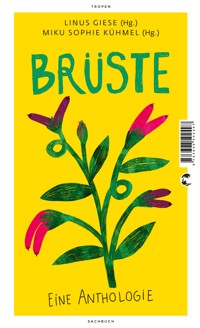

Brüste E-Book

15,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Tropen

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Warum Brüste so viel mehr sind als nur ein Körperteil Brüste werden nie übersehen, aber selten wirklich angeschaut. Diese Texte verhandeln ein oft objektifiziertes Körperteil als das, was es eigentlich ist: etwas wahnsinnig Subjektives. Ein Buch, das unsere Sichtweise verändert. Mit Beiträgen von Daniela Dröscher, Antje Rávik Strubel, Bettina Wilpert, Nils Pickert, Sarah Berger, Dr. Michaela Dudley, Biba Nass, Angela Lehner, Kirsten Achtelik, Audrey Naline. Wer darf seine Brüste offen zeigen und wer nicht? Was sagt die Betrachtung und ständige Beurteilung dieses Körperteils über unsere Gesellschaft aus? Wie funktioniert Sexualisierung, was sind die Mechanismen dahinter und wie machen wir uns von ihnen endlich frei? Was würden wir im Gespräch über Brüste gern mal laut aussprechen oder schwarz auf weiß lesen? Und was können wir nicht mehr hören? Mit diesen und weiteren Fragen setzen sich die Autor*innen in ihren Texten auseinander und schließen damit eine große Lücke: vielstimmig, gewichtig, inspirierend.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 154

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

LINUS GIESE (Hg.) MIKU SOPHIE KÜHMEL (Hg.)

Brüste

Eine Anthologie

Tropen Sachbuch

Impressum

Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.

Tropen

www.tropen.de

© 2024 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart

Alle Rechte vorbehalten

Cover: Klett-Cotta

unter Verwendung einer Illustration von © Slinga Illustration

Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen

Gedruckt und gebunden von GGP Media GmbH, Pößneck

ISBN 978-3-608-50249-7

E-Book ISBN 978-3-608-12287-9

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der

Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten

sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Inhalt

Vorwort

Daniela Dröscher

Brust um Brust

Bettina Wilpert

Vexierbilder oder: Stillen ist Stillen

I La Barbuda

II Maria Lactans

III Liegende Mutter mit Kind

IV Ginny and Elizabeth

V Die Entstehung der Milchstraße

VI Wilma und Bettina

Linus Giese

Oberkörperfrei

Angela Lehner

Eintausendsechshundert Gramm

Miku Sophie Kühmel

Vom Nach-vorne-Fallen der Schultern

Sechs

Zwölf

Siebzehn

Fünfundzwanzig

Einunddreissig

Biba Oskar Nass

Gerd, was ist eine Metamorphose?, fragst du.

CN

: Schnitte, Blut

Nils Pickert

Tittenschuld

Sarah Berger

Gender Trouble Is Real!

1. Vorspiel

2. Circlusion

3. Fluffing

4. Explicitly

5. Kommen

Audrey Naline

Die Brust Ihrer Träume

Kirsten Achtelik

#OneTit statt #Tumortitte

Michaela Dudley

Gay im BH. Eine trans* Frau wirft sich in die Brust

Antje Rávik Strubel

Es ist nun mal so

Anmerkungen

Brust um Brust

Vexierbilder oder: Stillen ist Stillen

Oberkörperfrei

Gender Trouble Is Real!

Die Brust Ihrer Träume

#OneTit statt #Tumortitte

Gay im BH. Eine trans* Frau wirft sich in die Brust

Vorwort

Bei einem Spaziergang durch den Park fingen wir an, von unseren Brüsten zu sprechen.

Schnell wurde uns klar, dass wir beide ein ambivalentes Verhältnis zu unserem jeweiligen Set hatten, aber auch zu Brüsten und dem Blick auf Brüste so ganz allgemein. Und dass der Zusammenhang zwischen der individuellen Erfahrung und dem kollektiven Blick auf dieses Körperteil ein sensibler, ein komplexer ist. Es gab da ein Unbehagen, das sich in unsere Körperhaltung und in die Haltung zu uns selbst gelegt hatte. Damit begann eine Suche nach Worten – und nach Perspektiven.

Wer mit Brüsten durch die Welt geht, weiß: Sie bedeuten immer etwas. Aber warum eigentlich? Und was sagt es über uns aus, wie wir über dieses Körperteil sprechen, wie wir es lesen, welche Bedeutung wir ihm zumessen? Und wie gut wäre es, ein ganzes Buch mit Geschichten, Essays, Gedanken zur Hand zu haben, die sich alle diesem Thema widmen? Die beleuchten, was Brüste sind und wozu wir sie machen und wieso eigentlich?

Dieses Buch ist entstanden, weil wir uns am liebsten erschreiben und erarbeiten, was uns selbst fehlt. Was wir uns herbeiwünschen. Deswegen, und weil es ein paar helle Köpfe gab, die sofort verstanden haben, worum es uns mit dem Projekt geht. Einige dieser hellen Köpfe sind in diesem Buch mit ihren Texten vertreten. Andere von ihnen haben uns geholfen, diese besondere Sammlung Realität werden zu lassen. Dafür sind wir beide sehr dankbar.

In unserem Umfeld sind im Lauf der Erarbeitung die Reaktionen auf das Projekt sehr unterschiedlich ausgefallen.

– Ich mache mit Linus/Miku eine Anthologie.

– Oh, schön, was ist das Thema?

– Brüste!

Es gab also die hellen Köpfe und manchmal auch helle Blicke: oh, ja! Es gab ironisch-verschämtes Grinsen. Abwinken, damit kann ich mich nicht sehen lassen. Und es gab Autor*innen, die sofort dabei waren, ich habe eigentlich kaum Zeit, aber dazu möchte ich unbedingt etwas machen.

Was uns alle eint, ist das abwägende Verhältnis, die komplizierten Gefühle, die wir zu Brüsten haben. Zu unseren und denen anderer. Zu denen, die wir mal hatten, oder die wir gern hätten. Zu denen, die wir uns zugelegt haben oder losgeworden sind, die wir verloren oder gewonnen, die wir verändert haben und deren Veränderung auch uns selbst verändert hat – wie das manchmal so ist mit Beziehungen.

Entstanden ist eine Schlingpflanze von einem Buch, die in die verschiedensten Richtungen wächst und die im besten Fall auch verschlingt – nämlich ihre Leser*innen, um sie hinterher erleuchtet oder immerhin angeregt wieder auszuspucken. Vielleicht hochzuwürgen. Vielleicht sanft zwischen den Zähnen hervor gleiten zu lassen. Vielleicht finden manche sich an der einen oder anderen Stelle wieder, mit einer Brust oder einem Blick. Vielleicht gibt das Buch aber auch Anlass, die eigene Geschichte zu reflektieren. Frei von Fremdbestimmung wollten wir sein für dieses Buch und dabei war es natürlich erlaubt, zu hadern mit der Welt. Denn wenn nicht hadern, was dann?

Und wenn wir etwas gelernt haben aus diesem Projekt, dann ist es, wie wahnsinnig unterschiedlich die Erlebnisse sind, die wir hier teilen. Wir wissen und wussten längst, dass Brüste kein Geschlecht haben, aber dass sie manchmal trotzdem eines machen. Dass sie ein Lebensalter anzeigen können und vermeintlich einen bestimmten Status, dass ihnen Charaktereigenschaften zugeschrieben werden. Es geht hier nicht nur um Schönheitsideale oder Sexualisierung. Es geht ganz konkret um Körperlichkeit, Sterblichkeit, Geschlechtlichkeit, Ästhetisierung, Objektifizierung, Scham. Und es geht im besten Fall um die Überwindung, Befreiung. Sich lossagen von Zuschreibungen, von den Schablonen, oder manchmal – von ganzen Körperteilen. Es geht um das Spiel mit gesellschaftlichen Normen und um das Infragestellen vermeintlich gesetzter Kategorien. Die Brüste als inklusives Körperteil, das pars pro toto (aber im wahrsten Sinne des Wortes) zeigt, wie wir mit Menschen umgehen. Was wir ihnen erlauben und wie wir sie einschränken, wie wir uns in sie hineinlesen wollen und inwiefern wir ihnen wirklich zuhören. Die unterschiedlichen, vielschichtigen Zugänge, die sich in diesem Buch versammeln, können am Ende nur erahnen lassen, wie wichtig genau das ist: wahrzunehmen, was uns eint, indem wir verstehen, worin wir uns unterscheiden.

Wir freuen uns.

Linus Giese und Miku Sophie Kühmel,

Februar 2024

Daniela Dröscher

Brust um Brust

Verlorene Brüste – Ich durchsuche meinen Computer. Wie häufig begegnet mir das Wort »Brust«? Rund siebzigmal. Etwa die Hälfte der Texte stammt von mir, die restlichen sind aus der Feder anderer.

Fragment – Das Fragment ist vielleicht nicht zufällig die Form, die mir für diesen Beitrag am geeignetsten erscheint. Ich will in Bruchstücken erzählen, in Splittern, wie ich sie aus Roland Barthes’ Fragmente einer Sprache der Liebe kenne oder aus Novalis’ Blüthenstaub. Queerfeministische Variationen dieser Form gibt es wenige. Maggie Nelsons Listen-Text Bluets, okay – aber sonst? Ich beschließe, meine erinnerten Brüste einzusammeln, sie metonymisch aneinanderzureihen. Dem Begehren der Signifikanten zu folgen.

Busenfreundin – Ich weiß noch, wie unheimlich ich das Wort als Kind fand. Sowohl das Kompositum als auch das einzelne Wort: »Busen«. Es kam mir obszön vor, es wog schwer, klang nach Wollust (woher hatte ich bitte diesen Ausdruck?), evozierte den Geruch von Milch, selbst noch der »Meerbusen«. Bis heute ist das Bild, das ich mit dem Wort »Busen« verbinde, ein tief ausgeschnittenes Dirndl samt hochgeschnürter, eingezwängter Brüste. Bis heute empfinde ich die Idee einer »besten Freundin« als bayrisch, besitzergreifend, kapitalistisch.

SONNENBANK – In der neunten Klasse machte meine Freundin Betty eine unglaubliche Entdeckung. In den Versandhauskatalogen, die bei uns zu Hause herumlagen (Quelle, Schwab, Bader, Neckermann) gab es Nacktfotos! Zwar wurden in den Reklamekatalogen hauptsächlich Kleider, Spielwaren und Haushaltsgeräte beworben. Doch auf den hinteren Seiten hatte Betty die Rubrik mit den Höhensonnen und Solarien entdeckt. Unter den Geräten räkelten sich nackte Frauen. Teilweise auf dem Bauch, sodass der Rücken und der entblößte Po zu sehen waren, teilweise mit einem Handtuch bedeckt, meist aber präsentierten sie ihre nackten Brüste. Und diese hatten es Betty angetan. Sie schnitt die Frauen aus und klebte sie in die Freundschaftsheftchen (ebenfalls in die hintersten Seiten), die wir uns bastelten, und ich tat es ihr nach. Fast ein Jahr lang beschenkten wir uns gegenseitig mit diesen Bildern.

BRAVO – Ab einem bestimmten Alter (mit 12?) durfte ich die Bravo lesen. Nur die Nacktposter, die sich manchmal zu besonderen Anlässen in der Mitte des Hefts fanden, trennte meine Mutter noch im Geschäft heraus. Vermutlich, weil die jungen Frauen und Männer vollständig nackt waren. In der Bravo gab es schließlich auch die Love Story, und die gipfelte zuverlässig in einer Bettszene, bei der sich beide – Junge und Mädchen, klassisch binär – vollständig entkleideten. Die Brüste sah man dabei immer, wenn auch durch einen BH bedeckt, den Penis und die Vulva nie.

FKK – Meinen ersten FKK-Urlaub erlebte ich mit Anfang zwanzig. Mein Freund und ich verbrachten fast vier Wochen auf einer griechischen Insel. Wir campierten am Strand, in einer entlegenen Bucht. Ich erinnere mich, wie befreit sich mein Körper anfühlte und dass mich der Anblick der vielen unterschiedlichen Brüste und auch Vulven seltsam erfreute. Nur die vielen Penisse empfand ich als störend. Es war mir nicht möglich, zu verdrängen, dass sich dieser Körperteil potentiell in eine Waffe verwandeln konnte.

Körbchengrösse (Schreibtisch-Fundstück 1) – Als ich für mein Debüt einen Literaturpreis bekam, monierte ein mir unbekannter Kollege in seinem Blog: Dass die Wahl auf mich gefallen sei, wäre zwar bedauerlich, aber an der Körbchengröße könne es nicht liegen, da sei schließlich nicht viel zu holen. Ich war fassungslos, dass hier jemand öffentlich meine Nicht-Brüste zum Paratext meiner Nicht-Literatur erklärte. Stillschweigend beschloss ich, die Sache zu ignorieren. Einzig Kate Moss ist es vermutlich zu verdanken, dass ich mich weiterhin mit stolzgeschwelltem Brett in die Welt hinauswage …

Kate Moss – Ich weiß, dass Kate Moss und der von ihr verkörperte »Heroin Chic« viel Unheil angerichtet haben. Tödliche Hungerattacken und zerstörerische Diät-Praktiken gehen auf das Konto dieser »Mode«. Damals aber empfand ich Kate Moss als meine persönliche Rettung. Sie war mein Garant dafür, dass man so kleine Brüste haben durfte, wie ich sie hatte. Schon damals aber tauchte die leise Frage auf: Wer oder was entschied darüber, wie die Brüste von Frauen auszusehen hatten? (Frage: Spielte die Größe meiner Brüste eine Rolle für die Anfrage zu dieser Anthologie? Antwort der Herausgeber:innen: »Nur wenn die Körbchengröße eine Metapher für die Tragweite deines Werkes ist.«) Auch Kate Moss ist es zu verdanken, dass ich meine Brüste als einen der wenigen Körperteile sehr früh als unproblematisch, nein, eigentlich sogar als schön empfunden habe. Als selbstverständlichen Teil meines Selbst. Als ein »Sicherheitsorgan«, einen Anker in meinem body trouble, wenn man so will.

Orlando (Schreibtisch-Fundstück 2) – Tilda Swinton, die Schauspielerin, die in der Verfilmung von Virginia Woolfs gleichnamigem Roman die queere Figur Orlando verkörpert, gehört in eine Reihe mit Kate Moss, ähnlich wie Charlotte Gainsbourg und Miranda July. Auch Woolfs Brüste habe ich mir aus irgendeinem Grund immer klein vorgestellt. Vielleicht, weil ich früh hörte, wie ähnlich ich ihr sähe? Das hochgesteckte Haar, das schmale Gesicht, der melancholische Blick? Eher lag es jedoch vermutlich an der Androgynität, die Woolf dem Schreiben attestierte. Über Orlando heißt es: »Sie fühlte eine empfindliche Blöße an der Brust; da, wo vorher ihr Manuskript gelegen hatte.«[1]

Brustschwimmen – Es ist der einzige Schwimmstil, den ich in Ansätzen beherrsche. Ich tauche den Kopf nicht gern unter Wasser, eher schwimme ich wie eine wasserscheue Ente. Das Freibad war bereits früh ein unbetretbarer Ort für mich. (Nicht die Brüste waren das Problem, sondern die Beine.) Einmal, erinnere ich mich, kletterte ich die Treppe hinaus aus dem Wasser und lockerte, oben angekommen, für einen kurzen Moment mein elastisches Bikini-Oberteil, damit das darin gesammelte Wasser abfließen konnte. Ein Junge, der mir gefiel, erspähte meine Brüste und unterstellte mir lauthals vor unserer gesamten Clique, ich hätte sie ihm absichtlich zeigen wollen.

Oberkörper (Schreibtisch-Fundstück 3) – Der Körper meiner mehrgewichtigen Mutter zerfiel in meiner jugendlichen Wahrnehmung in zwei Hälften. Ihr Gesicht war »klassisch schön«, sie hatte hohe Wangen, große graue Augen, volle Lippen, lockiges, hellbraunes Haar, das sie halblang trug, und eine Haut wie Seide. Auch am Oberkörper harmonierten die Proportionen. Erst unterhalb des Brustkorbes war sie voluminöser als andere. Jahrelang formulierte ich für mich den Satz, dass ich mit einer mehrgewichtigen Mutter groß geworden bin. Erst in Spanien, im Jahr 2023, lernte ich, dass umgekehrt ein Schuh daraus wird: Ich bin mit einem fettfeindlichen Vater aufgewachsen.

Whiteness – Die Fettfeindlichkeit, die erst mit der Moderne an Fahrt aufnimmt, hat ihre Wurzeln im Anti-Schwarzen-Rassismus des 18. Jahrhunderts. Die amerikanische Soziologin Sabina Strings führt das in ihrem Buch Fearing the Black Body: The Racial Origins of Fat Phobia[2] sehr nuanciert aus. Im Zuge der Kolonisierung suchte man die Abgrenzung zu rassifizierten Körpern. Die schlanke (cis) Frau wurde zu einem Distinktionsmerkmal in der Konstruktion von Whiteness. Ein erster Höhepunkt dieser Abgrenzung sind die Zwanzigerjahre. Die schmalbrüstige, schmalhüftige, tanzende, rauchende und trinkende sogenannte »Neue Frau« imitierte den (für die meisten Menschen) unerreichbaren Lebensstil der weißen amerikanischen Oberschicht … Insbesondere die flachen Brüste waren entscheidend für den Look der »Flapper«-Girls.

Avere in petto – Warum interessiert mich der Singular – die Brust – insgeheim mehr als der Plural – die Brüste? Vielleicht, weil es im Deutschen so viele beredte Ausdrücke gibt: »Jemandem die Pistole auf die Brust setzen«, etwas »mit stolzgeschwellter Brust« darbieten, »sich jemanden zur Brust nehmen«, »Zwei Seelen wohnen in meiner Brust«. – Das italienische Avere in petto heißt auf Deutsch so viel wie »etwas im Herzen, in der Brust, im Sinn haben«. Und es stimmt. Die Brust ist der wahre Sitz der Emotionen. Nicht das Herz. Das Herz ist viel zu klein. Wie sollen all die Gefühle darin Platz haben?

Froschherz (Schreibtisch-Fundstück 4) – Ein europäischer Aberglaube besagt, dass man einer schlafenden Frau bloß ein Froschherz auf die Brust legen müsse, damit sie des Nachts im Traum ihre Geheimnisse preisgebe. – Welche Geheimnisse hütet meine Brust? Was gibt sie niemandem preis? Auch hier nicht? In diesem doch intimen Text?

Arme vor der Brust – Erst durch diesen Beitrag wird mir klar, wie häufig die Personen in meinen Texten die Arme vor der Brust verschränken. Knapp zwanzig Bedeutungen schreibt man dieser Körperhaltung zu (von Abwehr bis Lässigkeit ist alles dabei). Für mich ist es eine durch und durch moderne Geste, ich würde ihre Heraufkunft im 20. Jahrhundert verorten. In Aby Warburgs unvollendetem Projekt Bilderatlas Mnemosyne, der die Bilder der europäischen Kunstgeschichte auf wiederkehrende Bildformeln wie etwa Posen der Trauer untersucht, taucht sie nicht auf. Ich bin sicher, die Kunst des späten 20. und 21. Jahrhunderts ist voll mit vor der Brust verschränkten Armen.

Zwei Hügel (Schreibtisch-Fundstück 5) – Wie brutal klingt eigentlich das Wort »Brustwachstum«, denke ich. Wie könnte man damit auch nur in Ansätzen die wundersame Verwandlung des heranwachsenden Körpers einfangen? Ich habe mein Erstaunen bzw. Erschrecken über diese Metamorphose in meinem Romandebüt Die Lichter des George Psalmanazar beschrieben: »Ohne dass Lucy es eigentlich recht bemerkt hätte, waren ihre Arme und Beine in die Länge gewachsen. Dünn und eckig hingen sie ab von dem, was ihr Rumpf war. Vorne auf der Brust wuchsen zwei Hügel. Zudem wölbte es sich unterhalb ihres Nabels. Zu ihrem Entsetzen wuchsen dort auch noch – Haare! Das Gleiche unter den Achseln!«[3] In meiner Erinnerung sind meine Brüste quasi über Nacht entstanden. Wie wenig wachsam muss ich für diesen doch zutiefst existenziellen Wandel meines heranwachsenden Körpers gewesen sein? Wie verschämt und quasi nebenbei geschah er, wie allein fühlte ich mich mit meinem Schrecken? Es war, als ob ich über Nacht in eine geschlechtliche Identität gezwungen worden wäre. Ich, mit meinen Tomboy-Klamotten, meinem kurzen Haar, meiner als »unmädchenhaft« geltenden Leidenschaft für Mathematik und Leichtathletik.

Grosse Brüste – Die Brüste einer engen Freundin, J., zogen schon in der fünften Klasse große Aufmerksamkeit auf sich. Unser Sportlehrer stürmte unangekündigt in die Mädchenumkleide, nur um einen Blick auf J.s Brüste zu erhaschen. In unserer Handballmannschaft tuschelte man darüber, dass die Jungs, die uns beim Training und bei den Turnieren zuschauten, nur kamen, um J.s Brüste wackeln zu sehen. An manchen Tagen war meine Freundin selbstbewusst und fühlte sich sichtlich wohl in ihrem Körper. Mehr als einmal aber weinte sie über diese Blicke, das aufdringliche Verhalten, doch hatten wir in meiner Erinnerung keine Sprache für das, was ihr widerfuhr. Ich erinnere mich, dass ich versuchte, sie zu trösten, aber es muss ein schaler, ein kläglicher Abwehrzauber gewesen sein, dem es nie gelang, den Übertritt durch die glotzenden Männer und Jungen zu benennen.

Brusttasche (Schreibtisch-Fundstück 6) – Die erste Brust eines Mannes, die ich in meinem Computer finde, stammt aus einem Text über den Konzeptkünstler und Kunstkritiker Bazon Brock: »Die Füllfederhalter stecken wie minimalistische Flugkörper in der Brusttasche des Sakkos. Dort, wo üblicherweise die Orden eines verdienten Militärs angebracht werden, sind hier die Arbeitswerkzeuge eines Generalisten und Synkretisten sichtbar. Für den aufmerksamen Beobachter dieses wirkungsreich inszenierten Details ist die Botschaft unmissverständlich: In aller Schärfe denkt und schreibt hier jemand mit dem Herzen, fühlt und spürt mit dem Geist.«[4]

Gute Mutter (Schreibtisch-Fundstück 7) – Die zweite Brust einer männlichen Stimme stammt von Denis Diderot. Er beschwört in seinem Text Gründe, meinem alten Hausrock nachzutrauern eine ikonische Geste der »guten Mutter« herauf: »Siehst du die Mutter dort, die mit ihrem Mann dem Tod in den Fluten mit knapper Not entgangen ist; nicht um ihr eigenes Leben hat sie gezittert, sondern um das ihres Kindes. Du siehst, wie sie es an die Brust drückt, wie sie es küßt.«[5] Ich erinnere mich nicht, dass meine Mutter mich jemals »an ihre Brust gedrückt« hätte. Die Einzige, die das tat, war meine Großmutter. In sie kroch ich förmlich hinein. Meine Mutter wahrte den Abstand zu meinem Kinderkörper. Wenn ich mich an sie kuschelte, ließ sie das geschehen. Mich jedoch an sich zu ziehen, hätte sie als übergriffig empfunden.

Mater dolorosa – Ich weiß noch, was für einen heftigen Affekt diese beiden Wörter in mir auslösten, als ich ihnen das erste Mal in einem Jugendbuch begegnete: In dem Roman Stundenplan von Christine Nöstlinger beschwert sich die Erzählerin Anika über ihre ewig leidende Mutter, die ihr Unglück demonstrativ zur Schau stellt.[6] In der Kunstgeschichte zeigt man die Mater dolorosa häufig als eine Figur mit sieben Schwertern in der Brust. Sie ist die Mutter, die ihr eigenes Leben selbstlos zum Wohl ihres Kindes opfert.

»Was hast du da?« – fragt meine fünfjährige Tochter, als meine Freundin, die nach ihrer Trennung eine Weile bei uns auf der Couch übernachtet, an einem Morgen im BH vor ihr steht. Meine Freundin hat bestimmt doppelt, nein dreimal so große Brüste wie ich. Mein Kind hält sie daher offenbar für ein ihr völlig unbekanntes Körperteil. Wir lachen und klären sie auf, dass Brüste so oder so aussehen können. Als pädagogisches Hilfsmittel dient das Kinderbuch Großer Wolf, kleiner Wolf.

Brustnähe