12,99 €

Mehr erfahren.

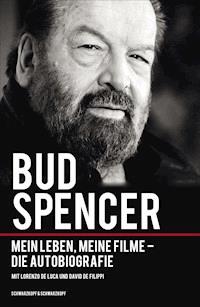

- Herausgeber: Schwarzkopf & Schwarzkopf

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2014

Mein Leben, meine Filme - Die Autobiografie ist Bud Spencers spannender Rückblick auf sein Leben. An seinem 80. Geburtstag begibt sich der Schauspieler nach einem Anruf in das Hallenbad seiner Jugend, wo ein gutaussehender, unerlaubt rauchender und leicht überheblicher Schwimmsportler Anfang 20 auf ihn wartet - er selbst. Erzählerisch lässt Bud Spencer die Stationen seines Lebens für sein jüngeres Ich Revue passieren: Carlo als Kind in Neapel, die prägenden Jahre in Rom, die Zeit in Südamerika, seine Schwimmerfolge, das Studium, die Familie, die Geburt von "Bud Spencer", die Zusammenarbeit mit Terence Hill, seine Solokarriere und die vielen Unternehmungen, mit denen er sich immer wieder selbst herausforderte. In seiner humorvoll geschriebenen und mit vielen Anekdoten gespickten Autobiografie zeigt sich Bud Spencer von seiner ganz persönlichen Seite. Der Autor Carlo Pedersoli ist dabei so imposant und warmherzig wie die Helden seiner Filme. Der unter dem Namen Bud Spencer weltberühmt gewordene Carlo Pedersoli wurde 1929 in Neapel geboren und wuchs in einer wohlhabenden Industriellenfamilie auf. In jungen Jahren war der begabte Schwimmer mehrfach Italienischer Meister und nahm an den Olympischen Spielen teil, bevor er seine nunmehr 60 Jahre und 70 Filme umspannende Schauspielkarriere startete. Internationalen Ruhm erlangte er in zahlreichen sogenannten "Spaghetti-Western" und "Haudrauf-Komödien", in denen er dickköpfige, aber gutherzige Typen spielte, die ihre Gegner stets schlagkräftig außer Gefecht setzten. Besonders erfolgreich war er an der Seite von Mario Girotti alias Terence Hill. Die beiden Schauspieler gelten als eines der beliebtesten Filmduos aller Zeiten, das bis heute für seine lustigen Stunts und lockeren Sprüche bewundert wird. Der Schauspieler und Familienvater ist auch Jurist und Erfinder. Er gründete eine Airline und betätigte sich als Drehbuchautor, Modedesigner und Musikproduzent. Der aus zahlreichen Kultfilmen bekannte Bud Spencer ist für viele seiner Fans der Held ihrer Kindheit und eine Vaterfigur, die sie bis heute vergöttern. In Mein Leben, meine Filme - Die Autobiografie verrät Carlo Pedersoli alias Bud Spencer mit viel Humor, wie er sich selbst sieht: als kauzigen Vollblutkünstler, dem das Wort "Ruhestand" fremd ist, und als treuen Familienmenschen, den nichts so schnell erschüttert. Carlo Pedersoli ist so imposant wie die von ihm verkörperten Figuren, aber er ist noch viel mehr: ein intelligenter Jurist, ein ehemaliger Hochleistungsschwimmer, der zweimal an den Olympischen Spielen teilgenommen hat, und ein Kosmopolit, der viel gereist ist und noch mehr erlebt hat. Seine Autobiografie wird nicht nur alle Bud-Spencer-Fans begeistern.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 239

Ähnliche

Bud Spencer

BUD SPENCER

Mein Leben, meine Filme –Die Autobiografie

Mit Lorenzo De Luca und David De Filippi Aus dem Italienischen übersetzt von Leo Schmidt

Schwarzkopf & Schwarzkopf

PROLOG:

DAS TREFFEN

Es war der letzte Anruf, den ich an meinem achtzigsten Geburtstag erhielt. Ich war gerade von der Feier im Restaurant zurückgekehrt, wo ich mit meinem »kleinsten« Enkel – 1,90 Meter groß und auf denselben Namen getauft wie ich – noch lange »Schere, Stein, Papier« gespielt hatte.

Dann hatte es mich zu später Stunde unruhig nach Hause gedrängt, als würde ich noch auf etwas warten. Oder auf jemanden.

*

Es war niemand mehr da. Meine Frau hatte sich schon schlafen gelegt, und auch mein Sohn, meine Töchter und Enkel waren alle schon heimgefahren und ins Bett gegangen.

Ich nicht. Das Klingeln des Telefons kam für mich nicht ganz unerwartet. Ich nahm ab: »Hallo?«

Vom anderen Ende der Leitung begrüßte mich eine feste und wohlvertraute Stimme. »Alles Gute zum Geburtstag, Carlo!«

»Herzlichen Dank – heute ich … morgen du!«, antwortete ich und war mir sicher, dass der andere die Ironie in meiner Stimme bemerken würde.

»Hast du auf deinem Fest Charleston getanzt?«, fragte die Stimme.

»Das habe ich in meinem Leben erst zwei Mal gemacht: einmal in einem Kinofilm und einmal privat. Aber das weißt du doch.«

»Bist du überrascht, wieder von mir zu hören?«

»Du überschätzt dich: In meinem Alter ist es nicht so einfach, überrascht zu werden. Neugierig bin ich aber schon geblieben.«

»Du hast doch unser Treffen nicht etwa vergessen, oder?«, fragte der Anrufer spöttisch.

»Im Gegenteil«, wies ich ihn zurecht. »Ich hab mich noch nicht mal ausgezogen. Ich wusste ja, dass wir uns heute noch sehen würden. Wo treffe ich dich?«

»Wenn du willst, komme ich zu dir«, schlug er vor.

»Auf gar keinen Fall! Wenn meine Frau dich zu Gesicht bekäme, könnte sie einen Herzinfarkt erleiden oder sich gleich ins nächste Krankenhaus in die psychiatrische Abteilung einliefern lassen. Ich komme lieber zu dir.«

Ich nahm einen Stift und schrieb mir die Adresse auf, die mein Gesprächspartner mir diktierte, legte dann den Hörer auf und versuchte, möglichst geräuschlos das Haus zu verlassen, trotz meiner massigen Gestalt. Wenn meine Frau mich um diese Zeit gesehen hätte, wäre sie aber wahrscheinlich nicht sehr erstaunt gewesen: Seitdem mich die ganze Welt als Bud Spencer kennt, wurde ich zu Hause auf den Namen marziano (»Marsmensch«) getauft, und zwar wegen meiner Unberechenbarkeit …

*

Das Hallenbad war leer und dunkel, was um diese Zeit völlig normal war. Der Vollmond schien durch die Deckenfenster und spiegelte sich auf der Wasseroberfläche, die wie eine glatte und unbewegliche Schicht aus flüssigem Glas aussah. Ich trat ein, schaute mich um und sog die Luft tief in die Lungenflügel ein, was starke Emotionen in mir auslöste. Der Chlorgeruch ließ eine für mich längst vergangene Zeit wieder aufleben, die ich jedoch nie vergessen hatte, selbst wenn ich nie ein nostalgischer Typ gewesen bin. Plötzlich ging das Licht an und ich sah den groß gewachsenen und dunkelhaarigen Mann Anfang zwanzig in Badehose, der durch eine Tür am anderen Ende der Schwimmhalle hereintrat. Er war von sehr kräftiger, klassischer Statur, und auf seinem Gesicht lag ein gleichzeitig sympathischer und ein wenig frecher Ausdruck. Er tat etwas, was ein Sportler vor einem Wettkampf nie tun darf und was hier ohnehin niemandem gestattet war: Er rauchte.

Mit provozierender Geste zwinkerte er mir kurz zu und schnippte unmittelbar vor seinem Sprung ins Wasser die Zigarettenkippe weg. Mit wenigen kräftigen Armzügen schwamm er zu mir herüber.

Er stieg aus dem Wasser, warf sich den Bademantel über und ging auf mich zu, immer mit diesem herausfordernden Blick.

»Hallo, Bud!«, begrüßte er mich mit einem aufrichtigen Lächeln. Trotz seines angeberischen Gehabes freute er sich wirklich, mich zu sehen. Diese Freude beruhte auf Gegenseitigkeit, und ich antwortete ihm lächelnd: »Ciao, Carlo!«

»Gut siehst du aus!«, sagte er, während er mich musterte. »Auch wenn du dich vielleicht ein wenig verändert hast … die dicke Wampe, der Bart … Aber steht dir ganz gut!«, fügte er hinzu und setzte sich zu mir, während er sich mit der Bademantelkapuze die Haare trocken rieb.

»Du dagegen hast dich überhaupt nicht verändert«, entgegnete ich. »Auch wenn schon viele Jahrzehnte vergangen sind, bist du immer noch derselbe Vollidiot geblieben, der raucht, bevor er ins Wasser springt. Ganz so, als ob für dich die Regeln des gesunden Menschenverstands nicht gelten würden.«

Der junge Schwimmer antwortete mit einem Achselzucken. »Du willst mir doch nicht erzählen, dass du ein alter weiser Mann geworden bist? Oder muss ich mich darauf gefasst machen, dass du auch bald so geschwollenes Zeug schreibst wie Sokrates?«

»Du bist nicht nur unverschämt, sondern auch ungebildet. Sokrates hat keine einzige Zeile seiner Gedanken zu Papier gebracht. Er hat sie bloß mündlich weitergegeben.«

»Das weiß ich doch. Ich wollte bloß sehen, ob du drauf hereinfällst. Und vergiss nicht, dass ich die Anabasis von Xenophon auswendig kenne. Also nenn mich bloß nicht ungebildet!«

Mit Vergnügen konterte ich seine sympathische Arroganz. »Ja, klar. Du rezitierst die Anabasis und verstehst gleichzeitig doch kein Wort davon. Dank deines guten Gedächtnisses konntest du sie den Lehrern in einem Atemzug herunterbeten, und zwar so schnell, dass sie keine Zeit hatten, dich nach der Bedeutung zu fragen. Toller Trick, aber damit kannst du vielleicht andere hinters Licht führen, mich nicht.«

Carlo verschränkte die Hände hinterm Kopf und lächelte: »Tja, da hatte ich doch ganz vergessen, dass ich mit jemandem rede, der mich sehr gut kennt!«

»Ich dagegen weiß sehr wohl, mit wem ich mich unterhalte: mit Carlo Pedersoli, dem Schwimm-Champion, der noch nicht ganz verstanden hat, was er eigentlich draufhat.« Das verschlug ihm die Sprache, wenn auch nur für einen Moment. »Meinst du? Ich weiß schon, was ich draufhabe: Heute erst habe ich den Rekord über 100 Meter Kraul gebrochen, ich bin der erste Italiener, der dies unter einer Minute geschafft hat. So eine Riesenmedaille haben sie mir verliehen! Ich bin italienischer Meister!«

Darauf erwiderte ich sofort sarkastisch: »Na prima! Aber wenn du nicht rauchen würdest, wärst du jetzt vielleicht Weltmeister.« Das hatte ordentlich gesessen, doch versuchte er das durch ein schallendes Lachen zu überdecken. Dieses Lachen kannte ich aber nur zu gut, da es mein eigenes war – daher ließ ich mich auch nicht täuschen und lächelte nur. Gleichwohl verstand er, dass es mir großes Vergnügen bereitete, mir selbst als jungem Mann wiederzubegegnen. Hätte uns in diesem Moment irgendein Psychiater erwischt, hätte er sogleich einem von uns – oder auch uns beiden – Zwangsjacken angelegt, und zwar mit der Diagnose »Persönlichkeitsstörung« oder »manische Depression«. Denn in der realen Welt wäre solch eine Unterhaltung »vis-à-vis« zwischen dem Schauspieler Bud Spencer, vormals Carlo Pedersoli, und dem Schwimm-Champion Carlo Pedersoli, der noch nicht in Berührung mit dem Film gekommen ist, nie möglich gewesen. Wem das bizarr oder schizophren vorkommt, der möge bedenken, dass es auch Menschen gibt, die fest daran glauben, dass Gott tot, aber Elvis noch am Leben sei!

Warum sollte man sich also wundern, dass ich mich darauf eingelassen hatte, mir selbst an meinem achtzigsten Geburtstag zu begegnen? Im Grunde ist all das, was ich in meinem Leben getan habe – so viel oder wenig das auch immer gewesen sein mag –, direkt auf die Lebensphilosophie zurückzuführen, die ich dem Leistungssport verdanke. Während mir der Erfolg im Kino durch die Gunst der Zuschauer geschenkt wird, die sie mir vielleicht von einem Tag auf den anderen entziehen, sobald sie irgendwann die Nase von mir voll haben, so sind doch die Spitzenleistungen eines Schwimmers direkt von der Stoppuhr abhängig, also von einem objektiven Parameter. Auf die Meinung anderer kommt es überhaupt nicht an. Diese Erkenntnis war diesem »Strand-Adonis«, mit dem ich mich hier gerade unterhielt, völlig fremd. Aber ich wollte sein übertriebenes Selbstbewusstsein ja nicht noch weiter steigern, weil ihm das dann vollends zu Kopfe gestiegen wäre.

*

Diese Gedanken beschäftigten mich nur einen kurzen Moment lang. Ich sah gerade noch, wie der junge Carlo nach einer weiteren Zigarette griff, um sie sich zwischen die Lippen zu klemmen, und bewegte mich auf ihn zu. Blitzartig streckte ich den Arm aus, schnappte mir zu seiner Überraschung die Zigarette und zermalmte sie in meiner Hand, noch bevor er sie anzünden konnte.

»Sorgst du dich etwa um meine Gesundheit?«, fragte er verblüfft.

»Nein, aber mir gegenüber brauchst du wirklich nicht den Angeber zu markieren, auch wenn du zwanzig bist und dich für Superman hältst.«

Der Schwimmer ließ sich entspannt auf einem Plastikstuhl am Rande des Schwimmbassins nieder, streckte seine beiden stelzenartigen Beine aus und schlug sie übereinander. Dann fragte er mich: »Erzähl doch mal, Bud – wie fühlt man sich denn so in deinem Alter?«

»Blendend! Nur leider vergisst mein 28-jähriges Gehirn manchmal ganz, dass es in einem achtzigjährigen Körper steckt, und das sorgt für so manches Malheur! Und wie fühlst du dich so?«

»Naja, was soll ich sagen«, antwortete er, »im Gegensatz zu dir bin ich ja jung und stark! Und wenn du mir die Bemerkung erlaubst, sehe ich auch noch um einiges besser aus als du. Du hast dich in all diesen Jahren doch ein wenig gehen lassen.«

Gereizt fuhr ich mir mit der Hand durchs Gesicht – das war eine Geste, die hundertfach aus meinen Filmen bekannt ist, aber in jenem Moment stand sie in keinem Drehbuch. Auch das Jucken in den Fäusten, das ich in den letzten drei Minuten unserer Unterhaltung verspürt hatte, hatte mit Schauspiel nichts zu tun.

Um den Impuls zu unterdrücken, ihn richtig zu verprügeln, verpasste ich ihm lediglich einen freundschaftlichen Klaps auf die Wange, und das auch mit viel weniger Wucht, als mir lieb gewesen wäre. Immerhin zeichnete sich ein Abdruck meiner Hand auf seinem schönen neapolitanischen Gesicht ab.

»Du Frechdachs«, sagte ich mit ernster Miene, bevor ich ihm die rhetorische Frage stellte: »Hast du nie drüber nachgedacht, dass, ganz egal wie jung, kräftig und gut aussehend du heute bist, eines Tages ein jüngerer, kräftigerer und besser aussehender Typ daherkommt und dann kein Hahn mehr nach dir krähen wird?«

Er massierte seine rote Wange und antwortete mir verärgert und mit drohendem Unterton: »Hör mal, ich habe zwar Respekt vor dir, weil du ein alter Mann bist, aber ich warne dich, halte bloß deine Hände im Zaum, sonst könnte ich vergessen, dass du ich bist, und dir einen rechten Haken verpassen, wie du es eigentlich verdient hättest.«

»Ich habe nicht sechs Jahrzehnte gewartet, um mich jetzt mit dir zu prügeln«, antwortete ich mit einem schlagfertigen Lächeln. Ich wollte keinen Streit, aber wenn dieser Jungspund unbedingt darauf bestand, dann sollte er wenigstens sichergehen, mich mit dem ersten Hieb k.o. zu schlagen, denn trotz meines Alters hätte ich ihm nicht die Gelegenheit gegeben, mir einen zweiten zu versetzen.

So frech Carlo auch war – dumm war er nicht, und er schien dies zu ahnen, also setzte er lieber unsere Plauderei fort: »Erinnerst du dich, was unsere Mutter immer gesagt hat? ›Gebt Carlo etwas zu tun, damit er nicht ins Nachdenken kommt, sonst stellt er nur Scherereien an.‹ Jedenfalls ist es gar nicht meine Art, auch die andere Wange hinzuhalten. Also Hände weg!«

»Das mache ich nur, wenn du endlich den Rollladen vor deinem Gehirn hochfährst!«, versetzte ich.

Einen Moment lang lieferten wir uns gegenseitig ein Blickduell durch unsere zu Schlitzen verengten Augen, die durch das Chlor der Schwimmbäder der halben Welt ziemlich kurzsichtig geworden waren. Dann grinsten wir uns gegenseitig an, blieben aber doch beide ein wenig voreinander auf der Hut.

»Erinnerst du dich noch, wie alles angefangen hat?«, fragte der Schwimmer mit einer wieder besänftigten Stimme.

»Natürlich! Noch viel besser als du.«

»Na gut, ich habe viel weniger Erinnerungen, aber ich werde ja fast alles noch erleben. Aus diesem Grund habe ich dich angerufen, ich bin eben wahnsinnig neugierig darauf zu erfahren, was mich erwartet. Warum machen wir es uns nicht bequem und du erzählst mir alles von Anfang an? Komm schon! Schauen wir mal, ob du mich beeindrucken kannst und ob es sich lohnt, dass ich die kommenden sechzig Jahre lang dein Leben lebe …«

Einen kurzen Moment lang dachte ich nach. Dann willigte ich ein: »Meinetwegen, Amigo. Mach es dir ruhig bequem, denn das wird jetzt eine lange Geschichte.«

»Kein Problem«, sagte er mit seinem frechen Grinsen, »ich habe ja alles noch vor mir.« Das Jucken in meinen Fäusten verstärkte sich wieder, als er mit neu erwachter Arroganz das Wort »ich« betonte. Instinktiv hob ich meine Pranke, um ihm die nächste Backpfeife zu verpassen. Aber meine Selbstkontrolle siegte und ließ mich innehalten. Ich versuchte, das Jucken zu lindern, indem ich meine Handflächen massierte. Dann schnaufte ich und schaute gen Himmel: »Warum bloß passiert so was immer ausgerechnet mir?«

Und mit einer Geduld, die ich selbst von mir gar nicht kannte, fing ich an zu erzählen.

1. KAPITEL

NEAPEL 1929 – 43: DER KLEINE CARLO

»Cogito ergo sum.«

(»Ich denke, also bin ich.«)

RENÉ DESCARTES

»Mangio ergo sum.«

(»Ich esse, also bin ich.«)

BUD SPENCER

Irgendwer hat mir mal gesagt, dass ich in Neapel am 31. Oktober 1929 um vier Uhr nachmittags (Skorpion, Aszendent Skorpion) geboren wurde. Für jemanden mit dem Sternzeichen Skorpion ist eine starke Körperlichkeit typisch, und wenn man auf der Suche nach einer Lebensmaxime ist, dann muss ich rückblickend und trotz meiner Skepsis gegenüber der Astrologie zugeben, dass dieses Zeichen bereits für den kleinen Bud ein klares Omen war. Ich war klein, aber nicht leicht: Bei der Geburt wog ich üppige sechs Kilogramm – meine arme Mama! Sie war es, die mir all dies erzählte, also denke ich, dass ich ihr glauben kann.

Wenn man mal darüber nachdenkt, ist die Geburt der ursprünglichste und wichtigste Moment in unserem Leben. In dem Augenblick, wo wir auf die Welt kommen, müssen wir anderen Menschen zum ersten Mal vertrauen und sind ihnen völlig ausgeliefert.

Denn der Mensch gehört zu den »Tieren«, die nach der Geburt allein nicht überlebensfähig sind. Zum Glück gibt es dann in den ersten Jahren unseres Lebens jemanden, der sich um einen kümmert, einem hilft heranzuwachsen, einen erzieht. Und ich hatte die besten Eltern, die man sich vorstellen kann. Mein Vater und meine Mutter waren mehr als fünfzig Jahre lang verheiratet und sie haben mir und meiner Schwester Vera die Ruhe weitergegeben, die nur ein Ehepaar mit großem Zusammenhalt vermitteln kann. Sie waren uns ein Leben lang ein großes Vorbild, ganz besonders in schwierigen Momenten.

Unsere Familie lebte in dem Viertel Santa Lucia, einem schicken Stadtteil von Neapel. Unser Lebensstandard in den ersten Jahren war dementsprechend: Zu meinen frühesten Kindheitserinnerungen gehört der amerikanische Straßenkreuzer meines Vaters, mit Chauffeur in Uniform und Gamaschen, der unten vor dem Haus wartete. Auf mich als kleines Kind wirkte das Auto-Cockpit wie das eines Raumschiffs oder eines großen Flugzeugs, und vielleicht stammte mein Wunsch, Pilot zu werden, bereits aus dieser Zeit.

Kurzum, dem kleinen Carlo Pedersoli ging es ziemlich gut, auch wenn er sich dessen natürlich nicht bewusst war. Er hatte keine Ahnung von den Schwierigkeiten in der Welt da draußen, und auch der Hunger war ihm völlig fremd.

Ich hatte eine deutsche Gouvernante, Rosa Polacek, die sich auch um meine Schwester Vera kümmerte, die vier Jahre nach mir geboren wurde, bei ihrer Geburt fünf Kilogramm wog und später als Lehrerin an einer Schule in Rom arbeitete. Mein Vater versuchte zu verstehen, was sein Sohn ihm sagen wollte – doch vergeblich, denn ich wuchs mit der deutschen Sprache auf, ohne Italienisch zu können! Ganz zu schweigen vom neapolitanischen Dialekt. Rosa war eine tüchtige Erzieherin und eine außergewöhnliche Frau, mit der ich bis wenige Jahre vor ihrem Tod in Kontakt geblieben bin. Ich erinnere mich, dass sie später einen Feuerwehrmann aus Torre del Greco bei Neapel heiratete, und dadurch kam zu ihrem Italienisch mit deutschem Einschlag, wie man es in Italien oft in lustigen Kino- oder Zeichentrickfilmen hört, ein neapolitanischer Dialekt dazu, was zu einer sehr amüsanten Sprechweise führte. Rosa Polacek war praktisch neapolitanischer geworden als ihr Ehemann.

Mein Elternhaus war also großbürgerlich und wohlhabend. Muss ich mich dessen schämen? Ich glaube nicht. Denn ich konnte ja nichts dafür. Ich weiß schon, dass in Schauspielerbiografien üblicherweise von der unaussprechlichen Not am Anfang der Karriere die Rede ist (aber wenn sie so »unaussprechlich« ist, wieso erzählen die Autoren dann davon?). Aber da ich mich nicht für einen echten Schauspieler halte, sondern für eine »Charakterfigur«, kann ich mir erlauben, die Dämme solcher »literarisch-narrativer Konventionen« einzureißen – was mir angesichts meines Leibesumfangs auch nie schwergefallen ist. Zudem besaßen wir wenige Jahre später nicht mal mehr eine Lira, da ein Bombardement während des Zweiten Weltkriegs die Fabrik meines Vaters völlig zerstörte.

Mehr als einmal mussten meine Eltern im Laufe ihres Ehelebens wieder ganz von vorn anfangen und sich einem wechselhaften Schicksal fügen. Meine Schwester und ich merkten von alldem nichts: Uns ging es gut, da wir durch unsere kindliche Ahnungslosigkeit und die fürsorgliche Pflege der Eltern beschützt waren. Zweifellos ist meine Familie stets das Fundament meiner Erfolge gewesen. Das mag phrasenhaft anmuten – aber die Wahrheit klingt umso rhetorischer, je wahrer sie ist.

Meine Mutter Rosa stammte gebürtig aus Chiari in der Nähe von Brescia und hieß in Wahrheit Rina, wurde aber von allen Rosa gerufen. Als Ehefrau eines vermögenden neapolitanischen Industriellen war sie gut versorgt – später im Leben aber, gleich nach dem Zweiten Weltkrieg, musste sie notgedrungen in Rom Taschentücher mit dem Motiv des Kolosseums für die Amerikaner besticken.

Papa, Alessandro Pedersoli, war ein Industrieller, der aus einer Familie von Industriellen stammte. Er hatte sein Vermögen geerbt und gab sich Mühe, es auch zu bewahren. Er war Mitglied im »Club Savoia« in Neapel, einem sehr exklusiven Ort, wohin er mich einmal mitnahm, als ich etwa zehn Jahre alt war und der kurz bevorstehende Krieg bereits in der Luft lag. Ich erinnere mich, als wäre es heute, wie er mich einmal in seine Fabrik und in seine Läden mitnahm, noch bevor alles zerstört war. Er war ein sehr ehrlicher Mann, der mich lehrte, unseren Familiennamen voller Stolz zu tragen. Er betonte immer, dass ein Pedersoli noch nicht einmal einen Strafzettel erhalten hätte und dass es keinen materiellen Grund gäbe, für den ein Mann seine eigene Würde aufs Spiel setzen müsste. Heute würde man sagen, dass er aus einer anderen Zeit stammte. Tatsächlich wurde er vor mehr als einem Jahrhundert geboren, aber solche Prinzipien gelten für alle Zeit und waren mir immer eine innere Richtschnur für mein Handeln.

Meine Großmutter mütterlicherseits kam aus Brescia und wurde »Sciùra Ninni« (»Signora Ninni«) gerufen. Wenn wir sie besuchten, öffnete sie, kaum dass sie mich erblickte, die Arme und rief in ihrem Dialekt, der für mich kaum verständlicher als Chinesisch war: »Herrgott, ist das möglich! Komm her, mein patanflùn!«

Wer konnte sie eigentlich verstehen?! Dieser Dialekt-Ausdruck »patanflùn«, der etwa so viel wie »Dickerchen« bedeutet, klingt mir heute noch in den Ohren nach. Erst später ging mir auf, dass ich in ihren Augen jedes Mal, wenn wir uns nach langer Zeit wiedersahen, unglaublich gewachsen war. Am Anfang hob sie mich auf den Arm, einige Jahre später vertauschten wir die Rollen.

Diese kuriose Mischung aus verschiedensten Dialekten, Bräuchen und »vermischtem Blut« zwischen Norden und Süden innerhalb meiner Familie (und da sind wir sicher nicht die Einzigen) hat mich von klein auf gelehrt, Italien als geschlossene Einheit anzusehen. Darum finde ich es unsinnig, die einzelnen Landesteile nach starren »regionalistischen« Rastern aufzuteilen.

*

Andererseits stimmt es natürlich auch, dass ein jeder von uns auf seine Herkunft stolz sein und seine eigenen Wurzeln nicht verraten sollte. Die Literatur, das Theater und der Film haben uns zwar mit der Vorstellung vertraut gemacht, dass die neapolitanische Identität ein Vermächtnis der Armut, der tagtäglichen Konfrontation mit Hunger und Tod sei – was sicherlich auch einen wahren Kern hat, auch wenn es nicht auf mich zutrifft. Doch bin ich Neapel vielleicht stärker verbunden als viele jener Landsleute, die einen plakativen und karikaturistischen »Neapolitanismus« zur Schau stellen. Denn für mich ist Neapel nicht bloß ein geografischer Ort: Neapolitaner zu sein ist aus meiner Sicht ein Geisteszustand.

Ich sage es voller Stolz: Mein Neapel lebt in meinem Inneren und ist weniger nach außen sichtbar, nicht nur, weil ich diesen extremen Hunger als Kind nie erleiden musste, sondern vor allem, weil ich den größten Teil meines Lebens in der Fremde verbracht habe. Aber jedes Mal, wenn ich nach Neapel zurückkehrte, schöpfte ich nach kürzester Zeit mit vollen Händen aus der neapolitanischen Stereotypen-Quelle und fing wieder an, wie Totò zu sprechen. An ihn habe ich eine sehr traurige Erinnerung, weil er damals, als ich die Gelegenheit hatte, ihn kennenzulernen, schon sehr alt und fast blind war. Der Fürst Antonio De Curtis, Künstlername Totò, symbolisiert Neapel nicht – er verkörpert es! Er war gleichzeitig Schauspieler, Komponist, Poet, Wohltäter, Tierrechtler – als es noch nicht in Mode war, einer zu sein –, Edelmann und Hofnarr, ein mitfühlender Mensch, der in der Nacht heimlich Banknoten unter die Türen der ärmsten Häuser der Elendsviertel schob.

Ich repräsentiere nicht das Neapel Totòs, und es würde mich auch nicht reizen, den pazzariello zu spielen. Das vielleicht auffälligste Erbe Neapels, das ich in mir trage, wird in meinem Wahlspruch »Futteténne!« (»Scheiß drauf!«) deutlich. Das bedeutet aber nicht etwa, dass man auf alles und jeden mit fröhlicher Oberflächlichkeit pfeifen sollte. Vielmehr drückt dieser Wahlspruch für mich aus, dass wir all die Probleme, mit denen wir konfrontiert werden, nicht zu schwer nehmen, sondern sie lieber mit Humor lösen sollten, da es uns selten, ja sogar fast nie möglich ist, sie zu vermeiden. Kurz, ich bin ein unverbesserlicher Optimist.

Nun gut, das Neapel von einst, und zwar das der Dreißigerjahre – und hier schwelge ich für einen Augenblick wieder in meinen Erinnerungen –, war zwangsläufig ein ganz anderes nicht nur als das heutige Neapel, sondern auch als das Neapel wenige Jahre später, als der Krieg begann. In meinen Erinnerungen eines Kindes aus reichem Hause war es eine wundervolle, heitere Stadt, so elegant und bedeutsam wie eine Hauptstadt. Von jenem Neapel trage ich die Sprache und Musikalität in mir, die ich später als Erwachsener oder als älterer Herr in einigen Liedern oder Gedanken zum Ausdruck gebracht habe.

In jenem Neapel, diesem in meinen kindlichen Erinnerungen so magischen und wunderbaren Ort, ging ich zur Grundschule und dort lebte ich bis 1943, als unser gesamtes Vermögen mit einem Schlage vernichtet wurde und wir gezwungen waren, uns in die Schlange der Flüchtlinge einzureihen. Vor diesem Alptraum aber war die Stadt, in der ich heranwuchs, auch die Stadt der Geschwister Filippo, Edoardo und Titina De Filippo, der unehelichen Kinder des großen Eduardo Scarpetta, die aber selbst bereits so großartige Künstler waren, dass sie in der Bühnenszene eine feste Größe waren. Es war die Stadt, in der das Fußballteam unter Führung von Antonio Vojak abstieg, trotz der bewegenden Hingabe, welche die Fußballer in jedem einzelnen Spiel an den Tag legten – denn die Stadt und ganz Italien waren am Ende ihrer Kräfte, weil der Krieg alles beherrschte.

Ich besuchte das »Istituto Minerva«, das gegenüber dem Kino-Varieté »Santa Lucia« lag, und weiß noch, wie meine damals gerade vier Jahre alte Schwester Vera in meinen Klassenraum kam, um mir eine Art Aluminium-Essnapf zu bringen, der innen mehrere Fächer hatte, in denen belegte Brote, Wasser, Obst und so weiter waren. Um mich zwischen den Schulbänken zu finden, rief sie mich »Lallo«, ihre kleinkindliche Art, »Carlo« zu sagen. Ich erinnere mich auch an einen Klassenkameraden mit Schuluniform und Ranzen, der später ein großer, erfolgreicher Schriftsteller werden sollte: mein Freund Luciano De Crescenzo . Auch er sollte aus dem Humor, dieser Fähigkeit, den Dingen ihre Dramatik zu nehmen, eine Waffe und eine Philosophie machen, um sich dieser verrückten und grotesken Sache entgegenzustellen, die das Leben ist.

*

Wenn die Kindheit eine Flucht vor der Wirklichkeit ist, war meine dies aber einmal auch im wahrsten Sinne des Wortes, als Alessandro, mein Cousin väterlicherseits, und ich – er drei, ich zweieinhalb Jahre alt – eines schönen Tages von zu Hause ausrissen. Wie leichtsinnig wir doch waren, brachten wir doch addiert nicht viel mehr als fünf Jahre zusammen, aber sei’s drum!

Wir wollten zum Stadtpark gehen, um mit anderen Kindern zu spielen, als ein Passant auf uns aufmerksam wurde und uns zurück nach Hause brachte. Dort war in der Zwischenzeit die Hölle los, sogar die Polizei war gerufen worden. Ich weiß nicht mehr, wer unser »Retter« war, aber für uns war er bloß ein Spielverderber, der uns um unser Vergnügen brachte. Dieser Park war in unseren Augen, verstärkt noch durch unsere kindliche Fantasie, ein wahres Spielparadies, wie Gardaland für ein Kind heute. Wir waren heimlich aufgebrochen und waren den üblichen Weg gegangen, also entlang der Via Orsini, Via Santa Lucia und Via Chiatamone, die parallel zur Via Caracciolo verläuft. Ich weiß noch, dass wir Strampelhöschen mit Knöpfen im Schritt trugen, die man schnell öffnen konnte, um Pipi zu machen. Uns war nicht bewusst, wie dramatisch unser Ausbüxen war. In jener Zeit war die furchtbare Lindbergh-Entführung allgegenwärtig. Damals war in Amerika der kleine Sohn des berühmten Atlantik-Überfliegers Charles Augustus Lindbergh gekidnappt und nach Zahlung des Lösegelds ermordet und in einem Wald verscharrt gefunden worden.

Wir begriffen einfach nicht, warum unsere Eltern derart außer sich waren, auch wenn uns angesichts all dieses Wirbels mit den vielen Polizisten und Nachbarn vor unserem Haus schnell klar wurde, dass wir anscheinend einigen Ärger angerichtet haben mussten.

Soweit ich mich erinnere, verursachte ich auch sonst viele Scherereien und dies mit großer Unbekümmertheit, so wie es wohl alle Kinder in dem Alter tun. Für Scherereien war ich einfach begabt, sie gelangen mir ganz wie von selbst. Mit großer Hingabe und Gründlichkeit suchte ich jede Gelegenheit dazu.

Zum Beispiel fuhren wir jeden Sommer nach Seiano in den Urlaub, einem Dörfchen auf der sorrentinischen Halbinsel, wo es die typischen Pfahlbau-Badeanstalten mit Kabinen aus Holz gab, umfasst von einem Zaun, dessen Latten sich in der Mitte überkreuzten. Eines Tages wollte meine Mutter ein Erinnerungsfoto schießen und lotste mich so, dass ihr das perfekte Bild gelänge: »Geh weiter zurück, noch weiter!«, rief sie mir zu, unterstützt von Gesten, damit ich mich vom Kamera-Objektiv weiter wegbewegte. Durch mein Rückwärtsgehen passierte es, dass ich wie in einem Slapstick-Film hintenüber durch die Zaunlatten fiel. Großes Entsetzen, alle kamen schreiend zum Zaun gerannt, aber glücklicherweise war mir nichts passiert – obwohl ich im Sturz einen kleinen Anker mitgerissen hatte. Wäre es ein Hufeisen gewesen, hätte nach dem Aberglauben meine Unversehrtheit damit zusammenhängen können, aber bis heute fällt mir nichts ein, was man mit einem Anker in Verbindung bringen könnte.

Genau hier in Seiano hatte ich auch meine Wassertaufe, als ich mit viereinhalb Jahren mit Schwung ins Meer geworfen wurde. Ich kannte einen fabelhaften Seemann, Ninuccio Savarese, der riesige Boote besaß, auf denen er die Reisenden aus Neapel, deren Vaporetto vor der Küste ankerte, zum Hafen brachte.

Er nahm mich immer mit, und er war es, der mir die Grundlagen des Schwimmens beibrachte, indem er mich ins Wasser warf. Ich paddelte wie wild, um mich über Wasser zu halten – und da ich heute noch davon berichten kann, habe ich das Schwimmen offensichtlich so gelernt. Immer, wenn es möglich war, nahm Ninuccio mich mit, und ich holte mit ihm zusammen Touristen oder Herren ab, die ihre Gattinnen, welche dort ihren Urlaub verbrachten, an den Wochenenden besuchten. Wir brachten auch Pendler oder abreisende Gäste zum Vaporetto. Ich war damals schon sehr unternehmungslustig und es gefiel mir unglaublich, mit ihm raus aufs Meer zu fahren. Und als ich viele Jahre später meine ersten Erfolge als Schwimmer feiern konnte, widmete ich sie natürlich Ninuccio. Immer wenn mir eine Medaille verliehen wurde, schloss ich für einen Moment die Augen und sagte ihm im Stillen: »Danke, Ninù, die gehört auch ein bisschen dir!« Schließlich war er mein erster »Lehrer« gewesen, der mich das Wasser als mein natürliches Element hatte entdecken lassen. Und nie hätte ich damals gedacht, dass diese Fähigkeit, mich »über Wasser zu halten«, mir einmal eine sagenhafte Karriere als Schauspieler ermöglichen würde … und hier zeigt sich auch wieder der Einfluss meines Sternzeichens: Denn das astronomische Zeichen des Skorpions ist das »ε«, das zum Ur-Element Wasser gehört, der Urform des Lebens.

*