Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Molden Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

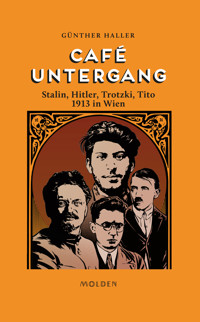

Wien, Anfang 1913: Die pulsierende Residenz, wenige Monate vor dem Weltenbrand. Ein Dampfkessel des Vielvölkerstaats – und politischer Nährboden für vier mittellose Migranten, die es aus je unterschiedlichen Gründen in diese Stadt verschlagen hatte. Sie alle sollten einmal das 20. Jahrhundert prägen: als Ideologen, Diktatoren, Massenmörder. Was zog Stalin, Hitler, Trotzki und Tito, diese »Revolutionäre des Bösen«, an? Was suchten sie hier? Günther Haller begibt sich auf die Spur dieser vier Männer, nimmt uns mit in die Prachtstraßen und Hinterhöfe, Mietskasernen, Fabriken und Kaffeehäuser und verwebt kunstvoll vier markante Biografien zum Porträt einer magnetisierenden Metropole.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 252

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Wien 1913: Am Tor der Geschichte

Walzerseligkeit und Proletarierelend

Zwei russische Aufrührer in Wien

Hitler und Stalin: Zwei, die auf ihre Stunde warten

Das menschliche Treibgut der Stadt

Trotzki, ein Revolutionär mit Manieren

Das Wien der Randständigen und Deklassierten

Ein Aufsteiger mit Ambitionen

Das russische Netzwerk von Wien

Zwischen Armenquartier und Bürgersalon

Ein zerstrittener Haufen: Die Wiener Bolschewisten

Bühne und Wohnzimmer: Das Kaffeehaus

Hitler und die Radikalisierung der Massen

Kampf um die untergehende Monarchie

Der Radikale und die Sozialdemokraten

Stalins Werk und Wiens Beitrag: Die Nationalitätenfrage

Das Dröhnen der Automobile: Tito als Testfahrer

Pulverfass Balkan: Das Grollen vor der Haustür

Die „Revolutionäre des Bösen“ und ihre Wiener Zeit

Literatur und Quellen

Personenregister

Dank

Über den Autor

Impressum

Wien 1913: Am Tor der Geschichte

Ein finsterer, pockennarbiger Mann stieg im Jänner 1913 am Wiener Nordbahnhof mit seinen Bauernstiefeln aus dem Zug. Die Stadt lag unter einer Schneedecke, es war eiskalt. Doch das war er gewohnt: Er hatte schon etliche Jahre in sibirischen Straflagern verbracht. Vor Kurzem hatte er sich den Kampfnamen Stalin zugelegt, nach Wien kam er im Auftrag Lenins. Mit gefälschtem Pass, wie bei ihm üblich. Hätte die Wiener Polizei geahnt, dass hier ein steckbrieflich gesuchter Terrorist ankam, ein marxistischer Fanatiker, hätte sie schnell reagiert. Doch keine Behörde nahm Kenntnis von ihm. Was war seine Mission? Wer gab ihm Unterkunft?

Die Quartierfrage quälte alle, die sich damals als menschliches Treib- und Strandgut in der Stadt herumtrieben. Einer von ihnen, ein Provinzler aus Oberösterreich, war ganz unten angelangt. Adolf Hitler schrieb später selbst, er habe in Wien Not und Elend, Hunger und Armut kennengelernt. In seinem Kopf waberten antiurbane, antisemitische und rassistische Gedanken. Die multinationale Großstadt Wien war der Gegenpol schlechthin. Was er in Wien sah, bestärkte ihn in seiner Abwehrhaltung gegenüber dem Vielvölkerstaat, in dem er lebte. Er wurde zunehmend radikalisiert.

Lew Dawidowitsch Bronstein war zu dieser Zeit fast so etwas wie eine stadtbekannte Größe in Wien. Er war der bunteste Hund in der schillernden russischen Emigrantenszene. Man war es gewohnt, dass er am Abend im Café Central auftauchte, am „Sozialistenstammtisch“ Station machte, wo Victor Adler saß, und heftig mit den Anwesenden zu diskutieren begann. Man war sichtlich nicht einer Meinung über die Zukunft des Sozialismus. Dieser russische Emigrant, der sich Trotzki nannte, war den Wiener Roten einfach zu links. Dann vergrub er sich stundenlang in die Zeitungen oder spielte Schach. Ein Bohemien eben, dachte man an den Kaffeehaustischen, wo die österreichischen Politiker und Diplomaten saßen, intellektuell wach, nicht ohne Charme, aber nicht gefährlich.

Einer, der durch die angelaufenen Scheiben der Kaffeehäuser schaute, war der junge Schlosser Josip Broz aus dem kroatischen Landesteil der Monarchie. Solche wie er, „Krowoten“, durften da nicht hinein, konnten es sich auch gar nicht leisten. Da er ein besonderes Faible für die Autoindustrie hatte, hatte er in Wiener Neustadt einen Arbeitsplatz gesucht und gefunden, aber die Millionenstadt Wien faszinierte ihn und jedes Wochenende unternahm er lange Fußmärsche dorthin. Tito nannte er sich damals noch nicht, aber sozialistische Ideen spukten bereits in seinem Gehirn herum. Die Verwandtschaft zu Hause machte sich schon Sorgen deswegen.

Warum zog es die vier, die im 20. Jahrhundert tiefe Spuren hinterlassen sollten, in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg nach Wien? Hier war nicht unbedingt der Nabel der Welt. London, die Hauptstadt des Empire, war zehn Mal so reich, in Paris pulsierte das moderne Leben ungleich stärker, Berlin war der Feldherrenhügel der schlagkräftigsten Militärmacht des Kontinents, in New York schossen die ersten Wolkenkratzer in den Himmel. Wien, schrieb Robert Musil, „war um einiges kleiner als alle anderen großen Städte der Welt, aber doch um ein Erkleckliches größer, als es bloß Großstädte sind“. Und war Wien nicht das Zentrum des siechen Reiches eines alternden Kaisers? Eines von nationalen Konflikten gebeutelten Staates von gestern, der in den Abgrund zu schlittern drohte?

Doch in Sachen Weltoffenheit war das multinationale Wien ganz und gar nicht unterlegen. Die Stadt war in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg zum Tummelplatz von Emigranten aus verschiedensten Ländern geworden, darunter Aktivisten aller möglichen politischen Strömungen. Sie besaß geistige Antennen für die Zeitenwende, die sich gerade vollzog. „Man wusste wenig in Berlin oder Paris über das, was in Wien vorging, aber man wusste sehr wohl in Wien, was in London, Paris oder Berlin in der Geisteswelt geschah.“ (Carl E. Schorske)

Nie vorher und nie nachher waren Hitler und Stalin, die beiden größten Massenmörder des 20. Jahrhunderts, einander näher als im Jänner 1913 in Wien. Beide trieben sich auf den Straßen herum, beide hatten gerade nichts zu tun. Nicht einmal als die ideologischen Kontrahenten 1939 ihren berühmten Pakt schlossen, bevor sie sich im schrecklichsten Krieg der Geschichte bekämpften, begegneten sie einander. Stalins nächste Auslandsreise fand überhaupt erst dreißig Jahre später statt, 1943, als er zum Treffen der Alliierten in Teheran reiste.

Verlockend ist das Gedankenspiel, dass sich Hitler und Stalin beim Herumstreunen in Wien über den Weg gelaufen sein könnten, möglicherweise sogar Augenkontakt hatten. Florian Illies spekulierte in seinem Bestseller „1913. Der Sommer des Jahrhunderts“ darüber: Der gescheiterte Student und der russische Revolutionär hätten einander beim Flanieren zugenickt. Beide bevorzugten den Schönbrunner Schlosspark für ihre Spaziergänge, ganz in seiner Nähe lag Stalins Quartier. Hätte es damals eine Handy-Ortung, ein „Contact Tracing“ gegeben, hätten wir Gewissheit.

Sich hypothetische Begegnungen zwischen den größten Berühmtheiten ihrer Zeit auszumalen war immer beliebt, Aristoteles und Alexander der Große, Martin Luther und Michelangelo, und so weiter. Es regt so schön die Fantasie an. Unter Historikern gilt derartige kontrafaktische Geschichtsschreibung hingegen als unseriös, die Frage „was wäre gewesen, wenn“ wird in den Bereich der Unterhaltung verwiesen. Dass sich aber im Wien der Zeit unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg die Protagonisten der großen revolutionären Bewegungen des 20. Jahrhunderts aufhielten, Hitler, Stalin, Trotzki und sporadisch auch Tito, ist mehr als ein Kuriosum der Wiener Geschichte, es beschäftigte auch seriöse Biografen und Zeitgeschichtler. Sie konzentrierten sich auf das Thema „der Diktator als junger Mann“ – es wurde zu einem beliebten Buchsujet. Das zufällige Nebeneinander der vier in Wien (nur zwischen Stalin und Trotzki kam es zu einem persönlichen Treffen) wäre eigentlich ein interessanter Stoff für ein Theaterstück. Doch weder ein Rolf Hochhuth noch ein Friedrich Dürrenmatt oder Tom Stoppard haben sich darangemacht. Ihnen würde man jede Art von Spekulation durchgehen lassen.

Rund 2.500 Kilometer trennte die georgische Heimat von Iossif Wissarionowitsch Dschugaschwili, dem späteren Stalin, vom oberösterreichischen Innviertel, in dem Hitler geboren wurde. Die regionalen Besonderheiten und die gesellschaftlichen Bedingungen waren denkbar verschieden. Und dennoch gab es Gemeinsamkeiten zwischen ihnen, sie treffen auch für Trotzki und Tito zu. Alle wurden sie an der Peripherie ihrer Staaten geboren, und sie standen auch in ihrer Gesellschaft am Rand. Ihre Ansichten waren bestimmt von der Welt, in der sie heranwuchsen, ihre Denkmuster, Marxismus, Sozialdarwinismus, Rassismus, Nationalismus, stammten aus dem 19. Jahrhundert. Ihr Aufstieg aus ärmlichen Verhältnissen war nur möglich, wenn die alten Ordnungen zusammenkrachten. Rechneten sie damit? Teilten sie wie manche Staatsmänner das Bild von einem anachronistischen Habsburgerreich, das aufgrund der Schwäche seiner Institutionen und dem Unvermögen, den Anforderungen der Moderne gerecht zu werden, zum Untergang verurteilt war?

Haben die vier in der Donaumetropole ihre Spuren hinterlassen, hat die Stadt, hat die Zeit sie geprägt, dazu beigetragen, dass sie so wurden, wie wir sie kennen? Ist das überhaupt denkbar bei der Kürze des Aufenthalts? Für Hitler sind die Einflüsse vielfach nachgewiesen worden. Gilt das auch für die anderen drei? Wer von ihnen hat von der Anwesenheit eines anderen gewusst? Kann man daraus irgendeine Erklärung ableiten für das, was später geschah? Reicht die Quellenlage überhaupt aus für solche Schlussfolgerungen?

Trotzki, der wache Intellektuelle, fühlte sich wohl in Wien. Er spielte nicht nur Schach im Kaffeehaus, er war auch ein besessener Zeitungsleser und Diskutant. Es gab kaum etwas, was ihn nicht interessierte und beschäftigte, vom Pulverfass Balkan bis zu den modernen Kunstrichtungen im Wien des Fin de Siècle. Was bekam der weit weniger polyglotte und sprachgewandte Stalin mit von Wien? Er hatte einen Auftrag Lenins zu erfüllen. Interessierte ihn etwas darüber hinaus?

Auch die umgekehrte Fragestellung ist interessant: Wie stand man eigentlich in Wien zum Geschehen in Russland, in dem Stalins Genossen gerade zur Eroberung der Macht ansetzten? So wie man im Habsburgerreich mit der Nationalitätenfrage umging, konnte das ein Vorbild sein für die zukünftigen Machthaber des multinationalen Imperiums im Osten? Herrschte schon Bolschewisten-Angst im brüchig werdenden System der K.-u.-k.-Monarchie? Gehörte auch der junge Josip Broz (Tito) zu den radikalen kroatischen Nationalisten, die der Regierung in Wien das Leben schwer machten?

Bis jetzt fehlt eine derartige Zusammenschau, ein Einblick in das Leben dieser vier jungen Männer von damals. Im Jahr 1913 waren sie 35 (Stalin), 34 (Trotzki), 24 (Hitler), 21 (Tito), mit Ausnahme Titos also nicht mehr im jugendlichen Alter. Dennoch standen sie alle erst am Anfang ihrer Karrieren, hatten noch nicht viel erreicht, waren weit von einflussreichen Positionen entfernt. Sie waren nur ein paar Wochen in Wien wie Stalin und Tito beziehungsweise sechs bis sieben Jahre wie Hitler und Trotzki. Konnte das die Richtung mitbestimmen, die sie nun einschlugen?

Walzerseligkeit und Proletarierelend

Als Auguste Rodin im Juni 1902 Wien besuchte, war er zu Gast bei der Grande Dame des distinguierten Wiener Salons, Berta Zuckerkandl. Es gab Kaffee und Kuchen, Gustav Klimt war da, in Begleitung von zwei wunderschönen Frauen, die auch Rodin entzückten, durch die geöffneten Flügeltüren drang Klaviermusik von Franz Schubert. Rodin beugte sich zu Klimt und sagte: „So etwas wie bei Euch hier habe ich noch nie gefühlt! Ihre Beethoven-Freske, die so tragisch und so selig ist; Eure tempelartige unvergessliche Ausstellung und nun dieser Garten, diese Frauen, diese Musik! Und um Euch, diese kindliche Freude! Was ist das nur?“ „Ich übersetzte Rodins Worte“, so Berta Zuckerkandl, „und Klimt neigte seinen schönen Petrus-Kopf und sagte nur ein Wort: ‚Österreich!‘“

Es ist dies die Atmosphäre der langsam im Abendrot versinkenden Monarchie, die nach ihrem Untergang zu so viel nostalgischer Verklärung führte, in der Literatur, in Tagebüchern, in Memoiren und bei Historikern. „Erinnerung an das Paradies vor dem Krieg“, schrieb Arthur Schnitzler am letzten Tag des Jahres 1918 in sein Tagebuch. Die Herrschaft der Habsburgerdynastie wirkte aufgrund ihrer langen Geschichte für eine Mehrheit „natürlich“ und „gottgegeben“. Trotz moderner Entwicklungen wie Säkularisierung und Nationalismus erschien sie noch immer als eine „politische Notwendigkeit“ und „unerlässlich“, um das weitläufige und komplizierte Reich zusammenzuhalten.

Doch gerade das Beispiel Wien zeigt: Das alte Österreich hat nicht, wie vielfach behauptet, bis 1914 gedauert. In Wien waren die politischen Modernisierungen am stärksten sichtbar. Die jüdische Bourgeoisie war die treibende Kraft und soziale Trägerschicht einer wohl einmaligen Bündelung an Kreativität und Intellektualität im Fin de Siècle. Eben weil man sich hier so lange rückständig gefühlt hatte gegenüber den geistigen Strömungen der übrigen Metropolen, war man offen für neue Gedanken. Entwicklungen, die anderswo schon ihren Höhepunkt überschritten hatten, wurden nun übernommen, aber nicht kopiert, sondern in neuem Geist nachvollzogen. Große Teile des Bürgertums waren durchtränkt mit Bildung und Kultur.

Victor F. Weisskopf stammte aus einer jüdischen großbürgerlichen Familie und genoss die beste Erziehung: „Wir Kinder wurden fast überernährt mit Schiller, Goethe, Burgtheater, Museum, Kultur, Italienreisen, Frankreichreisen. Daneben waren wir natürlich, besonders die jüngere Generation, sehr an den neuen Dingen interessiert.“ Gemeint waren damit auch die neuen Ideen des Sozialismus, des Marxismus, der Revolution. Doch in den meisten bürgerlichen Haushalten wurde nie ernstlich über Politik gesprochen, schon gar nicht über Außenpolitik. „Das Erbe Metternichs, das Vermächtnis der Habsburgermonarchie, schien intakt“, erinnerte sich der Historiker Friedrich Engel-Jánosi, „die Außenpolitik war das Reservat des Kaisers und eines kleinen Kreises auserwählter eingeweihter Ratgeber. Das Bürgertum weithin hatte andere Sorgen: möglichst keine Sorgen zu haben.“ Man hörte Kammermusik, es waren die Jahre, in denen die späten Streichquartette Beethovens erst wirklich weitere Kreise eroberten. Friedrich August von Hayek erinnerte sich, wie sehr bei seiner Erziehung auch auf die Naturwissenschaften, vor allem die Biologie, Wert gelegt wurde. Sie waren „beherrschend für das häusliche Milieu“.

Egal, ob man aus der Politik oder Wirtschaft, Wissenschaft oder Kunst, aus dem Journalismus oder der Literatur kam: Die Elite, die sich in den Salons und Cafés regelmäßig traf, entwickelte bis 1900 einen starken Zusammenhalt. Allgemeinbildung und der Hang zur Kultur vereinten sie. Das war in größeren Städten wie Paris oder Berlin nicht so, hier waren die Gruppen abgeschlossener, man kannte sich kaum. In Wien vollzog sich die „Entfremdung“ der Intellektuellen von der höheren Mittelschicht später, dafür aber „rascher und sicherer“ (Carl E. Schorske).

Um die Komplexität der Wiener Modernität zu veranschaulichen, sprach der 1885 geborene Berthold Viertel von den zwei Generationen, die sich gegenüberstanden: „Kurz gesagt: die der Väter und die der Söhne. Im Allgemeinen sind die Väter diejenigen, die zu erhalten versuchen, die Söhne sind die Revolutionierenden und Nihilisten. Aber die Skepsis geht schon von den Vätern aus. Auch die Väter fühlten sich auf verlorenem Posten.“ Zu den „zerstörenden Söhnen“ gehörten für Viertel Kronprinz Rudolf, Erzherzog Ferdinand, Friedrich Adler, Oskar Kokoschka, Gustav Mahler und – Adolf Hitler. Zu den „erhaltenden Vätern“ Franz Joseph I., Victor Adler, Sigmund Freud.

Die „Väter“ prägten noch die Hochkulturszene, sie „residierten in den Villen des Cottageviertels, im Olymp: die Schnitzler, Hofmannsthal, Beer-Hofmann, die Heroen der eigentlichen spät-wienerischen Literatur“, so Berthold Viertel. Konzentriert war ihre Macht in der meinungsmachenden „Neuen Freien Presse“ und dem Burgtheater als den Kulturinstitutionen schlechthin, hier zelebrierten sie theatralisch melancholisches Endzeitgefühl, Vergänglichkeit, Tod. Die „Söhne“ lehnten diese graziöse, elegante und mondäne „Kunstblüte“ als ornamental und verlogen ab. Die „kaffeehausdekadenzmoderne“ Szene fand ihren entschiedensten Gegner in Karl Kraus, er war der „Spielverderber“ im Wiener Kulturleben, griff alle an, die mächtig waren, Banken, Börse, Kartelle, die korrupte Presse, das Cliquenwesen in der Kunstszene, schonungslos und persönlich. Das erklärt auch, warum viele aus der Generation der „Söhne“ den Kriegsausbruch 1914 als „Befreiungsschlag“ von den alten Strukturen sahen, als kathartisches Erlebnis, Erfüllung ihrer Sehnsüchte. Karl Kraus war da freilich eine Ausnahme, er konnte sich nie für den Krieg begeistern.

Charakteristisch für das Habsburgerreich war die Mischung der zahlreichen ethnischen Gruppen. Staatspolitisch waren die Völker in Ostmittel- und Südosteuropa bis 1918 entweder zur Gänze (Ungarn, Slowaken, Tschechen, Slowenen, Kroaten) oder zum Teil (Polen, Ukrainer, Serben, Rumänen, Albaner) Untertanen des habsburgischen Kaiserhauses. Wien war der Brennpunkt dieses Nationen- und Sprachengemischs, die Stadt strahlte als Bildungsmetropole bis an die Ränder des Imperiums.

Man war Untertan des Kaisers und viele bezogen daraus ihre Identität. „Die österreichische Identität war nicht wie überall sonst seit der Französischen Revolution eine Nationalidentität, sondern eine staatliche, oder wenn man will, eine dynastische Identität.“ Das schrieb Manès Sperber, der als Beispiel einen Autor wie Joseph Roth angibt, der seine eigene Identität ununterbrochen verfälscht habe, und immer sei der Zweck der Verfälschung der gewesen, eine andere Identität zu finden als die, die er hatte. Eine homogenere Nation war nicht in gleicher Weise zu diesem Miteinander-existieren-Müssen gezwungen wie die Melange des Vielvölkerstaats. Mehrsprachigkeit war allein schon durch die Herkunft gefordert, einer wie Theodor Herzl sprach selbstverständlich neben seiner ungarischen Muttersprache ein perfektes Deutsch, wie überhaupt die Juden ihr Plansoll an Anpassung, Assimilation und Wandlung perfekt erfüllten.

Umgekehrt wurden die Gebildeten unter den Deutschsprachigen durch den Zustrom aus den Kronländern und das Nebeneinander verschiedener Talente in der Hauptstadt ermuntert, „in weiteren Perspektiven zu denken und eine größere Anzahl von Erfahrungen in ihrem Denken zu integrieren“. So William M. Johnston, der auch auf die Folgen für die Medizinforschung und die Schaffenskraft in der Musik hinwies: „Die Wiener medizinische Fakultät verdankte einen Teil ihres Ruhmes der Tatsache, dass ihre Patienten aus mehr als einem Dutzend ethnischer Gruppen aus einer Gesamtbevölkerung von mehr als 50 Millionen Menschen kamen. Die Opfer der seltensten Krankheiten kamen routinemäßig nach Wien zur Behandlung. Ein ähnliches Phänomen ereignete sich in der Musik, denn Volksmusik der verschiedensten Herkunft konnte in Wien gehört werden. Haydn, Schubert, Brahms und vor allem Mahler bedienten sich der Mannigfaltigkeit einer Volksmusik, wie sie in Deutschland oder Frankreich unbekannt war.“ Wissenschaftler erinnerten sich im Rückblick an die Zeit eines wirklichen geistigen Liberalismus.

Über diese geistige Elite gibt es eine Fülle an Literatur. Unzählige Bücher schildern, wie im Herzen Wiens der alte Kaiser um den Mythos des alten Reiches rang. Autoren liefern uns ein Gesellschaftsbild des ökonomisch potenten Bürgertums, das am Prachtboulevard der Ringstraße seinen Erfolg zur Schau stellte, den Erfolg eines spät gekommenen Kapitalismus. Doch das Wien nach 1900 war mehr als das, es war „ein eigensinniges Konglomerat“, ein „gebrochener, sozial gespaltener und segregierter Stadtkörper“ (Wolfgang Maderthaner), mit unterschiedlichsten sozialen, politischen und kulturellen Entwicklungen. Denn außerhalb der Ringstraße, in dem Bogen der acht eingemeindeten Vorstädte, räsonierte ein der Moderne reserviert gegenüberstehendes Kleinbürger- und Beamtentum über den Verlust des „Alten Wien“ mit seiner Beschaulichkeit und Übersichtlichkeit.

Egal von welcher Seite man sich Wien näherte, überall sah man die Stadt von einem mehr oder minder dichten Schornsteinwald umringt, in den sich nur die Gebiete mit villenartiger Verbauung, die Cottages, als große Lücken hineinschoben. Das Wiener Adressbuch („Lehmann“) wies nicht weniger als 940 fünfspaltige Seiten auf, die gefüllt waren mit der Aufzählung von Wiener Gewerbe-, Industrie- und Handelsbetrieben. Allmählich waren die Zwischenräume zwischen den Vorstädten innerhalb und den Vororten außerhalb des Gürtels verbaut worden, vielstöckige moderne Zinshäuser und Fabriksviertel bildeten den Kitt zwischen der älteren Stadt und den neuen Bezirken, die Schritt für Schritt in das Netz der städtischen Wasserleitung, Beleuchtung und Straßenbahnen integriert wurden, aber in vieler Hinsicht ihren Grundcharakter bewahrten.

In den Vororten konzentrierten sich soziale Not, Wohnungselend und potenzieller Aufruhr, eine Folge der Massenzuwanderung armer Leute. Als Antwort auf die uneingelösten humanistischen Versprechungen des Liberalismus formierte sich in der Masse der Proletarier eine egalitäre, auf soziale Gleichheit gerichtete politische Utopie. Diese lebensweltlichen Kulturen der Vorstädte, die Welt der Zuwanderer, Fabriksarbeiter und städtischen Parias, die Vorstadtkultur mit ihren Bierhallen, Beiseln, Singspielhallen und Varietés, blieb in den Darstellungen der Stadtgeschichte lange Zeit ausgeblendet.

Das Wien der Armen, Deklassierten, Tagelöhner und Dienstboten entzog sich der bürgerlichen Wahrnehmung, fiel gleichsam aus der von ihr geschaffenen Welt. Lag es daran, dass in den Vorstädten das soziale Elend hinter einer Fassade von beeindruckender Schönheit verborgen war? Die Zinskasernen, die der Ziegelfabrikant Heinrich Drasche hier erbauen ließ, waren äußerlich wahre Prachtbauten. Der Unterschied zwischen den konzentrischen Kreisen, die Wien damals definierten, lag nicht im BaulichÄsthetischen, sondern zeigte sich erst, wenn man die Zinshäuser betrat, den Geruch der überbelegten Wohnungen einatmete, ihre Aborte sah. Der junge austromarxistische Parlamentsbibliothekar Karl Renner sprach davon, dass die schreiendste Anklage gegen die Erbärmlichkeit dieser Gesellschaftsordnung aus ihren Quartieren hervorgekrochen sei.

So war die Stadt „geteilt in begehbare und unbegehbare Territorien“ (Maderthaner). Ivan Cankar (er wurde später zum Schöpfer der modernen slowenischen Nationalliteratur) verbrachte das erste Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts als verkrachter Student, Bohemien und erfolgloser sozialdemokratischer Reichsratskandidat in Wien. Er hatte sein Quartier in der Arbeitervorstadt Ottakring bei einer in Heimarbeit tätigen Näherin und wurde zum Chronisten des vorstädtisch-proletarischen Lebens: „In diese Gegend scheint nie die himmlische Sonne. Über den Dächern rankt Rauch aus Fabriken, und gehst du die Gasse entlang, fällt dir Ruß ins Gesicht. Die Häuser sind hoch und langweilig; die Leute, die dir hier entgegenkommen, sind schlecht gekleidet, ihre Wangen sind hohl, und ihr Blick ist unzufrieden. Diese öde Vorstadt erstreckt sich in weitem Umkreis; geh Richtung Osten oder Westen, nirgends ein Ende.“

Es ist vor allem dieser Stadtraum außerhalb der Ringstraße, der das Thema dieses Buches ist. Denn hier finden sich die Spuren der vier Protagonisten, in Meidling, Hütteldorf, Döbling, beim Westbahnhof, in der Brigittenau, im Wiener Neustädter Raum, von wo man sich leicht zu Fuß in Richtung Stadtgrenze aufmachen konnte, um die Vergnügungslokale der Wiener Vorstadt zu besuchen. Einer von ihnen, der sich für einen verkannten Künstler hielt, besuchte regelmäßig auch die innere Zone, die des großstädtischen Bürgertums, und verweilte stundenlang staunend vor seinen Kulturtempeln.

Zwei russische Aufrührer in Wien

Wenn Kaiser Franz Joseph nach längerer Abwesenheit – er verbrachte die Sommer in Bad Ischl – nach Wien zurückkehrte, Anfang September, wurde er auf seiner Fahrt vom Bahnhof Penzing bis zur Schönbrunner Schloßstraße von einem Spalier jubelnder Bürger begrüßt, 1913 waren es angeblich 200.000. Man spielte die Volkshymne und der Kaiser zeigte sich gerührt über die Hochrufe. Immer wieder hob er die Hand grüßend zur Kappe. „Viel mehr als den Wagen, dessen Radspeichen vergoldet sind, kriegt man ja auch sonst nicht zu sehen“, schrieb Felix Salten, „höchstens, dass noch des gleichfalls goldgeschirrten Leibjägers weißer Federbusch, der so stolz im Wind flattert, als Augenweide gelten kann, und dass man sich der prachtvollen Pferde freut, die im Laufen so nobel mit dem Kopf nicken. Dann ist alles wieder vorüber.“ Doch auch wenn man dem Kaiser nicht direkt ins Auge geblickt hatte, war da doch der Glanz seiner Nähe, verspürte man einen flüchtigen Hauch von kaiserlicher Macht. „Niemals versagte diese Wirkung“, so Salten, „man könnte ein Theaterstück schreiben, das auf jeder Wiener Bühne einschlagen würde: ‚Der Kaiser kommt!‘ Und es braucht weiter keine Handlung, als dass halt der Kaiser kommt.“

Der Wiener Bezirk Meidling war auf der kaiserlichen Route feudaler als sonst. Franz Joseph kam auch an der Schönbrunner Schloßstraße 30 vorbei, da stand ein neu erbautes Haus. Heute ist hier die „Pension Schönbrunn“. Man kann als Dauermieter einziehen, ein kleines, 16 m2 umfassendes Zimmer kostet rund 450 Euro im Monat und das Haus wirbt damit, ein schöner, über hundert Jahre alter Spätjugendstilbau zu sein. Bürgerliches Ambiente also in der Schloßstraße, wie auch schon 1913. Hier läutete im Jänner dieses Jahres an Tür 7 ein breitschultriger, unrasierter, pockennarbiger bolschewistischer Kampfgenosse, der die österreichische Grenze mit dubiosen Ausweispapieren überquert hatte. Erfahrung mit gefälschten Dokumenten hatte er als illegale Existenz in Russland bereits hinreichend.

Iossif Wissarionowitsch Dschugaschwili, 1878 in Georgien, ganz im Süden des Zarenreichs, geboren, nannte sich bei seinem Grenzübertritt nach Österreich Stavros Papadopoulos. Vor Kurzem hatte er sich den Kampfnamen Stalin zugelegt. Den später für ihn charakteristischen Schnurrbart trug er damals noch nicht, mit seinem Fünftagebart, manchmal auch Vollbart, wirkte er wie ein Bohemien, er hatte eine ungebändigte Haartolle und trug für gewöhnlich ein rotes Satinhemd, ein Halstuch und einen schwarzen Filzhut. Er bevorzugte einen dunklen Mantel, nannte sich deswegen im Untergrund „Mann in Grau“. Manchmal benutzte er auch eine zaristische Uniform als Verkleidung. Er war nicht groß, mit 1,65 Metern hatte er zu wachsen aufgehört, da strahlt man keine körperliche Autorität aus. So verließ er sich auf Schuhe mit hohen Plateausohlen und seinen brennenden Blick, um andere einzuschüchtern.

Ein finsterer, geheimnisumwitterter marxistischer Fanatiker betrat da österreichischen Boden, mit leicht gekrümmtem Gang und einem infolge von Unfällen und Krankheiten in der Kindheit steif gewordenen linken Arm, der ihn ein Leben lang wehruntauglich machte. In der rechten Hand trug er eine Holzkiste mit Griff, das war sein Koffer. Sein erster Eindruck von Wien war der Nordbahnhof. Zweimal die Woche fuhr in der Wintersaison der Sankt-Petersburg-Warschau-Wien-Nizza-Cannes-Expresszug. Er brauchte für die Fahrt von der russischen Metropole bis Wien 35 Stunden, war für die vermögende russische Gesellschaft die Verbindung zur Riviera und wurde wegen seiner Beliebtheit beim Hochadel „Train des Grand-Ducs“ genannt. Ab 1904 war er aber auch für Fahrgäste, die sich nur die zweite Klasse leisten konnten, offen. Ob Stalin wirklich mit diesem Luxuszug ankam, wissen wir freilich genauso wenig wie den genauen Tag der Ankunft. Sicher ist nur: Es war in den ersten beiden Wochen des Jänner 1913. Wien lag unter einer Schneedecke, es wehte ein eiskalter Wind.

Die Polizeibehörden in seiner Heimat beschrieben ihn als einen Mann, „der sich extrem vorsichtig verhält und ständig über die Schulter schaut, wenn er unterwegs ist“. Die Schar der Beamten, die auf die Ankommenden am Nordbahnhof warteten, machte ihn vermutlich nervös. Sie inspizierten das Gepäck, die Wiener nannten sie wegen ihrer grünen Uniformen „Spinatwachter“. Fragte man nach dem Grund der Kontrolle, erhielt man die Antwort: „Verzehrungssteuer." Lange nach der Eingemeindung der Wiener Vororte galt 1913 immer noch: Eine ganze Reihe von Artikeln, vor allem Lebensmittel wie Fleisch und Wein, waren in den äußeren Bezirken billiger und mussten bei der Einfuhr verzollt werden, einer der Gründe, warum Wien im Vergleich zu anderen europäischen Metropolen als die am stärksten besteuerte Großstadt galt.

Fernreisende mussten sich also keine Sorgen machen, es waren rein fiskalische Gründe, keine fremdenrechtliche Maßnahme, bei der man es nicht so genau nahm: „Ein Pass ist weder für Wien noch überhaupt für Österreich unbedingt notwendig, doch ist es jedenfalls ratsam, irgendeine sonstige Legitimation für Bedarfsfälle bei sich zu tragen“, konnte man im „Kleinen Führer durch Wien“ lesen. Und: „Der gesetzlichen Meldungspflicht durch Ausfüllen der sogenannten Meldezettel in Hotels, Pensionen und selbst in gemieteten Wohnungen muss wahrheitsgetreu entsprochen werden.“ Na ja: Papier ist geduldig. Stalin konnte beruhigt sein.

Auf den Bahnsteigen wimmelte es auch von dienstbaren Geistern, die anboten, gegen ein Trinkgeld von 20 Heller das Gepäck zu einem der vor dem Bahnhof wartenden Pferdefuhrwerke zu tragen. Solche Männer mit der Aufschrift „Wiener Dienstmann“ auf ihren Kappen sah man an allen stark frequentierten Plätzen der Stadt. Die elektrischen Straßenbahnen oder Omnibusse waren nur zu empfehlen, wenn man bloß kleines Handgepäck bei sich hatte. Ein Fiaker kostete etwas mehr, war aber bequemer. Jeder Reiseführer schlug damals einen dreistündigen Spaziergang vor, beginnend beim Stephansplatz, um die Schönheiten der kaiserlichen Metropole würdigen zu können.

Für Reisende, die am Nordbahnhof ankamen und zum ersten Mal Wien betraten, eröffnete sich eine eindrucksvolle Perspektive tief hinein in das Herz der Stadt: Am Fuß des hoch aufragenden Denkmals für Admiral Wilhelm von Tegetthoff begann die Praterstraße. Auf einer Länge von mehr als einem Kilometer reihten sich elegante Wohn- und Geschäftshäuser aneinander und verbanden das Zentrum der Stadt mit einem ihrer bedeutendsten Bahnhöfe. Im Erdgeschoßbereich der Wohnhäuser und Palais befanden sich durchwegs Geschäfte mit ihren großen Auslagen.

Aber Stalin hatte vermutlich keinen Blick für die Warenwelt hinter den Glasscheiben, er wusste genau, wo er hinwollte: nach Meidling. Doch warum war er überhaupt nach Wien gekommen? Wer hatte ihn instruiert, wohin er sich in Wien wenden sollte?

Zur selben Zeit lebte in Wien ein Mann, dessen Schicksal sich mit dem Stalins wiederholt kreuzen und in einer tödlichen Männerfeindschaft eskalieren sollte. Wir wechseln in einen anderen Bezirk Wiens. Es dauerte bis zum 19. Jahrhundert, bis Hütteldorf aus dem Tiefschlaf erwachte. Der Vorort im Westen der Stadt lag zwar idyllisch am Rande des Wienerwalds, war besiedelt von Bauern und Waldarbeitern, aber erst als er eine eigene Bahnstation erhielt, begann sich hier mehr Leben zu regen. Außerdem spielten hier die „Hütteldorfer“, die damals übliche Bezeichnung für den Fußballverein Rapid. Jüdische Bürger Wiens siedelten sich hier an oder entdeckten die Gegend als Sommerfrische. Die Mietpreise waren daher im Herbst und Winter günstiger als zur schönen Jahreszeit. Eine der angesehensten Persönlichkeiten war der Arzt Dr. Josef Max Buxbaum, ihm gehörte eine ganze Reihe von Häusern, die er zwischen 1907 und 1916 in der Hüttelbergstraße kaufte, an den Nummern 49, 55, 59 und 61.

Auf Nummer 55 war 1907 immer wieder der Gerichtsvollzieher zu sehen. Der Mieter, ein russischer Emigrant und unerbittlicher Revolutionär namens Leo Dawidowitsch Bronstein, war nicht gut bei Kasse, ihm fehlte oft das Geld für die Miete. Obwohl er bewundernswert bedürfnislos lebte, hatte er Mühe, sich und seine Familie über Wasser zu halten. Wien war ein teures Pflaster. Warum war er überhaupt hierhergekommen?

Fast alles, was wir über seine Zeit in Wien wissen, stammt von ihm selbst. „Das große Kapitel meines Wiener Lebens“ nannte er den Abschnitt in seiner Autobiografie. Obwohl er eng mit dem Leben der Stadt verflochten war, geht er hier freilich nicht auf Wien als Ort des kulturellen Geschehens ein, auch nicht auf die sozialen Gegensätze. Dass er das Café Central und andere Kaffeehäuser regelmäßig frequentierte, wissen wir aus anderen Quellen, ihm war es nicht der Beschreibung wert, obwohl er ansonsten mitteilsam war.

Anders als der schweigsame Stalin gewährte er Einblick in fast alles, was das eigene Leben betraf, nicht nur in seiner Autobiografie, sondern in Dutzenden Aufsätzen, Streitschriften und Artikeln. Überall, wo er auftrat, hinterließ er Spuren. Man findet sie leicht, muss sie aber kritisch rezipieren, darf trotz der darin steckenden Wahrheitsliebe ihren apologetischen Charakter nicht übersehen: Trotzki befand sich einen großen Teil seines Lebens in einem ideologischen Kampf gegen Stalin im Verteidigungsmodus. Wird man ständig angegriffen, gerät die eigene Vita leicht zu einem heroischen Drama mit einem Hang zur Selbstverherrlichung. Das war Wasser auf die Mühlen seiner Kritiker: Sie sprachen von Ichbezogenheit und Herrschsucht.

Viereinhalb Jahre Gefängnis und Verbannung in eine sibirische Kolonie wegen revolutionärer Umtriebe: Das war dem 23-Jährigen im Sommer 1902 unerträglich geworden. Er hatte mit der Untergrundpost ein Exemplar von Lenins Broschüre „Was tun?“ und einen Stoß von Exemplaren der „Iskra“ erhalten, einer sozialdemokratischen Exilzeitschrift. In einem Gefühl der Euphorie stellte er fest, dass andere dieselben Gedanken über Revolution und Partei hatten wie er. Nun hielt er, obwohl er verheiratet war und zwei Kinder in Sibirien gezeugt hatte, die Verbanntenkolonie nicht mehr aus. Er wollte in die Städte, wo man die geistigen Waffen für den Aufstand schmiedete, wo Geschichte geschrieben wurde, Moskau, Sankt Petersburg, München, London. So holperte Herr Bronstein, versteckt unter dem Heuhaufen auf einem Bauernkarren, über die Feldwege Sibiriens Richtung Westen. Freunde in Irkutsk versorgten ihn mit einem falschen Pass. In aller Eile musste er einen angenommenen Namen eintragen, er überlegte kurz und wählte schließlich den Namen eines Gefängniswärters, der ihn in Odessa beaufsichtigt hatte. Der Mann hieß Trotzki.

Europas Grenzen hielten im Sommer 1902 keinen russischen Revolutionär auf. Doch nicht jeder, dessen Kopf voll von revolutionären Ideen war, hatte auch Geld in der Brieftasche. Es reichte oft nur für eine Fahrkarte, im Fall Trotzkis bedeutete das: Wien war der erste Zwischenstopp, wie für so viele russische Revolutionäre. Aber er wusste, wo er nach der Ankunft hinzugehen hatte: in die Redaktion der „Arbeiter-Zeitung“. Dort war er sicherlich nicht der erste mittellose Petent, der die Weltordnung umkrempeln wollte, aber nicht wusste, wie er das nächste Mittagsmahl finanzieren sollte. Das zentrale Organ der Sozialdemokratischen Partei wurde damals in der Mariahilfer Straße geschrieben und von der „Druck- und Verlagsanstalt Vorwärts“ verlegt und gedruckt, in zwei Zinshäusern mit den Hausnummern 89 und 89a. Es sollte noch acht Jahre dauern, bis die Partei so mächtig war, dass sie sich ein eigenes Verlagshaus, den späteren Stammsitz an der Wienzeile, leisten konnte.

Trotzki stieß auf einen unwirschen Chefredakteur, Friedrich Austerlitz. Es war nämlich Sonntag, und der Wunsch nach einem Gespräch mit Parteiführer Victor Adler erschien vermessen: „Selbst wenn Sie die Nachricht bringen würden – verstehen Sie –, Ihr Zar sei ermordet und bei Ihnen dort habe die Revolution begonnen – verstehen Sie –, auch das würde Ihnen kein Recht geben, die