11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Fuego

- Kategorie: Poesie und Drama

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

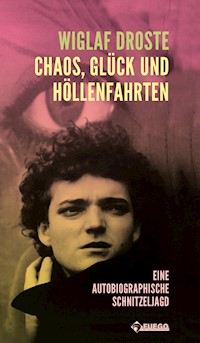

Wiglaf Droste hat Zeit seines Lebens immer wieder autobiographische Erzählungen verfasst, die verstreut veröffentlicht wurden, zusammen aber eine Schnitzeljagd durch sein wildes Leben ergeben. Wiglaf Droste nimmt einen mit auf eine Reise mit Max Goldt durch Finnland, er berichtet über seine ersten Leseauftritte in den östlichen Provinzen zusammen mit Michael Stein, über eine abenteuerliche Fahrt mit Joachim Król, Fritz Eckenga und anderen ins Old Trafford Stadion, um dem Fußballgott Jürgen Kohler zuzujubeln, über ein gekreuzigtes Kaninchen in Portugal, wo Droste mit seinem Freund Vincent Klink unterwegs war, über eine Recherche im Frankfurter Blaulichtmilieu mit Achim Greser, aber er beichtet auch einiges aus seinem strummseligen Leben als Jugendlicher und wie er in Erwartung eines psychedelischen Erlebnisses Curry rauchte. So wie auch Wiglaf Droste gerne befreundete Autoren einlud, um in seinen Büchern zu veröffentlichen, haben wir auch für seine Autobiographie einige seiner Weggefährten um einen Gastbeitrag gebeten. Mit Episoden aus dem Leben Wiglaf Drostes, erzählt von seinen Freunden Hans Zippert, Gerhard Henschel, Ralf Sotscheck, Christian Y. Schmidt, Rayk Wieland, Joe Bauer, Franz Dobler, Funny van Dannen, Jane Kramer, Fritz Eckenga, Arnulf Rating und Peter Köhler.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Ähnliche

Wiglaf Droste

Chaos, Glück und Höllenfahrten

Eine autobiographische Schnitzeljagd

Herausgegeben von Klaus Bittermann

Mit Beiträgen von

Christian Y. Schmidt, Hans Zippert, Funny van Dannen, Gerhard Henschel, Ralf Sotscheck, Rayk Wieland, Joe Bauer, Franz Dobler, Fritz Eckenga, Arnulf Rating, Peter Köhler, Jane Kramer

Mein Lieblingsjesus

ALS KINDWARICHSOMAGER, dass ich manchmal Biafra genannt wurde. Ich konnte auch gut Bodenturnen, aus der Brücke in den flüchtigen Handstand und solche Sachen, so dass ich bei manchen auch Gummimännchen hieß. Ein anderer Spaß war das Vorgelesenbekommen, Grimms Märchen, Wilhelm Busch, Kästners »Emil und die Detektive«, und manchmal auch etwas aus der Bibel: ein netter Mann, der von gar nicht netten Männern in einen Brunnen gestopft wurde, etwas nicht zum Gläubischwerden, sondern mehr als historisches Abenteuer. Geglaubt werden musste zu Hause nicht, der liebe Gott hatte bei uns nicht viel zu tun und konnte sich um andere kümmern, die ihn nötiger brauchten.

Im Kindergottesdienst lernte ich Jesus kennen, einen komischen Kerl auf einem Esel, der später ans Kreuz gehauen wurde. Das fand ich gemein. Jesus tat mir leid, war mir ansonsten aber egal. So richtig klasse war der nicht, es fehlte wohl der Glamour. Erbärmlich dünn und mergelig hing er am Kreuz herum. Ich dachte immer, der könnte doch wirklich endlich nach Hause gehen.

Später erwärmte ich mich für die Kitschästhetik von Puttenengeln und Marienbildern, aber Jesus hätte ich mir nie an die Wand gehängt. Der Typ verbreitet einfach etwas Ungutes, Penetrantes. In Mexiko liebäugelte ich mit dem Kauf eines Jesuskopfes, der mit einer Stacheldrahtkrone verziert war, in der rote Lichter blinkten. Die vollkommen geschmacksferne Anbetung Gottes und der Seinen in südlichen katholischen Ländern scheint mir noch heute die angemessenste Art und Weise religiöser Verehrung zu sein. Der Protestantismus schafft das nicht; hier ist Jesus das Gespenst der Bulimie, eine Ikone des Verzichts, des stilisierten Mangels. Das macht keine Freude.

Das kreuzigungsfähige Alter habe ich unangenagelt überstanden. Ich musste gut 40 werden, bis ich einen Jesus nach meinem Herzen fand. Ausgerechnet in Brandenburg geschah es, in Groß Ziethen, unweit Berlins. Groß Ziethen hat das bewährte Brandenburger Programm zu bieten: landschaftlich schön, menschenlandschaftlich eher nicht so. Sogar die jungen Landwirte, die auf ihren Treckern durchs Dorf pümpelten, trugen die landesübliche politische Kurzhaarfrisur. Dennoch stieg ich aus dem Auto, um eine Kirche zu besichtigen und dort eine Kerze anzuzünden; ich weiß nicht warum, aber es scheint mir eine geeignete Maßnahme zu sein, dafür Sorge zu tragen, dass die Liebe nicht erlischt. Ich betrat die Kirche von Groß Ziethen und sah IHN: Er sah aus wie ich. Er hatte unpolitisch kurze Haare, er hatte kräftige Oberschenkel und kräftige Waden, und er hatte einen Bauch. Ich stürmte auf ihn zu und fasste ihn an: rund und hart und fest im heiligen Fleische, yippieh! Jesus, Jesus, so geht es doch auch: unverhärmt, tipptopp im Futter und gut durch den Winter gekommen.

Zum Dank legte ich eine Lieblingskastanie auf den Altar, beugte das Knie und ging, auch ich eine Art Jesus: Für die Leserinnen und Leser dieses Textes habe ich eine schwere Last auf mich geladen – einen ganzen Tag in Brandenburg vollbracht.

Erinnerung an 1968

IM SPÄTSOMMER 1968 WARICH gerade sieben Jahre alt. Ich ging in die zweite Klasse der Bürgerschule I in Bad Oeynhausen und wollte meine Lehrerin heiraten, Fräulein Jording. Sie war genau mein Typ: intelligent und sexy. Fräulein Jording hatte aber schon einen Verlobten, von dem sie manchmal glücklich erzählte. Das tat sehr weh. Doch fand ich Trost in den Armen von Elke Göhmann, einer gleichaltrigen benachbarten Bäckerstochter. Elke Göhmann gefiel mir auch sehr, obwohl sie mir mit sieben eigentlich viel zu jung war. Häufig knutschten wir ausgiebig im Heu. Als es beim Küssen einmal zu einer Art kindlich-unschuldigem Geschlechterverkehr kam, wurden wir von unseren beiden zwei Jahre älteren Brüdern überrascht, die nichts Besseres zu tun wussten, als im jeweiligen Elternhaus detailliert zu petzen. So wurden Elke Göhmann und ich roh getrennt – und schon in jungen Jahren wurde ich so von den Wonnen genau der herrlichen weiblichen und überhaupt ganzheitlichen Sexualität hinfortgerissen, die doch das Hauptversprechen jener Jahre war: Unsere Nachbarin Frau Richartz, eine aufregende Blonde, hatte rot lackierte Fußnägel, die meine Phantasie noch jahrelang auf Trab hielten.

Auch mein erstes Großkulturerlebnis fällt in das Jahr 1968. Meine Mutter nahm meinen älteren Bruder und mich mit ins Lichtspielhaus. In Kino 2 lief Walt Disneys »Dschungelbuch«, in Kino 1 Sergio Corbuccis »Django – Der mit dem Sarg ist da«. »Django« war ein Italo-Western ab 18 und klar mein Film, »Dschungelbuch« war Zeichentrick und für Babys, pah! Ich machte ein bisschen Theater, meine Mutter sah sich das eine kurze Weile mit an und ließ keine Zweifel daran, was Sache war: »Dschungelbuch«, fertig. Vor Shir Khan dem Tiger und der Schlange Kaa hatte ich dann eine Heidenangst und war sehr froh, dass meine Mutter mit im Kino saß, zum Anklammern.

»Django« sah ich etwa 15 Jahre später, eine bescheuerte Maschinengewehrballerei mit Franco Nero, während Corbuccis zwei Jahre nach »Django« gedrehter 1968er Schneewestern »Il Grande Silenzio« (auf deutsch erstaunlicherweise: »Leichen pflastern seinen Weg«) mit dem eisgemeinen Klaus Kinski und dem stummschönen Jean-Louis Trintignant mich heftig mitnahm.

Was ist geblieben von den 68ern? Ein bisschen Restlibertinage und viel die Eigenschulter klopfende Legenderei. Fräulein Jording heiratete ihren Verlobten, meine Eltern zogen von Bad Oeynhausen nach Bielefeld-Altenhagen, ich musste mit. Meine schönlockige Mitschülerin Gisela, die für mich schwärmte wie ich für sie, deren Nachnamen ich aber nicht mehr weiß, gab aus Kummer über den Abschied ihrem neuen Goldhamster meinen Vornamen. Mein älterer Bruder, der eine Zeitlang noch Elke Göhmanns Bruder besuchte, teilte mir nach einem seiner Ausflüge nach Bad Oeynhausen hämisch mit, Giselas Hamster namens Wiglaf sei verreckt und begraben. Aber das war gewissermaßen schon Postachtundsechzig, auch wenn das 1970 keiner so gesagt hätte.

Politisch lässt sich die Geschichte der 68er in zwei Zeilen zusammenfassen:

Es war zuviel Mode dabei achtundsechzich –

und das rächt sich.

Nie wieder!

ICHERINNEREMICH, WIEICHALS KIND zum ersten Mal Scholle aß. Der platte Fisch lag goldbraun duftend auf dem Teller und schimmerte buttrig, meine Mutter mahnte, auf die Gräten aufzupassen, aber irgendwann erwischte ich doch eine, sie hakte sich in meinem Halse fest, und nur unter langwierigem Husten und Rückenklopfen konnte ich mich von ihr befreien. Am Ende der Mahlzeit gelobte ich mit feierlichem Ernst »Nie wieder Scholle!« Der Schwur war nicht von Dauer, und so muss ich auf köstliche Maischolle ebensowenig verzichten wie auf Scholle Finkenwerder Art, die auf meiner ersten längeren Reise durch die Nicht-mehr-DDR 1991 gleich mehrfach als »Scholle Finkenwärter Art« angeboten wurde, was zu ironischen Bemerkungen führte: »Typisch Osten! Sogar die Finken sperren sie ein!«

Als Jugendlicher in den 70er Jahren kam ich erstmals mit deutscher Geschichte und Politik in Berührung. Zwar hatte Nazideutschland 1945 kapituliert, aber die zwölf Jahre des »Tausendjährigen Reiches« hatten einen langen Nachhall. Die Verbrechen der Deutschen waren so ungeheuer widerlich, und ihre alten Repräsentanten saßen weiter obenauf. Der Nationalsozialist Kiesinger hatte Bundeskanzler werden können, der ranghohe SS-Offizier Schleyer war Arbeitgeberpräsident, und gemütlich aussehende Bäckersfrauen strichen mit dem Kugelschreiber die Gesichter von erschossenen RAF-Leuten auf Fahndungsplakaten durch.

Auf Demonstrationen gab es immer wieder Transparente und Sprechchöre: »Nie wieder Faschismus! Nie wieder Krieg!« Das war ja eine Selbstverständlichkeit und eine klare Sache, aber manche konnten gar nicht genug davon bekommen, immer wieder »Nie wieder Faschismus! Nie wieder Krieg!« zu skandieren. Auf »Nie wieder Faschismus!« folgte unweigerlich »Nie wieder Krieg!«, danach konnte man sozusagen die Uhr stellen. Es handelte sich um einen jener Automatismen, von denen heutige Fußballkommentatoren so gern sprechen. Der menschliche Kopf aber ist kein Fußballplatz, fürs Denken sind Automatismen tödlich.

Wenn Gebetsmühlen mahlen, hilft nur Humor. Legendär sind die Transparente von Fans des FC St. Pauli: »Nie wieder Krieg! Nie wieder Faschismus! Nie wieder 2. Liga!« So unverbissen, lustig und intelligent geht es doch auch, und wer da von »Relativierung« redet, hat ganz einfach den Witz nicht verstanden.

»Nie wieder Faschismus! Nie wieder Krieg!« Ja sicher, gebongt, und deshalb ist rituelle Selbstversicherung gar nicht nötig. Gerade wer in der Substanz einverstanden ist, fühlt sich von der ständigen Wiederholung des Immer-gleichen belästigt und kopfmäßig düpiert. An alle, die »Nie wieder!« schreien: / Nehmt dies: Nie wieder Litaneien!

Lob der Konferenzschaltung

ESWAREIN SAMSTAGNACHMITTAG Anfang der Siebzigerjahre. Das heftig Richtung Pubertät sich entwickelnde Leben war reine Not und Langeweile. Ein Nachbarsjunge auf einem Bonanza-Fahrrad fitschte durch den abgetötet daliegenden Bielefelder Vorort, zu dem das Schicksal mich verurteilt hatte. Ich fuhr in die entgegengesetzte Richtung: Bonanza-Rad war doof, und wer eins fuhr noch mehr, das stand fest.

Unfroh und döselig juckelte ich auf meinem Fünf-Gang-Rennrad herum, hin und her durch die nicht verrinnen wollende Zeit. In einer langen Parkbucht akkurat immer drei Meter hintereinander aufgereiht standen Mittelklassewagen. Männer in Freizeitkleidung, genauer: in blauer oder schwarzer Turnhose und weißem Unterhemd, waren mit – mhhm, leckerlecker – Johnson’s Autopudding zugange. Da wurde gewaschen, geledert, gewienert und poliert: Es wachste zusammen, was zusammengehört.

Aus jedem Autoradio dröhnte unisono WDR 2, Sport und Musik: »Wir geben jetzt herüber zu Jochen Hageleit. Hallo Jochen, in Bochum ist ein Tor gefallen …?« Damals, aus dem Dutzend Autoradios, hörte ich zum ersten Mal das magische Wort: Konferenzschaltung. Von da an wurden die Samstagnachmittage kürzer, und mittwochs gab es Diskothek im WDR mit Mal Sondock.

Konferenzschaltung – das war klassisches Dampfradio: lahm, verschnarcht, lehmzäh und bräsig – und verglichen mit dem heutigen Fußballkrawall geradezu zauberhaft charmant, leise und unaufdringlich. Die zwischendurch gespielte Musik war schauderhaft launiger Sportrock. Das hat sich bis heute erhalten, und doch: In Schreihalszeiten wie diesen ist die Fußball-Radio-Konferenzschaltung wieder ein Fluchtpunkt – nicht mehr vor dem längst als angenehm empfundenen samstagnachmittäglichen Ereignisvakuum, sondern vor den Dauerlautsprechern der TV-Fußballvermarktung.

Die Verrannung des Radiofußballs allerdings ist weit gehend vollzogen: »Abstiegskampf pur«, rabastert es regelmäßig aus dem Radio heraus. Es ist fürchterlich. Ein Substantiv nehmen und »pur« hintendranklemmen: »Genuss pur«, »Leben pur«, »Sinnlichkeit pur« – au-er! Und als wäre das Gepure für sich nicht schon zungenlähmend und würgenmachend genug, erinnert es auch an die Existenz der Schmierkäseband Pur, die den gut vorgeschredderten Köpfen ihrer Anhänger mit jedem Stück den letzten Rest gibt. Pur-Chefdenker Hartmut Engler hörte ich einmal in einer Talkshow zu Judy Winter wörtlich sagen, wenn sie mit ihrem Brecht-Programm auch einmal zu ihm nach Bissingen-Bietigheim »getingelt« käme, würde er sich das wohl ansehen. So sprach der gönnerhafte Schleimlappen, breitbeinig in Lederhosen sitzend. Kann man so was nicht verrenten?

Eine andere Quelle der Qualen aber wurde stillgelegt: das F.A.Z. Business Radio, in dem die stümperhaftesten Versprecher des Landes walteten und den Samstagnachmittagsfußball zerstammelten. Die Fürsten der Phrase sind raus aus dem Äther, und das Wort Konferenzschaltung hat wieder seinen tröstlichen Klang.

So fiel ich unter die Frauen

ADOLESZENZINDENSPÄTEN SIEBZIGER- und frühen Achtzigerjahren war heftig: Es gab so viel zu entdecken, aber fast alles war verboten. Seltsame Bücher bekam ich geschenkt, von strengen Frauen: Aus dem Groschenroman »Der Tod des Märchenprinzen« erfuhr ich, dass es ein Kapitalverbrechen ist, in eine Frau nicht verliebt zu sein, wenn sie das aber doch so gern hätte. Märta Tikkanens »Wie vergewaltige ich einen Mann« war Pflicht, und als besonders qualvoll erwies sich die Lektüre des Lebenskrisesozialwurschtelwerkes »Lé und die Knotenmänner«, einer Anklageschrift in staatsanwaltlichem Tonfall: Eine Frau namens Lé, selbstredend grundgut, scheitert an den Knotenmännern, die so heißen, weil sie eben verknotet sind, seelisch gesehen, weshalb die arme Frau ihrem Leben ein Ende macht. Die allein wichtige Schuldfrage ist von vornherein geklärt: Schuld ist der Mann, an allem, sowieso.

Ich lief mit Schuldschuhgröße tausend durch die Welt. Weiblichkeit, das wurde mir – allerdings nur theoretisch – beigebogen, war etwas Schönes und Zartes, auch Wildes. Großartig, vielschichtig und voller Tiefe war die herrliche weibliche Sexualität, die allerdings aus dem Munde mancher Protagonistin mehr nach Sexualitääterää! klang. Ebenso felsenfest stand das abgrundtief Miese des männlichen Sexuals: Verkümmert und gewalttätig war das Zeug, eine Strafe für jede Frau. Erektion war die heimtückische Vorbereitung von Penetration – und Penetration war Gewalt, von Haus aus. Jeder Mann war ein potentieller Vergewaltiger, dem ein kläffendes »Wir kriegen euch alle!« als Schrift an die Wand gemalt war, ge-i-tüpfelt von der interessanten Forderung: »Sexisten raus!«

All dies gefiel mir nicht. An die Wunder der Weiblichkeit glaubte ich gern; dass aber die Sensationen des Lebens geschlechtsspezifisch so einseitig verteilt sein sollten, wollte mir nicht in den Kopf. Ich ging auf Distanz. Frauen hinterherzulaufen war unwürdig – ich hatte genug Männer scheitern sehen bei ihren rührenden wie peinlichen Versuchen, Frauen gefallen zu wollen. Nicht einmal das Menschenrecht auf zügiges Einschlafen nach dem Geschlechterverkehr hatten sie sich erkämpfen können – sie waren unbegehrte, geduldete Knechte, deren Frauen noch schlecht über sie sprachen und von hartem, schnellem, schmutzigem Sex schwärmten, den sie allerdings nicht mit ihren Domestiken haben wollten, o nein. Falls aber die Domestiken einmal aufbegehren sollten, wurden sie mit dem anklagenden Timbre der Getretenen und Geschlagenen daran erinnert, dass sie Täter seien, Täter, jawohl – wobei die Tat nicht näher beschrieben werden musste, der vage Vorwurf allgemeiner Täterschaft war sich selbst vollkommen genug.

Von Frauen lernen heißt siegen lernen: Hast du Kummer? – Opfernummer! Ich begann, auf dem Ticket des verfolgten Opfers zu reisen, das von der prickelnden Schönheit des Sexuellen ganz vorsichtig, sensibel und sansohaft sensitiv überzeugt werden muss. Und siehe: Seitdem ich das tue, sind die Frauen so derartig freundlich zu mir, dass es mir manchmal schon unheimlich wird.

Die Welt als Beute oder Feind

SCHARFKONTURIERTSTANDERDA, klein, hart und smart: James Cagney, die Knarre in der Schusshand, in der anderen ein Hühnerbeinchen. Biss ab und schoss, duff-duff-duff! in den bemannten Kofferraum eines Wagens hinein. Damit hatte es sich: Das Problem war beseitigt, der Verräter hinüber und nur ein weiterer erledigter Fall. Cagney nagte noch mal am Hühnerknochen, dann fuhr er davon, neuen Schandtaten entgegen – genau wie es zu sein hat in der Gangsterwelt, die nur Beute kennt oder Feinde.

Killen und knabbern in einem Atemzug – ist das nicht unglaublich roh und brutal? Gewalttätig und dazu auch noch zynisch? Also quasi doppelt unmoralisch und geradezu obszön? – Ich fand es cool. Ich war ein Junge.

Der ohne Wissen der Eltern bei Omma gekuckte Film mit Cagney war schwarzweiß und sehr aufregend, er hatte Flair, ihn umwehte der Reiz des Verbotenen und Verruchten. Diese klassischen Gangstertypen waren hart und klar, wer sich ihnen in den Weg stellte, hatte das selbstverständlich zu bereuen. Sie waren rauh, aber das war die Welt auch – und dann war da dieser lässige Biss ins Hühnerbeinchen, der sagte: eat or be eaten, friss oder werde gefressen.

In Cagneys unschlagbar unverschämter Geste schwang die Lust an der eigenen Gefährlichkeit mit. Sich den Weg freischießen und dabei das gute Leben nicht aus den Augen verlieren, das war es doch. Zum Krimi hatte Omma mit mir von der Bude zwei halbe Hähnchen und zweimal Pommes Frites mit Mayonnaise geholt, für mich damals ein grandioser Luxus – ich habe den Geruch noch in der Nase, wie die Grillhühnchen und die Pommes frites durch das warme rosa Packpapier dufteten. Auch wenn Omma, die keine Ma Dalton war, selbstverständlich bezahlte: Der schönste Zug im Leben ist der Beutezug.

Ich weiß nicht, ob alle Kinder Filmgangster lieben – viele tun es, und sie haben Grund dazu. Gangster haben viel Kindliches an sich, und sie erfüllen viele Kinderwünsche: Sie tun dauernd, was man nicht darf, und sie kommen damit durch. Sie sprengen die Konvention, verstoßen gegen die Regeln, sie sind maßlos, sie wollen alles, möglichst auf einmal. Sie sagen: Her mit den großen Scheinen, her mit den guten Sachen, her damit zu mir, und wenn einer etwas dagegen hat, kriegt er – dunk! – eins auf die Omme, und Schluss ist mit der säuerlichen pädagogischen Beschwerde, dass es so aber nicht geht.

Ihre Widersacher, die Polypen, die Polizysten, die Schupos, die Wachtmeister, die Mehlmützen und Bullen tragen schlechtsitzende Uniformen oder schäbige Anzüge, haben Gramfalten um den riechenden Mund, Haarausfall und eine meckernde Frau zu Hause – und dürfen statt ins Hühnerbeinchen ins Gras beißen. Beziehungsweise allenfalls in ein unansehnliches Würstchen, also quasi in sich selbst. Da fällt die Wahl zwischen Gendarm und Räuber leicht.

Wie Kinder verkleiden sich Gangster gern – am liebsten als Gangster. Spätestens seit Francis Ford Coppolas Verfilmung von Mario Puzos »The Godfather« wollen alle echten Gangster aussehen wie die Jungs im Film. Und tun es: Protzteuer gekleidet laufen sie durch die Welt, immer mindestens eine Nummer zu großspurig, um wirklich gut angezogen zu sein. Herausgeputzt wie die Christbäume, versenken sie scharf gefaltete Geldscheine in die Brusttaschen von Kellnerjacketts, ihre Finger tätscheln gönnerhaft die Wangen Untergebener. Mit ihren übertriebenen, öldick aufgetragenen Gesten der Freundschafts-, Ehr- und Respektsbezeugung sehen sie aus wie Gangster spielende Kinder auf einer Kostümfeier. Das komische Bild aber täuscht: Die Löcher, die Gangster in andere machen, sind echt und weder komisch gemeint noch komisch.

Es ist jammerschade: Vom richtigen Gangster schimmert, leiderleider, keinerlei romantische Utopie ab. Er ist ein Stinkemann, ein Fiesling, eine richtige Arschgeige, ein Totmacher und Folterer, ein Soldat also – bei dem sich alles um die gehirnfreien Fragen dreht, wo und wie der maximale Profit zu holen und wer der Chef ist und wer handkehrum zu kuschen hat. Das stilisierte Ethos des Gangsters, wie man es aus den Filmen Jean-Pierre Melvilles kennt: Vergiss es. Unsere Koks-, Heroin-, Waffen- und Menschenhändler sind Unternehmer und haben so viel Ethos wie die mit ihnen zusammenarbeitenden Minister, Regierungschefs, Arbeitgeber- und Polizeipräsidenten. Da ist die Spezies unter sich.

Die vollendet humorfreie Innenwelt des Umbringens ist in Martin Scorseses »GoodFellas« zu besichtigen: Wer sich gegen die selbstherrliche Aufgeblasenheit eines Gangsters mit auch nur mildem Spott zur Wehr setzt, kann sich gehackt legen. Der wird mit großkalibrigem Blei gefüllt, und der Mörder sieht nur enerviert nach, ob sein aufgedonnerter Paartausenddollaranzug eventuell einen Blutspritzer abgekriegt hat. Das fände er ekelhaft, da könnte er richtig sauer werden.

Scorseses Film, nach einer wahren Geschichte erzählt, zeigt allerdings auch die herzwärmende, attraktive Seite des Gangstertums. Selbst im Knast müssen die taffen Jungs nicht auf das leckere Leben verzichten: Säckeweise wird ihnen das beste Futter in ihre zur Privatpension umgerüstete Zelle gekarrt. Es gibt riesige Krustentiere in Eiskisten, frische Pasta, guten Wein und gediegene Spirituosen. Ein dem Schiffsschaukelbremser und Fußballmanager Rudi Assauer im Habitus nicht unähnlicher Gangster in dreiviertellangem Bademantel, Socken und Plastikschlappen brät, eine gewaltige Zigarre in der Klappe, teppichvorlegergroße Steaks und nuschelt einen seiner Kumpane an: »Wie möchtest du dein Steak?« – »Medium!«, schallt es zurück. – »Aaah, medium«, mümmelt der an der Zigarre nuckelnde und das Fleisch wendende Mann. »Ein Aristokrat.«

Diese bollohaften Wiseguys, durch die Bank betrügerische Rattenpackler, diskutieren mit aufrichtigem Interesse im bequemen und unwürdig aussehenden Freizeitdress die Fleischklopse in der Tomatensoße. »Nimm nicht zuviel Zwiebeln!«, mahnt ernsten Gesichts der gut sattgefressene Boss, der mit einer Rasierklinge Knoblauch in so hauchdünne Scheiben schneidet, dass sie im heißen Öl zerschmelzen. »Drei kleine Zwiebeln!«, verteidigt sich der Angeklagte, bekommt aber noch einmal zu hören: »Nicht zuviel Zwiebeln!«

O ja, o ja, o jammi, schön ist so ein Leben! jauchzt der Betrachter, dem der Magen zu knurren anfängt: So ist es richtig, das bringt es, das will ich auch: Gang-Food statt Gen-Food!

Das macht viel mehr Freude als Oblatennuckeln, Maggi-Terrinen oder Hagebuttentee und Margarinegraubrot mit eingeschweißtem Plastikkäse auf Klassenfahrt in die Jugendherberge, bei Presbytern, die ein schlechtes Leben als Indiz für Redlichkeit verkaufen, was immer sie sich von dieser Lüge auch versprechen. Nein, nein, nein! Solchen Trauerpampf wollen wir nie mehr verzehren – wir wollen tafeln!

»Reseda, bring Wein und Wurst, aber nicht von dem Zeug für Gäste!«, ruft ein exilkorsischerWirt in »Asterix auf Korsika« – auch er ein Mann mit Verbindungen zur Unterwelt. Genau: Nicht von dem Zeug für Gäste wollen wir futtern, sondern richtig. Da haben die Gangster völlig recht: Ein Leben ohne Privilegien ist kein Leben.

Jede Soß ein Franzos

WEREINE LEKTION in nationalem Wahn braucht, wird auch in Frankreich gut bedient. Andere Sprachen als das eigene »heure«- und »beurre«-Gebröre grundsätzlich ablehnen, mit Uniform und Fahne den Lärry machen und sich deshalb chauvinistisch für den Vertreter der größten Kulturnation auf Erden halten, das kann er gut, der Franzose.

Mein erster Franzose war gar keiner. Er hieß Peter Kraiczek und war Französischlehrer. Von Klasse sieben bis Klasse elf musste ich bei ihm Französisch lernen, in Heepen, auf dem Gymnasium. Heepen ist ein Vorort von Bielefeld und grenzt an andere Bielefelder Vororte wie Altenhagen oder Oldentrup. Die Schule war keine Erziehung vor Verdun, nur eine Erziehung vor Oldentrup. Uns war das hart genug.

Kraiczek hatte ein Verhältnis mit einer schnatzigen Abiturientin gehabt und war für zwei Jahre an eine andere Schule versetzt worden, bevor er nach Heepen zurückkehrte. Er war Mitglied der CDU, und außer Französisch unterrichtete er Sport, bevorzugt Tennis. Gern trug er das Hemd aufgeknöpft und die Ärmel aufgerollt, damit sein Bizeps gut zu sehen war. Was er verströmte, mag er für sportiven Charme und für Nonchalance gehalten haben; für uns war es die reine Anzüglichkeit.

Besonders unangenehm wurde es, wenn er auf locker und unkonventionell machte. Dann brachte er einen Plattenspieler mit ins Klassenzimmer und spielte französische Chansons ab, »L’amour, l’amour, la maladie d’amour« oder »La ballade des gens heureux«. So legte Kraiczek den Grundstein für eine tiefe Abneigung gegen alles, was mit Tennis, CDU und französischen Chansons zu tun hat. Heute bin ich ihm dafür dankbar. Damals war ich noch nicht so weit.

Kraiczek, das erfuhren wir bald und oft, hatte in Dijon studiert; vielleicht kam daher seine senfige Ausstrahlung? Lustig wurde sein Unterricht, wenn er Heike Hampeter die Gesetze der französischen Aussprache nahebringen wollte. Diese Mitschülerin war durch und durch ostwestfälisch; Nasale gaben ihr nichts. Der Übungssatz »Le verre est plein de vin fin« endete bei ihr provençalisch-chinesisch: »pleng de weng feng«. Kraiczek rang die Hände gen Himmel, tröstete sich mit einem sumpfigen Blick auf Heike Hampeters gut entwickelte Brust und versuchte es mit etwas vermeintlich Leichterem, dem »puis«. Heike Hampeter schenkte ihm nichts: »Pui«, sagte sie. »Pui.« Kraiczek wedelte verneinend mit den Händen. »Non non non non non«, widersprach er, drückte links- wie rechtshändig die Kuppen von Zeigefinger und Daumen zusammen, holte mit den Unterarmen Schwung bis auf Kinnhöhe und quetschte das Wort durch die Lippen: »Pwwwhii! Pwwhiii!« Heike Hampeter ließ sich davon nicht beeindrucken. »Pui«, mumpfte es aus ihr heraus. Und abermals, für alle Zeit: »Pui«.

Peter Kraiczeks tausendfach auf uns ausgegossene Behauptung, Französisch sei »die schönste Sprache der Welt«, fand in Heike Hampeter eine angemessene Grabstätte.

Späte Rache oder:

The Köln Concert

EINMAL, EINEINZIGES MALNUR in diesem Leben, schrieb ich einen Text aus persönlich motivierter Rachsucht, und Grund zur Rache hatte ich, Grund zur Rache an Keith Jarrett. Nicht an Jarrett als Person allerdings, sondern an einem seiner Werke: an der 1976 erschienenen Doppel‑LP »The Köln Concert«. Dieser in schwarz-grau‑weiß gehaltene Tonträger, auf dem Cover einen schwer auf innerlich gestrickten Mann zeigend, hatte schlimme Auswirkungen.

Fünfzehn war ich, als »The Köln Concert« erschien, und verfügte und gebot über einen sog. Freundeskreis; ein Wort, das beinahe wie Bibelkreis klingt, und in genau einen solchen verwandelte sich dieser Freundeskreis eben auch schlagartig, nachdem jenes Werk ihn erreichte, infizierte und durchdrang.

Zuvor war man, fünfzehnjährig, wie man vor sich hin dölmerte, ein den Dingen des Lebens durchaus zugetaner junger Mensch, ja Jugendlicher gewesen. Auf Flokatis hatte man, so war es 1976 Pflicht, herumgelegen; unter jenen hirtenhundartigen Teppichen, von Müttern als »Staubfänger!« gefürchtet und verständnislos gehasst, befanden sich gern einige möglichst silberfischverseuchte blauweiße Matratzen vom Sperrmüll. Räucherkerzen glommen und müffelten vor sich hin, Sandelholz, Patschuli, und was sonst noch streng roch. Unbedingt erforderlich war auch ein braunes, getöpfertes Teeservice mit natürlich henkellosen Tässchen und einem Stövchen, auf dem eine Kanne mit aromatisiertem Tee, oft leider sogar in der Geschmacksrichtung bzw. wohl eher Geschmacksverirrung Vanille, zu stehen hatte, um die herumgruppiert man auf eben jenem Flokati möglichst cool, freakig und lässig herumlag; die als etwas spießiger empfundene Variante zum weißen Webfellteppich war die – von Mutter oder Omma – gehäkelte Patchworkdecke, die dann als, auch ein schönes Wort, sog. Tagesdecke auf dem Bett des Jugendzimmers ausgebreitet lag.

In diesen in stundenlanger Kleinarbeit auf locker und unaufgeräumt getrimmten Kemenaten also lungerte man herum; einmal hatte man sich sogar für zwanzig Mark vom Bahnhof auch etwas ganz besonders Schönes mitgebracht: ein kleines Päckchen oder Tütchen, und als man es zu Hause öffnete, durfte man feststellen, dass zwei Gramm Currypulver recht teuer sein können. Selbstverständlich sah, wusste und roch man, was man sich da hatte andrehen lassen als grüner Junge; nichtsdestotrotz krümelte man sich tapfer das Currypulver in die Zigarette. Bedeutungsvoll zündete man sie an und inhalierte tief; nach sekundenlanger schwerer Stille ächzte man »O Alter ... günstig«, und gab den angeblichen Joint dann weiter an die anderen, die jetzt ihrerseits in Zugzwang kamen; zwar wussten auch sie ganz genau, was die Zigarette enthielt bzw. eben nicht enthielt, mochten sich aber keine Blöße geben – nein, wenn der stoned war, dann waren sie es schon lange, und so lagen am Ende eben alle auf dem Kreuz als eine Art Leistungskurs Buddhismus, die Augen geschlossen und vor lauter Autosuggestion schon selbst glaubend, dass sie den Adler kreisen sähen.

Aber auch andere Dinge tat man; z.B. hatte ich mit fünfzehn ein Mofa der Marke Rixe, Modell »High Sport«, das ich natürlich spitzgemacht hatte, wie das hieß: anderes Ritzel drauf, kleinere Vergaserdüse und einen Klasse- 5‑Krümmer drunter; einmal wurde ich mit 57 km/h bergauf von den Wachtmeistern gestoppt, konnte aber glaubhaft versichern, ich wüsste auch nicht, wie das käme ... tut mir leid ... ich habe das so gekauft ... äähh ... ab Werk.

Mit diesem Mofa aus der Fahrrad‑ und Mofafabrik Rixe in Bielefeld‑Brake knatterte ich fröhlich durch die Gegend; ich wohnte damals in Bielefeld‑Altenhagen und besuchte den bereits o.g. Freundeskreis, der in eben Brake, Heepen, Oldentrup, Hillegossen, Stieghorst, Kusenbaum, Jöllenbeck, Vilsendorf, Knetterheide oder Milse beheimatet war – allesamt Ortschaften, die so sind, wie sie heißen. Kaum aber hatte ich mein jeweiliges Ziel erreicht und das Jugendzimmer betreten, bot sich 1976 das immergleiche Bild des Grauens: Ein junger Mann oder eine junge Frau lagen, mit dem Gesicht nach unten, auf Flokati oder Patchworkdecke, und dazu lief Keith Jarrett, »The Köln Concert«, fast immer die dritte Seite, auf der Jarrett heftiges Füßetrampeln und noch heftigeres Atmen in die Klaviermusik einführte. Dagegen war ja auch gar nichts zu sagen, aber Jarretts elegisches, kunstgewerblerisches Spiel hatte eben auf die jungen Menschen die furchtbarsten Auswirkungen: Schlug man, während diese Platte lief – und sie lief quasi immer – egal was vor, so erhielt man chronisch die Antwort: »Ach nee ... mir geht’s heut’ nicht so gut«, tönte es aus der wie waidwund oder todesmatt herumliegenden Gestalt, »ich weiß auch gar nicht, wer ich bin.« So sprachen Fünfzehnjährige, und schon damals schwante mir, während ich eher fassungslos in einem Türrahmen stand und meinen Sturzhelm in der Hand drehte, dass es keine gute Idee ist, wenn Deutsche nach ihrer Identität suchen: Entweder langweilen sie sich selbst und andere damit zu Tode, oder aber die Sache endet in Stalingrad.

Erst Jahre später, man hat ja als Schriftsteller in Deutschland verletzlich, wenn nicht verwundbar zu sein, konnte ich die mir 1976 zugefügten Verletzungen und Verwundungen bewältigen; 1985 war es, ich wohnte mittlerweile längst in Berlin (denn das war dann Anfang der 80er quasi Pflicht), schleppte mein damaliger Obermieter einen CD‑Spieler und mehrere CDs an; im Sortiment hatte der geschmacksfreie Emigrant aus dem Rumänischen nicht nur alles von Pink Floyd und Genesis, sondern auch – genau: »The Köln Concert« von Keith Jarrett. So erfolgreich verdrängt hatte ich jenes Werk und seine fatalen, ja beinahe letalen Folgen, dass ich dem Angebot, da »mal reinzuhören«, bereitwillig zustimmte; kaum aber war die CD bei der ehemaligen Plattenseite drei angelangt, griff ich, ohne zu wissen, was und warum ich es tat, nicht etwa zu einem Joint, sondern zur Whiskykaraffe. Wiederholungen des Tests zeitigten stets dasselbe Ergebnis: Keith Jarrett, »The Köln Concert«, Seite drei: hastiger, ja panischer Griff des Probanden zur Karaffe.

Tief, ja metertief musste ich graben und buddeln, bis meine inneren Verkrustungen aufbrachen und ich sie aufarbeiten, ja aufessen bzw. sogar aufwischen konnte: In nur acht Zeilen fasste ich die immerhin knapp 80 Minuten dauernde Doppel‑LP zusammen – ein Verfahren, das auch beleuchtet, was ich seitdem unter dem Begriff »Gerechtigkeit« verstehe:

Schwarze Tasten, weiße Tasten

Töne, die das Herz belasten

Hände, die nicht ruh’n noch rasten

Hasten über Tasten, Tasten

Junge Menschen wurden Greise

Wenn Keith Jarrett klimperte

Auf dem Flokati litt ganz leise

Wer vorher fröhlich pimperte.

Ich gedachte nicht Siegfried Bubacks

Eine Selbstbezichtigung

GUTERINNEREICHMICH an den Todestag des Generalbundesanwalts Siegfried Buback. Es war in den Osterferien 1977. Meine Eltern hatten es für eine Idee gehalten, mich ein Praktikum bei der Sparkasse absolvieren zu lassen. Ich war fünfzehn und schon kriminell: Das Mofa, mit dem ich jeden Morgen zur Filiale fuhr, hatte ich frisiert; statt der erlaubten 25 km/h schaffte das Fahrzeug gut das Doppelte. So beginnen Verbrecherkarrieren.

In der Sparkasse war es vor allem langweilig. Ich sortierte Formulare und frankierte Briefe. Betreut wurde ich von einer älteren Dame, die Zeugin Jehovas war und tatsächlich Frau Göttlicher hieß. Von sporadischen Bekehrungsversuchen abgesehen, war sie sehr nett; das Jehovasche Besserungsbuch, das sie mir schenkte, hieß »Mache deine Jugend zu einem Erfolg« und warnte eindringlich vor Mädchen, Drogen und den Gefahren der Selbstbefleckung. Es war ein solcher Kokolores, dass ich beim Lesen richtig Spaß hatte und erst recht Lust auf alles Verbotene bekam.

Die Sparkassenfiliale hatte eine eigene Kantine. Eines Mittags kam der Filialleiter hereingestürzt und fiel uns vor Aufregung fast ins Essen. »Generalbundesanwalt Siegfried Buback ist von der RAF ermordet worden!« schrie der Mann atemlos. »Ich bitte Sie, jetzt aufzustehen und eine Gedenkminute einzulegen.« Wie Angestellte so sind, standen gleich alle auf. Frau Göttlicher blieb sitzen. »Diese weltlichen Dinge gehen mich nichts an«, sagte die Zeugin Jehovas. Ich blieb ebenfalls hocken und sagte nichts. Alle starrten uns an. Nachdem sie ihr verdruckstes Mundzuklappen beendet hatten, ließen sie ihren Hinrichtungsphantasien freien Lauf. »Kopf-ab!«-Gemurmel quoll ihnen aus den Köpfen. Ein halbes Jahr später, nach der Ermordung des früheren ranghohen NS-Wirtschaftsfunktionärs und SS-Hauptsturmführers Hanns Martin Schleyer, war die deutsche Volks- und Notgemeinschaft dann endgültig hysterisiert. Die gesamte Presse warf alle Reste von Unabhängigkeit von sich, machte begeistert Polizeiarbeit und übte sich in Meutenjournalismus. Diese kollektive Finsternis im Jahr 1977 war der initiale Grund für die Erfindung der taz.

Warum hätte ich zum Gedenken an Siegfried Buback aufstehen sollen? Damals, mit fünfzehn, sechzehn, erschienen mir die RAF-Leute als Robin Hoods: Sie schienen all den miesen restnazistischen Deutschen die Angst einzujagen, die ich ihnen nicht einjagen konnte. Den Landsleuten war alles zuzutrauen: Regelmäßig konnte man sie dabei beobachten, wie sie auf den überall aushängenden Steckbriefen die Erschießung einer Terroristin oder eines Terroristen mit Kugelschreiber oder Filzstift noch einmal ganz persönlich nachvollzogen und ein Gesicht auskreuzten. In ihren Mordgelüsten wussten sie sich kollektiv und staatlich gedeckt. Dieses Potential schien mir weit bedrohlicher als eine Handvoll Desperados, ein paar Verzweifelte, die dem Staat den Vorwand zu seiner Bis-an-die-Zähne-Bewaffnung lieferten.

Einige Jahre später begann ich, das etwas anders zu sehen. Die Mitglieder der Roten Armee Fraktion verstanden ihre Aktionen als militärische Handlungen. Sie waren Soldaten, und wie Soldaten Mörder sind, waren auch die schießenden RAF-Soldatinnen und -Soldaten Mörder. Zwar wurde der RAF penetrant maximale Feigheit, Niedertracht, Heimtücke und Entmenschtheit unterstellt, während stinknormale deutsche Soldaten als tapfere Landes- und Freiheitsverteidiger, als bewaffnete Ethiker der Pflicht aufschimmerten, als mutige Mörder quasi, doch die Morde der RAF waren nichts als Morde von Soldaten ohne Uniform – nicht mehr, aber eben auch nicht weniger. Auch wenn sie zahlenmäßig so unterlegen waren, dass jedes juvenile Indianerherz für sie schlagen musste: Nur weil ihre Gegner so abstoßend waren, waren die RAFler eben doch nicht die Guten. Bei genauerer Betrachtung verlor die RAF den Glanz, den meine jugendliche Verklärung ihr beschert hatte. Retrospektiv sehe ich eine elitäre Sekte, einen staatsanwaltlich selbstgerechten deutschen Verein zur Exekution linker Kammerjägerbedürfnisse, die so ungustiös sind wie andere Kammerjägerbedürfnisse auch. Wer andere sterben sehen muss, um selber leben zu können, ist eine ganz arme Sau.

Sich für etwas zu schämen, das man gedacht oder getan hat, oder dafür um Entschuldigung zu bitten, ist eine sehr persönliche und private Angelegenheit. Wenn Sabine Christiansen, die Bild-Zeitung und andere Volkssturm-Medien öffentliches Schämen einfordern, entsteht jene schamlose Soße, deren Herstellung das Geschäft eben dieser Medien ist. Michael Buback suchte sich mit Christiansen das banalstmögliche Medium dazu aus, von Jürgen Trittin eine Entschuldigung zu verlangen, eine Distanzierung vom legendären »Mescalero«-Nachruf auf Siegfried Buback. Diesen Text hat Trittin weder verfasst noch publiziert, und er hält ihn – zu Recht – für einen wenn auch grob geschriebenen Aufruf zur Abkehr von der Gewalt gegen Repräsentanten des Staates, so widerwärtig sie auch sein mögen. Das hat Trittin Michael Buback mitgeteilt, als dieser ihn bei einer zufälligen Begegnung im Zug zu einer Distanzierung aufforderte. Buback posaunte diese Begegnung noch am selben Abend bei Christiansen aus und führte sich auf wie eine durchgeknallte Marzipankartoffel. Liberale Publizisten wie Heribert Prantl sekundieren solcher emotionalen Einpeitscherei, indem sie vorauseilend die Phrasen von der Menschenverachtung und dem Zynismus jedweder Gewalt litanieren in der Klassenstrebersorge, des Sympathisantentums bezichtigt zu werden. Als wäre nicht durch die Wahl des Mediums geächtet, wer sich kreischend und armfuchtelnd in Gefühl-statt-Verstand-Shows und -Zeitungen produziert – und als wäre es nicht gleichgültig, was die Berufsdenunzianten von Bild & Co. einem anhängen. Wer – wie Joseph Fischer, Gerhard Schröder und Rudolf Scharping – mit Hilfe dieser Medien Macht erwirbt und erhält und sogar Krieg führt, soll sich nicht über mangelnde Medienmoral beschweren, wenn er in dem Dreck umkommt, zu dem er griff, als ihm das nützlich schien.

Es wäre hilfreich gewesen, wenn Jürgen Trittin dem aufdringlichen Begehren Michael Bubacks nicht doch noch in einem zweiten Anlauf nachgekommen wäre, um seine ohnehin hoffnungslosen Popularitätswerte zu verbessern. Ihm nützt es nichts, und er versäumte eine gute Gelegenheit, die penetranten Entschuldigungsbefehle der Rechten deutlich zurückzuweisen. Das Rückgrat des deutschen Umweltministers reicht aber nur so weit, zugunsten einer Zeitungsillustrierten privat am Grill zu posieren und später im taz-Interview schneidig zu erklären: »Ich habe stets versucht, mein Privatleben aus der Öffentlichkeit herauszuhalten.« Netter Versuch.

Der Ton in der deutschen Vergangenheitsrechtfertigungsdebatte um grüne Minister hat eine Anmutung von 1977: Geschichtslose rechte Denunzianten nehmen jabbelnd jeden in die Zange, der sein Leben nicht wie sie verbrachte: zwanghaft nickend, die Hände an der Hosennaht, verkümmert jasagend, karrierefixiert und die Analfalten ihrer Lehrer, Professoren und Vorgesetzten entsprechend ausschleckend. Repräsentiert werden diese Leute unter anderem durch den glatten Turbokarrieristen Guido Westerwelle von der FDP und die CDU-Chefin und Pietätsaufpasserin Angela Merkel, die im Januar das Amt erhielt, das ihr zukommt: Merkel wurde die deutsche Grünkohl-Königin 2001.

Jürgen Trittin, um sein Amt bangend, kuschte. Er beging die Dummheit, bei Michael Buback öffentlich den katholischen Bückling zu machen. Diese Demutsadresse an Buback erleichtert Madame Merkelferkel und anderen rechten Propagandaschreihälsen ihr Oinken über die angeblichen Verbrechen der 68er.

Eine Nacht in Havanna

ICHWAREINGRÜNER JUNGEVON 24 und konnte mein Glück nicht fassen. Statt deutschem Tannenbaum-Terror ausgesetzt zu sein, durfte ich in der »Bodeguita del Medio« in Havanna stehen und Mojito trinken. Es war der 25. Dezember 1985. Am Abend zuvor war ich gelandet, und ich war benommen von dieser Stadt, in der die Mythen und das Leben gleichermaßen präsent sind. Euphorie durchströmte mich. In Deutschland hatten sie Heiligabend, ich war in Havanna. Wenn man zwischen seiner Verwandtschaft und seinem Privatleben einen dicken Trennungsstrich zieht, gibt man dem guten Leben eine echte Chance.

Der Mojito schmeckte aufregend. Eine junge Kubanerin sah zu mir herüber. Ihr Blick ließ mein Herz rasen. Ich war sicher, noch nie eine so schöne Frau gesehen zu haben. Sie musste ein Engel sein – ich war ein Leichtgewicht mit dusseligem Zeug im Kopf. Sie sah mich an, ich sah sie an, so ging es eine ganze Weile. Ihre Freundinnen kuckten auch und kicherten. Sie unternahm nichts, ich unternahm nichts, aber wir hörten nicht auf, uns schüchterne Blicke zuzuwerfen. Innerlich war ich rot wie ein Fliewatüüt.

Irgendwann verließ sie mit ihren Freundinnen den Laden. Sie blieb vor mir stehen, sagte etwas Freundliches über meine blauen Augen und strich mir sacht über die Wange. Beinahe wäre ich in Ohnmacht gefallen, hielt mich aber auf den Beinen. Selbst wenn ich der Sprache mächtig gewesen wäre, ich hätte nichts herausgebracht.

Ich stand da mit leerem Kopf, übervollem Herzen und zitternden Beinen. Ein junger Kubaner gesellte sich zu mir. Er sprach etwas Französisch, und ich war dankbar für die Ablenkung. Wir luden uns gegenseitig zum Trinken ein, er schwärmte für Castro und Che Guevara, und vor lauter Begeisterung, uns überhaupt verständigen zu können, radebrechten und gestikulierten wir wie wild. Als das Lokal schloss, wollte er noch zum Meer und leierte sogar eine Flasche Rum aus dem Barmann heraus.

Das Meer war kaum erreicht, als ich bereits seine Zunge im Hals hatte. Möglicherweise hatte er meine Schüchternheit dem Mädchen gegenüber falsch interpretiert, aber das war mir egal. Der Kerl sollte seine Zunge für sich behalten. Das tat er mit meiner Hilfe auch, presste statt dessen aber etwas hartnäckig Klopfendes an mich. Ich untersagte ihm auch das, und nach einigen weiteren Bemühungen, die ich entschieden abschlägig beschied, war er friedlich. Beim Versuch, mich betrunken zu machen, hatte er sich selbst genatzt. Nun wurde ihm schlecht, klatschend erbrach er sich und wurde taumelig. Ich war zwar genervt, nahm ihm seine Übergriffe aber nicht weiter übel, warf ihn mir über die Schulter und trug ihn zurück in die Stadt. Ab und zu lud ich ihn ab, um zu verschnaufen, er gab die weitere Richtung an, und endlich konnte ich ihn an eine Hauswand lehnen und mich verabschieden.

Heute ist in Havanna nichts mehr, wie es war. Aber Weihnachten 1985 habe ich dort die wichtigsten Dinge des Lebens kennengelernt: die große, romantische Liebe und die gutmütige, altruistische Freundschaft, die nichts nachträgt.

Eine kurze Geschichte über das Kiffen

1980 BRACHTENZWEI FREUNDE und ich ein paar Klumpen Haschisch aus Marokko nach Hause. Das geschah ohne Absicht: Kaum eine Stunde im Land, saßen wir, drei grüne Jungs zwischen 19 und 21, schon in einem marokkanischen Haus, in das uns vier freundliche Männer eingeladen und mitgenommen hatten. Sie kredenzten uns Pfefferminztee, hielten uns Purpfeifen und Joints hin, und wir ließen uns nicht lange bitten. Da ich nicht Bill Clinton bin, muss ich nicht 20 Jahre später behaupten, wir hätten zwar geraucht, aber nicht inhaliert. Wir sogen ein, als hinge unser Leben davon ab, und als wir so richtig pickepacke zugeraucht waren, sagten die freundlichen Marokkaner: »Okay. Let’s make business.«

Teil dieses für uns sehr überraschenden Geschäfts war ein kurzes, aber heftiges Theaterstück in rollendem, th-freiem Englisch. »How much do you want to buy? One kilo? Two?« fragte einer unserer Gastgeber. Wir kapierten nur langsam. Was war denn auf einmal los? Von Kaufen und Verkaufen war bei der freundlichen Einladung doch gar nicht die Rede gewesen. Jetzt fielen uns auch die Warnungen wieder ein – vor gut organisierten Banden, die junge Touristen zum Kiffen einluden und dann ausplünderten. Ein besonders beliebter Trick dieser Leute sei es, ihre Kunden zum Haschischkauf zu nötigen und sie anschließend zwecks Rückversicherung bei der Polizei anzuzeigen. Über marokkanische Gefängnisse hatten wir viele Geschichten gehört. Nett hatte keine davon geklungen.

»Sorry, we don’t want to buy any Haschisch«, gaben wir schüchtern zurück. Es sollte entschlossen klingen, nach Gegenwehr, war aber nur Spiegel unserer bedröhnten Mattigkeit. Einer unserer Gastgeber griff das Stichwort auf und kam richtig aus dem Sulky. »What do you tink? You come here, drink my pippermintea, make my house dirty!« krakeelte er. Dabei zeigte er theatralisch auf die von ihm selbst auf dem Steinboden ausgeklopfte Asche. »And now you want to buy noting?!« schrie er und rollte gefährlich mit den Augen. Wir boten an, das Gerauchte und Getrunkene selbstverständlich zu bezahlen. Das war falsch. »Den you pay tousand mark. Each«, lautete die prompte Antwort. Unsere Lullheit im Kopf verwandelte sich in Panik. Wir machten uns echte Sorgen. Einer der vier zog seinen Gürtel aus der Hose und ließ das Leder in seine Handfläche klatschen, der zweite zückte ein Messer mit sehr langer Klinge, der dritte brachte eine Pistole zum Vorschein, und der Sprecher sagte mit erprobt gewinnendem Lächeln: »We can kill you. No problem. No one will ask for you here in Maroc.«

Für unseren bekifften Grips klang das furchtbar plausibel. Eine Viertelstunde später standen wir auf der Straße, um ein paar hundert Mark ärmer und einen dicken Batzen Haschisch reicher. Wohin mit dem Zeug? Um es wegzurauchen, war es viel zu viel. Es über drei Grenzen zurück nach Deutschland mitzunehmen, kam nicht in Frage. Wegwerfen wollten wir es aber auch nicht. Einer von uns hatte die rettende Idee.

Das Haschisch wurde in Filmdosen gesteckt, und die wiederum in die Umschläge vom Fotolabor. Die Adresse wurde natürlich geändert, und ab ging die Post. Erst später erzählte der Freund, dass er die Sendungen an sich selbst adressiert hatte – wir sahen ihn schon im Knast, aber wenigstens nicht in einem marokkanischen.

Erstaunlicherweise klappte die Sache aber. Wieder zu Hause, waren wir die Könige. Kiffen war Breitensport und gute Ware rar. Die Leute rannten uns die Bude ein, wir gaben gern und reichlich und genossen die Aufmerksamkeit. Geld wollten wir keins, das war Ehrensache, und es gab kaum jemanden, dem wir einen großzügig gerollten Joint verweigerten.

Dann ritt uns ein Teufelchen. Zu einer Party eingeladen, drehten wir an die zwanzig prächtige Joints, die nur ein Manko hatten: Sie enthielten kein bisschen Haschisch. Auf der Party zogen wir wild an unseren Tabakrohren, die sofort Abnehmer fanden, und eine halbe Stunde später wälzten und überboten sich die Partygäste gegenseitig in gigantischer, angestrengter Bekifftheit. So gemein, die Sache aufzudecken, waren wir nicht, aber wir fühlten diebische Freude, als wir unseren Freunden und Bekannten dabei zusahen und -hörten, wie sie angeblich unglaubliche Dinge erlebten und fühlten und uns immer wieder sagten, das hier sei das Beste, das sie je geraucht hätten.

Nicht lange, und ich verlor das Interesse an Haschisch – seit jener Party hatte ich wohl ein bisschen den Glauben eingebüßt. Noch heute, wenn ich im Restaurant Leute sehe, die angestrengt und demonstrativ, mit vielen Aaah!s und Oooh!s und Uuuh!s, ihre angebliche Genussfähigkeit, also sich selbst ausstellen, weiß ich: Für die hätte es auch Doktor Placebo getan.

Der blitz-blanke Lappen

Als Glasbruchmann unterwegs

BEIM UMZUGFIELER mir nach 24 Jahren wieder in die Hände: der Dienstausweis der Gebäudereinigungsfirma Blitz-Blank in Bielefeld, der mich berechtigte, als Glasreiniger zu arbeiten. Am 28. 2.1982 hatte mein 16monatiger Zivildienst beim Arbeiter-Samariter-Bund geendet. Wie man putzt, hatte ich dort gelernt: Der mobile soziale Hilfsdienst, den der ASB anbot, stellte alten Leuten, die Hilfe im Haushalt brauchten, Zivildienstleistende als preisgünstige Reinigungskräfte zur Verfügung.