16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Goldmann Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Dr. Siri ermittelt

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

"Dr. Siris bisher bester Fall" The Globe and Mail

Der pensionierte Leichenbeschauer Dr. Siri Paiboun hat ein neues Hobby: seine schicke neue Kamera, mit der er eine laotische Adaption von

Krieg und Frieden drehen will – vorausgesetzt er findet den Einschaltknopf. Doch vor seinem Regiedebüt muss er Polizeiinspektor Phosy bei Ermittlungen helfen. Mitten in der Nacht ist das Skelett einer Frau aufgetaucht – sitzend unter dem Triumphbogen der Stadt. Und obwohl die Tote erst kürzlich verstorben ist, ist nur noch ihr Skelett vorhanden. Als Dr. Siri feststellt, dass die Knochen abgenagt wurden, stehen er und Phosy vor einem Rätsel: Haben sie es mit einem wilden Tier oder mit einem Kannibalen zu tun?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 371

Ähnliche

Buch

Der pensionierte Leichenbeschauer Dr. Siri Paiboun hat ein neues Hobby: seine schicke neue Kamera, mit der er eine laotische Adaption von Krieg und Frieden drehen will – vorausgesetzt er findet den Einschaltknopf. Doch vor seinem Regiedebüt muss er Polizeiinspektor Phosy bei Ermittlungen helfen. Mitten in der Nacht ist das Skelett einer Frau aufgetaucht – sitzend unter dem Triumphbogen der Stadt. Und obwohl die Tote erst kürzlich verstorben ist, ist nur noch ihr Skelett vorhanden. Als Dr. Siri feststellt, dass die Knochen abgenagt wurden, stehen er und Phosy vor einem Rätsel: Haben sie es mit einem wilden Tier oder mit einem Kannibalen zu tun?

Weitere Informationen zu Colin Cotterill und weiteren lieferbaren Titeln finden Sie am Ende des Buches.

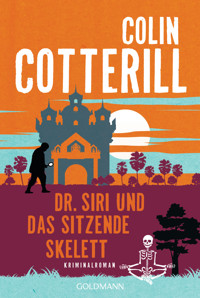

Colin Cotterill

Dr. Siri und das sitzende Skelett

Dr. Siri ermittelt – Band 13

Kriminalroman

Aus dem Englischen von Thomas Mohr

Die englische Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel »Don’t Eat Me« bei Soho Press, Inc., New York. Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Deutsche Erstveröffentlichung Mai 2023

Copyright © der Originalausgabe 2018 by Colin Cotterill

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2023

by Wilhelm Goldmann Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

Redaktion: Brigitte Helbling

Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München

Umschlagmotiv: FinePic®, München

LK · Herstellung: ast

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN: 978-3-641-28501-2V001

www.goldmann-verlag.de

Mit ungegessenem Dank an Brian W, Gordon C, Hanneke N für ihre selbstlosen Bemühungen zum Schutz der wenigen verbliebenen Wildtiere dieser Welt. Für David L, Lizzie S, Rachel, Bambina, Darouny, Dad, Kathy R, Ulli und Magnus, Kate und Bob, Leila S, Micky M, Shelly S, Susan P und meine Frau und beste Freundin Kyoko.Und, auf beharrliches Drängen der eigentlichen Denkfabrik in Colinland, ein längst überfälliges Dankeschön an Sticky, Gogo, Beer, Psy, Nut, Nah, Chip und Pink und all ihre vom Glück nicht ganz so verwöhnten Brüder und Schwestern auf den Straßen hier im Süden Thailands.

FORMULAR A223-79Q

AN: Richter Haeng Somboun

p. A. JustizministeriumDemokratische Volksrepublik Laos

VON: Dr. Siri Paiboun

BETR.: Amtlicher Leichenbeschauer

DATUM: 13.06.1976

LEBENSLAUF:

1904

Plus/minus ein Jahr – das nahm man seinerzeit nicht so genau. Geboren in der Provinz Khammouan, angeblich als Sohn Hmong-stämmiger Eltern. Ich selbst kann mich nicht daran erinnern.

1908

Ich werde zu einer bösen Tante abgeschoben, die mich …

1914

… der Obhut eines Tempels in Savannakhet und damit dem Wohlwollen des weisen Buddha überlässt.

1920

Abschluss der Tempelschule. Keine Glanzleistung.

1921

Die Buddha-Investition zahlt sich aus: Eine überaus großzügige französische Gönnerin schickt mich nach Paris, auf dass etwas aus mir werde. In Frankreich muss ich von neuem die Schulbank drücken, um zu beweisen, dass ich mir meine Zensuren nicht ergaunert habe.

1928

Besuch der Ancienne faculté de médecine

1931

In Paris eheliche ich Bouasawan und trete spaßeshalber in die Kommunistische Partei ein.

1934

Praktikum am Hôtel-Dieu-Krankenhaus. Ich beschließe, doch noch Arzt zu werden.

1939

Rückkehr nach Laos

1940

Spiel, Spaß und Spannung im Dschungel von Laos und Vietnam. Ich flicke kaputte Soldaten wieder zusammen und versuche, dem Bombenhagel zu entgehen.

1975

Ich komme in der Hoffnung auf einen friedlichen Lebensabend nach Vientiane.

1976

Ich werde von der Partei zwangsrekrutiert und zum amtlichen Leichenbeschauer ernannt. (Bei dem Gedanken an die mir zuteilgewordene große Ehre vergieße ich nicht selten heiße Tränen.)

HochachtungsvollDr. Siri Paiboun

INHALT

1. Neunzehn Augen

2. Die Schmuggler von Vientiane

3. Das Mädchen mit dem fleischlosen Skelett

4. Ausgangssperre

5. Kulturschock und Schwerenot

6. Der Teufel auf Rädern

7. Bis(s) auf die Knochen

8. Verschwundenes Doppel

9. Airport ’80

10. Kadavergehorsam

11. Die Rente ist sicher

12. Alles über Yves

13. Polare Gegensätze

14. Ein Tierquäler von Rang und Ansehen

15. Es ist ein Schnitter, heißt Rajid

16. Vom Schwein zum Menschen und zurück

17. Ich, der Richter

18. Fellstudien

19. Des Tigers letztes Brüllen

20. Ende mit Zweitfrau

21. Schwanengesang einer Ratte

22. Gut im Futter

23. Der Nudelaufstand

Nachwort

1 NEUNZEHN AUGEN

Alles begann und endete mit ihr. Sie lag in einer Kiste. Einem massiven Kokossarg mit schmalen Luftschlitzen. Sie hatte geschrien, immer wieder, ohne Erfolg. Sie hatte versucht, sich auf das alles einen Reim zu machen. Sie hatte die starren Augen gezählt. Neunzehn. Entweder eins zu viel oder eins zu wenig, aber wie man es auch drehte und wendete, es blieben neunzehn. Und obwohl kein Licht unter die Plane drang, leuchteten diese Augen sattgelb wie sterbende Sterne.

Als sie das letzte Mal zu sich kam, glaubte sie sich noch immer in einem Albtraum gefangen, und in gewissem Sinn war sie das auch. Sie hatte die Knie fest an die Brust gezogen, und obgleich am Fußende der Kiste allenfalls eine Schuhschachtel Platz gefunden hätte, waren die Monster – die kleinen Monster mit den neunzehn Augen – irgendwie geschrumpft und so dicht zusammengerückt, dass sie sie nicht berührten. Noch nicht. Sie spürte ihren heißen Atem an ihren nackten Zehen. Sie hörte das leise Röcheln in ihren Kehlen. Doch sie starrten sie bloß an, bewegungslos, und warteten darauf, dass sie von neuem das Bewusstsein verlor, was früher oder später unweigerlich geschehen würde. Sie würden so lange ausharren, bis ihr Kampfgeist endgültig erloschen war. Dann, und erst dann, würden sie sie bei lebendigem Leib verschlingen.

2 DIE SCHMUGGLER VON VIENTIANE

Das Leben in Vientiane raste dahin wie ein aufgebockter VW-Käfer. Die Straßen waren mit einer roten Staubschicht überkrustet, aus den holprigen Gehwegen spross halbherzig Unkraut, und die Leute wagten es kaum, zu lächeln oder die Stimme zu erheben, aus Angst, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Man wusste schließlich nie, wer einen belauschte. Jeder kannte mindestens eine Person, die ins Ausland geflohen oder anderweitig verschwunden war. Viele hatten Verwandte in den Flüchtlingslagern auf der thailändischen Seite der Grenze. Viele andere hatten Ambitionen oder Träume oder gar den Plan, es ihren Brüdern und Schwestern, ihren Vettern und Cousinen gleichzutun, aber schlicht und einfach nicht den Mumm dazu.

Es war das fünfte Jahr eines sozialistischen Experiments, das der Demokratischen Volksrepublik Laos in vielerlei Hinsicht gründlich misslungen war. Der kommunistische Dampfer war leckgeschlagen und sank rapide. Die Reisanbaukooperativen waren zusammengebrochen. Die Regierungsangestellten hatten schon seit Monaten keinen Lohn mehr erhalten. Und Thailand hatte wieder einmal seine Mekong-Grenze dichtgemacht, wegen schäbiger Streitigkeiten um Grenzverletzungen und angebliche aufrührerische Umtriebe, die gute alte historische Feindschaft nicht zu vergessen. Die Zahl der Flusswachen an beiden Ufern war verdoppelt worden, doch der Fluss war riesig, und nach wie vor trieben des Nachts Flöße voll thailändischer Schmuggelware mit der Strömung in nördlicher Richtung übers Wasser, sehr zum Verdruss der Laoten, die auf ihren Lkw-Schläuchen gen Süden schipperten.

Und so war das Staunen groß, als in einer schwülwarmen Augustnacht zwei unschwer als Laoten erkennbare ältere Herren mit ihrem Bambusfloß nach Norden paddelten, hin zu den Gestaden ebenjenes Landes, das alle anderen zu verlassen bestrebt schienen. Sie waren ganz in Ninja-Schwarz gewandet, doch ihr unablässiges Gegrummel und Gehuste machte den Versuch der Tarnung schon im Keim zunichte. Zwischen ihnen standen ein halbkahler, schieläugiger Hund und ein ebenso großer wie geheimnisvoller, in einen Nylonfallschirm gehüllter Gegenstand. Letzterer erinnerte in Form und Ausmaß stark an einen Granatwerfer, und hätte man die beiden alten Knaben damit erwischt, wären sie todsicher und auf der Stelle erschossen worden. Waffenschmuggel war nicht eben der klügste Zeitvertreib für Männer über siebzig.

»Hat dir eigentlich niemand das Rudern beigebracht?«, fragte Dr. Siri, der Stämmigere der beiden.

»Ich war Politiker«, erwiderte Genosse Civilai. »Da lernt man höchstens, das Wasser aus dem sinkenden Boot zu schöpfen.«

»Dann ist es ja kein Wunder, dass wir uns die ganze Zeit im Kreis bewegen«, sagte Siri.

Die Regenzeit neigte sich dem Ende, der geschwollene Fluss brauste und toste, und die reißende Strömung würde sie weit über Vientiane hinausbefördern, wenn sie sich nicht eifrig in die Riemen legten. Leider sah das Paddeln stets leichter aus, als es tatsächlich war, besonders mit so schwerer Fracht. Da plötzlich drang von Norden her das Krachen eines Flusswächtergewehrs an ihre Ohren, allerdings ohne den dazugehörigen Schrei. Weder die Gewehre noch die Männer, die sie führten, waren für ihre Treffsicherheit bekannt. Und so ließen sich die beiden Senioren davon nicht beirren, denn sie wussten, dass die Wahrscheinlichkeit, sich eine Kugel einzufangen, hier stark gegen null tendierte.

»Dass sie sich im Kreis bewegt, könnte man mit Fug und Recht auch von unserer Politik der vergangenen fünf Jahre behaupten«, sagte Civilai, in erster Linie zu sich selbst.

»Heb dir die Luft für den Endspurt auf«, sagte Siri. »Da ist unser Signal. Wehe, wir schießen übers Ziel hinaus.«

Im dichten Blätterwerk, halb Steuerbord voraus, blitzten abwechselnd zwei Lichter auf – das eine weiß, das andere rot.

»Das macht mein altersschwaches Herz nicht mit«, sagte Civilai.

»Dann gönn deinen Organen eine Pause, und probier’s mit schierer Muskelkraft.«

Mit einem Mal schienen sie auf der Strömung förmlich dahinzugleiten und brauchten sich nicht mehr gegen sie zu stemmen. Sie wurden schneller und jagten auf die Lichter zu. Bemerkenswerterweise hatten sie zwar ihre Bahn perfekt berechnet, nicht jedoch ihre Geschwindigkeit. Ihre Landung war alles andere als elegant. Köter, der Hund, witterte die Gefahr, sprang, fünf Meter vom Ufer entfernt, von Bord und schwamm den Rest der Strecke. Die vordere rechte Ecke des Floßes blieb an einer Baumwurzel hängen, und das Gefährt wirbelte herum und krachte mit hohem Tempo und im Rückwärtsgang ans Ufer. Dr. Siri wurde aufs Deck geschleudert. Mit einem dumpfen Schlag prallte sein Kopf auf den Bambus, aber Siri hatte einen harten Schädel. Mit Civilai meinte das Schicksal es nicht ganz so gut. Er wurde kopfüber in den Flussschlamm katapultiert, wo er sofort versank, bis nur noch seine Beine zu sehen waren. Zum Glück ließ er sich nicht zu unwürdigen Hampeleien hinreißen, und so ragten seine Beine still und starr gen Himmel, wie ein Victory-Zeichen. Das Empfangskomitee kam ihm zu Hilfe. Herr Geung und Madame Daeng packten je ein Bein und zerrten ihn im Hauruckverfahren aus dem Morast. Er flutschte mit einem schlürfenden Geräusch heraus, wie eine Schnecke, die gegen ihren Willen aus ihrem Haus gezogen wird.

»Na, das hat doch ganz hervorragend geklappt«, sagte Siri.

Tags darauf erschien Chefinspektor Phosy kurz nach dem Vormittagsgeschäft in Madame Daengs Nudelküche. Es standen nie genug Hocker für die zahlreichen Gäste zur Verfügung, die keinen noch so großen Umweg scheuten, um in den Genuss der besten hausgemachten feu-Nudeln im ganzen Land zu kommen. Da die handelsüblichen Fertigteigwaren Madame Daengs Ansprüchen noch nie hatten genügen können, machte sie ihre Nudeln neuerdings selbst, unter einem Wellblechdach hinter dem Lokal. Doch trotz all der Hingabe und Zeit und Mühe, die Daeng in ihre Gerichte investierte, von den ständigen Kritteleien ihres Gatten nicht zu reden, weigerte sie sich beharrlich, die Preise zu erhöhen.

»Die Armen«, pflegte sie zu sagen, »haben das gleiche Recht auf gutes Essen wie die vom Glück begünstigteren Genossen.«

Selbst die Fahrer der schwarzen Zil-Limousinen, die hochrangige Parteigenossen durch die Gegend kutschierten, mussten warten, bis sie an der Reihe waren. Zwar hatten sie, auf den Rat ihrer Vorgesetzten, immer wieder versucht, sich mit ein paar zusätzlichen Kip den Platz an der Spitze der Schlange zu erkaufen, aber da spielte Madame Daeng nicht mit. Genosse Civilai lobte sie nicht selten als das einzige Beispiel für funktionierenden Kommunismus in der Republik. Worauf sie stets erwiderte, mit Politik habe das nichts zu tun. Sondern mit Anstand und Gerechtigkeit.

»Ist er da?«, fragte der Chefinspektor.

Wie so oft in letzter Zeit lag ein mürrischer Ausdruck auf seinem hübschen Gesicht. Seit seiner Beförderung zum Chefinspektor vor acht Wochen hatte Phosy wenig Grund zur Freude. Diverse Mitglieder des Zentralkomitees waren der Meinung, mit seinen sechsundvierzig Jahren sei er noch zu jung, um diese gewichtige Verantwortung zu schultern. Doch die zwanzig Jahre ältere Madame Daeng wusste, dass es keinen kompetenteren oder geeigneteren Kandidaten für diesen Posten gab. Sie überließ es Herrn Geung, die Nudelwannen zu schrubben, und trat zu dem Polizisten.

»Sehr gut, danke der Nachfrage, Chefinspektor«, sagte sie. »Und Ihnen?«

Madame Daeng hatte als Freiheitskämpferin im geheimen Krieg gegen die französischen Imperialisten gefochten und war sich ihrer einschüchternden Wirkung, der sich selbst die souveränsten Männer nur äußerst schwer entziehen konnten, wohl bewusst. Ihr kurzgeschnittenes, schneeweißes Haar und der bohrende Blick ihrer haselnussbraunen Augen taten ein Übriges. Phosy hatte nicht den Hauch einer Chance.

»Entschuldigen Sie, Daeng«, sagte er. »Aber ich habe den Eindruck, Ihr Mann ist fest entschlossen, mir meine ohnehin leidige Pflicht vollends zu verleiden.«

»Meine Güte, was hat er denn nun schon wieder ausgefressen?«, fragte Daeng.

Sie schenkte dem Polizisten ein Glas Eistee ein, und sie setzten sich an einen Tisch mit Blick auf den Fluss.

Er seufzte. »Als ob Sie das nicht genau wüssten«, sagte er.

»Was ist denn das für ein Polizist, der einer getreuen Gattin unterstellt, über jeden Schritt und Tritt ihres Gemahls genauestens informiert zu sein?«

»Vielleicht einer, der weiß, dass sie sich der Beihilfe zu einer kriminellen Handlung schuldig gemacht hat?«

Sie tranken ihren süßen Tee und sahen Köter zu, der am Flussufer Krabben fing.

»Sie beleidigen mein Zartgefühl«, sagte sie.

»Sie spielen die Rolle der naiven Unschuld nicht besonders überzeugend, Daeng. Die Nummer kauft Ihnen kein Mensch ab.«

»Und zu welch schändlichem Verbrechen soll ich, bitte, beigeholfen haben?«

»Wie wär’s mit Schmuggel?«

»Ach, Phosy. Schmuggel? Im Ernst? Noch vor zwanzig Jahren hätte man das Nahrungsbeschaffung genannt. Wenn es im Dorf nichts mehr zu essen gab, machte man sich in den Dschungel auf und wilderte ein wenig, um die darbenden Mäuler zu stopfen. Die Thais hungern Laos mit ihren ewigen Embargos langsam aus, da ist es nur natürlich, wenn die Eingeborenen auf Nahrungssuche gehen.«

»Nahrungsbeschaffung über Landesgrenzen hinweg nennt man im Allgemeinen Schmuggel«, sagte Phosy. »Und wenn Siri lediglich mit Bohnen und Schweinebraten aus Si Chiang Mai nach Laos zurückgerudert wäre, säße ich jetzt gewiss nicht hier.«

»Und warum sitzen Sie dann hier?«

»Uns liegen Augenzeugenberichte vor, wonach Dr. Siri und der Genosse Civilai heimlich Waffen ins Land geschafft haben.«

Sie kicherte. »Und welchem Zeugen gehört besagtes Auge?«, fragte sie.

»Tut mir leid, aber darüber muss ich Stillschweigen bewahren.«

»Sie müssen gar nichts. Bis die Verfassung fertig ist, haben wir keine Gesetze, die diese Bezeichnung verdienen. Ihr Stillschweigen ist also unbegründet.«

Phosy nippte an seinem Tee und beobachtete eine vorbeiziehende Wolke. »Einem Flusswächter«, sagte er schließlich.

»Ein Flusswächter will gesehen haben, wie Dr. Siri Waffen ins Land geschmuggelt hat?«

»Ja.«

»Und warum hat er ihn dann nicht erschossen?«

»Was?«

»Warum der Flusswächter Dr. Siri und seine Komplizen nicht einfach erschossen hat, und fertig?«

»Das ist eine heikle Frage.«

»Könnte es eventuell daran liegen, dass die Flusswachen zwar über vortreffliche Gewehre aus sowjetischer Produktion verfügen, wegen einer winzigen Unstimmigkeit in den Papieren aber seit mittlerweile drei Monaten auf die dazugehörige Munition warten? Dass unsere Wachen angewiesen wurden, bei Sichtung eines verdächtigen Wasserfahrzeugs auf dem Fluss trockene Bambusrohre anzuzünden, weil der Knall sich anhört wie ein Gewehrschuss und dies die Schmuggler abschrecken könnte? Die Wächter haben allerdings erstens exzellente Taschenlampen und zweitens die ausdrückliche Erlaubnis, den Lichtstrahl auf verdächtige Objekte zu richten. Auch wenn bisher kein einziger von ihnen so dumm war, das zu tun. Denn die thailändischen Schmuggler sind prinzipiell und ausnahmslos bewaffnet, und schon der Versuch wäre Selbstmord. Woher also sollte ein laotischer Wachsoldat wissen, was Dr. Siri – selbst wenn er sich tatsächlich auf dem Fluss befunden hätte – in einer trüben Nacht aus Thailand herübergeschmuggelt hat oder nicht?«

Phosy stellte sein Glas ab. »Er hat Sie alle drei erkannt«, sagte er. »Er hat sogar den Hund identifiziert. Er saß in einem Baum, nur ein paar Schritte entfernt von Ihrem Empfangskomitee.«

»Dann sollte er sich was schämen«, sagte Daeng. »In meiner Nudelküche braucht er sich künftig jedenfalls nicht mehr blicken zu lassen.«

»Daeng …«

»Wenn es zum Schlafen zu heiß ist, gehen wir nachts manchmal zum Spaß ein wenig paddeln. Keine Frage, da liegt eine Verwechslung vor. Ich werde mir den Knaben bei Gelegenheit zur Brust nehmen. Wie heißt er?«

»Daeng.«

»Ja?«

»Was war auf dem Floß?«

»Na endlich. Das hätte der alte Inspektor Phosy gleich gefragt. Der neue Chefinspektor hingegen quasselt sich erst mal ’nen Nebelparder.«

»Und hätte ich Ihnen diese Frage schon früher gestellt, hätte ich wohl nie erfahren, dass Sie über vertrauliche Informationen im Zusammenhang mit unseren Flusswachen verfügen, oder?«

»Mist, erwischt.«

»Also?«

»Also, was?«

»Also, was war auf dem Floß?«

3DAS MÄDCHEN MIT DEM FLEISCHLOSEN SKELETT

Vientiane war nicht Cannes. Kein europäischer Mogul hatte je hier überwintert. Kein internationaler Filmstar hätte sich hier einen Zweitwohnsitz mit Mätresse eingerichtet. Für die wenigen Besucher aus dem Ausland war die Stadt ein Hort der Langeweile. Die geisterhaften Gebäude aus der Kolonialzeit standen verwittert und stockfleckig am Straßenrand, doch um sie abzureißen und neu zu bauen, fehlte das Geld. Auf dem Morgenmarkt herrschte eine solche Grabesstimmung, dass die Händler sich nicht einmal die Mühe machten, ihre Waren auszurufen oder die Kunden aufzufordern, von dem Wenigen zu kosten, was sie feilzubieten hatten. Die meisten Familien blieben zu Hause und gingen lange vor der Ausgangssperre zu Bett. Was jedoch nicht heißen soll, dass die Stadt frei von Kriminalität und Korruption gewesen wäre. Die Laoten waren arm, und arme Menschen sind leicht zu verführen.

Das war eines der zahlreichen Probleme, mit denen der frischgebackene Chefinspektor Phosy zu kämpfen hatte. Er leitete eine gut zweitausend Mann starke Polizei, die meisten von ihnen hoffnungslose Fälle. Und die wenigen Frauen in der Truppe vermochten das Niveau nicht nennenswert zu heben. Seit kurzem gab es in Ban Donnoun eine Polizeischule, doch die Kadetten waren größtenteils völlig ungebildet, und es erwies sich als äußerst schwierig, die Ex-Guerilleros unter den Eleven zum Umdenken zu bewegen. Die Kurse fanden auf Russisch und Vietnamesisch statt, mit Hilfe von Dolmetschern, die mit dem Lehrstoff heillos überfordert waren. Mehrere hundert vietnamesische Agenten bildeten das Sicherheits- und Überwachungspersonal, doch die waren dem Einfluss des neuen Chefinspektors entzogen, weshalb er sie unmöglich für eigene Zwecke rekrutieren konnte. Die meisten erfahrenen Polizeibeamten im Außendienst waren in Vientiane und Umgebung stationiert. Ihre Kollegen in entlegenen Provinzen ließen sich nur schwer kontrollieren und folgten nicht selten eigenen Gesetzen. Wie ihre thailändischen Berufsgenossen nach vielen Jahren der Erfahrung bewiesen hatten, konnte das Polizeimetier ein ungemein einträgliches Gewerbe sein. Und da das durchschnittliche Monatseinkommen eines Laoten bei etwa fünf Dollar stagnierte, war es kaum verwunderlich, dass Phosy ein Gutteil seiner Zeit mit der Bearbeitung von Bestechungsdelikten verbrachte.

Die thailändischen Beamten waren ihrem König zur Treue verpflichtet, was sie zu Spitzenleistungen anspornte. Laos hingegen hatte seinen Monarchen samt Familie zur Zwangsarbeit in ein Straflager expediert, und seine Einwohner hatten einander jahrzehntelang in einem endlosen Bürgerkrieg bekämpft. Da die intolerante französische Kolonialregierung über vierzig verschiedene ethnische Gruppen auf dem winzigen Staatsgebiet zusammengepfercht hatte, war es dem modernen Laos bislang nicht gelungen, so etwas wie Nationalstolz zu entwickeln. Außerdem gab es nicht genug Polizeiuniformen, weshalb viele von Phosys Leuten ihren Dienst nach wie vor im Kampfanzug verrichteten. Und so blieb es dem Chefinspektor überlassen, bei seinen Beamten den Stolz auf eine Uniform zu wecken, die sie noch gar nicht hatten.

Der Sergeant, der beim morgendlichen Polizeitribunal vor ihm gesessen hatte, war noch von Phosys Vorgänger Oudomxai angeheuert worden. Sergeant Wee war ein großspuriger Mann mittleren Alters mit einer pomadierten Haartolle oder »Jerry-Lee-Lewis-Frisur«, wie Dtui – die Frau des Chefinspektors – dergleichen zu nennen pflegte. Sie war eine leidenschaftliche Leserin von Fan-Magazinen. Wee gehörte zu den Glücklichen, die eine Uniform hatten ergattern können. Er hatte daran allerdings verschiedene Änderungen vorgenommen: Die Säume seiner kurzen Ärmel waren mit einer goldenen Borte versehen, und seine Brusttasche zierten sinn- und bedeutungslose Luftwaffenschwingen aus Blech. Die Bügelfalte seiner Hosen war rasiermesserscharf, und seine Füße steckten in Stiefeln aus Krokodilleder.

»Sergeant Wee«, begann Phosy, »ich nehme doch an, Sie wissen, weshalb Sie hier sind.«

»Ja, Bruder«, sagte Wee.

»Ich bin nicht Ihr Bruder, Sergeant.«

»In einem kleinen Land wie diesem kann man nie wissen«, sagte der Sergeant.

»Soll das heißen, Sie verweigern diesem Tribunal die gewohnte Höflichkeit und den gebührenden Respekt?«, fragte Phosy.

Wee lehnte sich zurück und verschränkte die Hände hinter dem Kopf. Er blickte reihum in die Gesichter der fünf hochrangigen Polizisten, die Phosy eigenhändig ausgewählt hatte und die der Sergeant nicht kannte.

»Wozu das Theater?«, sagte Wee. »Sie lassen mich doch sowieso erschießen. Und da werde ich den Teufel tun und auch noch meine Würde verkaufen.«

»Warum sollte ich Sie erschießen lassen?«, fragte Phosy.

»Das ist nicht Ihr Ernst.«

»Was ist nicht mein Ernst?«

»Sie wollen mir nicht ernsthaft weismachen, dass dieser Fall nicht längst beschlossen und besiegelt ist. Sie haben den Bericht meines Vorgesetzten gelesen. Die ganze Einheit hat ihn unterschrieben. Mit anderen Worten, ich bin geliefert, erledigt, weg vom Fenster.«

»Ich habe den Bericht zufällig hier«, sagte Phosy und blätterte in den Papieren an seinem Klemmbrett. »Sie gehörten zu einem Team von Antikorruptionsermittlern, das Chefinspektor Oudomxai seinerzeit selbst zusammengestellt hat. Warum, glauben Sie, wurden Sie in dieses Team berufen, Genosse Wee?«

»Das weiß ich nicht.«

»Und ob Sie das wissen. Weil Ihre Familie im Schmuggelhandel tätig ist.«

»Nur mein Onkel.«

»Familie ist Familie. Und schon vor der Machtübernahme hat selbige laotische Arbeitskräfte illegal nach Thailand vermittelt. Männer an Bauunternehmen. Junge Frauen an Bordelle. Die Männer glaubten, sie bekämen ein Salär, von dem man leben kann. Doch als sie auf der Baustelle ankommen, teilt man ihnen mit, dass ihnen die Vermittlungsgebühr vom Lohn abgezogen wird, und so schuften sie ein halbes Jahr umsonst. Danach werden sie gefeuert. Die Mädchen dachten, sie würden in Hotels und Restaurants arbeiten, weshalb ihr Entsetzen groß ist, als sie in fensterlose Kammern gesperrt und gezwungen werden, ein Dutzend Männer täglich zu bedienen.«

»Hören Sie«, sagte Wee, »Sie wissen das, und Sie wissen, dass ich es weiß, also warum ziehen Sie sich nicht einfach die schwarze Kapuze über den Kopf und bringen es hinter sich?«

»Nur Geduld, Genosse«, sagte Phosy. »Das Interessanteste kommt erst noch. Sie wurden zur Schmuggelbekämpfung berufen, heißt es hier, weil Sie angesichts der Machenschaften Ihrer Familie …«

»Meines Onkels.«

»… angesichts der Machenschaften Ihres Onkels bittere Reue empfanden und mithelfen wollten, ihm das Handwerk zu legen. Also fuhren Sie hinunter in den Süden, in Ihre Heimatstadt Khammouan, um in Schmugglerkreisen verdeckt zu ermitteln. Aber laut diesem Bericht haben Sie unseren Leuten falsche Informationen geliefert. Sie haben sie von den tatsächlichen Schmuggelrouten abgelenkt und Leute angeschwärzt, die mit dem Handel nichts zu schaffen hatten. Ihr Onkel wurde nie gefasst, weil Sie ihn gewarnt hatten.«

»Was soll ich sagen?«, sagte Wee. »Berichte lügen nicht.«

»Etwas Besseres fällt Ihnen dazu nicht ein?«

»Hören Sie, Bruder. Ich arbeite lange genug in diesem System, um zu wissen, wie es funktioniert.«

»Was fällt Ihnen zu Ihrem Vorgesetzten ein?«

»Ich bin sicher, er liebt seine Enkel.«

»Sonst nichts?«

Wee starrte Phosy ausdruckslos an. »Nein«, sagte er.

Phosy sah lächelnd zu seinen Kollegen und wandte sich dann wieder an Wee. »Was würden Sie sagen, wenn ich Ihnen verraten würde, dass Hauptmann Viseth ein Stockwerk tiefer in einer Zelle sitzt?«

»Hä?«

»Hauptmann Viseth erwartet seinerseits ein Tribunal.«

»Was?«, fragte Wee verblüfft. »Warum?«

»Das wissen Sie genau. Kaum war Ihr Team im Süden angekommen, hat er sich auch schon mit Ihrem Onkel zusammengetan und seine Leute den Handel abwickeln lassen. Wofür Oudomxai hier im Präsidium ein hübsches kleines monatliches Fixum kassierte. Ich habe die Einheit aufgelöst. Gegen alle anderen wird Anklage erhoben. Nur ein Beamter im Team leistete Widerstand. Und weigerte sich, das schmutzige Spiel mitzumachen.«

Wees Großspurigkeit war mit einem Mal wie weggeblasen, und er sank auf seinem Stuhl in sich zusammen. »Dann werde ich also nicht …«

»Erschossen?« Phosy lächelte. »Nicht von uns. Es mag irgendwo ein Modedezernat geben, bei dem Ihr Kleidungsstil Anstoß erregt, aber deshalb wird man Sie wohl kaum exekutieren.«

»Warum bin ich dann hier?«

»Als Sie dahinterkamen, was Ihr Vorgesetzter im Schilde führte, hätten Sie entweder die Flucht ergreifen oder sich ihm anschließen können. Aber das haben Sie nicht getan. Sie sind geblieben und haben versucht, die Sache selbst zu klären. Sie haben sich der Gefahr ausgesetzt, das Risiko bewusst in Kauf genommen. Es hätte Sie das Leben kosten können. Sie sind eine ehrliche Haut. Darum hat der Hauptmann den Bericht über Sie fingiert. Sie bekommen eine eigene Einheit. Wir werden ein Team für Sie zusammenstellen.«

»Für mich?«

»Ja. Die Schmuggler sind nach wie vor dick im Geschäft. Sie sind mit den Methoden Ihres Onkels vertraut, Sie wissen, wie der Laden läuft. Fangen wir bei ihm an. Danach sehen wir weiter.«

»Und was soll ich … wie stellen Sie sich das vor? Wir haben keinerlei Gesetze.«

»Machen Sie seinem Treiben ein Ende, und liefern Sie ihn an uns aus«, sagte Phosy. »Wir können seine Schiebereien als staatsfeindlich einstufen; Hochverrat oder dergleichen. Und er operiert grenzübergreifend, also können wir ihn wahrscheinlich für alles Mögliche … ich weiß es doch auch nicht. Aber wir müssen die Sache an die große Glocke hängen und ein Exempel statuieren, um den anderen Schmugglern klarzumachen, dass mit uns nicht zu spaßen ist. Irgendwie werden wir ihn schon drankriegen. Überlassen Sie das mir.«

Dr. Siri und Genosse Civilai saßen in dem kleinen Zimmer über Madame Daengs Nudelküche, das einst eine illegale Bibliothek beherbergt hatte. Die Bücher gab es nicht mehr. Sie waren ein Raub der Flammen geworden. Opfer von Brandstiftung. Oder, besser, Opfer von Dr. Siris Hang zur Katastrophe. Der alte Knabe zog das Unheil an wie eine fettige Schweinsbratwurst die Ameisen. Doch während sie das Prachtexemplar in der Zimmermitte anstarrten, konnten die beiden förmlich spüren, wie die Motten der Finsternis in Schwärmen aus ihrem drögen Dasein davonfleuchten. Vor ihnen lag ein Neubeginn, sozusagen die Kaulquappe eines Lebens, von dem sie schon seit ihren Studienjahren in Paris geträumt hatten. Ihr Schlüssel zur Weltherrschaft.

»Vielleicht hätten wir nach der Gebrauchsanweisung fragen sollen«, sagte der Doktor.

»Wer sich Diebesgut verschafft, sollte sein Glück nicht über Gebühr strapazieren«, sagte Civilai.

Die beiden alten Männer saßen auf einer Bank, aßen Bananenbaguettes und … glotzten. Normalerweise nahmen sie ihr Mittagessen an den Gestaden des Mekong ein und lästerten über die Thais am anderen Ufer, doch sie konnten den Blick einfach nicht von ihrer neuen Gespielin wenden. Bislang war es bei zarten Annäherungsversuchen geblieben. Die zahllosen Griffe und Hebel verfehlten ihre abschreckende Wirkung nicht, dennoch war die Verheißung, die dem Objekt ihrer Begierde innewohnte, überwältigend.

»Wir werden das schon hinkriegen«, sagte Civilai. »So schwer kann das doch nicht sein.«

»In Kalifornien lernt man in einem sechsmonatigen Kurs, wie man mit ihr umgeht«, sagte Siri.

»Woher willst du das wissen?«

»Der Händler hat es mir erzählt.«

»Das war kein Händler«, sagte Civilai. »Sondern ein Ganove. Ein hundsgemeiner Dieb. Der von dieser Schönheit ungefähr so viel verstehen dürfte wie ich von Weltraumforschung.«

»Ist sie nicht fantastisch?«, sagte Siri.

Vor ihnen stand eine kaum gebrauchte Filmkamera der Marke Panavision Panaflex Gold mit 35 mm Super-Speed-Objektiv auf einem echten Stahlstativ. Sie war bei den Dreharbeiten zu einem Hollywoodfilm namens Die durch die Hölle gehen buchstäblich vom Lastwagen gefallen. Den Film hatten sie selbstverständlich gesehen, in der vietnamesischen Synchronfassung in einem Café in Hanoi. Die Eingeborenen kamen darin nicht besonders gut weg, aber Siri und Civilai hatten den Film eher unter kinematografischen denn unter historischen Gesichtspunkten betrachtet. Zum Glück hatte sich die Kamera noch in ihrer Packkiste befunden, als sie auf einer holprigen, mit Schlaglöchern übersäten Straße im Norden Thailands vom Lkw gefallen war, denn so hatte sie keinen Schaden genommen. Der Fahrer hatte seinen Weg fortgesetzt, ohne den Verlust zu bemerken. Als die Einheimischen dieses wundervollen Geschenks der Götter ansichtig wurden, schleppten sie es in ihr Dorf, versteckten es unter Palmwedeln und Lianenblättern und boten es zum Verkauf an, zum Schnäppchenpreis von einer Million Dollar.

Zu ihrem Erstaunen hatte in der verarmten Provinz für eine Kinokamera niemand Verwendung. Die Dorfbewohner spielten mit dem Gedanken, eine Anzeige in allen überregionalen Zeitungen aufzugeben, doch dazu war ihre Angst, erwischt zu werden, einfach zu groß. Je länger sie ohne Käufer blieben, desto tiefer sank der geforderte Preis. Er fiel erst auf eine halbe Million Dollar, stagnierte kurz bei zweihunderttausend und pendelte sich schließlich bei »nach Verhandlung« ein. Trotzdem biss niemand an. Erst ein, dann zwei Jahre vergingen, und die Kiste war zu einem Wahrzeichen des Dorfes geworden. Zum Regenfest Bun Bang Fai wurden davon Raketen abgeschossen, und zu Loy Krathong wurden darauf Kerzen abgebrannt – wobei sie einmal fast in Flammen aufgegangen wäre.

Doch die Nachricht von dem Dorf mit der Kamera drang bis nach Nong Kai und an das Ohr des nasenlosen Looi. Looi war – neben vielem anderen – Reisevermittler und Unternehmer. Vor seiner Flucht aus dem heimischen Laos war er ein Fan von Madame Daengs Nudeln und großer Bewunderer Dr. Siris gewesen. Er wusste von Siris Faszination für das Kino und fragte sich, ob der Doktor nicht vielleicht Interesse hatte, selbst einmal einen Film zu drehen. Madame Daeng hatte ihrem Mann dies in einem Nebensatz kurz vor dem Einschlafen mitgeteilt. Siri schnellte in die Höhe wie ein Springteufel.

»Was haben die?«, fragte er.

»Eine Kinokamera«, sagte sie. »Und zwanzig Rollen Film.«

Siri hatte die ganze Nacht kein Auge zugetan. Dazu war er viel zu aufgewühlt. Einen eigenen Film drehen! Ein Traum würde in Erfüllung gehen. Er ließ die ungeschriebenen Drehbücher in seinem Kopf Revue passieren, und um drei Uhr morgens verließ er seine schlafende Frau, stieg auf sein Rad und fuhr, begleitet von Köter, hinaus zu Kilometer sechs und Civilais feudalem Eigenheim. Er und die Batterie seiner Fahrradleuchte hatten kaum noch Saft, als er dort ankam. Es bedurfte einiger Anstrengung, den alten Politbürokraten aus seinem warmen Bett zu locken, doch als er schließlich auf den Beinen und ansprechbar war, konnte Siri ihn im Nu für das Projekt begeistern.

Ein Jahr zuvor waren die beiden Greise durch eine Verkettung günstiger Umstände in den Besitz von Drogengeld gelangt. Eines erklecklichen Sümmchens, um genau zu sein. Siri hatte seinen Anteil vornehmlich in wohltätige Zwecke investiert, während Civilai einige köstliche, aber recht teure Weine, eine edle Couchgarnitur sowie ein Auto ins Land geschmuggelt hatte – kein neues, sondern einen Oldtimer. Trotzdem waren ihre illegal erworbenen Einkünfte nicht gänzlich aufgebraucht, im Gegenteil. Es war noch so viel übrig, dass sie davon nicht nur die Kamera erwerben, sondern, mit ein paar kleinen Abstrichen beim Budget, einen bescheidenen Film produzieren konnten. Da die Kameradiebe keine anderen Angebote erhalten hatten, akzeptierten sie, wenn auch zähneknirschend, zweihundert Dollar in bar und erklärten sich obendrein bereit, die Ware zu einem vereinbarten Zeitpunkt zum Fluss hinunterzuschaffen. Da die Kiste mehr wog als der Inhalt, packten sie die Kamera aus und wickelten sie in einen alten Fallschirm. Es blieb Siri überlassen, sie nach Laos hinüberzuschaffen.

Und da stand sie nun. Eine Kamera im Wert von fünfzehntausend Dollar. Genug, um eine zwölfköpfige Familie zehn Jahre durchzufüttern. Und zwanzig Rollen Film. Material für vier Stunden, vorausgesetzt, jede Einstellung war beim ersten Take im Kasten.

»Wie entwickeln wir den Film?«, fragte Civilai.

Siri lachte.

»Großer Bruder«, sagte er, »macht sich der Marathonläufer am Vorabend des Rennens etwa Gedanken darüber, was es beim Empfang für den Sieger zu trinken geben wird? Nein. Er geht die Sache langsam an. Schritt für Schritt. Zuerst müssen wir ein Drehbuch auf die Beine stellen, das dieser wunderschönen Kamera würdig ist.«

»Das könnte ein Weilchen dauern«, sagte Civilai.

»Nicht unbedingt. Ich habe nämlich schon eins parat.«

»Was? Davon hast du mir noch nie erzählt. Und wo ist es?«

»Genau hier«, sagte Siri und tippte sich mit dem Zeigefinger an die Schläfe. »Fix und fertig.«

»Ist neben all den Geistern da drinnen dafür überhaupt noch Platz?«

Zugegeben, in Siris Kopf war eine Menge los. Um es möglichst kurz zu machen: Siri war – wohlgemerkt, ohne eigenes Zutun oder gar Verschulden – besessen, und das nicht nur von einem, sondern von einer ganzen Anzahl von Geistern. So steckten in seinem Schädel unter anderem ein Hund, Siris tote Mutter, die nie ein Wort sprach, sowie eine Reihe von Soldaten, die trotz seiner Rettungsversuche auf dem Feld zurückgeblieben waren. Des Weiteren waren da Yeh Ming, ein tausend Jahre alter Hmong-Schamane und, zu Siris großem Kummer und Verdruss, sein Geisterführer: ein wahrsagender Transvestit namens Tante Bpoo. Er war eine zänkische und durch und durch nervtötende Präsenz, aber der Doktor wurde ihn einfach nicht los. Siri wurde von Besuchern aus dem Jenseits überrannt und wusste noch immer nicht, wie er ihrer Herr werden sollte.

»Drehbücher lagern in einer extra Abteilung«, sagte er. »›Daten-Bindestrich-Genie‹.«

»Ordnung und Organisation sind so ziemlich das Letzte, was mir in den Sinn kommt, wenn ich an dich denke«, sagte Civilai. »Wovon handelt es?«

»Wenn der unwerte Herr so freundlich wären, die kümmerlichen Überreste seiner Fantasie zu bemühen«, sagte Siri und malte ein Rechteck in die Luft. »Eine laotische Bearbeitung von Krieg und Frieden. Nicht ganz so lang wie Bondartschuks Version, die mit lumpigen vierhundertfünfzig Minuten zu Buche schlägt, wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht. Eher wie die Audrey-Hepburn-Fassung, allerdings ohne den ganzen Oberschichtsfamilienbeziehungsquatsch. Aber den heroischen Nationalismus und den Kampf gegen die französischen Imperialisten lassen wir natürlich drin.«

»Das klingt doch recht – wie soll ich sagen? – ambitiös.«

»Ganz und gar nicht«, widersprach Siri. »Warte ab, bis du es schriftlich vor dir liegen hast, dann wirst du schon sehen.«

»Und wer, bitte, soll die Hauptrollen in diesem Monumentalspektakel übernehmen?«

»Das Geschichtenerzählen hat in Laos eine lange Tradition«, sagte Siri. »Wir nehmen einfach die Spielleute und Wandermimen, die unser schönes Land durchstreifen, und hieven sie auf die große Leinwand. Wir Laoten sind schließlich Meister in der Kunst der Verstellung.«

»Du bist dir hoffentlich darüber im Klaren, dass unser Budget begrenzt ist?«, sagte Civilai.

»Ach, du bist und bleibst ein unverbesserlicher Pessimist. Was glaubst du wohl, warum ich Krieg und Frieden zu unserem Erstgeborenen erkoren habe?«

»Weil du an Größenwahn leidest?«

»Weil China uns praktisch den Krieg erklärt hat und die Sowjets infolgedessen zu unseren besten Freunden auf diesem Planeten avanciert sind. Sie finanzieren unser Militär, statten unsere Krankenhäuser aus …«

»… und schicken uns zu den Olympischen Spielen.«

»War das nicht ein Fest? Und da kann es doch eigentlich nicht so schwer sein, der pulsierenden sowjetischen Kunst- und Kulturszene ein paar Fördergelder aus dem Kreuz zu leiern – zumal wir eins ihrer meistgeliebten Bücher zu verfilmen uns anschicken.«

»Die werden uns förmlich zuscheißen mit ihrem Geld.«

»Alle Rubel dieser Welt.«

»Siri, du bist wirklich und wahrhaftig ein gerissenes Kerlchen. Was glaubst du, wie lange du brauchen wirst, um dein Kopfdrehbuch zu Papier zu bringen?«

»Welchen Tag haben wir heute?«

»Freitag.«

»Wenn die Geisterwelt mir nicht dazwischenfunkt, könnte ich den ersten Entwurf bis Donnerstag fertig haben.«

»Du bist der Größte«, sagte Civilai.

Sie aßen ihre Baguettes auf, spülten sie mit Kokoswasser hinunter und lächelten ihre Panavision versonnen an.

»Eine Gebrauchsanweisung wäre trotzdem nicht schlecht«, sagte Siri.

Chefinspektor Phosy hatte eine Frau und eine Tochter. Es war sein zweiter Versuch, einen Hausstand zu gründen. Seine erste Familie hatte eine seiner zahlreichen Dienstreisen dazu genutzt, sich mit dem Boot über den Fluss und dem Schiff über das Meer davonzumachen. Seine zweite Ehe mit Dtui, einer voluminösen Krankenschwester, war er mit dem Selbstvertrauen eines Mannes eingegangen, der auf der ganzen Linie versagt hatte. Anfangs war ihr Verhältnis rein pragmatischer Natur gewesen. Er hatte mit ihr geschlafen, und sie war mit ihrer Tochter Malee schwanger geworden. Er hatte sich zur Hochzeit bereit erklärt, weil sie eine gute Freundin war und es sich so gehörte. Nie im Leben hätte er damit gerechnet, dass er sich in die rotgesichtige junge Frau aus dem ländlichen Norden verlieben oder ihre gemeinsame Tochter anbeten würde. Doch das eine wie das andere Wunder war geschehen. Er hatte Dtui seine Gefühle vor kurzem erst gebeichtet und suchte noch nach einer passenden Sprache, in die er seine Gedanken kleiden konnte. Er hatte mehrmals versucht, ihr zu sagen, dass er sie liebte, doch obwohl er den Satz in aller Aufrichtigkeit und lauterer Erkenntnis über die Lippen brachte, klang das, was davon bei ihr ankam, eher wie »Hast du schon gegessen?« oder »Wird wohl wieder ziemlich heiß heute«.

»Hast du schon gesessen?«, fragte Dtui.

»Nichts Genießbares«, antwortete Phosy. Es war acht Uhr abends, und so früh wie heute war er die ganze Woche nicht nach Hause gekommen. Als er eintrat, saßen Dtui und Malee auf dem Fußboden und spielten Poker. Sie wohnten nach wie vor im Polizistenwohnheim: zwölf zellengroße Zimmer und ein Gemeinschaftsbad. Als Chefinspektor hatte Phosy ein Anrecht auf ein seinem Dienstrang angemessenes Domizil. Sein Vorgänger hatte einen zweistöckigen Massivbau aus Beton draußen beim sowjetischen Krankenhaus bezogen. Zum Personal gehörten ein Dienstmädchen, ein Gärtner und ein Wachmann, der die Ausweise sämtlicher Besucher kontrollierte und mit einer Fernbedienung das Automatiktor öffnete und schloss. Acht der zwölf Zimmer hatten Klimaanlage. Nicht schlecht für einen Mann mit einem Monatsgehalt von fünfzehn Dollar.

Zu Dtuis Bedauern hatte Phosy die Villa ausgeschlagen und beschlossen, stattdessen auf die Fertigstellung einer Polizeisiedlung an der Straße zum Flughafen zu warten. Schließlich musste er mit gutem Beispiel vorangehen. Die meisten seiner Untergebenen hielten ihn für verrückt. Er knöpfte sich das gestärkte Hemd auf und sank auf die Bettkante.

»Findest du es nicht noch ein bisschen früh, um sie in die Freuden des Glücksspiels einzuführen?«, fragte er.

Seine Tochter stand auf, umarmte ihn, ohne die Karten aus der Hand zu legen, und widmete sich wieder dem Spiel.

»Zum Glück spielen wir nicht um Geld«, sagte Dtui. »Sie nimmt mich aus, nach Strich und Faden.«

Nach der Schließung der Pathologie der Mahosot-Klinik hatte man Dtui ins alte Hotel Lido versetzt, das derzeit als Schwesternschule zweckentfremdet wurde. Sie unterrichtete A-Z für Anfänger, und ihre Schülerinnen waren Bauernmädchen, denen schon das kleine Abc größte Probleme bereitete.

»Und? Heute wieder eine abgesprungen?«, fragte Phosy.

Tags zuvor war ein Mädchen beim bloßen Anblick einer Literflasche Blut in Ohnmacht gefallen. Sie stand drei Monate vor dem Abschluss. Dtui hatte dem Schulleiter gegenüber angedeutet, das Mädel sei bei der Steckrübenernte vermutlich besser aufgehoben. Der Direktor hatte wie üblich sein künstliches Gebiss mit der Zunge im Mund hin- und hergeschoben und sie daran erinnert, dass in ganz Laos ein drastischer Mangel an Pflegekräften herrschte.

»Heute Morgen hat ein Mädchen doch tatsächlich ihren Finger an der Beinverletzung eines Patienten festgenäht«, sagte Dtui.

»Ich hoffe, die beiden werden glücklich miteinander«, sagte Phosy.

Malee legte eine Sieben, ein As und eine Drei ab. »Drei Krokodile«, sagte sie.

»Zwei Elefanten«, hielt Dtui dagegen und legte zwei Damen ab.

Lachend klaubte Malee die Karten zusammen.

»Ist dir eigentlich klar, dass du erst zwei bist?«, fragte Phosy.

»Ja«, sagte Malee und mischte.

»Wann hat sie ›Krokodile‹ gelernt?«, fragte Phosy.

»Sie saugt alles auf wie ein Schwamm«, sagte Dtui. »Sie ist einfach nicht zu bremsen. Heute hat sie sich zum ersten Mal allein die Schuhe zugebunden.«

»Das habe ich erst mit siebenundzwanzig gelernt«, sagte ihr Mann.

»Weil du bis dahin immer noch barfuß durch den Dschungel gerannt bist.«

»Bett«, sagte Malee.

»Ist gut«, sagte Dtui.

Ihre Tochter gab beiden einen Gutenachtkuss, kroch unter die Decke und war im Nu eingeschlafen. Sie rülpste leise, zum Zeichen dafür, dass sie den Betrieb über Nacht eingestellt hatte.

»Sie hat nur darauf gewartet, dass du nach Hause kommst«, sagte Dtui. »Es wird von Tag zu Tag später.«

»Und die Arbeit wird von Tag zu Tag mehr«, sagte ihr Mann. »Bei dem vielen Papierkram und den ganzen Formalitäten habe ich kaum noch Zeit, meinen polizeilichen Pflichten nachzukommen. Gestern Vormittag haben sie mich Hals über Kopf zum Flughafen geschickt, den kambodschanischen Polizeichef willkommen heißen. Sie haben mir sogar einen Blumenstrauß für ihn in die Hand gedrückt. Natürlich saß er gar nicht in der Maschine.«

»Und wo sind meine Blumen?«

»Tut mir leid, aber ich hatte keine Zeit zum Frühstücken.«

»Du hast meine Blumen verspeist? Also, ich finde, die Romantik kommt in unserer Beziehung eindeutig zu kurz.«

»Hast du morgen Nachmittag frei?«

»Ein Rendezvous?«

»So ähnlich. Du müsstest eine Obduktion für mich vornehmen.«

»Leidenschaft hat viele Gesichter.«

»Ich habe versucht, Dr. Siri aus der Reserve und dem Ruhestand zu locken, aber er war nicht interessiert«, sagte Phosy. »Er meinte, es gebe nicht den geringsten Grund, seine Dienste in Anspruch zu nehmen, schließlich sei ich mit der besten forensischen Detektivin des Landes liiert.«

»Ohne jegliche Qualifikation«, widersprach Dtui. »Eigentlich bin ich bloß eine bessere Laborassistentin.«

»Wir alle wissen, dass du sehr viel mehr bist als nur das. Wenn ich und die Schwangerschaft nicht gewesen wären, würdest du heute im vierten Semester Forensik in der Sowjetunion studieren.«

»Es gibt weiß Gott Interessanteres.«

»Du hast immerhin ein Jahr lang russische Medizinvokabeln gepaukt.«

»Ein Hobby.«

»Meinetwegen«, sagte Phosy. »Dann macht es eben Dr. Mot.«

»Meinetwegen.«

»Meinetwegen.«

Sie saß im Schneidersitz auf dem Plastikteppich. Aus den angrenzenden Zimmern drang leises Stimmengewirr. Dtui korrigierte Hausarbeiten. Phosy holte einen Ordner aus seiner Aktentasche und blätterte darin, bis er spürte, dass der Blick seiner Frau auf ihm ruhte.

»Du würdest die Obduktion tatsächlich von Dr. Mot durchführen lassen?«, fragte sie.

»Was bleibt mir anderes übrig?«, sagte Phosy.

»Der hat drei Wochen Rechtsmedizin in der DDR studiert«, sagte Dtui. »Und hat noch nicht mal die Handgranate entdeckt, die man irgendeinem armen Schlucker in die Kaldaunen genäht hatte.«

»Wir machen das Beste aus dem Bisschen, das uns zur Verfügung steht«, sagte Phosy. Eines der vielen abgedroschenen Mantras, die in der Volksrepublik kursierten.

Abgesehen vom Schnurren der schlafenden Malee, war es wieder völlig still im Zimmer.

»Worum geht’s?«, fragte Dtui.

»Nein, lass gut sein«, sagte er. »Dr. Mot …«

Sie stieg ihm auf den Rücken und rang ihn zu Boden. »Raus mit der Sprache, oder ich kugele dir den Arm aus«, sagte sie und richtete die Spitze ihres Kugelschreibers auf seine Ohrmuschel.

»Na schön. Leg den Stift weg, und ich erzähle dir alles.«

Sie warf den Stift beiseite, stieg jedoch nicht ab.

»Es geht um ein Skelett«, sagte er.

»Na, dann kannst du mich sowieso abschreiben«, sagte Dtui. »Von Knochen habe ich nicht die geringste Ahnung.«

»Das hat Siri auch gesagt.«

»Ich kann vielleicht eine Stich- von einer Schusswunde unterschieden, aber daraus Rückschlüsse auf Alter, Körpergröße, Herkunft und Vorgeschichte ziehen? Nein.«

»Apropos Vorgeschichte«, sagte Phosy und befreite sich aus ihrer Umklammerung. »Das Skelett ist relativ frisch. Es hängt sogar noch das eine oder andere daran.«

»Was soll das heißen?«

»Bänder, Sehnen, Haare. Die Bänder halten das Skelett notdürftig zusammen.«

»Was für Haare?«

»Lange. Sehr lange sogar. Schwarz. Selbst wenn die Partei es Männern nicht verboten hätte, die Haare lang zu tragen, gehörten sie eindeutig einer Frau.«

Dtui sah zu ihrer Tochter.

»Irgendwelche Kleidungsstücke?«, fragte sie.

»Nichts.«

»Wo habt ihr sie gefunden?«

»Am Fuß des Anusawari-Triumphbogens. Heute Morgen um vier.«

»Keine Decke? Nichts Schriftliches? Keine Zeugen?«

»Um vier Uhr morgens ist da nicht viel los«, sagte Phosy. »Um diese Zeit herrscht noch Ausgangssperre. Eine der Nachtstreifen hat es quasi im Vorbeifahren entdeckt. Sie sahen nur das Skelett, das, gegen eine Mauer gelehnt, auf der Erde saß.«

»Aber es muss ja irgendwie dorthin gebracht worden sein, mit einem Auto oder Lieferwagen. Da ist nachts so wenig Verkehr, dass jemand den Motor gehört haben muss. Vielleicht hat er oder sie den Wagen ja sogar gesehen.«

»Bis jetzt haben wir niemanden gefunden. Aber die Befragung läuft noch.«

»Und warum hat der Täter das Skelett ausgerechnet am Triumphbogen abgelegt«, fragte Dtui. »Meinst du …«

Malee rief aus den Tiefen ihres Unbewussten nach ihrer Mutter, kehrte jedoch gleich wieder ins Traumland zurück.

»Meinst du, es war eine symbolische Aktion?«, fragte Dtui. »So eine Art Statement? Mit politischem Hintergrund?«

»Jedenfalls wollte er, dass es gesehen wird«, sagte Phosy. »Am Fuß des Bogens brennt nur eine einzige Glühbirne, und genau unter der hat er die Tote platziert. Aber im Augenblick haben wir weiter nichts als das Skelett. Darum wäre ich dir wirklich dankbar, wenn du mal einen Blick darauf werfen würdest; vielleicht findest du ja etwas, das uns verraten könnte, wer die Tote ist.«

»Phosy, diesem Mädchen ist Fürchterliches angetan worden.«

»Ich weiß. Und wir werden den Täter finden.«

»Wo ist sie?«

»In der Kühlkammer der Pathologie. Wir haben heute Nachmittag den Strom wieder angestellt.«

»Ich werde Hilfe brauchen.«

»Madame Daeng hat Herrn Geung das Wochenende freigegeben. Und ich habe das mit der Klinikleitung abgeklärt. Du kannst dir so viel Zeit nehmen, wie du brauchst.«

»Ich wünschte, ich hätte etwas mehr Ahnung von der Materie.«

»Du machst das schon. Wie immer.«

Pünktlich am Sonntagnachmittag stand Dtui vor der Tür der Mahosot-Pathologie. Wie vordem nahm Dr. Siris WELCOME