Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Rotpunktverlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2012

In der Nacht vom 10. zum 11. Oktober 1987 stirbt Uwe Barschel, bis wenige Tage zuvor Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, in einem Hotel in Genf. Selbstmord oder Mord? Das ist die große Frage. Doch die Untersuchungen stehen von Anfang an unter einem schlechten Stern. In Genf wird geschlampt, in Deutschland weigert man sich, uberhaupt ein Verfahren aufzunehmen. Heinrich Wille, Autor dieses Buches, tritt 1992 seine Stelle als Leiter der Lubecker Staatsanwaltschaft an. Er wird mit dem Fall Barschel betraut. Sein Buch ist ein präziser, detaillierter Bericht uber die Ermittlungen, die nationalen und internationalen Verbindungen Barschels, seine teils wenig transparenten Unternehmungen. Und es ist ein ebenso genauer Bericht uber die Behinderungen der Untersuchung, die Vorenthaltung von Beweismitteln seitens anderer Behörden, die Einmischung der Politik. Wille hat das hier vorliegende Buch bereits 2007 geschrieben. Doch die Publikation wurde damals von der Schleswiger Generalstaatsanwaltschaft untersagt. Jetzt liegt es vor - das eindruckliche Dokument einer unmöglichen Ermittlung, das ebenso eindrucklich die Grenzen des Rechtsstaates aufzeigt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 492

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Heinrich Wille

Ein Mord, der keiner sein durfte

Der Fall Uwe Barschel und die Grenzen des Rechtsstaates

Vorwort von Stefan Aust

Rotpunktverlag

© Rotpunktverlag 2011, Zürich www.rotpunktverlag.ch

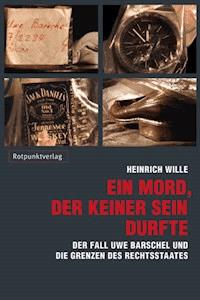

Umschlagfoto: Sichergestellte Beweisstücke: le bouton (der Hemdknopf), die Armbanduhr, das Whisky-Fläschchen und Barschels linker Schuh. ISBN 978-3-85869-469-0

E-Book 2011

Inhalt

Stefan Aust

Zum Fall Barschel – Vorwort

Zwei Stern-Reporter haben einen Auftrag

Genf, 10./11. Oktober 1987

Barschels Ehrenwort

Hotel »Beau Rivage«, Zimmer 317

Die verbotenen Fotos

Rätselhaftes »Testament«

Das Gutachten Wegener

Tatortskizze: Zimmer 317, Hotel »Beau-Rivage«

»Sie werden mich ja nicht gleich erschießen«

Die »Barschel-Pfeiffer-Affäre« und der Flug nach Genf

Flugzeugabsturz mit einem Überlebenden

Barschel wird in Genf erwartet

Wer ist »Roloff«?

Die Versäumnisse der Genfer Behörden

Uwe Barschels unaufhaltsamer Aufstieg

»Damp 2000« und Geschäfte mit Südafrika

Beispielgebend: Großadmiral Dönitz

Ostseebad »Damp 2000«

Waffengeschäfte mit dem Apartheidstaat

Die SPD an der Macht

Alles soll anders werden …

Referent im Justizministerium

Berufung zum Leiter der Staatsanwaltschaft Lübeck

In Sachen Barschel

Beginn des Ermittlungsverfahrens in Lübeck -

Der »Schubladen-Ausschuss«

Die Gauck-Behörde und die Akte »Rostock AP 3274/90«

Ermittlungsplanung der EG Genf

Die Spuren in die DDR und in die CSSR

Kontakte zum BND und zur Staatsanwaltschaft Genf

Der erste Runde Tisch

Rückschlag

Besuch bei der Gauck-Behörde und die Folgen

Die Gauck-Behörde hat mehr, als sie zugibt

Hausdurchsuchung in Berlin

Unerwartete Komplikation

Der Kniefall vor der Ikone Gauck

Beginn der Wende

Alltag in der Staatsanwaltschaft Lübeck

Projekte, Gefährdung, Untersuchungsausschuss

Projekt Opferschutz

… nicht klüger als jetzt, aber das auf einem höheren Niveau

Medienkampagne und Maulkorb

Die Vorgesetzten stehen selbst in der Kritik

Stasi-Akten und »K.-o.-Tropfen«

Wachsender Druck auf die Barschel-Ermittler

Die Frage der Verwertbarkeit von Stasi-Unterlagen

»Schlechtes Kabarett«

Neue Herausforderungen

»Dass die Akte Barschel auch eine politische ist, ist klar«

Vor dem »Schubladen-Untersuchungsausschuss«

Der Medienkampagne zweiter Teil

Eine Tischvorlage

Störfaktor Landespolitik

»Unter uns: Glauben Sie, dass es Mord war?«

Kriminalistische Nacharbeit in Genf

Wer war Stoffberg?

Erschwerte Zeugenvernehmungen

Die CIA-Spur

Wer hat welches Motiv?

Barschels Reisen in die DDR

Stasi, BND und internationaler Waffenhandel

Politischer Druck auf die Staatsanwaltschaft

Überlastung der Lübecker Staatsanwaltschaft

Barschel und die »Iran-Contra-Affäre«

Generalstaatsanwalt verordnet Zwangspause

Die »Iran-Contra-Affäre«

Angst vor unangenehmen Wahrheiten?

Die Ermittlungen werden abrupt gestoppt

Verwerfungen, Gesichtsverluste und Ehrverletzungen . . .

Ein Toter in Zürich und das Lösungsmittel an Barschels Schuh

Der Zeuge Bani-Sadr

Das ominöse Whiskyfläschchen

»Kein Kommentar«

Der General zieht das Ermittlungsverfahren an sich

Der Rückzieher

»Was ermittelbar ist, muss ermittelt werden«

Das Rätsel der verfärbten Badematte

Ringen um die Fortsetzung der Ermittlungen

Der »Kleinkrieg in der Justiz« und die »Mafia-Spur«

Der interne Kompromiss

Todesgefahr durch Indiskretion

Ein Mörder und kein Mord?

Generalstaatsanwalt Ostendorf will den Schlussstrich

Die Hände sind gebunden

Wie ein Verfahren endgültig ruiniert wird

Der Generalstaatsanwalt wirft das Handtuch

Ostendorfs Abschied

Disziplinarische Vorermittlungen

Iran-Contra, U-Boot-Deal, Mafia-Spur …

Das Gift in Barschels Körper

Die Stunde der Toxikologen

Toxikologische Untersuchungen

Kein einheitliches Ergebnis

Stoffberg, Mafia, Roloff und die »Schuh-Spur«

Geiselnahme im Gefängnis Lübeck-Lauerhof

Viele Spuren deuten auf Mord

Der BND weiß mehr

Der neue Generalstaatsanwalt tritt sein Amt an

Der Zeuge Bani-Sadr sagt aus

Barschels Schuh

Polyuretanlack und Dimethylsulfoxid

Keine Täter-, aber eine Tatspur

Verfahrenseinstellung

Restermittlungen und Gesamtbericht

Der »Gesamtbericht«

Förmliche Einstellung des Verfahrens

Der »Hauch des Zweifels«

Selbstmord ist nur eine theoretische Möglichkeit

Rückblick auf das Verfahren

Die Nagelprobe

Nachwort

Postskriptum

Dank

Literaturverzeichnis

Personenregister

Stefan Aust

Zum Fall BarschelVorwort

Ein perfekter Mord ist ein Todesfall, der nicht als Mord auffällt, der nach einem Unglück aussieht, einer tödlichen Erkrankung – oder nach Selbstmord.

Seit fast 25 Jahren wird darüber gestritten, ob der Tod des ehemaligen Schleswig-Holsteinischen Ministerpräsidenten Uwe Barschel in die eine oder die andere Kategorie fällt. Geklärt ist der Fall bis heute nicht.

Das ist am wenigsten der ermittelnden Staatsanwaltschaft in Lübeck anzulasten, die über Jahre versuchte, Licht in das Dunkel des Hotelzimmers 317 im Genfer Hotel »Beau Rivage« zu bringen, wo der Politiker am 11. Oktober 1987 tot in der Badewanne aufgefunden wurde. Der Leitende Oberstaatsanwalt Heinrich Wille hatte den Fall erst sieben Jahre nach dem Tod Barschels übernommen, da hatten die Schweizer Ermittler im Grunde schon aufgegeben – mit dem schlichten Ergebnis, Uwe Barschel habe Selbstmord begangen. Aus dem Chaos der Anfangsermittlungen, den Lücken der Spurensicherung und den offenkundigen Grenzen des Aufklärungsinteresses schweizerischer Behörden destillierten Oberstaatsanwalt Heinrich Wille und seine Mitarbeiter einen neuen Befund – und der sah eher nach Mord als nach Selbstmord aus. Vor allem das Obduktionsergebnis mit den unterschiedlichen Abbaustufen der verschiedenen Betäubungsmittel, die in Barschels Körper gefunden worden waren, ließ darauf schließen, dass Uwe Barschel bereits bewusstlos war, als das am Ende tödliche Gift in seinen Körper gelangte. Dass er sich dies nicht selbst zugeführt haben konnte, lag damit auf der Hand. Auch die Spuren an Barschels Kleidung, im Hotelzimmer und im Bad waren ohne reichlich Fantasie nicht mit einem Suizid zu erklären.

Bald fanden sich Wille und seine Männer in einem Dschungel politischer und geheimdienstlicher Interessen gefangen, auch die Führung der Staatsanwaltschaft schien kein sonderliches Interesse an einer nachhaltigen und damit lange andauernden Ermittlung zu haben. Am liebsten wären die schleswig-holsteinischen Behörden und Parteien beim ersten Befund geblieben: Selbstmord. Doch Heinrich Wille ermittelte verbissen weiter, und je mehr er sich in die Tiefen dieses rätselhaften Todesfalles vertiefte, umso mehr Fragen taten sich auf.

Plötzlich wurde Wille selbst zum Thema, seine Suche nach der Wahrheit wurde von Kollegen und Vorgesetzten mit Misstrauen beäugt, so als würde hier jemand einer Chimäre hinterherjagen. Und tatsächlich konnte der Staatsanwalt nicht mit einer Lösung, dem hieb- und stichfesten Beweis, dass es sich um einen Mord handelte, aufwarten – geschweige denn konnte er einen oder mehrere Täter präsentieren.

Jetzt, nach seinem Abschied aus dem aktiven Dienst, hat Heinrich Wille seine Ergebnisse und Erlebnisse aufgeschrieben – das Protokoll einer Mordermittlung im Irrgarten einer politischen Affäre, zwischen östlichen und westlichen Geheimdiensten, Waffenhändlern und Hochstaplern. Auch er kann den rätselhaften Fall nicht aufklären, kann nicht nachweisen, wer Uwe Barschel nach Genf gelockt hat, ob er sich vor seinem Tode mit Leuten getroffen hat, die alles andere als interessiert daran waren, dass Barschel auspackte. Der gestürzte Ministerpräsident hatte nämlich damit gedroht, im Untersuchungsausschuss des Kieler Landtages umfangreich auszusagen. Worüber, kann nur spekuliert werden – bis es vielleicht eines Tages genauere Informationen dazu gibt.

Bislang hat der Fall Barschel etwas von einem Glaubenskrieg, und das hat etwas mit seiner Vorgeschichte zu tun. Uwe Barschel war ein überehrgeiziger Politiker, ein eher rechter, und ein – wie sich nach seinem Tod herausstellte – von Angst getriebener Machtmensch, der in der Panik vor dem Verlust seines Amtes Psychopharmaka schluckte und nach der Vermutung seiner politischen Gegner vor keinem schmutzigen Trick zurückschreckte, um an der Spitze der Landesregierung zu bleiben.

Die Affäre begann mit einem Flugzeugabsturz auf dem Flughafen Lübeck-Blankensee, den Barschel schwer verletzt überlebte. Pilot und Kopilot kamen ums Leben. Kaum halbwegs genesen und noch an Krücken musste Barschel einen Wahlkampf führen, in dem sein Herausforderer Björn Engholm die besseren Karten zu haben schien.

Da kam ein Helfer wie gerufen, ein dubioser Journalist namens Rainer Pfeiffer, empfohlen vom Springer-Verlag. Dieser entfachte eine Schmutzkampagne, in der Engholm mit Privatdetektiven ausspioniert werden sollte, verdächtigt wurde, Aids zu haben, und beim Finanzamt anonym der Steuerhinterziehung beschuldigt wurde. Und bei all diesen Aktionen gab es Hinweise auf eine Mitwisserschaft Barschels. Dass auch die SPD frühzeitig über die dunklen Machenschaften aus der Staatskanzlei informiert war, kam erst sehr viel später heraus.

Die Affäre flog auf, als der Spiegel – basierend auf den Erzählungen des Täters Pfeiffer – eine Titelgeschichte über die »Waterkant-Affäre« veröffentlichte. Hier war Barschel der Anstifter, obwohl die Beweise dafür eher dürftig waren.

Der angeschlagene Ministerpräsident versuchte, sich aus der Affäre herauszuwinden, und sagte in einigen Punkten nachweislich die Unwahrheit. Im Zuge der öffentlichen Aufregung wurde der Ministerpräsident von seiner eigenen Partei fallen gelassen, und in der Tat sah anfangs alles eher danach aus, dass Barschel die Schmutzkampagne gegen Björn Engholm initiiert hatte. Die fragwürdige Rolle der SPD kam erst später, im Verlaufe der sogenannten »Schubladen-Affäre«, heraus, als klar wurde, dass der SPD-Vorsitzende von Schleswig-Holstein dem Drahtzieher der verdeckten Kampagne gegen die SPD, Pfeiffer, angeblich aus seiner Küchen-Schublade hohe Summen in Bargeld gezahlt hatte. Da war Barschel aber längst tot.

Als Barschel politisch stürzte, waren fast alle Medien, die meisten Parteifreunde und Gegner von seiner Schuld überzeugt. Was lag da näher, als an Suizid zu glauben. Ein Selbstmord war das Eingeständnis von Schuld, gab damit allen recht, die Barschel als Anstifter der Schmutzaffäre betrachteten.

Zweifel an einem Selbstmord wurde umgehend als nachträgliche Reinwaschung vom Schmutz der Kampagne betrachtet. Vor allem diejenigen Medien, deren wichtigster Zeuge der Haupttäter Pfeiffer war, brauchten den Selbstmord, um ihre eigene Berichterstattung nicht nachträglich infrage stellen zu müssen.

Jede Recherche, die in eine andere Richtung führte, wurde als Versuch der Rehabilitierung Barschels oder als substanzlose Verschwörungstheorie denunziert. Und vor allem jene Medien, die Barschel zu Fall gebracht hatten, weigerten sich konsequent, ihre investigativen Möglichkeiten zu nutzen, um den Fall tatsächlich aufzuklären. Stattdessen wurde das Feld denjenigen überlassen, die allerlei konspirative Fantastereien unters Volk streuten. Und in der Tat kreuzten sich im Fall Barschel die Spuren zahlreicher Geheimdienste, deren Aktivitäten Ende der 1980er-Jahre entdeckt wurden. Mit alldem sollte Uwe Barschel in irgendeiner Verbindung stehen, von den Waffengeschäften der »Iran-Contra-Affäre« bis zu den Machenschaften des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR, deren Aktenbestände nach dem Fall der Mauer zugänglich wurden.

Es stellte sich heraus, dass Uwe Barschel tatsächlich verdächtig oft in der DDR gewesen war, dass es eine umfangreiche Akte unter dem Decknamen »Hecht« über ihn gab, dass er sich auf kaum fassbar leichtsinnige Weise in DDR-Hotels zur Zielscheibe der Stasi gemacht hatte. Es gab allerhand Informationen, die ihn mit dem Waffenhandel in Verbindung brachten, doch bewiesen wurde das nie.

Dabei geriet aus dem Blickfeld, dass es zur Zeit der »Barschel-Affäre« einen Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag gab, der sich mit der Aufklärung eines Falles von großer politischer Tragweite beschäftigte, den illegalen Lieferungen von Blaupausen für U-Boote an das einem UNO-Embargo unterliegende Apartheidregime in Südafrika. Die HDW, Howaltswerke-Deutsche Werft in Kiel, hatte unter Umgehung aller internationalen Verbote Baupläne für Unterseeboote nach Südafrika geliefert. Das konnte nicht ohne das Wissen von Teilen der Schleswig-Holsteinischen Landesregierung erfolgt sein, denn diese war einer der Hauptgesellschafter der Werft. Der kriminelle Deal war aber schon unter Barschels Vorgänger im Amt des Ministerpräsidenten eingefädelt worden. Mit von der Partie war der Aufsichtsratsvorsitzende von HDW, inzwischen Finanzstaatssekretär in der Landesregierung von Uwe Barschel.

Ausgerechnet jener Staatssekretär war es, der in der schleswig-holsteinischen Bespitzelungsaffäre seinem Regierungschef den politischen Todesstoß versetzte, indem er ihn in bei einem eher nebensächlichen Thema der Lüge bezichtigte. Seine Aussage bewies für die Öffentlichkeit, dass Barschels berühmtes Ehrenwort hohl war. Damit schien klar, dass Barschel tatsächlich Anstifter der Bespitzelung und Denunziation seines politischen Kontrahenten Engholm gewesen war. Kaum jemand machte sich damals Gedanken darüber, dass zum Beispiel die Erkundigungen Barschels nach dem Fortgang des Steuerverfahrens gegen Engholm keinesfalls bewiesen, dass er dieses Verfahren auch selbst hatte in Gang setzen lassen.

Sein Mann fürs Grobe hatte nämlich systematisch Spuren gelegt, die auf Barschels Mitwissenschaft hindeuteten. Gleichzeitig hatte er Verbindungen zu den Opfern seiner Aktion aufgenommen, der schleswigholsteinischen SPD. Die war über Pfeiffers Aktionen offenbar besser unterrichtet als der vermeintliche Auftraggeber Barschel. Es war auch die SPD, die Pfeiffer an den Spiegel vermittelte. Auch die eidesstattliche Versicherung, die Pfeiffer gegenüber dem Nachrichtenmagazin abgab, war von einem Anwalt, der zugleich ein wichtiger SPD-Politiker war, entgegengenommen worden.

Damit soll nicht gesagt werden, dass die SPD selbst hinter der Engholm-Bespitzelung stand. Eines ist allerdings sicher: Der Mann fürs Grobe in Barschels Staatskanzlei trug auf mehreren Schultern.

Barschel schien nach dem Flugzeugabsturz und in seiner Angst vor dem Verlust der Macht die Übersicht über das, was sich in seiner nächsten Umgebung abspielte, verloren zu haben. Als er nicht nur von den oppositionellen Medien angegriffen, sondern auch von seiner eigenen Partei fallen gelassen wurde, deutete er gegenüber seinen Parteifreunden an, im Untersuchungsausschuss sein gesamtes Wissen zu offenbaren. Da dürften an einigen Stellen die Alarmglocken geläutet haben. An welchen, ist bisher unbekannt.

Die Logik allerdings spricht dafür, dass es in gewissen Kreisen nicht gern gesehen worden wäre, wenn Uwe Barschel über die Geheimnisse der U-Boot-Blaupausen für Südafrika geplaudert hätte. Vielleicht wusste er einiges, vielleicht wenig, aber vielleicht hätte das wenige auch ausgereicht, um dem gleichzeitig laufenden Untersuchungsausschuss in Bonn neue Nahrung zu geben.

In dieser Situation trat ein Unbekannter auf den Plan, der unter dem Namen Roloff dem auf den Kanarischen Inseln weilenden Barschel Entlastungsmaterial anbot und ihn zu Verhandlungen darüber nach Genf bestellte. So jedenfalls steht es in den bei Barschel später gefundenen Notizen. Es ist darin etwa die Rede von Beziehungen Pfeiffers zur SPD.

Kurz nach Barschels Tod wurden diese angeblichen Entlastungsmatierialien als plumpe Erfindung des scheinbar der Anstiftung überführten Ministerpräsidenten betrachtet. Erst beim zweiten Untersuchungsausschuss zur »Schubladen-Affäre«, lange nach Barschels Tod, wurde klar, dass seine handgeschriebenen Notizen durchaus in das Raster der neuen Erkenntnisse passten.

Insofern ist es durchaus denkbar, dass der ins Bodenlose gestürzte Politiker nach jedem Strohhalm griff, um nachzuweisen, dass er Opfer eines politischen Komplotts war. Bekanntlich gelang ihm das nicht, weil sein Entlastungszeuge entweder nicht kam oder ihn nur nach Genf lockte, damit ihm dort andere auf den Zahn fühlen konnten – was bekanntlich für Uwe Barschel tödlich endete.

Eine solche Version der Ereignisse im Hotel »Beau Rivage« ist sicher nicht unwahrscheinlicher als die offizielle Selbstmordtheorie. Insofern ist es ein großes Verdienst, dass der im Todesfall Barschel ermittelnde Staatsanwalt Heinrich Wille seine eigenen Erlebnisse um diese größte Politaffäre in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in Buchform publiziert. Er hat seine eigene Geschichte mit diesem Fall – eine Geschichte von Ermittlungen, aber auch der Behinderung von Ermittlungen –, die perfekt in das Raster einer multiplen Vertuschungsaktion passt. Aus den verschiedensten Gründen waren die verschiedensten Kreise offenbar daran interessiert, die Wahrheit nicht ans Tageslicht kommen zu lassen.

Aber alle Ermittlungsergebnisse und alle Obduktionsbefunde deuten darauf hin, dass Barschel nicht allein war, als er die tödlichen Medikamente zu sich nahm, und dass er nicht freiwillig in die Badewanne stieg, um dort zu sterben. Seine Enthüllungsdrohungen dürften für gewisse Gruppierungen ein Motiv gewesen sein.

Vielleicht haben die schleswig-holsteinische Bespitzelungsaffäre und der Tod im »Beau Rivage« nur sehr indirekt etwas miteinander zu tun – dass der so tief gefallene Politiker plötzlich zu einer Gefahr geworden war, und zwar für ganz andere als die SPD im Norden. Zum Beispiel für ein Apartheidregime im Süden Afrikas, das mit einer Werft ganz oben im Norden Deutschlands illegale Geschäfte machte. Aber das ist natürlich auch nur eine Spekulation, wenn auch eine ziemlich simple.

Die Ermittlungen im Fall Uwe Barschel sind noch längst nicht am Ende. Ganz perfekt war der Mord eben doch nicht.

Hamburg

Juli 2011

Zwei Stern-Reporterhaben einen Auftrag

Genf, 10./11. Oktober 1987

Zwei Männer fliegen nach Genf. Es ist Sonnabend, der 10. Oktober 1987. Sie nehmen den Abendflug um 19 Uhr von Hamburg mit einer Zwischenlandung in Frankfurt. Die Männer kennen sich gut; sie sind Kollegen beim Stern. Einer von ihnen, Hanns-Jörg Anders, hat eigentlich noch Urlaub. Er ist gerade vor zehn Minuten von einer Urlaubsreise zurückgekommen, als ihn sein Chef anruft. Er soll gemeinsam mit dem Kollegen Sebastian Knauer nach Genf fliegen. Die beiden haben einen Auftrag: Sie sollen in Genf Dr. Dr. Uwe Barschel treffen, den zurückgetretenen Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein.

Eigentlich wollten Rechercheure des Stern Barschel auf Gran Canaria treffen, wohin sich der Ex-Ministerpräsident für ein paar Tage zurückgezogen hatte. Doch das war ihnen nicht gelungen.

Hanns-Jörg Anders ist Fotograf, der Redakteur Sebastian Knauer soll den Text machen. Der Auftrag lautet, Barschel in Genf zu interviewen »und«, so gibt Anders später zu Protokoll, »von ihm einige Fotos zu machen. In erster Linie sollte er uns erklären, was der Grund seines Aufenthalts in Genf wäre, dann, warum er seinen Urlaub auf den Kanarischen Inseln unterbrochen hätte. Wir wussten, dass er einen Platz für einen Flug der Lufthansa um 14.45 Uhr nach Frankfurt und dann Hamburg gebucht hatte. Wir versuchten zu erfahren, wie er sich gegenüber der Bevölkerung rehabilitieren wollte und welche Absichten er hätte.«

Was bringt den Stern dazu, zwei Journalisten nach Genf zu schicken, um Uwe Barschel zu interviewen? Barschel war am 2. Oktober vom Amt des Ministerpräsidenten zurückgetreten. Als der CDU-Politiker am 14. Oktober 1982 mit 38 Jahren dieses Amt angetreten hatte, war er der jüngste Ministerpräsident aller Zeiten gewesen. Nun hat der Schleswig-Holsteinische Landtag einen Untersuchungsausschuss eingesetzt, um eine Affäre aufzuklären, die den Namen Uwe Barschels trägt. Wesentlicher Akteur dieser Affäre ist der Medienreferent Reiner Pfeiffer, den Uwe Barschel auf Empfehlung des Springer-Konzerns 1986 in der Staatskanzlei eingestellt hat.

In einem Brief an den Chef der Pressestelle der Kieler Staatskanzlei, den Staatssekretär Gerd Behnke, hat Reiner Pfeiffer beteuert: »Ich habe mich fest entschlossen […] für den Wahlsieg der CDU in Schleswig-Holstein zu kämpfen wie ein potenzieller Olympiasieger.« An Uwe Barschel schreibt er, er sei »[…]bereit, für ihn und seinen Wahlsieg bis zum Umfallen zu kämpfen«. In einem Brief an den Springer-Direktor Gerd Rattmann definiert er seine Tätigkeit so: Es sei seine Aufgabe, »das Image des Ministerpräsidenten einerseits aufzupolieren, andererseits das Ansehen des Gegenkandidaten wirkungsvoll zu demontieren«.

Barschels Ehrenwort

Unter anderem werden gegen den Ministerpräsidentenkandidaten der SPD, Björn Engholm, folgende Aktionen ins Werk gesetzt:

Inwieweit diese Aktionen Uwe Barschel bekannt waren oder von ihm veranlasst wurden, ist bis heute nicht aufgeklärt. Jedenfalls führten Artikel im Nachrichtenmagazin Der Spiegel vom 7. und 14. September 1987 über die Bespitzelungsaffäre zur politischen Krise in Schleswig-Holstein. Am 18. September 1987 erklärt Barschel in der berühmt-berüchtigten »Ehrenwort-Pressekonferenz«: »Meine Damen und Herren, über diese Ihnen gleich vorzulegenden eidesstattlichen Versicherungen hinaus gebe ich Ihnen, gebe ich den Bürgerinnen und Bürgern des Landes Schleswig-Holstein und der gesamten deutschen Öffentlichkeit mein Ehrenwort, ich wiederhole: ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass die gegen mich erhobenen Vorwürfe haltlos sind. Ich danke Ihnen.«

Bald danach stellt sich heraus, dass die eidesstattlichen Versicherungen in wesentlichen Teilen unzutreffend sind; Uwe Barschels Version wird brüchig. Er sieht keine andere Wahl, als am 25. September 1987 seinen Rücktritt als Ministerpräsident anzukündigen.

Am nächsten Tag trifft er sich mit einem Freund aus Studententagen. Sie kennen sich seit 1968, als sie in demselben Studentenheim gewohnt haben. Es handelt sich um Dr. med. Thian-Fung Tjan. Später hatte er sich dann als Hals-Nasen-Ohren-Arzt im Wahlbezirk von Uwe Barschel niedergelassen. Im Frühjahr 1986 nimmt Dr. Tjan an einer offziellen Reise Uwe Barschels nach China teil. Barschel will sich nicht auf die Dolmetscher verlassen, die ihm von chinesischer Seite gestellt worden sind, und nimmt den sprachkundigen HNO-Arzt mit, dem er uneingeschränkt vertraut und den er bei dieser Gelegenheit auf dem Hinflug – scherzhaft – zu seinem »Leibarzt« ernennt. Mitfliegende Journalisten sehen dies als einen Anflug von Größenwahn.

Barschel und Dr. Tjan brechen zu einem gemeinsamen Spaziergang mit Freya Barschel und einer Tochter auf. Freya Barschel und die Tochter gehen voran, während Dr. Tjan sich mit Uwe Barschel unterhält. Er schlägt ihm vor, eine Weltreise zu machen, möglichst weit weg zu fahren, um zu entspannen. Barschel lehnt ab. Er wolle die Sache »durchstehen« und könne nicht sehr weit weg fahren, damit er für den Untersuchungsausschuss zur Verfügung stehe. Er wolle nur mit seiner Frau nach Gran Canaria fliegen. Am 6. Oktober 1987 tritt Uwe Barschel mit seiner Ehefrau den Urlaub auf Gran Canaria an, den er am 10. Oktober unterbricht.

Das Team des Stern weiß, dass Barschel im Hotel »Beau Rivage« in Genf ein Zimmer gebucht hat und dort auch tatsächlich ist. Dies haben sie bereits in Hamburg durch den Schweizer Journalisten Frank Garbely erfahren, der für den Stern versucht hat, Barschel am Genfer Flughafen zu interviewen. Garbely stellt gegen 16.30 Uhr fest, dass Barschel im »Beau Rivage« eingecheckt hat, und informiert die Stern-Redaktion in Hamburg. Da sind die Journalisten Anders und Knauer bereits unterwegs.

Garbely wird gebeten, sich zum Hotel zu begeben und herauszufinden, was Uwe Barschel macht. Garbely geht ein- oder zweimal ins Foyer des »Beau Rivage«, bleibt allerdings dort nicht lange, und da er über Barschel nichts in Erfahrung bringen kann, begibt er sich gegen 19 Uhr nach Hause. Gegen 22 Uhr fährt er wieder zum Hotel und setzt sich an die Bar, um die Ankunft der beiden Journalisten aus Hamburg abzuwarten.

Bei der Zwischenlandung in Frankfurt ruft Sebastian Knauer im »Beau Rivage« an und verlangt Uwe Barschel zu sprechen, was indessen nicht gelingt. Gegen 22.30 Uhr treffen Anders und Knauer im »Beau Rivage« ein; sie vergewissern sich, ob Barschel noch im Hotel ist, und erkundigen sich an der Rezeption, ob er am kommenden Morgen früh abreisen würde. Zu Barschel selbst bekommen sie keine telefonische Verbindung. Also begeben sie sich beide auf ihre inzwischen gemieteten Zimmer, nicht ohne an dem Zimmer 317 vorbeizugehen, dessen Nummer bereits Frank Garbely in Erfahrung gebracht hatte. Dort hängt ein Schild »Bitte nicht stören« an der Türklinke. Die Stern-Leute veschieben das geplante Interview auf den nächsten Morgen.

Sie lassen sich um 6 Uhr wecken. Sie treffen sich im Frühstücksraum, um auf jeden Fall Uwe Barschel nicht zu verpassen, falls der bereits früh aufstehen sollte. Hanns-Jörg Anders sieht an der Tür des Zimmers 317 immer noch das rote Schild »Bitte nicht stören«. Sebastian Knauer fragt im Frühstücksraum, ob Uwe Barschel sein Frühstück aufs Zimmer bestellt hat, das wird verneint. Also platzieren sich die beiden Journalisten so, dass Barschel das Hotel nicht verlassen kann, ohne dass sie es bemerken.

Anders mietet ein Auto bei Avis, damit sie für den Fall des Falles mobil sind, und holt es gegen 9 Uhr ab. Knauer teilt ihm mit, dass er Uwe Barschel immer noch nicht gesehen habe. In der Zwischenzeit hat er einen Flug nach Hamburg gebucht mit derselben Maschine, die Uwe Barschel offenbar nehmen will – Abflugzeit 14.45 Uhr. Knauer ist inzwischen mehrfach in der dritten Etage gewesen. Die beiden Journalisten checken aus dem Hotel aus, um beweglich zu sein. Knauer versucht, von einer Telefonzelle in der Nähe der Rezeption das Zimmer von Uwe Barschel zu erreichen – vergebens. Beide sind der Auffassung, dass ein Interview nur dann noch Sinn macht, wenn es gelingt, Uwe Barschel bis etwa 12 Uhr zu erreichen.

Hotel »Beau Rivage«, Zimmer 317

Die Zeit verstreicht. Gegen 12 Uhr klopft Knauer an die Tür des Zimmers 317. Als keine Reaktion erfolgt, drückt er die Klinke hinunter und öffnet die Tür ein Stück weit. Er sieht auf der rechten Seite einen Koffer, er sieht auch einen Schuh. Ist Uwe Barschel überhaupt in diesem Hotel oder ist er in einem anderen Hotel abgestiegen? Handelt es sich hier möglicherweise um ein Täuschungsmanöver? Was ist zu tun? Soll man bereits zum Flughafen fahren, um ihn dort endlich zu treffen? Das verwerfen die beiden Journalisten, sie warten weiter. Falls Barschel sich woanders aufhält, so ihre Überlegung, müsste er ja noch einmal zurückkommen, um seinen Koffer zu holen.

Sebastian Knauer ist bekannt, dass Barschel nach eigenen Angaben eine unbekannte Person treffen wollte, die angeblich Entlastungsmaterial für ihn hat. Der Eindruck, den der Journalist bei dem kurzen Öffnen der Zimmertür von der Situation hat, ist diffus. Ein Notizblock liegt auf dem Bett. Er muss irgendetwas mit dem Fall zu tun haben. Oder liegt der Notizblock auf dem Nachttisch? Auf dem Bett liegen ein Schlafanzug und ein aufgeschlagenes Buch. Wie soll er sich verhalten? Hält sich möglicherweise noch eine weitere Person in dem Zimmer auf? Was ist mit den Notizen; haben sie Bedeutung für die weitere Recherche? Sebastian Knauer bittet Hanns-Jörg Anders, der Bedenken hat und daher auch nicht in das Zimmer geht, um seine Nikonkamera, um drinnen Aufnahmen zu machen. Mit dieser Kamera kann man aber keine Dokumente fotografieren.

Die Stern-Leute beschließen daher, die Notizen herauszuholen und unter einer Lampe mit einer anderen Kamera zu fotografieren. Sebastian Knauer geht wieder in das Zimmer mit dem Schild »Bitte nicht stören« an der Türklinke. Er geht durch den kurzen Zimmerflur in das eigentliche Zimmer und nimmt die Notizen an sich. Es handelt sich um einen Block, der handschriftlich beschrieben ist, sowie einen Zettel und ein danebenliegendes Telex.

Die Notizen werden fotografisch dokumentiert. Anders hat einen geeigneten Platz in der zweiten Etage ausfindig gemacht. Der Notizblock und das Telex werden dort unter eine Wandlampe gehalten und schnell fotografiert. Knauer konnte die Unterlagen im Zimmer nicht lesen, da es schnell gehen musste. Die Arbeit mit einem Blitzlicht wäre zu auffällig gewesen. Der erfahrene Fotograf Anders hat einen hochempfindlichen Film, der lesbare Fotos von den Dokumenten ermöglicht.

Anschließend geht Knauer mit den Unterlagen wieder in das Zimmer 317. Hanns-Jörg Anders hat den Eindruck, dass er lange dort verbleibt. In solchen Situationen können drei Minuten eine Ewigkeit sein. Anders kontrolliert die Umgebung im Hotel, um Knauer notfalls zu warnen. Er geht langsam nach unten und verweilt dort bei einer Sitzgruppe. Endlich kommt Knauer. Er ist schweißnass, kreidebleich und geht mit seinem Kollegen nach draußen. Dann sagt er: »Der ist tot. Er sieht furchtbar aus. Ich weiß gar nicht, ob er es ist.«

Die verbotenen Fotos

Vor dem Verlassen des Raumes geht Sebastian Knauer einen Schritt in das Badezimmer. Dabei fällt sein Blick nach rechts in den dort befindlichen Badezimmerspiegel. In diesem Spiegel sieht er, dass irgendetwas nicht in Ordnung sein kann. Er hat den Eindruck, dass das Klima in dem Raum feucht ist, treibhausartig. Es ist hell erleuchtet. Knauer sieht hinter die Tür. Alles geht sehr schnell, die Zeit drängt. Der Blick richtet sich auf die Badewanne und auf den in der Badewanne befindlichen tot wirkenden Körper. Kann man noch Erste Hilfe leisten? Wie muss man sich verhalten? Der größte Teil des Körpers befindet sich unter Wasser. Der Rumpf und der Oberkörper. Der Kopf und ein Arm ragen aus dem Wasser.

Um das rechte Handgelenk ist ein Tuch gewickelt. Knauer berührt den Leichnam nicht, er ist davon überzeugt, dass Uwe Barschel tot ist. Er macht die Fotos, die später um die Welt gehen. Nach etwa zehn Minuten verlässt Sebastian Knauer das Zimmer 317.

Im Foyer begegnet er dem Kollegen Anders. Garbely ruft an, Knauer bittet ihn, ins Hotel zu kommen. Er teilt Anders mit, was er in dem Zimmer gesehen und dass er die Fotos gemacht hat. Knauer ist hochgradig erregt. Sie überlegen, was zu tun ist. Die Hotelleitung und die Polizei sind zu informieren und natürlich auch die Redaktion. Frank Garbely trifft im Hotel ein. Er hat eine Mütze dabei, die er abgenommen hat. In diese werden konspirativ die Filme gelegt. Die Fotos sind illegal.

Die Polizeibehörden scheinen nicht übermäßig interessiert an umfangreichen und dezidierten Ermittlungen bei diesem Todesfall. Sebastian Knauer und Hanns-Jörg Anders werden am 11. Oktober 1987 als Zeugen vernommen. Sie machen natürlich über die Fotoaktion keine Angaben; dies wird erst später offenkundig, als die Fotos am 22. Oktober 1987 im Stern veröffentlicht werden. Gegen Sebastian Knauer wird daraufhin ein Verfahren wegen Verstoßes gegen Artikel 186 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB) eingeleitet, weil er unbefugt das Hotelzimmer betreten hatte und wegen Verstoßes gegen Artikel 179quater des Strafgesetzbuches, weil er, so Knauer, gemeinsam mit Anders »in besagtem Zimmer Lichtbildaufnahmen von bestimmten dort befindlichen Schriftstücken und vom Leichnam des Uwe Barschel machte oder machen ließ und weil ich besagte Fotos in der Illustrierten Stern veröffentlicht hatte«.

Sebastian Knauer macht diese Aussagen am 1. Juni 1988 im Palais de Justice in Genf vor der Untersuchungsrichterin Claude-Nicole Nardin, die auch zu Beginn die Ermittlungen in diesem Verfahren – nicht gerade sehr glücklich – geleitet hat. Er bestätigt den Vorwurf, dort in dem Zimmer Fotos gemacht zu haben, und sagt aus, dass er die Entscheidung allein getroffen habe, die Aufnahmen zu machen. Er habe mit dem Stern am Vormittag des 11. Oktober zwei Gespräche geführt, und zwar nach der Entdeckung des Leichnams. Zu seiner Verteidigung weist Knauer darauf hin, dass es eine ungewöhnliche Situation gewesen sei und dass er nie förmlich danach gefragt worden sei, ob er Fotos gemacht habe.

Am 16. November 1990 kommt es zur Verhandlung gegen Knauer, wobei Generalstaatsanwalt Bernard Bertossa die Anklage vertritt. Am 26. November wird Sebastian Knauer zu einer Bewährungsstrafe von drei Monaten Gefängnis und einer Geldstrafe von 10 000 Franken verurteilt. Der Kassationshof für Strafsachen des Schweizerischen Bundesgerichts weist die eingelegte Revision mit Entscheidung vom 10. Juli 1992 zurück.

Auch wenn ein Interview mit Uwe Barschel in Genf nicht mehr stattfinden konnte, bleibt doch eines festzuhalten: Die Journalisten haben die letzten Notizen des Verstorbenen dokumentiert, wenn auch illegal.

Diese sieben Blatt, überschrieben »Notiz auf Flug LPA-Genf ca. 12.00 Unterlage für UA« und veröffentlicht im Stern, könnten ein Vermächtnis von Uwe Barschel darstellen – aber sind sie es wirklich? Nach der Leseabschrift eines Kieler Kriminalbeamten, der sich umgehend nach Genf begeben hatte, lautet der gesamte Text wie folgt:

Rätselhaftes »Testament«

»Notiz auf Flug LPA-Genf ca. 12.00

Unterlage für UA:

1) Anruf Sonntag später Nachmittag (wohl 26.9.) Bei mir zu Hause. Anonym. Schon der zweite. Der sagte nichts (Woher haben die unsere Geheimnummer) Kurzes Gespräch. Mann, Alter schwer definierbar. (nicht sehr alt) gibt an, er wisse genaueres über Pfeiffer. Will sich wieder melden. Sage meiner Frau nichts. Nächsten Morgen (ich glaube (27.9.)) Treffen mit Min Schwarzbei einer Besprechung. Höflichkeit. Erwähne, dass ich erstmals Angst habe. Sage keine Einzelheiten. Personen + Objektschutz wird verlängert. So Schwarz. Geschieht dann […] eh.

(2. Blatt)

2) Anrufe kommen noch zweimal. Immer zu Hause. Aber kein Gespräch; Da im Hintergrund unsere Kinder Lärm machen. 1 x saugte Frau Lewandowski. Das allererste Gespräch hatte ich im Arbeitszimmer (ab?) -angenommen. Diese beiden Anrufe könnten auch von ganz anderen gewesen sein. Spreche auch darüber mit niemanden. Will Freya nicht […][…] Möglich, daß ich gelegentlich R.L. daran (davon?) erwähne. Ohne Bedeutung.

3) Freitag 9.10. Bin gerade wegen Telex an Kribben im Büro. Anruf für mich. Spanierin in Zentrale legt Gespräch in freien Raum. Habe von dort am 8.10. mehrfach mit Dtland tel. (Hebbeln, Samson) Anrufer gibt (sogar auch?) Namen preis. RobertRo(h)loff. Habe den Eindruck Name stimmt nicht. Will mir helfen gegen Pfeiffer.

(3. Blatt)

Will kein Geld. Nur Fahrtkosten.

Will sich mit mir in Madrid treffen.

Hinterher fällt mir ein, wieso wußte

er daß ich urspr. n. Madrid zurück wollte?

Kann nur in Kiel bekannt gewesen

sein. Oder bei […].. – Reise-Büro.

Jetzt fahre ich aber über Genf (billiger)

Kann Kinder bei Bruder besuchen.

Er will mit dem Auto kommen. Es geht

nicht – Geld. Pfeiffer hat mind 1

Hintermann. Der hat ihn (Roloff)

betrogen. Rache. Ist nicht bereit zur

Polizei zu gehen. Material das er mir

im Flughafen Genf (internationaler

Info-Punkt ist Treffpunkt) geben will

soll reichen.

Wer weiß, ob er kommt. Glaube

nicht so recht daran.

(4. Blatt)

Meine Frau meint, soll jeder Spur nachgehen.

Meine Schwester befragt meinen

Klassenkameraden (beim Staatsschutz HH),

(rate?) ab. Der hatte ich aber gesagt, ich hätte

angerufen. Sagt: kann Info am Telefon

am besten anonym geben. Wollte ihr nicht

sagen, daß der angerufen in B.F.

Wäre meiner Schwester sich zu

gefährlich vorgekommen. Fällt mir noch

ein, daß R.R. sich mit LReg Kiel

in BF gemeldet hat. Nur deshalb

an Apparat gegangen. Anrufe vom Stern

ca. 1 Tag früher kamen nicht durch

Büro + Hotel haben mich verleugnet. Hotel

wußte sowieso nichts, daß ich im

Haus Lechner privat wohnte. Direktanrufe

waren bis Freitag nicht möglich.

Telefon kaputt. Nur Hebbeln, Schwester

Mutter, Lechners kannten private Nr. in

Bahia (Fieliz?)

(5. Blatt)

17.10 Hotel Beau Rivage

Treffen mit »R.R.« hat geklappt.

Tatsächlich. Er hat mir viel erzählt. Er

hat Pfeiffer nur 2 o 3 x kurz gesehen.

Hat ihn im Fernsehen wiedererkannt.

Sein Name damals Gelsenberg.

R. kennt Pfeiffer-Gelsenberg über einen

»Freund«. Name nennt er nicht.

Der ist ausgebildeter Paßfälscher. P.

behauptet dieser oder weitere sind

die Hintermänner Pfeiffers. Er weiß von

seinem »Freund«, daß Pfeiffer im Spiegel-

Konzern sein Unwesen treiben sollte. Es

soll um Erpressung der Firmenleitung

gegangen sein mit echten o. gefälschten

Dokumenten. Daraus wurde nichts

weil Pf. zur Pressestelle kam.

Dann wurde Pfeiffer auf mich angesetzt.

(6. Blatt)

Da bei mir nichts zu holen war (kein Geld) »Überwechseln«

zur SPD / Spiegel. Genaue Einzelheiten

weiß R.R. auch nicht. Hat seine

Informationen aus Gesprächen mit

»Freund«. Den kann er nicht nennen

weil sonst selbst in Gefahr. Der hat ihn betrogen.

R.R. will mir ein Bild geben, daß

Pfeiffer + Freund zeigt. Freund seit ca.

4 Wochen verschwunden. Will von

mir nur 3–400 DM für Reisegeld.

Ist mit Auto hier. Wagen hat er nicht gezeigt.

Beinahe wäre alles geplatzt. Als ich

ausstieg, wurde ich von »Weltwoche«-

Journalist empfangen + fotografiert. Tat

es sei Irrtum. Bestieg Taxi, fuhr ein paar

mal um Flughafen und traf dann ungestört

R.R. Er erkannte mich sofort. Gespräch

dauerte ca. 20 Min. Spaziergang in

Flughafennähe.

(7. Blatt)

Ich bin sicher daß er kommt mit dem

Bild. Beschreibung: ca 178 cm, kein Bart,

dunkelblonde Haare, sportlich, Jeans, blauer

Pullover und eine Popeline Jacke.

Scheint Rheinländer zu sein. Wirkt

ängstlich + mißtrauisch.«

Das Gutachten Wegener

Diese letzten Zeilen Uwe Barschels werden später vielfach diskutiert und analysiert. In dem »Gesamtbericht in dem Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen Verdachts des Mordes an Dr. Dr. Uwe Barschel«, verfasst von der Staatsanwaltschaft Lübeck am 27. April 1998, heißt es dazu:

Bei den Unterlagen, die am Ereignisort aufgefunden wurden, befanden sich auch handschriftliche Aufzeichnungen, unter anderem überschrieben mit »Unterlage für UA«. Die insgesamt sieben Seiten wurden unter Verwendung eines Kugelschreibers mit blauer Mine angefertigt. Physikoptische Untersuchungen, die bereits von der Genfer Kriminalpolizei vorgenommen wurden, erbrachten keinerlei Anzeichen für einen qualitativen Unterschied beim verbrauchten Mineninhalt.

Daneben fanden sich typische Merkmale im Linienverlauf, welche auf Unebenheiten der Kugel im Schreiber zurückzuführen sind, und zwar auf allen Stücken. Eine Probe des Striches wurde auf die letzte Seite des Blocks mit den handschriftlichen Aufzeichnungen gesetzt, und zwar mit dem im Hotelzimmer vorgefundenen Kugelschreiber mit der Aufschrift »Renata«. Die vorgenommenen vergleichenden Untersuchungen ließen keine ersichtlichen Unterschiede zwischen dem Mineninhalt des Kugelschreibers »Renata« und dem auf den handschriftlichen Aufzeichnungen erkennen. Die typischen Merkmale des Vergleichsstriches sind den im Text der handschriftlichen Aufzeichnungen vorgefundenen sehr gleich. Es wird daher bei dieser Untersuchung der Schluss gezogen, dass es so gut wie sicher sei, dass die handschriftlichen Aufzeichnungen unter Benutzung des Kugelschreibers mit der Aufschrift »Renata« gefertigt wurden. Eine weitere, beim Kriminaltechnischen Institut des Bundeskriminalamtes in Auftrag gegebene Untersuchung hat ergeben, dass die handschriftlichen Aufzeichnungen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit von Dr. Uwe Barschel herrühren; dem Bundeskriminalamt stand zu Vergleichszwecken umfangreiches Material, welches zweifelsfrei von Dr. Barschel herrührte, zur Verfügung.

Die vorbezeichneten handschriftlichen Aufzeichnungen sind ferner beim Institut für Psychologie der Christian-Albrechts-Universität Kiel durch Professor Dr. Dr. Wegener begutachtet worden. Dabei sollte die Frage untersucht werden, ob es aus sachverständiger Sicht möglich sei, eine Aussage dahin gehend zu treffen, ob die Aufzeichnungen als »Gedächtnisstütze« für eine Aussage vor dem Untersuchungsausschuss zu werten sind oder ob diese dazu bestimmt waren – nach dem Tode –, von Dritten gefunden und zur Kenntnis genommen zu werden.

Der Gutachter stellt fest, dass Hinweise auf eine Selbstrechtfertigung des eigenen Verhaltens bzw. in Bezug auf die zu erwartenden Vorwürfe fehlen. Die Darstellung entbehre (jedoch) vieler für einen Untersuchungsausschuss bedeutsamer Details. Es sei unwahrscheinlich, dass die vorliegenden Notizen als Stichwortunterlagen für die Anhörung in einem Untersuchungsausschuss geschrieben worden seien. Die These, die Nachwelt als Adressat der Notizen vorgesehen zu haben, finde ebenfalls wenig Unterstützung in dem Text. Es seien eindeutige Hinweise auf eine Suizidabsicht bzw. Suizidstimmung nicht aufzufinden.

Klassische Signale für einen Bilanzselbstmord, ebenso wie auch für eine aus der depressiven Stimmung heraus entstandene Selbsttötungsabsicht fehlen danach. Es gäbe ferner keine Merkmale in den Notizen für eine beabsichtigte Vortäuschung einer Selbsttötung als Fremdeinwirkung. Schließlich seien auch Anzeichen für eine reale oder nur eingebildete Bedrohung im Sinne eines physischen Angriffs auf die Person Dr. Uwe Barschels nicht erkennbar. Psychologisch sei die Möglichkeit zu erwägen, dass der Schreiber in der Absicht begonnen habe, Stichworte für seine Anhörung im Untersuchungsausschuss anzufertigen, dass diese Absicht dann jedoch aufgegeben bzw. vernachlässigt wurde zugunsten einer mehr tagebuchmäßigen Berichterstattung. Ein solcher Wandel der Zielvorstellung über den Adressaten bzw. den Zweck der Notizen müsse nicht als pathologisches Anzeichen im Sinne gestörter Denkvorgänge interpretiert werden.

Das bedeutet: Die Urheberschaft Uwe Barschels an diesen Zeilen ist so gut wie zweifelsfrei geklärt, ein höherer Wahrscheinlichkeitsgrad als »mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit« wird üblicherweise bei Schriftgutachten nicht verwendet. Es erscheint auch eher unwahrscheinlich, dass Uwe Barschel bereits auf dem Flug angefangen hat zu schreiben und nicht erst alles im Zusammenhang im Hotel – Kugelschreiber und Strichidentität sprechen jedenfalls dafür.

Um überhaupt mögliche Schlüsse aus dem Inhalt und der Form dieser letzten Zeilen ziehen zu können, war die Feststellung der Urheberschaft unerlässlich. Darüber hinaus ging es darum, vor dem Hintergrund der diskutierten Selbstmordthese die wohl letzten Zeilen Uwe Barschels in diesem Zusammenhang zu gewichten und zu werten. Wird jemand, der sich zu einem Selbstmord entschlossen hat, die letzten Zeilen in dieser Weise abfassen – selbst wenn er verbergen will, dass es sich um einen Selbstmord handelt, und die Legende in die Welt setzen will, dass es sich um einen Mord gehandelt habe? Diese aus heutiger Sicht fast absurde Fragestellung war seinerzeit vor dem Hintergrund der veröffentlichten Meinung der entscheidende Punkt der Auseinandersetzung; eine Hypothek, unter der das spätere Ermittlungsverfahren auch zu leiden hatte. Es ging also um die Frage, ob in diesen Zeilen möglicherweise Anhaltspunkte für suizidale Tendenzen, also versteckte Hinweise auf Selbstmordabsichten, gefunden werden konnten.

In einem 15-seitigen Gutachten verneint Professor Herrmann Wegener, der als Gutachter gewonnen werden konnte, diese Frage. Solch ein Gutachten kann man natürlich nur ganz vorsichtig erstellen; die Schlussfolgerungen sind nicht naturwissenschaftlich sicher. Aber immerhin: Wegener hat diese Aussage getroffen und das hat einiges Gewicht.

Wer war der inzwischen verstorbene Professor Wegener? Er war von 1963 bis 1983 Direktor des Instituts für Psychologie an der Kieler Christian-Albrechts-Universität. Als Gerichtsgutachter hat er in einer Unzahl von Fällen die Persönlichkeit von Straftätern beurteilt und über die Glaubwürdigkeit der Aussagen von Angeklagten und Zeugen seine Gutachten erstellt. Diese Tätigkeit hat er auch nach seiner Emeritierung 1983 fortgesetzt und in spektakulären Prozessen nicht selten die Entscheidung des Gerichtes mitbestimmt. Im Jahre 1992 wurde von der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Stade der sogenannte »Heidemörder« Thomas H. zu einer langjährigen Freiheitsstrafe verurteilt, obwohl an sich alles für einen Freispruch mangels Beweisen sprach. Ausschlaggebend für die Verurteilung war das Gutachten von Professor Wegener, der ein frühes Teilgeständnis des Angeklagten als glaubwürdig gewertet hatte. In Norddeutschland war Wegener die Kapazität auf seinem Gebiet.

Und außerdem: Er hat die Thematik vor Abgabe seines Gutachtens eingehend mit seinem Nachfolger als Chef des Instituts für Psychologie in Kiel, Professor Günter Köhnken, diskutiert, der auch heute noch zu dem Ergebnis steht.

Uwe Barschel war zum Untersuchungsausschuss in Kiel vorgeladen und sollte dort am Montag, dem 12. Oktober 1987, erscheinen. Nichts lag näher, als dass er sich Notizen für diese Sitzung machte. Und doch: Die Überschrift der Notizen ging in diese Richtung, der Inhalt nicht. Er ging in eine völlig andere Richtung und referierte über eine Person namens »Roloff«, für deren Existenz es bis heute keinen Beweis gibt.

Vor dem Hintergrund des Todes und des vermuteten Selbstmordes gewinnen die letzten Zeilen von Uwe Barschel auch eine besondere Bedeutung. Er hatte Fehler begangen, die zum Ende seiner politischen Karriere führten. Art und Umfang dieser Fehler sind bis heute nicht abschließend und sicher beschrieben. Eines ist jedoch sicher: Das Ergebnis des ersten Untersuchungsausschusses zu dieser Frage war für den verstorbenen Uwe Barschel niederschmetternd; das Ergebnis des zweiten Untersuchungsausschusses hat im Dezember 1995 vieles relativiert und die konkrete Verantwortlichkeit Uwe Barschels für manche Aktionen – ungeachtet seiner allgemeinen politischen Verantwortung – schrumpfen lassen.

Ursächlich für sein Karriereende waren seine politischen Freunde. Angefangen hat es mit der Weigerung des Chefs des vorgesehenen Koalitionspartners FDP, Wolf-Dieter Zumpfort, sich gemeinsam mit Uwe Barschel auf einem Foto abbilden zu lassen. Maßgeblich war dann das Drängen seiner Parteifreunde, allen voran der Fraktionsvorsitzende Klaus Kribben, vom Amt des Ministerpräsidenten zurückzutreten. Aus politischer und menschlicher Sicht hätte es sich aufgedrängt, dass Uwe Barschel Notizen macht, die für seine persönliche Rechtfertigung eine Grundlage darstellen konnten. Zudem lag es nahe, dass er eine Abrechnung mit seinen Gegnern, die er bei Lichte betrachtet ja in erster Linie unter seinen eigenen Parteifreunden zu suchen hatte, strukturiert. Beides ist nicht der Fall.

Solche Notizen hätten aber vor allem dann nahegelegen, wenn Uwe Barschel einen Selbstmord geplant hätte. Er hätte kaum auf eine solche persönliche Rechtfertigung und eine solche Abrechnung verzichtet, zumal ein solches »politisches Testament« nicht als Abschiedsbrief hätte missverstanden werden können.

Tatortskizze: Zimmer 317, Hotel »Beau-Rivage«

»Sie werden mich ja nichtgleich erschießen«

Die »Barschel-Pfeiffer-Affäre« und der Flug nach Genf

Es ist Sonnabend, der 10. Oktober 1987. Uwe Barschel, 43 Jahre alt, Landtagsabgeordneter aus Schleswig-Holstein, sitzt in einem Flugzeug auf dem Flughafen von Las Palmas, das um 10.30 Uhr zum Flug nach Genf starten wird. Bis vor Kurzem war er noch Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein. Er ist auf Druck seiner Parteifreunde zurückgetreten und hat mit seiner Frau Freya, einer Geborenen von Bismarck, einen Kurzurlaub auf Gran Canaria verbracht. Bereits um 7.30 Uhr hat er sich von seiner Frau verabschiedet; unklar bleibt, was in der Zwischenzeit geschehen ist. Seiner Frau hat er gesagt, er werde in Genf einen gewissen »Roloff« treffen, der ihn von Vorwürfen in der Affäre, die seinen Sturz zur Folge gehabt hat, entlasten will. Auch will Barschel von Genf aus seinen Bruder besuchen, der in der Nähe wohnt und bei dem sich gerade zu diesem Zeitpunkt seine Mutter und seine Kinder zu Besuch aufhalten. Am Montag darauf ist er vor den Untersuchungsausschuss des Schleswig-Holsteinischen Landtages geladen, um zu der Affäre auszusagen.

»Sie werden mich ja nicht gleich erschießen.« Diesen Satz hat er zu seiner Frau vor seinem Abflug gesagt, wen er damit meint, hat er im Dunklen gelassen. Sicherlich nicht die Abgeordneten im Untersuchungsausschuss des Schleswig-Holsteinischen Landtages. Sicherlich auch nicht jenen »Roloff«, denn der soll ihm ja angeblich helfen. Und außerdem hat Uwe Barschel ja von »die« gesprochen, der angebliche »Roloff« soll aber allein sein.

Flugzeugabsturz mit einem Überlebenden

Über seine Angst hat Uwe Barschel nicht mit vielen gesprochen, mit niemandem aus dem beruflichen und politischen Umfeld. Eine Person, der er besonders vertraut, ist seine Schwester Folke Junker.

Uwe Barschel hat wenige Monate zuvor einen Flugzeugabsturz überlebt. Am 31. Mai 1987 ist er mit einer Cessna 501, einem kleinen Düsenjet, abends nach Lübeck unterwegs. Außer ihm sind der sehr erfahrene Pilot und die nicht minder erfahrene Kopilotin an Bord, ferner ein Sicherheitsbeamter. Die Witterungsbedingungen vor Lübeck sind schlecht. Um 20.15 Uhr stehen Wolken bei 800 Fuß. Um 22.50 Uhr nimmt die Cessna Kontakt mit Hamburg-Radar auf, die Hamburger übermitteln eine Sicht von 1,5 Kilometer bei einer Wolkenhöhe von 400 bis 600 Fuß. In Lübeck-Blankensee liegt die Sicht bei 600 Meter und die Wolkenuntergrenze bei 200 Fuß. Das Flugzeug muss den Flughafen Lübeck-Blankensee unter Sichtflugbedingungen anfliegen, da für einen Instrumentenanflug die technischen Vorrichtungen nicht gegeben sind.

Die Maschine fliegt den Flughafen zu tief an, kollidiert mit einem Mast und stürzt ab. Pilot und Kopilotin werden bei dem Aufprall auf den Boden getötet, der Sicherheitsbeamte stirbt wenige Tage nach dem Unglück. Uwe Barschel überlebt als Einziger. Objektive Anhaltspunkte für Sabotage gibt es nicht.

Immer wieder wurde darüber spekuliert, ob der Flugzeugabsturz ein Attentat auf Uwe Barschel gewesen sein könnte. Politiker aus der CSU/CDU formulierten diesen Verdacht Ende 1994. In der Heiligabend-Ausgabe der Bild-Zeitung hieß es: Der Bonner Innenstaatssekretär Eduard Lintner (CSU) zu Bild: »Ich schließe ein Stasi-Attentat nicht aus. Der Flugzeugabsturz muss neu überprüft werden.« Und der schleswig-holsteinische Bundestagsabgeordnete Wolfgang Börnsen äußerte ebenfalls in Bild: »Ich werde den Verdacht nicht los, dass die Stasi die Finger im Spiel hatte. Vielleicht wurde beim Anflug die Elektronik vom Boden aus gestört. Ich traue der Stasi alles zu.«

Objektive Anhaltspunkte für diese Verdächtigungen gab es nicht, was bei einem Staatssekretär aus dem Bundesinnenministerium immerhin merkwürdig erscheint. Insbesondere stellte der Funkmast, gegen den das Flugzeug geprallt war, einen Teil des Systems dar, das vor dem Überfliegen der nahen DDR-Grenze warnen sollte. Bei normalem Anflug bot er keinerlei Probleme.

Im Übrigen ist die äußerst sorgfältige Untersuchung der Flugunfalluntersuchungsstelle beim Luftfahrtbundesamt überzeugend, die keine Anhaltspunkte für Sabotage feststellt. Die weitere Behauptung des damaligen Abgeordneten Peter Kurt Würzbach: »Die Ermittlungen sind sieben Jahre lang offensichtlich ohne die notwendige Sorgfalt geführt worden«, war gegenüber den ermittelnden Beamten unverantwortlich.

Es ist einzuräumen, dass es sich um einen sehr erfahrenen Piloten handelte. Auch die Qualität der Kopilotin steht außerhalb jeden Zweifels. Die objektiven Gegebenheiten, insbesondere der dokumentierte Funkverkehr, geben für die genannten Spekulationen jedoch nichts her. Auch erfahrene Piloten sind in kritischen Situationen nicht vor folgenschweren Fehlern gefeit, die insbesondere dann vorkommen, wenn trotz schlechter Bedingungen unbedingt gelandet werden soll.

Auf eines sei daher noch hingewiesen: Irgendwelche Anhaltspunkte, dass Uwe Barschel den Piloten zu riskantem Tun veranlasst haben könnte, gibt es nicht. Diese Tatsache wird auch bestätigt durch einen unverdächtigen Zeugen, nämlich den verstorbenen Spiegel-Herausgeber Rudolf Augstein. Dieser ist häufig von dem verunglückten Piloten geflogen worden und hat gegenüber Gesprächspartnern eindeutig klargestellt, dass diesen selbstbewussten Piloten niemand dazu hätte bringen können, sich am Steuerknüppel in sein Verhalten hineinreden zu lassen. Und von Uwe Barschel ist bekannt, dass er solch selbständiges Handeln akzeptierte und respektierte. Dies berichtet nicht nur sein langjähriger persönlicher Referent Gerd-Harald Friedersen, sondern insbesondere auch sein Fahrer Prosch, der sich von Uwe Barschel beim Autofahren nichts sagen ließ.

Uwe Barschel scheint einen anderen Verdacht gehabt zu haben. Seine Schwester hat ihn in dieser Zeit gefragt, ob dies ein Anschlag auf ihn gewesen sei. Er hat geschwiegen. Er hat dies nicht direkt mit Ja beantwortet. Er hat aber gegenüber seiner Schwester von Angst gesprochen nach anonymen Anrufen in seinem Haus und selbst auf Gran Canaria. Er hat Vertrauen zu seiner Schwester, spricht zu ihr über seine Gefühle, nicht aber über Fakten des politischen Lebens.

Er scheint zu glauben, dass der Flugzeugabsturz ein missglückter Anschlag auf seine Person war. Seiner Schwester bestätigt er dies nicht direkt, wohl um sie nicht über Gebühr zu belasten. Anderen gegenüber wird er deutlich. Die Krankengymnastin, die ihn während des Klinikaufenthaltes täglich behandelt hat, berichtet dies später dem Untersuchungsausschuss. Die Flugleiterin aus dem Tower des Flughafens Lübeck-Blankensee, die den Absturz selbst mit angesehen hat, besucht ihn im Krankenhaus. »Das war der erste Versuch«, sagt Uwe Barschel zu ihr.

Und dann ist da noch ein Journalist, Peter Martell, Korrespondent der Deutschen Presseagentur (dpa) in Lübeck. Martell ist zugegen, als Uwe Barschel sich am 12. September 1987 mit Journalisten und politischen Freunden im Herrenhaus Steinhorst trifft. Dort erreicht ihn die Nachricht von dem Spiegel-Artikel vom nächsten Tag mit den Vorwürfen Pfeiffers. Martell schlägt Barschel vor: »Wenn es alles falsch ist, so sagen Sie doch: ›Erstunken und erlogen.‹« Und ebendies geschah dann ja auch auf der folgenden Pressekonferenz. Ebenso wenig wie zu der Flugleiterin hat Uwe Barschel persönliche Kontakte zu Peter Martell. Gleichwohl klingelt eines Abends das Telefon bei Martell, Uwe Barschel ist am anderen Ende der Leitung. »Ich fühle mich bedroht; ich habe Angst«, sagt er völlig ansatzlos zu dem überraschten Journalisten.

So rätselhaft und unbestimmt die Angstgefühle Uwe Barschels erscheinen – sein Überleben hat tiefen Eindruck bei ihm hinterlassen. Uwe Barschel ist überzeugt, dass er mit »Gottes Hilfe« überlebt habe. Auf seine Schwester – tief religiös wie Barschel selbst – wirkt er wie ein anderer Mensch, der sich jetzt selbstkritisch überprüfe, was früher nicht zu seinen Eigenschaften gehört habe.

Auch sein persönlicher Referent Friedersen, der ihn seit 1983 begleitet, verzeichnet deutliche Veränderungen bei Uwe Barschel: Er sei nachdenklicher geworden und orientiere sich stärker auf seine Kinder und seine Familie. Das Überleben bei dem Absturz bezeichnet Barschel Friedersen gegenüber als »Wunder«; das Leben sei ihm neu geschenkt worden.

Es drängt sich die Frage auf: Kann ein Mensch die innere Bereitschaft haben, ein zum zweiten Mal geschenktes Leben so kurze Zeit danach eigenhändig auszulöschen?

Barschel wird in Genf erwartet …

Um 15.10 Uhr landet das Flugzeug aus Gran Canaria in Genf. Uwe Barschel wird dort erwartet. Die Illustrierte Stern, die auf Gran Canaria keinen Kontakt zu ihm herstellen konnte, will ein Interview. Da ihre eigenen Leute noch nicht in Genf sind, beauftragen sie den freien Journalisten Frank Garbely, dieses Interview zu führen, und den Fotografen der Agentur Keystone, Angelo Guarino, dazu Fotos zu machen. Auch dessen Kollege Max Vaterlaus ist auf dem Flughafen. Die Fotos gibt es; das letzte Foto, das Uwe Barschel lebend zeigt, wird auf dem Flughafen in Genf geschossen: Uwe Barschel ohne Gepäck in einem hellen Mantel, unter dem der weiße Hemdkragen und die Krawatte zu sehen sind. Gegenüber Garbely, der ihn auf Deutsch anspricht, gibt Uwe Barschel vor, ihn nicht zu verstehen, und antwortet auf Englisch. Er steigt in ein Taxi und fährt davon. Der Versuch, ihm zu folgen, scheitert.

Der weitere Verbleib Barschels bis zu seiner Ankunft im Hotel gegen 16.30 Uhr ist ungeklärt. Seiner Frau hat Barschel gesagt, er wolle sich ein preiswertes Hotel nehmen, da er es privat bezahlen muss. Dazu zählt das »Beau Rivage« kaum. Es ist ein Hotel mit plüschigem Pomp und dem Charme der frühen Jahre, wie es sie damals in Genf gab und sicher auch heute noch gibt. Warum er dieses Hotel gewählt hat, bleibt unbekannt.

Vom Hotel aus telefoniert Barschel mehrmals, vor allem mit seiner Familie. Um 17.41 Uhr mit seiner Ehefrau, um 18.01 Uhr mit seiner Schwester, um 18.28 Uhr und 19.08 Uhr mit seinem Bruder Eike in Yens im Kanton Waadt.

Zunächst nimmt man später an, dass er mit Eike Barschel dreimal telefoniert hat, und hält seinen Bruder, da der nur zwei Telefonate einräumt, für einen Lügner. Dies ist Eike Barschel nicht. Der erste unterstellte Anruf beruhte auf einem Irrtum, was viel später im Rahmen des Ermittlungsverfahrens bei genauer Nachprüfung festgestellt wird; das registrierte Gespräch kommt nicht zustande, weil eine Ziffer nicht mitgewählt worden ist. Ein weiteres Telefonat wird zwischen 17 und 18 Uhr geführt: ein Anruf nach auswärts, der nicht rekonstruiert werden kann.

Uwe Barschel berichtet seiner Frau am Telefon von einem kurzen Treffen mit dem angeblichen »Roloff« noch im Flughafenbereich. Zuvor habe er den Journalisten der Weltwoche – Garbely – abgeschüttelt. Er ist gut gelaunt, kündigt seiner Frau an, danach seine Schwester in Kiel und seinen Bruder telefonisch kontaktieren zu wollen, was auch geschieht. Seiner Schwester sagt er, er wolle sich vielleicht noch abends mit der Familie in Genf treffen. Ein solches Treffen war von Vornherein geplant gewesen. Auf jeden Fall werde er aber am nächsten Morgen gegen 9 Uhr oder 9.30 Uhr zum Frühstück erscheinen.

Keiner der drei Angehörigen bemerkt an der Stimmungslage von Uwe Barschel etwas Besonderes, nicht seine Ehefrau, die in gesteigertem Maße Gefühle und Stimmungslagen ihres Ehemannes beurteilen kann, nicht seine Schwester, die für Empfindungen von Uwe Barschel als persönliche Vertraute in schwierigen Lagen ein besonderes Gespür besitzt, und auch nicht sein Bruder, zu dem er kein enges, aber sehr gutes Verhältnis hat.

Gegen 18.30 Uhr ruft Uwe Barschel den Roomservice an. Er bestellt eine Flasche Beaujolais. Der Zimmerkellner Jean-Pierre Vergori erscheint mit einem Tablett, darauf die Flasche Rotwein auf einem Teller, dazu zwei Gläser, wie dies üblich ist. Er fährt mit dem Fahrstuhl zum dritten Stock, klopft an die Tür und präsentiert Barschel die Flasche. Der Kellner öffnet die Flasche vor seinen Augen. Uwe Barschel wartet neben ihm und erhält zunächst ein wenig im Glas, um zu kosten. Er sagt dem Kellner, der Wein sei gut. Darauf füllt der Kellner das Glas und zieht sich zurück. Sie sprechen englisch miteinander.

Uwe Barschel ist – so erinnert sich später der Kellner – mit einem Hemd ohne Krawatte und ohne Jackett bekleidet. Er macht auf den Kellner den Eindruck, als sei er ein Geschäftsmann, der einen anstrengenden Tag hinter sich hat und sich bei einem Glas Wein entspannen will. Möglicherweise hat er ihm auch den Rat gegeben, das Schild »Ne pas déranger« (Bitte nicht stören) an die Tür zu hängen. Der Zimmerkellner Vergori ist die letzte bekannte Person, die Uwe Barschel lebend gesehen hat.

Das Schild mit der Aufschrift »Ne pas déranger« hängt tatsächlich auf dem Türgriff. Diese Seite ist rot, die Rückseite ist grün. Sicher ist auch, dass der Anhänger am Vormittag des 11. Oktober nicht ständig mit der roten Seite nach außen zu sehen war. Um 11 Uhr betritt nämlich der Minibarkellner das Zimmer 317, sodass jedenfalls zu diesem Zeitpunkt das Schild mit der grünen Seite nach außen hing. Er sieht, dass in dem Minibarkühlschrank ein kleines Fläschchen Whisky Marke »Jack Daniels« fehlt und stellt eine neue Flasche hinein. Die Badezimmertür ist geschlossen. An Weiteres kann er sich nicht erinnern. Um etwa dieselbe Zeit will das Zimmermädchen zum Aufräumen kommen, entschließt sich dann aber doch, erst Mittag zu essen. Als sie gegen 11.45 Uhr erneut zum Zimmer kommt, hängt das Schild mit der roten Seite nach außen an dem Türgriff. Sie betritt das Zimmer nicht.

Wer ist »Roloff«?

Falls Barschel »Roloff« treffen wollte, stand ihm dafür ein gewisser Zeitraum ab 19.15 Uhr zur Verfügung. Das letzte Telefonat ist beendet und Frank Garbely hat das Hotel wieder verlassen. Hat Barschel den von ihm beschriebenen »Roloff« getroffen?

Im »Gesamtbericht« der Lübecker Staatsanwaltschaft vom 22. April 1998 heißt es dazu:

Die Feststellung, dass nach dem jetzigen Erkenntnisstand der Zimmerkellner die letzte bekannte Person war, die Dr. Barschel lebend gesehen hat, wird durch die Tatsache gestützt, dass Dr. Barschel sich mit überwiegender Wahrscheinlichkeit jedenfalls nicht mit der von ihm als »Roloff« (in seinen handschriftlichen Aufzeichnungen) bezeichneten Person getroffen hat, wobei nicht ausgeschlossen werden kann, dass ein Treffen oder zumindest telefonischer Kontakt zu einer weiteren, unbekannt gebliebenen und so nicht namhaft gemachten Person stattfand.

Die Staatsanwaltschaft Lübeck, die später Ermittlungen geführt hat, hat Ermittlungen auf Gran Canaria nicht mehr für sinnvoll erachtet, unter anderem wegen des Zeitablaufs. Auf der Grundlage anderweitig – insbesondere von Schweizer Ermittlungsbehörden – getroffener Feststellungen heißt es im »Gesamtbericht« weiter:

Dr. Barschel hat mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Gespräch von Gran Canaria aus mit einem Informanten, der sich »Robert Roloff« nannte und den Dr. Barschel in Genf oder anderenorts treffen wollte, in der von ihm geschilderten Form geführt. Die Angabe der Zeugin Freya Barschel, wonach Dr. Barschel ihr bereits am Donnerstag, dem 8.10.1987, den Namen »Roloff« genannt hat, steht im Widerspruch zu den später von Dr. Barschel handschriftlich gefertigten Aufzeichnungen. Gemäß vorbezeichneter Aufzeichnungen »auf Flug LPA (Las Palmas) – Genf« will Dr. Barschel einen Anruf des »Roloff« erst am Freitag, dem 9.10.1987, erhalten haben. Dr. Barschel notierte dazu: »Anrufer gibt (sogar auch?) Namen preis. Robert Ro(h)loff.«

Dieser Widerspruch erscheint auch gerade deswegen erheblich, weil Dr. Barschel den Zeitpunkt des Gesprächs mit »Robert Roloff« mit objektiv nachvollziehbaren Ereignissen verband. Danach will er sich zum Zeitpunkt des Telefonanrufes gerade »wegen« des »Telex an Kribben« im Büro des Ferienkomplexes befunden haben. Zum Aufgabezeitpunkt des Telex ist festzustellen, dass dieses tatsächlich erst am Freitag, dem 9.10.1987, abgesandt wurde.

Andererseits ist sich die Zeugin Freya Barschel sehr sicher über den von ihr angegebenen Zeitpunkt des Gespräches, in dem der Name »Roloff« genannt wurde. Sie hat ferner zu dieser Fragestellung bereits am 21.12.1987 – also sehr zeitnah – angegeben, dass ihr Mann ihr schon früher erzählt habe, er sei von einem »Herrn Roloff« angerufen worden, welcher ihm entlastende Informationen angeboten habe. Die Erzählungen seien bereits vor dem Abflug nach Gran Canaria geschehen. Aus den Worten Dr. Barschels habe die Zeugin Freya Barschel geschlossen, dass schon zum damaligen Zeitpunkt ein Treffen von dem »Roloff« vorgeschlagen worden war.

»Roloff« sei dann zunächst nicht weiter Thema gewesen; der Name »Roloff« sei dann erst auf Gran Canaria wieder, und zwar am Donnerstagnachmittag, von ihrem Mann erwähnt worden. Dabei habe Dr. Barschel ihr dann auch gleichzeitig mitgeteilt, dass er den »Roloff« in Genf treffen wolle.

In diesem Zusammenhang erscheint es auch ungewöhnlich, dass Dr. Barschel seiner Ehefrau am Freitag zwar von formulierten Telexen nach Deutschland berichtet, jedoch gleichzeitig das – aus seiner Sicht sehr wichtige – Telefonat mit »Roloff« verschweigt.

Sämtliche Zeugen, die zu den Tätigkeiten und Gegebenheiten im Büro der Ferienanlage vernommen worden sind, konnten sich nicht an einen wie von Dr. Barschel in seinen handschriftlichen Aufzeichnungen niedergelegten Anruf erinnern; demgegenüber haben sie zu diversen anderen Telefonaten Dr. Barschels präzise Angaben gemacht, wobei sie teils sogar die Namen der Fernsprechteilnehmer benennen konnten.

Weiter wird darauf hingewiesen, dass alle Ermittlungen, die zur Klärung einer »hier angesprochenen Person Roloff« angestrengt wurden, erfolglos verlaufen sind. Dies gilt bereits für Überprüfungen der Schweizer Ermittlungsbehörden. Spekulationen und Hinweise gab es vielfältige. So wurde berichtet, dass ein Schweizer Kaufmann namens Ottokar H. »bereits in den 60er-Jahren […] unter dem Decknamen ›Rohloff‹ geführt wurde« (Stern, 24/1994). Laut Focus soll es sich um den ehemaligen Stasi-Oberst Peter F. gehandelt haben (30.12.1994). Dieser wiederum bestreitet gegenüber der damaligen Illustrierten tango, Roloff gewesen zu sein, und verweist auf einen früheren Mitarbeiter des DDR-Devisenbeschaffers Alexander Schalck-Golodkowski, Artur Wenzel, der sich bereits 1992 in Untersuchungshaft erhängt hatte.

Mit Rücksicht darauf, dass die Schilderung eines vorgeblichen Treffens und eines zweiten geplanten Treffens mit diesem »Roloff« zentraler Gegenstand der letzten Notizen Uwe Barschels ist, hat sich auch der Sachverständige Professor Herrmann Wegener mit dieser Frage auseinandergesetzt. Nach seinem Gutachten gilt Folgendes:

Form und Inhalt widersprechen der Absicht des Schreibers, die vorliegenden Notizen als Unterlagen für die Anhörung in einem Untersuchungsausschuss angefertigt zu haben, und nach Form und Inhalt ist daher die Wahrscheinlichkeit, dass der Schreiber mit den vorliegenden Notizen der Nachwelt eine Mitteilung hätte zukommen lassen wollen, als gering zu erachten.

Weiter heißt es, dass das Motiv des Schreibers zur Abfertigung der vorliegenden Notizen offenbleibt; die Möglichkeit, eine »Legende für sich selbst zur späteren mündlichen Darstellung zu fixieren, ist sicherlich nicht völlig auszuschließen, doch erscheint es wenig plausibel, dass der Schreiber eine solche Phantasiegeschichte mit einer Reihe von persönlichen Details ausgeschmückt hätte«.

Und schließlich bleibt noch die Möglichkeit, dass jener »Roloff« der bekannte Hochstapler Gert Postel war, dessen Karriere als vermeintlicher Amtsarzt Dr. Dr. Clemens Bartholdy in Flensburg begann und der zum Bekanntenkreis Reiner Pfeiffers gehört. Bemerkenswert ist allerdings, dass dieser Postel sich nur gegenüber Journalisten als »Roloff« ausgab, nicht jedoch bei seiner staatsanwaltschaftlichen Vernehmung und auch nicht vor dem Untersuchungsausschuss des Landtages.

Ein hochrangiger Redakteur einer sehr großen deutschen Tageszeitung hat mich telefonisch gefragt, was ich denn von einer solchen Selbstbezichtigung halte. Unter Hinweis darauf, dass Postel dies in förmlichen Vernehmungen nicht erwähnt habe, gab ich ihm dafür die Erklärung: »Bei uns gibt es kein Geld.«

Vor dem Hintergrund all dieser Überlegungen erscheint es als glaubwürdig, Identität des und Treffen mit dem angeblichen »Roloff« als Legende zu qualifizieren. Mit Rücksicht darauf, dass es außer Barschels Erzählungen keinerlei Hinweise auf »Roloff« gibt und es bis heute keine bessere Erklärung gibt, verbleibt diese Variante ohne realistische Alternative.

Es gab eine Notwendigkeit, dass Uwe Barschel seine Anwesenheit in Genf sowohl gegenüber der Familie als auch gegenüber dem Untersuchungsausschuss plausibel darstellte, und diese hat er hier genutzt. Den markanten Namen »Roloff« kann Barschel in Anlehnung an einen realen »Roloff« gewählt haben, den er kurz zuvor kennengelernt hatte. In dem »Gesamtbericht« heißt es dazu:

Es konnte jedoch festgestellt werden, dass Dr. Barschel bei zumindest drei Gelegenheiten Kontakt zu einer Person namens »Roloff« im Zeitraum kurz vor seinem Gran-Canaria-Aufenthalt hatte. Bei dieser Person handelt es sich um einen zum damaligen Zeitpunkt für eine deutsche Wochenzeitung (Bild am Sonntag) – freiberuflich – tätig gewesenen Fotoreporter, der anlässlich des Krankenhausaufenthaltes Dr. Barschels nach seinem Flugzeugabsturz sowie anlässlich einer Wahlkampfveranstaltung Aufnahmen des Ministerpräsidenten machte und darüber hinaus mindestens einmal die Gelegenheit hatte, mit Dr. Barschel zu speisen.