Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: MÄRZ Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

In diesen »Männergeschichten« lässt die gefeierte Autorin Fee Zschocke ihre vergangenen Beziehungen Revue passieren – zuerst aus ihrer eigenen Sicht, dann aus der Sicht der ehemaligen Liebhaber. »Eine Art doppelter Buchführung: Nicht nur Fee Zschocke darf einen Blick zurück werfen, auch die Geliebten von einst kommen zu Wort«, schrieb der Playboy. Damit die Schilderungen nicht zu einer Aufrechnung werden, hat die Autorin ihre Version zuerst geschrieben. Erst nach dem Tonband-Interview mit dem Partner konnte dieser dann ihre Fassung lesen – wenn er wollte. So entstanden unterschiedliche Geschichten, die klarmachen, wie verschieden wir Liebesbeziehungen erleben – und auch, wie sehr wir dazu neigen, unangenehme Erlebnisse zu verdrängen. Die Erinnerung verfälscht, rückt zurecht, löscht aus, schönt oder lässt nur das Negative zu. "Die Journalistin Fee Zschocke hat eine glänzende Idee glänzend realisiert: Sie läßt ihre Beziehungen [....] Revue passieren – aber nicht nur aus ihrer eigenen Sicht.« – Weltwoche Jovana Reisingers Nachwort über die heilende Kraft der Entenherzen bei Liebeskummer rundet die Neuausgabe dieses Klassikers über die Irrungen und Wirrungen moderner Beziehungen ab.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 369

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

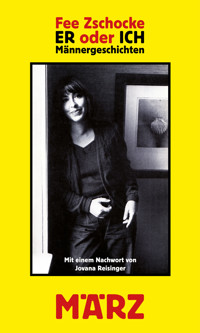

FEE ZSCHOCKE

Er oder ich

Männergeschichten

Herausgegeben von Barbara Kalender und mit einem literarischen Nachwort von Jovana Reisinger

MÄRZ

Forget the Prince.

Fuck the Frog.

Grafitti in New York

Inhalt

Zur Entstehungsgeschichte.Vorbemerkung der Herausgeberin

MANUELDer Erste

RÜDIGERDer Schwiegermutterschwarm

PETERDer Vielgeliebte

SEBASTIANDer Runaway Man

HENNINGDer Urknall

STEFANDer Womanizer

JANDer Kopf-Mann

WOLFDer Traum-Mann

NICODer Männer-Mann

Jovana Reisinger: Innereien

Zur Entstehungsgeschichte

Die Idee, dieses ungewöhnliche Buch zu schreiben, entstand während eines Essens. Fee Zschocke unterhielt sich mit dem Playboy-Chefredakteur Wolf Thieme über Missverständnisse und Kränkungen in Beziehungen, die Liebespaare sich im Laufe ihres Zusammenleben zufügen. Es war eine angeregte Unterhaltung, und beim Kaffee stand fest: So eine Geschichte – einmal aus der Sicht der Frau, dann aus der Sicht des Mannes – würde der Playboy abdrucken. Fee Zschocke nahm das Angebot an und schrieb die ersten Sätze: »Ich hätte ihn gern gemocht. Aber er mochte mich nicht. Also mochte ich ihn auch nicht.« Sie begann ihre Wahrheitssuche nicht chronologisch in Reihenfolge ihrer Liebhaber, sondern mit Sebastian.

Fee wollte über ihre ehemaligen Geliebten, die sie vom 16. bis 40. Lebensjahr hatte, ihr Liebesverhältnis zu ihnen, unbelastet und wahrheitsgemäß berichten, warum sie sich geliebt haben oder auch nicht, welche Verletzungen sie sich zufügten. Sie wollte sich ohne Bitterkeit an das gelebte Leben erinnern und die Fragen beantworten: Wie haben wir das gemeinsame Stück Vergangenheit bewältigt? Und was bleibt zurück?

Nachdem sie ihre Erlebnisse niedergeschrieben hatte, war sie neugierig auf die Versionen der Verflossenen. Neun sagten zu, nur einer wollte nicht, es war ihm »zu persönlich«. Also besuchte Fee ihre Ex-Männer, stellte das Tonbandgerät auf den Tisch und ließ sie einfach reden. »Es war kein mühsamer Prozess, sondern die Ereignisse waren auch bei ihnen noch sehr präsent«, erfuhr ich während eines Telefonats mit ihr. Fee Zschocke empfindet das Vertrauen und die Offenheit ihrer Ex heute als große Leistung der Männer, die sich ja oft schwer damit tun, sich ihren Gefühlen zu stellen und Vergangenes lieber verdrängen«.

Die Tonbandprotokolle schrieb Fee ab und bemühte sich, so wenig wie möglich zu verändern, sondern die Texte nur in Form zu bringen. Erst danach konnten die früheren Partner auch ihre Fassung lesen. »Denn sie sollten ihre Version völlig unbelastet erzählen dürfen«, erklärte Fee Zschocke mir. »Es sollte ja keine Aufrechnung werden oder ein Rechtfertigungstext entstehen. Und es hat gutgetan, darüber zu sprechen.« So entstanden zu jeder Beziehung zwei Versionen des Erinnerns: einmal von Fee Zschocke und einmal von dem jeweiligen Mann. Während unseres Gespräches erfuhr ich auch, dass sie mit allen noch freundschaftlich verbunden ist.

Er oder ich. Männergeschichten erschien im August 1980 im März Verlag, es folgten zahlreiche positive Rezensionen, wie zum Beispiel: »Die Journalistin Fee Zschocke hat eine glänzende Idee glänzend realisiert.« (Weltwoche). Das Buch wurde ein großer Erfolg und erlebte viele Auflagen. Es erschienen Lizenzausgaben im Rowohlt Taschenbuch Verlag, im Bertelsmann Club und im Area Verlag. Insgesamt konnten bis heute über 150 Tausend Exemplare verkauft werden. Die Leser:innen waren fasziniert. Fee Zschocke erhielt viele Briefe von Frauen und Männern, die von ihrem Buch berührt waren. Ihr Mut, über die Schwierigkeiten des Zusammenlebens offen zu berichten, führte dazu, dass die Leser:innen ihr von ihren eigenen Erfahrungen erzählen wollten. All diese Briefe füllen einen dicken Aktenordner, den Fee bis heute aufbewahrt hat.

Vor einem Jahr las ich Er oder ich noch einmal, und wieder war ich beeindruckt von den Geschichten, wie Beziehungen entstehen, sich entfalten und zerbrechen. Für die Neuausgabe dieses Buches schrieb Jovana Reisinger ein literarisches Nachwort und erzählt, wie sie sich nach der Trennung von ihrem Mann fühlte und wie sie den Schmerz bewältigt hat. Ihr Text beginnt da, wo Fee Zschockes Männergeschichten aufhören: am Ende der Liebesbeziehung.

Barbara Kalender

Juli 2023

MANUEL

Der Erste

Manuel war meine erste große Liebe. Ich war sechzehn, als ich ihn kennenlernte.

Es war eine Liebe, die drei Jahre lang eigentlich nur in meinen Träumen existierte. Und sie zerbrach, als ich versuchte, diesen Traum zu verwirklichen.

Wir sahen uns selten. Manuel studierte in Paris, ich lebte in Bremen. Wir hatten keine gemeinsame Sprache. Wir hatten keine gemeinsame Vergangenheit, wir hatten keine gemeinsamen Freunde, keine gemeinsamen Interessen.

Dennoch war es leicht, Manuel zu lieben, weil ich alles in ihn hineingeheimnissen konnte, all die wilden, romantischen Träume einer Sechzehnjährigen von der passion mortale, der großen, unsterblichen Leidenschaft. Ich liebte nicht Manuel, sondern meine Vorstellung von ihm: Manuel, mon amour.

Er lebte in mir einzig durch seine Briefe. Sie kamen fast wöchentlich, lange, melancholische Briefe auf Französisch, die ich mühsam mit dem Wörterbuch dechiffrierte. Sie handelten vom Mond und von den Schmetterlingen und von düsteren Nächten, in denen seine Liebe »einsam unter den Sternen schlief«, von Blumen und, natürlich, vom Tod. »Der Tag, an dem ich aufhören werde zu träumen … Ich muss in diesen Schwingen schlafen, um auf ewig die Augen der Nacht betrachten zu können. Ich denke in meinen leeren Stunden an Dich. Ich denke an unsere Stunden am Ufer. Ich denke, dass ein Blatt mich mit Kälte umarmt hat, und ich kehre zurück zu den strengen und schönen Steinen.«

Manuels Briefe waren eine Anhäufung poetischer Metaphern, hinter denen sich der wirkliche Manuel verbarg wie hinter einem undurchsichtigen Vorhang. Es gab nur selten einen realen Bezug in diesen Briefen, sie waren, genau genommen, total unpersönlich. Er schrieb nie, wie er lebte in Paris, wovon er lebte, ob er Freunde hatte oder Freundinnen, wie sein Sprachenstudium voranging, was ihn bedrückte oder glücklich machte. Alles Banale, Alltägliche blieb ausgeklammert.

Manuel – mysteriös, introvertiert, distanziert, eine Herausforderung durch seine Unerreichbarkeit – war ein Grundmuster für viele meiner späteren Beziehungen. In ihm war das alles schon vereint: meine Neigung, Gegensätze zu eliminieren. Meine Neigung, aussichtslose Beziehungen über einen langen Zeitraum hinweg trotzig aufrechtzuerhalten. Meine Neigung, in einer Partnerschaft weniger die Gefühle des anderen zu berücksichtigen als die eigenen. Die Tendenz, genau dann in das Leben eines Mannes zu treten, wenn er sich in einer Krise befindet, beruflich oder privat, mir also unterlegen ist. Die Unsicherheit meinen eigenen Gefühlen gegenüber. Der Reiz des Unergründlichen, Andersartigen, das sich mir entzieht.

Manuel passte in die Traumwelt, in der ich damals lebte, eine Welt, die bevölkert war von Seiltänzern und Marktschreiern, Malern und Musikern, Zigeunern und Dropouts aller Art. Bei ihnen fand ich das, was ich suchte: das Exotische, das Abenteuer, ein Leben, das mir bunter schien, rastloser, aufregender als mein eigenes.

Ich besuchte jeden Zirkus, der in die Stadt kam, stundenlang saß ich in der Nachmittagsvorstellung und zeichnete die Artisten – Dompteure, Äquilibristen, Clowns. Ich freundete mich mit Zigeunern an, ich ging auf ihre Plätze nahe den stinkenden Schutthalden am Rande der Städte, versuchte, ihre Sprache zu lernen, brachte Zigeunerkindern das Lesen und Schreiben bei, bis die »Söhne des Windes« wieder auf schwermütigen Wanderstraßen hinaus in die Ferne zogen. Und ich war geradezu süchtig nach dem Krach und dem Neonglanz und dem Flitter der Rummelplätze. Inmitten einer drängenden Menschenmenge, den Geschmack von türkischem Honig und Zuckerwatte auf den Lippen, betäubt von den heiseren Stimmen der Anreißer und Losverkäufer, dem Rattern der Achterbahnen, der Musikwoge einander übergellender Schlager wie Sixteen Tons oder Sail Along Silv’ry Moon – fühlte ich mich lebendig. Meine Reisen machte ich in »Hansteins Wellenflug«, meine Hemmungen reagierte ich im Autoscooter ab, indem ich wie eine Verrückte herumkurvte und alle rammte, meine ersten Petting-Erlebnisse hatte ich im Wohnwagen eines neapolitanischen Zauberkünstlers.

Meine Sehnsucht nach Freiheit und Abenteuer war eine Reaktion auf die Isolation, in die ich mich geflüchtet hatte. Jahrelang war ich »anders« gewesen als die anderen und hatte darunter gelitten; nun zog mich selbst das Andersartige an.

Das Flüchtlingskind, der »Quiddje«, war lange Zeit der weiße Rabe, auf dem die anderen herumhackten. Auf dem Heimweg wurde ich verprügelt; ich hatte niemanden, der mir beistand. So wurde ich ein schwieriges kleines Mädchen, das vor lauter Angst stotterte, wenn es in der Klasse etwas sagen sollte. Ich hasste die Schule, ich war miserabel in allen Fächern, bis auf Deutsch. Eng an die Mauer des Schulhofs gedrückt, hoffte ich jedes Mal, dass die große Pause rasch vorübergehen würde, weil niemand mit mir spielen wollte. Wenn ich wenigstens hübsch gewesen wäre … Aber ich war ein ziemlich garstig aussehendes kleines Ding: Ich musste schon früh eine Brille tragen, wenn ich müde war, begann ich heftig zu schielen, und dann fehlten mir auch noch zwei Jahre lang meine Vorderzähne.

Im Kinderhort war ich jedes Mal froh, wenn ich still auf dem dämmrigen Flur sitzen und die dreckigen Kämme der anderen Kinder waschen konnte: So musste ich wenigstens nicht die Erfahrung machen, abseits zu stehen, verspottet oder verprügelt zu werden.

Eines Tages entlud sich meine Wut über all diese Hänseleien in einem plötzlichen Ausbruch. Als Hartmut, der größte Rabauke der Klasse, mich mal wieder an den Haaren riss und »Brillenschlange! Brillenschlange!« schrie, warf ich mich blitzschnell auf ihn und schlug wortlos auf ihn ein, immer wieder. Nie werde ich das Gefühl des Triumphs vergessen, als ich auf Hartmuts Armen kniete, er lag unter mir, wehrlos, krebsrot im Gesicht, und musste mit anhören, wie die Klasse johlte.

Von diesem Tag an ließ man mich in Ruhe; es entstand eine Art luftleerer Raum um mich, die Andersartige. Eine Freundin hatte ich nie. Ich war verschlossen und misstrauisch, ich liebte nur Tiere. Die, sagte ich altklug schon als Achtjährige, können einen wenigstens nicht enttäuschen. Vor Menschen hatte ich Angst, auf die größten und bissigsten Hunde hingegen ging ich furchtlos zu, und es passierte nie etwas.

Ich schuf mir meine eigene Welt, die für mich realer war als die Welt draußen, die Welt der Sportfeste, der Kindergeburtstage, der Klassenausflüge. Mein winziges Zimmer war mein Universum. Ich las wie eine Besessene, besonders gern Märchen, ich zeichnete wie eine Besessene, ich konnte stundenlang still dasitzen und mir fantasievolle Geschichten ausdenken. In diesen Geschichten war ich natürlich immer etwas ganz Großartiges, eine Prinzessin, eine Förstersfrau, die ein Rehkitz vorm Verhungern rettet, oder eine mutige Löwenbändigerin.

Aber dann, so mit zehn, zwölf Jahren, begann ich, mich selbst am Schopf zu packen, ich krempelte mich um, wurde witzig, schlagfertig und, ganz allmählich, auch hübscher. Die Schulhoferfahrung wirkte lange nach: Ich war unglücklich, wenn ich nicht überall sofort Mittelpunkt war – also tat ich alles, um origineller, ausgeflippter zu sein als andere. Pu der Bär und Pippi Langstrumpf, die lebendigsten Gefährten meiner Kindheit, wurden endgültig dorthin verbannt, wo sie hingehörten: zwischen die Buchdeckel.

Ich entdeckte die Außenwelt, entdeckte, dass es Spaß machte, beliebt zu sein, hing nächtelang in Jazzkellern herum, tobte mich beim Rock ’n’ Roll aus, fand gestärkte Petticoats toll und Cuba Libre und überweite Pullover und Sartre und Camus und Chris Barber und hastige Rumknutschereien in der Geisterbahn oder auf Partys.

Kurz, ich war eine ziemlich normale Sechzehnjährige, als ich Manuel kennenlernte, neugierig auf das Leben mit all seinen Gefahren und Möglichkeiten, bereit, mich auf alles Neue, Aufregende zu stürzen.

Natürlich bleibe ich stehen, als ich eine Menschenansammlung auf der Bremer Sögestraße bemerke. Natürlich dränge ich mich durch, um zu sehen, was da los ist. Und natürlich lerne ich sofort Jaime kennen, den jungen Spanier, der da zusammen mit ein paar Freunden seine Bilder auf dem Pflaster ausstellt. Von Kunst verstehe ich schließlich was, nachdem ich sogar einen Abendkurs in der Kunstschule besuche und mir immer groß vorkomme, wenn ich mit meiner überdimensionalen Zeichenmappe durch die Stadt gehe.

Mich interessieren die Bilder, die da auf der Erde liegen, Aquarelle, Kohlezeichnungen, Radierungen. Ich gehe in die Hocke und überlege mir, welches ich wohl kaufen würde.

»Ça te plait?«, fragt jemand neben mir. Ich sehe auf und blicke in Augen von einem fast durchsichtigen, eisigen Blau, wie Gletscher im Sonnenlicht.

»Ja«, sage ich, »sehr.«

Manuel lächelt, schlägt den Kragen seines Regenmantels hoch und reicht mir ein Blatt.

»Möchtest du es haben? Ich schenke es dir.«

»Vielen Dank«, sage ich verwirrt, »aber ich möchte lieber eins kaufen.«

Ich entscheide mich für ein zartes Landschaftsaquarell in fein abgestuften Blautönen. Es soll zwanzig Mark kosten. So viel Geld habe ich nicht dabei.

»Den Rest«, sage ich zu Jaime, »bringe ich euch morgen.«

»Morgen«, sagt Jaime, »sind wir in Hamburg.« Und dann, nach einer Pause: »Warum kommst du nicht mit?«

Und ich sage so spontan, wie man nur mit sechzehn sein kann: »Warum nicht? Klar, ich komme mit nach Hamburg, da war ich sowieso noch nie! Wo treffen wir uns?«

So fahren wir fünf zusammen los, Jaime, der Maler, Heriberto, Tomás und Manuel, alles Studenten. Manuel ist der Einzige, der mir nicht gefällt. Er schüchtert mich irgendwie ein. Die anderen lachen, albern rum, sprechen sogar ganz gut Englisch – Manuel sitzt am Steuer, schweigt und blickt mich gelegentlich von der Seite mit seinen eisblauen Augen an. Ich verstehe ihn nie, wenn er mich mal was fragt, weil mein Schulfranzösisch ziemlich mager ist und er einen so fürchterlichen Akzent hat, dass es eher wie Spanisch klingt.

Nachmittags versuchen wir auf dem Dom in Hamburg, Jaimes Bilder zu verkaufen. Wir gehen durch die Bierzelte, keiner will sie haben, wir bieten sie bis spät abends an, vergeblich.

Für eine Übernachtung in der Jugendherberge reicht das Geld gerade noch. Am nächsten Morgen gießt es in Strömen. Es ist Sonntag, die Läden sind zu, ohnehin sind wir pleite. Hungrig sitzen wir auf einem großen, leeren Parkplatz im Auto, die Stimmung ist gedrückt.

Plötzlich sehe ich, wie eine ältere Frau auf eine der Mietskasernen zugeht, die den Platz begrenzen, eine Eingebung, ich steige aus, laufe zu ihr hin und sage: »Pardon – wir sind Studenten aus Paris und ’abben so große ’unger, vielleicht Sie ’abben eine kleine bisschen Brot für uns?«

»Na klar, min Deern«, sagt die Frau resolut, »Hunger muscha woll nich sein, den hatten wir im Krieg genug! Denn komm man fix mit rauf!«

Oben, in der kleinen dunklen Wohnung, packt sie ein, was sie finden kann, Brot und Mettwurst und ein Stück Käse und Apfelsinen, sogar eine halbe Tafel Schokolade treibt sie noch auf.

Vor lauter Rührung achte ich gar nicht mehr auf meinen französischen Akzent.

Beladen mit Lebensmitteln stürze ich die Treppen hinunter, zum Auto. Großes Hallo. Auf einmal sind wir alle guter Laune. Ich sitze hinten und schmiere Brote, schäle Apfelsinen, teile die Schokolade auf. Als ich hochschaue, sehe ich in Manuels Gletscherblick. Er hat den Rückspiegel so gestellt, dass ich nur seine Augen sehen kann, blaue Augen unter tief in die Stirn fallenden Haaren, glatt und schwarz wie Rabenfedern, Augen, die mich nicht loslassen, Augen, bei denen ich alles vergesse, die Schokolade und meine fettigen Finger und auch die Tatsache, dass ich Heriberto eigentlich netter finde als Manuel, weil er viel lustiger ist.

»Au revoir, pequeña«, sagt Manuel beim Abschied und küsst mich auf die Wange, »ich werde dich wiedersehen.« Er sagt immer pequeña. Kleine. Und er kommt wirklich nach Bremen, ein paar Wochen später.

Ich bin verunsichert, ich kann nicht viel anfangen mit ihm. Es gibt so viele Barrieren zwischen uns, die Sprachbarriere, die kulturelle Barriere und all die Kilometer, die uns trennen. Ich kann Manuel nicht einordnen, er ist, was ich mal war, anders als die anderen. Er kommt aus Galicia, einem regenreichen, melancholischen Landstrich nahe der portugiesischen Grenze. Sein Vater ist Weinbauer, das nächste Dorf ist drei Kilometer von dem Hof entfernt, auf dem Manuel mit seinen neun Geschwistern aufwächst, vier Brüder und fünf Schwestern. Eine Schwester ist Missionarin in Afrika, und so erscheint mir Manuel auch immer, mystisch und allem Weltlichen etwas entrückt.

Er macht in all dieser Zeit nie einen Annäherungsversuch, wenn er mich besucht. Es bleibt bei einem keuschen Kuss oder ein paar Minuten dicht aneinandergeschmiegt im Auto. Manuel ist eine Liebe, die sich nie verausgabt, weil sie sich nicht erfüllt.

Er schenkt mir den Don Quijote mit der Widmung: »Dies Buch – geschrieben auf Spanisch, übersetzt ins Deutsche und Dir zugeeignet auf Französisch – ist der beste Ausdruck all meiner Gefühle«, und ich ackere mich durch die 1 100 Seiten, um Manuel näherzukommen. Ich finde es ganz romantisch, seine Dulcinea zu sein, aber ich fühle mich immer ein wenig schuldbewusst, weil ich nicht so bin, wie er mich sieht, rein und unschuldig.

Natürlich bin ich noch Jungfrau – aber eine, die längst den Sex entdeckt hat. Ich bin das, was die Amerikaner einen prick teaser nennen, bis hierhin und nicht weiter. Mit meiner Clique fahre ich fast jedes Wochenende hinaus in das Künstlerdorf Worpswede, wo wir auf dem Barkenhof wilde Feste feiern und wo jeder mal seinen Ehrgeiz dareinsetzt, die »eiserne Jungfrau« doch zu knacken, ich fließe fast weg beim Petting auf schummrigen Partys, ich bin schrecklich verknallt in Walter, einen smarten blonden Reporter, das Gegenteil von Manuel – aber Manuel ist der einzige, der bleibt von all diesen mehr oder weniger unschuldigen Flirts, weil er nicht versucht, was alle versuchen: mich zu überrumpeln. Ich will es nun mal nicht, so en passant, mit jemandem, den ich nicht liebe. Irgendwo hab ich mal gelesen, dass der »erste Mann« im Leben einer Frau sehr wichtig ist für ihre weitere sexuelle Entwicklung, also warte ich auf »den Richtigen«. Später habe ich dann Orgasmusschwierigkeiten, weil ich mich zu lange zu stark unter Kontrolle hatte, immer die Angst vor dem einen, winzigen Moment der Schwäche, wo »es« passiert, unwiderruflich.

Ich träume nach all diesen kontrollierten Herumknutschereien von Manuel, steigere mich regelrecht hinein in die Illusion der großen, reinen, wahren Liebe, lese immer wieder seine Briefe, die weiterhin regelmäßig kommen, wenn auch nicht mehr so häufig, und die immer mit dem Satz enden: »Mon amour – Manuel.«

Manuel, denke ich, ist wohl »der Richtige«. Schließlich liebe ich ihn, und Paris ist dafür viel besser geeignet als Bremen – und überhaupt, ich bin achtzehn, es wird Zeit. Ich inszeniere meine Defloration. Ich mache ihm ein Geschenk.

Manuel steht an der Gare du Nord, als ich ankomme, ohne ein Lächeln, schweigsam, zurückhaltend: »Bonjour, pequeña«, küsst mich flüchtig auf beide Wangen. Ich finde ihn schön und sehr fremd, ich habe ihn acht Monate nicht gesehen.

Nach langem Suchen findet Manuel ein billiges Zimmer für mich in einem schäbigen Hotel. Nachts huschen die Ratten im Licht der Laterne über den Hof, einmal schreit eine Frau, gellend, als würde sie ermordet, dann ist Stille. Das Zimmer ist trostlos. Eine nackte Glühbirne, schmuddeliges Bettzeug, der Wasserhahn tropft, tack-tack-tack.

Ich möchte diese Sache hinter mich bringen; am zweiten Abend nehme ich Manuel mit hinauf. Ich sage: »Tu viens avec moi?« und komme mir vor wie in einer Filmszene, irgendwie toll. Manuel sagt gedehnt: »Si tu veux … « und folgt mir ohne Hast.

Und wir bringen es hinter uns, anders kann man es nicht nennen. Manuel beschränkt alles auf den Akt der Entjungferung. Keine zärtliche Geste, kein Wort. Es ist demütigend und es tut weh. Als es vorbei ist, dreht er sich um und sagt: »Nous sommes comme des animaux.«

Er zieht sich an und geht.

Ich starre gegen die Decke und lausche dem Wasserhahn. Tack-tack-tack-tack.

Manuel verzeiht mir nicht, was ich getan habe. Ich, sein Traum, seine platonische Liebe, bin wie alle anderen, all die Frauen, die sich ihm in dem Hotel anbieten, in dem er als Nachtportier arbeitet, um sich sein Studium zu verdienen. All die Frauen, die ihm nichts bedeuten, die ihn benützen zu diesem schmutzigen Sex.

Ich laufe zwei Wochen durch Paris und versuche, die misslungene Inszenierung zu bewältigen. Ich wollte es besonders gut machen, und es ist schiefgegangen. So was kommt vor. Na schön, ich habe mit dem Mann schlafen wollen, den ich meinte zu lieben, was ist so schlimm daran? Ich will nicht, dass die Liebe für mich von nun an etwas Schmutziges, Verbotenes ist, etwas, das nur Tiere tun und für das man verachtet werden muss! Ich wehre mich dagegen, ich will nicht ewig diese Worte hören: »Nous sommes comme des animaux …« Aber ich werde diese Worte noch lange hören, sie haben Widerhaken.

Ich sehe Manuel ein paarmal, er spricht nie von dem, was vorgefallen ist. Aber sein Verhalten mir gegenüber ist anders geworden, herablassender: Ich, seine Dulcinea, bin eine Frau wie all die anderen.

Am letzten Tag treffen wir uns in einem alten Café in Saint-Germain-des-Prés, umgeben von Spiegelwänden, wir trinken Kaffee und sehen uns stumm dasitzen. In einer plötzlichen Aufwallung schreie ich in den Spiegel hinein: »Ich hasse dich!« Und Manuel antwortet lächelnd meinem Spiegelbild: »Ich liebe dich.«

Ich stehe auf und gehe.

Ich werde nie den Tag vergessen, an dem ich dich zum ersten Mal gesehen habe. Wir stellten in Bremen unsere Bilder auf dem Pflaster aus, und da erschien plötzlich ein junges Mädchen von fünfzehn, sechzehn Jahren, mit so einer Was-kostet-die-Welt-Attitüde, die Hände in die Taschen ihres dicken Wintermantels gestemmt.

Diese Erinnerung ist sehr lebendig in mir. Wir befanden uns ja gerade auf einer Reise durch Europa, wir haben in Belgien gemalt, in Frankreich, in Holland und auch in Deutschland, aber der erste Mensch, der sich wirklich für unsere Bilder interessierte, war dieses junge Mädchen da in Bremen. Das war etwas Neues für mich, das zog mich sofort an. Und ich hatte den Eindruck, dass sich dieses junge Mädchen auch von mir angezogen fühlte. Warum, weiß ich nicht. Ich weiß nur noch, dass du rot wurdest, als ich dich ansprach und schnell wieder den Blick auf die Bilder senktest.

Am nächsten Tag fuhren wir wohl alle zusammen nach Hamburg, um die Freundin von Heriberto zu besuchen, aber daran kann ich mich nur noch vage erinnern. Das alles ist ja zwanzig Jahre her. Du hast mir erzählt, dass du bei diesem Hamburg-Besuch den coup de foudre erlebt hast, als du meine Augen im Rückspiegel sahst, aber das weiß ich nicht mehr. Bei mir hatte es eben gleich am ersten Tag gefunkt. Als du da auf dem Boden hocktest und dir ganz versunken Jaimes Bilder angucktest.

Du schienst mir ganz anders zu sein als all die Frauen, die ich bis dahin auf dieser Reise getroffen hatte, jemand Besonderes, Ungewöhnliches, und so kehrte ich ein paar Wochen später nach Bremen zurück, allein.

Ich erinnere mich noch sehr gut an Bremen, an das Haus deiner Mutter, an dein Zimmer, das voller Bücher war, die in einem Bord standen, dessen Bretter einfach auf Backsteine gelegt waren. Ich blieb zehn Tage in Bremen, und Walter, einer deiner Freunde, besorgte mir irgendwo ein Zimmer, mit Frühstück.

Du warst damals wohl gleichzeitig in uns beide verliebt, in Walter und in mich, und ich hatte immer den Eindruck, dass du dich nicht so recht zwischen uns beiden entscheiden konntest. Das beschäftigte dich eine Zeit lang sehr. Mal warst du mehr in mich verliebt, mal in Walter, denn schließlich war er da, wenn du ihn sehen wolltest, du konntest dich mit ihm in deiner Sprache unterhalten, es gab all die Probleme nicht, die wir beide hatten.

Walter war eine Realität, während ich für dich etwas Exotisches war – und damit natürlich auch attraktiv. Alles Ausgefallene, Exotische zog dich damals wohl magisch an. Und ich war jemand, den du nie ganz verstehen und vor allem nicht beherrschen konntest, ich war geheimnisvoll, introvertiert, schweigsam und düster – Heriberto nannte mich immer den »Raben«. Und du interessiertest mich aus dem gleichen Grund, ich fand dich kompliziert, schwer durchschaubar – dazu kam noch der Konflikt mit Walter …

Ich fand Walter übrigens sehr sympathisch, obwohl er ja sozusagen mein Rivale war. Er war sehr offen und sehr pragmatisch, nicht so ein Träumer wie ich. Mit Walter fuhren wir dann ja auch noch einmal nach Hamburg, und an diesen zweiten Hamburg-Besuch erinnere ich mich besser. Wir haben eine Nacht durchgemacht, auf der Reeperbahn, und morgens hast du ein bisschen im Auto gedöst, und ich habe mit meinem Kugelschreiber auf deine Hand geschrieben: »Te quiero«, weißt du das noch? Und du hast die Bild-Zeitung verkauft, morgens auf diesem Markt, richtig, dem Fischmarkt. Dieses Bild sehe ich ganz deutlich vor mir, das war sehr typisch für dich, die Befreiung, die darin lag, Dinge zu tun, die man als Frau normalerweise eben nicht tut – sich morgens auf den Fischmarkt zu stellen und wie ein Mann die Schlagzeilen auszurufen. Der Zeitungsverkäufer hat sich amüsiert.

Aber all das erschien mir damals etwas aufgesetzt, denn so warst du eigentlich nicht. Du suchtest dich in dieser Zeit selbst, genau wie ich, du versuchtest dir darüber klarzuwerden, was du eigentlich vom Leben erwartetest, du machtest eine Lehre in irgendeinem Verlag, als Verlagsbuchhändlerin, aber du hattest schon damals den Traum zu schreiben, Journalistin zu werden, und wusstest nicht, ob du das schaffen würdest.

Und so fand ich, dass wir uns in einigen Dingen sogar ziemlich ähnlich waren. Ich habe dich niemals so gesehen, wie du dich gerne darstelltest – oberflächlich, munter, ein bisschen überdreht. Für mich warst du ein Mädchen, das mir sehr nachdenklich schien und eine Menge Probleme hatte. Wir waren zwei junge Menschen, die ihren Weg suchten, und in diesem Augenblick haben wir uns getroffen. Aber es war klar, dass wir diesen Weg nicht gemeinsam gehen würden.

Meine Beziehung zu dir, die immer vollkommen in der Schwebe blieb, spiegelte meine ungeklärte Lebenssituation. Wenn ich dich ein oder zwei Jahre später kennengelernt hätte, wäre alles sicher ganz anders gelaufen. Du hättest für mich etwas Endgültiges sein können, aber so waren die Umstände dagegen. Ich fühlte mich sehr verunsichert und belastet. Ich hatte vier Jahre auf eine Stellung im Finanzministerium in Madrid hingearbeitet und war dann unter den vielen Bewerbern doch nicht in die engere Wahl gekommen. Vier Jahre Studium waren also für die Katz gewesen, ich war wieder am Punkt Null angelangt. Ich war wirtschaftlich in keiner Weise gesichert, ich wusste nicht, wo mein Platz in dieser Gesellschaft war und wie ich ihn finden sollte. Mir blieb nichts anderes übrig, als wieder ganz von vorn anzufangen. Ich hatte versucht, mich auf der Journalistenschule in Madrid einzuschreiben, war aber dort ebenfalls nicht angenommen worden. Also ging ich erst mal mit Heriberto, Jaime und Tomás auf diesen Europa-Trip, um mir über meine Ziele klarzuwerden. Das war meine Situation, als ich dich traf. Später hatte ich dann die Möglichkeit, eine Dolmetscherschule in Paris zu besuchen, um Deutsch und Französisch zu studieren. Heute habe ich ein Büro für technische Übersetzungen in Paris, und davon lässt es sich ganz gut leben.

Du hast mir oft gesagt, ich sei für dich jemand »Rätselhaftes« gewesen, jemand »Geheimnisvolles« – das war immer das Schlüsselwort, wenn du von mir sprachst –, aber ich glaube, ich war mir damals selbst ein Rätsel. Und ich konnte auch dein Verhältnis zu mir nie richtig einschätzen. Ich wusste nie, ob dein Interesse ein beständiges war oder nur ein flüchtiges. Du kamst mir immer vor wie ein Schmetterling, der von Blüte zu Blüte taumelt und noch lange nicht daran denkt, sich irgendwo niederzulassen. Und ich war eben eine dieser aufregenden, exotischen Blüten für dich. Mehr nicht.

Ich war immerhin vierundzwanzig, als wir uns kennenlernten, ich hatte dir sieben gelebte Jahre voraus, Erfahrungen, die du noch nicht gemacht hattest, insofern war unser Verhältnis nicht ausbalanciert. Heute würden diese sieben Jahre Altersunterschied keine Rolle mehr spielen, damals waren sie entscheidend. Du begannst ja gerade erst zu leben, du begannst die Liebe zu entdecken, andere Männer, andere Abenteuer.

Ich weiß noch, wie du mir erzähltest – wahrscheinlich, um zu sehen, wie ich darauf reagierte –: Neulich habe ich eine Nacht mit Walter verbracht … Und ich, in meiner damaligen Verschlossenheit, habe wohl höchstens gesagt: Ah, ja? Und, wie war’s? Das hat dich sichtlich enttäuscht, du hattest eine dramatische Eifersuchtsszene erwartet, obwohl diese gemeinsame Nacht eine ganz unschuldige Sache war, wie sich dann herausstellte. Ihr seid einfach stundenlang Hand in Hand durchs Teufelsmoor gewandert, immer dem Großen Bären nach, und diese Nachtwanderung hat dich sehr beeindruckt. Aber weiter ist nichts passiert.

Wenn ich dich also gebeten hätte, mich zu heiraten – was für dich ja etwas Neues und damit Interessantes gewesen wäre –, ich bin sicher, dass diese Ehe nicht länger als ein Jahr gedauert hätte, weil für dich dann der Kick des Neuen vorbei gewesen wäre und du etwas anderes, Aufregenderes gesucht hättest. Aber für mich ist die Heirat ein Kontrakt, an den ich mich gebunden fühle – und zwar für immer.

So entschied ich, gleich zu Beginn, dass unsere Beziehung platonisch bleiben sollte. Damit hoffte ich, das Bild, das ich von dir hatte, zu bewahren.

In meinem Leben hat es vier große platonische Lieben gegeben. Frauen, die mir sehr viel bedeutet haben, und eine davon warst du. Vielleicht habe ich in allen Frauen immer eine meiner Schwestern gesucht, in die ich lange verliebt war, platonisch natürlich … Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist für mich die geistige und die körperliche Liebe immer gleich wichtig gewesen. Denn oft ist die sexuelle Verbindung ja nur eine Sache der Eroberung, des Machismo, des Sich-Bestätigens, und dafür warst du mir zu schade. Ich hatte immer so ein gewisses Verantwortungsgefühl dir gegenüber.

Heute wäre es für uns wohl ganz normal, zusammen zu schlafen, wenn wir feststellen, dass wir uns mögen, heute wäre das wohl nur eine Frage der Zeit, aber damals warst du sechzehn, siebzehn, und da war das für dich und damit auch für mich eine viel schwerwiegendere Entscheidung. Ich wusste, dass du noch unberührt warst, ich hatte zwar nicht gerade Angst davor, der Erste zu sein, aber ich wusste, dass die Liebe für dich etwas Neues, Unbekanntes war. Das heißt, ich traf dich beim Eintritt in das Universum der Liebe, aber ich wollte dich nicht dort hineinbegleiten.

Ich konnte dich all die Jahre nicht vergessen, mir stand immer dein Bild vor Augen, ich habe immer an Fee gedacht, was macht sie, wer ist sie wirklich, in wen ist sie wohl gerade verliebt … Meine Gefühle für dich veränderten sich während dieser drei Jahre nicht, in denen wir uns schrieben oder auch mal zusammen telefonierten oder uns – selten genug – sahen. Es gab keine Evolution, alles stagnierte, wir hatten keine Gelegenheit, uns miteinander weiter oder aber voneinander weg zu entwickeln. Für mich lag die Faszination unserer Beziehung wohl gerade in ihrer Sinn- und Zwecklosigkeit. Unsere Liebe war wie ein bunter Luftballon, der über mir in den endlosen blauen Himmel hineinschwebt, und ich schaue ihm nach, wie er sich langsam von mir entfernt … Du warst für mich eine Illusion, ein schöner Traum.

Und so hatte ich das Gefühl eines jähen, schmerzhaften Zusammenstoßes mit der Wirklichkeit, als du plötzlich nach Paris kamst – mit der ganz klaren Absicht, da mit mir zu schlafen.

Das war ein Fehler. Das zeigte mir, dass du eigentlich nie über mich nachgedacht hast. Denn das war etwas, was du dir, so für dich, überlegt hattest – aber mich hattest du bei diesen Überlegungen total ausgeklammert. Du hattest dir wohl gesagt, ich bin verliebt in ihn, ich möchte, dass er der Erste ist, aber dir war gar nicht in den Sinn gekommen, dass ich mich auch erst einmal auf dich einstellen musste. Unsere Ausgangsposition war ganz verschieden, verstehst du? Du kamst schon mit dieser Idee nach Paris, die Entscheidung war bereits gefallen, nur ich hatte keine Ahnung davon. Ich fand die ganze Sache sehr rational, sehr kalkuliert – aber für mich war die Liebe immer etwas Spontanes, eben eine Reaktion auf ein Gefühl, das sich entwickelt oder auch nicht. Das ist ja ganz normal, dass man jemanden auch körperlich besitzen möchte, den man liebt.

Also fühlte ich mich – nun, nicht gerade benutzt, aber doch etwas überrollt. Du hast die Entscheidung getroffen und dann hast du die Sache auch durchgezogen, und zwar genau in dem Moment, wo es dir passte und nicht, wo es sich ganz logisch ergeben hätte. Aber für mich ist Sex nun mal das Ende und nicht der Anfang von etwas. Sicher, wir kannten uns schon lange, wenn man das »kennen« nennen kann, wir waren uns nicht fremd – aber warum haben wir es dann nicht eher getan? Weil es sich nicht ergeben hat, weil du es nicht wolltest, weil ich es nicht wollte … Und dann hast du dies sexuelle Moment da plötzlich ganz unvermittelt hineingebracht. Für mich war das eine sehr negative Erfahrung, und für dich muss es geradezu traumatisch gewesen sein.

Ich habe danach nicht schlecht von dir gedacht, ich habe das Ganze ein bisschen auf unsere unterschiedlichen Kulturkreise, auf unsere unterschiedliche Erziehung geschoben, aber für mich war in diesem Moment erst mal alles zerstört, das Fragile, das Poetische unserer Beziehung. Dein Bild, das ich so lange in mir herumgetragen habe, hatte einen Sprung bekommen. Später habe ich es wieder restauriert.

Du hast mich schon weiterhin interessiert, aber ich wusste nicht so recht, wie ich mich nun dir gegenüber verhalten sollte. Ob ich diese Beziehung trotzdem aufrechterhalten oder ob ich mich zurückziehen sollte – das war eine schwierige Entscheidung für mich. Du hast sie mir dann abgenommen, indem du gegangen bist.

Aber ich habe dich nie vergessen können. Das ist seltsam, weil es so viele Frauen gegeben hat in meinem Leben. Frauen haben es mir leicht gemacht, überall, in Spanien, in Frankreich, in Deutschland, besonders in Deutschland. Ich weiß nicht warum, aber für die Deutschen muss ich ein sehr ausgefallener Typ gewesen sein. Ich hatte nie das Problem, Frauen zu finden, ich hatte stets eher das Problem, mich ihrer zu erwehren. Und ich erinnere mich nur noch an ganz wenige. Ich erinnere mich an dich, dann an diese platonischen Lieben, an ein Mädchen aus Madrid, an eine junge spanische Dichterin, und an ein Mädchen aus Belgien. All die anderen haben keinen bleibenden Eindruck hinterlassen – nicht einmal Susanne, mit der ich immerhin drei Jahre lang gelebt habe. Die Erinnerung an dich, an die wenigen Male, die wir uns gesehen haben, an das, was du mir bedeutet hast, selbst die Erinnerung an das traumatische Erlebnis in jenem Hotel in Paris, ist sehr viel lebendiger als die Erinnerung an eine Frau, mit der ich jahrelang täglich zusammen war.

Vielleicht zerstört die Realität alles, weil sie keinen Platz mehr zum Träumen lässt. Und du warst eben ein schöner Traum – ein Bild, das immer leuchtend vor mir stand und nie verblasste. Bis zum heutigen Tag.

RÜDIGER

Der Schwiegermutterschwarm

Am Frühstückstisch. Seine blonden Haare sind sauber gescheitelt, die Brille geputzt. Ich sitze da, hingelümmelt, gestikulierend, verkatert, lange über den Tisch, und Rüdiger sagt ruhig, mit einem Unterton: »Musst du denn immer mit deinen klebrigen Honigfingern den Salzstreuer anfassen? Wasch dir doch bitte vorher die Hände!«

Ich halte mit meinen klebrigen Fingern das klebrige Salzfässchen und sehe einen Film von endlosen Frühstücken. Da sitze ich, adrett gekämmt und gekleidet, spüre die allmorgendliche Angst, dass etwas nicht stimmen könnte, dass der Toast nicht kross genug, der Kaffee nicht stark genug sein könnte, höre seine milde Rüge: »Eier kappt man nicht mit dem Messer, mein Schatz, sondern klopft die Schale vorsichtig mit dem Eierlöffel ab«, sehe mich allmorgendliches Wohlverhalten spielen, die dressierte Ehefrau, die auf Kommando springt.

Ich sah mich in einem Käfig aus Gewohnheiten und Gedankenlosigkeiten und gemeinsamen nächtlichen Atemzügen und morgendlichen Aufwiedersehenküsschen und abendlichen Hallodabinichwiederküsschen. Ich sah das versicherte Leben an seiner Seite, geschaffen, seine Plansolls zu erfüllen, seine Kinder zu erziehen, seine Bücher abzustauben, seine Lieblingsgerichte zu kochen, seine Wäsche zu falten, Kante auf Kante. Sein Leben zu repräsentieren: Ich, sein Produkt.

Ich schüttete mir mit einer heftigen Bewegung zu viel Salz auf das Ei. Rüdiger registrierte auch das: »Zu viel Salz ist ungesund, mein Schatz.« – »Morgen«, sagte ich zu Rüdiger, »kaufen wir einen zweiten Salzstreuer.«

Ich hätte mich kleinkriegen lassen, ich wäre es gewesen, die sich angepasst hätte, nicht umgekehrt. Auch wenn er damals der Schwächere war, der um die Frau kämpfte. Später, in der Ehe, hätte er die Macht gehabt und sie eingesetzt. Da wäre er der Vater, der Ehemann, der Ernährer gewesen, der auf Ordnung gepocht, auf »Familienbande« hingewiesen hätte. Bis mir die Luft weggeblieben wäre. Mit jedem Jahr wäre ein Stückchen mehr von mir abgebröckelt, bis aus mir eine fremde Ehefrauhülle geworden wäre: Herrundfrau.

Sicher, ich hätte manchmal versucht, aus der Tretmühle auszubrechen, hätte versucht, in Auflehnung Teile meiner zerstörten Persönlichkeit wiederzufinden, aber Rüdiger hätte mich schon kirregemacht. An seiner Seite war kein Platz für mich. Wenn ich an ihn denke, fallen mir Worte ein wie: Pflichtbewusstsein. Ordnungssinn. Pünktlichkeit. Sauberkeit. Worte wie Chaos, Verzweiflung, Ekstase, Schwermut, Fantasie, Nutzlosigkeit, Angst existierten nicht in seiner Sprache, auch nicht Worte wie Regenbogen, Papierrose, Micky Maus oder Feuerwerk.

Manchmal, wenn ich ihn morgens im Bad beobachtete, wie er sich mit genau abgezirkelten Bewegungen wusch, kämmte, die Zähne putzte, dachte ich: Sein Leben wird so gradlinig verlaufen wie sein Scheitel.

Was er vom Leben erwartete, war eine bis ins Kleinste ausgetüftelte gehobene Pauschalreise, mit Vollpension. Was ich wollte, war Abenteuer, ein Trip von hier nach Nirgendwo, jeden Tag Neues, Unerwartetes, neue Menschen, neue Erfahrungen, neue Sonnenaufgänge und ab und zu eine Sternschnuppe.

Damals, mit zwanzig, lebte ich nach der Devise: Today is the first day of the rest of your life, wollte sowieso nicht älter als dreißig werden. Ich war neugierig auf alles und jeden, hatte Angst, etwas zu versäumen, eine Stimmung, einen Mann, irgendein Abenteuer. Ich war voller verrückter Einfälle, voller Lebensgier.

Da traf ich Rüdiger in London, wo ich als Serviererin in einem kleinen Hotel in der Nähe des Hyde Park arbeitete, fünf Pfund die Woche, Kost und Logis gratis. Ich wollte mein Englisch aufpolieren, Rüdiger war mit Kommilitonen aus Tübingen ein paar Tage in London, eine Studienreise. »Ich hätte gern eine Suppe«, sagte er ziemlich laut, als ich zur Dinner-Zeit an seinen Tisch kam. »Woher wissen Sie denn, dass ich Deutsche bin?« fragte ich verblüfft. Und er: »Das sieht man Ihnen doch an der Nasenspitze an!« So lernten wir uns kennen. Unter den Kommilitonen machte die Geschichte die Runde – »Sieh da, der Berghoffer hat was mit der kleinen Serviererin.« Später erfuhr ich, er sprach kein Englisch, weil er ein humanistisches Gymnasium besucht hatte; die einzige Konzession, die er neusprachlich machte, war die, etwas lauter zu sprechen.

Morgens, wenn ich verlegen das Frühstück servierte, starrten mich drei Dutzend Studenten an, es wurde getuschelt und gefeixt. »Ganz niedlich, die Kleine, nicht von der Bettkante zu weisen«, und ein Mädchen aus der Gruppe zitierte spitz: »Ein jeder Jüngling hat nun mal den Hang zum Küchenpersonal«, alle grinsten. Ich spielte drei Tage lang die tumbe Kellnerin, wie die sie sich vorstellten – »Böll? Was’n das für ’n Typ, nie gehört« –, dachte mir Geschichten über meine Herkunft aus, fand es witzig, den ehrsamen Rüdiger an der Nase herumzuführen.

In den folgenden Monaten wurde Rüdiger ein ruhender Pol, ich war irgendwie stolz auf mich, dass ich es geschafft hatte, mich in so etwas Ernsthaftes wie Rüdiger zu verlieben. Aber viel hatte das nicht zu sagen, ich war ständig in irgendjemanden verliebt, für ein paar Stunden oder ein paar Wochen. Meist passierte nichts, weil ich Angst hatte, schwanger zu werden. Das hätte das Ende meiner Freiheit, all meiner Ziele bedeutet. Ich war verliebt in die Liebe, aber Liebe machen, das war mir zu gefährlich.

Ich erzählte Rüdiger von meinen Flirts, er akzeptierte sie scheinbar. Machte mir keine Vorhaltungen, versuchte mich und meine »Flatterhaftigkeit«, wie er das milde tadelnd nannte, zu verstehen. Das fand ich großzügig. Er gab mir das Gefühl, immer für mich da zu sein, was auch passieren mochte, schrieb lange Briefe, in seiner klitzekleinen Schrift, rief an. Und als ich England verließ und für einige Monate nach Frankreich ging, meldete er sich krank und holte mich ganz selbstverständlich in Aachen ab.

In seinem alten, klapprigen Käfer fuhren wir zusammen nach Paris. Keine Chance, ein Hotelzimmer zu kriegen, wir suchten bis spät abends. Schließlich ging ich zu Manuel, der nachts im Grand Hôtel d’Harcourt jobbte. Manuel, undurchdringlich wie immer, zeigte keine Reaktion, als ich ihn bat, für mich und »einen Freund« ein Zimmer zu besorgen. Zufällig war in dem Hotel, in dem er wohnte, noch eins frei, mit schmaler Terrasse und verblichenen rotgoldenen Blumentapeten. Ich fand es seltsam, dort zum ersten Mal mit Rüdiger zu schlafen, nur durch die Treppe von Manuel getrennt, der in einem winzigen Zimmerchen unterm Dach hauste. Einmal trafen sich die beiden Männer auf dem Flur und grüßten sich kühl – größere Gegensätze kann man sich nicht vorstellen, und ich dachte, dass ich nie aufgehört hätte, Manuel zu lieben.

Meine Hingabe schenkte ich Rüdiger zu meinem 21. Geburtstag, gewissermaßen als Dank für all seine Zuwendung und Aufmerksamkeit. Und ich empfand es wirklich als »Hingabe« – ich gab mich hin und bekam nichts zurück, keinen Orgasmus, nicht die geringste Lust. Alles, was ich dabei denken konnte, war: »Nun wirst du wieder zwei Wochen zittern.« Und: »Hoffentlich kriegt Manuel über uns das nicht mit.«

Hinterher fand ich es ganz angenehm, neben Rüdiger zu liegen, seine Haut zu streicheln. Sie war so glatt und samtig wie die einer Frau, ich habe nie wieder einen Mann mit solcher Pfirsichhaut getroffen.

Am nächsten Morgen, einem Sonntag, saß ich im Sonnenschein auf dem Boden, blickte auf die Dächer von Paris und packte meine Geschenke aus. In einer angeschlagenen Porzellanvase des Hotels leuchtete ein Strauß mit 21 roten Rosen, die Rüdiger, selbstverständlich, schon in aller Herrgottsfrühe auf dem Blumenmarkt bei Notre-Dame besorgt hatte. So, fand ich, müssten alle Geburtstage sein, so voller Sonnenschein und Rosen und Liebe! Und meine Freude strahlte auch auf Rüdiger ab.

Was mit uns los war, merkte ich erst wieder, als ich ihn in Tübingen besuchte. Seine Welt machte mich traurig und verloren. Seine Freunde beäugten mich misstrauisch, ich passte nicht in ihr Frauenbild, war ihnen zu kess, zu unkonventionell. Abends saß ich mit ihnen in altehrwürdigen Weinstuben wie dem Mayerhöfle, hatte Sehnsucht nach meinen vergammelten Cafés in Paris, nach dem Straßenmarkt der Rue de Seine, wo mir die Händler »Bonjour, mon trésor« nachbrüllten, wenn ich meine kleine Ration Käse, Brot und Rotwein einkaufte. Jetzt erschien mir Rüdiger mit seiner glänzenden, etwas zu kurzen feldmausbraunen Hose, seinem spröden akademischen Denken und seiner monotonen Stimme entsetzlich steif und spießig.

Ich schob das alles noch auf den Gegensatz von Paris und Tübingen. Ich hatte nach Monaten des Herumzigeunerns in Spanien, England, Frankreich den festen Willen zu einer soliden Beziehung. Rüdiger war meine Chance, ruhiger zu werden, mich, wie ich dachte, dass es sich gehörte, in seine bürgerlichen Wertvorstellungen einzuklinken. Schuldbewusst machte ich mir klar, dass honette Frauen anders sein müssten als ich. Die sind, meinte Rüdiger, nicht vorlaut, die wollen nicht Karriere machen wie Männer und reisen wie Männer und rumbumsen wie Männer und was vom Leben haben wie Männer.

So verdrängte ich erst mal alles, was mich an Rüdiger störte. Das war leicht, in meinen Gefühlen kannte ich mich damals sowieso nicht aus. Die waren wie eine Achterbahn, mal ging es langsam bergauf, dann wieder rasend bergab. Als eine Freundin sich in Rüdiger verknallte, ging es wieder bergauf mit der Liebe. Rüdiger wurde wichtig. Dass ich ihn, den Braven, den Verlässlichen, verlieren könnte, war mir nie in den Sinn gekommen. Und Rüdiger nutzte das aus, heizte meine wackeligen Gefühle an, erwähnte, so nebenbei, einen silbernen Becher, den er von Britta geschenkt bekommen hatte, und erzählte von unerwarteten Besuchen.

Das »Alte grüne Köfferchen«-Spiel ging los. Du hast ein altes grünes Köfferchen, das jahrelang auf dem Speicher steht, plötzlich kommt eine Freundin und jubelt: »Was für ein süßes Köfferchen, brauchst du das noch?« Natürlich brauchst du das noch! Natürlich brauchte ich das Köfferchen, wie konnte ich dieses hübsche kleine Ding jahrelang so unbeachtet lassen! Nie war mir Rüdiger begehrenswerter erschienen.

Und natürlich war meine Familie begeistert von ihm. Endlich mal jemand, den man vorzeigen konnte, keiner dieser bärtigen, brotlosen Revoluzzer. Er war das Idealbild des Schwiegersohnes, wie er dastand, ehrliche blaue Augen hinter dicken Brillengläsern, den Fuß etwas geziert angewinkelt, Standbein, Spielbein, den Kopf ein wenig geneigt wie ein Vogel, der nach Körnern sucht. Und seine messerscharf eingeknickte Verbeugung, mit der er die Blumen überreichte!

Rüdiger war was fürs Leben. Was Solides, zukünftiger Akademiker, jede Mutter konnte ihm blind ihre Tochter anvertrauen. Er war wirklich ein Glücksfall von einem Mann, zuverlässig, höflich, aufrichtig, aus gutbürgerlichem Hause. Dazu intelligent und strebsam. Und er liebte mich! Es gab nichts Nachteiliges über ihn zu sagen: Das war es eben.

Ich fühlte mich eingeengt von seinem Anpassertum, seiner Ehrpusseligkeit. Da war nichts, was mich zum Träumen gebracht hätte, kein Geheimnis, kein Feuerwerk, nicht mal wütend machte er mich, nur elend vor Langeweile. »Kommen Sie nieder, gnä’ Frau«, sagte er, wenn ich mich setzen sollte. Oder: »Mädchen aus Bremen müssen Sie nehmen«, wenn die Rede auf meine Heimatstadt kam. Und statt zu fragen: »Wie geht’s?«, sagte er stets: »Wie ist das hohe Wohlbefinden?« Seine Lieblingsfloskel, mit der er jede Diskussion killte, war »C’est la vie«, mit einem schachmatten