Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Zytglogge Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

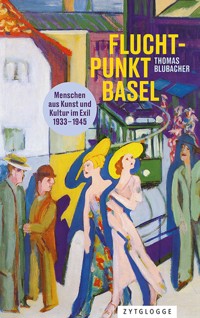

Zwölf Porträts schildern die unterschiedlichen Schicksale von Kunst- und Kulturschaffenden, die aus dem «Dritten Reich» nach Basel flohen. Darunter die Literaten Hans Weigel und Alexander Moritz Frey, die Organistin Lili Wieruszowski, drei Germanisten, die unter dem Pseudonym Stefan Brockhoff Kriminalromane mit Lokalkolorit verfassten, und der einst bestbezahlte deutsche Stummfilmstar Ludwig Trautmann. Den Journalisten Berthold Jacob kidnappte im Kleinbasel die Gestapo. Der Nazi-Günstling Gustaf Gründgens floh nur aus taktischen Gründen nach Basel. Margit von Tolnai verstiess gegen das Arbeitsverbot und wurde interniert. Während Gustav Hartung als engagierter Antifaschist den Nationalsozialisten verhasst war, entwickelte sich Wilhelm Kiefer im Exil zum überzeugten Anhänger Hitlers. Käte Rubensohn diente als Inspiration für eine der berühmtesten Romanfiguren der Schweizer Literatur. Und der in Basel aufgewachsene, aber nach Deutschland ausgewiesene Rainer Brambach floh zurück in seine Heimatstadt.Pointiert und kenntnisreich zeigt der Autor in seinen Lebensbeschreibungen die Bandbreite des Exils in Basel auf.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 430

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Cover

Impressum

Titel

Fluchtpunkt Basel

Ach, lieber Tod von Basel

Stefan Brockhoff alias Dieter Cunz, Oskar Koplowitz und Richard Plaut

Eine eigenartige Rolle

Wilhelm Kiefer

«Hirtenknabe, der Diplomatenfrack steht dir nicht»

Gustav Hartung

«Herr Jesu Christ, dich zu uns wend»

Lili Wieruszowski

Ein Sieg der öffentlichen Meinung über das Hitler-Regime

Berthold Jacob

Filmprominenz von vorgestern

Ludwig Trautmann und Sabine Gräfin von Lerchenfeld

Dem Intendanten «wie ein treuer Hund» ergeben

Erich Zacharias-Langhans und Gustaf Gründgens

Kriegskamerad eines «erfolglosen Postkartenmalers»

Alexander Moritz Frey

«Krasse Verfehlungen» einer Ausländerin

Margit von Tolnai

Max Frischs «jüdische Braut aus Berlin»

Käte Rubensohn und Otto Rubensohn

Zurück über den Stacheldraht

Gertrud Ramlo und Hans Weigel

Ein deutscher Deserteur aus Basel

Rainer Brambach

Personenregister

Über den Autor

Über das Buch

Thomas Blubacher

Fluchtpunkt Basel

Der Zytglogge Verlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021–2024 unterstützt.

Gedruckt mit Unterstützung der Berta Hess-Cohn Stiftung, Basel.

Die Publikation wurde gefördert durch:

Elisabeth Jenny-Stiftung

© 2023 Thomas BlubacherZytglogge Verlag, Schwabe Verlagsgruppe AG, BaselAlle Rechte vorbehaltenLektorat: Thomas GierlCoverbild: Ernst Ludwig Kirchner, Barfüsserplatz in Basel, 1936/1937

Thomas Blubacher

Fluchtpunkt Basel

Menschen aus Kunst und Kultur im Exil 1933 bis 1945

Fluchtpunkt Basel

«Ich fühlte mich schlecht, und der Eindruck der Besichtigung, die eine abscheuliche und niederdrückende Vorstellung von deklassierter Existenz gab, verschlimmerte den Zustand meiner Nerven, die zu Hause bis zu Tränen versagten»,1 notierte Thomas Mann am 3. Mai 1933 in sein Tagebuch. Hätte der emigrierte Grossschriftsteller nach einer Hausbegehung in Riehen nicht bitterlich weinen müssen, sondern sich, wie der in Basel lehrende Philosoph Karl Joël ihm nahegelegt hatte, tatsächlich am Rheinknie niedergelassen – wer weiss, vielleicht wäre Basel als Wohnsitz des gefeierten Literaturnobelpreisträgers ein Zentrum des deutschsprachigen Literaturexils geworden.

Vier Tage zuvor hatten Thomas und Katia Mann im vornehmen Basler Hotel Drei Könige «ein zu teures Doppelzimmer mit Bad»2 bezogen, das sie am nächsten Tag «mit einem grösseren dreifenstrigen vertauscht» hatten. Doch auch in diesem Logis wurde der empfindsame Literat nicht glücklich, denn ein «Kanal-Zulauf in den Rhein»3 beeinträchtigte seine Ruhe. Die Manns trafen in Basel andere Exilierte, kamen mit dem Verleger Gottfried Bermann Fischer «auf die deutschen Dinge zu sprechen»4 und tranken Lindenblüten-Tee mit der Schriftstellerin Annette Kolb; beide waren nur auf der Durchreise. Auch der im März aus München nach Basel übersiedelte Publizist Wilhelm Kiefer besuchte sie im Drei Könige; von ihm soll noch ausführlich die Rede sein.

Katia und Thomas Mann besichtigten «eine reizvolle moderne Wohnung»5 an der St. Alban-Anlage, fuhren mit dem deutschen Sozialphilosophen Herman Schmalenbach, seit 1931 Professor an der Universität Basel, nach Riehen, wo die «Besichtigung eines uns zugedachten, aber mir abscheulichen Hauses» den sensiblen Literaten so deprimierte, dass er nachts nur mit Hilfe des bewährten Mittels Phanodorm Ruhe fand. Am 4. Mai begutachtete Katia nach dem Mittagsmahl im Café Spitz «ein altes Haus in Riehen», das sie dem Gatten «als primitiv, aber würdig und besonders beschrieb. Es fehlt moderner Comfort, aber ein stilvoller Wohnsitz wäre geboten».6 Am liebsten hätte Thomas Mann sich im «alten Bauern-Herrensitz ‹Wenkenhof›»7 niedergelassen, doch dessen Besitzer Fanny und Alexander Clavel-Respinger dachten nicht daran, ihr herrschaftliches Anwesen zu räumen, auf dem sie schon Rainer Maria Rilke und Hugo von Hofmannsthal empfangen hatten.

Bald darauf fand Erika Mann für ihre Eltern eine als angemessen akzeptierte Residenz in der Nähe Zürichs, und so übersiedelten diese am 27. September 1933 nach Küsnacht, wo der weltberühmte Autor mit offenen Armen und öffentlichen Ehrbezeugungen empfangen wurde. In Basel weilte er nur noch für Arztkonsultationen, Vorträge und um Vorstellungen des von Erika Mann gegründeten literarisch-politischen Cabarets Die Pfeffermühle zu besuchen, das erste Mal im März 1934, als es im 450 Zuschauer fassenden Gambrinus an der Falknerstrasse 35 gastierte. «Der Saal stark besetzt, fast ausverkauft. Aber das Publikum erwies sich als recht stumpf», so Thomas Mann, «wenn es auch mit gläubigem Beifall nicht kargte und namentlich bei politischen Gelegenheiten Überzeugung bekundete.»8 Statt Therese Giehse, die krank in der Basler Frauenklinik lag, trat Walter Mehring auf und trug erstmals seinen heute berühmten Emigrantenchoral vor: «Werft / Eure Hoffnung über neue Grenzen – / Reisst Euch die alte aus wie’n hohlen Zahn!»9

Als Thomas Mann sich am 2. Mai 1933 beim Vorsteher des Polizeidepartements, Regierungsrat Carl Ludwig, der 1956/1957 im Auftrag des Bundesrats die als «Ludwig-Bericht» bekannt gewordene Studie Die Flüchtlingspolitik der Schweiz seit 1933 bis zur Gegenwart verfassen wird, «in Sachen unserer Niederlassung» erkundigte, erfuhr er: «Grösstes Entgegenkommen, Dispens von der Beibringung üblicher Papiere. Schon beim Empfang bedankte er sich für unsern Besuch. Ach, ja!»10 Anderes hätte das der sich «seiner singulären, mit anderen Schicksalen nicht zu verwechselnden Stellung»11 bewusste Schriftsteller auch nicht erwartet.

Standesbewusst kommunizierte mit den Behörden auch der 1913 in den grossherzoglich hessischen Adelsstand erhobene Lederfabrikant Robert von Hirsch, selbst kein Künstler zwar, aber ein renommierter Kunstsammler. Nachdem er in Deutschland die ungeheure Summe von 1,3 Millionen Reichsmark «Reichsfluchtsteuer» bezahlt und Lucas Cranachs Gemälde Urteil des Paris zurückgelassen hatte, übersiedelte er 1934 nach Basel und ersuchte dort sogleich um die Niederlassung für sich «sowie für meinen langjährigen Diener [...] und dessen als Dienstmädchen bei mir tätige Frau»: «Durch meine Niederlassung würde eine der wohl wichtigsten Sammlungen, die sich derzeit in Europa noch in privatem Besitz befinden, hierher kommen.»12 Sein Geschäftsfreund Fritz Schwarz-von Spreckelsen, Gründer und Verwaltungsratspräsident der Leder-Import AG, schwedischer und dänischer Honorarkonsul, in dessen Villa in der Gellertstrasse Robert von Hirsch vorerst wohnte, betonte gegenüber Carl Ludwig, dass Hirsch «eine ganz erstklassige Acquisition für die Stadt Basel bedeuten würde als Mensch, als Fabrikant und als Kunstfreund».13 Umgehend erteilte man Robert von Hirsch, der mittlerweile in einer noblen, vom Basler Christoph Bernoulli eingerichteten – heute längst zugunsten mehrerer Wohnblöcke abgerissenen – Villa im Louis-XIII-Stil an der Engelgasse 55 residierte, eine Aufenthaltsbewilligung und sicherte ihm die Niederlassungsbewilligung zu, die er am 4. Juni 1935 erhielt.

Als er 1938 eingebürgert werden wollte, als Bewerber aber nachweisen musste, dass er in den letzten zwölf Jahren vor Einreichung des Gesuchs mindestens sechs Jahre in der Schweiz gelebt hatte, gab der Freund Schwarz-von Spreckelsen kurzerhand zu Protokoll, von Hirsch habe bereits seit Sommer 1932 bei ihm gewohnt. Dass dieser sich nicht habe anmelden können, «sei auf politische und wirtschaftliche Gründe zurückzuführen».14 Ein ziemlich durchschaubarer Schachzug, doch was in Fällen anderer Emigrierter15 schwerlich vorstellbar gewesen wäre, geschah: Die Behörden registrierten, obgleich keine schriftlichen Belege vorhanden waren, den 1. August 1932 als Einreisedatum. Die Administrativabteilung des Polizeidepartements empfahl die Einbürgerung Robert von Hirschs, da dieser «bei weitem aus dem üblichen Rahmen des Judentums»16 falle und sogar Stunden in Schweizerdeutsch nehme. Ob von Hirsch das Gesuch wieder zurückzog, weil er doch kalte Füsse bekam, bleibt unklar. Jedenfalls bemühte er sich 1940 abermals um das Bürgerrecht, mit Erfolg – keine geringe Rolle spielte womöglich, dass er im Jahr zuvor in Basel knapp über sieben Millionen Franken Vermögen versteuert hatte. Zum Dank stiftete er der Öffentlichen Kunstsammlung Paul Gauguins Ta Matete.

Die meisten aus dem «Dritten Reich» Geflüchteten, darunter auch prominente Kulturschaffende, konnten sich solch eine zuvorkommende Behandlung nur erträumen. Nicht immer halfen Bekanntheit und Beziehungen, wie man im Fall von Alfred Philippson sieht. Um die Einreise des 1864 in Bonn geborenen, also 77-jährigen Geheimrats und weltberühmten Professors der Geografie bemühte sich 1941 Paul Vosseler, Präsident des Verbands der Schweizerischen Geografischen Gesellschaften, beim Vorsteher des Eidgenössischen Politischen Departements, Bundesrat Marcel Pilet-Golaz. Philippson sei in Deutschland «seines Lebens nicht mehr sicher» und lebe dort «unter ständiger Furcht vor tätlicher Bedrohung». Der Verband empfinde es «als Ehrenpflicht», sich für Philippson einzusetzen. Diesem Asyl zu gewähren «würde auch die letzte Achtung steigern, die unser Land in der Welt geniesst».17 In Basel lebte bereits seit 1937 Philippsons Nichte, die ehemalige Kinderärztin und Archäologin Paula Philippson, doch könne diese, so Franz Merz, der Chef der baselstädtischen Fremdenpolizei, die Existenz des Geografen samt Frau und Tochter nicht sicherstellen. Zudem falle sie «als unangenehme Emigrantin auf, die durch ihr arrogantes Auftreten bei unserem Personal bekannt ist».18 Das Kontrollbureau lehnte das Gesuch wie üblich wegen «Überfremdung» ab, ebenso die Eidgenössische Fremdenpolizei.

Nachdem der Verband Schweizerischer Israelitischer Armenpflegen erklärt hatte, er werde für Alfred Philippsons Lebensunterhalt und Weiterreisekosten aufkommen, und durch Bemühungen von Vosseler und anderen eine Kaution in Höhe von 5000 Franken hatte aufgebracht werden können, stellte der Basler Advokat Hans Eckert ein Wiedererwägungsgesuch. Doch auch dieses wurde, obgleich nun eine Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung durch das Basler Kontrollbureau vorlag, von der Eidgenösssischen Fremdenpolizei am 30. April 1942 abgewiesen. Philippson und seine Angehörigen wurden im Juni 1942 ins Konzentrationslager Theresienstadt deportiert, wo er dank einer Intervention des bei der NS-Elite hoch angesehenen schwedischen Entdeckungsreisenden Sven Hedin immerhin den sogenannten «Prominentenstatus A» erhielt und von Oktober an seine Lebenserinnerungen Wie ich zum Geographen wurde verfasste. Der Basler Marcus Cohn, Sohn des 1926 verstorbenen ersten hauptamtlichen Rabbiners der Israelitischen Gemeinde Basel, Arthur Cohn, und Vater des späteren Oscar-gekrönten Filmproduzenten Arthur Cohn, war bekannt als «Anwalt einer gerechten Sache»,19 und hatte schon zahlreichen Verfolgten den Weg über die Schweiz nach Uruguay, Paraguay, Palästina oder in andere sichere Länder ermöglicht. Er bemühte sich am 19. Januar 1945 im Auftrag von Paula Philippson erneut, deren mittlerweile stark unterernährtem Onkel und dessen Familie zu einer Einreisebewilligung zu verhelfen, welche diesen in Theresienstadt «Erleichterungen bringen und sie vor weiteren Deportationen [in ein Vernichtungslager] schützen wird, auch für den Fall, dass sie die Einreise nach der Schweiz jetzt nicht antreten können».20 Tatsächlich erhalten die Philippsons («Wohnort (Adresse): Theresienstadt, Seestrasse 26, Deutschland»21) am 13. Februar 1945 eine zwei Monate lang gültige Bewilligung, über die Grenzstellen Buchs oder St. Margarethen zum vorübergehenden Aufenthalt in Basel einzureisen. Dennoch forderte sie die SS-Lagerleitung am 20. April 1945 auf, sich für die «Einreihung» in einen «Transport» bereitzuhalten. Bevor es dazu kam, wurde Theresienstadt am 3. Mai 1945 dem Roten Kreuz übergeben, dann von der Roten Armee befreit und zunächst unter Quarantäne gestellt. Am 9. Juli 1945 konnten Alfred, Margarete und Dora Philippson schliesslich das Lager verlassen und nach Bonn zurückkehren, wo Alfred Philippson erneut an der Universität lehrte und 1953 im Alter von 89 Jahren starb.

Bedingt durch die geografische Nähe zur Heimat sowie die kulturelle Verwandtschaft war die die Schweiz von 1933 an ein begehrtes Zielland der deutschsprachigen Emigration, insbesondere in deren erster Phase bis etwa 1936, die von der Hoffnung auf die baldige Rückkehr in ein vom Nationalsozialismus befreites Deutschland geprägt war. Schon 1933, als nach der Machtübergabe an die Nationalsozialisten innerhalb weniger Wochen mehrere Tausend Menschen Zuflucht in der Schweiz suchten, bestimmte das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement, dass Flüchtlingen kein Daueraufenthalt, keine Arbeitsbewilligung und keine staatliche finanzielle Unterstützung zu gewähren seien. Die Anerkennung als politischer Flüchtling, geregelt durch den Bundesratsbeschluss vom 7. April 1933, erhielt vor dem Hintergrund der nationalsozialistischen «Machtergreifung» in Deutschland fast nur, wer hoher Staatsbeamter, Führer einer Linkspartei oder Autor von erheblichem Bekanntheitsgrad war und im Heimatstaat bereits persönlich verfolgt wurde, jedoch niemand, der aufgrund seiner oppositionellen Tätigkeit eine solche Verfolgung lediglich befürchtete. Jüdische Menschen galten, da «Flüchtlinge nur aus Rassengründen»,22 nicht als politische Flüchtlinge, Kommunistinnen und Kommunisten als unerwünscht und «asylunwürdig».23 Zuständig für die Anerkennung als politischer Flüchtling war die Schweizerische Bundesanwaltschaft in Bern.

Das 1934 in Kraft getretene Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer vom 26. März 1931 sah drei Aufenthaltsformen vor: Die Niederlassung, die die Existenz gültiger Ausweispapiere des Heimatstaates voraussetzte, ermöglichte einen unbefristeten Aufenthalt. Die auf ein bis zwei Jahre befristete Aufenthaltsbewilligung wurde in der Regel für Arbeits- und Ausbildungsaufenthalte, also etwa ein Engagement an einem Theater oder ein Universitätsstudium, erteilt und hing ebenfalls von gültigen Ausweispapieren ab. Wer darüber nicht verfügte, etwa weil der deutsche Reisepass abgelaufen war, konnte gemäss Art. 5 und Art. 6 des Bundesgesetzes über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer weder eine Aufenthalts- noch eine Niederlassungsbewilligung erhalten. In solchen Fällen wurde gemäss Art. 7 eine auf drei bis sechs Monate befristete Toleranzbewilligung ausgestellt, die die Leistung einer Kaution voraussetzte.

Während Thomas Mann in der Schweiz Vorträge halten, in Zeitungen und im Oprecht-Verlag publizieren und im Sommer 1937 sogar eine eigene Exil-Zeitschrift Mass und Wert gründen konnte, waren die meisten literarisch oder künstlerisch Tätigen im Exil einschneidenden Einschränkungen durch die Fremdenpolizei ausgesetzt. Vor der Erteilung von Arbeitsbewilligungen holte diese in der Regel Gutachten ein, etwa beim Schweizerischen Schriftsteller-Verein, dem heutigen Schweizerischen Schriftstellerinnen- und Schriftstellerverband, der aus politischen Gründen oder schlicht aus Furcht vor Konkurrenz meist negativ Stellung nahm. Schreibende von «geringerer Bedeutung» mussten mit Beschränkungen rechnen, durften beispielsweise zwar ihre Bücher verlegen oder ihre Stücke zur Aufführung bringen, aber sich nicht journalistisch betätigen. Grundsätzlich galt zum Schutz des schweizerischen Arbeitsmarktes ein striktes Arbeitsverbot für Emigrierte und Geflüchtete, das nicht zuletzt bezweckte, deren Integration in das soziale Leben der Schweiz zu verhindern und die Weiterwanderung zu beschleunigen: Da die Schweiz sich bezüglich der Flüchtlinge ausschliesslich als Durchgangsland betrachtete, waren diese verpflichtet, jede Möglichkeit zur Weiterreise bzw. Auswanderung in ein anderes Land wahrzunehmen.

Zunächst blieb der Grenzverkehr relativ stabil, bis sich in den ersten Wochen nach dem Einmarsch deutscher Truppen in Österreich am 12. März 1938 rund 6000 überwiegend jüdische Menschen in die Schweiz retteten. Am 29. des Monats wurden die Grenzorgane über die Einführung der Visumpflicht für ehemalige österreichische Staatsbürger ab 1. April 1938 orientiert. So erfolgte im Sommer der Massenexodus aus Ostösterreich, vor allem aus Wien, über Vorarlberg in die Schweiz, meist illegal, zu Fuss über die grüne Grenze. Als ab 15. August österreichische durch deutsche Pässe ersetzt wurden, war es österreichischen Flüchtlingen zunächst wieder möglich, ohne Visum in die Schweiz einzureisen. Auf Vorschlag des Chefs der Eidgenössischen Fremdenpolizei, Heinrich Rothmund, beschloss die Schweiz die Visumpflicht für alle deutschen Staatsangehörigen ab 1. Oktober, was die Reichsregierung in Berlin jedoch ablehnte. Am 4. Oktober 1938 akzeptierte der Bundesrat die von Deutschland vorgeschlagene Kennzeichnung der Pässe jüdischer Deutscher mit einem «J»- Stempel.

Der Bundesratsbeschluss über Änderungen der fremdenpolizeilichen Regelung vom 17. Oktober 1939 schuf den rechtlichen Status der Emigranten und Emigrantinnen, die in der Folge kantonale Toleranzbewilligungen erhielten. Unter Oberaufsicht des für die schweizerische Flüchtlingspolitik zuständigen Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements, in dessen Führungsspitze antisemitische und fremdenfeindliche Tendenzen vorhanden waren und dessen Politik primär auf die Abwehr Geflüchteter ausgerichtet war, erhielten sie einen Aufenthaltsort zugewiesen und konnten seit 1940 für den Arbeitsdienst in ein Arbeitslager eingewiesen werden.24 Bereits seit 5. September 1939 waren sämtliche Ausländerinnen und Ausländer visumpflichtig und mussten sich innerhalb von 24 Stunden nach Ankunft anmelden. Alle nach diesem Stichtag illegal in die Schweiz Gekommenen sollten ausgewiesen werden.

Basel und seine Umgebung, die Zäune am Badischen Bahnhof, die langsam fahrenden Züge Richtung Grenzach, die «Grüne Grenze» in den Wäldern der Eisernen Hand, boten bis zu ihrer Verschliessung mit Stacheldraht 1942 zahlreiche, wenn auch keineswegs gefahrlose Möglichkeiten, ohne Visum in die Schweiz zu flüchten. Die ortskundigen deutschen Behörden inklusive der Gestapo waren Ausreisewilligen sogar beim illegalen Übertritt in die Schweiz behilflich, da diese sich sonst im deutschen Grenzgebiet «aufstauen» würden.25 In Lörrach trafen aus ganz Deutschland angeschleppte Personen, manchmal sogar in regelrechten Sammeltransporten, zwecks Abschiebung über die «Grüne Grenze» ein. Das Basler Polizeidepartement bezeichnete diese Praxis als «Überstellerei». Am 7. April 1941 erging die bundesrätliche Weisung, alle Juden seien unverzüglich zurückzuweisen. Im Kantonsgebiet aufgegriffene Flüchtlinge, besonders überstellte Personen, wurden im Polizeiwagen direkt vor das zuständige Amt in Lörrach zurückgebracht.

Die – erst nach dem Krieg so benannte – «Wannseekonferenz» am 20. Januar 1942 in Berlin diente dazu, die begonnene Shoah im Detail zu organisieren, konkret: die Deportation der gesamten jüdischen Bevölkerung Europas zur Vernichtung in den Osten zu organisieren. Nachdem auch im besetzten Frankreich die Abtransporte begonnen hatten, schloss die Schweiz am 13. August 1942 ihre Grenzen. Trotz massiver Proteste, unter anderem der Basler Karl Barth und Albert Oeri, bekräftigte der Bundesrat seinen Beschluss, jüdische Flüchtlinge seien an der Grenze zurückzuweisen, auch wenn sie an Leib und Leben bedroht seien. Lediglich entflohene Kriegsgefangene, Deserteure und jene wenigen, die als politische Flüchtlinge akzeptiert wurden, konnten noch auf Aufnahme hoffen. Der Basler Bankier Paul Dreyfus reiste mit der «Flüchtlingsmutter» Gertrud Kurz auf den Mont Pélerin, wo Bundesrat Eduard von Steiger seine Ferien verbrachte, schilderte in einem dreistündigen Gespräch die Situation im «Dritten Reich» und erbat die Wiederöffnung der Grenzen. Von Steiger sprach von «Gräuelmärchen», liess sich aber umstimmen und erteilte am 23. August 1942 die Weisung, «in besonderen Härtefällen keine Rückweisungen mehr zu verfügen».26

1942 differenzierten die Behörden die Exilierten in der Schweiz und schufen den Status des «sogenannten Flüchtlings»27. Wie die – vor dem 1. August 1942 eingereisten – Emigranten waren auch diese Zivilflüchtlinge zur möglichst raschen Ausreise aus der Schweiz verpflichtet. Da dies wegen ihrer Gefährdung und der Kriegsumstände praktisch nicht möglich war, wurden Flüchtlinge, die ins Landesinnere gelangt waren und deren Ausschaffung als nicht «tunlich»28 betrachtet wurde, in Arbeitslagern interniert. Arbeitsuntauglichen wurde meist ein Zwangsaufenthalt unter militärischer Aufsicht zugewiesen.

Insgesamt wurden, so schätzt man, mindestens 30 000 Menschen, die in den Jahren 1933 bis 1945 Zuflucht suchten, von der Schweiz abgewiesen. Allein von Januar 1940 bis Mai 1945 gab es 24 398 aktenkundige Wegweisungen. Laut einer Statistik aus dem Jahr 1941 machten die 9 150 seit 1938 eingewanderten und die 10 279 Schweizer Jüdinnen und Juden zusammen lediglich 4,6 Prozent der Schweizer Bevölkerung aus, es konnte also keine Rede sein von einer «Verjudung» der Schweiz, ebenso wenig Basels: Hatte man während des Dreissigjährigen Krieges bei einer regulären Einwohnerzahl von 11 000 rund 7600 Geflüchtete beherbergt, lebten 1943 etwa 1400 jüdische Emigrierte und Flüchtlinge in der nun mehr als 160 000 Seelen zählenden Stadt, also 0,8 Prozent der Bevölkerung. Dass deren jüdische Organisationen für den Unterhalt aufkommen mussten, brachte diese zeitweise an den Rand ihrer finanziellen und personellen Kräfte.

Erst am 12. Juli 1944 wurde die Anordnung gestrichen, Flüchtlinge «aus Rassegründen» seien abzuweisen. Ende 1944 durften einige Häftlinge der Konzentrationslager Bergen-Belsen und Theresienstadt gegen Bezahlung eines «Kopfgelds» an die Deutschen in die Schweiz ausreisen. Am 6. Februar 1945 rang sich der Bundesrat dazu durch, offiziell gegen die Massenvernichtung jüdischer Menschen zu protestieren. Bei Kriegsende am 8. Mai 1945 hielten sich etwas mehr als 115 000 geflüchtete Menschen in der Schweiz auf.

Regierungsrat Carl Ludwig, der dem Basler Polizeidepartement bis 1935 vorstand, sah die grundsätzliche Diskussion über die «Überfremdungsfrage» als berechtigt an und hielt sich in der Regel streng an die Vorgaben des Bundes. Ab 1935 besass das «rote Basel» eine linke Mehrheit in der Exekutive. Mit Ludwigs Nachfolger, dem bisherigen Gewerkschaftssekretär Fritz Brechbühl, begann eine neue Periode der Basler Flüchtlingspolitik, die in der Nachkriegszeit den Ruf einer humanitäreren Praxis erhalten sollte, welche sich wohltuend von der derjenigen manch anderer Kantone abgehoben habe. Dennoch wurden allein zwischen August und Oktober 1938 84 jüdische Emigrierte dem Lörracher Bezirksamt überstellt. Tatsächlich gerieten Brechbühl und zwei seiner Chefbeamten Anfang 1939 in Konflikt mit der Eidgenössischen Fremdenpolizei, weil sie in rund 140 Einzelfällen die angeordneten Rückstellungen an die Grenze nicht befolgt hatten. Sie verteidigten sich unter Berufung auf «menschliche Überlegungen» und argumentierten, dass «die Basler Bevölkerung eine solche Praxis der Fremdenpolizei scharf verurteilen würde».29 Später warnten die Berner Behörden den stellvertretenden Chef des Basler Kontrollbüros mit dem Hinweis auf das Schicksal des St. Galler Landjägerhauptmanns Paul Grüninger, der 1938 etwa 2000 Flüchtlinge gerettet hatte und wegen Missachtung von Anordnungen seiner Vorgesetzten fristlos entlassen worden war.30

Zu den tragischen Fällen gehört der des 1905 in Bratislava geborenen jüdischen Journalisten Nikolaus Strem, der am 27. Mai 1939 von Frankreich aus nach Basel gelangte. Drei Tage später erhielt er den Bescheid der Fremdenpolizei, dass sein Aufenthalt in der Schweiz verweigert werde und er bis 6. Juni auszureisen habe. Während sich Strem um eine Emigration nach Grossbritannien bemühte, gelang es der Israelitischen Fürsorge zwei Mal, eine Erstreckung der Ausreisefrist zu bewirken, zuletzt bis 9. Juli. In einem letzten Schreiben vom 19. Juli bat sie die Fremdenpolizei, Strems Namen «infolge Todesfall»31 von der Liste zu streichen: Aus Angst vor der Ausschaffung hatte er sich am 17. Juli 1939 das Leben genommen.

Ende 1942 befanden sich bei rund 18 000 Zivilflüchtlingen rund 180 Literatinnen und Literaten sowie 150 Theaterschaffende in der Schweiz. Obschon sich die meisten prominenten Intellektuellen, literarisch oder künstlerisch Tätigen in Zürich und im Tessin aufhielten, konnte auch Basel als Exilort bekannte Namen aufweisen:

Der 1884 in Berlin geborene, aus einem assimilierten, kaisertreuen jüdischen Elternhaus stammende Wilhelm Herzog, der als Journalist schon Ende der 1920er-Jahre hellsichtig «gegen den kommenden Krieg und gegen die heute bereits mit äusserstem Raffinement vorbereitete Kriegspsychose»32 gekämpft hatte, war seinerzeit einer der bekanntesten deutschen Publizisten. Einst hatte er Thomas Mann, dem er mittlerweile freundschaftlich verbunden war, zu wüsten Ausfällen hingerissen. Dieser hatte den Freund und Trauzeugen seines Bruders Heinrich Mann als «schmierigen Literaturschieber, der sich durch Jahre von einer Kino-Diva» aushalten liess», beschimpft (Herzogs erste Ehefrau war der hochbezahlte Stummfilmstar Erna Morena) und als einen «Geldmacher und Geschäftsmann im Geist von der grossstädtischen Scheisseleganz des Judenbengels».33 Mann war, obgleich seine Frau Katia aus der bekannten jüdischen Familie Pringsheim stammte, keineswegs frei von Antisemitismus. Echauffiert hatte er sich vor allem wegen Herzogs Solidarität mit dem Sozialisten Kurt Eisner, der 1918 in München die Räterepublik ausgerufen und Herzog die Leitung des Presse- und Propagandabüros des Arbeiter- und Soldatenrats übertragen hatte. 1929 hatte Herzog zusammen mit Hans José RehfischDie Affäre Dreyfus verfasst, die exemplarisch die Entstehung von Rassenvorurteilen im Frankreich der Dritten Republik rekonstruiert.

Am 13. Februar 1933 war Herzog zunächst ins südfranzösische Fischerdorf Sanary-sur-Mer emigriert, wo zahlreiche aus Deutschland geflüchtete Prominente Zuflucht fanden, von dort am 1. Oktober 1933 nach Zürich. Obwohl er seine zahlreichen Artikel in Schweizer Gazetten unter Pseudonymen veröffentlichte, wurde die Zürcher Fremdenpolizei auf seine Aktivitäten aufmerksam und verwarnte ihn. 1934 übersiedelte Herzog ins als weniger restriktiv geltende Basel, unterlag aber auch dort Beschränkungen: «Das heisst, es war von der Fremdenpolizei strengstens untersagt, eine Stellung anzunehmen oder auch nur zehn Franken durch Arbeit zu verdienen. Politische Artikel zu schreiben, war bei Strafe der Ausweisung aus der Eidgenossenschaft verboten. Ich betätigte mich trotzdem literarisch und politisch: Gestützt auf die Einladung von drei Basler Regierungsräten, regelmässig für ihre Arbeiter-Zeitung aussen- und kulturpolitische Artikel zu schreiben.»34 Schon bald begann sich die Bundesanwaltschaft zu fragen, wer hinter den mit dem Kürzel «F» gezeichneten Artikeln stecken mochte. Herzogs Pseudonym wurde gelüftet, doch der Schutz seiner Gönner war so effektiv, dass er unbehelligt blieb. So war er einer der wenigen emigrierten Autoren, die längere Zeit im Schweizer Exil nicht nur leben, sondern auch Geld verdienen konnten. Als 1937 sein Stück Panama als Schweizer Erstaufführung am Stadttheater Basel gezeigt wurde, war das «von der seriösen Theaterkritik abgelehnte politische Tendenzstück» für den Basilisk, das Parteiorgan der Nationalen Volkspartei, Anlass zur Frage: «Erhält Basel ein Emigrantentheater?»35

Am 8. Mai 1939 heiratete der immerhin bereits 55 Jahre alte Herzog die 31-jährige, nach kurzer Ehe mit dem ebenfalls wesentlich älteren deutschen Schriftsteller Kurt Vollmoeller verwitwete Alice La Roche aus der angesehenen Basler Bankiersfamilie – gegen den Willen ihrer Eltern. Der von den Basler Behörden nur vorübergehend geduldete Staatenlose ohne Vermögen, noch dazu jüdischer Herkunft, Pazifist und ehemaliger Kommunist, war alles andere als der erwünschte Eidam für Robert La Roche, Mitinhaber des Bankhauses La Roche & Cie., Präsident der Schweizerischen Bankiervereinigung seit 1927 und Vorstandsmitglied der traditionsreichen «Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige». Robert La Roche enterbte seine Tochter und sprach zeit seines Lebens kein Wort mehr mit ihr, nicht einmal die Mitteilung von der Geburt seines Enkels wollte er zur Kenntnis nehmen.36 Trotz seiner Heirat mit einer Baslerin erhielt Herzog jedoch keine unbefristete Aufenthaltsbewilligung. 1939 wurde er im südfranzösischen Sanary-sur-Mer vom Kriegsausbruch überrascht und wie Lion Feuchtwanger, Walter Benjamin und weitere Schriftstellerkollegen im Lager Les Milles interniert. 1941 erhielten er und seine Frau dank Thomas Mann und Albert Einstein USA-Visa und bestiegen ein Schiff nach Martinique, das jedoch zehn Kilometer vor seinem Ziel gekapert wurde. Bis 1945 war Herzog in Trinidad interniert.

Noch heute populär ist Lisa Tetzners zusammen mit ihrem Ehemann Kurt Kläber verfasster, mehrmals verfilmter Jugendroman Die schwarzen Brüder über das von Hunger, Russ und Kälte geprägte Leben eines Tessiner Kaminkehrerjungen. Im Februar 1933 war der 1897 in Jena geborene Kommunist Kläber unter dem Vorwand, am Reichstagsbrand beteiligt gewesen zu sein, in «Schutzhaft» genommen worden. Tetzner, 1894 im sächsischen Zittau zur Welt gekommen und in einer strikt deutschnational orientierten Familie aufgewachsen, seit 1924 seine Frau, hatte die Freilassung erwirken, Kläber, dessen Werke der Bücherverbrennung zum Opfer fielen, in die Schweiz fliehen können. Wenige Tage später war ihm Tetzner gefolgt. Sie hatten sich in Carona im Tessin in der Nachbarschaft ihres Freundes Hermann Hesse niedergelassen; vorübergehend war auch der ebenfalls aus Deutschland geflüchtete Bertolt Brecht bei ihnen untergekommen. Wie üblich legte die Eidgenössische Fremdenpolizei ihre Gesuche um Arbeitsbewilligung dem Schweizerischen Schriftsteller-Verein zur Stellungnahme vor. Der empfahl für die als Märchenerzählerin profilierte Tetzner, die in Berlin Kurse in Sprecherziehung und Stimmbildung an der Schauspielschule des Deutschen Theaters belegt und an der Universität bei Emil Milan Vortragskunst studiert hatte, nur eine Arbeitserlaubnis als Rezitatorin, nicht aber als Schriftstellerin. Kläber erhielt gar keine Arbeitserlaubnis. Im Oktober 1934 erklärte der SSV, er habe angesichts der Tatsache, dass die «literarische Invasion» aus Deutschland stark nachgelassen habe, nichts dagegen, «dass Frau Lisa Kläber» auch als Schriftstellerin «die Arbeitsbewilligung bis auf weiteres erteilt wird.»37 Obgleich ihr 1929 erschienener erster Jugendroman Hans Urian. Die Geschichte einer Weltreise 1933 in Deutschland verboten worden war, versuchte sie sich den dortigen Buchmarkt offen zu halten, trat 1934 dem Reichsverband Deutscher Schriftsteller bei und nahm im Jahr darauf Kontakt zum Präsidenten der Reichsschrifttumskammer Hans-Friedrich Blunck auf, um die Veröffentlichung ihres Buches Was am See geschah zu erwirken, das zwar erschien, aber bereits 1937 wieder verboten wurde. Danach bemühte sie sich verstärkt, sich auf dem schweizerischen Buchmarkt zu etablieren – mit Erfolg: Der Verlag Sauerländer nahm sie in seinen festen Autorenstamm auf.

Im April 1937 trat Lisa Tetzner eine Stelle als Dozentin für Stimmbildung am 1925 gegründeten Kantonalen Lehrerseminar Basel an. Sehr zum Missfallen der Eidgenössischen Fremdenpolizei, die sie, den Einwendungen des Schweizerischen Schriftsteller-Vereins folgend, etwas spitz darauf hinwies, «dass Ihrem Aufenthalt in der Schweiz deshalb zugestimmt worden ist, weil Ihre Gesundheit [...] dauerndes Verbleiben im Tessin verlangt. Nachdem dies [...] nun nicht mehr nötig ist, möchten wir Ihnen empfehlen, in Ihrem eigenen Interesse möglichst frühzeitig Ihre Übersiedlung ins Ausland vorzubereiten.»38 Aufgrund von Interventionen unter anderem des Verlegers Hans Sauerländer und des Schriftsteller Traugott Vogel konnte die bevorstehende Ausweisung verhindert werden. Kurt Kläber gelang 1941 mit dem unter dem Pseudonym Kurt Held veröffentlichten Roman Die rote Zora der Durchbruch als international anerkannter Jugendbuch-Schriftsteller. Nach dem Krieg charakterisierte Kläber in einem Brief an Albert Ehrenstein die Situation im Exil: «Wir leben [...] noch auf unserem Berg, es ist manchmal schwer, aber wir sind doch durchgekommen. Lis hatte weiter ihre Dozentenarbeit in Basel und ich war Bauer.»39 Lisa Tetzner, die 1948 Schweizer Staatsbürgerin wurde, unterrichtete noch bis 1955 jeweils im Wintersemester am Kantonalen Lehrerseminar Basel. Sie starb 1963, dreieinhalb Jahre nach Kläber, an den Folgen mehrerer Schlaganfälle in einem Luganer Krankenhaus.

Die Basler National-Zeitung war in prekären Zeiten ein wichtiges Publikationsorgan der deutschsprachigen Exilliteratur, vor allem dank des umtriebigen Literatur- und Theaterkritikers Otto Kleiber, der von 1919 bis 1953 als verantwortlicher Feuilletonredaktor nicht nur ihr Ansehen, sondern durch literarische und literaturkritische Beilagen auch ihren Umfang und damit die Möglichkeiten, einen Artikel zu platzieren, mehrte. Man musste freilich nicht in Basel wohnen, um in der National-Zeitung zu publizieren: Kleiber veröffentlichte Beiträge von Max Brod, Eugen Gürster, Irmgard Keun, Annette Kolb, Siegfried Kracauer, Rut Landshoff, Else Lasker-Schüler, Erika, Klaus und Thomas Mann, Robert Musil, Hans Natonek, Alfred Polgar, Alexander Roda Roda, Joseph Roth, René Schickele, Stefan Zweig und vielen anderen.

Zu den bekanntesten Autoren der National-Zeitung, die in Basel Zuflucht gesucht hatten, gehörte neben Alexander Moritz Frey, dem in diesem Buch ein eigenes Kapitel gewidmet ist, der 1892 in Wien geborene, 1938 nach Basel emigrierte «Spezialist der humorvollen Satire»40 Wilhelm Lichtenberg. Er verfasste Gesellschaftsromane, Kurzgeschichten, Novellen und, wie sein ungleich bedeutenderer Namensvetter im 18. Jahrhundert, Aphorismen, zudem Hörspiele, Libretti und eine Reihe publikumswirksamer Komödien, die auch in der Schweiz mit beachtlichem Erfolg aufgeführt wurden. Im Basler Exil erhielt er zunächst keine Arbeitsbewilligung, verstiess aber wie so viele gegen diese fremdenpolizeiliche Auflage und verkaufte, um seine finanzielle Situation aufzubessern, humoristische Beiträge an diverse Zeitungen, weswegen er 1942 behördlich belangt wurde. Er erklärte, seine «vielfachen und immerwährenden Bemühungen, nach Übersee zu kommen»,41 wären gescheitert. Erst als sich Eduard Fritz Knuchel, Redaktor der Basler Nachrichten, Sekretär der Literaturkredit-Kommission Basel-Stadt und 1939 der eigentliche Begründer des Schweizerischen Feuilleton-Dienstes, dezidiert für Lichtenberg einsetzte, erteilte man diesem trotz gegenteiliger Stellungnahme des Schweizerischen Schriftsteller-Vereins eine beschränkte Genehmigung zur Mitarbeit am Feuilleton der schweizerischen Presse. 1943 lobte Lichtenberg, die National-Zeitung habe «der vertriebenen Wissenschaft, Kunst und Literatur den allerletzten, aber gewissenhaften Rest einer Publizität» geboten, «ein Asyl, das später einmal kulturhistorischen Wert besitzen»42 werde. Nach dem Krieg konnte sich Wilhelm Lichtenberg als Lustspiel-Autor in der Schweiz etablieren, wo seine Schwänke und Komödien vorwiegend am Zürcher Theater des Baslers Rudolf Bernhard aufgeführt wurden, darunter Der Elefant im Porzellanladen mit Bernhard selbst, Der Mann im Vorzimmer mit Emil Hegetschweiler und Casanova II mit Ruedi Walter und Margrit Rainer. Als Lichtenberg, der in Basel unter anderem in der Spalenvorstadt 39 und in der Militärstrasse 57 gewohnt hatte, 1960 starb, rief Der Bund einem der «bedeutendsten Vertreter der alten österreichischen Feuilletonistenschule» nach: «Er lebte seit dem Weltkrieg in Basel, wo er sich überraschend gut assimiliert hatte.»43

Bemerkenswert sind auch etliche heute weitgehend vergessene Mitarbeitende anderer in Basel erscheinender Zeitungen, wie, um nur einen zu nennen, der 1904 geborene Hermann Venedey. Er entstammte einem traditionell demokratischen Elternhaus, hatte Geschichte, Germanistik und Romanistik in Freiburg und Wien studiert und war 1927 mit einer Dissertation über seinen Grossvater promoviert worden, den Publizisten und Politiker Jacob Venedey, der 1832 am Hambacher Fest teilgenommen hatte. Am 13. März 1933 hatte er als Lehramtsassessor an der Ober-Realschule in Konstanz ein Zeichen gesetzt und, als auf dem Schulgebäude die Hakenkreuzfahne aufgezogen werden sollte, in einem Protestschreiben der Schulleitung mitgeteilt, dass dies ein Bruch der Weimarer Verfassung sei, auf die er seinen Treueid geleistet habe. Im Augenblick der Flaggenhissung werde er sein Lehramt niederlegen. Venedey verlor seinen Beamtenstatus, wurde in der in Konstanz erscheinenden Bodensee-Rundschau geschmäht – worauf, so wird sein Sohn erzählen, niemand mehr wagte, ihn einzustellen, «und sei es nur für eine Hilfsarbeit»44 – und öffentlich aufgefordert, die Stadt zu verlassen. Am 13. Juni 1933 emigrierte er nach Basel, wenige Tage darauf folgte seine Frau mit dem einjährigen Sohn. Zunächst durfte er offiziell keiner Arbeit nachgehen, also schrieb er unter Pseudonymen für verschiedene Blätter.45 1937 wurde er Hilfsmitarbeiter der Basler Universitätsbibliothek, 1942, nun als politischer Flüchtling anerkannt, Korrektor beim Benno Schwabe Verlag. Als Venedey, der zuletzt in der Dittingerstrasse 10 ansässig gewesen war, im September nach Konstanz zurückkehrte, empfing man ihn keineswegs mit offenen Armen, doch wurde er von der französischen Besatzungsmacht als einer der wenigen unbelasteten Lehrer eingesetzt und konnte 1948 die Leitung der Oberrealschule übernehmen. Bis in die 1960er-Jahre hinein erhielt der als «Nestbeschmutzer» geschmähte Demokrat Morddrohungen.

Zweifellos zu den schillerndsten Figuren des Basler Literaturexils zählt Hugo Marcus, der allerdings zunächst nicht in der Stadt selbst, sondern in der Bruderholzstrasse 7 im nahen Oberwil lebte. Geboren 1880 in eine jüdische Industriellenfamilie in Posen, dem heutigen polnischen Poznań, setzte er sich in Berlin im Wissenschaftlich-humanitären Komitee seines Freundes Magnus Hirschfeld für die Rechte Homosexueller ein, schrieb ab 1914 für Kurt Hillers pazifistische Zeitschrift Das Ziel, wurde Mitglied des Kreises um Stefan George und hatte Erfolge mit philosophischen und spirituellen Büchern. Er konvertierte zum Islam, wurde Geschäftsführer der damals einzigen Moschee in Deutschland, der Ahmadiyya-Moschee in Berlin-Wilmersdorf, blieb aber dennoch zugleich Mitglied der jüdischen Gemeinde und unvermindert aktiv in der Homosexuellenbewegung. Seine Vorlesungen in der Moschee zogen ein breites Publikum an, darunter auch Prominente wie Thomas Mann und Hermann Hesse. Bei den Novemberpogromen 1938 wurde er verhaftet, ins KZ Sachsenhausen bei Oranienburg verschleppt und brutal misshandelt. Der Imam der Wilmersdorfer Moschee reichte ein offizielles Freilassungsgesuch ein, dank Sheik Mohammed Abdullah erhielt Marcus ein Visum nach Britisch-Indien und wurde unter der Bedingung der Ausreise freigelassen. Am 24. August 1939 überquerte er mit einem hundert Kilo schweren Koffer mit seinen Büchern und Manuskripten die Schweizer Grenze. Er besuchte an der Basler Universität Vorlesungen bei Herman Schmalenbach, beschäftigte sich mit Friedrich Nietzsche und Immanuel Kant und arbeitete als freier Schriftsteller; unter anderem war er unter dem Pseudonym Hans Alienus für die international beachtete Homosexuellenzeitschrift Der Kreis tätig. Nach dem Tod von Berta Kaiser-Graf, seiner Oberwiler Logisgeberin seit 1939, im Oktober 1956 und einem kurzen Aufenthalt in Zürich übersiedelte er 1957 nach Basel ins Privatheim Sonnenbühl in der Holbeinstrasse 85, 1965 ins Alters- und Pflegeheim der Adullam-Stiftung in der Missionsstrasse 20, wo er 1966 starb – versehen mit einem «Pass für Ausländer», den die Eidgenössische Polizeiabteilung 1964 trotz anderslautenden Antrags auf den ihm 1938 von den Nazis oktroyierten Namen «Hugo Israel Marcus»46 ausgestellt hatte.

Der wohl prominenteste Musiker im Basler Exil war Adolf Busch, der als der deutsche Violinist galt. 1891 in Siegen zur Welt gekommen, hatte er sich mit seiner Familie und seinem zukünftigen Schwiegersohn, dem Pianisten Rudolf Serkin, schon 1927 in Basel niedergelassen. Zunächst in der St. Alban-Vorstadt 96 ansässig, bezogen Busch und Serkin 1932 zwei nach eigenen Vorstellungen errichtete, durch eine Bibliothek verbundene Häuser am Schnitterweg 50 und 52 in Riehen. Am 1. April 1933, zwei Monate nach der Machtübergabe an die Nationalsozialisten, zog Busch einen Schlussstrich unter seine Karriere in Deutschland und sagte alle bereits annoncierten Konzerte dort ab. Adolf Buschs Frau Frieda war in der Terminologie der Nationalsozialisten «Halbjüdin», die Frau von Hermann Busch, dem Cellisten des Busch-Quartetts, ebenso jüdisch wie Karl Doktor, der die Viola im Quartett spielte, und wie Rudolf Serkin. Als der Leipziger Musikverlag Fr. Kistner & C. F. Siegel ihm im März 1934 Noten eines neuerschienenen Violinkonzertes von Richard Wetz zusandte und das Begleitschreiben mit «Heil Hitler» unterzeichnete, antwortete Adolf Busch: «Wir lehnen es ganz entschieden ab, mit Ihrem Gruss verabschiedet zu werden. Wir leben hier in der Schweiz, was bedeutet, dass wir Ihre Grussformel als Beleidigung empfinden.»47 1935 nahm Adolf Busch das Basler Bürgerrecht an, auch seine Frau und seine Tochter Irene wurden eingebürgert. Serkin hingegen musste darauf zwei weitere Jahre warten – wegen antisemitischer Vorurteile: Auch in der Schweiz existierte eine antisemitische Tradition, die in keinem Verhältnis zum Anteil jüdischer Menschen an der Bevölkerung stand, der 1930 gerade einmal 0,44 Prozent betrug. Nach Kriegsbeginn emigrierte Adolf Busch, der sich so nahe der Grenze nicht mehr sicher fühlte, mit seiner Familie in die USA.

Zu den bedeutenden Musikschaffenden, die sich in der Emigration zumindest zeitweise in Basel aufhielten, zählt auch der 1896 in Moskau als Sohn eines eingewanderten Deutschen und einer kurländischen Russin geborene Komponist Wladimir Vogel, der 1933, von den Nazis als «entarteter Künstler» gebrandmarkt, Berlin verlassen hatte. 1935 entschloss er sich auf Zuraten des für die National-Zeitung tätigen Musikkritikers Harry Goldschmidt, nach Basel zu ziehen. Als er – in privatem Rahmen – Kurse in «Neuer Musik» geben wollte, wurde das polizeilich verhindert. Vogels Aufenthalt in Basel blieb indes nur eine Episode, ab 1936 lebte er überwiegend in Comologno im Tessin.

Der experimentierfreudige Avantgarde-Komponist Philipp Eichenwald, geboren 1915 als deutscher Staatsangehöriger im Kanton Luzern und aufgewachsen in Deutschland, kam ebenfalls im Jahr 1935 nach Basel, um beim Dirigenten Felix Weingartner zu studieren, dem er nach Wien und bald darauf wieder in die Schweiz folgte – nach Deutschland, zu seiner Mutter, konnte Eichenwald als Jude nicht mehr zurückkehren. Bis 1940 Student am Konservatorium, wurde er in einem Tessiner Arbeitslager für Flüchtlinge und Emigranten interniert, 1942 als Korrepetitor und Kapellmeister am Städtebundtheater Biel-Solothurn engagiert, aber 1943, als man ihn durch einen Schweizer ersetzen konnte und deshalb entliess, abermals interniert; im selben Jahr wurde die Mutter nach Auschwitz deportiert. 1946 heiratete er Roswitha Schmalenbach, die jüngste Tochter des Sozialphilosophen Herman Schmalenbach. Seit 1959 Bürger von Basel, lehrte Eichenwald 1965 bis 1980 Theorie an der Basler Musik-Akademie.

In Bereich der bildenden Kunst ist vor allen anderen Jan Tschichold zu nennen, einer der einflussreichsten Grafiker der Moderne. Geboren 1902 als Johannes Tzschichhold in Leipzig und ausgebildet an der dortigen Akademie der Künste, galt er als einer der Hauptvertreter der Neuen Typografie, deren Anwendung in Deutschland 1933 durch die Machtübergabe an die Nationalsozialisten ein abruptes Ende fand. Tschichold, seit 1926 Professor an der Meisterschule für Deutschlands Buchdrucker in München, wurde seines Amtes enthoben und wegen seiner «bolschewistischen und entarteten Typografie»48 für vier Wochen in «Schutzhaft» genommen. Zusammen mit seiner Frau Edith und dem vierjährigen Sohn Peter, im Gepäck seine wertvolle Grafiksammlung, konnte er nach Riehen flüchten. Durch den Direktor der Allgemeinen Gewerbeschule, der heutigen Schule für Gestaltung, Hermann Kienzle, den er 1928 bei einer Ausstellung näher kennengelernt hatte, erhielt er dort eine befristete Hilfslehrerstelle in der Lehrlingsausbildung und bezog mit seiner Familie eine Wohnung in der Steinenvorstadt 9 in Basel. 1936 verkaufte er der Gewerbeschule seine umfangreiche private Kollektion mit rund 1500 Belegexemplaren mit Drucksachen unter anderem von Herbert Bayer, László Moholy-Nagy, Kurt Schwitters und El Lissitzky. Eine von Kienzle geplante Berufung Tschicholds zum Oberleiter der Fachklassen für Schriftsatz und Buchdruck wurde 1942 hintertrieben, offenbar mit Erfolg. Der von einer Lehrkraft vertraulich informierte Sozialdemokrat August Stahel, Vorstand der Volksdruckerei Basel, schrieb dem «werten Genossen» Carl Miville, dem Vorsteher des Erziehungsdepartements: «Ich will hoffen, dass Du [...] diesen Plan durchkreuzen wirst, zumal Tschichold als Graphiker es gar nicht verdienen würde, über Männer gesetzt zu werden, welche eine vierjährige Lehrzeit absolviert und sich seit der Lehre ständig beruflich weitergebildet haben. Eine Ernennung Tschicholds zum Oberleiter wäre [...] ein kompletter Skandal, den wir nicht unwiderrufen hinnehmen würden.»49 Von 1933 bis 1940 arbeitete Tschichold als Gestalter für den Benno Schwabe Verlag, von 1941 bis 1946 für den Birkhäuser Verlag, später war er als Designberater für Hoffmann-La Roche tätig.

1932 hatte Tschichold die Sonate in Urlauten von Kurt Schwitters gestaltet, die in der letzten Ausgabe der MERZpublikationen erschienen war. Am 29. November 1935 erhielten Jan und Edith Tschichold in Basel Besuch ihres Freundes Schwitters. Der 1887 in Hannover zur Welt gekommene Maler, Werbegrafiker, Bildhauer und Dichter, der, wegen seiner Kunst verfemt, ohne Ausstellungs- und Verdienstmöglichkeiten in einer Art innerer Emigration im nationalsozialistischen Deutschland lebte, befand sich tief deprimiert in einer schweren Lebenskrise. Seine Freunde Hans Arp und Sophie Taeuber hatten ihm bei einem Besuch in Hannover einen Vortragsabend in privatem Kreis in Basel in Aussicht gestellt, und Schwitters hatte, obgleich er noch gar keine offizielle schriftliche Einladung erhalten hatte, voller Vorfreude den vorgeschlagenen Termin in einem Brief an den Zahnarzt und Professor für Zahnmedizin an der Universität Basel Oskar Müller und dessen Ehefrau Annie, eine Enkelin des Dichters Josef Victor Widmann, bestätigt und diesen das detaillierte Programm mitgeteilt. Das Flachdachhaus des Basler Sammler- und Mäzenatenpaars in der Fringelistrasse 16 auf dem Bruderholz galt neben dem Haus auf dem Schönenberg bei Pratteln, das der Dirigent Paul Sacher und seine Ehefrau Maja im selben Jahr 1935 bezogen, als wichtigster Treffpunkt für Kunstschaffende in Basel und spielte eine zentrale Rolle im kulturellen Leben der Stadt. Am Sonntagabend des 1. Dezember 1935 fanden sich dort zum «Vortragsabend Kurt Schwitters» neben Jan Tschichold auch Maja und Paul Sacher, Sophie Taeuber, Marguerite Hagenbach und Hans Arp ein, «aber auch die ‹Prominenz› von Basel, die allerdings ziemlich versagte. Als ich nach der, von Schwitters gesprochenen, Urlautsonate [...] eine jüngere ‹Prominenz› fragte, ‹wie fanden Sie es, war das nicht grossartig?›, erhielt ich die Antwort: reiner Blödsinn! Immerhin der Grossteil der Zuhörer ging intensiv mit und so waren die berühmten Perlen nicht ganz vor die, sagen wir: Stumpfsinnigen geworfen», 50 so Annie Müller-Widmann. Insgesamt elf Tage verbrachte Kurt Schwitters in Basel, unterbrochen von drei Tagen Skilaufen im Berner Oberland, einem Tag in Bern und fünf Tagen in Zürich, die ihn wenig begeisterten: «[...] in Zürich ist man dumm-stolz, blasiert, verschlossen und zanksüchtig».51 Zum Abschied aus Basel überreichte er Annie Müller-Widmann eine Hommage an die von ihm so ästimierte kunstsinnige Stadt voller Anspielungen auf deren Kunst: «Dort lint es Böck; / Dort beint es Hol, / Es waldet Grün und Witzt.» Die Verse «Es brennt, / Wenns brennt, / Im Kleid»52 sind auf die Kunstsammlerin und Mäzenin Maja Sacher gemünzt, eine starke Raucherin, die ihre von Fred Spillmann angefertigten extravaganten Kleider nicht selten zu diesem zurückbrachte, damit der Couturier die Brandflecken durch Retuschen modeschöpferisch veredelte. Vor seiner Abreise am 20. Dezember 1935 gab Schwitters dem Basler Innenarchitekten und Kunsthändler Christoph Bernoulli eine mit dem Titel Bruderholz versehene Collage, die er halbfertig mit in die Schweiz gebracht und hier am 1. Dezember vollendet hatte, in Verwahrung.

Der 1909 in Berlin geborene Maler und Bühnenbildner Rolf Gérard meldete sich am 3. Oktober 1934 als Medizinstudent in Basel an, wo er 1937 mit der Dissertation Untersuchung über Grössenempfindungen bei binokularem und monokularem Sehen promoviert wurde. 1933 war er seiner jüdischen Lebensgefährtin, der später zu Hollywood-Ruhm gelangenden Schauspielerin Lilli Palmer, nach Paris gefolgt und hatte an der Sorbonne studiert, kurze Zeit auch bei Marie Curie. Am 27. Juli 1937 verliess er Basel, wo er zuletzt in der Privatpension Singer in der Kornhausgasse 18 gewohnt hatte, und übersiedelte nach London. Dort wandte er sich, da er als Arzt anfangs nicht praktizieren durfte, der bildenden Kunst zu, stellte 1939 erstmals seine postimpressionistischen oder farbenreich expressionistischen Gemälde aus und kam in Kontakt mit dem Regisseur Peter Brook, mit dem er lange Jahre zusammenarbeitete. Er wurde 1950 Ausstattungsleiter der Metropolitan Opera in New York, arbeitete für andere Bühnen und entwarf Kostüme für Hollywoodfilme, schuf Keramiken zusammen mit Picasso und designte Verpackungen für Chanel und Dior. Von 1977 bis zu seinem Tod mit 102 Jahren im Jahr 2011 lebte er in Ascona.

Hans Arp, 1889 in Strassburg geboren, 1916 Mitbegründer der antibürgerlichen Dada-Bewegung, Maler, Grafiker und Bildhauer, hatte sich schon mehrmals in Basel aufgehalten, als 1940 das Basler Kontrollbureau ein Gesuch des französischen Staatsangehörigen ablehnte, da seine «Zureise keiner Notwendigkeit entspricht»,53 und das, obwohl der Dirigent und Verwaltungsrat von Hoffmann-La Roche & Co. Paul Sacher höchstpersönlich beim Chef der Basler Fremdenpolizei Franz Merz vorstellig geworden war. Erst am 10. November 1942 erhielten Arp und seine als bildende Künstlerin nicht weniger bedeutende Frau Sophie Taeuber vom Schweizerischen Konsulat in Nizza ein für vier Wochen und ausschliesslich für Zürich gültiges Einreisevisum, begaben sich dann aber ohne Bewilligung nach Basel und wohnten bis 21. Dezember bei den Müller-Widmanns auf dem Bruderholz. Sie kehrten nach Zürich zurück, wo Sophie Taeuber am 13. Januar an einer Kohlenmonoxidvergiftung verstarb und Arps Aufenthaltsbewilligung bis 15. September 1943 verlängert wurde. Am 6. September beantragte er, mittlerweile wieder in Basel weilend, eine Bewilligung bis Ende des Jahres; er wolle im Basler Holbein-Verlag einen Bildband über das Schaffen seiner Frau herausgeben. Die Ausreisefrist wurde immer wieder erstreckt, erst am 26. April 1945 verliess er Basel, war aber bereits vom 13. Dezember 1945 bis 28. Februar 1946 und dann vom 12. November 1946 bis 25. April 1947 erneut hier gemeldet. Als er 1959 seine langjährige Basler Freundin Marguerite Hagenbach heiratete, wollte er seinen Hauptwohnsitz von Frankreich zu ihr in die Lange Gasse 5 verlegen. Das Leumundszeugnis, das die Fremdenpolizei vor Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung verlangte, übersandte Marguerite Arp mit der Bemerkung: «Wie Sie wohl erwartet haben, erhalten Sie einen unbescholtenen Einwohner und dazu einen international anerkannten Künstler für unsere liebe Stadt Basel.»54 Wurde in den folgenden Jahren einem Antrag nicht postwendend stattgegeben, schrieb sie unverzüglich, ihr scheine, «dass Sie in speziellen Fällen ein Gesuch auch einmal ausserhalb der ordentlichen Reihenfolge erledigen könnten, wenn Ihnen zum mindesten daran liegt, dass Basel ein grosser international anerkannter Künstler und, was Ihnen das Steueramt bestätigen wird, ausserdem noch ein guter Steuerzahler erhalten bleibt. [...] Falls die Kantonale Fremdenpolizei uns aber Schwierigkeiten macht, ist es uns ein leichtes, den Wohnsitz nach Locarno zu verlegen, wo wir [...] ein Haus besitzen.»55 Hans Arp starb 1966 im Alter von 79 Jahren – in Basel.

Anders als die Basler Universität, von der Ernst-Alfred Thalmann als Präsident des Kuratel genannten Hochschulrats am 2. Mai 1933 erklärte, sie dürfe «nicht zur Judenuniversität»56 werden, und die fortan extrem zurückhaltend in der Verpflichtung emigrierter Dozierender war – der in Frankfurt geborene jüdische Nationalökonom Edgar Salin beispielsweise war schon 1927 berufen worden, der mit einer Jüdin verheiratete Sozialphilosoph Herman Schmalenbach lehrte seit 1931 – wurde das Stadttheater rasch zu einem wichtigen Fluchtpunkt für im «Dritten Reich» Unerwünschte. Schon in der Spielzeit 1933/34 waren mit Alwin Kronacher als Oberspielleiter des Schauspiels, mit dem später an der New Yorker Metropolitan Opera, in Genf und Zürich tätigen Herbert Graf als Oberspielleiter der Oper und mit Hermann Vallentin als Leiter der Operette sämtliche Bühnenvorstände prominente Emigranten jüdischer Herkunft, ausser Direktor Egon Neudegg, der aber als Ehemann einer jüdischen Sängerin ebenfalls schwerlich nach Deutschland zurückkehren hätte können. Unumstritten war das nicht. So erregte sich der Basler Regisseur Fritz Ritter, der sich erfolglos am Stadttheater beworben hatte, die Verpflichtung Vallentins sei «hanebüchen» und «ein Exempel von Lüge und Schiebung»: «Dass am Stadttheater Basel [...] die tollsten Schweinereien gemacht werden, ist bekannt. Verwunderlich ist nur das, dass es bisher ohne Eklat geschehen konnte.»57 Der von rassistischem Gedankengut geprägte und mit dem Nationalsozialismus sympathisierende Max Frikart, ein führender Kopf der 1933 in Zürich gegründeten Gesellschaft schweizerischer Bühnenkünstler, hatte schon am 8. Februar 1933, also nur eine gute Woche nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler, bei Heinrich Rothmund, dem Chef der Polizeiabteilung des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements, gegen den weiteren Zustrom emigrierter Bühnenschaffender protestiert: «Dann können wir einpacken und uns irgendwohin in die Berge flüchten!»58

1934 bis 1936 wirkte in Basel Carl Ebert, bis 1933 Intendant der Berliner Städtischen Oper, der Deutschland nicht aus «rassischen», sondern politischen Gründen verlassen hat, 1934 bis 1937 der «Halbjude» Friedrich Schramm, der dann 1950 bis 1953 und 1962 bis 1968 die Direktion des Stadttheaters übernehmen sollte. Der 1933 aus München nach Zürich emigrierte Schauspieler Kurt Horwitz band sich für immerhin zwei Spielzeiten, nämlich 1938/39 und 1939/40 ans Stadttheater Basel, dessen Schauspiel er dann 1946 bis 1950 leitete.

Neben arrivierten Bühnenschaffenden beschäftigte das Stadttheater auch junge Emigrierte, denen es oftmals als Sprungbrett diente, so die mit ihren Eltern aus Deutschland geflohene «halbjüdische» Schauspielanfängerin Ingeborg Simon, Jahrgang 1921, die dann unter dem Namen Inge Borkh als Sopranistin weltberühmt wurde, die zwei Jahre jüngere, ebenfalls «halbjüdische» Emigrantin Roswitha Selmuth, unter ihrem bürgerlichen Namen Schmalenbach bis heute unvergessen als Moderatorin der Radiosendung Musik für einen Gast, und, unter dem Künstlernamen Bernhard Frank, den 1925 in Frankfurt geborenen Buddy Elias, einen Cousin Anne Franks, der ein beliebter Bühnen- und Fernsehdarsteller wurde. Die 1922 in Hamburg zur Welt gekommene, dank ihres Vaters mit einem argentinischen Pass ausgestattete «Halbjüdin» Renate Gradenwitz hatte das Glück, dass sie 1940 nach einer Warnung der norwegischen Botschaft zu ihren Halbgeschwistern aus erster Ehe ihrer norwegischen Mutter mit dem Basler Bandfabrikanten Max Sarasin fliehen konnte. Deren Beziehungen verdankte sie es, dass ein höherer Beamter der Kantonalen Fremdenpolizei wichtige Papiere in der Schublade verschwinden liess, um so die von den Basler Behörden erteilte provisorische Spielerlaubnis aufrechtzuerhalten, obschon die Bundesbehörden Gradenwitz‘ Gesuche abgelehnt hatten. So konnte sie 1942 bis 1944 am Stadttheater auftreten. Danach spielte sie bis 1946 in der Schauspieltruppe der Zentralleitung der Arbeitslager, dem einzigen eigentlichen Emigrantentheater der Schweiz, und wirkte schliesslich als Renate Garden erfolgreich in Buenos Aires.

Die wegen ihrer Gesinnungswechsel ambivalenteste Figur am Stadttheater war zweifellos der in Deutschland als Rundfunkreporter und Hörspielregisseur berühmt gewordene Alfred Braun. Er war im August 1933 unter dem Vorwurf, als ein Hauptvertreter des «Weimarer Systemrundfunks» der Verantwortliche für eine «Verjudung der Funkstunde» zu sein, verhaftet und im Konzentrationslager Oranienburg inhaftiert worden. Ende September 1933 hatte Ferdinand Rieser, der Besitzer und Leiter des Zürcher Schauspielhauses, seine Freilassung erwirkt. Braun war in die Schweiz emigriert und hatte zunächst in Zürich gespielt, 1935 wechselte er als Schauspieler und Regisseur ans Stadttheater Basel. 1937 folgte er einem Ruf nach Ankara, kehrte aber 1939 nach Berlin zurück, wirkte 1940 als Regieassistent an Veit Harlans antisemitischem Hetzfilm Jud Süß mit und verfasste danach die Drehbücher zu den Propagandafilmen Die goldene Stadt, Opfergang, Immensee und Kolberg. 1954 wurde Braun ungeachtet seines Einsatzes für die Nationalsozialisten in West-Berlin Intendant des neugegründeten Senders Freies Berlin.

Als Gäste am Basler Stadttheater arbeiteten unter anderem der bedeutendste realistische Darsteller des frühen 20. Jahrhunderts Albert Bassermann, Max Pallenberg, der populärste Charakterkomiker seiner Zeit, der weltberühmte Startenor Richard Tauber und der 1938 als «Halbjude» am Wiener Theater in der Josefstadt entlassene profilierte Regisseur Paul Kalbeck. Er hatte Wien am 10. Januar 1939 mit gefälschten Papieren verlassen und war am 16. Januar legal in die Schweiz eingereist, hoffte dort aber trotz eines Empfehlungsschreibens Max Reinhardts an den Bundespräsidenten Philipp Etter zunächst vergeblich auf eine Festanstellung. Vom Zürcher Schauspielhaus kamen die Regisseure Leopold Lindtberg und Leonard Steckel sowie die Schauspielerinnen Maria Becker und Therese Giehse, die 1943 auf der Bühne des Küchlin-Theaters Bertolt BrechtsMutter Courage spielte.

Überhaupt traten auch auf den Brettern des Variété-Theaters Küchlin zahlreiche Emigrierte auf. Der Komiker Felix Bressart, der dann in Hollywood an der Seite Greta GarbosNinotschka drehte, Max Hansen, den Nazis besonders verhasst, weil er in seinem leicht frivolen Gassenhauer War’n Sie schon mal in mich verliebt? Hitler homosexuelle Neigungen zu einem Juden unterstellt hatte, und die Schauspieler Paul Morgan und Max Ehrlich, die 1938 im KZ Buchenwald bzw. 1944 in Auschwitz ermordet wurden, gastierten hier ebenso wie Erich Collin, Harry Frommermann und Roman Cycowski, jene drei Gründungsmitglieder der Comedian Harmonists, denen man in Deutschland aufgrund ihrer jüdischen Herkunft Berufsverbot erteilt hatte. Für den Artisten Jacky Lupescu hingegen wurde Basel zur Heimat. Der staatenlose rumänische Jude, der eigentlich Siehe Lupovici hiess, hatte im Oktober 1938 unweit vom Riehener Schlipf, dort, wo heute das Naturbad liegt, zusammen mit seinem Vater die Schweizer Grenze überquert. Als die Behörden festgestellt hatten, dass es sich um illegal eingereiste Emigranten handelte, hatten sie die Ausreise angeordnet, doch nachdem sich Jules Goetschel, der Anwalt der Israelitischen Gemeinde, an den zuständigen Regierungsrat Fritz Brechbühl gewandt hatte, war der Aufenthalt der beiden Artisten um zunächst drei Monate verlängert worden, und man hatte sie im Sommercasino interniert. Endlich mit Nansenpässen versehen, hatten sie fortan eine jeweils auf drei Monate befristete Toleranzbewilligung erhalten. 1942 konnte Jacky Lupescu, als man ihm erlaubt hatte, seine berufliche Tätigkeit fortzusetzen, ein Engagement beim Zirkus Knie ergattern, wo er sich in die vier Jahre ältere Eliane Knie verliebte – in den Augen der standesbewussten Schweizer Zirkusdynastie eine Mesalliance.

Den meisten Theaterschaffenden diente Basel nur als Durchgangsstation, so auch der 1909 als Regina Friedmann in Leipzig geborenen und dort zur Schauspielerin ausgebildeten Gina Petruschka. Vor ihrer Einreise mit einem gültigen polnischen Pass in die Schweiz am 14. Oktober 1938 zu einem Kuraufenthalt war sie für den Jüdischen Kulturbund Berlin tätig gewesen, die einzige Erwerbsmöglichkeit für jüdische Künstlerinnen und Künstler im Reich, zugleich aber auch ein makabres Produkt der Ausgrenzungspolitik unter der rigiden Kontrolle und Zensur der NS-Behörden: Verfolgte spielten vor Verfolgten, überwacht von der Gestapo. Als Petruschka im Sanatorium Bircher-Benner von der Pogromnacht am 9. November 1938 erfuhr, kam eine Rückkehr für sie nicht mehr in Frage; sie plante die Emigration in die USA oder, «als Zwischenlösung»,59 zu ihren Geschwistern nach Palästina. In Basel kam sie anfangs im Hotel Krafft, dann für drei Nächte im Pensionsheim Steinengraben 69 und danach bis 12. Januar 1939 in einer Pension in der Mittleren Strasse 44 unter, auch anschliessend wechselte sie häufig die Adresse. Zunächst erhielt sie eine bis 13. März 1939 befristete Aufenthalts-, ab Herbst 1939 eine Toleranzbewilligung, die Ausreisefrist wurde regelmässig erstreckt, jegliche Erwerbstätigkeit wie üblich untersagt. Nachdem ihre bescheidenen Mittel aufgebraucht waren, sie aber auch, wie die Basler Fremdenpolizei monierte, «den Willen zu einer soliden und selbständigen Lebensgrundlage nicht aufbringt»,60 war sie auf die Unterstützung der Israelitischen Fürsorge angewiesen. Im Februar 1941 sollte sie in das von der Israelitischen Fürsorge im Dezember 1938 eingerichtete, rituell geführte Emigrantenheim in der Hammerstrasse 18 eingewiesen werden, konnte dann aber doch eine Unterkunft in der Missionsstrasse 68 beziehen, weshalb, bleibt unklar, und übersiedelte Ende des Jahres in die Innere Margarethenstrasse 24. Im Frühsommer 1943 bewilligte man ihr einen Erholungsurlaub in Ascona bei ihrem Kollegen Leopold Biberti, dem 1920 in Bern eingebürgerten Sohn eines Wiener Opernsängers und einer belgischen Pianistin, der in Deutschland Karriere gemacht, sich dort aber ebenso früh wie deutlich vom Nationalsozialismus distanziert und Deutschland 1934 aus politischen Gründen verlassen hatte. Ende des Jahres gestattete man ihr, bei einem Wohltätigkeitsabend der Israelitischen Flüchtlingshilfe aufzutreten, an dem unter anderem der Opernsänger Alexander Balaban und der Schauspieler Max Strassberg mitwirkten, der im September 1942 im Internierungslager Girenbad die letzten Stunden des unzulänglich medizinisch versorgten weltberühmten Tenors Joseph Schmidt miterlebt hatte. 1944 forderte sie erstmals das Stadttheater für die Mi Tzü in Brechts Stück Der gute Mensch von Sezuan an, «weil ihr Typ sich für diese Rolle ausgezeichnet eigne».61 Weitere Gastrollen folgten, darunter die Prudencia in der deutschsprachigen Erstaufführung von Federico García LorcasBernarda Albas Haus und die Kaiserin Julia in der Uraufführung von Friedrich Dürrenmatts Komödie Romulus der Grosse.