10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

Rassismus tötet – eine bewegende Geschichte und ein aufrüttelnder Appell!

Am 19. Februar 2020 ermordete ein Attentäter in Hanau neun Menschen aus rassistischen Motiven. Gökhan Gültekin war einer von ihnen – einer von denjenigen, die der rassistische Täter nicht in »seinem« Land ertragen konnte. Çetin Gültekin erzählt die berührende Geschichte seines Bruders und zeigt: Wir sind nicht »die Anderen«, wir sind ein Teil der deutschen Gesellschaft.

Gökhan wurde 1982 in Hanau geboren, die Eltern stammten aus der Türkei. Vor dem Anschlag war er bereits zweimal knapp dem Tod entkommen, hatte sich immer wieder ins Leben gekämpft und nie seine positive Art verloren. Doch am 19. Februar 2020 überlebt er nicht. Für die Angehörigen beginnt damit ein Albtraum. Die Familie ist zerrissen zwischen Trauer und dem Kampf um Gerechtigkeit, denn immer wieder kommen neue Versäumnisse der Behörden ans Licht.

Seither setzt sich Çetin Gültekin dafür ein, dass die Opfer und deren Geschichten nie vergessen werden – und kämpft unermüdlich gegen den tief verwurzelten Rassismus in Deutschland.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 444

Ähnliche

Über dieses Buch:

Am 19. Februar 2020 starben in Hanau neun Menschen, die ein rassistischer Attentäter nicht in »seinem Land« ertragen konnte. Einer von ihnen war Gökhan Gültekin. Çetin Gültekin erzählt die berührende Geschichte seines Bruders und berichtet von einer ungeheuerlichen Tat mitten in Deutschland und deren Folgen: Bis heute kämpfen die Angehörigen um Gerechtigkeit.

Ein erschreckendes Zeugnis des tief verwurzelten Rassismus in Deutschland – gnadenlos ehrlich und aufrüttelnd.

Über die Autoren:

Çetin Gültekin, geboren 1974, von Beruf Industriemechaniker, war bis zum rassistischen Terroranschlag vom 19.2.2020 selbstständig und leitete eine Speditionsfirma. In Hanau geboren, aufgewachsen und immer noch dort lebend, wurde er nach dem Attentat zu einem der bekannten Gesichter im Kampf gegen Rassismus und für Aufklärung im Namen seines getöteten Bruders, aber auch für die anderen Opfer und Hinterbliebenen.

Mutlu Koçak, geboren 1991, ist gelernter Informatikkaufmann, studierte Soziologie und Politikwissenschaften und arbeitet als Berater für Personalmarketing. In seiner Freizeit organisiert er soziale Aktionen und leistet ehrenamtlich Jugendarbeit speziell im Bereich Bildung, Musik und Sport. Als enger Freund unterstützt er Çetin Gültekin dabei, die Geschichte seines Bruders zu erzählen.

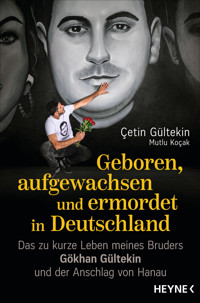

Çetin Gültekin und Mutlu Koçak

Geboren, aufgewachsen und ermordet in Deutschland

Das zu kurze Leben meines Bruders Gökhan Gültekin und der Anschlag von Hanau

Unter Mitarbeit von Lena Schindler

WILHELM HEYNE VERLAG MÜNCHEN

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten

Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b

UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Copyright © 2024 by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

Redaktion: Lars Zwickies

Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung eines Fotos von © Picture Alliance/dpa/Andreas Arnold

Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling

ISBN 978-3-641-30879-7V002

www.heyne.de

Inhalt

Kapitel 1 Unsere Wurzeln

Kapitel 2 Ein Märchen

Kapitel 3 Der Stich

Kapitel 4 Mehr als nur ein Leben

Kapitel 5 Die Straße

Kapitel 6 Der Sog

Kapitel 7 Ein neuer Anfang

Kapitel 8 Die Sanduhr

Kapitel 9 Der längste Tag

Kapitel 10 Wie ein zweiter Anschlag

Kapitel 11 Rekonstruktion des Horrors

Kapitel 12 Die Kette des Versagens

Kapitel 13 Jeden Tag ein Abschied

Kapitel 14 Weiteratmen

Kapitel 15 Das Versprechen

Kapitel 16 Erinnern heißt verändern

Über dieses Buch Von Mutlu Koçak

Danksagung

Anmerkungen

Mein Name ist Gökhan Gültekin. Siebenunddreißig Jahre lang hat sich kaum jemand in dieser Gesellschaft für meine Geschichte interessiert. Doch nun ist es an der Zeit, dass alle in diesem Land davon erfahren. Dafür habe ich mit meinem Leben bezahlt. Aber meine Seele wird weiterleben.

Der Tod kommt unausweichlich. Jedoch nie ohne Sinn. Schmerz, Wut und Verzweiflung hindern uns oft daran, ihn zu erkennen. Möge mein Weg auf der Erde, der mich oft über steile Abhänge führte, uneben und steinig war, das Leben aller Hinterbliebenen positiv beeinflussen, möge mein Ende der ganzen Welt ein Mahnmal sein: gegen den Hass, gegen die Gewalt. Lasst uns daraus lernen, wieder Menschen zu sein.

Darum bemühe ich mich ein letztes Mal, mit großer Anstrengung, trotz aller Rückschläge, aber mit einem gefestigten Glauben daran, dass es möglich ist. Gewiss kostet es viel Kraft, aber Veränderung heißt, durchzuhalten und gemeinsam für Gerechtigkeit zu kämpfen – bis zum Schluss, wenn wir zwischen den Sternen nach der Unendlichkeit greifen.

Kapitel 1 Unsere Wurzeln

Mein Name ist Çetin Gültekin. Seit dem 19. Februar 2020 versuche ich, ohne meinen Bruder zu überleben. Wenn die Dunkelheit in mir jedes noch so kleine Licht auslöscht, dann kommen die quälenden Gedanken. Sie sind falsch, aber sie sind da. Wäre meine Familie nicht in Armut aufgewachsen, hätte mein Vater nicht das Geld gebraucht, dann wäre er nie nach Deutschland gekommen. Dann hätte der Mann mit den kalten Augen Gökhan nicht mit zwei Schüssen hingerichtet. Dann wäre er jetzt bei mir.

Mein Verstand sagt mir, dass Gott entscheidet, wann er einen Menschen zu sich ruft. Aber mein Herz will es nicht verstehen. Nachts verfolgt mich diese Frage: Wo hätten wir die Weichen anders stellen müssen, um Gökhans Tod zu verhindern? Im Nachhinein erscheint mir unser ganzes Leben wie eine Hinführung auf seinen viel zu frühen Tod. Glieder einer Kette, die ineinandergreifen und sich am Ende miteinander verbinden. Der Kreis schließt sich, und es gibt keinen neuen Anfang, keinen neuen Tag.

Ich finde keinen Trost, aber ich suche ihn, dort, wo alles begann. Wenn ich meine Augen schließe, steigt mir der Duft von Jasmin und Pfirsichblüten in die Nase, die reine Luft der Berge füllt meine Lungen. Die Sonne geht langsam über den Hügeln auf und taucht die Landschaft in goldenes Licht. Tahir. Genau dort, über dreitausendsechshundert Kilometer weit entfernt von Hanau, im Landkreis Eleşkirt, hat meine Familie ihre Wurzeln. Die Gültekins.

Unsere Geschichte beginnt in dieser kleinen Stadt unweit von Ağrı, der Hauptstadt der gleichnamigen Provinz in Ostanatolien, nahe der armenischen Grenze, der aserbaidschanischen Exklave Nachitschewan und des Irans, wo jeder Millimeter Erde ein Stück Geschichte in sich trägt. Ein Ort, an dem hauptsächlich kurdischstämmige Menschen leben, aber im Laufe der Zeit verschiedenste Ethnien ihre Heimat fanden, wodurch sich eine besondere Kultur entwickelte. Mit all ihren vielfältigen Einflüssen. Eine beeindruckende Landschaft, viel unberührte Natur – aber auch, speziell im Winter, eine der härtesteten Klimabedingungen des Landes. Extreme Minusgrade, die im Kontrast zu den einladenden Herzen und der Gastfreundschaft der Bewohner stehen. Der Ort liegt vor der Kulisse des Ararat, mit 5165 Metern der höchste Berg des Landes. Laut des Alten Testaments soll nach der Sintflut hier die Arche Noah gestrandet sein. Und auch wenn verschiedene Quellen, unter anderem der Koran, auf einen anderen Ort im Osten der Türkei verweisen, genießt dieser Berg Legendenstatus.

Tahir zählt als Kleinstadt, aber es fühlt sich an wie ein Dorf: Jeder ist um irgendwelche Ecken mit jedem verwandt, alles ist familiär. Eine Großfamilie waren wir im wahrsten Sinne des Wortes. Opa Hasan, der Vater meines Vaters, hatte insgesamt achtzehn Kinder, was damals nichts Ungewöhnliches war. Von seiner ersten Frau hatte er sieben, von der zweiten weitere elf. Mein Vater Behçet war das erste Kind aus zweiter Ehe. Im Mai 1945 kam er auf die Welt, während der Zweite Weltkrieg noch andauerte. Und auch wenn die Türkei nicht aktiv daran beteiligt war, so konnte man die Folgen doch überall spüren. Er war unter schwierigen Umständen aufgewachsen, alle Kinder mussten versorgt werden, aber viel hatte man nicht übrig. Achtzig Prozent der Landesbevölkerung lebten zu dieser Zeit in Dörfern. Die Elektrizität kam dort sehr spät, und wenn es nachts dunkel wurde, benutzte man eben die Gaslampe. Radio, Telefon und Fernsehen gab es noch nicht.

Als kleiner Junge arbeitete mein Vater schon auf dem Feld mit – so wie die anderen Kinder auch. Mit einer Sense wurde gemäht, Getreide, Stroh und Heu zusammengebunden, sodass man es transportieren konnte. Besonders schwierig war der Weg zurück ins Dorf, ein langer Marsch zu Fuß, mehrere Kilometer, mit einem großen Bündel auf dem Rücken. Da er immer nur ein einziges tragen konnte, bezahlte mein Vater jemanden, der einen Ochsenkarren besaß, dafür, das übrige Stroh mitzunehmen. Was ihn fast die Hälfte seines Verdienstes kostete. Angekommen im Dorf, wurden erst die Körner aus den Ähren gedroschen, und danach – im wahrsten Sinne des Wortes – die Spreu vom Weizen getrennt. Traditionen wurden gepflegt, jeder respektierte das Recht des anderen.

Mein Vater kam aus einer frommen sunnitischen Familie, die Religion hatte immer einen hohen Stellenwert. So sollte er mit dreizehn Jahren, nachdem er die Grundschule im Dorf besucht hatte, in ein Internat nach Erzurum kommen, eine weiterführende Schule zur Ausbildung islamischer Geistlicher. Er würde Imam werden, ein Vorbeter und Vorbild für die Gemeinde. Wie sehr freute er sich auf die Schule und darauf, eine andere Welt kennenzulernen.

Der Weg ist das Ziel

Doch so sehr er dieses neue Leben genoss, so schnell machte ihm das Schicksal einen Strich durch die Rechnung. Nach nur einem Jahr musste er die Schule abbrechen und ins Dorf zurückkehren, denn sein Vater war unerwartet verstorben. Jetzt musste er die Vaterrolle für seine zehn jüngeren Geschwister übernehmen. Behçet, selbst erst vierzehn Jahre alt, wurde klar, dass er sich für die Familie würde aufopfern müssen. Er verstand, dass für eigene Ziele und Träume kein Platz mehr war. Früh zu heiraten, wie es für viele damals üblich war, kam für ihn nicht infrage. Unter diesen Umständen so viel Geld anzusparen, dass es für eine eigene Familie gereicht hätte, dann noch im besten Fall für ein paar Ochsen und einen Karren – wie sollte das gehen?

Als er mit einundzwanzig Jahren wehrpflichtig wurde, verließ er zum zweiten Mal in seinem Leben seinen Heimatort. Damals musste man sich noch für vierundzwanzig Monate verpflichten lassen, zwei lange Jahre, in denen die anderen Brüder die Arbeit auf dem Feld übernehmen und für den Rest zu Hause sorgen mussten. Vorerst wurde er an der westlichen Ägäisküste in Kuşadası, dem berühmten Badeort, eingesetzt und anschließend für den Rest seiner Zeit als Soldat im türkischen Teil Zyperns.

Zurück im Dorf, meisterte er weiter den schwierigen Alltag, träumte davon, seiner Familie ein leichteres Leben ermöglichen zu können. Bis er davon hörte, dass Vertreter der Regierung ins Dorfcafé kommen und Arbeiter für Deutschland anwerben würden. Deutschland? Gleich so weit weg, in ein fremdes Land? Doch wie er erfuhr, wurden dort dringend Arbeitskräfte gebraucht. Im Zweiten Weltkrieg, an dem Deutschland mit Hitler maßgeblich beteiligt war, starben auch Millionen von deutschen Soldaten und Zivilisten, darunter viele junge Männer, die nun beim Wiederaufbau und in der Industrie fehlten. Somit war man auf ausländische Arbeiter angewiesen und schloss – angefangen mit Italien im Jahr 1955 – nach und nach diverse Abkommen mit verschiedenen Ländern. Und auch wenn ursprünglich so nicht gedacht, waren dies die ersten Schritte zu einem Einwanderungsland.

Die Wirtschaft boomte, und es wurden immer mehr Arbeitskräfte gebraucht. Zudem wurde 1961 die Berliner Mauer gebaut, was den Zustrom ostdeutscher Arbeiter unmöglich machte und die anderweitige Nachfrage wiederum erhöhte. Noch im selben Jahr schloss die Bundesrepublik Deutschland mit der Türkei ein Anwerbeabkommen für eine staatlich regulierte Arbeitsmigration ab. Einige Landsleute hatten diesen großen Schritt bereits gewagt, und 1968 war es dann auch für meinen Vater an der Zeit. Er traf die schwierige Entscheidung, ebenfalls diesen Weg zu gehen: Er sollte seinen Teil zum Wirtschaftswunder des fremden Landes beitragen.

Mit dreißig weiteren Männern aus seinem Dorf reiste er in die Hauptstadt Ankara. Natürlich bedrückte ihn der Abschied, er war heimatverbunden und hing sehr an seiner Familie. Aber wieder einmal ging es nicht um ihn und um seine Bedürfnisse, sondern darum, Geld für seine Geschwister zu verdienen. Durch die Presse und aus Erzählungen anderer hatte er mitbekommen, wie sich der Lebensstandard der Gastarbeiter, die nach Deutschland gingen, schlagartig änderte. Wie sie ihre Familien von dort aus unterstützen konnten, indem sie Geld schickten, Häuser und Nutztiere für die Landwirtschaft kauften, all das, was ihm bisher nicht möglich gewesen war. Die große Arbeitslosigkeit in der Heimat, ein Fachkräftemangel in Deutschland – sie wurden gebraucht, man lud sie sein. Und auch wenn viele damals ungelernt waren oder eben nur einfache Bauern, waren sie perfekt für die anstehenden Aufgaben, da sie hart im Nehmen waren und nahezu pausenlos arbeiten konnten.

In Ankara landete er vor deutschen Ärzten und Krankenschwestern und musste sich nackt ausziehen, abtasten lassen und verschiedene Tests erdulden, für die er sich schämte und die seinen Stolz verletzten. Er hatte bisher nie Kontakt zu anderen Frauen außerhalb der Familie oder des Dorfes gehabt, nicht verwandten Frauen nie die Hand gegeben, so wie er es von Älteren gelernt hatte – für ihn eine Sache des Respekts. Plötzlich wurde er von einer völlig Fremden berührt, was ihm umso unangenehmer war. Das Erlebnis hat er nie vergessen, obwohl er ungern an diese erniedrigenden Momente zurückdachte.

Bei den Gesundheitschecks wurden nur die Besten und Stärksten ausgewählt. Und wer sie nicht bestanden hatte, verlor im Dorf sein Gesicht, weil viele dachten, dass mit ihm irgendetwas nicht in Ordnung sei. Die Abneigung der Väter heiratsfähiger Töchter war so groß, dass diese Männer als potenzielle Ehemänner oft nicht mehr infrage kamen. Mein Vater bestand jedoch die Kontrollen und kam nur zurück ins Dorf, um seine Liebsten noch einmal fest in die Arme zu schließen. Die Ungewissheit und der Umstand, dass man so viel zurückließ, die Heimat, in der man geboren und aufgewachsen war, die Familie, die Liebe all der Menschen, die Berge – das alles muss sehr hart für ihn gewesen sein. Doch der Plan stand. Zwei Jahre würde er dortbleiben, in diesem fernen Land, arbeiten, um das Geld für zwei Ochsen zu sparen, damit er mit dem Karren das gemähte Gras ins Dorf bringen könnte. Niemand solle traurig sein, meinte er, die Zeit würde schnell vergehen, und dann wäre er auch schon wieder zurück. Zwei Jahre. Wie viele Gastarbeiter seinerzeit dachten, hätte sich das Thema dann gegessen. Zwei Jahre, aus denen oft ein ganzes Leben wurde.

Angekommen in Istanbul, um in den Zug nach München zu steigen, war er beeindruckt von der Magie und der Schönheit dieser Stadt. Eine Vielfalt von allem, große Moscheen, Menschenmengen und vor allem das glitzernde, weite Meer. Hier, am Bahnhof Sirkeci im europäischen Teil der Stadt, unterhielt er sich plötzlich mit Landsleuten, die aus den verschiedensten Ecken der Türkei kamen. Es waren ganz neue Begegnungen, Gespräche, die er so nie geführt hatte. In diesen Zug der Träume und Hoffnungen sollten sie aber alle gemeinsam einsteigen. Hier kreuzten sich die Wege, auf Holzbänken, die sie sich drei Nächte lang genau wie ihr Brot teilten, bis der Sonderzug für den Transport der neuen Arbeitskräfte endlich in München, auf Gleis 11, ankam. Bekleidet mit schicken Anzügen, eher wie Diplomaten als schlecht bezahlte Arbeitskräfte, die bald im Straßenbau oder in Bergwerken Schwerstarbeit verrichten würden, sollten sie von hier aus über Deutschland verteilt werden. Niemand wusste, wohin es genau gehen würde. Aber das machte meinem Vater nicht viel aus. Hauptsache Geld sparen, hartnäckig bleiben, dann zurück in die Heimat gehen und in Frieden weiterleben, mehr wollte er nicht. So dachte er zumindest, als er mit jungen dreiundzwanzig Jahren hier in der Bundesrepublik ankam.

Doch das Leben in Deutschland war mühsam. Er wurde nach Wetzlar geschickt, kam in einer Wohngemeinschaft mit Etagentoilette unter, auf engstem Raum mit acht anderen. An der Bundesautobahn 45, Dortmund-Aschaffenburg, sollten die Männer Asphalt verlegen. Ohne ein Wort Deutsch zu sprechen. Egal, was gesagt wurde, es wurde bejaht – auch die unfaire Behandlung durch die Arbeitgeber, weil die Gastarbeiter nur Pflichten, aber keinerlei Rechte kannten, wurde hingenommen. Schutzmaßnahmen für die teils gefährlichen körperlichen Arbeiten waren unzureichend oder gar nicht vorhanden. Sie sollten Jobs verrichten, die kaum einer der Einheimischen übernehmen wollte. Aber man war trotzdem dankbar und forderte nichts, sah das Ganze als ein Geben und Nehmen an und gönnte sich nicht einmal Ruhepausen. Mein Vater und seine Kollegen gingen sogar krank zur Arbeit. Selbst mit vierzig Grad Fieber anzutreten, war eine Selbstverständlichkeit, sie waren schließlich zum Arbeiten gekommen. Die meisten haben über all die Jahrzehnte keinen einzigen Tag gefehlt, ihre Sorgen und Emotionen nie nach außen getragen, sie interessierten ohnehin niemanden. Einige der Gastarbeiter trugen spätestens im Alter massive gesundheitliche Schäden davon.

Sie gehörten nie wirklich dazu, blieben einfach nur die Gastarbeiter aus Anatolien. Und für viele auch die, die nicht am sozialen Leben teilnehmen oder gar Deutsch lernen wollten. Sie bekamen aber auch gar keine Chance dazu, denn nur die wenigsten von ihnen konnten selbstständig irgendetwas organisieren, um die Sprache zu erlernen. Der Alltag forderte alles von ihnen ab. Zudem fehlten jegliche Kontakte, sie waren auf sich selbst gestellt und sollten irgendwie zurechtkommen. Sie waren eine Randgruppe, wurden abgeschottet, gettoisiert und blieben somit unter sich. Wenn es mal Kontakt zu Deutschen gab, waren es Arbeitsbefehle, zwei Sätze an der Kasse im Supermarkt oder ein Termin beim Amt. Aber zwischenmenschliche Beziehungen kamen selten vor. Jeder verfolgte seine Ziele, war auf die Arbeit fixiert, und nur die wenigsten fielen negativ auf. In den Unternehmen waren sie gern gesehen. Junge, starke Arbeitskräfte, die ordentlich mit anpackten, sich nie über etwas beschwerten und schon gar nichts forderten. Was gibt es Schöneres für gierige Profiteure der Industrie?

Der deutsche Staat wollte sie nicht integrieren und bemühte sich dann später sogar intensiv darum, sie wieder nach Hause zu schicken – besonders die türkischen Gastarbeiter. Und in den Augen der deutschen Behörden ging diese Rechnung offensichtlich gut auf, denn von 14 Millionen Arbeitern aus den verschiedensten Ländern, die bis zum Anwerbestopp 1973 kamen, gingen 11 Millionen Menschen auch wieder zurück in ihre Heimat.1

Die Autobahnstrecke wuchs weiter, und die A45 kam nun auch in Hanau an. Es war das erste Mal, dass mein Vater diese Stadt betrat, deren Namen er vorher noch nie gehört hatte. Eine Stadt, die unser Schicksal bestimmen und sich neben der Tatsache, dass die weltbekannten Brüder Grimm dort geboren wurden, noch auf ganz andere Weise in der Historie verewigen sollte. Mein Baba Behçet Gültekin war der Erste aus seiner Heimatstadt Ağrı, der hier sesshaft wurde, der Verlauf der Autobahn hatte ihn hergeführt. Er kam in einer alten Baracke unter. Fast den ganzen Tag arbeitete er. Wenn es doch mal etwas Freizeit gab, saß er mit anderen Gastarbeitern am Marktplatz, immer frisch rasiert und gut angezogen, wie es sich gehört. Er vermisste seine Heimat und die Familie, sehnte sich nach türkischen Lebensmitteln. Manchmal, wenn er Glück hatte, bekam er vereinzelt etwas vom Export aus der Heimat, aber meist begegneten ihm die Geschmäcker und Gerüche nur im Traum und ließen ihn voller Wehmut aufwachen.

Die Vorfreude war unbeschreiblich, wenn er einmal im Jahr für wenige Wochen zurück ins Dorf fahren konnte. Bei einem Besuch war die Nervosität besonders groß, denn er sollte meine spätere Mutter Hüsna heiraten. Hüsna, ein arabischer Name, heißt übersetzt »die Schönste«, und sie sollte die treue Lebensgefährtin meines Vaters werden. Ebenfalls in Tahir geboren, kannten sie sich bereits seit der Kindheit und waren sogar zusammen aufgewachsen, sie ist die Cousine meines Vaters. Damals war es oft so, dass Hochzeiten von den Älteren innerhalb der Verwandtschaft arrangiert wurden. Und auch wenn es heutzutage undenkbar ist, wurde seinerzeit noch Brautgeld an die Familie der Frau gezahlt, was auch bei meinem Vater der Fall war. Auf die beiden wartete eine ungewisse Zeit, da nicht klar war, ob mein Vater in Deutschland bleiben oder in die Türkei zurückkehren würde.

Auch für meine Mutter war es nicht einfach. Nach der Hochzeit zog sie in das Elternhaus meines Vaters und war dann eine Art Ersatzmutter für die Kinder, pflegte zudem noch ihre Schwiegermutter. Bis zur fünften Klasse hatte sie die Dorfschule besucht und konnte auch lesen und schreiben, aber danach war Schluss. Im Dorf war es üblich, dass die Frauen sich um Haushalt und Kinder kümmerten und trotzdem auf dem Feld mitarbeiteten. Ein schonungsloser Alltag.

Mit gerade einmal fünfzehn Jahren, wie damals bei vielen üblich, hatte sie meinen Vater geheiratet. Bis dahin hatte es ihr an Wärme und Liebe gefehlt, hatte sie sich immer einsam gefühlt. Schon als Neugeborenes verlor sie ihre Mutter. Sie war an einem Herzinfarkt gestorben, sodass Hüsna nicht mal ein Bild von ihr vor Augen hatte. Diesen Schmerz hatte sie nie richtig verarbeiten können und immer in sich getragen. Umso größer war ihre Sehnsucht nach einer eigenen Familie voller Zuneigung und Geborgenheit.

Gäste, die geblieben sind

So lange er auf den Urlaub gewartet und so sehr er die Zeit in der Heimat genossen hatte, so schnell war sie auch wieder vorbei für den Gastarbeiter. Längst hatte er genug verdient, um sich die Ochsen leisten zu können. Aber er wollte weitermachen. Jetzt, da er verheiratet war, wuchs der Ansporn, seiner Familie ein gutes Leben zu schenken. Viel später habe ich ihn einmal gefragt: »Baba, warum haben wir die zwei Ochsen nicht, die du immer kaufen wolltest?«

Seine Antwort lautete: »Ich bin nach Deutschland gekommen, um zwei Ochsen zu kaufen, hätte ich sie gekauft, wäre meine Aufgabe erfüllt und ich müsste weg von hier.«

Das wollte er nicht, noch nicht. Zurück in Hanau, wurde ihm direkt ein neuer Job vermittelt. Als er zu einer Gießerei wechselte, ahnte er wohl selbst am wenigsten, dass er fünfunddreißig Jahre lang dortbleiben sollte, bis zu seiner Rente. Körperlich harte Arbeit war auch hier an der Tagesordnung. Er stellte Kolben für die Autoindustrie her und arbeitete den ganzen Tag mit neunhundert Grad heißem, flüssigem Metall – in einem dicken Lederkittel, den er zum Schutz über seiner Kleidung trug.

Anfang der Siebzigerjahre konnte er von seinem Verdienst ein kleines Grundstück in seinem Heimatdorf kaufen, um dort ein Haus zu bauen. Er finanzierte auch die Hochzeiten seiner Geschwister, unterstützte den Rest der Verwandtschaft. Nicht nur zwei Ochsen, einen ganzen Bauernhof hätte er sich leisten können. Aber ihm fehlte die Familie. Telefonate waren eine Seltenheit, also wurde viel geschrieben, Briefe voller Sehnsucht, Trauer und Heimweh. Manchmal, so erzählt es meine Mutter, nahm man seine Stimme auf Kassetten auf und verschickte die dann per Post. Nicht selten flossen Tränen beim Abhören. Noch schlimmer war es, wenn sie verloren gingen, schließlich wartete man wochenlang darauf.

So konnte es nicht weitergehen. Mein Vater entschied, zu bleiben. Hanau sollte endgültig seine zweite Heimat werden – und die seiner Familie. Meine Mutter und einige wenige Verwandte sollten mit erleichterten Bedingungen des Familiennachzugs nachkommen. Er wollte sich ein neues Leben aufbauen, aber weder der Ausländer in Deutschland noch ein Deutscher in der Türkei sein, »Almancı«, wie sie oft zu Hause genannt wurden, was ihm gar nicht gefiel. Er war einfach der Behçet aus Tahir, so ruhig, zurückhaltend und bodenständig wie eh und je. Nicht ohne Grund war er eine Vertrauensperson und wie ein großer Bruder für jeden, egal, wer etwas brauchte, er war da. Als Freundschaftsdienst begleitete er viele andere Gastarbeiter zu Terminen im Rathaus, klärte sie über bürokratische Angelegenheiten auf oder gab Tipps für den Alltag. Wer mitbekam, dass mein Vater in Hanau war, suchte dort Arbeit und ließ sich mit der Familie nieder.

Doch vom großen Aufschwung war nicht mehr die Rede. Nach dem enormen Wirtschaftsboom folgte aufgrund der Ölkrise eine Rezession. Dies hatte weitreichende Folgen und führte auch im Jahr 1973 zu einem Anwerbestopp der Gastarbeiter. Für alle, die gezögert hatten, gab es nun vorerst keine Chance mehr.

Hanau, Hessen, Heimat

Für unsere Familie begann eine neue Ära. Meine Eltern zogen von der Baracke in eine Wohnung im Hanauer Stadtteil Großauheim. Genau ein Jahr später, im Jahr 1974, wurde ich geboren – ein echter Hanauer Bub und der Erste aus der Familie, der in Deutschland zur Welt kam. Laut meiner Mutter war ich ein energiegeladenes Kind, sehr wach, sehr willensstark. Ich war auch der Erste von uns, der in den Kindergarten ging, so etwas hatte man bis dahin nicht gekannt. Bei uns zu Hause wurde nur Türkisch und Kurdisch gesprochen, bei Deutsch musste ich genau hinhören, als ich in die Grundschule kam. Und irgendwann im ersten Schuljahr forderte uns die Lehrerin auf, ein paar Worte über uns zu schreiben. In meiner Nervosität begriff ich die Aufgabenstellung nicht. Alle anderen kapierten, was sie machen sollten, und fingen an zu schreiben. Ich schämte mich so sehr zu sagen, dass ich die Aufgabe nicht verstanden hatte, dass ich lieber komplett von dem Jungen abschrieb, der neben mir saß – inklusive seines Namens. Christian. Ich hätte besser gefragt und mich blamiert. Denn die Lehrerin nannte mich noch tagelang »Christian« – nicht gerade eine pädagogische Glanzleistung. Und auch die anderen Kinder zogen mich ewig damit auf.

An meiner Grundschule war noch ein türkisches Mädchen, sonst nur deutsche Kinder. Multikulturelle Klassen, wie man sie heute vielerorts findet, gab es damals nicht, zumindest nicht auf meiner Schule. Heute sehe ich es als Privileg, dass ich hier zur Welt gekommen bin und eine Regelklasse besuchen durfte. Denn es war nicht unüblich, dass man Gastarbeiterkinder einfach in Sonderschulen steckte oder in solche, die abfällig »Türkenklassen« genannt wurden und in denen ausschließlich Kinder gleicher Herkunft unterrichtet wurden. Kaum eins dieser Kinder bekam eine Gymnasialempfehlung. Oft kannten die Eltern den Unterschied zwischen den verschiedenen Schulformen nicht, wussten nicht, wie das Schulsystem hierzulande funktioniert, weil es an Aufklärung fehlte. Hin- und hergerissen zwischen zwei Kulturen, Sprachen und Welten, ohne irgendwelche Förderungen und integrative Maßnahmen, die alle erst Jahrzehnte danach debattiert wurden und viel zu spät kamen, erlebten sie eine in vielerlei Hinsicht schwierige Jugend.

Oft fanden sie keinen Anschluss und fingen an, die ersten Abneigungen gegen sie nicht nur zu spüren, sondern auch zu verstehen. Nicht jeder hatte den gleichen Hintergrund und die gleichen Chancen, Konflikte mit dem Gesetz folgten, manche von ihnen gerieten auf die schiefe Bahn. Einige jedoch, die den richtigen Nachbarn oder die richtige Lehrerin hatten, fanden schneller ihren Weg, wurden unterstützt und konnten dankbar sein. Der Rest war auf sich allein gestellt. Was häufig bedeutete, dass die Eltern in Eigeninitiative alles daransetzten, ihre Kinder zu fördern und zu motivieren, ihren Weg zu verfolgen, egal, wie schwierig es war. Dank dieses Engagements gingen Oberärzte oder Gymnasiallehrer aus den Familien hervor – trotz der ungleichen Startpositionen.

Heute ist mir bewusst, dass ich eine Sonderstellung hatte. Ich begriff zwar unterschwellig, dass ich anders als Peter und Hans war. Aber großartig beschäftigte ich mich als Kind noch nicht damit, da ich mehr mit den deutschen Kindern als mit denen aus migrantischen Familien zu tun hatte. Egal, ob in der Schule, auf dem Spielplatz oder daheim beim Hausaufgabenmachen, ich wuchs ganz selbstverständlich in beiden Kulturen auf. Was für mich kein Problem darstellte, war durchaus eins für meine Mutter. Sie fühlte sich zwar endlich geachtet, nachdem sie eine eigene Familie hatte, kam sich aber fremd und entwurzelt vor. Ihr Herkunftsland fehlte ihr unheimlich, vor allem der gewohnte Austausch mit den Menschen, die ihr vertraut waren. Baba und ich hatten durch Arbeit und Schule Kontakte zu anderen, konnten uns unterhalten. Sie jedoch war die meiste Zeit allein zu Hause. Die Welt vor der Tür blieb ihr lange fremd. Etwas ganz allein zu unternehmen, kam für sie nicht infrage. Die sprachliche Barriere machte es umso schwieriger.

Mein Vater strengte sich an, sie glücklich zu machen, kam nie mit leeren Händen nach Hause und führte sie oft aus. Dafür war sie dankbar, aber dennoch verglich sie sich oft mit einem Vogel, gefangen in einem goldenen Käfig. Als ich sie einmal fragte, was ihr denn so richtig gut gefalle in Hanau, überraschte sie mich mit der Antwort: »Der Winter.« Tatsächlich fand sie besonders diese Jahreszeit sehr angenehm hier. Wenn sich in Deutschland jemand über schlechtes Wetter beschwerte, erzählte sie uns von den harten Wintermonaten in Ağrı: »Wenn es bei uns schneit, schneit es richtig«, sagte sie, denn bis zu minus vierzig Grad Celsius sind dort nichts Ungewöhnliches. Ganze Flüsse und Bäche frieren zu, die Gendarmerie ist im Einsatz, um die riesigen Eiszapfen zu entfernen, die locker jemanden erschlagen können. Schneemassen türmen sich vor der Tür auf, alle Rohre frieren ein. In Hanau hatten wir so etwas noch nie erlebt und konnten es uns auch nicht vorstellen. Aber wir fanden die Geschichten spannend und wollten sie immer wieder hören.

Es vergingen ein paar Winter in Deutschland, in diesem neuen, so ganz anderen Leben. Doch der Wunsch nach einem weiteren Kind wurde größer, und meine Mutter war irgendwann wieder schwanger. Die Familie sollte wachsen und ich eine Schwester bekommen. Was anfangs für Euphorie sorgte, endete jedoch in einer bitteren Tragödie. Meine kleine Schwester kam schwerkrank zur Welt, sie wurde mit einem Herzfehler geboren und überlebte nur wenige Tage. Neun Monate voller Spannung und Aufregung, Warten und Hoffen, für einen Moment, der einen unermesslichen Schmerz hinterließ. Umso tragischer war, dass meine Mutter ihrer Tochter den Namen Cevahir gegeben hatte, den Namen ihrer eigenen Mutter, die sie nie kennenlernen durfte. Hüsna wollte und konnte es nicht akzeptieren, aber sie musste ihr Baby begraben lassen.

Jeder Mensch, der so etwas erlebt hat, weiß, dass diese Narben niemals heilen. Meine Mutter, die sich nur schwer an das neue Leben gewöhnen konnte, verfiel in eine Depression. Sie weinte viel und war kaum zu trösten. Dies ging eine lange Zeit so und würde sich wohl nur mit einem weiteren großen Ereignis zumindest etwas ausgleichen. Erst als sich mein kleiner Bruder ankündigte, habe ich sie wieder lächeln sehen. Nach drei Jahren erwartete meine Mutter erneut ein Kind, und alle atmeten voller Hoffnung auf, denn bald sollte Gökhan das Licht der Welt erblicken – er war dieses große Ereignis.

Kapitel 2 Ein Märchen

Da kommen sie, endlich! Ich höre, wie die Haustür aufgeschlossen wird, gedämpfte Stimmen und vorsichtige Schritte im Flur. Eine halbe Ewigkeit habe ich gewartet, voller Ungeduld und Vorfreude, jetzt springe ich auf und reiße die Tür auf. Ich blicke direkt ins Gesicht meiner Mutter, gerade wurde sie aus dem Krankenhaus entlassen. Die Schwere, die ich seit dem Tod meiner Schwester so oft in ihrem Blick sehen konnte, die ihre Schritte verlangsamte und ihre Schultern niederdrückte, sie ist verschwunden. Alles an ihr scheint zu strahlen. Vorsichtig setzt sie die gepolsterte Babytasche auf dem Dielenboden ab, um ihren Mantel auszuziehen. Ich lasse mich auf die Knie sinken und sehe meinen kleinen Bruder, wie er friedlich schläft. Sein Atem ist so leise, dass ich mich ganz nah zu ihm beugen muss, um ihn zu hören. Meine Mutter schiebt mich sanft zur Seite, aber ich kann mich nicht sattsehen an meinem kleinen Bruder, wie er da liegt, fest in eine warme Decke gehüllt, und ruhig schläft. Ein Leben, das gerade erst begonnen hat.

Dieses Bild werde ich ewig in mir tragen – genau wie jenes, als ich ihn das letzte Mal sah. Siebenunddreißig Jahre später. Auf diesem Bild, das ich jeden Tag vor mir sehe, schläft er für immer. Doch in seinen ersten Stunden zu Hause hätte niemand von uns sich vorstellen können, mit welch unerbittlicher Härte ihn das Schicksal einmal treffen würde. Ihn. Und uns alle. Da war so ein Frieden. Und es zählte nur der Moment, die Magie der ersten Stunden. Meine nächste Erinnerung ist das erste Baden ein paar Tage später. Ich sehe noch die Hände meiner Mutter vor mir, wie sie den kleinen Körper in dieser viereckigen Plastikwanne langsam durch das warme Wasser bewegt, ihn auf eine dicke Decke legt, abtrocknet, das Babyöl auf seiner Haut verteilt. Ich konnte es kaum erwarten, war so aufgeregt, bis sie ihn endlich angezogen hatte und vorsichtig in meine ausgestreckten Arme legte. Ich stützte seinen kleinen Kopf mit meiner Hand, spürte seine weichen Babyhaare. Acht Jahre war ich alt, und in diesem Moment wurde mein Beschützerinstinkt geboren. Keine Sekunde wollte ich ihn allein lassen, ein Leben lang auf ihn aufpassen.

Nach dem Tod meiner Schwester Cevahir war es für unsere Familie wie ein Wunder, als mein Bruder am 31. März 1982 im damaligen Hanauer Stadtkrankenhaus auf die Welt kam. Er nahm sofort einen großen Platz in unserer Familie und in unseren Herzen ein. Cevahir hatte es nicht geschafft, aber Gott hat die Gesichter meiner Eltern durch dieses Kind wieder zum Lächeln gebracht. Sie gaben ihm den stolzen türkischen Namen Gökhan, was übersetzt »Der Himmelsherrscher« bedeutet, »Gök« für den Himmel und »Han« für den Herrscher. Der Familienname Gültekin wird volksetymologisch als »Rosenprinz« gedeutet. Für meine Mutter war es die zweite Geburt per Kaiserschnitt gewesen und laut der Ärzte durfte sie keine weiteren Kinder mehr bekommen, das Risiko wäre zu groß gewesen. Somit sollten wir als Geschwister auch nur zu zweit bleiben. Umso untrennbarer waren wir vom ersten Tag an zusammengeschweißt. Wir bildeten gemeinsam einen Schutzschild gegen den Rest der Welt.

Bei unserer ersten Reise in die Türkei war ich so unendlich stolz, meine Rolle als älterer Bruder ausfüllen zu können. Ganze drei Tage waren wir in unserem dunkelblauen Mercedes 230 E unterwegs, vollgestopft bis unters Dach mit Geschenken für Freunde und Verwandte aus dem Dorf. Auf der Rückbank saß ich mit Gökhan auf dem Schoß, noch kein Jahr war er alt. Ein zufriedenes, ruhiges Baby, entweder schlief er, beschäftigte sich mit Rasseln, Greiflingen und Kuscheltieren oder schaute mit großen Augen staunend in die vorbeiziehende Welt, so genügsam, wie er von Anfang an war.

Wir Kinder gaben ihm den Spitznamen »Gongel«, an dessen Ursprung sich niemand mehr zu erinnern scheint. Er passte einfach gut zu ihm, mit seinen runden Wangen, zum Reinkneifen geradezu prädestiniert. Als es auf die Pubertät zuging, wurde dann »Gogo« daraus. Auch wenn meine Eltern ihn nie so nannten, taten es doch all seine Freunde. Manche kannten ihn nur unter diesem Namen. Seitdem begleitete er ihn, und irgendwann würde ihn jeder in Hanau kennen. Wer nicht wusste, wer Gogo war, so sagten wir immer, der konnte nicht von hier sein.

Meine Familie lebte damals in dem idyllischen Stadtteil Großauheim. Dieser historische Ortskern mit seinen schönen Fachwerkhäusern und kleinen Gassen liegt nur wenige Minuten von der Stadtmitte entfernt. Ruhig und grün ist es hier, wir konnten sorgenfrei heranwachsen und hatten viele Freiheiten. Unser Zuhause war die Alte Langgasse 14, ein Mehrfamilienhaus mit sandfarbener Backsteinfassade und braunen Fensterrahmen. Wir lebten im Erdgeschoss, neben und über uns zogen nach und nach befreundete türkische Familien mit ihren Kindern ein, auch unsere Verwandten, Babas kleiner Bruder und der Bruder meiner Mutter mit ihren Familien. Die Männer hatten alle denselben Arbeitgeber, der praktischerweise Wohnungen an seine Angestellten vermietete. In unserem Gemeinschaftsgarten wurden Tomaten und Erdbeeren angepflanzt, an warmen Tagen flatterte die bunte Wäsche im Wind, und gleich dahinter floss der Main, vorbei an Wiesen mit knorrigen alten Ahornbäumen, die unser Abenteuerspielplatz waren. Meist nahmen wir den Fußweg hinunter zum Fluss, aber manchmal, wenn wir es gar nicht abwarten konnten, sprangen wir über unseren Gartenzaun und waren da – auf unserer riesigen Spielwiese, die nur uns allein zu gehören schien.

Mama arbeitete eine Zeit lang in einer Wäscherei, wusch und bügelte für ein Hotel, war aber hauptsächlich Hausfrau und für uns Kinder da. Vom Fenster unserer Wohnung aus konnte sie uns gut sehen und rief uns, wenn wir zum Essen kommen sollten. Meist vergaßen wir vollkommen die Zeit, spielten draußen Fußball, bis die Dämmerung einsetzte, wobei die Bäume uns als Tore dienten. Oft landeten die Bälle im Fluss, und wir versuchten, sie mit langen Stöcken wieder ans Ufer zu holen. Fast grenzt es an ein Wunder, dass keiner von uns je ins Wasser fiel. Manchmal winkten wir den Schiffen zu, die vorbeifuhren, und freuten uns, wenn von Deck aus jemand zurückwinkte. Die Älteren passten auf die Jüngeren auf. Besonders, wenn wir nah am Ufer spielten oder frei herumlaufende Hunde hinter unserem Ball herjagten, hielt ich Gogos Hand fest in meiner. Ich weiß noch, wie er dann oft zu mir hochgesehen hat, mit seinem süßen Lächeln und dem dichten Lockenkopf. Ich stellte mich tapfer vor ihn, ließ mir nicht anmerken, dass ich selbst Angst vor den kläffenden, wild herumtobenden Hunden hatte, ließ Gökhan nicht aus den Augen.

Es war wirklich ein Kindertraum, in diesem wohlbehüteten Viertel aufzuwachsen. Nichts konnte uns passieren, es fühlte sich an wie ein Dorf. Hier war unsere Welt, hier gab es alles, was wir brauchten – sogar irgendwann einen ersten türkischen Lebensmittelladen. Autos fuhren so selten durch die schmalen Gassen, dass ich mit der Zeit sogar lernte, schon am Motorgeräusch zu erkennen, ob es mein Onkel oder mein Vater war, der gerade von der Arbeit kam. Ja, wir konnten wirklich Kinder sein.

So viele Erlebnisse und Begegnungen, an die Gökhan und ich uns gern zurückerinnerten. Ganz in der Nähe war ein kleiner Laden, der Partyzubehör anbot, Girlanden, Konfetti, Pappteller, Plastikbesteck. Er gehörte Günther, einem Bären von einem Mann, ein Zwei-Meter-Typ, aber mit einem großen Herzen. Jedes Mal, wenn wir bei ihm vorbeikamen, überraschte er uns – mit Seifenblasen, kleinen Spielzeugen oder Luftballons. Jeder im Viertel kannte uns. Und so war es ganz normal, dass man für uns Kinder in dem spanischen Fischrestaurant ein paar Häuser weiter Geld wechselte, wenn wir für Baba Zigaretten am Automaten ziehen wollten. Beim Bäcker kauften wir uns Schaumkuss-Brötchen, und wenn wir kein Taschengeld mehr übrig hatten, ließen wir eben anschreiben, und Mama bezahlte später. Wo gibt es so etwas heute noch? Ich habe unsere Kindheit einfach als schön und unbeschwert empfunden.

Zugehörigkeit

Damals spielten wir mit türkischen genau wie mit deutschen Kindern, da wurde kein Unterschied gemacht. Dass die Welten, in denen wir lebten, verschieden waren, machte ich zu dem Zeitpunkt höchstens an der Inneneinrichtung fest. Bei meinen deutschen Freunden kam es mir seltsam steril und kühl vor, so als wären sie erst frisch eingezogen. Zu Hause war es wärmer und farbenfroher, besonders durch die bunten Stoffe, die meine Mutter gern verwendete.

Auch wenn sich die Kinder beim Fußball und Versteckenspielen vermischten, blieben wir als türkische Familien eher unter uns, und alle haben uns in der kleinen Welt, die wir uns aufgebaut hatten, in Ruhe gelassen. Zu den deutschen Nachbarn hatten wir ein gutes und lockeres Verhältnis. Die Leute, so empfand ich es jedenfalls als Kind, waren offener als heute. Was mich selbst wundert, wenn ich als Erwachsener darüber nachdenke. Man würde eher vermuten, dass die Vorurteile und der Rassismus in der Kriegs- und Nachkriegsgeneration in Deutschland größer gewesen wären. Aber auch meine Eltern, Onkel und Tanten erlebten es ähnlich. Ich kann nur für Großauheim sprechen, aber für uns dominierte dort nicht das Gefühl, dass man uns mit Vorbehalten begegnete. Die Menschen um uns herum haben sich erst mal ein Bild gemacht, uns näher kennengelernt. Es ist komisch, aber obwohl die Verständigung wegen der sprachlichen Barriere früher schwieriger war, gab es größeres Verständnis als heute. Das galt auch für das Interesse aneinander. So zumindest habe ich es erlebt. Manchmal denke ich, dass es für viele sogar angenehmer war, wenn der andere die Sprache nicht beherrschte, weil man sich ihm überlegen fühlen und ihm Dinge erklären konnte. Heute, da wir alle mit der deutschen Sprache groß geworden sind, begegnet man sich auf Augenhöhe. Manch einer fühlt sich vielleicht dadurch bedroht.

Mein Vater hat immer gegrüßt und wurde von allen gegrüßt, das kannte er nicht anders aus seinem Heimatdorf. Nett sein und lächeln. Es war meinen Eltern wichtig, dass die Leute nichts Falsches von uns denken, wir nicht komisch rüberkommen. Darum haben wir uns angepasst. Wenn ich bleibe, dann muss ich nach den geltenden Spielregeln handeln – so hat es Baba uns beigebracht. Da er nichts verkehrt machen wollte, ist er aber auch nie für sich eingestanden. Bloß nie zum Arbeitsamt, bloß nie Sozialhilfe beantragen. Wir waren fleißig und anständig, haben alles gemacht, um keine Probleme zu bekommen. Waren dankbar, in Deutschland leben zu können, haben uns hier sicher und wohlgefühlt.

Auch wenn ich es als Kind nicht einsortieren konnte, hatten meine Eltern verinnerlicht, dass das Willkommensein daran gekoppelt war, bloß keinen Ärger zu machen und sich ruhig zu verhalten. Als kleiner Junge war ich sicher gewesen, dass mich nichts von den gleichaltrigen Deutschen unterschied. Doch je älter ich wurde, je mehr ich von der Außenwelt mitbekam, desto ambivalenter wurde mein Gefühl. Für meine deutschen Freunde hing die Akzeptanz durch andere nicht davon ab, ob sie saubere Fingernägel hatten und höflich »Guten Tag« sagten. Bei mir jedoch schon. Es kam mir vor, als wäre ich so lange geduldet, bis ich einen Fehler machte.

Als die Achtzigerjahre kamen, sah man in Hanau immer mehr Familien anderer Herkunft. Damit änderte sich auch die Haltung uns gegenüber. Vermutlich wuchs in vielen Deutschen die Angst, dass sich ihr Leben dadurch ändern würde, sie Einschränkungen in Kauf nehmen müssten, wenn mehr Menschen aus anderen Ländern hier lebten. Je stärker die türkische Minderheit wuchs, desto größer wurden auch die Ressentiments. Diese latente Ablehnung wurde für mich in den ersten Schuljahren spürbar. Obwohl mein Umfeld nicht offen rassistisch war, wuchs ich in dem Gefühl heran, anders zu sein. Manchmal spürte ich in der Schule die Blicke der anderen, so als wäre ich ein Alien, als würde etwas nicht stimmen mit mir oder ich hätte eine Platzwunde an der Stirn. Oder sie machten Witze, wenn ich ein Wort noch nicht kannte oder es anders aussprach als sie. Auch kam es mir oft so vor, mehr leisten zu müssen, irgendwie in der Bringschuld zu sein, als müsste ich doppelt beweisen, dass ich alles genauso gut kann wie die anderen. Nicht alle Kinder ließen mich spüren, dass ich in ihren Augen anders war, aber einige waren auffällig distanziert. Teilweise wurden sie von ihren Eltern gewarnt, sich mit uns abzugeben. Vielleicht fiel ich in mancher Hinsicht auch aus dem Rahmen, weil ich Sachen machen durfte, die sie nicht durften. Ich konnte zum Beispiel länger draußen spielen, ohne dass es Ärger gab. In unserer Familie folgte man keinem strengen Zeitplan, es gab weniger Regeln, wir haben einfach gelebt.

Es war noch vor Gökhans Geburt, da habe ich zum ersten Mal den Begriff Rassismus gehört und meine Eltern gefragt, was das ist. Baba erklärte mir, ein Rassist sei jemand, der Ausländer nicht mag. Ich nahm die Erklärung an, obwohl sie wenig Sinn ergab – für ein Kind noch viel weniger als für einen Erwachsenen. Wenn jemand andere schlecht behandelte oder beim Fußball foulte, dann war das ein Grund, ihn nicht zu mögen. Aber nur weil er oder seine Eltern in einem anderen Land geboren waren? Das konnte ich nicht verstehen.

Irgendwann fiel mir bei den Eltern eines meiner deutschen Freunde eine alte Spiegel-Ausgabe auf. Das Titelblatt war verknickt und ausgeblichen, einige Seiten eingerissen. Gettos in Deutschland: Eine Million Türken, stand in schwarzen und weißen Buchstaben auf dem Cover, eine türkische Familie war am geöffneten Fenster eines heruntergekommenen Wohnhauses zu sehen. Heute weiß ich: Die Ausgabe stammte aus dem Jahr 19732.

Die Titelgeschichte habe ich erst im Erwachsenenalter gelesen. Die Türken kommen – rette sich, wer kann, lautete die sarkastische Überschrift. Vor allem am Beispiel von Berlin-Kreuzberg wurde beschrieben, wie sich in deutschen Großstädten Wohnquartiere entwickelten, die abfällig »Türken-Gettos« genannt wurden. Segregation war das Thema, die unfreiwillige Abkapselung von Minderheiten in Subkultur und Unterprivilegierung. Man fürchtete in Berlin, München oder Frankfurt zu dieser Zeit eine soziale Verelendung wie im New Yorker Elendsviertel Harlem. Hatte der deutsche Staat in den Sechzigern eifrig um Arbeitskräfte geworben, sah er sich jetzt von dem Zustrom überfordert. Seit 1962 war die Zahl ausländischer Arbeitnehmer aufs Fünffache gewachsen, an der Spitze standen Menschen aus der Türkei. Knapp eine Million waren offiziell bereits im Land, 1,2 Millionen weitere Anwerber standen auf den Wartelisten. Der Plan, billige Wohlstandshelfer für eine Weile einzuladen, um sie dann einfach gegen Neue umzutauschen, flog den Politikern um die Ohren. Die Menschen blieben und holten ihre Familien nach. Außerdem rief die Furcht vor der Ausweisung die Flucht in die Illegalität nach sich.

Viele kritisierten schon in diesen Jahren den angeblich mangelnden Willen, sich einzufinden. Diese Leute sahen aber nicht, dass es nie die Idee der Regierung gewesen war, uns hier wirklich ankommen zu lassen. Aufstiegschancen waren so gut wie nicht vorgesehen. Kaum jemand kümmerte sich um Angebote für Sprachunterricht oder bemühte sich darum, die Kinder der Gastarbeiter so ins Schulsystem zu integrieren, dass sie reelle Chancen auf einen Abschluss hatten. Und immer öfter mussten sie unter katastrophalen sozialen Bedingungen wohnen.

»Es gibt sie wieder, jene separaten Siedlungsgebiete für Minderheiten mit anderer Sprache, aus anderen Zivilisations- und Sozialgefügen, die in aller Welt Getto heißen. Wie zwangsläufig kapseln sich ganze Nationalblöcke in der Fremde ab. Schon zu Hause auf der Flucht vor Nöten, fliehen sie auch im Zielland – hier vor den eigenen Anpassungsschwierigkeiten und vor der Intoleranz der Umwelt; sie igeln sich ein«, heißt es in dem Spiegel-Artikel, in dem die deutsche Geringschätzung auch statistisch belegt wird. Damals, Anfang der Siebzigerjahre, trat der Rassismus bereits deutlich hervor: Jeder zweite Berliner wünschte, nichts mit Türken zu tun zu haben, jeder Siebte hätte sie gern in einem separaten Wohngebiet gesehen. Und dieser Wunsch erfüllte sich traurigerweise oft. Damals ermittelte der Kreuzberger Ausländerbeirat, dass bei einem Ausländeranteil von dreißig Prozent im Haus die deutschen Familien beginnen, ihre Koffer zu packen.

Mit deren Wegzug freuten sich nicht wenige Vermieter, aus ihren Wohnungen nun richtig Profit zu schlagen, mit einem Kopfpreis pro Bett. Ohne weiter in den Erhalt der Immobilie zu investieren, versteht sich. Die ließen sie einfach verkommen. Auch ein Abriss war manchmal attraktiv, denn so konnte neu gebaut werden, um teure Büroflächen zu vermieten. Die türkischen Bewohner mussten oft auf engstem Raum unter teilweise desaströsen Bedingungen hausen. Zusammengepferchte Familien in renovierungsbedürftigen Unterkünften, abgeschnitten von der Gesellschaft, wurden zum Sinnbild für eine Ausländerpolitik, die nur die wirtschaftlichen Ziele im Blick hatte, aber die sozialen Bedürfnisse vergaß. »Wir riefen Arbeitskräfte, und es kamen Menschen«, brachte Max Frisch es 1965 treffend auf den Punkt.

Wenn ich mir heute vor Augen führe, was zu jener Zeit bereits in vielen deutschen Köpfen gärte, war es in Großauheim fast wie auf einem anderen Stern. So richtig begreifen konnte ich als Junge nicht, warum Magazine in dieser Form über türkische Familien berichteten, aber es setzte sich dennoch ein ungutes Gefühl in mir fest, wenn ich mit solchen Dingen konfrontiert war. Gehörten wir vielleicht gar nicht wirklich dazu? Ich bekam erstmals eine Ahnung davon, dass es Menschen geben könnte, die dich ablehnen: wegen deiner Haarfarbe, wegen deines Namens oder weil du deinen Glauben anders lebst. Plötzlich gab es Begriffe für dieses diffuse Gefühl in mir, mich nicht angenommen zu fühlen. Fremd. Und ich verinnerlichte einen Gedanken: Es ist besser, nicht groß aufzufallen, nicht anzuecken. Was Gökhan und ich bei Baba Behçet beobachteten – wie angepasst er war, wie respektvoll und höflich er mit jedem Menschen umging –, das machten wir ganz bewusst genauso.

Ein großes Vorbild

Unser Vater. Wir vergötterten ihn und liebten ihn über alles. Wenn ein neues Schuljahr begann, waren wir diejenigen mit den schönsten Heften und Stiften und den tollsten Federmäppchen. Weil er früher seine zehn Geschwister hatte versorgen müssen, wollte er selbst nie viele Kinder haben. Sondern lieber denen, die ihm geschenkt wurden, all ihre Wünsche erfüllen und sie verwöhnen. Es klingt vielleicht seltsam, aber als kleiner Junge war ich wie verliebt in meinen Vater. Da war etwas ganz Besonderes, dieses Lächeln, wie er sich bewegte, er war wie ein Star für mich. Und ich wollte so sein wie er. Er unternahm auch vieles mit uns, das andere Eltern nicht mit ihren Kindern machten. Es ging ins Café, wo es Kuchen und warmen Kakao für uns gab, zum Einkaufen in der Stadt oder zum Eisessen. Aber was wir am meisten genossen, waren die Gespräche mit ihm. Wir haben viele Fragen gestellt, und er nahm sich immer die Zeit, sie zu beantworten, hat uns ernst genommen und als Persönlichkeiten wahrgenommen, war nicht nur die Autoritätsperson. Dass Eltern sich so intensiv mit ihren Kindern beschäftigen, ihnen zuhören und mit ihnen spielen, das habe ich in anderen Familien nie in diesem Ausmaß erlebt. Eine so enge Beziehung, besonders zwischen Vater und Kind, war zu der Zeit nicht üblich. Ein Kind hat zu schweigen und nicht seine Meinung zu sagen – so lief es bei vielen anderen ab. Aber wenn man Schiss hat vor seinen Eltern, dann fängt man an, Geheimnisse zu haben und zu lügen.

Uns war bewusst, was für ein großes Glück wir mit unserem Vater hatten. Baba war nicht nur der Versorger, sondern erfüllte auch den emotionalen Part. Auch weil er nie schimpfte, nie laut wurde, uns keine Strafen, Vorhaltungen und Moralpredigten erteilte. Stattdessen versuchte er uns zu vermitteln, dass wir selbst auf die Schnauze fallen müssen, um daraus fürs Leben zu lernen. Seit ich selbst Vater bin, weiß ich, wie recht er damit hatte. Es hilft nichts, einem Kind zu sagen, dass die Pfanne heiß ist. Die Neugierde ist da, und man will es selbst spüren. Aber wenn man sich verbrennt, dann wird man wissen, dass es wehtut und beim nächsten Mal lieber Abstand halten.

Trotzdem war es nicht so, dass wir uns alles erlauben konnten. Im Gegenteil. Behçet war unser Ansporn, es ihm gleichzutun, freundlich zu sein, uns korrekt zu verhalten. Weil er so gut war, haben Gökhan und ich als Kinder sehr viel Wert darauf gelegt, unseren Vater nie zu enttäuschen. Er war unser Berg, so stabil, dass wir sicher waren, er würde uns immer stützen. So sehr habe ich meinen Vater verehrt, dass ich versuchte, eine Kopie von ihm zu werden. Alles, was mich heute ausmacht, habe ich von ihm. Alles, was ich bin, das ist er. Schon als Kind habe ich ihn beobachtet, seine Gestik, seine Mimik, und versucht, ihn zu imitieren. Er drückte sich sehr gewählt aus, und ich fing sogar an, seine Wortwahl auswendig zu lernen wie Vokabeln. Nie hat er etwas Negatives von sich gegeben. Sich aufzuregen oder zu fluchen, entsprach nicht seinem Naturell. Er war ein ruhiger, ausgeglichener Mensch.

Zwar habe ich seine Art übernommen, aber Gökhan trug das Herz unseres Vaters in sich. Früh zeigte sich sein sanftes Wesen, er dachte viel mehr an andere als an sich. Für mich war er einfach ein Engel. Ich war impulsiv und lebhaft, Gogo eher still. Und schon als kleiner Junge viel vernünftiger und fürsorglicher als ich. Wenn Baba sich am Wochenende mal eine Stunde aufs Sofa legte und schlief, deckte Gogo ihn mit einer Wolldecke zu. Kam ich vom Spielen zurück ins Haus, war er es, der mir sagte, ich solle die Schuhe vor der Tür ausziehen und die dreckigen Socken in die Wäsche geben. Ich habe nie mitbekommen, dass er etwas von unseren Eltern forderte. Nur Essen war seine große Leidenschaft. Schon als kleiner Junge war er kräftiger, aber innerlich ganz weich, ein Teddybär.

Ein Junge aus dem Dorf

Die Verbindung zu unseren Wurzeln war meiner Familie sehr wichtig. Jeden Sommer reisten wir für sechs Wochen in die Türkei. Wir hatten uns an die großen Häuser, die engen Straßen und die vielen Autos in der deutschen Stadt gewöhnt und kamen dann in eine Welt, in der scheinbar die Zeit stehen geblieben war. Die Berge, die endlosen Wiesen, die einfachen Hütten aus Holz. Wir durften auf Pferden reiten, ganz ohne Sattel und Zaumzeug, beim Melken dabei sein und beim Scheren der Schafe. Da sich alle kannten, konnten wir überall hineingehen. Egal, an welcher Tür du geklopft hast, du warst willkommen. Alle beschenkten uns mit frischen Früchten und Süßigkeiten. Die Frauen im Dorf freuten sich sehr, uns wiederzusehen, umarmten und küssten uns so oft auf die Wangen, dass wir sie heimlich mit dem Ärmel trocken wischen mussten, wenn sie nicht hinsahen. Es fühlte sich an wie die große Freiheit, wie ein Abenteuer.

Auch unsere Beschneidung, die in traditionell-muslimischen Kreisen als Männlichkeitsritual gilt und das größte Ereignis im Leben eines Jungen ist, feierten wir bei uns im Dorf. Gökhan war damals drei Jahre alt, ich bereits zehn. Wie für so viele Eltern war es auch für Mama und Baba ein wichtiger Moment; darum wird es auch Sünnet Düğünü genannt, was sinngemäß übersetzt Beschneidungsfest bedeutet. Wir beide trugen Festgewänder aus weißem Satin, die an Prinzenroben erinnerten. Dazu mit Edelsteinen geschmückte Anzüge, ergänzt durch einen Umhang, feine Schuhe, ein Zepter und ein besticktes Käppchen. Daran war ein kleiner Schleier befestigt, auf dem das Wort Masallah (Gott beschütze dich) stand. Es gab ein Festessen fürs ganze Dorf. Da ich älter war und wusste, was auf mich zukam, erforderte es viel Mut. Doch der Schmerz war bald vergessen, meine Brust platzte fast vor Stolz, es wurden Gold- und Geldgeschenke gemacht, wir bekamen schöne Spielsachen, und alles drehte sich um uns. Die Gäste feierten, küssten uns und versicherten uns ihrer Liebe.

Wir nahmen jedoch auch wahr, dass es in unserem Heimatdorf Kinder gab, denen es materiell nicht so gut ging wie uns. Besonders Gökhan fiel es schwer, damit umzugehen. Als er einmal weinend nach Hause kam, erzählte er, dass er auf der Straße einen Jungen mit völlig kaputten Schuhen gesehen hätte. Seine Familie konnte es sich nicht leisten, ihm neue zu kaufen. »Beruhige dich«, sagten wir zu ihm. »Ja, du möchtest gern helfen, aber du kannst nicht die ganze Welt retten.« Doch es ließ ihm keine Ruhe. Diese Ungerechtigkeit konnte er nicht akzeptieren, also verließ er das Haus – und kam nach einer Weile barfuß zurück. Er hatte dem Jungen tatsächlich seine neuen Schuhe geschenkt, einfach so. Wer hätte ihm böse sein können? So war Gökhan. Auf seine ganz eigene Weise ist er ein Junge aus dem Dorf geblieben, so lieb und gutmütig – auch wenn er nie dort gelebt hat, trug er dieses Wesen in sich.

Es gibt so unendlich viele Geschichten über ihn, die davon zeugen, was für ein Mensch er war. Etwa die von Sibel, der Nachbarstochter aus der Alten Langgasse, die genauso alt wie Gökhan war. Wir standen in engem Kontakt mit ihrer Familie, zockten oft nachmittags in ihrem Wohnzimmer Pac-Man, die Mutter machte Gözleme für uns, dünne, würzig gefüllte Fladenbrote aus Yufkateig, die wir so liebten. Für Gökhan war klar: Sibel gehört zu uns, wie eine Schwester, und ich beschütze sie vor der Welt. Die beiden kamen auf dieselbe Grundschule. Ganz selbstverständlich nahm Gökhan am ersten Tag ihre Schultasche und trug sie die ganze Strecke bis zum Schulgebäude. Aber nicht nur an diesem Morgen, sondern an jedem Schultag, bis zum Ende der Grundschulzeit. Es war wie ein unausgesprochenes Gesetz. Sibels Familie wohnte drei Häuser weiter, und ihre Mutter fing irgendwann an, den Ranzen vor die Tür zu stellen. Als Zeichen, dass Sibel fertig war und Gökhan sie abholen konnte. Er nahm ihn dann über die Schulter, rief: »Sibel, komm, wir sind spät dran«, und los ging es in die Schule. Die beiden sind sich immer eng verbunden geblieben. Als Gökhan in Tahir beigesetzt wurde, war es für seine Kindheitsfreundin eine Selbstverständlichkeit, dorthin zu fliegen, um sich an seinem Grab von ihm zu verabschieden, von ihrem Gogo, der sie immer beschützt hatte. »Gogo hat vier Jahre lang meine Tasche getragen, was sind schon viertausend Kilometer für Gökhan?«, waren ihre Worte.

Wir Gültekins sind sehr gläubig. Schon als Kinder gingen wir zum Koranunterricht, um die Suren, die Kapitel des Korans, auswendig zu lernen. Zweimal haben wir Hatm-i Koran