8,90 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Lippe Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2022

Frauenleben in Lippe Fünf Frauen in einer Zeit, die uns fern erscheint, haben uns in ihren Umbrüchen und Krisen viel zu erzählen. Die Geschichte von Justine und ihren vier Töchtern reicht vom deutschen Kaiserreich bis in die junge Bundesrepublik, einer von Männern geprägten Zeit. Justine durchlebt mit Angst und Trauer die Schrecken der Kriege und schaut mit Verwunderung auf die Veränderungen. Sie sorgt sich um ihre Töchter, sieht ihr Glück, ihre Sehnsucht, ihren Schmerz.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 184

Ähnliche

Christa Meier-Drave

Justine und ihre Töchter

Prinzengarten Verlag

Bibliographische Information der Deutschen Bibliothek

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.

Copyright 2022 by Prinzengarten Verlag

Dr. Hans Jacobs, Am Prinzengarten 1, 32756 Detmold

Bild Umschlag: privat

ISBN 978-3-89918-842-4

Für meine Tochter

Eifrig schiebt sie mir alte Briefe und Fotos zu,

berührt wichtige und unwichtige Ereignisse,

lenkt den Blick auf übersehene Aussichten,

bevölkert sie mit meinen Toten.

Wislawa Szymborska aus:

»Nicht leicht mit der Erinnerung«

»Komm rein!« Meine Mutter steht in der Tür. Sie hat sich für den geplanten Ausflug zurechtgemacht. Sie trägt ein helles Kostüm aus feiner Wolle. Die zartrosa geblümte Bluse unter dem Blazer gibt ihrem alten Gesicht eine seltene Frische, vielleicht ist es aber auch die Aufregung, die sie ein wenig jünger erscheinen lässt.

Wir haben eine gemeinsame Fahrt zu dem Ort ihrer Kindheit geplant. Der kleine Flecken liegt nicht weit entfernt, doch sie ist dort seit vielen Jahren nicht gewesen. Sie besitzt kein Auto und ihr hohes Alter lässt keine langen Fußwege mehr zu.

Heute ist es endlich so weit. Luise steigt in mein Auto, schnallt sich fest und sitzt aufrecht neben mir. Wie immer bei gemeinsamen Ausflügen hat sie auch diesmal ihre geliebte Handtasche mit Schulterriemen bei sich. Das derbe, hellbraune Naturleder mit dem eingebrannten Blumenmotiv passt nicht recht zu ihrem Kostüm. Doch sie liebt das gute Stück. Es ist ein Geschenk ihres verstorbenen Mannes. Er hat die Tasche vor vielen Jahren von einer Reise mitgebracht. Deshalb liegt sie, wie so oft, auch jetzt auf ihrem Schoß.

»Willst du auch? Ich brauche eins. Mein Mund ist so trocken.« Mutter nestelt an der Schließe und holt Pfefferminzbonbons hervor. Das dauert. Ihre Hände, von Arthrose gezeichnet, steif und ungelenk, schieben die süßen Pastillen in unsere Münder.

Nach kurzer Fahrt erreichen wir den kleinen Flecken. Sackgasse steht am Ortseingang. Langsam fahren wir die Dorfstraße entlang. Hier und da ein kleines Gehöft, eine Werkstatt mit Schuppen, wenige Neubauten neben den alten bäuerlichen Stätten. Angespannt sitzt Mutter neben mir, aufrecht, mit geradem Rücken. Lehne und Kopfstütze braucht sie nicht. Sie ist aufgeregt, schaut stumm aus dem Fenster.

Wir biegen links ab, noch eine Kurve, dann sind wir da. Sie haben das Zielerreicht flüstert mein Navi und meine Mutter ruft: »Da! Da ist er! Das ist der Kessenhof!« Kaum steht das Auto, öffnet sie die Tür, will aussteigen. Ungeduldig zerrt sie am Sicherheitsgurt, will den Verschluss öffnen, schimpft, als es nicht gelingen will.

Ich stelle den Motor ab, ziehe die Handbremse und helfe Luise. Dann stehen wir da, eine alte Frau am Arm ihrer Tochter. Wir blicken auf das kleine Gehöft, auf dem das Leben meiner Mutter vor mehr als 80 Jahren begann. Es ist das Haus ihrer frühen Kindheit.

Ein altes Fachwerkhaus! Zwischen dunklen Balken und Streben leuchtet das Weiß seiner Fächer, beschützt von einem ausladenden Dach. Schmale Holzlatten verkleiden die Front des mächtigen Giebels. Das hohe Dielentor mit seinem gewölbten Bogen, vor Zeiten grün gestrichen, ist geschlossen. Lediglich eine der oberen Luken ist geöffnet. Schwalben fliegen ein und aus.

Arm in Arm gehen wir den schmalen Weg hinunter zum Hauseingang und lesen die Namen auf dem unscheinbaren Klingelschild. »Die kenn ich nicht!« Mutter wird unsicher. »Sollen wir wirklich klingeln?« »Na sicher, wir versuchen es.« Ich drücke den Klingelknopf. Wir warten. Wir warten lange. Vergebens. »Schade«, murmelt Mutter. Enttäuscht wendet sie sich zum Gehen. Doch dann zögert sie. Links vom Hauseingang, gleich neben dem Holunderstrauch hat sie einen gepflasterten, schmalen Weg entdeckt. Sie löst sich von meinem Arm. Wie flink sie plötzlich ist. Mit sicheren Schritten geht sie über die holprigen Steine, biegt um die Hausecke und steht im Garten ihrer Kindheit.

»Ja! Der ist noch da!« So schnell ihre alten Beine sie tragen, läuft sie hinüber zu einem Birnbaum inmitten des verwilderten, großen Gartens. In seiner trotzigen Schönheit steht er da. Weit ausladend seine knorrigen Äste, übersät mit alten Narben und Schrunden. Hitze und Kälte, Frost und Winden hat er standgehalten, hat geblüht und hat Früchte getragen, mehr als ein Jahrhundert lang. Er steht an seinem Platz.

Mutter umrundet den Birnbaum, berührt mit ihren steifen Fingern die rissige Borke. Dann lehnt sie ihren Rücken an den alten Stamm, schaut durch das Grün der jungen Blätter hinauf zum wolkenlosen Himmel. »Wird ‘ne gute Ernte geben, so wie damals.« Wie fröhlich ihre Stimme klingt. Ich sehe das Kind, die kleine Luise. Sie ist 6 Jahre alt. Sie ist so glücklich und weiß nichts von Gestern und Morgen.

Auf unserer Heimfahrt frage ich meine Mutter nach ihrer Kindheit. Ich möchte mehr erfahren von dem Leben in diesem Haus, in diesem Dorf. Doch sie antwortet nicht. Sie lächelt zufrieden, lehnt sich zurück in ihrem Autositz.

Mutters Gedanken sind bei ihrem Baum, davon will sie reden. »Nein, der schöne Garten! Und der Birnbaum, dass der noch da ist! So alt! Gute Luise heißt die Sorte, weißt du? Gute Luise, mein Vorname!« Sie redet und redet.

Noch einmal blüht das Weiß vorm blauen Himmel. Noch einmal streift das Kind durch das hohe Gras, klettert zwischen Ästen und Zweigen, pflückt die reifen Früchte, legt die kostbare Ernte in den Weidenkorb in ihrer Linken.

Versonnen sitzt die alte Frau da und schweigt.

Dann aber richtet sie sich auf und schaut mich ernst an. In gereiztem Ton kommt es: »Wie es war, willst du wissen? Eng war es, bei uns war immer alles so eng. Vierzehn Menschen unter einem Dach. Dazu die vielen Tiere. Und dann auch noch die Werkstatt. Kannst du dir das vorstellen?«

Ich hätte nicht fragen sollen, heute nicht. Ihre Freude im Garten, ihre Erinnerungen an die schönen Jahre dort waren genug für diesen Tag. Doch ihre Worte lassen mich nicht los: »Es war immer alles so eng.«

Der schicke Tambourmajor

Damals, im Jahr 1900, hat alles angefangen. Mit Marschmusik!

Justine arbeitet seit einiger Zeit bei einer angesehenen Detmolder Familie, Inhaber eines Geschäfts in der Langen Straße. Sie ist bei den Herrschaftenin Stellung. Hier soll sie den feinen Haushalt kennenlernen. Ihre Mutter, die einen Tante-Emma-Laden in einem nahegelegenen Dorf betreibt, will es so. Eine Berufsausbildung kam für die Tochter nicht in Frage.

An diesem Tag steht Justine im Bügelzimmer und plättet die frisch gewaschenen, seltsamen Schürzen für den Hausherrn, bestickt mit einem Zirkel und einem Winkel. Sie kann sich darauf keinen Reim machen und grübelt immer noch über die seltsamen Symbole nach, als von Weitem Marschmusik erklingt. Justine läuft zum Fenster. Eine Parade des 55er Regiments! Fürst Ernst zur Lippe-Biesterfeld feiert seinen Geburtstag und ihm zu Ehren marschiert die Militärkappelle durch die Residenz. Mit Trommeln, Becken, Trompeten Posaunen, Klarinetten und Hörnern kommt der festliche Zug näher. An ihrer Spitze der Tambourmajor. Justine kennt ihn seit Kindertagen. Es ist Heinrich Bierbach aus Haustenbeck. Was ist er für ein schicker Soldat! Der blaue Waffenrock mit roten Aufschlägen und schmucken Schulterklappen mit der gelb-roten Lippischen Kokarde steht ihm ausgezeichnet. Dann der Helm mit dem goldglänzenden Adler. Richtig elegant sieht der Hinnerk aus. Sogar einen Friedrich-Wilhelm-Bart hat er sich wachsen lassen, seit er seinen zweijährigen Militärdienst angetreten hat. In festem Gleichschritt marschiert er der Blaskapelle voran und gekonnt schwingt er seinen geschmückten Tambourstab zum festlichen Marsch.

Aufgeregt schaut Justine hinunter auf das laute Straßengetümmel. Als der Musikzug vorüberzieht, sucht sie seinen Blick. Doch er schaut nicht her, ist ganz der Tambourmajor. Wie exakt sein Paradeschritt! Seine blitzblanken Stiefel hämmern im Takt der Musik!

Justine winkt, zappelt, ruft schließlich seinen Namen, erst leise, dann laut. Unerhört für ein Fräulein! Doch da, unter ihrem Fenster, wendet er sein Gesicht, schaut zu ihr hinauf. Er hat sie erkannt. Er wirft seinen Stab ein klein wenig höher als gewöhnlich, und Justines Herz klopft ein klein wenig schneller. Ja, sie weiß es, Hinnerk hat ein Auge auf sie geworfen, und das ist ihr recht so.

Ein Pfeifenkopf aus Porzellan

Nach zweijähriger aktiver Dienstpflicht im Heer wird Hinnerk als Reservist entlassen. Eine schriftliche Urkunde und ein ganz besonderes Erinnerungsstück an diese sorglose Soldatenzeit hat es zum Abschied gegeben: Ein Pfeifenkopf aus hellem Porzellan, verschließbar mit einem metallenen Deckel in Form einer kleinen Pickelhaube. Das gute Stück ziert eine bunte Trinkszene: Drei Soldaten im Waffenrock heben die Bierhumpen, von einer Magd fröhlich lachend zugereicht. Darunter der Spruch:

Brüder stoßt die Gläser an, es lebe der Reservemann.

Auf der Rückseite ist in schwarzer Schrift zu lesen:

Reservist Tambour Heinrich Bierbach

Hoch leben die Resev. i. d.12. Comp. d. 6.Infanterie Reg.

Graf Bülow von Dannewitz. Westf. Nr. 55

Detmold 1898 – 1900

Es folgen die Namen der Kameraden. 62 an der Zahl.

Justine Henrieke Auguste

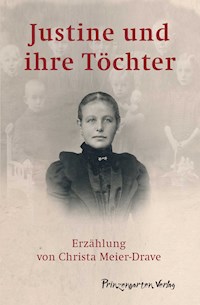

Welch ein Bild!

Justine muss in den Zwanzigern gewesen sein, als das einzige Foto aus ihren frühen Jahren entstand. Vielleicht ist es aus der Zeit ihrer Verlobung. War es ein Geschenk für ihren Hinnerk?

Auf dem kartonstarken Fotopapier ist das Bild einer jungen Frau zu sehen. Ein Sepiafilter taucht es in warmes Licht. Die schmale Taille verschwommen, dann immer klarer wächst das Brustbild hervor. In einem Studio hat Justine das Portrait anfertigen lassen. Keine exotische Tapeten-Landschaft, kein Biedermeier-Sessel, keine Palme im Raum, wie zu der Zeit üblich. Ein Porträt, geheimnisvoll, schlicht, elegant!

Justine trägt ein schwarzes Samtkleid. Das üppige Vorderteil, aus zwei großen Falten zu einem Herzen geformt, verjüngt sich zur schmalen Taille hin. Der weiche Samt umhüllt die Arme, aufbauscht an den Schultern und verschlankt hin zu den unsichtbaren Handgelenken. Ein kleiner Pelzkragen umschmeichelt den zarten Hals, vorn geschmückt mit einer goldfarbenen Schließe. Die aufgesetzten Glitzersteine funkeln wie zwei Sterne vor dem Dunkel der Kleidung und korrespondieren mit dem schlichten Ohrschmuck, die tropfenförmigen Perlen an goldenen Creolen. Die Haare sind streng gescheitelt und akkurat zurückgekämmt. Nur wenige Locken, mit heißer Haarnadel geformt, umschmeicheln die rundliche Stirn. Mädchenhaft die vollen Lippen, die weichen Gesichtszüge, die hohen Wangen. Mit großen Augen schaut sie den Betrachter an. Ruhe und Zuversicht verspricht ihr Bild, aber auch Stolz und Beharrlichkeit. Hinter ihrem vorsichtigen Lächeln verbergen sich Kraft und Mut.

Wie eine Königin sitzt Justine Henrieke Auguste im Fotoatelier in der Residenzstadt Detmold.

Das Gebot der Schicklichkeit

Schon kurz nach Hinnerks Militärzeit erzählt man in seinem Heimatdorf Haustenbeck: »Hinnerk geht mit einer aus Fissenknick, da hinterm Berg!«

Das Gerede von den heimlichen Treffen der beiden Verliebten verbreitet sich schnell. Hinnerk und Justine fürchten um ihren guten Ruf. Es ist an der Zeit, die Väter um das Einverständnis einer ehelichen Verbindung zu bitten.

Die Väter sind einverstanden. Hinnerk gilt als fleißig und zuverlässig. »… is‘n duitenKerl.« Auch Justine scheint genau die Richtige zu sein. Sie ist tugendhaft und fleißig, vor allem aber ehrlich, das höchste Lob für ein Mädchen. Im Dorf sagt man »… is‘n wacker Luit un‘n ‘leckerMäken.«

Endlich ist die Zeit der heimlichen Treffen vorüber, jetzt darf sich das junge Paar in aller Öffentlichkeit zeigen. Sie besuchen einander in den Familien, gehen Hand in Hand durchs Dorf. Doch mehr Nähe zueinander ist nicht schicklich.

Ein Jahr ist vergangen, die Hochzeit ist noch nicht geplant, da kündigt sich ihr erstes Kind an. Hinnerk ist ein stürmischer Liebhaber und Justine hat ihm nicht widerstehen können. Das ist ein schwerer Verstoß gegen Sitte und Anstand. »Verfrühter Beischlaf«, so heißt das Vergehen.

Die Bierbachs sind im Sennedorf Haustenbeck angesehene Leute. Sie gelten als untadelig, haben einen guten Ruf. Man holt den alten Bierbach, um ihn ein Gebet sprechen zu lassen, bevor ein Verstorbener aus dem Haus getragen wird. Auch der junge Hinnerk gilt als ehrenwert, hat sich bisher nichts zuschulden kommen lassen. Und nun das! Verfrühter Beischlaf! Das Gebot der Schicklichkeit ist verletzt.

Das Bauergericht in Haustenbeck ist seit vielen Jahren zuständig für Streitereien, Prügeleien, Besäufnisse, Raub und unmoralisches Verhalten. Je nach Schwere der Schuld wird die Höhe der Geldstrafe bemessen. Sie ist gesühnt und offiziell erledigt, sobald die Strafe bezahlt ist. Die schwersten Vergehen sind Entwenden von Eigentum und Verfrühter Beischlaf.

In aller Eile gehen Heinrich Bierbach und Justine Albeke eine Ehe ein, mit Stempel und Unterschrift vor dem Standesbeamten. Doch das sündige Vergehen des jungen Paares ist geschehen. Schon in fünf Monaten wird das Kind geboren. Zu früh! Fand die Feier in aller Stille statt, oder wurde sie trotz des Fehltritts mit Tanz und Musik gebührend gefeiert? Trug die Braut ein langes Kleid aus schwarzem Taft und Spitzenkragen, hochgeschlossen? Auf ihrer schlichten Frisur ein Myrtenkrönchen, in ihrer Hand ein Strauß bunter Blumen, so wie das zu der Zeit üblich ist? Von der Heirat des Bruders und Schwagers August mit seiner Caroline im Jahr danach gibt es solch ein Foto. So sehr man auch sucht und fragt: In den Fotoalben der großen Verwandtschaft ist kein Hochzeitsfoto von Justine und Hinnerk zu finden. Eine Leerstelle.

Nach der Heirat verlässt der jung Vermählte, wie schon vor seinem Militärdienst, das Dorf, geht noch einmal als Wanderarbeiter auf eine Ziegelei nach Holland. Justine bleibt mit ihren sorgenvollen Gedanken zurück. Ihr Leib wird schwer, sie ist in anderen Umständen. Es gibt Getuschel hinter ihrem Rücken. Jeder weiß es: Sie erwartet ein Kind, zu früh! Für die Menschen im Dorf ist das ein schweres moralisches Vergehen, was da geschehen ist. »Ein Mädchen muss sauber in eine Ehe gehen!«, das hatten die Mütter den heranwachsenden Töchtern zugeraunt. Und auch Justine hatte das nicht infrage gestellt. Sie hatte die Mahnungen ihrer Mutter ernst genommen. Nie hätte sie gedacht, selbst ein gefallenesMädchen zu werden. Welch eine Schande! Jetzt hatte sie eine schwere Sünde begangen. Die würde auch an ihrem Ungeborenen haften.

Warum hatte sie Hinnerk nicht widerstehen können? Ja, sie liebt ihn aufrichtig und er liebt sie. Aber ist er jetzt nicht auch schuldig geworden? Davon hat sie noch nie gehört! Von gefallenen Mädchen spricht man, nicht von gefallenen Jungen.

Justine ist voller Fragen und Zweifel. Ihre Gedanken geben ihr keine Ruhe. Sie nagen an ihrer Seele und mit niemandem kann sie darüber reden. Doch wenn sie durch das Dorf geht, verrät nichts ihre Seelennot. Mit aufrechtem Gang und hellem Blick ignoriert sie das Flüstern und Tratschen hinter ihrem Rücken. Stolz trägt sie ihren runden Leib. Und ganz im Stillen freut sie sich auf das Kind.

Die Zeit geht dahin. Als Hinnerk im Herbst von der Kampagne aus Holland zurückkehrt, ist sein Sohn Karl geboren.

Haustenbeck

Seit der Hochzeit wohnt das junge Paar zusammen mit Hinnerks Eltern. Das Colonat 72 am Rand des Heidedorfs bietet genügend Raum.

Schon Anfang des 19. Jahrhunderts hatten die ersten Bierbachs in Haustenbeck gesiedelt. Der Lippische Fürst hatte die unwirtlichen Ländereien zur Besiedlung freigegeben. Neben vielen Siedlern aus dem Lippischen siedelte auch ein Wilhelm Bierbach aus dem Hessischen. Er rodete sein zugewiesenes Stück Wald und Heide, baute seinen Acker, war endlich ein Colon, ein freier Mann in Neu-Lippe. Auch seine zahlreichen Nachkommen siedelten in der Senne. Hinnerks Vater ist ein Bierbach in 3. Generation.

Das harte Leben seiner Eltern und das vieler Nachbarn kennt Hinnerk seit seiner Kindheit. Von früh bis spät müssen sich die Haustenbecker für ihre großen Familien abrackern. Ihre Felder sind nährstoffarme, sandige Böden mit einer dünnen Humusschicht. Die Erträge auf den Feldern und im Stall reichen nicht für den Unterhalt der Familien. So wurde zunächst die Leinenweberei zum Nebenerwerb der Sennebauern, bis das Handwerk nicht mehr mit der mechanischen Weberei konkurrieren konnte.

Seitdem müssen sich viele Lipper als Wanderarbeiter verdingen. Sie ziehen von März bis in den Herbst hinein jedes Jahr als Mäher, Maurer oder Ziegler nach Holland, nach Friesland oder ins Ruhrgebiet. Wenn sie im Herbst zurückkommen, haben sie das notwendige Bargeld für ein ganzes Jahr verdient. Damit können Anschaffungen, Arztbesuche und die sonstigen Ausgaben ihrer Familien beglichen werden.

Auch Hinnerks Vater wurde Wanderarbeiter, und sein Sohn ging mit ihm, als er die Schulzeit beendet hatte. Beinahe alle Haustenbecker Jungs machten es so. Gleich nach seiner Konfirmation, mit 14 Jahren, zog Hinnerk zum ersten Mal nach Groningen in Holland. Friederike, seine Mutter, hatte dem Jungen aus einem alten Kissenbezug einen Rucksack genäht und ihn vollgestopft mit allerlei Essbarem. Mettwurst und Schinken, selbst gebackenes Brot und sogar Lippischen Pickert hatte sie für ihn und ihren Mann bereitgelegt. Dazu Wäsche und Kleidung zum Wechseln.

Die Entscheidung

Jetzt, nach sechs Kampagnen in Groningen und dem zweijährigen Militärdienst im 55er-Regiment, muss Hinnerk eine kleine Familie versorgen. Soll er weiterhin das notwendige Geld als Wanderarbeiter verdienen? Das bedeutet Trennung für lange Monate von Frau und Kind.

Das Geschäft der Ziegeleien im In- und Ausland blüht. Arbeit gibt es mehr als genug. In vielen Städten, besonders im Ruhrgebiet, entstehen Arbeitersiedlungen, Fabriken und viele andere Bauten. Dafür produzieren die Ziegeleien handgeformte Ziegel, Dachpfannen und Tonröhren. Hollandgänger werden immer noch für saisonale Arbeit gesucht.

Wie soll Hinnerk sich entscheiden? Tagelang diskutiert er mit seiner Stine, redet und redet. »Mit Holzschuhen bin ich unterwegs gewesen. Zu Fuß zur Eisenbahnstation nach Schieder, dann die lange Fahrt mit dem Dampfross zusammen mit Vater und den anderen Haustenbeckern. Kannst du dir vorstellen, was da los war?« Vom lustigen Kommune-Leben auf der Ziegelei erzählt er, von seiner Arbeit als Küchenjunge, von der täglichen Schufterei der Gräber, Träger, Former und Streicher, von dem Alkoholkonsum, und schließlich von dem üppigen Lohn, den er am Ende mitgebracht hatte. Fritz Wieneke‘s Zieglergedicht kann er auswendig. »Kann ich aus dem FF! Sogar auf Hochdeutsch«, sagt er stolz und rezitiert:

Frisch auf, frisch auf Ihr Zieglerleut!

Frisch auf zum fröhlichen Wandern.

In dieser längst ersehnten Zeit

Ermutige einer den andern.

Die Lerchen fliegen, die Veilchen blühn,

kommt, lässt uns jetzt in die Fremde ziehn.

Es ist November. Die Andreas Messe in Detmold und der Schlänger Markt in Gasthäusern und auf Rummelplätzen stehen bevor. Die Agenten müssen dringend noch mehr neue Ziegler anwerben, und dafür sind solche Feste eine gute Gelegenheit. Dann fließt das Bier in Strömen und die Werber haben leichtes Spiel.

Hinnerk ist sich immer noch nicht sicher, wie er sich entscheiden soll. Ziegelgehen? Oder soll er, wie schon mal angedacht, eine Lehre als Zimmermann beginnen? Das wäre eine Alternative! Er weiß es nicht.

Justine aber weiß genau, was sie will: Kein Ziegelgehen, das nicht. Diese lange Trennung von ihrem Hinnerk, von März bis spät in den Herbst hinein? Niemals! Diese ständigen Sorgen um ihn! Zwar hat ein Gewerkverein die Arbeitsbedingungen verbessern können - gute Versorgung der Kranken vor Ort und nur noch 14 Arbeitsstunden am Tag - doch der Alkohol ist immer noch eine teuflische Hilfe bei der schweren Arbeit. Auch für ihren Hinnerk. Sie kennt ihn gut.

Dann all die anderen Gefahren in der Fremde. Erst vor Kurzem hat Justine von dem traurigen Schicksal einer Nachbarin gehört. Ihr Ehemann hatte sich als Maurer im Ruhrgebiet anheuern lassen. Nach ein paar Monaten war ihr ein Brief mit der Todesnachricht zugeschickt worden. Ein Unfall! Man hatte ihren Mann inzwischen an dem fremden Ort beigesetzt und sandte der jungen Witwe die Nachricht zusammen mit der Rechnung für die Bestattung.

Nein! Justine will kein Ziegelgehen mehr für ihren Hinnerk! Sie redet auf ihn ein. Allein mit ihrem Sohn im Haus ihrer Schwiegereltern? Nein! Sie will Hinnerk in ihrer Nähe wissen.

Am Tag, als im Nachbardorf die Frühjahrskirmes mit Rummelmusik, Tanz und Bierzelten lockt, sind auch Justine und Hinnerk unter dem Jungvolk. Es geht hoch her. Justine weicht nicht von Hinnerks Seite, sie weiß, er ist kein Kind von Traurigkeit, und die Schoppen Bier machen leichtsinnig. Keinen Moment lässt sie ihn aus den Augen.

Der Zufall will es, dass auch Justines Bruder Hermann und seine Marie den Rummelplatz besuchen. Die jungen Leute kommen ins Gespräch. Hermann hat von einer Nebenerwerbsstätte in Fromhausen gehört. Sie soll neu verpachtet werden. Er hätte Interesse. »Wie wäre es, wenn wir den Hof gemeinsam pachten und bewirtschaften? Da kann ich mir auch eine kleine Schusterwerkstatt einrichten, und du suchst Arbeit auf dem Rittergut in Hornoldendorf. Liegt ganz in der Nähe. Vielleicht kannst du in der Tischlerei arbeiten, wirst Zimmermann oder Stellmacher. Die vielen Wagen, Zäune, Fenster und Türen, die Scheunen und Ställe. Da gibt es immer was zu tun.«

Einen kurzen Moment zögert Hinnerk, dann schaut er auf Stine. Seine Entscheidung ist gefallen. »Hermann, dich schickt der Himmel. Ich mache mit.«

Eine Postkarte aus Fromhausen

In Haustenbeck ist eine Postkarte von Justine angekommen. Der alte Postkutscher Richts hat sie in dem Kolonialwarenladen, der hiesigen Poststation, abgeliefert. Jetzt hält Hinnerks Mutter sie in ihren Händen. Sie dreht und wendet sie, kann sich nicht genug wundern, denn neben den lieben Grüßen auf der Rückseite ist ein echtes Foto vom Kessenhof in Fromhausen zu sehen.

Vor einem Fachwerkhaus, im Schatten eines Holunders, steht eine Frau mit sechs Kindern. Sie trägt das Kleinste auf ihrem Arm. Dicht neben und vor ihr, eng zusammengerückt, stehen fünf der kleinen Schar. Sie halten einander fest an den Händen. Ein wenig überrascht schauen sie in die Kamera, stehen in ihren Alltagskleidern und Schürzen, barfuß oder in hohen Schnürschuhen vor dem großen Dielentor. »Was muss das für eine Aufregung für die Hofkinder gewesen sein«, denkt Friederike, »ein fremder Mann mit einem Fotokasten auf drei Beinen verschwindet unter einem dunklen Tuch. Dann sein Rufen und Befehlen Luft anhalten und schließlich ein Klick.«

Friederike holt ihre Leselupe hervor und schaut noch einmal auf das Foto. »Das ist also das neue Zuhause der beiden Familien. Bringt ‘ne Menge Arbeit, so ein Hof«, denkt sie, »aber ein schönes Zuhause! Die werden ihr Auskommen haben.« Sie streicht über die kostbare Postkarte und legt sie zu den Erinnerungsstücken in eine Schachtel.

Hof Kessemeier

Fromhausen, ein kleiner Flecken im Fürstentum Lippe, liegt südlich der Residenzstadt Detmold, zwischen Hügeln, Senken und Mulden. Ein Bach schlängelt sich durch den Ort, schluckt dieses und jenes Rinnsal, wächst. Mal plätschert er dahin, mal tritt er lärmend über die Ufer und bringt fruchtbaren Schlamm auf die angrenzenden Äcker.

Im unteren Ortsteil liegt der Hof Kessemeier zwischen der Wiembecke und dem kleinen Stemberger Rinnsal inmitten seiner Felder und Wiesen. Über eine niedrige Brücke aus Bruchsteinen führt ein schmaler Weg aus Schotter und Sand hin zu dem Fachwerkhaus. Das Anwesen bot als kleinbäuerlicher Betrieb über viele Jahre hinweg verschiedenen Familien Wohnraum und fruchtbare Ländereien für Ackerbau und Viehzucht: Eine Stätte für Selbstversorger.