7,99 €

Mehr erfahren.

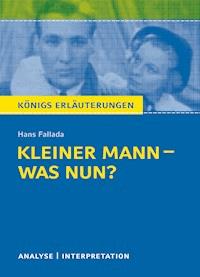

- Herausgeber: Bange, C

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Königs Erläuterungen

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2015

Königs Erläuterungen – Textanalyse und Interpretation mit ausführlicher Inhaltsangabe und Abituraufgaben In einem Band bieten dir die neuen Königs Erläuterungen alles, was du zur Vorbereitung auf Referat, Klausur, Abitur oder Matura benötigst. Das spart Zeit bei der Vorbereitung! Alle wichtigen Infos zur Interpretation. - von der ausführlichen Inhaltsangabe über Aufbau, Personenkonstellation, Stil und Sprache bis zu Interpretationsansätzen - plus 4 Abituraufgaben mit Musterlösungen und 2 weitere zum kostenlosen Download . sowohl kurz als auch ausführlich. - Die Schnellübersicht fasst alle wesentlichen Infos zu Werk und Autor und Analyse zusammen. - Die Kapitelzusammenfassungen zeigen dir das Wichtigste eines Kapitels im Überblick – ideal auch zum Wiederholen. - Das Stichwortregister ermöglicht dir schnelles Finden wichtiger Textstellen. . und klar strukturiert. - Ein zweifarbiges Layout hilft dir Wesentliches einfacher und schneller zu erfassen. - Die Randspalte mit Schlüsselbegriffen ermöglichen dir eine bessere Orientierung. - Klar strukturierte Schaubilder verdeutlichen dir wichtige Sachverhalte auf einen Blick. . mit vielen zusätzlichen Infos zum kostenlosen Download.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 154

Ähnliche

KÖNIGS ERLÄUTERUNGEN

Band 307

Textanalyse und Interpretation zu

Hans Fallada

KLEINER MANN – WAS NUN?

Daniel Rothenbühler

Alle erforderlichen Infos für Abitur, Matura, Klausur und Referat plus Musteraufgaben mit Lösungsansätzen

Zitierte Ausgaben: Hans Fallada: Kleiner Mann – was nun? Roman. Berlin: Aufbau Verlag, 2013 (atb 2676)

Über den Autor dieser Erläuterung: Dr. phil. hist. Daniel Rothenbühler wurde 1951 in Porrentruy geboren. Er hat in Heidelberg und in Bern Germanistik und Romanistik studiert und 1992 in Bern mit einer Dissertation über Der grüne Heinrich 1854/55 promoviert. Er publiziert regelmäßig über die deutschsprachige Literatur der Schweiz, hat das Schweizerische Literaturinstitut mitbegründet und ist in der Literaturvermittlung und -förderung der deutsch- und französischsprachigen Schweiz aktiv. Unterrichtet seit 1991 Deutsch und Französisch am Gymnasium Köniz-Lerbermatt bei Bern.

Hinweis: Die Rechtschreibung wurde der amtlichen Neuregelung angepasst. Zitate von Hans Fallada müssen aufgrund eines Einspruches in der alten Rechtschreibung übernommen werden.

Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages. Hinweis zu § 52 a UrhG: Die öffentliche Zugänglichmachung eines für den Unterrichtsgebrauch an Schulen bestimmten Werkes ist stets nur mit Einwilligung des Berechtigten zulässig.

1. Auflage 2015

ISBN 978-3-8044-7022-4

© 2004, 2011 by C. Bange Verlag, 96142 Hollfeld Alle Rechte vorbehalten! Titelabbildung: Szene aus dem Film Kleiner Mann – was nun? (Originaltitel: Little Man, What Now?) mit Douglass Montgomery und Margaret Sullavan. Regie: Frank Borzage. US. 1934 © ullstein bild – ullstein bild

Hinweise zur Bedienung

Inhaltsverzeichnis Das Inhaltsverzeichnis ist vollständig mit dem Inhalt dieses Buches verknüpft. Tippen Sie auf einen Eintrag und Sie gelangen zum entsprechenden Inhalt.

Fußnoten Fußnoten sind im Text in eckigen Klammern mit fortlaufender Nummerierung angegeben. Tippen Sie auf eine Fußnote und Sie gelangen zum entsprechenden Fußnotentext. Tippen Sie im aufgerufenen Fußnotentext auf die Ziffer zu Beginn der Zeile, und Sie gelangen wieder zum Ursprung. Sie können auch die Rücksprungfunktion Ihres ePub-Readers verwenden (sofern verfügbar).

Verknüpfungen zu Textstellen innerhalb des Textes (Querverweise) Querverweise, z. B. „s. S. 26 f.“, können durch Tippen auf den Verweis aufgerufen werden. Verwenden Sie die „Zurück“-Funktion Ihres ePub-Readers, um wieder zum Ursprung des Querverweises zu gelangen.

Verknüpfungen zu den Online-Aufgaben Im Abschnitt 6 „Prüfungsaufgaben“ finden Sie einen Hinweis zu zwei kostenlosen zusätzlichen Aufgaben. Diese Aufgaben können über die Webseite des Verlages aufgerufen werden. Tippen Sie auf die Verknüpfung und Sie werden direkt zu den Online-Aufgaben geführt. Dazu wird in den Web-Browser Ihres ePub-Readers gewechselt – sofern Ihr ePub-Reader eine Verbindung zum Internet unterstützt und über einen Web-Browser verfügt.

Verknüpfungen zu Inhalten aus dem Internet Verknüpfungen zu Inhalten aus dem Internet werden durch eine Webadresse gekennzeichnet, z.B. www.wikipedia.de. Tippen Sie auf die Webadresse und Sie werden direkt zu der Internetseite geführt. Dazu wird in den Web-Browser Ihres ePub-Readers gewechselt – sofern Ihr ePub-Reader eine Verbindung zum Internet unterstützt und über einen Web-Browser verfügt. Hinweis:

INHALT

1. Das Wichtigste auf einen Blick – Schnellübersicht

2. Hans Fallada: Leben und Werk

2.1 Biografie

2.2 Zeitgeschichtlicher Hintergrund

Die politische Krise

Die ökonomische Krise

Die soziale Krise

Die kulturelle Krise

Die Neue Sachlichkeit

2.3 Angaben und Erläuterungen zu wesentlichen Werken

Das Frühwerk

Das Hauptwerk

Autobiografische Texte

Unterhaltungsliteratur

Kinderbücher

Themen und Motive aus Kleiner Mann – was nun? im Hauptwerk

3. Textanalyse und -Interpretation

3.1 Entstehung und Quellen

Entstehung

Autobiografische Anregungen

Literarische Anregungen

Theoretische Anregungen

Filmische Anregungen

3.2 Inhaltsangabe

Vorspiel – Die Sorglosen

Erster Teil – Die kleine Stadt

Zweiter Teil – Berlin

Nachspiel – Alles geht weiter

3.3 Aufbau

Gliederung

Raum

Zeit

Darstellungsweise

3.4 Personenkonstellation und Charakteristiken

Familiäre Beziehungen

Nachbarschaftliche Beziehungen

Berufliche Beziehungen

Administrative Beziehungen

Charakteristik der zentralen Figuren

3.5 Sachliche und sprachliche Erläuterungen

3.6 Stil und Sprache

Wort- und Formenreichtum

Erzählstimme

Figurenrede

3.7 Interpretationsansätze

Politik

Biografie

Erzähltechnik

Mentalität

Frauenbild

4. Rezeptionsgeschichte

Rascher Erfolg beim Publikum

Lob und Tadel in der Literaturkritik

Fortdauernder Erfolg

unter der nationalsozialistischen Diktatur

in den USA

in Ost und West

heute

Verfilmungen

Hörspiel

Bühne

5. Materialien

Hans Fallada über die Entstehung von Kleiner Mann – was nun?

Ernest Hemingway oder Woran liegt es? (1931)

Siegfried Kracauer: Asyl für Obdachlose (1929)

6. Prüfungsaufgaben mit Musterlösungen

Aufgabe 1*

Aufgabe 2 **

Aufgabe 3 ***

Aufgabe 4 ***

Literatur

Werke von Hans Fallada

Verwendete Sekundärliteratur zu Kleiner Mann – was nun?

Verwendete Sekundärliteratur zu Hans Fallada

Verwendete Sekundärliteratur zum Kontext

Verwendete Literatur anderer Autoren

Internetseiten (alle Stand: Juni 2015)

Damit sich jeder Leser in unserem Band rasch zurechtfindet und das für ihn Interessante gleich entdeckt, hier eine Übersicht.

Im zweiten Kapitel beschreiben wir Falladas Leben und stellen den zeitgeschichtlichen Hintergrund des Romans Kleiner Mann – was nun? dar:

In der Zeit der Romanhandlung erlebt Deutschland eine tief greifende Krise in vierfacher Hinsicht: politisch (Erstarken der extremen Kräfte von links und rechts), ökonomisch (Massenarbeitslosigkeit), sozial (Abstieg des neuen Mittelstandes der Angestellten) und kulturell (neue, amerikanisierte Massenkultur).

Als innovativste Strömung der Künste erweist sich die Neue Sachlichkeit, die den gesellschaftlichen und kulturellen Neuerungen auf illusionslos nüchterne Weise gerecht zu werden versucht.

Im 3. Kapitel bieten wir eine Textanalyse und Interpretation.

Kleiner Mann – was nun? – Entstehung und Quellen:

Fallada schreibt den Roman zwischen September 1931 und Februar 1932.

Er greift mehrere Motive aus dem eigenen Leben auf: seine beruflichen Erfahrungen als Angestellter in der Landwirtschaft, seine Begegnung mit der Arbeiterfamilie Issel sowie seine Ehe mit Suse, das Vorbild für Lämmchen, und seine Vaterschaft für Uli, das Vorbild für Murkel.

Im Schreibstil lässt er sich durch die angelsächsische Literatur anregen (u. a. Hemingway), für Pinnebergs Erfahrungen im Warenhaus durch den Roman Konfektion von Werner Türk, in der szenischen Darstellung vom Film, zur Charakterisierung der sozialen Situation des „kleinen Mannes“ durch S. Kracauers Studie Die Angestellten.

Inhalt:

Beim Frauenarzt erfahren Johannes Pinneberg und seine Freundin Emma Mörschel, genannt „Lämmchen“, dass diese schwanger ist. Sie heiraten und lassen sich in Ducherow, dem Arbeitsort Pinnebergs nieder. Er arbeitet in der Getreide- und Kunstdüngerhandlung von Emil Kleinholz, der einen seiner ledigen Angestellten mit seiner Tochter Marie verheiraten möchte. Als Kleinholz Pinnebergs Heirat entdeckt, entlässt er ihn. Der Entlassene kann weder auf die Solidarität seiner Kollegen noch auf die Unterstützung der Angestelltengewerkschaft zählen. Dafür ruft ihn seine Mutter Mia mit dem Versprechen einer Anstellung nach Berlin. Sie will sich von Lämmchen die Hausarbeit machen lassen. Auf dringendes Bitten verschafft ihr Geliebter, Jachmann, Pinneberg eine Anstellung als Verkäufer im Warenhaus Mandel. Als die jungen Eheleute erfahren, dass Mia Herrenabende mit Kuppeldiensten anbietet, ziehen sie bei ihr aus und zum Tischlermeister Puttbreese, der ihnen illegal zwei Zimmer über seinem Möbellager vermietet. Bei seiner Arbeit wird Pinneberg von seinen Vorgesetzten und seinem Kollegen Kessler schikaniert, während der erste Verkäufer Heilbutt ihm hilft und sich mit ihm anfreundet. Als Lämmchen im Krankenhaus einen Jungen zu Welt bringt, begleitet ihr Mann Heilbutt zu einem Kulturabend der Nudisten in einem Schwimmbad. Weil eine Zeitschrift ein Nacktbild Heilbutts veröffentlicht, wird er entlassen. Jachmann taucht eines Abends bei Pinnebergs auf, um sich bei ihnen einzunisten. Nach einem Kinobesuch und einem gemeinsamen Abendessen muss er plötzlich wieder verschwinden. Er lässt seine Koffer bei ihnen, weshalb Mia, die Jachmann nachstellt, sie verdächtigt, ihn zu beherbergen. Als Pinneberg einen bekannten Schauspieler zum Kleiderkauf drängt, wird er fristlos entlassen. Heilbutt, der nach seiner Entlassung einen florierenden Vertrieb von Nacktbildern aufgebaut hat, überlässt dem mittellosen Paar und ihrem Knaben Murkel sein Häuschen in einer Laubensiedlung 40 km außerhalb Berlins. Als Jachmann seine Koffer wieder holt, erfährt Lämmchen, dass er ein Jahr im Gefängnis war. Pinneberg muss regelmäßig aufs Arbeitsamt in Berlin, erlebt dort mehrfache Demütigungen und verzweifelt. Nur die Liebe zu Lämmchen und zu Murkel hält ihn schließlich aufrecht.

Chronologie und Schauplätze:

Die Handlung spielt zwischen 1929/30 und 1931/32 zunächst in einer Kleinstadt in Mecklenburg-Vorpommern, dann in der Großstadt Berlin.

Aufbau:

Äußerlich ist der Text in zwei Hauptteile gegliedert, Die kleine Stadt und Berlin, die auf die gesellschaftlichen Bedingungen des Lebens des „kleinen Manns“ hinweisen.

Vorspiel und Nachspiel machen auf die Desillusionierung des „kleinen Mannes“ im Lauf des erzählten Geschehens aufmerksam: Die Sorglosen – Alles geht weiter.

Die Abfolge der fünf Unterkünfte der Pinnebergs gliedert den Roman in fünf Teile und verdeutlicht den Verlauf der Ehe- und Familiengeschichte.

Im Zentrum des Zeitromans stehen nicht bestimmte historische Ereignisse, sondern die gesellschaftlichen Bedingungen der Krisenzeit.

Der Roman bevorzugt die szenische Darstellung. Die Dialogpartien machen fast zwei Drittel des Textes aus, sie werden durch Erzählpassagen miteinander verbunden, in denen auktoriales und personales Erzählverhalten ineinander fließen.

Personen:

Um Pinneberg und Lämmchen bilden sich vier Personenkreise, beruhend auf den familiären, den nachbarschaftlichen, den beruflichen und den administrativen Beziehungen.

Alle Personenkreise stehen Pinneberg und Lämmchen in abweisender Distanz gegenüber, entweder in offener Feindschaft oder in gleichgültiger Anonymität.

Die Beziehungen innerhalb aller Personenkreise sind konfliktbeladen.

Mit entgegenkommendem Wohlwollen stehen Pinneberg und Lämmchen nur die beiden Außenseiter Jachmann und Heilbutt gegenüber.

Stil und Sprache Falladas:

Fallada greift auf eine Vielzahl von Sprachregistern zurück und trifft in der Erzählstimme und in den Figurenreden einen volkstümlichen Ton.

Die Erzählstimme orientiert sich an der Spontansprache der mündlichen Kommunikation, wendet sich direkt an die Lesenden und verfügt über einen großen Fundus an rhetorischen Mitteln.

Die Figuren werden durch ihre Redeweise ihren sozialen Rollen entsprechend typisiert.

Verschiedene Interpretationsansätze bieten sich an:

Falladas Roman wurde bislang unter fünf Hauptgesichtspunkten interpretiert: Politik, Biografie, Erzähltechnik, Mentalität und Frauenbild.

In politischer Hinsicht werden der unpolitische und der politische Fallada einander entgegengestellt.

In Bezug auf die Biografie Falladas wird sein literarisches Schaffen als Ausdruck einer unausgewogenen Persönlichkeitsstruktur gedeutet.

Hinsichtlich der Erzähltechnik wird Falladas Schwanken zwischen Innovation und Erzähltradition als Ausdruck seiner Unentschiedenheit zwischen der Einsicht in die Vorherrschaft der Dingwelt und der Suche nach einer neuen Subjektmächtigkeit verstanden.

Unter mentalitätsgeschichtlichen Vorzeichen wird diese Unentschiedenheit als Merkmal kleinbürgerlicher Dispositionen interpretiert.

Die Ambivalenz des Frauenbilds wird als Ausdruck der Einsicht Falladas in die Krise der herkömmlichen Rollenverteilung der Geschlechter erklärt.

Rezeptionsgeschichte:

Der Erfolg des Romans beim Lesepublikum stellt sich sofort ein und hält bis heute an, ungeachtet der unterschiedlichen Bedingungen in der Weimarer Republik, in den USA und vielen anderen Ländern, unter der Nazidiktatur, während der Spaltung Deutschlands in BRD und DDR und in der heutigen globalisierten Gesellschaft.

Den verschiedenen Verfilmungen unter Hitlers Herrschaft, in den USA, im west- und im ostdeutschen Fernsehen kommt weniger Bedeutung zu.

Mit Erfolg zum Hörspiel umgearbeitet wird der Roman schon Ende 1932 und dann wieder 2010.

Nach dem ersten Misserfolg der Umarbeitung für die Bühne 1934 in Dänemark kommt es erst 1972 wieder zu einer neuen Bühnenfassung als Revue. Deren Großerfolg und die neuen Krisenerfahrungen ab 2007 veranlassen in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Neuinszenierungen.

Hans Fallada (1893–1947) © ullstein bild – ullstein bild

JAHR

ORT

EREIGNIS

ALTER

1893

Greifswald

21. Juli: Geburt von Rudolf Ditzen als drittes Kind des Landrichters Wilhelm Ditzen und dessen Ehefrau Elisabeth.

1899

Berlin

1. April: Wilhelm Ditzen wird Kammergerichtsrat am Kammergericht in Berlin, Übersiedlung der Familie.

6

1901– 1909

Berlin

Rudolf besucht das Prinz-Heinrich-Gymnasium in Schöneberg bis 1906, danach das Bismarck-Gymnasium in Wilmersdorf bis 1909.

8–15

1909

Leipzig

1. Februar: Wilhelm Ditzen wird Reichsgerichtsrat in Leipzig, Übersiedlung der Familie. 17. April: Rudolf hat einen Fahrradunfall und verletzt sich schwer.

15

Leipzig

August: Erst nach vier Monaten kann er den Unterricht im Königin-Carola-Gymnasium aufnehmen.

16

1910

Leipzig

Aktive Mitarbeit in der „Literarischen Gesellschaft“, Rudolf nennt sich nach der Hauptfigur in Oscar Wildes’ Bildnis des Dorian Gray „Harry“ Ditzen.

17

Holland

Im Sommer Reise nach Holland mit einer Wandervogelgruppe, schwere Erkrankung an Typhus (fast einjährige Krankheit).

Leipzig

Herbst: Beginn des Alkohol- und Tabakkonsums. Erste Schriftstellerpläne. Erstmalige Äußerung von Selbstmordgedanken.

1911

Leipzig

Wird als Verfasser obszöner Briefe entdeckt, denkt erneut an Selbstmord.

18

Rudolstadt

Sommer: Darf nach zweimonatigem Sanatoriumsaufenthalt von Leipzig und seinen Eltern weg und ans Fürstliche Gymnasium „Fridericianum“ Rudolstadt wechseln, wo sein einziger Freund Hanns Dietrich von Necker die Schule besucht.

Jena

17. Oktober: Duell zwischen Ditzen und Necker zur Tarnung eines doppelten Selbstmords, Ditzen überlebt schwer verletzt, Necker stirbt. Ditzen wird auf Totschlag angeklagt und in die psychiatrische Universitätsklinik Jena eingewiesen. Abbruch der gymnasialen Ausbildung ohne Abschluss.

1912

Tannenfeld (Thüringen)

Februar: Eintritt in ein Privatsanatorium für „Nerven- und Gemütskranke“. Intensiver Sprachunterricht in Englisch und Französisch durch Tante Ada, Adelaide Ditzen, die Schwester des Vaters. Oktober: Ditzen beginnt mit Romain Rolland zu korrespondieren, dem er auf Anraten Adas die Übersetzung zweier Werke auf Deutsch anbietet. Eingehende Beschäftigung mit der Weltliteratur unter Anleitung Adas.

19

1913

Vollmersheim (Thüringen)

1. August: Beginn der Ausbildung zum Landwirt auf Rittergut Posterstein, Ditzen erwirbt Kenntnisse in Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft und überwindet seine Vereinzelung.

20

1914

Leipzig

September: Freiwilliger Eintritt in das 19. Sächsische Trainbataillon, nach kurzer Dienstzeit als untauglich wieder entlassen. Fortsetzung der landwirtschaftlichen Ausbildung in Posterstein.

21

1915

Plathe (Hinterpommern)

August: Anstellung als 2. Inspektor und Rechnungsführer auf Gut Heydebreck.

22

1916

Stettin

1. März: Assistent der Landwirtschaftskammer von Stettin.

23

Berlin

Oktober: Wissenschaftliche Hilfskraft in der neugegründeten Kartoffelbaugesellschaft. Erste Gedichte, ohne Möglichkeit der Veröffentlichung.

1917

Berlin

August: Bekanntschaft mit dem Ehepaar Seyerlen. Ermutigung zur Arbeit am ersten Roman Der junge Goedeschal, in dem Ditzen seine Jugendjahre verarbeitet.

24

Berlin Brehna (Sachsen Anhalt)

Rauschgiftentziehungskur im Sanatorium Carolsfeld bei Brehna.

1918

Berlin

Ausscheiden aus der Kartoffelbaugesellschaft. Der Vater gewährt Ditzen ein Versuchsjahr als Schriftsteller, wenn er Berlin verlässt und ein Pseudonym wählt. Ditzen bleibt in Berlin und wird aufgrund der Trauer über den Tod seines Bruders im Krieg, der Unruhen der Novemberrevolution und der Behandlung von Magengeschwüren wieder morphiumsüchtig.

25

1919

Berlin

Frühling: Bekanntschaft mit dem Verleger Ernst Rowohlt. Zusage zur Veröffentlichung des Romans Der junge Goedeschal.

26

Tannenfeld

April: Freiwillige Entziehungskurs im Privatsanatorium.

Halle

September: Fortsetzung der Entziehungskur in Carolsfeld bei Halle.

1920

Der junge Goedeschal erscheint bei Ernst Rowohlt unter dem Pseudonym Hans Fallada. „Hans“ aus dem Märchen Hans im Glück, „Fallada“ aus dem Märchen Die Gänsemagd, Name des sprechenden Pferds der Königstochter, das lieber stirbt als zu lügen.

27

1920– 1923

Mecklenburg Pommern Westpreußen

Rechnungsführer (Rendant) auf verschiedenen Gütern in Nordostdeutschland.

27–30

1923

Rügen

Rechnungsführer auf dem Hof Gudderitz seines Freundes Johannes Kagelmann. Rendant in Neu-Schönfeld bei Bunzlau.

30

Bunzlau (Schlesien)

12. Juli: Verurteilung zu drei Monaten Gefängnis wegen Unterschlagung zur Finanzierung seiner Morphiumsucht.

Radach (Neumark)

Herbst: Anstellung als Gutssekretär. Rowohlt veröffentlicht den zweiten Roman Anton und Gerda.

1924

Greifswald

Juni–Okt.: Absitzen der dreimonatigen Gefängnisstrafe.

31

Lübgust (Neustettin)

Anstellung als Rendant.

Neuhaus (Holstein)

Anstellung als Rendant.

1925

18. Sept.: Selbstanzeige wegen erneuter Unterschlagung.

32

1926

Kiel

26. März: Verurteilung zu zweieinhalb Jahren Gefängnis.

33

1926– 1928

Neumünster

Absitzen der Gefängnisstrafe.

33–35

1928

Hamburg

Arbeit als Adressenschreiber. Beitritt zur SPD. Bekanntschaft des Arbeiters Hans Issel in Abstinenzler-Verein. Verliebt sich in Suse, die 27-jährige Anna-Margarete Issel, Lagerarbeiterin.

35

1929

Neumünster

Umzug nach Neumünster. Ab Januar: Sekretär beim Wirtschafts- und Verkehrsverein.

Hamburg

Ab März: Annoncenwerber und Lokalredakteur beim General-Anzeiger. 5. April: Heirat mit Suse, Vorbild für Lämmchen.

Neumünster

Spätsommer: Prozessberichterstatter beim „Landvolkprozess“ über Bauerndemonstrationen. Anregungen zur späteren Arbeit an Bauern, Bomben und Bonzen.

36

Rügen

Begegnung mit Ernst Rowohlt, Beginn der Freundschaft mit dem Verleger.

1930

Berlin

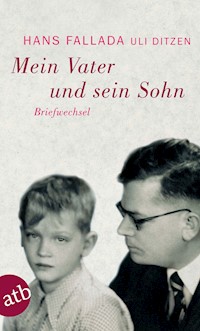

Fallada wird in der Rezensionsabteilung des Rowohlt-Verlags angestellt. Er entdeckt anhand der deutschen Übersetzungen, die Rowohlt herausgibt, die neuen amerikanischen Schriftsteller Ernest Hemingway, Sinclair Lewis und William Faulkner kennen und schreibt unter diesem Einfluss den Roman Bauern, Bonzen und Bomben. 14. März: Geburt des Sohnes Ulrich. Umzug nach Neuenhagen bei Berlin.

36

1931

Berlin

Juni: Rowohlt macht Konkurs und Fallada verliert 11.000 Mark Honorar.

37

29. August: Gründung der Rowohlt Verlag GmbH als Auffanggesellschaft. Herbst: Rowohlt kann Bauern, Bonzen und Bomben publizieren. Erster Verkaufserfolg. Niederschrift von Kleiner Mann – was nun? innerhalb von 16 Wochen.

38

1932

Berlin

Februar: Rowohlt publiziert mit Kleiner Mann – was nun? einen Welterfolg und kann sich dank des breiten Verkaufs und der Übersetzungsrechte finanziell sanieren.

38

1933

Berlin

Zunächst Mitarbeit bei den Filmarbeiten von Kleiner Mann – was nun?, dann Rückzug des Namens vom Drehbuch. 30. Januar: Machtergreifung Hitlers. Fallada glaubt, das Regime halte sich nur kurze Zeit.

40

Berkenbrück (Spree-Oder)

Umzug aufgrund der Schwangerschaft Suses. Ostersonntag: Verhaftung durch die SA. Haftentlassung nach elf Tagen aufgrund energischen Eingreifens Suses und Rowohlts.

Berlin

Umzug nach Berlin zum Schutz vor Verfolgungen. 18. Juli: Geburt zweier Mädchen, von denen eines stirbt.

Carwitz-Feldberg (Mecklenburg)

Kauf eines Hauses mit Grundstück in möglichster Abgeschiedenheit.

1934

Carwitz-Feldberg

Publikation der Romane Wer einmal aus dem Blechnapf frißt und Wir hatten mal ein Kind.

41

Berlin

September: Der „Zuchthauspornographie“ beschuldigt, wird Fallada vom NS-Schriftstellerverband zum „unerwünschten Autor“ erklärt, der weder im In- noch im Ausland publizieren darf. Rowohlt kann das Verbot durch Beziehungen außer Kraft setzen lassen. Fallada überlegt sich den Gang ins Exil, fühlt sich aber zu sehr mit der Heimat verbunden und bemüht sich im Weiteren, politisch weniger verfängliche Bücher und Kinderliteratur zu schreiben.

1935

München

März: Fallada verschwindet nach München, Nervenzusammenbruch, 14-tägiger Klinikaufenthalt.

42

Carwitz-Feldberg

Herbst: Erneuter Nervenzusammenbruch.

Berlin

Publikation des Romans Das Märchen vom Stadtschreiber, der aufs Land flog.

1936

Berlin

Publikation des Romans Altes Herz geht auf die Reise und der Kindererzählungen Hoppelhoppel, wo bist du?

43

1937

Leipzig

14. April: Tod des Vaters Wilhelm Ditzen.

44

Berlin

Publikation des Romans Wolf unter Wölfen über das Krisenjahr 1923. Zunächst gute Aufnahme mit Filmprojekt, dann massive Kritik.

1938

Berlin

Juli: Ernst Rowohlt wird wegen „Tarnung jüdischer Schriftsteller“ aus der Reichsschrifttumskammer ausgeschlossen, muss den Verlag verkaufen und verlässt Deutschland. Publikation des zeitkritischen Romans Der eiserne Gustav (nach einem abgebrochenen Filmprojekt) und der Kindererzählungen Geschichten aus der Murkelei.

45

Carwitz-Feldberg

Filmdreharbeiten bei Fallada zu Ein altes Herz geht auf Reisen (Verbot 1939).

1939– 1945

Carwitz-Feldberg

Fallada beschränkt sich von nun an auf die Produktion von Büchern und Filmen zur Unterhaltung, so z. B. 1939 Kleiner Mann, großer Mann – alles vertauscht (als Film: Himmel, wir erben ein Schloß) und 1940 Der ungeliebte Mann. Wiederholte Sanatoriumsaufenthalte in unregelmäßigen Abständen.

46–52

1940

Carwitz-Feldberg

3. April: Geburt des Sohnes Achim.

47

1941

Berlin

Herausgabe der Autobiografie Damals bei uns daheim.

48

1943

Frankreich Tschechien

Nimmt im Auftrag des Propagandaministeriums an Fahrten des „Reichsarbeitsdienstes“ nach Südfrankreich und in den „Sudetengau“ teil, um darüber zu schreiben. Auftrag zur Bearbeitung des antisemitischen Kutisker-Stoffs über den Betrugs- und Bestechungsfall eines jüdischen Kaufmanns.