Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Milena Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2017

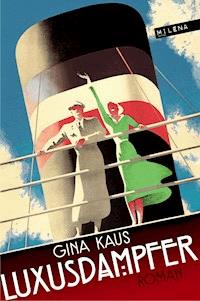

Der Kurarzt Thomas Wohlmut heuert als Schiffsarzt auf dem Überseeschiff Columbia nach New York an, um seine Ehefrau Sybil, die ihn wegen eines Liebhabers verlassen hat, zur Rückkehr zu bewegen. Aufgrund seiner medizinischen Tätigkeit erhält er Einblick in alle Klassen des Schiffes und lernt Menschen aller Gesellschaftsschichten kennen. Die Schicksale und Wege der Passagiere überschneiden sich immer wieder – und lenken Wohlmut von seinen eigenen Problemen ab: Da ist die nicht mehr junge Sängerin Louise, die sich ein Comeback in den USA erhofft; die schöne Baronesse Friederike von Mergentheim, die 1. Klasse reist, weil sie einen reichen Mann ins Netz locken will, während ihr rauschgiftsüchtiger Bruder in der 3. Klasse reist und Thomas immer wieder um Morphium anfleht. Bei der Ankunft in New York, nach finanziellen Enttäuschungen und persönlichen Niederlagen haben sich die Perspektiven der Passagiere verschoben. Thomas lässt Sybil ziehen. Nicht zu Unrecht wurde der Roman "Luxusdampfer" oft mit Vicki Baums "Menschen im Hotel" verglichen. Gina Kaus erzählt in ihrem packenden Roman meisterhaft von den vielfältigen Menschenschicksalen auf einem Luxusdampfer; virtuos durchleuchtet sie die Passagiere auf dem Schiff und spürt deren verborgene Sehnsüchte und Leidenschaften auf.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 479

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Der Kurarzt Thomas Wohlmut heuert als Schiffsarzt auf dem Überseeschiff Columbia nach New York an, um seine Ehefrau Sybil, die ihn wegen eines Liebhabers verlassen hat, zur Rückkehr zu bewegen. Aufgrund seiner medizinischen Tätigkeit erhält er Einblick in alle Klassen des Schiffes und lernt Menschen aller Gesellschaftsschichten kennen. Die Schicksale und Wege der Passagiere überschneiden sich immer wieder – und lenken Wohlmut von seinen eigenen Problemen ab: Da ist die nicht mehr junge Sängerin Louise, die sich ein Comeback in den USA erhofft; die schöne Baronesse Friederike von Mergentheim, die 1. Klasse reist, weil sie einen reichen Mann ins Netz locken will, während ihr rauschgiftsüchtiger Bruder in der 3. Klasse reist und Thomas immer wieder um Morphium anfleht. Bei der Ankunft in New York, nach finanziellen Enttäuschungen und persönlichen Niederlagen haben sich die Perspektiven der Passagiere verschoben. Thomas lässt Sybil ziehen. Nicht zu Unrecht wurde der Roman Luxusdampfer oft mit Vicki Baums Menschen im Hotel verglichen.

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Luxusdampfer – Roman einer Überfahrt Veronika Hofeneder

Gina Kaus Vita

Weitere Werke der Klassikerreihe

Gina Kaus

Luxusdampfer

Roman

Mit einem Nachwort vonVeronika Hofeneder

1

»Ich gratuliere Ihnen zum Erfolg der Kur, Herr Kommerzienrat«, sagte Dr. Thomas Wohlmut und steckte das Abhorchrohr in die Tasche. »Ich denke, Sie können in diesem Jahre mit uns zufrieden sein.«

Kommerzienrat Gatterburg aus Köln erhob sich vom geblümten Sofa seines Hotelzimmers, schlüpfte in sein Hemd. Er war prächtig gelaunt, weil er sich wirklich hier in Kissingen nach vierwöchigem Brunnentrinken, nach all den Bädern und Massagen, Spaziergängen und Liegestunden wesentlich frischer fühlte. Er freute sich auch auf die Heimkehr, auf die Kinder und beinahe aufs Geschäft. Er nahm einen Briefumschlag, den er schon vor dem Eintritt des Arztes vorbereitet hatte, vom Tisch und sagte, ein wenig verschämt, weil er es doch mit einem gebildeten Menschen zu tun hatte: »Für Ihre Mühe … mit meiner Dankbarkeit hat das natürlich nichts zu tun.«

Thomas steckte den Briefumschlag in die Tasche. Er schätzte den Inhalt auf 500 Mark, soviel pflegten reiche Patienten, die während ihres Kuraufenthaltes täglich besucht werden wollten, am Tag ihrer Abreise zu zahlen. Dann blieb er unschlüssig stehen, nahm ein Buch vom Tisch und sah nach dem Titel, denn immer war es für ihn ein wenig peinlich, sich sogleich, nachdem er sein Geld bekommen hatte, zu verabschieden.

Gatterburg hatte offenbar die gleiche Empfindung, und deshalb begann er ein überflüssiges Gespräch, während er seine Kleidung wieder in Ordnung brachte. »Was treiben Sie eigentlich im Winter, Doktor? Im Sommer ist Kissingen ein Paradies. Aber im Winter, wie halten Sie es da aus? Sie sind doch noch jung. Kurieren Sie Einheimische? Studieren Sie? Machen Sie Reisen?«

»Von allem etwas, Herr Kommerzienrat. Die Praxis ist natürlich im Winter ziemlich eingeschränkt, der Ort hat ja kaum fünftausend Einwohner, und es leben hundertzwanzig Jahresärzte hier. Immerhin sind zwei bis drei Besuche im Tag zu machen, dazu die Sprechstunde. Also Zeit genug zum Studieren. Ich verfolge alle medizinischen Zeitschriften und vornehmlich alle chirurgischen Werke. Die Chirurgie ist nämlich meine unglückliche Liebe. Sauerbruch hat mir seinerzeit, als ich bei ihm mein Semester absolvierte, eine große Zukunft prophezeit. Es hat mich schwere innere Kämpfe gekostet, die akademische Laufbahn aufzugeben …«

»So. Und warum taten Sie es?« Gatterburg fragte ganz zerstreut, während er seine Hosenträger befestigte und über den humoristischen Brief nachdachte, mit dem er seiner Frau die bevorstehende Ankunft ankündigen wollte.

»Vielleicht aus Feigheit. Die Praxis hier hat mein Vater aufgebaut, er war vierzig Jahre lang Kurarzt und außerordentlich beliebt. Als er starb – das war vor fünf Jahren –, war ich verlobt. Ich konnte einer Frau eine angenehme, gesicherte Existenz bieten, wenn ich meines Vaters Praxis übernahm. Deshalb habe ich es getan.«

»Und – haben Sie es bereut?«

»Nein! Eine glückliche Ehe bedeutet doch so viel, nicht wahr? Und daß man niemals Sorgen hat – wenn auch keinen besonderen Luxus, so doch allerlei kleine Annehmlichkeiten, ein hübsches Haus, eine kleine Reise im Winter … Manchmal natürlich, wenn ich von neuen klinischen Errungenschaften lese, von großartigen Operationen …«

Hier aber fand Kommerzienrat Gatterburg, daß jeder Höflichkeitspflicht gegenüber seinem Besucher Genüge geschehen war, und streckte dem jungen Arzt die Hand hin: »Unerfüllte Wünsche haben wir alle, lieber Doktor! Aber es geht doch nichts über ein sicheres Brot, glauben Sie mir. Ich hatte es nicht so leicht in meiner Jugend wie Sie. Auf Wiedersehen!« Der Doktor verließ seinen Patienten eilig, beinahe im Laufschritt: seine Frau mußte bereits vor einer halben Stunde mit dem Ein-Uhr-Zug angekommen sein. Trotz der frohen Eile, die ihn beflügelte, kaufte er auf der Kurpromenade einen großen Strauß roter Rosen zum Willkomm. Sybil war zwar bloß drei Tage verreist gewesen – bei ihrer Schwester in Augsburg –, aber Thomas versäumte nur ungern eine Gelegenheit, ihr Aufmerksamkeiten zu erweisen. Denn er hatte immer das Gefühl, er müsse die schöne junge Frau für die Eintönigkeit des kleinen Ortes entschädigen.

Ich werde sie im Winter für vierzehn Tage nach Paris führen, dachte er. Oder noch besser: Wir machen eine kleine Reise nach Nordafrika, Tunis, Algier, Ägypten. Es wird sich ganz gut machen lassen, die Saison ist hervorragend, neue Anschaffungen im Haus sind nicht notwendig, wir haben ja im Vorjahr alles neu richten lassen. Und sparen müssen wir auch nicht, da wir keine Kinder haben …

Bei diesem letzten Gedanken verweilte er ein wenig, während er rasch durch die augustheißen Straßen ging, wobei er sorgfältig jene vermied, wo er hätte Bekannte treffen können. Es hatte natürlich keinen Sinn, daran zu denken, denn es wurde nichts damit geändert. Sybil wollte nun einmal keine Kinder. Sie hatte eine Menge guter Gründe dafür: daß man sich dann entsetzlich einschränken müßte, daß man kein freier Mensch mehr wäre und vor allem, daß sie gar keine Ahnung von der Erziehung eines Kindes habe. Nun, für alle diese Gründe gab es mindestens ebenso gute Gegengründe – aber was nützte das? Sybil fehlte nun einmal dieser Wunsch, der Thomas oftmals quälte, dieser Wunsch nach einem sichtbaren Symbol ihrer Liebe, einem Wegweiser in eine gemeinsame Zukunft. Es hatte keinen Sinn, darüber nachzudenken, und Thomas tat dies auch fast nie, denn eine friedliche, gleichmäßige Ehe ist viel zu angenehm, als daß man sie durch fruchtlose Auseinandersetzungen gefährden will.

Des Doktors kleine Villa lag zwischen vielen anderen, größeren, ungefähr zehn Minuten von der Kurpromenade entfernt. Es war ein großväterliches Haus im Stil der achtziger Jahre, mit Amoretten über dem Portal und an den Ecken der Loggia, aber die Loggia mitsamt den Amoretten war im Sommer so dicht von dunkelroten Kletterrosen überwachsen, daß man eigentlich nichts sah als lauter Rosen mit ein paar Fenstern dazwischen.

Als Thomas das Haus betrat, wunderte es ihn, wie still es war. Während er im Vorraum seinen Hut an den Nagel hängte, fiel ihm auf, daß Sybils Reisemantel nicht zu sehen war. Es ist doch nicht ihre Art, dachte er, mit den Oberkleidern in die Zimmer zu gehen? Er empfand eine leise Unruhe und eilte die Treppen hinauf. Sybil war nicht in ihrem Zimmer, ja, sie schien es gar nicht betreten zu haben, denn es war genauso ordentlich aufgeräumt wie am Morgen, kein Hut, kein Handtäschchen lag herum. Thomas stellte die Rosen in die Vase auf dem Schreibtisch und klingelte.

Die alte Irene erschien, klein, grau und verschlossen. »Die gnädige Frau ist noch nicht da – wie? Ist vielleicht ein Telegramm gekommen?« erkundigte sich Thomas hastig.

»Nein.«

»Hat die gnädige Frau telefoniert?«

»Nein.«

Thomas dachte an ein Eisenbahnunglück. Er ging in sein Sprechzimmer hinüber und rief den Stationsvorstand an. Sein Herz klopfte bis in die Kehle, er hatte Mühe zu fragen »Ist der Zug zwölf Uhr zwanzig fahrplanmäßig eingetroffen?«

»Jawohl.«

Dann also, dachte Thomas, ist Sybil krank. Wäre bei der Schwester was los, so hätte sie nicht vergessen, mich zu verständigen. Er rief das Fernamt an, verlangte Augsburg, nannte die Nummer von Sybils Schwester. Aber während er noch den Namen buchstabierte, fiel sein Blick auf einen Brief, der am Tintenfaß lehnte.

Die Adresse war von der Hand seiner Frau geschrieben. Er hatte ihn schon ergriffen, um ihn aufzureißen, als er mit sonderbarem Erstarren bemerkte, daß dieser Brief nicht in Augsburg, sondern in Berlin aufgegeben worden war.

Er riß den Brief nicht auf, er nahm das Papiermesser zur Hand. Aber auch dieses benützte er nicht sogleich, er saß eine ganze Weile regungslos und starrte vor sich hin. Vielleicht hoffte er, daß einer käme, ihn aufzuwecken, ehe er noch tiefer erschrecken mußte, vielleicht hatte er bloß nicht den Mut, sich mit diesem Papiermesser gleichsam ins eigene Fleisch zu schneiden.

Später schien es ihm, als habe er in diesem Augenblick schon alles gewußt, was in dem Brief stand. Nicht nur, daß Sybil ihn für immer verlassen hatte, sondern auch, daß es sich um diesen Herrn Ralph Robert Shortwell handelte, um diesen albernen Amerikaner, der behauptet hatte, zu dem einzigen Zweck nach Europa gekommen zu sein, einen passenden Beleg-Rüden für seine weiße Dackelhündin aufzutreiben. Trotzdem brachte er es erst über sich, den Brief zu öffnen, als er nebenan die alte Irene mit Tellern und Bestecken klappern hörte und wußte, daß er in wenigen Minuten zu Tisch gerufen werde. Der Brief war quälend lang. Das Tatsächliche kam erst auf der dritten Seite, nach allerlei Bitten um Verzeihung, Stimmungsschilderungen, Freundschaftsbeteuerungen.

»Ich weiß, daß Du mich in Deiner Art liebst – aber ich glaube, es ist nur das angenehme Heim, die Bequemlichkeit der Ehe, was Du liebst. Denn sonst hättest Du Dir doch über mich Gedanken machen müssen. Du hättest längst bemerken müssen, wie die mittelmäßige Enge unserer Verhältnisse mich gequält hat, das fürchterlich eintönige Leben in dem öden Nest. Und Du hättest doch ganz gewiß in den letzten Wochen, seit ich Shortwell kennenlernte, bemerken müssen, daß etwas in mir vorging, daß ich von einem neuen Gefühl besessen war, daß ich mich mit einem Entschluß abquälte. – Aber Du hast gar nichts bemerkt. ›Erkälte Dich nicht auf der Fahrt und bleib abends nicht zu lang auf‹, hast Du mir gesagt, als ich in den Zug stieg. Das ist sicher auch eine Form der Liebe. Aber gewiß nicht die, nach welcher eine Frau meiner Art verlangt. Und auch das hast Du nicht bemerkt in fünf Jahren Ehe …

Ich bin jetzt mit Ralph in Berlin, aber ich bleibe nur noch wenige Tage. Dann fahren wir nach Deauville, später nach Como und im Herbst nach Amerika. Ich glaube, unter diesen Umständen wirst Du selbst auf Scheidung bestehen. Die notwendigen Dokumente werde ich, sobald meine Reisevisa in Ordnung sind, bei Ralphs Berliner Anwalt hinterlegen. Der wird dann die Scheidung durchführen, so daß Dir keinerlei Kosten daraus erwachsen.«

Nach diesem wesentlichen Teil, der offenbar von Shortwell mitverfaßt war, kam wieder allerlei Sentimentales. Plötzlich hieß es: »Ich weiß nicht, ob noch jemals ein Mann so gut zu mir sein wird, wie Du es warst. Und vielleicht werde ich es eines Tages tief bedauern, einer Würdigeren Platz gemacht zu haben.«

Als Thomas den Brief zu Ende gelesen hatte, saß er noch lange ebenso regungslos wie zuvor. Er dachte jetzt gar nicht daran, daß Sybil ihn verlassen hatte, noch wie die Zukunft ohne sie aussehen würde. Er dachte an die letzten Monate und wie das mit Ralph Robert Shortwell gekommen war.

Shortwell war nicht sein Patient gewesen, er war offenbar von einem Kollegen behandelt worden. Aber selbst das konnte nicht wahr sein; vielleicht war Shortwell überhaupt nicht in Behandlung gewesen, vielleicht war er aus einem ganz anderen Grund nach Kissingen gekommen. Sybils wegen? Kannten die zwei einander von früher? Hatte Sybil ihn im Winter auf einem Ball, bei der Schwester, auf der Bahn kennengelernt? Thomas wußte es nicht. Hatte sie ihn vielleicht schon gekannt, ehe sie geheiratet hatte, war sie fünf Jahre mit liebevollen Gedanken bei dem andern gewesen?

Thomas wußte es nicht. Er wußte nichts von Sybil. Es war ihm niemals eingefallen, ihr Leben oder gar ihre Gedanken mißtrauisch zu durchforschen. Er hatte sich bemüht, ihr das Leben so angenehm wie möglich zu machen, aber über seine Frau und seine Ehe hatte er nicht nachgedacht, wie man über seinen Körper nicht nachdenkt, solange keine seiner Funktionen gestört ist.

Auch Shortwell hatte scheinbar keine Störung bedeutet. Zwar hatte er Sybil den Hof gemacht – aber er war doch nicht der einzige gewesen. In jedem Sommer gab es einige Kurgäste, die sich in die schöne, heitere Doktorfrau verliebten, in jedem Sommer kamen Blumen, kleine Geschenke, Briefe, Einladungen zu Autofahrten. An derlei gewöhnt man sich als Gatte einer auffallenden Schönheit. Shortwell war nicht zudringlicher gewesen als die anderen. Er kam gern zum schwarzen Kaffee, sonntags zu einer Bridgepartie, er hatte Sybil zweimal tanzen geführt, einmal waren sie nach Oberhof zu den Golfspielen gefahren. An alledem war nichts Auffälliges gewesen.

Thomas sprang auf und lief in Sybils Zimmer hinüber. Er riß ihre Schränke auf. Es war alles da, ihre Kleider, ihre Wäsche, sie hatte wirklich nur das Notwendigste für zwei Tage mitgenommen. Nun ja, Shortwell war reich, er würde ihr in Berlin oder Deauville das Schönste vom Schönen kaufen! Wozu braucht sie die Wäsche, die Garderobe einer bescheidenen Provinzdame?

Dann erbrach Thomas Sybils Schreibtisch. Aber er fand nichts als die Haushaltungsbücher, einen kleinen Stoß bezahlter Rechnungen, Briefe von ihren Eltern und Geschwistern, Briefe früherer Verehrer, die sie ihm alle gezeigt hatte. Seine eigenen Briefe – er hatte ihr während der Verlobungszeit täglich geschrieben – waren verschwunden. Von Shortwell fand sich keine Zeile.

Thomas war sonst ein ordentlicher, beinahe pedantischer Mensch. Aber in diesem netten, freundlichen Damenzimmer hauste er wie ein Vandale. Er öffnete alle Schränke und Laden, riß alles heraus, warf alles auf die Erde, trat es mit Füßen; und schließlich packte er die Vase mit den roten Rosen und schmetterte sie, so kräftig er konnte, auf den Boden.

Er machte so großen Lärm, daß er erst nach einer Weile das schrille Läuten des Telefons hörte. Sybils Schwester war am Apparat. Er fand sich nicht gleich zurecht, bis ihm einfiel, daß es jene Verbindung war, die er vorhin, in Sorge um seine Frau, angemeldet hatte.

»Was ist denn los?« fragte die ferne Frauenstimme.

»Deine Schwester ist eine Dirne«, sagte er und empfand einen gewissen Genuß beim Aussprechen dieses Wortes. »Sie ist auf und davon gelaufen!«

»Um Gottes willen! – Mit Shortwell?«

»Ah, du bist also mit im Spiel! Ich hätte mir’s denken können!« Er hätte sich gar nichts denken können. Sybils Schwester war eine einfache, brave Kleinbürgerin.

»Thomas, du bist verrückt! Ich dachte bloß an Shortwell – als ich das letzte Mal bei euch war, fiel mir auf, daß …«

»Was?«

»Daß die beiden ineinander verliebt sind. Ich dachte, du müßtest es selbst längst bemerkt haben.«

Thomas sagte nichts mehr. Aber er vergaß, den Hörer fortzulegen, er hörte noch eine Weile lang die ferne Frauenstimme »Hallo, hallo« sagen und dann das Telefonfräulein: »Sprechen Sie noch?« Er hängte erst ab, als die alte Irene eintrat und fragte, wann denn der Herr endlich zu Tisch gehen wolle, das Essen sei längst fertig.

Er stand mechanisch auf und ging ins Eßzimmer, setzte sich an den Tisch, der für zwei Personen gedeckt war, und tauchte den Löffel in die Suppe. Aber er zog ihn nicht wieder heraus, er rührte und rührte, und so saß er noch, als Irene mit dem Braten kam.

Sie stellte die Fleischschüssel auf den Tisch, aber anstatt nun das Zimmer zu verlassen, blieb sie und sah mit teilnahmsvoller Neugier auf ihren Herrn und den vollen Suppenteller.

Sie war ins Haus gekommen, als Thomas noch ein Gymnasiast war, und seit dieser Zeit liebte sie ihn mit einer anspruchsvollen und eifersüchtigen Liebe, die zwar kein Ziel hatte, aber täglich gekränkt wurde. Immer hatte sie gefunden, daß Thomas »zu gut« sei, zu seinen Eltern, als diese noch lebten, zu seiner Frau, zu allen Menschen – nur nicht zu ihr. Ihr hatte er niemals soviel Aufmerksamkeit, soviel Vertrauen geschenkt, wie sie verdiente. Sie hatte schweigen müssen, zu allem, was ihr an Sybil mißfiel. In diesem Augenblick aber schien ihr ein Wort erlaubt und am Platz zu sein.

»Es ist nicht nett von der gnädigen Frau, solange fortzubleiben, gerade jetzt, wo der Herr Doktor soviel zu tun hat!«

Thomas erwiderte nichts. Er nahm eine Scheibe Fleisch auf seinen Teller, zerteilte sie langsam und umständlich, aber ehe er den ersten Bissen zum Mund führte, leerte er ein Glas Wasser. Er wußte nicht, was für einen unsäglich hilflosen Eindruck er machte. Irenes Gegenwart war ihm unerträglich, denn er fühlte das zwingende Bedürfnis, wieder aufzuspringen und durch die Zimmer zu laufen.

Irene aber blieb. »Auch Herr Shortwell ist abgereist«, sagte sie ohne jede Betonung.

Sofort verließ Thomas jede Beherrschung. Er warf Messer und Gabel mitten auf den Tisch, sprang auf und schrie: »Warum sagen Sie das? Warum? Wie kommen Sie auf Shortwell?« Und da Irene zu Tode erschrocken schwieg und sich umdrehte, um das Zimmer zu verlassen, packte er sie am Arm und schrie nochmals: »Was haben Sie damit gemeint?«

Irene schwankte eine Weile zwischen Mitleid, Vorsicht und Gekränktheit. »Ich sag’ überhaupt nichts mehr …« Dann aber, als sie genauer in sein zerstörtes Gesicht sah und vielleicht alles verstand, fügte sie hinzu: »Mein Gott, Herr Doktor, Sie müssen es doch selbst schon bemerkt haben!«

Thomas begann zu zittern. Erst zitterten seine Augenlider, seine Lippen, dann zitterten die Schultern, die Hände und plötzlich sank der ganze große Mensch in sich zusammen und weinte, schluchzte, heulte – während Irene, ganz wie sie vor eineinhalb Jahrzehnten mit dem Schuljungen getan hatte, seinen Kopf streichelte. Sie vergoß selber helle Tränen und war dennoch glücklich, weil sie endlich, nach so vielen in Sybils Schatten verbrachten Jahren, wieder einmal mit ihrer Liebe hervortreten durfte.

»Nun, nun«, sagte sie, »das geht vorüber. Alles geht vorüber.«

Sie sprach weiter auf ihn ein; daß es so am besten sei, reiner Tisch gemacht und reines Haus, und er sei doch noch so jung, so hübsch, hundert bessere Frauen könne er haben. »Und man weint auch um einen Toten nicht länger als ein Jahr.« Aber diese gnädige Frau sei es nicht wert, auch nur eine Woche lang an sie zu denken. In drei Monaten werde er wieder verheiratet sein. »Eine neue Frau hat immer ihren Reiz«, sagte sie mit einer Frivolität, die ihr sonderbar zu Gesicht stand, und übers Jahr könne er Vater sein, sie wisse ganz gut, daß er sich das wünsche …

Plötzlich sprang Thomas auf und sagte mit vollkommen ruhiger, gefaßter Stimme mitten in ihr Geschwätz hinein: »Packen Sie sogleich meine Koffer. Ich reise heute noch ab.«

2

Am nächsten Morgen gegen zehn Uhr kam Thomas in Berlin am Anhalter Bahnhof an. Er hatte den Nachmittagszug und viele kostbare Stunden versäumt, weil er nicht abreisen konnte, ehe er nicht alle seine Patienten mit genauen Krankengeschichten einem Kollegen übergeben hatte; denn ärztliche Gewissenhaftigkeit war ihm von Kindheit auf in die Seele gebrannt, sein Vater hatte ihn dazu erzogen, in seinem Beruf ein Amt zu sehen, das zu verletzen schlimmer als gemeines Verbrechen ist. Er hatte dieses Amt nicht verletzt, obwohl er gewußt hatte, was es bedeuten konnte, den Nachmittagszug zu versäumen.

Nun stand er am Anhalter Bahnhof, nach einer Nacht im Personenzug, der wie eine alte Postkutsche übers Land gekrochen war und in jedem Nest endlos getrödelt hatte. In einem Koffer waren Wäsche und Garderobe für ein bis zwei Wochen, in seiner Brieftasche befanden sich alle seine Dokumente und sein gesamtes Barvermögen in der Höhe von elftausendzweihundert Mark, außerdem hatte er seinen Revolver bei sich – kurz alles, was ein Mensch braucht, der nicht weiß, worauf er sich gefaßt zu machen hat.

Er hatte keinen bestimmten Plan. Wenn einer ihm gesagt hätte, er habe die Absicht, seine Frau, die ihn schmählich um eines andern willen verlassen hatte, zurückzuholen, mit Bitten und guten Worten, mit Küssen oder Drohungen – er hätte gelacht und sich voll Abscheu geschüttelt. Wenn einer ihm gesagt hätte, daß er entschlossen sei, Sybil bis ans Ende der Welt zu verfolgen, bloß um ihr für ihren Verrat eine Kugel in den Kopf zu schießen – er hätte ebenfalls gelacht und sich voll Abscheu geschüttelt. Und trotzdem hatte er Sybil in dieser schlaflosen Nacht hundertmal niedergeschossen und hundertmal war sie reuevoll in seine Arme gestürzt. Er wußte nur eines: daß er sie wiedersehen, daß er sie zur Rechenschaft ziehen mußte. Das war das letzte Ziel seiner klaren Gedanken. Nur sein Schmerz und qualvolle Ausgeburten seines Schmerzes gingen über dieses Ziel hinaus.

Thomas Wohlmut wußte nur, daß er seine Frau wiederfinden mußte. Und er wußte auch, daß es zu diesem Ziel drei Wege gab.

Erstens die Polizei. Sybil war entführt worden. Die Polizei konnte ohne weiteres für Herrn Shortwell und seine Begleiterin alle Grenzen sperren, konnte sie auch im Inlande in wenigen Stunden auskundschaften. Aber aus tiefstem Herzen lehnte Thomas die Polizei ab. Sie durfte sich nicht in diese Sache mischen. – Und was sollte er mit einer Sybil anfangen, die ihm wehrlos vom Schupomann ins Haus gestellt wurde?

Der zweite Weg war ein Detektivinstitut. Die Leute hatten Übung im Aufspüren Flüchtiger, sie hatten einen eingespielten Apparat zur Verfügung, sie verstanden wohl auch diskret zu sein und in jenem Augenblick zu verschwinden, wo er der wiedergefundenen Sybil gegenübertrat. Trotzdem – auch der Gedanke an das Detektivbüro war ihm unerträglich. Er war außerstande, fremde Menschen mit dieser Angelegenheit zu betrauen, und vor allem war er außerstande, auch nur zwei bis drei Tage untätig die Entwicklung der Dinge abzuwarten.

Es blieb ihm also nur übrig, Sybil selbst aufzuspüren, und da hatte er die erste Möglichkeit bereits erwogen. Er fuhr zunächst – seinen Koffer hatte er auf der Bahn gelassen – zum Zentralmeldeamt am Alexanderplatz.

»Holen Sie sich morgen vormittag die Antwort«, sagte der Beamte, nachdem er den von Thomas ausgefüllten Fragezettel mit einer Nummer versehen hatte.

Das Zentralmeldeamt ist ein Organ öffentlicher Ordnung, dessen Nützlichkeit selbst dem Laien ohne weiteres einleuchtet, wenn es auch etwas umständlich arbeitet.

»Ist es nicht möglich, die Antwort sofort zu bekommen?« fragte Thomas höflich. »Es handelt sich …«

»Interessiert mich nicht«, wehrte der Beamte ab. »Kommen Sie in Gottes Namen in zwei Stunden.«

Das war um halb elf Uhr. Um halb zwölf saß Thomas in einem kleinen Café und sah zum fünfzigsten Mal auf seine Uhr, hielt sie ans Ohr, überzeugt, sie müsse stehengeblieben sein. Ist es möglich, dachte er, daß zwei Stunden so unendlich lang sein können? Ist es möglich, daß dies die gleichen Stunden sind, die mir noch gestern, bei meinen Krankenbesuchen, viel zur kurz wurden? Dieselben zwei Stunden, die jenem Mann dort hinter seiner Zeitung als angenehme, leider viel zu kurze Mittagspause erscheinen? Zwei Stunden, die vielleicht eine Dame bei der Besichtigung neuer Modestoffe vertrödelt und die irgendeinem Liebespaar vorübergehen wie ein Augenblick? Vielleicht gehen diese zwei Stunden für Sybil und Shortwell auch vorüber wie ein Augenblick?

Es ist unglaublich, wie jäh sich auch ein unablässig bohrender Schmerz bei gewissen Gedanken steigern kann.

Und doch vergingen auch für Thomas diese zwei Stunden und noch eine dritte dazu, denn erst gegen ein Uhr bekam er die Auskunft:

»Ralph Robert Shortwell, Großkaufmann aus Portsmouth, derzeit Hotel Astoria.«

Shortwell hat sich also mit seinem richtigen Namen gemeldet! Denkt wahrscheinlich gar nicht daran, ich könnte ihn zur Rechenschaft ziehen. Thomas wies den Chauffeur an: »Hotel Astoria!« Ein kleiner Kurarzt wird doch nicht mitten in der Hochsaison davonlaufen, nicht wahr, und Sybil wird ihm gesagt haben, daß ich sanftmütig bin und keine Katze ertränken könnte. »Ihre Hochachtung vor dem Leben –!« hat Shortwell vor ein paar Tagen gesagt, weil ich eine Raupe von der Promenade aufhob und ins Gras trug. Das war – wann war das? – am Freitag. Heute ist Mittwoch. Ich habe den Revolver in der linken Brusttasche. Hochachtung vor dem Leben! Erscheint das einem Großkaufmann aus Portsmouth so verächtlich, daß er glaubt, ein Mann, der Raupen rettet, kann sich nicht wehren, auch nicht, wenn man ihm das eigene Leben vernichtet? Wer mir am Freitag gesagt hätte, ich könnte mit einem geladenen Revolver hinter Menschen her sein …

»Ist Herr Shortwell aus Portsmouth zu sprechen?« fragte Thomas.

Der Portier des Hotels Astoria warf einen Blick über die Schlüsselfächer und besann sich dann. »Herr Shortwell ist heute morgen abgereist.«

Thomas biß die Zähne zusammen; das war der verlorene Nachmittag, die Übergabe der Patienten. Hochachtung vor dem Leben. Vielleicht hatte Shortwell recht, einen solchen Mann nicht zu fürchten.

»So, abgereist. Nach Deauville – nicht wahr?«

Anstatt zu antworten schlug der Portier in einem großen Buch nach, nahm dann einen Zettel, einen Bleistift und malte eine Reihe von Buchstaben. »Dorthin sind seine Briefe nachzusenden.«

Auf dem Zettel stand: »66, Jefferson Avenue, Portsmouth, USA.«

Thomas ging, ohne zu danken. Er setzte sich in die Halle und starrte vor sich hin. Sybil hatte ihn also doch irreführen wollen, sie war weder in Deauville noch in Como, sondern auf voller Flucht nach Amerika.

Er saß eine ganze Weile still und starr und verarbeitete diese neue Tatsache. Er war niemals ein Mann schneller Entschlüsse gewesen, im Gegenteil, die wenigen Entscheidungen, die sein gleichmäßiges, vorgezeichnetes Leben von ihm gefordert hatte, waren ihm sauer geworden, hatten ihn schlaflose Nächte und angestrengte Überlegungen gekostet. Er saß still und starr, bis er sich zu dem Entschluß durchgerungen hatte: seine Frau, wenn es sein mußte, auch über das große Wasser zu verfolgen. Als er so weit war, stand er auf und ging wiederum zu dem freundlichen Portier: »Können Sie mir sagen, mit welchem Schiff Herr Shortwell gereist ist?« Aber in diesem Augenblick wälzte sich eine vielköpfige Familie, gefolgt von gepäckbeladenen Boys in die Halle und riß die Aufmerksamkeit des Portiers an sich, er mußte nach Zimmerschlüsseln suchen, dem Stubenmädchen des dritten Stocks telefonieren, den Liftjungen holen lassen und schließlich auf Weisung des Familienoberhauptes auf die Straße laufen, um den Chauffeur auszuzahlen.

Thomas, der eben noch ganz still und starr gesessen hatte, um seinen Entschluß ausreifen zu lassen, mußte jetzt, da dieser Entschluß gefaßt war, mit aller Kraft an sich halten, um sich nicht von seiner unerträglichen Ungeduld zu Grobheiten hinreißen zu lassen. Endlich konnte er seine Frage wiederholen: »Mit welchem Schiff reist Herr Shortwell?«

Der Portier wußte es nicht. Vielleicht wisse man es in der Direktion, vorausgesetzt, daß die Karten durch das Hotel besorgt worden waren.

Mit dröhnendem Schädel ging Thomas durch die Halle zum Zimmer des Direktors. Es war leer. Er empfand es als unerträglichen Schicksalsschlag, daß er wieder warten mußte; aber es war gut so, denn nun hatte er Zeit zu überlegen, womit er sein Interesse für Herrn Shortwells Schiff begründen konnte.

Als der Direktor schließlich eintrat, sagte Thomas ziemlich vernünftig: »Ich befinde mich in einer peinlichen Lage. Ich habe von Herrn Shortwell Geld geliehen und ehrenwörtlich versprochen, es noch vor seiner Abreise zurückzuerstatten. Leider ist mir das erst heute möglich, und nun erfahre ich, daß Herr Shortwell am Morgen abgereist ist. Ich lege unendlichen Wert darauf, ihm das Geld telegrafisch an Bord zu überweisen und mein Wort strikt einzuhalten.«

Das leuchtete dem Direktor ein. Fünf Minuten später wußte Thomas, daß Shortwell Karten für die Columbia genommen hatte. »Zwei Kajüten erster Klasse.«

»Ach, er fährt mit seiner Frau?« fragte Thomas und betrachtete die Innenfläche seiner Hände. Den Ehering werde ich fortwerfen, ging es ihm durch den Kopf.

»Nein, mit seiner Sekretärin, Frau Sybil Wohlmut.« Darauf war Thomas nicht vorbereitet gewesen. Als er seinen eigenen Namen hörte, schoß ihm das Blut so jäh zu Kopf, daß er aufsprang und mit einem flüchtigen »Danke, danke« aus dem Zimmer lief. Es nützte nichts, sich zu sagen, daß Sybil der Paßkontrollen wegen unmöglich auf einen anderen als ihren eigenen Namen reisen konnte; und daß dieser Umstand, bei allem Kränkenden, das ihm widerfahren war, eine höchst nebensächliche Rolle spielte. Er war doch nicht mehr imstande gewesen, den Direktor zu fragen, wann und aus welchem Hafen die Columbia ausfahren sollte.

Aber das war schließlich das wenigste. Unter den Linden – das wußte er – gab es fast in jedem Haus ein Reisebüro. Zehn Minuten später unterhielt er sich mit einem freundlichen Angestellten eines solchen Büros.

»Die Columbia, mein Herr, jawohl, morgen mittag, Schlag zwölf, ab Bremen. Ach, Sie wollen ein Billett? Nicht zu machen. Möglich, daß noch ein Platz frei ist, obwohl die Hochsaison bereits begonnen hat, aber wir haben gestern bereits abgerechnet. Die Vertretungen außerhalb Bremens schließen die Kartenausgabe achtundvierzig Stunden vor Abgang eines Dampfers. Aber wenn Sie wünschen, können wir nach Bremen telefonieren und Ihnen am Nachmittag Bescheid geben. Sie haben dann um acht Uhr abends einen ausgezeichneten Zug. Ihre Papiere, Visa usw. sind doch in Ordnung?«

Thomas sagte kurz: »Danke bestens, bemühen Sie sich nicht«, und ging auf die Straße. Er wollte auf alle Fälle nach Bremen fahren und versuchen, Sybil noch vor der Abfahrt des Dampfers zu erreichen. Die Frage des Beamten, ob sein Paß in Ordnung sei, hatte ihn erschreckt.

Eine Stunde später saß er im Zug nach Bremen. Wer jemals im Leben eifersüchtig war, der weiß, daß die Eifersucht eine Art Jagdinstinkt zu wecken vermag, der zwar aus simpler Rachsucht entspringt, bald aber zur selbständigen Leidenschaft wird, der einzigen, der es gelingt, die unerträgliche Spannung des passiven Schmerzes wenigstens zeitweilig zu lindern. Thomas dachte auf dieser sechsstündigen Eisenbahnfahrt nicht mehr darüber nach, wie es zu Sybils Verrat gekommen war, er dachte nicht mehr daran, was er später, wenn er sie erst gestellt hatte, mit ihr anfangen würde – er dachte bloß an das unmittelbar nächste Ziel: wie er Sybil noch vor Abfahrt der Columbia erreichen – oder wie er sich im Laufe des nächsten Vormittags die notwendigen Ausweise verschaffen konnte, um selbst an Bord gehen zu können. Denn die Columbia – das hatte er sich unterdes klar gemacht – war der letzte Ort, wo er Sybil erreichen konnte.

Wenn er acht Tage nach ihr in New York ankam, war sie ihm für ewig entschwunden. Shortwell konnte sie nach dem Westen entführen, nach Florida, nach Brasilien, Shortwell war reich, er kannte das Land, hatte Beziehungen. Für Thomas, der 1500 Dollar in der Tasche hatte, mit seinem mangelhaften Englisch, war an eine Verfolgung nicht zu denken. Er mußte Sybil heute nacht auftreiben – oder morgen an Bord der Columbia sein.

Er kam um halb zehn in Bremen an. Wieder ließ er den Koffer an der Bahn, nahm ein Auto und fuhr von Hotel zu Hotel. Nirgends war Herr Shortwell abgestiegen.

Schließlich riet der Chauffeur: »Gehn Se jetzt man ruhig schlafen und suchen Se Ihren Mosjö morgen durch ’n Wohnungsnachweis.«

»Unmöglich, er fährt nach Amerika.«

Der Chauffeur dachte nach. »Da wird er wohl am Schiffe schlafen«, sagte er. »Bei uns in Bremen is das nämlich so: Wir haben sehr schöne große Hotels, aber seit sie die vielen großen Schiffe gebaut haben, is alles zu wenig. Und die reichen Leute, die woll’n nu mal nich in die kleinen Gasthöfe übernachten, da gehn se lieber gleich aufs Schiff, wo se ihre Luxuskabine haben.«

In diesem Augenblick, als Thomas erfaßte, daß er Sybil auf dem Festland nicht mehr erreichen konnte, fühlte er beinahe etwas wie Erleichterung. Es war auch besser, ihr auf dem Schiff zu begegnen, wenn sie sich bereits in Sicherheit glaubte, auf dem Schiff, wo sie keine Möglichkeit hatte, wieder zu entfliehen. Er zweifelte nicht daran, daß es ihm gelingen würde, an Bord des Schiffes zu kommen. Er wußte noch nicht wie – aber es würde gelingen.

Kaum ließ die unmittelbare Anspannung nach, da er doch heute unmöglich etwas unternehmen konnte, wurde er so unsäglich müde, daß er nicht einmal sein Gepäck von der Bahn holte, sondern zurück in das letzte Hotel ging, wo er vergebens nach Shortwell gefragt hatte, sich in Kleidern aufs Bett warf und sogleich einschlief.

Um sieben Uhr muß ich auf den Beinen sein, war sein letzter Gedanke.

Um fünf Uhr fuhr er aus dem Schlaf auf. Die Nachttischlampe brannte fahl, denn durch die schlecht schließenden Vorhänge fiel ein breiter Streifen Tageslicht.

Er war von einem brennenden Schmerz geweckt worden. Was habe ich, dachte er erschrocken und brauchte eine kleine Weile, ehe er diesen Schmerz als den von gestern und vorgestern, den Schmerz um Sybil, wiedererkannte. Nur im todähnlichen Schlaf der äußersten Erschöpfung hatte dieser Schmerz geschwiegen, kaum aber war der Schlaf dünner geworden, hatte ihn der Schmerz auch schon durchbrechen und seine Alleinherrschaft über Thomas antreten können.

Schweigen wir von den drei Stunden, die Thomas totschlagen mußte, ehe er etwas in seiner Angelegenheit unternehmen konnte. Es ist auch nichts Besonderes darüber zu berichten, jeder kann sich leicht vorstellen, wie er in seinem engen Zimmerchen auf und ab lief, wie die Zeit nicht vom Fleck kommen wollte, wie qualvolle Vorstellungen der Eifersucht hochquollen und von ebenso qualvollen der Rache niedergeschlagen wurden, wie Thomas schließlich schon um sieben Uhr auf der Straße stand, wie er Hunger verspürte – er hatte gestern beinahe gar nicht gegessen – und gleichzeitig Ekel vor dem Essen, als hätte sein Unterbewußtes ein Gelübde getan, Speise und Trank zu verweigern, bis er am Ziele war.

Er stand vor dem riesigen Gebäude der Schiffahrtsgesellschaft, als es noch geschlossen war. Er sah das große eichene Tor sich öffnen und den Pförtner in Livree hervortreten, den Gehsteig fegen, er sah dann eine halbe Stunde lang Dutzende von Menschen durch dieses Tor zur Arbeit gehen, Beamte und Mädchen jeden Alters, er sah Herren in Autos vorfahren und unter diesen Herren einen, den er kannte. Dieses breite, schläfrige Gesicht auf riesigen Schultern, das war doch sein Schulkollege Hermann Veith, der liebste Freund seiner Knabenzeit, fünf Jahre lang sein Schlafkamerad im Internat und der beste Kerl, den es überhaupt auf der Welt gab. Tausendmal hatte Thomas sich gewünscht, ihn wiederzusehen oder wenigstens zu hören, was aus ihm geworden war.

Jetzt aber fürchtete er bloß, durch dieses Wiedersehen unersetzliche Zeit zu verlieren; er hielt sich den Hut vors Gesicht, als Veith an ihm vorüberlief. Ach, nie hätte er das für möglich gehalten, daß er sich vor diesem lieben Menschen verstecken würde, mit dem ihn die schönsten Knabenerinnerungen verbanden und dem er das unverlierbare Gut der Kameradschaftlichkeit verdankte.

Aber darüber darf man jetzt nicht nachdenken. Es gibt eben nichts, was Sybils Verrat in ihm unzerstört gelassen hätte, alles, alles Gute war vernichtet. Auf, Thomas, es ist acht Uhr, die Schalter sind geöffnet!

»Eine Kajüte auf der Columbia? Gewiß, eine Kajüte erster Klasse ist noch zu haben. Der Herr hat seine Papiere in Ordnung?« Durchaus, Thomas hat seinen Paß, seinen Heimatschein.

»Wohnungsnachweis?«

»Ich bin Hausbesitzer.«

»Sittenzeugnis?«

»In Ordnung.«

»Amerikanisches Visum? Einreisebewilligung?« Da sitzt also der Haken.

»Können Sie mir sagen, wohin ich mich wenden muß, um die Einreisebewilligung sofort zu bekommen?« erkundigte sich Thomas.

Der Beamte schüttelte milde lächelnd den Kopf. In zwei Stunden? Unmöglich. Weiß denn der Herr nicht, was dazu nötig ist? Ein Visum vom amerikanischen Konsulat. Und für dieses Visum braucht er einen Nachweis über den Grund der Reise. Einen Geschäftsbrief also, oder, wenn die Reise aus privaten Gründen unternommen wird, »dann eben einen Brief oder ein Telegramm der amerikanischen Verwandten oder Freunde, die besucht werden sollen, Briefe natürlich im Originalkuvert.«

»Hören Sie einmal«, sagte Thomas, obwohl er wußte, daß es ganz sinnlos war, diesen Beamten überreden zu wollen, »ich bin von niemandem nach Amerika eingeladen, ich habe auch keine Verwandten drüben. Ich will aus rein persönlichen Gründen für mein Vergnügen auf ein bis zwei Wochen …«

»Es ist sehr wahrscheinlich, daß die Einreise trotzdem bewilligt wird. Keinesfalls aber im Laufe weniger Stunden. Der Konsul kommt vor zehn in sein Büro. Fahren Sie doch mit dem nächsten Schiff. In zwei Tagen geht die Dresden …«

»Unmöglich! Ich – habe bloß drei Wochen Urlaub.« Der Beamte zuckte die Achseln und wandte sich dem nächsten Kunden zu.

Ich werde es in der Direktion versuchen, sagte Thomas, bloß zu sich selbst, er wollte sich Mut machen, denn eigentlich hatte er ihn bereits verloren, sein Verstand hatte ihm bereits gesagt, daß es vollkommen nutzlos war, gegen den Stachelzaun der behördlichen Vorschriften anzurennen, aber sein Wille, sein aufgepeitschter schnurgerader wilder Wille konnte sich nicht damit abfinden. Ich werde es in der Direktion versuchen, dachte er, während er im Lift zum dritten Stock hinauffuhr, der Direktor ist schließlich auch nur ein Mensch. Ich werde ihm sagen, daß – daß mein ganzes Leben davon abhängt, heute noch mit der Columbia abzureisen. Ich werde ihm sagen, daß meine einzige Schwester drüben im Sterben liegt, daß ich bloß aus Unkenntnis der Formalitäten vergessen habe, die Depesche zu mir zu stecken, daß ich sie nicht mehr bei Bewußtsein treffe, wenn ich mit dem nächsten Dampfer fahre … Alles Blödsinn: Solches Zeug hört er natürlich jeden Tag bis zum Speien. Jeder kleine Hoteleinbrecher auf der Flucht hat hundert bessere Sprüchlein auf Lager. Ich muß ihm anders kommen …

Aber er kam nicht dazu, dem Direktor so oder anders zu kommen, denn der war nicht zu sprechen. Die Sekretärin im Wartezimmer sagte:

»Nachmittags, wenn ich bitten darf. Der Herr Direktor hat mit einigen Herren zu sprechen, die mit der Columbia abreisen.«

»Ich muß ihn vor der Abfahrt der Columbia sprechen!« schrie Thomas so außer sich, daß die Sekretärin erbleichte. Und wirklich war Thomas nicht mehr Herr seiner selbst, er war drauf und dran, die Tür zum Direktionszimmer aufzureißen und mit vorgehaltenem Revolver sein Schiffsbillett zu erpressen – aber in diesem Augenblick legte sich eine große Hand auf seine Schulter, und eine helle, vertraute Stimme sagte:

»Guten Morgen, Tom!«

3

Thomas schüttelte Hermann Veiths Riesenpfote nicht von seiner Schulter. Die alte vertraute Stimme hatte den blinden Elan, der ihn beinahe zu sinnlosen und gefährlichen Handlungen getrieben hätte, gebrochen; er sagte: »Guten Morgen, Veith«, machte dann wieder einen Schritt gegen die geschlossene Tür zu – dann blieb er stehen. Endlich wurde ihm die völlige Zwecklosigkeit aller weiteren Versuche klar. Es war nichts zu machen, nichts, gar nichts. Sybil fuhr Schlag zwölf Uhr ab, er hatte keine Reisebewilligung, er konnte sie auch unmöglich bekommen, es war aus, Schluß.

Jetzt war ihm alles gleich. Wenn Veith durchaus ein Glas Wein mit ihm trinken wollte – warum nicht? Er hatte in dieser fremden Stadt nichts zu tun, er konnte nichts versäumen, und wenn er nicht gewohnt war, tagsüber Alkohol zu trinken – mochte er ruhig einen Rausch bekommen, es gab nichts, wofür er einen klaren Kopf nötig gehabt hätte.

»Wie ich mich freue, dich zu sehen!« sagte Veith, als sie die Treppen hinunterstiegen. »Tommy, Junge, das ahnst du nicht!«

Schon in der Schule war Veith der Größte und Stärkste gewesen, jetzt aber war er zu einem richtigen Riesen angequollen. Trotzdem entbehrte sein großes, derbes Gesicht nicht einer gewissen Schönheit. Sein blasser, fein umknitterter Mund war voll Güte, und seine Augen, obwohl sie klein waren und tief in den Höhlen lagen, waren von ungewöhnlich hellem, strahlendem Blau. Er hat Augen wie ein Kapitän, dachte Thomas. Leute, die beständig auf dem Meer sind, haben diese Augen.

»Kommst du von der Reise oder gehst du auf die Reise?« fragte er, sonst fiel ihm nichts ein.

»Beides. Vorige Woche bin ich zurückgekommen. Von Singapur. Und heute muß ich wieder losdampfen. Hier hinein, bitte.«

Die Weinstube war vollkommen leer. Veith rief den Kellner beim Vornamen, bestellte, schwatzte über allerlei Leute, die Thomas nicht kannte, unterbrach sich plötzlich und jagte den Kellner: »Schnell, schnell, ich habe wenig Zeit. – Ich bin nämlich Schiffsarzt, mein Junge«, sagte er zu Thomas, »das ist der Vergleich zu fünfzig Prozent, den ich mit meinem Vater getroffen habe. Er wollte einen ordentlichen Akademiker aus mir machen, ich aber wollte reisen, Abenteuer erleben. So bin ich eben ein abenteuernder Akademiker geworden. Ich wollte, es wäre anders. Und du, Thomas?«

»Ich habe zu hundert Prozent gefolgt und die Praxis meines Vaters übernommen. Ich wollte, es wäre anders.«

Das war vorläufig alles, was sie einander von ihrem Leben erzählten. Wein kam, sie stießen an, auf die alte Zeit, auf ihre Knabenstreiche, auf die Professoren sogar, von denen die meisten schon tot waren – auf lauter ferne, vergangene Dinge.

Thomas war froh, daß Veith nicht nach den näheren Umständen seines Lebens forschte und nicht nach dem Zweck seines Aufenthaltes in Bremen, und deshalb hütete er sich, seinerseits Fragen zu stellen. Er ließ Veith sprechen und Veith sprach, er erzählte aus ihren gemeinsamen Knabentagen, fast wie zu sich selbst, unterbrach sich nur flüchtig, um ein »Nicht wahr« oder ein »Erinnerst du dich« einzuschieben, und Thomas konnte sich nur wundern, daß dieser Mann, der kreuz und quer die Welt durchfahren und sicher tausendmal mehr erlebt hatte als er in seinem stillen Provinzwinkel, die alten Jugendgeschichten so treu und frisch im Gedächtnis hatte.

»Das waren die wirklichen Abenteuer«, sagte Veith. »Glaub du nur ja nicht, daß die Dschungel so dicht und geheimnisvoll sind wie der Jungwald auf dem Kreuzberg hinter der Schule. Und für unsere Fahrt auf der Schelde im selbstgebauten Kanu – erinnerst du dich? – verkauf ich dir den ganzen Ozean mitsamt den 40 000 Tonnen Columbia…«

»Columbia!« fuhr Thomas hoch. »Warum sagst du gerade Columbia?«

»Na, weil der Dampfer so heißt, mit dem ich heute abfahren muß, muß, ob ich will oder nicht! – Sagtest du etwas?«

Thomas hatte nichts gesagt. Er hatte zuerst leicht aufgelacht über das blinde Geschick, das den einen auf die Columbia zwingt, obwohl er hierbleiben möchte, und dem andern, der durchaus fahren will, den Eintritt verwehrt. Dann aber war ihm gleich der Gedanke gekommen, wie sehr wahrscheinlich es war, daß Veith an Bord die Bekanntschaft von Sybil machte, und daß er sich dann alles ohne besondere Mühe zusammenreimen konnte. Und ein neuer Schmerz packte ihn so stark, daß er zitterte; bisher hatte er an Sybils Verrat gelitten, an ihrem Verlust, an Eifersucht – nun quälte ihn zum ersten Mal der Gedanke an die Außenwelt. Veith würde es an Bord der Columbia erfahren, daheim aber wußten es bestimmt schon alle Menschen, verspotteten oder bedauerten ihn.

»Zehn Jahre bin ich jetzt dabei«, sagte Veith, »verstehst du: zehn Jahre! Die andern haben es alle nach zwei, drei großen Fahrten satt, eröffnen eine Praxis, daheim oder in den Kolonien und haben genug erlebt, um bis an ihr seliges Ende Frauen und Freunden zu imponieren. Die sind auch meist bloß, um sich auszukurieren, aufs Meer gegangen, wegen irgendeines kleinen Lecks in der Lunge oder im Gemüt; wenn sie dann gesund sind, können sie kein Salzwasser mehr riechen. Selten gibt es einen solchen Esel wie ich es bin, der daheim alles hat, was er braucht, eine gute, reizende Frau und zwei feine, hübsche blonde Töchter – und der doch immer wieder davonfahren muß, für Wochen, aber auch für vier und sechs Monate. Ernestine sagt, ich weiß nicht, was Liebe ist, das ist keine Liebe, die nicht ewig daheimbleiben und die Kinder von Tag zu Tag wachsen sehen will. Aber Ernestine versteht das nicht, und sie glaubt mir nicht, daß ich manchmal, am andern Ende der Welt, vor Sehnsucht nach ihr und den Kindern beinahe krank werde – und daß ich dann doch wieder fortfahre, kaum daß ich ein paar Monate daheim bin. Die Menschen sind eben verschieden, jede Seele braucht ihren eigenen Sauerstoff, die eine braucht Kampf, die andere Frieden – die meine aber braucht die Sehnsucht. Wenn ich daheim bin, die Sehnsucht nach dem Meere, und wenn ich auf dem Meer bin, die Sehnsucht nach meinem Heim … Ernestine sagt: Man muß sich entscheiden. Man muß wissen, welcher Pol einen am heftigsten anzieht. – Aber wenn ich doch gerade das brauche, die Spannung zwischen beiden Polen, dieses Leben zwischen Höhepunkten von Heimkehr und Abreise …«

»Diesmal aber willst du doch nicht abreisen«, warf Thomas ein.

»Nein, diesmal will ich nicht abreisen. Diesmal würde ich – ich weiß nicht wieviel Jahre meines Lebens geben, um hierbleiben zu können.« Veith trank sein Glas leer, es war das fünfte oder sechste, er trank, um sich eine kleine Pause zu geben, ehe er mit leiser müder Stimme fortfuhr: »Diesmal war alles ganz anders. Ich habe es gleich bemerkt, als ich vorige Woche heimkam. Wenn man alle Tage mit einer Frau beisammen ist, dann spürt man es vielleicht nicht so sehr, wenn sich was mit ihr verändert. Wenn man aber monatelang allein war und jedes Wort und jeden Blick im Gedächtnis hat – dann merkt man’s gleich, wenn bei der Rückkehr irgendwas nicht stimmt. Man versucht es mit allerlei Fragen – aber die Frau leugnet, nein, es ist gar nichts geschehen, kein Grund zur Besorgnis, nichts. Aber sie ist so ruhig geworden, keine Angst mehr wegen der hübschen Mädchen in andern Ländern und keine Klage darüber, daß ich doch bald wieder fort muß mit der Columbia – sie ist ruhig und freundlich, sie bringt meine Wäsche und meine Schriften in Ordnung. Und was den Kollegen betrifft, der jeden zweiten Tag kommt – das tut er, seit die Kinder Scharlach hatten, es ist schön von ihm, denn er nimmt keine Bezahlung, weil ich doch Arzt bin –, da muß man doch dankbar sein und kann ihn nicht einfach vor die Tür setzen, wenn die Kinder gottlob wieder gesund sind. Das ist alles richtig und ich kenne meine Ernestine: Es ist nichts Böses geschehen und sie weiß nicht einmal, daß es dieser Arzt und seine Neigung ist, was ihr die Ruhe gegeben hat und was sie über meine Abreise tröstet. – Aber ich kenne meine Ernestine: Über Nacht kann das anders sein, und wenn ich wiederkomme, finde ich eine fremde Frau, und ich kann ihr nicht einmal Vorwürfe machen, denn von ihrem Standpunkt aus hat sie recht, ich hab sie viel zuviel allein gelassen. – Siehst du, Tommy, so ist das, deshalb mag ich diesmal nicht fortfahren, weil ich weiß, daß ich bei meiner Rückkehr kein Heim vorfinden werde. Dann werde ich wohl für immer fort müssen, und – so dumm ist der Mensch – auf einmal ist mir die ganze Welt reizlos und das Reisen eine Qual. Aber es nützt nichts. Vertrag ist Vertrag, ich hab’s mir eben zu spät überlegt. Basta.«

Veith bestellte neuen Wein, auch Thomas hat sein drittes Glas getrunken, sein Schädel dröhnte, und er hatte die allergrößte Lust, sich gehen zu lassen, loszuheulen, den dröhnenden Schädel an Veiths Schulter gelehnt. Die Geschichte seines Freundes hatte ihn noch trauriger gemacht, und es war vor allem die klägliche Ironie des Schicksals, die ihn ergriff: Da standen sie beide am Sterbebett ihrer Liebe, der eine glaubte, sie retten zu können, wenn er heute fahren, der andere, wenn er daheim bleiben konnte. Doch das Schicksal hatte in beiden Fällen auf Tod entschieden, der bleiben wollte, mußte fahren, und der fahren wollte, bleiben.

»Ich hätte es noch einrenken können, das weiß ich«, sagte Veith, »in ein paar Wochen hätt’ ich es einrenken können. Es ist ja nichts als ihre Gekränktheit und daß sie zuviel allein war. Keine plötzliche Leidenschaft für den andern – er ist bloß der Mann, der immer da ist, wenn ich fort bin. Wenn ich bleiben und ihr schöntun könnte, ich würde sie ganz bestimmt wieder ganz zu mir herüberziehen. – Aber was nützt es, daß ich das weiß? Ich habe mir in den letzten Tagen die Füße abgelaufen nach einem Ersatzmann. Da heißt es immer: ›Du Glücklicher! Du machst gratis die herrlichsten Reisen – wenn ich doch mal an deiner Stelle sein könnte!‹ Wenn man aber dann zu einem Kollegen kommt und sagt: ›Nun, jetzt kannst du mal an meiner Stelle sein, mach diese Fahrt an meiner Statt und du tust mir noch einen Gefallen damit –‹, da hat der eine grad keine Zeit, und der andere hatte sich soeben verlobt, und der dritte ist zu bequem geworden – auf einmal fürchten sie die Stürme und die Seekrankheit und die Arbeit … Was hast du denn?«

Thomas war aufgesprungen. Er setzte dreimal an, aber er war so aufgeregt, daß kein Ton von seinen Lippen kam. Er schluckte und zitterte, und schließlich brachte er hervor: »Es wäre möglich … daß ich an deiner Stelle … mit der Columbia …?«

Veith starrte ihn ein paar Sekunden an: »Blödsinn! Du glaubst, ich habe dir das alles erzählt, um dich zu veranlassen … Nein, Tommy, ich hab’s ja schon aufgegeben, ich bin bloß ins Reden gekommen. Bist ein guter alter Junge, ich weiß.«

»Ob es möglich wäre, will ich wissen! Ob es jetzt noch möglich wäre! Ich habe alle meine Papiere bei mir, auch mein Doktordiplom. Bloß die amerikanische Einreisebewilligung hab ich nicht, und deshalb war ich ja in der Direktion, und ich bin ja verzweifelt, weil ich nicht fahren kann, und wenn ich nun an deiner Stelle …« Er sprach ziemlich wirr, aber schließlich konnte er Veith doch klarmachen, daß er es nicht aus Gefälligkeit tun wollte, sondern weil sein eigenes Herz daran hing, heute noch an Bord der Columbia zu kommen.

»Natürlich ist es möglich«, sagte Veith.

Sie sahen einander lange an und schwiegen. Es war so sonderbar, daß sie einander in dieser entscheidenden Stunde begegnet waren, um sich gegenseitig zu helfen.

In einer knappen Stunde war alles geregelt. Veith meldete sich krank: in der vergangenen Nacht plötzlich heftige Blinddarmschmerzen, Operation wahrscheinlich dringend geboten. Reise lebensgefährlich. Der Leiter der Schiffahrtsgesellschaft kennt Doktor Veith seit Jahren, es ist zum ersten Mal, daß er einen Vertrag nicht einhält, keinerlei Grund, an seinen Worten zu zweifeln. Und was Doktor Thomas Wohlmut betrifft, für dessen Verläßlichkeit und Tüchtigkeit Veith mit allem Nachdruck bürgt – ein Blitzgespräch mit der Kissinger Kurverwaltung beseitigt die letzten Bedenken –, die Direktion ist entzückt, einen solchen Ersatzmann zu finden, der in zwölfter Stunde einspringt und dessen Papiere in vollster Ordnung sind. Die Sekretärin wird gerufen, der Vertrag in die Maschine diktiert: Kajüte und Verpflegung erster Klasse, 500 Mark Honorar. Der Direktor telefoniert mit dem amerikanischen Konsulat: »Der Herr Konsul erwartet Sie.« Zwölf Minuten später hat Thomas in seinem Paß Einreisevisum und Landungsbewilligung. Eine Uhr schlägt zehn. Der Zug nach Bremerhaven ist versäumt. Tut nichts. Ein gutes Auto wird geheuert, holt den Koffer von der Bahn, rast los. Veith sitzt neben Thomas, er hat seinen Arm wie in alten Tagen um die Schulter des zarteren Freundes gelegt. Auf dieser Fahrt spricht keiner von ihnen ein Wort. Vielleicht kommt es ihnen traumhaft vor, daß sie nun plötzlich ihren Willen haben, und sie fürchten, sich zu wecken. Thomas fühlt keine Schwere vom ungewohnten Wein mehr im Kopf, im Gegenteil, er ist wach wie noch nie, frisch und stählern gespannt, wie nach einem eiskalten Bad. Er fühlt eine neue Kraft in sich, die ihm Mut gibt, für alles, was noch vor ihm liegt: Zum ersten Mal in seinem Leben hat er sich dem Schicksal widersetzt – und er hat einen ersten Sieg davongetragen.

Um elf kommen sie in Bremerhaven an. Das Dock für die Columbia ist noch im Bau, das Schiff liegt draußen, und der letzte Tender, vollgepfercht mit Leuten, nimmt sie gerade noch auf und tutet gleich darauf sein Abfahrtssignal. Menschengeheul mischt sich in das der Sirenen, Abschiedsschreie gellen vom Ufer her über den schnell breiter werdenden Streifen Wassers, Tücher winken herüber, werden winzig, verschwinden.

»Dort ist die Columbia«, sagt Veith. Er sitzt auf Thomas’ kleinem Koffer, raucht und ist von stillverträumter Munterkeit. »Dort!«

Thomas fühlt einen Stich im Herzen. Dort also ist Sybil. Dort ist Shortwell. Dort muß sich, in den allernächsten Tagen, sein Schicksal, Gott weiß wie, entscheiden. Je näher sie dem Dampfer kommen, desto ungeheuerlicher wächst er von allen Seiten. Das Schiff, auf dem Thomas sich befindet und das ihm, als er es bestiegen, groß erschienen war, schrumpft zusammen, ist nur mehr ein kleiner Kahn, die Columbia aber ist ein Berg, ein riesenhafter Berg und Thomas fragt sich beklommen, wie es möglich sein werde, diesen Berg zu besteigen. Er sieht Leute auf dem Kamm des Berges sich bewegen, er hört abgerissene Klänge einer Kapelle.

»Sie ist doch eine der Schönsten!« sagte Veith hingerissen und seine kleinen blauen Augen leuchten wie beim Anblick einer schönen Frau.

Plötzlich, als sie schon ganz nahe sind, öffnet sich mitten im Bauch des ungeheuren Berges eine Doppeltür. Gleich darauf werden vom Tender die Brücken herabgelassen, und Thomas geht als einer der ersten über die Brücke hinein in den lebendig bewegten Organismus der Columbia.

4

Diese Ausfahrt der Columbia vom 19. August 1929 war wenige Tage später in allen Großstadtkinos zu sehen. Denn es war keine gewöhnliche Ausfahrt, sie hatte eine gewisse politische Bedeutung; ein führender amerikanischer Staatsmann – wir wollen ihn Mr. Burtlett nennen – verließ an diesem Tag, nach viel besprochenen und viel umstrittenen Verhandlungen, die allerdings bisher kein sichtbares Ergebnis gezeitigt hatten, Europa. Das offizielle Deutschland vertrat die Ansicht, daß es in diesem Staatsmann einen warmen Freund besaß, und feierte ihn deshalb nach Kräften. Die Zeitungen hatten Berichterstatter entsandt und die Filmgesellschaften Operateure. Die Kapelle spielte amerikanische Nationallieder.

Als Veith und Thomas auf das Oberdeck kamen, stand Mr. Burtlett gerade in Shake-hand-Stellung mit einem deutschen Herrn vor dem Kurbelkasten, beide hatten die Hüte gelüftet und lächelten das ewige vertrauenerweckende Optimistenlächeln, das die gesamte westliche Prominenz zur Schau trägt, wenn sie fotografiert wird. Um die beiden Diplomaten war ein Halbkreis von Funktionären zweiter Lichtstärke gruppiert und markierte unbeholfen Gespräch.

»Achtung! Aufnahme!«

Sofort erstarb das markierte Gespräch auf den lächelnden Lippen, parallel starrten acht Augenpaare in den Apparat. Es war ein Kreuz mit dieser Edelkomparserie!

Francis Hamson von der Evening Post in New York fotografierte die Gruppe der Diplomaten mit einer winzigen Kamera schärfster Optik. Er hatte im Auftrag seines Blattes Mr. Burtletts Reise von Anfang an mitgemacht, ohne daß es ihm gelungen wäre, die geheimen Zwecke dieser Reise herauszubekommen. Bereits neigte er zu der Ansicht, daß sein Vorgesetzter, der politische Hauptredakteur der Evening Post, ein Esel und Burtlett wirklich nur nach Europa gefahren sei, um sich bei allerlei Empfängen und Banketten fotografieren zu lassen. Auch daß die Rückfahrt auf einem deutschen Dampfer erfolgte, mußte nichts anderes bedeuten als eine liebenswürdige Verlängerung des Zu-Gaste-Seins.

»Darf ich Sie hierher bitten?«

Der Operateur wünschte eine Aufnahme gegen den Hintergrund der unablässig dröhnenden Musikkapelle, und Mr. Burtlett verlegte bereitwillig die Verabschiedung von dem nächsten Herrn auf den Platz vor der großen Jazztrommel. Er war ein langbeiniger hagerer Mensch von etwa vierzig Jahren. Wenn er lächelte, verschwanden seine Augen in vielen kleinen Falten, und sein Gesicht wurde beherrscht von dem starken, wohlgepflegten Gebiß, das die schmalen Lippen freilegten.

»Ich habe ihn gekannt, als er noch so klein war«, sagte Veith. »Das heißt, wir fuhren auf demselben Schiff durchs Mittelmeer, zwei Jahre nach Friedensschluß. Er war damals Sekretär eines Schiffsreeders namens Stephanson. Du hast niemals von Stephanson gehört? Das ist ein toller Bursche, mein Lieber, ein Grieche von Geburt, oder ein Armenier, ursprünglich hat er Stepanides geheißen; er soll als Knabe barfuß gelaufen und mit zwanzig Jahren schon Millionär gewesen sein, ein Mensch, der mit der Grazie eines Nijinski über Leichen geht und der heute beinahe die gesamte amerikanische Handelsschiffahrt beherrscht. Damals hielt er sich in jedem Hafen zu beiden Seiten des Ozeans eine Geliebte und jeder dieser Geliebten eine Wohnung und hinter jeder her einen Detektiv, denn er liebt es nicht, betrogen zu werden. Ich möchte gerne wissen, wie er es heute treibt, und wenn du die Ehre haben solltest, Mr. Burtlett ein Abführmittel zu geben, mußt du ihn unbedingt nach diesem Stephanson fragen. – Aber hier ist unser Kapitän. Er kann diesen Abschiedsklamauk gar nicht ausstehen, aber wenn schon gekurbelt werden muß, dann will er doch mit auf dem Film sein. Hallo, alter Fritz!«

Der Kapitän fuhr herum. Er war ein kleiner, hagerer Mann, dessen Haare schon grau zu werden begannen. Auf seinem Gesicht lag noch das künstliche Lächeln für den Kurbelkasten. Es paßte schlecht in die scharfen, häßlich klugen Züge, denen der Kapitän den Spitznamen »alter Fritz« verdankte. »Er ist ein Kerl!« flüsterte Veith, und Thomas erinnerte sich aus Gymnasiastentagen, daß dies das höchste Lob für männliche Tugenden war. Der Kapitän begrüßte Veith sehr herzlich.

»Komm rasch!« sagte er, »stell dich neben mich. Du kommst noch mit auf den Film.« Als er aber hörte, daß Veith keinen Wert darauf legte, gekurbelt zu werden, machte es ihm plötzlich auch keinen Spaß mehr und er ließ sich Veiths traurige Geschichte von der Blinddarmreizung erzählen. »Wie schade!« rief er. »Ich hatte eine Menge Neuigkeiten für dich! Und wir werden eine interessante Fahrt haben, mit all diesen Amerikanern.«

»Erzähle alles, was du weißt, meinem Freund Thomas. Er hat ein wunderbares Gedächtnis, ich werde auf meine Kosten kommen, wenn wir uns wiedersehen. Und sei überhaupt so nett zu ihm, wie du es sein kannst, denn er ist der beste Junge von der Welt! Er hat mir heute vielleicht das Leben gerettet. Mache ihn mit möglichst angenehmen Leuten bekannt, damit er sich nicht langweilt, und hüte ihn vor Goldgräberinnen, falls du welche an Bord hast.«

»Sind Sie nicht verheiratet?« fragte der Kapitän.

Thomas fühlte, wie ihm das Blut ins Gesicht stieg.

»Ja«, sagte er und bereute es sofort. Was würde er sagen, wenn er gefragt würde, wo seine Frau war? Niemand fragte Thomas nach seiner Frau, der Kapitän wurde gerufen und empfahl sich freundlich. Veith packte Thomas am Arm und sagte: »Jetzt zeige ich dir deine neue Wohnung.«

Er war auf der Columbia zu Hause, er kannte alle Matrosen und Offiziere, die Stewards und die Gewohnheitspassagiere, und während er Thomas die drei Treppen hinab ins C-Deck führte, schüttelte er unzählige Hände, stellte unzählige Fragen.

»Wie geht’s der Frau?« – »Ist dein Bruch schon operiert? Alles in Ordnung, ja?«

Dabei schien er gar nicht zu bemerken, daß sein Freund sich durchaus nicht so benahm, wie jeder andere, wenn er sich zum ersten Mal auf einem schwimmenden Giganten vom Glanze der Columbia befindet. Thomas stieß keine Rufe des Erstaunens und der Bewunderung aus, er stellte keine Fragen, er sah fortwährend um sich, er war gedankenabwesend und vollkommen schweigsam. Dreimal hatte er unter den Neugierigen auf dem Oberdeck Sybil und Shortwell zu sehen geglaubt und jetzt, da sie die Korridore zwischen den Passagierkabinen entlanggingen, glaubte er ihre Stimme hinter jeder Türe zu hören.