8,99 €

Mehr erfahren.

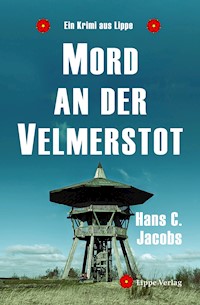

- Herausgeber: Lippe Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

Eine mörderische Schatzsuche »Stellt euch vor, wir finden den großen Schatz!« Die Begeisterung des Schatzsuchers wirkt ansteckend. »In Leopoldstal gibt es die Silbermühle, den Silbergrund, den Silberort und den Silberbach. Diese alten Namen haben doch eine Bedeutung. Irgendwo dort werden wir etwas finden!« Jan, Archäologe des Lippischen Landesmuseums, und seine Freundin Linda suchen ebenfalls den Schatz. Dabei ist ihnen das organisierte Verbrechen auf der Spur. Einer der Schatzsucher wird schließlich tot an der Velmerstot aufgefunden. Die Detmolder Kommissarin Felicitas Rauch sucht den Mörder. Lutrud, die sächsische Kriegerin, kämpft im Mittelalter gegen Karl den Großen und behütet den Schatz ihres Vaters. Geheimnisvolle Mächte verbinden die Frauen. »Eine wilde Mischung aus Lippe: Eine bisexuelle Kommissarin, eine albanische Verbrecherbande in Lippe, Karl der Große mit einem Massaker an den Externsteinen, Walküren und germanische Götter, ein Schatz, natürlich ein schöner Mord und nicht zuletzt im Zentrum der Ereignisse ein langweiliger Mittelalter-Archäologe aus Detmold mit seiner Freundin. Die Liebe kommt nicht zu kurz. Lasst euch überraschen!«

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 357

Ähnliche

Hans C. Jacobs

Mord an der Velmerstot

Lippe Verlag

Bibliographische Information der Deutschen Bibliothek

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte Daten sind im Internet über https://portal.dnb.de abrufbar.

Copyright 2023 by Lippe Verlag, vorsichtig korrigierte Auflage 2024Dr. Hans Jacobs, Am Prinzengarten 1, 32756 DetmoldISBN 978-3-89918-844-8

1 Kempski

Der Tritt traf ihn von hinten und warf ihn zu Boden.

»Was soll das?«, schrie er und erhob sich langsam. Da traf ihn schon der zweite Tritt, härter und unbarmherziger als der erste, genau vor die Brust. Sein Atem stockte. In diesem Moment wusste er es: Er würde diesen Ort nicht lebendig verlassen. Er drehte sich um, rannte einfach los, so schnell er konnte, angsterfüllt, mit Schmerzen in Brust und Rücken. Hatte der Tritt eine Rippe gebrochen?

Ich muss weg. In seinem Kopf kreiste nur noch dieser eine Gedanke. Weg von hier!

Er war unsportlich, etwas übergewichtig, aus den besten Jahren heraus. Die Brust brannte. Der Atem ging schwer, zu schwer. Hinter ihm die ihn verfolgenden Schritte auf dem Laub, langsam und systematisch, ein Jäger, der sich seiner Beute sicher war. Er stolperte, richtete sich wieder auf und gerade als er Hoffnung schöpfte, bemerkte er, dass er in die falsche Richtung gelaufen war und vor einer Felswand stand. Kein Entrinnen!

Friedrich Kempski war gern an den alten Steinbrüchen unterwegs. Er mochte den Wald an diesen Spätsommertagen ganz besonders. Die Sonne schien so lieblich. Heute hatte er wieder nach dem Schatz suchen wollen und seine Ausrüstung wie immer ordentlich vor sich ausgebreitet. Dazu gehörten seine Sonde zur Metallsuche, Schaufel und Spaten, und ein blaues Brecheisen, um Steine an die Seite zu rollen.

Er benötigte den Schatz unbedingt, um seine Schulden zu begleichen. Er hatte sich mit den falschen Leuten eingelassen und wurde bedroht. Massiv bedroht. Er war sich sicher, den Schatz an den Steinbrüchen zu finden, und er und seine Freunde hatten sogar Dokumente, die das bestätigten.

»Was willst du von mir? Lass mich in Ruhe!«, schrie er und wusste doch, dass er keine Gnade finden würde. Panisch blickte er sich um, suchte etwas zur Verteidigung. Ja, ich muss mich wehren! Irgendwie. Der Gedanke machte ihm Mut und er bückte sich nach einem Stock.

In diesem Moment erwischte ihn ein fürchterlicher Schlag mit dem Brecheisen. Er fand sich auf dem Boden wieder, das feuchte Laub unter sich, wehrlos; das Blut floss in Strömen aus seiner Stirn und nahm ihm die Sicht. Wie durch einen Nebel sah er das Eisen erneut auf sich zukommen und versuchte verzweifelt, es mit beiden Händen aufzuhalten. Vergeblich. Nein!

Der schreckliche Hieb schleuderte seine Arme zur Seite und erschütterte seinen Kopf. Schmerz im ganzen Körper. Arme und Beine gelähmt. Er konnte sich nicht einmal umdrehen, um sich zu schützen. Was geschieht mit mir? Alles drehte sich in seinem Kopf. Hilfe!

Das Eisen hatte ihm fast den Schädel gespalten und verursachte diese entsetzlichen Schmerzen. Warum hilft mir denn niemand? Ein letzter Gedanke.

Bitte nicht! Er versuchte, um Gnade zu flehen, doch kein Laut verließ seine Lippen.

Das Ende kam schnell. Ein letzter Schlag vollendete das Werk. Bewegungslos lag er auf dem Waldboden. Wie durch Watte hörte er an diesem schönen warmen Tag die Vögel singen, ganz als ob alles normal wäre. Schmerz und Angst wichen und machten Platz für Frieden. Die Erde drehte sich weiter und nahm keinen Anteil an seinem Schicksal. Die Augen geschlossen träumte er kurz von der Sonne und den Bäumen, die er so liebte …

2 Lutrud: Leopoldstal in der Sachsenzeit im Jahr 772

Äste brechen, Schritte auf morgenfeuchtem Laub. Ich höre sie, bevor ich sie sehe, und verkrieche mich ins Gebüsch. Dunkle Gestalten ziehen vorbei in der Dämmerung – Männer, stumm, mit gezückten Schwertern und Äxten, Schilden aus Holz, Rüstungen aus Leder und Eisen und groben Helmen auf den Köpfen. Einige haben ihre Bögen mit Pfeilen gespannt. Sie führen Wolfshunde mit sich, wie auch wir sie besitzen, furchteinflößend und ausgebildet zum Jagen und Töten. Solch eine Truppe habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ich kann kaum atmen. Meine Brust ist wie zusammengedrückt.

Sie wollen zu unserem Dorf! Wir leben hier mit einigen Familien, geschützt am Rande des Talkessels, umgeben von mächtigen Buchenwäldern, mit meinem Vater Eggi als Oberhaupt. Meine Eltern haben meinen zukünftigen Ehemann, den ich im nächsten Jahr heiraten werde, bereits ausgesucht. Er kommt aus dem Nachbardorf, ist stark und wohlhabend und hat eine gute Seele. Ich habe mir vorgenommen, ihm eine liebende Frau zu sein und viele Kinder zu schenken.

Es ist früh und die Sonne schickt ihre ersten Strahlen in den Morgenhimmel. Ich befinde mich einige hundert Schritte entfernt oberhalb unseres Dorfes, um die während der Nacht gesprossenen Pilze zu suchen. Wenn man sie im Morgengrauen erntet, sind sie besonders geschmackvoll.

Mehr und mehr Krieger ziehen leise und zielsicher durch den Frühnebel. Wie gelähmt beobachte ich die Meute. Sie sehen schrecklich aus! Mir kommen die Erzählungen meines Vaters in den Sinn, über seine Beutezüge, an denen er als junger Mann teilgenommen hat und die ihm seinen Reichtum beschert haben. Genauso hatte er ausgesehen, genauso hatte er sich angeschlichen und er hatte genau das Gleiche im Sinn gehabt. In diesem Moment wird mir klar, dass sie meine Familie, unser Dorf und mein bisheriges Leben auslöschen werden und dass uns nichts mehr retten kann.

Ich ahne, was die Männer mir antun werden, wenn sie mich entdecken. Ich will schreien, doch kann es nicht, weil ich wie gelähmt bin und die Furcht mir Herz und Mund verschlossen hat. Ich drücke mich in die Erde, so tief es geht, versteckt im Gebüsch, spüre meinen Puls in den Ohren schlagen, presse mein Gesicht ins Laub und bete zu den Göttern, dass sie mich nicht entdecken.

Den Hunden haben sie die Mäuler verbunden, damit sie nicht bellen, und so können sie nur böse knurren. Seit Tagen haben sie nichts zu fressen bekommen; sie sind blutrünstig und brutal und fürchterliche Gegner im Kampf. Mein Vater erzählte, dass die Tiere kurz vor dem Angriff losgelassen werden, um Wachposten anzugreifen und Unruhe zu stiften, und dass sie fähig sind, einen Menschen zu töten. Sie sind so kampfeslustig auf ihr Ziel konzentriert, dass sie mich nicht bemerken. Endlich ist die Horde vorüber, mein Herz beruhigt sich allmählich und ich krieche fort, Ausschau haltend nach weiteren Kriegern.

In diesem Moment beginnt der Angriff: Ich höre das Bellen der Hunde, die Rufe der Männer und das Brechen von Holz. Sie dringen in unser Dorf ein. Es wird lauter und lauter, Männerstimmen donnern Befehle, Kriegsgeschrei hallt durch den Wald und Frauen kreischen. Ich höre die Stimme meines Vaters, wie er nach seinen Männern ruft – kurz – und dann einen letzten Schrei! Mein Lebtag werde ich nicht vergessen, wie seine Stimme erlischt und mit ihr jede Hoffnung.

Ich drücke mich auf den Boden, versuche darin zu versinken und wie eine Maus ein sicheres Loch zu graben. Kleid und Zöpfe sind verdreckt, aber ich störe mich nicht daran. Ich höre die schrillen Laute wie in einem Traum und krieche zunächst nur langsam, dann immer schneller fort. Die Furcht frisst mich auf, der Lärm verfolgt mich und schließlich kann ich mich nicht mehr halten, springe auf und laufe durch den Wald, so schnell es geht, egal wohin! Umnebelt von Panik vergesse ich alles, jede Vorsicht und jedes Denken. Ich muss fort, fort von hier, unbedingt! Ich stürze mehrfach, Dornen zerreißen mir Arme und Beine. Ich blute aus Rissen und kleinen Wunden und spüre doch keinen Schmerz. Schließlich bemerke ich erschrocken, dass ich in meiner Raserei im Kreis gelaufen bin und auf der Kuppe oberhalb unseres Dorfes stehe, von wo aus ich das Grauen überblicken kann. Ich werfe mich erneut zu Boden.

Das Inferno tobt eine Weile und dann folgt Stille, nichts als endlose Stille. Das Eingangstor unseres Dorfes ist zerstört. Das Backhaus brennt. Überall leblose Körper. Es ist vorbei. Krieger dringen in die Häuser meiner Familie ein und geben acht, dass niemand entkommt.

Aus den Erzählungen weiß ich, dass sie die Alten töten und die übrigen Männer, Frauen und Kinder misshandeln und als Sklaven mit sich nehmen. Auch wir hatten selbstverständlich Sklaven, junge Männer und Frauen, über die ich mir nie Gedanken machte. Sie wurden gekauft oder von Beutezügen mitgebracht und lebten mit uns. Sie gehörten zu uns, mussten arbeiten wie wir selbst und wurden bei Ungehorsam genauso geschlagen wie wir. Allerdings waren sie keine Freien, sondern eben Sklaven, und mein Vater konnte mit ihnen machen, was er wollte. Oft haben sie in ihrer fremden Sprache gesprochen oder vor Heimweh geweint. Dieses Schicksal steht nun meiner Familie bevor und ich muss mich vorsehen, dass es mir nicht auch so ergeht.

Wer sind diese Männer? Sie tragen andere Kleidung. Helme aus Eisen, große Äxte und lange Klingen, anders als die kurzen Sax-Schwerter unserer Männer, um ihre Hälse Bänder mit Kreuzen daran.

Ein umherziehender Sänger hat uns einst an den Winterabenden von den Franken erzählt, die unter Führung des Königs Karl unser Land verwüsteten. Erregt hörten wir zu, als er die fremden Krieger beschrieb, die auf schweren Pferden ritten und mit Lanzen und Schwertern kämpften. Der Sänger wusste, dass die Franken jenseits des großen Flusses Wisera (Weser) verbleiben wollten, sodass wir uns keine Sorgen machten und uns in unserem Tal sicher fühlten. Die Erzählungen verursachten ein wohliges Gruseln, während mein Vater beunruhigt war. Was hatte er geahnt?

Der Sänger sprach davon, dass die Franken eine eigene Religion besitzen und nicht mehr an die Götter glauben, die uns seit Generationen begleiten, sondern lediglich an einen einzigen, gewalttätigen Gott. Die Franken zwingen die Freien, den alten Göttern abzuschwören und diesem einen zu huldigen. Sie foltern und töten diejenigen, die sich nicht fügen. Er konnte uns nicht erklären, warum die Franken ihren Gott als »Gott der Liebe« bezeichnen.

Sind das Franken? Wären sie mit einer großen Armee gekommen, hätten wir davon sicher gehört, weil sich solch schlimme Nachrichten schnell verbreiten. Aber sie haben uns mit diesem Trupp angegriffen. Was sie wohl wollen?

In dem Moment fällt mir der Schatz meines Vaters ein, den er vor vielen Jahren von seinem letzten Beutezug mitgebracht hat und der die Grundlage unseres Wohlstands bildet. Er hat nie darüber gesprochen und nur wenige wissen von seiner Existenz, geschweige denn von seinem Versteck. Ist dies ein Stoßtrupp, um unser Vermögen aufzuspüren? Was hat es damit auf sich, dass die Fremden von so weit her kommen und unser Dorf überfallen?

3 Velmerstot

Frisch und kühl hing der Nebel zwischen den Bäumen und die Landschaft wirkte geheimnisvoll, fast wie verzaubert an diesem Morgen. Anton und seine Freunde befanden sich auf ihrer Laufrunde über die Höhenzüge des Teutoburger Walds.

Manchmal begegneten ihnen Spaziergänger mit Hunden, andere Läufer und sogar Wildschweine, vor denen sie Respekt hatten, insbesondere, wenn Jungtiere dabei waren. Heute trafen sie allerdings niemanden, keinen Mensch oder Tier; Einsamkeit und Ruhe herrschten im Wald und Anton war froh, nicht allein zu sein.

»Welch eine Stimmung!«, schwärmte er und seine beiden Freunde stimmten ihm zu. Stille hatte sich über den Wald gesenkt, keine Geräusche und kein Straßenverkehr waren zu hören, nur ihre Schritte. Der Sommer fand langsam sein Ende und selbst die Vögel sangen nicht mehr.

Die drei waren bereits eine ganze Weile unterwegs. Zu Beginn hatten sie gefröstelt, waren jedoch schnell warm geworden, als sie von den Externsteinen kommend über den Knickenhagen zum Silberbachtal liefen. Von dort aus gelangten sie zur Kattenmühle und auf steilen Wegen hinauf zur Velmerstot.

An diesem Samstag waren sie früher als üblich gestartet, weil Anton mittags nach Bielefeld musste, um eine neue Kommode und Kleinigkeiten für ihre Wohnung zu kaufen. Anja – seine Frau – war unerbittlich, sodass er in den sauren Apfel beißen und mit ihr in das schwedische Möbelhaus fahren musste. Die Freunde hatten mitleidig gelacht, einem früheren Termin jedoch zugestimmt. Sie ahnten nicht, dass dieser Lauf anders werden würde als sonst.

»Wusstet ihr eigentlich, dass die Velmerstot der vierthöchste Berg in Lippe ist?«, fragte Anton.

»Gut, dass du das jetzt sagst«, keuchte Malte. »Das hilft mir jetzt wirklich.« Anton lachte.

An der preußischen Velmerstot angelangt ließen die drei Freunde es sich nicht nehmen, die Rundumsicht über das Lipperland auf dem hölzernen Aussichtsturm zu genießen. In der Ferne sahen sie das Hermannsdenkmal und den hohen Sendemast des Bielsteins; hinter einer Hügelkette versteckte sich das Städtchen Horn und direkt im Tal vor ihnen rauchten die Schornsteine einer Holzfabrik. So früh am Morgen waren sie die ersten Besucher. »Ist das schön!« Alle drei waren begeistert, obwohl sie schon so oft hier oben gewesen waren.

Entspannt liefen sie weiter zu den wilden Felsen der lippischen Velmerstot. »Wohin führt eigentlich der Weg da drüben?«, fragte Malte an einer Abzweigung mit einem bunten Informationsschild.

»Der Weg gabelt sich und geht nach links in Richtung Leopoldstal.« Anton wies mit dem Kopf in die Richtung.

»Und nach rechts? Wohin führt der?«

»Auf halber Höhe den Bergrücken entlang. Dort gibt‘s große, alte Steinbrüche«, steuerte Johannes, der Dritte im Bunde, bei.

Die beiden wussten um Johannes’ Leidenschaft, kreuz und quer zu laufen und unterwegs neue Orte zu erkunden. Die Läufe mit ihm waren meist etwas länger, aber interessant. Sie hatten mit ihm allerlei neue Wege entdeckt, Aussichten und verborgene Landschaftsschönheiten, sich aber auch schon gnadenlos verlaufen. Mit Johannes war es wie mit einer Wundertüte – man wusste nie, was dabei herauskam.

»Wollen wir hin?«

»Anton, was wird Anja sagen?«

»Klar laufen wir dorthin! Wir haben genügend Zeit. Und falls es knapp wird, laufen wir etwas schneller. IKEA kann warten.«

»Da geht es lang«, sagte Johannes und wies nach rechts. Stumm liefen sie nebeneinander und Johannes führte sie an einigen Weggabelungen vorbei, bis sie an einem Abhang standen. Vor ihnen lag der einsame Steinbruch, wie schon seit Jahrhunderten. Vertrocknete Bäume im Talkessel, schemenhafte Felsbrocken, düsteres Licht und Nebelschwaden, kein Vogelgeräusch.

»Das ist ja riesig«, flüsterte Anton. »Ich wusste nicht, wie es hier aussieht. Du kennst Ecken!«

»Wir sind richtig. Ich war schon einige Male hier«, sagte Johannes. »Wenn wir weiterlaufen, finden wir noch mehr Steinbrüche. Aber dann wird Anja sauer.«

Unternehmungslustig zeigte er in die Tiefe. »Lasst uns hinabklettern. Hinten rechts befindet sich eine kleine Höhle.«

Vorsichtig kletterten sie den Abhang hinab, kleine Steine lösten sich und sie rutschten nach unten. Dort angekommen stellten sie fest, dass der Talgrund unwirtlicher war, als es von oben schien. Es gab es nur Gebüsch, hüfthohes Gras und Brombeerranken, die nach ihren Beinen griffen.

Johannes wies ihnen die Richtung. »Jetzt rechts – an der Felswand entlang geht es am besten.« Sie bahnten sich ihren Weg über eine Geröllhalde voller Brennnesseln. Antons Beine waren zerkratzt und brannten und ihm kam der Spruch seiner Großmutter in den Kopf: »Wenn du deine Beine mit Brennnesseln verbrennst, bekommst du später kein Rheuma.« Warum musste Johannes sie eigentlich hierhin führen?

»Ich habe Fotos von mir, wie ich als kleiner Junge vor den Felsen stehe. Mein Vater hat mit uns früher diese Gegend erkundet«, erzählte Johannes.

»Beeindruckend!« Anton starrte hinter sich in den Nebel, der die Grenzen des alten Steinbruchs verbarg. Gedämpfte Farben. Bäume im Dunst. Schemen. Er blickte sich um.

Johannes schien das nicht zu stören, er ging einfach weiter. »Dort ist gleich die Höhle. Wir können nicht rein«, erklärte er, »weil der Eingang mit einem Gitter verschlossen ist, um die Fledermäuse zu schützen. Daneben steht ein Info-Schild des NABU.« Die beiden anderen nickten.

Vor dem Höhleneingang lag etwas, das wie ein Kleiderbündel wirkte. »Warum werfen die Leute ihren Plunder in die Landschaft? Sie haben doch ihre Mülltonnen zu Hause.« Malte wurde zornig. Er ärgerte sich stets, wenn er im Wald Unrat fand. »Sie können das doch auch in die Altkleidersammlung bringen, oder?«

Eine Krähe schrie hinter Anton. Erschrecken. Als er sich umblickte, war alles im Frühnebel verborgen und nur der Flügelschlag der Krähe zu hören. Warum ist es heute so unheimlich? Beklemmung in der Brust. Es war keine gute Idee, hierhin zu kommen. Nein, wirklich nicht. Was machen wir in diesem Steinbruch? In dieser Düsternis, fuhr ihm durch den Kopf. Ich will weg! Sein Herz schlug schneller, der Magen zog sich zusammen.

Die Krähe rief wieder.

»Ach du Scheiße!«, rief Malte nahe der Höhle. Anton wandte sich wieder um und sah Malte zitternd vor dem Kleiderbündel. Nun erkannte auch er es: Da lag keine alte Kleidung im Wald. Leblose Augen in einem bleichen Gesicht, wirre und schmutzige Haare, blutig, ein menschlicher Körper, unnatürlich verdreht, schlammverschmiert. Kein Zweifel, sie hatten einen Toten gefunden!

Die Krähe rief ein drittes Mal. Anton war starr vor Schreck und wusste nicht, was er tun sollte. Was war bloß geschehen? Warum mussten ausgerechnet sie diesen Toten finden? Er konnte sich nicht bewegen. Johannes beugte sich vor und erbrach sich auf die Steine.

4 Rauch

Absperrband. Blaulicht. Krankenwagen.

Warum sieht es so aus wie in einem amerikanischen Krimi?, dachte Felicitas Rauch, und warum ausgerechnet am Samstagmorgen? Müde stand die Kommissarin an der Straße zur Silbermühle in Leopoldstal unterhalb der Velmerstot und ließ die Szenerie auf sich wirken. Polizeiwagen blockierten die Straße, das Blaulicht tanzte im Nebel, dazwischen flatterte Absperrband, Polizisten in Schutzwesten sorgten für Ordnung. Trotz des noch jungen Tages hatten sich bereits die unvermeidlichen Schaulustigen eingefunden.

»Unglaublich, wie viele Menschen da sind.« Rauch hatte ihre blonden Haare zu einem strengen Pferdeschwanz gebunden; dazu trug sie eine dunkelrote Lederjacke. Rot war ihre Farbe: Lippenstift, Brille, Ohrringe, an besonderen Abenden sogar das Dessous. Sie stellte ihren Dienstwagen vor die Absperrung und ging die Straße entlang, bis sie ihren Kollegen Kai Krause traf, der sie freundlich grüßte und kurz informierte: »Drei Jogger haben die Leiche gefunden. Es handelt sich um einen Mann, in den Vierzigern, bekleidet. Sieht aus, als wäre er erschlagen worden. Die Einsatzkräfte sind alle vor Ort, wir sind mit acht Kollegen dabei und haben alles gesichert – und nun warten wir auf die Spurensicherung.«

»Sehr gut, danke Ihnen.« Rauch sah das Blaulicht im nebeligen Wald. Auf der Straße stockte schon der Verkehr und Krause schaute mit geübtem Polizistenblick über die wartenden Fahrzeuge. Mit einem Mal pfiff er laut auf und nickte. Auf Rauchs fragenden Gesichtsausdruck hin zeigte er auf ein dunkelblaues Motorrad und sagte: »Honda Fireblade – 1999er Modell.« Rauch schaute ihn skeptisch an.

Krause erwiderte: »Ja, ich weiß! Das ist meine Schwäche. Aber ich steh’ halt drauf. Ich habe selbst eine alte Maschine; das ist noch richtig gute Technik. Das Bike da vorn hat 128 PS, das war damals der Wahnsinn. Ich habe früher damit geliebäugelt; eigentlich ist es eine Rennmaschine – als Reisemaschine mit Gepäckkoffer sieht man sie selten. Das ist kein Sonntagsfahrer, sondern einer, der damit auf Reisen geht. In Schweden habe ich einige dieser Maschinen gesehen. Gefällt mir!«

Rauch schüttelte leicht den Kopf und dachte an ihre eigenen, nicht so angenehmen Motorraderlebnisse. Es war erstaunlich, was Männer an diesen Gerätschaften fanden; dabei war Krause ein netter und vernünftiger Mensch.

Krause bemerkte, dass Rauch seine Begeisterung nicht teilte, und fuhr fort:

»Wir müssen ziemlich weit in den Wald hinein und der Weg ist richtig schlecht. Dort vorn steht ein geländegängiges Auto. Wenn Sie mitkommen möchten …?« Auf ihrem Weg zum Fahrzeug sahen sie am Straßenrand mehrere Rettungswagen mit Sanitätern und in Decken gehüllten Gestalten, bei denen es sich offenbar um die drei Jogger handelte.

»Die Jogger haben einen ordentlichen Schock erlitten. Laufen in aller Ruhe durch den Wald und dann so was …«

»Wie geht es ihnen?«

»Die Sanitäter kümmern sich gerade um sie. Ein Seelsorger ist schon da.«

»Wir lassen sie vorerst in Ruhe und befragen sie später.«

Sie fuhren einen schmalen, sandigen Weg nach oben und bogen mehrfach auf immer unwegsamere Pfade. Schließlich standen sie am Rand eines alten verlassenen Steinbruchs, unauffällig und abseits des Weges. Überall Sanitäter, Feuerwehrleute, Polizisten und dazu geländegängige Rettungs- und Polizeiwagen. Die Menge an Menschen und Material beeindruckte Rauch immer wieder.

»Hier geht es lang.« Ihr Kollege wies ihr den Weg nach rechts, den Talkessel hinunter in Richtung der Felswand. Langsam näherten sie sich dem Tatort und Rauch war erstaunt, wie weit sich der Talgrund erstreckte. Sie versuchte ihre Schuhe nicht allzu schmutzig zu machen.

»Wie kommt man überhaupt freiwillig hierher?«, fragte sie mehr sich selbst als ihren Kollegen. Schließlich hoben sie ein Absperrband an und näherten sich der Leiche. Der Tatort war nahezu unberührt und würde es bis zum Eintreffen der Spurensicherung bleiben. Was von Weitem wie ein Kleiderbündel aussah, entpuppte sich beim Näherkommen als ein gekrümmter Körper mit blassem Gesicht und angetrockneten Blutspuren, direkt vor dem Höhleneingang. Rauch beugte sich über den Toten, hütete sich aber, ihn anzufassen.

»Das Blut kommt von der Kopfwunde«, informierte sie Krause. »Das ist Friedrich Kempski aus Lieme, Lehrer, 42 Jahre alt und verheiratet. Wir haben seine Papiere gefunden und die Fotos verglichen. Bevor wir seine Frau benachrichtigen, muss die Spurensicherung seine Identität bestätigen. Sein Auto steht in Leopoldstal, abgeschlossen. Die Papiere sind vollständig und im Portemonnaie sind etwa 80 Euro. Handy und Autoschlüssel stecken in der Hosentasche.«

»Haben Sie eine Idee, was passiert sein könnte?« Rauch richtete sich auf und fixierte ihren Kollegen.

»Überhaupt keine! Es sind keine Kampfspuren zu erkennen. Das Gras ist an einigen Stellen niedergetreten; das können aber ebenso die Jogger oder Wildschweine gewesen sein.«

Sie unterdrückte ein Fluchen, als sie mit ihrer Lederjacke an einer Brombeerranke hängenblieb, und bat ihren Kollegen: »Können Sie mir bitte helfen?«

»Gern!« Vorsichtig zog er an der Ranke und befreite die Kommissarin. Er schimpfte leise, als er sich an einem Dorn stach. Es schien, als führten die Brombeeren ein tückisches Eigenleben.

»Dieser Ort ist so unwirtlich. Was hat Kempski hier bloß gemacht?«

»Keine Ahnung.«

»Und was haben die Jogger in dem Steinbruch zu suchen? Das ist doch gar keine Laufstrecke.«

»Sie sind oben den Eggeweg entlanggelaufen und haben einen Abstecher zu den Steinbrüchen unternommen.«

»Ich war noch nie in meinem Leben in dieser Gegend.«

»Sie sind auch nicht von hier.«

Rauch bemerkte schmerzlich, dass dem tatsächlich so war. Sie hatte sich vor knapp zwei Jahren aus Köln nach Detmold versetzen lassen und war nach Barntrup gezogen. Zunächst hatten ihr die kleinen Städte und Dörfer – die milde, wellige Landschaft mit dem satten Grün und dem vielen Platz – gut gefallen, doch hatte sie bald feststellen müssen, wie schwierig es war, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen oder gar die Nachbarn kennenzulernen. Die Lipper lebten zurückgezogen, sprachen wenig und wollten nichts mit dem anderen zu tun haben. Rauch besaß außerhalb ihres Dienstes kaum Kontakte und kannte selbst ihre Wohnungsnachbarn nicht. Sie wusste, dass die Lipper davon ausgingen, dass man hier mindestens zwanzig Jahre leben müsste, bevor man dazugehörte.

Krause war von hier. Er kam aus Lippe, aus Hiddesen. Für ihn war vieles normal, was sie wohl nie lernen würde – oder vielleicht in zwanzig Jahren.

Die Frohnaturen in Köln waren viel freundlicher und kontaktfreudiger. Sie konnte sich an die Warnungen einer Kollegin erinnern, die in Lippe so unglücklich gewesen war, dass sie bald in die rheinische Metropole zurückgekehrt war.

Immerhin kannte sie nun die Velmerstot – wenn auch unter wenig angenehmen Vorzeichen.

»Meinen Sie, dass Sie heute noch mit den Joggern sprechen können?« Rauch wollte gern mehr erfahren. Die Ergebnisse der Spurensicherung würden am Montag vorliegen und die Abwicklung des Tatorts lag bei der Detmolder Polizei in guten Händen. Sie konnte sich auf ihre Kollegen verlassen und schätzte ihre Arbeit; die Kollegen waren nicht herzlich, aber solide und vernünftig.

Das hatte sie an ihrem vorherigen Dienstort anders erleben müssen, wo das Arbeitsklima furchtbar gewesen war. Ihrem Vorgesetzten waren seine eigene Position und Macht wichtig und er hatte keine Gelegenheit ausgelassen, dies seine Untergebenen spüren zu lassen. Sein »divide et impera« hatte zu einer zerstrittenen Abteilung und einem schlechten, von Unzufriedenheit, Missgunst und Mobbing geprägten Klima geführt. Die Kollegen hatten kein Vertrauen untereinander gehabt und mehr gegeneinander als miteinander gearbeitet.

Wie oft war Rauch enttäuscht oder weinend nach Hause gekommen und hatte ihre Arbeit verflucht! Als Polizistin konnte sie sich ihren Arbeitgeber nicht aussuchen und ihre Versetzungsgesuche innerhalb Kölns waren allesamt abgelehnt worden. Ihre Versetzung in die lippische Provinz war der richtige Schritt gewesen, selbst wenn sie manchmal daran zweifelte.

»Ich versuche, die Jogger nachher zu befragen«, versprach Krause, »vielleicht kann ich Ihnen heute Nachmittag schon was sagen.«

»Danke!« Rauch strich sich übers Haar und schlenderte durch das verwunschene Tal, um die Stimmung aufzusaugen. Die großen Buchen standen wie Riesen da, stumm und mächtig, für die Ewigkeit gemacht. Die Sonnenstrahlen hatten den Morgendunst längst verdrängt und warfen helle Streifen zwischen den Bäumen auf den Boden. Welch ein merkwürdiger Ort die Velmerstot doch war! Falls es einen Zauberer im Lipperland gäbe, würde er dann hier leben?

5 Jan

Ob sie wohl die Richtige ist? Jan Weigert dachte an seine neue Freundin, mit der er sich gleich im »Café Extrablatt« in Detmold zum Frühstück traf. Er arbeitete als Archäologe im Lippischen Landesmuseum und war in seiner Arbeitszeit flexibel, sodass er sich solche Abstecher leisten konnte.

Die Sonne beschien das Lippische Landestheater. Auf dem Weg zu seinem Büro an der Ameide kam er gern hier vorbei. Der Platz vor dem Theater gefiel ihm in seiner Aufgeräumtheit und Großzügigkeit, obgleich er wusste, dass viele Detmolder anders dachten. Gegenüber befand sich der Schlosspark, eine grüne Lunge inmitten der Stadt, sauber, aufgeräumt und gemeinsam mit dem Schloss eines ihrer besonderen Schmuckstücke. Er war ganz altmodisch mit einem großen Metallzaun umgeben, dessen Tore für die Detmolder offen standen. Dort hielten sich zu jeder Tageszeit Menschen auf, die dort spazieren gingen, auf dem Rasen saßen oder mit ihren Kindern spielten. Jan bedauerte, noch nie an einer Schlossführung teilgenommen zu haben – das hatte er mit den meisten Detmoldern gemein.

Auf dem Theatervorplatz befand sich ein großer bronzefarbener Fuß, eine Nachbildung vom Fuß des Hermannsdenkmals und eine beliebte Stelle für Selfies. Wie oft sah er Instagramer oder ganze Scharen junger Mädchen, die den Fuß als Kulisse für ihre Fotos nutzten!

Das überschaubare und beschauliche Detmold gefiel ihm besser als die großen Universitätsstädte, in denen er bisher gelebt hatte. Er ging gern hier spazieren und ließ seine Gedanken schweifen.

Linda wartete schon und begrüßte ihn vorsichtig mit einem Kuss. Er nahm an ihrem Tisch Platz und bestellte sich einen Cappuccino, sein Lieblingsgetränk. Er fragte sich, wie man ohne Kaffee eigentlich leben konnte. Linda war einer dieser Menschen. »Ich möchte einen schwarzen Tee mit Milch.« Linda war selten geschminkt, sie trug schlichte Kleidung und ihr halblanges Haar meist hochgesteckt. Sie war eine unauffällige Person, zurückhaltend und ernst.

Jan wusste, dass er selbst ebenfalls kein aufregender Mensch war. Er arbeitete seit einiger Zeit als Mittelalter-Archäologe im Rahmen eines zweijährigen Projekts im Museum. Sein Vorgänger hatte spektakuläre Ausgrabungen an der Falkenburg durchgeführt und darüber ein dickes Buch verfasst, während er sich mehr für das Leben der einfachen Leute interessierte und zu Siedlungen und Wüstungen in Lippe forschte. Der größte Teil seiner Zeit war schon vergangen und er musste sich bald auf die Suche nach etwas Neuem begeben. Es war das scheinbar gottgegebene Schicksal eines Archäologen in Deutschland, im Rahmen von Zeitverträgen seine Existenz zu fristen, sodass er häufig umzog und wenig Besitz hatte.

Er betrachtete seine Wohn- und Arbeitsstätten stets als vorübergehend und unternahm wenig Anstrengungen, Bekanntschaften zu schließen oder sich gar zu verwurzeln. Wozu auch, wenn ich nach zwei Jahren wieder fort bin?, hatte er sich ein ums andere Mal gefragt. Er lebte allein und kannte nur wenige Menschen in Detmold. Diese Lebensweise war seinem Liebesleben selbstverständlich nicht förderlich und umso mehr hatte es ihn erstaunt, Linda kennengelernt zu haben.

Linda Feldmann war ebenso alt wie er und er hatte bereits beim ersten Treffen gespürt, dass sie sich auf der gleichen Wellenlänge befanden. Beide waren ruhige Personen und ihrem Alter entsprechend medienaffin. Zwar hatten sie selbstverständlich einen Account bei Tinder, jedoch nie einen ernsthaften Versuch unternommen, über diese Dating-Plattform jemanden kennenzulernen. Der Zufall hatte es so gewollt, dass dies für beide der erste Versuch war, und sie wurden nicht müde zu betonen, welch ein Glücksgriff dies gewesen war.

Sie hatten sich vor einigen Wochen zu einem ersten Treffen im »Café Extrablatt« verabredet. Das »Extrablatt« war ein modernes Café, Teil einer großen Kette, in dem man frühstücken, Burger essen oder einfach nur mit einem Getränk den Abend verbringen konnte. Der Raum war groß und übersichtlich, mit vielen, eng stehenden Tischen und zu lauter Musik, begleitet von Videos auf riesigen Monitoren. Es war unter Schülern und Studenten beliebt und zu jeder Tageszeit trafen sich hier junge Leute, unter denen Jan sich beinahe zu alt fühlte.

Wie aufgeregt war er gewesen, als er Linda das erste Mal getroffen und sich zu ihr gesetzt hatte! Er war ein eher schüchterner Mensch und die ersten Sätze waren ihm schwergefallen, aber das Gespräch hatte sich schnell entspannt und er hatte den Nachmittag genossen. Voller Aufregung hatte er am nächsten Morgen auf Lindas Nachricht mit der Frage nach einem weiteren Treffen kurz entschlossen zugesagt. Seither gingen sie regelmäßig gemeinsam aus und verbrachten die Wochenenden zusammen. Sie gingen ins Kino, machten Ausflüge oder unternahmen ausgedehnte Spaziergänge in Detmold und der Umgebung. Es waren die Alltäglichkeiten, die das Leben lebenswert machten, und Jan fand Gefallen daran, sie gemeinsam mit Linda zu teilen.

»Woran arbeitest du gerade?«, fragte sie ihn.

»Im Museum befindet sich ein Stein, angeblich mit Runen beschriftet. Das interessiert mich als Mittelalterforscher natürlich sehr, nur kann ich ihn leider nicht finden.«

»Liegt er denn nicht in eurem Lager?«

»Magazin. Das Lager heißt Magazin. Dort ist er leider nicht. Er ist vor etwa 150 Jahren eingeliefert worden, soviel ich weiß, und seither gibt‘s keine Aufzeichnungen über ihn.«

»In einem Museum kommt doch nichts weg!«, protestierte Linda.

»Normalerweise nicht. Die Bestände sind riesig und alt und der Stein ist sicher irgendwo. Ich weiß nur nicht, wo. Das passiert immer mal wieder.«

»Runen – ist das nicht diese merkwürdige Schrift mit den Strichen? Kannst du das lesen?« Sie war erstaunt.

»Das ist nicht einfach, aber ja, vieles davon kann ich lesen.«

»Irre!« Bewundernd blickte sie ihn an und nahm einen Schluck ihres Tees.

»Weißt du, was ‚Rune’ heißt?«, fragte er.

»Nein, woher?«

»Das altgermanische Wort ‚rūn’ bedeutet ‚Geheimnis’.«

»Konnten die Menschen das tatsächlich lesen?« Sie verschränkte die Arme vor ihrer Brust.

»Nein, selbstverständlich nicht! Das Wort Geheimnis weist darauf hin, dass die Runen geheimnisvoll waren. Die Schrift wurde bei den Germanen nur von wenigen Schriftkundigen und Priestern verwendet. Die normalen Leute fürchteten sich wahrscheinlich davor.«

»Angst vor Schrift! Warum? Das kann ich mir gar nicht vorstellen!«

»Und doch war es so! Heute ist Schrift etwas Alltägliches. Die Schriftkundigen bewahrten damals ihr Geheimnis. Die meisten Inschriften sind kurz und umfassen nur wenige Worte. Man konnte mit Runen keinen Vertrag abschließen oder ein Epos schreiben. Solche Dinge haben die Germanen lieber mündlich erledigt.«

Jan holte sein Smartphone hervor und zeigte Linda verschiedene Runen. »Die Schrift war magisch und religiös. Es gibt übrigens einen Speer mit der Inschrift ‚Helmvernichtenden Hagel weihe ich an den Speer.’ Vielleicht war das der Name des Speeres. Das gefällt mir richtig gut. Damit ist auch klar, was die Zeichen bedeuten, nicht wahr?«

»Meinst du, dass der Speer magisch war und Helme vernichten konnte?«

»Ja, bestimmt. Und mit diesem Speer kämpfte es sich besser und andere fürchteten ihn.«

»Ich stelle mir gerade Ragnar Lodbrok von der Netflix-Serie ‚Vikings’ vor.«

»Genau! Und der unheimliche Floki hat ihn beschriftet. So könnte es tatsächlich gewesen sein.« Er lachte leise.

»Und meinst du, dass so etwas auf eurem Stein steht?«

»Wohl nicht so wie bei Vikings, aber vermutlich so ähnlich. Das wäre doch spannend, oder?«

»Außerdem wäre dein nächstes Projekt im Museum gesichert, wenn du den Runenstein fändest.« Linda errötete leicht. Als gebürtige Detmolderin hatte sie ihr ganzes Leben hier verbracht und konnte sich weder vorstellen, woanders zu leben, noch dass Jan sie verlassen würde.

Jan nahm die Anspielung und ihr Erröten wahr. Er freute sich, dass sie ihm zuhörte und sich für ihn und seine Arbeit interessierte, wo es doch so viele gab, die nur von sich selbst sprachen und kein Interesse am anderen hatten. Für die meisten Menschen war das Mittelalter nur dunkel und langweilig.

Auf dem Rückweg zum Museum wurde ihm klar, wie gut ihm die Zeit und die Gespräche mit Linda taten und dass er sich bereits jetzt nach dem nächsten Treffen sehnte. Er hatte schon daran gedacht, dass er seinen Aufenthalt in Detmold mit den Runen verlängern könnte. Welche Möglichkeit habe ich denn, wenn ich sie nicht verlieren will?

6 Lutrud

Furchtbare Stille liegt über unserem Dorf. Vorsichtig luge ich aus meinem Versteck und erkenne, wie nah ich gekommen bin und wie kurz ich vor der Entdeckung durch die Fremden stehe. Die Morgensonne hat von unserem Tal Besitz ergriffen und nimmt mir jegliche Fluchtmöglichkeit. Die Kämpfe sind vorbei, die Angreifer fangen ihre Wolfshunde ein und stellen Wachposten auf. Mein Vater liegt blutüberströmt auf dem Boden. Tot.

Ich erkenne kaum Bewegungen – es ist, als wäre die Zeit eingefroren, und für einen Moment hoffe ich auf einen guten Ausgang. In diesem Moment aber endet die Stille und eine neue Gewaltorgie bricht los. Aus allen Winkeln unseres Dorfes schleppen sie die Männer herbei, fesseln sie und schlagen sie mit Knüppeln brutal zusammen, bis sich keiner mehr regt. Aller Widerstand ist erloschen.

Nun tragen sie alles aus unseren Häusern, was irgendeinen Wert hat: Werkzeuge, Truhen mit Wäsche, Waffen, Nahrung – alles –, bringen es auf einen freien Platz abseits der Häuser und stapeln es ordentlich. Sie treiben die großen Tiere zusammen und binden sie außerhalb unseres Dorfes zusammen. Sie schlachten auf die Schnelle die Hühner, Kaninchen und werfen die blutigen Innereien den Wolfshunden vor, die sich wild darum balgen.

Ich höre aus den Häusern erst einzelne, dann immer mehr Schreie von Frauen und dunkles Lachen der Männer. Ich ahne, was geschieht, und will es doch nicht glauben: Sie vergewaltigen die Frauen und Mädchen. Ihr Kreischen wird lauter und wilder und endet schließlich in Schluchzen und Wimmern. Meine Schwester Luitgard läuft blutend aus dem Haus, ihr zerrissenes Kleid mühsam um den Körper geschlungen, und übersieht in ihrer Panik die Wachposten, die sie johlend wieder einfangen. Ihre langen Haare wehen wirr um ihren Körper. Sie fleht um Gnade. Die Männer lachen nur, reißen ihr die letzten Fetzen vom Leib und zerren sie nackt zurück ins Haus, aus dem ich ihre Schreie noch lange höre.

Die gefesselten Männer müssen mitansehen, wie ihre Frauen und Töchter, Schwestern und Mütter misshandelt werden, immer und immer wieder; sie können nicht helfen und fürchten zugleich um ihr eigenes Leben. Ich will diesen Schrecken nicht sehen und drücke mein Gesicht in den Boden, kann ihm jedoch nicht entfliehen.

Schließlich kehrt Ruhe ein, nachdem die Männer ihre Gelüste an den Frauen gestillt und die geschundenen Körper nach draußen befördert haben. Sie liegen gefesselt und blutend beieinander, es ist kaum noch Leben in ihnen und sie weinen leise. Die Angreifer treiben die Kinder zusammen und bringen die kräftigen Jungen zu den Männern. Die heranwachsenden Mädchen haben sie missbraucht und zu den vergewaltigten Frauen gelegt.

So bleiben nur die kleineren Kinder übrig und ich muss mitansehen, wie einige Männer mit ihren Äxten durch ihre Reihen gehen und auf deren Köpfe einschlagen. Das Blut der Opfer spritzt in alle Richtungen, einiger Kinder schreien. Das Morden dauert nur wenige Augenblicke und da ist sie wieder, diese furchtbare Stille! Der Tod hat reiche Ernte gehalten, kein Kind lebt mehr, meine Familie ist vollends vernichtet und ich bin meinem ungewissen Schicksal überlassen.

Später werde ich erfahren, dass die kleinen Kinder das Fortkommen der Räuber zu sehr verlangsamt hätten und sie aufgrund ihrer Jugend keine Sklaven hätten abgeben können, sodass ihre Ermordung bei solchen Überfällen üblich ist. Hatte mein Vater ebenfalls solch ein Blut an seinen Händen? Hatte er Frauen vergewaltigt und Kinder erschlagen?

Mein Vater ist tot – und der leblose Leib meiner Mutter liegt ebenso auf dem Platz. Was haben sie mit ihr gemacht? Sie ziehen den Toten die Kleidung vom Leib und legen sie zu den übrigen geplünderten Dingen. Meine Mutter liegt unbekleidet da, geschändet, und die Fremden steigen einfach über sie, als ob sie ein Stück Holz wäre. Da tritt der Anführer der Bande hervor, ein großer, gut gekleideter Mann, und sorgt zunächst dafür, dass die Leichen auf einen Haufen abseits geworfen werden – da liegen nun meine Angehörigen und meine Freunde, leblos und nackt, mit verdrehten Köpfen und Gliedern. Die Krieger gehorchen ihm aufs Wort und es verblüfft mich, wie schnell Ordnung in das mörderische Chaos einkehrt.

Wenn ich geglaubt habe, dass das Schlimmste vorbei wäre, so habe ich mich getäuscht. Die Angreifer ziehen meinen verletzten Bruder Wikbert hervor, schlagen ihn wiederholt und stellen ihm Fragen. Wikbert schüttelt den Kopf und wird wieder und wieder geschlagen, bis er bewusstlos zu Boden sinkt. Sie fesseln ihn, wecken ihn mit kaltem Wasser und setzen die Tortur fort. Er ist zu verletzt, um zu schreien, windet sich auf dem Boden und versucht den Tritten und Schlägen auszuweichen. Schließlich bewegt er sich nicht mehr und kann selbst durch Wasser nicht mehr zum Leben erweckt werden.

In diesem Moment gesellt sich der Anführer dazu und schimpft laut. Er ist verärgert und scheucht alle von meinem Bruder fort. Er beugt sich zu ihm herunter, fühlt kurz an seinem Hals und steht dann kopfschüttelnd auf. Wikbert ist tot! Obwohl ich seine Sprache nicht verstehen kann, erkenne ich, dass der Anführer zornig ist und seinen Leuten droht. Die Folterknechte versuchen ängstlich zu fliehen, doch er folgt ihnen auf dem Fuße und richtet sein Schwert auf sie. Schließlich muss er einsehen, dass der Tote dadurch nicht lebendig wird und wendet sich ab. Was immer sie von ihm wissen wollten, war sein Geheimnis geblieben und hat er mit ins Grab genommen.

Außer dem Wimmern der Opfer bedeckt eine bleierne Stille das Dorf und ich höre die Männer reden. Das Backhaus ist mittlerweile heruntergebrannt und die Ruinen rauchen vor sich hin. Der Anführer geht mit einem Dolmetscher zu den Frauen und bald darauf schleppen sie meine Schwester Luitgard herbei. Sie haben ihr Lumpen um den Leib geschlungen, Blut läuft ihr Bein hinab, ihre Augen sind gerötet vom Weinen. Erschrocken blickt sie auf Wikberts leblosen Körper im Dreck. Die Männer sind ruhig geworden und stehen in Kreis um sie, während ein Übersetzer in schlechtem Sächsisch mit ihr spricht.

Schluchzend nennt sie ihren Namen und bestätigt, dass sie die Tochter des Dorfoberhauptes Eggi ist. Der Dolmetscher setzt die Befragung fort und ich kann einigen Wortfetzen entnehmen, dass sie über einen Schatz sprechen. Tatsächlich! Es geht ihnen um den Schatz meines Vaters.

Nur mein Vater und mein Bruder kannten sein Versteck. Meine Schwester schüttelt den Kopf, weint und fleht um Gnade. Die Angreifer aber sind gnadenlos und reißen ihr die Fetzen vom Leibe, sodass sie nackt, wehrlos, blutend vor ihnen steht und schließlich zu Boden fällt. Der Anführer baut sich groß vor ihr auf und schlägt ihr mit der Hand ins Gesicht, sodass ihr Kopf zur Seite fliegt. Aber sie kann keine Auskunft geben, weil sie nichts weiß.

Bei meinem Bruder waren sie zu brutal und der Anführer ahnt, dass Luitgard ihm eine letzte Möglichkeit bietet, das Geheimnis zu lüften. Sie zerren sie in ein Haus – und das nun Folgende wird mich mein gesamtes Leben begleiten.

Ich höre erst einen spitzen Schrei, danach noch einen und noch einen, bis ihre Schmerzenslaute gar nicht mehr enden wollen und sich zu einem Stakkato verbinden, das mich zu zerreißen droht. Was tun diese Bestien meiner geliebten Schwester an? Ich will aufspringen und ihr beistehen; zugleich bin ich gelähmt vor Furcht und weiß, dass ich ihr nicht helfen kann, sondern nur meinen eigenen Tod finden würde.

Sie schreit ohne Unterlass und ich kann ihre Worte nicht unterscheiden. Endlich unterbrechen sie die Folter und ich ahne ihr Wimmern mehr als ich es hören kann. Dazu gesellen sich Männerstimmen.

Nach einem Wortwechsel holt ein Mann einen glühenden Balken vom Backhaus herbei, um Luitgard damit weiter zu peinigen. Ihr verzweifeltes Kreischen hallt durch das Tal und sie kann doch nichts sagen, so sehr sie auch gequält wird. Ich erbreche mich, kann mich nicht bewegen und werde, in meinem eigenen Erbrochenen liegend, zur Zeugin dieser schrecklichen Folterung.

Diesmal sind Luitgards Schreie von Pausen durchbrochen, um dann unvermindert lauter zu werden. Sie foltern und befragen sie eine scheinbar unermessliche Zeit, bis endlich diese grauenhafte Stille eintritt, die ich so fürchte und auf die stets noch Schlimmeres folgt. Schließlich werfen sie ihren nackten Körper achtlos vor ihre Tür, blutüberströmt und verkrümmt mit unnatürlich verdrehten Gliedmaßen. Diese Kreaturen haben Luitgard bei ihrer Suche nach dem Schatz meines Vaters zu Tode gefoltert.

Ich bete für meine Familie und besonders für meine Schwester, damit die Götter sie wohlwollend aufnehmen. Was sind das für Menschen, die auf ihrer Suche nach Beute plündern, morden und so viel Leid bringen? Tun sie das für ihren Gott? Der Schatz hat Verderben über meine Familie gebracht – und am Ende hat mein Vater damit nicht nur sein eigenes Schicksal, sondern das seiner ganzen Familie besiegelt. Die dunklen Schatten seiner Vergangenheit haben uns eingeholt.

7 Jan

Nach dem Frühstück mit Linda stand für Jan ein Treffen mit einer siebten Klasse des Hornschen Gymnasiums auf dem Programm. Er mochte es, den Schülern von seiner Leidenschaft, dem Mittelalter, zu berichten. Er konnte gut mit Kindern umgehen und wusste, dass sie sich weniger für seine wissenschaftlichen Details als vielmehr für Ritter, Burgdamen und spannende Abenteuer begeisterten. Und das Mittelalter war voll davon!

Eigentlich wollte er etwas über eine Belagerung der Falkenburg in Berlebeck erzählen, bei der nur wenige Ritter einer feindlichen Übermacht getrotzt hatten. Aber das Gespräch mit Linda hatte ihn so beschäftigt, dass er mit ihnen lieber über Runen sprechen wollte.

»Könnt ihr euch vorstellen, dass die Menschen früher nicht zur Schule gegangen sind?« Die Kinder lachten verhalten.

»Und könnt ihr euch vorstellen, dass niemand lesen und schreiben konnte?« Schweigen.

»Und wie wäre es, wenn die Schrift was Magisches wäre? Wenn sie Macht über euch besäße oder Böses tun könnte? Wie ein Zauberspruch?« Die Kinder wurden nun unruhig.

»Ihr habt alle ‚Twilight’ gesehen, nicht wahr?« Nicken in der Runde. »Stellt euch vor, dass es Vampire tatsächlich gibt – und andere Zauberwesen genauso –, die dafür sorgen, dass ihr ausreichend Essen habt oder krank werdet.«

»Was hat das mit den Runen zu tun?«, fragte ein vorwitziger Junge. Jan dachte amüsiert, dass er wie Michel aus Lönneberga aussah und offensichtlich genauso frech war.

Wie zuvor Linda erzählte er also den Kindern, dass das Wort »rūn« bei den Germanen die Bedeutung »Geheimnis« besaß. »Die Runenschrift war demnach etwas Geheimnisvolles. Die Menschen glaubten, dass man mit der Schrift die Zauberwesen herbeiholen konnte.« Die Kinder schauten ihn gespannt an und die Stille im Raum war greifbar.

»Du schreibst einen Zauberspruch an eure Haustür und bittest die Geister darum, dass niemand in eurem Haus krank wird. Oder du schreibst auf ein Schwert einen Machtspruch, der dafür sorgt, dass du im Krieg nicht getötet wirst.« Waffen und Krieg kamen immer gut an bei den Kindern. Michel aus Lönneberga rutschte unruhig auf seinem Stuhl hin und her.

»Und nun stellt euch vor, dass es in eurer Nachbarschaft einen geheimnisvollen Druiden gibt, der diese Schriftzauber vollziehen kann. Wenn ihr nicht freundlich genug zu ihm seid oder ihm zu wenig Geld zahlt, wird er euch die bösen Geister schicken.«

Das aufgeregte Getuschel verriet ihm, dass er den richtigen Ton getroffen hatte.

»Unsere Nachbarin ist auch so eine!«, brach es plötzlich aus Michel heraus. »Sie ist ganz unheimlich.«

»Erzähl mal«, ermunterte ihn Jan.