23,00 €

Mehr erfahren.

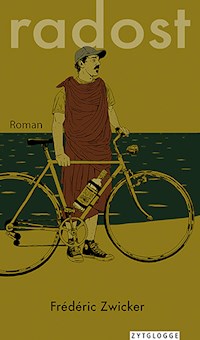

- Herausgeber: Zytglogge Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2020

Ein Roadtrip mitten ins Leben: Der junge, antriebslose Lokaljournalist Fabian träumt sich abends auf seinem Sofa einen interessanteren Alltag. Als er bei einem Wettbewerb, an dem er gar nicht teilnehmen wollte, eine Reise nach Sansibar gewinnt, tritt er diese unwillig an. Auf der Insel lernt er Max kennen, einen ebenso irritierenden wie faszinierenden Schweizer Sonderling im Massai-Kostüm, dem er noch am gleichen Tag das Leben rettet. Zuhause begegnen sie sich drei Jahre später zufällig wieder. Fabian erfährt von Max' psychischer Krankheit, die ihn von der Schweiz nach Zagreb und Sansibar, in eine Ehe, in die Vaterschaft und ins Gefängnis geführt hat. Weil Max' Erinnerungen lückenhaft sind und sein Psychiater ihm rät, sie zu ordnen, beauftragt er Fabian mit dem Verfassen seiner Biographie. Fabian setzt sich, wie Max 14 Jahre zuvor, aufs Fahrrad. Er radelt nach Zagreb und fliegt schliesslich ein zweites Mal nach Sansibar. Auf seiner Reise begegnen ihm Menschen, Geschichten und Gedanken, die er sich auf seinem Sofa nicht erträumt hätte.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 286

Ähnliche

Inhalt

Cover

Impressum

Titel

Widmung

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Mad Max

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Radost

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

Zagreb

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

Der weiße Massai

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

Dank

Werbeseiten

Über den Autor

Backcover

Frédéric Zwicker

Radost

Mit freundlicher Unterstützung

Der Zytglogge Verlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2016 – 2020 unterstützt.

© 2020 Frédéric ZwickerZytglogge Verlag, Schwabe Verlagsgruppe AG, BaselAlle Rechte vorbehaltenLektorat: Thomas GierlCovergestaltung: Massimo MilanoeBook-Produktion: 3w+p, Rimpar

Frédéric Zwicker

Radost

Roman

Für meine Freundinnen und Freunde in Zagreb,die mir die Stadt und das Landzur zweiten Heimat gemacht haben

1

«Kennst du den?», fragte Max. «Weißt du, wieso man weiß, dass Jesus Student war?»

«Nein, den kenne ich nicht.»

«Und? Weißt du, warum?»

Max lehnte sich ruckartig zurück. Er verschränkte seine Arme vor der breiten Brust. Sein rechter Fuß stampfte nervös in den Sand. Die schwarze Mähne trocknete in der Mittagshitze.

Ich war irritiert und verunsichert von seiner aufdringlichen, physisch-intensiven und latent bedrohlichen Präsenz. Aber irgendwie faszinierte er mich auch.

Jetzt hob er mit der Rechten sein Kilimanjaro-Bier zum Mund und nahm hastig einen kräftigen Schluck.

Er lehnte sich wieder nach vorn, um das Bier auf den Tisch zu stellen, und die unmittelbare Nähe, in der ich das Knarren des mit Fell bezogenen Stuhls aus gebogenen Ästen hörte, rief mir in Erinnerung, wie entfernt die Stimmen der Beachboys und das Schwappen der Wellen an den Strand herüberwehten. Offenbar war es selbst den Geräuschen zu heiß, sich weit zu bewegen.

Zumindest war dieser Max eine Abwechslung. Dieser Schweizer im Massai-Kostüm, der mir alles erzählte, nur nicht, weshalb er diese Tracht trug: das rote Gewand, das Kurzschwert an der Hüfte und den langen, dünnen Gehstab. Aber vielleicht hatte er es auch erzählt. Seine lauten, sprunghaften Reden verwirrten mich.

Sansibar oder der letzte Grund hatte Alfred Andersch seinen berühmten Roman genannt. Sansibar oder der letzte Dreck würde es bei mir heißen. Ich hasste fast alles an dieser Insel.

Ich war hergekommen, weil ich den Flug bei einem Wettbewerb gewonnen hatte, an dem ich nicht einmal bewusst teilgenommen hatte. Mir war nichts anderes übriggeblieben, als die Reise anzutreten, weil ich sonst Mahmut bitter enttäuscht hätte.

Die märchenhafte Hauptstadt Stone Town, in der ich mich fühlte wie ein Tonziegel im Brennofen, verließ ich am dritten Tag fluchtartig, nachdem ich keine fünf Schritte hatte gehen können, ohne dass mir hartnäckig irgendetwas angeboten wurde, was ich nicht wollte – ein Schnorchelausflug oder eine Trommel oder ein Fisch –, und nachdem mich ein Einheimischer am zweiten Abend nach Strich und Faden über den Tisch gezogen hatte, indem er mit einem Kellner absprach, mir für alles den doppelten Preis zu verrechnen und den Gewinn brüderlich zu teilen. Er erkannte, als er mich am Nachmittag in der Stadt sah, dass ich heillos verirrt, durchaus auch ängstlich, durch die verwinkelten Gässchen dieses orientalischen Labyrinths schlurfte, und hängte sich an mich wie eine Fliege ans Kalb, bis ich einwilligte, ihn für 50 000 Schilling als Guide zu engagieren. Nicht ohne naiven Stolz, weil ich sein Honorar von ursprünglich 100 000 auf die Hälfte heruntergefeilscht hatte.

Er wusste tatsächlich viel über die Stadt und ihre Geschichte und führte mich im Handumdrehen an Orte, die ich zuvor in stundenlangen Irrgängen nicht gefunden hatte. So beschloss ich, ihn am Abend noch in eine Bar einzuladen. Ich hätte ihm für seine Dienste ein großzügiges Trinkgeld gezahlt. Aber dann sah ich, wie ihm der Kellner Geld zusteckte, und rechnete aus, wie viel zu viel ich für die Biere bezahlt hatte, deren Preis in der Getränkekarte angeschrieben war. Ich sagte nichts. Aber am nächsten Tag fuhr ich nach Nungwi, in den Norden der Hauptinsel, weil Nungwi der Ort am Strand war, von dem die meisten Touristen redeten.

Im Reiseführer stand, eine Fahrt im Dala Dala, in einem einheimischen Minibus, sei ein unvergessliches Erlebnis und eine einmalige Gelegenheit, authentische afrikanische Luft abseits vom touristischen Sansibar zu schnuppern. Ich nahm mir deshalb lieber ein Taxi und landete in irgendeinem der Hotels mit ihren Bungalows, wo mit Knüppeln bewaffnete Männer herumstanden und sicherstellten, dass niemand hereinkam, der nicht dazugehörte, im Grunde also dafür sorgten, dass Afrika nicht über die touristische Schwelle schritt.

Auf Sansibar gibt es keine Löwen und Zebras. Aber für eine Jagdsafari muss man trotzdem nicht in den Ruaha-Park, die Serengeti oder den Ngorongoro-Krater auf dem tansanischen Festland. Ich merkte kurz nach meiner Ankunft in Nungwi, dass ich dazu auch auf meinem einigermaßen bequemen sansibarischen Inselholzstuhl vor meinem Bungalow sitzen und lauwarmes Bier trinken konnte.

Denn von hier aus ließ sich bestens beobachten, wie die Beachboys am Strand den Touristen und besonders den Touristinnen auflauerten, stehend oder sitzend verharrten, bis diese nah genug waren, und dann heranpreschten, wenn es kein Entrinnen mehr gab.

Manchmal sahen die Touristen die Beachboys und beschleunigten ihren Schritt. Abhängen ließen sie sich nicht. Dann und wann gelang mit einem waghalsigen Richtungswechsel aber die Flucht in eine Strandbar – hinter den schützenden Knüppel eines Sicherheitsmanns.

Die Touristen waren meist ältere Semester, mehr Frauen als Männer, die ihre welkenden weißen Glieder mit einer schwarzen Jünglingskur zu behandeln trachteten. Und die jüngeren Rucksacktouristen waren ein primitiver Haufen von stumpfsinnigen Angebern, die immer dann in den Gemeinschaftsduschen vögelten, wenn ich gerade duschen wollte.

Ich wollte oft duschen, denn es war immer viel zu heiß. Ich schwitzte, das Bier war zu warm zum Trinken, das Meer zu warm zum Schwimmen – am Strand lauerten ohnehin die aufsässigen Beachboys –, und am Abend musste ich lange Hosen tragen, weil mir blutrünstige Mücken um die Fußgelenke schwirrten. Das Schlimmste war aber, dass damit der Ablauf meiner Tage im Inselparadies schon zusammengefasst war, nachdem ich am zweiten Tag einen morgendlichen Schnorchelausflug und eine nachmittägliche Spice-Tour in einem Gewürzgarten abgehakt hatte.

Bis Max auftauchte. Warum man wisse, dass Jesus ein Student gewesen sei?

«Ich weiß es nicht. Warum?»

«Jesus war dreiunddreißig, hatte lange Haare, lebte bei seinen Eltern, und wenn er mal etwas tat, war es ein Wunder.»

Das war der erste Witz, den mir Max erzählt hat. Einige Stunden später fand ich ihn am Strand. Er lag reglos da, und im hellen Rot seines Massaituches wuchsen zwei dunkelrote Flecken – dort, wo das Messer hineingestochen hatte.

2

Der Auslöser dieser ganzen Geschichte war Mahmut. Ich sah ihn im März zum ersten Mal, elf Monate vor der Sansibarreise. Ich erinnere mich gut an diesen Tag, unter anderem, weil ich ihn als einen von wenigen Höhepunkten in meiner Karriere als Redakteur der einen von zwei Lokalzeitungen in Erinnerung habe.

Einer alten Frau in der Region war ihr Kater entlaufen und neun Kilometer entfernt im Garten eines Ehepaars wieder aufgetaucht. Damit, und weil die alte Frau eine Tante des stellvertretenden Chefredaktors war, hatte sich der Kater einen Auftritt in den hinteren Seiten verdient. Mir kam nicht schnell genug eine Aufgabe in den Sinn, die ich dringend erledigen musste. Deshalb ging der Auftrag an mich. Beide Redaktionsautos waren im Einsatz, und meine Vespa streikte gerade. Also nahm ich den Zug.

Die Frau wohnte in einem ruhigen, grünen Quartier und stand schon auf Zehenspitzen vor ihrer Haustür, um über den kleinen Garten und den Holzzaun hinweg auf der Quartierstraße Ankömmlinge zu erspähen. Den Kuchen, den sie gebacken hatte, roch ich von der Straße aus.

Nur Sekunden nach meiner Ankunft fuhr tatsächlich ein Auto vor. «Oh, der verlorene Sohn ist zurück!», schluchzte sie, als die Finder mit dem Katzenkistchen ausstiegen. In diesem Kistchen sah und hörte ich die Umrisse einer schwarzen Bestie fauchen und schreien, die ebenso gut ein Panther hätte sein können.

Das Ehepaar wollte nicht zu Kaffee und Kuchen bleiben. Sie mussten zu einem Abendessen und verabschiedeten sich eilig, nachdem sie mit kaum verhohlener Ungeduld ein paar Fragen beantwortet und fürs Foto posiert hatten. «Aber Sie bleiben doch noch», wandte sich die Frau an mich. Weil in ihrem Ton wie in ihrem Blick viel Flehendes lag und der Kuchen so duftete, sagte ich: «Sehr gern.»

Dabei graute mir davor, einen Fuß in dieses Haus zu setzen, in dem das Biest inzwischen frei herumlief. Sie hatte es direkt aus dem Katzenkistchen ins Haus gesperrt. Ich fürchte mich nicht vor Katzen. Aber dieses Exemplar konnte einen Raubtierdompteur das Fürchten lehren, und ich wusste, dass Katzenbisse manchmal schlimme Entzündungen nach sich zogen. Als ich mich mit ihr an den Küchentisch setzte, hielt ich deshalb meinerseits Ausschau nach dem Viech und hätte am liebsten im Schneidersitz auf dem Stuhl gesessen, um auch meine Füße im Blick zu haben.

Wir tranken Kaffee und aßen Schokoladenkuchen. Sie erzählte mir von ihren Söhnen und Enkeln, die selten zu Besuch kamen, weil sie alle so beschäftigt waren. Und dann strich mir das schwarze Ungeheuer plötzlich schnurrend um die Beine und gebärdete sich wie das zahmste Schoßhündchen. Nach dem ersten Schrecken traute ich mich sogar, den weitgereisten Kater zu streicheln.

Die Geschichte über die Frau und das Tier war nicht, was mir am Ende meines Studiums vorgeschwebt hatte. Aber im Vergleich zu den lokalmedialen Ereignissen, mit denen ich mich üblicherweise beschäftigte, den Gemeindeversammlungen, kommunalen Verkehrspolitikdiskussionen, Podiumsgesprächen, Schlagersängerinnenkonzerten und Atelierreportagen über Künstler, die sich ihrer auf Leinwand gebannten oder in Stein gemeißelten Mittelmäßigkeit zum Trotz Mühe gaben, durchsichtig zu verschleiern, dass sie sich für verkannt hielten, war es eine angenehme Abwechslung. Außerdem erlaubte mir der Ausflug, meinen Arbeitstag abzukürzen. Niemand würde nachfragen, wie lange ich mit der Frau geredet hatte.

Wäre ich an diesem Tag nicht früher nach Hause gekommen, wer weiß, ob sich die Dinge mit Mahmut und mir so entwickelt hätten? Rückblickend kommt mir außerdem der ausgebüxte Kater vor wie ein Omen, das Max’ Eskapaden in groben Zügen vorwegnahm, lange bevor ich ihn in Sansibar traf. Aber damals erkannte ich in der Katze natürlich nicht den Schmetterling, der mit dem Flügel schlug, um einen Tornado in meine Richtung zu schicken. Damals ahnte ich noch nichts von Mahmuts bevorstehendem schicksalsgöttlichen Schubser, der mich ein paar Monate später aus meinem kleinen Universum auf direktem Kollisionskurs in Max’ Orbit schleudern würde.

Auf der Heimfahrt wurde es plötzlich stockfinster. Ein schwarzer Wolkenschlund schluckte die Sonne. Ich sah einzig die orangenen Blitze der Sturmwarnsignale, die im Abstand von einigen Kilometern an beiden Seeufern aufleuchteten. Dann verästelte sich ein Blitz über das gesamte Firmament und verkehrte die vorzeitige Nacht für einen Augenblick ins Gegenteil. Gleichzeitig krachte der Donnerschlag so gewaltig gegen den Zug, dass die Scheiben zitterten und ich vor Schreck die Arme schützend vors Gesicht riss.

Als ich im Städtchen ausstieg, goss es vom Himmel herab, von den Pflastersteinen herauf, und der Wind war um die restlichen Wassereinfallswinkel besorgt. Nach dem Sprint vom Bahnhof nach Hause hatten sich in meinen Schuhen zwei Weltmeere gesammelt.

Weil mir der Wind Regen in die Augen peitschte und es beinahe dunkel war, sah ich den schmächtigen schwarzen Jungen, der sich auf der Treppe zur Eingangstür zum Schutz vor dem Unwetter schlotternd in eine Ecke drängte, erst, als ich direkt vor ihm stand. Er trug T-Shirt und kurze Hose, beides durchnässt, zog sich noch weiter in seinen Winkel zurück und sagte leise: «Hello.»

«Hello», antwortete ich und fragte, ob er Englisch spreche.

«Yes, I speak English.»

«Where do you need to go?»

«Verena Meier.» Er tippte mit dem Finger auf das Schild neben der Klingel im ersten Stock, auf dem «V. Meier» stand. Ich kannte Frau Meiers Vornamen nicht. Wir grüßten uns bloß, wenn wir uns im Eingangsbereich oder in der Waschküche begegneten.

Es schien mir unwahrscheinlich, dass der scheue Junge sich den Namen Verena zum V. ausgedacht hatte, um mit bösen Absichten ins Haus zu gelangen. Ich öffnete die Tür und ließ ihn eintreten. Er ging zögerlich durch den Gang, vorbei an meiner Wohnungstür im Erdgeschoss. Bei jedem zweiten Schritt warf er einen Blick über die Schulter.

Als ich den Schlüssel ins Schloss steckte, blieb er stehen und drehte sich um. «I live here», sagte ich, und wies auf meine Tür. Er machte Anstalten, einen Schritt auf mich zuzumachen. «Is Frau Meier home?» Ich zeigte mit dem Finger in den oberen Stock. Er nickte, sagte «yes» und ging die Treppe hoch.

Ich fror jetzt auch und wollte duschen. Kaum stand ich unter dem heißen Wasserstrahl, dachte ich an den Jungen. Er hatte sicher geklingelt. Wahrscheinlich war Frau Meier nicht zuhause.

Nach kurzem Ringen stieg ich aus der Dusche, trocknete mich ab und ging in Trainingshose und Pullover nach oben in den ersten Stock.

Er saß vor der Wohnungstür auf dem Fußabtreter, auf dem in bunten Großbuchstaben «WELCOME» geschrieben stand, und klapperte mit den Zähnen.

«Nobody home?» Durch die Glasscheibe in der Tür sah ich, dass in der Wohnung kein Licht brannte.

«I’m Fabian. What’s your name?»

«I am Mahmut.»

«Du kannst bei mir warten.»

Er folgte mir im Abstand von vier Treppenstufen zu meiner Wohnung. Ich legte ihm im Bad meine kleinste Trainingshose, das kleinste T-Shirt und den engsten Pullover auf den Toilettendeckel. Dann zeigte ich ihm, wie die Dusche funktioniert, und gab ihm ein Handtuch und einen Plastiksack für seine nassen Kleider.

Während er duschte, schrieb ich auf einen Zettel, Mahmut sei bei mir im Erdgeschoss, und klebte ihn oben an Frau Meiers Tür.

Die Socken gab ich ihm erst, als er aus dem dampfenden Badezimmer kam, weil er den Boden wie befürchtet geflutet hatte.

In meinen langen Lumpen war der scheue Junge mit seinen unsicheren Blicken und Bewegungen ein noch kümmerlicheres Häufchen Elend.

Ich machte ihm einen heißen Kakao und ein Honigbrot. Er setzte sich aufs Sofa, ich mich in den Sessel. Weil wir beide nicht so recht wussten, was wir sagen sollten – er auch, weil sein Englisch doch sehr limitiert war –, strich ich ihm ein zweites, ein drittes und schließlich ein fünftes Honigbrot.

Ich erfuhr, dass er neun Jahre alt war und aus Uganda stammte. Er sei mit seinem Vater hier. Bei seiner neuen Mutter Verena, erzählte er.

«How long have you been here?»

Er winkte mit seiner rechten Hand zweimal über die linke Schulter, als würde er Kieselsteine hinter sich werfen, streckte drei Finger in die Luft und sagte: «Three days.»

Nach einer Stunde holte ihn Frau Meier ab. Sie entschuldigte und bedankte sich überschwänglich und bot mir das Du an. Ob wir uns gut verstanden hätten?

«Ja», sagte ich und schaute Mahmut an. «He speaks English very well.»

«Yes, I speak English very well», wiederholte er. «Very very well!»

Da blitzten seine aufgeweckten Augen ein erstes Mal verschmitzt auf, und seine Rs rollten noch am nächsten Tag wie Murmeln durch meine Wohnung und wirbelten da und dort einen Staubknäuel auf.

3

Vielleicht war ich offen für Mahmut, weil die Widrigkeiten seines jungen Lebens hoch über meinen thronten und er mir in seiner hilflosen Kindlichkeit nicht auf die Nerven ging, wenn er diesen so frohgemut trotzte.

Ich hatte auf die letzte gescheiterte Beziehung, die letzte Verletzung, mit einem Rückzug reagiert. Den Großteil meiner Freizeit verbrachte ich auf meinem Sofa, wo ich Musik hörte und träumte. Meinen Job behielt ich, weil ich keine weitere Trennung zu ertragen glaubte, obschon ich nur dieser Stelle wegen zurück ins Städtchen meiner Kindheit gezogen war, mit dem mich außer der distanzierten Beziehung mit meinem Vater nichts mehr verband.

Mahmuts Vater verschwand ein paar Monate nach der Ankunft in der Schweiz. Der Junge blieb bei Verena, die ihn in der Zwischenzeit adoptiert hatte. Nach den Schulsommerferien klingelte sie an einem Abend bei mir und fragte, ob ich ihm nicht dann und wann bei den Hausaufgaben helfen könne, besonders mit der Sprache. Ich sei doch Journalist. Ob fünfzig Franken in der Stunde angemessen wären?

Ich hätte lieber nein gesagt, nicht zum Lohn, zur Aufgabe an sich. Wenn ich von der Arbeit nach Hause kam, wollte ich meine Ruhe haben. Trotzdem sagte ich zu, weil Mahmut hinter Verena stand und mich erwartungsvoll anstarrte.

Zuerst kam er einmal pro Woche. Wir redeten hauptsächlich über seine Hausaufgaben. Bald kam er öfter und blieb länger. Er legte seine Scheu schneller ab als ich.

Ich bat ihn, nicht zu klingeln, sondern zu klopfen, weil ich immer erschrecke, wenn es klingelt. Fortan klopfte er mir wilde Rhythmen gegen die Tür. Manchmal spielte ich ihm Musik vor, die er für gewöhnlich furchtbar fand. Aber wenn ihm etwas gefiel, stand er auf und tanzte stampfend und klatschend. Er forderte mich immer auf, mit ihm mitzutanzen. Es dauerte lange, bis ich ein erstes Mal aufstand. Weil er mich nicht auslachte, tanzten wir von da an oft zusammen durchs kleine Wohnzimmer.

Verena lud mich manchmal zum Abendessen ein. Nicht immer fiel mir eine Ausrede ein. Ich erinnere mich, dass mir Mahmut einmal sagte, er habe einen Aufkleber an meine Vespa geklebt. Allerdings hatte ich wohl nicht richtig zugehört und es schnell wieder vergessen.

Als die Frau vom Radio zwei Tage vor Weihnachten anrief, verstand ich deshalb überhaupt nicht, worum es ging. Als sie mir sagte, ich sei live auf Sendung, spürte ich, wie mir der Schweiß unter den Achseln und am Rücken aus den Poren trat.

«Was für ein Aufkleber?»

«Von unserem Weihnachtswettbewerb. Sie haben den Hauptpreis gewonnen.»

«Äh, ich glaube, Sie verwechseln mich.»

«Sie haben doch eine Vespa mit Nummernschild ...»

Sie las meine Nummer vor und erklärte mir, ich hätte einen Flug nach Sansibar gewonnen sowie sechs Nächte Unterkunft im Hotel Emerson Spice in Stone Town.

«Wunderbar», erwiderte ich und hatte nach wie vor keine Ahnung, was vor sich ging.

Ich hätte auf die Reise verzichtet. Sansibar. Das hatte einen bedrohlichen Klang nach Tropenkrankheiten und Macheten. Aber Verena hatte Radio gehört und Mahmut erzählt, dass ich dank ihm den Hauptpreis beim großen Wettbewerb des Regionalsenders gewonnen hatte. Das Radio hatte aus allen Fahrzeugen, die sie mit dem Aufkleber gesichtet hatten, meine Vespa als Hauptgewinnerin ausgelost.

«Gewonnen! Gewonnen! Gewonnen!», hörte ich ihn lauthals singen, während er das Treppenhaus herunterhetzte und gegen meine Tür trommelte, bis ich öffnete. Mahmut hüpfte im Gang auf und ab, die Fäuste in die Luft gereckt. Er strahlte und brüllte weiter: «Gewonnen! Gewonnen!»

Da wusste ich: Ich musste nach Sansibar.

4

Seit ich Max am Strand von Nungwi fand und ins Spital in Stone Town brachte, sind drei Jahre vergangen. Anfangs dachte ich oft an ihn und fragte mich, was wohl aus ihm geworden sei. Obwohl mir sein Vater eine Visitenkarte gab, als er ihn in Sansibar abholte, meldete ich mich nie, und irgendwann dachte ich auch kaum mehr an ihn und hatte ihn schon fast vergessen. Bis gestern Abend.

Ich ging am «Ochsen» vorbei und sah auf einem Plakat, dass ein Jazz-Trio spielte. Ich setzte mich allein an einen Zweiertisch in einer Ecke gegenüber der Bühne und klappte meinen Laptop auf, damit niemand auf die Idee kam, mir Gesellschaft zu leisten.

Wenig später traf die Band ein. Als die Musiker mit einer ersten Materialladung an mir vorbeigingen, erkannte ich, noch magerer als auf Sansibar zwar, aber doch unverwechselbar: Johan Winter, Max’ Bruder. Er hatte damals den Vater begleitet, um Max nach Hause zu holen.

Ich hätte Johan nicht angesprochen. Er mich wahrscheinlich auch nicht. Aber dann kreuzten sich unsere Blicke, und wir schauten uns einen Augenblick zu lange an.

«Johan?»

Ich konnte nicht erraten, ob er mich erkannte.

«Erinnerst du dich? Wir haben uns auf Sansibar kennengelernt.»

Er erinnerte sich nach kurzem Zögern und sagte «Hallo», wirkte aber weder besonders überrascht noch neugierig. In einer Hand hielt er seine Gitarre, in der anderen den Verstärker. Ich ließ von ihm ab, damit er sich auf der Bühne einrichten konnte.

Um neun setzten sie sich an ihre Instrumente. Von den wenigen Gästen schwatzten die meisten. Zwei oder drei realisierten vielleicht, dass sie phantastische Musiker hörten. Dass hier aber eine Verwandlung stattfand, dass sich ein Wesen in seiner wahren Gestalt zeigte, seinen Undinenmoment hatte, Johan nämlich, der sich auf seinem Stuhl krümmte, dessen Körper im Rhythmus zuckte, auf dessen Gesicht sich abwechselnd abgrundtiefste Trauer, süßeste Glückseligkeit und wildeste Ekstase niederließen, das sah nur ich.

Kaum war der letzte Ton verklungen, verwelkte er zu seiner menschlichen Gestalt. Aber dafür war er jetzt gesprächiger.

Ich gratulierte ihm zum Konzert. Dann kam er von sich aus noch einmal auf Sansibar und Max zu sprechen. Er erwähnte, dieser sei nach der Rückkehr noch einige Zeit in der Klinik gewesen. Ich dachte, vielleicht seien Komplikationen mit seinen Stichverletzungen aufgetreten.

Johan sagte, Max gehe es gut. Er wohne jetzt in Lachen. Ganz in der Nähe. Er fragte nach meiner Nummer. Sein Bruder wolle sich sicher gern noch bei mir bedanken.

Ich ging nach Hause und nickte auf dem Sofa ein. Ich träumte von Sansibar. Max und ich saßen in der Strandbar. Es war brütend heiß. Am Bier verbrannte ich mir die Zunge. Max erzählte einen Witz. Zuerst fiel mir gar nicht auf, dass er Suaheli sprach und ich kein Wort verstand. Dann war er weg, und ich merkte, dass ich seine Massai-Tracht trug. Plötzlich war ich am Strand. Es war Nacht. Weit und breit war niemand zu sehen. Doch dann, nur zwei Meter vor mir, zwei Einheimische. Sie mussten schon vorher dort gestanden haben. Ich hatte ihre schwarzen Gesichter in der Dunkelheit nicht gesehen. Sie kamen auf mich zu. Ich griff nach dem Messer am Gürtel. Es war weg. Dafür sah ich jetzt im Mondlicht direkt vor meinem Bauch zwei Klingen aufblitzen.

Ich schrie, schrak auf und fiel fast vom Sofa. Mein Körper hatte sich von Kopf bis Fuß verkrampft. Das T-Shirt und auch das Kissen waren nassgeschwitzt.

Ich stand auf und öffnete ein Fenster. Eiskalte Luft strömte ins Zimmer. In der Küche trank ich ein Glas Wasser und rauchte eine Zigarette. Dann ging ich ins Bett und schlief ohne zu träumen durch.

Bis gerade eben. Mein Handy vibriert. Habe ich einen Termin verpasst? Hatte ich doch Sonntagsdienst? Meine rechte Hand ertastet das Telefon auf dem Boden neben dem Bett. Meine schlaftrunkenen Augen können die unbekannte Nummer nicht entziffern. Ich nehme ab und versuche, wach zu klingen.

«Fabian Jakobi, hallo?»

«Guten Morgen», sagt Max und platzt nach drei Jahren ebenso plötzlich in mein Leben wie beim ersten Mal.

5

«Kennst du den?», fragt Max. «Der Onkel ruft an. Die kleine Vreni nimmt ab und sagt: ‹Hallo?›» Das «Hallo» flüstert Max in den Hörer.

«Nein, kenn ich nicht», sage ich, halb wach, halb unsicher, ob ich nicht noch träume.

«‹Ah, hallo Vreni›», fährt er also fort, «‹ich bin’s, Onkel Albert. Wie geht’s?›

‹Gut›, flüstert Vreni.

‹Ist deine Mama zuhause?›

‹Ja›, flüstert Vreni.

‹Kann ich mir ihr reden?›

‹Nein›, flüstert Vreni.

‹Wieso denn nicht?›

‹Sie ist gerade beschäftigt›, flüstert Vreni.

‹Ach so. Und was ist mit deinem Vater? Ist der zuhause?›

‹Ja›, flüstert Vreni.

‹Kannst du ihn bitte ans Telefon holen?›

‹Nein›, flüstert Vreni.

‹Nein?›

‹Der ist gerade auch beschäftigt›, flüstert Vreni.

‹Und dein großer Bruder?›

‹Der ist auch da›, flüstert Vreni.

‹Kann ich ihn sprechen? Oder ist der auch beschäftigt?›

‹Der ist auch beschäftigt›, flüstert Vreni.

‹Ja um Himmels willen! Was machen denn die alle?!›, ruft der Onkel verzweifelt.

‹Mich suchen›, flüstert Vreni.»

Als er sofort mit einem Witz beginnt, wie damals auf Sansibar, schwant mir nichts Gutes. Als er aber endet, muss ich lauthals lachen. Nicht nur, weil ich den Witz lustig finde. Auch, weil Max mit fast kindlicher Freude mitlacht, sobald er mich prusten hört.

Obschon wir nur kurz telefonieren, habe ich den Eindruck, dass er bedachter wirkt als auf Sansibar, wo er mich mit einem pausenlos sprudelnden Wortschwall übergossen hat. Er sagt, er wolle mich gern treffen und könne ins Städtchen kommen. Er schlägt heute Abend um acht im «Ochsen» vor, den er offenbar kennt.

Es ist wohl meinem schlafumnachteten Geist geschuldet, dass ich zusage, ohne mir viele Gedanken zu machen. Die mache ich mir erst im Lauf des Nachmittags, nachdem ich nach dem Telefonat wieder eingeschlafen und erst nach dem Mittag erwacht bin.

Was erwartet er von mir? Will er sich bei mir bedanken? Am Telefon hat er nichts erwähnt, nur gesagt, er wolle mich gern treffen. Auf der Insel ist er als Massai herumgelaufen. Ist er ein Esoteriker? Einer, den der Alkohol enthemmt und aggressiv macht? Vielleicht denkt er, wir seien durch unsere Begegnung auf der Insel schicksalhaft miteinander verbunden. Vielleicht denkt er, irgendeine Massai-Göttin habe uns zusammengeführt.

Als ich die paar Schritte zum «Ochsen» gehe, fällt Schnee in so schweren Flocken, dass sie sich in den Tod zu stürzen scheinen. Ich bin nervös, gleichzeitig neugierig und gehe doch nur widerwillig hin. Ich will erfahren, was hinter dem weißen Massai steckt, aber lieber wäre ich bei diesem Wetter und überhaupt zuhause im Wohnzimmer.

Er sitzt schon an einem Tisch, als ich eintrete, und hat ein kleines Bier vor sich.

Säße er nicht als einziger allein da, würde ich ihn nicht erkennen. Er ist glattrasiert und hat Johans körperliche Entwicklung ausgeglichen, jene Kilos und mehr angesetzt, die dem Bruder abhandengekommen sind.

Jeans im Herbst ihres Lebens, ausgelatschte Turnschuhe, T-Shirt und Pullover. Ein bescheidener Lebensstandard, denke ich, während ich zu ihm hinübergehe. Vielleicht Heimselbständigkeit oder ein anderer Job, bei dem es keinen Schein zu wahren gilt. An der Stuhllehne hängt eine funktionelle Jacke. Neu sind die viel kürzeren, grau melierten Haare. Auf dem Kopf dominiert noch immer das Schwarz. Aber an den Rändern hat sich Grau eingefressen, als wäre seine Frisur angesengt.

Auf den ersten Blick wirkt er ruhig und entspannt. Der Bauch und die Haare geben ihm sogar etwas Würdevolles. Aber die sansibarischen Erinnerungen sind zu lebendig, als dass ich diesem Eindruck vertraute.

Er steht auf, etwas schwerfällig, grüßt mich und reicht mir seine große Hand zu einem kräftigen Händedruck.

«Ich habe auch einmal hier im Städtchen gewohnt», sagt er, als wir uns gesetzt haben. «Jetzt bin ich aber wieder in Lachen, wo ich aufgewachsen bin.»

Dann stellt er mir all die Fragen, die er mir damals nicht gestellt hat: Was ich arbeite, was ich studiert habe, wo ich aufgewachsen bin und was ich auf Sansibar gemacht habe.

Ich bestelle ein Bier und antworte recht knapp, denn Max will ja sicher anderes besprechen. Aber offenbar hat er keine Eile. Er bittet mich immer wieder, genauer auszuführen, und irgendwann frage ich mich schon, ob er vielleicht nur ein bisschen plaudern will.

Aber dann kommt er doch aufs Thema und fragt: «Kannst du mir erzählen, was damals auf Sansibar passiert ist?»

Ich soll ihm erzählen, was auf Sansibar passiert ist? Eigentlich habe ich erwartet, von ihm mehr zu erfahren. Aber er sagt: «Ich erinnere mich an nichts. Nicht an dich, an keinen Streit, an keinen Kampf und auch nicht an eine Massai-Tracht. Alles, was ich weiß, weiß ich von meinem Vater und von Johan. Die haben mir erzählt, was du ihnen erzählt hast.»

Ich fasse also zusammen, woran ich mich erinnere: dass er mich in der Bar meines Bungalow-Komplexes angesprochen hat, im Massai-Kostüm, dass wir uns etwa eine Dreiviertelstunde unterhalten haben, bevor er sich verabschiedet hat und ich ihn einige Stunden später am Strand gefunden und ins Spital in der Hauptstadt gebracht habe.

«Und du weißt nicht, was passiert sein könnte?», hakt er nach.

«Nein.»

«Erinnerst du dich, worüber wir geredet haben?»

«Wir haben herausgefunden, dass wir beide Schweizer sind. Du hast mir einen Witz erzählt ...»

«Welchen? Weißt du das noch?», unterbricht er mich.

«Den mit Jesus. Warum weiß man, dass Jesus Student war.»

«Ah, der ist gut», sagt Max und kichert.

Ich fahre fort: «Dann haben wir ein Bier getrunken. Worüber wir sonst geredet haben, kann ich nicht mehr sagen. Du bist auch ziemlich schnell wieder gegangen.»

Ich verschweige, wie wirr und bedrohlich er auf mich gewirkt hat.

Er stellt mir weitere Fragen, auf die ich keine Antworten habe. Ich kann nicht sagen, ob er enttäuscht ist, dass ich nicht mehr weiß. Ahnt er vielleicht, dass ich ihm nicht alles erzähle? Er lässt sich jedenfalls nichts anmerken.

«Du hast mich quasi auf meinem Höhepunkt kennengelernt», sagt er, während er die Hände vor dem Bauch faltet, sich zurücklehnt und lächelt.

«Wie meinst du das?»

Und dann erzählt mir Max von seiner psychischen Krankheit. Er leide an einer schizoaffektiven Störung. «Manische und depressive Phasen gewürzt mit Symptomen einer Schizophrenie.» Auf Sansibar sei er psychotisch gewesen. Inzwischen sei er aber seit zweieinhalb Jahren stabil.

Er erzählt nicht viel mehr, und ich halte mich mit Fragen zurück, obwohl mir etliche auf der Zunge brennen. Ich weiß nicht so recht, was bei einer psychischen Krankheit noch höfliche Neugier ist und was Schnüffeln.

Wir reden bald über andere Dinge. Dazwischen streut er Witze, über die er selber auch immer lacht. Das wirkt bei ihm aber gar nicht unsympathisch.

Überhaupt ist er ein angenehmer, sogar ein auffallend kluger Gesprächspartner. Ich merke, dass meine Vorbehalte ungerechtfertigt gewesen sind. Zumindest, dass sie auf den heutigen Max nicht mehr zutreffen. Er scheint sich innerhalb von drei Jahren komplett verwandelt zu haben. Max, der auf Sansibar von einem Thema zum nächsten gesprungen ist und mich dabei abgehängt hat wie die junge Antilope mit ihren Sprüngen den arthritischen Löwen, redet überlegt, stellt Fragen und hört zu.

Schließlich frage ich ihn doch noch einmal nach seiner Krankheit. Wie es denn jetzt damit sei. Ich erwarte halb, dass er mir sagt, er wolle nicht darüber sprechen. «Du sagst mir, wenn du lieber nicht darüber redest», schiebe ich rasch nach.

«Nach Sansibar hatte ich noch eine Episode. Da habe ich aber gemerkt, wie sie sich angekündigt hat, und bin aus eigenem Antrieb für einen kurzen Aufenthalt in die Klinik.»

«Nimmst du Medikamente?»

«Ja. Und einmal pro Woche gehe ich zum Psychiater.»

Sein Telefon klingelt. Er entschuldigt sich. «Nein. Ich bin nicht zuhause. Aber ich kann sie problemlos in einer halben Stunde abholen. O. K. Tschüss.» Er schaut mich an:

«Sorry, ich muss gehen. Ich muss meine Tochter abholen.»

«Du hast eine Tochter?»

«Ja. Lara. Sie wird bald zwei.»

Er strahlt, als er das sagt.

Wir stehen auf und gehen zur Bar. Ich ziehe mein Portemonnaie aus der Hosentasche. Aber er sagt: «Nein, sicher nicht», und zahlt für mich. «Das ist das Allermindeste.»

6

Seit unserem Wiedersehen denke ich oft an Max. Unser Treffen im «Ochsen» hat meine Neugier geweckt. Ich kann nicht genau sagen, worauf oder warum. Vielleicht hat uns ja doch eine Massai-Göttin zusammengeführt. Jedenfalls glaube ich, dass er eine Geschichte zu erzählen hat, die mich interessiert.

Deshalb freue ich mich, als er mir vier Tage nach unserem ersten Treffen schreibt und fragt, ob ich Lust auf ein Bier habe.

Wir treffen uns wieder im «Ochsen». Nach einer Weile kommen wir auf seine schizoaffektive Störung zu sprechen.

Ich bin beeindruckt, mit welcher Reflektiertheit er von den Psychosen erzählt, die ihn jahrelang angetrieben und wieder gelähmt haben.

«In einer manischen Phase macht dich die Krankheit zum Narren. Einem Hofnarren erteilt die Gesellschaft das Recht und den Auftrag, sich außerhalb der Konventionen zu bewegen. Man erkennt ihn an seiner Narrenkappe und weiß seine Verrücktheiten einzuordnen. Der psychisch Kranke hat aber weder Auftrag noch Legitimation noch ist er gekennzeichnet. Und wenn er geltende Grenzen überschreitet, reagiert die Gesellschaft humorlos», sagt er beispielsweise.

Oder: «Es kommt mir vor, als gingen die Menschen in unserer Gesellschaft alle geradeaus, mit ausgestreckten Speeren. Wenn jemand aus dem Trott fällt, stehen bleibt oder die Richtung wechselt, wird er aufgespießt.»

Nach einem Bier trinkt er ein Glas Wasser. Mir fällt auch ein Bewegungsablauf auf, den ich schon bei unserem ersten Treffen vor ein paar Tagen beobachtet habe. Mehrmals hebt er langsam beide Arme gleichzeitig, als wolle er sich mit den Händen durch die Haare fahren. Aber die Hände berühren nicht den Kopf, sondern sinken wieder herunter, auf den Tisch oder auf den Bauch, wenn er sie nicht zum Gestikulieren braucht.

Bei diesem zweiten Wiedersehen skizziert er erst die groben Umrisse seiner Geschichte. Trotzdem fasziniert er mich auch jetzt wieder. Gerade der manische Max, den ich auf Sansibar getroffen habe, den es jetzt nicht mehr zu geben scheint, der schamlos sagte und tat, was ihm in den Sinn kam, auch wenn es noch so bizarr oder unverschämt war.

Vielleicht hat es damit zu tun, dass ich selten ausspreche, was ich denke, weil ich mich entweder nicht traue oder weil es mir der Mühe nicht wert scheint.

Um 23 Uhr sagt er, er wolle jetzt gehen. «Ich brauche einen regelmäßigen Schlaf.»

7

In den folgenden Wochen erfahre ich mehr. Es ist stets Max, der sich bei mir meldet. Er schreibt mir, als wäre es die normalste Sache der Welt, dass wir uns treffen, als wären wir seit Jahren befreundet, als gäbe es kein Abtasten, Beschnuppern, keine Phase der Unklarheit, ob wir uns anfreunden oder wieder aus den Augen verlieren würden. Es überrascht mich immer weniger, wie selten ich unter einem Vorwand absage, weil ich lieber allein sein will.

Manchmal kann ich nicht, weil ich Abschlussdienst habe und spät arbeiten muss oder weil ich Mahmut Nachhilfe gebe, die dieser eigentlich schon lange nicht mehr nötig hätte, aber nach wie vor wünscht, was mir sehr recht ist, weil seine Besuche stets heiter sind.

Max und ich reden nicht nur über seine Krankheit. Aber je besser wir uns kennenlernen, desto freimütiger erzählt er mir davon. Und je mehr ich über seine Krankengeschichte erfahre, desto mehr will ich wissen und desto stabiler wirkt er auf mich.