4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ONE

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Eine Sweet Highschool Liebesgeschichte

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

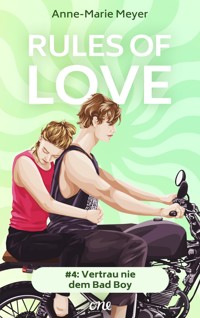

Als Tochter eines Hotel-Tycoons soll Brielle den Sohn eines reichen Investors näher kennenlernen. Aber Brielle ist es leid, dass ihre Eltern alle Entscheidungen für sie treffen. Statt wie geplant für den Sommer in den Flieger nach Italien zu steigen, bezahlt sie kurzerhand den Bad Boy Jet Miller dafür, sie für ein Wochenende mitzunehmen. Wohin ist ihr egal, Hauptsache, sie kann dabei auf seinem Motorrad mitfahren. Eine Auszeit hat Brielle dringend nötig! Während ihres Kurztrips kommen sich die beiden jedoch viel näher, als Brielle beabsichtigt hatte. Und hinter der Fassade des abgeklärten Draufgängers erkennt sie eine weichere, liebevolle Seite. Doch nach dem Wochenende wird Brielle in ihr eigentliches Leben zurückkehren müssen, in dem kein Platz ist für Jet. Nur wie soll sie ihm das sagen?

Dies ist der vierte Band der romantischen RULES OF LOVE-Reihe: In jedem Roman versteckt sich eine neue Liebesgeschichte mit unterschiedlichen Tropes! Von Sports-Romance und Enemies-to-Lovers über Friends-to-Lovers zu heißen Urlaubsflirts ist alles dabei. Hier fliegen die Funken!

ONE. Wir lieben Young Adult. Auch im eBook!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 256

Ähnliche

Inhalt

Cover

Über dieses Buch

Titel

Widmung

KAPITEL EINS

KAPITEL ZWEI

KAPITEL DREI

KAPITEL VIER

KAPITEL FÜNF

KAPITEL SECHS

KAPITEL SIEBEN

KAPITEL ACHT

KAPITEL NEUN

KAPITEL ZEHN

KAPITEL ELF

KAPITEL ZWÖLF

KAPITEL DREIZEHN

KAPITEL VIERZEHN

KAPITEL FÜNFZEHN

KAPITEL SECHZEHN

EPILOG

Über die Autorin

Weitere Titel der Autorin

Impressum

Vorschau

Über dieses Buch

Als Tochter eines Hotel-Tycoons soll Brielle den Sohn eines reichen Investors näher kennenlernen. Aber Brielle ist es leid, dass ihre Eltern alle Entscheidungen für sie treffen. Statt wie geplant für den Sommer in den Flieger nach Italien zu steigen, bezahlt sie kurzerhand den Bad Boy Jet Miller dafür, sie für ein Wochenende mitzunehmen. Wohin ist ihr egal, Hauptsache, sie kann dabei auf seinem Motorrad mitfahren. Eine Auszeit hat Brielle dringend nötig! Während ihres Kurztrips kommen sich die beiden jedoch viel näher, als Brielle beabsichtigt hatte. Und hinter der Fassade des abgeklärten Draufgängers erkennt sie eine weichere, liebevolle Seite. Doch nach dem Wochenende wird Brielle in ihr eigentliches Leben zurückkehren müssen, in dem kein Platz ist für Jet. Nur wie soll sie ihm das sagen?

Dies ist der vierte Band der romantischen RULES OF LOVE-Reihe: In jedem Roman versteckt sich eine neue Liebesgeschichte mit unterschiedlichen Tropes! Von Sports-Romance und Enemies-to-Lovers über Friends-to-Lovers zu heißen Urlaubsflirts ist alles dabei. Hier fliegen die Funken!

Anne-Marie Meyer

Rules of Love

#4: Vertrau nie dem Bad Boy

Eine unwiderstehliche Bad-Boy-Romance

Aus dem amerikanischen Englisch von Martina M Oepping

Für meinen Dad

KAPITEL EINS

Ich werde mich nie an jenes außerkörperliche Gefühl gewöhnen, das man empfindet, wenn das Flugzeug in den Landeanflug geht. Das Gefühl, dass der Magen an Ort und Stelle bleibt, während man selbst zur Erde sinkt, ließ mich immer so empfinden, als müsste ich mich jeden Augenblick erbrechen. Oder vielleicht lag es auch daran, dass ich nach Hause zurückkehrte.

In dem Punkt war ich mir nie ganz sicher.

Ich presste meine Hand auf den Magen und zwang mich, die Augen zu schließen und mir vorzustellen, was auf mich wartete, wenn das Flugzeug gelandet war.

Was für ein Scherz.

Mom und Dad würden nicht da sein. Man konnte sie nicht damit behelligen, mich abzuholen. Sie würden vermutlich Theodore oder Jackson schicken oder irgendeine x-beliebige Person, die sie gerade angeheuert hatten, sich um die Tochter zu kümmern, die sie selbst vergessen hatten.

Ich war ihr einziges Kind, und doch war ich die einzige Person, an deren Existenz sie sich nicht zu erinnern schienen.

Bis sie etwas von mir wollten.

»Danke, dass Sie mit uns geflogen sind, Ms Brielle«, sagte Maria, die Stewardess meiner Familie, als sie mir von ihrem Sitz zunickte.

Ich lächelte sie an. »Es war ein herrlicher Flug.« Das war eine glatte Lüge.

Ich habe Höhenangst, aber das ist meinen Eltern gleichgültig. Er ist verbindlich. Der zeremonielle Flug von New York nach Atlantic City, um dort den Sommer zu verbringen. Wenn ich versuchte, Mom zu überzeugen, dass ich es hasste zu fliegen, schnaubte sie nur und riet mir, eine Valium zu nehmen.

Vielen Dank, Mom.

Leider war es ihr aber ernst. Sie schickte tatsächlich einen Arzt in mein Wohnheim, um mich zu erinnern, welch starke Kontrolle sie über mein Leben hatte, selbst wenn sie nicht da war. Sogar hundert und mehr Meilen entfernt diktierte sie, welche Medizin ich nehmen oder wie ich meine Freizeit zu verbringen hatte.

Das Flugzeug setzte mit einem dumpfen Geräusch auf, und ich beobachtete, wie die Landschaft vorbeizog, während wir zum Hangar rollten. Als wir schließlich angehalten hatten und die Treppe gebracht wurde, öffnete ich den Sitzgurt und stand auf. Maria versuchte, vor mir an meinem Koffer zu sein, aber ich war schneller.

Ich legte die Finger um den Griff und warf ihr trotz ihres verstimmten Gesichtsausdrucks noch ein Lächeln zu.

»Danke, Maria. Ich sehe Sie, wenn der Sommer um ist?«

Maria nickte, kniff die Lippen zusammen und rückte ihren Rock zurecht. »Selbstverständlich, Ms Brielle. Dafür sind wir doch hier.«

Captain Bob steckte den Kopf aus dem Cockpit, um mir Auf Wiedersehen zu sagen, als ich die Treppen hinabstieg. Ich winkte mit einer Hand in seine Richtung und war gerade rechtzeitig am Boden des Hangars angekommen, als ein Mann in einem dunklen Anzug auf mich zukam.

»Guten Morgen, Miss Brielle. Ich bringe Sie heute zum Hotel.«

Ich nickte, und bevor ich protestieren konnte, packte er mein Gepäck und rollte es hinüber zu dem an der Seite geparkten BMW. Ich seufzte, als ich ihm folgte.

Und los ging's.

Der Sommer würde mit Sicherheit voller Pflichten und Galas sein, die unumgänglich waren, wenn man eine Livingstone war. Wir waren im Hotelgeschäft, also war Image alles. Und meine Eltern scheuten keine Kosten.

Die Fahrt zum Livingstone-Hotel im Zentrum von Atlantic City verging wie im Flug. Ich sah fortwährend aus dem Fenster, und meine Hände krampften sich in meinem Schoß zusammen. Vor den nächsten paar Monaten graute es mir. Ich vermisste meine Schule. Ich vermisste meine Freunde, ich vermisste, wahrgenommen zu werden.

Zu Hause drehte sich bei meinen Eltern alles um die Arbeit. Sie sahen mich kaum, selbst wenn ich im Weg stand.

Für sie war ich unsichtbar.

Mein Handy klingelte. Ich warf einen Blick darauf und sah, dass es Kate war, meine beste Freundin und die einzige Person, mit der ich abhängen konnte, solange ich hier war. Ich lächelte, als ich das Gespräch annahm. »Hey!«

Ein schriller Schrei ließ mich das Telefon von meinem Ohr wegreißen. Ich konnte mich immer darauf verlassen, dass sie sich freute, dass ich zu Hause war.

»Da bist du ja!«, jubelte sie.

Ich lachte. »Ja, ich bin da.«

»Okay, ruf mich an, sobald du deine Eltern gesehen hast, und dann können wir zusammen abhängen.«

Ich nickte und schloss die Augen. Ich vermisste sie, und ich war dankbar, dass sie da war, um mir zu helfen, die Beziehung zu den Menschen zu meistern, die mir das Leben geschenkt hatten.

»Mach ich.«

»Wir werden Pa-harty machen«, flötete sie. »Ich muss los. Ich werde im Eisladen gebraucht. Rufst du mich dann an?«

»Jep«, antwortete ich, und ich konnte spüren, wie ein Lächeln sich auf meinen Lippen ausbreitete.

Sie sang ihr Auf Wiedersehen, und ich nahm das Telefon von meiner Wange und legte auf. Das Display wurde dunkel, und ich steckte das Handy in meine Handtasche. Im Auto fühlte es sich zu still an. Ich verschränkte die Arme vor der Brust und beobachtete, wie mein Fahrer in die Einfahrt zum Hotel fuhr und vor den großen gläsernen Türen hielt.

Er drehte sich um und lächelte mich an. »Willkommen zu Hause.«

»Danke.« Ich drückte die Tür auf und trat hinaus. Wie von Zauberhand erschien ein Hoteldiener, zog meinen Koffer aus dem Kofferraum und kam zu mir.

»Ms Livingstone, Sie sind wieder da«, sagte er und lächelte mich breit an.

Meine Wangen fingen an wehzutun. Ich hatte definitiv heute mehr gelächelt als im ganzen vergangenen Schuljahr. Die Tochter des Bosses zu sein hatte etwas, was alle Leute um einen superglücklich machte. Oder ihnen wenigstens einen Grund gab vorzutäuschen, glücklich zu sein.

Um mich herum war für gewöhnlich jeder falsch. Ich konnte nie unterscheiden, ob die Leute nur nett zu mir waren, um nicht gefeuert zu werden.

»Danke«, antwortete ich und folgte ihm in die Hotel-Lobby. Klischeehafte Aufzugmusik füllte die Stille, als wir die dreißig Stockwerke zum Penthouse aufstiegen. Meinem Zuhause.

Ha. Das Wort »Zuhause« besaß solch eine hohle Bedeutung für mich.

Zum Glück schien der Hoteldiener einen Sinn dafür zu haben, dass mir nicht nach Plaudern zumute war, und er versuchte erst gar nicht, die angespannte Fahrt mit bedeutungslosem Geplapper zu füllen.

Ich meine, wollte er denn wirklich wissen, wie mein Schuljahr gewesen war? Oder wie der Flug verlaufen war?

Nein, das interessierte ihn überhaupt nicht.

Die Aufzugtüren öffneten sich zu einem schmalen Flur. Am Ende befand sich eine Tür mit einer Tastatur. Ich beugte mich herab und packte meinen Koffer, den ich von dem Hausdiener wegzog.

»Ab hier kann ich ihn nehmen«, erklärte ich und trat durch die geöffneten Türen.

»Aber Ihre Mutter ...«

»Es ist schon in Ordnung«, rief ich über meine Schulter. »Ich bin ein großes Mädchen. Ich kann meine Koffer selbst tragen.«

Die Aufzugtüren schlossen sich vor seiner verstimmten Miene, doch er trat nicht hervor und verlangte zu übernehmen. Wahrscheinlich weil Mom und Dad nicht da waren. Wenn sie dort gestanden hätten, wäre es eine andere Sache gewesen.

Endlich allein. Ich holte tief Luft.

Dies war der Sommer vor meinem Senior-Jahr in der Highschool. Ich würde das Beste daraus machen. Ich würde nicht zulassen, dass Mom und Dad mich herumschubsten, wie sie es sonst immer taten.

Ich würde meine Ferien genießen. Mit Kate abhängen und tatsächlich etwas von Atlantic City sehen, so wie man es sollte. Trotz der Tatsache, dass Mom mich entgeistert anblicken und für verrückt erklären würde, dass ich mich tatsächlich mit den Einheimischen einlassen wollte. Denn wer sollte das freiwillig tun?

Ich war es leid, das reiche Leben zu leben, das sie mir bereitet hatten. Ich wollte ein echtes Leben.

Ich war bereit, mich zu verlieben, trotz meines totalen Mangels an Gelegenheiten. Ich glaubte fest daran. Wenn ich es mir nur wirklich wünschte, könnte es passieren.

Als ich den Code eingegeben hatte, öffnete sich die Tür, und ich ging hinein.

Natürlich war die Suite makellos. Große Fenster säumten das Wohnzimmer, ließen Licht herein, das sich zusammen mit den Kronleuchtern, die von der Decke hingen, in den marmornen Arbeitsflächen spiegelte.

Weißes Mobiliar war geschmückt mit roten und gelben Kissen – um dem Raum ein paar Farbkleckse zu verleihen. Und ein dunkles Fell lag auf dem dunklen Holzfußboden.

Ich rollte meinen Koffer ins Innere und ließ die Tür hinter mir zufallen.

»Ich bin da«, verkündete ich niemand im Besonderen. So wie ich Mom und Dad kannte, waren sie nicht hier und würden es für eine Weile auch nicht sein.

Das Klicken von Absätzen ertönte aus den entfernteren Räumen, und ich wusste sofort, wer es war. Mrs Porter. Moms Assistentin. Ich würde den Klang ihrer Schuhe überall erkennen.

»Brielle«, rief sie, als sie in Sicht kam.

Ich ging zu ihr. Sie war mehr Mutter für mich als meine eigene Mom. »Jackie«, sagte ich und schlang die Arme um sie.

Sie trat einen Schritt zurück und ließ ihren Blick über mich gleiten. Die vertraute schwarze Brille saß auf ihrer Nase. Ihr dunkles Haar ergraute und war wie immer zu einem Knoten in ihrem Nacken zusammengebunden. »Du siehst so erwachsen aus«, stellte sie fest.

Ich lächelte sie an. Sie hatte sich nicht verändert. Jedes Jahr sagte sie mir, wie erwachsen ich aussah. »Ich werde auch in ein paar Wochen achtzehn«, erwiderte ich und steckte mein rotblondes Haar hinters Ohr.

Sie nickte und winkte mir mit der Hand zu, damit ich aufhörte zu reden. »Erinnere mich nicht daran«, meinte sie. »Denn wenn du so alt bist, heißt das, ich bin ...« Sie schüttelte den Kopf und ging hinüber zum Kühlschrank, um zwei Wasserflaschen herauszuholen. »Das heißt, dass ich fünfundzwanzig bin.«

Ich nahm die Flasche, die sie mir reichte. »Richtig. Und du bist jetzt seit wann fünfundzwanzig?«

Sie brachte mich zum Schweigen. Ich drehte die Kappe ab und nahm einen Schluck. Nachdem ich getrunken hatte, blickte ich mich um. »Ich nehme an, dass sie aus sind?« Ich wedelte mit der Hand und deutete ins restliche Penthouse.

Mrs Porters Gesicht verdüsterte sich, als sie nickte. »Meetings. Ich soll dir ausrichten, schon mal auszupacken und dich dann präsentabel zu machen. Anscheinend gibt es ein großes Lunch-Meeting, bei dem sie dich dabeihaben wollen.«

Ich legte mir theatralisch eine Hand auf die Brust. »Mich?«

Sie klatschte mir leicht auf den Arm. »Ja, dich.«

Ich zuckte mit den Schultern. Mrs Porter hasste es, wenn ich schlecht von meinen Eltern sprach. Aber sie arbeitete nur für sie. Ich musste mit ihnen leben. Sie waren meine einzige Familie und die einzige Familie, die ich je haben würde.

Ich seufzte, weil ich nicht wieder mit ihr in einen Streit geraten wollte, und ging zu meinem Koffer. »Ich ziehe mich dann um«, erklärte ich.

»Ich muss auch los. Deine Mom wird gleich aus ihrem Meeting kommen.« Sie richtete ihre Brille. »Kommst du allein zurecht?«

»Das schaff ich schon. Ich bin es gewohnt, allein zu sein.« Ich verabschiedete mich von ihr und verschwand dann im Flur.

Als ich in meinem Zimmer ankam, schnaubte ich. Es gab dort buchstäblich nichts, was mir ähnlich sah. Mein Bett war immer noch perfekt gemacht – mit einer Steppdecke, die ich nicht kannte und sicher nicht ausgesucht hätte.

Meine Poster waren verschwunden, worüber ich keinen großen Verlustschmerz empfand. Selbst meine Pinnwand, die voller Bilder von Kate und mir aus dem letzten Sommer gewesen war, war nicht mehr da. Es war, als wollten meine Eltern jeglichen Eindruck von mir aus diesem Zimmer entfernen.

Aber ich war nicht überrascht. Mom tat das jedes Jahr. Wahrscheinlich hielt sie das für fürsorglich, aber es fühlte sich einfach krankhaft an. Als wäre ich gestorben oder so etwas.

Sie nannte es einen »Neustart« – ich nannte es »Brielle loswerden«.

Ich ließ den Koffer am Eingang meines Zimmers stehen und ging dann hinüber zu meinem Bett. Ich warf mich darauf, barg mein Gesicht in der strahlend rosa Steppdecke und seufzte.

Willkommen daheim.

Ich drehte mich auf den Rücken und starrte die Decke an. Ich klopfte mir mit den Fingern auf den Bauch, während ich mein Bein anzog und eine kleine Melodie in den stillen Raum summte.

Dieser Sommer würde anders werden. Ich würde Brielle Livingstone sein, ein Teenager. Nicht Brielle Livingstone, die Erbin des Livingstone-Imperiums. Ich würde eine Möglichkeit finden, irgendwie anders zu werden.

Ich würde leben.

Trotz all meiner guten Vorsätze von vorhin wusste ich, dass ich zu diesem mysteriösen Lunch gehen musste, also duschte ich und rubbelte mir die Haare trocken.

Nach einem kurzen Blick in meinen Kleiderschrank entschied ich mich für ein geblümtes Kleid, das meine Beine betonte – mein schönstes Aushängeschild, das ich meiner Mutter verdankte. Ich zog mich an und fing mit meinem Make-up an. Gerade als ich mit der Mascara fertig war, kam Mom herein.

Sie starrte ihr Handy an, als sie in die Mitte des Raumes trat und stehen blieb.

Ich drehte mich um und lächelte sie an. »Hey, Mom.«

Als ich groß wurde, hieß es immer, dass ich wie eine Miniaturausgabe von ihr aussähe. Wir hatten beide rotblonde Haare, strahlend blaue Augen und lange Beine. Es fühlte sich sonderbar an, stets zu hören, ich habe die Beine meiner Mutter, aber schließlich war ich darüber hinweggekommen.

Denn Mom hatte wirklich großartige Beine.

Ihr Haar war zu einem modischen Zopf zurückgekämmt, und sie trug einen tiefblauen Bleistiftrock und eine blütenweiße Bluse. Ihre schwarzen Absätze versanken im Hochflorteppich meines Zimmers. »Brielle, willkommen zu Hause!«

Die Standard-Grußformel der Livingstones.

»Danke. Wo ist Dad?«

Sie blickte mir ins Gesicht, und dann senkte sich ihr Blick, um meine Kleidung zu erfassen. Ihr Gesichtsausdruck verriet mir, dass sie nicht gerade glücklich mit meiner Auswahl war.

»Er trifft uns im Restaurant – willst du das da anziehen?«

Ich schaute an meinem Kleid herab. »Ja. Warum?«

Sie rümpfte die Nase. »Hast du nichts Schöneres?«

»Schöner? Warum? Worum geht es bei diesem Meeting?« Es war merkwürdig, dass sie mich überhaupt dabeihaben wollten. Normalerweise war ich nur zu Veranstaltungen eingeladen, wenn wir die exemplarische amerikanische Familie verkörpern konnten. Nur ein weiterer Beweis dafür, dass ich für meine Eltern nichts als eine Requisite war.

Mom seufzte, als sie einen Blick auf ihr Handy warf und dann wieder auf mich. »Wir kommen zu spät ... Dann trag es eben. Komm jetzt. Lass uns gehen.«

Ich hörte auf, mir mit den Fingern die Haare zu kämmen, und stand auf. Ich schlüpfte schnell in ein Paar flache Schuhe – trotz des sehr deutlich hörbaren Seufzers meiner Mutter. Auf keinen Fall würde ich zu diesem mysteriösen Meeting in unbequemen Pumps gehen, auf denen ich kaum laufen konnte.

Ich folgte Mom aus dem Zimmer und hinüber zur Eingangstür.

Wir verließen die Suite und standen nebeneinander, während wir auf den Aufzug warteten. Ich fummelte an meinem Kleid herum und wünschte mir, Mom hätte mir erlaubt, meine Tasche mitzunehmen. Aber sie sagte immer nur, die Tasche ließe mich verzweifelt und arm aussehen, also hatte ich gar nicht erst versucht, sie umzustimmen.

Stattdessen hatte ich mein Handy und meine Kreditkarte vorher schon in meinen BH geschoben, und jetzt grub sich das Handy in meine Haut.

»Hör auf zu zappeln«, sagte Mom, als die Aufzugtüren sich öffneten.

Ich nickte und drückte die Hände in meine Seite, als ich ihr nachging. Wir drehten uns, um die Türen im Auge zu haben, als sie sich schlossen und der Aufzug abwärts fuhr. Die Stille fühlte sich ohrenbetäubend an, und ich konnte nicht anders, als zu Mom hinüberzusehen.

Wenigstens fragten die Leute, die sie bezahlten, um mich zu bedienen, wie mein Tag bisher gewesen war. Ich hatte nie das Gefühl, dass es Mom interessieren könnte. Was aber in Ordnung war. Ich war es auch nicht anders gewohnt.

Die Fahrstuhltüren öffneten sich und gaben den Blick auf die Lobby frei. Die Leute wuselten herum, entweder in Flip-Flops und Shorts oder in makellosen Anzügen und Aktenkoffern. Es gab einen Riesenunterschied zwischen denjenigen, die zum Arbeiten hier waren, und den Leuten, die Urlaub in der Stadt machten.

Ich fragte mich, wie ich für die Menschen aussehen mochte, die mich im Vorbeigehen betrachteten. Sah ich wie eine Touristin aus? Eine Ortsansässige? Ich bezweifelte, dass ich dazugehörig wirkte. Jedenfalls fühlte ich mich nie so.

Aber ich hatte keine Zeit, meine Gedanken zu sehr schweifen zu lassen. Mom drehte sich um und legte mir ihre Hand auf die Schulter, unmittelbar bevor wir ins Restaurant gingen. »Bitte sieh ein, dass wir das für deine Zukunft tun.«

Ich starrte sie verblüfft an. Das war sonderbar. »Es ist doch nur ein Lunch, Mom.«

Sie nickte. »Genau.« Dann holte sie tief Luft. »Aber bleib offen, hörst du?«

Sorge machte sich in meinem Inneren breit, als ich die Unruhe in ihren Augen bemerkte. Ich wusste, dass meine Eltern seltsam waren. Ich hatte mir nur noch nicht klargemacht, wie seltsam. »Okay, ich verspreche es.«

Ihr Blick glitt zu ihrer Hand, die noch auf meiner Schulter lag, dann klopfte sie ein paarmal darauf – eine typische Lily-Livingstone-Umarmung – und dann lächelte sie mich an. »Nun gut. Bringen wir es hinter uns.«

Ich weiß nicht, was ich zu sehen erwartete, als Mom mich am Stehtisch der Hostess vorbei in das Restaurant führte. Vielleicht den Sensenmann. Vielleicht meine Großmutter ganz in Schwarz mit einem Rosenkranz in der Hand, leise Gebete murmelnd.

Bei der Art, wie Mom vorwärtsging, hätte man glauben sollen, sie wollten mich in den Tod schicken oder so. Aber nichts schien fehl am Platz zu sein. Das Hotel war genauso strahlend und heiter, wie es immer gewesen war. Die Sonne schien durch die raumhohen Fenster, verursachte winzige Lichtblitze auf dem Kristall, das auf jedem weiß eingedeckten Tisch perfekt ausgerichtet war.

Ich blickte zu Mom hinüber und fragte mich, warum sie so geheimnisvoll getan hatte. Ich hätte mir fast ausgemalt, dass ein böses Monster das Livingstone übernommen und es jetzt in die Landplage von Atlantic City verzaubert hätte.

Aber nichts schien verkehrt zu sein. Tatsächlich war das Restaurant ungewöhnlich voll für einen Samstagmittag im Mai.

»Warum bin ich hier?«, fragte ich, beugte mich vor und senkte die Stimme.

Mom schüttelte den Kopf, legte einen Finger auf die Lippen und führte mich zwischen den Tischen durch. »Still, Brielle.«

Ich sah sie entgeistert an. Seit wann brachte sie mich so harsch zum Schweigen?

»Sie sind hier«, flüsterte sie, als sie sich umdrehte, um mich beschwörend anzustarren.

Nenn mich verrückt, aber ich mochte die Art nicht, wie sie sagte: Sie sind hier. Plötzlich war das Einzige, was ich wollte, aus dem Saal zu laufen. Mom führte etwas im Schilde, und ich wusste, es würde mir nicht gefallen.

KAPITEL ZWEI

Ich blickte an meiner Mutter vorbei und sah zwei Typen am VIP-Tisch meiner Eltern sitzen. Da waren ein älterer Mann mit ergrauendem und ein zweiter mit dunklerem Haar, aber das war schon alles, was ich sehen konnte, denn er saß mit dem Rücken zu mir.

»Wer ist das?«, fragte ich mit etwas in der Stimme, was hoffentlich als Nonchalance ausgelegt werden konnte.

Mom warf mir einen Blick zu, als sie unauffällig ihren Rock zurechtrückte, sich in die Wangen kniff und mir dann ihre beeindruckende Persönlichkeit zuwandte. »Ich wünschte wirklich, du hättest dir die Haare hochgesteckt«, sagte sie und begann, meine Locken zurechtzuzupfen und in meine Wangen zu kneifen.

»Mom, bitte«, protestierte ich und hielt die Hände hoch, um sie aufzuhalten. Es war demütigend, dass sie sich hier im Restaurant so aufführte. Ich war kein kleines Kind mehr. In wenigen Wochen würde ich achtzehn werden. Aber in dem Moment hätte man meinen können, ich wäre ein kleines Mädchen mit lutscherverschmiertem Mund und zerzausten Haaren.

»Tut mir leid, ich will ja nur, dass du nett aussiehst«, erwiderte sie und holte tief Luft.

Sie kniff die Lippen zusammen. Ich konnte nicht sagen, ob sie versuchte, ihren Lippenstift zu bearbeiten, oder ob sie sich bemühte, ein Geheimnis zu bewahren. Etwas wie Ekel legte sich über meinen Magen – ich fürchtete, es war Letzteres.

»Warum bin ich hier? Was hast du getan?«, fragte ich, als Mom ihr falsches Lächeln aufsetzte und sich umdrehte.

Falls sie mich gehört hatte, zeigte sie es nicht. Stattdessen ging sie von mir weg auf das drohende Unheil zu, das sich vor mir abzeichnete.

Na toll.

Ich warf einen Blick in Richtung Ausgang und überlegte einen Moment, ob ich es dorthin schaffen würde, bevor jemand mich bemerkte.

»Brielle, kommst du bitte zu uns?«, rief Mom mit ihrer Hier-spielt-die-Musik-Stimme.

Zu spät.

Ich fand mich mit der Tatsache ab, dass ein Rückzug nicht infrage kam. Einmal noch blickte ich sehnsüchtig zur Tür, biss dann die Zähne zusammen und zwang mich auf den Weg zum VIP-Tisch. Ich musste es nur durch diesen Lunch schaffen, was immer er darstellen sollte, und würde mich dann aus dem Staub machen. Ich würde das überleben. Immerhin war ich schon seit meiner Kindheit allein und auf mich gestellt.

»Hallo«, sagte ich mit zuckersüßer Stimme. Ich trat neben meine Mutter und richtete mein Lächeln auf die beiden Männer, die am Tisch saßen.

Es war so, als sähe man Zwillinge an – die mit mehreren Jahrzehnten Abstand geboren waren. Der jüngere schien in meinem Alter zu sein. Er hatte dunkle Haare und eine olivfarbene Haut. Seine dunklen Augen leuchteten auf, als sein Blick über mich wanderte. In Sekundenschnelle war er aus seinem Sitz und griff über den Tisch, um meine Hand zu schütteln.

»Hallo«, grüßte er. Seine Stimme deutete einen italienischen Hintergrund an. »Mein Name ist Stefano Esposito.«

Ich schaute auf seine Hand, die aus einem perfekt geschneiderten Anzug ragte. Er sah aus, als stammte er geradewegs aus einem italienischen Männermagazin. Mein Blick huschte hinüber zu Mom, die so sehr lächelte, dass ihre Mundwinkel kurz davor waren, in ihren Haaren zu verschwinden.

»Sei höflich«, flüsterte sie mir zu und stupste mich mit der Schulter an.

Ich wandte mich wieder Stefano zu und nickte, als ich seine Hand schüttelte. »Brielle«, sagte ich.

Stefanos Lächeln wurde breiter und enthüllte perfekte weiße Zähne. Ich konnte nicht umhin zu staunen, wie strahlend sie waren. »Es ist unglaublich, dich kennenzulernen«, bemerkte er und zerquetschte meine Hand.

Ich nickte und befreite meine Finger aus seinem Griff. Er setzte sich wieder und lehnte sich in seinem Sitz zurück, als ich mir meinen Stuhl hervorangelte. Bevor ich ihn nach vorn ziehen konnte, eilte mir ein Kellner zu Hilfe.

Kaum hatte ich mich in Position gebracht, tauchte Dad auf. Sein Gesicht war gerötet, und Schweißperlen hatten sich auf seiner Stirn gebildet. Er nickte Mom und mir zu und wandte sich dann an die Espositos. »Tut mir leid, dass ich Sie warten gelassen habe«, bemerkte er, winkte den Kellner herbei und bestellte einen Scotch. »Ich hatte eine Störung, um die ich mich kümmern musste«, murmelte er ganz leise.

Ich schaute hinüber und sah, wie sich Moms Gesicht rötete, während sie die Lippen zu einer perfekt geschminkten Linie zusammenzog. Zweifellos war sie nicht zufrieden damit, dass er am helllichten Tag Alkohol trank, aber sie konnte nichts dazu sagen. Nicht vor Gästen.

Ich überlegte kurz, ob ich sie weiter reizen und mir einen großen Eisbecher bestellen wollte, als der Kellner nach unseren Wünschen fragte, aber ich entschied mich dagegen. Es war ja nicht so, als hätte ich ein Wort mitzureden. Mom bestellte für mich, bevor ich zwei Worte von mir geben konnte. Gern hätte ich meinen Ausweis hervorgezogen, um Mom daran zu erinnern, dass ich kein Baby mehr war. Aber so wie ich sie kannte, würde sie sowieso nur seufzen und betonen, dass ich mich unpassend benahm. Mal wieder.

Ich fühlte mich unterdrückt, blickte mich um und fragte mich, warum ich überhaupt immer wieder zurückkam. In New York hatte ich wenigstens eine Schule, die ich liebte, und Freunde, die sich um mich sorgten. Auch dort versuchte Mom, mich zu kontrollieren, aber ich konnte jederzeit den Hörer auflegen. Wenn ich hier war, waren meine Eltern nicht einmal lange genug da, um mich zu fragen, wie mein Tag verlaufen war oder was meine Pläne fürs College waren. Nichts.

»Sprich mit Stefano«, zischte Mom, als sie sich einmal zu mir lehnte.

Das riss mich aus meinen Gedanken. Ich blickte zu ihr hinüber und sah sie in Stefanos Richtung nicken. Mir gefiel nicht, dass sie etwas ausheckte, ohne mich einzuweihen.

»Jetzt«, formten ihre leuchtend roten Lippen.

Fürs Erste besiegt, drehte ich mich zu Stefano, der mich angrinste. Ich begann, mit dem Tafelsilber herumzuspielen. Ich zog die Stoffserviette hervor und breitete sie auf meinem Schoß aus. »Bist du schon lange in den Staaten?«, fragte ich ihn lächelnd.

Stefano nickte. »Ich studiere bereits seit letztem Jahr Wirtschaft in Harvard. Mein Vater will, dass ich an den besten Schulen lerne.«

Ich täuschte Interesse vor. »Wow. Harvard. Toll.«

Also, das war höchst verdächtig. Es war offensichtlich, dass die Espositos reich waren, und das hieß, hier handelte es sich um einen Job. Meine Eltern wollten etwas von ihnen. Die Tatsache, dass sie darauf bestanden hatten, dass ich an diesem Lunch teilnahm ... Ich unterdrückte ein Stöhnen. Das war gar nicht gut!

»Entschuldigt mich bitte kurz«, bat ich, legte meine Serviette auf den Teller und stand auf.

Moms Hand umschlang meine. »Bist du sicher, dass das jetzt nicht warten kann?«

Ich starrte auf sie hinunter. Meinte sie das ernst? »Nein, das kann es nicht«, erwiderte ich und beugte mich zu ihr. Ich hoffte, sie würde meinen Tonfall verstehen.

»Dann geh, aber beeil dich.«

Ich zog meine Hand aus ihrer und nickte. »Natürlich«, antwortete ich in dem schwachen Versuch, meinen Frust zu verbergen.

Zum Glück bemerkte Mom das Schnippische in meinem Tonfall nicht, als sie zu ihrem Gespräch mit Stefano senior zurückkehrte. Ich nutzte den Moment ihrer Ablenkung als Chance, mich aus dem Staub zu machen, und schlängelte mich zwischen den Tischen hindurch in Richtung Toilettenräume – aber stattdessen schlüpfte ich in die Lobby.

Das Livingstone-Casino mit angeschlossenem Hotel war riesig. Es war von Generation zu Generation weitervererbt worden. Es war die Krönung des Livingstone-Imperiums und der ganze Stolz meiner Familie.

Große raumhohe Fenster bildeten die Front des Hotels, die einen perfekten Blick auf den Ozean bot. Ein Riesenkronleuchter schwebte über mir, fing jeden Sonnenstrahl ein und projizierte ihn überall durch den Raum.

Ich lehnte mich an die nächste Wand und holte erst einmal tief Luft. Ich war mir nicht sicher, was meine Eltern vorhatten, doch was immer es war, es gefiel mir nicht. Wenn es ums Geschäft ging, waren die beiden gnadenlos.

Zwei Sicherheitsmänner zogen meine Aufmerksamkeit auf sich, als sie aus dem Casino auf die andere Seite des Foyers liefen. Ich fragte mich, ob das die Störung war, von der Dad eben gesprochen hatte.

Direkt hinter den beiden Wachen erschienen zwei Männer. Der jüngere – derjenige in einer Lederjacke und mit dunklem Haar – hatte dem älteren mit den ebensolchen Haaren den Arm um die Schulter gelegt. Der ältere Mann war nach vorne geneigt. Seine Haut war blass, und er sah aus, als hätte er schon sehr lange die Sonne nicht mehr gesehen. Der jüngere Mann wirkte verdrossen, als er – wie ich annahm – seinem Dad hinaus in die Lobby half.

»Wir haben Ihnen doch gesagt, Sie sollen ihn hier heraushalten«, erklärte Horace, einer der Wachmänner.

Der Junge ließ seinen Blick zu Horace hinaufschweifen. »Wird nicht wieder vorkommen«, antwortete er.

Als er näher kam, konnte ich nicht anders. Ich musste ihn anstarren. Er hatte dunkelgrüne Augen, und die Haare fielen ihm immer wieder in die Stirn. Ich war ziemlich sicher, ihn schon ein paarmal hier gesehen zu haben, aber es war nicht so, als ließe Dad zu, dass ich zu den Einheimischen Kontakt hatte.

Als er vorbeiging, schaute er mich an. Seine Lippen waren zu einem festen Strich zusammengepresst. Sie ähnelten denen meiner Mutter. Verlegen richtete ich meinen Blick auf den italienischen Marmor zu meinen Füßen.

Was tat ich hier? Warum starrte ich diesen Fremden an?

Nervös blickte ich wieder auf und sah, dass er durch die Türen und hinaus auf den Bürgersteig gegangen war. Horace und sein Freund mussten fürs Erste zufrieden sein, dass sie ihn losgeworden waren, denn sie folgten ihm nicht weiter.

Horace stand mit verschränkten Armen wenige Schritte von mir entfernt.

»Psst.« Ich beugte mich vor und hoffte, seine Aufmerksamkeit zu gewinnen. Als er nicht reagierte, versuchte ich es noch einmal. »Horace«, flüsterte ich lauter.

Er drehte sich um und sah mich an. »Was wünschen Sie, Miss Livingstone?«

Uff. Wenn er meinen Namen so sagte, fühlte ich mich wie meine Mutter. Ich schauderte bei dem Gedanken und entschied dann, ihn weit von mir zu schieben. »Wer ist das?«, fragte ich und nickte in Richtung der beiden Männer, die gerade hinausbefördert worden waren.

Horace folgte meiner Geste und sah mich dann wieder an. »Warum wollen Sie das wissen?«

Ich versuchte, nicht aufzustöhnen, und zuckte stattdessen mit den Schultern, als spielte es keine Rolle. »Nur so. Ich ... Ich habe sie hier nur noch nie gesehen.«

Horace wandte sich mir ganz zu, sodass er mir ins Gesicht sehen konnte. Seine normalerweise angespannten Schultern hatten sich gelockert, was merkwürdig wirkte. Er war von Haus aus steif und förmlich.

»Der Betrunkene heißt Miller. Er treibt sich in der Stadt herum. Meistens übertreibt er es an den Tischen.« Horace deutete in Richtung Casino.

Ich wartete und hoffte, er würde auf den Jüngeren zu sprechen kommen, der, seien wir ehrlich, der Einzige war, der mich interessierte.

»Der Junge, der ihn gestützt hat, ist sein Sohn. Ich glaube, ich habe gehört, wie Mr Miller ihn Jet genannt hat. Aber ich bin nicht sicher. Der Mann säuft wie ein Loch, wer soll also verstehen, was der so murmelt?« Horace straffte sich.

Ich nickte und warf ihm ein Lächeln zu. »Interessant.« Ich ließ jede Silbe einzeln von meiner Zunge rollen.