Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Rotpunktverlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2012

"Der alte Geist der katholischen Alpen-Oligokratie treibt im Wallis bis heute sein Unwesen", schrieb der Autor dieses Buches in der Zeit. Auf Druck der regional dominanten katholischen Kirche lehnte der Kanton Wallis die liberale Bundesverfassung von 1848 sowie die erste Totalrevision von 1874 haushoch ab. Das Wallis musste zu Demokratie und Rechtsstaat gezwungen werden. Das hat Auswirkungen bis zum heutigen Tag. Kurt Marti, langjähriger Redaktor der Oberwalliser Oppositionszeitung Rote Anneliese (rote Analyse) hat zahlreiche Fälle von Parteifilz, Vetternwirtschaft, illegalen Machenschaften, Intrigen, Willkür, Medienzensur, Bigotterie und Heuchelei aufgedeckt. Er wurde vor Gericht gezerrt und von der Walliser Justiz verurteilt und diffamiert. Schließlich sprach ihn das Bundesgericht in allen Punkten frei. Das Buch soll exemplarisch aufzeigen, welch schädlichen Einfluss die 155-jährige Vorherrschaft der katholischen Mehrheitspartei CVP auf Politik, Gesellschaft, Medien und Justiz hat, insbesondere wie die Einschränkung der kritischen Öffentlichkeit funktioniert. In diesem Sinne ist das Buch ein Plädoyer für eine offene Gesellschaft und steht in der Tradition der politischen Aufklärung.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 237

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Kurt Marti

Tal des Schweigens

Kurt Marti

Tal des Schweigens

Walliser Geschichten überParteifilz, Kirche, Medien und Justiz

© 2012 Rotpunktverlag

www.rotpunktverlag.ch

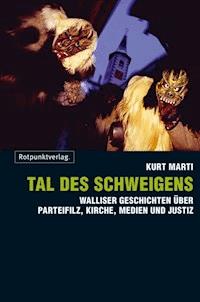

Umschlagfoto: Thomas Andenmatten

ISBN 978-3-85869-507-9

eISBN 978-3-85869-546-8

1. Auflage 2012

»Erfährt ein Mensch eine Ungerechtigkeit, an wen soll er sich wenden? An die öffentliche Meinung? Sie ist es, die die Mehrheit bildet; an die gesetzgebende Versammlung? Sie stellt die Mehrheit dar; an die ausübende Gewalt? Sie wird durch die Mehrheit ernannt; an das Geschworenengericht? Es ist die mit dem Recht zum Urteilsprechen bekleidete Mehrheit.«

Alexis de Tocqueville, Über die Demokratie in Amerika, 1835

»… dass sich diese Zivilisation noch immer nicht von ihrem Geburtstrauma erholt hat – vom Trauma des Übergangs aus der Stammes- oder geschlossenen Gesellschaftsordnung, die magischen Kräften unterworfen ist, zur offenen Gesellschaftsordnung, die die kritischen Fähigkeiten des Menschen in Freiheit setzt.«

Karl R. Popper, Die offene Gesellschaft und ihre Feinde, 1945

Inhalt

Vorwort

Einleitung: Vom Tanz der Tschäggättä

Erinnerungen an die Strafkolonie

Von Klosterfrauen, Richtern und Dichtern

Ein Betreibungsbeamter fällt aus allen Wolken

Horror im Spital und die totale Omertà

Der liebeshungrige Chefarzt der Psychiatrie

Frommer Polizeichef missbraucht Schülerin

Leukerbad: Wo selbst die alten Römer erblassen

Gottesstaat Wallis kreuzigt Freidenker

Ein Zermatter Hotelier wird kalt abserviert

Die Drahtzieher des Mattmark-Prozesses

Nach der Lawine kam der Klärschlamm

Der Beton-König lebt von Cervelats und Brot

Subventionen für die Pleitefirma des Parteipräsidenten

Die seltsamen Methoden des Visper Präfekten

Ein Nationalrat flüchtet aus dem Steuerparadies

Die Kantonalbank im kanadischen Goldrausch

Der fehlgeleitete Autobahn-Skandal

Die »Alpen-Opec« am Gängelband der Strombarone

Vorwort

Im vorliegenden Buch geht es für einmal nicht um die sonnigen, schönen Seiten des Wallis und seiner Kultur. Hier geht es um die dunklen Seiten einer erzkonservativen katholischen Tradition, die sich in zementierten politischen Machtverhältnissen niedergeschlagen hat. Die Folgen sind Machtmissbrauch, Vetternwirtschaft, Parteienfilz, Justizwillkür und Korruption in für schweizerische Verhältnisse doch eher ungewohntem Ausmaß.

Dazu kommt die Verschwiegenheit der regionalen und lokalen Medien, deren Personal der politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich dominanten Elite nahesteht und diese nicht verärgern will, weil das bequemer ist. Und nur selten gelangen Walliser Skandale in die überregionalen Medien der »Üsserschwiiz«.

Aber es gibt im Wallis auch ein mediales Gegengewicht – das zwar die anderen Medien nicht aufwiegt, aber doch seit nunmehr vierzig Jahren für eine kritische Öffentlichkeit sorgt: Die Rote Anneliese (rote Analyse). Diese Zeitung ist mittlerweile auch schweizweit eine Besonderheit, denn in den meisten anderen Regionen, in denen es in den 1970er- und 80er-Jahren kritische, linke regionale Zeitungen oder Zeitschriften gegeben hatte, sind diese längst verschwunden.

So ist dieses Buch ein Stück weit auch eine Dokumentation der Arbeit der Roten Anneliese in den letzten fünfzehn Jahren, und es dokumentiert auch, dass es im Wallis natürlich auch politische Kräfte gibt, die die Verhältnisse ändern wollen.

Die Rote Anneliese (RA) erschien erstmals 1973. Herausgegeben wurde sie in den ersten Jahren vom Kritischen Oberwallis (KO). Seit dem Zusammenschluss des KO mit der SP zur Sozialistischen Partei Oberwallis (SPO) im Frühjahr 1982 steht hinter der RA der Verein Rote Anneliese. Die Aufgabe der RA ist es nach ihrer eigenen Darstellung, »die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Kanton Wallis kritisch zu durchleuchten und politische, soziale und ökologische Missstände aufzudecken. Die RA versteht sich dabei im aufklärerischen Sinne als Kontrollinstanz zur Exekutive, zur Legislative und zur Judikative«.

Der Autor dieses Buches, Kurt Marti, war von 2000 bis 2010 Redaktor der RA. In seiner Zeit hat sich die Zeitung von der SPO emanzipiert und fungierte nicht mehr als deren parteipolitisches Sprachrohr. Mehrmals hat sich die RA in den letzten Jahren auch kritisch mit der Politik der SPO auseinandergesetzt, insbesondere in der Energie- und der Spitalpolitik.

Die RA hat die »Fälle«, die dieses Buch ausmachen, an die Öffentlichkeit gebracht. Für das Buch hat Kurt Marti zusätzlich recherchiert und aktualisiert. Zudem beschreibt er die Rezeption der publik gemachten Fälle im Wallis und über das Wallis hinaus.

In den allermeisten Fällen würde man zu den skandalösen Vorkommnissen, die eines demokratischen Rechtsstaates spotten, in den Archiven der anderen Walliser Medien und der kantonalen oder kommunalen Verwaltungen vergeblich nach Material suchen! Das ist auch der Grund, weshalb wir es wichtig finden, dieses Buch zu veröffentlichen, und zwar ganz in dem Sinn, den Kurt Marti selbst formuliert hat: als ein Plädoyer für eine offene Gesellschaft, für eine kritische Öffentlichkeit, die eine der wichtigsten Voraussetzungen ist für eine Demokratie, die diesen Namen verdient.

Andreas Simmen, Rotpunktverlag

Einleitung

Vom Tanz der Tschäggättä

Die Medien kultivieren gerne das Bild des archaischen, gesetzlosen und wilden Wallisers. Perfekt dargestellt durch die Lötschentaler Tschäggättä (siehe Umschlagfoto), die zur Fasnachtszeit durch die engen Gassen jagen und die Leute das Fürchten lehren. Doch die Folkloristen vergessen allzu leicht, dass die Tschäggättä noch eine ganz andere Eigenschaft haben: die Verschwiegenheit.

Das wohl berühmteste Opfer dieser Irreführung ist der Falschmünzer Joseph-Samuel Farinet (1845–1880). Bis heute wird er als Archetyp des eigensinnigen Wallisers missbraucht. Doch keiner eignet sich so schlecht dafür wie dieser ruhelose Außenseiter. Farinet ist nämlich das genaue Gegenbild des schweigsamen und obrigkeitshörigen Wallisers seiner und unserer Zeit. Mit dem Prägen von 20-Rappen-Stücken hielt er die Walliser Aristokraten auf Trab. Allen voran den damals mächtigsten Mann im Rhonetal, den katholisch-konservativen Anwalt Alexis Allet (1820–1888) aus Leuk. Allet war Staatsrat, Nationalrat und Bundesrichter zugleich. Zudem präsidierte er die neu gegründete Walliser Kantonalbank (WKB), die wegen Misswirtschaft und Bilanzfälschungen im Jahr 1871 in Konkurs ging. In der Folge musste Allet als Staatsrat zurücktreten. Zum Schein wurde auch ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet, doch die Ermittlungen verliefen erwartungsgemäß im Sand. Die Justiz fasste Allet mit Samthandschuhen an – ganz im Gegensatz zu Farinet: Dieser wurde von Justiz und Polizei gnadenlos gejagt wie ein wildes Tier und schließlich zur Strecke gebracht.

Trotz grandioser Misswirtschaft stand das obrigkeitshörige Volk stoisch hinter den Katholisch-Konservativen (heute CVP und CSP) und bestätigte deren Exponenten regelmäßig in ihren politischen Ämtern. Keine Spur also von der Eigensinnigkeit und Wildheit eines Farinet. Dabei hätte die Walliser Bevölkerung allen Grund gehabt, gegen die Herrschaft der Kirche und der Katholisch-Konservativen aufzumucken. Von der Wiege bis zur Bahre, vom Kuhstall bis ins Ehebett, überall gaben die Pfaffen ihren Senf und Segen dazu. In den Dörfern regierte ein uneingeschränktes Triumvirat von Pfarrer, Gemeindepräsident und Lehrer. Wer nicht parierte, hatte nichts zu lachen.

Das Jahrhundert zwischen 1850 und 1950 war für das Walliser Volk das wohl unfreieste aller Zeiten. »Schweig oder stirb!« war die Devise. Um die angestaute Frustration der Bevölkerung im Zaum zu halten beziehungsweise in kontrollierte Bahnen zu lenken, brauchte es gemeinsame Feindbilder. Die Konservativen und die Kirche fanden sie in den liberalen Werten der Aufklärung und des jungen Bundesstaates. Gegen diese konnte sich die Wut der bevormundeten Bevölkerung gefahrlos entladen. Die zum Schweigen verurteilten Tschäggättä durften tanzen und toben – und gleichzeitig am eigenen Käfig bauen.

Auch heute gibt es im Wallis solche Gemeinsamkeiten, die das gespaltene Wallis nach außen einig erscheinen lassen. Zum Beispiel der Wolf, das Kruzifix oder die Zweitwohnungsinitiative. Plötzlich bedienen sich dann die Obrigkeitshörigen der Sprache des Widerstandes. Dann darf die Faust im Sack endlich an die frische Luft. Die kollektive Empörung wirkt wie ein Überdruckventil für angestaute Kritik, die man im Alltag besser für sich behält, will man vorwärtskommen und keine Nachteile erleiden.

Besonders gut lässt sich der Mikrokosmos des Schweigens am Beispiel der Raumplanung und der Baugesetze illustrieren. Weit verbreitet ist die Auffassung, dass es sich dabei im Grunde um eine illegitime Einmischung der Eidgenossenschaft in die inneren Angelegenheiten des Wallis handelt, die es mit List zu unterlaufen gilt. Der Vollzug der Baugesetze ist schon deshalb schwierig, weil man es bewusst am notwendigen Kontrollpersonal fehlen lässt. Augenzwinkernd geht man über Abweichungen hinweg, in der Hoffnung, auch der andere werde eines Tages ein Auge zudrücken. Doch was die meisten nicht ahnen: In Wirklichkeit ist es eine subtile Disziplinierung. Denn wer einmal Teil dieses Systems geworden ist, der wird im Zweifelsfalle schweigen. Getreu dem Bibelspruch »Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein«. Tut er es trotzdem, muss er sich sehr warm anziehen. Denn dann springt die Maschine des Gesetzes augenblicklich an und funktioniert mit einer erstaunlichen Präzision. Dann fährt der Hammer der Verwaltung und falls nötig der Justiz und des Betreibungsamtes mit unerbittlicher Wucht auf den Abweichler nieder (siehe Seiten 119 ff).

Ohne die Geschichte der katholischen Kirche und des Bistums von Sitten kann man das heutige Wallis nicht verstehen. In der Schlacht auf der Planta bei Sitten im Jahre 1475 jagten die Oberwalliser mithilfe der Eidgenossen die Savoyer aus dem Unterwallis hinaus. Daraufhin erklärte Bischof Walter Supersaxo das Unterwallis zum Untertanenland des Oberwallis. Zahlreiche Bischöfe stammten damals aus dem übermächtigen Goms, auch Matthäus Schiner (1465–1522), der einflussreichste unter ihnen. 1498 wurde er von Papst Alexander VI. zum Bischof von Sitten ernannt. Beide kannten keine Skrupel, wenn es darum ging, politische Gegner und Nebenbuhler aus dem Weg zu räumen. Schiner stieg 1511 zum Kardinal auf und verpasste später nur knapp den Papstthron, weil ihm die Stimmen der Franzosen fehlten, die er auf seinen blutrünstigen Feldzügen bekämpft hatte. Der entscheidende Karriereknick ereilte Schiner in der Schlacht von Marignano 1515, die er mit Hinterlist einfädelte und mit Schmach verlor. 10 000 junge Eidgenossen mussten im Gemetzel gegen die Franzosen ihr Leben lassen. 1522 starb Schiner in Rom an der Pest.

Die Unterdrückung des Unterwallis durch das Oberwallis dauerte noch drei Jahrhunderte an, und der alte Geist der katholischen Alpen-Oligokratie treibt bis heute im Wallis sein Unwesen. Symbolisch festgehalten im Porträt des Kriegstreibers Schiner, das nach wie vor die Titelseite des Walliser Jahrbuches ziert.

Der Historiker Arthur Fibicher kommt im 3. Band seiner Walliser Geschichte (Visp 2004) zum Schluss: »Das Wallis war damals der Form nach eine Republik, in Wirklichkeit aber eine Oligarchie, in der eine dünne Oberschicht den Ton angab.« Rund dreißig raffgierige und selbstherrliche Familien – die sogenannten »Patrioten« oder »Großen Hansen« – schanzten sich gegenseitig die öffentlichen Ämter und Gelder zu. Gleichzeitig vernachlässigten sie ihre Pflicht, für Recht und Ordnung im Land zu sorgen. Chaotische Zustände waren die Folge. Mit dem Bischof stritten die Patrioten erbittert um die politische Macht, um sich handkehrum mit ihm gegen das Volk zu verbünden, welches größtenteils zum Kopfnicken verurteilt war. Wer Kritik äußerte oder gar zu Aufständen aufrief, wurde von den Patrioten mit hohen Geldbußen, Landesverweis oder mit der Hinrichtung bestraft.

1798 gelang es den Unterwallisern, die Oberwalliser Herrschaft mithilfe der Franzosen abzuschütteln. Im selben Jahr erhoben sich die Oberwalliser gegen die von Napoleon diktierte kirchenkritische Helvetische Verfassung (das »Höllenbüchlein«) und verloren die Schlacht gegen die Truppen der Franzosen, Waadtländer und Unterwalliser westlich von Sitten. 1799 stürzten sich die Oberwalliser erneut tollkühn in die Schlacht und erlitten eine weitere, vernichtende Niederlage im Pfynwald. Zum Gedenken an diese Schlacht ragt noch heute mitten im Naturschutzgebiet des Pfynwaldes ein zehn Meter hoher Obelisk in die Höhe. Der katholischkonservative Clan aus Oberwalliser Patriziern, Klerikern und anderen Blutsaugern ließ diesen vierkantigen, steinernen Phallus im Jahre 1899 errichten – als Mahnmal gegen die Errungenschaften der Aufklärung und der Französischen Revolution, gegen Freiheit und Gleichheit, Rechtstaatlichkeit und Demokratie.

Nach der Revolution 1798/99 schwelte der Konflikt zwischen den beiden Kantonsteilen weiter, auch nachdem das Wallis 1815 der Eidgenossenschaft beigetreten war. 1839 hatte das Wallis zwei Verfassungen, zwei Regierungen und zwei Parlamente. In den 1840er-Jahren tobte ein blutiger Bürgerkrieg. Doch die drohende Gründung des schweizerischen Bundesstaates vereinigte die Katholisch-Konservativen beider Kantonsteile. In einem feurigen Rundschreiben rief Bischof Pierre-Joseph de Preux die Bevölkerung zum Sonderbundskrieg gegen die reformierten Kantone auf. Der heilige Krieg ging verloren. Der Kanton Wallis kapitulierte als letzter Sonderbundskanton am 29. November 1847. Bischof de Preux musste fliehen.

1848 kam es mit der Annahme der ersten Bundesverfassung durch das Schweizer Volk zur Gründung der Schweizerischen Eidgenossenschaft als Bundesstaat. Für kurze Zeit übernahmen im Wallis die Liberalen und Radikalen die Macht. Doch bereits 1857 war die politische Mehrheit im Großen Rat und im Staatsrat wieder fest im Griff der Katholisch-Konservativen. Das Volk hatte gesprochen, angetrieben von der Propaganda der katholischen Kirche. Das Feindbild der liberalen Schweiz einigte das Ober- und das Unterwallis. Die politischen Nutznießer waren die Katholisch-Konservativen. Unter dem Druck der katholischen Kirche hatte das Wallis bereits 1848 die Bundesverfassung haushoch abgelehnt; noch massiver verworfen wurden die Totalrevisionen von 1872 und 1874.

Matthäus Schiner (1465–1522): Bischof, Kardinal und Kriegstreiber.

Alles was aus Bern kam, befolgte man mit wenig Eifer und eingezogenen Segeln. So war zum Beispiel die eidgenössische Schulreform den Konservativen ein Dorn im Auge, weil dadurch der Einfluss der Kirche beschnitten wurde. »Glauben und schweigen statt wissen und mitreden« lautete das Gebot aus Rom und Sitten. Ab dem Jahr 1875 führte der Bund alljährliche Rekrutenprüfungen durch, um die Kantone in ihren Bildungsbemühungen zu kontrollieren. Die Resultate fielen für das Wallis bis Ende des 19. Jahrhunderts wenig schmeichelhaft aus. 1878 lag das Wallis abgeschlagen auf dem letzten Platz. Jeder zweite Walliser musste zur Nachschulung antreten. Besonders im Aufsatzschreiben und der Vaterlandskunde schnitten die Walliser miserabel ab. Bis weit ins 20. Jahrhundert wurde der Schulunterricht für religiöse Gehirnwäsche missbraucht. Ganz verschwunden ist diese Haltung bis heute nicht, wie der 2010 ausgebrochene Kruzifixstreit zeigt (siehe Seiten 107 ff).

Der Obelisk im Pfynwald ist ein Symbol für die Spaltung des Kantons. In jüngerer Zeit fühlte sich das Oberwallis immer weniger von der Unterwalliser Mehrheit ernst genommen. Ausdruck dieser Geringschätzung ist die krasse Untervertretung der Oberwalliser auf den Chefposten der Kantonsverwaltung. Aber auch im Verwaltungsrat beispielsweise der Walliser Kantonalbank (WKB) sitzt nur noch ein einziger Alibivertreter aus dem Oberwallis. Und seit den letzten Wahlen stammen sechs von sieben Nationalräten aus dem Unterwallis. Immer wieder kommt es zu Differenzen, beispielsweise beim Bau der A9 oder in der Spitalpolitik. Als der neue Präsident des Spitals Wallis eine mögliche Zentralisierung der Spitalleistungen in Sitten antönte, drohte das Kader des Spitalzentrums Oberwallis in Brig und Visp offen mit dem Anschluss ans Berner Inselspital. Diese Ausrichtung nach Bern hat sich nach der Eröffnung des Lötschberg-Basistunnels im Jahr 2007 verstärkt, sei es in Bezug auf die Arbeitsstellen, die Ausbildung, die Kultur und den Konsum. Um diese Spaltungstendenzen zu übertünchen und die längst verlorene kantonale Einheit pathetisch zu beschwören, braucht es nach wie vor gemeinsame Feindbilder.

Die C-Parteien funktionieren als Klammer der beiden divergierenden Kantonsteile, und gleichzeitig garantiert die kantonale Einheit seit 155 Jahren deren Mehrheitsregime. Eine perfekte Symbiose. Zudem ist es den C-Parteien gelungen, wesentliche Teile der sozialen Bewegungen zu integrieren. Anfang des 20. Jahrhunderts drohte aufgrund der sozialen Missstände Gefahr von links. Als Reaktion entwickelte sich innerhalb der Katholisch-Konservativen Volkspartei die christlichsoziale Bewegung mit der Gründung christlicher Gewerkschaften. 1949 kam es zur Aufspaltung in die Konservative Volkspartei Oberwallis (ab 1971 CVPO) und die Christlichsoziale Volkspartei Oberwallis (CSPO). Während sich die gelben (CSPO) und schwarzen (CVPO) Familienclans auf kommunaler Ebene zum Schaden der Bevölkerung bekämpften, schlossen sich ihre Reihen jeweils im Großen Rat und bei kantonalen und eidgenössischen Wahlen. Dann kämpfte die C-Familie vereint gegen die liberale und sozialistische Bedrohung. Im Oberwallis gelang es Anfang der 1970er-Jahre der linken Gruppierung Kritisches Oberwallis (KO) die behäbigen und selbstherrlichen C-Parteien ziemlich aus der Reserve zu locken. Aus der KO-Bewegung entstand 1973 auch die Rote Anneliese (RA).

Bei den Nationalratswahlen 2011 kamen die beiden C-Parteien im Oberwallis auf über 60 Prozent Wähleranteil. Im Unterwallis mussten sie jedoch Federn lassen und erzielten nur noch rund 30 Prozent. Kantonal ist der C-Anteil unter die Vierzig-Prozent-Marke gesunken. Im Großen Rat halten die C-Parteien aber noch immer mit 68 von 130 Sitzen die absolute Mehrheit. Zum Vergleich: Die SP hält bloß 17 Sitze, die SVP 12 und die Grünen 3. Die Wahlen im März 2013 werden voraussichtlich den Verlust der absoluten Mehrheit der C-Parteien nach 156 Jahren bringen. Doch für das Wallis wird sich wohl wenig verändern, weil die Verluste der C-Parteien wahrscheinlich zu Gewinnen der SVP werden, welche im Rhonekanton die C-Parteien längst katholisch-konservativ überholt hat.

Das Mehrheitsregime der C-Parteien basiert auf einem ebenso ausgeklügelten wie ungerechten Wahlsystem sowie auf einer Medienlandschaft, die mit der Macht der Mehrheit nahezu identisch ist. »Tyrannei der Mehrheit« hat der liberale Staatsphilosoph Alexis de Tocqueville solche Systeme genannt, die bekanntlich sehr anfällig für Vetternwirtschaft und Korruption sind. Auch im Wallis produziert die »Tyrannei der Mehrheit« Skandale: Savro (Bauunternehmer plünderten mit Hilfe von Beamten die Staatskasse), Dorsaz/Kantonalbank (Immobilienspekulanten trieben die Kantonalbank fast in den Ruin), Leukerbad (Seiten 97 ff), Pensionskassen/Kantonalbank (Seiten 191 ff) und Vorauszahlungen für die Autobahn A9 (Seiten 203 ff) sind nur die bekanntesten. Kein Wunder, wenn heute 71 Prozent der Walliser Uni-Absolventen nicht ins Wallis zurückkehren und dafür die Vetternwirtschaft und Kirchturmpolitik sowie die mangelnde Transparenz und Offenheit auf dem Arbeitsmarkt verantwortlich machen. Denn allzu vieles wird noch mit einem schlichten Telefon von Parteikollege zu Parteikollege, von Vereinsbruder zu Vereinsbruder eingefädelt: von der Lehrstelle über die Arbeitsstelle bis hin zum Einsatz des Juniors auf dem Fußballplatz. In der Tat: Wer sich im Gravitationsfeld des Mehrheitsclans bewegt, kann sich fast alles erlauben; wer die Vetternwirtschaft und andere Machenschaften anprangert, dem werden die Türen vor der Nase zugeschlagen – eine nach der anderen. Nötigenfalls tritt die C-Justiz in Aktion, welche erfahrungsgemäß erst vor Bundesgericht zu stoppen ist (siehe zum Beispiel Seiten 41 ff).

Als investigativer Journalist, der im Oberwallis lebt und arbeitet, löst man in einem solchen Umfeld keine großen Beifallsstürme aus, sondern trifft auf Misstrauen, Ausgrenzung und ein Meer des Schweigens. Unter den Politikern, Kantonsbeamten und Wirtschaftslobbyisten gehörte es jahrelang zum guten Ton, die Anfragen der Roten Anneliese (RA) einfach zu ignorieren und eine Antwort demonstrativ zu verweigern. Die Zahl der Mitglieder im »Club der Schweiger« – wie die RA die notorischen Auskunftsverweigerer nannte – nahm stetig zu: C-Nationalräte, C-Ständeräte und C-Staatsräte, aber auch C-Gemeinderäte, C-Großräte und C-Kantonsbeamte schlossen sich diesem Club sukzessive an. Sie konnten es sich leisten, die Fragen der RA zu übergehen, weil sie sich auf die Schweigsamkeit der anderen Medien verlassen konnten, in deren Verwaltungsräten und Vorständen sich die Schwarzen und Gelben tummeln.

Zur Illustration sei hier das Club-Mitglied Rolf Escher speziell erwähnt. Der ehemalige CVPO-Ständerat verweigerte die Antwort auf eine RA-Anfrage wie folgt: »Aus Gründen meiner ›inneren Hygiene‹ lese ich seit Jahrzehnten keine Rote Anneliese, obwohl ich anscheinend oftmals darin erwähnt wurde. In dieser Zeit habe ich diesem Blatt auch nie eine Stellungnahme abgegeben und ich sehe auch nicht vor, dies in Zukunft jemals zu tun.« Escher war langjähriger Präsident des Oberwalliser Pressevereins, welcher den Walliser Boten (WB) herausgibt. Die Schweigsamkeit der Politiker und Kantonsbeamten wurde optimal ergänzt durch die Schweigsamkeit der Medien, welche schließlich in der Entscheidung des WB-Verlegers Ferdinand Mengis gipfelte, sogar die bezahlten Schlagzeilen-Inserate der RA im Walliser Boten nicht mehr zu drucken. Ein Mitarbeiter des Mengis-Verlages schrieb im Auftrag des Verleger-Patriarchen Ferdinand Mengis im November 2007 per E-Mail: »Gemäß Weisung unseres Verlegers, Ferdinand Mengis, darf Ihr Inserat ›Rote Anneliese‹ im Walliser Boten nicht mehr erscheinen«. Drei Jahre lang hatte der WB die Inserate mit den RA-Schlagzeilen abgedruckt, welche jeweils die neuste RA-Ausgabe ankündigten. Die Inserate kosteten rund 500 Franken und kurbelten den Kioskverkauf merklich an. Jetzt drehte Mengis den Hahn zu.

Offenbar war der Ärger im Umfeld der C-Parteien zu groß geworden. Die Inserate und selbstverständlich die RA-Artikel zielten mehrheitlich auf die Kostgänger der Schwarzen und Gelben, aber auch auf das Verlagshaus Mengis und die WB-Redaktion. Angesichts der politischen Verhältnisse und Gepflogenheiten war es sowieso ein kleines Wunder, dass diese Inserate drei Jahre lang hatten erscheinen können.

Während die Politiker und Beamten gegenüber der RA aus Tradition schwiegen, hielten die gewöhnlichen Leute ihre Informationen oft aus Angst vor den Konsequenzen zurück. Die einen fürchteten sich vor der Entlassung, die anderen vor dem Verlust von Aufträgen, an denen meistens das Schicksal von mehreren Familien hing. Die Recherchen der RA lösten oft eine Kettenreaktion aus, an deren Ende der Informant einknickte und zerknirscht das Handtuch warf. Deshalb landeten viele RA-Geschichten in der Schublade.

Aber auch ganze Belegschaften wurden mit Strafanzeigen gegen »interne Lecks« zum Schweigen gebracht, wie das Beispiel des Spitalzentrums Oberwallis (SZO) zeigte (siehe Seiten 73 ff). Dennoch gab es immer wieder Leute, die über genügend Zivilcourage verfügten und den Schritt zur RA wagten; nicht selten stammen sie aus dem Milieu der Schwarzen und Gelben.

Kein Ankündigungsinserat mehr im Walliser Boten.

Besonders beliebt war die Drohung mit der Justiz, um einen unangenehmen RA-Artikel zu verhindern, insbesondere während des vierjährigen Ehrverletzungsprozesses gegen den RA-Redaktor. Selbst Suiziddrohungen zur Verhinderung von RA-Artikeln kamen vor. Ein pfiffiger Zeitgenosse wollte eine brisante Geschichte abklemmen, indem er stolz auf seine Rechtsschutzversicherung verwies, für die er sein ganzes Leben lang eingezahlt hatte und die er nun voll ausnutzen wollte. Und da gab es auch noch jenen Hanswurst, der die RA schon zum Voraus für seinen Hirnschlag verantwortlich machen wollte, den er im Falle einer Publikation möglicherweise erleiden würde. Schließlich seien noch drei weitere skurrile Obstruktionen vermerkt: Die Mediathek in Brig ließ die RA zeitweise direkt nach Erscheinen im Archiv verschwinden; der Informationschef des Kantons Wallis, Bernard Reist, weigerte sich über ein Jahr lang, die Rechnung für das Abo der Walliser Kantonsverwaltung zu bezahlen, und ein Betroffener hamsterte die gesamte Kioskauflage in Brig und Visp, um die Verbreitung der Zeitung zu verhindern.

Die Walliser Landschaft und Gebirgswelt ist außergewöhnlich vielfältig und grandios. Vom Genfersee bis zum Rhonegletscher. Sie kontrastiert mit der politischen Einfalt und Bornierheit in diesem Landstrich. Das vorliegende Buch soll anhand von konkreten Geschichten exemplarisch aufzeigen, welch schädlichen Einfluss die 155-jährige Vorherrschaft der Katholisch-Konservativen auf Politik, Gesellschaft, Medien und Justiz hatte und hat, insbesondere wie die Einschränkung der kritischen Öffentlichkeit funktioniert. In diesem Sinne ist das Buch ein Plädoyer für eine offene Gesellschaft und steht in der Tradition der politischen Aufklärung.

2500 Jahre nach den ersten Atemzügen der Demokratie in der griechischen Polis und 200 Jahre nach der Französischen Revolution sind Demokratie, Rechtsstaat und kritische Öffentlichkeit mitten in Europa keinesfalls felsenfest verankert. Im Gegenteil: Das Haus der politischen Aufklärung ist eine ziemlich wacklige Bretterbude. Die Zukunft Europas ist völlig offen. Sie kann geprägt sein von den Prinzipien der offenen Gesellschaft oder dem Schatten der Religionen und anderer Ideologien, von Bürgerinnen und Bürgern mit Zivilcourage oder schweigsamen Mitläufern, von der aufgeklärten Vernunft oder vom wilden Tanz der Tschäggättä.

Kurt Marti

September 2012

Cyrill Pinto, der heutige Redaktor der Roten Anneliese, und Patrick Zehner waren von 2001 bis 2003 Praktikanten auf der Redaktion der RA und haben damals Beiträge zu folgenden Geschichten des Buches recherchiert und geschrieben: »Leukerbad: Wo selbst die alten Römer erblassen« und »Subventionen für die Pleitefirma des Parteipräsidenten« (Cyrill Pinto); »Ein Nationalrat flüchtet aus dem Steuerparadies« (Patrick Zehner). Das Leukerbad-Debakel hat der damalige RA-Journalist Hubert Mooser in der Roten Anneliese vom September 1996 aufgedeckt.

Erinnerungen an die Strafkolonie

Im Herbst 1986 freute sich der Walliser Gefängnisdirektor Michel Evéquoz auf seine Pensionierung an Weihnachten. Über dreißig Jahre war das Gefängnis seine Heimat und sein Herrschaftsgebiet gewesen, eingebettet im Filz der CVP. Artige Gefangene durften in seinem privaten Garten die Rosen jäten. Ein Wallis en miniature. Doch der Abschied sollte bitter für ihn werden. Der damalige Vorsteher des Justizdepartements, Staatsrat Richard Gertschen (CVPO), formulierte es später im Kantonsparlament so: »Man könnte ein Gefängnis mit einem Vulkan vergleichen; während langer Zeit tut sich nichts und plötzlich, ohne dass man weiß warum, erwacht der Vulkan und explodiert.«

Am 6. Oktober 1986 trat der Häftling K. in die Strafanstalt Crêtelongue in Granges ein, um den schlafenden Vulkan zu wecken. Zuvor war er von der Militärjustiz in Zürich zu einer Gefängnisstrafe von sechs Monaten verurteilt worden, weil er den Militärdienst aus politischen Gründen verweigert hatte. In der Logik der Militärrichter waren politische Motive gleichbedeutend mit unethisch. Der Kalte Krieg hatte hüben wie drüben die Relationen etwas verrückt. Doch nun ging die Eiszeit langsam zu Ende. In der Sowjetunion regte sich die Perestrojka.

K. wollte seinen Aufenthalt im Gefängnis nutzen, um auch im Wallis ein bisschen Perestrojka zu verbreiten, denn bereits nach wenigen Tagen musste er erfahren, wie menschenunwürdig die Gefangenen dort gehalten wurden. Es war ein Sammelbecken für Kleinkriminelle, Mörder, Sexualtäter, Pädophile, psychisch Kranke, Invalide, Drogensüchtige, Alkoholiker, Ausgestoßene und Unnütze. Zur Betreuung der Gefangenen, insbesondere der psychisch Kranken, gab es kein Fachpersonal. Keine Therapeuten und keine Sozialarbeiter. Von Resozialisierung keine Spur.

Die Gefangenen hausten in einem schäbigen, zweistöckigen Gebäude, welches schlecht geheizt und feucht war. An den Wänden und Matratzen bildete sich Schimmel. Die sanitären Anlagen waren in einem erbärmlichen Zustand und funktionierten nur teilweise. Aus den Duschen sprühte manchmal eiskaltes Wasser. Die Matratzen waren schmutzig und durchgelegen, die Bettgestelle lottrig. Mit dem Eintritt ins Gefängnis begann für Neulinge der Kampf um eine anständige Matratze und ein stabiles Bettgestell.

Tagsüber hielten sich die Gefangenen in der Gefängnisschreinerei auf und nagelten Tausende von Holzkisten. An Wochenenden und Feiertagen dösten sie 24 Stunden lang in ihren Zellen. Die Stimmung war schlecht, das Klima deprimierend, besonders im Spätherbst und Winter. Es gab weder Freizeitangebote noch Möglichkeiten zur Weiterbildung. Auch das Essen war kaum genießbar. An Allerheiligen 1986 beispielsweise stanken die Schweins-plätzli zum Himmel. Die übelriechenden Fleischstücke landeten in einem Blecheimer, welcher unter Protest und Gejohle herumgereicht wurde. Noch schlechter als den Gefangenen ging es den Kühen im Laufstall. Sie standen dauernd knietief im halbgefrorenen Dreck. Der Kuhmist klebte überall an ihrem Fell. Die Klauen blieben ungeschnitten. Die Tiere humpelten und siechten.

In diese Tristesse platzte eines Morgens im November der Westschweizer Filmemacher Francis Reusser mit seiner herausgeputzten fünfzigköpfigen Filmtruppe, um den Film Das wilde Gesetz zu drehen. Sämtliche Besuchstermine der Gefangenen wurden abgesagt, weil die Filmequipe die Räumlichkeiten brauchte. Gastfreundlich ließ der Gefängnisdirektor eine dunkle Gefängniszelle mit hellblauer Farbe extra für den Film aufpolieren. Reusser hatte daran gar keine Freude. Er wünschte ein echtes Gefängnisgrau, also wurde die Zelle wieder umgestrichen. Mit großem Erstaunen beobachteten die realen Gefangenen dieses merkwürdige Schauspiel: Die gutaussehenden Schauspieler wurden zu Verbrechern umgeschminkt. Auch die neue und saubere Gefängniskleidung der Schauspieler kontrastierte bizarr mit den ausgewaschenen und unförmigen Klamotten, welche die Gefangenen trugen.

K. fragte die Filmleute, wieso sie keinen Dokumentarfilm drehten und beispielsweise jenen 54-jährigen Alkoholiker befragten, welcher seit über zwei Jahren im Gefängnis saß, weil er keine Arbeit hatte und weil es keine separate Anstalt für ihn gab. Wieso nicht diesen Hoffnungslosen filmen, wie er verzweifelt versucht, dem Spinnennetz von Vormundschaft und Gefängnis zu entrinnen? Wieso nicht jenen psychisch Kranken befragen, der ein paar Tage zuvor mit Fäusten auf den Wärter losgegangen war? Wieso nicht fragen, weshalb dieser psychisch Kranke hierher abgeschoben worden war und nun mit Medikamenten vollgestopft wurde? Doch die Filmtruppe spulte ihr Programm ab und verschwand.

Schnell sprach sich im Gefängnis herum, dass K. eine Schreibmaschine hatte und damit Beschwerden an den Staatsrat tippte. Die Gefangenen standen Schlange vor seiner Zelle. Die Rechtsunsicherheit und Angst war groß, denn keiner hatte je ein Gefängnisreglement gesehen, obwohl dessen Verteilung obligatorisch gewesen wäre. Die Gefangenen hatten keine Handhabe, um gegen Reglementsverstöße rechtlich vorzugehen. Deshalb bestellte K. bei der Kantonsverwaltung in Sitten für jeden Gefangenen ein Reglement. Ein Monat verging ohne Antwort. Auch die gewünschten Reglemente trafen nicht ein. Dann wandte er sich mit einer Beschwerde an Staatsrat Richard Gertschen. Ein weiterer Monat verging, ohne dass dieser antwortete. Erst auf ein weiteres Schreiben reagierte er mit einer simplen Eingangsbestätigung. Auf die Reglemente warteten die Gefangenen vergeblich.

In der Schreinerei des Gefängnisses wurde an veralteten Maschinen gearbeitet. K. wies die Gefängnisdirektion auf die Gefährlichkeit der Kreissägen, Hobelmaschinen, Fräsen und Bandsägen hin. Überall fehlten die notwendigen Schutzvorrichtungen, insbesondere die Abdeckungen der Sägeblätter und die Rückschlagsicherungen. Wie zu erwarten war, kam es zu einem Unfall. Ein Häftling, welcher jeden Tag eine Dosis Medikamente intus hatte, arbeitete an einer Hobelmaschine ohne Sicherheitsvorrichtungen. Plötzlich stieß er einen lauten Schrei aus und fiel ins Sägemehl. Die Hobelmaschine hatte seine rechte Hand zerfetzt.

Die Wärter waren geschockt. K. leistete sofort erste Hilfe. Dann teilte er dem Gefängnisdirektor mit, dass er die Arbeit an diesen gefährlichen Maschinen verweigere bis die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt SUVA diese kontrolliert habe und die notwendigen Anpassungen vorgenommen würden. Zwei weitere Gefangene schlossen sich ihm spontan an. Eine Meuterei drohte. Um diese zu verhindern, griff Direktor Evéquoz sofort hart durch. Die drei Meuterer kassierten 20 Tage Isolationshaft, davon sieben Tage totale Isolation ohne einen einzigen Hofgang. Die Wärter nahmen K. sogar die Socken ab und schickten ihn mitten im November barfuß in eine kalte Zelle, wo nur eine dünne Matratze und eine Militärdecke lagen. Das Fenster war vergittert und zusätzlich war ein Blech eingebaut, in welches kleine Löcher gestanzt waren, wo Luft und Licht nur sehr spärlich hereinkamen.

Die Löcher waren gerade groß genug, um einen dünnen Bleistift und ein Stück zusammengerolltes Papier hindurchzuschieben. Ein Mitgefangener beschaffte K. Papier und Bleistift, worauf K. einen Zeitungsartikel mit dem Titel schrieb: »Stimme aus der Zelle: Wer ist hier der Anarchist?« Am anderen Abend gab der Mitgefangene ein Pfeifzeichen und K. schob das zusammengerollte Papier und den Bleistift wiederum durch ein Loch nach draußen. Der Mitgefangene schickte den Artikel an die Redaktion des Walliser Boten