Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

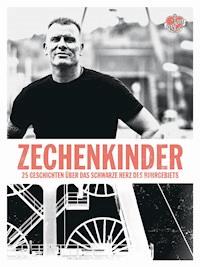

- Herausgeber: Ankerherz Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2013

Nicht mehr lange, dann wird der Bergbau im Ruhrgebiet Geschichte sein. In Zechenkinder erzählen 25 Kumpel von der schwarzen Seele des "Potts". Über Kameradschaft, von Maloche unter Tage, über den Willen zu überleben und den Fluch der Staublunge. Über eine Arbeiterwelt, in der das Wort "Arschloch" keine Beleidigung sein muss und ein gemeinsames Bier verdient sein will. Ungeschliffen, kraftvoll, ungekünstelt - eben Menschen aus dem Ruhrgebiet. Die Aufrichtigkeit der Kumpel bleibt Inspiration für Generationen, die den Bergbau nicht mehr erleben werden. David Schraven, Leiter des Ressorts Recherche der WAZ-Mediengruppe, der den Bergleuten seine Stimme lieh, weiß, wovon er spricht: Er wohnt im Schatten der Zeche Prosper Haniel in Bottrop. Fotograf Uwe Weber aus Duisburg ist Gewinner des renommierten World Press Photo Awards.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 227

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

AUTOR: DAVID SCHRAVEN · FOTOGRAF: UWE WEBER

I wanna live

I wanna give

I‘ve been a miner for a heart of gold

it‘s these expressions I never give

that keeps me searchin‘ for a heart of gold

and I‘m gettin‘ old.

~ Neil Young, Heart of gold

AUS DEM LAND DER TAUSEND FEUER

Ich komme aus Bottrop. Ein Ururgroßvater von mir ist aus Brabant hierhin gekommen, vor gut 150 Jahren. Er suchte im Bergbau sein Glück. Damals, als alles begann. Schacht um Schacht wurde hier in die Kohlefelder hinabgetrieben. Die Holländer kamen zuerst, dann die Polen und Türken und Italiener und Portugiesen. Die Arbeit auf den Zechen zog Arbeiter an. Siedlungen wurden gebaut. Häuser für die Männer, Frauen und Kinder. Immer mehr. Alle wollten Kohle machen, je mehr, desto besser.

Das Land veränderte sein Gesicht. Kohle wurde Koks, wurde Stahl. Fördertürme, Kokerei und Hochöfen. Die Nacht brannte flammenhell von tausend Feuern. Ich habe sie noch gesehen, diese gelb flackernde Dunkelheit. Die Häuser wurden grau und schwarz. Sie zerfielen, wurden abgerissen, neu gebaut. Nur selten blieb Altes bestehen. Das Neue begrub die Reste des Gestern unter sich. Mein erster Morgen im Smog war düster und dunkel, und es stank nach faulen Eiern. Ich ging über leere Straßen, ein Tuch vor dem Gesicht. Damals gab es Grobstaub in der Stadt.

Der Bergbau fraß sich Jahr um Jahr von den ersten Gruben im Bottroper Süden weiter nach Norden. Der Schacht Prosper III folgte auf Prosper II folgte auf Prosper I. Jacobi wurde abgeteuft1 bis schließlich in den fünfziger Jahren Franz Haniel die Förderung aufnahm. Danach kamen noch Prosper IV und im Jahr 1981 Schacht 10.

1Abteufen:einen Schacht in die Tiefe treiben.

Ich wohne im Norden von Bottrop, in der Nähe der Zeche Franz Haniel. Die Gruben und Siedlungen im Süden der Stadt waren für uns Kinder im Norden weit weg: Die Zechenhäuser aus der Zeit vor dem Krieg, diese jahrzehntealten und dreckigen Backsteinfassaden gab es bei uns nicht. Im Norden traf der Bergbau auf eine fast noch unberührte Landschaft. Ich kann mich an eine Zeit erinnern, in den achtziger Jahren, da führte ein Waldweg hinter unserem Haus an Franz Haniel vorbei zum Gutshof Fernewald. Eine Landschaft wie aus einem Traum: weite Getreidefelder umstanden von hohen Pappeln, staubige Alleen, durchtrennt von wilden Hecken, Büschen und Birken. Schwalben jagten an heißen Sommertagen durch die Luft. Bussarde zogen Kreise, Heuschrecken zirpten, im Schatten spielten die Schmetterlinge. Auf einem alten Schutzbunker lagen wir und sahen in den Himmel, Strohhalme im Mund. Wir waren frei.

Doch nur drei Steinwürfe entfernt kam die Zukunft näher: unaufhaltsam, lärmend und grau. Die Zeche fraß sich jenseits des Waldweges weiter vor, schluckte die Landschaft, Feld um Feld, und mit ihr die Landschaft meiner Kindheit. Ich kann mich erinnern, als eines Nachts der Gutshof Fernewald lichterloh brannte, in seinen Mauern schrien die Rinder. Die Ruinen des Bauernhauses und der Ställe wurden später von einer Halde aus Abraum begraben, dem Schutt, der mit der Kohle ans Licht kommt. Die Getreidefelder verschwanden unter grauem Gestein.

Ich wohne bis heute in Bottrop.

Bottrop ist eine Zechenstadt. Alles hier ist vom Leben rund um die Gruben gezeichnet. Das Haus meiner Eltern wurde im Krieg wie die Häuser vieler Anderer zerschlagen, weil die Alliierten die Gruben in unserer Gegend und deren Arbeiter vernichten wollten, um den Krieg gegen die Nazis zu beenden. Tausende Bomben gingen daneben und haben das Gesicht unserer Landschaft mit Narben übersät. Im Garten unseres Hauses hat mein Großvater die Trümmer nach den Kämpfen verscharrt. Ich habe als Kind in Kratern gespielt und meine Kinder fangen noch heute in manchem Kratertümpel Molche.

Meine Oma arbeitete am Ende des Krieges auf einer Bottroper Zeche. Sie war dankbar für die Extrarationen, die es dort gab, und nach dem Sieg der Freiheit war sie dankbar für die Care-Pakete der Amerikaner. Sie war dankbar für jede einzelne Kilokalorie, die ihr geschenkt wurde. Ihr Vater war auch ein Zechenmann. Doch der hat von seinen Extrarationen in den harten Jahren nichts abgegeben. Seine Kalorien lagerten in seiner Truhe, sicher verschlossen von einer Kette samt Schloss, damit seine Kinder nicht sein Brot aßen. Nicht immer stimmt das Bild von den Bergleuten als solidarische Einheit, die gemeinsam leben und arbeiten. Auch das ist die Wahrheit. Manchmal fand Solidarität ihr Ende zwischen den Generationen einer Familie.

Bottrop ist eine Grubenstadt. Die Gemeinde von 120.000 Menschen lebte und lebt von den Schächten, von der Kokerei, von den Ausbildungsplätzen, von den Zulieferungen, von den Männern und Frauen, die unter Tage ihr Geld verdienen und es in Bottrop ausgeben. Doch wie die Zechen verändert sich auch Bottrop. Alle Gruben der Stadt – Jacobi, Franz Haniel, die vielen Prosper-Schächte und Arenberg-Fortsetzungen – wurden irgendwann zusammengelegt in eine einzige Zeche unter Kontrolle der Ruhrkohle AG: Prosper-Haniel. Das Zechensterben erreichte Bottrop. Männer wurden nach Hause geschickt. Stattdessen kommen die Bergleute nun aus dem ganzen Ruhrgebiet, aus dem Saarland. In der Bottroper Innenstadt stehen Läden leer, es gibt kein Kino, kein Theater mehr. Firmen machen dicht. Die Zeche frisst sich noch immer weiter nach Norden vor. Die Halden werden höher und länger. Doch alles ist endlich.

Ich lebe in Bottrop. Jeden Morgen sehe ich auf den Förderturm. Als ich Kind war, waren die Häuser in meiner Stadt steingrau und kohleschwarz. Mehr Farben gab es nicht. Erst heute bleiben die weißen und blauen und gelben Anstriche auch nach Jahren weiß und blau und gelb. Es gibt keine tausend Feuer mehr in der Nacht, die den Himmel erleuchten. Von meinem Haus aus sehe ich die letzten beiden Fackeln in unserer Gegend. Ihr Glanz trägt nicht weit.

Ich wollte ein Buch machen über die Menschen, deren Leben mit der Bottroper Zeche verknüpft ist. Ich wollte ihre Wege beschreiben, die irgendwann einmal durch die Bottroper Gruben führten. Lebenswege, die miteinander verknüpft sind und doch nichts miteinander zu tun haben, die so unterschiedlich sind, wie das Leben nur sein kann, und doch einen Punkt haben, an dem sie sich alle berühren: die Bottroper Gruben. Hier waren die Männer Kumpel, um sich danach zu verstreuen: Sie gingen in die kolumbianischen Anden. Sie trommelten in Hardrock-Bands. Sie schaufelten in China um die Wette. Sie löschten in Indien Brände und kämpften in Australien um olympisches Gold.

Als ich das erste Mal unter Tage war, überzog der Kohlestaub nach wenigen Minuten meine Haut wie ein schwarzes Tuch. In den Augen brannte der Dreck und Schweiß floss meinen Nacken hinab.

Die Bottroper Gruben werden die letzten sein, auf denen in Deutschland nach Kohle gegraben wird. Ich wollte ein Bild von den Zechenkindern zeichnen: offen, ehrlich und ungeschönt. Ich wollte die Kameradschaft zeigen, aber auch den Neid. Ich wollte die Hoffnungen zeigen, aber auch das Leid. Ich wollte das Weiße zeigen und das Schwarze und die Grautöne dazwischen.

Die letzte Bottroper Zeche wird 2018 abgeworfen.

Das Leben der Bergleute bleibt.

David Schraven, geboren 1970, gründete 1987 seinen ersten Verlag und arbeitete als Journalist für die taz, die Süddeutsche Zeitung und die Welt. Er leitet das Ressort Recherche der Funke-Mediengruppe in Essen. Schraven lebt mit seiner Frau und zwei Söhnen in Sichtweite der Zeche Prosper-Haniel in Bottrop.

UNTER KUMPELN EINE FOTOREPORTAGE VON UWE WEBER

Gespräche unter Kumpels in 1280 Meter Tiefe

Auf dem Weg nach unten im Förderkorb

Kohlenmischanlage

Bahnverkehr unter Tage. Die Bahn bringt die Kumpels zu ihren Revieren teilweise Fahrtzeiten von fünfundvierzig Minuten

Kaue

Uwe Weber, geboren 1960, begann seine Fotografenlaufbahn als freier Mitarbeiter von Musik-Magazinen. Seit 2001 arbeitet er als freier Fotograf in Düsseldorf. Seine Fotos erscheinen in internationalen Zeitschriften und Magazinen. Weber gewann den renommierten World Press Award für seine Aufnahmen der Love-Parade-Katastrophe. Er wohnt in Duisburg-Ruhrort.

3 DER HELD VON STERKRADE

Lutz Backhaus schlendert durch eine Einkaufsstraße, als das Chaos ausbricht: Schreie, Chaos, ein Amokläufer! Nur einer behält die Nerven: der Aufsichtshauer von Zeche Osterfeld.

Das große Schwitzen begann schon kurz nach meiner Lehre. Ich habe immer dort gearbeitet, wo es heiß ist. Vierzehnhundert Meter tief in der Erde, unterhalb der siebten Sohle2. Wir holen die letzte Kohle aus dem Berg, aus diesem heißen Loch. Es hat dort unten mehr als 30 Grad, das hältst du nur in Unterhose aus.

2Sohle: Stockwerk in der Zeche. Die einzelnen Sohlen können einen Abstand bis zu vierhundert Meter unter Tage haben.

Schon in meiner ersten Woche als Revier-Elektriker war ich auf mich allein gestellt. Anfangs kapierte ich überhaupt nicht, wie die Dinge laufen. Kohleabbau, das heißt jederzeit Action, Hektik, Spannung. Wenn es nicht schnell genug ging, bekam man auch mal eine Aufmunterung mit dem Hackenstiel. Früher war das so. Es ging ja auch um Geld: Wer viel Kohle macht, bekommt richtig was. Wenn also eine Kohlewand in Sicht kam, sind die Männer durchgedreht. Dann musste alles glatt laufen. Als ich zu meiner ersten Störung gerufen wurde, rannte ich mit meiner Werkzeugtasche durch den heißen, dreckigen Streb. Und als ich ankam, hatte ich mein komplettes Werkzeug unterwegs verloren, so aufgeregt war ich.

„Jung, bleib ma’ ruhig“, sagte der Steiger3 zu mir.

3Steiger: Vergleichbar mit einem Meister in einem Industriebetrieb. Meister leiten die Arbeiten unter Tage.

Und hat mir erklärt, was ich tun muss. Mehr als zwanzig Jahre sind seither vergangen. Den Job mache ich immer noch, doch die Zeiten haben sich geändert

Früher lebten in unserer Siedlung nur Leute aus dem Pütt. Mein Vater war aus Ostfriesland ins Ruhrgebiet gekommen, zu einer Zeit, als man hier noch um Arbeitskräfte warb. In Ostfriesland blieben ihm nur zwei Alternativen: Krabbenfischer oder Postbote. Also wurde mein Vater Bergmann. Meine Mutter stammte aus Dresden und lernte Vater in einem Mülheimer Tanzlokal kennen. Ich wurde 1964 geboren. 1980 fing ich auf Schacht Sterkrade, auf Vaters Zeche Osterfeld, eine Ausbildung zum Elektroinstallateur an.

Mein Vater starb im Alter von 73 Jahren, wobei sterben nicht der richtige Ausdruck ist. Mein Vater verreckte an der Staublunge. Die Sauerstoffgeräte, die er zum Überleben brauchte, wurden von Jahr zu Jahr größer. Zum Schluss war das Ding so riesig, dass er gar nicht mehr aufstehen und umhergehen konnte. Von ihm habe ich manches mitbekommen: Ich mache mich gerade, auch für andere. Bei dem kleinen Gehalt, das wir Bergleute bekommen, verdienen sich viele Kumpel nach der Schicht noch etwas dazu. Ich selbst arbeitete jahrelang als Türsteher und im Personenschutz. An der Tür war Eingreifen mein Job, aber auch im Alltag könnte ich nie tatenlos zusehen. Ich habe mal einen Opa, der im Supermarkt kollabiert war, zurück ins Leben geholt. Dank meiner Ausbildung für alle möglichen Notfälle unter Tage kann ich so etwas. Ich mische mich aber auch ein, wenn ich zum Beispiel im Bus beobachte, dass jemand seine Frau fertigmacht. Als ich das letzte Mal richtig eingriff, nannte mich die Zeitung „Held von Sterkrade“, und das kam so.

Anfang 2012, mitten auf der Hauptgeschäftsstraße von Oberhausen: Ich schlendere gerade mit meiner Freundin aus einem Laden, in dem man Geschenke vom Buddha bis zur ägyptischen Puppe kaufen kann. Vor uns bewegt sich ein Mann auf einen älteren Herren zu. Er packt den Senior, zieht ein Messer und rammt es ihm mit voller Wucht in den Rücken. Eiskalt, ohne jede Hemmung. Das war völlig unwirklich. Mit so etwas rechnet man nicht, wenn man aus einem Laden voller Buddhas kommt.

Panik bricht aus: Schreie, Kreischen, mittendrin der Typ mit dem Messer, der brüllt: „Ich bin des Teufels Rache! Ich töte euch alle!“

Der Kerl wirkt, als sei er voll auf Droge. Meine Freundin setzt schnell einen Notruf über Handy ab, aber eines ist klar: Wir können nicht warten, bis die Polizei eintrifft.

„Alle weg hier, Amokläufer!“, rufe ich.

Der Typ wird sein Messer nicht freiwillig weglegen und sich mit ein paar Blumen entschuldigen. Ich muss etwas tun.

Für Kampfsport habe ich ein Faible. Am Anfang war Boxen mein Ding. Ein paar Kumpel und ich unterhielten jahrelang einen eigenen Boxverein, abends im Keller. Als Türsteher lernt man dann, dass einen die Regeln aus dem Ring auf der Straße teuer zu stehen kommen können. Es gelten andere Gesetze und man braucht andere Methoden. Bruce Lee hat mich immer begeistert. Durch ihn bin ich zu Wing Tsun gekommen. Das wird hier auch oft als Kung-Fu bezeichnet. Diese Kampftechnik ist unheimlich effektiv: Beim Wing Tsun nutzt du die Kraft des Gegners, fängst mit einem Hebel an und kriegst die Leute kontrolliert. Als ich Mitte zwanzig war, hat hier in der Gegend die erste Wing-Tsun-Schule aufgemacht. Heute, nach mehreren Schulen, die ich betreute, bin ich ein so genannter „Sifu“, ein Lehrervater.

Der Kampfsport brachte mir nicht nur einen Nebenerwerb, sondern sorgte dafür, dass ich rumkam: 1996 begleitete ich den legendären Skandalkampf von Dariusz Michalczewski gegen Graciano „Rocky“ Rocchigiani am Hamburger Millerntor als Leibwächter. Auf der Zeche war was los, als mich die Kumpel im Fernsehen sahen! Ab und an dachte ich drüber nach, ganz umzusatteln, doch ich entschied mich dagegen. Ich bin gerne unter Tage, bin auch nie abgehoben, egal, was die Kumpel gesagt haben. Den Job als Türsteher gab ich Ende der 1990er dran und wurde stattdessen unter Tage immer aktiver. Ich schuftete mich zum Aufsichtshauer hoch. Ich trage Verantwortung für vier Leute, packe aber auch selbst mit an. Das gefällt mir. Angesichts der Maloche blieb keine Zeit mehr, jedes Wochenende von Freitag bis Sonntag nonstop Läden wie das Oberhausener „Old Daddy“ oder das „Blue Moon“ sauber zu halten – und gleich zu Wochenanfang wieder die nächste Schicht im Pütt anzutreten.

Ich habe in meinem Leben einige gefährliche Situationen entschärft. Vor den Clubs und Diskotheken ging es zwar nicht so heftig zu wie heute, wo schnell Waffen im Spiel sind, aber es ist auch damals schon vorgekommen, dass einer ein Messer zog. Dann muss man sofort und intuitiv reagieren. In Duisburg erlebte ich mal eine Schießerei. Es ging so schnell, dass wir Türsteher es gar nicht richtig mitbekamen. Einmal setzte ich einen Dealer vor die Tür, der in unserem Laden Drogen verkaufte. Na ja, weil der wohl ganz gut verdient hat, ist er böse geworden und kam mit Verstärkung zurück. Es gab dann mehrere blaue Nasen.

Als ich den Amokläufer von Oberhausen sehe, ist mir klar: Es ist Zeit zu handeln, bevor es viele Opfer gibt. Der Typ, ich schätze ihn auf neunzig Kilo, rennt über die Straße, schreit wirres Zeug und fuchtelt dabei mit seiner Klinge herum: Das Messer mal in der linken Hand, mal in der rechten Hand. Er sucht das nächste Opfer. Aus Erfahrung weiß ich, dass ich ihn im richtigen Winkel anpacken muss. Ich sehe auch, dass der Typ nicht ganz weggetreten ist. Jetzt ist Teamwork gefragt: Ich sage meiner Freundin, dass sie von der anderen Seite an ihn ran muss, um seine Aufmerksamkeit zu wecken. Sie macht mit, läuft seitlich an dem Irren vorbei und schreit ihn an. Es funktioniert. Der Kerl geht auf meine Freundin los. Pech für ihn. Das ist mein Moment, ich starte durch. Angst? Nur Adrenalin. Auch meine Freundin hat das alles ganz locker genommen. Der Amokläufer ist genauso überrascht wie chancenlos. Einen Armhebel angesetzt, hochgezogen, und schon fliegt das Messer weg. Der Typ fällt unglücklich. Wie das so ist, wenn man versucht, Leute umzubringen und das nicht klappt.

„Bitte! Ich hab doch nichts gemacht. Gott hat mich erlöst. Tu mir nichts mehr“, jammert er. Er winselt. Ich halte ihn fest, bis die Polizei kommt.

Vom Bergbau nimmt man viel mit für das Leben: „Geht nicht gibt’s nicht“, diese Einstellung haben wir Bergleute tief in uns drin. Wenn etwas kaputt ist, dann repariert man es eben. Auf dem Pütt erzählt dir jeder Bergmann gleich seine Lebensgeschichte. Einer tritt für den anderen ein. Mal trinkst du aus der Flasche deines Nebenmanns, mal trinkt er aus deiner. Ich bin gerne Bergmann, auch wenn es jetzt bald zu Ende geht. Ich habe es nie bereut. Dieses Kumpelhafte, diesen Zusammenhalt, dieses Miteinander – das gibt es nur unter Tage. Ich versuche dieses Gefühl auch meinen beiden Töchtern aus erster Ehe mitzugeben. Aber leider stirbt mit dem Bergbau auch diese besondere Mentalität. Ich habe das Gefühl, dass die meisten Leute nur noch mit sich selbst beschäftigt sind.

Nach der Aussage bei der Polizei erhielt ich manches Lob und viel Dank. Mir ist das nicht so wichtig. Hauptsache ist doch, dass nicht noch mehr passiert ist. Ich denke mir: Wenn man sich einmal für andere Leute eingesetzt hat im Leben, dann hat sich das gelohnt. In dem Moment, in dem ich für einen anderen einstehe, will ich nicht der Held sein. Ich will nur helfen. Vielleicht habe ich ein kleines Zeichen gesetzt: Man kann eben doch immer etwas tun. „Geht nicht gibt’s nicht“, wie unter Tage. Deswegen berührt es mich, wenn die Leute mich darauf ansprechen, was da in Oberhausen passiert ist. Der Irre sitzt heute in einer Psychiatrie. Sein Opfer hat wie durch ein Wunder überlebt: Die Klinge ging genau zwischen Wirbelsäule und Niere durch.

Lutz Backhaus, 1964 geboren, arbeitet seit seinem sechzehnten Lebensjahr im Bergbau. Er hat zwei Töchter. Backhaus lebt in Oberhausen.

4 DER KOMMISSAR SCHWEIGT

Eigentlich scheint mit dem Kohlekompromiss alles klar zu sein – doch dann kommt eine überraschende Horrormeldung aus Brüssel. Gewerkschafter Ludwig Ladzinski muss noch einmal alle Kräfte mobilisieren – und erlebt einen Krimi hinter den Kulissen.

Beim letzten Streit ging es dann noch einmal um alles. 2010 war das, als die europäische Kommission die Subventionen für den Steinkohlebergbau ab 2014 verbieten wollte. Das wäre das Ende des deutschen Kohlekompromisses4 gewesen. Kein sanfter „Auslaufbergbau“, sondern knallharte, betriebsbedingte Kündigungen. Wir mussten noch einmal kämpfen. Unsere Gegner in Brüssel waren mächtig. Zum Beispiel die Klimaschutzkommissarin Connie Hedegaard aus Dänemark, die wohl als treibende Kraft hinter dem Angriff auf den deutschen Kohlekompromiss stand. Das hatte sie als ihr Lebensziel benannt: den Steinkohlebergbau platt machen. Auf jeden Fall hat die Europäische Kommission so entschieden, wie Hedegaard es wollte. Die Subventionen sollten Knall auf Fall beendet werden. Und gegen diesen Beschluss mussten wir noch einmal all unsere Kraft aufbieten.

4Kohlekompromiss: Die Gewerkschaften verzichten auf Streiks. Dafür wird der Bergbau erst 2018 abgewickelt – und nicht schon viel früher, wie von Subventionskritikern gefordert.

Wer die Regularien in Brüssel kennt, der weiß, wie schwierig es ist, einen Beschluss der Kommission zu kippen, denn nur die Kommission hat das Recht, europäische Richtlinien zu beschließen. Und diese können allein vom europäischen Rat, dem Gremium aller europäischen Staatschefs, aufgehoben werden. Ich sage mal so: Es passiert wirklich sehr selten, dass eine Entscheidung der Kommission noch revidiert wird.

1970 begann ich auf der Zeche Haniel in Bottrop eine Ausbildung zum Starkstromelektriker. Mein Vater war schon im Bergbau, mein Opa war im Bergbau, für mich hat sich die Frage, etwas anderes zu machen, gar nicht gestellt. Für mich war klar, dass ich eines Tages mit dem Fahrrad die Bundesstraße entlang nach Haniel strampeln werde. Ich bin ziemlich schnell aufgestiegen, wurde Betriebsrat und irgendwann Betriebsratsvorsitzender. Ich habe alle wichtigen Arbeitskämpfe der letzten Jahrzehnte miterlebt und mitgestaltet. Ich habe den Job gerne gemacht. Es ist ein komisches Gefühl, nach über vierzig Jahren auf einem Pütt5 das Ende so nah vor Augen zu haben.

5Pütt: Der Ursprung des Wortes ist mit dem englischen „Pit“ verwandt. Ein Pütt ist eine Grube oder Schachtanlage.

Von der Entscheidung der EU-Kommission wurden wir völlig überrascht. Wir hatten zwar Signale erhalten, dass es einige wenige Änderungen am deutschen Ausstiegsgesetz für 2018 geben sollte, aber ehrlich gesagt: Diese wenigen Änderungen wären uns egal gewesen. Nach dieser Überraschung herrschte die große Sorge, dass sich die damalige schwarz-gelbe Bundesregierung rausredete, nach dem Motto: „Was sollen wir schon gegen die Entscheidung in Brüssel ausrichten? Wenn Brüssel den Ausstieg 2014 will, dann müssen wir das hinnehmen.“ Das waren auch die ersten Signale, die wir aus Berlin empfingen.

Also mussten wir zunächst auf die Bundesregierung einwirken. Unser Standpunkt: Wenn man sich in Deutschland zu irgendeinem Thema in der politischen Auseinandersetzung so weit durchgerungen hat, dass man einen Kompromiss in ein Gesetz gießt, dann erwarten wir, dass sich die Vertreter der Bundesrepublik Deutschland in Brüssel auch für die Umsetzung dieses Gesetzes einsetzen. Dabei ist das Thema ganz egal. Das hat nichts damit zu tun, ob man Bergbau gut findet oder nicht. Wenn es in Deutschland ein Gesetz gibt, muss sich die Bundesregierung für dieses Gesetz in Brüssel einsetzen. Aus meiner persönlichen Sicht war das, was die Bundesregierung in Brüssel unternahm, äußerst dürftig.

Ich gebe mal ein Beispiel: Wir hatten versucht, über die Gewerkschaft ein Gespräch mit dem damaligen Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle von der FDP zu führen. Der hatte aber kein Interesse an einem Gespräch und ließ uns warten. Erst nach der Entscheidung der EU-Kommission konnte unser Vorsitzender der Bergarbeitergewerkschaft IGBCE, Michael Vassiliadis, dann doch noch mit Brüderle sprechen. Er hat ihm klargemacht, dass wir genau beobachten, wie sich die Bundesregierung in Brüssel einbringt. Wir wussten ganz genau, dass sich die Bundesregierung noch nicht zur Entscheidung der Kommission positioniert hatte. Wir wussten, dass zur Sitzung des EU-Parlaments noch keine Stellungnahme formuliert war. Wir haben Brüderle gesagt, dass wir es fürchterlich ärgerlich finden, wenn sich das Wirtschaftsministerium nicht zur Durchsetzung eines deutschen Gesetzes in Brüssel positioniert. Und wir haben auch gesagt, dass wir öffentlichen Druck aufbauen würden, wenn nichts passiert.

Man kann es wirklich so ausdrücken, dass wir aus den Gesprächen den Eindruck hatten, Brüderle wollte sich nicht einbringen. Es ist müßig, darüber zu streiten, ob das seine persönliche Entscheidung war oder nicht. Das war jedenfalls Fakt. Wir haben also anderswo Verbündete gesucht für die entscheidende Ratssitzung. Dazu war ich mit Vassiliadis zum Beispiel bei den spanischen, ungarischen und polnischen Kollegen, deren Zechen von der Brüsseler Entscheidung ebenfalls direkt betroffen waren.

Aber auch hier war es wirklich sehr ärgerlich, dass sich die deutsche Regierung nicht klar aufgestellt hatte. In unseren Gesprächen in Spanien, Polen und Ungarn wurden wir immer wieder gefragt: „Ist ja schön, dass ihr hier für eure Position kämpft, aber wie hat sich denn eure Regierung positioniert?“ Wir mussten dann sagen: „Ja, … äh …, noch gar nicht, nee, da warten wir noch drauf.“ Das war schlimm.

Gleichzeitig haben wir im Europäischen Parlament versucht, Verbündete zu gewinnen. Damit nicht völliges Chaos ausbrach, mussten wir alle auf eine einheitliche Position bringen. Die Probleme sind ja nicht gleich gelagert: Polen und Spanier etwa wollten ihren Bergbau weit über 2018 hinaus mit Subventionen am Leben erhalten, die dachten an einen Ausstieg im Jahr 2023 oder 2025. Wenn da jeder nur für seine Interessen eingetreten wäre, hätte man uns auseinanderdividieren können. Letztendlich ging es ja einfach ums Stimmenzählen: Wer ist für uns, wer ist gegen uns, wer ist unentschlossen? Es galt, die Unentschlossenen zu überzeugen. Dazu haben wir vor allem argumentiert, dass wir in Deutschland eine Gesetzeslage haben, die den Ausstieg verbindlich regelt. Dass es für die EU ein großer Schaden wäre, wenn diese Gesetzeslage bei der Entscheidung keine Rolle spielen würde. Uns wurde gesagt: Das schafft ihr nie. Wir haben es aber geschafft.

Leider hatten wir gehofft, vom deutschen Energiekommissar Günther Oettinger (CDU) unterstützt zu werden. Doch der Mann war ein ziemlicher Ausfall. Ich beschreibe das mal: Unser Gewerkschaftschef Michael Vassiliadis und ich suchten ein persönliches Gespräch mit ihm. Doch Oettinger hatte einfach kein Interesse, mit uns zu reden. Irgendwann, wir saßen gerade in einer Hauptvorstandssitzung der Gewerkschaft in Mainz, bekamen wir einen Anruf aus Oettingers Büro. Er ließ fragen, ob wir am gleichen Nachmittag um 16 Uhr zu einem Termin nach Straßburg kommen könnten, dem Sitz des Europäischen Parlaments. Sehr wahrscheinlich hat er damit gerechnet, dass wir sagen: „Nein, geht heute nicht.“ Er hätte dann sagen können: „Ich hab sie ja eingeladen, sie sind aber nicht gekommen.“ Michael Vassiliadis und ich sind sofort mit dem Auto losgefahren. Dreieinhalb Stunden Autobahn bis Straßburg, genug Zeit, über die Strategie des Gesprächs zu beraten.

„Zu wem wollen Sie?“, fragte der Pförtner, als wir uns an der genannten Adresse meldeten. „Herr Oettinger? Wer soll das sein?“

„Ein EU-Kommissar, der in diesem Haus residiert.“

„Den kennen wir nicht, den gibt es hier nicht.“

Wir prüften unsere Unterlagen: Die Anschrift stimmte. Der Pförtner sah im Büroverzeichnis nach – doch da stand nichts von einem Herrn Oettinger. Wir beschlossen, im Foyer zu warten. Niemand kam, um uns abzuholen, auch 20 Minuten nach der vereinbarten Zeit nicht. Michael Vassiliadis hat die ganze Zeit telefoniert und versucht, herauszufinden, was los ist. Irgendwann hat uns dann doch tatsächlich noch jemand in ein Büro gebeten. Darin nur ein blanker Schreibtisch, ein Telefon, ein Tisch und vier Stühle. Leere Regale, keine Bilder an der Wand, nichts Persönliches. Ich hatte den Eindruck, das war ein Büro, das jeder nutzen kann, der da hinkommt und ein Gespräch führen will. Also: Ich sag mal so, der Oettinger hat sich sehr wahrscheinlich ein Büro ausgesucht, das gerade frei stand. Wir setzten uns hin und Oettinger eröffnete das Gespräch.

„Ich bin gar nicht für Kohlepolitik zuständig.“

Wie bitte? Wir haben ihm gesagt, das wäre schon erklärungsbedürftig für uns, dass er nicht zuständig sein will. Oettinger entgegnete, für die Subventionen wäre das Kommissariat für Wettbewerb zuständig; er sei nun mal Energiekommissar und nicht Wettbewerbskommissar. Basta.

Hatte Kohle nichts mit Energie zu tun? Mit der Kohle welchen europäischen Landes stehe die deutsche Kohle im Wettbewerb. Oettinger erwiderte, ja, das wäre dann wieder Energiepolitik. Ein chaotisches Gespräch. Und am Ende meinte er noch, die Kohlesubventionen hätten auch was mit Kohlendioxid zu tun. Und im Übrigen wäre Kohle auf dem Weltmarkt billig zu haben und er wäre ja nicht gegen Kohle, solange die Kohle zu vernünftigen Preisen und in einer vernünftigen Menge verfügbar wäre – aber man müsste auch an Klimaschutz denken. Ich habe mich erkundigt, ob er der Meinung sei, es komme Rosenduft aus dem Schornstein, wenn ein Kraftwerk mit Importkohle befeuert wird? Ob er mir vielleicht den Unterschied erklären könne?

Darauf schwieg Oettinger zunächst. Um dann zu behaupten, im Ausstiegsgesetz der Bundesregierung stünde, dass schon 2012 Schluss sein soll mit der Kohle. Und wenn die EU-Kommission jetzt per Beschluss den Ausstieg auf 2014 festschreiben würde, dann hätten wir ja zwei subventionierte Jahre gewonnen. Wir sollten also zufrieden sein.

Wie bitte? Das muss man sich mal vorstellen! Dieser Mann ist Energiekommissar der Europäischen Union. Wir haben geantwortet, dass wir das Gesetz eigentlich gut kennen würden, aber von einem Ausstieg 2012 stünde da kein Wort. Worauf Oettinger doch tatsächlich erwiderte, dies sei Interpretationssache. Es war unglaublich, einfach unglaublich.