9,99 €

Mehr erfahren.

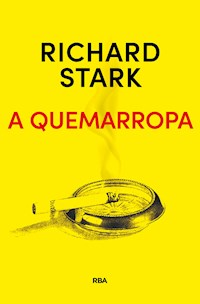

- Herausgeber: RBA Libros

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2019

Parker es un ladrón frío y calculador. No suele dar pasos en falso, pero durante su último golpe fue traicionado por su mujer y uno de sus socios. Él se confió demasiado. Pero ellos cometieron un error más grave: dispararle y no asegurarse de que estuviera muerto. Ahora Parker ha llegado a Nueva York en busca de venganza. PARKER ES UNO DE LOS CRIMINALES MÁS DUROS Y SEDUCTORES DE LA NOVELA NEGRA.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 239

Ähnliche

A quemarropa

RICHARD STARK

A QUEMARROPA

Prólogo de DONALD WESTLAKE

Traducción de MARÍA TERESA SEGUR

Título original: The Hunter

Autor: Richard Stark.

Originalmente publicado por Permabooks.

© Richard Stark, 1962

© del prólogo: Donald E. Westlake, 1981

© de la traducción: María Teresa Segur.

© de esta edición: RBA Libros, S.A., 2019.

Av. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona

www.rbalibros.com

Primera edición: octubre de 2011

Primera edición en esta colección: abril de 2019

REF.: obfi281

ISBN: 9788491874140

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.

CONTENIDO

PRÓLOGOPRIMERA PARTE123456SEGUNDA PARTE1234567TERCERA PARTE123456CUARTA PARTE12345PRÓLOGO

En términos generales, no creo que los escritores sepan quiénes son: es una incapacidad —y una ventaja— que comparten con los actores. Y probablemente es mejor así. El conocimiento de uno mismo puede conducir a la falta de naturalidad, y en un escritor la falta de naturalidad solo conduce a la parodia. O al silencio.

Mientras los actores reciben una interminable provisión de identidades sustitutivas por medio de los papeles que les corresponde interpretar, los escritores tienden a iniciar la búsqueda de la identidad entre sus predecesores. Todos nosotros hemos empezado imitando a los escritores que nos gustaba leer. Esos escritores habían creado unos mundos tan reales y atrayentes para nosotros que intentamos trasladarnos a ellos y vivir allí.

Yo tenía la edad adecuada en el momento adecuado para que la aparición de los libros de Gold Medal ejercieran una gran influencia sobre mí. Estaban integrados en el tipo de ficción conocido como novela; pero en realidad no lo eran —o eso parecía al principio. Eran escuetos, desiguales y toscos, como un buggy. La mayor parte de las veces parecían poco más que cuentos cortos de cincuenta mil palabras, con preliminares, muchos personajes y mucha preparación del ambiente, de las emociones, escenas y relaciones, para terminar con un tiroteo en un pantano. Esos libros de bolsillo con lomo amarillo tenían fuerza pero carecían de belleza, como el rock ácido; sin embargo, eran interesantes.

Y, o los libros mejoraron o mi sentido crítico empeoró. En cualquier caso, empecé a distinguir gradualmente las flores de ese nuevo jardín, y a darme cuenta de que también aquí había gradaciones, desde lo muy bueno hasta lo muy muy muy malo. Una vez hube separado a los escritores de los chapuceros, todo fue bien.

Gold Medal me dio a conocer a John D. MacDonald, Vin Packer, Chester Himes, David Goodis y a alguien mucho más importante: Peter Rabe. (Su libro Kill the Boss Goodbye [Despídete de tu jefe y mátale], de 1956, es uno de los mejores, con uno de los peores títulos que he leído jamás.) La moderada descripción de la violencia, resultante del modesto carácter de Rabe más que de una modesta experiencia (razón por la que Hammett no la dominaba y Chandler nunca pudo utilizarla con éxito), estaba reducida en estos libros a una precisión lacónica que yo solo podía admirar en secreto.

(Y sigo haciéndolo. No he llegado a conocer a Rabe, y aunque me habría encantado, no estoy seguro de que hubiera sido conveniente. ¿Qué le habría dicho? ¿Qué se habría sentido obligado a decirme el pobre hombre?)

Rabe no fue mi único maestro, ni extraje todos mis conocimientos de la novela policíaca. Uno de los primeros libros de Gold Medal, una bonita novela del Oeste de Clifton Adams, titulada The Desperado (1950), cuyo tratamiento de la violencia era igualmente conciso, reticente y casi reacio, me familiarizó con el personaje que intenta adaptarse a su forzada separación de la sociedad. Peter Rabe, novela tras novela, perfeccionó esa idea.

Descubrí que era escritor cuando tenía once años; el mundo tardó bastante más en llegar a la misma conclusión. Sin embargo, en 1960, con más de veinticinco años, era finalmente un escritor publicado (por Random House y algunas revistas), había abandonado mi último empleo estable, y avanzaba con pasos vacilantes por el sendero de mi vocación. Lo que quería hacer era reunir brazadas de palabras tal como reunía brazadas de bolas de nieve cuando era niño; todas ellas con una pequeña piedra en medio. Quería explicar, pero más que eso quería impresionar. Todos sabemos lo que se siente cuando el director del colegio te llama a su despacho; mientras iniciamos esa mentira laberíntica, mientras echamos a andar sobre esa fina capa de hielo, aterrados pero obligados a defendernos por medio de evasivas, recurrimos al detalle sugerente, la deducción significativa, la referencia aparentemente ingenua, las palabras de doble intención, esperando que la acumulación de técnica anule el hecho de que el director tiene las pruebas de nuestra culpabilidad y nosotros no tenemos en qué basar nuestra defensa. Es entonces cuando el uso de las palabras crea un nerviosismo, y era ese nerviosismo lo que yo quería recrear, tanto para mí como para mis lectores, en mi elección de las palabras, cada una de ellas con una piedra en medio. (Más tarde me enteré de que la comedia utiliza los mismos métodos por motivos incluso más dudosos, pero ahora estoy hablando de mis primeros años.)

En 1962, estaba intentando escribir una novela en primera persona en la que no se describiese ninguna emoción; solo quería relatar los efectos físicos secundarios de la emoción, mientras diversos acontecimientos de alta tensión acosaban al narrador y a su entorno. Por fin terminé el libro y Random House lo publicó en tapa dura con el título 361 (1962), pero cuando tuve escrita la mitad me detuve una temporada, obsesionado por la idea de un libro que consideraba digno de ser un Gold Medal.

Esto es lo que yo quería, claro, tener dos editores para mi obra, uno para tapa dura y otro para rústica. Me parecía muy profesional disponer de una segunda opción a la que recurrir. Aunque Random House me había publicado un par de libros, estaba muy lejos de poder ganarme holgadamente la vida como escritor y, por desgracia, ya sabía que el robo era una táctica de última instancia.

La idea del libro se me ocurrió de un modo muy trivial: mientras caminaba por el puente George Washington. Había ido a ver a un amigo que vivía a unos cincuenta kilómetros al norte de Nueva York, y había cogido un autobús para regresar a la ciudad. Sin embargo, tomé el autobús equivocado, uno que terminaba en el lado del puente de Nueva Jersey en vez del lado de Nueva York (donde podía enlazar con el metro). Así que atravesé el puente a pie, sorprendido del viento que hacía allí —cuando apenas soplaba en ningún otro sitio— y de lo mucho que temblaba y se balanceaba aquel puente aparentemente sólido bajo los impulsos del viento y del tráfico. Los coches pasaban a gran velocidad, el puente vibraba bajo mis pies, había tensión en toda la atmósfera.

Mientras iba en el metro, fui desarrollando mentalmente el personaje adecuado para ese ambiente, cuya propia velocidad, solidez y tensión pudieran equipararse a las del puente. Pasé revista a todas las personas que conocía, pero él adquirió rápidamente su propia fisonomía y su propia forma de andar; le vi cierto parecido con Jack Palance y me pregunté: ¿Por qué atraviesa el puente a pie? No es porque se haya equivocado de autobús. Porque está dominado por el furor. No un furor ciego, sino un furor sereno. Porque hay ocasiones en las que las herramientas no sirven, ni martillos ni coches ni pistolas ni teléfonos; ocasiones en las que lo único que te satisface es el uso de tu propio cuerpo y el áspero roce de tus propias manos.

Así que escribí el libro sobre este hijo de perra llamado Parker, y en el curso de la historia no pude evitar que empezara a gustarme, porque era muy definido; nunca tendría que meditar lo que haría después. Él siempre lo sabía. Y el interrumpido experimento sobre la ausencia de emociones de aquella novela en tapa dura, escrita en primera persona, era algo ligeramente distinto en este libro en rústica, escrito en tercera persona. Supongo que, hasta cierto punto, Parker me gustaba por lo que no me decía de sí mismo.

Me gustaba, pero le maté. Al fin y al cabo, era un maleante y mataba a gente, y yo quería que alguien publicara el libro. En 1962, la mentalidad de «mando y control» de Hayes seguía predominando en las artes populares; los malos acababan mal. Lo máximo que podían esperar era un castigo «irónico». Así que, al final del libro, Parker era abatido por las balas de la policía.

Yo también fui abatido; Gold Medal rechazó el libro. Fue algo muy deprimente. No se me había ocurrido que Gold Medal no apreciaría el hecho de que yo hubiera escrito un libro Gold Medal. A fin de evitar problemas contractuales con Random House, que tenía una opción sobre mi próximo libro, incluso había firmado el manuscrito con un seudónimo de Gold Medal: Richard, por Richard Widmark en El beso de la muerte (1947), y Stark, porque quería un nombre/palabra que significara ‘sin artificios, sin adornos’. En otras palabras, me disfracé, pero mi familia natural no me reconoció, así que no tenía ningún sitio adonde ir.

Afortunadamente, los agentes literarios no son dados a la desesperación, e hicieron más contactos, y finalmente un editor llamado Bucklyn Moon, de Pocket Books, me telefoneó y me dijo: «Me gusta Parker. ¿Hay modo de que rehaga el libro para que Parker se escape, y después nos escriba cada año dos o tres libros de él?».

Naturalmente, mi primera reacción fue de entusiasmo, pero la segunda fue de preocupación, y la tercera de confusión. ¿Quería escribir una serie? Nunca había pensado realmente en hacer una, nunca me había considerado esa clase de escritor —cualquiera que fuese el sentido que yo le diera a eso—, pero la idea, una vez expuesta, era muy tentadora. Había dinero, claro, y el dinero siempre es un factor importante. El dinero es la red, el asidero. El dinero es la gravedad. El dinero es lo único que nos impide caer en el negro vacío interestelar.

Pero también estaba Parker, el personaje en sí. Un problema para mí, cuando por primera vez me propuse hacer una serie, había sido siempre que mis personajes persistían en agotarse a sí mismos en el curso de la primera historia. Una vez habían resuelto sus problemas, limpiado su nombre, vencido a sus enemigos, conquistado a la chica y obtenido todo lo que querían —como un héroe corriente—, habiendo luchado hasta la palabra «Fin», se suponía que cada uno de ellos empezaba a llevar una vida normal para siempre.

Pero no fue así con Parker, que me proporcionó cantidad de historias desde el mismo principio, y la verdad es que hasta el sexto libro de la serie no tuve que idear una trama que no procediera directamente de las semillas plantadas en The Hunter [El cazador] (1962). (Quizá por eso el número seis sea el más mediocre de toda la serie.)

Como he dicho, Parker había salido o había sido formado en cierto modo por aquel experimento en la carencia de emociones de 361 y su costumbre de hacer en lugar de reaccionar le ha convertido para mí en el personaje de serie ideal; como no me dirá lo que realmente quiere, nunca puede agotarse por un exceso de satisfacción.

No pretendo ser hiperbólico cuando sugiero que mi propia creación aún me resulta misteriosa en ciertos aspectos. Anoto sus actos, y sé cuándo lo que escribo está bien, pero no siempre puedo explicarlo, y aún menos a mí mismo. ¿Por qué espera Parker en habitaciones oscuras? ¿Por qué es tan sumamente leal sin mostrar jamás camaradería? ¿Para qué es el dinero?

Volviendo a la sugerencia de Buck Moon, titubeé durante un tiempo, inseguro de lo que podría encontrar más adelante por ese camino. Era muy consciente de los peligros inherentes a las segundas partes. Gran número de escritores han vuelto a un pozo y lo han hallado envenenado. (Se escribió la segunda parte de The Desperado [Un malhechor peligroso], esa novela del Oeste de Gold Medal, y fue tan mala que casi destruyó al original.) Sin embargo, por fin, gracias a Parker, y también gracias al dinero —una motivación que Parker entendería—, y también gracias a la prueba implícita de mis habilidades —otro asentimiento de Parker—, dije a Buck Moon que lo intentaría.

El cambio en El cazador fue enormemente fácil. Enseguida resultó evidente que mi primer final había sido erróneo, que Parker no se habría permitido un final tan malo. Cuando le dejé liberarse de aquellos policías, fue incluso más rápido y menos emocional que de costumbre; supongo que porque yo le observaba, y la vida estaba comenzando. La mirada que me dirigió por encima del hombro mientras salía por la puerta giratoria no expresaba gratitud, pero por otra parte tampoco expresaba desprecio. No es un engreído.

Unos cuantos años después de su nacimiento, hablé de Parker con un director cinematográfico que quería hacer una película —al final abortada— sobre uno de los libros, y este director declaró que en realidad Parker era francés, ya que la diferencia entre los ladrones de ficción franceses y los ladrones de ficción americanos es que los franceses roban porque eso es lo que hacen, mientras que los americanos roban con el fin de conseguir dinero para la operación de su sobrina tullida. Los malhechores de lengua inglesa —aparte de Yago— tienen que ser explicados, mientras que los malhechores de lengua francesa son existenciales.

Se trataba de una distinción interesante, pero en aquel tiempo yo la consideré mínima y sigo considerándola así, ya que en todos los demás aspectos Parker es tan americano como Dillinger. De hecho, creo que puede haber aparecido de vez en cuando en el pasado, en historias bélicas, policíacas e incluso del Oeste, un individuo silencioso y moralmente neutral apenas visible en un oscuro rincón del decorado, que súbita e inexplicablemente ayuda al héroe a salir de una situación apurada, y después vuelve a desvanecerse lacónicamente en las sombras, sin pedir o dar ninguna explicación. Naturalmente, eso era un falso romanticismo; sería necesario más que un héroe en apuros para impulsarle a prestar su ayuda. Pero los escritores sabían que estaba allí, escondido, y querían utilizarle de algún modo. Yo también, pero sin poner en un aprieto a ninguno de los dos.

DONALD E. WESTLAKE

Nueva York

PRIMERA PARTE

1

Parker caminaba por el arcén cuando un jovencito se detuvo a su lado y se ofreció a llevarle en su Chevrolet. Parker le dijo que se fuera al infierno. El tipo replicó: «Que te follen», sacó el Chevrolet del arcén de un volantazo, se sumó al tráfico y se alejó hacia las cabinas de peaje. Parker escupió en el carril derecho, encendió su último cigarrillo y cruzó el puente George Washington.

El tráfico de las ocho de la mañana emitía su zumbido mmmmm mmmmmm, concentrado en el carril derecho, en dirección a la ciudad. Al otro lado, carriles y carriles vacíos que llevaban a Jersey. Por debajo, exactamente lo mismo.

En el centro, el puente temblaba y oscilaba siguiendo los impulsos del viento. Siempre lo hacía, pero nunca se había fijado en ello. Era la primera vez que lo atravesaba andando. Notó que se estremecía bajo sus pies y se inquietó. Arrojó la colilla al río, escupió a las llantas de un vehículo que le rebasó y siguió caminando a grandes zancadas.

Las oficinistas le miraban al rebasarle y sentían vibraciones más arriba de sus medias. Era corpulento y musculoso, de hombros anchos y cuadrados, y brazos demasiado largos en mangas demasiado cortas. Llevaba un traje gris, consumido por los años y la falta de planchado. Llevaba zapatos y calcetines negros y agujereados: los zapatos por la suela, los calcetines por el talón y los dedos.

Sus manos, que balanceaba con los dedos curvados, parecían moldeadas en arcilla por un escultor que pensaba a lo grande y tenía debilidad por las venas. Su pelo era castaño, seco y mate, y volaba como un peluquín impreciso a punto de desprenderse. Su rostro era un pedazo de cemento rayado, y sus ojos, un mineral resquebrajado. Su boca era como un navajazo. La americana le revoloteaba por la espalda y los brazos se balanceaban con soltura mientras caminaba.

Las oficinistas le miraban y se estremecían. Sabían que era un cabrón, sabían que sus manos habían sido hechas para abofetear, sabían que su rostro jamás se iluminaría con una sonrisa al mirar a una mujer. Sabían lo que era, daban gracias a Dios por tener un buen marido, pero continuaban estremeciéndose. Porque sabían cómo caería, de noche, sobre una mujer. Como un árbol.

Los oficinistas le adelantaban, agarrados bien fuerte a sus volantes, y apenas se fijaban en él. Otro vagabundo andando por el puente. Ni siquiera tenía coche. Unos cuantos le vieron y se acordaron de sí mismos antes de «conseguirlo», cuando no tenían coche. Creyeron identificarse con él. Como si fuesen lo mismo. Parker atravesó el puente y giró a la derecha. Fue calle abajo una manzana hasta la entrada del metro. Frente a él se extendían la calzada y las aceras, los grises edificios de apartamentos y los semáforos, que cambiaban de rojo a verde y de verde a rojo en todas las intersecciones. Y mucha gente en movimiento.

Bajó los escalones que conducían al metro. El sol primaveral desapareció y fue reemplazado por la luz de fluorescentes que rebotaban contra los pálidos azulejos del subsuelo. Se acercó al mapa de la red de ferrocarriles y se detuvo delante, rascándose el codo y sin mirar el mapa. Sabía a donde iba.

El ferrocarril que iba en dirección al centro llegó abarrotado, y las puertas se abrieron. La gente se metió a empujones. Parker se dio la vuelta, abrió la puerta con el cartel PROHIBIDO ENTRAR y husmeó dentro. A su espalda alguien gritó: «¡Eh, oiga!». Más allá, las puertas del ferrocarril se cerraban. Dio un salto, se abalanzó sobre la gente que viajaba en el vagón, y las puertas se cerraron tras él.

Fue hasta el centro, bajó en Chambers y se dirigió a la oficina de Tráfico de Worth. De camino, le mendigó diez centavos a un maricón de caderas anchas y se metió en un bar mugriento a tomarse un café. Gorreó un cigarrillo a la camarera. Un Marlboro. Arrancó el filtro, lo tiró al suelo y se lo colocó entre sus labios exangües. Ella se lo encendió, inclinándose hacia él con el pecho sobre la barra, como un ofrecimiento. Una vez encendido, asintió, dejó una moneda de diez centavos en la barra y se largó sin decir palabra.

Ella le siguió con la mirada, roja de rabia, y arrojó la moneda a la basura. Media hora después, cuando la otra camarera le dijo algo, la llamó perra.

Parker siguió hasta la oficina de Tráfico y se quedó de pie frente a la larga mesa de madera mientras rellenaba el formulario del carné de conducir con una de las anticuadas plumas de mango. Secó el impreso, lo dobló cuidadosamente y lo metió en su cartera, que era de cuero marrón, estaba completamente vacía y fatalmente vapuleada

Salió de Tráfico y fue a una oficina de Correos, administrada por el gobierno federal, donde había bolígrafos. Sacó el carné, se encorvó sobre él y dibujó pequeños y rápidos trazos en el espacio reservado al sello del Estado. La tinta del bolígrafo era casi del mismo color, y Parker recordaba el sello con claridad.

Hizo un buen trabajo: parecía auténtico para cualquiera que no lo inspeccionara demasiado. Parecía que el tampón no hubiese sido bien entintado o que se hubiera corrido al apretarlo sobre el papel. Emborronó aún más la tinta húmeda con el dedo, se lamió el dedo para limpiarlo y volvió a meter el carné en la cartera. Después la estrujó y se la guardó en el pequeño bolsillo delantero. Subió por Canal Street y entró en otro bar. El interior estaba oscuro y hacía frío. El camarero y su único cliente dejaron de murmurar al final de la barra y le miraron con expresión parecida a la de un pez en una pecera.

Pasó junto a ellos, sin hacerles caso, y empujó la puerta que conducía al lavabo de caballeros. Se cerró de golpe tras él.

Se lavó la cara y las manos con agua fría y sin jabón, porque no había agua caliente ni jabón. Se humedeció el pelo y se lo peinó con los dedos hasta que le pareció bien. Se repasó la mandíbula con la mano y notó su barba incipiente, pero aún no se veía demasiado.

Se sacó la corbata del bolsillo interior de su americana, la alisó con los dedos para eliminar las arrugas, y se la puso. Las arrugas seguían notándose. Llevaba un imperdible clavado en la solapa de la chaqueta. Lo cogió y prendió la corbata a la camisa, de manera que no se viera el imperdible. Así estirada y con la chaqueta abrochada, no quedaba mal. Y ni siquiera se notaba que la camisa estaba sucia.

Volvió a mojarse los dedos en la pila y se hizo un dobladillo en los pantalones, que repasó varias veces hasta lograr una raya bastante aceptable. Después se miró en el espejo.

No parecía ningún Rockefeller, pero tampoco un vagabundo. Parecía un trabajador incansable que no salía nunca de la oficina. No estaba mal. Tenía que ser suficiente.

Sacó por última vez el permiso de conducir y lo tiró al suelo. Se agachó y lo restregó contra el suelo hasta que estuvo razonablemente sucio. Después lo estrujó un poco más, limpió el exceso de suciedad y lo metió en la cartera. Volvió a enjuagarse las manos y se dispuso a salir.

El camarero y su cliente dejaron de mascullar nuevamente cuando pasó, pero él ni se enteró.

Salió otra vez a la luz del sol y se dirigió hacia el oeste, en busca del banco adecuado. Necesitaba uno con muchos clientes parecidos a su personaje. Cuando encontró el que quería, se detuvo unos segundos y se concentró en variar la expresión de su cara. Borró rasgos que denotaran malhumor o locura. Siguió trabajando en ello y cuando estuvo seguro de tener una expresión de preocupación entró en el banco. A su izquierda había cuatro escritorios, dos de ellos ocupados por hombres de mediana edad enfundados en trajes de ejecutivos. Uno de ellos hablaba con una vieja que llevaba un abrigo de tela y chapurreaba el inglés. Parker se dirigió al otro escritorio e incorporó una sonrisa a su expresión preocupada.

—Hola —dijo en un tono mucho más suave de lo habitual—. Tengo un problema y quizá me pueda ayudar. He perdido el talonario y no recuerdo mi número de cuenta.

—Eso no es ningún problema —contestó el hombre con una sonrisa profesional—. Si me da su nombre…

—Edward Johnson —dijo Parker, que era el nombre que había escrito en la licencia. Sacó su cartera—. Tengo un documento de identidad. Tome.

Le alargó el permiso de conducir.

El hombre le miró, asintió y se lo devolvió.

—Perfectamente —aprobó—. ¿Era una cuenta corriente?

—Así es.

—Un momento, por favor. —Descolgó el teléfono, habló un minuto y esperó, sonriendo a Parker con expresión tranquilizadora. Volvió a hablar y pareció desconcertado. Cubrió el auricular con la mano y le dijo a Parker—: Aquí no tenemos ficha de su cuenta. ¿Está seguro de que es una cuenta corriente? ¿No será una cuenta de ahorros? ¿Conoce su saldo?

—Compruebe la otra cuenta —dijo Parker.

El hombre seguía pareciendo desconcertado. Habló por teléfono un poco más que hacía un momento y colgó de nuevo, con el ceño fruncido.

—No hay registro de ninguna cuenta a ese nombre.

Parker se levantó. Sonrió y se encogió de hombros.

—Así como viene se va —dijo.

Salió y el hombre de la mesa se quedó mirándole, con el ceño fruncido.

En el cuarto banco donde probó, Edward Johnson tenía una cuenta corriente. Parker obtuvo el número de cuenta, el saldo y un nuevo talonario para reemplazar al que había perdido. Edward Johnson solo tenía seiscientos dólares y pico en su cuenta y Parker se compadeció de él.

Salió del banco, entró en una tienda de ropa y se compró un traje, una camisa, una corbata, calcetines y zapatos. Pagó con un talón. El dependiente comparó su firma con la del carné de conducir y llamó al banco para averiguar si tenía suficiente dinero en la cuenta. Así era.

Llevó los paquetes hasta la terminal de autobuses de la calle Cuarenta y se dirigió al lavabo de hombres. No tenía ninguna moneda de cinco centavos para abrir la puerta de ningún inodoro, de modo que se deslizó por debajo, una vez hubo introducido los paquetes. Se puso las prendas nuevas, guardó la cartera en uno de los bolsillos y dejó la ropa vieja junto al váter.

Anduvo hacia el norte hasta que encontró una tienda de artículos de piel. Se compró un juego de cuatro maletas por ciento cincuenta dólares. Mostró el permiso de conducir, y ni siquiera llamaron al banco. Cargó las maletas a lo largo de dos manzanas. Allí las empeñó por treinta y cinco dólares. Cruzó la ciudad dos veces y repitió la operación otras tantas —de la tienda de maletas a la casa de empeños— y consiguió otros ochenta dólares.

Cogió un taxi hasta la calle Noventa y seis con Broadway, y trabajó un rato por Broadway, esta vez comprando relojes y empeñándolos. Después fue a Lexington Avenue, más hacia el centro y empeñó algunos más. Hubo cuatro llamadas al banco para preguntar si tenía dinero suficiente en su cuenta. Nadie cuestionó su permiso de conducir ni una sola vez.

Alrededor de las tres, había reunido algo más de ochocientos dólares. Utilizó un talón más para comprar una maleta de tamaño mediano de excelente calidad y después pasó media hora de compras, pagando en efectivo. Compró una navaja de afeitar, espuma y loción, un cepillo y pasta de dientes, calcetines y ropa interior, dos camisas blancas, tres corbatas, un cartón de cigarrillos, una botella de vodka de cincuenta grados, un peine y un juego de cepillos, y una cartera nueva. Todo, excepto la cartera, fue a parar a la maleta.

Cuando la maleta estuvo llena, dejó de comprar y se comió un bistec en un buen restaurante. Dio poca propina e ignoró la mirada rencorosa del camarero al marcharse con la maleta. Cogió un taxi hasta un hotel de tipo medio, donde dieron crédito a su carné de conducir y no le hicieron pagar por adelantado. Obtuvo una habitación con baño y dio una propina excesiva al botones.

Se quitó la ropa nueva y se bañó. Su cuerpo era fuerte y musculoso, y estaba cubierto de cicatrices. Después del baño, se sentó desnudo en la cama y se bebió lentamente el vodka a morro, sonriéndole a la pared opuesta. Cuando la botella estuvo vacía, la tiró a la papelera y se quedó dormido.

2

Parker cerró la puerta y esperó a que la mujer se levantara del suelo. Ella alzó los ojos hacia él; su rostro palideció intensamente, y sobre esta palidez apareció una marca roja donde él le había pegado.

Susurró su nombre y él dijo: «Levántate. Tápate». Parecía asqueado. La muchacha no llevaba nada bajo la bata azul: se le había abierto por la cintura al caerse. Tenía el vientre blanco, pero sus piernas estaban bronceadas.

—Me matarás —dijo ella.

Su voz carecía de energía. Tenía el inexpresivo acento del miedo sin esperanzas.

—Quizá no —repuso él—. Levántate. Haz café. —Le dio una pequeña patada en el tobillo—. Muévete.

Ella se arrastró hacia atrás, después dio media vuelta sobre sí misma, con el rubio cabello ocultándole la cara, y se puso de pie pesadamente, temblando.