Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

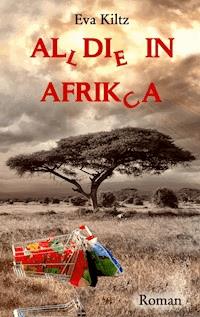

Ein Arbeitsauftrag lässt die Luxus verwöhnte Julia Bauer, eine deutsche Ingenieurin, und ihren Kollegen nach Eritrea reisen. Bestürzt von den Alltagsumständen der Menschen und der Flüchtlingskrise europaweit, beschließt sie, zurück in Deutschland, die Lebensbedingungen dort zu verbessern. Sie verliebt sich in den eritreischen Arzt Aron Feben. Sie überschreitet Grenzen und schafft es mithilfe eines deutschen Konzerns und der eritreischen Regierung einen Supermarkt am Rande der Hauptstadt Asmara zu errichten. Inmitten der Bauarbeiten stirbt ihr Vater und sie reist mit Aron zur Beerdigung. Die Einwanderungswelle in Deutschland hat ihren Höhepunkt erreicht und die Fremdenfeindlichkeit ist bei der Dorfbevölkerung angekommen. Am Eröffnungstag wird sie frenetisch gefeiert. Mit AL(L)DI(E) IN AFRIK(C)A ist ein fesselndes und leicht zu lesendes Buch entstanden. Durch die Aktualität der politischen Lage ist die Geschichte tief berührend. Eine unterhaltsame und doch nachdenklich machende Lektüre.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 293

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Die Geburt

Andere Länder, andere Sitten

Der Horizont weitet sich

Flüchtlinge auf beiden Seiten

Überzeugung braucht Mut

Ein letztes Mal

Grenzüberschreitung

Liebe und Macht

Ausgesetzt

Heimat und Seelenfrieden

„Nägel mit Köpfen“

Nur weg

Eckige Fische ohne Kopf und Schwanz

Misstrauen

So! Und nicht anders

„Eigener Herd ist Goldes wert“

Arons Geschichte

Menstruationstasse

Peter

Viele helfende Hände

Abschied mit Verschwörung

Beharrlichkeit

Hilfe in der Not

Willkür ist aushaltbar

Faravahar und Luxus auf Paletten

Vater und Großvater

Wenn ein Traum wahr wird

„Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als Spinner, bis sich die Sache durchgesetzt hat.“

Mark Twain1

1. Die Geburt

Der Geruch von Benzin, verbranntem Plastik und getrocknetem Urin zog in ihre Nase. Jedes Auto, das die kleine Nebenstraße passierte, hinterließ eine lehmfarbige Staubwolke. Julia lehnte an der Balkonbrüstung aus verwittertem Beton. Gestern war sie mit ihrem Kollegen David nach einem elfstündigen Flug, mit Zwischenstopp in Rom, in Asmara angekommen. Sowie die Kabinentür sich öffnete, schlug ihr knochentrockene Hitze entgegen. Afrika, exotisch, berauschend und geheimnisvoll, so hatte sie sich den Kontinent vorgestellt. Das kleine Hotel gab sich jede Mühe, fein zu wirken. Wo waren all die Gerüche Afrikas? Die Gewürze, die Giraffen und bunten Gewänder der lachenden Frauen? Asmara war die Hauptstadt, aber es bot sich ihr so gar kein fremdländisches Bild. Nun, sie war auch keine Touristin und sollte sich eigentlich nur um ihren Job kümmern. Mit aufgestützten Armen beobachtete sie das afrikanische Leben, das sich ihr vom ersten Stock aus bot. Durch die geöffnete Balkontür nebenan drangen leise Schnarchgeräusche an ihr Ohr. David schlief fest. Vorsichtig lugte sie um die Ecke. Sein Fuß hatte sich im Moskitonetz verfangen. Vor dem Hoteleingang lungerten ausgemergelte Katzen in der brütenden Mittagshitze. Keine Menschenseele passierte die Straße. Julia vermochte noch nicht einmal in die Höhe zu schauen, so bohrte ihr die Sonne das gleißende Licht in die Augen. Wenn es in Deutschland Sommer war, kitzelte die Wärme die Leute aus ihren Häusern, aber hier blieb jeder in seinen vier Wänden. Plötzlich mischten sich bunte Farben in den Ausblick. Die Silhouette einer Frau war zu erkennen. Sie trug ein weites Kleid und schwarzes Tuch um den Kopf. Der Wind drückte das Gewand an ihren Leib. Die hellen Handflächen umgriffen die schwarzen Eisenstäbe des hohen Zaunes. Langsam hangelte sie sich von Strebe zu Strebe. Julia sah, dass sie farbig war, und ihr Herz schlug im Takt der flimmernden Hitze. Die Frau war auf den Boden gesunken. Ein spitzer Schrei durchdrang die Stille. Julia richtete sich erschreckt auf, ihre Hände waren verschwunden. Sie musste hinter der Mauer liegen. Hastig rannte sie durch das enge Treppenhaus und fast wäre sie mit ihren Flipflops die Stufen hinuntergestürzt. Sie flog förmlich über die weißen Steine am Hoteleingang. Die Frau lag am Straßenrand, zwischen ihren Beinen mit dem bunten Stoffkleid krümmte sich ein Säugling. Der braune Straßenstaub panierte seinen Rücken und die Ärmchen. Mit jeder zappelnden Bewegung bedeckte sich sein Körper umso mehr. Das Blut in der Nabelschnur pulsierte noch und das eine Ende verschwand in dem bunten Kleid. Wimmernd presste die Frau ihren Kopf an die Mauer. Der blutdurchtränkte Teil ihres Kleides klebte an den dünnen Beinen. Julia blickte die Straße entlang, mein Gott, war denn niemand hier? Das Kind musste abgenabelt und ein Krankenwagen gerufen werden. Sie schrie um Hilfe, es nutzte nichts. Angstvolle schwarze Augen sahen sie an. Julia war kinderlos, hatte aber in Filmen den Geburtsverlauf schon mal gesehen. Wieder schrie die Frau und mit einem Sturz von Wasser, Schleim und Blut klatschte die Nachgeburt auf ihr Kleid. Die Frau zerrte einen dicken roten Flatschen unter ihrem Rock hervor. Das Kind gab kräftige Schreie von sich. Julia rannte zur Hotelrezeption und versuchte mit Händen und Füßen den Mann hinter der Theke davon zu überzeugen, dass er einen Krankenwagen rufen sollte. Auf der Straße liege eine Mutter mit ihrem Neugeborenen. Er verstand ihr Anliegen, aber schüttelte den Kopf. „Unser Hotelareal endet am Eisentor, ein Krankenwagen ist frühestens in zwei Stunden da, und wer bezahlt den überhaupt?“

Julia rannte auf ihr Zimmer, riss ein Handtuch von der Wand, steckte ihr Nagelmäppchen ein, und ohne die Tür zu verschließen, spurtete sie zurück auf die Straße. Mittlerweile hatte die Frau ihren Oberkörper aufgerichtet. Mit Zahnseide band Julia die Nabelschnur ab und durchtrennte sie mit der Nagelschere. Dickes Blut tropfte auf ihre Schuhe. Dann wickelte sie das Neugeborene in das Handtuch. Die Frau stützte sich auf ihre Ellenbogen und sah sie verzweifelt an. Durch staubige Autofenster beäugten farbige Gesichter das Szenario der beiden. Niemand hielt an. Die Frau griff nach dem Handtuchbündel. Julia hob ihren Finger, was so viel wie warten bedeuten sollte. Aus ihrer Hosentasche kramte sie einen Geldschein hervor und knallte ihn auf die Rezeptionstheke. „Taxi“, fauchte sie den Empfangsboy an, der die Botschaft sogleich verstand und zum Telefon griff. Sie zeigte auf das Eingangstor und tippte auf ihre Armbanduhr. Dann ging sie zurück zur Straße. Inzwischen hatte sich die Frau auf einen Stein am Straßenrand gesetzt und liebkoste ihr Kind. Sie verbeugte sich und wollte aufstehen. Julia drückte sie nieder und nach ein paar Minuten bog das gelbe Auto um die Ecke. „Taxi, hier“, schrie Julia und wedelte mit beiden Händen durch die Luft. Der Fahrer schüttelte den Kopf, als er das schmutzige Kleid sah. Julia zog den zweiten Geldschein aus ihrer Hosentasche. Und bevor die beiden Frauen auf der Rückbank Platz nahmen, holte er aus seinem Kofferraum eine dunkelbraune Wolldecke hervor und breitete diese auf dem Rücksitz aus. Sie stiegen in das Auto. Die Frau wechselte ein paar für Julia unverständliche Worte mit dem Fahrer, dann fuhr er los. Es ging durch die belebte Innenstadt mit ihren zahllosen Ständen, hier wurden Lebensmittel angeboten, von denen Julia beim besten Willen nicht wusste, was es war. Das Auto schob sich durch schmale Gassen, die spinnennetzgleich mit schwarzen Kabeln überspannt waren. Julia hatte ihren Arm schützend um Mutter und Kind gelegt, und erst jetzt konnte sie so langsam verstehen, was sich in der letzten halben Stunde abgespielt hatte. Mit ihren ausdrucksstarken Augen, der hohen Stirn und den voluminösen Lippen lächelte sie Julia an. Mein Gott, sie hatte sich einer völlig fremden Frau, einem unbekannten Taxifahrer und einem Land, das sie nicht kannte, ausgeliefert. Das Neugeborene war endlich ruhig und bewegte ungelenk seine Finger. Auf einer breiteren, unbefestigten Straße wirbelte das Taxi so viel Staub auf, dass es fast unmöglich war, zu erkennen, wohin die Reise ging. Vor flachen Betonbauten mit Fenstern ohne Rahmen und Wellblechdächern hielt der Fahrer. Kinder mit durchlöcherter Kleidung spielten davor, und auf Betonsteinen saßen zwei alte Männer im Schatten. Als die junge Frau das Taxi verließ, öffnete sich eine Tür und vier bunt gekleidete Frauen liefen ihr laut plappernd entgegen. Sie schlugen die Hände über dem Kopf zusammen und nahmen ihr das Baby ab. Mühsam wankte sie, gestützt an zwei Armen, ins Haus. Als Julia sich wieder ins Taxi schwingen wollte, hielten die Frauen sie auf. Mit aneinandergelegten Handflächen verneigten sie sich. Das Fahrzeug verschwand und Julia blieb nichts anderes übrig, als den vielen Armen um ihre Schultern zu folgen und den Betonbau zu betreten. Sie verspürte keine Angst. Liebenswürdigkeit und Wärme hüllte ihre Seele ein. Im Inneren gewöhnten sich ihre Augen nur langsam an die Düsternis. Farbige Sitzkissen waren auf einem abgenutzten Teppich mit orientalischem Muster ausgebreitet. Es roch nach Pfefferminz und Fußschweiß. Auch wenn Julia die Sprache nicht verstand, erkannte sie die Bitte, sich zu setzen. Alle anderen Frauen nahmen ebenfalls auf dem Boden Platz. Der Säugling wurde in die Mitte gelegt und das Hotelhandtuch auseinandergefaltet. Die Älteste band die Nabelschnur mit einem weißen, schmalen Stoffstreifen erneut ab und schnitt sie mit einem Messerblatt durch. Dieser abgetrennte Rest wurde sorgsam in ein Stoffbeutelchen gesteckt. Eine der Frauen legte ein schmales weißes Baumwolltuch um den Leib des Säuglings, sodass die Nabelschnur bedeckt war. Julia dachte mit Schaudern an die Nachgeburt und die Katzen vom Hotelgarten. Das Neugeborene war ein Mädchen mit schwarzen Kringellocken und ungewöhnlich heller Haut. Die Frauen murmelten beschwörende Worte und dann verschwand das Stoffsäckchen in einer kleinen Holzkiste. Jetzt tauchte die Mutter wieder auf, sie trug ein sauberes Kleid und legte ihr Kind an die Brust, welches sogleich mit dem Trinken begann, alle Frauen lachten. Ein Tablett mit bunten Teegläsern wurde hereingetragen und zuerst musste Julia sich bedienen. Der heiße Tee brannte auf ihren trockenen Lippen und viel lieber hätte sie etwas Kühles getrunken, und als sie heftig hustete, brachte ein junges Mädchen ein Glas mit Wasser, welches Julia in großen Zügen hinuntergoss. Während das Kind leise schmatzende Geräusche von sich gab, berührte die Mutter sie am Arm und deutete mit dem Finger auf ihr Gesicht.

„Awet“, flüsterte sie, dann zeigte sie auf sie.

„Julia“, sie hatte die Frage verstanden.

„Ulliaa“, wiederholte Awet und lächelte.

Julia war eingetaucht in eine Welt, von der sie vor einem Tag noch nichts wusste. In den letzten zwei Stunden hatte sie Afrika besser kennengelernt als jedes Expeditionsteam, sie war gefangen von der fremden Exotik und entsetzt von der Armut. Dazwischen erschien ihr das Hotel wie eine Fata Morgana. Sie musste zurück, David sorgte sich sicherlich schon. Wenigstens hatte sie ihr Handy in die Hosentasche gesteckt.

„David, es geht mir gut, ich weiß nicht, wo ich bin, aber ich brauche ein Taxi.“

„Wie, wo bist du? Mensch, Julia, was ist passiert? Ich komme …“

Dann blinkte das Akkusymbol, typisch, immer dann, wenn es wichtig war.

„Sie werden in ganz Asmara keinen Taxifahrer am Handy davon überzeugen können, hierherzukommen.“

Julia drehte sich um, und ein dunkelhäutiger Mann mittleren Alters stand vor ihr.

„Was, wieso sprechen Sie Deutsch?“, stammelte Julia, und erst jetzt erkannte sie seine Arzttasche mit dem roten Kreuz.

„Ich bin einmal wöchentlich hier. Mein Name ist Doktor Aron Feben, ich habe einige Jahre in Deutschland gelebt.“ Forschend blickte er sie an.

Sie war erleichtert und reichte ihm lachend die Hand. „Ich bin Julia Bauer, Ingenieurin und seit gestern hier, um mit meinem Kollegen die Abfüllanlage in der Colafabrik zu reparieren.“

Doktor Feben zog die Augenbrauen hoch.

„Eine technisch gebildete Frau in einem von Männern dominierten Land?“

„Eigentlich müssten sie wissen, dass dies in Deutschland nichts Ungewöhnliches ist“, antwortete sie.

„Das Kind sollte erst in drei Wochen kommen. Ich wollte nach der Mutter schauen. Wie ich sehe, geht es dem Kind gut, alles in Ordnung. Das haben Sie gut gemacht. Haben Sie Kinder?“ Julia schüttelte den Kopf. „Nur um was alles in der Welt machen Sie hier an diesem Ort, mit Mutter und Kind?“

Sie erzählte ihm die ganze Geschichte, welche sich vor dem Hoteleingang abgespielt hatte, von dem Taxi und ihrer abenteuerlichen Fahrt. Noch immer hielt sie das Wasserglas in der Hand und leerte den Rest mit einem kräftigen Zug.

„Hat man Ihnen das Wasser hier gegeben?“

„Ja, wieso?“

Doktor Feben verdrehte die Augen und die Gesichtszüge veränderten sich. Er öffnete seine Tasche und reichte ihr drei rosafarbene Tabletten. „Hier, davon nehmen Sie am besten jetzt sofort eine und morgen drei über den Tag verteilt.“

„Halt, ich nehme doch nicht irgendetwas und schon gar nicht gleich.“ Julia gab ihm die Pillen zurück.

„Hören Sie mal, haben Sie noch nie etwas von verkeimtem Wasser gehört? Niemand hier in diesem Wohnviertel besitzt sauberes Leitungswasser. Afrika ist ein Land mit viel Trockenheit, Wasser ist Mangelware und Abkochen Luxus. Die Menschen sind an einheimische Bakterien gewöhnt, aber für Mitteleuropäer mit ihren Luxusmägen kann es bös ausgehen. Das sind die sogenannten E.-coli-Bakterien. Wenn Sie den Aufenthalt hier mit Ihrer Arbeit und nicht auf der Toilette verbringen möchten, nehmen Sie in Allahs Namen diese Tabletten.“ Julia steckte sie in die Hosentasche. „Kommen Sie, ich nehme Sie in meinem Auto mit.“

Erst als er sich im Türrahmen bücken musste, fiel Julia seine Größe auf. Ungewöhnlich zwischen den eher kleinwüchsigeren Menschen. Einige Kinder scharten sich sofort um ihn und, trotz ihrer tiefdunklen Haut waren Wundstellen im Genitalbereich erkennbar. Doktor Feben warf einen Blick auf die rötlichen Flecken und reichte Awet eine braune Flasche. Winkend sah sie dem Auto noch eine ganze Zeit hinterher. Julia blickte so lange aus dem Rückfenster, bis der Straßenstaub alles verschlang und sie die kultivierte Welt wieder in Empfang nahm. Doktor Feben hielt vor dem Hotel. Es war für ihn nicht schwer, zu erraten, wo sie untergebracht war. Asmara besaß nur zwei Etablissements, die infrage kamen.

„Hier ist meine Telefonnummer, wenn Sie mal Hilfe brauchen.“ Auf dem Zettel war eine zehnstellige Nummer notiert.

„Ich bin Ihnen sehr dankbar“, der Zettel verschwand ebenfalls in ihrer Hosentasche, „der sicherste Ort.“ Und mit einem Lächeln stieg sie aus.

David rannte mit dem Handy am Ohr durch die Rezeptionshalle. Als sie die weißen Marmorstufen heraufkam, war er kurz davor, sie zu ohrfeigen. Julia kämpfte mit Erklärungen, um seiner Empörung Herr zu werden. Langsam begriff er, was geschehen war, und starrte sie ungläubig an.

„Wenn du das erlebt hättest, es fehlt an allem. Ich habe auf einer Wäscheleine vergilbte, bräunliche Stoffstücke hängen sehen. Wenn das die ganze Geburtshygiene sein soll? Die Wohnung bestand aus einem Raum, wir haben alle auf dem Boden gesessen. Die Kinder waren schmutzig und ich bezweifle, dass es fließendes Wasser gibt. Es hat wirklich niemand Notiz davon genommen, dass diese Frau auf der Straße ihr Kind bekam.“

„Julia, vergiss nicht, warum wir hier sind, wir haben eigene Probleme. Die Leute leben schon immer so. In zwei Wochen werden wir in Marburg zurückerwartet, dann muss hier alles laufen. Mensch mach kein Quatsch.“

Aber sie vernahm seine letzten Worte kaum mehr, denn ein stechender Schmerz bohrte sich in ihren Unterleib und nur mit größten Schwierigkeiten erreichte sie die Toilette in ihrem Zimmer. Ein dicker brauner Strahl schoss in die Porzellanschüssel. Mit nach vorne gekrümmtem Oberkörper verharrte sie auf dem Toilettendeckel. Schweißperlen tropften auf den Fußboden. In etlichen Reiseführern wurde davor gewarnt und sie hatte einige intensiv studiert. Die Schocksituation musste ihre Sinne gelähmt haben.

„Alles Okay?“ David klopfte an die Badezimmertür. Julia schämte sich, die Wahrheit zuzugeben, dennoch musste er wissen, was geschehen war. „Ich hab Durchfall.“

„Na bravo, brauchst du Hilfe?“, vernahm sie durch die Türschlitze.

„Nö, warte einen Moment, gleich bin ich fertig.“ Es rumpelte und rumorte in ihren Eingeweiden. Nach einer Viertelstunde kam sie aus der Toilette, und den Abdruck des Toilettendeckels spürte sie deutlich an ihrem Po und den Oberschenkeln.

David saß auf dem Balkon und beobachtete die Katzen. „Meine Güte, wie siehst du denn aus, du bist ja bleicher als eine Hauswand.“

„Ich habe ein Glas Wasser bei der Familie getrunken.“

Er runzelte die Stirn. „Leg dich sofort ins Bett! Ich versuche einen Arzt, zu erreichen.“

„Kannst du mir Salzstangen und Cola besorgen, das hilft immer.“

„Du hast Wünsche, Julia, wir sind hier in Afrika, eins nach dem anderen.“

Dann spurtete er los und sie zog das Moskitonetz über ihrem Bett zusammen. Nach fast zwei Stunden hatte er den Hotelarzt im Schlepptau. Julia staunte nicht schlecht. „Sie?“

„Ja, in Asmara sind die Mediziner dünn gesät.“

David schaute von einem zum anderen. Woher kannte sie ihn?

Doktor Feben tastete Julias Bauch ab und setzte das Stethoskop auf den Unterleib. „Da haben sich ein paar Mikroorganismen und Keime breitgemacht. Ich gebe Ihnen ein Antibiotikum und Salztabletten. Sie müssen außerdem viel trinken, und wenn der Durchfall in drei Tagen unverändert anhält, melden Sie sich noch einmal.“

Julia nickte und sogleich überkam sie erneut eine grauenvolle Übelkeit. Mithilfe der beiden Männer erreichte sie gerade noch die Toilette. Der Arzt kannte den Verlauf. Durch diese Schule mussten viele Europäer, bis sich in das Unterbewusstsein eingegraben hatte, die Finger von ungewaschenem Gemüse und nicht abgekochtem Wasser zu lassen. Julias Gesichtsfarbe hob sich kaum von dem weißen Kopfkissen ab.

Dr. Feben legte die Rechnung auf den Tisch. „Die Auslandskrankenkasse wird Ihnen den Betrag erstatten.“

David kramte in seinem Geldbeutel nach der richtigen Anzahl von Scheinen und reichte ihm das Bündel.

„Und in Zukunft nur Mineralwasser oder Stilles aus der Flasche. Gibt’s unten an der Ecke in einem kleinen Laden. Jetzt erst mal Tee“, und mit einem aufmunternden Lächeln verabschiedete er sich. David hatte schon ein Flaschengebinde in der Ecke platziert. „Salzstangen kennen die hier nicht, ich hab den ganzen Laden umgekrempelt. Wir sind nicht in Deutschland.“ Dann holte er ein in rotes Zellophan verpacktes Bündel aus der Tasche. „Hat man mir an der Rezeption gegeben, du könntest es essen.“

Julia war äußerst skeptisch – nicht noch einmal. Es waren trockene Kekse aus gepressten Krümeln. Sie legte das Päckchen zur Seite, der Appetit war ihr gründlich vergangen. Warmer Abendwind durchzog ihr Zimmer, und die Tigermustergardine spielte mit dem Fensterrahmen. Das Antlitz einer afrikanischen Frau in Landestracht lächelte von einem Bild an der gegenüberliegenden Wand. Das leise Maunzen der Katzen im Garten drang an ihr Ohr. Julias Augenlider wurden schwer, wie die drückende Hitze Afrikas, und tiefe, gleichmäßige Atemzüge folgten einer langen Tortur zwischen Bett und Toilette. Sie sank in einen Schlaf, der sie von allen Grenzen löste.

2. Andere Länder, andere Sitten

Am nächsten Tag musste David die Flaschenabfüllanlage in der Colafabrik ohne Julia begutachten. Der voluminöse weiße Turm mit dem markanten Schriftzug war unübersehbar und somit leicht zu finden. Er wurde schon erwartet. Der groß gewachsene Ingenieur, mit dem Julia von Deutschland aus in Kontakt stand, wunderte sich, dass er allein kam.

„Sie hat nicht abgekochtes Wasser getrunken.“

Er zog die Augenbrauen hoch. „Man sollte für Europäer einen Schnellkurs in eritreischen Verhaltensweisen zur Pflicht machen. Unser Organismus verträgt einfach andere Dinge.“

David erkannte sofort, dass sich an den Rohren und Fittings schon verschiedene Personen zu schaffen gemacht hatten. Kein Wunder, warum die Anlage nicht funktionieren wollte, einige Schläuche waren falsch angeschlossen. Das ausgeklügelte Pneumatiksystem konnte so nicht funktionieren, die Drücke hoben sich gegenseitig auf.

„Da liegt ein ganzes Stück Arbeit vor uns“, und er begann mit der richtigen Kennzeichnung der Gummileitungen. Julias Hände, die an manchen Stellen dringend vonnöten gewesen wären, fehlten ihm.

Nach drei Betttagen fühlte sie sich, zum ersten Mal, imstande aufzustehen. Ihr Stuhlgang war wieder fester, aber der Kreislauf noch schwach. Zögernd trat sie auf den Balkon. Die Sonne brannte und wie jeden Tag dösten die Katzen im Schatten der spärlichen Büsche. Sie musste ihre Augen dringend mit einer Sonnenbrille schützen. Nach der langen Liegezeit konnte sie die grellen Strahlen nicht ertragen. Wie kann man hier nur arbeiten? Die Hitze lähmte jegliche Aktivitäten. Der Hotelbereich war ein abgeschirmtes Areal für teuer zahlende Gäste. Draußen vor dem Eisenzaun spielte sich das wahre afrikanische Leben ab. Julia hatte es gesehen und es war aus ihren Gedanken nicht mehr zu vertreiben. Ein mit bunten Tüchern umwickelter Kopf und Augen, die durch den Zaun sahen, fesselten ihren Blick. Zwei ihr bekannte Hände umgriffen die Eisenstangen. Es war Awet, und nun erspähte sie auch das kleine Bündel auf ihrem Rücken. Julia streifte ihr Kleid über das Nachthemd und ging mit nackten Füßen durch die Rezeptionshalle bis zum Tor. Awet legte ein kunstvoll geknüpftes Armband um ihr Handgelenk und schloss es auf der Unterseite. Das Wort, welches sie mit einer dienerhaften Geste flüsterte, verstand Julia, auch ohne der eritreischen Sprache mächtig zu sein. Awet lächelte und deutete auf das Rückenbündel. Wenn es so etwas wie Augensprache gab, beherrschten sie die beiden Frauen in diesem Moment. Julia war dermaßen ergriffen, dass sie die heißen Steine unter ihren Fußsohlen nicht spürte. Als sie in ihr Zimmer zurückkehrte, fühlte sie sich stark genug, in dem kleinen Laden, den sie vorgestern an der Ecke entdeckt hatte, ein paar Sachen einzukaufen. Sie wusch ihr Gesicht mit kaltem Wasser, zog ein frisches Kleid an und hängte ihren Brustbeutel um. Schnell schrieb sie noch eine Nachricht für David und schob den Zettel unter seiner Tür durch. Bloß nicht noch einmal wortlos verschwinden, das war sie ihm schuldig.

Ein holzfarbener Deckenventilator verteilte in steter Regelmäßigkeit den Staub über die Waren. Es sollte der Anschein erweckt werden, im Ladenraum herrsche eine andere Temperatur als auf der Straße. Es gab aber keinen Unterschied, und der leichte Luftzug trocknete lediglich den Schweiß. Die meisten angebotenen Lebensmittel gab es in Dosen. Weiße Bohnen mit englischer Aufschrift, Artischocken mit französischen Buchstaben und das Foto einer undefinierbaren breiigen Masse mit arabischen Schriftzeichen, auf einem ausgeblichenen Papierfetzen, der lose an der Büchse haftete. Julia hatte Schwierigkeiten, irgendein bekanntes Obst oder Gemüse zu erkennen, aber dann grüßte doch Europa von einem altbekannten Bild. Fast hätte sie laut losgelacht. „Ravioli in Tomatensoße“. Die allseits bekannte Konserve grinste sie an. Diese Büchse war zu Hause nach einem endlos langen Arbeitstag, wenn die Kraft für Feinschmeckerexperimente aufgebraucht war, die sicherste Variante. Ein Vorrat musste stets da sein. Fix war die Mahlzeit im Topf und nach kürzester Zeit der Hunger gestillt. Und jetzt, hier zwischen den Gourmetgeheimnissen dieses Kontinents, nahmen die altbekannten Teigtaschen sie in den Arm. Julia schnappte sich drei davon. Wie kamen die bloß hierher? Auf diesem Kontinent war die bekannte Discounterkette nicht präsent. Offensichtlich gab es aber dafür Abnehmer. Daneben zerdrückte Schokolade mit Kekskrümeln und Reis in fleckigen Tüten. Weiße Flüssigkeit in verblichenen Tetrapaks und Schokolade, die den Anschein machte, als läge sie schon ewig dort. Ein angeschmutztes weißes Regal mit Hygieneartikeln, in der hintersten Ecke, stellte die Drogerieabteilung dar. Toilettenpapier, Damenbinden, bunte Kunststofftiegel und Zahncremetuben mit gelblicher Paste. Die Produkte waren unerschwinglich. Ein feiner rötlicher Staubschleier zeugte von langer Lagerzeit. Im Internet hatte Julia gelesen, dass mancherorts die Menschen nach dem Toilettengang mit der linken Hand den Genitalbereich säuberten, mit der rechten würden alle anderen Tätigkeiten erledigt. Sie wollte es nicht glauben. Kleine, biegsame, geschlossene Gummitrichter, nicht wesentlich größer als eine Streichholzschachtel, lagen in einem gelben Kunststoffkörbchen. Menstruationstassen, eine weitverbreitete Monatshygiene, auch davon hatte Julia gelesen. Viele Frauen in Afrika hatten kein Geld für Binden oder Tampons. Unmöglich, dass eine Familie für die monatliche Blutung der Frauen Geld ausgab. Lebensmittel waren wichtiger. Eine Menstruationstasse konnte fast zehn Jahre benutzt werden. Zusammengefaltet wurde sie tief in der Scheide platziert und fing dort das Blut auf. Mit einem strammen Zug wäre sie leicht zu entfernen, mit Wasser ausgewaschen bereit zur nächsten Benutzung. Schaudernd drückte Julia das Latexteil zusammen. Hoffentlich war sie nie gezwungen, es anzuwenden. Trotzdem war sie neugierig und nahm eine davon mit. Körperpflegeartikel waren für sie Alltagsgegenstände. Julia roch an einem grauen Waschpulverkarton. Es war kein Duft zu erschnuppern. Dann zog ihr eine Mischung aus abgestandenem Wasser und Fäulnis in die Nase. In einer hellblauen Kunststoffwanne lagen verschiedene Fleischteile übereinander. Auf den ersten Blick war die Tierart nicht erkennbar. Drei Frauen hielten die feuchten Brocken in die Höhe und begutachteten sie von allen Seiten, legten sie zurück und kramten dann neue von unten hoch. Wässerige Blutstropfen verteilten sich auf dem Boden. Unzählige Fliegen warteten an den Wänden. Die Frauen waren fündig geworden, die Fleisch- und Knochenteile wurden in Zeitungspapier eingewickelt und Julia drehte es fast den Magen um, denn sogleich war die schwarze Flügelschar im Fleischbottich verschwunden. Gierig tasteten die Krabbeltiere über die feuchten Fleischstücke, und bis zur nächsten Unterbrechung saugten ihre Rüssel die Nässe auf. Im vorderen Bereich des Ladens standen wie überall auf der Welt die Flaschen mit dem weißen Schriftzug auf rotem Untergrund. Julia fiel David ein, er konnte von der braunen Limonade nicht genug bekommen. Sie nahm drei mit und am Ausgang bezahlte sie den Betrag, den die uralte mechanische Kasse errechnet hatte. Die Frau blickte argwöhnisch, sie konnte mit der Erscheinung der weißen Frau nichts anfangen. Julia ließen die Gedanken an das erbärmliche Angebot und die unhygienischen Verhältnisse nicht los. Gedankenversunken kehrte sie in ihr Hotelzimmer zurück, welches im krassen Gegensatz dazu stand. Was für ein Emotionsbombardement muss es für einen Flüchtling sein, der zum ersten Mal in Deutschland einen Supermarkt betritt? Und was wird denen erzählt, die noch in Afrika sind? Die fremden Gesichter gehörten in Deutschland immer mehr zum Straßenbild.

Julia sah schon von Weitem, dass am schwarzen Eingangstor des Hotels eine Person lehnte, und beim Näherkommen war die Silhouette unverkennbar. Das Bündel auf ihrem Rücken setzte sich deutlich vom bunten Kleid ab. Awet lachte und ihre schwarze Gesichtshaut hob sich von ihrem Gebiss mit den großen Lücken ab, die noch verbliebenen Zähne waren angefault. Awet reichte Julia einen kleinen, glänzenden Kuchen. „Danke“, kam es über ihre Lippen. Julia hielt einen Schatz in ihren Händen, der zum Essen viel zu Schade war. Awets Tochter schlief mit angepresster Wange auf dem Rücken. Mit über den Mund gezogenem Kopftuch entfernte sie sich rasch.

„Den wollen Sie doch jetzt nicht essen?“ Julia fuhr erschreckt herum und Doktor Feben schaute sie prüfend an. „Hat Ihnen der Durchfall vor ein paar Tagen nicht genügt?“

Julia fand erst langsam ihre Sprache wieder. „Ich weiß nicht, noch nie hat mir jemand auf der Straße Kuchen geschenkt.“

„Damit möchte sie ihre Dankbarkeit ausdrücken. Die Bevölkerung ist hier an Leid gewöhnt, in dieser Stadt werden täglich Kinder geboren, die keine Überlebenschance haben. Der lange Bürgerkrieg hat die Menschen gezeichnet, viele kennen gar kein anderes Leben. Not und Elend sind Alltag. Haben Sie vor ein paar Tagen in dem Haus Männer gesehen?“ Julia schüttelte den Kopf. „Die schlagen sich auf den verschiedenen Routen bis Europa durch. Es gibt keinen Plan B, Elend oder Flucht. Schauen Sie sich um, kennen Sie in Deutschland irgendeine Stadt, die so viele heruntergekommene Gebäude hat? Dieses Land weint die Tränen der Welt.“

„Warum sind Sie hier? Und arbeiten unter schwierigsten Bedingungen?“ Julia blickte ihm in die Augen, die mit ihrer tiefbraunen Farbe etwas Magisches besaßen.

„Wo könnte ich meinem Beruf eher gerecht werden als hier? Meine Seele ist mit dem Staub, der Hitze und dem Blut der Menschen verflochten. Hier bin ich geboren. Meine Zeit in Deutschland hat mich gelehrt, wo die wirklichen Bedürftigen sind. Schauen Sie, dort“, und sein Gesicht zeigte auf den Hoteleingang, „ein zahlender Patient aus diesem Etablissement ermöglicht mir, eine Woche lang Menschen ohne Einkommen zu behandeln.“

Julias Zunge klebte am Gaumen, der heiße Mittagswind hatte ihren Mund ausgetrocknet, außerdem fehlten ihr die Worte.

„Ist das jetzt die Alternative zur eritreischen Küche?“ Schmunzelnd deutete Doktor Feben auf die Raviolidosen, die Julia immer noch wie ein Kind im Arm hielt. „Ich hole Sie übermorgen um siebzehn Uhr ab, okay?“ Julia nickte. „Ich denke, Sie sollten mal richtig afrikanisch essen.“

Sie lächelte und sah seinem Auto hinterher, bis es an der nächsten Straßenecke verschwand. Schon wieder war sie überrumpelt worden, was machte bloß dieses Land mit ihr? Die Blechdosen wurden immer schwerer. Erschöpft ließ sie sich auf ihr Bett fallen, der Deckenventilator schnurrte leise. Die Eindrücke dieses Nachmittages musste sie erst verarbeiten. Mit geschlossenen Augen dachte sie an den Geruch der bunten Blätter auf dem nassen Asphalt, den schneidenden Herbstwind und die hell beleuchteten Supermärkte zu Hause. Dort blieb kein Wunsch offen, im Gegenteil, immer neue Bedürfnisse, von denen man vor Eintritt in den Wohlstandsbunker noch nichts wusste, wurden geweckt. Es war eine Selbstverständlichkeit, mit der sie zu Hause gestillt wurden. Nur ein Katzensprung von fünftausend Kilometern auf der Weltkugel trennte dieses Land von ihrer Heimat. Die Bilder der nach Europa, insbesondere Deutschland, strömenden Menschen waren vor ihrem geistigen Auge lebendig. Flüchtlinge mit nichts als Hoffnung im Gepäck, auf Frieden, der sich für sie in dem Wunsch erfüllte, die Grenze zu überschreiten. Es hatte etwas von Fangspielen aus ihren Kindertagen. Hatte man das sichere Mal erreicht, war alles gut, Pech für den Letzten. Ihre Gefühle wirbelten durcheinander, die Flüchtlingskrise stand plötzlich in einem ganz anderen Licht da. Die verzweifelten Gesichter und ärmlich gekleidete Menschen erzeugten intensives Mitgefühl bei ihr. Sie holte tief Luft und saugte das Leben Afrikas ein und es ließ sie nicht mehr los.

Am nächsten Tag fühlte sich Julia schon wieder so fit, dass sie ihre Arbeit mit David gemeinsam bewerkstelligen konnte. Er hatte ihr am gestrigen Abend von den Schwierigkeiten mit der Verständigung berichtet. Tigrinya war die vorherrschende Sprache, es gab keine Gemeinsamkeiten mit europäischen Sprachen. Nur durch Gesten und Gebärden konnte man erahnen, was mitgeteilt werden sollte. Italienisch-eritreisch war ein Mix aus der Kolonialzeit, in dem hier und da bekannte Wörter auftauchten. Zum Glück sprach der Betriebsleiter Englisch, die Fachausdrücke beherrschte er aber nicht. David hatte vorsorglich einen Zeichenblock dabei: „Das funktioniert ganz gut.“ Comicmalerei war ja schon von jeher sein Steckenpferd. Julia schüttelte grinsend den Kopf, und beim Bremsen auf dem Vorplatz der Fabrik rutschte der Mietwagen noch einen halben Meter durch den staubtrockenen Untergrund. Die mannshohe Steinmauer umzingelte das Werksgelände wie eine Festung. Der mächtige weiße Turm mit der roten Banderole und der sprudelnden Cokeflasche weckte angesichts der schon morgens brütenden Hitze bei Julia große Gelüste. Ein feuerroter LKW mit weißem Schriftzug fuhr aus dem Tor. Wer konnte sich hier eigentlich dieses Getränk leisten?

„Täusch dich nicht, bis in den letzten Winkel der Welt ist es verbreitet. Ich glaube, selbst bei den Eskimos am Pol taucht es auf.“

Julia wollte mehr von den Menschen, dem Land und dem so anderen Leben erfahren. In der Flaschenabfüllhalle war es stickig und der Lärm ohrenbetäubend. Es gab Probleme mit dem Transport. Das Band schob die Flaschen nicht weiter. Man hatte eine weiße Kunststoffwanne unter das Ende geschoben. Stockte der Weitertransport, ergoss sich die Flüssigkeit über den Rand und floss durch die Transportrollen in den Behälter. Julia und David krochen darunter. Sie prüfte den festen Sitz der Schrauben, David leuchtete mit einer Taschenlampe in alle Ritzen. Der Schweiß tropfte von ihrer Stirn und vermischte sich mit dem braunen Saft. Plötzlich schob das Band eine Lage Flaschen weiter, zu spät, über Julias Arm und Kopf ergoss sich die klebrige Limonade. Der Produktionschef holte rasch ein Handtuch, und ohne von Julia Notiz zu nehmen, reichte er es David. Seine Ausführungen über die technischen Probleme richtete er bewusst nicht an sie. David war sein einziger Ansprechpartner. Die argwöhnischen Blicke der Mitarbeiter entgingen Julia nicht. Es war eindeutig, Frauen hatten seiner Vorstellung nach hier nichts zu suchen, sie sollten sich zu Hause um die Familie kümmern. Ihre Anwesenheit war für das Patriarchat dieses Landes wie ein Schlag ins Gesicht. David benötigte dringend ihre Hilfe. Er und der Produktionsleiter standen vor dem geöffneten Motorkasten. Sie war Spezialistin für Elektrospulen.

„Wir müssen prüfen, ob die Kupferwindungen noch intakt sind. Liegt das Messgerät im Auto?“

„Ja, ich hole es“, und schon sprang er los.

Nun war sie mit dem fast zwei Köpfe größeren Mann allein. Stumm blickte er auf die ölige Maschine. Um keinen Preis der Welt hätte er sie angesehen. Er hatte verdammt noch mal zu akzeptieren, dass sie aus einem Land kam, wo Frauen anders behandelt wurden.

„Would you please hold that for a second.“ Mit strubbeligem Haar und das Handtuch um den Hals geschlungen, gab sie ihm die Anweisung. Widerwillig hielt er die schmutzige Abdeckklappe hoch. Julia schaute ihn an, sein Blick war eine Mischung aus Verachtung, Neugierde und Verlegenheit, dazu kamen die skeptischen Gesichter der an den laufenden Bändern arbeitenden Männer. Ihre Arbeitskluft bestand aus Flipflops, verschmutzten Jeans und T-Shirts mit Löchern. Nur sie, David und der Produktionsleiter trugen einen Schutzhelm. Betriebssicherheit war in diesen Hallen ein Fremdwort. Julia setzte das Messgerät an und wie erwartet floss kein Strom durch die Spulen.

„Die müssen gewechselt werden. Ich fordere sofort in Deutschland neue an.“

David machte dem Produktionsleiter klar, für heute war nichts mehr auszurichten. Er müsse mindestens noch drei Tage mit zwei Produktionsbändern arbeiten. Per Flugzeugexpress seien die Spulen übermorgen da. Er verabschiedete sich mit einem zaghaften Nicken von Julia. Beim Rausgehen sah sie, dass einige der Männer ihre Becher in die übergelaufene Flüssigkeit der Kunststoffwanne tauchten und davon tranken. Das Mietauto besaß keine Klimaanlage und die Fensterscheiben waren heruntergekurbelt. Der rote Staub kroch in Julias Ausschnitt und alle Körperfalten. Er war auch in ihre Seele eingedrungen und sie spürte, dass es um mehr ging als ein defektes Transportband.

3. Der Horizont weitet sich

Jan hatte endlich eine der wenigen Handyverbindungen zu Julia bekommen. „Na endlich, Schatz, ich hoffe, es geht dir gut?“

„Ja …“, und bevor sie weiterreden konnte, unterbrach er sie. „Du glaubst es nicht, ich habe heute den superschicken hellgrauen Anzug ergattert. Erinnerst du dich, den hatten wir vor einem Monat im Schaufenster von ‚mensfyrst‘ gesehen. Er sitzt tadellos, nur der Schuhkauf gestaltet sich schwierig. Denkst du, in dieser Stadt gibt es einen Laden mit anständigem Schuhwerk? Ich muss mir echt was einfallen lassen.“

Julia blies ihre Wangen auf. Was für Probleme? Ihr Freund schwebte in Galaxien weit weg. „Ich hab mit David die Maschinen geprüft, wir haben den Fehler gefunden, ich denke aber, in der Steuerung ist noch etwas verstellt.“

„Mensch, prima. Hattest du nicht einmal etwas von einem Schuhgeschäft in Bad Homburg erzählt, mit ganz ausgefallenen Modellen?“

Jans Kosmos war auf ein paar Schuhe zusammengeschrumpft und Julia hatte das Gefühl, sich mit einem Alien auszutauschen. Die Hitze machte ihr schwer zu schaffen. Mit nur einem Slip bekleidet lag sie auf dem Bett. Es fehlte ihr die Kraft zum Diskutieren. „Ja, ich glaub, das war in der Altstadt und nur zu Fuß erreichbar.“

„Was macht dein Magen, alles wieder Okay?“

Sie vernahm ein leises Plätschern und dann das Rauschen der Toilettenspülung. Hätte er damit nicht warten können, bis zum Ende des Gespräches? Es war eine Respektlosigkeit.

„Dem geht es wieder besser. Schonkost und Tee, das hilft immer.“

„Ach ja, Chris hat ihr Baby bekommen, gesund und munter, nur die Geburt verlief etwas schwierig, das Kind lag mit dem Kopf nach oben.“

Julia hatte sogleich die Bilder von Awet vor Augen. Was wäre gewesen, wenn ihr Baby im Bauch verkehrt herum gelegen hätte? „Oh toll, sag ihr schöne Grüße, und wenn ich wieder zu Hause bin, komm ich sie besuchen.“

„Ich mach mir heute Abend Garnelenomelett mit Trüffelpaste, der Job in der Bank schlaucht ganz schön, na, du weißt ja - time is money -, tschüüüüs.“

Julia vermisste seine Liebesbeweise. Wann hatte er das letzte Mal die drei Worte zu ihr gesagt? In den sechs Jahren ihrer Beziehung hatte sich vieles abgekühlt, er Banker, sie Ingenieurin, ein Tag glich dem anderen. „Schatz“ hatte bei ihm den gleichen Tonfall wie Couchtisch, Kühlschrank oder Hausschuh. Hätten sie Kinder, würde „Schatz“ sicher unmerklich zu „Mutti“ werden. Schrecklich, wenn der Übergang eines Paares in die Elternschaft durch diese fünf Buchstaben vollzogen wurde. „Mutti ist doch die Beste“ – ein kleines Holzschild, das zeitlebens im Flur ihrer Eltern hing, erinnerte Julia daran. Sie schüttelte sich, da musste doch noch mehr kommen? Jans Stimme klang verzerrt und die Leitung brach, wie so oft schon, zusammen. Sein kurzes „Bye“ war gerade noch zu hören. Mit dem Handy auf der verschwitzten Brust nickte sie ein.

Herr Doktor Feben war pünktlich. Julia hatte heute in der Fabrik einen Zahn zugelegt. Sie wollte diese Verabredung nicht platzen lassen. Das Duschwasser war wie so oft nicht aufgeheizt, doch die Kühle weckte ihre Lebensgeister. Bloß nicht zu viel aufbrezeln. Außerdem hatten Puder, Kajal und Co bei diesen Temperaturen keine lange Überlebenschance, und ein Farbenmix in ihrem Gesicht war sicherlich keine Augenweide. Aber sie wusste, wie kleine Reize zu setzen waren. Tiefe Ausschnitte und kurze Röcke waren sowieso tabu. Hier war Afrika, und die Frauen auf den Straßen bedeckt gekleidet. Ihr weit schwingendes blaues Kleid endete kurz vor den filigranen Knöcheln, die durch die hellblauen Ballerinas besonders betont wurden.

Doktor Feben zog anerkennend die Augenbrauen hoch. „Wenn sich Technik mit Weiblichkeit so verbindet, sag ich nur: Frauen an die Macht.“

„Und Männer an den Herd.“ Beide lachten ausgelassen.

Julia gab den Zimmerschlüssel generell nicht an der Rezeption ab, ihr Misstrauen war zu groß. Doktor