9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Lyx.digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

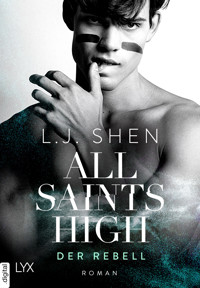

- Serie: All Saints High

- Sprache: Deutsch

Nicht alle Liebesgeschichten sind gleich. Unsere hatte zerrissene Kapitel, fehlende Absätze und ein bittersüsses Ende

Knight Cole und Luna Rexroth sind schon seit ihrer Kindheit beste Freunde, auch wenn sie völlig unterschiedlich sind. Knight ist Captain des Footballteams und der Star der Schule, Luna schüchtern, introvertiert und am liebsten für sich. Und dennoch fühlen sich die beiden, als wären sie zwei Teile eines Ganzen. Ohne den anderen sind sie einfach nicht vollständig. Aber genau dieses Gefühl hält sie davon ab, dem Knistern nachzugeben, das sie nun schon seit ein paar Jahren immer stärker spüren. Denn das Risiko, einander zu verlieren, ist mehr, als sie ertragen könnten ...

"Diese Geschichte ist herzzerreißend und voller Emotionen. Eine Geschichte über Liebe, Vergebung und Freundschaft." Two Bookish Brits

Band 2 der ALL-SAINTS-HIGH-Reihe von SPIEGEL-Bestseller-Autorin L.J. Shen!

Die ALL-SAINTS-HIGH-Reihe:

1. Die Prinzessin

2. Der Rebell

3. Der Verlorene (erscheint am 30.12.2020)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 558

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Inhalt

Titel

Zu diesem Buch

Leserwarnung

Widmung

Playlist

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

Epilog

Danksagung

Die Autorin

Die Romane von L. J. Shen bei LYX

Impressum

L. J. Shen

All Saints High

DER REBELL

Roman

Ins Deutsche übertragen vonAnja Mehrmann

Zu diesem Buch

Knight Cole ist attraktiv, beliebt und als Captain des Footballteams der Star der Schule. Aber obwohl die Knie aller Mitschülerinnen der All Saints High weich werden, wenn er sie bloß ansieht, hat er nur Augen für Luna Rexroth. Sie ist schüchtern, introvertiert – und hat nach einem Schicksalsschlag aufgehört zu sprechen. Auch wenn die beiden unterschiedlicher nicht sein könnten, sind sie schon seit ihrer Kindheit die besten Freunde. Aber obwohl sie auch ohne Worte ganz genau verstehen, was in dem anderen vorgeht, gibt es doch ein großes Missverständnis zwischen ihnen. Denn obwohl Luna schon seit Jahren spürt, dass das Knistern zwischen ihr und Knight immer stärker wird, traut sie sich nicht, der Anziehung nachzugeben. Schließlich ist sie fest davon überzeugt, dass sich Knight niemals in jemanden wie sie verlieben könnte. Was Luna nicht weiß: Knight hofft seit Jahren darauf, dass sie in ihm mehr als nur ihren besten Freund sieht, und hat daher alle Annäherungsversuche von anderen Mädchen abgewiesen. Doch als Luna beschließt, für ihr Studium in eine andere Stadt zu ziehen, muss er einsehen, dass er womöglich zu lange gewartet hat …

Leserwarnung

Dieses Buch enthält Bezüge zu Krankheit und Tod.

Für Betty und Vanessa V., zwei begabte Frauen, die ich verehre, und für die Lunas dieser Welt.

Titelsong

»Dream On« – Aerosmith

Playlist

»Enjoy the Silence« – Depeche Mode

»Just My Type« – The Vamps

»Who Do You Love?« – The Chainsmokers feat. Five Seconds of Summer

»I Wanna Be Adored« – The Stone Roses

»Beautiful« – Bazzi feat. Camilla Cabello

»Fix You« – Coldplay

»I Will Follow You into the Dark« – Death Cab for Cutie

»The Drugs Don’t Work« – The Verve

»I Predict a Riot« – Kaiser Chiefs

1. Kapitel

Knight, 9; Luna, 10

Knight

Ich schlug mit der Faust gegen die Eiche und fühlte den vertrauten Schmerz einer frischen Wunde, als die Haut über den Fingerknöcheln aufplatzte.

Wenn ich blutete, konnte ich freier atmen. Ich wusste nicht, was das bedeutete, aber es brachte Mom dazu, im Badezimmer zu weinen, wenn sie glaubte, dass niemand sie hörte. Sobald sie auf meine ständig kaputten Knöchel blickte, begannen die Tränen zu fließen. Das hatte mir auch den wöchentlichen Besuch bei einem Kerl im Anzug eingebracht, der mich ständig nach meinen Gefühlen fragte.

Meine Ohrhörer übertönten die Geräusche der Vögel, der Grillen und der knisternden Blätter unter meinen Füßen. Die Welt war zum Kotzen, ich wollte sie nicht mehr hören. »Break Stuff« von Limp Bizkit hatte ich mir als Hymne für meinen Weltschmerz ausgesucht. Fred Durst sah zwar aus wie ein Sack mit Basecap, aber recht hatte er trotzdem.

Bam.

Bam.

Bam.

Die meisten Kids prügelten sich miteinander. Ich nicht. Ich wollte nur mich selbst verletzen. Wenn mein Körper schmerzte, hörte mein Herz damit auf. Eine einfache Rechnung und ein guter Deal.

Ein Kiefernzapfen fiel mir auf den Kopf. Ich blickte nach oben. Luna, meine bescheuerte Nachbarin, saß vor unserem Baumhaus. Sie hielt einen weiteren Kiefernzapfen in der Hand und ließ ihre Zahnstocherbeine baumeln.

»Was soll das?« Ich nahm die Ohrhörer heraus.

Mit einer Kopfbewegung forderte sie mich auf, zu ihr hinaufzuklettern. Ich rührte mich nicht. Jetzt winkte sie.

»Nee.« Ich zog die Nase hoch und spuckte seitlich aus.

Sie hob eine Augenbraue. Das war ihre Art, mich zu fragen, was mein Problem war. Luna war neugierig, aber nur, wenn es um mich ging. Ich fand es nervig.

»Vaughn hat mein Rad geklaut«, verkündete ich.

Ich hätte Vaughn, meinen sogenannten besten Freund, zusammengeschlagen, hätte ich nicht befürchtet müssen, ihn aus Versehen umzubringen. Er wollte, dass ich ausraste, hatte er gesagt. »Es muss raus aus deinem System.« Was immer das heißen sollte. Was für ein System? Und was wusste er über meins? Über Wut? Vaughns Leben war perfekt. Seine Eltern waren gesund. Er hatte nicht mal einen nervigen kleinen Bruder wie Lev.

Luna warf den zweiten Kiefernzapfen. Dieses Mal fing ich ihn, holte aus wie ein Baseballspieler und warf ihn zurück, allerdings absichtlich vorbei.

»Ich habe Nein gesagt.«

Sie griff nach dem dritten Kiefernzapfen – sie hatte einen Vorrat im Baumhaus für den Fall, dass wir angegriffen wurden, was aber ehrlich gesagt nie passierte – und holte demonstrativ aus.

»Mann, bist du blöd!«, schnauzte ich sie an.

Aber sie zwinkerte mir nur zu.

»Guck mich nicht so an!«

Wieder Zwinkern.

»Verdammt, Luna!«

Mir war egal, was Vaughn sagte. Ich würde dieses Mädchen niemals küssen wollen. Gott steh mir bei, falls sie das je von mir verlangen sollte.

Ich kletterte auf die Reifenschaukel und von dort weiter hinauf in unser kleines Baumhaus. Vaughn hielt sich bereits für zu cool, um in Baumhäusern zu sitzen. Gut. Noch eine Sache zwischen Luna und mir, mit der er nichts zu tun hatte.

Luna sprang von dem Ast hinunter. Sie rollte sich auf dem Boden ab, kam schnell wie ein Ninja wieder auf die Füße und klopfte sich mit einem zufriedenen Lächeln den Staub ab. Dann lief sie auf das Viertel zu, in dem wir wohnten. Schnell.

»Wo willst du hin?«, rief ich ihr nach, obwohl ich wusste, dass sie mir nicht antworten würde.

Ich blickte ihr nach, bis sie nur noch ein Punkt am Horizont war und schließlich verschwand. Es machte mich immer traurig, sie weggehen zu sehen.

Trotzdem war das alles Blödsinn. Ich kannte niemanden, der Vaughn zu irgendetwas hätte überreden können. Und Luna war nicht mal zum Reden in der Lage, Punkt. Außerdem brauchte ich ihre Hilfe nicht. Ich hatte ihn stehen lassen, weil ich wusste, dass er andernfalls von mir bekommen hätte, was er wollte – eine schmutzige Prügelei. Ich war anders als er. Mein Lebensziel bestand nicht darin, meine Eltern auf die Palme zu bringen.

Wenig später kam Luna auf meinem Fahrrad angefahren. Ich stand auf und schützte meine Augen mit einer Hand vor der untergehenden Sonne. Kurz bevor der Ozean sie verschluckte, schien sie noch einmal heftig aufzuflammen.

Luna winkte mich zu sich.

Als Antwort warf ich ihr einen Kiefernzapfen auf die Schulter. »Hey, Rexroth.«

»Wie bitte?«, fragte ihre hochgezogene Augenbraue. Dieses Mädchen konnte mir mit ihren Augenbrauen alles Mögliche erzählen. Manchmal hatte ich Lust, sie ihr abzurasieren, nur um sie zu ärgern.

»Ich bekomme immer meine Revanche. Vergiss das nicht, klar?«

»Ja, klar«, sagte mir ihr Augenrollen.

»Dann komm jetzt rauf.«

Sie deutete auf mein Rad und stampfte mit dem Fuß auf.

»Vergiss das dumme Fahrrad.«

Zusammengedrängt saßen wir im Baumhaus. Anstatt mich bei ihr zu bedanken, was ich eigentlich hätte tun sollen, holte ich die Blätter heraus, die ich früher am Tag ausgedruckt hatte, und breitete sie auf dem hölzernen Boden zwischen uns aus. Unsere Köpfe stießen zusammen, als wir uns darüberbeugten. Ich brachte ihr obszönes Zeug in Gebärdensprache bei – was ihr Vater und ihr Therapeut niemals tun würden.

»Hier steht, dass man für ›Schwanz‹ das s-Zeichen direkt an der Nase machen muss.« Ich ahmte das Bild auf der Seite nach und drehte das Blatt um. »Oh, sieh mal. Wenn du ›Fick dich‹ sagen willst, musst du der betreffenden Person nur den Mittelfinger zeigen und böse gucken. Wie praktisch.«

Ich sah ihr nicht ins Gesicht, spürte aber ihre Stirn an meiner. Luna war zwar ein Mädchen, aber trotzdem ziemlich cool. Der einzige Nachteil war, dass sie mit ihren Blicken manchmal zu viele Fragen stellte. Mom meinte, das läge daran, dass Luna mich gernhatte. Ich hätte es zwar im Leben nicht zugegeben, aber ich hatte sie auch gern.

Sie klopfte mir auf die Schulter, und ich legte das Blatt beiseite.

»Mit der flachen Hand neben dem Kinn hin und her winken bedeutet ›Schlampe‹. Mann, dein Vater bringt mich um, wenn er herausfindet, dass ich dir das beigebracht habe.«

Sie klopfte mir energischer auf Schulter, grub mir einen Fingernagel in die Haut.

Ich hörte auf zu lesen und hob den Kopf. »Was ist los?«

»Geht es dir gut?«, fragte sie.

Sie benutzte die Gebärdensprache nur selten. Luna wollte nicht sprechen. Weder in Gebärdensprache noch anders. Aber sie konnte sprechen. Eigentlich. Ich hatte sie zwar noch nie etwas sagen hören, aber unsere Eltern behaupteten, es ginge nicht um ihre Stimme, sondern um die Welt.

Das konnte ich verstehen. Ich hasste die Welt auch.

Wir hassten sie nur auf verschiedene Art.

»Klar«, sagte ich und zuckte mit den Schultern.

»Freunde machen Freunde nicht wegen Kleinigkeiten an«, argumentierte sie.

Wow. Ein ganzer Satz. Das war neu.

Ich begriff zwar nicht, warum sie die Gebärdensprache benutzte, wenn sie eigentlich überhaupt nicht sprechen wollte, aber ich wollte ihr kein schlechtes Gefühl geben oder so.

»Das Fahrrad ist mir egal.« Ich legte das Blatt weg und rutschte auf den Ast zu, um vom Baum zu klettern. Luna folgte mir und setzte sich neben mich. Ich fuhr nicht mal gern mit dem Fahrrad, sondern tat es nur, um mit Luna abhängen zu können. Aus demselben Grund malte ich Malbücher aus. Ich hasste es.

Sie legte den Kopf schief. Eine Frage.

»Mom ist wieder in der Klinik.« Ich warf einen Kiefernzapfen in die untergehende Sonne, über den Rand des Hügels hinaus, auf dem unser Baum stand. Ich fragte mich, ob der Zapfen es wohl bis zum Ozean schaffen würde, ob er bereits nass und kalt war. Und ob er mich hassen würde.

Luna legte ihre Hand auf meine und starrte darauf. Unsere Hände waren gleich groß, ihre war braun und meine so weiß wie frisch gefallener Schnee.

»Ist schon okay«, sagte ich schniefend und nahm noch einen Kiefernzapfen. »Alles okay.«

»Ich hasse dieses Wort. Okay«, sagte Luna mit den Händen. »Es bedeutet weder gut und noch schlecht. Es bedeutet gar nichts.«

Sie senkte den Kopf und drückte mir die Hand. Es fühlte sich warm und klebrig an, irgendwie eklig. Ein paar Wochen zuvor hatte Vaughn mir erzählt, dass er gern Cara Hunting küssen würde. Ich konnte mir nicht vorstellen, ein Mädchen auf diese Art zu berühren.

Luna nahm meine Hand und legte sie auf ihre Herzgegend.

Peinlich berührt verdrehte ich die Augen. »Ich weiß. Du bist für mich da.«

Sie schüttelte den Kopf und drückte meine Hand noch fester. Die Intensität ihres Blicks machte mir Angst. »Immer. Wann immer. Für immer«, gebärdete sie.

Ich nahm ihre Worte in mich auf. Ich wollte mein dämliches Fahrrad in Vaughns dämliches Gesicht werfen und weglaufen. Und dann sterben. Ich wollte in der Einöde sterben, zu Staub zerfallen und mich vom Wind in alle Richtungen tragen lassen.

Ich wollte anstelle Moms sterben. Ich war vollkommen nutzlos, aber auf Mom waren sehr viele Menschen angewiesen.

Dad.

Lev.

Ich.

Ich.

Luna zeigte auf die Sonne.

»Sonnenuntergang?«, fragte ich und seufzte.

Sie runzelte die Stirn.

»Strand?«

Kopfschüttelnd verdrehte sie die Augen.

»Morgen geht die Sonne wieder auf«, formte sie mit den Fingern.

Sie beugte sich vor. Für einen Moment glaubte ich, sie würde vom Baum springen. Stattdessen löste sie eine Sicherheitsnadel von ihren karierten Vans und stach sich damit in den Zeigefinger. Kommentarlos griff sie nach meiner Hand und stach auch mir in den Finger. Sie drückte die beiden Finger zusammen, und ich sah zu, wie sich unser Blut vermischte.

Ihre Lippen verzogen sich zu einem Lächeln. Ihre Zähne waren schief. Und ein bisschen spitz. Ziemlich unvollkommen.

Ohne sich um den Zustand meiner Fingerknöchel zu kümmern, schrieb sie mir mit unserem Blut Alles oder nichts auf den Handrücken.

Ich dachte an das Fahrrad, das sie für mich zurückgeholt hatte, und musste lächeln.

Sie zog mich an sich, und ich versank in ihren Armen.

Ich wollte sie nicht küssen.

Am liebsten hätte ich meine Haut mit einem Reißverschluss geöffnet und sie in mich hineingezogen.

Sie vor der Welt versteckt und für mich behalten.

Knight, 12; Luna, 13

Luna

Ich wurde nach dem Mond benannt.

Dad sagte, ich sei ein pummeliges perfektes Baby gewesen. Ein Licht, das in die Dunkelheit geboren wurde. Ein Kind, das meine Mutter nicht gewollt hatte und mit dem er selbst nichts anzufangen wusste. Er sagte, dass ich trotzdem – oder vielleicht genau deswegen – das schönste und bezauberndste Lebewesen war, das er jemals gesehen hatte.

»Mir brach das Herz, aber nicht vor Kummer, sondern weil es bei deinem Anblick so sehr anschwoll, dass ich mehr Platz in der Brust brauchte«, hat er einmal gesagt.

Er hat mir viel erzählt, damit ich mich geliebt fühlte. Natürlich gab es dafür gute Gründe.

Meine Mutter hatte uns verlassen, als ich noch keine zwei Jahre alt war.

Im Lauf der Zeit tauchte sie immer wieder in meinen Gedanken auf, wenn ich es am wenigsten erwartete – sie drängte sich mit einer Unzahl an Erinnerungen und versteckten Fotos, die ich niemals hätte finden sollen, in meinen Geist. Ihr Lachen – ein Lachen, das ich nicht überhören konnte, sosehr ich es auch versuchte – lief mir wie Feuerzungen über die Haut.

Was das Ganze noch schlimmer machte, war das Wissen, dass sie lebte. Sie lebte irgendwo unter demselben Himmel und atmete die gleiche Luft wie ich. Vielleicht in Brasilien, ihrer Heimat. Aber das spielte keine Rolle, denn wo immer sie auch war, sie war nicht bei mir. Und als sie einmal meinetwegen zurückgekommen war, hatte sie im Grunde nur Geld gewollt.

Als das passierte, war ich fünf – es geschah etwa zu dem Zeitpunkt, an dem Dad meine Stiefmutter Edie kennenlernte. Val, meine Mutter, hatte das gemeinsame Sorgerecht beantragt und verlangte so viel Unterhalt, dass sie einen kleinen Staat hätte finanzieren können. Als ihr klar wurde, dass sie durch mich nicht reich werden würde, setzte sie sich wieder ab.

Damals machte ich es mir zur Gewohnheit, abends in die Küche zu schleichen, wo Dad und Edie ihre wichtigen Gespräche führten. Sie bemerkten mich nie. Seitdem Val mich nicht mehr besuchte, hatte ich die Kunst perfektioniert, mich unsichtbar zu machen.

»Ich will sie nicht mehr in der Nähe meines Kindes sehen«, hatte Dad mit zusammengebissenen Zähnen gesagt.

»Ich auch nicht«, antwortete Edie.

Mein Herz zerfloss zu einer warmen klebrigen Masse.

»Aber wenn sie zurückkommt, müssen wir in Betracht ziehen, dass sie Luna sehen will.«

»Was ist, wenn sie ihr wehtut?«

»Was ist, wenn sie ihr guttut?«

Die Erfahrung hatte mich bereits gelehrt, dass Zeit zwei Dinge kann: Sie kann heilen, und sie kann töten. Auf Heilung wartete ich an jedem einzelnen Tag. Ich kniete mich auf die Spitzenkissen vor meinem Fenster, öffnete es und betete, der Wind möge alle Erinnerungen an meine Mutter einfach wegwehen.

Ich konnte Valenciana Vasquez nicht hassen. Die Frau, die vor meinem Kinderbettchen ihre Sachen packte, während ich weinte und schrie, sie anflehte, bei mir zu bleiben, und die trotzdem ging.

An diese Szene erinnerte ich mich mit grausamer Deutlichkeit. Es heißt zwar, die frühesten Erinnerungen beginnen nach dem zweiten Lebensjahr, aber ich habe ein fotografisches Gedächtnis, einen IQ von 155 und ein Gehirn, das oft genug getestet wurde, um zu wissen, dass ich mich an alles erinnere, ob ich will oder nicht.

An alles Gute.

An alles Schlechte.

Und an alles dazwischen.

Deshalb war die Erinnerung an ihren Abschied immer noch frisch. Die Entschlossenheit in ihren schräg stehenden bernsteinfarbenen Augen. Der kalte Schweiß, der sich unter meinen pummeligen Armen gesammelt hatte. Fieberhaft suchte ich in meinem Gehirn nach Worten, und als ich sie endlich gefunden hatte, schrie ich, so laut ich konnte.

»Mommy! Bitte! Nein!«

An der Tür blieb sie kurz stehen. Ihre Knöchel waren weiß, so fest umklammerte sie den Türrahmen, um sich nicht dazu hinreißen zu lassen, sich umzudrehen und mich in die Arme zu nehmen. Ich erinnerte mich, dass ich nicht zu zwinkern gewagt hatte, aus Angst, sie würde verschwinden, sobald ich meine Augen schloss.

Doch für den Bruchteil einer Sekunde siegte ihr Mutterinstinkt, und sie drehte sich um und blickte mich an.

Ihr Gesicht war verzerrt. Sie öffnete den Mund und fuhr sich mit der Zunge über die scharlachrot geschminkten Lippen. Sie schien etwas sagen zu wollen, schüttelte aber nur den Kopf und verließ das Zimmer. Im Radio lief eine traurige Melodie. Val schaltete oft das Radio ein, um mein Weinen zu übertönen. Meine Eltern lebten nicht zusammen, aber sie teilten sich das Sorgerecht. Nachdem Val die zahlreichen Anrufe meines Vaters nicht beantwortet hatte, fand er mich dann einige Stunden später in meinem Gitterbettchen. Meine Windel war so voll, dass sie schwerer war als mein kleiner Körper.

Ich weinte nicht. Nicht mehr.

Ich schwieg, als er mich hochnahm.

Ich schwieg, als er mich in die Notaufnahme brachte, um mich gründlich untersuchen zu lassen.

Ich schwieg, als er mir etwas vorsummte, mich küsste, mich in den Arm nahm.

Ich schwieg, als ihm die Tränen über die Wangen liefen und er mich anflehte, einen Ton von mir zu geben.

Von nun an schwieg ich, denn an diesem Tag wurde ich zur selektiven Mutistin. Das bedeutete, dass ich zwar sprechen konnte, es aber nicht wollte. Was allerdings ziemlich blöd war, weil ich nicht anders sein wollte als die anderen. Ich war es einfach. Dass ich nicht mehr sprach, beruhte weder auf einer Entscheidung, noch war es eine Phobie. Mir wurde eine schwere Sozialphobie attestiert, und ich erhielt von frühester Kindheit an zwei Therapiesitzungen wöchentlich. Normalerweise bedeutet selektiver Mutismus, dass eine Person in Situationen, in denen sie sich wohlfühlt, durchaus reden kann. Ich konnte es nicht.

Das unbekannte Lied, das an jenem Tag im Radio gelaufen war, hatte sich wie eine Narbe in mein Gehirn gebrannt. Nun wurde es erneut gesendet und überfiel mich ein weiteres Mal.

Ich saß mit Edie, meiner Stiefmutter, im Auto. Regen prasselte auf die Scheiben ihres weißen Porsche Cayenne. Der Radiosprecher sagte »Enjoy the Silence« von Depeche Mode an. Die Ironie des Titels ließ meinen Mund trocken werden – diesen Mund, der sich aus einem einzigen Grund zu sprechen weigerte: Die Worte, die ich ausgesprochen hatte, hatten meiner Mutter nicht genügt. Ich genügte nicht.

Als die Musik erklang, wäre ich am liebsten aus der Haut gefahren und hätte mich in Luft aufgelöst. Ich wollte aus dem Auto springen. Aus Kalifornien weglaufen. Edie, Dad und Racer, meinen kleinen Bruder, verlassen – einfach verschwinden und irgendwo anders hingehen. Egal, wohin. Irgendwo, wo die Menschen mich nicht bedrängen und bemitleiden würden. Wo ich kein Zirkusfreak sein würde.

»Himmel, das ist mehr als zehn Jahre her. Kann sie nicht endlich mal darüber hinwegkommen?«

»Vielleicht geht es ja gar nicht um die Mutter. Habt ihr ihren Vater gesehen mit seiner jungen Geliebten…?«

»Das Mädchen war schon immer seltsam. Hübsch, aber seltsam.«

Ich wollte mich in meiner Einsamkeit suhlen, in dem Wissen, dass meine Mutter mir in die Augen gesehen und beschlossen hatte, dass ich nicht genügte. Ich wollte in meinem Kummer ertrinken. In Ruhe gelassen werden.

Als ich eine Hand ausstreckte, um das Radio abzustellen, schmollte Edie: »Aber das ist mein Lieblings-Song!«

Natürlich war er das. Klar.

Ich schlug mit der flachen Hand gegen das Fenster und brachte ein ersticktes Wimmern heraus. Das ungewohnte Geräusch meiner eigenen Stimme ließ mich erschauern. Edie, die am Steuer saß, blickte zu mir herüber. Noch immer umspielte ein Lächeln ihren Mund, dieses Lächeln, das stets auf ihren Lippen lag. So offen wie Arme, die zu einer Umarmung einluden.

»Dein Vater ist mit Depeche Mode aufgewachsen. Es ist eine seiner Lieblingsbands«, erklärte sie, um mich von dem Nervenzusammenbruch abzulenken, den ich offenbar gerade erlebte.

Ich schlug noch fester auf das Beifahrerfenster ein und trat gegen den Rucksack zu meinen Füßen. Der Song grub sich in meinen Körper, rauschte durch meine Adern. Ich wollte raus. Ich musste hier raus. Wir bogen ab und fuhren auf unsere Villa im mediterranen Stil zu, aber es dauerte zu lange. Ich konnte diesen Song nicht überhören. Konnte das Bild, wie Valenciana mich verließ, nicht aus meinem Geist vertreiben. Ich konnte das riesige Loch in meinem Herzen nicht verdrängen, das jedes Mal größer wurde, wenn mich die Erinnerung an meine leibliche Mutter überfiel.

Edie stellte das Radio ab, aber in demselben Augenblick riss ich die Tür auf und sprang aus dem langsamer werdenden Fahrzeug. Ich stolperte über eine Pfütze, fing mich und rannte auf das Haus zu.

Das Garagentor öffnete sich, Donner krachte am Himmel, riss ihn auf und brachte noch heftigeren Regen mit sich. Ich hörte Edies Rufe durch das offene Fenster, aber ihre Worte wurden von diesem für Südkalifornien sehr ungewöhnlichen Sturm verschluckt. Regen durchnässte meine Socken und ließ meine Beine schwer werden. Meine Füße brannten vom Rennen, als ich mein Fahrrad aus der Garage holte, ein Bein darüber schwang und auf die Straße zusteuerte. Endlich hielt Edie an. Sie stieg aus dem Wagen, rief nach mir und rannte mir hinterher.

Wild trat ich in die Pedale, nur raus aus der Sackgasse, am Haus der Followhills vorbei. Vor mir warf die riesige Villa der Spencers ihren Schatten auf den Weg. Das Haus der Coles, mein Favorit, lag zwischen unserem Haus und dem der Followhills.

»Luna!«, donnerte Knight Coles Stimme hinter mir.

Es überraschte mich nicht einmal.

Unsere Schlafzimmerfenster lagen einander gegenüber, und wir ließen die Vorhänge immer offen. Wenn ich nicht in meinem Zimmer war, machte Knight sich üblicherweise auf die Suche nach mir. Und umgekehrt.

Es fiel mir schwerer, Knight zu ignorieren als meine Stiefmutter, aber nicht, weil ich Edie nicht liebte. Das tat ich. Ich liebte sie mit der Intensität, mit der nur ein Stiefkind lieben kann – es war eine hungrige instinktive Liebe, nur noch besser als das, weil sie von Dankbarkeit und Bewunderung getränkt war.

Knight war zwar nicht gerade wie ein Bruder für mich, aber auf irgendeine Weise gehörte er doch zur Familie. Er klebte mir Pflaster auf die aufgeschürften Knie, und selbst wenn sie doppelt so groß waren wie wir, jagte er die Mobber weg, die mich ärgern wollten. Er gab mir Zuspruch, bevor ich überhaupt wusste, dass ich ihn brauchte.

Das einzig Blöde an Knight war, dass es sich anfühlte, als hielte er ein Stück meines Herzens gefangen. Das war der Grund, warum ich mich ständig fragte, wo er war. Sein Wohlergehen war eng mit meinem verknüpft. Als ich nun auf meinem Fahrrad den Hügel hinunter und auf das schwarze schmiedeeiserne Tor zurollte, das unsere prächtige Wohngegend gegen die Umwelt abschloss, fragte ich mich, ob auch er dieses unsichtbare Band zwischen uns spürte und ob er mir folgte, weil ich daran gezogen hatte. Weil es schmerzte, wenn sich einer von uns zu weit entfernte.

»Hey! Hey!«, rief Knight hinter mir.

Edie hatte ihn eingeholt. Sie schienen sich zu streiten.

»Ich werde sie beruhigen.«

»Aber, Knight …«

»Ich weiß, was sie jetzt braucht.«

»Das weißt du nicht, Schätzchen. Du bist nur ein Kind.«

»Und du bist nur eine Erwachsene. Hau ab!«

Knight hatte keine Angst davor, sich mit Erwachsenen anzulegen. Ich hingegen hielt mich an die Regeln. Solange ich nicht sprechen sollte, machte ich alles nach Vorschrift – ich war eine Einser-Schülerin und nett zu Fremden. Ich las Müll von der Straße auf, auch wenn es nicht meiner war, und spendete jedes Jahr zu Weihnachten einen Teil meiner Geschenke für Menschen, die sie wirklich brauchten.

Aber meine Motive waren nicht echt. Ich fühlte mich minderwertig, also versuchte ich ständig, besser zu werden. Daria Followhill, ein weiteres Nachbarskind in meinem Alter, nannte mich deshalb Sankt Luna.

Aber sie lag falsch. Ich spielte nur die Rolle einer Heiligen, und zwar weil Val dafür gesorgt hatte, dass ich mich wie eine Sünderin fühlte.

Ich fuhr schneller. Es regnete in Strömen, und der Regen verwandelte sich in Hagel, der mit eiskalter Wut auf meine Haut niederprasselte. Blinzelnd fuhr ich durch das Tor zu unserer Siedlung.

Dann ging alles sehr schnell. Gelbes Licht blitzte auf und blendete mich. Heißes Metall streifte mein Bein, als das Fahrzeug mir auszuweichen versuchte. Ohrenbetäubendes Hupen folgte.

Mit einer Kraft, die mich würgen ließ, zog mich etwas am Kragen meiner Tweedjacke zurück, und ehe ich mich versah, lag ich in einer Pfütze am Straßenrand.

Exakt in diesem Augenblick drang mir das Geräusch meines explodierenden Fahrrads in die Ohren. Das vorbeifahrende Auto zerlegte es in seine Einzelteile. Der Sattel flog nur Zentimeter an meinem Kopf vorbei, während der Rahmen in die andere Richtung schlitterte. Ich landete mit dem Gesicht auf dem Asphalt. Staub, Schlamm und Blut bedeckten meinen Mund. Ich hustete, rollte mich herum und kämpfte gegen etwas, was sich wie das Gewicht der ganzen Welt anfühlte. Knight hielt mit beiden Beinen meine Taille umklammert. Das Auto fuhr schleudernd bis zum Ende der Straße, wendete und raste am Tor zu unserem Wohngebiet vorbei. Es hagelte dermaßen, dass ich nicht einmal die Umrisse des Fahrzeugs erkennen konnte, geschweige denn das Nummernschild.

»Arschloch!«, schrie Knight dem Wagen mit einer Wut hinterher, die meine Lunge anstelle der seinen brennen ließ. »Fick dich!«

Ich blinzelte und versuchte, Knights Gesichtsausdruck zu entschlüsseln. So hatte ich ihn noch nie gesehen – ein Sturm in einem Sturm. Obwohl Knight ein Jahr jünger war als ich, wirkte er älter. Besonders jetzt. Seine Stirn lag in Falten, seine weichen rosigen Lippen waren geöffnet, die pechschwarzen Wimpern waren ein schwerer, vom Regen durchnässter Vorhang. Ein Tropfen lief über seine Unterlippe und verschwand in seinem Kinngrübchen, und dieses schlichte Bild schickte einen Feuerstrahl in mein Herz.

Zum ersten Mal fiel mir auf, dass mein bester Freund … schön war. Ja, er war schön.

Idiotischer Gedanke, schon klar. Vor allem unter den gegebenen Umständen. Er hatte mich gerade vor dem sicheren Tod gerettet, hatte sich auf mich geworfen, damit mich kein vorbeifahrendes Auto erfasste, und ich dachte nicht an Val oder Edie oder Depeche Mode oder daran, wie zerbrechlich das Leben war, sondern ich sah, dass der Junge, mit dem ich aufgewachsen war, sich zu einem Teenager entwickelte. Zu einem gut aussehenden Teenager. Zu einem gut aussehenden Teenager, der Besseres zu tun haben würde, als seine Freundin aus Kindertagen zu retten oder ihr beizubringen, wie man »Volltrottel« in Gebärdensprache sagt.

Ich hatte geglaubt, die Erinnerung an Valenciana hätte meinem Herz einen Stich versetzt, aber das war gar nichts im Vergleich zu dem gewaltigen Riss, den es bekam, als ich Knight anblickte und erkannte, dass er mir das Stück meines Herzens, das er gefangen hielt, brechen würde. Nicht böswillig, nein, bestimmt nicht einmal mit Absicht. Aber das spielte keine Rolle. Ob Unfall oder Blitzschlag – der Tod war der Tod.

Ein gebrochenes Herz war ein gebrochenes Herz.

Schmerz war Schmerz.

»Was soll dieser Bullshit?«, schrie er mich an.

Er war mir so nah, dass ich seinen Atem riechen konnte. Nach Zucker, Kakao und Junge. Er roch wie ein Junge. Eigentlich sollte ich noch ein paar Jahre Zeit haben, bis diese Nummer anfing. Aber ich war wie gelähmt, sodass ich unter seiner Wut nicht einmal zusammenzuckte. Wieso war mir der anmutige Schwung seiner Nase noch nie aufgefallen? Die Farbe seiner Augen – so intensiv grün, mit dunkelblauen Flecken, eine Schattierung von Viridiangrün, wie ich sie noch nie gesehen hatte? Der gleichmäßige Bogen seiner Wangenknochen, so ausgeprägt, dass sie sein schelmisches Gesicht umschlossen wie ein goldener Bilderrahmen ein Pop-Art-Poster?

»Antworte mir, verdammt noch mal!« Er schlug neben meinem Kopf mit der Faust auf den Asphalt.

Seine geschwollenen Knöchel waren mittlerweile so groß wie Golfbälle. In letzter Zeit fluchte er manchmal, nicht schlimm, aber doch so, dass ich zusammenzuckte. Weil ich wusste, dass er mir niemals wehtun würde, blickte ich ihn unverwandt an. Er umklammerte seine verletzte Faust mit der anderen Hand, stieß einen frustrierten Schrei aus und drückte dann schwer atmend seine Stirn gegen meine. Wir waren beide außer Atem, unsere Brustkästen hoben und senkten sich in demselben Rhythmus.

»Warum?« Seine Stimme war jetzt ein sanftes Grollen. Er wusste, dass er keine Antwort bekommen würde. Unsere Haare verflochten sich miteinander, seine kupferbraune Mähne vermischte sich mit meinen dunklen Locken. »Warum hast du das gemacht?«

Ich versuchte, meine Arme aus der Umklammerung seiner Beine zu lösen, um ihm in Gebärdensprache zu antworten, aber er schloss die Oberschenkel enger um meinen Körper und hielt mich fest.

»Nein«, knurrte er. »Rede mit mir. Du kannst es. Ich weiß, dass du es kannst. Mom und Dad haben es mir erzählt. Sag mir, warum du das getan hast.«

Ich öffnete den Mund, weil ich ihm die Frage beantworten wollte. Natürlich hatte er recht. Ich konnte sprechen, physisch gesehen jedenfalls. Ich wusste das, weil ich manchmal, wenn ich unter der Dusche oder irgendwo anders allein war, zu Übungszwecken Wörter wiederholte, die ich mochte. Nur um zu beweisen, dass ich es konnte, dass ich in der Lage war, sie laut auszusprechen, es aber vorzog, zu schweigen. Ich wiederholte die Wörter, und der Klang meiner eigenen Stimme ließ mir kleine Wonneschauer über den Rücken laufen.

Alte Bücher.

Frische Luft (vor allem, wenn es geregnet hatte).

Den Mond dabei beobachten, wie er mich beobachtet.

Seepferdchen.

Dad.

Edie.

Racer.

Knight.

Und jetzt verlangte Knight zum ersten Mal nach Worten aus meinem Mund. Ich wollte sie aussprechen. Mehr als das – ich wusste, dass er es verdient hatte, sie zu hören. Aber ich brachte kein Wort heraus. Mein Mund stand offen, und ich konnte nichts anderes denken als: Du bist also nicht nur blöd, du siehst auch noch so aus.

»Nun sag schon!« Knight schüttelte mich an den Schultern.

Der Hagel ging in leichten Regen über, und die Sicht wurde wieder besser. Seine Augen waren gerötet und sahen müde aus. So müde. Meinetwegen. Weil ich ständig in irgendwelche blöden Schwierigkeiten kam, aus denen er mich befreien musste.

Er dachte, ich hätte versucht, mir etwas anzutun. Hatte ich aber nicht. Ich klappte noch immer den Mund auf und zu wie ein Fisch, aber die Worte wollten nicht herauskommen. Ich versuchte, sie hinauszupressen, mein Herz raste und hämmerte gegen meinen Brustkasten.

»Äh … ich … äh …«

Knight stand auf, lief hin und her, fuhr sich mit den Händen durch das dichte nasse Haar und zog frustriert daran.

»Du bist so …« Er schüttelte den Kopf und ließ Wassertropfen durch die Gegend fliegen. »So …«

Ich stand auf und lief zu ihm. Den Rest des Satzes wollte ich nicht hören. Ich war nicht scharf darauf, herauszufinden, was er von mir dachte, denn wenn er glaubte, dass ich absichtlich gegen das Fahrzeug gefahren war, hielt er mich offensichtlich für noch verkorkster, als ich tatsächlich war.

Ich fasste ihn an der Schulter und drehte ihn zu mir. Er musterte mich mit finsterem Blick.

»Ich habe das Auto nicht gesehen, ich schwöre«, versicherte ich und schüttelte hektisch den Kopf.

»Du hättest sterben können!«, brüllte er mir ins Gesicht und schlug sich mit den vernarbten Knöcheln auf die Brust. »Ich hätte dich verlieren können.«

»Hast du aber nicht.« Mit Händen, Armen und Fingern versuchte ich ihn zu beruhigen.

Meine Lippen zitterten. Hier ging es um sehr viel mehr als nur um uns. Hier ging es auch um Rosie, seine Mutter. Knight mochte es nicht, wenn Leute verschwanden. Nicht einmal für ein paar Tage in eine Klinik, damit es ihnen wieder besser ging.

»Deinetwegen«, signalisierte ich. »Du hast mich gerettet.«

»Weißt du noch? Immer, wann immer, für immer, hast du gesagt. Was ist daraus geworden? Wo ist dein Teil der Abmachung?«

Er wiederholte das Versprechen, das ich ihm viele Jahre zuvor gegeben hatte. Seine Stimme klang verächtlich. Ich breitete die Arme aus, er kam einen Schritt auf mich zu, und wir wurden eins. Wir verschmolzen miteinander wie zwei unterschiedliche Farben, die zu etwas Echtem und Einzigartigem werden – ein Farbton, der nur uns zur Verfügung stand.

Knight vergrub sein Gesicht in meinem Haar. Ich schloss die Augen und stellte mir vor, wie er das bei einer anderen tat. Trotz der Kälte wurde mir heiß.

Meiner.

Ich dachte es nicht nur. Meine Lippen bewegten sich und formten das Wort. Ich konnte es beinahe hören und umklammerte ihn noch fester.

»Alles oder nichts«, flüsterte er mir ins Ohr.

Ich wusste, dass er sein eigenes Versprechen meinte.

Ich wusste auch, wie unfair das war, denn ich war mir nicht sicher, ob ich in der Lage war, ihn zu retten, sollte das jemals nötig sein.

Als müsste jemand wie Knight jemals gerettet werden. Knight war ein normales Kind gewesen. Er sprach. Er war sportlich, aufgeschlossen und strahlte Selbstbewusstsein aus. Edie hatte gesagt, er sähe so gut aus, dass Rosie in der Shoppingmall von Model Scouts angehalten worden war, die ihr ihre Visitenkarten in die Hand gedrückt und sie angefleht hatten, ihn vertreten zu dürfen. Er war witzig und charmant und reicher, als man sich vorstellen konnte. Die Welt wartete darauf, von ihm erobert zu werden, und ich wusste, dass er sie eines Tages erobern würde.

In seinen Armen fing ich an zu weinen. Eigentlich war ich keine Heulsuse. Die wenigen Male, die ich seit Vals Verschwinden geweint hatte, ließen sich an den Fingern einer Hand abzählen. Aber ich konnte nicht anders. Damals wusste ich, dass es kein Happy End für uns geben würde.

Knight hatte etwas Besseres verdient als ein Mädchen, das ihm nicht sagen konnte, was es empfand.

Er war perfekt, und ich war defekt.

»Versprich es mir.« Seine Lippen berührten meine Schläfe, und sein warmer Atem ließ meinen Körper erschauern.

Diese Schauer fühlten sich anders an – mein Unterleib schien sich mit flüssiger Lava zu füllen. Was sollte ich ihm noch mal versprechen?, fragte ich mich im Stillen. Ich nickte trotzdem, obwohl er seinen Satz noch nicht beendet hatte, denn ich wollte ihm gefallen. Meine Lippen bewegten sich. »Ich verspreche es. Ich verspreche es. Ich verspreche es.«

Vielleicht traute er mir deswegen nicht.

Vielleicht kam er deswegen in dieser Nacht in mein Zimmer geschlichen – und von da an jede Nacht, sechs Jahre lang –, nahm mich in die Arme und überzeugte sich, dass es mir wirklich gut ging.

Manchmal roch er nach Alkohol.

Und manchmal nach einem anderen Mädchen. Fruchtig, süß und … anders.

Oft roch er nach meinem Kummer.

Aber er überzeugte sich immer davon, dass ich in Sicherheit war.

Und er verschwand immer, ehe mein Vater an die Tür klopfte, um mich zu wecken.

In den folgenden sechs Jahren gab Knight mir immer einen Kuss auf die Stirn, ehe er zum Fenster hinaussprang. Auf dieselbe Stelle, auf die mir Dad wenig später den Gutenmorgenkuss drückte. Die Hitze von Knights Lippen lag immer noch auf meiner Haut und ließ mein Gesicht strahlen.

In der Schule hörte ich ihn dreist herumprahlen, und mit seinen witzigen Sprüchen brachte er die Mädchen dazu, ihre Vorsicht und ihre Höschen abzulegen. Er warf sein dichtes glänzendes Haar zurück und zeigte seine Grübchen und sein strahlend weißes Lächeln.

Es gab zwei Knight Coles.

Einer davon gehörte mir.

Der andere allen anderen.

Und obwohl er seine Freistunden mit mir verbrachte, mich ständig beschützte und wie eine Königin behandelte, wusste ich, dass er jedermanns König war und ich nur in einem kleinen Teil seines Lebens regierte.

Eines Nachts, als der Vollmond uns durch mein Fenster ins Gesicht starrte, küsste mein Knight die empfindliche Haut hinter meinem Ohr.

»Moonshine«, flüsterte er. »Du erfüllst den leeren, dunklen Raum, so wie der Mond den Himmel beherrscht. Er ist ruhig. Er ist hell. Er muss kein Feuerball sein, um bemerkt zu werden. Er ist einfach da. Er leuchtet bis in alle Ewigkeit.«

Von da an nannte er mich immer so. Moonshine.

Ich nannte ihn überhaupt nicht beim Namen, weil ich nicht sprach.

Vielleicht wusste er deshalb Jahre später so genau, dass ich gelogen hatte – und zwar durch Unterlassung. Er war nicht nichts. Er war mein Ein und Alles.

2. Kapitel

Knight, 18; Luna, 19

Knight

»Sie ist nicht hier. Komm darauf klar, Cole.« Hunter Fitzpatrick gähnte und schnippte irgendeinem Deppen einen roten Pappbecher an den Kopf.

Besagter Depp unterbrach sein Gespräch mit einer Cheerleaderin aus der Zehnten und drehte sich um, um einen blöden Spruch abzulassen. Als er erkannte, dass es Hunter war, biss er sich auf die Zunge und musterte ihn mit finsterem Blick.

»Ui. Warum so verschlossen?«, knurrte Hunter mit der höhnischen Stimme des Jokers.

Ich leerte das fünfte Bier des Abends, löste den Blick von der Haustür und steckte die leere Flasche einem Mädchen in die Gesäßtasche. Sie drehte sich um und lachte, als sie sah, dass ich es war.

Ich zündete meinen Joint an, zog daran und betrachtete die flackernde Glut unter meiner Nase. Dann gab ich den Joint an Vaughn weiter, stieß eine Rauchwolke aus und ließ mich zurück in die Plüschcouch sinken, bis sie meinen Oberkörper beinahe ganz verschluckte.

»Geh Schwänze lutschen«, sagte ich mit vom Rauch heiserer Stimme zu Hunter.

»Hast du vielleicht ein paar Profitipps für mich?«, zog er mich auf. Er murmelte »Sláinte« und kippte irgendwas Blaues in sich hinein.

»Rufen wir doch deine Mutter an und fragen die«, gab ich zurück.

»Freitags hat sie zu viel zu tun; ruf lieber Hunters Schwester an.« Vaughn, der irgendwie immer noch den Titel meines besten Freundes hielt, hatte ein Profil wie ein Adler und eine Stimme, die so tief war, dass es sich anfühlte, als bliese er einem schwarzen Rauch in die Ohren. »Und davon mal abgesehen: Knight hat gar nicht zur Tür geguckt.«

Doch, hatte ich. Aber ich war auch high und betrunken und nicht besonders aufmerksam. Nichts, was ein paar harmlose Flirts nicht in Ordnung bringen konnten.

»Nee, schon klar«, lästerte Hunter mit seinem Bostoner Akzent.

Ich nahm ihn in den Schwitzkasten und brachte sein perfekt gegeltes weizenblondes Haar durcheinander.

In meinem unerschütterlichen, gutmütigen Eine-Million-Dollar-Lächeln und meiner stereotypen Sportskanonen-Persönlichkeit gab es nur einen winzigen Riss. Eine kaum sichtbare Macke. Man konnte sie nur aus einem bestimmten Winkel sehen. Nur diese eine. Und nur, wenn Luna Rexroth den Raum betrat und sich unsere Blicke trafen – für exakt eine halbe Sekunde, bevor ich wieder mein übliches süffisantes Grinsen aufsetzte.

Abgesehen davon – jedenfalls glaubten das alle – war ich durch nichts zu erschüttern, egal, wie sehr man es auch versuchte. Und da ich unter all den Sterblichen innerhalb der Mauern der All Saints High eine unerreichte Legende war, versuchten es viele. Oft.

Mir war selbst nicht klar, warum ich glaubte, dass sie hier sein könnte. Das Zeug, das ich geraucht hatte, war offensichtlich stärker als ein großer Cocktail aus Bleichmittel und Deo. Moonshine ging nicht auf Partys. Außer Vaughn und mir hatte sie keine Freunde, und sie hing nur mit uns ab, wenn wir allein unterwegs waren, ohne unseren Harem von Fangirls und hirnlosen Anhängern.

Vielleicht hatte ich geglaubt, sie käme, weil sich die Sommerferien ihrem unausweichlichen Ende näherten. Mein achtzehnter Geburtstag war gekommen und wieder gegangen – und Luna war immer noch unentschlossen, auf welches College sie gehen sollte.

Ihr Dad hatte meinem Dad erzählt, dass er sie vom Boon College in North Carolina zu überzeugen versuchte. Dort gab es einen hohen Anteil von Studenten mit Behinderungen, was ihr den Start vielleicht leichter machen würde. Aber sie war auch von Columbia, Berkeley und der UCLA angenommen worden. Persönlich empfand ich es fast als Beleidigung, dass sie überhaupt daran dachte, aus Todos Santos wegzuziehen. In San Diego, nur einen Steinwurf von uns entfernt, gab es einige akademische Einrichtungen, die genauso gut für sie geeignet waren. Glücklicherweise kannte ich Moonshine und wusste, dass sie ihr Zuhause niemals verlassen würde, also war es im Grunde egal.

»Ich hab Bock auf ’nen süßen Arsch«, sagte Hunter und schlug mir auf den Oberschenkel. Wahrscheinlich spürte er, dass ich zu viel Zeit in meinem Kopf verbrachte. Er beugte sich vor zum Tisch, um nach seinem Bier zu greifen, und stieß dabei Vaughn an. »Bist du dabei?«

Vaughn starrte ihn nur ausdruckslos an, als wäre die Antwort offensichtlich. Mit seinen eisigen blassen Augen und dem rabenschwarzen Haar sah er aus, als wäre er einem Twilight-Film entsprungen – etwas, worauf erstaunlich viele Mädchen abfuhren. Aber mehr als alles andere beherrschte Vaughn die Kunst, einem das Gefühl zu geben, man sei ein Idiot, wenn man ihm eine einfache Frage stellte. So wie er es gerade mit Hunter gemacht hatte.

Fitzpatrick wandte sich an mich. »Cole?«, fragte er und wackelte mit den Augenbrauen.

»Mädchen klarmachen ist meine liebste Nebenbeschäftigung.«

Das war jedenfalls die offizielle Version. Offiziell war ich auch nicht von Luna Rexroth besessen. Sie hatte mich so eindeutig in die Friendzone gesteckt, dass bis jetzt sogar meine nächtlichen Ausflüge zu ihr platonisch geblieben waren.

Hunter, ein irischer Poloprinz – zu fein, um wie ich Football zu spielen und in jedem anderen Bereich bemerkenswert untalentiert, sodass er kein Künstler wie Vaughn sein konnte –, steckte zwei Finger in den Mund und stieß einen Pfiff aus, der die Musik übertönte. Die Typen um uns herum stießen mit Bier an und versuchten, ihr erregtes Grinsen zu unterdrücken.

»Ladys, stellt euch vor dem Entertainmentraum auf. Seid nett. Nicht vordrängeln. Zack, zack. Wenn ihr hübsch und zu allem bereit seid, wollen wir euch hier sehen. Aber denkt dran: Wir rufen euch morgen früh nicht an, folgen euch nicht in den sozialen Medien und nehmen euch in den Gängen der Schule gar nicht wahr.«

Eine Gruppe Elft- und Zwölftklässlerinnen hastete die Treppe in Vaughns Haus hinauf, paarweise, flüsternd oder sich gegenseitig in die Ohren kichernd. Vaughn veranstaltete jedes zweite Wochenende eine Party. Seine Eltern hielten sich dann in ihrem Schloss in Virginia auf und vögelten sich wahrscheinlich gegenseitig die Gedanken an ihren teuflischen Sprössling aus dem Hirn. Die Mädchen stellten sich kerzengerade an der grau tapezierten Wand vor dem Unterhaltungsraum auf. Die Schlange begann am Fuß der gewundenen Treppe und reichte bis hinauf zu einer massiven schwarzen Doppeltür.

Mit brennendem Joint zwischen den Lippen spazierten Vaughn, Hunter und ich schweigend an ihnen vorbei. Ich trug eine weiße zerrissene Bikerjeans von Balmain, ein schäbiges T-Shirt, auf dem I Fucked Your Girlfriend and Didn’t Even Enjoy It stand und das mich einen Riesen gekostet hatte. Dazu Vintage-Sneakers von Gucci und eine Beanie, bei der ich mir sicher war, dass sie aus Einhornfell oder so was gefertigt war. Vaughn trug immer noch seine schmutzigen Malklamotten und Hunter – wegen seiner Schwäche für den großen Gatsby – einen kompletten Anzug.

Unsere Namen, von den Mädchen gestöhnt oder geflüstert wie ein Gebet, gingen in dem wütenden Song unter, der von den Wänden widerhallte.

»A Song for the Dead« von den Queens of the Stone Age vibrierte in meinem Magen, während wir an ihnen vorbeischlenderten. Der Korridor war mit einer hohen gotischen Decke ausgestattet und mit riesigen Bildern von Vaughns Familienmitgliedern dekoriert. Es war tatsächlich gruseliger als ein Buch von Stephen King: Von allen Seiten starrte einen Vaughns mürrisches Gesicht in Lebensgröße an.

Zugegeben, der Wichser machte dem Sensenmann durchaus Konkurrenz, wenn es um bedrohliches Aussehen ging, und auf diesen Bildern sah er besonders tot aus.

Besonders blass. Besonders grausam. Besonders Vaughn.

Da sich die Mädchen nicht offen anbieten konnten, ohne ihren wertvollen Ruf zu verlieren – diese Doppelmoral von Jungs sind Aufreißer, Mädchen sind Schlampen habe ich immer schon gehasst –, taten sie so, als unterhielten sie sich und nippten an ihren Drinks.

Wir blieben stehen, um die Reihe der Mädchen zu betrachten. Der Rest der Football- und der Polomannschaft hielt sich hinter uns, loyal und wachsam, wie es sich für ein anständiges Rudel gehört.

Ich war Captain des Footballteams der All Saints, deshalb führte ich den glänzenden Titel des Quarterbacks und besaß das Vorkaufsrecht. Aber Vaughn hatte einen Ruf wie Dracula, und Hunters Familie war die viertreichste in ganz Nordamerika. Es erübrigt sich also zu erwähnen, dass unsere Schwänze geradezu vergoldet waren und wir uns mindestens eines Mädchens für den Abend sicher sein konnten.

Hunter rieb sich demonstrativ das Kinn. Manchmal hasste ich ihn, aber meistens war mir seine theatralische Ader egal.

»Du.« Er zeigte auf ein Mädchen namens Alice, sie hatte einen blonden Kurzhaarschnitt und große braune Augen. Er krümmte einen Zeigefinger und bedeutete ihr, näher zu kommen. Sie wechselte Blicke mit ihren Freundinnen aus der Elften und begann atemlos zu kichern.

Eines der Mädchen schubste sie auf uns zu und flüsterte laut: »Mein Gott, Al, nun geh einfach.«

»Mach Fotos«, zischte eine Brünette in die vorgehaltene Hand.

Hunter wies mit dem Kinn auf Vaughn. Der ließ seinen eiskalten Blick sorgfältig und methodisch an der Reihe entlangwandern. Er sah aus, als suchte er nach einem bestimmten Mädchen. Nach einer, die offensichtlich nicht da war.

»Du suchst nur was Schnelles, nichts fürs Leben. Hau rein.« Hunter verdrehte die Augen und legte Alice einen Arm um die Schulter. Sie genoss seine Aufmerksamkeit und hatte Sternchen in den Augen, als sie lächelnd zu ihm aufblickte.

Vaughn ignorierte Hunter, so wie er es mit neunzig Prozent der Menschen tat, die ihn ansprachen.

Auch ich betrachtete die Reihe, und mein Blick fiel auf ein Mädchen namens Arabella. Sie hatte große blaue Augen und gebräunte Haut. Wie ich war sie in der Zwölften. Sie erinnerte mich ein bisschen an Luna – wenn sie nicht gerade redete. Aber das taten Mädchen von der Highschool nun mal, oder? Sie redeten die ganze Zeit … außer der einen, auf deren Worte ich verzweifelt wartete.

Aber nein. Diese eine sagte kein Wort.

»Arabella, Baby.« Ich blieb vor ihr stehen und breitete die Arme aus.

Sie löste sich von der Wand und stolzierte mit ihren pinkfarbenen High Heels und dem schwarzen Minirock auf mich zu.

Vaughn suchte sich schließlich doch noch ein Mädchen aus, obwohl er dabei knurrte wie ein Höhlenmensch. Ich hätte mir vornehmen können, ihn zu fragen, warum er das tat, aber Vaughn redete nie über Mädchen.

Oder Gefühle.

Oder über das Leben im Allgemeinen.

Ich wollte ihm sagen, dass ihn niemand zwang, wenn ihm nicht danach war. Aber das wäre scheinheilig gewesen und natürlich auch falsch.

Ehe sie den Raum betraten, konfiszierten wir die Handys der Mädchen und legten sie in eine Obstschale vor der Tür. Die wurde von einem dafür ausgewählten Neuntklässler bewacht, der auch zu den coolen Leuten gehören wollte.

Was in Vaughns Entertainment-Raum passierte, würde auch dort bleiben. Anders als die meisten Leute vermutlich glaubten, waren wir keine bösen Jungs. Wir redeten nie über die Damen, die hier eintraten – nicht untereinander und erst recht nicht mit anderen. Wenn die Mädchen angeben wollten, dann war das ihr gutes Recht. Aber es gab nie Fotos, böse Gerüchte oder Dramen. Die Regeln waren einfach: Du kommst rein, hast deinen Spaß, und am Montagmorgen tust du so, als wäre nichts passiert.

Weil tatsächlich nichts passiert war, jedenfalls, soweit es uns Jungs betraf.

Im Entertainment-Raum führten Hunter und Alice in gedämpftem Tonfall ein zivilisiertes Gespräch über den letzten Sommer, während sie es miteinander machten. Er hatte ihr den Minirock hochgezogen und losgelegt, nachdem er eilig ihren Slip beiseitegeschoben hatte.

Wie sich herausstellte, hatte sie ihre Unschuld erst einige Wochen zuvor an irgendeinen Idioten in einem christlichen Sommerlager verloren.

»Ich will einfach nur kommen«, jammerte sie.

»Vorher kommst du hier auch nicht raus.«

Ihre Finger steckten in den Löchern des Billardtisches, und ihre halb nackten Brüste rieben über die grüne filzige Oberfläche. Hunters Blick wanderte zu dem riesigen Flatscreen vor uns, auf dem Spaced, eine britische Komödie, lief.

Wer hat behauptet, Kerle hätten mit Multitasking nichts am Hut …?

Vaughn, der von Spaced besessen war, lehnte an der Wand und ließ sich einen blasen. Arabella stand neben mir und wartete darauf, dass etwas passierte, aber ich stützte mich nur direkt vor Vaughn mit einem Arm an die Wand.

»Ich hoffe, dass sie den Staat verlässt«, sagte Vaughn. Eine Hand hatte er in die aschblonden Haare des Mädchens vor ihm geschoben, mit der anderen scrollte er durch sein Handy.

Er hatte keinerlei Profile in sozialen Medien und weigerte sich genau wie ich, jemanden vorsätzlich zu beeindrucken. Einmal habe ich ihn dabei erwischt, wie er den Instagram-Account irgendeines Mädchens gecheckt hat, aber er hat das Handy sofort ausgemacht. Ich habe den Namen nie erfahren, und fragen wäre sinnlos gewesen.

Egal. Jetzt redete Vaughn über Luna, und das war mein Stichwort, um nachzuhaken. Ich hasste es, mit ihm über sie zu sprechen.

»Hast du nicht schon genug Jahre mit diesem Bullshit verschwendet?«, bohrte er weiter und steckte sein Handy in die Gesäßtasche.

Mit diesem Bullshit?Oh, fick dich, Spencer.

»Und du?«, fragte ich mit zusammengebissenen Zähnen. »Du hasst Mädchen so sehr, dass du nicht mal mit ihnen schlafen willst. Ein Blowjob ist das Äußerste, womit du klarkommst, ansonsten stößt es dich ab, wenn dich ein Mensch berührt. Ich habe wenigstens Gefühle.«

»Ich habe auch Gefühle.« Er gähnte und zog herablassend eine Augenbraue hoch. »Hass. Eifersucht. Verachtung.« Er blickte hinunter auf das Mädchen, dessen Kopf sich auf und ab bewegte. Die Apathie in seinen eisigen Augen bestätigte, dass dahinter niemand zu Hause war. »Abgesehen davon ist unerwiderte Liebe wie ein netter kleiner Jaguar, den du mit Samthandschuhen anfassen musst, anstatt ihn zu fahren. Von außen hübsch und glänzend, aber beschissen in der Handhabung.«

»Fall doch einfach tot um.« Ich lächelte fröhlich.

»Ja, irgendwann, und wenigstens muss ich nicht als Jungfrau sterben«, sagte er leise und fuhr dem Mädchen mit seinen farbverschmierten Fingern durch das seidige saubere Haar, nur, um es zu beschmutzen.

Ich wollte ihm eine reinhauen, da grub mir Arabella die Fingernägel in den Nacken.

»Du siehst ein bisschen verspannt aus. Dagegen weiß ich was«, schnurrte sie. »Ich habe gehört, du sollst ein perverser Bastard sein, Knight Cole. Möchtest du mich ein bisschen versauen?«

Bis jetzt hatte ich sie nicht beachtet, geschweige denn, sie berührt. Sie war nicht blöd – sie war nicht meinetwegen hier. Sie kamen alle nur für die Story. Für den Ruhm. Es war egal, wer sie hereinbrachte, Hauptsache, sie gehörten zu den Auserwählten.

»Ich bin nicht in Stimmung. Aber …«

Ich fasste sie am Kinn und zog sie in meine Arme. Sie stöhnte, als unsere Lippen sich berührten. Mein Mund schluckte ihr Stöhnen. Sie versuchte, mir die Zunge zwischen die Lippen zu schieben, aber ich presste sie zusammen und versuchte, nicht daran zu denken, wie falsch das hier war. Ich küsste Mädchen nicht auf diese Art, niemals, aber ich war zu stoned, als dass es mich gekümmert hätte. Abgesehen davon, ließ meine Widerstandskraft nach Jahren der Zurückweisung durch Luna allmählich nach.

Ich verschmierte ihr den Lippenstift, als wäre es Kriegsbemalung, grub ihr die Finger ins Haar und zerzauste es, damit sie aussah, als hätte sie richtig guten Sex gehabt. Dann zog ich mich zurück und betrachtete sie grinsend von oben. Kinn, Nase und Wangen waren mit Lippenstift verschmiert. Ich sah vermutlich genauso wild aus.

»Vielleicht ein andermal?« Hoffnung flackerte in ihren Augen auf, ihr Lächeln war trunken vor neu entdeckter Macht.

»Auf jeden Fall, Baby.«

Arabella hatte ihre Geschichte.

Meine hatte ich nur vorgetäuscht.

Zwanzig Minuten später verließen wir den Entertainment-Raum und verlegten uns ins Erdgeschoss, um die Party zum Abschluss zu bringen. Ich machte einen Zwischenstopp in der Küche, um mein sechstes Bier zu holen, und sah Arabella, Alice und Vaughns Mädchen an der Kücheninsel lehnen, wo sie ihre übertriebenen Versionen von dem, was passiert war, an ihre rehäugigen Freundinnen weitergaben.

Ich wusste, dass mein Geheimnis bei Arabella sicher war. Kein Mädchen würde zugeben, dass eine Legende der All Saints sie nicht angefasst hätte, nachdem er sie mit in den Raum genommen hatte. Tatsächlich wollte ich ebenso wenig, dass eins von den anderen Mädels die Dinge ins richtige Licht rückte, und das einzig Perverse an mir war meine Vorliebe für Atemkontroll-Pornos (verurteilt mich nicht).

Ich öffnete die Kühlschranktür und suchte nach einem Bud Light. Ich war immer noch erschüttert von Vaughns Kommentar, Luna solle verschwinden. Irgendwohin, weit weg. Dass er glaubte, ich würde sie dann vergessen, bewies lediglich, dass er noch nie verliebt gewesen war.

Und dann war da noch diese andere Sache. Der Grund, warum ich mich an diesem Abend halb zu Tode trank. Ich durchsuchte den Küchenschrank nach Wodka und nahm einen großzügigen Schluck, ehe ich die Jagd nach noch mehr Bier fortsetzte.

Liebes Leben,

es reicht jetzt. Du kannst aufhören, mich mit Scheiße zu bewerfen. Sie steht mir schon bis zum Hals.

Mit freundlichen Grüßen

KJC

Kurz nachdem Moms Eltern, Großmutter Charlene und Großvater Paul, bei einem Autounfall gestorben waren und sie als Waise zurückgelassen hatten, begann mein Verstand, merkwürdige Dinge zu tun. Das war nun fünf Jahre her. Ihr Verlust an sich machte mir nichts aus, es war Moms Schmerz, der mich schier umbrachte.

Damals fing ich an, heimlich zu trinken, und was soll ich sagen? Ich habe niemals wirklich damit aufgehört.

»Riesig, wie ein extragroßer Burrito, im Ernst!«, rief Arabella hinter mir aus. Sie lehnte an der Kücheninsel und wedelte sich dramatisch Luft zu.

Anscheinend hatte sie mich nicht bemerkt, und wenn doch, dann wusste sie, dass ich ihr nicht widersprechen würde.

»Zu groß. Anfangs dachte ich … na ja … wie soll ich Knight Cole in mich aufnehmen? Bin ich dazu überhaupt bereit? Aber dann hat er mich geleckt … Keine Ahnung … dreißig Minuten oder so. Ich schwöre euch, sein Zungenring … ich konnte plötzlich fließend Klingonisch.«

Keuchen, Kichern und intime Fragen flogen durch den Raum. Ich schloss den Kühlschrank, drehte mich mit dem Bier in der Hand um und stieß gegen etwas Kleines.

Etwas Kleines, Sonnengebräuntes.

Mit Augen wie geschmolzenes Silber und einer Ansammlung von Sommersprossen auf Nase und auf Wangen – ein Bild, das ich auswendig kannte.

Luna Rexroth.

Ich hörte den Sprung in meiner Maske quasi aufbrechen, ehe ich den Kopf schief legte, den Boden der kalten Bierflasche an ihre Nase drückte und zusah, wie ein Tropfen Bier von der Öffnung auf ihre vollen sinnlichen Lippen lief. Zur Begrüßung zog ich an einer widerspenstigen Locke, die ihr in die Stirn gefallen war.

Luna Rexroth war wunderschön. Natürlich. Aber das waren eine Menge anderer Mädchen auch. Der Unterschied war, dass Luna mit ihrer Schönheit umging wie mit einer Leihgabe. Vorsichtig, aber entspannt, sie machte kein Gewese darum. Sie würde sich niemals und nirgendwo für jemanden in einer Reihe anstellen. Sie würde herausragen und vor ruhigem Stolz glühen.

Luna trug ein weißes T-Shirt mit hochgekrempelten Ärmeln, Boyfriend-Jeans und dreckige karierte Vans. In ihrem glatten Gesicht gab es keine Spur von Make-up. Tragischerweise verstärkte das nur, wie viel schöner sie war als diese aufgedonnerten Mädchen. Ihrem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, hatte sie das Gespräch in der Küche hinter mir mitbekommen. Ständig bedachte sie mich mit diesem enttäuschten Blick. Diesem Das-kannst-du-doch-besser-Blick.

Aber ich glaubte nicht, dass ich es besser konnte, denn das Beste – sie – stand mir nicht zur Verfügung. Das hatte sie mir sehr deutlich gemacht.

Drei Mal, um genau zu sein.

Drei Küsse.

Die alle mit einer Katastrophe endeten.

Kuss Nummer eins ging ein bisschen zu weit, das muss sogar ich zugeben.

Ich war zwölf, und sie war dreizehn. Wir waren in einem Spaßbad, standen hinter einer riesigen blauen Rutsche. Wir haben gelacht und uns gegenseitig nass gespritzt, und ich hatte es einfach getan, spontan, wie ich nun mal war. Bis dahin war die Vorstellung von Luna und mir … nun, es war eher eine Tatsache. Rosen sind rot. Die Sonne geht im Osten auf. Seepferdchen können in zwei Richtungen gleichzeitig sehen (das hatte Moonshine mir selbst erzählt), und Luna Rexroth würde erst meine Freundin, dann meine Verlobte und schließlich meine Ehefrau sein.

Leider wandte sie sich leise keuchend ab.

Weil sie nicht reden konnte – wollte –, schüttelte sie den Kopf. Dann – wahrscheinlich, weil sie die Enttäuschung in meinem Gesicht gesehen hatte – wurde sie weich und nahm mich in die Arme. Unsere heiße Haut berührte sich fast überall. Es war das erste Mal, dass ich begriff, warum ich sie küssen wollte.

Eine Erektion. Ich hatte eine Erektion. Was … nicht besonders günstig war.

Kuss Nummer zwei passierte, als ich vierzehn war und für die Tatsache, dass mein Schwanz Luna genauso gernhatte wie der Rest meines Körpers, ziemlich viel Verständnis aufbrachte.

Bis dahin hatte ich ein paar Tricks gelernt, wie ich es vermeiden konnte, sie damit zu konfrontieren, vor allem, weil wir jede Nacht in einem Bett schliefen.

Ich war in der neunten Klasse, Luna in der zehnten. Ich war an der All Saints High inzwischen recht beliebt, was ich meinem Nachnamen und der Fähigkeit zu verdanken hatte, einen verdammten Ball zu werfen, worin der Rest des Footballteams nicht so gut war.

Mädchen waren hinter mir her, und ich hatte gehofft, dass Luna die Zettel bemerken würde, die jedes Mal aus meinem Spind fielen, wenn ich ihn öffnete. Wir waren immer noch beste Freunde. Nichts hatte sich geändert. Na gut, nichts außer mir. Ich hatte angefangen, Muskeln aufzubauen, und mehrere Wachstumsschübe führten dazu, dass ich auf einmal eins achtzig groß war.

Es war mitten in der Nacht, als ich zu ihrem Fenster hinaufkletterte, wie ich es seit Jahren Nacht für Nacht tat, wenn unsere Familien schliefen. Als sie das Fenster öffnete, um mich hereinzulassen, drückte ich meine Lippen auf ihre und flüsterte: »Zweiter Versuch.«

Der größte Fehler, den ich je gemacht habe. Sie knallte mir beinahe das Fenster auf die Finger. Es berührte noch meine Fingernägel, ehe ich die Hände wegzog. Wie durch ein Wunder war es mir gelungen, mich am Schornstein auf dem Dach festzuhalten. Luna brauchte etwa eine Sekunde, um zu begreifen, was sie getan hatte. Dann zog sie mich ins Zimmer und rettete mich vor dem sicheren Tod.

In dieser Nacht, während ich in ihrem Bett so tat, als schliefe ich, schrieb sie mir einen Entschuldigungsbrief, in dem sie erklärte, dass sie mich zwar liebte, uns aber nur als Freunde sah.

Diesmal akzeptierte ich es. Nicht auf lange Sicht natürlich. Aber ich wusste, dass es ein Luna-Problem war, kein Knight-Problem. Ich sah, wie sie mich anblickte, wenn Mädchen in der Nähe waren, wenn mir Zettel zugesteckt wurden und unbeantwortete Textnachrichten auf meinem Handy aufleuchteten.

Da war Hunger. Und Verzweiflung – diese heiße grüne Flüssigkeit, die dir über die Seele läuft, wenn du sehen musst, wie etwas, was dir gehört, von anderen bewundert wird.

Und so schlüpfte ich weiterhin jede Nacht in ihr Zimmer. Ich hatte verstanden. Sie brauchte Zeit. Und davon hatte ich reichlich.

Ich beschloss, ihr zu zeigen, dass ich kein besessener Stalker war. Dass ich in der Lage war, mich weiterzuentwickeln. Um es auf den Punkt zu bringen: Ich hörte auf, die Avancen anderer Mädchen zu ignorieren. Ich begann zu daten, zurückzuschreiben und zu flirten.

Ich blieb immer in ihrer Nähe, sorgte dafür, dass meine Verbindung zu dem Mädchen von nebenan erhalten blieb. Aber ich hatte nun eine Reihe von Freundinnen, die kamen und gingen – eine Drehtür für Schönheiten mit glänzenden Lippen, die die richtigen Marken trugen und die richtigen Dinge sagten. Ich präsentierte sie in der Schule und brachte sie mit zum Familiengrillen, in der Erwartung, dass Luna zu unserer alten Freundschaft zurückfinden würde, jetzt, wo ich nicht mehr versucht war, ihr das Gesicht abzulecken, sobald sie mich anblickte.

Paradoxerweise führte genau das zu Kuss Nummer drei.

Kuss Nummer drei passierte, als sie siebzehn war und ich sechzehn. Ich nenne ihn den Kuss des Todes, weil der Schaden, den er unserer Beziehung zufügte, riesig war. Sogar jetzt, anderthalb Jahre später, hatte ich noch mit den Folgen der Zerstörung zu kämpfen. Vor Kuss Nummer drei hätte mir Luna beispielsweise gesagt, dass sie zu Vaughns Party kommen würde. Nach Kuss Nummer drei teilte mir Luna nur noch selten mit, was sie tat und wohin sie ging. Wir hingen nach wie vor jeden Tag miteinander ab, aber inzwischen war das nur noch eine schlechte Angewohnheit.

Zurück zu jenem Kuss. Zu diesem Zeitpunkt machte ich gerade mit einem Mädchen namens Noei rum, aber den Tag von Lunas siebzehntem Geburtstag hatte ich mir trotzdem frei gehalten. Ich hatte Karten für ein Museum gekauft, obwohl der Jahrmarkt in der Stadt war, weil Luna Jahrmärkte hasste – und ebenso Zoos und Seaworld und alles, wo Tiere zur Unterhaltung von Menschen gefangen gehalten wurden. Ich hatte alles im Voraus geplant. Luna war Vegetarierin, und in Todos Santos hatte gerade ein veganer Curry-Laden aufgemacht, direkt gegenüber vom Museum. Ich hatte ihr einen Haufen abgedrehter Klamotten von Brandy Melville gekauft und mir ein Seepferdchen auf den Rücken tätowieren lassen – in der Hoffnung, dass sie die dahinterliegende Botschaft verstand: Sie war mein Rückgrat.

Luna liebte Seepferdchen leidenschaftlich. Sie waren ihre Lieblingstiere, und es musste etwas damit zu tun haben, dass die männlichen Seepferdchen diejenigen waren, die gebaren … Mom hatte einen ziemlichen Aufstand gemacht, ehe sie die Einwilligung für das Tattoo unterschrieb, aber sie wusste, dass es Teil eines größeren Plans war, und deshalb ließ sie es durchgehen.