ANNO 1694 E-Book

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

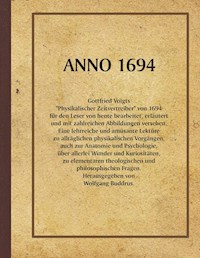

Gottfried Voigts "Physikalischer Zeitvertreiber" von 1694 für den Leser von heute bearbeitet, erläutert und mit Abbildungen versehen. Eine lehrreiche und amüsante Lektüre zu einfachen physikalischen Vorgängen, auch zur Anatomie und Psychologie, über allerlei Wunder und Kuriositäten bis zu grundlegenden theologischen und philosophischen Fragen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 464

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

INHALT

Ein notwendiges Vorwort

212 Fragen und Antworten von Gottfried Voigt

Das ptolemäische Weltbild

Das kopernikanische Weltbild

Die Zeit vor der Neuzeit

Begriffe erklärt

Verzeichnis der 212 Fragen

Einführung

Geehrter Leser,

fangen Sie mit dem Lesen doch ausnahmsweise mal ganz am Anfang an, also hier.

Das Buch, daß Sie in den Händen halten, ist wirklich etwas Besonderes. Der Text erschien 1694 und war in der damals üblichen Frakturschrift „Schwabacher“ gedruckt. Die Revolution im Buchdruck hatte schon stattgefunden, seit gut 200 Jahren konnten Bücher mit beweglichen Metall-Lettern schnell und verhältnismäßig preiswert hergestellt werden. Die Buchproduktion wuchs rapide, im 17. Jahrhundert wurden in Europa nahezu eine Million Bücher gedruckt: theologische, philosophische und naturwissenschaftliche Werke, aber zunehmend auch Bücher zur (belehrenden) Unterhaltung. Und das Buch hier war eines davon.

Eine Reproduktion der Originalseiten wäre mit großem Aufwand vielleicht möglich gewesen, aber dann hätte man die Lektüre dem heutigen Leser kaum zumuten können. Die Frakturschrift ist inzwischen aus der Mode gekommen, nur wenige können sie noch fließend lesen. Hinzu kommt, daß das Buch in dem Deutsch vom Ende des 17. Jahrhunderts abgefaßt und nicht gerade sorgfältig gesetzt und gedruckt wurde. Es war wohl für eine möglichst große Verbreitung gedacht. Doch seit ich vor mehr als dreißig Jahren mit dem Inhalt des Buches von Gottfried Voigt bekannt wurde, ist mir immer wieder mal der Gedanke gekommen, es für den heutigen Leser ein wenig „aufzubreiten“ sozusagen. Das habe ich nun getan, und Sie halten das Ergebnis in der Hand.

Eine Originalseite 1 : 1.

Worin meine „Aufbereitung“ besteht, will ich kurz erläutern. Am auffälligsten ist sicher der Computer-Satz in einer heute üblichen Schrift. Aber ich habe auch die Rechtschreibung und Zeichensetzung den heutigen Regeln vorsichtig angeglichen. Man muß sich vorstellen, daß es im 17. Jahrhundert noch keinerlei verbindliche Regeln für die Schreibung gab, und so findet man denn auch bei Voigt drei und mehr Schreibvarianten für ein Wort. Man kann zu dem Eindruck kommen, daß er schrieb, wie er sprach. An der eigentümlichen Orthografie habe ich aber möglichst wenig geändert, sie macht ja auch den Reiz der Texte aus: Thür, erzehlen, auff ein mahl, seyne Schue, Lufft, lincks, Kreuts, Aertzte. Punkt, Komma, Doppelpunkt und Semikolon folgen bei Voigt keinen erkennbaren Regeln, da habe ich ein wenig eingegriffen, um die Lesbarkeit zu verbessern. Ein paar wesentliche sachliche Erläuterungen habe ich in einen Anhang gegeben.

Zu beantworten ist nun noch die eigentlich wichtigste Frage: Was ist denn an dem Inhalt so Besonderes dran? Das ist nicht so ganz einfach zu erklären, vor allem deshalb, weil etwas für den einen interessant ist, während es einem anderen belanglos erscheint. Also werde ich einfach sagen, was ich an Voigts Buch finde. Da ist erst einmal der Fakt, daß es aus dem 17. Jahrhundert stammt, es atmet Geschichte, selbst in diesem modernen Druck. Und das 17. Jahrhundert war nicht irgendein beliebiges, in ihm vollzog sich der Übergang zur Neuzeit. Die Ideen der Aufklärung griffen immer mehr um sich, neue naturwissenschaftliche Erkenntnisse stellten immer häufiger die alten Glaubens-Dogmen in Frage. Das wird selbst bei Voigt deut lich, der doch nur ein Buch zur Unterhaltung im Sinn hatte. Der Galileische Konflikt, die Lust am Forschen und das Vertrauen auf die Überzeugungskraft naturwissenschaftlicher Fakten kollidieren mit dem Anspruch der alles beherrschenden Kirche, verbindlich zu bestimmen, was sein darf und was nicht, dieser Konflikt wird auch bei dem gläubigen, studierten Theologen Voigt hier und da sichtbar. Zwar rutscht ihm hier und da eine Wendung heraus wie „die weise Natur lässet nicht zu, daß …“, doch wenn er eine Erscheinung oder einen Vorgang nicht erklären kann, „dann war es der Allmächtige und Allwissende“. Das mag einigen ironisch klingen, war von Voigt aber durchaus erst gemeint. Man kann an mehreren Stellen erkennen, daß Voigt der Konflikt naturwissenschaftliche Fakten kontra religiöse Dogmen bewußt ist. In der letzten Konsequenz zieht er sich doch immer noch auf „das Wort Gottes in der Heiligen Schrift“ zurück, im äußersten Fall stellt der „die Natur und Gott“ nebeneinander als letzte Instanz.

Voigt hat für sein Buch 300 Fragen formuliert, von denen er annahm, daß sie einen größeren Leserkreis interessieren würden. Allein durch diese Fragen erhält man einen ganz guten Eindruck von den geistigen Interessen seiner in Aussicht genommenen Leser. Das Spektrum reicht von einfachen physikalischen Vorgängen aus dem Alltag (Warum wackeln die Spinnwebe beym warmen Ofen?) bis zu grundlegenden theologischen und philosophischen Fragen (Welches ist unter den beyden das erste gewesen, Licht oder Finsterniß, Tag oder Nacht? Veraltet die Welt?).

Bei den Themen zeigt sich ein großes Interesse für den menschlichen Körper und seine Funktionen. Das ist sicherlich im Zusammenhang mit der zunehmenden Zahl von Obduktionen (auch öffentlichen!) zu sehen, die einen deutlichen Wissenszuwachs in der Anatomie brachten.1 Krankeiten, Geburt und Tod spielen auch im 17. Jahrhundert eine große Rolle.

Mehrere Fragen betreffen auch die Verhaltenspsychologie, z.B. Warum werden die Weiber so bald zornig? Was ist die Ursache, daß die Betrübten seufftzen, weinen und die Hände ringen?

Einen verhältnismäßig großen Raum nehmen Themen aus der Physik und Chemie ein, schließlich hat Voigt sein Buch „Physikalischer Zeitvertreiber“ genannt: Woher kommen die Wasserblasen? Warum knastert das grüne Holtz, wenn man es an das Feuer legt? Voigts Antworten sind da manchmal ziemlich kurios, „wir“ sind heute natürlich viel schlauer. Aber prüfe sich jeder doch einmal, ob er die vorkommenden physikalischen Fragen zutreffend und plausibel beantworten kann. Ich könnte es nicht.

Mit dem Zeitalter der geografischen Entdeckungen (von Christoph Kolumbus, 1492 bis Willem Barents, 1597) waren zahlreiche neue Kenntnisse über die Erde und andere Völker nach Europa gelangt, realistische und phantasievoll ausgeschmückte, auch irrige Berichte waren gedruckt worden. Auch das findet man bei Voigt.

Einen erstaunlich großen Anteil haben die Fragen zur Tierwelt: Warum lassen die Vögel keinen Urin von sich? Sind die Maulwürfe blind? Und man erfährt, daß es über das Leben der Zugvögel fast nur Vermutungen gab.

Schließlich hat Voigt auch Fragen zu „Wundern“ und Kuriositäten aufgenommen. In dieser Hinsicht unterschieden sich die Menschen damals offenbar nicht von den heutigen, und Autoren und Verlage haben diese menschlichen Instinkte ökonomisch ausgenutzt. Das Abnorme, Gruselige, Wunderliche und Wunderbare ist immer gefragt: Ist es wahr, daß in Schottland die Gänse auf den Bäumen wachsen? Was bedeutet es, wenn Blut regnet, und was hat es für Ursachen? Warum sind die Hencker so grausam?

Alle diese Fragen beantwortet Voigt immer unter Berufung auf die großen Gelehrten seiner Zeit und der Antike. Er zieht durchaus auch widersprüchliche Meinungen an und schlägt sich dann auf die eine oder andere Seite. Dadurch ist sein Text mit vielen lateinischen Termini und Zitaten durchsetzt. Bei mehreren Beispielen habe ich nachgeforscht und festgestellt, daß seine Quellenangaben durchaus seriös und zutreffend sind. Voigt schrieb in Deutsch, damit gehörte sein Buch zu den Vorreitern unter den Publikationen in deutscher Sprache, denn bis in die 1680er Jahre wurde nahezu alles in Latein gedruckt.2 Die große Ausnahme soll natürlich erwähnt werden, nämlich die Bibel in Martin Luthers Neuhochdeutsch von 1534.

Die Sprache Voigts ist das frühe Neuhochdeutsch, und das allein ist schon ein Vergnügen. Jetzt ist nicht die Rechtschreibung gemeint, sondern der Wortschatz und die Grammatik. Hier kann einem gleich Martin Luthers Wendung „dem Volk aufs Maul schauen“ einfallen.3 Es ist eine kräftige, uns manchmal drastisch und grob erscheinende Sprache, sie ist dabei immer sehr anschaulich. Man sollte beim Lesen daran denken, daß viele Wörter von 1694 bis heute einen erheblichen Bedeutungswandel erlebt haben. Um einige Beispiele zu nennen: Zu Voigts Zeiten ist Weib der neutrale Ausdruck für Frau, während Frau höchsten für eine höherstehende Dame verwendet wird. Biest ist noch ein neutrales Wort für wildes Tier im Gegensatz zu Haustier. Das Maul, fressen und saufen werden für Tier und Mensch gebraucht. Oder: … das ist nur ohngefehr [= zufällig] geschehen. Etliche von Voigt verwendete

Wörter und Wendungen sind so anschaulich, daß man ihr Verschwinden nur bedauern kann. Auf ein paar Beispiele kann ich nicht verzichten:

das materialische Verbündnis der beiden Halbkugeln;

das übertrifft fast alle Glaubigkeit;

er steht in dem Gedancken, daß …;

ich halte dafür, daß das so und so ist;

Ein Zettelchen sollte sich wol nicht uneben dazu schicken.

Aber dieses kömmt mir nicht gläublich für.

man kan es desto sicherlicher gläuben. (Man verwendete also für Adjektiv und Adverb unterschiedliche Formen, wie heute noch im Englischen.)

Sehr häufig verwendet er das Wort subtil, und zwar in der Bedeutung klein, fein(gliedrig). Ein inzwischen völlig ausgestorbenes Wort ist massen (= maßen) für denn oder weil, z.B. in ..., massen des Nachts der Leib nicht beweget wird. Es gibt noch viel mehr Beispiele, die Sie selbst entdecken können.

Wie oben schon einmal erwähnt, verwendet Voigt recht oft lateinische Zitate oder auch einzelne Wörter, die er dann meistens gleich selbst übersetzt, sodaß man zu dem Schluß gelangen kann, er möchte damit nur seine Gelehrsamkeit deutlich machen. Einige Beispiele: ...je weiter der Magen extendirt und ausgethenet wird; … sie werden zugleich obtundirt und verhindert; … sie sind grob, und nicht subtil elaborirt [fein ausgearbeitet/ausgebildet]; … was extraordinares und sonderliches. Wörter, die im Original in griechischer und hebräischer Schrift standen, waren meistens nicht zu entziffern; die Stellen sind kenntlich gemacht.

Voigts Zeitvertreiber enthält keine Abbildungen, obwohl sich das bei vielen Themen eine Illustration doch sehr anbietet. Und der Text ist in unterschiedlich großen Lettern nicht gerade sorgfältig gesetzt. Beides spricht dafür, daß eine möglichst billige Herstellung angestrebt wurde, daß man auf zahlreiche Käufer aus war.

Eine wesentliche von mir vorgenommene inhaltliche Änderung muß noch erwähnt werden. Das Voigtsche Original besteht aus drei Mal 100 Fragen und Antworten auf 827 Seiten mit einem sehr detaillierten Register am Ende. In diesem Buch finden Sie nur 212 davon. Ausführlich darzulegen, welche Fragen weggelassen wurden, ist vielleicht nicht nötig, es handelte sich fast immer um Fragen dieser Art: Gibt es auch Vogel-Nester, die man essen kann? Warum schwimmt ein todter Mensch oder ander Thier auf dem Wasser, da es doch, wie es noch lebendig gewesen, unter gesuncken? Warum hacken die Raben den Toden zuerst die Augen aus? Eine Beschränkung war auch aus ökonomischen Gründen notwendig.

Inzwischen ist bei Ihnen vielleicht schon die Frage aufgekommen, wer denn dieser Gottfried Voigt eigentlich war. Von ihm ist kaum etwas bekannt, so kann ich alles, was zu erfahren war, hier anführen.4 W. Gottfried Voigt wurde im April 1644 in Delitzsch geboren und starb am 15. November 1691 (nach anderen Quellen 1682) wahrscheinlich in Hamburg. Ab 1663 studierte er an der Universität Wittenberg und erwarb dort den Grad eines Magisters in Theologie. Zu den Wittenberger Professoren, nicht nur der Theologie, scheint er lange Zeit Kontakt gehabt zu haben. An den Universitäten in Wittenberg und Rostock war er auch Präses bei Diputationen, das war die mündliche Verteidigung einer Dissertation, manchmal auch eine Podiumsdiskussion von Gelehrten. Danach war er als Rektor in Güstrow tätig. 1675 ernannte die Universität Gießen ihn zum Lizenziaten in Theolgie, d.h. er hatte dann die Lehrbefugnis. 1681/82 war er Rektor des renommierten Johanneums in Hamburg (gegründet 1529). Anfangs war das Johanneum eine Gelehrtenschule, später widmete es sich in einem zweiten Zweig, der Bürgerschule, auch der Ausbildung von Söhnen der Kaufleute und Handwerker. Voigt soll mehrere wissenschaftliche Streitschriften (Disputationen) zum Kriminalrecht und zu Hexenprozessen verfaßt haben. Sicher ist, daß ein Gottfried Christian Voigt (1740–1781), möglicherweise ein Nachfahre unseres Autors, mehrere Schriften zur Hexenverfolgung verfaßt hat. Dort schätzte er die Zahl der Opfer der Hexenverfolgung auf 9 Millionen und kritisierte Voltaire wegen dessen Schätzung von „mehreren Hunderttausend“.

Gottfried Voigts „Physikalischer Zeitvertreiber“ aus dem Jahre 1694 ist verständlicherweise nicht allgemein bekannt, obwohl er für jedermann zugänglich ist, und zwar in einer Reproduktion der Originalseiten im Minibuch-Format (6,5 x 10 cm). Die Idee für diese Edition hatte 1986 der Lektor des Verlages Technik, Berlin, Erich Brendel. Er war auf dieses Buch an der Betriebsschule der Funkdirektion (Funkschule) Königs Wusterhausen gestoßen, als er dort Mitte der 1950er Jahre als Deutschlehrer tätig war. Der erste Direktor der Funkschule, Drachsel, soll das Buch 1953/54 in die Bibliothek der Schule eingereiht haben. Es ist anzunehmen, daß er es irgendwo antiquarisch erworben hatte. Auch als Lehrer an der Funkschule habe ich das Original nie zu Gesicht bekommen, es soll im Bücherschrank des Direktors gestanden haben. Wohl aber kenne ich die beiden Bändchen des Technik-Mini-Reprints, enthaltend jeweils 100 Fragen und Antworten, im Schuber. Die wurden nämlich verdienten Mitarbeitern der Funkschule zum Geschenk gemacht, zunächst das erste, dann als Steigerung das zweite. Daß die Büchlein jemals im Buchhandel vertrieben wurden, ist zu bezweifeln. Heute nun, über zwanzig Jahre nach der Auflösung der Funkschule, findet man das erste Bändchen in mehreren Angeboten bei Amazon, zum Preis von 1,50 bis 20 Euro. Vielleicht war es den Besitzern einfach nur zu beschwerlich, die alten Schwabacher Lettern in so kleiner Form zu lesen, ja manchmal zu entziffern. Einen solchen Text so stark verkleinert (wahrscheinlich 25% des Originals) zu publizieren ist wenig sinnvoll, eine derart kleine Schrift sollte nicht zusätzliche Schwierigkeiten beim Lesen schaffen. Wer weiß, welche Gründe damals für diese Form gesprochen haben. Das Original gilt als „verschollen“, das heißt, es steht bei einem ehemaligen Angehörigen der Funkschule im privaten Bücherschrank. Auch das war für mich ein Grund, dieses Buch herauszugeben.

Als textliche Grundlage dienten mir die beiden oben genannten Mini-Bücher sowie die (miserable!) Digitalisierung des Neuvermehrten Zeitvertreibers von 1694, wie er in der Bayerischen Staatsbibliothek, Signatur Phys.g.497, vorhanden ist: http://reader.digitalesammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10132104_00005.html

Zu den Abbildungen.

Wo es irgend ging, habe ich Bilder von Zeitgenossen Voigts gewählt: Albrecht Dürer (1471–1528), Hans Baldung Grien (1484–1545), Daniel Chodowiecki (1726–1801). Alle Abbildungen stammen aus allgemein zugänglichen Quellen. Ohne Zweifel wären an vielen Stellen farbige Bilder schöner gewesen, aber das verbot sich aus Kostengründen.

Wolfgang Buddrus

Altefähr auf Rügen, im Juni 2014

1 Als Beleg für das öffentliche Interesse mag man das Gemälde „Die Anatomie-Lektion des Dr. Tulp“ von Rembrandt (1606-1669) sehen.

2 Die erste Wochenzeitung in Deutsch wurde 1643, die erste Tageszeitung 1650 in Leipzig gedruckt, und zwar unter dem Namen „Einkommende Zeitungen“. Unter Zeitung verstand man seinerzeit das, was wir heute Nachricht nennen, es waren also die „Neuesten Nachrichten“.

3 Das war ursprünglich Martin Luthers Prinzip bei der Übersetzung der Bibel ins Deutsche, damit diese dem Volk verständlich wird.

4http://www.historicum.net/ und andere.

Erste Frage

Was haben unsere ersten Eltern, Adam und Eva, für eine Farbe gehabt? Sind sie schwarz gewesen, wo kommen dann die weißen Leute her? Sind sie aber weiß gewesen, wo kommen dann die Mohren her?

Antwort.

Sie sind weder schwarz noch weiß gewesen, sondern röhtlich. Ehe aber solches klärlich kannn dargethan und erwiesen werden, ist es von Nöthen zu melden, an welchem Orte sie erschaffen. Denn man hat aus der Erfahrung, daß die Farbe am Menschen und unvernünftigen Thieren nicht an allen Orten einerlei sey, sondern sich verändere nach der Beschaffenheit des Ortes. Diejenigen, so in den kalten Nord-Ländern wohnen, sind weiß, wo nicht alle, doch meisten Theils, welche aber in den warmen Ländern gegen Mittag wohnen, sind mehrentheils röhtlich, und hernach werden sie schwärzlich. Was nun den Ort unserer ersten Eltern betrifft, an welchen sie geschaffen und gewohnet, so lesn wir davon also im ersten Buch Moses p.173 Kap. 2, V. 8: Und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden, gegen den Morgen, und setzte den Menschen drein, den Er gemacht hatte. Hier wird gesagt, daß Gott den Menschen, den er erschaffen, in den Garten gesetzet, ob er ihn nun gleich nicht darinnen erschaffen, so ist es doch gläublich, daß er nicht weit davon erschaffen. Der Garten aber ist gelegen in Eden gegen dem Morgen, und wie die Gelehrten dafür halten in dem Lande Sinear bei Babylon. Denn an demselben Orte sollen sich die vier Flüsse befinden, Pison, Gihon, Hidekel und Phrat, die in dem Garten gewesen, und werden heut zu Tage genennet Ganges, Nilus, Tigris und Euphrates. Wann nun dem also, wie ihm dann nicht anders, daß Adam und Eva im Morgenlande und also an einem warmen Ort erschaffen, so werden sie ja auch die farbe an sich gehabt haben, die denen Einwohnern desselben Orts gemein ist, nämlich die rohte.

Hernach haben unsere ersten Eltern, außer allem Zweifel, eine gute Natur köstliches Temperament gehabt, dieweil sie so lange gelebet. Zum langen Leben aber ist kein Temperament dienlicher als das Sanguineum, wenn nur die Sanguinei sich hüten vor allzu grossem Trincken, dazu sie pflegen geneigt zu seyn. Darum ist zu vermuten, daß unsere ersten Eltern wegen ihres langen Lebens auch sind Sanguinei gewesen und daher etwas rötlich. Denn diese Farbe haben die Sanguinei, vornehmlich, wenn sie an warmen Örtern leben. Letztlich bedeutet auch das Wort Adam in Grund-Sprache etwas, das da rot ist, daher heißt Adamä rote Erde, von welcher Adam erschaffen. Warum hätte nun Gott unsern Alt-Vater Adam oder Rot genennet, wenn er nicht so gewesen?

Es möchte aber einer sagen und fragen:

2.

Woher kommt es denn, daß die Mohren schwarz sind und nicht rot?

Darauf antworte ich, daß die schwarze Farbe der Mohren nicht allezeit von Natur sey, sondern offte von gewissen Salben herrühre. Denn wenn sie geboren werden, sind sie rot, wie die holländischen Schiffahrer bezeugen, von den Guinesern, in Afrika, wo es viel schwarze Mohren gibt, deren Kinder nicht den Eltern gleich schwarz sind, sondern rot oder gelb, als die Brasilier. Hernach beschmieren sie ihren Leib mit Talg, Seifen, Palmenöl, Schmalz und anderen der-gleichen Dingen und legen sich an die Sonne, welche sie dann balde verbrennt und schwarz machet. Darauf denn gar leicht geschehen kannn, daß wenn sie groß werden und zur Ehe schreiten, sie auch solche schwarzen Kinder zeugen. Denn wie die Eltern so sind auch gemeiniglich die Kinder, und was die Imagination bey dem Dinge tun kannn, ist leicht abzunehmen.

3.

Warum sind aber die Hände der Mohren inwendig nicht schwarz wie der ander Leib?

Es kannn teils darum sein, weil ihre Vorfahren, von welchen sie gezeuget, nicht so schwarzee Hände gehabt, teils weil die Haut in der Hand die Schwärz nicht so annimmt wie der andere Leib, teils weil die Sonne selbige nicht so sehr anbrennen kannn, teils auch weil sie in der Arbeit die Schwärze von der Hand wieder abreiben.

4.

Was sollte aber die Mohren darzu b ewogen haben, daß sie ihre Leiber durch die schwarze Farbe so verunzieret?

Das kannn man nicht eigentlich wissen. Vielleicht haben sie es getan um sonderlicher Zierde willen. Denn obwohl uns die schwarze Farbe an des Menschen Leibe garstig erscheinet, so kömmt sie doch so nicht den Mohren für. Welches keine wundern darf, dieweil die Schönheit und garstige Gestalt nur in unser opinion und Meinung bestehet. Denn sage mir einer, warum die weiße Farbe feiner stehe als die schwarze? Wahrlich er wird keine andere Ursache können fürbringen als weil es die Menschen ihnen also einbilden. Was aber die Einbildung bei der Menschen Schönheit tue, ist aus der öfteren Veränderung der Kleider zu ersehen, welche bald fein, bald garstig und altfränkisch stehen, nachdem es die Mode und Gewohnheit mit sich bringet. Und weil die meisten und vornehmsten Leute unter uns einen Gefallen an schwarzen Kleider haben, was ist denn groß zu verwundern, daß die Mohren ihre Beliebungen an der schwarzen Haut tragen? Ja sie tun noch viel andere Sachen, welche uns viel garstiger fürkommen als dieses. Denn die in Guinea wohnhaftig, halten es für eine groß Zierde, wenn sie lange Nägel haben, daher lassen sie sie auch so lang wachsen als ein Glied am Finger. Eben dieselben zerritzen und zerkratzen ihre Angesichter und Arme und streichen sie mit allerhand Farben an. Hugo Linschot in seiner Reisebeschreibung p.55 Kap. 41 saget, daß sie die weißen Leute für Mißgeburten, Gespenst und Teufel achten, undin den Gedanken stehen, als sey die schwarze Farbe die edelste und beste unter allen. Darum ist es keines Weges zu verwundern, daß sie auch ihre Haut mit dergleichen Farbe anfärben und besudeln.

5.

Oben ward gesagt, daß diejenigen, so in kalten Ländern wohneten, weißer wären als die, welche an warmen Örtern sich aufhalten. Was ist die Ursache dieses?

Die Ursache ist diese, weil an den warmen Örtern des Menschen Leib durch die Hitze mehr eröffnet wird, daher sich das Geblüt, welches von Natur rot, unter die Haut setzet und durch dieselbe scheinet. Hingegen aber wird an kalten Örtern unsere Haut mehr und mehr verschlossen und verhärtet und daher dem Blut gewehret, daß es sich nicht so ergießen und an die äußerlichen Gliedmaßen kommen kannn. Denn du mußt wissen, daß die Haut des Menschen an und für sich weißlich sey. Wenn sie aber entweder braun oder gelb oder rot scheinet, so rühret das her von der Materie, die darunter verborgen. Daher sind Sanguinei rot, die Cholerici gelbicht, die Phlegmatiei bleich, Melancholici schwarz oder braun.

6.

Woher wiltu beweisen, daß die Haut des Menschen weißlich sey?

Erstlich sieht man es an ihr, wenn sie abgezogen ist, da scheinet sie weißlich. Hernach sehen wir es auch an den verbluteten Cörpern, welche bleich, dieweil das Blut, welches die Haut sonst rötlich oder lebendig macht, sich verlieret und kein anders wieder an dessen Stelle kömmt. Wir sehen es auch an den trunkenen und zornigen Leuten, welche rot werden, wenn sich das Geblüte erhitzet, ob sie gleich sonst bleich aussehen.

7.

Warum haben die Männer das Knäuflein am Halse und nicht die Weiber?

Die Weiber sagen, Eva hätte im Paradies das beste vom Apfel gegessen, ihrem Mann Adam aber das übrige und schlimmeste gegeben, nämlich den Gröbs. Weil aber dieser so hart gewesen, hätte ihn Adem nicht können hinunter schlucken, sondern er wäre in der Kehle stecken blieben. Und daher müßten noch heut zu Tage alle Männer den Gröbs am Halse tragen. Aber das ist lauter Weibergeschwätz. Denn dieses Knäuflein am Halse ist von Gott dem Menschen angeschaffen und wird noch heute zu tage von der Natur nebst andern Gliedmaßen im Mutterleibe formiret bei allen Menschen, sowohl Manns- als Weibes-Personen. Man kanns aber nicht bei allen sehen, sondern bei denen am meisten, die gar ein trockenes Temperament haben, als die Männer. Weil aber die Weiber gar feuch-ter Natur sind, so kannn man dasselbe Knäuflein oder Adams-Apfel bei ihnen nicht merken, wiewohl sie es in der That auch haben.

8.

Ists wahr, daß die Weiber eine Ribbe mehr als die Männer haben?

So sagt man ins gemein, Gott hätte Adam ein Ribbe genommen und Evan daraus gebauet, und daher hätten die Männder weniger Rieben als die Weiber. Aber es ist nichts dran. Die Männer haben so wol zwölf rieben an jeglicher Seiten als die Weiber, wie es augenscheinlich die Erfahrung in der Anatomi oder Zertheilung der Menschen bezeuget. Was aber dieselb Ribbe anlnget, davon Eva erschaffen, so sind davon unterschiedliche Meinungen unter den Gelehrten. Etliche sagen, daß dadurch nicht eine rechte Ribbe, sondern nur das Fleisch an den Ribben verstanden werde, und daraus wäre Eva gemacht. Aber der Text ist ganz und gar darwieder. Denn es stehet ausdrücklich, Genesis 2, V. 22, Gott der Herr bauet ein Weib aus der Ribbe, die er von dem Menschen nahm, und brachte sie zu ihm. Das ist doch Bein von meinen Beinen und Fleisch von meinem Fleische. Cajetanus legt es ganz improprié aus und verstehet weder eine rechte Ribbe noch wahrhaftiges Fleisch, sondern er sagt, daß die Gesellschaft und Verbündnis zwischen Mann und Weib dadurch angedeutet werde. Aber man soll in Auslegung der Heiligen Schrift nicht von dem eigentlichen Verstande und Buchstaben abweichen, es erfordere es denn die höchste Not, dergleichen hier nicht ist. Darum tun diejenigen am besten, die allhier bei dem bloßen Buchstaben verbleiben und lehren, daß Eva aus einer rechten Riebe geschaffen, und zwar daß Gott von jeder Seite eine oder ein Gehenk genommen habe, wie Kimci libr. Radic. nit uneben dafür hält. Ob aber dieselbe Riebe Adams sey notwendig oder überlei gewesen, ist etwas schwerer zu ergründen. Denn es möchte einer einwenden und sagen: Wenn die Riebe, die dem Adam genommen, notwendig gewesen, so ist ja Adam hernach unvollkommen worden, indem ihm das gemangelt, was doch den Menschen nötig. Ist sie aber nicht notwendig, sondern übrig gewesen, so folget daraus, daß Adam zuvor ehe denn Eva erschaffen, ein monstrum gewesen, indem er ein Glied nämlich eine Riebe, zuviel gehabt. Aber dieser Einwurf kannn damit gehoben werden, wenn man sagt, daß diese Riebe sey notwendig gewesen zur Erschöpfung Evas, aber nicht zur Vollkommenheit des menschlichen Cörpers.

9.

Ist aber ein Unterschied zwischen den Männer- und Weiber-Rieben, auch andern Gebeinen, also daß man dieselbe erkennen kannn?

Ja, es ist ein Unterscheid, denn die Männer Rieben sind härter, der Weiber ihre aber etwas weicher. Hernach sind der Männer Beine Mehrenteils größer und länger als der Weiber. Wiewohl die Natur hierin auch ofte ändert.

10.

Warum sind die Männer gemeiniglich größer als die Weiber?

Sanguerdius in Exercit. Phys. hält dafür, daß dies herkomme von der Hitze, welche bei den Männern großer und mit der Feuchtigkeit und Dürre besser vermischet als bei den Weibern. Denn durch die Hitze werden die Speisen verdauet, die Nahrung und das Wachsen befördert, die Schweißlöcher eröffnet und erweitert, die erweiterten mit anderer zuvor bereiteten Materie angefüllet, welche hernach in die Substanz des Leibes verwandelt wird, daher denn des Körpers Zunehmen entstehet. Weil nun die Männer pflegen wärmer und daher auch stärker zu sein als die Weiber, so wird das Werk der Verdauung und Zunehmung in ihnen besser vollbracht als bei den Weibern. Jedoch muß die Hitze auch nicht gar zu groß und scharf sein. Denn wenn dieses geschieht, so vertrocknet der Leib und insonderheit das Gebein, also daß es nicht weiter kannn ausgedehnet werden. Und alsdenn höret ein Mensche auf in die Länge zu wachsen. Daher sind die Cholerici ins gemein kurzer Statur. Es kannn aber die Hitze für sich allein solches nicht ausrichten, sondern es werden auch zugleich erfordert die Qvalitates passivæ, wie sie von den Naturkündigern genennnet werden, nämlich die Feuchtigkeit und Dürre, welche wohl und genau von der Natur müssen zubereitet und ausgearbeitet werden, also daß die Feuchtigkeit ganz zähe wird. Dann wenn sie gar zu wässerig, so wird sie dissolviert oder zerlöset und viel eher zerstreuet als sie in die Substanz des Leibes kannn ver wandelt werden. Aber es möchte vielleicht einer einwenden und sagen: Wenn die Männer wegen der Hitze größer serden als die Weiber, so folget daraus, daß sie auch eher wachsen und mannbar werden. Welches wider die Erfahrung ist, als welche bezeugt, daß die Weiber bald in die Höhe wachsen und noch eher als die Männer. Daher entsteht eine neue Frage:

11.

Warum wachsen die Weiber eher in die Höhe und werden eher mannbar als die Männer?

Das geschieht wegen der groößeren Feuchtigkeit. Denn bei den Weibern finden sich in ihren zarten Jahren viel und mancherlei Dünste, die gar leicht können vermehret und ausgedehnet werden. Bei den Mannsbildern ist hingegen desto größere Hitze, deswegen sie auch langsamer, aber länger wachsen, dieweil die Hitze desto länger wäret und das Zunehmen des Körpers befördert. Eben diese sehen wir auch an den Bäumen und Kräutern, welche wenn sie allzu feuchte und kalter Natur sind als zum Exempel die Kirsch-Bäume usf. wachsen sie bald, aber sie werden nicht so groß wie die, so warmer und trockener Natur, als die Eichen usf. welche langsam und lange wachsen und sehr groß werden.

12.

Warum haben die Weiber keinen Bart?

Die Natur hat die Männer geschaffen zur Gravität und ernsthaftigkeit, die Weiber aber zur Liebligkeit. Damit nun die Männer desto gravitätischer und ansehnlicher werden, hat ihnen die Natur Bärte vergönnet, denen Weibern aber dieselben versaget, dieweil sonst ihre Anmut und Liebligkeit dadurch verhindert würde. Dies wußte wohl der kluge Diogenes, welcher, als er auf eine Zeit von einem gefraget ward, warum er einen Bart trüge, hater geantworter: Der Bart erinnert mich, daß ich ein Mann sey. Desgleichen sagte Hieronymus Rhetus, weiland zu Basel Professor, welcher einen langen Bart hatte: Der Bart lehret mich, daß ich keine Frau, sondern ein Mann sey und daß ich mich männiglichen Tugenden mit standhaftigem Gemüte befleißigen soll. Und daher ließen ihnen auch die alten Herren keinen Bart scheren, ja sie hielten es für die allergrößte schande und Strafe. Denn wenn einer was großes verbrochen, so wurde ihm der Bart abgeschoren, wie solches mit vielen Exempeln dartut Joachim Camerarius in Chronologia Nicephori. Als der Känig Alexander einstmals seinen Bart ganz abscheren lassen, ist er von seinen Untertanen und Kriegsvolk verspottet und verlacht worden. Und König David fing einen blutigen Krieg an, als der König Hanon seinen Gesandten den Bart halb abscheren lassen, wie davon im 3. Buch Samuel am p.24 20. Kapitel zu lesen ist.

13.

Wie sollen es die Jungen Gesellen machen, wenn sie gerne wollen einen Bart haben?

Gleich wie die Jungfern immer gerne wollen groß sein, damit sie Freier bekommen, also wollen hingegen die Jungen Gesellen gerne einen Bart haben, damit sie den Jungfern desto besser gefallen mögen. Darüm sollen sie sich alle Wochen etlichemal ümb das Maul rümb scheren, in Hoffnung, es werde durch solches Mittel der Bart endlich herfür kriechen. Welches zwar nicht ganz und gar zu verwerfen stehet, sonderlich wenns im Frühlinge geschieht. Denn zu dieser Zeit nimmt die Hitze und Feuchtigkeit bei dem Menschen zu. Wenn nun das Maul ofte angefeuchtet und beschoren wird, so werden die Schweißlöcher dadurch erweitert, daß die Härlein können herfür krauchen, die Hitze wird auc erweckt, welche die Feuchtigkeit erregt und nach sich zieht, daraus endlich das Haaar entstehet. Denn die Haare sind hierin dem Grase gleich, welches je öfter es abgemeiet wird, je dichter und dicker wächset es herfür: Also auch der Bart. Aber der berühmte Medicus Levinus Lemnius de habitu Corporis Lib. 1, Kap. 7 schreibt ein ander und besser Mittel den jungen Leuten für, wenn sie gerne einen feinen und zierlichen Bart haben wollen. Nämlich sie sollen nehmen Honig, ungesalzene Butter, den Saft von einer roten Zippol, eine weiße knötichte Wurzel von Rohr, item das Fett vom Tachs, Beeren und Löwen, item die Wurzel von weißen Lilien, roten Rüben, Rettich, Stickwurz, wilder Kresse, blauen Lilien oder Veilwurz. Aus diesen sollen sie eine Salbe machen und sich damit ümbs Maul rümb wohl und ofte beschmieren, so kömmt endlich der Herr Urian herfür. Wenn er aber nun ausgekrochen, also daß sie ihn müssen abnehmen lassen, so dürfen sie ja kein heiß oder laulicht Wasser dazu gebrauchen, denn sonst wird der Bart bald grau und die Haut runzlicht, sondern sie müssen sich mit kaltem Wasser putzen lassen und in dasselbe ein klein wenig Wein tun, so bekommen und behalten sie einen feinen und zierlichen Bart.

14.

Warum haben die Weiber nicht so krause Haare, als die Männer?

Die geraden Haare werden generirt von dem überflüssigen Geblüt; die krausen aber kommen her von der Wärme, wenn sie starck ist. Daher werden die Haare von dem heissen Flamm-Eisen alsobald krause; hingegen wenn eine Feuchtigkeit darauf fällt, so vergehet es ihnen wieder. Und das ist auch die Ursache, warum die Männer mehrentheils kräusere Haare haben, als die Weiber: nemlich weil diese voller Feuchtigkeit seyn, und viel unnützes Geblüt bey sich haben: Die Männer aber hingegen sind hitziger, und daher haben sie auch kräusere Haare. Sengverdius Exerc.8 thut noch ein andere Ursache hinzu und sagt, daß die geraden Haare herkommen von den geraden Schweißlöchern, die krausen aber von den ungeraden krummen poris. Welches ich an seinen Ort gestellet seyn lasse.

15.

Wie kommt es, daß fast keiner unter den Menschen dem andern ähnlich siehet?

Gleich wie alles in der ganzen Natur seine Abwechselung und Veränderung hat, also ists auch beschaffen mit der meschlichen Gestalt, welche so mancherlei, daß unter hundert, ja tausend Menschen nicht einer gefunden werden kannn, der dem andern ganz ähnlich wäre. Ja unter Brüdern und Schwestern, die doch aus einer Mutter Leibe in diese Welt kommen, wird man selten, selten, sage ich, eine gleich Gestalt antreffen. Es schreibet zwar Justinus Lib. 1 und Sabll. Lib.1, En. 1, daß Semiramis des ersten Königes in Assyrien, Nini, seine Gemahlin, dem Gesichte nach ihrem Sohn, dem Jungen Nino so gleich und ähnlich gewesen, daß sie sich in seine Gestalt verkleidet und unter seiner Person etlicheJahr bey den Assyrern das Regiment geführet. So sind auch die beiden Zwillinge Servillii beim Cicerone 4. Academ.

Quæst ein ander so gleich gewesen, daß sie weder die Amme noch ihre leibliche Mutter hat unterscheiden können. Eben dieses erzehlet Vives von einem Rahts-Herrn zu Mechlin, elcher 2 Zwillinge gehabt, die nicht allein frembde Leute, sondern auch die Eltern selbst nicht voneinander unterscheiden können und haben oft Johann für Petern und Petern für Johann angesehen. Ja Linius erzählet in seinem 7. Buch am 12. Cap., daß dem Könige in Syrien Antiocho ein gemeiner Mann mit Namen Artemon so ähnlich gewesen, daß die Laodicea, seine Gemahlin, nachdem sie ihren Herrn, den Antiochum, mit Gift hingerichtet, hernach durch diesen Artemon zum Regiment kommen. Eben daselbst meldet auch obgedachter autor von dem Roranio, der dem Marco Antonio, Triumviro zwei schöne Knaben, deren einer in Asiader andere in Europa geboren, für Zwillinge verkauft, weil sie einander so gleich gewesen. Vom Kaiser Augusto wird erzählet in Saturnalib, daß, als einstmal ein Jüngling nach Rom kommen, der ihm ganz ähnlich gewesen, also daß sich jedermann darüber höchlich verwundert, so habe ihn Augustus zu sich fordern lassen und gefragt, ob denn seine Mutter einmal in Rom gewesen? Der Jüngling hat alsobald gemerket, wo der Kaiser hinaus wollte und geantwortet: Nein, meine Mutter ist niemals zu Rom gewesen, aber mein Vater gar ofte. Cajus Bibius zu Rom gliche dem Pompejo so sehr, daß man sie fast im geringsten nicht unterscheiden konnte als nur an den Kleidern. Cassius Severus gliche dem Mirmillo, Lucius Plancus dem Rumbo, Marcus Messala dem Merogeni so eigendlich, daß auch diejenigen, so täglich und stets mit ihnen umgingen, nährlich sie von einander erkennen konnten. Der vornehme Herr Don Roderigo Giron und der Graf von Urvenia glichen einander so sehr, daß auch ihre Diener und die, so stets mit ihnen umgingen, sie nicht von einander erkennen oder unterscheiden konnten als nur an den Kleidern und Gebärden des Leibes. Fulgosius bezeuget lib.9, cap.15, daß er einen Jüngling gekennet, der dem Herzog zu Mailand, Francisco Sfortiä, so gleich gesehen, daß er deswegen vom ganzen Hof, wäre der Herzog genennet worden. Und der Herzog selbst hätte ihn oft nicht ohne sonderbare Ergötzung angesehen und in ihm als ein einem Spiegel sein Ebenbild, Stimme und Geberden betrachtet. Es ist auch zu verwundern, was Heinricus Stephanus in Apol. Herod. schreibet von Martino Gvertä und Arnoldo Tillio, welche einander so gleich gewesen, daß als Martinus in den Krieg gezogen, Tillius hingegen des Martini Weib betrogen und etliche Jahr ehelich bei ihr gewohnet, wie solches weitläufiger zu sehen Arrest Tolosan. cum Annotat. Corasii Jcti Videatur etiam Petr. Greg. Theolosan. in Syntagm Jur. lib.86 . Und als der vornehme Medicus Gregor Horstius zu Wittenberg studiert, hat er einen Studiosum Theologiä gekennet, der dem Philippo so ähnlich gewesen, daß er deswegen ins gemein Philippus ist genennet worden, wiewohl er ein Franke und mit dem Melanchthone gar nicht verwandt gewesen, libr. de Amor.

Ich kann auch sicherlich, schreibet Antonius de Torquemada in seinem Hexaemero, Colloqv.1 p.16. von Zweien dergleichen erzählen, die ich selbsten gesehen und wert ist, daß man sich drüber verwundere, und wird man noch von dem einen Zeugnis im Hause Bonaventi haben können. Denn es sind zwanzig Jahr oder etwas drüber, daß selbiger Graf einen Lakaien hatte, zu dem sich ein Kerl fand, vorgebend, er wäre sein Bruder und wäre in der Jugend mit dem Vater in die Fremde gezogen und so von ihm gekommen. sie sahen einander so gleich, daß man sie im geringsten nicht unterscheiden konnte, nur in dem, daß der neu Angekommene etwas älter scheine als jener. Und wiewohl der Lakei von ihm abgefordert wurde, seiner Eltern Erbschaft mi einzunehmen, sagte er doch, er kennete ihn nicht, daß er auch sein Landsmann nicht einmal wäre und bekräftiget solches mit einem Eid. Jener aber beharret, auf seinem Vorgeben so steif und liebte und herzte den andern immer als seinen Bruder, daß endlich der Graf bewogen wurde, ihnen beiderseits aufzuerlegen, sich zu einem alten Weibe zu verfügen, die man davor hielt, daß sie ihre Mutter möchte sein. Der Lakei ging hin, und als er bei ihr war, konnte sie nicht gnug bestätigen, daß er ihr Sohn wäre und sie ihn nicht begehrte zu betrügen. Die Alte, die Gewißhiet zu erfahren, sagte zu ihm: Seid ihr mein Sohn, so müsset ihr ein Brandmal an dem einen Fuß und darzu an den und den Ort haben, welches ihr in euerer Kindheit bekommen. Der Lakei verwunderte sich hierüber und sagte: Ja es wäre wahr, daß er ein solch Mal und darzu an eben dem Ort, wie sie gesagt, hätte, nichts desto weniger blieb er darauf, daß er weder sie noch jenen Kerl kennte, auch nicht wüßte, wer sie wären und daß er niemals an an dem Ort mehr gewesen wäre, welches sich auch wahrhaft erfande auch endlich erwiesen wurde, daß er ganz aus einem andern Lande auch wer seine Eltern gewesen waren.

Noch ein ander sehr denkwürdig Exempel hab ich selbst gesehen, als ich noch ein Junge war, unfern von der Stadt Segovia, da ich mich vier oder fünf Tage in eines schlechten, doch sehr guten Mannes wie auch das Weib gleichfalls fromm war, ihrer bei der Behausung aufhielt. Die hatten zwo Töchter, welche auch einander so gleich sahen, daß man keine vor der andern unterscheiden konnte. Die Mägdlein waren etwa von 13 oder 14 Jahren. Und als ich die Mutter fragte, welche die älteste unter ihnen wäre, wies sie auf die eine und sagte, daß sie eine halbe Stunde älter sey als die andere. Dann sie sie beide auf einmal getragen und daß zugleich mit ihnen noch ein Bruder geboren worden were, der sich damals bei seinem Vetter in Segovia aufhielte. Als ich mich nun hierüber verwunderte, sagte sie zu mir, der Knabe gleicht diesen Mägdlein auch so sher, daß wie er neulich hier gewesen, uns auf damaligem Osterfest zu besuchen, hat er mit dieser seiner Schwester die Kleider verwechselt und damit den Vater und mich betrogen, welches einen ganzen Tag gewähret. Inmittelst sie frei gelachet und sich so sehr erfreuet, daß wir sie nicht erkennen können, und eines vor das andere angesehen, bis auf den Abend, da gaben sie sich zu erkennen, und mochten wir sie doch kaum voneinander unterscheiden oder es glauben.

Bis hier Torqvemada.

Aber dergleichen Exempel wird man nicht viel mehr finden. Und ist auch noch die Frage, ob sie allezeit einander ganz und gar ähnlich gewesen, also daß kein Unterschied sich bei ihnen befunden? Es wird bisweilen viel geschrieben, und immer ein Ding größer gemacht als es ist. Denn wenn eins dem andern in etwas nur oder in vielen Stücken gleich ist, so heißt es alsobald, sie sind ganz und gar gleich, man kannn sie nicht von einader unterscheiden. Was aber die Ursach dieses sey, will ich anderweit berichten. Itzo wollen wir nur von dem reden, das gemein ist und nie mand in Zweifel ziehen, vielweniger leugnen kannn. Warum nämlich so eine große Ungleichheit sey der menschlichen Gesichter, daß fast selten eines dem andern ähnlich? Etliche sagen, daß solches von den Sternen komme. Aber ich halte es nicht dafür. Denn obzwar die Sterne auch das ihrige tun bei der Geburt eines Menschen, so sind sie doch nur Causä Universales, die zu den Menschen generation nicht eben verordnet und daher können sie auch nicht des Menschen Gestalt determiniren und abbilden. Darum ists besser, daß man sagt, der Same und das Geblüte wie auch die Imagination oder Einbildung haben Schuld hieran. Denn je reiner, je schöner wird auch die Geburt: Qvalis enim causa, talis etiam effectus, wie die Philosophen reden. Und was die Imagination bei einem Kinde tun könne, ist allen Müttern bewußt und wird auch hernach gesagt werden. Weil demnach der Same und das Geblüt, woraus ein Mensch entstehet, so mancherlei ist, weil auch die Mutter in den 9 Monaten, so lange sie schwanger gehet, so viel und mancherlei wunderliche Gestalten ihr ofte einbildet, und wohl kein Mensch gefunden werden kannn, der immer einerlei Gedanken habe, was ists denn Wunder, daß auch die meschlichen Gesichter eine solche Varietät und mancherlei Gestalt haben? Welches zwar weitläufiger auszuführen wäre, aber ich muß zu andern Materien schreiten und will dieses unterdes bis auf eine andere Gelegenheit versparet haben.

16.

Warum kann das Gesichte für allen andern Gliedmassen die Kälte ertragen?

Des Nachts werden alle Gliedmassen zugedeckt; allein das Gesichte bleibt bloß. Im Winter verhüllet man sich auch gantz und gar, ausgenommen das Gesichte, welches frey ist, und doch von der Kälte nicht sehr verletzet wird. Die Ursache ist an der Gewohnheit, welche allenthalben viel vermag. Es ist nichts gärstigers, als das Geld, welches durch allerley Hände und Finger geht, und doch trägt niemand einen Abscheu dafür. Viele belustigen und erqvicken sich an alten stinckenden Käsen, welcher voll Würmer, aus blosser Gewohnheit. Etliche essen Frösche und Schnecken, weil sie es so gewohnet. Denn die Gewohnheit macht, daß auch garstige Dinge einem schön fürkommen.

17.

Warumb können die trunckenen Leute nicht wol sehen?

Zu dem Sehen werden viel Dinge erfordert, als nemlich Anima sensitiva eine Sinn-Seele, welche die Causa efficiens oder Uhrheberin und wirckende Ursach des Sehens ist. Denn wenn die nicht da ist, so kannn auch ein Ding nicht sehen, daher die verblichenen Cörper nicht sehen können, weil sie entseelet. Zum andern werden erfordert, die Spiritus, als die vornehmsten Instrumenta und Werckzeuge, durch welche die Seele all ihr Thun verrichtet im sehen, hören, fühlen, riechen, schmecken, bewegen und andern Wirckungen. Wann diese nun nicht verhanden oder nicht recht beschaffen, oder in gutem Stande sind, so kann auch die Seele ihre eusserliche Wirckungen nicht haben. Denn gleichwie ein Schmied nichts kann verrichten ohne Hammer und Amboß, ein Tischler nichts ohne Hobel und Werckzeuge, also kann auch unsere Seele nichts wirken und thun ohne ihre Instrument dergleichen unter andern die Spiritus sind. Drittens gehöret zum sehen externum Organon, oder das Auge, ohne welches einer eben so wenig sehen kann, als ohn die Ohren hören. Es muß aber das Auge weder innerlich noch eusserlich einen Mangel haben, sonst wird das Sehen verhindert. Viertens ist zum sehen nohtwendig objectum oder ein Ding, das man siehet, und dieses ist entweder Licht oder Farbe. Denn alles was wir sehen, muß entweder lichte oder farbicht seyn. Wiewol die Farbe auch nicht kann gesehen werden ohn das Licht. Letztlich gehöret auch dazu species sensilis; was aber dadurch verstanden werde, ist etwas schwer und subtil. Darumb will ich anitzo nicht berühren, zumalen es auch zu Eröterung unserer Frage nicht dienlich. Was nun anlanget die Trunckenen, so haben zwar dieselben ihre Seele, sie haben ihre Augen, sie haben auch öffters ein bequemes Objectum für sich, welches sie wollen ansehen; aber dennoch treffen sie es nicht und sehen es nur oben hin mit halben Augen an. Woran liegt nun die Ursache? An nichts anders als an den Spiritibus, welche nicht recht qvalificiret und in das Auge durch Nervos opticos gehen können. Denn wenn ein Mensch zu viel trinckt, so steigen die Vapores über sich, nehmen das Gehirn ein, und perturbiren dasselbe. Wenn nun das Gehirn von den vaporibus oder groben Dünsten angefüllet, so werden die Spiritibus animales, welche im Gehirn generirt, zugleich obtundirt und verhindert, daß sie nicht ihren freyen Gang zum Augen haben können. Und daher wird das Gesichte stumpff, und kann nicht sehen als sonst, wenn das Gehirn unperturbirt ist.

18.

Welche Leute sehen am schärffesten?

Die Sangvinei, oder die, welche warmer und feuchter Natur sind. Denn bey denen findet sich viel und subtile Spiritus, welche verursachen, daß das Auge nicht allein in der Nähe ein Ding klar und wohl erkennen kann, sondern auch in der Ferne. Vid. LEVIN.LEMN.i.c.1.4.c.6.p 371.

19.

Wie kommt es, daß etliche Leute in der Nähe scharff sehen, von fern aber ein Ding nich so genau erkennen können?

Die Biliosi, oder welche warmer und trockener Natur sind, können zwar in der Nähe auch das allergeringste Ding observiren und sehen, aber in der Weite können sie auch nicht einmahl die grossen Thürme recht erkennen. Die Ursache dessen liegt meines Erachtens gleichfalls an den Spiritibus, derer wenig sind, wegen Mangel der Feuchtigkeit; aber die, so verhanden, sind von der Wärme klar, hell, subtil und lauter elaborirt. Daher sehen sie die nahen Sachen genau, die entfernten aber nicht so wohl. Weil die wenigen Spiritus bald evanesciren oder verschwinden, und also die weit abgelegene Dinge nicht erlangen können.

20.

Warum sind etlicher Augen so blöde, also daß sie nicht allein in der Ferne, sondern auch in Nähe nichts recht erkennen können?

Das sind die Pituitosi oder die, welche kalter und feuchter Natur sind. Denn die sehen zwar ein Ding, wenn es nahe ist, aber nicht gar zu wol, und wenn es ein wenig entfernet, sehen sie gar nichts davon. Die Schuld liegt wieder an den Spiritibus derer nicht viel, und welche verhanden, sind grob, und nicht subtil elaborirt. Daher können sie auch ein Ding nicht wol erkennen, weil die Spiritus, wie gesagt, dicke und grob sind; von ferne sehen sie aber gar nichts, weil der Spirituum nur wenig vorhanden.

21.

Warum schadet es den Augen, wenn sie in die Sonne sehen?

Es haben die Philosophi eine Regel, welche also heist: Inter sensile & sensorium fit proportio, das ist, zwischen unseren Sinnen und den Dingen, womit sie umgehen, soll eine Gleicheit seyn; denn die Minima oder allerkleinsten Dinge können wir nicht mit unsern Sinnen begreiffen. Die Maxima aber und grössesten Sachen verletzen unsere Sinnen. Es ist viel in der Natur, welches wir weder sehen, noch hören können: die Lufft und der Himmel sind so subtil, daß sie unsere schwache Augen nicht erkennen können. Hingegen verletzet unser Gehör das Krachen der gelößten Stücken und Carthaunen, weil die Lufft uno impetu auf einmal in die Ohren hinein dringet. Es verletzet uns ein allzuhefftiger Geruch, welcher Kopff-Wehe verursacht, wegen der Vielheit der atomorum. Es verletzet unsere Augen der Sonnen-Glantz, welcher bißweilen die Leute verblendet, wenn sie dieselbe allzulange anschauen. Lucretius giebt diese Ursach davon:

Splendor qvicunqve est acer, adurit

Sæpe oculos, ideo qvod semina posfidet ignis.

Daß ein jeder hefftiger Glantz bey sich habe etwas vom Feuer, und daher verbrenne er die Augen. Gewiß ist es, daß bey den Sonnen-Strahlen etliche igniculi oder feurige atomi seyn; aber sie sind nicht gnug zu solchen effect : Und der Schnee verblendet auch bißweilen die Augen, bey welchen doch gar nichts, oder gar wenig vom Feuer. Derohalben muß man sagen, daß der Glantz, wenn er allzu groß, den Weg den Spiritious eröffne, und daher entstehe der Mangel in den Augen. Wenn sich aber dieselben wieder erholet, der Weg etwas versperret, so kommen auch die Augen alsdann wieder zu sich selbst. Jedoch können auch wol andere Ursachen dabey seyn, nach dem der Schade ist.

22.

Warum wird das eine Auge grösser, wenn man das andere zu thut?

Gleichwie der Magen bald groß, bald klein wird, nachdem viel oder wenig drinne ist; also wird auch das Auge grösser und kleiner, nachdem viel oder wenig Spiritus drinne sind. Wenn man nun das eine Auge zuthut, so treten die Spiritus aus dem zugethanen Auge in das andere, welches noch offen stehet, dadurch werden die Fälle und Feuchtigkeiten extendiret, und ausgebreitet, und also das Auge grösser gemacht. Darum pflegen die Schützen, wenn sie nach etwas zielen, das eine Auge zuzuschliessen, damit sie desto genauer sehen mögen. Auch diejenigen, welche nur ein Auge haben, können die kleinen Sachen viel besser erkennen; aber sie können nicht mehr sehen, ob sie sich wol vielleicht solches schertzweise berühmen. Wegen eben dieser Ursachen haben auch jungen Leute grössere Augen, als die Alten. Es haben auch die Krancken bißweilen gar einen kleinen Aug-Apffel, weil wenig Spiritus in den Augen verhanden, darum pflegen kluge Medici gute acht zu geben auf die Augen, bey welchen sie des Krancken Beschaffenheit in etwas erkennen können.

23.

Warum siehet man nicht alles gedoppelt, da man doch 2 Augen hat?

Die weise Natur hat uns 2 Augen gegeben, daß wir desto geschwinder allenthalben herum sehen können. Und wenn eins nicht da ist, so können wir das andere gebrauchen, und die sichtbaren Dinge unterscheiden. Jedoch præsentiren sie deßwegen ein Ding nicht gedoppelt, oder zwiefach. Denn es ist nur eine Seele in einem Cörper, die siehet bald durch ein, bald durch zwey Augen. So ist auch nur eine actio oder Wirckung, weil nur ein agens principale da ist. Die Augen aber sind nur instrumenta. Vid. SPERLINGI Zool I. 1. p.48.

24.

Kan ein Blinder sehen?

Ich verstehe nicht die jenigen, die da zuvor blind gewesen und hernach zu ihrem Gesicht wieder kommen sind, davon der Evangelist redet Matth. XI,5, sondern die, welche noch blind und ihrer Augen nicht gebrauchen können. Von denen frag ich, ob sie sehen können? Welches denn leicht kein vernünfftiger leugnen wird, wenn er betrachtet, daß sie haben animam sensitivam oder die Sinn-Seele, in welcher unter andern die Krafft zu sehen stecket. Posito enim subjecto, ponitur etiam proprium subjecti, wie die Philosophi lehren. Wo die Sinn-Seele ist, da muß auch die Krafft der Sinne sein, obgleich die Wirckung derselben durch ein und anders bißweilen gehemmet wird. Ob aber ein Blinder zu finden oder jemals gewesen sey, der in seiner Blindheit, da er seine Augen nicht gebrauchen können, dennoch das empfunden habe, was wir sonst nur mit dem Gesicht erkennen? Daran möchte billig einer zweiffeln, wenn nicht die Erfahrung bezeuget hätte, daß die Natur eines Sinnes Mangel und Gebrechen mit dem andern offt zu ersetzen pflegte. PETRUS SERVIUS de Nat. artisq. miraculis schreibet von einem Blinden Bildhauer zu Rom, der zu des Urbani III. Zeiten gelebt und mit dem blossen fühlen die lineamenta oder die Gestalt eines Menschen aufs genaueste hat erkennen können. Der Cantzler in Engeland KENEL. DIGBÆUS Tr. de Nat. corpor.28, p. 323 gedenckt, daß er einen Pædagogum oder Lehrmeister bey seinen Kindern gehabt, der stock blind gewesen, indem die Christalline Feuchtigkeit bey den Augen gemangelt, und doch habe er mit den andern Sinnen, das, was zum Augen oder sehen gehöret, vollkömlich unterscheiden können. Er hat in der Karte und im Schachte Spiel sich so gehalten, daß ihm wenig können was ab haben. Wenn nach etwas zu ziehlen gewesen, als in vielen Spielen geschiehet, da hat sich jederman über ihn verwundern müssen, wie er so fertig das vorgesteckte Ziel treffen können, danzu sonst nicht allein eine gewissen und fertige Hand, sondern auch ein scharffes Gesicht und genaues Auffmercken erfordert wird. Auf der Kammer oder langen Saal hat er sich im spatziren gehen so artig umzukehren gewußt, wenn er fast ans Ende kommen als einer, der sein vollkommenes Gesicht gehabt. Er ist so frey hin und wieder herum gegangen und hat sich beim Tische ebenso als andere geschickt, daß auch offt diejenigen, welche neben ihm gesessen und ihn nicht gekannt, keinen Mangel der Augen bey ihm verspüret. Wenn ein Fremder ankommen und er nur mit ihm geredet, so hat er alsobald von seiner Größe und Beschaffenheit des gantzen Leibes ohne Irrthum geurtheilet. Wenn er seine Schüler hat lassen declamiren oder eine Tragoedie aus dem Seneca hersagen, so hat er ihre Geberden und positur aus der Stimme erkennen können, also, daß er, wenn sie nur zu reden angefangen, alsobald gemercket, ob sie stünden oder sässen oder was sie sonst für eine positur machten. Ja, welches fast am meisten zu verwundern, er hat gewußt, Tag und Nacht, trüber und helle Wetter von einander zu unterscheiden, in dem er mit der Sonnen Aufgang eine Veränderung des gantzen Leibes und fürnehmlich des Gehirns empfunden. Aus welchen allen denn die Gütigkeit der Natur zu sehen, welche dem Mangel eines Sinnes mit den andern klüglich zu ersetzen weiß.

25.

Kan einer mit den Augen hören?

Wenn das Wort hören so viel heissen soll als den Thon oder Schall oder die Rede vernehmen, es geschehe womit es wolle, so sage ich Ja auff diese Frage. Denn man hat Exempel tauber Leute, die mit den Augen alles haben sehen können, was der andere geredet. TULPIUS lib. VI, obs. 18 hat einen gesehen, nahmens Simon Dieterich, der in Holland durch einen Fall sein Gehör verlohren, hernach aber so weit kommen, daß er aus der bloßen Bewegung der Lippen eines Menschen hat verstehen können, daher er die Predigten zu Hause wieder nachgesagt und wie die Lippen derer, die geredet, entweder dicke oder dünne, glat oder mit Haaren bewachsen gewesen, nach dem hat er auch ihre Meinung bald oder langsam verstehen können. DIGBÆUS hat einen vornehmen Spanischen Edelmann gesehen, wie er schreibt 1.c. p. 324, welcher taub gebohren, daß er auch eine Büchse nicht hat hören können loß schießen, wenn sie ihm gleich an die Ohren gehalten worden. Und weil er sein Lebetage keines Menschen Rede gehört, so hat er auch selbst nicht reden können, wie gemeiniglich bey denen geschiehet, die von Natur taub sind. Nun war er von schöner Gestalt, bey welcher man leicht annehmen könnte, daß ein guter Verstand in ihm wäre. Dieses betauerte man, daß kein Mittel könnte ersonnen werden, denselben zu excoliren und zur Vollkommenheit zu bringen. Man gebrauchte zwar viel Medicos und Chirurgos, aber alles vergebens. Endlich hat man einen Priester gefunden, welcher versprochen, ihn zu unterweisen und dahin zu bringen, daß er nicht allein andere verstehe, sondern auch selbst reden solte. Welches zwar anfänglich verlacht, hernach aber, wie es nach wenig Jahren werckstellig gemacht, als ein Wunderwerck gehalten worden. Der der Edelmann hat nicht allein aus der Lippen Bewegung anderer Leute Rede verstehen, sondern auch selbst reden können, wiewol er das Vitium oder Gebrechen an sich gehabt, daß er seine Stimme nicht moderiren können, aldieweil er sich selbst nicht hörete, doch hat er meistentheils in dem Thon auffgehöret, in welchem er angefangen. Wenn jemand klein oder grob geredet, so hat er es zu unterscheiden gewußt, auch das vorgesagte Wort, wenns gleich schwer gewesen, wiederholet und nachgesaget. Es hat einer mögen laut oder sachte reden, so hat er es verstanden und ihm geantwortet, wie denn DIGBÄUS gesehen, daß er in einem großen Gemach die Worte wiederholet, die ein ander von fern so leise geredet, daß sie auch DIGBÄUS selbst, ob er gleich neben dem, der geredet, gestanden, nicht einmahl hat vernehmen können. Er hat den jenigen, der geredet, allezeit ansehen müssen, wenn er ihn verstehen wollen. Daher hat er im Finstern nichts verstehen können, auch nicht, wenn jemand hinter ihm geredet oder ihm den Rücken zugekehret. Denn so hat er nicht sehen können die Bewegung der Lippen, aus welcher er jede Wörter erkennet. Gedachter Priester hat hievon ein Buch herauß gegeben, in Spanischer Sprache, darinne er lehret, wie man Taube und Stumme kan reden lehren.

26.

Warum pflegen sich etliche Leute nach dem Schlaff zu dehnen?

In den Musculis pflegen offte vitiose Exrementa oder böse Feuchtigkeiten zu hangen, damit nun von denselben die Natur befreyet werde, dehnen sich die Glieder aus. Daher pflegen diejenigen, die sich zum Ringen, Springen oder dergleichen Exercitien vorbereiten, ihre Glieder zuvor auszudehnen, damit sie die bösen humores, welche ihre Hurtigkeit verhindern, zertreiben. Insonderheit geschieht dieses bey denen, die vom Schlaffe auffstehen, aus der Ursachen, weil im Schlaffe sich viel solcher Dünste aus den überbliebenen und unverdaueten Speise samlen und an die Musculos legen, welche im Schlaffe nicht zertauet werden können, massen des Nachts der Leib nicht beweget wird. Zudem sind auch im Schlaff die Pori mehr zu geschlossen als sonsten, und können daher dieselben Dünste keinen Ausgang haben. Wenn aber einer erwacht und sich beginnt zu bewegen, so wird er von der frischen Lufft angereitzet, dieselben Dünste durch die Ausdehnung der Glieder zu vertreiben. Überdiß werden dieselben durch solche Excrementa verhindert, daß sie ihre operationes nicht haben können; wenn nun die Natur solches empfindet, bemühet sie sich von denselben zu reinigen. Daher sehen wir, woher es komme, daß insonderheit die Phlegmatici und faulen Leute, wie auch diejenigen, so des Abens, ehe sie zu Bette gegangen, zuviel getruncken, des Morgens sich am meisten zu dehnen pflegen: Weil sie nehmlich alle voller böser Feuchtigkeiten sind. Hingegen aber wiederfähret solches gar selten denen, die da hurtig, mäßig, warmer Natur, und nicht zu lange schlaffen: dieweil sie mit den bösen Feuchtigkeiten nicht gar zu sehr angefüllet.

27.

Warum werden die Augenlieder so offt beweget?

E