3,49 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Bianca

- Sprache: Spanisch

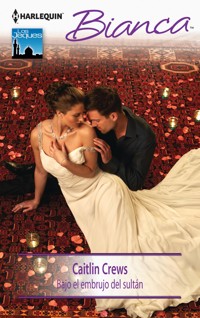

Mientras sus cuerpos se entrelazaban en la oscuridad de la noche ¡una poderosa pasión amenazaba con consumirlos! Cuando Cleo Churchill se cruzó en el camino de Khaled bin Aziz, sultán de Jhurat, se quedó al instante hipnotizada por su físico de guerrero, su imponente presencia y su intensa mirada. ¿Pero qué podía querer un sultán de una mujer corriente como ella? Cleo era exactamente lo que Khaled necesitaba: una esposa conveniente y hermosa que le ayudara a sacar a su país de la miseria. Para lograrlo, le ofrecería diamantes y riquezas, pero nada más.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 175

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

© 2014 Caitlin Crews

© 2014 Harlequin Ibérica, S.A.

Bajo el embrujo del sultán, n.º 2353 - diciembre 2014

Título original: Undone by the Sultan’s Touch

Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.

Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.

® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.

® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.

Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.

I.S.B.N.: 978-84-687-4863-4

Editor responsable: Luis Pugni

Conversión ebook: MT Color & Diseño

Capítulo 1

LA CHICA apareció de la nada.

Cleo Churchill pisó a fondo el freno de su pequeño coche de alquiler y dio un volantazo hasta detenerse en medio de un estrecho callejón en el centro de la vieja ciudad de Jhurat.

Con el corazón acelerado por el pánico, creyó que había sido una alucinación. El abrasador sol del desierto comenzaba a ponerse tras los edificios históricos, dibujando fantasmagóricas sombras en el suelo. Se había perdido entre aquellas viejas callejuelas y, además, cada ciudad le resultaba muy parecida a la anterior, después de llevar seis meses recorriendo Europa y Asia. No había ninguna razón para que una chica se lanzara encima del capó de su coche...

Sin embargo, allí estaba. Era una joven muy hermosa, con los ojos muy abiertos, pegada a la ventanilla del pasajero y, en apariencia, no estaba herida.

Gracias al Cielo, no la había atropellado, pensó Cleo.

–¡Por favor! –gimió la chica a través de la ventanilla abierta del coche. Su voz sonaba desesperada–. ¡Ayúdame!

Sin pensarlo, Cleo alargó la mano temblorosa hacia el manillar de la puerta del copiloto para abrir.

–¿Estás bien? –preguntó Cleo, mientras la desconocida abría de par en par y se metía de un salto en el coche–. ¿Estás herida? ¿Necesitas...?

–¡Arranca! –gritó la joven, como si la persiguiera el mismo diablo–. ¡Por favor! Antes de que...

Cleo no esperó a que terminara la frase. Ella también había escapado del mismo diablo, así que sabía lo que había que hacer. Pisó el pedal del acelerador, concentrándose en la calle que tenía delante. Esperaba que las condujera al fin fuera de aquel laberinto de callejuelas que rodeaban el palacio de Jhurat, hogar del sultán. A su lado, la chica jadeaba como si hubiera estado corriendo.

–Tranquila –dijo Cleo, tratando de calmarla y, de paso, de calmarse–. Estamos bien.

Entonces, un hombre salió de las sombras y se puso delante del coche, como si retara a Cleo a atropellarlo. Ella maldijo con los ojos fijos en él.

Era alto y fiero, con gesto intimidante, y llevaba una túnica, la vestimenta típica de los habitantes del lugar, aunque su tejido era de muy rico aspecto. Parecía un hombre poderoso y fuerte. El sol estaba detrás de él, por lo que su cara permanecía en la sombra, pero aun así Cleo percibió la intensidad de su mirada.

El hombre se quedó parado en medio de la calle, como una roca. Se cruzó de brazos y esperó. En ese momento, Cleo se dio cuenta de que había frenado. Había parado el coche justo delante de él, sometiéndose a su orden silenciosa.

A pesar de sí misma, sintió un escalofrío de miedo.

El extraño rugió algo en árabe que hizo que la chica que iba en el asiento del copiloto se retorciera como si la hubiera abofeteado. A Cleo se le encogió el estómago.

Aquello no tenía ninguna buena pinta, se dijo.

–Sal del coche –ordenó el hombre con gesto autoritario.

Cleo tardó un segundo en comprender que se refería a ella.

–Ahora –añadió el hombre a través de la ventanilla del conductor.

–¿Quién es ese? –susurró Cleo, incapaz de apartar la vista del extraño que la tenía hipnotizada.

La chica que había a su lado soltó un sollozo y se cruzó de brazos, apretando la mandíbula.

–Ese es Su Excelencia el sultán de Jhurat.

–¿Qué? –dijo Cleo, cada vez más presa del pánico, mientras el hombre seguía parado delante de ella, como si supiera que era solo cuestión de tiempo que lo obedeciera. Parecía una especie de guerrero sobrenatural. Sobrecogida y maravillada al mismo tiempo, ella no podía dejar de mirarlo–. ¿Por qué iba a perseguirte el sultán por una callejuela?

–Porque es un demonio –repuso la chica, haciendo una mueca–. También es mi hermano.

Cleo tragó saliva.

Entonces, entendió en qué consistía la fuerza que emanaba de aquel hombre tan imponente, eso que hacía que la ciudad resultara pequeña a su lado.

Y, en ese momento, por alguna razón, se acordó de Brian, débil y mentiroso. Brian la había humillado, haciéndola creer que la había amado cuando no había sido cierto. ¿Cómo podía haberlo creído, cuando no había tenido ni un ápice de la autoridad que emanaba el hombre que tenía delante?

Con un gesto de la cabeza, el sultán reiteró su demanda. No necesitaba ni siquiera palabras para urgirla a salir del coche de inmediato.

Y Cleo se olvidó del estúpido de Brian y de la amante que había tenido en secreto durante todo el tiempo que habían estado prometidos.

Pero se acordó de las advertencias que le habían hecho sus padres y sus tías, en Ohio, cuando le habían dicho que huir de los problemas solo le llevaría a toparse con problemas peores. Y eso era lo que acababa de pasarle.

El sultán seguía esperando, aunque daba la sensación de estar a punto de perder la paciencia.

–Atropéllalo –dijo la chica–. No te lo pienses.

–No puedo –musitó Cleo. Entonces, el tiempo pareció detenerse. De pronto, todo desapareció a su alrededor, excepto ese hombre.

Él seguía allí parado. Quieto. Vigilante. Feroz.

Con una abrumadora sensación de ansiedad, Cleo sintió que estaba a punto de hacer algo que quedaría grabado a fuego en su destino, algo inevitable e inamovible como aquel hombre, dueño de toda la ciudad.

El sultán no podía ser débil, aunque quisiera, adivinó ella.

Despacio, Cleo apagó el motor y abrió la puerta. Ignorando a la chica que había en el asiento del copiloto, salió del coche.

Entonces, el sultán se movió. Hizo un gesto con la cabeza a alguien que había detrás de ella y unos soldados uniformados aparecieron de pronto. En un abrir y cerrar de ojos, rodearon el coche, todos equipados con ametralladoras.

Cleo no entendió ni una sola palabra de las que se intercambiaron aquellos hombres, con tono alto, rudo y rápido. Aun así, no podía apartar la mirada del sultán, que también tenía los ojos puestos en ella.

Uno de los soldados agarró a Cleo de la mano. Encogiéndose al instante, ella miró al sultán, consciente de lo frágil y vulnerable que era en ese momento.

A pesar de todo, no se sintió tan mal como le había hecho sentir Brian dos semanas antes de su boda. Aquel día, ella había regresado a casa pronto del trabajo y lo había encontrado en el suelo de su salón, con otra mujer.

El sultán dijo algo. Al parecer, era la segunda vez que lo repetía.

–Lo siento. No te he oído –repuso Cleo y deseó poder ver mejor su rostro, sin que el sol le diera directo en los ojos. Sus rayos ponientes iluminaban la figura del sultán por detrás, creando la imagen de una especie de dios ancestral. Su intuición le decía que aquella cara debía de ser tan imponente como el resto de su figura...

La voz del sultán volvió a sonar, profunda y calmada, a pesar de la tensión subyacente y, por alguna razón, Cleo se tranquilizó y se excitó al mismo tiempo.

–¿Sabes quién soy?

–Sí.

Él asintió.

–Dale tus llaves.

Fue una orden implacable emitida en perfecto inglés, con acento británico. Cleo sabía que debería hacer algunas preguntas, exigir saber qué pasaba. En vez de eso, se limitó a obedecer.

Mientras ella seguía mirando cautivada al sultán, el soldado que había a su lado tomó la llave que ella le entregaba.

¿Por qué no podía ni respirar?, se dijo Cleo. ¿Por qué era como si un terremoto se hubiera desatado en su interior?

Todo se ralentizó a su alrededor. Los hombres se llevaron el coche con la chica.

Ella se quedó a solas en un callejón en un país desconocido con un hombre tan grande y poderoso que ostentaba un título digno de un cuento de hadas.

En ese momento, él se movió hacia ella. Contemplando su figura poética y amenazante, Cleo se quedó paralizada. El sultán la recorrió con la mirada de arriba abajo, dando una vuelta a su alrededor. En la mano, llevaba la cartera que Cleo había dejado en el coche. Uno de sus hombres debía de haberla...

–Mírame –ordenó él con voz suave como la seda.

Cuando Cleo levantó la vista, al fin, pudo verlo.

Era un rostro muy hermoso. Y fiero. Tenía el pelo espeso y oscuro, mirada de guerrero de ojos claros, nariz afilada y una mandíbula fuerte. Unas débiles líneas de expresión alrededor de sus ojos sugerían que debía de haber sonreído en algún momento de su vida, aunque ella no pudo imaginárselo sonriendo. Parecía esculpido en piedra.

Al compararlo con ese hombre de aspecto tan masculino y feroz, Brian, de rostro redondeado, atractivo y suave, le parecía de otra especie distinta. Quizá esa era la razón por la que el corazón le latía tan deprisa, porque él no era Brian.

Y porque era realmente guapo.

–Eres americana.

–Sí –contestó ella, aunque no había sido una pregunta.

Cuando el sultán la recorrió de nuevo con la mirada, Cleo se esforzó en no encogerse. Ella llevaba pantalones oscuros y botas altas, con una blusa amplia y una chaqueta oscura, tanto para ocultar su cuerpo en aquel país tan conservador como para protegerse del frío de la noche que se acercaba. Al salir, se había recogido el pelo largo y moreno en un moño, pero habían ido soltándosele mechones a lo largo del día, dándole un aspecto desarreglado y juvenil.

Sin poder evitarlo, en ese momento, Cleo deseó que él la contemplara con el mismo fuego que ella sentía en su interior.

El sultán abrió la cartera de Cleo y miró dentro, inspeccionando sus documentos de identidad.

–Estás muy lejos de Ohio.

–Estoy viajando –dijo ella con voz más ronca de lo habitual–. Recorriendo mundo.

–¿Sola?

Por alguna razón, Cleo no quería admitir que así era. Sin embargo, el calor que inundaba sus venas no la dejaba pensar con claridad.

–Sí –admitió ella, esforzándose por no delatar sus emociones–. Llevo seis meses fuera. Vuelvo a casa dentro de dos semanas.

La verdad era que no quería regresar todavía. Quizá, nunca.

–A menos que te retengan, claro –señaló él, como si le hubiera leído la mente.

–¿Por qué iban a retenerme? –preguntó ella, frunciendo el ceño.

–En este país, se condena con la cárcel a los extranjeros que intentan secuestran a un miembro de la familia real –informó él con naturalidad.

Sin poder contenerse, Cleo esbozó una mueca burlona.

–No he secuestrado a nadie. Tu hermana se echó encima del coche. ¿Querías que la atropellara? –le espetó ella, mientras él la miraba con incredulidad–. Solo quería ayudar.

El sultán la observó en silencio, mientras su incredulidad se tornaba en algo diferente, más peligroso.

–¿De qué imaginas que huía mi hermana?

–¿Quizá pretendes casarla con alguien a quien no ama?

Cleo había leído demasiadas novelas románticas, por eso, se le había ocurrido esa explicación, aunque no sabía nada sobre él ni sobre sus costumbres.

El sultán la atravesó con la mirada, haciendo que la temperatura de Cleo subiera todavía más.

–Qué imaginación, señorita Churchill.

Ella quiso salir corriendo.

O no. Llevaba seis meses huyendo. Y, por primera vez, quería parar, reconoció para sus adentros con el corazón acelerado.

–Tu hermana no me dijo de qué huía –explicó ella, fingiendo tranquilidad–. Se tiró al coche, eso es todo. Y tú apareciste delante de nosotras como un villano de una película de terror. Solo te faltaba el hacha, por suerte.

De nuevo, el sultán parpadeó, como si no estuviera acostumbrado a que le hablaran de ese modo. Tampoco ella podía creerse que hubiera sido capaz de ser tan poco respetuosa.

–Mi hermana tiene dieciséis años –informó él con voz baja y controlada–. No quiere volver a estudiar a su internado. Te sorprendió en medio de una rabieta.

–Me pidió ayuda –repuso Cleo, levantando la barbilla con gesto desafiante, como si no tuviera miedo a nada–. Y no voy a disculparme por haber intentado ayudarla, por muy fiero que te pongas.

El sultán la observó en silencio. Cleo se reprendió a sí misma por sus palabras. Sabía que ese hombre podía hacer lo que quisiera con ella. Ser insolente con alguien así debía de ser la segunda cosa más estúpida que ella había hecho jamás. La primera había sido confiar en Brian.

–Tienes suerte, pues no necesito tus disculpas –afirmó él–. Pero me temo que debes acompañarme de todos modos.

Khaled bin Aziz, sultán de Jhurat, se quedó pensando qué iba a hacer a continuación. Estaba en el viejo palacio, en el pequeño despacho donde sus hombres habían recluido a la mujer americana.

Su hermana había sido conducida a sus aposentos, donde se quedaría hasta que a la mañana siguiente los guardias la escoltaran al internado. Se aseguraría de que allí vigilaran sus movimientos más de cerca. Él sabía que Amira no tenía la culpa de actuar de forma tan irresponsable. Sin duda, la joven ignoraba el alcance y las consecuencias que podían derivar de su rebeldía.

Khaled recordaba que, a los dieciséis años, él también había estado furioso con todo el mundo, aunque no había podido permitirse el lujo de demostrarlo. Había estado demasiado ocupado llevando el peso de la responsabilidad de ser el heredero de su padre.

«Tú no importas», le había dicho su padre cuando él apenas había tenido ocho años y, a partir de entonces, se lo había repetido a menudo. «Solo Jhurat importa. Sométete a esta verdad».

Tampoco en el presente podía Khaled dejarse llevar por sus emociones. Había demasiadas cosas en juego. Tenía pendientes varios acuerdos de comercio con las potencias occidentales, que lo consideraban un bárbaro. Eran la clase de negocios que podían sacar a Jhurat de la pobreza. El país había estado a punto de hacerse pedazos bajo la paranoia de su padre, que se había empeñado en cerrar sus fronteras al exterior.

«Abre las fronteras y abrirás la caja de Pandora», le había advertido su padre en uno de sus momentos de lucidez. Khaled no había entendido del todo lo que eso había significado, hasta el presente.

No podía culpar a Amira, aunque le daban ganas de matarla por meterle hasta el cuello en problemas. Ojalá otra persona pudiera ocuparse de resolverlos. Sin embargo, eso era lo que sucedía cuando se heredaba un país antes de lo previsto, cuando su padre había sido declarado incapacitado. No había habido nadie más para ocupar su lugar. Por eso, esos problemas le pertenecían a él y solo a él.

–No es nadie importante –le dijo Nasser, su jefe de seguridad, con la mirada puesta en el portátil que sostenía en las manos–. Su padre es electricista y su madre trabaja en una consulta médica en un pequeño pueblo a las afueras de una pequeña ciudad en el interior del país. Tiene dos hermanas, una casada con un mecánico y otra con un maestro. No tiene ningún vínculo con nadie influyente.

–Ah –repuso Khaled, sumido en sus pensamientos–. Pero eso significa que puede ser la protagonista perfecta de sus historias preferidas. Aprendí en Harvard que a los norteamericanos les encantan los cuentos de hadas en los que alguien sin importancia se convierte en una persona poderosa gracias a su propia fuerza interior o alguna estupidez parecida. Es parte de su herencia cultural.

Dentro de la habitación, aquella mujer sin importancia estaba encogida en una silla, con los codos sobre las rodillas y la cabeza entre las manos. Parecía estar respirando hondo. ¿O estaría llorando? Khaled no lo creía, después de que la había escuchado hablar de villanos y de hachas con tanta arrogancia. Aunque también había percibido el miedo en sus ojos cuando había ordenado que la condujeran a palacio. La había asustado, lo sabía, pero por alguna razón, no lo lamentaba.

No había tiempo para lamentaciones. Solo importaba Jhurat.

–Ha estado viajando, como ella dice –continuó Nasser, tras un momento, sin hacer ningún comentario sobre los cuentos de hadas a los que acababa de referirse el sultán.

Su discreción era una de las razones por las que Nasser siempre había sido el mejor amigo de Khaled y su mano derecha.

–Salió de Ohio hace seis meses y, desde entonces, ha estado yendo de un lado a otro. Su itinerario parece escogido un poco al azar. Parece ser uno de esos paréntesis de un año que hacen los americanos para viajar cuando terminan la carrera, aunque ella terminó sus estudios hace varios años. Igual se está buscando a sí misma o algo así.

Khaled dio un respingo ante el tono seco de Nasser.

–Y, en vez de eso, me ha encontrado a mí. Pobrecilla.

–No hay razón para que lleves esta situación más lejos, si no lo deseas –comentó Nasser–. Puedes manejar a una mujer. Sobre todo, cuando a nadie va a importarle lo que sea de ella.

–¿Y crees que podremos manejar a nuestros enemigos también? ¿Qué estarán maquinando ahora para echarme de palacio a causa de mi sangre impura? –replicó Khaled. Se rumoreaba que sus genes eran defectuosos y que había heredado la demencia de su padre. Y, tal vez, tenían razón, se dijo–. Estoy seguro de que ya ha corrido la noticia de que tengo a una joven americana bajo arresto. Ya lo sabrá la prensa. Es inevitable.

–Podemos lidiar con la prensa.

–Con los que son afines a nosotros, tal vez –señaló Khaled. Así era como su padre había hecho las cosas, manipulando a los medios de comunicación, y lo único que había conseguido había sido complicarlo todo un poco más–. ¿Y si el rumor sale del país? Seguro que la noticia se filtrará a los medios extranjeros. ¿Qué dirá de mí el mundo cuando me vean como un monstruo que secuestra a jovencitas extranjeras de la calle?

Khaled sabía que una noticia así podía echar al traste los contratos de comercio que necesitaban cerrar. Además, las inversiones extranjeras se verían mermadas, por no hablar del turismo que había incrementado desde que había abierto las fronteras.

No podía permitirse dar ningún paso en falso.

–La gente no quiere volver a la Edad Media –indicó Nasser con tono sombrío–. Quieren ver películas y tener ordenadores y recibir dinero contante y sonante de nuevos empleos. Da igual lo que diga ese tonto.

«Ese tonto» era Talaat, el líder de la resistencia, que reclamaba el derecho al trono, alegando que la sangre de Khaled estaba maldita con la misma enfermedad mental que había afectado a su padre.

Talaat era primo de Khaled por parte materna. Habían jugado juntos de niños. Tenía cierto sentido poético que su propio primo terminara siendo su peor enemigo, pensó. Lo cierto era que su sangre no había hecho más que dificultarle la vida. Como acababa de pasarle con Amira.

–A Talaat no le importa lo que la gente quiera –afirmó Khaled–. Solo desea tener el poder.

Nasser no respondió. Sabía que, aunque era la verdad, lo que quisiera el pueblo no importaría si Talaat seguía ganando adeptos influyentes.

Khaled esbozó una sonrisa llena de amargura. No jugaría a su favor convertirse en la noticia de moda en internet, cuando los norteamericanos estaban deseando aprovechar cualquier provocación para arremeter contra países como Jhurat. Y haber recluido en un palacio a las afueras de la ciudad a una joven extranjera podía ser interpretado como una gran provocación.

Por eso, tenía que pensar muy bien qué iba a hacer con esa mujer que nunca debía haberse cruzado con Amira. ¿Qué contaría ella si la soltaba? ¿A quién se lo contaría? ¿Cómo aprovecharían su historia los enemigos del reino, si le ponían las manos encima? Y él sabía que irían por ella. Siempre lo hacían.

La americana se incorporó en su asiento. Khaled la observó un momento, sabiendo lo que debía hacer. Lo había sabido desde que la había hecho salir del coche y, si era sincero, estaba deseando hacerlo desde que ella le había demostrado aquella sorprendente fuerza de carácter.

Esa mujer era un regalo. Y él pensaba tomar cualquier regalo que la vida le ofreciera.

Además, era un regalo excelente. Era delicada, con ojos grandes y bellas facciones. Tenía el pelo negro con reflejos caobas y dorados, recogido en un desarreglado moño.

Era muy bonita, se dijo a sí mismo, frunciendo el ceño. Demasiado bonita.

Una mujer elegante e inolvidable, observó para sus adentros, aunque fuera vestida como un chico. Esas ropas amplias e informales no la favorecían en absoluto.

Khaled era un hombre tradicional. Siempre había preferido a las mujeres que resaltaban su feminidad. Apreciaba las anchas caderas y pechos generosos, en vez de los cuerpos andróginos con demasiados huesos. Le gustaban las féminas tímidas y sumisas que le hacían sentir fuerte y poderoso.