Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ediciones Akal

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Básica de bolsillo Serie Negra

- Sprache: Spanisch

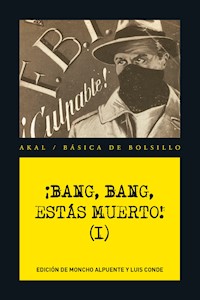

"La novela policiaca de quiosco ocupó toda una época de la cultura popular, principalmente entre los años cuarenta y sesenta del siglo xx. Para quien desee comprender la sensibilidad de esos años y las preferencias del imaginario colectivo, es imprescindible revisar algo de lo mucho que se publicó en esas décadas. En esta antología se han reunido dieciséis títulos representativos de los miles publicados, con la idea de abarcar las diversas tendencias y generaciones de autores que fueron muy populares y mantuvieron la afición de millones de lectores. No están todos los que fueron, pero sí son algunos de los más estimados y que perduran en el imaginario colectivo. De su calidad y atractivo literario hablan sus textos y así lo podrán comprobar quienes vuelvan a leerlos. En este volumen: ¡Culpable!, de Alf Manz Ésta es mi historia, de Frank McFair El 13-13, número de la muerte, de Peter Debry"

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 588

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Akal / Básica de Bolsillo / 260

Serie Negra

Edición de Moncho Alpuente y Luis Conde

¡BANG, BANG, ESTÁS MUERTO! (I)

La novela policiaca de quiosco ocupó toda una época de la cultura popular, principalmente entre los años cuarenta y sesenta del siglo XX. Para quien desee comprender la sensibilidad de esos años y las preferencias del imaginario colectivo, es imprescindible revisar algo de lo mucho que se publicó en esas décadas.

En esta antología se han reunido dieciséis títulos representativos de los miles publicados, con la idea de abarcar las diversas tendencias y generaciones de autores que fueron muy populares y mantuvieron la afición de millones de lectores. No están todos los que fueron, pero sí son algunos de los más estimados y que perduran en el imaginario colectivo. De su calidad y atractivo literario hablan sus textos y así lo podrán comprobar quienes vuelvan a leerlos.

Diseño de portada

Sergio Ramírez

Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.

Nota editorial:

Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.

Nota a la edición digital:

Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.

© de la presente edición, Moncho Alpuente y Luis Conde, 2012

© Ediciones Akal, S. A., 2012

Sector Foresta, 1

28760 Tres Cantos

Madrid - España

Tel.: 918 061 996

Fax: 918 044 028

www.akal.com

ISBN: 978-84-460-4588-5

Nota a la edición

La presente obra es primer volumen de los cuatro que conforman la antología de novelas policiacas de quiosco que publicamos dentro de la Serie Negra de Básica de bolsillo Akal. Incluye, además de las presentaciones de los editores del libro, Moncho Alpuente y Luis Conde, y de Manuel Blanco Chivite, cuatro de los títulos más representativos. En los siguientes volúmenes el lector encontrará nuevos relatos así como entrevistas realizadas a algunos de sus autores.

Agradecimientos

En buena medida este libro fue posible gracias a la ayuda desinteresada de los empedernidos especialistas Jorge Tarancón y Manuel Blanco Chivite, que nos prestaron libros de sus vastas colecciones particulares y también del dibujante Micharmut de Valencia, que nos localizó un título inencontrable y hasta lo escaneó personalmente para poder incorporarlo a nuestra antología.

A modo de introducción

Es éste un libro testimonial y a la vez un homenaje. Se intenta recoger una muestra representativa y algo simbólica del trabajo de más de medio centenar de escritores casi ignorados y subvalorados que, durante unos treinta años, se ocuparon de ofrecer a sus contemporáneos cientos, miles de relatos de entretenimiento, diversión y algo de información sobre el mundo.

El periodo que abarca esta cala en la literatura popular de quiosco en España va desde 1932 a 1962, cuando se inicia y termina un ciclo significativo, que se intenta esclarecer.

Iremos por partes, como diría Jack, «el destripador»: lo primero, precisar que la indagación y el homenaje se limita a «la novela policiaca de quiosco»; a la detectivesca, criminal, de intriga, uno de los géneros más populares y seguidos.

Y, lo segundo, que el homenaje se hace a una selección antológica de esos autores, como representativos de un conjunto mucho más extenso.

Se ha puesto especial interés en incluir obras escritas por mujeres, ya que las autoras eran mucho menos conocidas y citadas en su época, pese a su calidad intrínseca y la cantidad y volumen de producción. También en este caso se ha procurado seleccionar algunas de las más prestigiadas, reconocidas y populares.

Como toda antología, es inevitablemente arbitraria, por mucho que hayamos querido ser eclécticos. Se ha intentado elegir algunos de los más leídos, celebrados o apreciados por los expertos, analistas y el común de los lectores. Como pasa casi siempre, no están todos los que son, pero sí son todos los antologizados.

Añadiremos, por último, que se ha procurado rescatar de la memoria colectiva a un grupo de hombres y mujeres, cuya obra está en las bibliotecas, las librerías de lance y en las colecciones de los entusiastas seguidores, algunos de los cuales que las atesoran han tenido a bien permitirnos examinarlas y nos las han cedido para leer, reproducir y exhibir en esta antología.

Luis Conde Martín

Nota de los editores

Las notas a pie de página pertenecen a la edición original y han sido plasmadas en esta obra tal como se publicaron en su época.

Con intención de respetar la característica manera de hablar de los personajes e intentando no modificar los usos lingüísticos de la época, se han mantenido las formas originales a pesar de que éstas puedan ser agramaticales o incorrectas y pese a que no se ajusten a la actual norma de la RAE referida a las mismas.

Novela de quiosco, novela de género

Los tratadistas y estudiosos de la literatura, que como casi todo el arte ya es mayoritariamente burguesa, clasifican de subliteratura a los productos que llaman «de género», precisamente lo más leído y extenso: la novela de aventuras, romántica, del Oeste, policiaca, de espionaje, de terror, fantasía científica o hasta deportiva.

Y es ese tipo de narrativa la que, tradicionalmente, se vendía en los quioscos o las tiendas de prensa, como antes se hizo con los folletines y la novela por entregas. Aparte de la distribución domiciliaria y por suscripción, algo que ya casi nadie recuerda. Ahora se intenta reintroducir en los anaqueles de los grandes centros comerciales y, tímidamente, en algunos quioscos de prensa.

Pero en los años que intentamos evocar, la década de los treinta del siglo XX, con la guerra civil por medio, este tipo de novela era, sin lugar a dudas, la más leída y casi la única.

De alguna manera se heredaba el tirón que habían supuesto las colecciones como El Cuento Semanal, que desde 1907 inició Eduardo Zamacois y que con el centenar de imitadores, entre 1909 y 1936, llegaron a publicar más de diez mil títulos.

Los españoles se acostumbraban a leer y los gobiernos le pusieron coto, con leyes de censura como la que durante la Dictadura de Primo de Rivera mantenía que los libros de más de doscientas páginas no tenían que pasar la censura previa, mientras que de ahí para abajo se consideraban folletos y esos sí caían bajo la jurisdicción y debían ser visados. El miedo al panfleto masivo y revolucionario hacía que aquellas publicaciones populares fuesen vigiladas.

La novela popular se afianzaba como uno de los entretenimientos más asequibles, junto al cinematógrafo, la radio, el musical, la canción, los tebeos, la prensa sensacionalista y gráfica, con los deportes como materia primordial.

Como había sucedido en otros países, tras la gran Depresión consecuencia del «crash» de 1929, la sociedad quería evadirse de la dura realidad, trasladándose a mundos irreales, donde toda fantasía era posible y donde se conseguía lo que casi nadie tenía a su alcance.

En España, tras la Dictadura del general Primo de Rivera en connivencia con el rey Alfonso XIII, los años treinta se presentaban agitados y conflictivos. Los sindicatos obreros y los partidos políticos reivindicaban reformas sociales retrasadas sine die por estructuras casi medievales.

El atraso español, algo mitigado por los intentos modernizadores de las obras públicas y la bonanza económica de los años veinte, al hilo de los negocios con los países combatientes en la Primera Guerra Mundial, se hacía cada vez más evidente.

Gobernantes, empresarios y obreros buscaban salidas a sus crisis cíclicas, mientras los artesanos, los comerciantes y las clases medias, que se habían instalado en un modus vivendi, asistían desconcertados a un espectáculo que les desbordaba.

El mundo se veía sacudido por el ascenso de los totalitarismos fascistas y socialistas, que simplificaban los problemas y proponían soluciones inmediatas.

En los EEUU, Roosevelt había dictado el New Deal como salida a una situación insostenible y en Europa Mussolini y luego Hitler buscaban el respaldo de sus pueblos para cambiar el panorama. Mayoritariamente las clases medias los siguieron, asustadas por el espectro revolucionario socialista, comunista o anarquista, que amenazaba su posición alcanzada tras decenios de ascenso.

En ese contexto global, la cultura del entretenimiento y el espectáculo se volvió banal, inconsciente e irresponsable, salvo algunas excepciones.

Inglaterra, Francia y los EEUU, por entonces los detentadores y disfrutadores de las esencias burguesas en la cultura, desarrollaron un tipo de novela de consumo que llegaba al público como el cine, la canción o los deportes: como evasión y entretenimiento.

Agotados los folletines por entregas y en cuadernillos baratos, surgieron los pulps, unas publicaciones con más apariencia y más páginas, que recogían relatos de todos los géneros y entre ellos, los detectivescos, criminales o policiacos.

En España se empezaron a difundir en los iniciales años treinta, traducidos y adaptados de los ingleses, franceses y especialmente de los estadounidenses. Las primeras colecciones que arrasaron fueron de las editoriales Juventud, Molino, Hymsa, Iberia, Dédalo y alguna otra.

Conan Doyle, Wilkie Collins, Ágatha Christie, Van Dine, Jim Dale, Stanley Gadner, Edgar Wallace, Rex Scout, Charlie Chan, Ed Biggers, Frank Holler, Sax Rohmer, Dashiell Hammett, Rufus King, y muchos otros más, algunos ya leídos en los folletines, desplegaban sus encantos en aquellas publicaciones de portadas coloristas y muy atractivas, creando adicción. Jóvenes y adultos devoraban en todo el mundo esas narraciones que crecían sin pausa. Cada vez había más cultivadores y crecían los seguidores. Varias generaciones de lectores se iniciaron con esos autores universales y a su calor surgieron otros en cada país, como ocurrió en España.

Una planta frágil, agostada por la guerra

España no tenía tradición novelesca de género y ni remotamente especializada en relatos criminales o policiacos. Todos los estudiosos y expertos sugieren que ese tipo de novela popular surge en sociedades industrializadas y con estándares de vida muy aburguesados, algo que en la España de los años treinta apenas se iniciaba. Eran un entretenimiento para clases medias letradas.

Los historiadores de esta literatura explican que una de las primeras en acercarse a cultivarla fue Emilia Pardo Bazán, que en 1911 publicó La gota de sangre y tras ella otros, como José Francés y Joaquín Belda, que dieron a la imprenta títulos como El misterio del Kursaal y ¿Quién disparó?, en 1911 y 1914.

La década de los años veinte ofrecerá varios intentos de novela corta, novela semanal, la novela mundial y el libro popular. Y entre ellos, como una tendencia más, se incluían relatos y cuentos de índole criminal o policiaca.

En 1925 aparece la colección Enigma, de Saturnino Calleja, editorial fundada en 1923 y luego en 1928 la editorial Juventud y sus series Grandes Éxitos Populares, Biblioteca Popular Fama y las otras dos de Dédalo en 1929 y 1932, Club del Crimen y Selección Policiaca, donde se publica El Halcón Maltés de Hammett y la primera novela de Simenon y su detective Maigret, Pietr-el-Letón.

Aguilar y luego Hymsa, en 1930, inician Detective y Serie Detectivesca, que publican por primera vez en español a Van Dine y Agatha Christie.

Pero hay que esperar a la década siguiente para conocer el despliegue de un género con las colecciones de novelas en cuarto, a dos columnas.

Tomando como modelo las colecciones de los pulps y sus derivaciones, en España se empezaron a escribir y publicar colecciones con autores españoles en 1932, de la mano de E. C. Delmar y la editorial Juventud en su Colección Azul, con títulos como El secreto del contador del gas, Piojos grises y La tórtola de la puñalada.

Y desde 1933, las editoriales Hymsa y Molino, con sus colecciones La novela aventura y Biblioteca Oro-Serie Amarilla. En estas colecciones destacaban autores como Stanislav-André Steeman y Georges Simenon o Sax Rohman, Frank Packard, Louis Vance, Edgar Wallace, Wyndham Martin y E. Ph. Oppenheim, que constituyeron el parnaso del género y la época. Todos los seguirían y copiarían en las décadas siguientes, en España y el resto del mundo.

Precisamente en otra colección de 1933, la Serie Popular Molino, en tamaño de bolsillo, al calor de las aventuras de Nick Carter que traducían algunos empleados en la editorial, empezaron a escribir sus relatos gentes como Guillermo López Hipkiss, Enrique Cuenca Granach, Manuel Vallvé, Esteban Macragh y José Mallorquí. Allí iniciaban sus primeros tanteos.

Todavía antes del estallido funesto de la Guerra Civil, dio tiempo a que se ensayase otro tipo de novela popular: la revolucionaria y roja, que seguía otros derroteros más comprometidos por su intención ideológica. Estas colecciones seguían las pautas del panfleto y los relatos propagandísticos libertarios, socialistas y comunistas. Modelos que ya se habían ensayado en otros procesos revolucionarios y de los que existían títulos significativos en Inglaterra, Francia, la Rusia soviética, Alemania, Italia y otros países.

Con el formato y apariencia de colecciones como la Universal de Espasa o La Novela de Hoy de Rivadeneyra, se publicaron entre 1931 y 1933 relatos revolucionarios en la colección La Novela Roja y en La Novela Proletaria. En ambas se incluían algunos que eran casi criminales o policiacos, bien que con la intención expresa de denunciar los métodos represivos y el gansterismo imperante en muchas instituciones del Estado. Firmaba gente como Ricardo Baroja, Victorio Macho, José Antonio Balbontín, Antonio Espina, Margarita Nelken, Ramón Franco, Ángel Pestaña y otros más, y entre ellos Eduardo Guzmán, un periodista y escritor que luego firmaría novela popular.

Pero de todos esos intentos, el que forjó la leyenda y dejó la huella más perdurable fue la Colección Hombres Audaces, que en 1936 lanzó Molino en cuatro series: Bill Barnes, Pete Rice, Doc Savage y La Sombra. Sólo los dos últimos, firmados por Kenneth Roberson y Maxwell Grant, eran policiacos.

La guerra de 1936 a 1939 dio al traste con todos esos intentos de novela popular de género y aunque se publicaron algunas colecciones y títulos de modo esporádico, hay que esperar al fin del conflicto para ver reaparecer a las editoriales supervivientes y lo más penoso, a los autores dispersos y ocultos.

La novela popular de la posguerra

Tras el desastre para el país que fue la Guerra Civil, la novela popular policiaca resurgió pegada al modelo de la novela de consumo enigma-problema, con más posibilidades de sostenerse que el modelo negro, que estaba triunfando en los Estados Unidos y que aquí era inviable, con la censura franquista ejerciendo sin contemplaciones.

Tanto los autores como las editoriales eran conscientes de que las únicas posibilidades de contar aventuras criminales estaban en localizar los relatos en otros países y, en cualquier caso, orientarlos más hacia la aventura más o menos folletinesca que a la crónica de sucesos o los problemas estructurales de una sociedad en crisis o en proceso de transformación.

Durante el conflicto bélico algunos editores se habían trasladado a Iberoamérica, especialmente a Buenos Aires, desde donde seguían publicando sus colecciones y así esperar el posible regreso. Fue el caso de Molino, Espasa y Sopena, que fueron las primeras en retomar la edición normalizada.

Molino rescató su colección Biblioteca Oro con sus diversas series y acomodándose a las precarias necesidades, se atrevió a lanzar derivaciones como Selecciones de Biblioteca Oro y Biblioteca Oro de Bolsillo, en las que dio acogida a autores españoles que firmaban con pseudónimos anglosajones.

Esta política editorial fue también la aplicada por la colección La Novela Aventura, en la que, junto a otros, firmaron Fidel Prado y Federico Mediante.

En el año 1940 habían empezado a publicar Ángel G. Dalmau y Cecilio Benítez de Castro en La Novela Quincenal y en la colección BYP Aventuras se publicaron las aventuras de los detectives Arístides Crisol y Hans Wolfer.

Crisol, un Sherlock Holmes español, era creación de César de Monserrat, quien lo ambientaba en la España de los años veinte para evitar problemas.

En 1941, Ángel Marsá Becal, con el pseudónimo de L. A. Graesman, publicó tres nuevas aventuras del detective Hans Wolfer, nacido en Alemania y educado en los Estados Unidos, donde ejerce como policía secreto en la brigada de la Sección Extranjera de Nueva York.

También en 1940 había iniciado Fidel Prado la publicación de novelas con el pseudónimo de F. P. Duke y en la Serie Policiaca de la Biblioteca Iris de Bruguera, desde 1942, Luis Conde Vélez, bajo el nombre de Lewis Earl Welleth, hacía otro tanto, con una serie del detective inglés Federico Canterbury. También publicaban es esa colección Manuel Segura y Heliodoro Lillo Lutteroth, que firmaba como Óscar Montenegro.

Y ya entre 1942 y 1944, con la vuelta de la editorial Molino y sus colecciones, se crea el clima de competencia y rivalidad entre editoriales con Maucci y su Colección Amarilla y Cisne / Cliper con sus Serie Wallace y Colección Misterio. Un nuevo ambiente propicia el género y se inicia el despegue novelístico con una pléyade de nuevos autores que se incorporan a esas colecciones.

Allí publican sus relatos F. Mediante, M. Vallvé, Adolfo Martí, Fernández Arias, J. Mallorquí, Pedro Debrigode, López Hipkiss y los hermanos Gossé Cleyman.

Determinante fue la renovación por Molino, en 1942, de la colección Biblioteca Oro / Hombres Audaces que se vio sustituida por Nuevos Héroes con autores españoles que dieron vida a personajes como Ciclón, Yuma, Hércules y Duke, paralelos a los muy celebrados de los años treinta.

Para terminar lo ocurrido con la década de los años cuarenta, reproducimos un párrafo de Salvador Vázquez de Parga[1], que lo resume perfectamente:

Los años cuarenta presentaron como nunca un ambiente receptivo a la novela criminal. Grandes y pequeñas editoriales se lanzaron a la aventura, que no lo era tanto, de publicar colecciones especializadas en el género. Entre 1940 y 1949 aparecieron un total de ciento nueve series de novelas policiacas que hubieron de competir con otras dieciséis importadas regularmente de la Argentina. No todas ellas obtuvieron el éxito deseado y no todas incluyeron en su repertorio novedades interesantes. Algunas perduraron durante años, otras tuvieron una corta vida que sólo les permitió lanzar escasos títulos, pero todas contribuyeron a que los lectores españoles de ese periodo pudieran apreciar lo que la narrativa policiaca producía en el mundo.

Al margen de ello, aunque quizás directamente relacionado, se produjo en los años cuarenta un claro intento de dignificación del género. Algunos intelectuales, y no precisamente novelistas, confesaron públicamente su afición a la novela policiaca y demostraron su interés por ella como fenómeno literario y como fenómeno social, exponiendo sus ideas al respecto, investigando su origen, examinando su evolución o simplemente divagando sobre su concepto, sus características o sus límites. La novela policiaca empezaba, pues, a ser algo digno de ser estudiado.

Aunque en las cronologías citamos bastantes, quizá quepa aquí mencionar algunas de las más significativas: Biblioteca X de Cíes, Intriga de Ameller, Aquiler Martin de Bolsillo Grafidea, Perry Bastón Detective Reguera, Superhombres de Bruguera, Pueyo de Novela Policiaca, El Elefante Blanco de Calleja, El Encapuchado de Cliper, Colección Todo de España…

Los años dorados

La década de los cincuenta se inicia con unos presagios inmejorables para los editores españoles y como campo propicio para autores ya curtidos y otros que van a demostrar de lo que son capaces, a la menor oportunidad.

El filtro del tiempo y los lectores habían aclarado un poco el aluvión de la década anterior, afirmando nombres de autores y seleccionando los editores que se mantendrían. La novela enigma de influencia británica decaía y se asentaba la de acción con temáticas realistas. La creciente presencia de autores estadounidenses y el cine de género hollywoodense, muy popular, habían labrado unos gustos que iban a perdurar.

La presencia en España de los EEUU se hizo ostensible tras la firma de los acuerdos entre los dos países en 1953, pero el masajeo permeabilizando a la opinión pública había empezado mucho antes. Desde la Embajada, los servicios de Información, USIS, desplegaron una intensa actividad con la connivencia y beneplácito del Gobierno de Franco. El franquismo propiciaba la propaganda de todo tipo que resultara anticomunista y se echó en manos de esos servicios presuntamente informativos y en realidad publicitarios. La cultura divulgadora del Far West, «el Oeste Lejano» de Norteamérica, fue apoyada hasta el paroxismo, fundamentalmente con el cine, la novela popular y los tebeos. Y tras ella, la citadina de los eficaces policías y sus servicios secretos todopoderosos.

En 1950 inician su andadura varias colecciones y editoriales que se volverán símbolos de ese tiempo: FBI de Ediciones Rollán en Madrid, G-Men de Jara, Brigada Secreta de Toray en Barcelona, Servicio Secreto de Bruguera en Barcelona, Jaguar de Alhambra, Brigada Criminal de Isla y CIA de Dólar en Madrid. Se aseguraba que algunos recibían información privilegiada.

Por su formato, colorido en las portadas y selección de autores nuevos y veteranos, se convirtieron en las favoritas del público español. Con cadencia semanal, eran el pasto lector de jóvenes, mesocráticos, oficinistas, dependientes, recaderos, estudiantes y viajeros del metro, el tranvía y el autobús. Incluso los obreros fabriles llevaban, junto a la tartera, una novelita para el viaje.

Rondando el centenar de páginas, casi todas ellas se desarrollaban en cualquier ciudad de los Estados Unidos, aunque muchas incidían en las calles de Nueva York, que era mucho más conocida por los lectores que cualquier ciudad española. Y también Chicago, Los Ángeles y San Francisco.

Los asuntos eran de acción trepidante de buenos contra malos, a los que había que recluir o eliminar, para que el orden social se mantuviese incólume. Y como muchos de los autores eran abogados, periodistas, traductores, profesores y en general profesionales liberales, los protagonistas lo eran también. Algunos eran detectives o policías profesionales, cosa que también era alguno de los escritores, pero la mayoría de las veces eran detectives ocasionales o por libre, aunque siempre acababan colaborando con las fuerzas del orden.

Como el objetivo lector era de clase media tirando a baja, los relatos no podían ser muy complejos y reflexivos, había que ir al grano: una trama con algunas derivaciones colaterales y una resolución más o menos sorpresiva que dejase al lector con ganas de buscar otro título del mismo autor.

En estas colecciones se fraguaron la pléyade de autores que son el núcleo de este libro que pretende rendirles homenaje y rescatar su memoria. Y como entre ellos están un par de generaciones, hay que ofrecer, necesariamente, una relación que abarque a la mayoría:

Fred Baxter (Federico Mediante), Alar Benet (Juan Alarcón Benito), Donald Curtis (Juan Gallardo), Riswing Dane (Alfredo Revetllar), Peter Debry (Pedro Víctor Debrigode), F. P. Duke (Fidel Prado), Edgard Gooman (Eduardo Guzmán), Mary Francis Colt (María Fernanda Cano), Jack Grey (Rafael Segovia), Mark Halloran (Jorge Gubern), Lewis Haroe (Luis Rodríguez), Vic Logan (Victoria Rododera), Red Lowell (Carlos Clarimón), Frank McFair (Francisco Cortés), Alf Manz (Alfonso R. Manzanares), John L. Martin (Juan Losada), Fel Marty (Félix Martínez), George Maxwell (Joaquín Ruiz), Ken Millar (Mariano Molina), Anthony G. Murphy (Antonio González), Ernie Parker (Ernesto Pérez), A. Rolcest (Arsenio Olcina), Al Somar (Alfonso Gallardo), O. C. Tavin (Octavio Cortés), Tony Wanton (Francisco Defauce) y algunos otros más.

Y aunque el éxito popular de estas colecciones de quiosco es lo más destacable de la década, no se puede olvidar que junto a ellas se mantenían otras colecciones con más pretensiones literarias y editoriales, en las que incluso publicaban algunos de estos mismos autores.

Pujaba entonces por erigirse en literatura referencial la llamada novela social, en la que figuraban nombres señeros como Juan García Hortelano, Armando López Salinas, Ignacio Aldecoa, Juan Benet, Alfonso Grosso, Juan Goytisolo, Luis Romero, Ángel María de Lera, Jesús Fernández Santos, Jesús López Pacheco, Antonio Ferrés y algunos de ellos se vieron tentados de acercarse al género criminal y detectivesco.

Y algunos como Tomás Salvador se lanzó de lleno, bien que él mismo también era policía y conocía directamente los intríngulis del medio.

Esta elevación estilística y del nivel formal de las ediciones dio también pábulo a relanzar nuevas colecciones de la novela enigma, según el modelo inglés, que se había quedado algo anticuada.

Picoteando en el panorama editorial de esos finales de los cincuenta, pero manteniéndose primordialmente en las colecciones populares y de quiosco, se incorpora a la novela policiaca otro grupo de autores que cultivaban también otros géneros como «el del Oeste» y hasta la fantasía científica o ciencia-ficción.

Nombres como Frank Caudett (Francisco Caudet), Curtis Garland (Juan Gallardo), Clark Carrados (Luis García Lecha), Silver Kane (Francisco González Ledesma), Inglis Carter (Antonio González), Glen Wyman (M.ª Nieves Grajales), Enrick Jarber (Enrique Jarnés), Burton Hare (José M.ª Lliró), Ross Talbot (Rosa M.ª Núñez), Floreal Rodríguez y Lou Carrigan (Antonio Vera), Mortimer Cody (Francisco Vera) y Alex Simona (Antonio Viader) incrementaron la nómina de los editores y el panorama novelístico.

Una mención a las colecciones y editoriales completará el conjunto evocador: entre 1951 y 1962 triunfaban y eran muy populares títulos como Fantomas de Cíes, F.E.D. de Jara, Balas y Deportes de Jara, Metropolitan Police y Ráfaga de Mépora, Agentes Especiales de Samas, Detective de Bruguera, Hampa de Íñigo Merelo, Gánsteres y Aventureros de Almy, Selecciones Enigma de Samas, Scotland Yard de Alhambra, Trinca de Hierro de Calleja, Los enigmas del Inspector Vega de Calleja, Brigada Especial Washington de Betis, Selecciones Cobalto de Símbolo, Selecciones Casbah de Corominas / De la Prada, Interpol de Dólar, Espionaje de Dólar, Bestsellers Policiaca y Espionaje de Toray, Misterio y Selecciones Misterio de Cénit, Hurón Policiaca de Toray, La Novela Negra de Tesoro, Punto Rojo de Bruguera y Minilibros, también de Bruguera.

Evolución y decadencia: los años sesenta

Precisamente cuando el mercado estaba en su máxima efervescencia, se tocó techo. Llegó el cansancio lector y los autores y las editoriales buscaban nuevos ruteros para mantener tras de sí a los que durante años habían permanecido fieles.

Siguieron lanzándose nuevas colecciones, incluso de mayor nivel formal y de contenidos, que mejoraban sustancialmente las de la década anterior, pero un monstruo acechaba y empezó a devorar los tiempos de ocio: la televisión y sus seriales, algunos también policiacos.

Como al cine, la novela popular y también los tebeos, la emisión semanal de episodios televisivos se fue comiendo al público lector y cinematográfico.

El éxito de personajes como el Agente 007 intentó paliar algo el desastre y por todos lados surgían agentes especiales y espías de consumo, pero no aguantarían mucho ante éxitos masivos como Perry Mason,El Fugitivo,Ironside,Alfred Hitchcock, mis suspenses favoritos, Historias para no dormir y otros telefilmes seriados más, que arrasaron entre el público español.

El Agente 007, James Bond, era un personaje de serie imaginado por Ian Fleming en 1953, en plena guerra fría entre las potencias dominantes. Pero aunque era bastante leído, sólo saltó a la fama cuando en 1962 se estrenó la primera película y aquello enloqueció y creó adicción.

Entre 1963 y 1973 se publicaban en España colecciones como Policía y Espionaje de Toray, Círculo Negro de Tesoro, FBI Club y Los Intocables de Rollán, Policiaca de Tesoro, Hurón de Toray, Angustia de Vértice, Bang, Agente Secreto de Ferma, Enviado Secreto de Bruguera, Espionaje de Toray, Galería Siniestra de Rollán, Levántese el acusado de Maisal, SOS de Petronio y James Bond de Bruguera.

Curioso que, como señaló en su día Salvador Vázquez de Parga, la década de los sesenta viera decaer la afición lectora mientras se producía el interés intelectual con ensayos, estudios y trabajos de investigación en revistas, libros y tesis doctorales que explicaban un fenómeno cultural que se había sostenido más de treinta años en España.

Y al calor de esos teóricos también se replanteó el género resucitando la Novela Negra y, a la vez, las colecciones de relatos y las revistas especializadas, como Mystery Magazine Ellery Queen’s y luego Alfred Hitchcock Magazine, que dieron cobijo a nuevos autores y mantenían la antorcha de los veteranos.

Unos y otros empezaron a publicar novelas con mayor enjundia, mejores formatos y en nuevas colecciones que seguían las pautas de lo que se estaba haciendo por Europa y América. Una nueva época llegaba a la novela policiaca o criminal, de la mano de escritores que se lanzaron al género en boga.

Y empezaron a llamar a sus relatos thrillers, como se les conocía internacionalmente, pensando que así se ponían a la misma altura.

Pero eso sí que es otra historia y no la nuestra, puesto que hasta aquí hemos llegado.

Luis Conde Martín

[1] S. Vázquez de Parga, La novela policiaca en España, Barcelona, Ronsel, 1993.

Evocaciones de un rastreador. Aquellos proletas (de la pluma) y sus locos (y apasionantes) relatos

Aprendí a escribir haciendo palotes que, por cierto, me salían torcidos con asombrosa reiteración, y a leer con un Quijote resumido e ilustrado para niños que estuvo a punto de hacerme odiar para siempre al supergenio de las letras del mundo mundial.

Afortunadamente para mí, muy pronto, con apenas siete, ocho o nueve años, descubrí las novelitas de bolsillo que mi padre, mecánico de profesión, acostumbraba a llevar en los bolsillos traseros del mono azul característico de su muy noble vestimenta de trabajo. Allí estaban los apasionantes relatos policiacos y del Oeste.

Los vendían en una minúscula revistería, junto a la parada del autobús, a unos cien metros de casa. Aquel diminuto escaparate lleno de color, repleto de portadas con sus dinámicos dibujos de pistolas, peleas, coches a toda velocidad… me hacía soñar, imaginar, subir a los árboles y correr en bicicleta... Pronto supe el nombre de las editoriales y, desde luego, de los autores. De vez en cuando, mi padre me encomendaba la peligrosa misión de llegarme hasta la tal revistería y comprar alguna de Fidel Prado, de Estefanía, de Eddie Thorny o de Alf Manz… Recuerdos de infancia: las del Oeste de ediciones Cíes, de Vigo, las del FBI de Rollán, las de Servicio Secreto, de Bruguera…

Mi padre se inclinaba por los citados Fidel Prado y Eddie Thorny; por mi parte, cuando pude hacerme con alguna (si no tenías dinero para comprarla, podías recurrir al cambio por cincuenta céntimos o una peseta) me decantaba por las de Alf Manz, llenas de acción, violencia y tiros en cada página, aunque, desde luego, no desdeñaba a ninguno. Más tarde, de los doce o los trece a los quince, descubrí a Mallorquí y fue el gran descubrimiento, lo leía todo de él, excepto, curiosamente, El Coyote, que tardaría años en degustarlo. Y los Silver Kane, Lou Carrigan, Donald Curtis, Mark Halloran, Peter Debry…

Ni Julio Verne, ni Stevenson, ni Salgari: el bolsilibro de quiosco. Después vendrían, en apetitosa mezcla: Baroja, Blasco Ibáñez, Martín Santos (que tuvo la paciencia de leer un par de relatos míos y hasta de pasarme por escrito sus apreciaciones), Simenon, Agatha Christie, Dashiell Hammett (otro autor que descubrí hacia 1958 o 1959 en los bolsillos del mono azul de mi padre)…

Uno de mis primeros trabajos, tendría quince o dieciséis años y vagueaba, estudiaba y trabajaba en ordenada división de mi tiempo, fue el de vigilante y lavacoches en un garaje próximo. En los ratos libres, sentado en unos desvencijados asientos traseros de un coche años atrás desguazado, solía alternar mis lecturas de Zalacaín el aventurero y Las aventuras de Shanti Andía con los relatos estrepitosos, aerodinámicos y descacharrantes de la literatura quiosquera.

Por delante del garaje pasaba a menudo un conocido médico del barrio (¿aún no lo he dicho?, pues era el barrio del Antiguo en San Sebastián-Donosti), discreto amigo del rojerío local. Además, había sido contertulio de Pío Baroja, con quien había paseado y hasta realizado alguna excursión por los montes próximos.

Cuando me veía con una de su admirado autor sonreía satisfecho. Para aprender a escribir, me decía, se necesitan dos cosas: leer mucho y escribir mucho. De cajón, claro, pero como decían antes del consejo de la mujer: es poco, pero el que no lo sigue un loco.

¡¡¡Aaaaaaahhhh!!!!… No obstante, mi momento de íntimo regocijo surgía cuando me pillaba en flagrante delito de lector, con una de Silver Kane o Eddie Thorny en las manos. Me miraba decepcionado y compungido: ¿cómo podía leer eso? Notaba que algo se quebraba en su corazón. Su triste y ojerosa mirada parecía decirme: así nunca llegarás a nada… Bueno, realmente acertó…

Aun así, y siguiendo ese hilo que educó sentimentalmente y pobló de imágenes de fantasía no sé qué parte del cerebro de varias generaciones y que, con mano persuasiva, las condujo a la lectura, a la gran literatura y en no pocos casos a la escritura, a mí me llevó, con el correr del tiempo y centrándonos en el tema, al conocimiento de aquellos esforzados de la pluma y la máquina de escribir portátil, a la vida y vicisitudes de aquellos proletas nocturnos, capaces de escribir una novela en cuarenta y ocho horas, a veces en una o dos semanas máximo, según la extensión, y a veces, muchas veces, en veinticuatro horas… Y con todo, hacernos soñar, transportarnos a otros mundos, a otros países en los que, por imposición de la censura, sucedía casi todo lo malo y que, no obstante, todos deseábamos conocer.

Por entonces, ignorábamos quiénes eran aquellos hombres y mujeres. Casi ninguno de sus lectores lo sabía. Aunque había pistas. A partir de Marcial Lafuente Estefanía, José Mallorquí y Fidel Prado, los tres que firmaban todas o casi todas sus obras con sus nombres auténticos, la sospecha se extendía a todos. ¿No serían, en fin, españoles como el vecino de arriba y sus extravagantes nombres más o menos anglosajones una cuestión comercial o, quién sabe, un anonimato conveniente o impuesto? Teorías había para todos los gustos… Poco a poco la realidad se impuso y, bien que pasados los años y en algunos casos muchos años más tarde, los más interesados fuimos descubriendo el misterio. Desde luego, se trataba de que una policiaca o una del Oeste, sin ir más lejos, tenían más aceptación comercial con el fingimiento anglosajón, pero también hubo una muy conveniente discreción para no pocos republicanos represaliados que, impedidos por decisión de los tribunales fascistas para ejercer su oficio y firmar sus obras, se refugiaron en este tipo de escritura para solucionarse la vida.

Eddie Thorny no era otro que Eduardo de Guzmán, miembro de la CNT desde 1931, brillante periodista condenado a muerte e indultado, que durante los últimos años setenta publicó una serie de magníficos libros testimoniales sobre la guerra y la posguerra hoy imprescindibles. Estefanía había sido oficial del ejército republicano; Alv Cortroa, Álvaro Cortés Roa, voluntario a los diecisiete años en el 5.º Regimiento, publicó a finales de los ochenta, en la ya desaparecida Ediciones VOSA, donde quien escribe trabajó quince años, sus memorias de combatiente tituladas Tanquista: desde mi tronera; y otros y otros… Alf Regaldie, Alfonso Arizmendi, represaliado tras la guerra; Lewis Haroc, hijo de militar republicano y represaliado; Alexis Barclay, Antonio Viader, hijo de un miembro de Esquerra Republicana, conoció de niño, en compañía de su madre, los campos de prisioneros; Peter Kapra, Pedro Guirao, y Lucky Marti, Floreal Rodríguez, embarcados en Barcelona en grupos de acción anarquista, sufrieron muchos años de cárcel… El propio Silver Kane, Francisco González Ledesma, fue introducido en la editorial Bruguera por su tío Rafael González, verdadero cerebro de la casa, que se pateó los campos de concentración de Franco. Y para qué seguir…

Desde luego, también los adeptos al régimen ocuparon un lugar, a veces destacado, en la literatura de quiosco: Clark Carrados, Luis García Lecha, riojano de Haro y uno de los más prolíficos, fue funcionario de prisiones; Alar Benet, Juan Alarcón Benito, además de sus wésterns y sus policiales en Rollán y Bruguera es autor de varias hagiografías de Franco y ostentó el cargo de subjefe provincial del Movimiento Nacional en Ávila; Fel Marty, Félix Martínez Orejón, directamente policía; Heinrik Jarber, Enrique Jarnés Bergua, sobrino del escritor republicano Benjamín Jarnés, militar voluntario al servicio de Franco en la Guerra Civil, muerto en 1986 con las estrellas de general…

Los grandes

Hay quien conoce a ministros, banqueros y gente así, poco de fiar… Yo he tenido más suerte. Tengo buenos amigos y conozco a un buen número de personas relacionadas con la imaginación y la fantasía que alimentaron mi infancia y buena parte de mi juventud. Buena gente, lo puedo asegurar.

No pude conocer a José Mallorquí; se suicidó en Madrid, en 1972, pero pude conversar largo y tendido con sus tres hijos, José Carlos, Eduardo, también fallecido, y, muy especialmente, César Enrique, el pequeño… por cierto, que tengo que llamarle un día de éstos. César es un excelente autor de ciencia ficción y de literatura juvenil. En su casa pude ver la máquina de escribir con la se escribieron las aventuras de El Coyote, Jíbaro Vargas y tantas y tantas,… Una satisfacción. A su cortesía debo el haber podido fotocopiar una enorme cantidad de papeles de su padre: cartas, diarios, algunos pergeños autobiográficos, notas sueltas… y no pocos recortes de prensa.

Me considero amigo de Lou Carrigan, Antonio Vera Ramírez, que cultivó (y sigue en la brecha) con notable éxito tanto el policial como el wéstern, el espionaje, el terror o la ciencia-ficción. Vera fue el creador de la agente «Baby», con 500 relatos publicados en Rollán, Bruguera y Monterrey, editorial brasileña. Algunos de sus policiales se publicaron en Francia como «traducidos del inglés», detalle que se producía también en las ediciones españolas de estos relatos, al objeto de mantener la ficción de la autoría anglosajona. La barcelonesa Ediciones Petronio dedicó una colección exclusivamente a las «Obras de Lou Carrigan».

En 1996, en VOSA SL, donde trabajaba por entonces, creo que ya lo he dicho, manteníamos una colección de policiales de autoría española, Los libros de la medianoche; bajo tal rúbrica, dimos a las librerías un original de Antonio Vera, sin duda uno de sus mejores títulos, Jardín siniestro.

Si Antonio Vera abandonó muy joven su puesto en una sucursal bancaria para lanzarse con todas las consecuencias a la aventura de escribir, su hermano Francisco, Duncan M. Cody o Mortimer Cody, otra excelente pluma del quiosco, estuvo tan sólo algunos años en el oficio y no lo hizo nada mal.

A Silver Kane, Francisco González Ledesma, Premio Planeta 1984, le conocí, como a Vera, en Barcelona y hacia las mismas fechas, por medio de Laura Coll, bibliotecaria hoy del Archivo Histórico de la Ciudad. El escritor tuvo la delicadeza de abrirme las puertas de su casa y presentarme a su esposa. También tuve el gusto de platicar brevemente con un enorme perro que andaba por debajo de las mesas.

Para Silver Kane-González Ledesma, los criterios narrativos del bolsilibro eran: extensión limitada, enganchar desde la primera página, mucho diálogo, mucha acción, párrafos cortos, defensa de los valores morales vigentes y de la mujer correspondiente, defensa de la virtud, siempre ha de ganar el bueno y tener final feliz.

Desde aquellas fechas, tanto con Antonio Vera como con González Ledesma nos hemos ido viendo en diferentes ocasiones y circunstancias.

En 2005, fuimos a coincidir unos cuantos, los citados más Alexis Barclay, Andreu Martín y algún otro, en las jornadas sobre «La novela pulp española» organizadas por la FNAC de la plaza de Cataluña, en Barcelona, claro.

En 2007, hice una selección de textos de Silver Kane correspondiente a la colección Servicio Secreto para la editorial La Factoría de Ideas, de Madrid; redacté un prólogo y el libro, que incluyó cuatro novelas, quedó francamente bien, ¿por qué no decirlo?

Y siguiendo con Barcelona, cantera inagotable del tema, conocí también a Juan Gallardo, Donald Curtis, a su esposa e hija; compartí mesa, en un restaurante junto a la plaza Sant Jaume, con Francisco Caudet Yarza, Frank Caudett; departí toda una mañana con Marceliana Gil, viuda de Pedro Guirao, Peter Kapra; con Antonio Viader, Alexis Barclay, abogado criminalista, profesor de la Universidad de Barcelona, magistrado de la Audiencia Territorial… tuve varios encuentros en los que él hablaba y yo apuntaba y apuntaba; pude consultar algunos de sus archivos personales en su despacho de la Ronda de San Antonio… Y vía telefónica conversé con Dolores García, viuda de Enrique Fariñas, Elliot Dooley, y con Armonía Rodríguez, hermana de Floreal Rodríguez, Lucky Marty, también fallecido.

Llegué tarde para conocer a Jordi Gubern, Mark Halloran, uno de mis preferidos. La consabida cita con la muerte se me adelantó por una o dos semanas. Durante sus últimos años, J. Gubern, tío, por cierto, de Román Gubern, hizo traducciones para Ediciones B. «Tuvieron un traductor de lujo», me comentó por entonces AntonioVera.

En Tenerife, un grupo de seguidores y amantes del bolsilibro, en contacto con la familia de Pedro Víctor Debrigode, Peter Debry, rindieron homenaje al desaparecido y excelente autor, con la edición de algunos textos inéditos, entre ellos, dos pequeños volúmenes autobiográficos: joyitas.

En Valencia tuve oportunidad de disfrutar varios encuentros con las mujeres de Miguel Oliveros, Keith Luger: su viuda, Elvira Suay, fallecida también hace algún tiempo, y sus tres hijas, Noemí, Carmen y Silvia. En su casa pasé varias mañanas primaverales, entre viejas fotos, cartas, contratos y primeras ediciones… en fin, con las personas y los papeles que Miguel Oliveros amó.

En Madrid, trabé amistad con Carmen Bueno, enfermera, matrona y viuda de Eduardo de Guzmán, Eddie Thorny. Carmen conserva el despacho, la biblioteca y toda la documentación que dejó a su muerte su marido en 1991, en perfecto orden y limpieza. La colección completa de sus bolsilibros, cuatrocientos, los contratos con Rollán en los que vemos la firma de Alfonso Manzanares (Alf Manz), las fotos de algunas de las comidas que organizaba el propio Manuel Rollán… Aparte, claro, y sobre todo, los recuerdos de la propia Carmen. Para no acabar nunca, pero tenemos que acabar y pasar a otra cosa…

Las mujeres también disparan

No sólo hombres. Puñetazos, disparos, peleas, duelos, persecuciones, cabalgadas, asesinos misteriosos, tipos duros de Chicago… Los ingredientes no se diferenciaban, pero entre quienes los manejaban había también, por supuesto, mujeres que en la mayoría de los casos utilizaban pseudónimos masculinos. De la misma forma que, en el género rosa, también había hombres, los más asiduos Heirik Jarber y Carlos de Santander, en el siglo Juan Lozano, estaban los que emplearon pseudónimos femeninos, como Rosa Alcázar, por ejemplo, tras el que se ocultó el mismísimo Francisco González Ledesma (Silver Kane) o Carmen Bueno, con cuyo nombre firmó Eduardo de Guzmán sus dos únicas novelas en este campo, sin que a Carmen le hiciese maldita la gracia.

La autora más fértil en el policial fue Victoria Rodoreda Sayol, (Vic Logan), que incursionó en todos los géneros y utilizó más de cuarenta pseudónimos. Pero también están Clotilde Méndez Simón (Clo Mensi), María de las Nieves Grajales (Helen Foster y Glen Wyman), María Dolores Rey (Dolang Reymont) o María Fernanda Cano (Mary Francis Colt), quizás la más importante, cuyos libros se codearon con traducciones del inglés en editoriales como Aguilar, Cid o Tesoro. Dos de las más destacadas en el bolsilibro fueron las hermanas Rosa y Teresa Núñez González, conocidas en el quiosco como Ros M. Talbot, Martin Talbott o Paul Lattimer, ambas habituales de Rollán.

Teresa me recordaba sus tiempos de forzada de la pluma, cuando hace unos años la visité en su casa de Madrid: «Levantarse por la mañana, sabiendo que te esperaban ochenta folios en blanco, no era muy estimulante».

Rosa nos aludió a la inevitable y omnipresente censura: «En una novela, la censura se me cargó dieciocho páginas. Se trataba de una historia en la que un padre y un hijo se enamoran de la misma mujer. Eso no podía ser. Tuve que cambiarla de arriba abajo».

Manuel Blanco Chivite

Rojo y negro

No era posible una novela policiaca autóctona y verosímil en aquellos años. Nadie, ni siquiera los más adictos al Régimen mayúsculo del generalito superlativo, podía transformar en héroes de epopeya a los sombríos funcionarios de la Dirección General de Seguridad, a los turbios inspectores de las comisarías de barrio y a los chulescos agentes de la ley, uniformados o de paisano, los más temidos por su facilidad para infiltrarse entre el paisanaje y pegar la oreja en las conversaciones ajenas en bares y cafeterías, en la universidad o en el tajo. La Brigada Político Social, «la Social», metía el miedo en los cuerpos de los desafectos y de los tibios. Una salida de tono, un chiste en la barra sobre las habilidades cinegéticas o piscícolas del Excelentísimo o las rapiñas de su encollarada cónyuge, una ironía, una broma a costa de un ministro, alcalde, o gobernador y el lenguaraz despertaría a la mañana siguiente en un calabozo inhóspito con su resaca a cuestas y probablemente con unos cuantos hematomas de más, fruto de un contundente tratamiento antisubversivo. Eso era lo mínimo que te despachaban a no ser que tuvieras antecedentes, tuyos o prestados por la familia: hijo de rojo, nieto de alcalde republicano, o de militar no sublevado, el parentesco era un agravante, el linaje una ralea condenada por una maldición bíblica del todopoderosísimo, incensado y loado por el clero, ungido campeón del anticomunismo que entraba bajo palio en las iglesias.

Fueron casi cuarenta años de estado de excepción, la posguerra más larga y enconada que vivieron los tiempos como recordaba el periodista, escritor e historiador anarquista, Eduardo de Guzmán, Edward Goodman o Eddie Thorny en el lumpen proletariado intelectual de la novela de quiosco, un purgatorio en el que nada se llamaba por su nombre y en el que se vieron confinados durante décadas escritores excarcelados a los que se prohibía expresamente firmar con los datos que figuraban en su carnet de identidad. «Mientras el Caudillo viva usted no publicará nada en España», le dijeron los censores a Francisco González Ledesma, tras prohibirle por «rojo y pornógrafo» la publicación de una novela premiada por un jurado internacional en el que figuraba Somerset Maugham. Se lo advirtieron y lo cumplieron y el autor llegó a publicar, para garantizar su supervivencia, más de 500 novelas de quiosco con el alias de Silver Kane.

Y si los policías españoles no daban maderas de héroe, los detectives privados eran también una entelequia. Haberlos los había pero nadie creía en ellos y además ningún escritor, por rojo y pornógrafo que fuera, podría contar sus peripecias. En España y por decreto no existía el adulterio, ni el divorcio, ni la corrupción ni el estraperlo. Lo sabían, por ejemplo, los escritores de comedias, obligados a ambientar sus obras en Londres, París, Nueva York y otras urbes de perdición y pecado. Cuando en las películas españolas aparecía, por necesidades del guión, alguna mujer de «vida airada» y «moral dudosa», el papel se lo endosaban obligatoriamente a una actriz extranjera, mejor si hablaba con acento.

El fin de la Segunda Guerra Mundial pilló al Régimen con el brazo en alto y los pantalones bajados. La derrota de los países amigos, Alemania e Italia, convertía a Franco en una incómoda excrecencia, una molesta excepción entre las democracias europeas. Los voluntarios de la División Azul habían combatido, con más voluntad que acierto, contra las tropas aliadas y se esperaban represalias, el aislamiento y la consecuente autarquía abrían el camino de una, en apariencia, inevitable debacle del franquismo, de un retorno a la normalidad democrática. Sin más ideología que la imprescindible para mantenerse en el poder, el general Franco, marino frustrado, empezó a navegar entre dos aguas para salvarse del naufragio y ofrecerse como paladín del anticomunismo a su colega de armas, aunque no de objetivos, el general Eisenhower que, tras sus victorias en los campos de batalla, se preparaba para tomar la Casa Blanca, como haría en 1953. El corporativismo y el anticomunismo abrieron una vía de penetración de los nuevos amos del mundo en nuestra remota y desmandada colonia. Eisenhower, vencedor de la guerra contra el nazismo y Franco, socio, aunque no mayoritario, del Führer. Los enemigos de nuestros amigos ya no eran nuestros enemigos. Los malos de ayer serían los buenos de hoy, de mañana, de siempre, aunque a cambio hubiera que sacrificar, o al menos guardar en el desván, la más escandalosa parafernalia fascista y totalitaria, tan del gusto del Régimen.

El «Americanos os recibimos con alegría» de Bienvenido Mr. Marshall de Berlanga era el nuevo himno, Ike (alias de Eisenhower) el nuevo césar y Mr. Marshall nuestro amigo y benefactor más querido, Hitler y Mussolini eran malos recuerdos, la historia se reescribía al estilo del Gran Hermano de Orwell, años antes de 1984. La propaganda estadounidense, el arma más sofisticada de su arsenal, se infiltraba con el beneplácito de las autoridades franquistas. Hollywood era la mejor agencia de relaciones públicas, las películas del Oeste y las de «tiros» en general eran un imán para las nuevas generaciones masculinas; para ellas, los melodramas románticos y las comedias con final feliz.

Señala Luis Conde en su texto Novela de quiosco, novela de género (p. 16, cuarto párrafo) la connivencia de los Servicios de Información de la Embajada de los Estados Unidos con el Gobierno de Franco para impulsar y tutelar cualquier tipo de propaganda anticomunista y por extensión cualquier tipo de propaganda USA como las películas del Far West, defensoras a ultranza del individualismo frente a cualquier opción colectiva. En los años dorados del wéstern, los «pieles rojas» se adelantaron a los rojos como representantes del mal absoluto, de lo extraño, de lo extranjero. Que los «indios» fueran los primitivos americanos, los indígenas, legítimos dueños de una tierra a la que nunca pusieron fronteras, era una minucia, no se trataba de ser realistas sino de todo lo contrario. Empezaron los años de la Guerra Fría y de la caza de brujas de McCarthy y en la España de Franco proliferaron las editoriales que producían en serie novelas populares de bolsillo, novelas del cada vez más cercano Far West y colecciones de novelas policiacas de quiosco con títulos tan explícitos como FBI o CIA. «Se aseguraba –apunta Luis Conde– que algunos (editores y autores) recibían información privilegiada.»

Alf Manz, Alfonso R. Manzanares, director y autor estrella de FBI de Ediciones Rollán, podría ser el paradigma de autor comprometido con la causa. Su novela ¡Culpable!, número uno de la colección y que se publica en la posterior antología, es una exhibición exhaustiva de saberes sobre el entrenamiento, el funcionamiento, el ideario y el imaginario del cuerpo de la policía federal estadounidense, un icono que continúa en plena vigencia en las pequeñas y grandes pantallas, capaz de sobrevivir, sin romperse ni mancharse demasiado, a individuos de la ralea de Edgar J. Hoover, gran manipulador de los bajos fondos de la política norteamericana y patético personaje de la crónica negra y rosa. Si me permiten la digresión, reconozco que la visión de este insigne batracio en ligueros y corpiño ha llegado a formar parte de mis pesadillas.

La detallada información de la novela de Alf Manz provenía de un viaje a los Estados Unidos que a cuenta de su Embajada realizaron Alfonso R. Manzanares y el señor Rollán, dueño de la editorial, viaje que incluía una detallada visita a la célebre Escuela de Quantico, Virginia, vivero permanente de los cachorros del buró federal de investigación (FBI). Los protagonistas de las novelas del FBI y de la CIA, de Servicio Secreto y otras eran americanos, muy americanos, más norteamericanos que nadie, aunque la mayor parte de sus esforzados autores nunca tendrían oportunidad, medios, incluso pasaporte, para visitar el país de sus héroes y mentores en la sombra. En los años cincuenta los escritores del «pulp» nacional cobraban 400 pesetas de media por una novela de cien páginas, para muchos (profesionales liberales, abogados, periodistas, funcionarios, policías o detectives) no dejaba de ser un hobby que complementaba sus sueldos. En la primavera de 2010, los veteranos Juan Gallardo (Donald Curtis y Curtis Garland) y Frank Caudett (Francisco Caudet), en una reunión con aficionados al género, cifraron su producción de aquellos años entre 800 y 1.200 novelas, no siendo, según ellos, los más prolíficos de aquella pléyade de esclavos de las letras.

La ingente labor de americanizar a las nuevas generaciones de españolitos y a muchos de sus mayores no aficionados en exceso a la lectura estaría a cargo de unos autores tan rápidos escribiendo como sus protagonistas desenfundando el Colt o la Luger en las verdes praderas del Far West o en los callejones de Nueva York. Escritores de oficio que gracias a la baratura de sus productos (cinco, siete y doce pesetas en los años cincuenta, sesenta y setenta, respectivamente) y al novedoso formato portátil de sus obras publicaron auténticos best sellers y popularizaron sus pseudónimos de raíz anglosajona como autores de textos de acción trepidante y forzoso desaliño literario, violencia extrema, sexo con cuenta gotas y whisky a gogó. Entre sus «méritos» habría que contar la popularización de esta bebida escocesa trasplantada a los USA y de poco éxito en España. Aquí los que lo habían probado decían que sabía a chinches (¿?). Se supone que lo que trasegaban a destajo los personajes, héroes o villanos, era bourbon pero no estaban los tiempos para matices. El whisky se imponía al Martini y al champán con el que los gánsteres invitaban a sus «muñecas» o celebraban sus éxitos criminales; a los detectives casi nunca les alcanzaba el salario para semejantes lujos, es más, solían estar entrampados hasta las cejas con su barman y confidente favorito. El personaje del camarero fiel, trasunto de sus homólogos cinematográficos, proporciona a los héroes la oportunidad de explayarse, de explicarse y resumir para los lectores despistados los meandros de la trama o los recovecos de su conciencia. El whisky, on the rocks, o de petaca, acompaña las peripecias de pistoleros con placa o sin ella, se bebe en los clubes, en los apartamentos, en las comisarías, en las reuniones de negocios o al volante en una persecución vertiginosa, se bebe para olvidar o para soltar la lengua de un sospechoso.

Entre los dipsómanos más reconocidos de la novela detectivesca de quiosco, se sitúan los protagonistas del prolífico y caústico Keith Luger (Miguel Oliveros Tovar). El protagonista de El hombre que no era nadie justifica sus preferencias por este licor: «No sé lo que haría si a veces me faltara este brebaje… En Normandía, después de tres días de lucha, descubrimos un depósito de whisky que habían entrado los contrabandistas antes de la invasión y lo acabamos en una semana… Durante la borrachera conquistamos trece fortines erizados de cañones, capturamos a punta de bayoneta cientos de nidos de ametralladoras y no nos lanzamos en busca de París porque para entonces no nos quedaba ni una sola botella del reconfortante». Las virtudes del whisky como «saltaparapetos» fueron al parecer determinantes en el éxito del día D y en las victorias de los norteamericanos en Europa.

Bebedores y fumadores, es difícil encontrar en cualquiera de ambos lados de la ley, y en ese territorio intermedio donde suelen moverse los personajes de estas novelas, alguien que no fume. Ellos son fumadores compulsivos y ellas utilizan el cigarrillo, preferentemente con boquilla como complemento de sus artes de seducción. El protagonista de Shangai, de Alf Manz, cambia su chaqueta por un cigarrillo «porque el humo revitaliza» y el detective paupérrimo de La cucaracha de Lou Carrigan (Antonio Vera) (en la antología) se ve obligado a fumar de gorra. Los «buenos» sólo consumen drogas legales y suelen moralizar sobre los perniciosos efectos del opio, la cocaína y el hachís, pasto de personajes hundidos en el vicio y negocio de traficantes sin escrúpulos. Los fumaderos de opio atendidos por untuosos chinos que suelen hablar con la ele y los clubes privados como el Notorious que describe Donald Curtis en Flores en tu funeral (en la antología) son antros de perdición donde los depravados cachorros de la burguesía confraternizan con el hampa, alrededor de una pipa o de una jeringuilla. La publicidad de La hora gris, de Alf Manz, bajo tres interrogantes: «¿Hombre?, ¿monstruo?, ¿demonio?», presenta así al malvado de turno: «El elegante criminal de la sonrisa diabólica convertía a sus secuaces en fieros asesinos bajo los efectos del hashish, la enloquecedora droga oriental». Cegados por el opio, el hachís y otras drogas «enloquecedoras», y borrachos en sesión continua, aquellos hampones debían gozar de unas extraordinarias condiciones físicas para no comportarse como zombis narcotizados y faltos de los reflejos suficientes para ir por la vida aporreando, ametrallando y conduciendo sus bólidos a toda máquina. Al parecer y por los testimonios recogidos en una amplia selección de textos, ni los aguerridos matones, ni los narradores de sus hazañas conocían los efectos estimulantes de la cocaína, o las anfetaminas. Los cafés sólo servían para espabilarse en medio de una curda o paliar los efectos de la resaca. En Los guerreros de lanoche (en antología), publicada en 1968, Ros M. Talbot (Rosa María Núñez) se traslada a Vietnam para que un agente del FBI investigue la creciente adicción a la heroína de los valerosos marines estadounidenses, implacables oficiales que en pleno «subidón» o bajo los efectos del «mono», del síndrome de abstinencia, adoptan un comportamiento errático y suicida en el campo de batalla; un tema de palpitante actualidad en los medios de comunicación de todo el mundo pero inédito en la amordazada prensa nacional, con la excepción de la revista Triunfo que publicó algunos reportajes sobre el vidrioso asunto. Por imposición editorial los héroes tenían que ser norteamericanos y patriotas, brutos pero honestos, pero, salvo para algunos recalcitrantes, las consignas se iban diluyendo en la apabullante marea editorial que inundaba semanalmente los quioscos. El personaje del perdedor indomable en la mejor tradición del cine y de la novela negra se adueñaba de la trama. Detectives autónomos, muchas veces rebotados o expulsados de la policía, y casi siempre a la última pregunta, se debatían entre dos aguas, al margen de la ley pero nunca de la justicia y en sus pesquisas aparecían policías y políticos corruptos, empresarios y magnates que escondían en el fondo de sus piscinas venenosos fondos de reptiles. La escuela de Dashiell Hammett, los ecos y los frutos de su germinal Cosecha roja y las andanzas literarias o cinematográficas de Philip Marlowe se imponían a las gestas patrióticas y a las previsibles intrigas de la guerra fría. Ni los torvos espías del KGB, ni los ejemplares agentes de la CIA llegaban a las agujereadas suelas de los zapatos de los menospreciados «private eyes», que por su feroz individualismo, su querencia por los puñetazos en la mandíbula y su facilidad para usar las armas de fuego tampoco se alejaban mucho de los estereotipos americanos al uso de Hollywood.

Sexo y violencia, violencia explícita y sexo entre paréntesis. La censura que trató de pornógrafo a González Ledesma (Silver Kane) porque su protagonista ponía la mano en la rodilla de su pareja (se supone que iba a ir más arriba, argumentaba el censor) no ponía pegas a las viriles palizas y a los sangrientos tiroteos que eran la sal y la pimienta de las novelas de quiosco. Las descripciones de la anatomía femenina eran escuetas y estaban plagadas de dobles sentidos y elípticos guiños al lector: «Ella tenía lo suyo y lo de una prima hermana», puntualiza Keith Luger y Silver Kane deriva, a falta de otros alicientes, al fetichismo de las medias de nailon y los ligueros. Luger y Kane fueron, y siguen siendo, cincuenta años después, mis autores favoritos del género, su sentido del humor, su ingenio y su distanciamiento conformaban unos textos que no abandonaban los clichés impuestos pero les daban la vuelta para mostrar a los lectores cómplices el revés de la trama.

Los personajes femeninos, rubias peligrosas, pelirrojas ardientes y morenas esculturales pero recatadas y decentes escapaban a menudo de los estereotipos vigentes para actuar por su cuenta, no caían tan fácilmente en las redes de los viriles protagonistas y si lo hacían siempre era con segundas intenciones. Carol Mac Laine, protagonista de Las rubias son peligrosas de Keith Luger (en la antología), abofetea al héroe, por error, en las primeras páginas y se desembaraza con uñas y dientes de algún que otro matón que pone en peligro la integridad física de su pareja: «Algo le cayó encima y él estuvo dispuesto a jurar que era una tigresa o quizá fuese una pantera. Unas uñas se hundieron en su cuello, pero lo más extraño fue que de pronto unos dientes se clavaron en su brazo con tanta fuerza que se le paralizó el miembro… Usted es antropófaga, lloriqueó mirando a la rubia». Lo que se dice de una vampiresa aunque de buen corazón y no como otras, la antagonista de Los cementerios de París, de Silver Kane, va directamente a la yugular, pero el riesgo parece tener sus compensaciones: «Tenía cintura de bailarina y muslos de gimnasta. No había en ella un átomo de grasa inútil y sin embargo se diría que le sobraba un poco de allí, un poco de allá. Serge, que entendía de mujeres, jamás había visto ninguna que estuviese tan maravillosamente proporcionada como aquélla». Los detectives de quiosco entendían de mujeres, lo que no les privaba de caer en sus redes y en sus brazos. Como dice el infeliz protagonista de Ésta es mi historia,