9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2012

Etwa drei Monate lang lebte Roger Willemsen in Bangkok, verließ sein Zimmer allabendlich um 18 Uhr und kehrte im Morgengrauen zurück. In den Nächten durchstreifte er mit dem in Bangkok lebenden Fotografen Ralf Tooten die Stadt: die Nachtclubs, Karaoke-Bars und Massage-Salons, die Kickbox-Studios, Nachtmärkte, Tempel und Baustellen. Er besuchte Wahrsager, Tätowierer und Aura-Fotografen, den Amulett-Markt, den Jahrmarkt der Gastarbeiter, das Straßenkino. Er aß bei den Insektenverkäufern, fand die geheimen Schlafplätze der Arbeitselefanten und campierte unter den Demonstranten. Er fand Zugang zu Nobel-Clubs, aber ebenso zu den Glücksspielern aus den Armen-Wohnblocks.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 288

Ähnliche

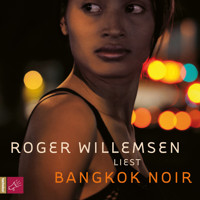

Roger Willemsen

Bangkok Noir

Fischer e-books

Sieht man die nächtliche Stadt aus der Ferne, nähert sich als Fremder, als Augenzeuge bloß, dann scheint sie nicht schön – oder mehr als das. Wie sie sich in dieser Ebene niedergelassen hat, das Flusstal bevölkert, die Erde bedeckt, sich Hügeln und Senken anschmiegt, an den Aderlauf der Kanäle drängt, sich zugleich über die Natur hinwegsetzt und sie vereinnahmt, wie sie Fülle und Verschwendung über der Landschaft ausgießt, einen hellen Himmel spannt, Lichtpunkte und -reflexe verteilt, wie sie ihre Formen aus der Erde treibt, ihre Strukturen organisiert, ihre Muster wiederholt und die allgegenwärtige Bewegung dirigiert, wie sie sich um ihre Hochbauten konzentriert, um sich im Dunkel der Ferne schließlich doch zu verlieren, bis sie sich in den Feldern und Wäldern endlich zerstreut hat, das alles charakterisiert die Polyphonie der Großstadt Bangkok, die lebt, als hätte der große Auslagen-Arrangeur gerade erst seine Hand aus der Dekoration gezogen.

Wie viele hochentwickelte Formen geistiger Aktivität müssen zusammenkommen, damit dies entstehen kann! Wie viel Intelligenz muss dauernd am Werk sein! Die Ströme von Wasser, Licht, Verkehr, Kraft, Elektrizität müssen gebündelt, die Schneisen für Essen, Waren, Arbeitskraft müssen geschlagen und in jeden Winkel geführt werden. Selbst die Sentimentalität derer, die hier leben oder hierher zu Besuch kommen, will beantwortet werden. Die Stadt muss dem Glauben Lichtinseln, dem Schönen Raum geben, die Unterhaltung der niederen und der verfeinerten Art kultivieren, sie muss selbst alle Leibesfunktionen erfüllen, sie muss leben, und wo sie stirbt, muss sie nachwachsen und sich erneuern. Überall, bei Tag und Nacht, ist sie zugleich Stadt und Märchenwald.

Am Times Square, der auch in Bangkok den Puls zählt, sitzt ein Blinder, hält seinen Becher zwischen den gefalteten Händen in Höhe der Stirn, Ehrerbietung bedeutend. Von oben herab, wie man ihn anschaut, blickt man direkt in seine toten Augenhöhlen. Die Nacht in seinem Kopf berührt die Nacht, die gerade über die Stadt kommt. Er hört ihr nicht zu, er hört sie bloß, so lautstark wirft sie ihre Maschine an: Die Nachtmenschen kommen, die Nachtlichter funkeln, die Nachtclubs öffnen ihre Türen, die Nachtmärkte häufen ihre Güter. Was sie gemeinsam produzieren, ist Verschwendung, ist Überfluss an Licht, Kraft, Appetit, und von den Lustversprechen bleibt am Ende zumindest das Versprechen.

Sechs Uhr abends. Einbruch der Dunkelheit. Wer lebt für jetzt? Die Erwachenden: Nachtschattengewächse und Lemuren. Nicht ein Einbruch, eine Niederkunft ist es, ein Herabkommen vom Himmel, ein Rückzug des Wohlwollens. Der Taghimmel verglimmt. Er weicht der Strahlkraft der künstlichen Beleuchtung, der gleißenden Neon-Schriften, der gelben Bogenlampen über den Schnellstraßen. Wo die große Lichtquelle erlischt, erhält das Kunstlicht seinen Auftritt. Jede Helligkeit ist jetzt eine produzierte und bewacht parteiisch ihren Hof. Doch was ändert der Lichtwechsel?

Niemand macht die Nacht zum Tage. Jetzt werden die Räume von Schatten definiert. Die Gesichter greifen auf andere Ausdrücke zurück, die Orientierung tastet ins Licht, die Effekte übernehmen. In die Nacht hineingeschminkte Augen strahlen, in die Nacht gestülpte, mit Gloss gefirnisste Lippen beißen in Papiertaschentücher, in die Nacht gepinselte Eyeliner geben sich nofretetisch, und die Nägel, die Dekolletés, die Fußgelenke, alle empfangen ihre Akzente. Wirken muss alles und duften und Einen fixieren, der hängenbleibt, der den begehrenden oder den liebenden Blick kultiviert – nur dafür. Die Karren werden herausgezogen, die Suppen angesetzt, die halbe Stadt macht sich ausgehfertig, und die Stimmung sagt: Später, zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Nacht, wird es wichtig sein, dass ich meinen Platz habe, mit meinen Kesseln und Geräten, mit meinen Boxhandschuhen, mit meinen matt gecremten Beinen, meinem Schmuck.

Die Dämmerung ist der Zustand, in dem man der Ausbreitung der Geheimnisse zusehen kann. Wo eben noch ein Baugerüst war, weht jetzt nur noch eine Plane durch die Schatten, von innen eingeatmet und wieder herausgepustet. Das Licht fließt nicht, es zerstäubt, ehe es sich auflöst, ja, es gibt seine Hoheit ab an das Kunstlicht, an den Mond, an die Bauleuchten, die Reflexe in den Pfützen, an die Neonröhren und die Funzeln.

Dann enden die Tages-Industrien, und die Nacht übernimmt mit Essen, Tanzen, Feiern. In jede Richtung pulsiert das Vergnügen. Alle, Dienstleistende und Hedonisten, wenden sich ihm zu und bereiten ihm den Weg. Kein Ort ist davon unerreicht: In den Hochhaus-Bars bestellt man die Nistplätze der Reichen; in den Mietshausblöcken sitzt man am Boden zum Glücksspiel; in den Slums setzt man sich unter eine Plane und kocht und zecht; auf den Märkten bindet man Blumen für die Liebenden, und zuletzt kommt der Mond raus und bellt den Hund an.

Auf den Anlegern am Fluss werden jetzt Tische aufgestellt, Bänke mit Blüten bestreut. Der Bandstand ist plötzlich besetzt. Eine Karaoke-Maschine nimmt zuerst den Betrieb auf und schreit, dass man es auf den Schleppern hören kann, die vorbeituckern, und manchmal kehrt der Gesang sogar in Fetzen zurück, es sind die Stimmen der mitsingenden Matrosen von den mit Kies beladenen Langbooten, die sich im Dunkel der Nacht verlieren. Selbst auf der anderen Flussseite ist diese Musik vernehmbar. Sie reicht hinüber zu den goldenen Pagoden, den feierlichen Tempeln und Palästen.

Ein Ausflugsdampfer dümpelt auf dem Fluss. »Lang lebe der König«, jauchzt ein Bettler dem Porträt Bumiphols auf der Backbordseite entgegen. »Der geliebte König!« Die im offenen Restaurant am Pier stimmen ein: »Lang lebe der König! Er lebe!« Wie lange feiern sie seinen 80. Geburtstag nun schon auf den mit Lichtergirlanden geschmückten Booten, mit vom Ufer aus zugeworfenen Luftküssen, im Schatten der portugiesischen Kirche mit ihrem blauen Neon-Kreuz? An Königs Geburtstag, dem 5. Dezember, schließen die Bars schon um 20 Uhr. Auf Leinwänden verfolgt das Land die Live-Übertragung der Zeremonie. Mancher Untertan kniet in Ehrfurcht, eine Rede nach der anderen wird gehalten und aus voller Brust die Nationalhymne gesungen.

Selbst die Kellner, die in gebatikten Hawaii-Hemden zwischen den Ständen hindurchwieseln, werfen einen bewundernden Blick zu den geschmückten Booten, den neuen gelben und den alten Kästen, die hölzern und düster vorbeitreiben wie verlassenes Leben, totes Holz, beäugt von den Hotel-Waben mit ihren tausend Fenstern.

Auch die neuen, unfertigen Großbauten wirken jetzt wie Findlinge oder antike Dschunken, in deren Schatten sich die ersten Märkte ausbreiten mit ihren labyrinthischen Fluren voller Schuhe und Babykleidung. Der Wind kommt zügig durch das Flussbett, er greift sich einen Schwarm Musik, dort, wo die Musik aus all den Uferrestaurants zusammenfließt, und zerstäubt sie in der Mitte des Flusses. Aus einem der kleinen, mit fröhlichen Wimpeln dekorierten Boote ergießen sie sich jetzt, die heimkehrenden Ausflügler, und verlaufen sich wie Gischt rings um jenen Wohnturm, der wie eine mineralische Druse in den schwarz schimmernden Himmel ragt. Die Nacht schlägt ihren Mantel über die Kulisse, schimmernd in einer Gaze aus Licht, Rauch, Duft und Feuchtigkeit.

Auf der nächtlichen Brücke: Der Mann, der da mitten auf dem Grünstreifen steht, besitzt so weit auseinanderstrebende Augen, als wolle er beide Straßenseiten gleichzeitig observieren. Die Jungen, die Liebespaare kauern auf den Pollern, die die Fahrbahnen vom Gehweg trennen. Sie trinken Bier, und wenn sie aufbrechen, miauen die Mädchen hinter ihnen her. Mutwille ist in den Augen der Scheidenden. Sie brechen auf, als ließen sie nicht allein das hier hinter sich, sondern alles, und die Zurückbleibenden schauen bedenklich, als müsse sich dieser Aufbruch eines Tages rächen.

Auf der anderen Seite haben unter den aufragenden Schrägen der grün-metallenen Brückenverstrebungen zwei Katoys, auch »Ladyboys« genannt, begonnen, füreinander zu posieren. Das gefällt ihnen: die zurückgeworfenen Köpfe mit den elegisch zur Stirn geführten Handrücken, der angehobene Rocksaum zu dem O-la-la-Gesicht, dann wird das dünne Bein auf dem Brückengeländer abgestellt und mit obszöner Bereitwilligkeit seitlich weggeklappt, so dass die Dessous, die rotseiden gehaltenen Dessous, sichtbar werden zum Vibrieren der Brücke, zum Donnern des Verkehrs. Die beiden schmiegen sich jetzt an die Eisenpfeiler in Erinnerung an etwas, das nicht Sex ist, sondern eine Pin-up-Reminiszenz. Sie frieren ihre Bewegungen ein, bis niemand mehr da ist, sie zu fotografieren. Dann kosen sie einander, wenden sich dem schwarzen Fluss zu und schauen stumm hinüber, wo die Stadt auf dem Bauch liegt und die Beine spreizt.

Alle haben ihre Nacht. Glauben Sie nicht, sie flirre nur in den Bars, da ist ihr Flirren Routine. Glauben Sie nicht, sie sei stumpf und tot auf den unbelebten Plätzen, wo sich zwischen den Kerzen nur ein paar Kniende mit Blumen am Denkmal von Rama V. verneigen. Der eine von ihnen ist ein Schwede, groß, rotgesichtig und korpulent, nicht unbezecht und im kanariengelben Trikothemd mit dem Namenszug von Henrik Larsen eine komische Figur.

»Aber«, erklärt er, »dieses Denkmal hier« – dankbar blickt er hinauf zu dem ehrenhaften Reiter im Nachtschatten – »ist die Wiege meines Glücks. Denn hierher bin ich heute«, er erhebt die Stimme, »fünfzehn Jahre später zurückgekehrt, aus Dankbarkeit.«

Ich sehe mir das Denkmal an, das eine Wiege sein soll, und verstehe nicht besser.

»Lon!«

Aus dem versprengten Häufchen der abseits bei den Kerzen Knienden erhebt sich eine auch für Thai-Verhältnisse klein gewachsene Frau. Sie reicht ihm nicht bis zur Brust, stellt sich aber sofort neben ihm auf, als würden gleich die Hymnen gespielt.

»Nicht wahr: Vor fünfzehn Jahren hat hier unser Glück begonnen.«

»Vor fünfzehn Jahren, hier«, bestätigt die Frau, aber das Glück ist nur bei ihm, und der Blick, den sie ihm zuwirft, während sie darauf besteht, jetzt zu den Betenden zurück zu müssen, verrät Fremdheit, fast Animosität. Der Schwede aber schwärmt trunken vor sich hin, seines Glückes gerade so sicher wie froh.

Glauben Sie nicht, die Nacht sei so exzentrisch wie die Katoys, die Vertreter des »Dritten Geschlechts«, es Ihnen am Rande der Sukhumvit Road mit flamboyantem Gebaren weismachen wollen. Das ist nur eine späte Blüte dieser Nacht, in der, wer in den Clubs und Bars leer ausgegangen ist, noch auf der Straße sein Glück suchen muss. Sein spätes Glück.

In der Nacht ragen die höchsten Repräsentationsbauten Bangkoks mit ihren schimmernden Spitzen als galaktische Morcheln in den Himmel. Ein parfümierter Mercedes fährt vorbei. Am heruntergekurbelten Fenster eine Lady mit Handschuh, nacktem Arm, einer Zigarette, die behutsam abgeascht wird, alles verzögert. So taucht ins Nachtleben manchmal sogar die Prinzessin, von der man raunt, dass sie sogar eine Tätowierung trage auf ihrer königlichen Haut.

Am tiefsten aber ist die Nacht, wo ihr Schlaf am tiefsten ist, wo sich die Schatten schwarz färben und wo nichts hörbar ist als der Atem der Schlafenden. Zu beiden Seiten der Wasserstraßen vielleicht, wo sich die Sandalen vor den Türen häufen und man das Husten vernimmt, wie es durch die offenen Fenster bellt, wo sich die Hundekörper, an den Asphalt gedrückt, seufzend heben und senken. Manche der herumliegenden Sandalen sehen aus wie im eiligen Schritt zurückgelassen, und darüber baumeln die Nachthemden und nehmen den Geschmack der Nachtluft an. Es ist die Zeit, in der fiepende Ratten durch den Dunst der Abfälle an den Kanälen schnuppern und das Wasser unter den Barken schmatzt. Wenn man auszieht, um die Nacht zu suchen, wird man ihrer viele finden: Die junge Nacht ist voller angefangener Geschichten. Sie ist halbstark und will noch so viel. Die späte Nacht hat es hinter sich. Sie sucht nur noch eine Form zu erlöschen, dem Staub zuzusehen, wie er sich senkt. Sie hat keine Stimulanzien mehr für die schwindende Vitalität derer, die den Heimweg angetreten haben oder bloß einen Platz suchen, einen schattigen Winkel, um ihr Exil im Schlaf zu finden.

Alle tun jetzt überall das Gleiche. Erfasst vom selben Rhythmus, legen die Marktleute Planen über ihre Wagen, stolpern die Tänzerinnen die Treppchen von ihrem Steg herab, legen sich die Straßenkinder in Rudeln in die Rabatten. Die Elefantenführer drehen ihre Tiere um und führen sie weg, die Hippies verdämmern. Die einen sind Teil der Versprechen dieser Nacht, die Zweiten sind die, die sie suchen, die Dritten sind Gaffer, die Vierten Profiteure, die Nächsten Parasiten, Nutznießer, Mitschwimmer. Sie treiben als Plankton durch die Stadt, und alle ernähren sich voneinander.

Das letzte Pferderennen ist eben gelaufen, vor den Gittern des Lumpini Parks sammeln sich die Bodybuilder an ihren Geräten. Die Foto-Vernissage in der Keramikabteilung des Großkaufhauses wird gerade geschlossen, die Tanzgruppe am Erawan-Schrein tritt, jetzt wieder profan gewandet, vor die Tür ihrer Umkleidekabine und besteigt die Ladefläche eines Pick-ups, das Zimmermädchen hat den Kittel abgelegt und macht sich in Jeans auf den Weg zum Tanztraining. Überall drehen sich Schlüssel im Schloss. Überall fließt Kraft aus.

Doch haben nicht jene, die jetzt unterwegs sind, auf den Einbruch dieser Dunkelheit gewartet, auf die Versprechungen ihrer Nacht? Alle haben sie Pläne, wollen die Nacht fleddern und ihr ein Stück herausreißen, etwas als Trophäe mitbringen, das ihnen über den Tag hilft. Am Tag liegt Staub auf den Armen der Obstverkäuferinnen, in der Nacht weicht er parfümiertem Puder. Am Tag ist die Hitze Großmacht. In der Nacht schiebt sich ein Schatten über die Hitze, und darin blühen sie alle. Manche sind wie Rosen, bereit, am Tisch eines Restaurants, auf einem Hotelbett oder in einem Tempel zu enden.

Touristen strömen in die Stadt, die im Thai die eigene Vergangenheit bewundern und agieren, als wollten sie sagen: Wir waren auch mal klein und unterwürfig und ineffektiv. Dann sehen sie die Speisen überall und sagen: Wer soll das alles essen? Dann die Massagesalons: Wer soll so viele Verspannungen haben? Dann die Frauen: Wer soll das alles lieben? Und Männer blättern durch die Mädchengesichter wie durch Menükarten und bitten: Gib mir etwas, das ich fühlen kann. Nichts Perfektes also. Gib mir eine mit Vorbiss, eine Bittere, eine, die nur ich so sehe.

Noch um Mitternacht kommen die Fremden, »Falangs« genannt, mit den Flugzeugen an, noch nach Mitternacht warten die Mädchen dort, schlafend auf den Plastikschalensitzen, auf Männer, an die sie sich manchmal nur unvollkommen erinnern können. Monatelang hatten sie von diesen Freunden nichts als Ferienfotos mit ihren verrutschten Gesichtern und eine Stimme, die im Medium der Ferne telefonisch herandrang – aus dem Tag in die Nacht und umgekehrt. Die Mädchen sitzen in langen Reihen, kein Platz rings um das Arrival Gate ist unbesetzt. Sie blicken auf das Gate, alle einander ein wenig ähnlich, ähnlich im Alter, ähnlich in Herkunft und Schicksal. Es ist, als habe man gute Chancen, hier zu enden, auf einem Flughafen, auf der Stange, wenn man als Mädchen im Nordosten Thailands zur Welt kommt.

Nicht die angenehmsten Männer kommen. Manche nähern sich den Mädchen wie einem Fahrdienst, andere haben ein dünnes, strapaziertes Lächeln im Gesicht, wieder andere werden gleich körperlich, zu körperlich, und ziehen einen Flunsch, wenn sich das Mädchen schamvoll aus ihren Armen dreht. Da wenden sie sich zum ersten Mal ab, dem Ausgang zu, hinter dem die Tropennacht beginnt, in die der Fremde seinen ersten Seufzer entlässt. Das Warten, das sich nicht lohnt, vertreibt den Frauen die Zeit, und dann sehen sie aus, als setze sich ihr Warten über die Ankunft des Mannes hinweg und lasse sie ihre Bestimmung sehen: Warten – auf nichts Bestimmtes.

Bei Einbruch der Dunkelheit sieht man sie aus den Bürogebäuden strömen, die Erschöpften, die Ratlosen – erschöpft, denn seit vielen Stunden fließt ihre Vitalität nun schon aus, und eine eingeborene Vorstellung sagt ihnen, dass sie schlafen sollen; ratlos, denn mit dem Herunterkommen der Dunkelheit stellen sie fest, dass sie nicht mitschwingen, in diesem großen Moll der Nacht. Jetzt taumeln sie die Stufen herunter, jetzt stehen sie da, die Nachtarbeiter anstaunend, die zielstrebig laufen. Jetzt schauen sie nach den anderen aus, die so genau wissen, was sie zu tun haben, während sie selbst noch schwanken: »Ach, ich weiß nicht, was ich mit mir anfangen soll.« Bewusst ist ihnen nicht: Die Nacht wirbt nur um die Unentschlossenen.

Es brennt. Der Himmel kommt herunter. Seine Tiefe ist jetzt schwärzer. Seine Höhe nicht mehr hoch. Er lastet als ein wolkiges Massiv, nicht transparent, sondern dick und undurchdringlich. Die Blicke der Mädchen wenden sich fragend nach oben wie zu jemandem hin, der sich erst jetzt Gehör verschafft. Sie lassen ihn reden. Ist nicht jeden Tag irgendein Drama am Himmel? Noch ist da nichts.

Dann schiebt sich eine weiße Wolke seitlich an der Fassade entlang wie ein Luftgeist, der um die Ecke in die Gasse sieht. Der Rauch hat seinen Weg gefunden, ein bitterer Rauch, und die Mädchen setzen die Gläser ab. Gleich unter dem Schwarz der Wolkenwand schimmert es plötzlich wie Quarz, erst blass-, dann lachs-, dann feuerrot. Es sind Flammen, echte Flammen, die Mädchen springen auf, als könnten sie so besser sehen. Erst wenden sie einander ihre Gesichter mit den aufgerissenen Mündern zu, dann der Gasse, in der der Brand seine ersten Wolken abstellt. Es muss nah sein. Schon gellen die Sirenen der Feuerwehr aus der Nebenstraße herüber, die Silhouetten der Dächer sind nun schärfer geschnitten. Zwei, drei Blocks weiter – da muss es sein. Die Mädchen laufen los, angezogen von der Aussicht auf das Drama der Fassade.

Vor dem Haus in der dunklen Gasse warten zwei schnittige Feuerwehrwagen, Uniformierte, Behelmte, Maskierte fachsimpeln in einem Rudel vor den Schaulustigen, die nach oben zeigen. Jemand telefoniert, einer der Feuerwehrleute resigniert, er hat den Helm schon wieder abgelegt – zu kurz die Schläuche, zu schwach der Wasserdruck, zu fern das Objekt, zu oft das Gleiche? Noch immer stehen die Helfer ratlos, noch immer dringen Menschen aus den umliegenden Häusern – wie im Schlafanzug stehen sie da zwischen den fetten roten Schläuchen und staunen das lichterloh brennende Bauwerk an. Wird es nachgeben, kollabieren? An einem Nachbarhaus hat man die Feuerleiter gelöst und auf die Straße geklappt. Wasser spritzt, in welche Richtung, kann keiner erkennen. Jedenfalls ist jetzt das Pflaster glitschig. Die Rauchwolke, die vor der Fassade flaniert, hat ein auberginefarbenes Kolorit angenommen, und sie dunkelt noch nach und gibt ihr beißendes Aroma ab.

Das Feuer spricht im Innern des Hauses, dann lärmt es und poltert. Alle ringsum scheinen dagegen anzuflüstern. Und es wird heller. Die Strahlkraft der Flammen hat jetzt etwas Transzendentes wie zur Vorwegnahme einer Erscheinung. Könnten die nun schneeweiß gleißenden Wolken nicht auseinandertreiben? Als sie es tun, baumelt ein Schild »Tailors and Alterations« über der Gasse. Die Balkons der umliegenden Häuser teilen sich die Anwohner mit den Feuerwehrmännern, aber nur diese sind maskiert. Sie diskutieren. Niemand verzweifelt. Niemand klagt. Als sei es ein Brand ohne Schaden und ohne Opfer. Unten streben in einem flachen Winkel drei Strahle aus den Schläuchen bis in den zweiten Stock. Die Wut der Feuersbrunst aber beginnt im dritten, vierten, wo nur Wolken lasten und nicht mal offene Flammen erscheinen. Auf dem Balkon nebenan sammelt die Mieterin noch seelenruhig die Leibchen von der Wäschespinne. Auch sie verschwindet gleich in einem Gemisch aus Sprühregen und Rauch, denn jetzt haben die Feuerwehrleute begonnen, die anliegenden Apartments mit Salven einzudecken.

Inzwischen malen vier Fontänen ein hochhackiges M in den Nachthimmel. Auf seinen Spitzen gleißt es so weiß, als habe jemand im Zimmer Flutlicht angezündet. Doch alles kommt von außen. Schon fließt das Wasser wieder in breiten Bahnen vom Balkon ab, ergießt sich auf den nächst unteren und von dort auf die Straße, wie in einem riesigen Wasserspiel, zu dessen Füßen die Schaulustigen erste Fotos machen, wobei sie dem Feuer anerkennende Blicke zuwerfen.

Der Feuerwehrmann neben mir richtet eine starke Taschenlampe auf die Fassade. Das Licht, das sie spendet, ist nötig und wirkt doch theatralisch. Während er weiter seinen Lichtschein auf das Gebäude richtet, wird er auf den Feuerwehrwagen klettern und zur Menge reden. Die Wolke hat sich jetzt verdüstert. Mürrisch will sie sich ins Innere des Apartments zurückziehen. Noch immer reicht keine Leiter hoch genug. Die Schläuche kläffen die Wand an, sie pissen halbhoch gegen das Haus, das Feuer aber orgelt ungerührt weiter.

Auch aus den Nachbargassen dringen jetzt die Schaulustigen, wie Schattenrisse gegen eine Leinwand geworfen, vom rückwärtigen Licht der Hauptstraße beschienen. Immer mehr Fontänen peitschen gegen die Fassade. Das Feuer aber bauscht sich und winkt von oben herab, ehe es weiterwogt. Inzwischen hat sich wohl eine Hundertschaft von Polizisten versammelt. Doch legen die meisten nur den Kopf in den Nacken und betrachten das Flammenspiel wie eine Ausstellung. Was sollen sie auch anderes tun, als den Springbrunnen der Fontänen am Leben zu erhalten, während im Geisterhaus nebenan die Göttin beide Hände vor der Brust verschränkt.

Die Nachtschwärmer, schwärmen sie in die Nacht oder schwärmen sie die Nacht an? Zwei treten vor die Tür ihres Hotels, legen synchron die Köpfe in den Nacken, inhalieren Himmelsluft, senken die Köpfe, suchen das Blickfeld nach Angeboten ab, nicken sich zu und stechen in See.

Auf der Rückseite des Gebäudes arbeiten fünf bekittelte Angestellte und eine Frau in der großen Hotelwäscherei. Jede Nacht stehen die Tore, die von dort zur Unterführung hinausgehen, weit offen. Schwaden heißer Luft, gesättigt vom Aroma parfümierter Seife, dringen in den Tunnel. Drinnen arbeitet man zwischen meterhohen Bergen weißer Laken. Dampf tritt aus den Rohren und schlägt sich auf den Laken nieder, Schweiß fällt in die Wäsche und wird eingemangelt.

Zwei Arbeiter treten auf die Straße, nichts kühlt sie. Der Blick in die Achatschichten des Himmels sucht die Höhe, weil es da oben, in hoher Höhe kühler werden muss? Sie stehen vor dem Rachen des Gangs, in dem sich der helle Quader der Wäscherei öffnet. Nichts bewegt sich, nur der Luftzug der Straße hebt ein paar Schnipsel auf und trägt sie vor den »Nirwana Massage Club«, wo die Mädchen in ihren grünen Kitteln auf den roten Fliesen lagern und in den Verkehr starren. Selbst ihr Schnattern ist fast verstummt, und wenn einmal ein Lachen in Umlauf gebracht wird, verläppert es schnell.

»Kommt rein«, rufen sie. »Kommt bitte rein.«

»Kommt raus. Hier draußen ist es schöner.«

Sie schütteln die Köpfe, imitieren die Handgreiflichkeiten der Lust. Wir schütteln die Köpfe.

»Tu es mir zuliebe«, ruft eine. »Mir ist so langweilig. Vögeln ist immer noch besser als das dauernde Warten.«

Auf dem Schaufenster prangt als Halbkreis aus Großbuchstaben die Bezeichnung »Massage Therapy«. Dahinter steht der Tresen mit seinen Schautafeln, seinen vertrauenswürdigen Präparaten, seinen Diplomen, und am Ende des Flurs wartet schon die massige Fachkraft auf ihrem Stühlchen neben dem Bett und dem Handtuch darauf, samt der Aufschrift »Love me«. Sollte das zu viel verlangt sein, bliebe immer noch die Massage mit dem Namen »Happy Ending«. Sie kann auf Wunsch sogar von Hunden in Anspruch genommen werden.

Wenn man in einer europäischen Großstadt nachts durch die Straßen geht, liegt hinter jedem erleuchteten Fenster ein Versprechen. Diese Lichter sind »atmosphärisch« und suggestiv: Wie würde man wohl selbst in solchen Räumen leben, welche Geschichten würden sich dort entwickeln?

In Bangkok versprechen die Lichter so wenig wie die Innenräume. Kalt-weiße Orientierungsstrahler beleuchten die Utensilien des täglichen Gebrauchs, die Zimmer sind Orte bloß, an denen man den Körper ablegt, wenig mehr.

Als ich einmal von vier Barmädchen eingeladen wurde, sie in ihrem Zehn-Quadratmeter-Zimmer zu besuchen, das sie ihr »Apartment« nannten, war ich gespannt zu erfahren, welche Gegenwelt zum Leben an der Stange ich finden, wie die Wände dekoriert, der Privatraum gestaltet sein würde. Er war nicht gestaltet, und die Vorstellung, er müsse eine Gegenwelt bieten, war wohl nur meine.

Von der großflächig beschädigten, stellenweise desinteressiert dahinwelkenden, rot-blau-verschossenen Tapete regierte eine in brünstiger Geistesabwesenheit dämmernde Paris Hilton, die wiederum ihr schneeweißes Dekolleté regierte. Daneben hing auf einem Draht-Kleiderbügel ein gestreiftes Polohemd, links davon ein Kalenderbild von der Trauung des Königspaars, rechts zwei nackte Frauen im Wasser, auf deren Brustspitzen weiße Sterne prangten, den Schein zu wahren. Der Werbeprospekt einer Bowlingbahn war teilweise vom Bild einer Schauspielerin verdeckt. Am größten aber war das schwarz-weiße Fünfziger-Jahre-Paar, das sich am Strand küsste – er tätowiert und in Jeans, aber mit neckischer Hillbilly-Frisur, sie bloßbeinig und blond, den Blick abwesend über seine Schultern gerichtet. War das die Gegenwelt? Oder der Mönch daneben, die Ganesha-Statue samt Amulett? Oder die gerahmte Fotografie eines Herrn mit Strohhut, der aus der Kolonialzeit würdig, aber unternehmungslustig aus dem Bild sah? Voller in alle Himmelsrichtungen weisender Wünsche war das Zimmer, unterscheidbar, aber nicht individuell.

Das Wohnzimmer des Apartments, in dem ich wohne, schaut auf die Flanke eines Parkhauses, und dieses steht so nah, dass ich fast mit dem Arm hinüberlangen könnte. Nur vereinzelt werden hier Wagen abgestellt, aber ein Toyota Pick-up und im Stockwerk darüber ein schwarzer Mazda rühren sich nicht von der Stelle. Auch einen Spülstein gibt es in der Ecke des Parkdecks, samt zweier ergrauter Lappen, einem gelben Schöpfeimer, einer Wurzelbürste, einem Stück Seife, einer Pappe und zwei Keramikschalen. Einmal habe ich in der Dämmerung einen Mann in dem Mazda sitzen sehen. Ganz still und reglos; erst als er die Zigarette anzündete, bemerkte ich ihn. Dann hat er wieder für Stunden nichts getan.

In der Nacht darauf entdeckte ich, dass auch der Toyota bewohnt war. Der Mann, der hier lebt, breitet manchmal sogar eine Decke auf der Ladefläche aus, auf der er schläft. Manchmal schlappt die Decke hinten aus dem Wagen heraus. Dann hat er es vor Müdigkeit nicht mehr geschafft, sein Bett zu machen. Stecke ich den Kopf aus dem Fenster, erfasst mich der Lärm der Straße und der umliegenden Baustellen als ein großes Crescendo.

Als ich einmal morgens heimkam, konnte ich beobachten, wie sich die beiden Männer wortlos am Spülstein wuschen. Sie legten ganz unauffällige Anzüge an, und der eine wählte sogar eine Krawatte. Aber offenbar trafen sie sich nur zum Waschen auf diesem Stockwerk.

Manchmal komme ich nachts in mein Zimmer. Dann steht er da, der Eine, steht an der Brüstung des Parkhauses im Stockfinstern und betrachtet die Häuserfront gegenüber, die meines Apartments. Manchmal schalte ich dann das Licht nicht an und betrachte ihn von hinter der Gardine aus, wie er mich betrachtet. Manchmal sehen wir uns direkt an, ohne uns zu sehen. Er kann lange an der Brüstung lehnen und nichts tun als uns betrachten. Manchmal flaniert er auch im Parkhaus auf und ab. Wenn an einer anderen Stelle unseres Hauses ein Licht aufflammt, schlendert er ruhig hinüber und stützt sich wieder mit seinen Unterarmen auf die Brüstung. Von meiner Seite aus wirkt es, als schaue er den Heimkehrern beim Heimkehren zu.

Es ist nicht viel an uns zu sehen. Es ist nicht viel an ihm zu sehen. Trotzdem kann ich mich oft nicht davon lösen, die Dramen der Nachbarzimmer in seinen Augen zu suchen. Einmal haben, während ich hinter der Gardine stand, um ihm zuzusehen, sogar die Vögel der Nacht begonnen, in diesem Parkhaus zu zwitschern. Das war ein feierlicher Augenblick, der uns beide glücklich machte, denn auch er lächelte – bis ich entdeckte, dass er nicht lächelte, sondern die Geräusche mit einem Zwitschermaschinchen im Mund selbst hervorbrachte.

Das schmale Boot gleitet durch das schwarze Wasser wie eine Natter. Mit dem Bug schneiden wir die Welle und lassen sie ihren Fächer öffnen, plissiert von Schaumgekräusel. Die Bürogebäude haben um diese Zeit leere Gesichter. Ihr Licht steht nur noch im Raum, es scheint nicht mehr. Läden, Clubs und Bars wenden uns den Rücken zu. Aber der farbige Widerschein der Neonschriften konturiert noch ihre Profile, und manchmal lugt ein Moulin-Rouge-Flügel, eine Las-Vegas-Attrappe um die Ecke.

Nur die Hüttchen wenden uns ihr müdes Gesicht zu, mit dem halb erloschenen Licht in den Fenstern, dem Fernsehblau oder dem Kerzenschein. Ein wenig frischer Atem hebt sich von den Wellen und streift die Schlafzimmerfenster. Die Latschen verteilen sich vor den Türen wie abgeworfen in plötzlicher Freiheit, die Hunde haben sich platt wie ihre eigenen Scherenschnitte danebengelegt. Dann tritt die Stadt zurück, öffnet den Raum ins Finstere, und hier, wo es ländlicher wird, schimmert nur noch Kerzenschein.

Heimkehrer springen von den Booten auf die Planken der Anlegestellen und verschwinden auf den Feldwegen, unter den Bäumen, zwischen den weiter entfernt liegenden Baracken. Die Wellen der urbanen Betriebsamkeit verlaufen sich. Die Fahrt wird langsamer. Wo wir ankommen, wird keine rechte Siedlung mehr sein und kaum Licht und allenfalls schlafendes Leben, und zurück wird auch niemand wollen. Jetzt ist die Stadt nur noch an ihrem Lichtschein erkennbar, diesem großen, wie in einer Schneekugel erleuchteten Himmel, der das Licht und das Geschrei in sich aufnimmt, mischt und schluckt.

Es kann passieren, dass ein Taxi den Fahrgast ablehnt, des Weges, der Staus, des Aussehens oder Akzents, einer Laune wegen. Es kann auch sein, dass der Fahrer den Fahrgast hinauswirft, weil er gerade Lust auf Jim-Joom-Suppe verspürt, vielleicht lässt er dich auch warten, isst, fährt weiter und spricht zwanzig Minuten später seinen ersten Satz: »Ich bin ganz zufrieden mit meinem Toyota.«

Wir rasen mit Motorrad-Taxis über eine Schnellstraße, dann über die Stadtautobahn auf ihren hohen Stelzen, immer in Augenhöhe mit den Billboards, auf denen die von innen erleuchteten Gliedmaßen westlicher Frauen sich an Produkte drücken, die hier kopiert und von den Kopien amerikanischer It-Girls ausgeführt werden. Bei Regen ziehen die Beifahrerinnen auf den Motorrädern Plastiktüten auf, reißen Löcher hinein und rasen vorbei wie Munchs »Schrei«.

Wo die Gegend zerfällt, wo die Villen Baracken weichen, wo verstrüppte Wiesen und Silos übernehmen, zweigen auch die Transparente für Luxusgüter ab und nehmen lieber den Weg zum Flughafen. Hier außen auf der Nebenstrecke aber mischen sich die Formen. Die durcheinandergeflochtenen Brücken lassen unter ihren Pfeilern Räume entstehen wie Kathedralen, ambitionslos hingeklotzte Bürogebäude tragen verspiegelte Brillen. Die Mädchen vor den Bars sind bestiefelt, ein furzendes Tuc-Tuc verdrängt jeden anderen Lärm, und um die Garküchen sammeln sich Mikrokulturen. Ein Mädchen springt vom Gepäckträger eines Motorrads und schwebt in halber Fahrt fast in die Suppenküche, wo die bleiche nackte Ente kopfüber in der Vitrine baumelt und in das Öl starrt, das ihr aus dem kahlen Kopf tropft.

Dann öffnet sich zwischen den verspiegelten Ladenzeilen ein Torbogen mit Blick auf die geschwungenen Terrassen und Balkons der Mittelmeerarchitektur des europäischen Fin de Siècle, die mit Säulchen und Erkern, mit Giebeln und Gesimsen protzt. Auch Kübel mit Palmen stehen davor, als blickten sie auf die Côte d’Azur. In den Fugen der Gesimse haben sich dramatische Schatten eingenistet, die Faltenwürfe der Architektur. Die streunenden Hunde aber, die in diese Schatten laufen, verschwinden und kehren nicht wieder.

Und mehr Mediterranes, Orientalisches: In einer Seitenstraße reihen sich die geschlossenen Prospekte sarazenisch inspirierter Fassadenarchitektur mit ziselierten Säulchen, geschwungenen Giebeln, morgenländischen Fensterordnungen. Eine Sackgasse voll Venedig, auf eine Backsteinmauer zulaufend, von staubbedeckten Palmen beschattet, von Gaslicht befunzelt, und die vier Jungs, die hier eben noch über dem Motor eines Pick-ups konferierten, haben eine leere Colabüchse aus den Abfällen gefischt und spielen Zwei gegen Zwei. Von den edlen Fassaden scheppert es hin und her und zurück. Der Wachmann tritt aus dem Schatten mit Goldrand, der über dem Eingang des Zentralpalastes liegt, vor die vergitterten Fenster, unter die versenkten Lichter aus den Decken und Gesimsen, und mein Blick geht hoch über das Portal, wo in goldschimmernden Lettern der Name des Hauses prangt: »Utopia Jewellery«.

Aus dem schmutzigen Licht der Bürogebäude treten die Business-Men ins Kerzenlicht der Straße. Jetzt essen sie selbst in den Suppenküchen, auf die die Fenster ihrer Büros gehen. Der Wachmann schläft auf seinem Stuhl. Das Mädchen zieht den Freund an der Hand in den Unterstand und lacht wie eine Marionette, der man einen Faden kappt. Die eine Körperseite sackt einfach in sich zusammen, kaum dass das stumme Lachen eingesetzt hat. Eine Schwangere mit großen schwarzen Höfen um die Augen hat im Bademantel den Bus bestiegen und fährt dem Bumrungrad Hospital entgegen. X-beinig Wartende sitzen vor den Blumenbeeten.

Ein Händler schlurft vorbei, der nach Mitternacht an einer Haltestelle Kakteen verkauft, sie den Wartenden unter die müden Gesichter hält. Doch in diesen ist nichts als Duldung. Es gibt auch Thai-Männer, die ihre Mädchen abgeholt haben und nun den Ausdruck der Sorge nicht mehr aus dem Gesicht kriegen. Etwas Beschützerisches liegt darin, wie sie die Körper der kleinen Frauen decken. Doch wie leichtherzig die jungen Frauen unter ihren Blicken durch den Bus kommen! Der Wind bläst durchs offene Fenster die Haare der Leserin vor mir auf mein Buch.

Ihre Brille trägt die Schaffnerin an einer Kette, dazu einen Haarreif. Müde setzt sie sich auf einen freien Platz und starrt in den Verkehr, wo ein Junge unter der Treppe des Fußgängerüberwegs gerade ein Blatt Zeitung ausbreitet und eine Kollektion aus rosa Gürteln darauf drapiert. Da lächelt die Schaffnerin über die eigene Erschöpfung, die sie um diese Stunde nicht mehr kaschieren kann. Aber schon steht sie wieder, rasselt mit der Metallkassette voller Wechselgeld und mustert die Zugestiegenen. Von draußen dringt der Teergeruch der Straßenarbeiten herein, mischt sich mit Hähnchenduft, Bratfett, Kokos, Parfüm – der Eigengeruch der Nacht wabert in Schwaden zum Fenster herein.

Jetzt fährt der Busfahrer wütend, legt das alte grüne Vehikel in die Kurve, die Gänge hineinhauend und hart bremsend, fährt die Haltestellen nicht mehr geschmeidig an, so dass die Wartenden – die sich immer schon Meter vor der Haltestelle aufstellen, aus Angst, man könne sie übersehen – aufspringen müssen. Ich blicke auf die Hinterköpfe der Mitfahrenden, blicke den Schlafenden über die Schulter – wo kommen sie an? Plötzlich teilen sich die Häuserfronten. Brachland streckt sich, dunkle Wiesen mit glitzernden Pfützen liegen in der Schwärze des offenen Feldes. Der Bus muss halten. Eine Polizeistreife zieht den Fahrer aus seinem Führerhäuschen. Wir stolpern hinaus. Niemand fragt, niemand klagt, in alle Himmelsrichtungen gehen die Fahrgäste auseinander, in die Nacht.

Eine schummrige Sackgasse, vollgestellt wie ein Kellerflur. Vor den verdreckten Arkadenfenstern spielen drei dicke Mädchen Federball. Sie folgen dem Schweben des Balls mit den Augen, als seien sie neidisch auf so viel Leichtigkeit. Die Balkons biegen sich nicht allein von den Lasten feuchter Wäsche, häuslicher Geräte, Klimaanlagen, sie bröckeln auch, und die Gitter sind in ihren Verankerungen verrostet. Gute Nacht, Gasse, guten Schlaf, Schlafende! Doch »Moment«, sagt der Satay-Verkäufer, der seine Spießchen im hellen Wägelchen schaukelt, als seien sie sein Kind.

»Ihr müsst weitergehen, tiefer in die Gasse, wir feiern.«

»Feiern?«

»Ihr müsst kommen. Wir feiern den dreißigsten Geburtstag dieser Gasse.«

»Sie soll leben!«

Als Gäste der Gasse, die wir jetzt sind, laufen wir tiefer hinein, an der Seite zweier schlurfender Alter, die ihre Hausschuhe tragen, an der Seite zweier geschobener Fahrräder, tiefer in die Gasse. Eine junge Frau sitzt da und singt in ihren Suppenteller. Ein Mann instruiert seine Frau, wie sie den Ventilator zu halten hat, damit ihn der Luftzug am günstigsten trifft. Sein Blick ist anderswo, und der Blick des Mannes auf dem Motorrad, der jetzt mit laufender Maschine hält, um auch zu starren, ist ebenfalls anderswo. Die Singende blickt auf, auch sie lässt die Suppe jetzt im Stich, und selbst die Gattin, die noch den Ventilator justiert, hat Augen nicht mehr für diesen und nicht für den Gatten, sondern nur für die Mönche, die kämpfenden Mönche mit ihren Bambusstäben, ihrer luftakrobatischen Choreographie mit ihren den Himmel verdunkelnden Gewändern, die rauschend durch den Nachthimmel kommen, den Nachthimmel, den nichts so vibrieren lässt wie das Brummen des Projektors.

Drei Tage und Nächte lang feiern sie den runden Geburtstag der Gasse mit Filmen, über die von den Anwohnern abgestimmt wurde. Die Leinwand hat Schlieren, sie ist auch nur provisorisch zwischen zwei Balkons vertäut. Die Kinder sitzen im Fünf-Meter-Abstand davor, und auf der anderen Seite sitzen genauso viele, die den Film spiegelverkehrt lieber mögen. Zwei Freunde bleiben stehen und verfolgen mit offenen Mündern, wie der alte Mönch auf der Leinwand mit seiner schweren Ella-Fitzgerald-Brille zwei Blumenkinder ermahnt. Ihnen flößt die Brille mehr Respekt ein als der Greis, so scheint es.