9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

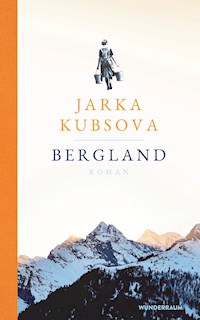

- Herausgeber: Goldmann Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

»Lesenswert bis zur letzten Seite und für mich der Roman des Jahres.« Karla Paul, Buchkolumne

Die bewegende Geschichte einer Bergbauernfamilie in den Alpen über drei Generationen

»Wer in diesen Zeiten eine kleine Auszeit vom nervigen Alltag braucht und Urlaub vom hier und jetzt machen möchte, der sollte mit diesem Buch nach Südtirol reisen.« Mike Altwicker, Buchhandlung Hansen&Kröger

Südtirol in den vierziger Jahren: Im abgelegenen Tiefenthal staunen selbst gestandene Bauern, als ihnen eine junge Frau vormacht, wie man einen Hof ganz alleine durchbringt. Rosa heißt die Frau, die die Natur versteht und lenkt, als habe sie nie etwas anderes getan. Mit aller Macht stemmt sie sich gegen den Fortschritt, der ihr kleines Reich in den Bergen bedroht.

Zwei Generationen später sind Rosas Enkel Hannes und seine Frau Franziska auf Feriengäste angewiesen, um den Hof zu halten. Als nach einem Unglück ihre Zukunft auf dem Spiel steht, erweist sich Rosas Vermächtnis als aktueller denn je.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 298

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Inhalt

Südtirol in den vierziger Jahren: Im abgelegenen Tiefenthal staunen selbst gestandene Bauern, als ihnen eine junge Frau vormacht, wie man einen Hof ganz alleine durchbringt. Rosa heißt die Frau, die die Natur versteht und lenkt, als habe sie nie etwas anderes getan. Mit aller Macht stemmt sie sich gegen den Fortschritt, der ihr kleines Reich in den Bergen bedroht.

Zwei Generationen später sind Rosas Enkel Hannes und seine Frau Franziska auf Feriengäste angewiesen, um den Hof zu halten. Als nach einem Unglück ihre Zukunft auf dem Spiel steht, erweist sich Rosas Vermächtnis als aktueller denn je.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Wunderraum-Bücher erscheinen im

Wilhelm Goldmann Verlag, München, einem Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH.

Originalveröffentlichung Mai 2021

Copyright © 2021 by Jarka Kubsova

Copyright © dieser Ausgabe 2021

by Wilhelm Goldmann Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

Covergestaltung und Konzeption: Buxdesign | München

Covermotiv: Collage von Ruth Botzenhardt unter Verwendung von Motiven von plainpicture/Hartmann + Beese und Bridgeman Images

Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling

ISBN 978-3-641-27222-7V002

www.wunderraum-verlag.de

Vielleicht find ich dich,

find ich mein Zuhaus

hinter blauen Bergen.

Johnny Cash,Wo ist Zuhause, Mama?

Tiefenthal

Das Dorf lag in den südlichen Alpen zwischen narbigen Felsen und zackigen Wäldern, und sein Name war Tiefenthal. Ein richtiges Dorf war es eigentlich gar nicht, denn anders als viele Dörfer hatte es keinen Mittelpunkt. Die Häuser waren nicht um eine Kirche herum gebaut und auch um keinen Marktplatz, auf dem ein Brunnen sprudelte. Die meisten Häuser des Tiefenthals verteilten sich auf den steilen Kämmen und Bergflanken ringsum. Einer bestimmten Ordnung folgten sie dabei nicht. Eher machte es den Eindruck, als hätte sie jemand wie eine Handvoll Saatgut im weiten Bogen über den Hängen ausgeworfen, wo sie dann in zufälligen und unterschiedlich großen Abständen zueinander gewachsen waren. Dieser Eindruck wurde dadurch verstärkt, dass sie sich – obwohl sie dort oben das einzig Menschengemachte waren – zwischen den Felsen und Wäldern ganz natürlich einfügten. Und zwar ohne Ausnahme, denn alle Häuser glichen einander; weiße Sockel mit Holzblockbau, auf dem die Lärchenschindeldächer saßen wie Vögel mit ausgestreckten Flügeln. Was sich bewährte, das behielten die Tiefenthaler bei. In der Regel standen zwei Häuser dieser Erscheinung nah beisammen, wobei das eine das Wohngebäude war und das andere der Stall. Ein jeder da oben war Bauer, und der typische Tiefenthaler Paarhof machte weithin sichtbar, dass man das Leben seines Viehs nicht viel geringer schätzte als das eigene.

Am höchsten gelegen, inmitten der steilsten Wiesen der Tiefenthaler Berge, war der Innerleithof. Blickte man vom Tal hinauf, musste man den Kopf weit in den Nacken legen. Unterhalb des Bauernhauses wuchsen einige alte Eschen. Im Winter, wenn sie nur mehr buckelige schwarze Stämme waren, konnte man aus einem gewissen Abstand nicht sicher sagen, ob da oben Menschen oder Bäume in der Wiese standen. Und ebenfalls aus etwa diesem Abstand konnte man meinen, dass hinter dem Hof die Welt endete. Rückseitig lag ein breiter Streifen Wald, aus dem spitzer Fels ragte, im Winter weiß, im Sommer grau, und dahinter kam nur noch der Himmel.

Dort oben am Berg wohnte die Innerleit Rosa. Man sah sie oft auf den Wiesen, und von den Tiefenthalern musste keiner zweimal schauen, um sie zu erkennen. Außerdem, wer sollte dort oben schon sein? Sie war ja ganz verwaist geblieben. Man sah sie ackern und Holz schlagen, man sah sie die Schweine füttern und den Gemüsegarten umstechen, das nickende blonde Pferd vor dem Pflug den Hang rauf- und runtertreiben und schwarze Furchen in den graspelzigen Bergrücken reißen. Da schuftet sie schon, die Innerleit Rosa, sahen die Menschen im ersten Morgenschimmer. Da schafft sie noch immer, im letzten Licht. Johan Breitenbergers Tochter, mit der keiner gerechnet hatte. Für die dieser Hof gar nicht bestimmt gewesen war, vom Vater. Und die ihn am Ende so bewirtschaftete, als ob es eine Bestimmung war, vom lieben Gott. Schön war sie und machte sich nichts draus, dürr war sie und lud das Heufuder wie ein Knecht. Schmales Gesicht, breite Hände: das Breitenberger Bauernerbe seit Jahrzehnten. Man sah sie nicht weinen oder in die Dunkelheit starren. Vielleicht tat sie das auch, drinnen, in der niedrigen Stube aus goldbraunem Holz. Aber dabei sah sie keiner.

Viele Jahre später, der Hof war noch derselbe, aber die Zeiten waren andere, hatte jemand eine Tafel neben die Eingangstür des Bauernhauses geschlagen. Höchster Kornhof des Tiefenthals stand darauf geschrieben, was die Besucher beeindrucken sollte. Korn war da schon lange keins mehr gewachsen auf dem Innerleit. Als dies noch der Fall war, hätte sich wohl keiner damit gerühmt. Unnötig wäre es außerdem gewesen. Denn wer hier den Namen eines Hofes kannte, der kannte auch den ganzen Rest; wie hoch der lag, wie steil die Wiesen waren, was der Boden taugte. Und was die Menschen, die dort lebten. Jeder wusste, dass zum Mayernhof ein Stück Wald mit dem besten Holz gehörte. Am Niederlahner brachte der Boden mehr Steine als Erdäpfel hervor. Am Egghof stand die größte Mühle. Dem Finailhof hatte eine Lawine zwei Kinder auf dem Schulweg begraben. Die Bastele Anna konnte krankes Vieh mit Kräutern und Beschwörungen heilen. Der Marsoner lag auf der Schattenseite und sah von November bis April keine Sonne, und vom Innerleit wusste jeder im Tiefenthal, dass er hart an der Anbaugrenze stand. Und was das bedeutete. Je nach Hof hatte man es schwer oder leicht, wurde man zäh oder verrückt, konnte man ackern wie ein Gaul, hatte einen krummen Rücken von der Bückerei auf dem Feld oder Melkerknoten an den Händen von der Schufterei im Stall. Du konntest einen Namen haben, aber es war der Name deines Hofes, der dir eine Geschichte und eine Identität gab. Deshalb fragte man im Tiefenthal nicht etwa: Wie heißt du? Man fragte: Von welchem Hof kommst du? Und wenn man es sagte, dann wusste der andere alles über dich.

Am Innerleit kam der Winter früher und verzog sich spät. Oft war die Erde bis in den April vom Frost noch hart wie Knochen, während andere weiter unten schon das erste Grün auf der Wiese sprießen sahen. In manchem Jahr holten die Menschen da oben ihre Kartoffeln aus dem Schnee. Und doch hatte der Innerleithof eine lange Reihe von Breitenbergern hervorgebracht. »Viele Hände, hat die Arbeit bald ein Ende«, hatte Rosas Mutter Moidl immer gesagt, wenn im Juli die meiste Arbeit am Hof anfiel; den Rechen in der Hand, ihr warmes Lächeln im Gesicht stand sie in der Wiese. Das Korn war zu schneiden, das Heu zu wenden, das Vieh zu hüten. Aber viel antreiben musste sie ihre Kinder nicht. Zwei Jungen hatten sie zuerst bekommen, Toni und Karl. Und dass nach denen drei Mädchen folgten, war dann auch in Ordnung gewesen. Auf einem Bauernhof hing das Schicksal daran, ob einer der Erste oder der Letzte war, ob Junge oder Mädchen, ob man der wurde, der alles bekommt, oder ein Weichender, der leer ausgeht oder abgegolten wird. Einen Stammhalter zu haben war gut, einen weiteren in der Reserve noch besser. Man wusste ja nie, was noch kam. Ob der Zufall, das Schicksal oder der Herrgott sich nicht noch etwas ausdenken, ein Fieber, einen Unfall, eine Liebschaft, und die Würfel nochmals geschüttelt wurden und jeden auf einen neuen Platz verwiesen. In den meisten Fällen aber fügte es sich gut, auf den Höfen im Tiefenthal gab es viele Kinder, und ein, zwei Buben waren immer mindestens darunter. Dass es jemanden so hart traf wie den Oberhofer Sepp, der fünf Mädchen hatte und noch ein sechstes bekam, und von da an die Kirche am Sonntag im Stechschritt verließ, um schneller zu sein, als ein spöttischer Spruch ihn hätte treffen können, das war eine eher seltene Geschichte.

Johan Breitenberger dagegen konnte sich in dieser Hinsicht gerademachen. Seine Söhne führte er früh an die Arbeit heran, drückte ihnen Rechen und Mistgabel in die Hand, kleine geschnitzte Versionen, zum Spielen waren die gedacht, aber einen Zweck hatten sie auch. Die Tiefenthaler Eltern schauten genau, wie ihre Kinder damit umgingen. Aufmerksam und prüfend, wie man auf den Acker schaut, auf dem man gerade den Roggen oder Weizen ausgesät hat und den man hoffnungsfroh abschreitet, während man darauf wartet, dass es aufkeimt. Denn dann kann man anfangen, nach Hinweisen zu suchen, nach einem ersten sicheren Zeichen, ob es eine gute Ernte geben wird. Und so schaute man auch auf die Kinder und fragte sich heimlich: Taugt der was? Wächst er grade? Ist er stark? Man schaute, ob einer die Kälber im Griff hatte oder sich von ihnen in die Ecke drängen ließ. Vor allem auf die Buben schaute man auf diese Weise. Und wenn dann Toni oder Karl riefen: »Schau, ich kann schon mahn!« oder: »Ich kann schon Erdäpfel setzen!«, entgegnete man ihnen: »Aus dir wird mal ein großer Bauer!« oder: »Oh, was bist du tüchtig!« Das waren dann so Sprüche, die man seinen Jungen sagte, aber Sprüche mit einem Sinn dahinter waren es auch, als Lob verpackte Beschwörungen.

Johan Breitenberger gab nicht nur bei seinen Pflanzen acht, wie sie sich entwickelten. Er nahm seine Buben mit auf den Acker, kaum dass sie laufen konnten. Sie folgten ihm in den Wald, sie folgten ihm in den Stall, hüteten das Vieh, karrten Mist und Erde und mit feierlichem Ernst im Gesicht Säcke voll Mehl, und wenn er sie prüfend von der Seite ansah, dann konnte er als Mann und Bauer zufrieden sein. Um seine Jungs wusste Breitenberger sich zu kümmern, bei den Gitschen fiel es ihm schwerer, das überließ er lieber Moidl. Sie wies sie in die Hausarbeit ein, lehrte sie, wie man aus Asche, Fett und Lärchenharz Seife kochte. Sie half ihnen vor Feiertagen mit den Kleidern und Flechtfrisuren, an denen sie eine seltsame Freude hatten, die Breitenberger ein Geheimnis blieb. Und wenn die Arbeit ein Ende hatte, dann ließen die Eltern ihre Kinder laufen. Im Sommer suchten sie die besten Himbeerplätze, stiegen zu den Drei Seen hoch und sprangen hinein, bauten Hütten mit Moosdächern im Wald, ließen im Wildbach die Rindenboote davonrasen, rannten hinterher und wer eins einfing, hatte gewonnen.

Moidls Hände waren dann die ersten, die fehlten. Zu Weihnachten bekam sie plötzlich hohes Fieber, und zu Neujahr lag sie schon in der Stube aufgebahrt. Später, unten an der Kirche, sagte Breitenberger zu den Totengräbern: »Das mach ich selbst«, ließ sich von ihnen eine Schaufel geben und schüttete das Grab seiner Frau mit den eigenen Händen zu. Rosa stand nah genug dran. Wie es klingt, wenn Erde auf Holz fällt, würde sie nie vergessen können, und auch nicht das Ächzen, das Johan Breitenbergers Brust dabei entfuhr. Sie hatte ihn Bäume zerteilen und Zaunpfosten einschlagen sehen, aber noch nie hatte sie ein solches Geräusch von ihm gehört. Später kam es ihr so vor, als hätte der Vater sich seither nie wieder ganz aufgerichtet. Wenn Johan Breitenberger fortan in den Wiesen seines Hofes stand, dann gebeugt, als würde er immer noch über dem Grab seiner Frau stehen.

Auf dem Innerleit legte nun niemand mehr am Abend die Wäsche der Kinder auf den Ofen, um sie zu wärmen, wie Moidl es im Winter immer getan hatte. Und als am Morgen nach der Beerdigung keiner aufstand, bis auf den Vater, der schon im Stall war, ging Rosa in die Küche, feuerte den Holzherd an und kochte aus Milch und Mehl ein Muas, wie die Mutter es sie gelehrt hatte. Mit ihren zwölf Jahren war sie das älteste der Mädchen. Sie holte die Kleinen aus dem Bett, half ihnen beim Anziehen und kämmte sie. Sie riefen noch lange nach der Mutter, wenn ihnen was nicht passte, aber in der Nacht krochen sie bei Rosa unter die Decke. Von jeder Seite hielt eins der Mädchen sie fest umklammert, wie Ertrinkende ein Stück Treibholz, auch wenn Rosa sich wünschte, sie würden etwas Verlässlicheres finden. Sie wusste ja selbst kaum, wie sie sich über Wasser halten sollte. Draußen vor dem Fenster war schwarze Nacht, und der Wind, der ums Haus strich, klang keuchend und drohend, als wolle er bald noch jemanden holen. Man stopfte Moos in die Ritzen gegen diesen Wind, aber morgens hatte er einem trotzdem eine Schicht Pulverschnee auf die Decke geblasen. Die Kälte kroch in jeden Winkel, auch der Seele. Im Winter wartete man darauf, dass er vorbei war. Man wartete sehr lange.

So gerne hätte der Vater seinen Kindern etwas gesagt, das ihre Köpfe wieder gehoben hätte. Aber was sollte das sein? Und wenn sie am Tisch »Herr, mir bittn ums Essen, das bittre Leben und Sterbn wollmer nit vergessen« beteten und ihnen schon wieder die Tränen in die Suppe fielen, dann schlang Johan Breitenberger sein Essen hinunter und verschwand schnell irgendwo auf dem Hof. Er konnte die mächtigsten Stämme fällen, er konnte Getreide wachsen lassen, wo Getreide eigentlich nicht wuchs, und wenn es bei jemandem mit dem Vieh nicht gut ging, dann kamen die Tiefenthaler zum Innerleit Johan, dem oft noch ein Rat oder ein Mittel einfiel. Er schaute in den Himmel und wusste, wann Regen kommen würde, er horchte in den Wald hinein, welche Vögel da riefen oder nicht, und machte rechtzeitig lockere Schindeln und Weidezäune fest, dass der Sturm sie nicht abriss und irgendwo hinwarf. Er fuhr Siege ein gegen die Natur, die sich seiner Entschlossenheit entgegenstellte. Er legte Terrassen im Acker an, dass die Regengüsse ihm die fruchtbare Erde nicht den Berg hinunterschwemmten. Er verlegte Holzwaale und Drainagen, um das Wasser dorthin zu leiten, wo es ihm nutzen statt schaden konnte. Er bepflanzte das Dach mit Hauswurz, der Blitze abhalten sollte. Er zimmerte ein Wetterkreuz gegen alle anderen Unwetter und stieß es an der äußeren Grundstücksgrenze in die Erde, dort, wo der Weg ins Tal begann oder endete, je nachdem aus welcher Richtung man kam. Johan Breitenberger konnte alles und wusste alles, nur nicht, wie er seine Kinder trösten sollte. Er wusste ja nicht einmal, wohin mit dem eigenen Schmerz. Am ehesten konnte er seinen Söhnen helfen, indem er ihnen genug von dem gab, was ihm selbst am meisten half, und das war Arbeit. Wer am Tag einen Hektar Bergland bestellt oder abgemäht hatte, der spürte am Abend seine Knochen schmerzhafter als sein Herz, und das war besser zu ertragen. Aber das war kein Heilmittel, das bei jedem wirkte.

Als im Tal jemand umging, um Mädchen für wohlhabende italienische Haushalte in der Stadt anzuwerben – die Südtirolerinnen galten als fleißig und genügsam –, fragten Klara und Tres, kaum dass man sie jugendlich nennen konnte, ob sie durften, und Breitenberger ließ sie gehen. Eine Reihe Tiefenthaler Jungen ließ das entmutigt zurück, denn jeder wusste, dass Mädchen, die fortgingen, für das Leben im Tiefenthal unbrauchbar wurden. Wer eine Weile in der Stadt gelebt hatte, der war hier auf dem Berg mit nichts mehr zufrieden. Dann und wann kamen die jungen Frauen zu Besuch, trugen nun kurze Haare und Absatzschuhe, und für die Tiefenthaler Jungen hatten sie kaum noch einen Blick übrig. Tres und Klara rümpften plötzlich die Nase über die Arbeit mit dem Vieh, beklagten die Stille und Einsamkeit da oben, jammerten über die zugige Schlafkammer, kamen immer seltener und irgendwann überhaupt nicht mehr.

Rosa immerhin machte keine Anstalten fortzugehen, und als sie sich mit Mathias Unterholzner verloben wollte, einem der vier Mitterhof-Buben, gab Breitenberger ihnen seinen Segen. Auf den elterlichen Hof musste Mathias sich keine Hoffnung machen, vor ihm waren noch zwei Brüder, also zog er nach der Hochzeit am Innerleit ein, bis er und Rosa etwas Eigenes finden würden. Der Innerleit würde an Toni gehen, Karl wollte als Knecht bleiben. Sie waren nun junge Männer, Breitenberger konnte allmählich an die Übergabe denken.

Um alles, was in seiner Macht stand, hatte er sich gekümmert, so gut er konnte. Alles andere versuchte er zu ignorieren. Er hielt es aus, dass an den Ladentüren unten im Dorf nun Macelleria und Fabbro geschrieben stand, er sagte noch immer Metzger und Schmied und sorgte dafür, dass seine Kinder es auch taten, obwohl man ihnen in der Schule Italienisch in die Köpfe pflanzte und das Deutsche verbot. Er hielt aus, dass selbst die Inschriften auf den Gräbern geändert wurden. Er wusste, es war Grabschändung, aber für die Bestrafung war, das wusste er auch, keine weltliche Instanz zuständig. Breitenberger hielt dem italienischen Faschismus trotzig seine Wangen hin, und als die Deutschen kamen, dann auch denen. Während die Leute um das Land stritten, hatte er es zu bewirtschaften. Er mähte und ackerte, er säte und eggte. Er war dankbar für die Ernte, die er einfuhr und die seine Familie ernährte. Als alle Südtiroler vor die Wahl gestellt wurden auszuwandern, um Deutsche sein zu können, oder zu bleiben und Italiener werden zu müssen, brauchte er nicht lange zu überlegen. Und damit ein jeder hier wusste, wie er dachte, brachte er an seinem Wetterkreuz zusätzlich eine Holztafel an, in die er zuvor vier Zeilen geschnitzt hatte:

Das ist mein Fels,

Das ist mein Stein,

Fest verwurzelt hier mein Fuß;

Was mir mein Vater gab, ist mein,

Wer fordert Dank und Gruß?

Es dauerte nicht lange, bis jemand es umstieß und Walscher Fock drüberschrieb. So beschimpfte man jetzt diejenigen, die hierbleiben wollten. Johan Breitenberger hob das Wetterkreuz aus dem Gras, wischte es sauber und stellte es wieder auf. Er blieb noch eine Weile an dieser Stelle stehen, wo der Weg begann oder endete, und schaute in die Landschaft, aus der sich fest und schweigend die Berge erhoben. Er spähte in den Himmel, um nach Zeichen zu suchen, so wie er es tat, um ein herannahendes Gewitter beurteilen zu können. Aber die Kräfte, die sich da draußen zusammenbrauten, waren ganz andere als die, mit denen er sich auskannte.

Echte Bauern

Zum wiederholten Mal an diesem Vormittag trat Franziska auf den Balkon und schaute die Straße ins Tal hinunter. Diesmal sah sie den quietschgelben Kastenwagen tatsächlich kommen. Noch schlimmer als die Farbe war das Logo auf den hinteren Seitenflächen. Es sollte ein Heunest darstellen, in dem eine seltsame Gemeinschaft versammelt war. Eine freundlich blickende Kuh mit einem sehr groß geratenen rosigen Euter ruhte neben einem dickbackigen Schweinchen. Ein paar Küken und zwei Hasen schauten auch heraus. Um das Nest herum lagen rote Äpfel und Weintraubenreben zwischen zwei reichlich eingeschenkten Weingläsern. Und über allem prangte in einem Bogen der Schriftzug Goldenes Huhn – Urlaub beim echten Bauern, das Logo des Dachverbandes der Betriebe für Ferien auf dem Bauernhof.

Immer wenn Franziska das Logo sah, konnte sie die Anweisungen für den Grafiker förmlich hören: »Es müssen Tiere drauf, es muss niedlich aussehen wegen der Kinder, aber für die Erwachsenen sollte auch was dabei sein.« Einzig der obligatorische Speck am Brettl fehlte. Ohne aufgeschnittenen Speck schien Touristenkontakt in dieser Gegend eigentlich gar nicht möglich zu sein. Aber vermutlich musste man sich entscheiden: Schwein tot oder Schwein lebendig, beides gleichzeitig vertrug sich nicht, immerhin das schien denen beim Verband aufgefallen zu sein. Sie wünschte nur, das würde auch für andere Dinge gelten. Sie hielt es für falsch, dass der Verband Milch- und Obstbetriebe gleichermaßen vertrat. Was auf dem Logo schon schräg rüberkam, war in der Realität ein echtes Problem.

Sie und Hannes hatten noch nie verstanden, warum für ihren Milchbauernhof auf 1670 Meter Höhe die gleichen Kriterien galten wie für die Bauern in den Ebenen, die kein Stück Vieh hatten, dafür aber fünf Hektar Obstplantage. Da unten konnten die Landwirte ihre waagerechten Baumreihen zum Spritzen und Ernten schnurstracks mit einem New HollandKompakttraktor abfahren. Auf den steilen Wiesen am Innerleit kam an vielen Stellen nicht einmal der handgeführte Balkenmäher infrage. Das Heu musste man von Hand zusammenrechen und zum Einsammeln den Transporter oberhalb der Wiese an einem anderen schweren Fahrzeug anseilen. Jedes Mal eine lebensgefährliche Aktion. Aber für steile Lage, knochenharte Schinderei sowie den Umstand, dass man hier ständig sein Leben aufs Spiel setzte, gab es vom Goldenen Huhn nicht etwa einen Bonus, sondern Punkteabzug.

Ungünstige Lage ohne Anschluss an das öffentliche Verkehrsnetz? Minus 20 Punkte. Keine Vitalangebote wie Heubad, Milchbad oder Entschlackungskuren? Punkteabzug. Ab 300 Punkten vergab der Verband fünf Küken. Ab fünf Küken, mit denen man offiziell für seinen Betrieb werben durfte, konnte man locker 20 Euro mehr pro Übernachtung nehmen. Und der Trend – der Verband wurde nicht müde, es ihnen unter die Nase zu reiben – ging zu fünf Küken. Mit weniger konnten Vermieter es eigentlich gleich bleiben lassen. Zwei oder drei Küken, das war die Ferienwohnung alten Schlags: zwei Zimmer, Schlafcouch, Küchenzeile mit Zweiplattenherd, Plastiktischdecke, Essecke mit strapazierfähigem Bezug und Mensch ärgere dich nicht im Regal. Dieser 70er-Jahre-Standard hatte den Gästen lange ausgereicht, war ihnen sogar entgegengekommen: Hauptsache billig; je günstiger, umso besser. Heute hatte man mit sowas 90 Prozent Leerstand. Höchstens in den Sommerferien mietete sich vielleicht auf den letzten Drücker doch noch eine panische Familie ein, weil ansonsten alles schon Monate im Voraus ausgebucht oder schlicht unbezahlbar war. Die Freude über die Buchungslücke verflog dann angesichts von Plastiktischdecke und schlechtem Empfang meist schnell wieder. Und als Vermieter guckte man zwei Wochen lang auf genervte Gesichter. »Wie jetzt, hier gibt’s kein WLAN?!«

Der Verband hatte mit solchen Betrieben wenig Erbarmen. »Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit«, bekamen Bauern mit unterdurchschnittlichen Wohnungen schon mal an den Kopf geworfen. Franziska regte das auf. In der Landeszentrale in Bozen dumme Sprüche reißen war leicht. Aber von denen sah ja auch keiner, wenn sich hier oben Elke Gamper, verwitwete Milchbäuerin und Zwei-Küken-Gastgeberin, die Augen aus dem Kopf heulte, weil doch alles ein verfluchter Kreislauf war. Wenn kaum noch Gäste kamen, weil die Wohnung den Ansprüchen nicht mehr genügte, war auch kein Geld da, um es in die Wohnung zu investieren.

Und auf Ferienvermietung war im Tal mittlerweile fast jeder Bauer angewiesen. Oder auf einen anderen Zusatzerwerb. Es gab nicht wenige, die einem zweiten Vollzeitjob nachgingen, um sich das Bauersein leisten zu können. Sie und Hannes hätten den Kredit für das neue Haus niemals bekommen, wenn sie nicht von Anfang an auch Ferienwohnungen als Einnahmequelle eingeplant hätten. Dabei hatte Franziska damals sogar noch ihren Job im Labor in Lana gehabt. Aber der Bankberater ahnte vermutlich schon, dass sie die ewige Pendelei nicht durchhalten würde. Und was Hannes als Milchbauer einnahm, interessierte die Bank schon gar nicht. Von den paar Kühen konnte keiner leben – geschweige denn, sich vergrößern.

Sie hatten wegen des Neubaus lange mit sich gerungen. Sie wussten ja, was auf sie zukommen würde: ständig Leute auf dem Hof, immer verfügbar sein. Aber mit Sepp unter einem Dach, in der alten Hütte, die nicht mal Zentralheizung hatte, das kam mit Kindern einfach nicht infrage. Also versuchten sie optimistisch zu sein und das Beste draus zu machen. Das neue Haus entstand unweit des alten. Das untere Geschoss für Hannes, sie und die Kinder und oben drei Wohnungen für Gäste. Für Standard und Ausstattung hätten sie unten im Tal ohne Weiteres fünf Küken bekommen. Wennschon, dennschon. Es gab eine Fußbodenheizung, separate Badewanne, eine Küche mit jedem Schnickschnack. Die Möbel hatte ein Tischler aus Holz gefertigt, das Hannes in einer Januarwoche in einer halsbrecherischen Aktion in ihrem tief verschneiten, steilen Wald gefällt hatte. Es verströmte noch nach Jahren einen würzigen Duft, und zusammen mit den Schieferplatten am Boden sah es modern und traditionell zugleich aus. Es gab kaum einen Gast, der die Wohnungen nicht gelobt hatte.

Und trotzdem hatten sie bei der letzten Prüfung vor über einem Jahr die fünf Küken verfehlt. Es war die Lage. So hoch oben zu sein, weit abseits jeglicher Infrastruktur, kostete wertvolle Punkte. Und dann waren noch so dumme Kleinigkeiten dazugekommen. Wegen dem Rummel in den Sommerferien hatte es die Prüferin erst Anfang November zur Besichtigung geschafft. Es war kalt wie im Eisschrank, und es wuchs einfach nichts mehr. Ein Bergbauernhof ist im Sommer ein Traum, im Herbst zauberhaft, und im Winter, wenn Schnee liegt, sieht es dort aus wie im Märchen. Aber im November, solange alles kahl ist, das Gras braun und die Aussicht im Nebel verschwindet, kann es richtig öde sein.

Franziska hatte danach eine Weile geschmollt, im Stall etwas zu kräftig mit der Heugabel gefuchtelt, die Kinder und Hannes ein paarmal zu oft angepampt. Aber schließlich hatte sie sich zusammengerissen und im Winter zwei Fortbildungskurse beim Goldenen Huhn belegt. Die Teilnehmer bekamen am Ende ein Zertifikat, das sie sich rahmen und an die Wand hängen konnten und das der Verband in der Regel mit etwas Wohlwollen bei der Kükenvergabe belohnte. Bei einem der Kurse war es um »Wettersicherheit« gegangen und bei dem anderen um »Entspannung und Genuss«. Das Ziel war das gleiche: Gästezuwachs.

Außerhalb der Ferienzeiten war die Bettenauslastung eine Katastrophe. Franziska war skeptisch, ob der Ratschlag, einen Kaminofen oder eine Rotlichtsauna einzubauen, um in der Zwischensaison attraktiver zu sein, sich auszahlen würde. Angepriesen wurden außerdem Saunafässer. Dafür musste man wenigstens nicht gleich die ganze Wohnung umbauen. Man konnte sie an geeigneter Stelle draußen aufstellen. Ihr gefiele das sogar, das Problem war nur, dass es mit einem Schwiegervater und Altbauern wie Sepp auf dem gesamten Hof eine geeignete Stelle einfach nicht gab. Wenn hier nun Saunagänger herumschlendern würden, dann müsste sie immer Wache stehen, denn wer wusste schon, was Sepp dazu einfallen würde. Sicher würde er nur zu gerne ein paar nackte Deutsche mal kurz aussperren und aufgeregt über den Hof rennen lassen. Vielleicht würde er so ein Fass mitsamt Gästen auch gleich den Hang runterkullern lassen, wenn man es ihm schon direkt vor die Nase stellte. Bei der Vorstellung musste Franziska grinsen. Ansonsten war es nicht einfach mit Sepp.

Sie drehte noch schnell einen letzten Kontrollgang durch die Zimmer der frisch geputzten Wohnung. Hannes und sie waren ein bisschen stolz, wie schön die Wohnungen geworden waren, aber Sepp setzte niemals auch nur einen Fuß hier rein.

Sie hatten mit seinem Widerstand gerechnet. Wenn in den Hochglanzprospekten die Südtiroler Gastfreundlichkeit beschworen wurde, bezog sich das ganz sicher nicht auf ihren Schwiegervater. Niemand wusste so richtig warum, aber Sepp hasste Touristen. Franziska und Hannes hatten gehofft, dass sich das legen würde wie durch eine Art Hyposensibilisierung. Wenn sie ihm die Touristen in erträglicher Dosis auf den Hof führen würden, wäre er eines Tages vielleicht immun … Den abgewetzten Blaumann am Leib, die Mistgabel in der Hand hatte er dagestanden, als sie ihm das erste Mal von der Idee mit den Ferienwohnungen erzählten. »Ferien auf dem Bauernhof? Sowas gibt es nicht!«, hatte er geraunzt. »Auf einem Bauernhof gibt es keine Ferien. Hier gibt es nur Arbeit. Wenn einer zum Arbeiten kommen will, dann kann der gerne kommen. Arbeit gibt’s genug.« Und seitdem war das Lamento immer so weitergegangen. Wie gern hätte sie ihm entgegnet: »Du, ich mach das hier nicht, weil ich lieber putze und dekoriere, statt meinen Doktor in Biologie zu Ende zu machen.« Es war ja nicht nur um ein neues Haus gegangen, sondern um die Zukunft des Hofes. Mit dem Stall musste dringend was passieren, und soweit sie wusste, stammten ein paar der Hypotheken, mit denen der Hof belastet war, noch aus der Zeit von Sepps eigenen Modernisierungsplänen. Als man hier zumindest einigermaßen noch wachsen konnte. Er hätte 50 Kühe haben können – und dann eines Tages dieser Rückzieher. 15 Kühe behielt er, das war’s. Plötzlich wollte er nicht mehr, und dabei blieb es.

Hannes hatte sie gebeten, seinen Vater nicht zu hart anzugehen. »Ein Hof ist ja auch ein Lebenswerk. Ist schwer zu verdauen, wenn du weißt, das trägt nicht mehr.« Lieber sollte sie also ihr eigenes Leben leugnen, als den armen Sepp mit der Wahrheit zu konfrontieren. Es war hart, aber sie hielt sich zurück. Von den letzten Ersparnissen hatten sie vor Kurzem einen Kamin einbauen lassen. Dann hatte Franziska beim Goldenen Huhn um eine neue Prüfung für ein Küken-Upgrade gebeten – heile Bauernhofwelt spielen, nannte sie es. Kaum jemand, der unter der Fuchtel des Goldenen Huhns stand, gab es gerne zu, weil die Höfe auf die Vermarktungskraft des Dachverbandes angewiesen waren, aber das, was man im Gegenzug dafür sein musste, war in weiten Teilen kaum mehr als eine gut durchdachte Inszenierung.

Ein echter Bauernhof sollte man sein, aber bitte nicht zu echt. Jedenfalls nicht mit Güllelachen, andauerndem Traktorenlärm, lästigen Fliegen und Schweinen, die von Nahem betrachtet gar nicht niedlich waren, sondern vor allem gewaltig stanken. Das Huhn hatte geschickt durchschaut, was die Kundschaft wollte, das musste Franziska zugeben. Der Verband wusste genau, welchem Idealbild die Menschen nachjagten, wenn sie einen Urlaub auf dem Bauernhof buchten. Ein altes, etwas kitschiges Bild war das, so wie es noch immer in Kinderbüchern auftauchte, mit niedlichen, frei laufenden Tieren. Ein bisschen Bullerbü, ein bisschen Landlust, ein bisschen Joghurtwerbung, ein bisschen Omas kleiner Bauernhof; übernachten im Heu, die Eier noch warm im Stall einsammeln und Rohmilch trinken. Danach sehnten sich die Menschen. Dabei konnte es niemandem entgangen sein, wie Landwirtschaft heute aussah, um halbwegs einträglich zu sein: hoch technisierte Großställe und Abläufe wie in der Industrie. Keinem konnte das gefallen. Aber vermutlich half es, ab und zu Urlaub auf dem Bauernhof zu machen, wo man sich kurz darüber freuen konnte, dass die Welt noch in Ordnung schien.

»Nur 12 Kühe? Wie süß! Das ist ja wie früher!« Bei den Gästen sorgte die übersichtliche Betriebsgröße des Hofes regelmäßig für Begeisterungsschübe. Dabei hatten Hannes und sie sich sicher nicht auf ein Dutzend Rinder und vier Schweine beschränkt, weil diese Anzahl die beste Überschneidung mit dem Bild auf der Milchpackung ergab. Die Wahrheit war: Sie mussten sich derart einschränken, weil die Regelung der Großvieheinheit pro Hektar mehr Tiere auf dem Hof gar nicht erlaubte. Die weit wichtigere Einnahmequelle war heute nun mal der Tourismus. Und damit der lief, mussten sie den Hof nach den eisernen Regeln des Goldenen Huhns ausrichten. Ob es ihnen nun passte oder nicht.

Das Ergebnis war dann allerdings, dass man kaum mehr ein Bauernhof war, sondern eine Wellnesseinrichtung mit plüschigen Streicheltieren, wo regionale Produkte auf fototauglichem Geschirr serviert wurden. Irrwitzigerweise schien diese Augenwischerei tatsächlich zu funktionieren. Christine Marsoner hatte letztes Jahr Panoramafenster und eine Fußbodenheizung einbauen lassen und nannte ihre Wohnungen jetzt Chalets. Und Anna Laimer buk für jeden Gast eigens einen Apfelstrudel, rieselte eine Schicht Puderzucker drauf und stellte einen Strauß Alpenrosen mit Schleierkraut auf den unbehandelten Holztisch neben der Bauernbank. Sie war jetzt zwar immer todmüde, weil sie erst zum Backen kam, wenn sie ihren eigenen Haushalt fertig und die Kinder im Bett hatte, aber die Instagrammer fielen sofort über sowas her. »Du musst denen die Motive eben auf dem Silbertablett servieren«, sagte Anna. Ihre weißen Angorahasen waren sogar mal viral gegangen, nachdem eine Influencer-Mum ihre Tochter im Kleinkindalter in ein geblümtes Kleidchen gesteckt, mit einer süßen Bauernzopffrisur versehen, zusammen mit den Hasen auf der Blumenwiese hinter dem Stall drapiert und diesen ungezwungenen Moment mit der Handykamera festgehalten hatte. Anna hatte ihren Mann zwar vorher bitten müssen, den Gülletank aus dem Bild zu fahren, und es war wohl nicht leicht gewesen, den Winkel so zu treffen, dass der Strommast nicht mit drauf war. Aber schließlich war das Bild im Kasten, und Anna hatte den Buchungskalender jetzt schon voll bis nächstes Jahr nach Ostern. Die Influencer-Mum kam nicht wieder, weil es ihr da oben doch etwas zu zugig war, und das nächste Mal wollten sie lieber wieder etwas mit Pool, aber das Bild hatte sie trotzdem gepostet und dazu geschrieben: »Huhuu ihr Lieben, wir genießen die Heidi-Welt als Family so sehr. Das hier ist einfach ein Happy Place. Soooo viel Natur!!!«

Franziska hatte es mal mit Stockbrotbacken probiert. Einmal wurde der Teig so zäh und dick, dass man ihn nur als großen unförmigen Klumpen am Stock befestigen konnte. Außen war die Pampe ruckzuck schwarz und innen noch roh. Ein anderes Mal wurde der Teig zu flüssig, tropfte ins Feuer und stank. Meistens hielten die Kinder ohnehin nicht länger als eine Runde durch, dann schlugen sie sich mit den Stöcken die Köpfe ein, und die Erwachsenen waren mit Schlichtungsversuchen beschäftigt und genervt. Am Ende gingen alle lieber wieder rein, war ja auch schon etwas kühl geworden. Franziska kratzte dann ewig das hart getrocknete Zeug aus der Schüssel und kippte die Reste in den Schweinetrog.

Dass sich Sepp über solche Aktionen krumm- und schieflachte, konnte sie dann schon fast verstehen. Und doch hatte sie es nicht leicht mit ihm. Er reinigte die Güllegrube, wenn Gäste auf dem Balkon lagen, er spaltete Holz in der Mittagszeit oder parkte mit seinem klapprigen grünen Ford Kombi die Zufahrt zu den Ferienwohnungen zu. Dass so eine Sache wie mit dem Huhn nie wieder vorkommen durfte, war ihm hoffentlich klar. Sie hatte ihm deswegen eine ordentliche Szene gemacht. Im ganzen Dorf erzählte man sich die Geschichte. Franziska führte gerade eine Familie aus NRW über den Hof. Noch ganz verzückt kamen sie von den Laufenten und wollten Richtung Stall, die Kinder hopsten vorneweg, da ging plötzlich das Gekreische los. Vor dem Stall stand Sepp, die weiße Plastikschürze blutverschmiert, das Messer in der einen, den Hühnerkopf in der anderen Hand, und in dem Plastikeimer zu seinen Füßen rotierte der Rest vom Tier. Sie war gut einen Tag damit beschäftigt gewesen, die Eltern des schwertraumatisierten Kindes zu besänftigen. Letztendlich konnte sie froh sein, dass nicht irgendwo ein vernichtender Onlinekommentar auftauchte. Du konntest nie wissen, ob Menschen, die auf einem Bewertungsportal eben noch fünf Sterne für das beste Hähnchenbrustschnitzel vergeben hatten, im nächsten Moment einen Shitstorm wegen Tiermisshandlung lostraten, weil auf deinem Bauernhof ein Huhn geschlachtet wurde. Sepp war sich seiner Schuld natürlich nicht bewusst, er wollte sich in dieser Geschichte sogar noch als Held darstellen – wie immer eigentlich. Immerhin habe er das Huhn in den Eimer getan, statt es ungehindert ausgeistern zu lassen, wie man es hier nannte, wenn Hühner ohne Kopf noch eine erstaunliche Zeit lang über den Hof torkelten.

Franziska blickte sich um, aber heute schien alles ruhig zu sein. Die Ferienwohnungen waren blitzblank geputzt, die Kinder in Schule und Kindergarten, Hannes half jemandem bei der Waldarbeit, und Sepp hockte vermutlich über der aktuellen Dolomiten-Ausgabe oder machte ein Mittagsschläfchen. Schon bog der quietschgelbe Firmenwagen um die Ecke und parkte direkt vor dem neuen Schild, das Sepp auf ihre Bitte hin aus Fichtenholz ausgesägt hatte. Mit dem Brennstab hatte er in schön geschwungener Schrift Willkommen auf dem Innerleithof draufgeschrieben. Erst hatte er sich gesträubt, und sie war angesäuert davongestapft. Aber am nächsten Tag hatte das fertige Schild auf dem Küchentisch gelegen. Unter der Schrift war noch Platz gewesen, und sie hatte es den Kindern überlassen, mit wasserfesten Farben die Familie draufzumalen. Über das Ergebnis musste sie lachen. Da standen sie wie die Orgelpfeifen, ein schiefes Grinsen im Gesicht, sie und Hannes und daneben der Größe nach die Kinder: Ella, Max und Hannele – und bald musste noch eins mehr mit drauf. Die Vorstellung machte ihr fast ein bisschen Angst. Sie malte dann noch ein rotes Herz über ihre Köpfe, auch wenn das schon ziemlich kitschig war. Aber immerhin standen in ihren Wohnungen keine Love-, Glück- oder Lieblingsplatz-Schriftzüge herum. Sowas war ihr einfach zu viel. Dabei hatte sie ja kapiert, dass man mit Deko punkten konnte und so vielleicht Sachen ausgleichen, an denen nichts zu ändern war.

Sie konnte jetzt erkennen, dass es Frau Stimpfl war, die aus dem Auto stieg. Die strenge Stimpfl nannte man sie. Ausgerechnet. Franziska spürte die Aufregung. Es hing so viel an diesem Termin. Für den Hof. Für sie alle.