Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Die liebevolle Erzählung vom handaufgezogenen, später in Freiheit zahm gebliebenen Fuchswelpen (Erinnerung an Mäxle) und andere Tiergeschichten (Nelli und der Dachs), das Illerepos über eine längst entschwundene Idylle und nicht zuletzt die zu Herzen gehenden Liebesgeschichten - sie machen diese Erzählungen und Verse zu einer großartigen Begegnung mit dem Südwesten unseres Landes. Die Erzählungen spielen zwischen Oberschwaben und Schwarzwald, handeln auch von denkwürdigen Begegnungen an historischen Stätten (Auf dem Mühlstein, Käthera Kuche) oder heutigen Orten (Beten hilft nichts, Rufe über dem See). Enthalten sind zudem Erinnerungen aus der Jugendzeit (Fahrschüler während des Krieges), Nacherzählungen Fritz Reuter (Die Sache mit der Hose) und Gottfried Keller (Das Meretlein).

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 360

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

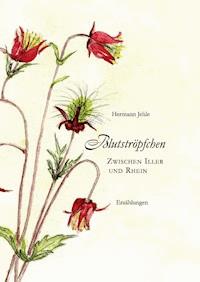

Zum Titelbild:

»Blutströpfchen« (Bachnelkwurz, lat. geum rivale)

Diese bescheidene Blume an Bachrändern kannte früher jedes kleine Mädchen auf dem Lande. Viele der Erzählungen sind mit Herzblut geschrieben, drum ist »Blutströpfchen« ein keineswegs sentimentaler Titel.

Zum Autor:

Hermann Jehle, geb. 1928 in Ersingen bei Pforzheim. Kindheit und Jugend in Dietenheim, Kreis Ulm. Abitur am dortigen humanistischen Gymnasium. Ausbildung zum Lehrer. Erste Jahre in Königsbronn, dann Rückkehr in die Heimat. 1984 sendet der Südwestfunk »Kindertage an der Iller«, einen Auszug aus der Idylle »Gespräch von der Dietenheimer Illerbrücke herab«. Im Jahr 2000 erscheint der erste Heimatroman des unteren Illertals mit dem Titel »Die Mühle im Illergries«. Die vorliegenden Erzählungen spielen zwischen Oberschwaben und Schwarzwald. Sie handeln von denkwürdigen Begegnungen an geschichtlichen oder heutigen Orten zwischen Iller und Rhein.

Inhalt

Eingeschlossen in Stadtwirts Keller

An Glasers Weiher

Der Glaserhof

Meliha

Steffi

Hinter Gutenzell

Liebe auf den ersten Blick

Käthera Kuche (Katharinas Küche)

Erinnerung an Mäxle

Am Wehr

Hänflinge

Rufe über dem See

Über dem Lautertal

Die Iller – vom Ursprung bis zur Mündung

Beten hilft nichts

Auf dem Mühlstein

Wo Waldvögel singen von frühroten Höhn

Fahrt nach Nordstetten

Die Blonde vom Mägdeberg

Aus einem schönen Landstrich

Das Meretlein

Peter

In Freiheit zahm

Fritz Reuters Frauenbild

Die Sache mit der Hose

Nelli und der Dachs

Fahrschüler während des Krieges

Der Wind geht leis’ in dunkler Nacht

Eingeschlossen in Stadtwirts Keller

Wer bei klarem Wetter auf einem der bescheidenen, oft nur kirchturmhohen Berge des Illertals steht, dem geht das Herz auf. Er fühlt sich emporgehoben und kann im Geist über das Land segeln. Ungehindert schweift der Blick über sanftwellige Wiesen und den Auwald bis zu den Dörfern und Höhenzügen im Bayerischen. Das buntglasierte Kirchendach von Illereichen glänzt im Sonnenlicht. Fest ruht der behäbige Bau des Illertisser Schlosses, und wer gute Augen hat, sieht in weiter Ferne zwei nadelfeine Striche am Horizont, die mächtigen Doppeltürme des Roggenburger Klosters.

Ein solcher Hügel, der »Ziegelberg« genannt, steht auch unweit unseres Dorfes. Schroff fällt sein Steilhang nach Osten ab. An einer Stelle seines Fußes ragen mächtige Kastanienbaume und eine uralte, hohe Linde auf. Sie alle haben ihre Zeit längst überschritten. Morsche Höhlen, tiefgehende Risse in Rinde und Holz, ausgelichtetes Wipfelwerk und gewaltig dicke, von Sturm und Zeit gebrochene Äste geben beredtes Zeugnis davon.

Vor sechzig Jahren bedeckte noch hochstämmiger Fichtenwald den Steilhang des Berges. Der feinbenadelte Boden war, wie bei allen reinen Nadelwäldern, aalglatt. Wir Kinder fanden ein herrliches Vergnügen daran, uns zuerst gewandt von Baum zu Baum hochzuhangeln, um darauf ungebremst auf Sohlen oder Hosenboden die abschüssige Wölbung hinabzurutschen. Die jüngste Schwester kullerte uns so manchesmal aus den Armen, die wir zum Auffangen ausgebreitet hatten.

Längst ist der Fichtenwald geschlagen, an seine Stelle ein schöner Mischwald aus Ahorn, Buche und vereinzelten Lärchen getreten.

Damals gab es im Dorf außer in der Kinderschule keinen öffentlichen Sandkasten. Den hatten wir auch gar nicht nötig, denn was ist schon der grobe Sand in den heutigen Spielplätzen gegen den feinen, naturgewachsenen Pfosand, den uns der Ziegelberg bot.

Auf seiner südlichen Seite lag, unter alten, knorrigen Buchen verborgen, eine herrliche Sandrutsche, wohl hausdachhoch und sehr steil. Das Abenteuerlichste und Verlockendste aber war eine Höhle, überdacht vom gewaltigen Wurzelwerk eines dieser Bäume. Hier stand grauer und gelber Sand in einer dicken Schicht an. Wir konnten den von Jahrtausenden gepressten, der so unglaublich frisch und sauber aussah, von der festen Höhlenwand schaben, die Füße in seiner herrlichen Kühle vergraben, Buchstaben, Geheimzeichen und Bilder in die Wand ritzen, oder einfach dasitzen, den Sand träumerisch durch die Finger rieseln lassen, da und dort einen ungefügen, schweren Sandstein ausbuddeln und seinem Geholper und Radschlagen vor Vergnügen schreiend nachsehen – »Vorsicht, er kommt!« – wenn wir den mit Mühe gehaltenen endlich die steile Rutsche hinabsausen ließen. Oberhalb der Stelle, von der wir die Brocken losließen, stand eine junge Birke und eine kleine Fichte. Den abschüssigen Hang tauften wir deshalb in romantischer Verklärung »Birkfichtelwand«, und wir fühlten uns als seine heimlichen Besitzer.

Wie hat sich die Welt seitdem verändert! Um wieviel lauter und gefährlicher ist sie geworden. Schon ich hätte mich nicht mehr getraut, meine Kinder abseits vom Dorf allein spielen zu lassen. Für meinen Bruder und mich war der Berg auch sonst verlockend. Da gab es versteckte Drosselnester mit wunderbar glatter, aus Holzleim gefertigter Schale. Was für ein geheimnisvoller Schatz bot sich beim Blick in die kunstvollen Nester: blaugrüne Eier mit schwarzen Tupfen, wie sie der Osterhase nicht schöner hätte malen können. An den glaubten wir zwar nicht mehr, aber die verschwiegenen Orte, an denen wir die Nester fanden, hatten etwas Märchenhaftes an sich.

Für unseren Hund waren die Fuchshöhlen anziehender, die am Ziegelberg rasch in die Tiefe führten, und aus denen es so streng nach Raubtier roch. Einmal trieb er nach langem Kampf eine Katze heraus, die fauchend den nächsten Baum annahm. Wir hielten sie in unserer Knabenphantasie für eine Wildkatze, da sie ganz so aussah und dicke, schwarze Schwanzringe hatte. Deshalb durfte ihr auch der Hund nichts tun.

Früher gab es in unserem Dorf bei viel kleinerer Einwohnerzahl zwei Brauereien. Da man elektrische Kühlung noch nicht kannte, lagerte man das Bier im kühlen Bauch des Ziegelbergs. Dort lagen in geheimnisvoller Abgeschiedenheit »Rößlewirts Keller« und »Stadtwirts Keller«. Im Winter gingen die Bauern zum »Eisen« an »Glasers Weiher« oder »Fülles Lache«. Dieses Eis hielt sich in den Gewölben der Keller lange Zeit.

Wenn wir als kleinere Kinder an Stadtwirts Keller vorübergingen, befiel uns immer ein leichtes Gruseln. Da stand eine alte, halbverfallene Hütte, und an ihrem bergwärtigen Ende gähnte ein dunkles Loch, der Eingang zum Bierkeller. Da die Hütte so dunkel war, trauten wir uns kaum einige Schritte hinein, und in den finstern Keller, diesen Eingang zur Unterwelt, wagten wir uns schon gar nicht. Zudem drang aus ihm stets kalte Luft, als blase da ein böses Ungeheuer.

Einige Meter über dem Kellereingang entdeckten wir Buben, nun schon größer und wagemutiger, eines Tages ein von altem Laub fast ganz verstopftes Loch. Wir legten es mit den Händen frei und staunten nicht schlecht, als wir auf einen rundbogigen, am Boden etwa einen Meter breiten Gang stießen, der, allmählich abfallend, in den Berg führte (Später erfuhr ich, dass er der Lüftung diene und in den Keller münde). Mein Bruder kroch hinein, so weit es ging, fand dann den Gang aber verschüttet. In der Folgezeit haben wohl die Buben des Dorfes immer wieder gelegentlich an dem finsteren Loch gearbeitet – auch in neuerer Zeit fand ich den Gang wieder einmal blankgerieben wie die Einfahrt eines Dachsbaus –, aber bis zum Kellerraum drang keiner vor. Mich packte jedes Mal nach kurzem Kriechen die Platzangst, die scheußliche Vorstellung, hilflos in einer Röhre mit eng an den Körper gepressten Armen zu stecken. Dieses Schreckbild wurde ich nicht mehr los, seit ich beim Durchschwimmen eines Wasserrohrs an der Kinzig gegen die Decke gestoßen war und gerade noch den Ausgang gefunden hatte.

Mag dieser Gang wenigen Menschen, meist spielenden Buben, bekannt gewesen sein, so war es eine zylindrische Röhre, die von der Höhe des Ziegelbergs in die Tiefe führte, desto mehr. Wer den geschlängelten Fußpfad rechts am Berg emporstieg und über dessen Rücken ging, der sah sich bald in gleicher Höhe mit den Kronen der zuvor genannten Bäume, erschrak als Fremder aber spätestens, wenn ihn unversehens hart am Wege ein Loch anstarrte, das senkrecht an die dreißig Meter in die Tiefe führte, und zwar völlig ungesichert. Daraus stieg einem modrige Luft, wie von alten Kartoffeln, in die Nase. Ein Wunder, dass in diesen Schacht nie jemand hineingefallen ist. Wir Buben standen oft über seiner dunklen Öffnung, ließen Steine hinabfallen, hörten, wie sie an der Röhrenwand, immer leiser werdend, anschlugen, und gruselten uns, wenn sie mit dumpfem Laut ganz unten – wie es da wohl aussah? – in der Dunkelheit aufschlugen.

Jahre vergingen. Von der Hütte vor dem Keller war nur noch ein wirrer Haufen von Balken übriggeblieben. Der Eingang zum Keller war durch ein eisernes Tor verschlossen.

Eines Nachmittags saß ich geschützt vor der Sonne unter dem Schattendach der alten Kastanienbäume. Hinter mir grub unsere bejahrte Nelli, die noch nichts von ihrem Tatendrang verloren hatte, nach Mäusen. Dabei geriet sie so von ungefähr an das Balkenlager, kratzte daran, sog laut die Luft ein, umrundete witternd das Ganze, kletterte geschäftig auf den Holzhaufen und begann zuletzt wütend an den morschen Balken zu zerren.

Urplötzlich flitzte ein Wiesel darunter hervor, jagte in den eigentümlich flachen, schnellenden Sätzen dieser Tiere in Richtung Keller und war weg. Der Hund hetzte ihm nach und schien, als ich ankam, ebenfalls wie vom Erdboden verschluckt. Der Sachverhalt wurde mir rasch klar: Links von der Kellertür entdeckte ich in etwa einem Meter Höhe einen Luftschacht, der mir völlig unbekannt war, den man vermutlich freigelegt hatte. Er maß kaum mehr als 15 mal 30 Zentimeter, aber das genügte meiner erderfahrenen Terrierhündin zum Einschliefen, und das Hochspringen war ihr eine Kleinigkeit.

Ich stand einen Augenblick verdattert da, dann musste ich lachen. »So ein wildes Frauenzimmer! In dem Alter!« ging es mir durch den Kopf. Das war mehr als blinder oder gar dummer Jagdeifer. Unsere Nelli hatte einen Mut, wie er auch bei Bauhunden ganz selten vorkommt. Davon hatte ich mich schon häufig bei Jagden, wo andere Hunde kläglich versagt hatten, überzeugen können.

Da stand ich also. Sorge um den Hund hatte ich nicht. »Die wird schon wieder auftauchen, wenn sie ihr Mütchen gekühlt hat«, dachte ich mir. Aber da hatte ich mich gründlich verrechnet: Weder erscholl das übliche Bellen, das ich erwartet hatte, noch kehrte der Hund zurück. Ich legte mein Ohr an die Öffnung, horchte angestrengt, rief hinein – : nichts! Nach einer halben Stunde des Wartens ging ich zum Stadtwirt; zugegeben, nicht gerade mit angenehmen Gefühlen, denn der hatte bestimmt Wichtigeres zu tun, als nach meinem Hund zu sehen. Aber ich hatte Vertrauen zu dem Mann, der mir zeitlebens wohlgesonnen war, der meinen Vater gut kannte, und so fasste ich mir ein Herz. Ich wurde nicht enttäuscht: Er lachte, als er meinen Kummer sah, schien überdies an der Sache interessiert, und so nahmen wir unsere Räder und waren bald am Ort des Geschehens.

Immer noch völlige Stille! Der Wirt öffnete das Schloss und knipste eine Taschenlampe an, nachdem wir die schwere Türe zurückgeschoben hatten. Wir tasteten uns, noch etwas unsicher nach der blendenden Helligkeit im Freien, in den düsteren Raum hinein.

Nach einigen Schritten blieben wir, unsicher, ob uns nicht ein Geräusch genarrt habe, stehen. Doch, da war es wieder! Hundegebell wie von weit, weit her! Wir drangen bis zum Ende des Kellers vor, standen vor der, wie wir glaubten, abschließenden Wand und zweifelten an unseren Ohren: Die Laute schienen aus dem Mauerwerk zu kommen, und als wir riefen, wurden sie stärker!

»Des geit’s doch it«, murmelte der Wirt ungläubig vor sich hin. Dann schickte er mich fort, Hammer und Meißel zu holen. Vorsichtig ging er damit, als ich wieder zur Stelle war, einem der altersschwachen Backsteine zu Leibe und löste ihn aus der vermeintlichen Schlusswand des Kellers. Und da – mich durchfuhr eine unbändige Freude – war schlagartig wildes Bellen und Winseln meines Hundes dicht, ganz dicht vor uns! Dazu blies uns ein kühler Luftstrom ins Gesicht. Wir waren wie vor den Kopf gestossen: Was, noch ein Keller? Der Wirt hämmerte rasch weiter. Jeden Schlag begleitete von innen das begeisterte, erlöste Bellen des Hundes. Wir hörten ihn an der Wand hochspringen, und auf einmal hing er, mit den Pfoten angekrallt und den Kopf durch die Öffnung steckend, vor unseren Augen an der Wand. Ein kurzer Griff: Nelli war wieder unter den Lebenden! Mir fiel ein Stein vom Herzen. Ihr mitgenommenes Aussehen machte mir keine Sorgen. Das war ich von manchem unterirdischen Abenteuer her gewohnt: Das ganze Fell war gelb eingestäubt, Fang und Augenlider verklebt und voller Sand.

Heftig hechelnd und winselnd sprang sie an mir hoch. Ihre Flanken gingen zuckend auf und ab. Rasch verließ sie den Keller, begierig die frische Luft einatmend, und rannte unter den Bäumen, froh der wiedergewonnenen Freiheit wie wild hin und her, sich solcherart die schreckliche Spannung aus Leib und Seele laufend. Erst nach geraumer Zeit fand sie sich wieder im Keller ein, gleich wieder schnüffelnd und unruhig den Raum absuchend.

Den Stadtwirt ließ die Sache nicht ruhen. Er erweiterte das Loch in der Mauer, bis wir hindurchschlüpfen konnten. Im wandernden Strahl der Taschenlampe sah ich nun zum ersten Mal den Keller von innen: Ein flaches, nicht sehr hohes Tonnengewölbe tauchte langsam vor meinen Augen aus dem Dunkel. Es war mit uralten, verwitterten Backsteinen ausgemauert. Den Boden bedeckte überall herabgerieselter Sand. Ich wunderte mich, dass diese rauhen, vom Alter angefressenen Ziegel den gewaltigen Sandberg über uns trugen und wurde ein Gefühl der Beklemmung nicht los.

Während der vordere Keller einen aufgeräumten Eindruck machte, lag im soeben entdeckten viel Schutt am Boden: Zerbrochene Backsteine, Bretter, Äste, ausgefranste Krätten (Körbe). All das war von einer feinen Schicht Sand bedeckt. An manchen Stellen der Wände glitzerte es feucht. War das Salpeter?

Zu unserer Überraschung bog das finstere Gewölbe nach wenigen Metern im rechten Winkel nach links ab, und wir staunten nicht schlecht, als wir auf einen Berg von Schutt stießen, über den ein kreisrunder, dunkelblauer Mond herunterschaute, die obere Öffnung des Luftschachtes, der nach senkrechtem Verlauf in die Tiefe unmittelbar über unseren Köpfen endete. Woher kam der Schuttberg? Nun, daran hatte auch ich meinen bescheidenen Anteil: Es waren die zahllosen Steine und Äste, die mutwillige und abenteuerlustige Buben in Jahrzehnten den Schacht hatten hinabpoltern lassen.

Der Stadtwirt stand lange in Gedanken. »Den Keller muss mein Vater zugemauert haben«, meinte er schließlich kopfschüttelnd.

Beim Hinausgehen leuchtete er die Seitenwände des Kellers ab, und nun wussten wir, weshalb Nelli zwar hinein-, aber nicht mehr hinausgefunden hatte. Der kleine Luftschacht, durch den sie in den Keller gelangt war, mündete knapp in Mannshöhe, erhielt aber keinerlei Licht von der Außenwelt, und so war es der Hündin wegen des Dunkels nicht gelungen, wieder ins Freie zu gelangen. Davon, dass sie es versucht hatte, zeugten zahlreiche Kratzspuren an der Wand.

Dankbarkeit für den Wirt und ein stilles Glück erfüllten mich auf dem Heimweg, den ich langsam und wie beschenkt ging. Das Rad schob ich. Nelli begleitete mich ruhiger als gewöhnlich.

Lange vor den Wirren des Kriegsendes – so weiß ich von ihm selber – erinnerte sich der Stadtwirt der Entdeckung, zu der ein unvernünftiges Tier beigetragen hatte. Als vorausschauender Mann lagerte er Dinge, die ihm wichtig waren, im »Nelli-Keller«, wie ich ihn für mich nenne. Dann verschloss er die Wand wieder so, dass nur er den Zugang kannte. Außen ließ er ein festes Tor anbringen. Nach dem Einmarsch der Amerikaner wurde es zwar von unbekannten Tätern mit Gewalt erbrochen, der geheime Keller aber blieb unangetastet.

Menschenvorwitz und Zerstörungswut ist nichts heilig. Darum wurden auch nach dem Tode des braven Mannes die Schlösser am Keller immer wieder aufgebrochen. Eine Zeitlang diente das vordere Gewölbe den Reitern, ihre Geräte aufzubewahren. Meist stand das Tor einen Spalt offen, jedermann hatte Zutritt, Flaschen lagen davor, Fremde benutzten den Platz als Müllkippe: ein trauriger Anblick für jeden, dem »Stadtwirts Keller« einst ein Stück Heimat gewesen war.

Dieser Tage hatte ich im Vorbeigehen einen erfreulichen »Anblick«, wie die Jäger sagen, wenn sie ein schönes Stück Wild sehen: Das ewig geschundene Tor ist fachmännisch zugeschweißt! Der Sohn des Stadtwirts, inzwischen selbst ein erwachsener, tüchtiger Mann, hat dafür gesorgt.

Möge nun der Keller, samt seinen friedlichen Bewohnern, den Kleinlebewesen und Fledermäusen, endlich Ruhe finden.

An Glasers Weiher

Die gute Sonne umschmeichelte den Sechsjährigen wie das angewärmte Tuch, das uns die Mutter nach dem Baden umlegte. Es war März, der nasse Nachwinter endlich vorbei. Ich freute mich an jedem Schritt auf der alten, jetzt wieder staubtrockenen Wainerstraße, zog fröhlich waldwärts, und ein inneres Prickeln ließ mich mal auf dem linken, mal auf dem rechten Bein meine Lust hinaushüpfen.

Bald traf ich vor mir am Wege den Straßenwart Wohnhaas bei seiner gewohnten Arbeit, die Löcher mit Kies auszufüllen und anschließend mit einer wetzenden und kreisenden Bewegung seiner Schaufel zu glätten. Wie immer trug er einen Stumpen in seinem freundlichen Gesicht. Ohne den sah ich ihn nie, und wenn er ganz kurz und erkaltet war. Der Mann sprach mich nicht an, nickte aber lächelnd zu mir her. Ein leichtes, blaues Duftwölkchen, wie zur Belohnung nach getaner Arbeit, kräuselte eben um seinen Hut. Ich roch es gern.

Ich ging ein Stück hinter dem Wegwart her, in der Hoffnung, das hohle, schorrende Geräusch seiner genagelten Stiefel auf der rauen Straße zu hören. Das klang nach gediegener Arbeit und beherrschter Kraft, berührte meinen Bruder und mich jedes Mal anziehend, drängte uns manchmal gar zu Versuchen, dies Geräusch nachzuahmen, was uns Leichtgewichtigen nur unvollkommen gelang.

Ich war glücklich, wie es nur ein Kind sein kann: Die Zeit der fürchterlichen, »beißligen« Wollstrümpfe war vorbei, die jedes von uns Geschwistern allwinterlich quälte, denn damals gab es für die Kinder außer den Trainingshosen keine langen Hosen, und die »Wollenen« fanden auf teuflische Art jede unbedeckte Körperstelle, um sie zu quälen. Da half auch kein Wegbügeln der Haare, worum wir die Großmutter beim Strümpfe wechseln häufig baten: Was wärmen sollte, verursachte vielmehr eine Gänsehaut, die fröstelnd über den ganzen Körper lief.

Jetzt trug ich kurze Hosen mit herrlich glatten Wadenstrümpfen, und meine mageren Bubenknie genossen die Wärme. Den Lederstiefeln war die steinige Straße gerade recht, denn der alte Schuhmacher Brugger – er hatte in seiner Bude stets einen Backsteinkäs auf einem weißen Porzellanteller stehen – hatte sie ordentlich benagelt und mit »Eisele« (Stoßplättchen) versehen.

Rasch ging ich an »Schlenzes Wäldle« vorüber. Dort war es noch schattig und kalt. Dann aber empfing mich am Fuß der Wainer Steige, gegenüber den fünf großen Pappeln, eine Wolke von Märzsonne. Und ich fand an diesem Südhang den Frühling: einen weißgestirnten Teppich von Buschwindröschen, der das alte Fallaub bedeckte. Zu meiner Freude lugten an vereinzelten Stellen auch schon die ersten »Französchen« unter dem Laub hervor. Ihr geheimnisvolles Rot und Blau war für mich zauberhaft, trotz der rauhen Borsten auf Stängeln und Blättern. Zudem fand ich als Bub den Namen abenteuerlich, kam er doch von den alten französischen Uniformen. Und war nicht in einem unserer Kindersprüche »von de Franzosa mit de rote Hosa« die Rede?

Ich brach keine der Blumen: Die »Französchen« waren mir zu schade, die Buschwindröschen zu hinfällig. Das Mittragen weicher, welkender Blumen war mir in den Händen unangenehm. Ein Stecken, ja, das war etwas anderes. Den konnte man werfen, mit dem konnte man das Loch in einem Maulwurfshaufen suchen.

So den Hang mit den Augen »abgrasend«, in der Wärme badend, verbrachte ich die meiste Zeit in der Hocke, und da Kinderaugen dem Boden nahe sind, entdeckte ich beim Stochern im Laub alle möglichen Kleinlebewesen, die mir unbekannt waren. Und kleine, braunrote Mäuse mit hellen Pfötchen und funkelnden Augen tauchten aus ihren Gängen unterm raschelnden Laub auf, knabberten irgendetwas, verschwanden blitzschnell, wenn ich mich bewegte und waren urplötzlich an einer anderen Stelle wieder zu sehen.

Schließlich stieg ich den Hang hinab und überquerte die Straße. Dort lockte dicht am Waldrand »Glasers Weiher«, ein kleiner Teich, gesäumt von Schwarzerlen und einigen Fichten. Ich bestieg den niederen Damm, der das Gewässer säumte und fühlte weichen, nachgiebigen Boden unter den Füßen. Am Einlauf der Quelle sprang das Wasser aus einem kleinen Rohr. Wie gebannt sah ich den blanken Strahl in einen ausgetieften Gumpen fallen und hörte ein unaufhörliches, einschläferndes Blobbern und Murmeln.

Man hatte mich vor Wasser oft gewarnt, und ich kannte es ja auch vom Baden in der Iller her. Darum ging ich vorsichtig auf das Rohr zu, aber nach wenigen Schritten versank ich fast im morastigen Boden, der über und über von kleinen, grünen Blumen mit runden, wie von Schwefel bestäubten Blättern bedeckt war. Mit Mühe gelang es mir, die Schuhe aus dem schmatzenden Boden zu ziehen und mich auf den festeren Grund bei den Erlen zu retten. Von dort aus sah ich, wie die Quelle in einem Bett aus feinem Glitzersand quer durch den Teich lief. Langsam umrundete ich ihn.

Und nun hörte ich vom anderen Ende her, wo ein seltsames Zementding (der »Mönch«) stand, eigenartige, knurrende Laute. Dort hatte sich in dem fast gänzlich abgelassenen Teich eine große Lache gebildet. Ich näherte mich vorsichtig und – hopp! – hopp! sprangen vor mir Frösche ins Wasser. Ich schlich langsamer, aber es gelang mir nie, einen zu sehen, bevor er sprang.

Ich wartete geduldig, bis sich nach einiger Zeit da und dort zwei große Augenhügel aus dem Wasser hoben, ein spitzes Mäulchen mit kleinen, heftig atmenden Nasenlöchern nachfolgte, mich dunkle, schöne, goldgeränderte Augen anschauten. Offenbar hatten sie Angst vor mir, denn ihre Kehlen waren in beständiger Bewegung, als ob sie nach Luft schnappten.

Allmählich kamen die ganzen Körper zum Vorschein. Das waren doch die gleichen Frösche, die ich schon in feuchten Wiesen gesehen hatte: Gelb und braun waren sie, mit dunkelbraunen »Ohren«, und sie ließen riesig lange Hinterbeine ins Wasser hängen, und es sah aus, als ob sie sich nur mit der Brust und den kleinen Händen an der Oberfläche hielten.

Sie waren glitschig, das wusste ich, hatte mich aber noch nie vor ihnen geekelt und verstand das bei anderen Kindern nicht. Vor allem aber: Sie waren friedlich wie Hasen und Enten, und deshalb war ich ihnen besonders gewogen.

Das Knurren hatte inzwischen aufgehört. Ich verhielt mich längere Zeit still – und da begann es auf einmal wieder: Die Laute kamen aus den Mündern der Frösche. Es klang ausgesprochen zufrieden und gemütlich. Dann sah ich dicke Klumpen sich langsam aus dem Wasser heben, und da saßen doch tatsächlich an verschiedenen Stellen zwei Frösche aufeinander: Mütter, die ihren Kindern das Schwimmen beibrachten! So musste es sein, denn der obere Frosch war immer viel kleiner und also das Kind. Ich freute mich unsäglich, so etwas zu sehen. Und wie die Kleinen danach drängten, das Schwimmen zu lernen! Von allen Seiten kamen sie, scharten sich um die Mutter. Was ich nicht verstand, war, dass die Kinder, die einen Schwimmplatz auf Mutters Rücken erobert hatten, nie mit den anderen teilen wollten. Sie blieben vielmehr eigensinnig sitzen.

Dann entdeckte ich zwischen den Fröschen hellgraue, wabbelige Ballen im Wasser. Mit einem Zweig zog ich einen heran und nahm ihn in die Hand. Er fühlte sich seltsam an: Wie Pudding oder Gelee, aber mit einer festen Haut.

Meine Schuhe hatte ich inzwischen ausgezogen. Barfuß konnte ich doch an verschiedenen Stellen durch den Schlamm und das flache Wasser waten.

Dort drüben die alte Erle mit den Wurzeln, die vom Wasser unterhöhlt waren, zog mich an. Ich rutschte vom Uferrand aus auf die starken Wurzeln und sah hinab ins Wasser: Etwas tiefer, aber vollkommen klar lag es geheimnisvoll unter mir. Mir war wie beim Baden an der Iller: Das reine, durchsichtige Wasser lockte. Am liebsten hätte ich mich mit offenen Augen hinabgleiten lassen. Und da sah ich auf dem Grund ebenfalls Frösche, aber sie hatten keinen dunklen Fleck hinter den Augen, bewegten sich viel langsamer, und ihre Hinterbeine waren viel kürzer als die der anderen. Mühelos fing ich einen und holte ihn aus dem Wasser. Er fühlte sich eher rau als glitschig an, und da war mir klar, dass ich den auch schon kannte. Solche fand ich manchmal im Garten, aber leider blieben sie nie lange da. Die fingen Schnecken, hatten wunderschöne, orangefarbene Augen, aber viele Menschen ekelten sich vor ihnen wegen ihrer warzigen Haut. Wenn man sie außerhalb des Wassers anfasste, waren sie ganz trocken und kühl. Manchmal machten sie aber die Hand nass. Ob das aus Angst geschah? Das war mir schon öfters passiert, wenn ich abends einen bei der »Krottenlache« auf der Straße fand und ins Gras hinübertrug.

Ich mochte die langsamen, mir gutmütig erscheinenden Tiere. Sie hüpften nur in ganz kleinen, unbeholfenen Rucken. Wenn sie gelegentlich mit ihren krummen Vorderbeinen unbeholfen über die Augen fuhren, sah es aus, als ob sich ein Mensch die Tränen abwische, und ich musste darüber nicht lachen, sondern empfand etwas wie Mitleid, da es ihnen so schwer zu fallen schien.

Das sind fleißige Tiere, dachte ich. Wie sonst hätten sie ihre Wohnungen, die kleinen Erdlöcher graben können, die ich eines Tages an einem feuchten Hang hinter dem Friedhof entdeckte. Daher hatten sie also so kräftige Arme, und ich nannte sie »Waschweible«, wie die alte Frau, die meiner Mutter ab und zu bei der schweren Arbeit in der Waschküche half, denn damals gab es noch keine Waschmaschinen.

Fleißig und brav, ja, das waren sie, und ich verstand nicht, dass manche Leute sie mit Abscheu betrachteten.

Lange schaute ich den stummen Tieren auf dem Grunde zu, und wie ich so ins klare Wasser hinabträumte, entdeckte ich etwas Seltsames: Auf dem feinen Sand lagen zwischen Blättern und Erlenzäpfchen auch viele kleine Ästchen, und – ich musste zweimal hinblicken: Eines dieser winzigen Ästchen begann sich zu bewegen, hielt an, rückte wieder ein kleines Stück vor, hielt abermals. Ich staunte: Dieses Stückchen Holz bewegte sich ohne Wind, denn es lag ja im Wasser. Es »ging« auf dem Weihergrund. Vorsichtig näherte ich meine Hand dem Ding. Da verhielt es wieder. Und jetzt entdeckte ich am einen Ende des Hölzchens etwas Dunkles, Rundes, nicht ganz so groß wie einer der bunten Stecknadelköpfe in Mutters Nähkasten. Ich hob das geheimnisvolle Wesen aus dem Wasser: Es war ein kleines Röhrchen, und in dieses zurück zog sich ein »Ameisenkopf«.

An dem saßen aber keine der bekannten Zwickzangen, sondern feine Fädchen. Der wunderliche Gegenstand blieb reglos in meiner Hand liegen. Ich setzte das Ding zurück ins Wasser, und nach einiger Zeit begann es seine Wanderung aufs Neue. Und jetzt fand ich bei näherem Hinsehen den Grund von weiteren dieser eigentümlichen, wandernden Tiere belebt. Während ich ihnen zusah, schwammen kleine Käfer hastig durchs Wasser und zogen glänzende Bläschen wie aus einer Sprudelflasche hinter sich her. Überm Weiher drehte eine riesenhafte Fliege mit grünem Leib und durchsichtigen Flügeln unermüdlich ihre schwingenden, unsteten Runden, Immer wieder blieb sie nahebei in der Luft stehen, und ich hörte ihre Flügel knistern.

Vom Dorf her läuteten die Glocken. Ich erschrak, da ich vor lauter Entdeckungen zu lange verweilt hatte. Ich wusste: Jetzt kommen die älteren Geschwister aus der Schule, und ich muss schnell heim zum Essen. Rasch lief ich um den Weiher; ganze Scharen von Wasserläufern aufjagend, die blitzschnell weghuschten.

Außer Atem und voll von dem Erlebten kam ich gerade noch rechtzeitig zum Mittagessen, und voller Begeisterung erzählte ich von den Froschmüttern, die ihre Jungen das Schwimmen gelehrt hatten. »Soso«. Ich bekam kein sehr großes Echo darauf, da andere Dinge die Zeit in Anspruch nahmen, was den Eltern nicht unwillkommen zu sein schien. Mutter kam mir sogar etwas verlegen vor. »Iss jetzt!« sagte sie. Dabei hatte ich etwas so Großartiges erlebt. Und Vater hatte doch sonst so großes Verständnis für geheimnisvolle Dinge: Er konnte den Osterhasen herbeipfeifen, und wie oft sah er bei Waldspaziergängen einen Zwerg, der Pfeife rauchend in der Höhle eines Baumstumpens verschwand. Nur mir gelang es nie, diesen zu entdecken.

Auch während der nachfolgenden Schulzeit trafen wir Buben uns gern am Weiher. Häufig war er abgelassen, aber die lebenspendende, große Lache am Auslauf blieb den Fröschen und Kröten immer erhalten. In jedem Frühjahr laichten sie dort. Das wussten vor allem die Bauernbuben, was mir großen Kummer machte, denn da kamen sie mit diesen teuflischen Säckchen angerückt, in die bestimmt zehn Pfund Äpfel gepasst hätten, und füllten sie mit den armen, lebenden Fröschen. Und ich war zu meinem Leidwesen nicht imstande, sie daran zu hindern. Qualvoll aufeinander gepresst wurden die Tiere heimgetragen, gar oft von Schulkameraden, die sonst keineswegs roh waren. Es war eben so, schon immer. Welcher Tod die Frösche erwartete, wusste ich nicht, aber es gab schlimme Andeutungen. Froschschenkel schmeckten gut, hieß es. Da war mir der Iltis lieber, der wenigstens den ganzen Frosch fraß.

Baden konnten wir in Glasers Weiher nie, auch wenn er genügend Wasser führte. Die Quelle lieferte dafür viel zu kaltes Wasser. Viele Jahre später maß ich unweit des Weihers im Wald nur sieben Grad, und das Sommer wie Winter.

In meiner Jugend gab es fast nur strenge Schlittschuhwinter. Der Ruf: »Glasers Weiher ist zugefroren!« durchfuhr uns alljährlich elektrisierend und ließ uns begeistert die klappernden Eisen aus ihrem Sommerlager, Keller oder Dachboden, holen. Was störte uns der raue »Bayerwind«, der draußen vor dem Dorf blies, der scharfe Frost, der anfangs in Nase und Ohren schnitt. Das dauerte ja nur kurze Zeit, dann glühten wenigstens unsere Ohren, während die vorwitzige Nase nie so richtig warm wurde. Atemwirbel aus Mund und Nase standen um uns in der Luft, während wir auf der Wainerstraße aufgeregt dem Weiher zustrebten; nicht selten schon auf den Schlittschuhen, wenn Schnee gefallen war, denn man streute hier kein Viehsalz, und der Schneepflug hinterließ eine gute Bahn für unsere Schlittschuhe, die den Komfort des Hohlschliffs noch nicht kannten. Keiner von uns hatte die heute üblichen Eislaufkomplets. Deshalb mussten wir die Schlittschuhe vor dem Laufen jedes Mal an die Schuhe schrauben. Das hielt damals jeder ganz gewöhnliche Lederstiefel aus. Metallene, geriefte Plättchen drückten sich tief in die Kanten der Sohlen ein, spitze Zacken bohrten sich in die Absätze. Nur selten geschah es, dass ein solcher abriss und damit das Vergnügen. Meistens ging alles gut, aber welche fieberhafte Ungeduld überfiel einen, wenn die andern schon umhersausten und man selber noch kurbelnd und triebelnd mit dem Anschrauben beschäftigt war, während die Hände immer klammer wurden. Dabei plagten wir uns oft mit den verflixten Schlüsseln, die aus weichem Material waren und deshalb allzu rasch ausleierten. Darum war ein heimlicher König, wer einen nagelneuen besaß.

Endlich fertig! Die ersten, noch unsicheren Schritte auf dem spiegelblanken, glasklaren Eis, das die Kälte auf den Weiher gezaubert hatte. Vorsichtig tasteten und kreisten wir über die noch gefährlich und dünn scheinenden Stellen, glitten prüfend hin und her, zogen unsere Kreise weiter, bis wir den ganzen Weiher erkundet hatten. Dann ging es mit Schwung über den herrlich glatten Spiegel, der uns hohl dröhnend schneller und schneller entgegenflog, uns in einen wahren Rausch des Gleitens und Dahinstürmens versetzte. Von allen Seiten wetzte, kratzte und zischte es, eine antreibende Begleitmusik. Wir liefen mit jeder Faser des Körpers, von den Füßen bis zu den Augen, die jede Bewegung begierig einsaugten und das ständig wechselnde Panorama der Büsche und Bäume wie berauscht genossen. Wenn es über den hohlen Stellen am Uferrand dumpf schollerte, drehten wir blitzschnell ab, denn dort konnte man einbrechen, zwar ohne nass zu werden, aber es riss einen schlagartig auf die Knie, und das tat sehr weh.

Wir fuhren im Schweigen der Landschaft. Kein Lautsprecher beschallte uns ungebeten mit Musik, niemand befahl uns, rechts oder links herum zu fahren. Die Musik waren unsere Schlittschuhe, unsere freudigen Rufe. Der angrenzende Wald mäßigte alle Geräusche, dämpfte auf seltsame Weise auch unsere Ausgelassenheit wie ein gütiger Großvater, verwandelte alle Lust und Kraft in Bewegung. Wer zufällig des Wegs kam, hörte eher das Arbeiten der Schlittschuhe als uns selber. Viel zu früh jedes Mal mahnte uns der sich rötende, winterliche Abendhimmel zum Aufbruch.

Unser Häuflein war inzwischen allmählich kleiner geworden. Wir drehten die letzten Runden, langsamer, wie Abschied nehmend, setzten uns, schraubten die Schlittschuhe ab, kamen uns nach dem stundenlangen Laufen jetzt, da wir mit den Schuhen auf dem Eis standen, seltsam verkürzt, plattfüßig und unsicher vor. Einen Rausch auf dem Eis hatten wir hinter uns, einen guten, und er hinterließ keinen Katzenjammer:

Mit heißen Backen, wohlig müde und tief beeindruckt von schönen Bildern zogen wir dem Elternhaus zu. Wer unsere kleine Schar von weitem sah, konnte in der Stille des Abends wohl dann und wann ein übermütiges Lachen hören, wenn wir von dem oder jenem sprachen, den es besonders verdreht aufs Eis geworfen hatte. Spätestens am elterlichen Gartentor war man sich klar: Morgen gehe ich wieder!

Der Glaserhof

Hier, inmitten der Fichtenwälder, sollen einst Wiesen und Äcker eines Hofes gewesen sein. Eine eigen schmerzende Vorstellung: An diesem Ort, erfüllt von wäldertiefer Stille, zog damals der Bauer mit dem Ochsengespann über den Acker, hütete sein Sohn die Kühe.

Vor gar nicht so langer Zeit, es mögen hundert Jahre sein, saß da oft allein, in Gedanken verloren, der »Hirtabua«, schnitzte an einem Stück Holz, rannte hin und wieder auf und trieb eine Kuh aus dem Acker, während die andern gleichmütig weitergrasten. Zuweilen, im Herbst, besuchten ihn wohl auch Buben von entfernteren Höfen; und sie trieben ihre einfachen Spiele: spechteten, rannten um die Wette, holten in einem alten Eimer Wasser von der nahen Quelle, freuten sich an den muckeren Mäuseaugen, die erschrocken, aber pulslebendig aus ihren »Haustüren« starrten, bevor sie pudelnass flüchteten.

Und wie merkwürdig: Genau da sitze ich heute am Hang, im Hochwald, freue mich am üppigen Moos und blühenden Heidelbeersträuchern – es ist ja Mai –, und das Auge gleitet über sacht ansteigende Hänge, nicht allzu große Berge, kleine Quellen, die in Jahrhunderten stiller Arbeit ihre lieblichen Täler aus dem weichen Waldboden gegraben haben.

So ist es überall in der schönen Landschaft, die das Illertal begleitet. Da ist nichts Heroisches, großartig ins Auge Springendes. Hier atmet ein kleiner, in sich ruhender, dafür umso beseelterer Raum, ein einladender Winkel für alle, den Einsamen und den Geselligen.

Still ist es. Außer dem Insektenstrom, hoch oben in den Wipfeln, dem feinen, ziehenden Geräusch, womit die Fichtennadeln den Wind kämmen, mag mal ein Flugzeug, das verschlafen am Himmel brummt, ans Ohr dringen. Das beruhigt eher, ist wie das Summen einer Hummel.

Ein seltsamer Gedanke: Wo du dich jetzt ausruhst, lag unweit dieser verschollene Hof. Du brauchst nur mit den Augen diesen Hang hinabzuwandern, über die Quelle hinweg, dann jenseits den Berg hinauf – und da liegt er – lag er, denn heute ist die vom Boden schwach angedeutete Terrasse von Wald bedeckt. Und – geh’ hundert Jahre zurück –:

Siehst du sie, die still in der Mittagshitze arbeitende Magd? Sie wendet das Heu vom ersten Schnitt, den gestern der Bauer getan. Wie ist das alles zu verstehen? Früher gab es weniger Wald, dafür umso mehr einzelne, inselhaft in den Wäldern stehende Höfe. Die Fichten brauchte man, um Holzkohle herzustellen. Außerdem trieb man Kühe zum Weiden, Schweine zum Mästen in den Wald.

Solche Gedanken begleiteten mich inmitten einer Radfahrergruppe, die der Historiker Harald Kächler durch die Balzheimer Wälder führte. Und an einer Stelle, dort wo der Weg scharf nach Osten abbog, genügte mir der Hinweis auf einen abgegangenen Hof, um mich fast zwanghaft damit zu beschäftigen und neugierig zu machen. Dieser Hinweis ließ mir keine Ruhe.

»Glaserhof« hieß das geheimnisvolle Gut, das vor über hundert Jahren abgegangen sein sollte. In dieser für mich »kurzen« Zeit soll der Hof spurlos verschwunden sein? Was tun? Suchen, im Wald, über weite Strecken. Mit meinen alten Beinen? Da blieb nur das Auto.

Ein Bauer aus Weitenbühl gab mir grobe Hinweise. »Ja, der war irgendwo auf der Höhe.« Die waren zahlreich im Wald. Ich suchte auf verschlungenen Waldwegen nach Bergen, fand aber nichts, dafür auf den weißen Waldteilblechtäfelchen in der schönen, alten gotischen Schrift den Hinweis »Rauhghau h.d. Glaser« oder »Fünfzehnjauchert h.d. Glaser«, was wohl »hinter dem Glaserhof« bedeutete. Den Namen des Hofes fand ich auf keiner Tafel. Dafür entdeckte ich eine märchenhaft alte Holzhauerhütte, von der noch später die Rede sein wird.

Beim Fahren muss ich wohl die Orientierung verloren haben, denn auf einmal schimmerte es grün durch den Wald: ein langgestreckter, baumloser Höhenzug. Ich fand den von weitem geahnten Weg, fuhr ihn hoch – und da fiel es mir wie Schuppen von den Augen: Das ist doch die Wegschranke vor Oberbuch! Es stimmt also: Der Desorientierte geht im Kreis – fast, denn ich war von Weitenbühl hergekommen.

Am andern Tag verabredete ich mich mit dem von Herman’schen Förster Bachhofer. Er empfing mich sehr freundlich und tat, was ich mir nie erträumt hätte: Er fuhr mich zum Glaserhof, das heißt, der Stelle, wo einst der Hof lag. Der Ort unterschied sich eigentlich kaum von anderen Plätzen im Wald, die auch einigermaßen eben waren. Und deshalb hatte ich ihn auch nicht finden können.

Der Bauer vom Oberbuchhof könne vielleicht noch das eine oder andere darüber sagen, ließ mich der Förster wissen. Der Hof liege von Rechts wegen auf Balzheimer Gebiet, weshalb er mir den Oberbalzheimer Förster Gay empfehle. Dieser, Förster Gay, war dann so nett, mir auf einem vergrößerten Kartenausschnitt noch den Glaserhof einzuzeichnen. An dieser Stelle möchte ich beiden Förstern einen besonderen Dank aussprechen. Ich weiß nicht, ob Hilfsbereitschaft eine besonders den Förstern eigene Haltung ist. In diesem Falle traf es jedenfalls zu.

Wenige Tage später, am 3. Mai 2014, suchte ich mit Hans Schließer, dem Bauern von Oberbuch, den Glaserhof auf. Er hatte ein Beil, ich eine dünne Stahlsonde, einen Bundeswehrspaten und einen Vorschlaghammer dabei. Einige Schritte vom Weg wurden wir fündig. Es war schon seltsam: Mitten im Wald kamen da Backsteine in ebener Lage und lose liegend zum Vorschein. Auf der straßenwärtigen Seite konnten wir den groben Verlauf der Mauer aufdecken. Dem Filz aus den ungeheuer zähen und federnd zurückschnellenden Fichtenwurzeln konnten wir nur sehr schwer beikommen. Da der Bauer ein kräftiger junger Mann ist, schaffte er mit seinem Beil viel mehr als ich. Es war aber eine sehr mühevolle Arbeit, und wir gaben sie nach einigen freigelegten Stellen auf, da uns klar war, hier müsse man mit stärkeren Mitteln arbeiten, wozu wir kein Recht hatten.

In meiner »jugendlichen« Freude grub ich am Nachmittag nochmals allein mit einem richtigen Spaten. Die Arbeit brachte mich an den Rand meiner Kraft. Mir blieb die Luft weg, und ich musste mich immer häufiger keuchend an einen Baum lehnen.

Ein Wunsch blieb in mir zurück: Ein bescheidenes Täfelchen wie bei den andern Waldteilen möchte an diesen von der Vergangenheit denkwürdig gemachten Ort mit dem einfachen Hinweis »Ehemaliger Glaserhof« erinnern.

Tage später ging ich, jetzt, wo ich den gesuchten Hof kannte, zu Fuß einen der vielen verschlungenen Wege hoch. Es war taghell, und durch die Gucklöcher der vielen Bäume konnte ich mich am blauweißen Himmel freuen, an dem helle Wolken zogen. Eine wunderbare, unglaubliche Stille war unter den Bäumen; keine Feder rührte die Luft. Wäre es jetzt Nacht gewesen! Mir fiel Lenaus »Postillon« ein:

Lieblich war die Maiennacht,

Silberwölklein flogen,

Ob der Helden Frühlingspracht

Freudig hingezogen.

Schlummernd lagen Wies’ und Hain,

Jeder Pfad verlassen;

Niemand als der Mondenschein

Wachte auf der Straßen.

Leise nur das Lüftchen sprach,

Uns es zog gelinder

Durch das stille Schlafgemach

All der Frühlingskinder.

Beinahe auf der Höhe angekommen, sah ich zwischen den Bäumen das moosbedeckte Ziegeldach einer uralten Hütte, die man Kindern ohne weiteres als die von Hänsel und Gretel oder einen Räuberunterschlupf hätte vorstellen können. Im Laufe der Jahre hatte sich das Dach im Westen gesenkt, sodass die Stirnseite im Osten wie ein keck ins Genick geschobener Hut emporragte. Das Ganze bestand aus kräftigen Rundhölzern, die fest aufeinander gefügt waren, ein großes Vordach, der Hut, schützte vor Regen. Stabile Läden lagen vor den Fenstern, dazu noch Eisenstäbe.

Was mich freute: An dem einen Fenster, dessen Laden offenstand, war keine der kleinen Scheiben zerstört. So abgeschieden lag der Ort, dass ihn keines Menschen Dummheit oder Boshaftigkeit erreichte. Das Schloss war eine schwere, große Eisenstange mit einer geräumigen Öse. In ihr steckte ein einfacher Ast. Ich zog ihn und trat ins Innere. Große Holzbänke standen an den etwa vier mal fünf Meter messenden Wänden. In der Mitte lag ein umgelegter Eisenofen, über dem ein gesicherter Blechkamin ins Freie führte. Ein stark verrostetes Eisenblech deckte als Brandschutz den Boden. Als ich vorsichtig darauftrat, gab es so leicht und tief nach, dass ich an einen kleinen Keller dachte. Dem war aber nicht so. Die Tür trug einen winzigen Guckladen, was auf vorsichtige und gefährdete Zeiten hinwies. Man konnte ihn von außen und innen verriegeln. Der Tisch war ein grobes Brett, gehalten von zwei x-förmigen Beinen, die man einfach zusammengenagelt hatte.

Mit Mühe zog ich mich an einem Balken zum »Boden« hoch. Dort lagen noch Bretter und zugespitzte Pfähle. Das alles musste aus längst vergangenen Tagen stammen. Und richtig: Neben den Eingang in der Ecke stand ein ehrwürdig altes Paar Stiefel.

Ich drehte einen um und las auf der Unterseite: »Banja Zagreb«. 50 Jahre – wie nichts dahin! Damals hatte ich hin und wieder Jugoslawen als Holzknechte bei uns im Wald gesehen. Und mir fiel der arme Mensch ein – sein Gedenkkreuz steht heute noch –, Branko hieß er, der bei Fuhrarbeiten mit dem Lastwagen im Baggerloch ertrunken war. Das war im Jahr 1968, und er war erst 29 Jahre alt. Eines fehlte der Hütte, und das tat mir leid: ein Flugloch für den Waldkauz.

Zurück zum Glaserhof. Noch einmal: Ein »Glaserhof«, wie auf dem Gemarkungsplan eingetragen, fand ich nirgends. Die nächstgelegenen Waldteile trugen die Namen Raughau, Fünfzehnjauchert und Hennengraben. Es ist ein eigener Zauber, den verschollene Gebäude ausstrahlen. Und was ist natürlicher als das Verlangen, zu erfahren, welche Zeitläufte, welche Geschichte ein solches Gebäude durchlebt hat. Man ist beeindruckt, wenn man in Herrn Kächlers Buch erfährt, dass der Hof, 1535 als Jagdhaus gegründet, später zu einem Gut von 90 Morgen angewachsen und »mit dem Tod des letzten Glaserjägers 1894 abgegangen ist«.

Lange Jahre war der Bauer gleichzeitig Wirt. Ich sehe eine Kartler-Runde am Ecktisch sitzen, höre das Auftrumpfen der harten Fäuste auf dem Tisch, während der Wirt am Fenster steht und nachdenklich den Himmel betrachtet, denn morgen will er die Ernte trocken hereinbringen.

Am andern Tagen höre ich schon von außen lautes Schreien, dumpfes Poltern und Stühlekrachen. Dann wieder erfüllen freudiges Gedränge, Tanz und Jubel das so einsam gelegene Haus in den Wäldern, die große Wirtsstube. Der Sohn heiratet nämlich. Die Braut ist eine Evangelische. Da er selber katholisch ist, darf das Paar nicht in der Balzheimer Kirche getraut werden. Das verbietet die Äbtissin im Kloster Gutenzell. Also gibt es Hochzeit und Trauung im Glaserhof.

Beim Blick auf all das arbeitet es in mir: Wie kann, was runde 360 Jahre Bestand hatte, so spurlos verschwunden und unsichtbar geworden sein?