9,99 €

Mehr erfahren.

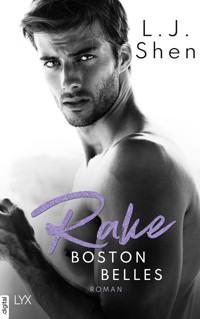

- Herausgeber: Lyx.digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Boston Belles

- Sprache: Deutsch

Sie hat eine feste Regel: Keine Gefühle. Bis sie ihn trifft ...

Nichts schätzt Emmabelle Penrose mehr als ihre Unabhängigkeit. Die selbstbewusste Geschäftsfrau sucht daher Männer nur für eine Nacht. Bis sie sich auf einmal etwas noch mehr wünscht als ihre Freiheit - ein Baby. Der perfekte Vater ist schnell gefunden. Devon Whitehall ist ein britischer Adeliger, attraktiv, millionenschwer - und das Beste: Er hat eine ebenso große Abneigung gegen die Ehe wie sie. Es ist der ideale Deal: ein Kind zeugen, gemeinsames Sorgerecht, aber mehr nicht. Doch obwohl Emmabelle sich nie an einen Mann binden wollte, kommt sie nicht gegen die starken Gefühle an, die sie plötzlich für Devon empfindet ...

"RAKE ist für mich ein Jahreshighlight, ein neuer Buchliebling und eins meiner Herzensbücher von L. J. Shen." CHARLIE_BOOKS

Band 4 der BOSTON-BELLES-Reihe von SPIEGEL-Bestseller-Autorin L. J. Shen

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 603

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Inhalt

Titel

Zu diesem Buch

Leser:innenhinweis

Widmung

Playlist

Anmerkung der Autorin

Motto

Prolog

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

28. Kapitel

29. Kapitel

30. Kapitel

31. Kapitel

32. Kapitel

33. Kapitel

34. Kapitel

35. Kapitel

36. Kapitel

37. Kapitel

38. Kapitel

39. Kapitel

Epilog

Danksagung

Die Autorin

Die Romane von L. J. Shen bei LYX

Impressum

L. J. Shen

Boston Belles

RAKE

Roman

Ins Deutsche übertragen von Anne Morgenrau

Zu diesem Buch

Wenn sie einmal heiraten, dann nur aus Liebe – dieses Versprechen haben sich die Boston Belles gegeben. Emmabelle Penrose fällt es nicht schwer, sich daran zu halten. Die selbstbewusste Besitzerin eines Burlesque-Clubs sucht nie mehr als ein kurzes Abenteuer. Allein für den attraktiven Anwalt Devon Whitehall hat sie jemals ihre strenge Nur-eine-Nacht-Regel gebrochen. Als sich jedoch herausstellt, dass Emmabelle Schwierigkeiten haben könnte, schwanger zu werden, wünscht sie sich plötzlich nichts sehnlicher als ein Baby. Auf der Suche nach einem Samenspender bietet Devon unerwartet seine Hilfe an. Er ist nicht nur millionenschwer, sondern gehört auch dem britischen Adel an – und das Beste: Er hat eine ebenso große Abneigung gegen die Ehe wie Emmabelle. Es ist für beide der scheinbar perfekte Deal: ein Kind zeugen, gemeinsames Sorgerecht, aber mehr nicht, vor allem keine Gefühle. Doch für Devon hat Emmabelle schon einmal eine ihrer Regeln gebrochen, und sie befürchtet, dass das nicht die einzige bleiben wird …

Liebe Leser:innen,

dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte. Deshalb findet ihr hier eine Triggerwarnung.

Achtung: Diese enthält Spoiler für das gesamte Buch!

Wir wünschen uns für euch alle das bestmögliche Leseerlebnis.

Euer LYX-Verlag

Für meinen Bruder, der das hier niemals lesen wird.

Mir sind die Leute ausgegangen, denen ich meine Bücher widmen könnte.

Also, auf geht’s.

Playlist

Empara Mi – Alibi

Purity Ring – Obedear

Rolling Stones – Under My Thumb

Young Fathers – Toy

Everybody Loves an Outlaw – I See Red

Anmerkung der Autorin

Dieser Geschichte zuliebe habe ich mir hinsichtlich des Umgangs der britischen Monarchie mit Eigentum und Beteiligungen einige kreative Freiheiten herausgenommen.

Anzumerken ist außerdem, dass es – zumindest zurzeit – keine britischen Adelsfamilien namens Whitehall und Butchart gibt.

Rake: 1. Lebemann, ein modisch oder stilvoll gekleideter Mann mit ausschweifendem oder promiskuitivem Lebensstil.

Einige der schönsten Dinge, die man in seinem Leben willkommen heißen sollte, kommen in eine Dornenkrone gehüllt daher.

Shannon L. Alder

Prolog

Devon

Kurz vor meiner Zeugung war ich bereits verlobt.

Noch vor der ersten Ultraschall-Untersuchung hatte man meine Zukunft vereinbart, schriftlich niedergelegt und besiegelt.

Bevor ich ein Herz, einen Puls, eine Lunge und ein Rückgrat hatte, Ideen, Wünsche und Vorlieben. Als ich nichts anderes als eine abstrakte Vorstellung war.

Ein Plan für die Zukunft.

Ein Kästchen zum Abhaken.

Ihr Name war Louisa Butchart.

Eigentlich Lou, für alle, die sie kannten.

Allerdings wusste ich von dieser Vereinbarung nichts, bis ich vierzehn wurde. Ich erfuhr erst kurz vor dem vorweihnachtlichen Jagdausflug davon, auf den sich die Whitehalls traditionell mit den Butcharts begaben.

An Louisa Butchart gab es nichts auszusetzen. Jedenfalls nichts, was mir aufgefallen wäre.

Sie war nett, wohlerzogen und hatte einen erstklassigen Stammbaum.

Es war also absolut nichts an ihr auszusetzen bis auf eines: Sie war nicht meine Wahl.

Ich schätze, damit fing alles an.

Darum bin ich der geworden, der ich heute bin.

Ein lebenslustiger, Whiskey trinkender, fechtender, skifahrender Hedonist, der sich niemandem gegenüber verantworten musste und mit jeder ins Bett stieg.

Sämtliche Zahlen und Variablen waren da und ergaben die perfekte Gleichung.

Große Erwartungen.

Multipliziert mit erdrückenden Ansprüchen.

Moralisch geteilt durch mehr Geld, als ich jemals verbrennen könnte.

Ich war mit der richtigen Statur, dem richtigen Bankkonto, dem richtigen Grinsen und der richtigen Menge Charme gesegnet. Nur eine unsichtbare Sache gab es, die mir fehlte – eine Seele.

Erstaunlich, dass mir diese Tatsache nicht einmal bewusst war.

Es musste erst ein spezieller Mensch kommen und mir zeigen, was mir gefehlt hatte.

Jemand wie Emmabelle Penrose.

Sie schnitt mich auf, und was herausquoll, war Pech.

Dunkel, klebrig, endlos.

Dies ist das wahre Geheimnis des royalen Lebemannes.

Mein Blut war niemals blau.

Es war tiefschwarz wie mein Herz.

Vierzehn Jahre alt

Bei Sonnenuntergang ritten wir los.

Die Hunde liefen voraus, mein Vater und sein Kamerad, Byron Butchart senior, folgten ihnen dichtauf. Ihre Pferde galoppierten im perfekten Rhythmus. Byron junior, Benedict und ich hingen weit zurück.

Uns Jungs gaben sie die Stuten, denn die waren widerspenstig und schwerer zuzureiten. Die Zähmung junger, temperamentvoller weiblicher Wesen war eine Aufgabe, die sich Männern meiner Klasse von Kindesbeinen an stellte. Schließlich wurden wir in ein Leben geboren, das eine wohlerzogene Ehefrau, pummelige Babys, Krocket und faszinierende Geliebte verlangte.

Kinn und Hacken gesenkt und mit stocksteifem Rücken war ich der Inbegriff eines königlichen Reiters. Obwohl das nicht verhindern konnte, dass ich in den Schwitzkasten gesetzt wurde und mich darin zusammenrollte wie eine Schnecke.

Papa liebte es, mich in das Ding hineinzustoßen, um zu sehen, wie ich mich wand, egal, wie eifrig, wie verzweifelt ich ihm zu gefallen versuchte.

Der Schwitzkasten, auch Isolierbehälter genannt, war ein Speiseaufzug aus dem siebzehnten Jahrhundert. Er war geformt wie ein Sarg und vermittelte dieselbe Erfahrung. Da ich bekanntermaßen klaustrophobisch war, griff mein Vater bei Fehlverhalten meinerseits besonders gern zu dieser Strafe.

Fehlverhalten war allerdings etwas, das ich selten bis gar nicht an den Tag legte. Das war der traurige Teil. Ich wollte unbedingt akzeptiert werden. Ich war ein Einserschüler und ein talentierter Fechter. Mit dem Säbel hatte ich es bis zur englischen Jugendmeisterschaft geschafft, wurde aber trotzdem in den Speiseaufzug gesteckt, als ich gegen George Stanfield verlor.

Vielleicht hatte mein Vater immer schon gewusst, was ich vor den Blicken anderer zu verbergen versuchte.

Nach außen hin war ich perfekt.

Doch innerlich war ich durch und durch verdorben.

Mit vierzehn hatte ich bereits mit den Töchtern zweier Bediensteter geschlafen, es fertiggebracht, das Lieblingspferd meines Vaters vorzeitig zu Tode zu reiten, und mit Kokain und Special K geflirtet (damit meine ich nicht die Getreideflocken).

Und jetzt gingen wir auf die Fuchsjagd.

Die mir einigermaßen verhasst war. Und einigermaßen bedeutet in diesem Fall total. Ich hasste die Jagd als Sport, als Konzept und als Hobby. Das Töten wehrloser Tiere bereitete mir kein Vergnügen.

Vater sagte, Blutsport sei eine großartige englische Tradition, so ähnlich wie Käserennen und Morris Dance. Ich persönlich war der Ansicht, dass manche Traditionen tatsächlich weniger gut alterten als andere. Das Verbrennen von Ketzern auf dem Scheiterhaufen war ein Beispiel, die Fuchsjagd ein weiteres.

Hervorzuheben ist, dass die Fuchsjagd im Vereinigten Königreich illegal war … oder vielmehr ist. Aber ich hatte gelernt, dass mächtige Männer eine komplizierte und häufig sehr stürmische Beziehung zu Recht und Gesetz unterhielten. Sie legten es fest und setzten es durch, schenkten ihm jedoch selbst kaum Beachtung. Mein Vater und Byron senior genossen die Fuchsjagd umso mehr, als sie den unteren Schichten verboten war. Diese Tatsache verlieh dem Sport zusätzlichen Glanz, eine ewige Erinnerung daran, dass sie anderer – besserer – Herkunft waren.

Über die gepflasterte Straße zu dem großen schmiedeeisernen Tor von Whitehall Court Castle, dem Anwesen meiner Familie in Kent, machten wir uns auf den Weg in den Wald. Mein Magen rebellierte beim Gedanken an das, was ich sehr bald tun würde. Unschuldige Tiere töten, um meinen Vater zu besänftigen.

Das leise Tappen von Mary Janes auf dem Kies erklang hinter uns.

»Devvie, warte!«

Die Stimme klang atemlos und flehend.

Ich lehnte mich auf Duchess zurück, drückte die Knie durch und zog am Zügel. Breitbeinig wich die Stute zurück. Louise tauchte neben mir auf, in der Hand etwas nachlässig Aufgewickeltes. Sie trug einen rosa Pyjama, ihre Zähne waren von einer grauenhaften, bunten Zahnspange bedeckt.

»Hier ift etwaf für dich.« Energisch wischte sie sich ein paar braune Haarsträhnen aus der Stirn. Lou war zwei Jahre jünger als ich. Ich befand mich in dem unglücklichen Stadium der Adoleszenz, in dem ich alles, einschließlich scharfkantiger Gegenstände und gewisser Früchte, sexuell verlockend fand. Aber Lou war noch ein Kind mit beweglichen Gelenken und einem Körper im Taschenformat. Ihre Augen waren groß und wissbegierig und saugten die Welt förmlich in sich auf. Mit ihren durchschnittlichen Gesichtszügen und dem jungenhaften Körperbau war sie nicht gerade ein Hingucker, und ihre Zahnspange behinderte ihre Aussprache auf eine Weise, die sie verlegen machte.

»Lou«, sagte ich gedehnt und zog eine Braue hoch. »Deine Mum wird Zustände bekommen, wenn sie merkt, dass du dich aus dem Haus geschlichen hast.«

»Mir egal.« Sie reckte sich auf die Zehenspitzen und gab mir etwas, das in einen ihrer vernünftigen Strickpullis eingewickelt war. Ich drehte den Pullover um und war hocherfreut, den gravierten Flachmann meines Vaters darin zu entdecken, schwer von Bourbon.

»Ich weiß, dass du die Fuchsjagd nicht magst, darum habe ich dir etwas mitgebracht, das … Wie sagt Daddy immer? Das ihr die Schärfe nimmt«, erklärte sie lispelnd.

Die anderen ritten weiter in den dichten, moosigen Wald hinein, der Whitehall Court Castle umgab, entweder weil meine Abwesenheit sie nicht interessierte oder weil sie diese überhaupt nicht bemerkt hatten.

»Verrücktes Haus.« Ich trank einen großen Schluck aus dem Flachmann und spürte das heftige Brennen der Flüssigkeit, die mir die Kehle hinunterrann. »Wie hast du das denn in die Finger bekommen?«

Lou strahlte vor Stolz und hielt die Hand vor den Mund, um die Metallklammern zu verbergen. »Ich bin ins Arbeitszimmer von deinem Papa geschlichen. Mich bemerkt sowieso niemand, darum komme ich immer ungeschoren davon!«

Die Niedergeschlagenheit in ihrer Stimme machte mich traurig. Lou träumte davon, nach Australien zu gehen und Wildtierretterin zu werden, von Kängurus und Koalas umgeben zu sein. Ihr zuliebe hoffte ich, dass es dazu kommen würde. Wilde Tiere, wie angriffslustig sie auch sein mochten, waren immer noch besser als Menschen.

»Ich bemerke dich aber.«

»Wirklich?« Ihre Augen wurden größer, das Braun dunkler.

»Ehrenwort.« Ich kraulte Duchess hinter dem Ohr. Frauen, hatte ich bereits erkannt, waren lächerlich leicht zufriedenzustellen. »Mich wirst du nie mehr los.«

»Ich will dich nicht loswerden!«, sagte sie aufgeregt. »Ich würde alles für dich tun.«

»Oh, tatsächlich alles?«, fragte ich und lachte in mich hinein. Die Beziehung zwischen Lou und mir entsprach der zwischen einem großen Bruder und seiner kleinen Schwester. Sie tat Dinge, um meine Zuneigung zu gewinnen, und ich versicherte ihr im Gegenzug, dass sie nett und fürsorglich war.

Sie nickte eifrig. »Ich halte immer zu dir.«

»Also gut.« Ich war bereit, den anderen zu folgen.

»Willst du deinen Eltern eigentlich erzählen, dass du Vegetarier bist?«, platzte sie heraus. Woher wusste sie das nur?

»Mir ist aufgefallen, dass du beim Dinner vor Fleisch und sogar vor Fisch zurückschreckst.« Sie vergrub die Spitze eines Mary Janes in den Kieselsteinen, wühlte mit den Zehen darin herum und senkte verlegen den Blick.

»Nein«, sagte ich gleichmütig und schüttelte den Kopf. »Es gibt ein paar Dinge, die meine Eltern nicht wissen müssen.«

Und weil es weiter nichts zu erzählen gab, vielleicht auch, weil ich befürchtete, Papa würde mich in den Speiseaufzug setzen, wenn er mich herumtrödeln sah, sagte ich: »Also, danke für den Drink.«

Ich hob den Flachmann zum Gruß, drückte Duchess meine Reitstiefel an den Bauch und gesellte mich zu den anderen.

»Na sieh mal einer an, wenn das nicht Posh Spice ist.« Benedict, Lous mittlerer Bruder, schob einen Finger unter den Riemen seines Helms, um ihn zu lockern. »Was hat dich so lange aufgehalten?«

»Lou hat uns einen Glücksbringer geschenkt, Baby Spice.« Ich deutete mit dem Flachmann in seine Richtung. Im Gegensatz zu Louisa, die ein bisschen zu eifrig, alles in allem aber recht umgänglich war, handelte es sich bei ihren Brüdern – mangels besserer Beschreibung – um absolute Arschlöcher. Riesige, brutale Kerle, die gern den Mädels in den Hintern kniffen und unnötiges Chaos anrichteten, nur um zu sehen, wie andere hinter ihnen aufräumten.

Byron schnaubte. »Verdammter Mist, ist die armselig.«

»Du meinst wohl fürsorglich. Die Gesellschaft meines Vaters lässt sich nur bei einem gewissen Grad von Trunkenheit ertragen«, sagte ich affektiert.

»Darum geht es nicht. Sie ist geradezu von dir besessen, Arschloch«, fügte Benedict hinzu.

»Mach dich nicht lächerlich«, knurrte ich.

»Sei nicht blind«, schnauzte Byron zurück.

»Hey, sie wird drüber hinwegkommen wie alle anderen auch.« Ich nahm einen weiteren Schluck Bourbon, dankbar, dass mein Vater und Byron senior derart in die Diskussion parlamentsbezogener Themen vertieft waren, dass sie es nicht für nötig hielten, sich umzudrehen und nach uns zu sehen.

»Hoffentlich nicht«, spottete Benedict. »Wenn sie dazu bestimmt ist, eine Vernunftehe mit einem Idioten wie dir einzugehen, sollte sie es wenigstens genießen.«

»Hast du gerade Ehegesagt?« Ich senkte den Flachmann. Ebenso gut hätte er Beerdigung sagen können. »Nichts gegen deine Schwester, aber wenn sie auf einen Heiratsantrag wartet, sollte sie es sich bequem machen, denn der wird nicht kommen.«

Byron und Benedict tauschten Blicke und grinsten einander verschwörerisch an. Sie hatten dieselbe Haut- und Haarfarbe wie Louisa, so hell wie frisch gefallener Schnee. Nur dass sie aussahen, als hätte ich sie mit der linken Hand gezeichnet.

»Erzähl mir nicht, du wüsstest nichts davon.« Byron legte den Kopf schief, ein grausames Lächeln machte sich in seinem Gesicht breit. Ich hatte ihn noch nie gemocht. Aber in diesem Augenblick war er mir besonders unsympathisch.

»Wovon weiß ich nichts?«, stieß ich zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor, denn ich hasste es, dass ich mitspielen musste, um herauszufinden, worum es ging.

»Du und Lou, ihr werdet heiraten. Ist beschlossene Sache, es gibt sogar schon den Ring.«

Ich lachte leise und stieß Duchess die Ferse in die rechte Flanke, damit sie gegen Benedicts Stute prallte und sie aus dem Gleichgewicht brachte. Was für ein unfassbarer Schwachsinn. Während ich noch lachte, fiel mir auf, dass das Lächeln der anderen verblasst war und sie mich nicht mehr mit gespieltem Übermut betrachteten.

»Ihr verarscht mich doch.« Auch mein Lächeln verschwand. Meine Kehle fühlte sich an, als steckte sie voller Sand.

»Nein«, sagte Byron geradeheraus.

»Frag deinen Vater«, forderte Benedict mich heraus. »In unserer Familie ist das seit Jahren bekannt. Du bist der älteste Sohn des Marquis von Fitzgrovia. Louisa ist die Tochter des Dukes von Salisbury. Eine Lady. Eines Tages wirst du selbst ein Marquis sein, und unsere Eltern wollen, dass das königliche Blut in der Familie bleibt, um die Nachlässe intakt zu halten. Eine Ehe mit einer Bürgerlichen wäre ein schwaches Glied in der Kette.«

Die Whitehalls gehörten zu den letzten Adelsfamilien, die den Leuten nicht völlig am Arsch vorbeigingen. Meine Urururgroßmutter Wilhelmina Whitehall war die Tochter eines Königs.

»Ich will niemanden heiraten«, stieß ich hervor. Duchess beschleunigte das Tempo und lief in den Wald.

»Nun, offensichtlich nicht.« Benedict zog eine wenig schmeichelhafte Grimasse, als wollte er sagen: Echt jetzt? »Du bist vierzehn. Alles, was du willst, sind Videospiele und Poster von Christie Brinkley, vor denen du an dir rumfummelst. Trotzdem wirst du unsere Schwester heiraten. Unsere Väter machen zu viele Geschäfte miteinander, um sich diese Gelegenheit entgehen zu lassen.«

»Und vergiss nicht den Grundbesitz, den die beiden dann behalten können«, fügte Byron hilfreich hinzu und gab seiner Stute brutal die Sporen. »Ich würde sagen, viel Glück beim Kindermachen. Sie sieht aus wie Ridley Scotts Alien.«

»Kinder …?« Das Einzige, was mich daran hinderte, mir die Eingeweide aus dem Leib zu kotzen, war die Tatsache, dass ich den hervorragenden Bourbon nicht verschwenden wollte, der gerade in meinem Magen hin und her schwappte.

»Lou sagt, sie will fünf, wenn sie erwachsen ist.« Byron gackerte und amüsierte sich köstlich. »Ich schätze, im Bett wird sie dich ganz schön auf Trab halten, Kumpel.«

»Um nicht zu sagen fertigmachen«, fügte Benedict mit anzüglichem Unterton hinzu.

»Nur über meine Leiche.«

Meine Kehle war wie zugeschnürt, und meine Hände wurden feucht. Ich fühlte mich wie das Opfer eines üblen Scherzes. Mit meinem Vater konnte ich natürlich nicht darüber reden. Es war unmöglich, ihm die Stirn zu bieten, denn ich wusste, dass mich nur ein falsches Wort von dem Aufzug trennte.

Mir blieb also nichts anderes übrig, als wehrlose Tiere zu erschießen und genau der Sohn zu sein, den er haben wollte.

Seine kleine, gut geölte Maschine. Bereit, auf Kommando zu töten, zu ficken oder zu heiraten.

Später an jenem Abend saßen Byron, Benedict und ich in der Scheune vor einem der erlegten Füchse. Der pawlowsche Geruch nach Tod wehte durch den Raum. Mein Vater und Byron senior hatten die wertvollen Füchse zum Tierpräparator gebracht und uns ein Exemplar zur freien Verfügung überlassen.

»Verbrennt ihn, spielt mit ihm, überlasst ihn von mir aus den Ratten zum Fraß«, hatte mein Vater gefaucht, ehe er dem Kadaver den Rücken kehrte.

Es war ein Weibchen. Klein, unterernährt, mit stumpfem Fell. Sie hatte Junge. Ich erkannte es an den Zitzen, die durch das Fell an ihrem Bauch hervorlugten. Ich dachte an die kleinen Tiere, die ganz allein, hungrig und hilflos in dem riesigen dunklen Wald zurückgeblieben waren. Ich dachte daran, wie ich die Füchsin abgeschossen hatte, als Papa es mir befahl. Wie ich ihr eine Kugel direkt zwischen die Augen verpasste. Wie sie mich mit einer Mischung aus Erstaunen und Entsetzen ansah.

Und wie ich den Blick abgewandt hatte, weil es Papa war, den ich am liebsten erschossen hätte.

Benedict, Byron und ich ließen eine Flasche Schampus herumgehen und sprachen über die Ereignisse des Abends, während mich Frankenfuchs von der anderen Seite der Scheune aus vorwurfsvoll anstarrte. Benedict hatte von einem der Diener auch selbstgedrehte Zigaretten bekommen, an denen wir nun herzhaft pafften.

»Komm schon, Kumpel, unsere Schwester zu heiraten ist nicht der Weltuntergang.« Byron ließ das Lächeln eines Bond-Schurken hören, während er über die Füchsin gebeugt stand und ihr einen Stiefelabsatz in den Rücken drückte.

»Sie ist noch ein Kind«, stieß ich hervor. Auf dem hölzernen Hocker sitzend kam es mir vor, als wären meine Knochen hundert Jahre alt.

»Aber sie wird nicht immer ein Kind bleiben.« Benedict stieß den Bauch des Tieres mit dem Rand seiner Stiefelsohle an.

»Für mich schon.«

»Sie wird dich noch reicher machen«, fügte Byron hinzu.

»Meine Freiheit gebe ich für kein Geld der Welt her.«

»Keiner von uns ist frei geboren!«, schimpfte Benedict und stampfte mit dem Fuß auf. »Welche Motivation sollten wir haben, am Leben zu bleiben, wenn nicht die, mehr Macht zu erlangen?«

»Ich habe zwar keine Ahnung, was der Sinn des Lebens ist, aber ich werde todsicher keine Ratschläge von einem dicklichen reichen Jungen annehmen, der bezahlen muss, um die Dienstmädchen zu begrapschen«, knurrte ich und fletschte die Zähne. »Ich suche mir meine Braut selbst aus, und es wird nicht deine Schwester sein.«

Offen gesagt wollte ich überhauptnicht heiraten. Erstens war ich mir sicher, dass ich ein schrecklicher Ehemann sein würde. Faul, untreu und wahrscheinlich auch noch begriffsstutzig. Aber ich wollte mir alle Möglichkeiten offenhalten. Was, wenn mir tatsächlich Christie Brinkley über den Weg lief? Wenn das bedeutete, dass ich ihr an die Wäsche gehen durfte, würde ich sie auf der Stelle heiraten.

Byron und Benedict tauschten verwirrte Blicke. Ich wusste, dass sie ihrer jüngeren Schwester gegenüber nicht loyal waren, schließlich war sie ein Mädchen. Und Mädchen waren in Adelskreisen weniger angesehen, weniger bedeutend als Jungen. Sie konnten den Namen der Familie nicht weitergeben und wurden deshalb als Dekoration betrachtet, die auf den Fotos für die Weihnachtskarten nicht fehlen durfte.

Das galt auch für meine kleine Schwester Cecilia. Mein Vater ignorierte ihre Existenz weitestgehend. Ich verhätschelte sie jedes Mal, wenn er sie in ihr Zimmer schickte oder versteckt hielt, weil sie zu rundlich oder zu »langweilig« war, um sich in der High Society zu zeigen. Ich steckte ihr Cookies zu, erzählte ihr Gute-Nacht-Geschichten und ging mit ihr in den Wald, wo wir spielten.

»Komm von deinem dämlichen weißen Pferd runter, Whitehall. Du bist nicht zu gut für unsere Schwester«, stänkerte Byron.

»Kann schon sein, aber ich werde trotzdem nicht mit ihr schlafen.«

»Warum nicht?«, wollte Byron wissen. »Was stimmt nicht mit ihr?«

»Nichts. Alles.« Ich stocherte mit der Stiefelspitze im Heu herum. Inzwischen war ich ziemlich betrunken.

»Würdest du lieber Lou oder die Schnauze dieser Füchsin küssen?«, fragte Benedict, dessen Blick durch die Scheune und über meine Schulter hinweg schweifte.

Ich musterte ihn mit ironischem Blick. »Ich würde lieber keine von beiden küssen, du Megakotzbrocken.«

»Tja, du musst dir aber eine aussuchen.«

»Ach ja?« Ich hickste, griff nach einem herrenlosen Hufeisen und warf damit nach ihm. Ich verpasste ihn um etwa einen Kilometer. »Und warum zum Teufel ist das so?«

»Weil«, sagte Byron betont langsam, »ich meinem Vater sagen werde, dass du schwul bist, falls du den Fuchs küsst. Damit wäre die Sache erledigt und du vom Haken.«

»Schwul«, wiederholte ich wie betäubt. »Ja, ich könnte schwul sein.«

Eigentlich nicht, nein. Dazu liebte ich Frauen zu sehr. Frauen jeder Art, jeden Umfangs, jeder Farbe und mit jeder Frisur.

Byron lachte. »Hübsch genug bist du auf jeden Fall.«

»Das ist ein Klischee«, gab ich zurück und bereute es sofort. Ich war nicht in der Verfassung, diesen beiden Schwachköpfen das Wort Klischee zu erklären.

»Ein überzeugter Liberaler.« Byron stieß seinen Bruder gackernd mit dem Ellbogen an.

»Vielleicht ist er ja wirklich schwul«, sagte Benedict nachdenklich.

»Nee.« Byron schüttelte den Kopf. »Er hat schon ein paar Weiber gevögelt, die ich kenne.«

»Ach ja? Machst du es nun oder nicht?«, hakte Benedict nach.

Ich dachte über den Vorschlag nach. Benedict und Byron waren für diese Art von widerwärtigen Tricks bekannt. Sie verbreiteten Lügen über andere, und die Leute kauften sie ihnen ab. Das wusste ich, weil wir dieselbe Schule besuchten. Und was bedeutete ein lächerlicher Kuss auf die Schnauze eines toten Fuchses schon im großen Plan der Dinge?

Dies war meine einzige Hoffnung. Wenn ich mit meinem Vater aneinandergeriet, würde einer von uns sterben. Und so, wie die Dinge im Augenblick standen, würde ich derjenige sein, der draufging.

»Na schön.« Umständlich erhob ich mich von dem Hocker und lief im Zickzack auf Frankenfuchs zu.

Ich bückte mich und drückte meine Lippen auf die Schnauze der Füchsin. Sie fühlte sich gummiartig und kalt an und schmeckte wie gebrauchte Zahnseide. Magensaft stieg mir in die Kehle.

»Oh mein Gott, Jungs. Er tut es wirklich.«

Ich hörte Benedict hinter meinem Rücken schnauben.

»Warum habe ich bloß keine Kamera dabei?«, jammerte Byron. Er saß auf dem Boden und hielt sich vor Lachen den Bauch.

Ich richtete mich wieder auf. In meinen Ohren klingelte es. Meine Sicht wurde trüb, ich sah alles wie durch gelben Dunst. Hinter mir schrie jemand. Blitzschnell drehte ich mich um und fiel auf die Knie. Lou war da. Sie stand im offenen Scheunentor, noch immer im rosa Pyjama. Sie hielt sich eine Hand vor den Mund und zitterte wie Espenlaub.

»Du … du … du Perverser!«

»Lou«, knurrte ich. »Es tut mir leid.«

Und das stimmte, bezog sich aber nicht auf die Tatsache, dass ich sie nicht heiraten wollte, sondern auf die Art, wie sie es herausgefunden hatte.

Benedict und Byron wälzten sich im Heu, boxten einander in die Seite und brüllten vor Lachen.

Sie hatten mir eine Falle gestellt. Sie wussten, dass sie dort im Tor stand und uns zusah. Diesem Arrangement würde ich niemals entkommen.

Rasch drehte Lou sich auf dem Absatz um und stürmte davon. Ihre Tränen flogen ihr über die Schultern wie kleine Diamanten.

Der Schrei, der sich ihrem Mund entrang, war animalisch. Wie der von Frankenfuchs, ehe ich das Tier tötete.

Ich fiel um, übergab mich und brach über den Resten meines Dinners zusammen.

Dunkelheit umfing mich.

Und im Gegenzug versank ich in ihr.

Am Morgen danach reichte mir mein Vater einen Whiskey. Wir befanden uns in seinem großen Arbeitszimmer aus Eichenholz, mit dem goldenen Servierwagen und den burgunderroten Vorhängen darin. Einer der Diener hatte mich wenige Minuten zuvor in sein Büro befördert. Erklärungen waren überflüssig. Er hatte mich einfach über den Flurteppich geschleift und mich meinem Vater vor die Füße geworfen.

»Hier. Gegen den Kater.«

Papa deutete auf den Ruhesessel aus dunklem Leder vor seinem Schreibtisch. Ich setzte mich und nahm den Drink entgegen.

»Du gibst mir Whiskey?« Ich schnupperte daran und verzog widerwillig den Mund.

»Katerbier.« Er lümmelte in seinem Chefsessel und glättete sich den Oberlippenbart mit den Fingern. »Das mildert den Entzug.«

Ich nahm einen Schluck von dem Gift und zuckte zusammen, als es sich brennend den Weg in meine Eingeweide bahnte. Ich hatte eine schlaflose Nacht auf dem Heu in der Scheune hinter mir. Immer wieder war ich aufgewacht, von kaltem Schweiß bedeckt, weil ich von winzigen Louisa-Babys geträumt hatte, die mir hinterherliefen. Der Nachgeschmack des toten Fuchses machte es auch nicht besser.

Der Duft von schwarzem Tee und frischen Scones wehte durch die Flure von Whitehall Court Castle. Das Frühstück war noch im Gange. Mein Magen knurrte und erinnerte mich daran, dass Appetit ein Luxus für Männer war, die nicht soeben erfahren hatten, dass sie gegen ihren Willen verlobt waren.

Ich trank den Whiskey auf ex. »Du wolltest mich sprechen?«

»Ich will dich nie sprechen. Das ist leider eine Notwendigkeit, die sich aus deiner Zeugung ergibt.« Papa nahm kein Blatt vor den Mund. »Heute Morgen wurde mir etwas recht Beunruhigendes zur Kenntnis gebracht. Lady Louisa hat ihren Eltern erzählt, was gestern passiert ist, und ihr Vater hat mir die Situation geschildert.« Mein Vater – groß, schlank und eindrucksvoll mit sandblondem Haar und sorgfältig gebügeltem Anzug – sprach gedehnt und mit anklagendem Unterton. Eine Aufforderung, mich zu rechtfertigen.

Wir wussten beide, dass er eine persönliche Abneigung gegen mich hegte. Dass er weitere Nachkommen zeugen würde, wäre da nicht die Tatsache, dass ich der Älteste und damit Erbe seines Titels bleiben würde. Ich war zu elegant, zu sehr Bücherwurm, ähnelte allzu sehr meiner Mum. Ich hatte zugelassen, dass andere Jungen mich beherrschten, mich dazu brachten, ein Tier zu besudeln.

»Ich will sie nicht heiraten.«

Ich rechnete mit einer Ohrfeige oder einer Tracht Prügel. Beides hätte mich nicht weiter überrascht. Stattdessen lachte mein Vater nur leise in sich hinein und schüttelte den Kopf.

»Verstehe«, sagte er.

»Muss ich nicht?«, fragte ich und spitzte die Ohren.

»Oh, du wirst dieses Mädchen heiraten. Deine Wünsche sind nicht von Bedeutung. Dasselbe gilt übrigens für deine Gedanken. Liebesheiraten sind für die großen ungewaschenen Massen erfunden worden. Menschen, die dazu geboren sind, die undankbaren Regeln der Gesellschaft zu befolgen. Du sollst deine Ehefrau nicht begehren, Devon. Ihr Daseinszweck ist es, dir zu dienen, Kinder zu bekommen und hübsch auszusehen. Ich gebe dir einen guten Rat: Spar dir dein Verlangen für diejenigen auf, die du später entsorgen kannst. Das ist klüger und sauberer. Die Regeln der Bürgerlichen gelten nicht für die Oberschicht.«

Der Drang, seinen Kopf brutal gegen die Wand zu schmettern, war derart stark, dass mir die Finger im Schoß zuckten. Nachdem ich eine Weile geschwiegen hatte, verdrehte er die Augen Richtung Zimmerdecke, als wäre ich derjenige, der sich unangemessen verhielt.

»Glaubst du, ich wollte deine Mutter heiraten?«

»Was gibt es an Mum auszusetzen?« Sie war hübsch und halbwegs freundlich.

»Alles.« Er nahm eine Zigarre aus einer Kiste und zündete sie an. »Wenn sie so viel laufen würde, wie sie redet, wäre sie gut in Form. Aber sie war Teil eines Deals. Sie hatte das Geld und ich den Titel. Wir haben dafür gesorgt, dass es funktioniert.«

Ich starrte auf den Boden meines leeren Whiskeyglases. Seine Worte klangen wie der Werbeslogan für die deprimierendste Liebeskomödie aller Zeiten. »Wir brauchen nicht noch mehr Geld, und einen Titel bekomme ich ohnehin.«

»Es geht nicht nur ums Geld, du Idiot.« Er ließ die Handfläche auf den Schreibtisch zwischen uns niedersausen und brüllte: »Das Einzige, was zwischen uns und den Bürgerlichen steht, die uns dienen, sind Stammbäume und Macht!«

»Macht korrumpiert«, sagte ich kurz angebunden.

»Die Welt ist korrupt.« Angewidert verzog er die Lippen. Ich wusste verdammt gut, dass ich kurz davorstand, in den Speiseaufzug gezwungen zu werden. »Ich versuche, dir in einfachem Englisch zu erklären, dass deine Hochzeit mit Miss Butchart nicht zur Debatte steht. Außerdem wird sie wohl kaum schon morgen stattfinden.«

»Nein. Weder morgen noch sonst irgendwann«, hörte ich mich sagen. »Ich werde sie nicht heiraten. Mum wird das nicht dulden.«

»Deine Mutter hat kein Mitspracherecht.«

Seine himmelblauen Augen wurden so dunkel wie ein marmorierter Spiegel. Ich konnte mich selbst in ihnen sehen. Ich wirkte klein und eingefallen. War nicht ich selbst. Nicht der Junge, der auf Pferden ritt, während ihm der Wind übers Gesicht strich. Der einer Dienstmagd eine Hand unter den Rock schob und dafür sorgte, dass sie atemlos kicherte. Der Junge mit der explosiven Schnelligkeit und der blendenden Beinarbeit, der einige der besten Fechter Europas zum Weinen gebracht hatte. Jener Junge konnte das schwarze Herz seines Vaters auf ein spitzes Schwert spießen und es verspeisen, während es noch schlug. Dieser Junge hier konnte es nicht.

»Du wirst sie heiraten und mir einen männlichen Enkel schenken, vorzugsweise einen, der besser ist als du.« Mein Vater nahm den letzten Zug von seiner Zigarre und drückte sie in einem Aschenbecher aus. »Das Thema ist erledigt. Und nun geh und entschuldige dich bei Louisa. Du wirst sie heiraten, nachdem du dein Studium in Oxford abgeschlossen hast – und keine Sekunde später, es sei denn, du willst dein gesamtes Erbe, deinen Namen und die Verwandtschaft verlieren, die dich aus mir unbekannten Gründen nach wie vor toleriert. Täusch dich nicht, Devon. Wenn ich deiner Mutter sage, dass sie dich enterben soll, wird sie ihrem eigenen Kind den Rücken kehren, ohne mit der Wimper zu zucken. Habe ich mich klar ausgedrückt?«

Genau in diesem Augenblick übernahm wie üblich meine Klugheit das Ruder und kribbelte mir wie Säure auf der Haut. Sie sorgte dafür, dass ich mich auf links drehte und jemand anders wurde. Es war sinnlos, mich mit ihm zu streiten. Ich hatte keinerlei Einfluss. Ich konnte mich verprügeln, einsperren, verhöhnen und foltern lassen … oder meine Karten geschickt ausspielen.

Tun, was er und Mr Butchart so häufig taten.

Den Regeln des Systems gehorchen.

»Ja, Sir.«

»Und jetzt entschuldige dich bei ihr.«

»Selbstverständlich, Sir.« Ich neigte den Kopf noch tiefer, die Andeutung eines Lächelns umspielte meine Lippen.

»Und gib ihr einen Kuss. Zeig ihr, dass du sie magst. Keine Zunge oder anderes komisches Zeug. Gerade genug, um zu beweisen, dass du zu deinem Wort stehst.«

Galle stieg mir in die Kehle. »Ich werde sie küssen.«

Erstaunlicherweise wirkte er nun noch unzufriedener als zuvor, und seine Oberlippe zuckte, als er mich anschnauzte: »Woher auf einmal dieser Sinneswandel?«

Mein Vater war sowohl gemein als auch bescheuert, eine schreckliche Kombination. Er hatte mehr Temperament als Verstand, was ihn zu zahlreichen geschäftlichen Fehlentscheidungen verleitete. Zu Hause regierte er mit eiserner Faust, die ziemlich häufig in meinem Gesicht landete. Mit den geschäftlichen Fehlern kamen wir besser klar – meine Mutter hatte ohne sein Wissen die Buchführung übernommen, und er war fast immer zu betrunken, um irgendetwas zu bemerken. Und was die Misshandlungen betraf … Sie wusste verdammt gut, dass der Gürtel auch auf sie herabsausen würde, sollte sie mich zu beschützen versuchen.

»Vermutlich hast du recht.« Ich lehnte mich im Sessel zurück und schlug zwanglos die Beine übereinander. »Was macht es schon für einen Unterschied, wen ich heirate, solange ich mich ins Buch der Rekorde vögeln kann?«

Er lachte leise, die Dunkelheit wich aus seinen Augen. Das hier war eher nach seinem Geschmack – einen ungläubigen Sünder mit einem Mangel an Skrupeln und noch weniger positiven Charaktereigenschaften zum Sohn zu haben.

»Schon mal eine gebumst?«

»Ja, Sir. Mit dreizehn.«

Er rieb sich mit dem Daumen über das Kinn. »Ich habe schon mit zwölf mit einer Frau geschlafen.«

»Großartig«, sagte ich, obwohl die Vorstellung, wie mein Vater mit zwölf von hinten in eine Frau hineinstößt, den Wunsch in mir weckte, mich auf der Couch eines Therapeuten zusammenzurollen und zehn Jahre lang dort liegen zu bleiben.

»Nun denn.« Er klopfte sich auf den Oberschenkel. »Immer frisch voran, junger Bursche. Der englische Adel ist nicht billig zu haben. Man muss ihn schützen, um ihn aufrechtzuerhalten.«

»Dann werde ich meinen Teil dazutun, Papa.« Ich stand auf und bedachte ihn mit einem durchtriebenen Grinsen.

Das war der Tag, an dem ich tatsächlich ein Lebemann wurde.

Der Tag, an dem ich mich in den ausgekochten, seelenlosen Menschen verwandelte, den ich nun im Spiegel sah.

Der Tag, an dem ich mich in der Tat bei Louisa entschuldigte, sie sogar auf die Wange küsste und ihr sagte, sie solle sich keine Sorgen machen. Ich sei betrunken gewesen und hätte einen Fehler begangen. Wir müssten definitiv heiraten, und unsere Hochzeit würde ein wundervolles Ereignis. Mit Blumenmädchen und Erzbischöfen und einer Torte, so hoch wie ein Wolkenkratzer.

Die nächsten zehn Jahre spielte ich meine Karten richtig aus.

Schickte ihr Geburtstagsgeschenke, überschüttete sie mit Postkarten und traf mich in den Sommerferien häufiger mit ihr. Ich steckte ihr Blumen ins Haar und versicherte ihr, die anderen Mädchen, die ich vögelte, hätten keinerlei Bedeutung für mich. Ich ließ sie warten und schmachten und sich im Geist eine Zukunft für uns beide zurechtzimmern.

Ich überredete sogar meine Eltern, mir meinen Juraabschluss in Harvard über den großen Teich hinweg zu finanzieren und die Hochzeit um ein paar Jahre zu verschieben, indem ich erklärte, ich würde sofort nach dem Examen zurückkommen und Louisa zur Frau nehmen.

Aber die Wahrheit lautete, dass ich an den Tag, an dem ich einundzwanzig wurde und nach Boston aufbrach, zum letzten Mal einen Fuß auf britischen Boden gesetzt hatte.

Mein Vater hatte mich zum letzten Mal gesehen.

Es war der perfekte Beschiss, exakt.

Ich benutzte seinen Reichtum und seine Verbindungen, bis ich sie nicht mehr brauchte.

Ein Abschluss in Rechtswissenschaft an einer Universität der Ivy League reichte aus, um Sozius einer der größten Kanzleien in Boston zu werden und vierhunderttausend jährlich abzugreifen. Im dritten Jahr hatte ich diesen Betrag verdreifacht, einschließlich Boni.

Und jetzt? Jetzt war ich ein Selfmade-Millionär.

Mein Leben gehörte mir. Ich war es, der es führen, bestimmen und verpfuschen konnte.

Und der einzige Speiseaufzug, in dem ich steckte, befand sich tief in meinem Kopf.

Die Stimmen meiner Vergangenheit hallten noch immer darin wider und riefen mir ins Gedächtnis, dass Liebe nichts anderes als eine Krankheit der Mittelschicht war.

1. KAPITEL

Belle

Gegenwart

»Fehlbildung der Gebärmutter«, wiederholte ich und erwiderte benommen Dr. Bjorns Blick.

Ich kam mir lächerlich vor in meinem engen Bleistiftrock aus rotem Leder und dem bauchfreien weißen Shirt, ein Bein über das andere geschlagen, sodass die hochhackigen Sandalen von Prada an meinen Zehen baumelten. Alles an mir verriet, dass ich eine Frau war. Alles, bis auf die Tatsache, dass ich offenbar keine Kinder bekommen konnte.

»Das ist das Ergebnis des Ultraschalls.« Mein Frauenarzt bedachte mich mit einem mitfühlenden Blick, etwas zwischen einem Zucken und einer Grimasse. »Wir haben ein Kernspintomogramm angeordnet, um die Diagnose zu bestätigen.«

Merkwürdig, dass ich in diesem Augenblick nicht an die Konsequenzen meines Zustands, sondern vielmehr an Dr. Bjorns dichte und seltsam verteilte Körperbehaarung dachte.

Er sah aus wie ein Zwergspitz, wenn auch nicht halb so niedlich, schien Anfang sechzig zu sein und war größtenteils von grau melierten Haaren bedeckt, von den buschigen Augenbrauen und der wilden Mähne bis zu den Flaumbüscheln auf seinen Fingern. Seine lockigen Brusthaare quollen aus dem grünen OP-Kittel hervor, als hätte er ein Kuscheltier darunter versteckt.

»Bitte erklären Sie mir noch einmal, was das bedeutet, Fehlbildung der Gebärmutter.« Ich schlang die Hände um ein Knie und verzog meine mit Lipgloss geschminkten Lippen zu einem Lächeln.

Er räusperte sich und verlagerte auf dem Stuhl das Gewicht.

»Nun, Ihre Diagnose lautet Uterus septus, die häufigste Form uteriner Missbildung. Tatsächlich ist das eine gute Nachricht. Wir sind damit vertraut und in der Lage, sie auf verschiedene Art zu behandeln. Ihre Gebärmutter ist zum Teil durch eine Muskelwand geteilt, die das Risiko von Unfruchtbarkeit, wiederholten Fehlgeburten und Frühgeburten mit sich bringt. Hier können Sie es sehen.«

Er deutete auf das Ultraschallbild zwischen uns. Ich war zwar nicht in der Stimmung, mir meine Versagerin von Gebärmutter direkt anzusehen, schaute aber trotzdem hin.

»Unfruchtbarkeit?« Normalerweise wiederholte ich die Worte anderer nicht wie ein Papagei, aber … verdammt noch mal … Unfruchtbarkeit?! Ich war noch nicht mal dreißig. Mir blieben mindestens noch fünf Jahre, um prächtige, denkwürdige Fehler mit beliebigen Männern zu machen, ehe ich über Kinder nachdenken musste.

»Korrekt.« Dr. Bjorn nickte, offenbar nach wie vor fasziniert von meiner Gefühllosigkeit. Wusste er nicht, dass ich keine Gefühle hatte? »In Verbindung mit dem PCO-Syndrom könnte das ein Problem darstellen. Ich würde gern über die nächsten Schritte mit Ihnen sprechen …«

»Einen Moment.« Ich wedelte mit einer Hand – French Nails und rote Spitzen – in der Luft herum. »Noch mal zu der Abkürzung. PC-wie bitte?«

»PCO-Syndrom. Polyzystisches Ovarsyndrom. In Ihrer Akte steht, dass Sie diese Diagnose mit fünfzehn bekommen haben.«

Genau. Als ich damals im Krankenhaus lag, war alles ein bisschen vage geblieben.

»Das klingt auch nicht besonders gut«, versetzte ich.

Er wischte mit dem Daumen über sein Handy. Ich befand mich an einem Tiefpunkt meines Lebens, aber für ihn war es nur ein weiterer Mittwoch. »Das könnte ebenfalls Probleme mit der Fruchtbarkeit verursachen.«

Super. Mein Mutterschoß machte dem von Monica aus Friends ernsthaft Konkurrenz. Ich wollte einen Streit vom Zaun brechen und richtete meinen Zorn gegen Dr. Bjorn.

»Was soll das heißen?«, schnaubte ich. »Entwickelt sich eine Fehlbildung der Gebärmutter nicht im Laufe einer Schwangerschaft?«

Mit einem weiteren nachsichtigen Lächeln drehte sich Dr. Bjorn zum Bildschirm vor sich und runzelte die Stirn, wobei seine buschigen Augenbrauen aneinanderstießen, als wollten sie sich zur Begrüßung abklatschen. Er klickte auf die Maus, um sich durch meine Krankengeschichte zu scrollen. Dämliche Maus und dämlich klingende Klicks.

»Tatsächlich steht hier, dass Sie mit fünfzehn einen Spontanabort hatten.«

Einen Spontanabort.

Als hätte ich beschlossen, mich auf einen Kaffee mit einer Freundin zu treffen.

Dr. Bjorn sah derart verlegen aus, dass ich nicht überrascht gewesen wäre, wenn er ein Loch in den Teppich gebohrt hätte und ins Parterre gerutscht wäre. Sein Blick fragte mich, ob das stimmte. Sein Mund nicht. Er kannte die Antwort.

»Ups.« Ich lächelte finster. »Stimmt. Hab ich ganz vergessen. In dem Jahr war eine Menge los.«

Dr. Bjorn streichelte seinen pelzigen Arm. »Nun, ich weiß, so etwas ist ziemlich überwältigend …«

Ich stieß ein kehliges Lachen aus. »Bitte, Doktor. Ersparen Sie mir die Flyersprüche von wegen ›Wir sind für Sie da‹, und kommen Sie zur Sache. Was für Möglichkeiten habe ich?«

»Oh, da gibt es viele Optionen!«, verkündete er, offensichtlich wieder munterer. Damit kam er klar. Lösungen. Tatsachen. Wissenschaft. »Es gibt durchaus Wege, Ihnen in Zukunft die Mutterschaft zu ermöglichen. Das heißt natürlich, wenn Sie daran interessiert sind.«

Ich war versucht zu sagen, nein, ich bin nicht scharf darauf, Windeln zu wechseln oder von gezeichneten Strichmännchen zu schwärmen. Mutterschaft war eine Methode, Frauen in hochgradig patriarchalen Gesellschaften zu entmachten, hätte ich am liebsten gesagt, und bis zu einem gewissen Grad hatte ich an diese postfeministische Ideologie sogar geglaubt. Schließlich war ich selbstständige Inhaberin eines Unternehmens, deren größter Ehrgeiz im Leben darin bestand, anderen ans Bein zu pinkeln. Ich würde ein Glas Mixed Pickles auf den Boden pfeffern und es essen, mitsamt dem Glas, ehe ich einen Mann bitten würde, es für mich zu öffnen.

Aber ich brachte die Worte nicht über die Lippen.

Tatsächlich wollte ich Mutter werden. Ich wünschte es mir mit jeder Faser meines Daseins.

Das war weder anspruchsvoll noch ehrgeizig noch erwähnenswert, aber es stimmte. Und aus diesem Grund hatte ich einige Wochen zuvor Dr. Bjorn aufgesucht, um mich der tadellosen Funktionsfähigkeit meiner Fortpflanzungsorgane zu vergewissern, die einsatzbereit sein würden, sobald ich sie einzusetzen beschloss. Überflüssig zu sagen, dass dem nicht so war.

»Ja«, sagte ich schulterzuckend. »Das bin ich wohl.«

Dr. Bjorn legte den Kopf schief und runzelte die Stirn. Er versuchte, den Grund meines Verhaltens zu entschlüsseln. Etwa so, als versuchte er, mir Sonnenkollektoren zu verkaufen, und ich jagte ihn zum Teufel. War ich etwa keine Umweltschützerin?

»In dem Fall besteht der erste Schritt darin, Ihre Eizellen einzufrieren.«

Ich bedachte ihn mit einem süßlichen, ungeduldigen Lächeln.

»Beabsichtigen Sie, Ihre zukünftigen Kinder bis zum Ende auszutragen?«, fragte er.

»Kann ich sie im zweiten Trimester evakuieren?«, fragte ich gähnend und überprüfte den Zustand meiner Fingernägel. »Muss man nicht warten, bis die Kinder gar sind?«

»Ich will damit nur sagen, dass Ihr Alter ein Faktor ist, den Sie in Betracht ziehen sollten. Mit jedem Jahr, das vergeht, steigt das Risiko für eine Fehl- oder Frühgeburt.«

»Was genau wollen Sie mir damit sagen?«, fragte ich ungeduldig.

»Vielleicht möchten Sie über eine Leihmutterschaft nachdenken, wenn Sie später im Leben Kinder haben möchten. Idealerweise und unter Berücksichtigung der Komplikationen sollten Sie versuchen, sofort schwanger zu werden, falls Sie dazu bereit sind. Aber ich möchte Sie natürlich zu nichts drängen.«

Tja, Schätzchen, dafür ist es jetzt ein bisschen zu spät. War ich bisher davon ausgegangen, noch fünf Jahre Zeit zu haben, hatte er mich mit seiner Äußerung auf den Highway in Richtung Mutterschaft geschubst. Denn – ich wiederhole mich – was sollte der Mist? Das hier war nicht mein Leben. Ich wollte warten, bis ich fünfunddreißig war, mir einen attraktiven Samenspender suchen – ich würde sogar einen Haufen Geld für die wirklich teure Mitgliedschaft bei der Samenbank ausgeben, um mir Fotos dieser potenziellen Spender ansehen zu können – und dann ein paar Kinder in die Welt setzen und meine eigene Minifamilie gründen.

»Der nächste Monat scheint mir ein guter Zeitraum zum Schwangerwerden zu sein«, hörte ich mich sagen. »Mal sehen, ob ich meinen Waxingtermin verschieben kann.«

»Miss Penrose«, sagte Dr. Bjorn in mahnendem Ton. Er stand auf, goss ein Glas Wasser ein und reichte es mir. Ich trank es gierig aus. »Ich weiß, dass dies nicht die Neuigkeiten sind, die Sie hören wollten. Sie müssen hier nicht tapfer sein. Es ist in Ordnung, wenn Sie traurig sind.«

Was selbstverständlich nicht der Fall war. Zusammenbrüche waren ein Privileg anderer Menschen. Ich war auf Furchtlosigkeit programmiert. Das Leben erwischte mich ständig auf dem falschen Fuß, aber geschmeidig wie eine Zeichentrickfigur und mit einem Lächeln im Gesicht wich ich ihm jedes Mal aus.

Ich hob meine Chanel-Umhängetasche vom Boden auf. »Wenn ich dieses Jahr noch schwanger werden muss, dann werde ich es eben. Kein Mann? Kein Problem. Ich suche mir einen Samenspender. Ich habe gehört, die sind groß, clever und können gut mit Zahlen umgehen. Was will man mehr vom Vater seines Babys?« Ich gab ein klingendes Lachen von mir und stand auf. Der Gynäkologe blieb sitzen und starrte mich schockiert an.

Ja, ich weiß. Ich bin herzlos. Gefühllos. Und seit fünf Minuten bin ich auch noch klinisch gebärmutterlos.

»Wollen Sie nicht lieber eine Weile darüber nachdenken?«, fragte er.

»Da gibt es nichts nachzudenken. Die Zeit arbeitet gegen mich. Ich suche mir einen Samenspender und sehe zu, dass ich die Sache erledige.«

Außerdem fehlte mir das Geld, um eine Leihmutter zu bezahlen. Und die Schwangerschaft war ein Teil des Deals. In den letzten Jahren hatte ich gesehen, wie aus meinen Freundinnen und Schwestern Kinder herausfielen wie Bonbons aus einem PEZ-Spender. Sie stellten schöne runde Bäuche, ausgefallene kulinarische Gelüste und ein glückseliges Lächeln zur Schau, während sie über die ewige Frage nachdachten: Pastellfarbe oder Tapete für die Kinderzimmer?

Ich wollte all diese Dinge.

Jede einzelne ihrer banalen, alltäglichen Erfahrungen.

Bis auf eine.

Den Ehemann.

Heiraten stand nicht auf meiner Liste.

Männer waren wankelmütig, nicht vertrauenswürdig und vor allem … eine Gefahr für mich.

»Nun, in dem Fall …«, Dr. Bjorn reichte mir die Hand und wartete vergeblich, dass ich sie ergriff, »… verschreibe ich Ihnen fünfzig Milligramm Clomifen pro Tag, um den Eisprung auszulösen. Beginnen Sie mit der Einnahme am zweiten Tag Ihres Menstruationszyklus in dem Monat, in dem Sie schwanger werden möchten. Fünf Tabletten, eine pro Tag, fünf Tage lang. Stets um die gleiche Uhrzeit zu nehmen. Trinken Sie genug, und achten Sie auf Ihren Zyklus. Ovulationstests werden Ihr bester Freund sein. Wenn Sie den perfekten Spender gefunden haben, sagen Sie mir Bescheid. Ich möchte mir seine Anamnese durchlesen, um zu beurteilen, ob er der richtige Kandidat für Sie ist.«

»Wunderbar!« Ich drehte mich um und stolzierte aus dem Raum. Bevor er eine weitere schwerwiegende Diagnose über meinen Körper stellen konnte, stürmte ich davon.

Ich winkte der Rezeptionistin zum Abschied zu und verließ das Gebäude, ohne mich später daran erinnern zu können. Vermutlich hatte ich eine außerkörperliche Erfahrung durchlebt.

Ich steuerte gerade auf meinen flotten BMW zu, als mein Handy klingelte. Ich fischte es aus der Handtasche. Es war Persy, meine Schwester.

»Hey, Pers.« Ich begrüßte sie mit warmer Stimme, ohne jede Spur von Stress. So zu tun, als hätte ich alles unter Kontrolle, war eine Kunstform, die ich bereits vor langer Zeit vervollkommnet hatte.

»Hey, Belle. Wo bist du gerade?«

»Komme gerade aus der Praxis des Gynäkologen.«

»Es gibt doch nichts Besseres, als sich von einem Fremden mit einem Vergrößerungsglas in den Eingeweiden herumstochern zu lassen.« Sie seufzte, vermutlich vor echtem Verlangen. Verdammt, sie und ihr Mann Cillian waren total pervers. »Alles okay da unten?«

Ich hörte, wie Astor, mein Neffe, im Hintergrund Explosionsgeräusche machte. Er liebte es, sich beim Legospielen vorzustellen, wie alles in die Luft ging. Dieses Kind würde mit neunundneunzigprozentiger Sicherheit ein Tyrann werden, und ich würde ihm dabei helfen. Tantchen benötigte ständig neue Eisbrecher, und ein diktatorisch veranlagter Neffe war ein hervorragendes Gesprächsthema.

»Meine Vagina ist in tadellosem Zustand für jemanden, der überarbeitet und unterbezahlt ist.« Ich schob mir meine Designer-Sonnenbrille auf die Nase und lief die Straße entlang. »Brauchst du irgendwas?«

Meine Schwester und ich sprachen mindestens viermal am Tag miteinander, aber normalerweise fragte sie mich nicht, wo ich war. Vielleicht sollte ich auf Astor aufpassen. Da sie ein Neugeborenes hatte – Baby Quinn, der hübscheste kleine Kerl auf diesem Planeten –, brauchte sie häufig Hilfe.

»Nein. Mom kommt vorbei und kümmert sich um die Kinder. Cillian führt mich aus. Zum ersten Mal seit Quinns Geburt. Ich hatte einfach diesen komischen Drang, dich anzurufen und mich zu vergewissern, dass es dir gutgeht. Ich weiß nicht, was mich da überkommen hat«, klagte meine liebe, überaus feinfühlige kleine Schwester.

Persephone »Persy« Fitzpatrick war alles, was ich nicht war – romantisch, mütterlich und ein Mensch, der stets alle Regeln befolgte.

Oh, und die Frau des reichsten Mannes von Amerika. Keine große Sache.

Ich blieb stehen und stützte mich mit einer Hand an eine rote Backsteinmauer. Die Salem Street erstreckte sich in all ihrer sommerlichen Pracht vor mir, gespickt mit Bäckereien, bunten Cafés und Blumen, die aus Hängekörben quollen.

»Nein, Pers. Du hast absolut recht. Ich muss deine Stimme hören.«

Unbehagliches Schweigen dröhnte in meinen Ohren. Als Persy klar wurde, dass ich ihr nicht erklären würde, warum ich ihre Stimme hören musste, sagte sie: »Kann ich irgendetwas für dich tun, Belle? Egal, was?«

Kannst du ein Kind für mich bekommen?

Kannst du meine Gebärmutter reparieren?

Kannst du meine Vergangenheit auslöschen, die mich so gründlich, so vollständig verkorkst hat, dass ich nichts und niemandem außer mir selbst mehr trauen kann?

»Es reicht, deine Stimme zu hören«, sagte ich und lächelte, obwohl sie mich nicht sehen konnte.

»Ich liebe dich, Belle.«

»Ich dich auch, Pers.«

Ich ließ das Handy wieder in meine Tasche gleiten und lächelte ungezwungen, als wäre alles in bester Ordnung.

Und dann … dann spürte ich, dass meine Wangen nass von wütenden, unaufhaltsamen Tränen waren.

Stand ich etwa mitten auf einer belebten Hauptstraße und weinte heftig?

Worauf ihr euren Arsch verwetten könnt.

Heulen traf es besser. Nach Luft schnappen stimmt auch. Meine Tränen waren heiß und bitter, voller Selbstmitleid und frischer Wut. Ich befand mich in einer derart unfairen Lage, dass es mir den Atem verschlug. Warum passierte das hier? Und warum mir? Ich war doch kein schlechter Mensch.

Tatsächlich war ich sogar ziemlich toll.

Ich spendete für wohltätige Zwecke, spielte die Babysitterin für die Kinder meiner Freundinnen und brachte ihnen immer die Kekse mit, die die Pfadfinderinnen verkauften. Sogar die Sorte Lemon-Ups, die – geben wir es zu – so schlecht waren, dass man sie in allen fünfzig Staaten verbieten müsste.

Warum musste es ausgerechnet mir schwerfallen, ein Kind zu bekommen – wenn es überhaupt möglich war –, während alle um mich herum schwanger wurden, sobald ihr Mann sie bat, ihnen das Salz zu reichen?

Niedergeschlagen, ängstlich und verwirrt stolperte ich geradewegs in den Tempel hinein.

Nein, nicht in den, wo man betet. Sondern in ein Lokal namens Temple Bar.

Es war vielleicht nicht besonders clever, sich am helllichten Tag zu betrinken, aber tröstlich war es mit Sicherheit. Außerdem musste ich vorglühen, bevor ich am Abend auf eine Party ging. Und feiern würde ich an diesem Abend definitiv.

Ich stieß die Tür auf, stapfte zur Theke und bestellte mir ein großes Glas von irgendeinem Zeug, das mich in Rekordzeit betrunken machen würde.

»Ein After Shock und ein Glas Wein, kommt sofort.« Der Barkeeper hob die Hand zum Gruß, warf sich einen Putzlappen über die Schulter und holte ein dampfendes Glas aus der Spülmaschine.

Ich ließ mich auf einen Barhocker sinken und massierte mir die Schläfen, während ich meine neue Realität zu verarbeiten versuchte. Die da lautete: entweder jetzt ein Baby bekommen oder wahrscheinlich nie mehr.

Touristen und Berufstätige lungerten in grünen Sitznischen aus Holz herum, genossen Guinness-Pints, Dublin Coddle und Irish Stew.

Irische Folksongs schmetterten aus den Lautsprechern, lustig und von übersprudelnder Heiterkeit. Wusste die Welt denn nicht, wie sehr ich litt?

Das Lokal sah aus wie ein echtes irisches Pub, mit kunstvoll verzierten hohen Decken und alkoholgetränkten Wänden.

Ehe ich erneut spontan in Tränen ausbrechen konnte, kam der Barkeeper mit meinen Drinks zurück. Ich hatte seit meinem sechsten oder siebten Lebensjahr nicht mehr geweint, und ich würde jetzt, wo ich herausgefunden hatte, dass ich mit dreißig schwanger werden musste, obwohl ich finanziell nicht abgesichert war, auf keinen Fall damit anfangen, ständig loszuheulen.

Ich trank den After Shock auf ex, knallte das Glas auf die Theke und ging sofort zum Wein über.

Ein großer, dunkelhaariger attraktiver Typ erschien am Rand meines Blickfelds. Er stützte einen Ellbogen auf die Theke, sein Körper drehte sich zu mir.

»Sind Sie nicht Emmabelle Penrose?«

»Sind Sie nicht ein Mann mittleren Alters mit ausreichend Lebenserfahrung, um zu wissen, dass man niemanden stört, der sich zu betrinken versucht?«, fauchte ich ihn an, bereit zur nächsten Runde.

Er lachte in sich hinein. »Temperamentvoll, genau, wie ich Sie mir vorgestellt habe. Ich wollte Ihnen sagen, dass mir Ihr Geschäftsmodell gefällt. Und Ihr Hintern auch. Auf der Reklametafel vor meinem Haus sieht beides großartig aus.« Er beugte sich vor, um mir etwas ins Ohr zu flüstern.

Ich wirbelte auf dem Hocker herum, schloss die Finger zum Todesgriff um sein Handgelenk und drückte es hinunter, wobei ich ihm so weit den Arm verdrehte, dass er zu brechen drohte. Er stöhnte auf und kniff die Augen zu.

»Was ist denn los, zum Teu…?«

Nun war ich es, die sich zu ihm hinüberlehnte. »Was los ist? Ich versuche hier meinen Drink zu genießen, ohne sexuell belästigt zu werden. Ist das zu viel verlangt? Dass ich Besitzerin eines Nachtclubs bin, gibt Ihnen nicht das Recht, mich zu begrapschen. Wenn Sie Zahnarzt wären, würde ich mich ja auch nicht im Restaurant auf Ihren Tisch legen und Sie um eine Füllung bitten. Und jetzt verschwinden Sie.«

Ich schubste den Typen so heftig, dass er an der Theke entlang zu seinem Barhocker stolperte, wobei er Obszönitäten von sich gab. Er griff nach seinem Mantel und stürmte aus dem Pub.

»Wow. War dein Tag so übel wie der Kater, den du morgen früh haben wirst?« Der Barkeeper bedachte mich mit einem schelmischen Lächeln. Er musste etwa Mitte zwanzig sein, hatte fuchsrotes Haar und ein Kleeblatt-Tattoo auf dem Unterarm.

»Mein Tag war schlimmer als jede Alkoholvergiftung, die je auf dem Planeten Erde verzeichnet wurde.« Ich knallte mein Weinglas auf die Theke. »Kannst du mir glauben.«

»Kannst du nicht. Sie ist ausgesprochen flatterhaft.« Ein vornehmer englischer Akzent und leises Lachen drei Hocker weiter. Die Person, zu der beides gehörte, saß im Schatten der Theke, ein großer dunkler Fleck hüllte seine elegante Silhouette ein. Ich musste nicht blinzeln, um zu wissen, wer er war.

In Boston gab es nur einen Mann, der nach Macht, Rauch und einem bevorstehenden Orgasmus klang.

Sag Hallo zu Devon Whitehall.

Auch bekannt als der Bastard, für den ich meine strenge Nur-eine-Nacht-Regel gebrochen hatte.

Es schaffte es, mich dreimal aufzureißen, ehe ich zur Besinnung kam und ihn mir vom Leib schaffte. Seit wir ungefähr drei Jahre zuvor in der Waldhütte meines Schwagers Cillian Sex gehabt hatten, wusste ich, dass Devon Whitehall anders war.

Er war ein gefährlich sanftes Geschöpf, der Gelehrte unter seinen Freunden. Manipulativ und arrogant bildete er eine ganz eigene Liga.

Die Männer um ihn herum wiesen offenkundige Defizite auf – Cillian, mein Schwager, war ein kalter Fisch im Anzug; Hunter, der Mann meiner besten Freundin, war albern und geschwätzig; und Sam, der Mann meiner Freundin Aisling, war … nun, ein Massenmörder. Aber Devon hatte kein riesiges Neonschild um den Hals, das einen davor warnte, sich ihm zu nähern. Er war weder geschädigt noch gebrochen oder wütend. Jedenfalls nicht nach außen hin. Dennoch besaß er die Art von Unnahbarkeit, die den Wunsch in einem weckte, zu verglühen wie eine Sternschnuppe, wobei man unweigerlich zu Asche verbrennen würde.

Er war alles, was sich eine Frau nur wünschen konnte, verpackt in einem einzigen Paket.

Und zu diesem Paket gehörte ein fantastischer Körper bis hinunter zu den sehnigen Unterarmmuskeln, die an Michelangelos Moses erinnerten und meinen IQ auf Raumtemperatur sinken ließen, sobald ich sie berührte.

Nach dem dritten Mal hatte ich unseren Rendezvous ein Ende setzen müssen, und zwar mit der Begründung, dass ich keine Idiotin war. Ich sage gern: Wo ein Willy ist, ist auch ein Weg. Aber Devon war die Sorte Kerl, für die ich womöglich Gefühle entwickeln würde.

Bei diesem letzten Treffen hatte sich Devon nach animalischem Sex mit mir umgedreht, den Kopf auf das Kissen neben mir gelegt und etwas Empörendes und Vulgäres getan. Er war eingeschlafen.

»Äh … Kannst du mir sagen, was das werden soll?«, fragte ich ihn aufgebracht.

Was kommt als Nächstes? Eine Einladung zum Dinner? Kapuzenpullis mit Minnie und Mickey darauf? Schitt’s-Creek-Komaglotzen?

»Schlafen«, antwortete er in diesem typischen Tonfall, der besagte, dass alle um ihn herum Idioten waren. Blinzelnd öffnete er die Augen, blau und silbrig wie geschmolzenes Eis. Seine Lippen verzogen sich zu einem teuflischen Grinsen. Ich setzte mich auf und starrte ihn wütend an.

»Schlafen kannst du in deinem eigenen Bett, Bro, aber sicher nicht hier.«

»Es ist drei Uhr morgens. Morgen früh muss ich zum Gericht. Und bitte benutz nicht das Wort ›Bro‹. Übertriebener Gebrauch allgemein üblicher Spitznamen ist ein Anzeichen mangelnder sprachlicher Bildung.«

»Tolle Story, Bro. Gibt es auch eine englische Version dieses Satzes?« Und weil ich wirklich müde war, fügte ich hinzu: »Egal. Verschwinde einfach.«

»Willst du mich auf den Arm nehmen?«

Er trug seinen ausdruckslosen Blick, als handelte es sich um einen kompletten Smoking.

»Raus.«

Ich marschierte zur Tür und warf seine Klamotten und Schuhe – Slipper – hinaus. Halb nackt stolperte er in den Flur und sammelte die Designerstücke vom Boden auf. Um die Wahrheit zu sagen: Ich habe mich nicht von der besten Seite gezeigt. Die überwältigende Angst, an die Leine gelegt zu werden, hatte mir die Kehle zugeschnürt.

Nun stand Devon also vor mir, groß und gut aussehend und fickbar. Ich nahm seine Gestalt aus dem Augenwinkel wahr, Hände in den Taschen, das markante Kinn so scharf wie eine Klinge.

»Es ist Verleumdung, mich unzuverlässig zu nennen, Mr Staranwalt.« Ich verzog den Mund und schlüpfte in die Rolle einer nervtötenden Sirene. Ich war nicht in der Stimmung, die schlagfertige, exzentrische Belle zu geben – aber das war die einzige Version von mir, die die Leute kannten.

»Tatsächlich ist es eine Beleidigung. Verleumdung nennt man eine unzutreffende Anschuldigung in schriftlicher Form. Ich könnte sie dir per Textnachricht zukommen lassen, wenn du willst.« Er drehte sich zu dem Barkeeper und warf eine schwarze American-Express-Karte auf die Theke. »Einen Stinger für mich und einen Tom Collins für die Lady.«

»S… sehr wohl, Seine Hoheit«, stammelte der Barkeeper. »Ich meine … Sir. Ähm … also … Wie soll ich Sie ansprechen?«

Devon zog kaum merklich eine Braue hoch. »Mir wäre es ehrlich gesagt am liebsten, Sie sprächen mich gar nicht an. Sie sind hier, um mir Drinks zu servieren, nicht um sich meine Lebensgeschichte anzuhören.«

Woraufhin der Barkeeper verschwand, um uns die Cocktails zu holen.

»Ich kann hier nirgendwo eine Lady entdecken«, murmelte ich in mein Glas Chardonnay.

»Da steht eine direkt hinter dir, und sie ist ziemlich attraktiv«, versetzte er mit ausdrucksloser Miene.

Eine der guten Eigenschaften von Devon Whitehall (und er besaß unglücklicherweise viele) war, dass er sich selbst niemals ernst nahm. Nachdem ich ihn aufs Schändlichste aus meinem Bett vertrieben hatte, hörte er auf, mich anzurufen. Bei unserer nächsten Begegnung auf einer Weihnachtsfeier hatte er mich jedoch herzlich umarmt, mich gefragt, wie es mir ging, und sogar Interesse daran gezeigt, in meinen Nachtclub zu investieren.

Er hatte sich benommen, als wäre nichts passiert. Und vermutlich traf das für ihn auch zu. Ich wusste zwar nicht, warum Devon nie geheiratet hatte, aber ich vermutete, dass er an derselben Beziehungsphobie litt, zu der auch ich neigte. Im Laufe der Jahre hatte ich ihn von einer Frau zur nächsten weiterziehen sehen. Alle waren langbeinig, elegant und Inhaberinnen akademischer Abschlüsse in Fächern, deren Namen ich kaum aussprechen konnte.

Außerdem besaßen sie die Haltbarkeit einer Avocado.

Devon versuchte es nie wieder bei mir, hatte mich aber nach wie vor auf eine schräge Art gern, ungefähr so, wie man an der Schmusedecke seiner Kindheit hängt, obwohl einen auf keinen Fall jemand auch nur in demselben Raum mit dem Ding erwischen soll. In letzter Zeit gab er mir ständig das Gefühl, unerwünscht zu sein.

»Was regt dich eigentlich so auf?«, fragte er und fuhr sich mit den Fingern durch die dichten Haare. Weizenblonde und goldblonde Strähnen.

Ich wischte mir rasch die Augen. »Verschwinde, Whitehall.«

»Mein liebes Mädchen, die Chance, einen Engländer an einem Freitagnachmittag aus einem Pub zu vertreiben, tendiert gegen null. Irgendwelche Wünsche, die ich auch erfüllen kann?« Die zwanglose Freundlichkeit, die er ausstrahlte, erregte Übelkeit in mir. Niemand sollte dermaßen perfekt sein.

»In der Hölle verrecken?« Ich legte die Stirn auf die kühle Theke.

Es war nicht ernst gemeint. Mit Devon hatte ich nichts anderes als gute Gespräche, Komplimente und Orgasmen erlebt. Aber ich war tatsächlich aufgebracht. Er ließ sich auf den Hocker neben mir gleiten und drehte das Handgelenk, um auf seine Rolex zu schauen. Ich wusste, dass er mir nicht antworten würde. Manchmal behandelte er mich wie eine Achtjährige.

Unsere Drinks wurden gebracht. Er schob mir den Tom Collins zu und reichte dem Barkeeper schweigend mein Glas Chardonnay.

»Hier, bitte. Damit geht es dir besser. Und hinterher bedeutend schlechter. Aber da ich nicht anwesend sein werde, um mich mit den Konsequenzen herumzuschlagen …« Er zuckte leichthin mit den Schultern.

Ich trank einen Schluck und schüttelte den Kopf.

»Im Augenblick bin ich keine gute Gesellschaft. Du würdest dich besser amüsieren, wenn du eine Unterhaltung mit dem Barkeeper oder einem Touristen anfängst.«

»Liebes, du bist kaum zivilisiert zu nennen und dennoch eine bessere Gesellschafterin als sonst jemand in diesem Postleitzahlengebiet.« Er drückte mir kurz, aber herzhaft die Hand.

»Warum bist du nett zu mir?«, wollte ich wissen.

»Warum nicht?« Erneut klang er, als fühle er sich absolut wohl.

»In der Vergangenheit habe mich dir gegenüber immer schrecklich verhalten.«

Ich dachte an die Nacht, in der ich ihn aus der Wohnung geworfen hatte vor lauter Panik, er könnte irgendwie einen Spalt in meinem Herzen finden, ihn aufhebeln und hineinschlüpfen. Die Tatsache, dass er hier war, pragmatisch und ungeniert, deutete definitiv auf Liebeskummer hin.

»Ich habe unsere kurze, aber freudvolle Geschichte ganz anders in Erinnerung.« Er nahm einen kleinen Schluck von dem Stinger.

»Ich habe dich rausgeworfen.«

»Hab schon Schlimmeres erlebt«, sagte er mit einer wegwerfenden Handbewegung. Er hatte schöne Hände. Alles an ihm war schön. »Kein Grund, es persönlich zu nehmen.«

»Und was nimmst du persönlich?«

»Nur wenige Dinge, wenn ich ehrlich bin.« Er runzelte die Stirn und schien ernsthaft über meine Frage nachzudenken. »Körperschaftssteuern vielleicht? Im Grunde ist das eine Doppelbesteuerung, eine empörende Vorstellung, das musst du zugeben.«

Langsam blinzelnd musterte ich ihn und fragte mich, ob ich im Begriff war, eine Spur Unvollkommenheit an dem Mann zu entdecken, zu dem alle aufblickten. Unter den Schichten von guten Manieren und dem gemeißelten Äußeren verbarg sich, so vermutete ich, ein ausgesprochen merkwürdiger Mensch.

»Du interessierst dich für Steuern, aber nicht dafür, dass ich dich gedemütigt habe?«, fragte ich herausfordernd.