18,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Coppenrath Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Unangepasst, aber zielstrebig – die Erfolgsgeheimnisse einer Skateboard-Legende. Kindheit, Erfolg, Fall – und immer wieder Aufstehen: Die turbulente Lebensgeschichte eines großen Abenteurers, der jede Herausforderung annimmt. Er hat das Skateboarden in Deutschland populär und Münster in den 1980ern zum Nabel der Skateboard-Welt gemacht. Seine Initiative skate-aid ist eine weltweit agierende soziale Initiative, die Kinder stark macht. Eine seiner Lebensweisheiten: Chancen zu sehen und konsequent zu nutzen, ist Grundlage des Erfolgs. Ohne Mut zum Machen werden keine Visionen real. Titus Dittmann war schon fast alles: Entenschrauber in der Sahara, Pionier im Drachenfliegen und Snowboarden, Studienrat, Entrepreneur des Jahres, Rennfahrer und fast pleite. Der Mann mit der Mütze, der das Skateboarden in Deutschland populär gemacht hat und bis heute mit seinem legendären Unternehmen TITUS Generationen von Kindern und Jugendlichen prägt, passt in keine Schublade. Offenherzig, fesselnd und selbstironisch zeichnet er seinen Lebensweg vom Westerwald bis nach Afghanistan nach. Er erzählt von selbst konstruierten Autos, Skateboard-Legende Tony Hawk und dem Glücksgefühl, nichts mehr zu verlieren zu haben. Frei nach dem Motto: »Lass dir nicht reinquatschen! Mach dein Ding! Aber übernimm auch die Verantwortung, wenn's schiefgeht!« Ein Kultbuch, Wirtschaftskrimi und eine lebendige Zeitgeschichte in einem.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 494

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Brett für die Welt

Co-Autor Michael Matthiass (Kapitel 1 bis 19), geboren 1965, stieg nach dem

Musikstudium in die Werbung ein und zehn Jahre später als international

preisgekrönter Kreativdirektor wieder aus. Seitdem arbeitet er als Autor, Kreativdirektor

und Dozent für Text in Hamburg und Zürich.

Co-Autor bei den Kapiteln 20 bis 23 war Leo Linder aus Düsseldorf.

Print-ISBN 978-3-649-64941-0, E-Book-ISBN 978-3-649-65020-1

1. Auflage, Quadriga Verlag, Berlin, 2012

2. Auflage, Waxmann Verlag, Münster / New York, 2015

3. Auflage, Coppenrath Verlag, Münster 2024

Copyright © 2024 by Titus Dittmann GmbH, www.titus-dittmann.com

Sämtliche Abbildungen in diesem Band, die keinen separaten Copyright-Vermerk

tragen, stammen aus dem Privatarchiv von Titus Dittmann.

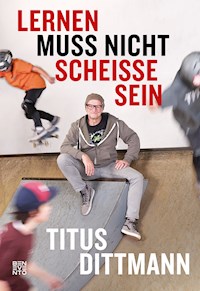

Umschlaggestaltung: toepferschumann.de und Guido Lehmköster

Umschlagfoto (vorn): titus GmbH / Rieke Cofalla

Gestaltung und Satz: Schneider Visuelle Kommunikation, Frankfurt a. M.,

für Kapitel 20 bis 23: Jan van der Most, Düsseldorf, und FSM, Münster

Gesetzt aus der Plantin

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.

Kein Teil dieses Werkes darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages

in irgendeiner Form reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme

verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Inhalt

Vorwort von Hajo Schumacher

Prolog Kirchen an der Sieg, 1948–1960

Erster Teil 1948–1977 Anlauf nehmen

Kapitel 1 Von Müttern und Menschen Kirchen an der Sieg, 1948–1960

Kapitel 2 Schussversuche Kirchen an der Sieg, 1948–1960

Kapitel 3 Immer an der Grenze Kirchen an der Sieg, 1948–1960

Kapitel 4 Campieren geht über Studieren Kirchen an der Sieg, 1948–1960

Zweiter Teil 1977–1984 Titus-Flip

Kapitel 5 Der Prophet zum Berg Kirchen an der Sieg, 1948–1960

Kapitel 6 Brett im Kopf Kirchen an der Sieg, 1948–1960

Kapitel 7 Rampen und Rollen Kirchen an der Sieg, 1948–1960

Kapitel 8 Enter next level Kirchen an der Sieg, 1948–1960

Dritter Teil 1984–1999 Rampensau

Kapitel 9 Aufwärtsspirale Kirchen an der Sieg, 1948–1960

Kapitel 10 Monstermäßige Masterships Kirchen an der Sieg, 1948–1960

Kapitel 11 Roffi, Titus und das Snowboard-Ding Kirchen an der Sieg, 1948–1960

Kapitel 12 Freund & Feind Kirchen an der Sieg, 1948–1960

Vierter Teil 1999–2008 Flat Bottom

Kapitel 13 Halfpipe der Eitelkeiten Kirchen an der Sieg, 1948–1960

Kapitel 14 Sinkflug Kirchen an der Sieg, 1948–1960

Kapitel 15 Beraten und beklaut Kirchen an der Sieg, 1948–1960

Kapitel 16 Back to Omelette Kirchen an der Sieg, 1948–1960

Kapitel 17 Zurück an Board Kirchen an der Sieg, 1948–1960

Fünfter Teil 2008–2011 Brett für die Welt

Kapitel 18 Der Sinn vom Ganzen Kirchen an der Sieg, 1948–1960

Kapitel 19 Stiften gehen Kirchen an der Sieg, 1948–1960

Sechster Teil 2011-2023 Appendix

Kapitel 20 Internationale skate-aid-Projekte Kirchen an der Sieg, 1948–1960

Kapitel 21 Nationale skate-aid-Projekte Kirchen an der Sieg, 1948–1960

Kapitel 22 Wo die Kohle herkommt Kirchen an der Sieg, 1948–1960

Kapitel 23 Dieses Brett kann mehr als rollen

Vorwort von Hajo Schumacher

Auf meinem Weg zum Handballtraining musste ich mit meinem Fahrrad jeden Donnerstag am Parkplatz vom Hallenbad Ost entlang, wo diese merkwürdigen Jungs mit ihren Rollbrettern herumstolperten. Richtiger Sport ist das nicht, dachte ich, schließlich hatten die ja gar keine Trainingsanzüge an und ordentliche Turnschuhe auch nicht. Dafür fielen sie häufig hin und lungerten ansonsten um einen weinroten alten Citroën-Bus herum. Diese Reste aus der Hippiezeit passten eigentlich nicht ins ordentliche Münster.

Der alte Bus gehörte Titus Dittmann, der Anfang der Achtzigerjahren seinen Job als Lehrer geschmissen hatte, um sich fortan nur noch mit einem »Brett vorm Kopp« und unter den Füßen um seine Schüler zu kümmern. Aus Kalifornien importierte er Achsen und Bretter, er veranstaltete Skate-Wettbewerbe und gab eine total unverständliche Illustrierte heraus, das Münster Monster Magazin. Unvorstellbar, dass aus diesem merkwürdigen Vogel später ein Vorzeigebürger seiner Stadt werden würde, dekoriert mit Orden, Urkunden und einem Lehrauftrag an der Uni Münster.

Doch das Wunder begann: Was wie die Spinnerei von einigen Bekifften ausgesehen hatte, wurde mit den Jahren richtig wichtig. Weltweit beachtete Skateboard-Events fanden nicht in Venice Beach statt, sondern in Münster. Aus dem Kellerlokal von einst hatte der verrückte Dittmann tatsächlich ein Handelsunternehmen für Skateboard-Bedarf aufgebaut. Unter dem egomanischen Label TITUS entstand ein Lifestyle-Imperium, das schon bald jeder Jugendliche in Deutschland kannte.

Plötzlich aber schien TITUS wieder verschwunden zu sein. Denn in der Euphorie um den Neuen Markt lieferte Dittmann sich Finanzinvestoren aus, die das Unternehmen beinahe ruinierten. Heldenhaft jedoch verpfändete er all seinen Besitz – mit Ausnahme seiner Oldtimer natürlich. Titus Dittmann kaufte die eigene Firma zurück und führte sie zu neuer Blüte. Selbst die in vielen Familienbetrieben problematische Übergabe an den Junior funktioniert – bislang jedenfalls – reibungslos. »Der ist bekloppter als ich früher«, sagt Titus über seinen Sohn Julius. Ein größeres Kompliment gibt es nicht.

Bis heute ist Titus der einzige deutsche Senior, der peinliche Mützen mit Würde tragen kann. Er hat sich nie den herrschenden Konventionen unterworfen und ist sich selbst stets treu geblieben. Dittmann ist mit dem Drachenflieger abgestürzt und hat Rennwagen zu Schrott gefahren, sein kostbarstes Gut aber hat er bewahrt: Glaubwürdigkeit. Was Joschka Fischer für die deutsche Politik war, das ist Titus Dittmann für die deutsche Wirtschaft – ein einstiger Rebellenführer und vom Bürgertum kritisch beäugter Outlaw, der inzwischen in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist.

Wegen seines Instinkts, aber auch wegen seiner Zähigkeit gilt Dittmann heute als Musterunternehmer. Immer unangepasst, dafür zielstrebig repräsentiert der einst als Freak Belächelte den Prototyp des modernen Entrepreneurs, der seiner Intuition vertraut und sich nicht unterkriegen lässt. Er wird bewundert und beneidet. Das muss man sich erarbeiten.

Titus war schon aus Langeweile mutig, weil er den geraden Weg stets als Unterforderung empfand – am wohlsten fühlte er sich im Grenzbereich, wenn er was riskieren konnte, gern auch mal sein Leben. Aber immer bekam er die Kurve. »Ich brauche Adrenalin«, sagt Dittmann. Das holt er sich beispielsweise in Afghanistan, wo er gemeinsam mit Rupert Neudeck (Cap Anamur und Grünhelme e. V.) und der Hilfe des Politikers Ruprecht Polenz Skateboard-Pisten an Schulen baut.

Was ist das Geheimnis dieses Dittmanns? Er kommt zwar aus dem Siegerland, verfügt aber unverkennbar über zwei wesentliche westfälische Züge: Der Münsteraner ist erstens unglaublich spießig und sicherheitsbewusst, zweitens aber ist er ein großer Abenteurer, der auf Druck der Familie zwar jedes Jahr wieder nach Norderney fährt, viel lieber aber mit Krokodilen im Amazonas tauchen und den Rest der Welt erobern würde.

Diese zweite Seite lebt der Durchschnitts-Münsteraner kaum aus, weil die erste es ihm verbietet. Aber Titus lässt sich nichts verbieten. Der Mann besitzt die Fähigkeit, in ein und demselben Moment spießig und abenteuerlustig zu sein, risikofreudig und sicherheitsversessen. Wie sonst kommt einer dazu, im Kugelhagel von Afghanistan zu überlegen, bei welchen Geschäftsleuten er Spendengelder für Skateboard-Schulen lockermachen kann?

Drei weitere Charaktermerkmale kommen hinzu: Titus ist erstens ein sturer Bock, auch auf die Gefahr hin, einmal mehr vor die Wand zu laufen. Was ihn nicht umbringt, macht ihn härter. Titus ist zweitens begeisterungsfähig bis hin zur Seniorenpubertät. Und drittens ist er hartnäckig wie westfälischer Landregen. Wer ihn am Telefon hat, ihm beim Kaffee begegnet oder sonst wo in seinen Fängen gelandet ist, der darf davon ausgehen: Es gibt kein Entkommen, ohne vorher irgendein Versprechen zugunsten von skate-aid abgegeben zu haben.

Gratis dazu gibt es dafür Lebensweisheiten wie diese:

• Liebe die Krise – es gibt kein Wachstum ohne Schmerzen.

• Teile den Erfolg – es kommt immer das Doppelte zurück.

• Suche den Abgrund – Gefahren sind zum Lernen da.

• Vertraue dir – denn in der Not hast du sonst keinen Freund.

• Lass dir nicht reinquatschen, aber übernimm auch die Verantwortung, wenn’s schiefgeht.

Ein Erfolgsgeheimnis dieses Mannes fehlt noch. Titus hat sehr früh begriffen, welche Frau ihm zum einen guttut und zum anderen die Geduld mitbringt, mit einem Chaoten dauerhaft zusammenzuleben und ihm auch noch das Ärgste vom Hals zu halten. Ohne Brigitta gäbe es keinen Titus. So viel ist mal klar.

Titus Dittmann eignet sich nicht für eine lobhudelnde Biografie, das weiß er selbst, jedenfalls tut er so, in seiner bisweilen ins Narzisstische spielenden Bescheidenheit. Titus will vielmehr seine Philosophie offenlegen, die er natürlich für die größte und beste der Welt hält, er will heiter, aber auch schonungslos erklären, wie locker man die Widersprüche des Lebens in sein Leben integrieren kann: harter Entscheider und mitfühlender Helfer, bodenständiger Westfale und unsteter Risiko-Junkie, mutiger Pionier und abwartender Taktiker – das sind keine Gegensätze, sondern das ist Titus Dittmann.

Michael Matthiass hat die entscheidenden, dramatischen, euphorischen und vor allem die schonungslos ehrlichen Momente im Leben des Titus Dittmann mit viel Verstand und Gefühl aufgeschrieben. Entstanden ist ein Buch, das die Welt so dringend braucht wie Skateboards.

Berlin, im August 2012

Hajo Schumacher

Prolog14. Januar 2011, 800 Kilometer westlich von Kabul

Der Kampfhubschrauber dreht wieder ab. Er macht eine scharfe Wende zurück zu der zweiten Maschine, die ihm aus einiger Entfernung Deckung gegeben hat. Die Sonne blitzt im Glas der Pilotenkanzel auf, aus der offenen Kabinentür ragt ein schweres Maschinengewehr, dahinter der Schemen eines GI. Augenblicke später sind die beiden Militärmaschinen hinter dem nächsten Bergkamm verschwunden. Unsere kleine Zusammenrottung wurde als non-threatening eingestuft, nicht bedrohlich.

Recht haben sie.

Ich halte ein kleines tadschikisches Mädchen an den Händen, sie kichert und juchzt, während sie versucht, sich auf dem Skateboard zurechtzufinden, und ich hoffe, dass es nicht mein ungeschickt gebundener Turban oder meine Tombon, die superleichte, geräumige Hose mit dem Peron darüber, ist, die das Mädchen so zum Lachen bringen. Für die Verhältnisse hier ist der mit der Hand geebnete Ortbeton unter meinen Gummilatschen perfekt geworden, auch wenn kein deutscher TÜV das als genormte Skateboard-Bahn abnehmen würde. Egal, es ist kein deutscher Prüfer in Sicht und das hier eben nicht Münster/Westfalen, wir sind hier in Karokh/Afghanistan.

Um uns herum auf der frisch eingeweihten Skateboard-Bahn johlen und kreischen an die 400 Mädchen, die alle eins der 20 vorhandenen Skateboards ergattern wollen. Der Schuldirektor hat diesen Ausnahmezustand genehmigt, weil Uli Gack vom ZDF da ist, um diese für Afghanistan extrem ungewöhnliche Situation für das Auslandsjournal festzuhalten. Das allein schon ist etwas Besonderes in einem Land, das Jugendlichen eigentlich nur Armut, Fanatismus, Krieg oder Drogenanbau bietet – gern auch mal alles auf einmal. Zu einem lupenreinen Wunder wird das Gewimmel dann nach Schulschluss aber aus einem anderen Grund:

Hier skaten Jungen und Mädchen, Paschtunen und Tadschiken, Sunniten und Schiiten, Kinder aus armen und Kinder aus reichen Familien einträchtig nebeneinander – normalerweise undenkbar, wird hierzulande ansonsten doch extrem auf eine saubere Trennung zwischen Geschlechtern, Volksgruppen und Glaubensrichtungen geachtet.

An den Rändern der Anlage hocken die Lehrer, bärtige Männer mit stechendem Blick, die jetzt allerdings eher erstaunt bis ratlos dreingucken:

»Was machen die vielen Kinder nur mit diesen Mäuseautos?«

Hinter ihnen, an der nahe gelegenen Nachbarschule, fehlen etliche Scheiben, bei einem Teil der Gebäude sind die Lehmdächer eingefallen, und ein halbes Dutzend Fenster sind nur noch rußgeschwärzte Höhlen. All das ist nach Karokher Maßstäben nicht ungewöhnlich, aber die Kinder lachen und toben, als lägen hinter der zwei Meter hohen Umgrenzungsmauer keine ärmlichen Lehmhütten ohne fließendes Wasser und Strom, sondern vielmehr schnuckelige Villen auf sonnigen Wiesen am Fuß des Hindukusch.

Plötzlich sind meine Hände leer. Das Mädchen hat losgelassen. Es steht zwar etwas kippelig, aber es hält seine Balance, richtet sich auf, steht auf eigenen Rollen. Ein kleines, stolzes Lächeln macht sich auf seinen Lippen breit. Wenn alles läuft wie geplant, werden ihm noch viele weitere folgen.

Ich gehe wieder hinüber zu Rupert Neudeck, dem Mann, mit dem ich nach Afghanistan gekommen bin und mit dessen Grünhelmen wir diese Bahn realisiert haben. Er spricht noch mit seinem afghanischen Bauleiter, Zobair Akhi, einem freundlichen, zurückhaltenden Mann, ohne dessen Einfühlungsvermögen und eisernen Durchsetzungswillen hier nichts funktionieren würde.

Während ich warte, sehe ich den Kindern zu, wie sie unter Anleitung von Marc Zanger und Maurice Ressel – zwei deutsche Skateboarder, die monatelang das Projekt vor Ort unterstützt haben – mit jedem Pushen mutiger werden, mit jedem kleinen Trick mehr Selbstbewusstsein gewinnen. Kaum klappt etwas, sehen sie stolz zu ihren Lehrern, Freunden, Eltern und Verwandten hinüber, die gekommen sind, um diese seltsame Anlage der Deutschen in Augenschein zu nehmen. Auch der Mullah ist da, den wir vorsichtig beäugen; aber der weise alte Herr mit dem typischen Bart nickt wohlwollend. Die anderen Erwachsenen registrieren das genau, die Stimmung wird zusehends gelöster. Karokh ist nicht nur nach afghanischen Maßstäben eine Idylle und ein krasser Gegensatz zur Großstadt Herat, aus der wir am Morgen gekommen sind.

In Herat ist alles fremd in einem Maße, dass man es kaum beschreiben kann. Allein die Gerüche von Dieselabgasen, offenen Kloaken, verwesendem Müll und frisch geschlachteten, noch ausblutenden Ziegen am Straßenrand vermischt mit den leckeren Aromen der Garküchen und Gewürzstände – atemberaubend wäre eine echte Untertreibung. Und dazu die Geräusche, diese Mixtur aus Autohupen, Marktschreiern, Muezzingesängen und immer wieder vorbeilärmenden Polizei- oder Militärkonvois. Sogar der Himmel mit seinem endlosen Hellblau über Hauswänden voller Einschusslöcher ist anders als alles, was ich je über dem Westerwald gesehen habe. Es wäre so einfach, sich hier komplett als Alien zu fühlen:

»Falscher Planet, ab zurück ins Raumschiff, Jungs!«

Aber genau das Gegenteil ist der Fall. In den vergangenen sechzig Jahren habe ich in Deutschland ein Unternehmen gegründet und fast wieder ruiniert, bin mit dem Drachen abgestürzt und vom Nürburgring geflogen, habe Auszeichnungen bekommen, einen Sohn und das schönste Mädchen der Kirchener Disco, wurde zum Skateboard-Papst gehypt und als Geschäftemacher beschimpft, in der Westfalenhalle umjubelt und von Bankern erniedrigt, habe Halfpipes entworfen, vor meinem Lamborghini geposed und mit Tony Hawk gefrühstückt, habe genug Triumphe und Niederlagen für drei Leben erlebt – aber hier, in den kargen Bergen Nordwestafghanistans, fühle ich mich mehr zu Hause, als jemals in meinem Heimatort Kirchen im Siegerland.

Und ich brauche nicht lange zu grübeln, warum das so ist:

Um mich herum skatet alles, und ich spüre wieder diese wahnwitzige Mischung aus Lebensfreude und Schürfwunden, aus zusammengebissenen Zähnen und stolzem Lachen, aus Individualist-Sein und zum coolsten Clan der Welt gehören. Diese Mischung gibt es nur beim Skateboarden. Ich bin genau da, wo ich hingehöre.

Aber wie zum Teufel bin ich hierhergekommen?

Kohle machen

Ein staubiger, spärlich beleuchteter Raum, vor mir ein Berg von Briketts, auf meiner Zunge der Geschmack von Ruß – das ist eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen. Ich hocke im Kohlenkeller unseres Hauses am Südosthang über Kirchen und freue mich wie Bolle, denn ich weiß: Für ein paar Tage habe ich eine wunderbare, selbst gestellte Aufgabe: Briketts stapeln.

Vor einer guten halben Stunde ist wie jeden Frühherbst der Kohlenhändler aus Kirchen mit seinem Laster zu uns den Hang heraufgekeucht. Mit leuchtenden Augen stand ich an der Straße, als der alte Opel Blitz aus Wehrmachtsbeständen endlich vor unserem Haus hielt, verrußte Männer Sack um Sack voller Briketts von der offenen Pritsche wuchteten und sie in unseren Kohlenschacht leerten. Es müssen so an die fünf Tonnen gewesen sein, ungefähr 5000 Briketts, unser gesamter Jahresvorrat. Ich konnte es kaum abwarten, dass die Rußmänner endlich fertig waren und ich meine Arbeit im Keller beginnen konnte. Für die nächsten drei Tage würde ich wie vom Erdboden verschluckt sein.

Den Grund dafür, dass sich Klein Eberhard – noch hat mich mein Bruder nicht ungemein erfolgreich, wenn auch ungefragt, in »Titus« umgetauft – voller Enthusiasmus die Kellertreppe hinunterstürzt, ahnen die Erwachsenen natürlich nicht. Für Oma Klara bin ich der einzige hilfsbereite »Mann« im Haus, für meine Mutter bin ich »ihr Sonnenschein« und mein Vater ist einfach nur froh, es nicht selbst machen zu müssen.

Die Wahrheit ist: Noch bevor sich der Kohlenstaub gelegt hat, flitze ich in den Keller, weil ich da unten etwas machen kann, wozu ich ansonsten fast nie die Chance habe – ganz allein zu schalten und zu walten. Keiner stört mich, keiner redet mir rein, keiner weiß alles besser, während ich austüftele, wie aus dem unordentlichen Briketthaufen ein sorgfältig geschichteter, sauber ausgerichteter Brikettstapel wird. Geduldet wird nur Opa Zimdas von nebenan, der sich einmal am Tag als verständnisvoller Berater sehen lässt, schließlich ist dieses Stapeln gar nicht so einfach: Die Briketts liegen ja so da, wie die Rußmänner sie hineingeschüttet haben, und 5000 Stück sind buchstäblich eine Menge Kohle, nicht nur für einen Fünfjährigen. Aber mich schreckt das nicht, im Gegenteil, für mich ist der Keller ein ungewohnter, kostbarer Freiraum. Und das hat viel mit Kirchen zu tun.

In den frühen 50ern in einem Ort am Fuße des Westerwalds groß zu werden ist keine ganz einfach Sache. Zum einen ist da der allgemeine Nachkriegsmief Adenauer-Deutschlands, multipliziert mit der geistigen Enge eines Ortes, der seine besten Zeiten längst hinter sich hat. Dazu kommt eine Elterngeneration, die in Weltkriegen und Wirtschaftskrisen Härte gegen sich selbst und andere gelernt hatte – und dies fast ungefiltert weitergibt. Krönung und dritte Bremse beim Großwerden für uns Kinder in Kirchen aber sind die zwei Kirchen, die dem Ort seinen Namen gegeben haben. Hier, in der Abgeschiedenheit von Sauerland und Westerwald, zwischen den Fronten des evangelischen Siegerlandes und des katholischen Rheinlandes, thronen eine evangelische und eine katholische Kirche einträchtig nebeneinander in der Ortsmitte und bilden so etwas wie eine heilige Doppelspitze, die dafür sorgt, dass Moral und Anstand im Ort nicht zu kurz kommen.

Im Gegensatz zu uns.

Zeitgeist und Religion haben uns buchstäblich in der Zange – und lassen wenig Platz für Individualität oder Selbstbewusstsein. Eigene Meinungen? Eigene Ideen? Eigener Wille? Die Antwort hörte sich immer gleich an: »Halt den Mund, wenn die Erwachsenen reden.« Und vor allem: »Werd du erst mal groß!« Beides in tausend Varianten. »Ja, wie denn?«, hätten wir zurückfragen müssen. Aber natürlich ist uns damals überhaupt nicht klar, wie systematisch uns Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein vorenthalten werden. Und selbst wenn wir gefragt hätten – die einzige handfeste Antwort wäre sowieso nur eine der damals handelsüblichen Backpfeifen gewesen.

Im Kohlenkeller gab es so etwas nicht. Im Kohlenkeller habe ich mir mein Ziel selbst gesucht, konnte meine Ideen ausprobieren, scheitern, neu starten, wieder scheitern, wieder neu starten, mein Ding durchziehen. Im Grunde war es wie skaten, nur ohne Board. Das stolze Gefühl, als ich am Ende vor dem gar nicht mal so üblen Stapel stand, war so umwerfend, dass ich es mein Leben lang immer wieder gesucht habe, egal ob ich Drachenfliegen lernte, den ersten Titus-Flip stand oder auf den Kilimandscharo gekraxelt bin. Es ist das gleiche Gefühl, das ich über 50 Jahre später in Karokh wieder spüren werde, während ich unter all den aufgeregten afghanischen Kids im Schulhof stehe und eine Skateboard-Anlage einweihe, von der viele zuvor gesagt haben, es werde sie nie geben.

Heimweg von der Sonntagsschule

Manchmal denke ich, alles, was dazwischen passiert ist, die ganze aufregende, urkomische, unglaubliche Achterbahn meines Lebens zwischen Kirchen und Karokh, hat mich auf genau das hier vorbereitet: darauf, Kindern in einem bettelarmen, kriegsgeplagten Land ohne Chance auf Kindheit etwas zu geben, was sie groß und stark macht. So gesehen bin ich fast dankbar für all die Hürden, für jedes »Das kannst du nicht!«, das mir in den Weg gelegt worden ist. Ich habe es geschafft, diese Hürden zu überwinden, und genau deshalb kann ich diesen Kindern jetzt helfen, das Gleiche zu tun. Mit dem Skateboard.

Ich, zappelnd auf Klaras Schoß, Werner dahinter – noch ohne Tolle, aber schon cool

Denn Niederlagen wegstecken, im Triumph locker bleiben – das ist nicht nur der Kern von Skateboarden, diese Fähigkeit ist auch kein schlechter Anfang, wenn man ein halb zerstörtes Land wieder aufbauen will.

Und Skaten trainiert noch zwei weitere Charakterzüge, die außerhalb des Skate-Parks enorm wertvoll sind, egal ob man in Kirchen lebt oder in Karokh:

Wahnsinn und Hingabe. Der Wahnsinn, scheinbar Unmögliches anzupacken, und die Hingabe, es bis zum Schluss durchzuhalten.

Der kleine Junge damals im Kohlenkeller in Kirchen hatte von beidem schon eine Menge im Blut, bevor es Skateboards überhaupt gab: Irgendwann nachmittags klingelt es an unserer Haustür. Mein bester Freund Mischa Frost will mich wie so oft zum Spielen abholen. Schwarz bestäubt und ziemlich unwillig komme ich nach oben und bescheide ihn mit einem knappen »Eberhard hat keine Zeit. Eberhard muss arbeiten.« Dann verschwinde ich wieder nach unten, Brikettstapel austüfteln.

Groß-Mutter

Zähigkeit ist in unserer Familie fester Bestandteil des Gencodes, vor allem bei den Frauen. Oma Klara ist das beste Beispiel dafür.

Sie wurde 1914 nur acht Wochen nach Kriegsbeginn Witwe und stand plötzlich allein mit zwei Kindern da. Die Witwenrente reichte vorn und hinten nicht, also ging sie zusätzlich in den damals noch zahlreichen Villen der Kirchener Honoratioren putzen. In der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg dann reichte selbst das nicht mehr – und Kirchen kehrte seine besten Seiten hervor: Eines Morgens fand Klara einen Laib Brot auf der Türschwelle. Sie wusste weder, woher er kam, noch von wem – aber das war ihr in der Not auch egal. Von da an geschah das immer mal wieder, hier war es eine Flasche Milch, dort ein paar Münzen, oft genau dann, wenn die Not am größten war. Vielleicht gab es einen geheimen Wohltäter, vielleicht hatten sich auch mehrere Nachbarn zusammengetan und legten reihum etwas hin; im Grunde war das unwichtig, denn dieses Geben und Nehmen war Teil des Kirchener Lebens.

Auch Klara half, wie und wo sie nur konnte. Viele Jahre später ließ sie lange eine verarmte Familie mit zwei Kindern im Untergeschoss unseres Hauses wohnen, wo mein Vater einmal seinen Laden einrichten sollte. Diese Familie war so arm, dass Klara immer wieder auf die Miete verzichtete oder mit Lebensmitteln aushalf, wenn die Untermieter nicht mehr klarkamen. Der älteste Sohn dieser Familie hat sich später als Kirchens erster Fernsehmechaniker selbstständig gemacht. Und als irgendwann Klaras Fernsehgerät kaputt war, brachte sie es zu ihm. Es war der erste Fernseher des Dorfes gewesen und hatte lange als Kirchener »Public Viewing« -Apparat bei uns im Schaufenster gestanden. Statt eines reparierten Gerätes bekam sie aber zwei andere Dinge zurück: einen nagelneuen Fernseher ohne Rechnung und eine Bemerkung ihres alten »Untermieters«: »Frau Dittmann zahlt bei mir überhaupt nichts.«

Dührschen maachen

Meine Liebe zu Autos habe ich bestimmt auch von ihr. Weil mein Vater für seine Meisterwerkstatt einen Firmenwagen brauchte, gehörten wir zu den ersten Autobesitzern im Dorf. Klara war völlig autofrei auf dem Brühlhof groß geworden und entsprechend scharf aufs Autofahren, wollte ihren eigenen Sohn aber nicht ständig um eine Ausfahrt bitten. Und so kam es am samstäglichen Badetag immer wieder zu folgender Szene:

Mein Vater verschwindet irgendwann am frühen Nachmittag in der Badewanne, während wir das Auto putzen und polieren. Sobald Klara das Rauschen im Badezimmer hört, hängt sie sich aus dem Fenster im ersten Stock und fragt uns:

»Na, Jungs, wommern Dührschen maachen?«, was im »Kierscher« Slang so viel hieß wie: »Wollen wir eine kleine Tour machen?«

Die Antwort wartet sie meist gar nicht ab, sodass wir Augenblicke später zu dritt im Auto sitzen und mit dem stolzen, wenn auch noch führerscheinlosen Werner am Steuer durch Kirchen kurven. Manchmal erwischt uns der Dorfsheriff dabei, guckt streng und droht mit dem Finger – und alles ist in Ordnung. Passiert das allerdings zu oft nacheinander, wird sein Blick wirklich böse und wir wissen, dass es nun an der Zeit für eine »Dührschen«-Pause ist, so viel Respekt vor der Obrigkeit muss schon sein.

Mein Vater hat davon nie etwas mitbekommen, wir kamen immer rechtzeitig zurück, bevor das laute Singen aus dem Badezimmer verstummte. Das einzig echte Risiko bestand in den verschwörerischen Blicken, die Klara uns dann am Abendbrottisch zuwarf, bis wir unsere Gesichtszüge kaum noch unter Kontrolle hatten. Aber selbst wenn mein Vater unsere Spritztouren spitzbekommen hätte, wirklicher Ärger drohte uns nicht. So aufbrausend er auch sonst sein konnte, so schnell war sein Zorn auch wieder verraucht.

Wenn wir auf seinem samstäglich frisch polierten Auto eine Schmutzschliere, einen sogenannten Feiertag, hinterlassen hatten und freche Widerworte gaben, wenn er das entdeckte, jagte er uns schon mal wutentbrannt und Drohungen ausstoßend die Straße hinunter, bis ihm Zorn und Luft mehr oder weniger gleichzeitig ausgingen. Das war es aber auch schon.

Vor Oma Klara hatte mein Vater dagegen einen gesunden Respekt. Sie hatte eine Art, ihre Meinung zu sagen, die auch die Männer, damals ja die nominellen Familien-Oberhäupter, durchaus zum Schlucken brachte. Sie wohnte oben im dritten Stock unseres Hauses direkt unter dem Dach. Da es damals noch keine Zentralheizung gab, mussten in jedem Stockwerk die Öfen einzeln befeuert werden. Die nötigen Briketts dafür konnte Klara irgendwann nicht mehr aus dem Keller nach oben schleppen, also rief sie den Treppenaufgang hinunter, ob ihr jemand Kohlen bringen könne.

Die Antwort war meistens: »Ja, warte mal einen Augenblick.« Oder, auf Kierscher Platt: »Johh, waademoh.«

Es dauerte nicht lange, bis Klara den Rest der Hausbewohner nur noch als Firma Waademoh titulierte, denn natürlich war es mit nur einem Bittruf allein nicht getan. Am Ende musste sie erst richtig sauer werden und lauthals »Firma Waademoh!« ins Treppenhaus schimpfen, bis sich schließlich jemand der frierenden Großmutter erbarmte und Briketts nach oben schleppte. Irgendwann war das fast immer ich. Mir machte es Freude, etwas zu tun, das für mich als Knirps eigentlich zu schwierig war und mir im Gegenzug eine fette Portion Lob und Anerkennung garantierte. Zu dieser Zeit musste sie beschlossen haben, dass ich der einzige brauchbare Mann im Hause sei. In den unmittelbaren Genuss ihrer scharfen Zunge bin ich deshalb eigentlich nie gekommen.

Mit einer Ausnahme.

Lametta-Gewitter

Ich war ungefähr 19 und Weihnachten zu Hause mit – bis auf Klara – sturmfreier Bude. Natürlich hatte ich das für eine Party unter dem Tannenbaum genutzt, die ziemlich wild und gut gewesen sein muss, jedenfalls erinnere ich mich kaum noch an etwas außer jede Menge billigen Rotweins und ein zahlenmäßig ausgezeichnetes Verhältnis von Mädchen zu Jungen, jedenfalls aus Sicht von uns Jungs. Partys in sturmfreien Buden waren für uns damals im Winter die einzige Chance, den Mädels im »Warmen« an die Wäsche zu gehen, ohne uns den Arsch abzufrieren.

Gefeiert wurde, wie damals üblich, eine Bottleparty. Da keiner Geld hatte, um Getränke zu kaufen, hat einfach jeder etwas von zu Hause mitgebracht oder mitgehen lassen, je nachdem wie locker die Eltern waren. Das waren neben Bier oft Eierlikör, Underberg und andere, zeitgeistlich korrekte »Erwachsenen-Getränke«. Für Verpflegung haben wir dann die Vorratskammer des »Gasthauses« geplündert, für die Beschallung waren The Who, Blood, Sweat and Tears, Deep Purple, Iron Butterfly und Uriah Heep zuständig.

Als der Weihnachtsabend schon fortgeschritten war, hatte sich mein Freund Fancy mit seiner damaligen Freundin (und heutigen Ehefrau) in das Ehebett meiner Eltern im ersten Stock zurückgezogen und dann so laute Geräusche gemacht, dass meine Oma trotz ihrer Schwerhörigkeit nachschauen kam. Sie hatte keine Brille auf und vermutete, dass die verschlungenen Körper in den elterlichen Laken mir und irgendeinem Mädel gehörten. Entrüstet stand sie in der Schlafzimmertür, schüttelte den Kopf und sagte immer wieder vorwurfsvoll zu Fancy:

»Eberhard, näh wirklisch, Eberhard!« Sie hat sich als Einzige zeitlebens geweigert, mich Titus zu nennen.

Am nächsten Morgen, wir anderen liegen immer noch heftig alkoholisiert und übernächtigt im verwüsteten Wohnzimmer herum, kommt Klara hinunter, sieht die ganze Bescherung und hat nach den unmoralischen Vorkommnissen der letzten Nacht endgültig die Schnauze voll. Sie legt los, und eine wortgewaltigere Gardinenpredigt habe ich nie wieder gehört. Vom ersten Buch Mose bis zur nahenden Wiederkehr meiner Eltern ist alles vertreten, sie schimpft und zetert, dass die Wände wackeln. Und wir sitzen da wie vom Donner gerührt und starren sie an – erst mit Ehrfurcht, dann mit heiligem Schrecken und schließlich mit offener Panik.

Nicht wegen ihrer Predigt. Nicht weil sie bei jedem wichtigen Satz – und es sind fast nur wichtige Sätze dabei – mit ihrem Gehstock wütend auf den Boden stampft, sondern weil jedes Mal, wenn sie das tut, plötzlich die komplette elektrische Tannenbaumbeleuchtung aufblitzt.

»… wenn das eure Eltern erfahren!«

»Rums!« (der Stock)

»Blitz!« (der Tannenbaum)

»… denn gar keinen Anstand im Leib?«

»Rums!« (der Stock)

»Blitz!« (der Tannenbaum)

Und so weiter …

Die stärkste Ansage hebt sie sich für den Schluss auf. Ihr »Am liebsten würde ich euch eine schallende Ohrfeige geben …!« hört sich auf Kierscher Platt gleich noch einmal doppelt so eindrucksvoll an:

»Am leebsten würd isch üsch eenen schlahn, dat üsch de Zänn im Aasch rabbeln!«

»Rums!« (der Stock)

»Blitz!« (der Tannenbaum)

Bevor wir auch nur anfangen können, eine irdische Erklärung für ihre gottgleichen Kräfte zu finden, ist die Predigt vorüber und sie nach oben gerauscht, zufrieden wie Moses nach einer Predigt an sein sündiges Volk. Die jungen Leute waren so offensichtlich im Innersten angerührt, vielleicht besteht ja doch noch Hoffnung, den moralischen Verfall des Abendlandes aufzuhalten.

Und wir, nach einer langen Schreckminute, entdecken endlich den Grund für Klaras Lightshow: Es lag schlicht daran, dass an der neumodischen elektrischen Christbaumkerzen-Kettenbeleuchtung, die mein Vater als Dorfbeauftragter für den letzten elektrischen Schrei um unseren Baum drapiert hatte, eine Kerze locker gedreht war, um den ganzen, in Serie geschalteten Leuchtkrams auszumachen. Diese Kerze hatte bei jedem »Rums« von Klaras Stock für einen Moment wieder Kontakt bekommen.

Aber dennoch, da sind wir uns einig, die Show war großartig gewesen.

Links unser Elektroladen, rechts der Werkstatteingang, in der Mitte der Firmenwagen mit mir auf dem Beifahrersitz.

Schwimmen lernen

Mein Vater Walter war als selbstständiger Elektromeister offiziell Unternehmer, womit wir zur erweiterten Kirchener High Society gehörten. Sein Unternehmertum bestand zwar vor allem in Selbstausbeutung, aber das wusste ja niemand. In den Augen des Dorfes standen die Dittmanns vor allem für das Neueste vom Neuen an der Innovationsfront:Wir hatten vor den meisten ein eigenes Auto und immer die allerneuesten Elektrogeräte im Haus oder Schaufenster. Der Übergang zwischen beidem war dabei fließend, was nicht selten dazu führte, dass etwa Teile der funkelnagelneuen Modelleisenbahn aus Weihnachtsverkaufsresten, die mein Bruder Werner oder ich Heiligabend unter dem Baum gefunden hatten, am zweiten Weihnachtstag doch noch an einen mit Bargeld beschenkten Kirchener Bürger verkauft wurden. Geschäft ging vor.

Den endgültigen Aufstieg in die oberste Liga – zumindest in den Augen meiner Freunde – markierte dann der Fernseher in unserem Schaufenster. Er war und blieb für eine ganze Weile der einzige Fernseher in ganz Kirchen, und so versammelten sich an warmen Abenden Nachbarn und Freunde auf ihren Küchenstühlen vor unserem Laden und sahen sich andächtig und ohne Ton die Sendungen der ARD an – andere Sender gab es damals nicht.

Elektrik prägte also unser Leben, selbst Schwimmen habe ich mithilfe eines Elektrokabels gelernt. Mein Vater war ein absoluter Stauseefan, deshalb wurde sonntags das Auto – zuerst ein Lloyd Alexander TS, später dann ein Fiat Neckar – mit allerlei Badeutensilien beladen, geputzt hatten wir das Familienschmuckstück ja schon am Samstag. Meine Mutter Marta packte »Knifften«, dünn belegte, doppelte Brote, in den Picknickkorb, dazu Obst aus unserem Garten, manchmal auch hart gekochte Eier, und ab ging es zum Dreifelder Weiher, zur Listertalsperre, zur Aggertalsperre oder einem der anderen Stauseen in der Gegend.

Einen echten Strand gab es dort wegen der steilen Hänge meistens nicht, und damit beim Schwimmenlernen nichts außer Kontrolle geriet, nahm Vater Walter immer eine Rolle Stromkabel aus der Werkstatt mit, band mir das Kabel als Schlinge um den nackten Bauch und hatte mich so buchstäblich an der langen Leine. Wenn ich ihm zu sehr spuckte oder auf andere Weise halbwegs glaubwürdig Ertrinken vortäuschen konnte, zog er mich zurück ans Ufer. War das Training überstanden, gab es zur Belohnung eine Runde Schlauchbootfahren. Überhaupt war mein Vater ein herzensguter Mensch, der gern mal fünf gerade sein ließ, wenn meine Mutter gerade nicht in der Nähe war. Sie, die wahre Herrscherin bei uns im Haus, hatte andere, genauer gesagt strengere Auffassungen von dem, was tolerabel war und was nicht. Das Nicht-Tolerable war dabei oft in der Mehrheit.

Familienkaffee, Werner jetzt mit Elvis-Tolle.

Gott ist groß!

Heute kann ich das zum Teil verstehen. Meine Mutter wurde 1918 mit fünf Jahren zur Vollwaise und wuchs als Pflegekind bei ihrem Onkel auf, der bereits fünf Kinder hatte. Immerhin: Sie war untergekommen und versorgt, und das war in den damaligen Zeiten schon sehr viel. Aber sie war eben kein leibliches Kind, sondern nur Gast, die Wärme einer eigenen Familie hat sie nie kennengelernt.

Aus Marta ist eine starke Frau geworden, tatkräftig und meist auch streng zu sich selbst. Und wer streng zu sich selbst ist, der ist es oft auch zu anderen. Sie gönnte sich keine Pause, war immer unter Dampf, und alles und jeder musste ihren hohen Ansprüchen genügen. Dabei hat es ihr an Fröhlichkeit und Herzenswärme nie gemangelt. Sie war eigentlich immer gut drauf, sogar das Auftischen des Mittagessens geriet bei ihr zu einem kleinen Event: »Riecht ihr, wie das duftet? Alles frische Ernte, Kinder!« – meine erste Lektion im Marketing. Als sie nach meinem Bruder Werner zum zweiten Mal schwanger wurde, wünschte sie sich sehr eine Tochter. Die bekam sie auch, aber meine kleine Schwester verstarb noch als Kleinkind.

Dann kam ich und war offensichtlich kein Mädchen. Als Zugeständnis an ihren Tochterwunsch erhielt ich – in krassem Gegensatz zum damals üblichen Bürstenschnitt – eine Prinz-Eisenherz-Frisur; mein Bruder bekam Prinz Eisenherz und römische Geschichte irgendwie nicht auf die Reihe und fing plötzlich an, mich »Titus« zu nennen. Keiner wusste, warum, aber alle machten mit, und Titus war geboren.

Mit meinen Geschwistern Ulrike und Werner

Sieben Jahre nach meiner Geburt bekamen meine Eltern dann doch noch die lang ersehnte Tochter, meine Schwester Ulrike, die, bevor sie dreißig wurde, langsam erblindete. Marta steuerte unsere Familie durch diese und andere schwere Zeiten mit ihrem schier unerschöpflichen Gottvertrauen. Sie managte den Haushalt, machte die Buchhaltung unserer kleinen Firma und war auch ansonsten die treibende Kraft der Dittmanns, immer mit einem Bibelspruch auf den Lippen und ansteckender Fröhlichkeit im Gesicht.

Sie hatte ein einfaches Geheimnis: Sie war eine Meisterin der Selbstkonditionierung. Was sie musste, das wollte sie auch, was nicht passte, wurde passend geredet, und jede Katastrophe hatte auch ihr Gutes. Aus dieser Haltung zog sie eine enorme Kraft. Diese Fähigkeit, sich alles schönzureden, habe ich von ihr geerbt und bin bis heute dankbar dafür. Solange man sich bewusst ist, dass man sich selbst überlistet, ist das eine wunderbare Technik, um positiv durchs Leben zu kommen.

Als Marta mit 90 Jahren eine ganze Etage die Treppe hinunterstürzt und auf den Steinboden prallt, sagt sie mir im Krankenhaus:

»Stell dir vor, ich habe alle Rippen gebrochen. Was ich für ein Glück gehabt habe, dass Gott mich bewahrt hat – ich hätte tot sein können!«

Der Arzt nimmt mich hinterher zur Seite:

»Die kommt hier nie wieder raus.«

Da kennt er meine Mutter aber schlecht.

Marta beschließt:

»Ich lebe noch, also hat der liebe Gott noch eine Aufgabe für mich.«

Drei Wochen später war sie wieder raus aus dem Krankenhaus.

Ihr intensiver Glaube an den lieben Gott in der verschärften evangelischfreikirchlichen Version hatte allerdings auch seine anstrengenden Seiten. Bei den Katholiken ist das ja einfach: Alle paar Wochen beichtet man und die Sünden sind weg. Bei den Protestanten schleppt man sie im Prinzip bis zu seinem Tode mit sich herum. Und genau das wurde uns immer wieder klargemacht. Irgendwann kommt der Tag der Abrechnung und dann ist die Frage: Himmel oder Hölle? Direkt gedroht hat sie nie damit, das lief subtiler ab. Es war dieses gewisse Gefühl: »Oh scheiße, jetzt mach ich meine Mutter unglücklich.« Weil ich gerade sie oder den »Herrn« beleidigt hatte durch Tun oder Unterlassen. Und als Kind wollte man natürlich nicht, dass Mutter traurig war.

Auch nicht besser war, wenn pseudoverständnisvoll moralischer Druck aufgebaut wurde, besonders beim Thema Freundinnen. Da mir der Gedanke, unschuldig in die Ehe gehen zu müssen, eher Angst als Freude bereitete, lagen unsere Moralvorstellungen himmelweit auseinander. Solche Angelegenheiten wurden meistens in einem ernsten Gespräch geregelt, in dem mir auf christliche Art und Weise klargemacht wurde, dass »das mit den Mädchen« nicht o.k. war und entsprechende Konsequenzen haben würde – spätestens bei der großen Abrechnung an der Himmelspforte.

Mit dieser ständigen Präsenz des Heiligen Geistes und seiner Kollegen (manchmal wurde selbst der Abwasch von moralischen Unterweisungen geheiligt) konnte ich nicht viel anfangen. Das hielt mich natürlich nicht davon ab, ständig mit leicht schlechtem Gewissen herumzulaufen, auch wenn das be- stimmt nicht ihre Absicht war. Mochte schon sein, dass der Herr Jesus am Ende gnädig war, aber auf dem Weg zu seiner Gnade hatte er mehr Fallstricke ausgelegt, als ein Zehnjähriger beim besten Willen ausweichen konnte. Und irgendwie beschlich mich manchmal das Gefühl, dass unser Heiland das nur deshalb so eingerichtet hatte, damit meine Mutter mir regelmäßig Predigten halten konnte.

Heute kann ich sehen, wie viel diese Art des Glaubens ihr und vielen anderen gibt. Damals allerdings hat sie das Dorf Kirchen noch enger gemacht, als es sowieso schon war. Aber es gab – Gott sei Dank! – ein Gegengewicht: Erlösung!

Zirkus im Zelt

Ein-, zweimal im Jahr zog die Zeltmission durch das Siegtal und baute in Kirchen oder Betzdorf oder wo immer gerade ein Dorfplatz frei war ihr Zirkuszelt auf, meistens eines von diesen großen ovalen Zelten mit Doppelspitze. Innen war es wie ein Kirchenraum geschmückt mit Blumen und bestickten Tüchern mit Kreuzen drauf, aber vorn am kurzen Ende befand sich kein typischer Altar, sondern eine erhöhte Fläche mit Rednerpult. Zusätzlich gab es noch eine Bühne für das Beiprogramm. Die Zeltmission musste sich ja auch verkaufen und dazu gehörte Entertainment. Es wurde zwar nicht gerade unsere Musik gespielt, aber immerhin, ein Mädchenchor sang oder ein Posaunenchor trötete sich durch fromme Lieder, eigentlich ganz wie in einer normalen Kirche, nur nicht so steif und orgelsatt. Bei diesen Zeltmissionen traten immer besondere Prediger auf, die sich in der Szene schon einen Namen gemacht hatten. Wenn die loslegten, war es mit der Lockerheit schnell wieder vorbei. Dann ging es zur Sache, und die Sache hieß: Bekehrung.

Mein »erstes Mal« werde ich nie vergessen: Ich sitze mit meinem Freund Mischa, den ich überredet hatte mitzukommen, in der hintersten Ecke des Zeltes, um nach diesem Pflichtaufenthalt schnell wieder rauszukommen. Bis jetzt war alles sehr interessant, die Gemeinschaft ist irgendwie intensiver als in einer normalen Kirche, man spürt, dass sich hier viele Leute gut kennen und sie von einem ganz besonderen Geist beseelt sind. Oder sollte ich sagen: von einer besonderen Selbstgewissheit? Arroganz? »Wir sind die Auserwählten. Es ist unsere Mission, möglichst viele Menschen von der Sünde zu befreien und ihnen dieses geile Gefühl zu geben, erlöst zu sein.« So hätten die das natürlich nicht formuliert, aber die Ausstrahlung, die Haltung ist unmissverständlich. Das ganze Zelt (abgesehen von ein paar verlorenen Seelen wie mir) ist voll von Hardcore-Evangelikalen.

Jahrzehnte später wird mir klar, dass diese bekehrten Christen im Grunde genauso drauf sind wie Hardcore-Skateboarder: Beide dulden keine Andersgläubigen neben sich, seien es Inlineskater oder Katholiken. Dass ich diese intolerante Haltung bei Skateboardern genauso unerträglich finde wie bei religiösen Fundamentalisten, hat mir später noch so einige Diskussionen eingebracht. Andererseits hat das den Vorteil, dass Skateboarder untereinander weder Grenzen noch Krieg, Hautfarbe oder Hass, Arm oder Reich kennen. Skateboarding verbindet, ist gemeinschaftsstiftend und Integration pur.

An diesem Samstagnachmittag aber bin ich erst mal hin- und hergerissen zwischen meiner jugendlichen Abneigung gegen Kirche einerseits und der vibrierenden Spannung im Zelt andererseits. Und dann kommt der Prediger auf die Bühne. Damals hätte ich schwören können, er hat irgendwelche verborgenen Lichteffekte benutzt – aber heute weiß ich, er hat mich einfach nur mit seiner Predigt umgehauen. Zuerst scheint es im Zelt immer dunkler zu werden. Es geht ums Angstmachen, und das kann der Mann wirklich: »Alle, die nicht gläubig sind, werden beim Jüngsten Gericht was ganz Schlimmes erleben, und nur diejenigen werden erlöst und vor der Hölle gerettet werden, die wahrhaft gläubig sind.« So weit kann ich folgen. Und dass es keinen anderen Ausweg aus der ewigen Verdammnis gibt als Jesus Christus, unseren Herrn und Heiland, das kenn ich auch schon. Niemand aber hat es jemals so verdammt überzeugend rübergebracht wie dieser Mann da vorn mit seinen Lichteffekten. Ich sinke immer tiefer in meinen Klappstuhl, scharre nervös auf dem mickrigen Rasen des Kirchener Festplatzes und weiß ganz genau: »Der meint mich. Mich! Der starrt auch andauernd hier rüber. Kaum auszuhalten.« Mein komplettes Sündenregister rast vor meinen Augen vorbei wie bei einem Sterbenden die Bilder seines Lebens. Die Stimme vorn am Pult donnert, tobt und wütet, und obwohl der Mann im Grunde nur die Theaterkarikatur eines Predigers ist, habe ich trotzdem – Angst. Echte, richtige, originale Scheißangst.

Aber plötzlich verwandelt sich die Stimme, wird weich, sanft, schmeichelnd. Im Zelt wird es immer heller. Wo verdammt sind nur diese Scheinwerfer versteckt? Zuerst verstehe ich nichts, aber dann dringt seine Stimme durch meine Panik: Jesus und Gott sind so was von großherzig, die nehmen jeden auf, wirklich jeden, und verzeihen alle Sünden, auch die richtig schlimmen.

»Auch Küssen?«, frage ich mich, aber es geht schon weiter: Man muss nur zu ihnen kommen, einfach überlaufen aus dem Lager der Sünde, und schon kann man, sozusagen als Wechselprämie, hinter seinem gesamten bisherigen Leben sündentechnisch einen Haken machen.

»Hammer!«, denke ich.

Und dann fragt der Mann laut in das Zelt, wer noch nicht bekehrt sei. Meine Eltern in der vordersten Reihe rühren sich nicht, die haben das schon längst hinter sich. Und ich? Ich denke: »Jetzt oder nie!«, und gehe mit zittrigen Knien nach vorn, bereue meine Sünden, spreche die Bußformel, bekenne meinen Glauben, bekomme die Hand aufgelegt, werde gesegnet, und der Prediger bekräftigt noch einmal, dass ich von jetzt an zu Gottes Elitetruppe gehöre. Das ganze Zelt klatscht Beifall.

Bis hierher ist das eine ganz normale Gehirnwäsche, nicht weiter schwierig, so etwas bei einem pubertierenden Zwölfjährigen hinzubekommen, der gerade händeringend nach Orientierung sucht. Doch dann kommt der gruselige Part: Ich bin wie vom Donner gerührt. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, bekehrt zu sein. Absoluter Wahnsinn. Orgiastisch. Obwohl, Orgasmus trifft es nicht, das ist zu physisch. Über beide Ohren verliebt, total besinnungslos vor Glück, das trifft es besser. Ich kann nicht mehr klar denken, grinse vor mich hin, gehe wie auf einer Wolke. Der Prediger hat mir gerade den Heiligen Geist gegeben, und ich spüre ihn tatsächlich! Von einer Sekunde auf die andere bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Heute würde man sagen: Irgendjemand hat gerade das gesamte Arsenal meiner körpereigenen Drogen zum Abschuss gebracht; aber egal wie es zustande gekommen war – es fühlt sich gut an.

Als ich am nächsten Tag durch Kirchen gehe, spüre ich mit frisch erworbener Hellsichtigkeit, dass ich jetzt zu den Erleuchteten gehöre. Mir kann nichts mehr passieren. Die anderen, die ganzen Unbekehrten gehen alle unter, so viel ist schon mal sicher, aber ich, ich werde überleben. Und zwar im Himmel. Geil. So richtig lange hat dieses Gefühl allerdings nie angehalten. Nach ein paar Wochen war die Euphorie flöten, nach ein paar Monaten meine Erlösungsgewissheit proportional zu meinem wachsenden Sündenregister wieder gegen Null geschrumpft. Also bin ich später noch zwei-, dreimal hingegangen und hab mir das geile Gefühl wieder geholt.

Gangs of Kirchen

Neben diversen Möglichkeiten, Erleuchtung, Erlösung oder wenigstens einen kostenlosen Schluck Rotwein beim Abendmahl zu ergattern, bot die religiöse Überversorgung Kirchens noch einen weiteren Vorteil. Jedenfalls wenn man zu einer der Gangs gehörte. Es gab klare religiöse und geografische Demarkationslinien, die sich quer durch den Ort zogen. Katholischer Hang versus evangelischer Hang, diesseits der Sieg und der Bahnlinie gegen jenseits. Und selbst unsere Bergseite teilte sich noch mal in Brühlhof und Grindel, in unsere Waldseite gegen deren Waldseite. Zu welcher Gruppe man gehörte, war praktisch mit der Geburt abschließend geklärt. Und dann ging es los mit einem Revierverhalten, wie man es heute vielleicht noch aus den Pariser Banlieues kennt: Man ließ sich in bestimmten Ortsteilen besser nicht blicken, und wenn doch, dann ging man nicht allein ins Feindesland. Vor allem aber trafen wir uns so oft es ging in dem Wald zwischen unseren Ortsteilen Brühlhof und Grindel. Das war unser Schlachtfeld, das Terrain, das es in unseren Bandenkriegen zu erobern und zu verteidigen galt.

Die Schlachten allerdings haben wir extrem fair und zivilisiert durchgezogen. Wir verabredeten uns nachmittags im Wald und spielten die Westerwälder 1960er-Version von Gotcha: Erst haben wir uns die Taschen mit möglichst vielen kleinen Tannenzapfen vollgestopft und dann stürmten wir los und versuchten, unsere Gegner mit den »Dännegaggeln« zu treffen. Wer getroffen wurde, musste fairerweise von selbst ausscheiden, das war die Regel, und genauso passierte es auch. Fast immer jedenfalls.

Natürlich ging es verbal hoch her, da wurden »Kloppe« und »Fresse polieren« angedroht, was das Zeug hielt, aber passiert ist nie wirklich was. Das Spiel selbst war ja auch viel zu spannend: Nach dem ersten Aufeinanderprallen der beiden Banden wurde das Ganze schnell zu einer Katz-und-Maus-Nummer, nicht nur am Boden, sondern auch hoch oben in den Bäumen. Ich war klein und geschickt beim Klettern und hatte in den Wipfeln der Tannen sehr viel bessere Überlebenschancen als unten. Also bin ich auf eine der 10, 15 Meter hohen Tannen rauf, die Taschen voller Dännegaggeln, und wenn keiner geguckt hat, hab ich angefangen zu schaukeln, bis die nächste Krone in Reichweite war. Dann bin ich rübergesprungen und von dort zur nächsten und immer weiter. Den halben Wald konnte ich so tarzanmäßig durchqueren, ohne den Boden zu berühren – und zwischendurch noch einige gute Schüsse loswerden. Das war gar nicht so schwierig, weil die Baumkronen weich und erstaunlich tragfähig waren. Irgendwann hatte ich raus, wann ich abspringen musste, und dann brauchte ich nur noch den nächsten Baum zu packen. Aber selbst wenn ich mal danebengriff, war das Runterfallen nicht schlimm, ich bin ja nie ins Nichts gestürzt, musste nur alle viere von mir strecken und zugreifen, denn je tiefer ich fiel, desto mehr und dickere Äste kamen in Reichweite und konnten als Bremse benutzt werden. Nur die letzten ein, zwei Meter ging’s im ungünstigsten Fall direkt auf den weichen Waldboden.

Wegen dieser Kletterei und der vielen Überraschungsangriffe aus der Höhe war ich schnell ein gern gesehener Teilnehmer auf unserer Seite. Dabei hatte mein Leben als »Gruppentier« gar nicht so gut angefangen.

Spielmops

In der Schule war ich ein echter Spätzünder. Mein Spieltrieb war größer als bei den anderen Kindern, aber vor allem hat er länger angehalten als gewöhnlich. Genau genommen bis heute, und ich bin froh, dass diese Seuche, unbequeme Kinder mit Ritalin vollzustopfen, damals noch nicht ausgebrochen war. Das machte mich in der Volksschule zu einem nur mäßigen Schüler. Das lag nicht daran, dass ich den Stoff nicht kapierte, sondern dass ich mich mangels Motivation nicht konzentrieren konnte oder wollte und nicht gerade ein Stillsitzer war. Aus meiner Sicht war es definitiv spannender, aus Lineal und Füller einen Kampfflieger aus dem Zweiten Weltkrieg zu bauen, statt dem Lehrer zu lauschen. Ich steckte das Lineal durch den Bügel und flog mit meiner Spitfire oder Me 109 waghalsige Luftkampfmanöver unter meinem Tisch. Nach wenigen Augenblicken war ich so konzentriert darauf, mit Rollen und Loopings in eine gute Schussposition hinter den Feindmaschinen zu gelangen, dass ich nichts mehr um mich herum mitbekam. Auch nicht, dass irgendwann der Lehrer, angelockt durch das Kichern meiner Klassenkameraden, hinter mir stand. Die saftige Ohrfeige, die unweigerlich folgte, holte mich zwar zurück in den Klassenraum, aber die körperliche Züchtigung war damals normal, viel ausgemacht hat sie mir nicht. Sie kam plötzlich, tat kurz weh und war fast genauso schnell wieder vergessen.

Selbst als der Lehrer meinen Kopf einmal so stark gegen eine Stahlsäule gedongt hat, dass mir zwei Tage lang der Kopf wehtat, war das irgendwie noch im Rahmen. Viel schlimmer war etwas anderes. Als der Lehrer sah, dass seine Ohrfeigen nicht viel nützten, versuchte er, mich vor der ganzen Klasse zum Affen zu machen. Er fing an, mich »Spielmops« zu nennen, und damit die Klasse sich richtig darüber kaputtlachen konnte, was für ein verspielter Typ ich war, brachte er nur wegen mir Spielzeugautos mit in den Unterricht.Wenn ich wieder auffällig wurde, stellte er mich in eine Ecke, wo der Spielmops dann öffentlich und unter allgemeinem Gelächter mit den Spielzeugautos spielen musste. Das war peinlich, das war demütigend, und ich habe es letztendlich nur deshalb relativ schadlos überstanden, weil ich mir tief drinnen sicher war: »Ich hab was drauf, und das hier ist mir jetzt einfach mal scheißegal. Wenn ich rauskomme, mach ich doch, was ich will.«

Und noch etwas hat sehr geholfen: Es hat immer nur ein Teil der Klasse gelacht. Der andere Teil, alle die, die wussten: »Oh scheiße, das kann mir auch passieren …«, war mein natürlicher Sympathisantenkreis. Ich war Teil einer kleinen, verschworenen Truppe von mehr oder weniger Ausgestoßenen, und so ließ sich das Kleingemachtwerden aushalten. Seit dieser Zeit fühle ich mich in einer Gruppe von Outlaws immer am wohlsten. Später als Skateboarder war es ja im Grunde das Gleiche: In den Augen der Öffentlichkeit waren wir misstrauisch beäugte, verlachte, manchmal angefeindete Außenseiter. In meinem fortgeschrittenen Alter sowieso: Ich war mindestens 15 Jahre älter als der Rest der Szene und hatte schnell das Label »spätpubertierend« am Hals. Aber mit dieser Einteilung in »die« und »wir« konnte ich sehr gut leben. Hauptsache, das »wir« bestand nicht nur aus mir …

Luftnummer

Diese »Titus & Team gegen den Rest der Welt«-Haltung hat mich seitdem immer wieder in spannende Situationen gebracht, weil die Grenze zwischen Durchhaltevermögen und Starrköpfigkeit für mich noch nie leicht zu finden war. Schon damals habe ich, wenn ich von etwas überzeugt war, keinen Deut nachgegeben.

Eines Sommers, ich muss ungefähr zwölf gewesen sein, fliegt ein Luftschiff über Kirchen, und in unserer losen Jungenclique entbrennt ein Streit darüber, was das denn nun genau sei, was da träge über das Siegtal schippert.

»Zeppelin«, sagt einer, und die anderen stimmen zu.

»Nee!«, sage ich, »das ist ein Luftschiff, kein Zeppelin. Ein Zeppelin hat eine starre, selbsttragende Außenhülle, gehalten von einem Metallgerüst, meist aus Aluminium, ein Luftschiff dagegen wird nur durch den Überdruck im Auftriebskörper in Form gehalten und …« oder so ähnlich. Klugscheißen kann ich schon damals ziemlich gut. Dummerweise habe ich auch noch recht. Genau mit dieser Kombination: recht zu haben und den Leuten damit mächtig auf den Zeiger zu gehen, habe ich mir auch später das Leben nicht immer leichter gemacht. Einer der Kumpels widerspricht, ich argumentiere, er widerspricht, ich argumentiere wieder, er besteht auf Zeppelin, ich widerspreche noch mal, immer lauter, detaillierter, rechthaberischer – und dann knallt er mir eine. Einfach so, mitten ins Gesicht. Zwei Sekunden später wälzen wir uns am Boden, meine Hose ist zerrissen, meine Lippe blutet, und der Kerl hat mich im Schwitzkasten. Klar, dass ich jetzt garantiert nicht klein beigebe, schließlich bin ich ja im Recht! Soll ich einfach sagen: »Jou, stimmt, Zeppelin!« Das krieg ich nicht hin, ums Verrecken nicht. Lieber bekomme ich noch eins auf die Fresse.

Dieser Wunsch wird mir auch fast erfüllt, aber die anderen Jungs zerren meinen Gegner von mir runter. Man klopft sich den Staub aus den Klamotten, reicht sich widerwillig die Hand und der Tag geht weiter. Und trotz der Unterlegenheit, der blutigen Lippe und des zu erwartenden Donnerwetters zu Hause wegen der ruinierten Hose – ich fühlte mich als Gewinner.

Kinonacht

Eins hinter die Löffel war sowieso normaler Bestandteil des Alltags. Nicht wegen der Keilereien mit Kumpels, sondern wegen der Kämpfe mit dem »Establishment«. Die Fronten waren auch Anfang der 60er noch klar definiert: Auf der einen Seite die Eltern, Lehrer, Pastoren, Polizisten und alle anderen Erwachsenen. Oder, wie wir damals sagten: »Alles eine Wichse.« Die steckten auch wirklich unter einer Decke, Geheimnisse musste man vor allen gleich gut hüten. Heute ergreifen Eltern ja fast automatisch für ihr Kind Partei, selbst wenn es die größte Scheiße gebaut hat, aber damals war es genau umgekehrt. Wenn irgendein Erwachsener erzählte: »Dein Sohn hat Mist gebaut!«, dann wurde nicht lange nachgefragt, dann hat man sofort eine gelangt bekommen, denn die Erwachsenen hatten immer und automatisch recht. Aus diesem Grund waren wir verdammt gut im Geheimnisse-Behalten. Auch als die körperlichen Strafen irgendwann verschwanden.

Mein Dachzimmer

Mit 14 war ich mit Claudia befreundet, einem Mädel aus der Nachbarschaft. Heimlich natürlich, wegen der strengen moralischen Wertvorstellungen der Kirchener allgemein und meiner Mutter im Besonderen – obwohl ich manchmal glaube, dass es in Wahrheit vielmehr um das »Was sollen nur die Leute denken?« ging als um Moral. Wie auch immer, es wurde aufgepasst, kontrolliert, hinterherspioniert, was das Zeug hielt, und das machte es ungemein schwierig, zarte Bande zum anderen Geschlecht zu knüpfen. Wer damals sagte, er habe eine Freundin, der meinte, er hatte mit dem Mädchen schon mal irgendwo gesessen und, wenn es richtig intim geworden war, sogar Händchen gehalten. Aber wie sollte ich das mit meiner Freundin hinbekommen? Den ganzen Tag waren wir vom Establishment geradezu eingekreist, obendrein musste ich immer früher als die anderen nach Hause und durfte abends nie noch einmal raus.

Meine Mutter Marta

Die Antwort lag auf dem Klo, beziehungsweise direkt über dem Klo. Als ich einsah, dass alle Forderungen nach Aufhebung der Ausgangssperre vergeblich waren, ging ich einfach freiwillig frühzeitig ins Bett (dass das damals als ein Anzeichen von Einsicht gewertet wurde, erscheint mir heute noch wie ein Wunder). Sobald es dann im Haus ruhiger geworden war, bin ich durchs Klofenster ausgestiegen und mit Claudia ins Kirchener Dorfkino abgezogen. Der Plan war klasse, der Film auch – beziehungsweise die zarte Mädchenhand, die ganz zaghaft zu mir hinübergewandert kam. Aber leider hatte mich ein Nachbar beim Aussteigen beobachtet und stand kurz darauf bei meinen perplexen Eltern im Wohnzimmer, die sich gerade noch darüber gefreut hatten, dass ihr Sohn endlich Vernunft angenommen hatte.

Als ich zurückkam, war die Hölle los, es setzte eine Tracht Prügel von meinem Vater oder zumindest den Ansatz dazu, denn einerseits war ich schon so alt, dass das nicht mehr ohne Weiteres ging, und andererseits so schnell und sportlich, dass ich dem meisten, das da kam, ausweichen konnte. Vor allem aber habe ich deutlich gespürt, dass mein Vater gar nicht wirklich sauer war, sondern vorgeschickt wurde, um durchzugreifen, obwohl er gar keine Lust dazu hatte. Er empfand es wohl als ganz normal, dass der Junge mal »mit ’nem Mädel allein sein« wollte – aber um des lieben Familienfriedens und meiner Mutter willen musste er den zornigen Vater spielen.

Auch das war damals ganz normal: Im Hintergrund eine starke Frau und im Vordergrund der Alte, der ihre Vorstellungen umzusetzen hatte. Am Ende hat es mich einige Moralpredigten und Hausarrest gekostet, das waren die gestohlenen Stunden im Kino mehr als wert gewesen.

Goldwasser-Vergiftung

Geschichten mit Mädels blieben logischerweise noch lange Geheime Kommandosache. Sturzbetrunken zu sein dagegen war schon ein paar Jahre später mehr oder weniger akzeptiertes Verhalten. Ging auch gar nicht anders, so wie in Kirchen gefeiert wurde. Polterabende zum Beispiel wurden sehr ernst genommen, wie ich mit 17 feststellte:

Damals war ich noch nicht so erfahren mit Alkohol, ganz im Gegensatz zu den zwei ausgereiften Damen, die mich auf einem der besagten Polterabende dazu animierten, Danziger Goldwasser mit ihnen zu trinken. Danziger Goldwasser ist ein Schnaps, in dem Goldplättchen herumschwimmen, dessen Wirkung aber trotzdem ausschließlich auf seinem hohen Alkoholgehalt beruht.

Die Damen sorgten geschickterweise dafür, dass ich das Gesöff so schnell herunterkippte, dass ich der Wirkung immer ein paar Glas voraus war. Ich hab noch stolz gedacht: »Boah, ich vertrag ja wie ein Bär, ich spür überhaupt nichts!« – und im nächsten Moment machte es »Klonk!« in meinem Kopf. Ich konnte nicht mehr stehen, nicht mehr sprechen und schon gar nicht das nächste Gläschen Danziger Goldwasser in Richtung Mund bugsieren – das berichteten mir wenigstens hinterher meine Freunde, ich selbst weiß ab diesem »Klonk!« überhaupt nichts mehr. Für die Damen war ich damit nutzlos geworden, und da wir Kumpels den Polterabend ursprünglich sowieso nur zum Aufwärmen nutzen wollten, um den Abend in einer Kneipe im Ort fortzusetzen, nahmen mich zwei der Jungs in die Mitte und wir zogen los.

Um zur Kneipe zu kommen, mussten wir über den Fußgängersteg der Sieg. Wir sind zu dritt den Brühlhof hinuntergesegelt, ich im Tiefflug, meine Freunde damit beschäftigt, zu verhindern, dass ich mit der Nase auf dem Teer langschrappte. Mitten über dem Fluss wurde ich ihnen dann aber zu schwer, zudem kündeten gurgelnde Laute aus meiner Kehle offenbar an, dass ich mir das Goldwasser noch einmal in aller Ruhe durch den Kopf gehen lassen wollte. Meine Kumpels waren selbst schon relativ stramm, insofern fiel die Entscheidung leicht:

»Den lassen wir jetzt hier hängen, und wenn wir zu Ende gesoffen haben, sammeln wir ihn auf dem Rückweg wieder auf.«

Da hing ich dann, allein und mehr oder weniger ohnmächtig, mit dem Oberkörper über der Sieg und kotzte fleißig in den Fluss. Irgendwann fanden mich Nachbarn vom Brühlhof und schleppten mich nach Hause, den Schlüssel hatte ich zum Glück in der Tasche. So kam es, dass mitten in der Nacht plötzlich zwei wildfremde Typen mit mir in der Mitte vor dem Bett meiner finnischen Schwägerin Maija standen und fragten:

»Wo schläft denn hier der Titus?«

Sie konnte gerade noch »Öhm, da links« hervorbringen, bevor sie in Schreckstarre verfiel.

Die Männer haben mich ausgezogen, in meinen zwei Meter langen Schal eingewickelt und ins Bett gelegt. Danach war ich zwei Tage krank und ungefähr zwei Jahre lang trocken.

Gehrock & Blümchenhose

Mit Alkohol war es also nicht so einfach, auf Rebell zu machen, aber es gab einen anderen Bereich, der im Kirchen der 60er-Jahre sehr geeignet dazu war: Klamotten. Wir wurden damals alle frühzeitig auf angepasster Erwachsener getrimmt: Man bekam schon als Kind sonntags einen Anzug mit Schlips verpasst, das gehörte sich einfach so und wurde nicht diskutiert. Mich hatte das immer genervt.

Als ich ungefähr 15 war, hat Mischa Frost eine Lehre in der Lokomotivfabrik im Ort angefangen. Wenn ich dann in den Ferien vom Internat nach Hause kam, habe ich ihn oft nachmittags vom Fabriktor abgeholt. Aber nicht einfach so, das hätte ja jeder gekonnt. Damals hortete ich einen Berg alter Dinge, die ich von Opas und Tanten abgestaubt hatte, Porzellan, Gläser und vor allem Klamotten. Ich besaß zum Beispiel einen originalen Gehrock – der damals bestimmt schon 50 Jahre alt war –, den hölzernen Sonntagsstock meines Uropas mit Elfenbeinknauf und rundherum gewundenem Silberkranz, einen uralten schwarzen Zylinder (Chapeau clacque genannt) und von einer meiner Omas einen alten Mantel mit Kragen aus echter Persianer-Klaue. Damit konnte man was anfangen.

Den kostbaren Mantel habe ich zerschnippelt und dem Gehrock an Ärmel und Kragen Persianer-Klaue angenäht. Als krönender Abschluss kam der Zylinder obendrauf, das Stöckchen in die Hand, und so ausstaffiert habe ich mich dann vors Fabriktor gestellt und auf Mischa gewartet. Eigentlich war das eine total sinnlose Aktion. Aber es hat mir einen Riesenspaß gemacht, dazustehen und genau zu wissen: »Jetzt regt sich jeder auf, aber keiner kann was sagen, ich mach ja nichts Schlimmes.«

1968 mit klassischer Minipli-Frisur und dazu passender Pose

Das Ganze hatte keine Botschaft, es war kein politisches Statement gegen das Großkapital oder den Klerus, es lebte einfach von der kindischen Freude daran, Aufmerksamkeit zu erregen, Erwartungen zu brechen, anders zu sein. Mit den Beanies, den Zipfelmützen ohne Bommel, mache ich das im Grunde bis heute, und es ist immer wieder überraschend zu sehen, wie viele Erwachsene heimlich dazu nicken nach dem Motto: Den Mut hätte ich auch gern.

Das Paradoxe ist, dass ich diese und viele ähnliche Aktionen aus einer großen Not heraus gestartet habe: Ich hatte fette Komplexe, wenn es darum ging, öffentlich zu sagen, was ich dachte und wollte. Sprachlich habe ich es schlicht nicht geregelt bekommen. Was wiederum wahrscheinlich kein Wunder ist, wenn einem von den Erwachsenen immer eingetrichtert wird: »Schnauze halten, erst mal groß werden!« Bei mir hat es vor allem dazu geführt, dass ich mich ohne Worte ausgedrückt habe: mit Klamotten und Verhalten. Eigentlich kann ich der ganzen Sache im Nachhinein dankbar sein: Mein Handicap beim Reden hat mir sehr früh sehr viel Know-how beim Machen eingebracht.

Zum Beispiel im Hippie-Hosen-Schmuggeln. Ich hatte mir heimlich eine wunderbare hellbraune Cordhose mit dunkelbraun-roten Röschen und grünen Blättern drauf gekauft, ein Beinkleid vom Allerfeinsten. Diese Hose steckte immer in einer Plastiktüte. Abends bin ich mit dieser Plastiktüte den Berg runter bis zur nächsten Kreuzung gegangen, habe dort auf offener (und um die Zeit menschenleerer) Straße meine normale Hose ausgezogen, die Blümchenhose angezogen, die normale Hose in die Plastiktüte getan und die Tüte in der nächsten Hecke versteckt. Dann gingen meine Blümchenhose und ich in die Disco auf Pirsch. Später nachts dann das gleiche Spiel, nur rückwärts, und zu Hause tauchte ich dann wieder ordnungsgemäß gekleidet auf – Plastiktüte unterm Arm.