10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Diogenes

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Die Geschichte von Carol Aird – einer verheirateten, gesellschaftlich gutgestellten, reifen Frau und Mutter – und der neunzehnjährigen Therese Belivet, die verlobt ist, Bühnenbildnerin werden möchte und als Teilzeitverkäuferin arbeitet. Während Therese vom ersten Augenblick an von Carol fasziniert ist, hat Carol zuerst noch Skrupel, sich mit einer Frau einzulassen. Als sie sich schließlich für Therese entscheidet, sieht sie sich vom Verlust ihres Kindes, ihres Zuhauses und ihrer finanziellen Versorgung bedroht. Nie wieder schrieb Patricia Highsmith, die den Roman unter dem Eindruck einer persönlichen Begegnung begann, so sinnlich, so poetisch, so erotisch.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 510

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

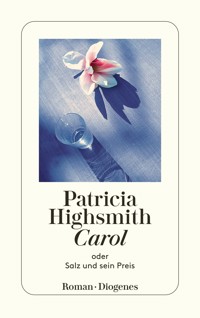

Patricia Highsmith

Carol

oder Salz und sein Preis

Roman

Aus dem Amerikanischen von Melanie Walz

Mit einem Nachwort von Paul Ingendaay

Herausgegeben von Paul Ingendaay und Anna von Planta

Diogenes

Carol oder Salz und sein Preis

Für Edna, Jordy und Jeff

Erster Teil

1

Es war die Stoßzeit der Mittagspause in der Mitarbeiterkantine von Frankenberg’s.

An keinem der langen Tische war ein Platz frei; immer mehr Neuankömmlinge reihten sich in die Warteschlange hinter der Holzsperre neben der Kasse ein. Zwischen den Tischen suchten Leute mit ihrem Essenstablett in den Händen nach einer Lücke, in die sie sich quetschen konnten, oder nach jemandem, der im Begriff war, seinen Platz zu räumen, doch vergebens. Das Tellerklirren, Stühlerücken, der Stimmenlärm, die schlurfenden Füße und das Krack-krack-krack der Drehkreuze in dem Raum mit seinen nackten Wänden klangen wie das Lärmen einer einzigen großen Maschine.

Therese aß nervös, die Broschüre »Willkommen bei Frankenberg’s« vor sich aufgeschlagen an eine Zuckerdose gelehnt. Die dicke Broschüre hatte sie letzte Woche an ihrem ersten Ausbildungstag ganz gelesen, doch sie hatte nichts anderes dabei, worauf sie sich konzentrieren konnte, um ihre Nervosität in der Kantine zu meistern. Wieder las sie von den Urlaubsvergünstigungen, den drei Wochen Urlaub, die Mitarbeitern gewährt wurden, wenn sie seit fünfzehn Jahren bei Frankenberg’s arbeiteten; sie aß das warme Tagesgericht – eine graue Scheibe Roastbeef mit einer Kugel Kartoffelbrei, von brauner Bratensauce bedeckt, einem Berg Erbsen und einem winzigen Pappschälchen mit Meerrettich. Sie versuchte sich vorzustellen, seit fünfzehn Jahren im Kaufhaus Frankenberg’s zu arbeiten, und merkte, daß es ihr nicht gelang. »Fünfundzwanziger« erhielten vier Wochen Urlaub, verriet die Broschüre. Frankenberg’s stellte auch ein Ferienheim für Sommer- und Winterurlauber zur Verfügung. Eigentlich gehörte noch eine Kirche dazu, dachte Therese, und ein Krankenhaus, in dem man entbinden konnte. Das Kaufhaus war so gefängnisartig durchorganisiert, daß sie hin und wieder mit Erschrecken daran dachte, daß sie dazugehörte.

Sie blätterte schnell um und sah auf einer Doppelseite die großen Buchstaben: »Sind Sie ein Frankenberger?«

Sie blickte durch den Raum zu den Fenstern und versuchte, an etwas anderes zu denken. An den wunderschönen schwarz und rot gemusterten Norwegerpullover, den sie bei Saks gesehen hatte und Richard zu Weihnachten schenken könnte, falls sie keine schönere Brieftasche fand als die Modelle, die für zwanzig Dollar angeboten wurden. Daran, daß sie nächsten Sonntag mit den Kellys nach West Point fahren und sich ein Hockeyspiel ansehen könnte. Das große quadratische Fenster an der gegenüberliegenden Wand sah aus wie ein Bild von – wie hieß er? Mondrian. Das kleine Fensterglasquadrat in der Ecke und darum herum weißer Himmel. Und kein Vogel, der hindurchflog. Was für ein Bühnenbild würde man für ein Stück entwerfen, das in einem Kaufhaus spielte? Sie war wieder beim Ausgangspunkt.

Aber bei dir ist es doch etwas anderes, Terry, hatte Richard zu ihr gesagt. Bei dir steht es doch ohnehin fest, daß du in ein paar Wochen draußen bist, und bei den anderen eben nicht. Richard sagte, nächsten Sommer könne, nein, würde sie in Frankreich sein. Richard wollte, daß sie mit ihm fuhr, und eigentlich gab es keinen Hinderungsgrund. Und Richards Freund Phil McElroy hatte ihm geschrieben, daß er ihr möglicherweise für den nächsten Monat eine Arbeit bei einer Theatertruppe verschaffen könne. Therese hatte Phil noch nicht kennengelernt, doch ihre Zuversicht, daß er ihr eine Stelle besorgen könne, war gering. Seit September hatte sie ganz New York abgesucht, regelrecht durchkämmt, ohne jedes Ergebnis. Wer sollte schon mitten im Winter eine Stelle für eine angehende Bühnenbildnerin haben, die kurz davor stand, ihre ersten Erfahrungen zu sammeln? Ebenso unwirklich erschien es ihr, nächsten Sommer mit Richard in Europa zu sein, mit ihm in den Straßencafés zu sitzen, mit ihm Arles zu durchstreifen, die Orte aufzusuchen, die van Gogh gemalt hatte, mit Richard zusammen Städte auszusuchen, in denen sie sich eine Zeitlang aufhalten wollten, damit er malen konnte. Und in den letzten Tagen, seit sie in dem Kaufhaus arbeitete, war es ihr noch unwirklicher erschienen.

Sie wußte, was ihr an dem Kaufhaus nicht paßte. Es war etwas, was sie Richard nie erzählen würde. Es hatte damit zu tun, daß alles, was ihr noch nie gepaßt hatte, so lange sie zurückdenken konnte, durch das Kaufhaus verstärkt wurde. Die sinnlosen Verrichtungen, die zwecklosen Strafarbeiten, die sie daran zu hindern schienen, das zu tun, was sie tun wollte oder hätte tun können – in diesem Fall die komplizierte Handhabung der Geldtaschen, der Arbeitskleidungskontrolle und der Stechuhren, die letztlich verhinderte, daß die Angestellten ihre Tätigkeit so reibungslos wie möglich verrichteten, der Eindruck, daß jeder von ihnen mit niemand anderem in Verbindung stand und von allen anderen abgeschieden existierte und daß die Bedeutung, die Botschaft, die Liebe oder was auch immer jedes einzelnen Lebens keinen Ausdruck finden konnte. Es erinnerte sie an Gespräche bei Essenseinladungen oder Cocktailpartys, wo die Worte der Leute über toten, unbeweglichen Gegenständen zu schweben schienen und nie eine Saite angeschlagen wurde. Und wenn einer versuchte, eine tönende Saite zu berühren, blickten ihn unverändert starre Mienen an, wurden so vollendet nichtssagende Bemerkungen gemacht, daß sie nicht einmal als Ausflucht erschienen. Und die Einsamkeit, verstärkt durch den Umstand, daß man in dem Laden Tag für Tag dieselben Gesichter sah und vereinzelt Gesichter, die man hätte ansprechen können, aber nie ansprach und nie ansprechen würde. Anders als das Gesicht im vorbeifahrenden Bus, das zu uns zu sprechen scheint, das für einen Augenblick aufblitzt und dann für immer verschwindet.

Jeden Morgen, wenn sie in der Schlange vor der Stechuhr im Untergeschoß wartete und ihre Augen unbewußt die Festangestellten von den Aushilfskräften sonderten, fragte sie sich, wie sie hier hatte landen können – sie hatte auf eine Annonce geantwortet, gewiß, aber das war keine Erklärung für ihr Los hier – und was sie als nächstes statt eines Bühnenbildauftrags erwarten mochte. Ihr Leben war eine Abfolge von Zickzackbewegungen. Sie war neunzehn und hatte Angst.

»Sie müssen lernen, anderen Leuten zu vertrauen, Therese. Vergessen Sie das nicht«, hatte Schwester Alicia sie oft ermahnt. Und oft, sehr oft, hatte Therese versucht, sich daran zu halten.

»Schwester Alicia«, flüsterte Therese leise; die lispelnden Silben hatten etwas Tröstliches.

Therese richtete sich wieder auf und ergriff ihre Gabel, weil der Junge, der die Teller abräumte, sich näherte.

Sie konnte Schwester Alicias Gesicht vor sich sehen, knochig und gerötet wie rosiges Gestein im Sonnenlicht, und die gestärkte blaue Wölbung ihres Busens. Schwester Alicias, große knochige Gestalt, die um eine Ecke im Flur kam, zwischen den weißen Emailletischen im Refektorium ging, Schwester Alicia an tausend verschiedenen Orten, und ihre kleinen blauen Augen fanden Therese stets unfehlbar, sahen sie als etwas Besonderes unter all den anderen Mädchen, das wußte Therese, obwohl die dünnen rosa Lippen immer die gleiche gerade Linie bildeten. Sie sah, wie Schwester Alicia ihr die grünen Strickhandschuhe überreichte, in Seidenpapier eingewickelt, ohne zu lächeln, sondern sie ihr an ihrem achten Geburtstag beinahe wortlos und brüsk hinhielt. Schwester Alicia, die ihr mit dem gleichen zusammengepreßten Mund erklärte, daß sie ihre Arithmetikprüfung bestehen müsse. Wer sonst hätte sich dafür interessiert, ob sie ihre Arithmetikprüfung bestand? Therese hatte die Handschuhe im Internat hinten in ihrem Zinnschubfach aufbewahrt, jahrelang, als Schwester Alicia längst nach Kalifornien gegangen war. Das weiße Seidenpapier war weich und faltenlos geworden wie altes Tuch, doch die Handschuhe hatte sie nie getragen. Und schließlich waren sie ihr zu klein geworden.

Jemand bewegte die Zuckerdose, und die Broschüre fiel um.

Therese blickte auf die Hand gegenüber, eine rundliche, alternde Frauenhand, die den Kaffee in einer Tasse umrührte und jetzt zitternd vor Eifer ein Brötchen brach und eine Hälfte eines Brötchens gierig in die braune Bratensauce auf dem Teller tunkte, der genauso aussah wie der Therese’. Es waren rissige Hände, mit Schmutz in den Falten zwischen den Knöcheln, doch an der Rechten steckte ein auffälliger silberner Filigranring mit einem durchsichtigen grünen Stein und an der Linken ein goldener Ehering, und die Ränder der Nägel wiesen Spuren von rotem Nagellack auf. Therese sah zu, wie die Hand eine Gabel Erbsen nach oben führte, und sie mußte das Gesicht nicht ansehen, um zu wissen, wie es aussah. Es würde so aussehen wie alle Gesichter der Frauen um die Fünfzig, die bei Frankenberg’s arbeiteten, gezeichnet von anhaltender Erschöpfung und Angst, die Augen grotesk verzerrt hinter vergrößernden oder verkleinernden Brillengläsern, die Wangen fleckig von Rouge, das dem Grau darunter keine Frische verlieh. Therese brachte es nicht über sich, hinzusehen.

»Sie sind neu hier, stimmt’s?« Die Stimme erklang laut und deutlich in dem Getöse, eine fast liebliche Stimme.

»Ja«, sagte Therese und blickte auf. An das Gesicht konnte sie sich erinnern. Es war das Gesicht, aus dessen Erschöpfung sie alle anderen Gesichter erahnt hatte. Es war die Frau, die Therese eines Abends gegen halb sieben gesehen hatte, als keine Kunden mehr im Laden waren, wie sie sich die Marmortreppe vom Zwischengeschoß herunter mühte, mit den Händen am marmornen Treppengeländer, um etwas Gewicht von ihren schmerzenden Füßen auf das Geländer zu verlagern. Therese hatte gedacht: Sie ist nicht krank, sie ist keine Bettlerin, sie arbeitet bloß hier.

»Kommen Sie denn zurecht?«

Und hier saß die Frau und lächelte sie an, die gleichen entsetzlichen Furchen unter den Augen und um den Mund. Ihre Augen waren in diesem Augenblick lebendig und blickten zärtlich.

»Kommen Sie denn zurecht?« wiederholte die Frau in dem lauten Stimmengelärme und Geschirrklappern.

Therese fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. »Ja, vielen Dank.«

»Gefällt es Ihnen hier?«

Therese nickte.

»Fertig?« Ein junger Mann in weißer Schürze griff energisch nach dem Teller der Frau.

Mit zittriger Gebärde ließ sie ihn gewähren. Sie zog den Unterteller mit Dosenpfirsich zu sich heran. Wie schleimige kleine orangegelbe Fische glitschten die Pfirsichschnitze jedesmal über den Löffelrand, wenn sie den Löffel anhob, alle bis auf einen, der gegessen wurde.

»Ich arbeite in der Pulloverabteilung im dritten Stock. Wenn Sie eine Frage haben –«, sagte die Frau nervös und unsicher, als ginge es darum, eine Botschaft auszurichten, bevor man sie unterbrach oder trennte, »dann kommen Sie doch einfach vorbei. Ich heiße Robichek, Mrs. Ruby Robichek, fünfhundertvierundvierzig.«

»Vielen Dank«, sagte Therese. Und mit einemmal war die Häßlichkeit der Frau verflogen, weil ihre rötlichbraunen Augen hinter den Brillengläsern freundlich und teilnehmend waren. Therese spürte, wie ihr Herz pochte, als wäre es zum Leben erweckt worden. Sie sah zu, wie die Frau sich vom Tisch erhob, und hielt den Blick auf ihre dicke, untersetzte Gestalt gerichtet, bis sie sich in der Menschenmenge verlor, die hinter der Holzsperre wartete.

Therese suchte Mrs. Robichek nicht auf, aber jeden Morgen hielt sie Ausschau nach ihr, wenn die Angestellten gegen Viertel vor neun in das Gebäude zockelten; sie hielt Ausschau nach ihr in den Aufzügen und in der Kantine. Sie erblickte sie nie, doch es war nett, nach jemandem in dem Kaufhaus Ausschau zu halten. Es machte ungeheuer viel aus.

Fast jedesmal, wenn Therese kam, um im siebten Stock ihre Arbeit anzutreten, blieb sie einen Moment lang stehen, um eine bestimmte Spielzeugeisenbahn zu betrachten. Die Eisenbahn befand sich auf einem Tisch neben den Aufzügen. Es war keine große schöne Eisenbahn, wie man sie auf dem Boden ganz hinten in der Spielwarenabteilung bewundern konnte, aber ihre winzigen stampfenden Kolben beseelte ein Ungestüm, das den größeren Zügen fehlte. Die zornige Erbitterung der kleinen Eisenbahn auf dem ausweglosen Schienenoval schlug Therese in ihren Bann.

Arr-rr-rr!, verkündete die Eisenbahn, wenn sie sich blindlings in den Pappmachétunnel stürzte, und Orr-rr-rr!, wenn sie aus ihm auftauchte.

Die kleine Eisenbahn war immer in Betrieb, wenn Therese morgens aus dem Aufzug trat und wenn sie abends den Arbeitsplatz verließ. Sie hatte das Gefühl, daß die Eisenbahn die Hand verfluchte, die sie jeden Morgen in Betrieb setzte. Das Rucken der Lokomotive in den Kurven und das wilde Entlangpreschen auf den geraden Streckenabschnitten erschienen ihr wie die rastlose und sinnlose Verfolgung eines tyrannischen Herrn und Meisters. Die Lok zog drei Pullmanwaggons, in deren Fenstern sich die schroffen Profile winziger Menschlein zeigten, und dahinter einen offenen Güterwaggon mit echtem Miniaturbauholz, einen Waggon mit unechten Kohlen und einen Bremswagen, der klappernd um die Kurven ratterte und sich an den dahinsausenden Zug klammerte wie ein Kind an die Röcke der Mutter. Wie ein in Gefangenschaft wahnsinnig gewordenes Wesen, das schon tot war und deshalb nie ermüden konnte, ähnlich den zierlichen Füchsen mit ihrem federnden Gang im Zoo des Central Park, deren komplizierte Schrittfolge sich unablässig wiederholte, während sie in ihren Käfigen im Kreis liefen.

An diesem Morgen wandte Therese sich abrupt von der Eisenbahn ab und ging in die Puppenabteilung, in der sie arbeitete.

Um fünf nach neun erwachte die häuserblockgroße Etage der Spielwarenabteilung zum Leben. Grüne Schonbezüge wurden von den langen Theken entfernt. Mechanische Spielsachen begannen Bälle in die Luft zu werfen und aufzufangen, an Schießständen knallte es, und die Zielscheiben rotierten. Auf der Theke mit den Bauernhoftieren quakte, gackerte und wieherte es. Hinter Therese war ein müdes Rat-tat-tat in Gang gesetzt worden, die Trommelschläge des riesengroßen Zinnsoldaten, der kampfeslustig den Aufzügen die Stirn bot und den ganzen Tag trommelte. Von der Theke mit Bastel- und Künstlermaterial drang der Geruch frischen Modelliertons herüber, der sie an den Zeichensaal in ihren frühen Schuljahren erinnerte, aber auch an eine Art Gewölbe auf dem Grundstück der Schule, von dem gemunkelt wurde, es sei eine echte Grabstätte, und durch dessen Gitterstäbe sie als Kind immer die Nase gesteckt hatte.

Mrs. Hendrickson, die Abteilungsleiterin, schleppte Puppen aus den Lagerregalen herbei und setzte sie mit gespreizten Beinen auf die Glasoberflächen der Ladentheken.

Therese grüßte Miss Martucci, die an der Theke stand und die Scheine und Münzen ihrer Geldtasche so konzentriert zählte, daß sie Therese nur mit einer tieferen Verbeugung ihres rhythmisch nickenden Kopfs antworten konnte. Therese zählte den Inhalt ihrer eigenen Geldtasche – achtundzwanzig fünfzig –, trug die Summe auf einen weißen Coupon für den Umschlag mit den Zahlungsbelegen ein und beförderte das Geld in die entsprechenden Fächer ihrer Schublade in der Registrierkasse.

Mittlerweile traten erste Kunden aus den Aufzügen, verharrten kurz mit der verwirrten und leicht erschrockenen Miene, die alle zeigten, wenn sie in die Spielwarenabteilung kamen, und schlugen dann ihre verschlungenen Wege ein.

»Führen Sie die Puppen, die Pipi machen können?« fragte eine Frau sie.

»Ich hätte gern die Puppe da, aber mit einem gelben Kleid«, sagte eine Frau und schob ihr eine Puppe zu, und Therese wandte sich um und holte die gewünschte Puppe aus einem Regal.

Mund und Wangen der Frau waren wie die ihrer Mutter, bemerkte Therese, leicht narbige Wangen unter dunkelpinkfarbenem Rouge und dazwischen ein dünner roter Mund voller senkrechter Falten.

»Gibt es die Wickelpuppen nur in einer Größe?«

Verkaufsgeschick war nicht erforderlich. Die Leute wollten eine Puppe, egal welche, als Weihnachtsgeschenk. Man mußte sich in einem fort bücken und Kartons hervorholen auf der Suche nach einer Puppe mit braunen statt blauen Augen, Mrs. Hendrickson bitten, mit ihrem Schlüssel eine Vitrine aufzuschließen, was sie widerstrebend tat, wenn sie wirklich überzeugt war, daß die betreffende Puppe nicht im Lager vorrätig war, man mußte sich hinter der Verkaufstheke entlangschlängeln, um die verkaufte Puppe auf dem Berg von Kartonagen auf dem Packtisch abzusetzen, der ständig wuchs und umkippte, egal, wie oft die Lageristen die leeren Verpackungen wegräumten. Kinder kamen fast nie. Der Weihnachtsmann war dafür zuständig, die Puppen zu bringen, und ihn verkörperten die verzerrten Gesichter und die krallenden Hände. Und doch mußte guter Wille sie alle beseelen, dachte Therese, sogar die kühlen, gepuderten Gesichter der Frauen in Nerz und Zobel, die in der Regel besonders arrogant waren und hastig die größten und teuersten Puppen kauften, Puppen mit echtem Haar und mehreren Kleidergarnituren. Gewiß beseelte Liebe die armen Leute, die warteten, bis sie an die Reihe kamen, sich leise nach dem Preis einer bestimmten Puppe erkundigten und bedauernd den Kopf schüttelten und sich abwandten. Dreizehn Dollar und fünfzig Cent für eine Puppe, die keine dreißig Zentimeter hoch war.

»Nehmen Sie sie«, hätte Therese am liebsten gesagt. »Sie ist wirklich zu teuer, aber ich schenke sie Ihnen. Frankenberg’s wird sie nicht fehlen.«

Doch die Frauen in den billigen Tuchmänteln, die kleinen Männer, die sich hinter schäbigen Schals versteckten, waren schon fort, mit wehmütigen Blicken zu anderen Theken auf ihrem Rückweg zum Aufzug. Wenn Leute eine Puppe kaufen wollten, kam nichts anderes in Frage. Eine Puppe war ein besonderes Weihnachtsgeschenk, so gut wie lebendig, fast wie ein Baby.

Kinder waren fast nie zu sehen, nur hin und wieder ein kleines Mädchen und sehr selten ein kleiner Junge an der Hand eines Erwachsenen. Therese zeigte dem Kind die Puppe, die ihm vielleicht gefallen würde. Sie war geduldig, und zuletzt bewirkte eine bestimmte Puppe jene Verwandlung im Gesicht des Kindes, die anzeigte, daß es sich auf das Spiel mit der Illusion einließ, und meistens war es diese Puppe, für die das Kind sich entschied.

Und eines Abends nach Arbeitsschluß sah Therese Mrs. Robichek in dem Kaffee-und-Doughnut-Imbiß auf der anderen Straßenseite. Therese trank dort oft eine Tasse Kaffee, bevor sie nach Hause ging. Mrs. Robichek stand hinten in dem Lokal, am Ende der langen Kurve der Theke, und tauchte einen Doughnut in ihren Kaffeebecher.

Therese drängelte sich zu ihr durch, an dem Gewirr von Mädchen und Kaffeebechern und Doughnuts vorbei. Als sie Mrs. Robicheks Ellbogen erreichte, japste sie: »Hallo« und wandte sich dann zur Theke, als wäre sie nur hier, um Kaffee zu bestellen.

»Hallo«, sagte Mrs. Robichek so gleichgültig, daß Therese jeden Mut verlor.

Sie wagte Mrs. Robichek nicht noch einmal anzusehen. Dabei standen sie Schulter an Schulter aneinandergepreßt! Therese hatte ihren Kaffee halb ausgetrunken, als Mrs. Robichek matt sagte: »Ich nehme die Independent-Linie. Frage mich nur, ob wir je hier rauskommen.« Ihre Stimme klang überdrüssig, ganz anders als an dem Tag in der Kantine. Jetzt ähnelte sie der gebückten alten Frau, die Therese sich die Treppe hatte hinuntertasten sehen.

»Das schaffen wir schon«, sagte Therese beruhigend.

Therese bahnte für sie beide einen Weg zur Tür. Sie fuhr ebenfalls mit der Independent-Subway-Linie. Sie und Mrs. Robichek drängten sich in die träge Masse am Subway-Eingang, die sie allmählich unwiderstehlich die Treppe hinuntersog wie schwimmende Abfallpartikel im Abfluß. Sie stellten fest, daß sie beide an der Haltestelle Lexington Avenue ausstiegen, obwohl Mrs. Robichek an der Fifty-fifth Street wohnte, östlich der Third Avenue. Therese begleitete Mrs. Robichek in den kleinen Lebensmittelladen, in dem sie ihr Abendessen einkaufen wollte. Therese hätte sich auch etwas zum Abendessen kaufen können, aber in Mrs. Robicheks Gegenwart brachte sie es nicht über sich.

»Haben Sie etwas zu essen zu Hause?«

»Nein, ich will später einkaufen.«

»Wollen Sie nicht mitkommen und bei mir essen? Ich wohne allein. Kommen Sie ruhig.« Mrs. Robichek beendete ihre Einladung mit einem Achselzucken, als erforderte das weniger Anstrengung als ein Lächeln.

Der Impuls, höflich abzulehnen, währte nur kurz, und Therese sagte: »Danke. Ich komme gerne mit.« Dann erblickte sie auf der Theke einen Kuchen in Zellophan, einen Fruchtkuchen, der aussah wie ein großer brauner Ziegelstein, bedeckt mit roten Kirschen, und sie kaufte ihn als Geschenk für Mrs. Robichek.

Das Haus sah aus wie das, in dem Therese wohnte, allerdings aus Brownstone und viel dunkler und trostloser. Im Treppenhaus war es finster, und als Mrs. Robichek im Flur des dritten Stocks das Licht einschaltete, sah Therese, daß es in dem Haus nicht sehr sauber war. Mrs. Robicheks Zimmer war auch nicht sehr sauber, und das Bett war ungemacht. Stand sie so müde auf, wie sie zu Bett ging?, fragte sich Therese. Sie stand mitten im Raum, während Mrs. Robichek sich mit schleppendem Schritt zur Kochnische bewegte, die Einkäufe in der Hand, die sie Therese abgenommen hatte. Therese hatte den Eindruck, daß sie sich jetzt, zu Hause, wo sie niemand sehen konnte, erlaubte, so erschöpft auszusehen, wie sie tatsächlich war.

Später konnte Therese sich nicht erinnern, wie es dazu gekommen war. Sie konnte sich auch nicht an das Gespräch unmittelbar vorher erinnern; das Gespräch war ohnehin unerheblich. Was geschah, war, daß Mrs. Robichek sonderbar zurückwich, wie in Trance, und plötzlich murmelte, statt laut zu sprechen, und sich dann rücklings auf das ungemachte Bett legte. Das ununterbrochene Gemurmel, das schwache, verzeihungheischende Lächeln und die entsetzliche, erschreckende Häßlichkeit des schweren, untersetzten Körpers mit dem hervorquellenden Unterleib im Verein mit dem bittend geneigten Kopf, der sie noch immer höflich anblickte, benahmen ihr jedes Vermögen, zuzuhören.

»Ich hatte mein eigenes Schneidergeschäft in Queens. Oh, so ein schönes Geschäft«, sagte Mrs. Robichek; Therese hörte den leise prahlerischen Unterton und lauschte nun unversehens doch, wenn auch voller Widerwillen. »Sie wissen schon, die Kleider mit dem V in der Taille und den kleinen Knöpfen darüber. Vor drei oder fünf Jahren, Sie wissen schon –« Mrs. Robichek hielt ihre steifen Finger ungelenk über ihre Taille gespreizt. Die kurzen Finger umfaßten kaum die Hälfte ihrer Vorderfront. Im schwachen Licht der Glühbirne, das die Schatten unter ihren Augen schwarz färbte, sah sie sehr alt aus. »Das hieß Caterina-Stil. Erinnern Sie sich? Diese Kleider habe ich entworfen. Sie stammen aus meinem Geschäft in Queens. Und sie sind berühmt, jawohl!«

Mrs. Robichek stand auf und ging zu einer kleinen Truhe an der Wand. Sie öffnete sie, wobei sie weiterredete, und entnahm ihr Kleider aus dunklen, schwer wirkenden Stoffen, die sie eins nach dem anderen zu Boden fallen ließ. Ein granatrotes Samtkleid mit weißem Kragen und winzig kleinen weißen Knöpfen, die vorn an der schmalen Taille zu einem V zusammenliefen, hielt Mrs. Robichek in die Höhe.

»Sehen Sie, ich habe sie in rauhen Mengen. Ich habe sie erfunden. Andere haben sie nachgemacht.« Oberhalb des weißen Kragens, den sie mit ihrem Kinn festhielt, hatte Mrs. Robichek ihren häßlichen Kopf grotesk schief gelegt. »Gefällt es Ihnen? Ich schenke es Ihnen. Kommen Sie her. Kommen Sie her, probieren Sie es an.«

Die Vorstellung, ein Kleid anzuprobieren, fand Therese abstoßend. Am liebsten wäre ihr gewesen, Mrs. Robichek hätte sich wieder hingelegt, um sich auszuruhen, doch gehorsam stand Therese auf, als hätte sie keinen eigenen Willen, und ging zu Mrs. Robichek.

Mit zitternden und zudringlichen Händen drängte Mrs. Robichek ihr ein schwarzes Samtkleid auf, und Therese wurde mit einemmal klar, wie sie Kunden im Kaufhaus bediente, ihnen die Pullover unerwartet über den Kopf zog, denn anders konnte sie diese Handgriffe sicher gar nicht ausführen. Seit vier Jahren arbeite sie schon bei Frankenberg’s, hatte Mrs. Robichek gesagt, wie sich Therese erinnerte.

»Gefällt Ihnen das grüne besser? Probieren Sie es an.« Und während Therese noch zögerte, ließ sie es fallen und hob ein anderes auf, das dunkelrote. »Den Mädchen im Kaufhaus habe ich fünf davon verkauft, aber Ihnen schenke ich eines. Ladenhüter, aber nicht aus der Mode. Gefällt Ihnen das hier besser?«

Das rote gefiel Therese besser. Sie mochte Rot, vor allem Granatrot, und roten Samt mochte sie ganz besonders. Mrs. Robichek schubste sie in eine Ecke, wo sie ihre Kleidung ausziehen und auf einen Sessel legen konnte. Aber sie wollte das Kleid nicht, wollte es nicht als Geschenk. Es erinnerte sie an die Kleiderspenden im Internat, an abgelegte Kleidung; sie war dort behandelt worden, als wäre sie eines der Waisenmädchen, aus denen die Hälfte der Schülerschaft bestand und die nie Päckchen von zu Hause bekamen. Therese zog ihren Pullover aus und kam sich ganz nackt vor. Sie umfaßte ihre Arme oberhalb der Ellbogen; das Fleisch fühlte sich kalt und empfindungslos an.

»Ich habe genäht«, sagte Mrs. Robichek erinnerungsselig im Selbstgespräch, »oh, wie habe ich genäht, von morgens bis abends! Ich hatte vier Angestellte. Aber meine Augen haben mich im Stich gelassen. Das eine ist blind, dieses hier. Ziehen Sie das Kleid an.« Sie erzählte Therese von der Augenoperation. Das Auge war nicht ganz erblindet. Aber das Leiden war sehr schmerzhaft. Grüner Star. Sie hatte noch immer Schmerzen. Und dazu kam ihr Rücken. Und ihre Füße. Die entzündeten Ballen.

Therese begriff, daß Mrs. Robichek ihr all ihre Sorgen und ihr Pech erzählte, damit sie verstand, warum Mrs. Robichek so tief gesunken war, daß sie in einem Kaufhaus arbeitete.

»Paßt es?« fragte Mrs. Robichek ermunternd.

Therese sah in den Spiegel an der Kleiderschranktür. Er zeigte eine lange dünne Gestalt mit schmalem Kopf, dessen Umriß in Flammen zu stehen schien, ein hellgelbes Feuer, das in leuchtendrote Streifen auf beiden Schultern überging. Das Kleid hing in senkrechten Falten fast bis zu ihren Knöcheln. Es war das Kleid einer Königin im Märchen, roter als Blut. Sie trat einen Schritt zurück, hielt das zu weite Kleid an ihrem Rücken zusammen, so daß es an Brustkorb und Taille eng anlag, und blickte in ihre eigenen haselnußbraunen Augen im Spiegel. Sie begegnete sich selbst. Das hier war sie, nicht das Mädchen in dem langweiligen karierten Rock und dem beigefarbenen Pullover, nicht das Mädchen, das in der Spielwarenabteilung von Frankenberg’s arbeitete.

»Gefällt es Ihnen?« fragte Mrs. Robichek.

Therese betrachtete den überraschend ruhigen Mund, dessen Form sie deutlich erkennen konnte, obwohl sie nicht mehr Lippenstift trug, als wenn jemand sie geküßt hätte. Sie wünschte, sie könnte die Person im Spiegel küssen und zum Leben erwecken, verharrte jedoch so reglos wie ein gemaltes Porträt.

»Wenn es Ihnen gefällt, behalten Sie es«, forderte Mrs. Robichek sie ungeduldig auf; sie beobachtete sie aus der Entfernung, lauerte am Schrank, wie Verkäuferinnen lauern, während die Kundinnen Mäntel und Kleider vor dem Spiegel im Kaufhaus anprobieren.

Doch es wäre nicht von Bestand, das wußte Therese. Sie würde sich bewegen, und es wäre vorbei. Selbst wenn sie das Kleid behielte, wäre es vorbei, weil es die Sache eines Augenblicks war, dieses Augenblicks. Sie wollte das Kleid nicht. Sie versuchte sich das Kleid in ihrem Wandschrank zu Hause vorzustellen, zwischen ihrer übrigen Kleidung, und konnte es nicht. Sie begann die Knöpfe aufzuknöpfen, den Kragen abzunehmen.

»Es gefällt Ihnen, oder?« fragte Mrs. Robichek so ermunternd wie nur möglich.

»Ja«, sagte Therese entschieden und ehrlich.

Sie konnte den Verschluß hinten am Kragen nicht aufhaken. Mrs. Robichek mußte ihr helfen; sie konnte es kaum abwarten. Ihr war zumute, als würde sie erdrosselt. Was tat sie hier? Wie hatte sie so ein Kleid anziehen können? Mit einemmal kamen ihr Mrs. Robichek und deren Wohnung wie ein scheußlicher Traum vor, von dem sie erst jetzt merkte, daß sie ihn träumte. Mrs. Robichek war die buckelige Wärterin des Verlieses. Und sie, Therese, war hergebracht worden, um hier gefoltert zu werden.

»Was ist los? Haben Sie sich an einer Nadel gestochen?«

Therese öffnete die Lippen, um zu sprechen, doch ihr Geist weilte zu weit weg. Er befand sich in weiter Ferne, in einem fernen Strudel, der sich auf die Szene in dem schwach beleuchteten entsetzlichen Zimmer öffnete, wo sie beide in verzweifeltem Nahkampf befangen schienen. Und als sie sah, wo ihr Geist sich in diesem Strudel befand, erkannte sie, daß das Fürchterliche die Hoffnungslosigkeit war, nichts anderes. Die Hoffnungslosigkeit des kranken Körpers Mrs. Robicheks und ihrer Arbeit in dem Kaufhaus, des Kleiderhaufens in ihrer Truhe und ihrer Häßlichkeit, die Hoffnungslosigkeit, die ihr Lebensende unbarmherzig kennzeichnete. Und ihre eigene Hoffnungslosigkeit, die Gewißheit, daß sie niemals die Person sein würde, die sie sein wollte, niemals tun würde, was diese Person getan hätte. War ihr ganzes Leben nur ein Traum gewesen und dies hier die Realität? Der Schrecken dieser Hoffnungslosigkeit war so übermächtig, daß sie am liebsten das Kleid ausgezogen hätte und entflohen wäre, bevor es zu spät war, bevor sich die Ketten um sie schlossen.

Vielleicht war es auch schon zu spät. Wie in einem Alptraum stand Therese in ihrem weißen Unterrock zitternd im Raum, außerstande, sich zu rühren.

»Was haben Sie? Ist Ihnen kalt? Hier ist es warm.«

Es war warm. Die Heizung zischte. Im Zimmer roch es nach Knoblauch, nach Medizin, dem Modergeruch des Alters und nach der eigentümlich metallischen Ausdünstung, die zu Mrs. Robichek gehörte. Therese wollte sich auf den Sessel fallen lassen, auf dem ihr Rock und ihr Pullover lagen. Wenn sie auf ihrer eigenen Kleidung lag, dachte sie, wäre es vielleicht nicht so schlimm. Aber besser sollte sie sich gar nicht erst hinlegen. Wenn sie es täte, wäre es um sie geschehen. Die Kette würde einschnappen, und sie wäre mit der Buckligen vereint.

Therese zitterte am ganzen Körper. Sie hatte sich plötzlich nicht mehr in der Gewalt. Es war Schüttelfrost, nicht lediglich Furchtsamkeit oder Müdigkeit.

»Setzen Sie sich«, sagte Mrs. Robicheks Stimme aus der Ferne und mit so erschreckendem Gleichmut und einer Gelassenheit, als wäre sie es gewohnt, daß Mädchen in ihrem Zimmer in Ohnmacht fielen, und ebenfalls aus der Ferne kamen ihre trockenen, aufgerauhten Fingerspitzen und drückten Therese’ Arm.

Therese wehrte sich gegen den Sessel, weil sie wußte, daß sie ihm erliegen würde, und sogar im Wissen, daß sie sich aus ebendiesem Grund von ihm angezogen fühlte. Sie ließ sich in den Sessel fallen, spürte, wie Mrs. Robichek an ihrem Rock zerrte, um ihn unter ihr wegzuziehen, aber sie war zu keiner Bewegung fähig. Dennoch war ihr Bewußtsein völlig ungetrübt, ihr Denkvermögen ungemindert, obwohl die dunklen Sessellehnen ihr die Sicht versperrten.

Mrs. Robichek sagte gerade: »Sie müssen im Kaufhaus zuviel stehen. In der Weihnachtszeit ist es hart. Ich habe vier Weihnachten erlebt. Sie müssen lernen, Ihre Kräfte ein bißchen zu schonen.«

Sich die Treppe hinuntermühen, indem man sich am Treppengeländer festhält. Die Kräfte schonen, indem man in der Kantine seinen Lunch ißt. Die Schuhe von den Füßen mit den entzündeten Ballen streifen, so wie die Frauen, die nebeneinander auf dem Heizkörper in der Damentoilette kauerten, sich ein Stückchen Heizkörper erkämpften, um die Zeitung darauf zu legen und sich für fünf Minuten hinzusetzen.

Therese’ Verstand arbeitete ganz klar. Es war verblüffend, wie klar er arbeitete, wenn man bedachte, daß sie mit leerem Blick vor sich hinstarrte und daß sie sich nicht rühren konnte, selbst wenn sie es gewollt hätte.

»Sie sind nur müde, Sie armes junges Ding«, sagte Mrs. Robichek und steckte ihr eine Wolldecke um die Schultern herum fest. »Sie müssen sich ausruhen, weil Sie den ganzen Tag stehen mußten und heute auch noch am Abend stehen mußten.«

Eine Zeile von Richards T.S. Eliot kam Therese in den Sinn. So hatte ich es nicht gemeint. So nicht, so nicht, so nicht. Sie wollte die Worte sagen, konnte ihre Lippen aber nicht dazu bringen. In ihrem Mund war etwas Süßes, Brennendes. Mrs. Robichek stand vor ihr, träufelte etwas aus einer Flasche auf einen Löffel und steckte ihr den Löffel zwischen die Lippen. Therese schluckte gehorsam und hätte auch geschluckt, wenn es Gift gewesen wäre. Jetzt konnte sie ihre Lippen bewegen, konnte sie den Sessel verlassen, doch jetzt wollte sie sich nicht rühren. Zuletzt lehnte sie sich zurück, ließ sich von Mrs. Robichek mit der Decke zudecken und stellte sich schlafend. Doch heimlich beobachtete sie die buckelige Gestalt, die sich in dem Zimmer zu schaffen machte, den Tisch abdeckte und sich auszog, um ins Bett zu gehen. Sie beobachtete, wie Mrs. Robichek ein großes Schnürkorsett ablegte und danach ein Riemengebilde, das ihre Schultern und einen Teil ihres Rückens bekleidete. Da schloß Therese voller Grauen die Augen und hielt sie fest geschlossen, bis das Qietschen der Bettfedern und ein langer, stöhnender Seufzer ihr verrieten, daß Mrs. Robichek zu Bett gegangen war. Aber das war noch nicht alles. Mrs. Robichek griff nach dem Wecker, zog ihn auf und tastete, ohne den Kopf vom Kissen zu heben, mit dem Wecker nach dem Stuhl neben dem Bett. Im Dunkel konnte Therese den Arm fast nicht erkennen, der sich viermal hob und senkte, bis er mit dem Wecker den Stuhl fand.

Ich werde fünfzehn Minuten abwarten, bis sie eingeschlafen ist, und dann gehe ich, dachte Therese.

Und weil sie müde war, spannte sie alle Fibern ihres Körpers an und wehrte die Benommenheitsschübe ab, die so plötzlich kamen und wie ein Fallen waren, die sich jede Nacht lange vor dem Schlaf einstellten und ihn zugleich ankündigten. Sie blieben fort. Und nach einer Zeitspanne, die sie für fünfzehn Minuten hielt, kleidete Therese sich leise an und ging leise zur Tür hinaus. Alles in allem war es nicht schwer, einfach die Tür zu öffnen und zu entkommen. Es war nicht schwer, dachte sie, weil sie in Wahrheit gar nicht entkam.

2

»Terry, erinnerst du dich an diesen Phil McElroy, von dem ich dir erzählt hatte? Der mit der Theatertruppe? Der ist nämlich gerade hier und meint, er hätte in ein paar Wochen eine Stelle für dich.«

»Eine echte Stelle? Wo?«

»Bei einer Aufführung im Greenwich Village. Phil will sich heute abend mit uns treffen. Ich erzähle dir alles nachher. Ich bin in zwanzig Minuten bei dir. Ich bin schon fast unterwegs.«

Therese rannte die drei Stockwerke zu ihrem Zimmer hinauf. Sie hatte sich gerade gewaschen, der Seifenschaum trocknete auf ihrem Gesicht. Sie starrte auf den orangeroten Waschlappen im Waschbecken.

»Eine Stelle!« flüsterte sie. Das Zauberwort.

Sie zog ein Kleid an und legte sich eine kurze Silberkette mit einem Christophorusmedaillon um den Hals – ein Geburtstagsgeschenk von Richard – und kämmte sich die Haare mit etwas Wasser, damit sie ordentlicher aussahen. Dann stellte sie ein paar Entwürfe und Pappmodelle so in den Wandschrank, daß sie sie mit einem Griff hervorziehen konnte, sollte Phil McElroy Interesse daran äußern, sie zu sehen. Nein, Erfahrung habe ich eigentlich keine, würde sie sagen müssen, und sie spürte, wie das Selbstvertrauen sie verließ. Sie hatte nicht einmal ein Praktikum absolviert, sah man ab von den zwei Tagen in Montclair, als sie das Pappmodell gebaut hatte, das die Amateurtruppe dann auch benutzt hatte, falls man so etwas gelten lassen wollte. Sie hatte in New York zwei Kurse für Bühnenbildner besucht und hatte viele Bücher gelesen. Sie konnte schon hören, wie Phil McElroy – wahrscheinlich ein hektischer und sehr beschäftigter junger Mann, ein wenig verärgert, weil er sich wegen nichts und wieder nichts mit ihr abgeben mußte – bedauernd erklärte, daß sie doch nicht geeignet sei. Aber wenn Richard dabei war, dachte Therese, wäre es weniger vernichtend, als wenn sie allein wäre. Richard war fünf- oder sechsmal gegangen oder gegangen worden, seit sie ihn kannte. Eine Stelle zu verlieren oder zu finden interessierte ihn nicht die Spur. Therese litt Qualen bei der Erinnerung daran, wie sie vor einem Monat von der Pelican Press gefeuert worden war. Sie hatten ihr nicht einmal schriftlich gekündigt; und der einzige Grund für die Kündigung war, so vermutete sie, daß die Untersuchung beendet war, für deren Betreuung man sie eingestellt hatte. Als sie bei dem Präsidenten, Mr. Nussbaum, vorgesprochen hatte, um sich zu beschweren, weil ihr nicht schriftlich gekündigt worden war, hatte er nicht gewußt oder so getan, als wisse er nicht, was sie damit meinte. »Schrifteliche? Wasse?« hatte er desinteressiert gesagt, und sie hatte auf dem Absatz kehrtgemacht und war weggelaufen, weil sie fürchtete, in seinem Büro in Tränen auszubrechen. Richard hatte es leicht; er wohnte bei seiner Familie, die ihn bei guter Laune hielt. Für Richard war es leichter, Geld zu sparen. In zwei Jahren bei der Marine hatte er an die zweitausend Dollar gespart, und in dem Jahr danach weitere tausend. Wie lange würde sie brauchen, um die fünfzehnhundert Dollar zusammenzubringen, die der Mitgliederbeitrag der Bühnenbildnergewerkschaft für Anfänger betrug? Nach fast zwei Jahren in New York hatte sie erst knappe fünfhundert Dollar gespart.

»Bete für mich«, sagte sie zu der hölzernen Muttergottes auf dem Bücherregal. Diese Muttergottes, die sie in ihrem ersten Monat in New York gekauft hatte, war der einzige wirklich schöne Gegenstand in ihrer Wohnung. Therese wünschte, es gäbe einen besseren Platz als das häßliche Bücherregal. Das Regal sah aus wie aufeinandergestapelte rotgestrichene Obstkisten. Therese wünschte sich ein Bücherregal aus ungefärbtem Holz, glatt zu berühren und mit Wachs poliert.

Sie ging hinunter zu dem Lebensmittelladen und kaufte sechs Dosen Bier und Blauschimmelkäse. Erst als sie wieder oben war, fiel ihr ein, daß sie in den Laden gegangen war, um Fleisch für das Abendessen zu kaufen. Sie und Richard hatten heute abend zu Hause essen wollen. Das konnte sich inzwischen geändert haben, aber sie war nicht gerne die treibende Kraft, wenn es darum ging, etwas zu ändern, was Richard betraf, und sie stand im Begriff, wieder nach unten zu laufen, als Richards langgedehntes Klingelzeichen ertönte. Sie drückte den Öffner.

Richard sprang die Stufen hinauf und lächelte. »Hat Phil sich gemeldet?«

»Nein«, sagte sie.

»Gut. Das bedeutet, daß er kommt.«

»Wann?«

»Ziemlich bald, nehme ich an. Er bleibt sicher nicht lange.«

»Glaubst du wirklich, daß es eine richtige Stelle ist?«

»Phil zufolge ja.«

»Weißt du, um was für ein Stück es sich handelt?«

»Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, daß sie jemanden für das Bühnenbild suchen. Warum nicht dich?« Richard betrachtete sie kritisch und lächelnd. »Du siehst großartig aus. Sei bloß nicht nervös, okay? Es ist nur ein kleines Ensemble im Village, und du hast wahrscheinlich mehr Talent als sie alle zusammen.«

Sie ergriff den Mantel, den er auf einen Stuhl geworfen hatte, und hängte ihn in den Wandschrank. Unter den Mantel hatte er eine Rolle Zeichenpapier gelegt, die er von der Kunstakademie mitgebracht hatte. »Hast du heute etwas Gutes zustande gebracht?« fragte sie.

»Teils, teils. Ich will daran zu Hause weiterarbeiten«, sagte er obenhin. »Wir hatten heute die Rothaarige als Modell, die, die mir gefällt.«

Therese hätte seine Zeichnung gerne gesehen, aber sie wußte, daß Richard seine Arbeit wahrscheinlich nicht gelungen genug fand. Manche seiner frühen Bilder waren gut, der Leuchtturm in Blau- und Schwarztönen beispielsweise, der über ihrem Bett hing und den er gemalt hatte, als er bei der Marine war und mit dem Malen begann. Seine Zeichnungen nach der Natur waren noch immer nicht gut, und Therese bezweifelte, daß sie es je sein würden. Das eine Knie seiner lohbraunen Baumwollhose war frisch mit Zeichenkohle verschmiert. Unter dem rotschwarz karierten Hemd trug er ein T-Shirt, und in den Wildledermokassins sahen seine großen Füße wie formlose Bärentatzen aus. Eigentlich sah er am ehesten aus wie ein Holzfäller oder wie ein Berufssportler, dachte Therese. Mit einer Axt in der Hand konnte sie ihn sich leichter vorstellen als mit einem Pinsel. Mit der Axt hatte sie ihn einmal gesehen, als er zu Hause in Brooklyn im Hinterhof Holz gehackt hatte. Wenn er seiner Familie nicht beweisen konnte, daß sein Malen Fortschritte machte, würde er höchstwahrscheinlich im Sommer in das Gewerbe seines Vaters eintreten müssen, der mit Propangas handelte und von ihm erwartete, daß er auf Long Island eine Filiale eröffnete.

»Mußt du am Samstag arbeiten?« fragte sie, weil sie sich davor fürchtete, von der neuen Stelle zu sprechen.

»Hoffentlich nicht. Hast du frei?«

Jetzt erst fiel ihr ein, daß sie nicht freihatte. »Nur am Freitag«, sagte sie schicksalsergeben. »Samstag ist langer Samstag.«

Richard lächelte. »Eine Verschwörung gegen uns.« Er beendete sein ruheloses Aufundabgehen, ergriff ihre Hände und legte ihre Arme um seine Taille. »Wie wäre es mit Sonntag? Meine Leute würden dich gern zum Essen einladen, aber wir müssen nicht ewig bleiben. Ich könnte einen Lieferwagen ausleihen, und wir könnten nachmittags ins Blaue fahren.«

»In Ordnung.« Ihr gefiel es und Richard auch, vor dem großen, leeren Gastank zu sitzen und aufs Geratewohl loszufahren, so frei wie auf Schmetterlingsflügeln. Sie nahm ihre Arme weg. Wenn sie die Arme um Richard gelegt hielt, kam sie sich gehemmt und töricht vor, als würde sie einen Baumstamm umarmen. »Ich hatte uns für heute abend ein Steak gekauft, aber es ist mir im Kaufhaus geklaut worden.«

»Geklaut? Wie das?«

»Aus dem Regal, wo wir unsere Handtaschen aufbewahren. Die Aushilfen, die sie für das Weihnachtsgeschäft einstellen, haben keine eigenen Spinde.« Jetzt mußte sie lächeln, aber am Nachmittag wäre sie fast in Tränen ausgebrochen. Wölfe, hatte sie gedacht, ein Rudel Wölfe, das ein elendes Päckchen Fleisch stiehlt, weil es etwas zu essen ist, eine Gratismahlzeit. Sie hatte alle Verkäuferinnen gefragt, ob sie das Fleisch gesehen hatten, und alle hatten verneint. Es sei nicht gestattet, Fleisch an den Arbeitsplatz mitzubringen, hatte Mrs. Hendrickson indigniert erklärt. Aber was sollte man tun, wenn die Metzgereien ausnahmslos um sechs Uhr zumachten?

Richard lehnte sich auf der Couch zurück. Sein dünner Mund bildete eine unregelmäßige Linie, deren eine Hälfte nach unten verlief, was seinem Gesichtsausdruck etwas Unbestimmtes verlieh, das je nachdem als Humor oder als Bitterkeit gedeutet werden konnte, ein Widerspruch, zu dessen Erhellung seine klaren und offenen blauen Augen nichts beitrugen. Langsam und spöttisch sagte er: »Warst du schon im Fundbüro? Verloren: ein Pfund Beefsteak. Hört auf den Namen Fleischklops.«

Therese lächelte und begutachtete den Inhalt der Regale ihrer Kochnische. »Du hältst das für einen Witz, aber Mrs. Hendrickson hat mir allen Ernstes geraten, mich im Fundbüro zu erkundigen.«

Richard lachte dröhnend und stand auf.

»Ich habe eine Dose Mais und grünen Salat. Brot und Butter gibt es auch. Soll ich uns tiefgefrorene Schweinekoteletts besorgen?«

Richard griff mit seinem langen Arm über ihre Schulter und nahm das kantige Stück Pumpernickel von dem Regal. »Nennst du das Brot? Die reinste Schimmelpilzkultur. Schau selber, so blau wie ein Mandrillhintern. Warum ißt du das Brot nicht, wenn es frisch ist?«

»Den Pumpernickel benutze ich als Nachtlicht. Aber wenn du ihn nicht magst –« Sie nahm ihm das Brotstück ab und warf es in den Mülleimer. »Außerdem war das nicht das Brot, das ich meinte.«

»Zeig mir das Brot, das du gemeint hast.«

Unmittelbar neben dem Kühlschrank schrillte die Türklingel, und Therese beeilte sich, den Öffner zu drücken.

»Das sind sie«, sagte Richard.

Es waren zwei junge Männer. Richard stellte sie als Phil McElroy und dessen Bruder Dannie vor. Phil war völlig anders, als Therese erwartet hatte. Er wirkte weder hektisch noch ernsthaft, noch besonders intelligent. Und er würdigte sie kaum eines Blicks, als sie einander begrüßten.

Dannie hielt seinen Mantel über dem Arm, bis Therese ihn ihm abnahm. Für Phils Mantel fand sie keinen leeren Kleiderbügel, und Phil nahm den Mantel und warf ihn achtlos halb auf einen Stuhl und halb auf den Boden. Es war ein alter und schmutziger Kamelhaarmantel. Therese bot Bier an, Käse und Cracker und wartete darauf, daß Phil das Gespräch auf die Stelle brachte. Statt dessen unterhielten sie sich über alles mögliche, was sich seit ihrer letzten Begegnung in Kingston, New York, ereignet hatte. Dort hatte Richard im vergangenen Sommer zwei Wochen lang an Wandmalereien für ein Rasthaus gearbeitet, in dem Phil Aushilfskellner gewesen war.

»Sind Sie auch vom Theater?« fragte Therese Dannie.

»Nein, ich nicht«, sagte Dannie. Er machte einen schüchternen Eindruck, aber vielleicht langweilte er sich und wollte gehen. Er war älter als Phil und etwas schwerer. Der Blick seiner dunkelbraunen Augen wanderte bedächtig von einem Gegenstand im Raum zum anderen.

»Bis jetzt haben sie noch nichts definitiv entschieden, nur den Regisseur und drei Schauspieler«, sagte Phil zu Richard und fläzte sich auf der Couch. »Ein Typ, mit dem ich mal in Philly zusammengearbeitet habe, ist der Regisseur, Raymond Cortes. Wenn ich Sie empfehle, können Sie sich darauf verlassen, daß Sie genommen werden«, sagte er mit einem Blick zu Therese. »Mir hat er die Rolle des zweiten Bruders in dem Stück versprochen. Das Stück heißt Schwacher Regen.«

»Eine Komödie?« fragte Therese.

»Richtig. Ein Dreiakter. Haben Sie schon mal eine Dekoration gebaut?«

»Wie viele Dekorationen werden gebraucht?« fragte Richard, als Therese antworten wollte.

»Höchstens zwei, aber wahrscheinlich kommen sie mit einer aus. Georgia Halloran spielt die Hauptrolle. Haben Sie das Sartre-Stück gesehen, das im Herbst rauskam? Da hat sie mitgespielt.«

»Georgia?« Richard lächelte. »Was ist eigentlich aus ihr und Rudy geworden?«

Enttäuscht hörte Therese zu, wie das Gespräch sich auf Georgia und Rudy und andere Leute, die sie nicht kannte, konzentrierte. Sie vermutete in Georgia eines der Mädchen, mit denen Richard eine Affäre gehabt hatte. Er hatte einmal von etwa fünf Mädchen gesprochen. Sie konnte sich nur an den Namen Celia erinnern.

»Ist das ein Bühnenbild von Ihnen?« fragte Dannie, der das Pappmodell betrachtete, das an der Wand hing, und als sie nickte, trat er hin.

Inzwischen sprachen Richard und Phil von einem Mann, der Richard Geld schuldete. Phil sagte, er habe den Mann gestern abend in der San-Remo-Bar gesehen. Phils längliches Gesicht und sein kurzgeschorenes Haar ließen ihn wie einen El Greco aussehen, dachte Therese, während die gleichen Merkmale bei seinem Bruder das Aussehen eines Indianers bewirkten. Phils Redeweise zerstörte jede El-Greco-Illusion. Er redete wie all die Leute in den Bars im Village, wie all die jungen Leute, die man für Schriftsteller oder Schauspieler hielt und die für gewöhnlich Nichtstuer waren.

»Das sieht sehr hübsch aus«, sagte Dannie, der hinter eines der aufgehängten Figürchen spähte.

»Es ist ein Modell für Petruschka. Die Jahrmarktszene«, sagte sie und fragte sich, ob er das Ballett kannte. Er konnte Rechtsanwalt sein, dachte sie, oder sogar Arzt. An seinen Fingern waren gelbliche Flecken, die nichts mit Nikotin zu tun hatten.

Richard erwähnte das Wort Hunger, und Phil sagte, er habe einen Bärenhunger, doch den Käse rührten sie trotzdem nicht an.

»In einer halben Stunde müssen wir dort sein, Phil«, wiederholte Dannie.

Und im nächsten Moment standen sie alle auf und zogen ihre Mäntel an.

»Laß uns irgendwo essen gehen, Terry«, sagte Richard. »Wie wäre es mit dem Tschechen an der Second?«

»In Ordnung«, sagte sie, um einen gutgelaunten Ton bemüht. Das war es wohl gewesen, dachte sie, ohne konkretes Ergebnis. Sie hätte Phil gerne eine wichtige Frage gestellt, tat es aber nicht.

Auf der Straße gingen sie in Richtung Downtown statt zu dem tschechischen Lokal. Richard ging neben Phil und blickte nur hin und wieder zurück, als wolle er sich vergewissern, daß sie nachkam. Dannie reichte ihr an den Bordsteinkanten den Arm und an den Stellen mit den schmutzigen, rutschigen Überresten des Schneefalls von vor drei Wochen, weder Schnee noch Eis.

»Sind Sie Arzt?« fragte sie Dannie.

»Physiker«, erwiderte er. »Zur Zeit mache ich ein Postgraduiertenstudium an der New York University.« Er lächelte sie an, doch das Gespräch stockte.

Dann sagte er: »Mit Bühnenbildnerei hat das nicht sehr viel zu tun.«

Therese nickte. »Nicht sehr viel, nein.« Sie wollte ihn fragen, ob seine Arbeit in irgendeiner Weise mit der Atombombe zu tun haben würde, schwieg aber, denn was hätte es schon bedeutet, ob ja oder nein? »Wissen Sie, wohin wir gehen?« fragte sie.

Er lächelte über das ganze Gesicht und zeigte dabei regelmäßige weiße Zähne. »Ja. Zur Subway. Aber vorher will Phil irgendwo eine Kleinigkeit essen.«

Sie gingen die Third Avenue entlang. Richard erzählte Phil von ihrem Vorhaben, im Sommer nach Europa zu fahren. Thereses Blut pochte, so peinlich war es ihr, wie ein Anhängsel hinter Richard herzutrotten, denn Phil und Dannie mußten annehmen, daß sie Richards Geliebte sei. Das war sie nicht, und Richard erwartete auch nichts dergleichen für die Zeit in Europa. Sie nahm an, daß sie eine merkwürdige Beziehung unterhielten und daß andere Leute sich so etwas nicht vorstellen konnten. Soweit sie es beurteilen konnte, schlief in New York jeder mit jedem, wenn man ein- oder zweimal miteinander ausgegangen war. Und die zwei Männer, mit denen sie vor Richard ausgegangen war – Angelo und Harry –, hatten umgehend mit ihr Schluß gemacht, als ihnen klar wurde, daß sie nicht mit ihnen ins Bett gehen wollte. Im ersten Jahr ihrer Bekanntschaft hatte sie drei- oder viermal versucht, mit Richard ins Bett zu gehen, doch ergebnislos, denn Richard hatte gesagt, er wolle damit lieber warten. Warten, bis er ihr mehr bedeutete, hieß das. Er sagte, er wolle sie heiraten und sie sei das erste Mädchen, dem er das sage. Sie wußte, daß er sie wieder fragen würde, bevor sie nach Europa aufbrachen, aber sie liebte ihn nicht genug, um ihn zu heiraten. Dennoch würde sie sich die Reise weitgehend von ihm bezahlen lassen, dachte sie mit einem nicht unvertrauten Schuldgefühl. Dann trat ihr das Bild von Mrs. Semco, Richards Mutter, vor Augen, voller Wohlwollen angesichts ihrer Heirat, und unwillkürlich mußte Therese den Kopf schütteln.

»Was ist?« fragte Dannie.

»Ach, nichts.«

»Ist Ihnen kalt?«

»Nein. Ganz und gar nicht.«

Trotzdem drückte er ihren Arm enger an sich. Ihr war kalt, und ihr war elend zumute. Sie wußte, daß es an der halbherzigen Beziehung zu Richard lag. Sie sahen sich immer häufiger, ohne deshalb vertrauter zu werden. Sie liebte ihn noch immer nicht, auch nicht nach zehn Monaten, und vielleicht würde sie es nie tun, obwohl sie ihn zweifellos weit mehr mochte als jeden anderen Menschen, mit dem sie je zu tun gehabt hatte, ganz gewiß mehr als jeden anderen Mann. Manchmal war ihr, als wäre sie in ihn verliebt, wenn sie morgens erwachte und zur Zimmerdecke blickte, ohne an etwas Bestimmtes zu denken, und sich dann plötzlich an ihn erinnerte, daran, wie sein Gesicht vor Zuneigung zu ihr strahlte, weil sie ihre Zuneigung durch eine Geste offenbart hatte, bevor die schlafverhaftete Leere dem Bewußtsein wich, wieviel Uhr es war, welches Datum, was sie zu tun hatte, jener solideren Substanz, aus der das Leben bestand. Doch diese Empfindung hatte keine Ähnlichkeit mit dem, was sie über die Liebe gelesen hatte. Die Liebe galt als eine Art seligen Irrsinns. Im übrigen verhielt sich auch Richard nicht wie ein seliger Irrer.

»Oh, das nennt sich alles Saint-Germain-des-Prés!« rief Phil mit einer Handbewegung. »Ich gebe euch ein paar Adressen mit. Wie lange wollt ihr drüben bleiben?«

Vor ihnen wendete ein Lastwagen mit rasselnden und klirrenden Schneeketten, so daß Therese Richards Antwort nicht hören konnte. Phil betrat das Riker’s-Lokal an der Ecke der Fifty-third Street.

»Wir müssen dort nicht essen. Phil will nur kurz reinschauen.« Richard drückte ihre Schulter, als sie durch die Tür gingen. »Ein großer Tag, was, Terry? Findest du nicht? Dein erster echter Job!«

Richard war davon überzeugt, daß es ein besonderer Augenblick war, und Therese gab sich alle Mühe, ihn nicht zu enttäuschen, doch sie konnte nicht einmal die Gewißheit wiederfinden, an die sie sich aus dem Moment erinnerte, als sie nach Richards Anruf auf den orangeroten Waschlappen im Waschbecken geblickt hatte. Sie lehnte sich an den Barhocker neben Phil; Richard stand neben ihr und redete noch immer mit Phil. Das grellweiße Licht auf den weißen Wandfliesen und auf dem Boden sah heller als Sonnenlicht aus, denn hier gab es keine Schatten. Sie konnte jedes einzelne glänzendschwarze Haar von Phils Augenbrauen sehen und die rauhen und glatten Stellen der Pfeife, die Dannie unangezündet in der Hand hielt. Sie konnte alle Einzelheiten der Hand sehen, die schlaff aus Richards Mantelärmel hing, und abermals fiel ihr auf, wie wenig die Hände zu seinem geschmeidigen, schmalgliedrigen Körper paßten. Es waren dicke, ja ungeschlacht wirkende Hände, die sich immer gleich ungeschickt und linkisch bewegten, ob sie einen Salzstreuer ergriffen oder einen Koffer hoben. Oder ihr die Haare streichelten, dachte sie. Die Handflächen waren auffallend weich, wie bei einem Mädchen, und ein wenig feucht. Und am schlimmsten: Oft vergaß er, sich die Nägel zu reinigen, selbst wenn er es über sich brachte, sich elegant anzuziehen. Therese hatte ihn ein paarmal darauf hingewiesen, doch sie hatte gemerkt, daß weitere Kommentare ihn nur verärgern würden.

Dannie beobachtete sie. Sein nachdenklicher Blick ruhte für einen Moment auf ihr, bis sie die Augen senkte. Mit einemmal wußte sie, warum sie das Gefühl von vorhin nicht wiedererleben konnte: Sie glaubte einfach nicht, daß eine Empfehlung von Phil McElroy ihr eine Stelle verschaffen konnte.

»Machen Sie sich Sorgen wegen der Stelle?« Dannie stand neben ihr.

»Nein.«

»Das müssen Sie nicht. Phil hat eine Menge Einfluß.« Er steckte sich die Pfeife zwischen die Lippen, sah aus, als wolle er noch etwas sagen, wandte sich aber ab.

Therese hörte mit halbem Ohr der Unterhaltung Phils und Richards zu. Es ging um Platzreservierung.

Dannie sagte: »Apropos, das Black Cat Theatre ist nur ein paar Häuserblocks von meiner Wohnung an der Morton Street entfernt. Phil ist zur Zeit mein Dauergast. Hätten Sie Lust, uns mal zum Lunch zu besuchen?«

»Vielen Dank. Gern.« Dazu würde es kaum kommen, dachte sie, aber es war nett von ihm, sie einzuladen.

»Was meinst du, Terry?« sagte Richard. »Ist März zu früh für unsere Europareise? Es ist doch besser, früh zu fahren, als zu warten, bis sich dort drüben alle auf die Füße treten.«

»März finde ich in Ordnung«, sagte sie.

»Uns hält hier nichts, oder? Ob ich das Wintersemester beende oder nicht, ist mir egal.«

»Nein, uns hält hier nichts.« Das sagte sich leicht. Es war auch leicht, all das zu glauben, und nicht weniger leicht, nichts davon zu glauben. Aber wenn es alles wahr wäre, wenn die Stelle wirklich existierte, das Theaterstück Erfolg hätte und sie nach Frankreich fahren könnte, nachdem sie wenigstens einmal etwas geleistet hatte – unvermittelt streckte Therese die Hand nach Richards Arm aus und tastete sich zu seinen Fingern hinunter. Richard war so überrascht, daß er mitten im Satz verstummte.

Am nächsten Nachmittag rief Therese die Nummer an, die Phil ihr gegeben hatte. Ein junges Mädchen antwortete in sehr geschäftsmäßigem Ton. Mr. Cortes war nicht im Haus, aber Phil McElroy habe ihnen von ihr berichtet. Sie hatte die Stelle; die Arbeit begann am 28. Dezember, mit fünfzig Dollar Wochensalär. Sie konnte vorher vorbeikommen und Mr. Cortes Arbeitsproben zeigen, wenn sie Wert darauf legte, aber nötig war es nicht, nicht bei jemandem, den Mr. McElroy so warm empfohlen hatte.

Therese rief Phil an, um ihm zu danken, doch niemand nahm ab. Sie schrieb ihm ein paar Worte und adressierte sie an das Black Cat Theatre.

3

Roberta Walls, die jüngste stellvertretende Abteilungsleiterin der Spielwarenabteilung, unterbrach ihre vormittägliche Hektik gerade lange genug, um Therese ins Ohr zu flüstern: »Wenn wir den Vierundzwanzigneunund-vierzig-Koffer heute nicht loskriegen, wird er am Montag runtergesetzt, und unsere Abteilung hat zwei Dollar Verlust!« Sie bedachte den braunen Pappkoffer auf der Ladentheke mit einer Kopfbewegung, drückte ihren Stapel grauer Kartons Miss Martucci in die Hände und eilte weiter.

Therese sah, wie die Verkäuferinnen hinter den langen Theken Roberta auswichen. Von neun Uhr morgens bis sechs Uhr abends eilte Roberta unermüdlich von Theke zu Theke und von einer Ecke des Geschosses zur anderen. Therese hatte gehört, daß Roberta sich um eine neue Beförderung bemühte. Sie trug eine rote Brille mit runden Einfassungen, und anders als die anderen schob sie die Ärmel ihres grünen Kittels über die Ellbogen hoch. Therese sah sie über einen Gang flitzen und aufgeregt und mit dramatischen Gesten auf Mrs. Hendrickson einreden. Mrs. Hendrickson nickte zustimmend, Roberta berührte sie vertraulich an der Schulter, und Therese verspürte einen leisen Stich der Eifersucht. Eifersucht, obwohl Mrs. Hendrickson ihr gleichgültig, sogar unsympathisch war.

»Führen Sie eine Stoffpuppe, die weint?«

Therese wußte nichts von der Existenz einer solchen Puppe in den Regalen, doch die Frau behauptete steif und fest, sie habe eine Anzeige von Frankenberg’s für diese Puppe gesehen. Therese zog einen Karton hervor, der ihre letzte Hoffnung in dieser Sache war, doch ergebnislos.

»Was duchd die?« fragte Miss Santini. Miss Santini war erkältet.

»Eine Stoffpuppe, die weint«, sagte Therese. Miss Santini war in letzter Zeit auffallend freundlich zu ihr gewesen. Therese dachte an das gestohlene Fleisch. Aber jetzt hob Miss Santini nur die Augenbrauen, schob achselzuckend die grellrote Unterlippe vor und wandte sich ab.

»Aus Stoff? Mit Rattenschwänzchen?« Miss Martucci, eine magere Italienerin mit wirrem Haarschopf und einer langen Wolfsnase, sah Therese an. »Paß auf, daß Roberta nichts mitkriegt«, sagte Miss Martucci mit einem vorsichtigen Blick in die Runde. »Paß auf, daß es niemand mitkriegt, aber im Untergeschoß gibt es diese Puppen.«

»Oh.« Die Spielwarenabteilung im Obergeschoß stand mit der im Untergeschoß auf Kriegsfuß. Die Taktik war die, den Kunden die kostspieligeren Spielwaren im siebten Stock aufzuschwatzen. Therese sagte der Frau, daß es die gewünschte Puppe im Untergeschoß gab.

»Versuchen Sie, das hier heute an den Mann zu bringen«, sagte Miss Davis im Vorbeisegeln zu ihr und klopfte mit den roten Nägeln ihrer Hand gegen einen beschädigten Koffer aus Krokodillederimitat.

Therese nickte.

»Haben Sie Puppen, die stehen können?«

Therese sah eine Frau mittleren Alters vor sich, an Krücken, die ihre Schultern hochschoben. Ihr Gesicht war anders als die übrigen Gesichter auf der anderen Seite der Theke; es war sanft, und die Augen hatten etwas Wissendes, als nähmen sie das, was sie erblickten, tatsächlich wahr.

»Die ist ein wenig größer, als ich mir vorgestellt hatte«, sagte die Frau, als Therese ihr eine Puppe zeigte. »Das tut mir leid. Haben Sie auch eine kleinere?«

»Ich glaube schon.« Therese ging den Gang entlang und merkte, daß die Frau mit den Krücken ihr folgte, um das Menschenknäuel an der Kasse herum, damit Therese nicht mit der Puppe zu ihr zurückgehen mußte. Mit einemmal hätte Therese am liebsten alle nur erdenklichen Mühen auf sich genommen, um genau die richtige Puppe zu finden. Aber die nächste Puppe war auch nicht das Gesuchte. Sie hatte kein echtes Haar. Therese suchte in einem anderen Fach und fand die gleiche Puppe mit echtem Haar. Sie weinte sogar, wenn man sie mit dem Kopf nach unten hielt. Es war die gewünschte Puppe. Therese legte sie behutsam in frisches Seidenpapier und in einen neuen Karton.

»Das ist wunderbar«, sagte die Frau mehrmals. »Die Puppe ist für eine Freundin in Australien, die Krankenschwester ist. Wir waren zusammen in der Ausbildung, und ich habe eine kleine Schwesternuniform für die Puppe geschneidert. Vielen herzlichen Dank. Und fröhliche Weihnachten!«

»Fröhliche Weihnachten!« sagte Therese lächelnd. Es war das erstemal, daß ein Kunde ihr fröhliche Weihnachten gewünscht hatte.

»Hatten Sie schon Ihre Pause, Miss Belivet?« fragte Mrs. Hendrickson so streng, als wäre es ein Tadel.

Nein, das hatte sie nicht. Aus dem Regal unter dem Packtisch holte sie ihr Notizbuch und den Roman, den sie gerade las, Porträt des Künstlers als junger Mann, weil Richard unbedingt wollte, daß sie ihn las. Wie jemand Gertrude Stein gelesen haben konnte, ohne Joyce zu kennen, sei ihm unbegreiflich, sagte er. Therese kam sich immer ein bißchen ignorant vor, wenn Richard mit ihr über Bücher sprach. Sie hatte alle Bücher der Bibliothek ihrer Schule verschlungen, doch die Bibliothek des Ordens von St. Margaret war alles andere als gut sortiert gewesen, das wußte sie jetzt, obwohl sie so unerwartete Funde wie Gertrude Stein bereitgehalten hatte.

Den Flur vor den Aufenthaltsräumen der Angestellten verstopften mit Kartonagen beladene Gabelstapler. Therese wartete auf eine Lücke.

»Püppchen!« rief ihr einer der Fahrer zu.

Therese lächelte, weil es so albern war. Sogar an der Garderobe im Untergeschoß riefen sie ihr morgens und abends »Püppchen!« nach.

»Püppchen, wartest du auf mich?« grölte die heisere Stimme wieder und übertönte das Krachen und Dröhnen der Gabelstapler.

Therese schlüpfte zwischen den Wagen hindurch und wich einem Gabelstapler aus, der auf sie zuhielt.

»Rauchen verboten!« rief eine Männerstimme, die äußerst verärgerte Stimme eines leitenden Angestellten; die Mädchen vor Therese, die sich Zigaretten angezündet hatten, bliesen den Rauch in die Luft, und kurz bevor sie die Zuflucht ihres Aufenthaltsraums erreichten, sagten sie laut wie aus einem Mund: »Für wen hält sich der denn, etwa für Mr. Frankenberg persönlich?«

»Huhuu, Püppchen!«

»He, Püppchen, bin ich nicht dein Typ?«

Ein Gabelstapler bremste vor ihr, und sie stieß sich das Bein an dem Metallrahmen an. Sie ging weiter, ohne die Verletzung anzusehen, während der Schmerz sich wie eine langsame Explosion entfaltete. Sie gelangte in das andersgeartete Chaos aus Frauenstimmen, Frauengesichtern und dem Geruch von Desinfektionsmitteln. Blut lief ihr in den Schuh, der Strumpf hatte ein zerfranstes Loch. Sie schob Hautfetzen zurück, und dann wurde ihr übel, und sie mußte sich an die Wand lehnen und an einem Wasserrohr festhalten. So verharrte sie für einige Sekunden und lauschte dem Stimmengewirr der Mädchen vor dem Spiegel. Dann befeuchtete sie Toilettenpapier und betupfte die Wunde, bis der Strumpf nicht mehr rot war, aber er rötete sich immer wieder.

»Alles in Ordnung, danke«, sagte sie zu dem Mädchen, das sich kurz zu ihr beugte und dann weiterging.

Zu guter Letzt blieb ihr nichts anderes übrig, als eine Damenbinde aus dem Automaten zu ziehen. Sie zupfte etwas Watte heraus, die sie mit der Gaze an ihrem Bein befestigte. Dann war es Zeit, wieder an die Arbeit zu gehen.

Ihre Blicke begegneten einander im selben Augenblick; Therese schaute von einem Karton auf, den sie öffnete, und die Frau wandte den Kopf, so daß sie Therese unmittelbar ansah. Sie war groß und blond, elegant und anmutig in dem weiten Pelzmantel, den sie mit einer in die Taille gestemmten Hand offenhielt. Ihre Augen waren grau, farblos, doch so eindringlich wie Licht oder Feuer, und unter ihrem Bann konnte Therese den Blick nicht abwenden. Stumm stand sie da, obwohl die Kundin vor ihr eine Frage wiederholte. Die andere Frau sah Therese ebenfalls unverwandt an, mit einer geistesabwesenden Miene, als überlege sie gleichzeitig, was sie hier kaufen wolle, und obwohl mehrere Verkäuferinnen zwischen ihnen standen, war Therese davon überzeugt, daß die Frau zu ihr kommen würde. Und dann sah Therese sie langsam auf die Theke zukommen, hörte ihr Herz pochen, als hätte es für einen Moment ausgesetzt, und spürte, wie die Röte ihr ins Gesicht stieg, als die Frau immer näher kam.

»Kann ich einen dieser Koffer sehen?« fragte die Frau, stützte sich auf die Theke und blickte durch die Glasscheibe hinunter.

Der beschädigte Koffer lag nur einen Meter entfernt. Therese drehte sich um und holte von ganz unten aus dem Stapel einen unberührten Karton. Als sie sich aufrichtete, sah die Frau sie an mit ihren gelassenen grauen Augen, deren Blick zu begegnen Therese so schwerfiel wie ihm auszuweichen.

»Den da hätte ich gerne, aber das geht wohl nicht, oder?« sagte die Frau mit einer Kopfbewegung zu dem braunen Koffer in dem Schaufenster hinter Therese.