5,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €

Mehr erfahren.

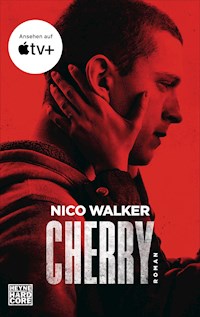

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Cleveland, 2003. Ein junger Mann beginnt sein Studium am College, wo er Emily kennenlernt. Sie verlieben sich Hals über Kopf und heiraten. Aber bald zieht Emily zurück zu ihrer Familie nach Pennsylvania, während er die Uni verlässt und der Armee beitritt. Im Irakkrieg erlebt er die Schrecken des Krieges, die er nach seiner Rückkehr nicht mehr aus dem Kopf bekommt. Der Kriegsheld verfällt den Drogen, während die Opioid-Epidemie Amerika überschwemmt. Um seine Sucht zu finanzieren, beginnt er Banken auszurauben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 442

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Das Buch

2003 beginnt ein junger Nobody sein Studium am College in Cleveland, wo er Emily kennenlernt. Sie teilen eine Vorliebe für Edward Albee und Ecstasy und verlieben sich Hals über Kopf. Aber bald zieht Emily zurück zu ihrer Familie nach Elba, New York. Er dagegen verlässt das College und tritt der Armee bei. Um ihre Beziehung zu untermauern, heiraten sie, bevor er in den Irak geschickt wird. Als Armeesanitäter trifft ihn das Grauen des Krieges vollkommen unvorbereitet. Seine Kameraden rauchen Weed, schnüffeln Klebstoff, nehmen Schmerzmittel, schauen Pornos. Viele von ihnen sterben. Die Fernehe übersteht den Kriegseinsatz, aber als er aus dem Irak zurückkehrt, treten bei ihm heftige posttraumatische Belastungsstörungen auf. Die Opioid-Krise hat sich im Mittleren Westen ausgebreitet. Bald ist er auf Heroin, und Emily auch. Ihre Versuche, ein geregeltes Leben zu führen, scheitern, und als die Sucht ihre Geldvorräte auffrisst, entschließt er sich zu der einen Sache, für die er Talent zu haben glaubt: Banken ausrauben.

Im Gefängnis auf einer alten Schreibmaschine runtergehämmert, markiert Cherry die Geburt einer neuen, kompromisslosen literarischen Stimme aus dem dunklen Herzen Amerikas.

Der Autor

Nico Walker stammt ursprünglich aus Cleveland. Als Militärsanitäter war er an mehr als 250 Einsätzen im Irak beteiligt. Derzeit sitzt er in Kentucky eine elfjährige Gefängnisstrafe wegen zehn Banküberfällen ab. Cherry ist sein Debütroman.

Nico Walker

Roman

Aus dem Amerikanischen

von Daniel Müller

WILHELM HEYNE VERLAG

MÜNCHEN

Die Originalausgabe erschien unter dem Titel CHERRYbei Alfred A. Knopf, a division of Random House LLC, New York.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Unter www.heyne-hardcore.de finden Sie das komplette Hardcore-Programm, den monatlichen Newsletter sowie alles rund um das Hardcore-Universum.

Weitere News unter www.heyne-hardcore.de/facebook

Copyright © 2018 by Nicholas Walker

Copyright © 2019 der deutschsprachigen Ausgabe

by Wilhelm Heyne Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

Redaktion: Thomas Brill

Covergestaltung: Nele Schütz Design

Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering

ISBN: 978-3-641-23511-6V002

Such use these times have got, that none must beg,

But those that have young limbs to lavish fast.

Thomas Nashe, Summer’s Last Will and Testament

And it feels like the whole wide world is raining down on you.

Toby Keith, »Courtesy of the Red, White and Blue«

Inhalt

Prolog

Teil Eins: Als das Leben gerade losging

Teil Zwei: Abenteuer

Teil Drei: Cherry

Teil Vier:Kolibri

Teil Fünf: Die große Junkie-Romanze

Teil Sechs: Niedergang

Anmerkung des Autors

Die Geschichte in diesem Buch ist frei erfunden.

Diese Dinge sind nie geschehen.

Diese Menschen haben nie existiert.

Prolog

Emily steht unter der Dusche. Ich bin dabei, mich anzuziehen. Im Halbdunkel des Zimmers suche ich nach einem Hemd ohne Blutflecke, kann aber keins finden. Auch die Hosen sind hinüber, allesamt im Schoß von den Brandlöchern der vielen Kippen übersät. Heroin-Chic, als wäre ich berühmt oder so was.

Ich gehe runter. Livinia hat ins Wohnzimmer gepisst, eine richtige Lache. »Verdammt, Livinia!«, sage ich, aber leise, damit sie es nicht hört. Sie ist eine gute Hündin. Wir haben es verkackt, sie stubenrein zu machen.

Ich hole Papiertücher und Reinigungsspray. Auf dem Küchentresen liegt eine Schachtel Pall Mall. Ich schüttle mir eine Zigarette raus und zünde sie an der Flamme des Gasherds an. Dann werfe ich einen Blick auf die Spritzen im Küchenschrank. Sie sind krumm und blutverschmiert, sehen aus wie Folterinstrumente. Daneben liegen zwei Hundeleinen, eine Schachtel Ohrstäbchen, eine Digitalwaage und zwei Löffel mit dreckigen Wattebällchen. Die Kanülen auf den Spritzen sind stumpf, aber wir haben keine anderen. Emily muss um zehn an der Uni sein, was ohnehin schon eine verdammt knappe Sache wird. Keine Zeit für neues Besteck, das muss warten. Es ist zwanzig vor neun, aber irgendwie werden wir es schon schaffen. Black wird heute pünktlich sein, bestimmt wird er das, und er wird etwas für uns dabeihaben, also mache ich mir keine Sorgen. Ich wische die Pisse mit den Papiertüchern auf, reinige die Stelle mit dem Spray und werfe die Tücher in den Müll.

Blacks Wagen rollt die Einfahrt hoch. Ich lasse ihn durch die Seitentür rein. Er reicht mir eine .45er, eingewickelt in einen blauen Lappen. »Machst du mir noch ein Gramm auf Pump klar?«

»Okay«, sagt er. »Damit sind’s siebenhundertzwanzig.«

»Kein Problem.«

Ich hole ihm die Waage aus dem Küchenschrank. Er macht sich daran, das Gramm abzuwiegen.

»Das Dope gestern war null drei zu leicht«, sage ich.

Er weiß es, aber er sagt nichts dazu. Das machen diese Typen immer so. Erst geben sie dir zu wenig. Und dann, obwohl sie wissen, dass es zu wenig war, stellen sie dich als den Verspulten hin, der es nicht mehr rafft.

»Weißt doch noch, oder? Ich hab dich noch deswegen angerufen.«

Er weiß es, aber er muss jetzt den Dummen spielen. Er ist schließlich ein Dope Boy.

»Ach, komm schon«, sage ich. »Jetzt sei kein Arsch, Mann. Du hast es mir berechnet, als wär mit den zwei Gramm alles korrekt gewesen. War’s aber nicht. Ist ja außerdem nicht so, als würdest du nicht bald deine Kohle kriegen.«

Er sagt okay.

Ich gehe zur Treppe und rufe Emily. »Hey, Baby. Black ist hier. Komm runter und gönn dir was von dem Stoff.«

Sie sagt, sie sei gleich unten.

Ich teile das Heroin und lege zwei saubere Löffel bereit. Einen für mich, einen für mein Mädchen. Ich fülle ein Glas mit Wasser und ziehe die Spritze auf. Dann drücke ich den Kolben in den Zylinder, kräftig, um das geronnene Blut aus der Kanüle zu spülen. Ich ziehe noch mal Wasser auf und lasse es auf den Löffel tropfen. Während ich Emilys Schritte auf der Treppe höre, rühre ich das Heroin in das Wasser auf dem Löffel und gehe rüber zum Gasherd. Emily sagt Hi zu Black. Black sagt Hi zu Emily. »Dein Schuss liegt drüben auf dem Küchentresen«, sage ich zu Emily.

»Danke, Baby«, sagt sie.

Ich schalte den Gasherd ein, regle die Flamme auf die unterste Stufe runter und halte den Löffel drüber, bis der Stoff zu zischen beginnt. Dann nehme ich den Löffel von der Flamme. Emily hat mir ein Wattebällchen vorbereitet. Sie weiß, dass ich’s eilig habe. Ihr Haar ist noch nass. Ich nehme den Watteball und lege ihn auf den Löffel. Er wird dunkel und schwillt an. Ich ziehe den Schuss durch das Wattebällchen auf und schnipse mit dem Finger gegen die Spritze, um die Luftblasen loszuwerden. Das, was jetzt noch im Zylinder ist, sieht verdammt dunkel aus.

»Willst du alles auf einmal drücken?«

»Ja.«

»Sicher, dass das eine gute Idee ist, Baby?«

»Ach, wird schon schiefgehen. Außerdem muss ich nachher eh wieder neuen Stoff klarmachen. Ist also doppelt egal.«

Es tut etwas mehr weh, wenn die Nadel so stumpf ist. Außerdem ist es dann schwieriger, eine Vene zu treffen. Ich erwische aber gleich eine. Gutes Omen. Das wird mein Glückstag.

Ich drücke mir den Stoff rein.

Zuerst kommt der Geschmack, dann der Rush. Mit einem Mal fühlt sich alles richtig an, die Wärme strömt durch meinen Körper. Doch plötzlich wird der Geschmack stärker als sonst. So stark, es ist ekelhaft. Ein Klingeln in meinen Ohren, und dann kapiere ich es. Ich kapiere, dass ich immer schon tot war.

Ich liege auf dem Küchenboden. Meine Eier sind eiskalt.

Emily ist über mich gebeugt. »Komm schon!«, sagt sie.

Ich hebe den Kopf, schaue Emily an, dann rüber zu Black, der am Küchentresen lehnt. Ich will ihm ins Gesicht lachen, aber ich krieg’s nicht hin.

Emilys Hände sind kalt. »Jetzt sag doch was!«

Meine Hose ist offen, meine Unterhose voller Eiswürfel.

»Hast du mir das Eis in die Hose gesteckt?«

»Ich dachte, du würdest draufgehen«, sagt sie.

»Was nicht ist, kann noch werden.«

Sie ist kurz davor, in Tränen auszubrechen. »Tut mir leid. War nur Spaß«, sage ich. »Das mit dem Eis war gut. Kein Grund, sich zu schämen. Hast toll reagiert, wirklich.«

»Du verdammter Scheißkerl!«

»Meine Güte, Emily! Was willst du denn von mir?«

Ich stehe auf, gehe zur Spüle und pule mir die Eiswürfel aus der Unterhose. Mein Schwanz ist zu sehen. Kein toller Anblick, so kalt, wie er ist.

»Hätte ich das gewusst, hätte ich mich rasiert.«

Black geht aus der Küche.

»Bist du okay?«

»Ja, alles okay. Mach dir deinen Stoff klar, Babe. Es ist fast neun, und ich muss dich noch zur Uni bringen.«

Ich hebe die Eiswürfelformen vom Boden auf. Sie haben unterschiedliche Farben: Grün, Blau und Weiß. Ich fülle sie in der Spüle mit Wasser und stelle sie wieder ins Gefrierfach.

Manchmal tut mir Livinia leid. »Wir schaffen uns einen Hund an«, hatten wir gesagt. »Dann sind wir keine Junkies mehr.« Also schafften wir uns einen Hund an. Junkies blieben wir trotzdem. Junkies mit Hund.

Black ist im Wohnzimmer. Ich zeichne ihm einen Plan. »Das hier ist die Lancashire, das die Hampshire und das hier die Coventry. Ich parke hier oben, hinter dem Stoppschild, also da, wo die Straße keine Einbahnstraße mehr ist. Du sammelst mich da auf und bringst mich rüber zur Lancashire. Auf der Lancashire hältst du ein paar Gebäude vor der Ecke hier und lässt mich raus. Dann fährst du zum Parkplatz hinter dieser Ladenzeile und wartest auf mich, okay? Ich geh rein und bin im Handumdrehen wieder draußen. Dann komme ich hier hinten zu dir durch. Anschließend musst du mich nur bei meinem Wagen absetzen. Das ist alles. Später treffen wir uns hier, teilen die Kohle, und fertig ist der Lack. Hört sich gut an?«

»Ja. Hört sich gut an.«

»Dann bist du dabei?«

»Yeah.«

»In Ordnung. Gib mir eine Sekunde, und wir machen uns auf den Weg. Emily muss um zehn ein Seminar halten.«

Sie ist in der Küche, fühlt sich besser nach dem Schuss.

»Ich mach mich auf«, sage ich. »Bin gleich zurück.«

»Sei vorsichtig«, sagt sie.

Ich verspreche, vorsichtig zu sein.

Wir wohnen in einer Straße mit roten und weißen Häusern. Eigentlich gehören wir nicht hierher, also Emily und ich. Aber wir sind happy, hier zu sein, und gleichzeitig oft traurig, weil es sich so anfühlt, als würde uns alles entgleiten.

Manchmal dreht sie auf, wird laut und schreit mich wegen irgendeinem Scheiß an, als könnte ich etwas an der Situation ändern. »Was zum Henker ist los mit dir?«, frage ich sie dann. »Bist du durchgedreht oder was? Warum schlägst du hier Alarm, als würde dich jemand umbringen? Bringt dich etwa jemand um? Bringe ich dich vielleicht um? Die Nachbarn werden denken, dass ich dich umbringe, und dann rufen sie die Bullen. Und wenn die Bullen erst mal hier sind und mich gesehen haben, werden sie sich sagen: ›Mensch, der Junge sieht ja aus wie der Kerl, der die ganzen scheiß Überfälle macht.‹ Dann stecken sie mich in den Knast, und du wirst dich verdammt elend fühlen.«

Manchmal sagt sie dann, es tue ihr leid. Manchmal sagt sie auch gar nichts. Manchmal schlägt sie mich, gegen den Hals oder so. »Aua, verdammt!«, sage ich dann. »Baby, warum hast du mir gegen den Hals gehauen?«

Dann rennt sie hoch, schließt sich für ein paar Stunden im Bad ein, während ich unten sitze und mir die Augen ausheule, wegen ihr. Ich liebe sie so sehr, fast fühlt es sich an, als würde ich draufgehen, wenn sie so eine Nummer abzieht. Sie ist wunderschön, und ich sag ihr die ganze Zeit, wie wunderschön sie ist. Ich glaube, sie würde alles für mich tun.

Ich gehe zum Wagen, steige ein und setze auf die Straße zurück. An der Ampel stehe ich hinter Black. Ich kann Black nicht besonders leiden. Der Kerl denkt ständig nur daran, wie er dich linken kann. Was Dope Boys angeht, ist er aber ganz in Ordnung. Seine Brüder sitzen alle im Knast.

Der Ampelpfeil wird grün. Black biegt nach links ab, ich fahre ihm hinterher. Auf der Cedar Road überhole ich. Es ist bewölkt und trotzdem ein heller Morgen – ein heller, bewölkter Morgen. Gerade Frühling. Vielleicht bleibt es ja für immer so. Das wäre schön, aber es ist ein ziemlich kindischer Wunsch.

Ich fahre über die South Taylor, vorbei an der Apotheke, dem geschlossenen KFC, dem Wendy’s, der Highschool, dem Kino. Dann kommt die Lee Road, noch eine Apotheke, noch ein paar Gebäude. Ich bin fünfundzwanzig Jahre alt und verstehe nicht, was die Leute machen. Es ist, als würde das alles aus nichts bestehen und würde durch nichts zusammengehalten. Und wenn ich sie dann reden höre, die Leute, dann wird alles nur noch schlimmer.

Die Ampel am Meadowbrook Boulevard schaffe ich nicht mehr. An der Coventry fahre ich rechts, folge der Straße bis zur Hampshire und biege dort links ab. Hier haben sie die Straßenschilder bunt angemalt, Batikstyle. Ich habe mal in dieser Gegend gewohnt, vor der Sache mit den Straßenschildern, aber das ging dann nicht mehr. Irgendwann gafften mich alle an, als hätte ich Scheiße im Gesicht.

Ich fahre die Hampshire hoch, eine Einbahnstraße mit Mietshäusern aus Backstein auf beiden Seiten. Einige der Apartments haben Balkone. Die Bäume in der Straße sind schön. Bei den Dingern kapier ich zwar auch nicht, was die sollen, aber ich mag sie. Ich glaube, ich würde sie alle mögen. Es müsste schon ein ziemlich abgefuckter Baum sein, damit ich ihn nicht mag.

Nach dem Stoppschild ist die Straße wieder in beide Richtungen befahrbar. Links und rechts stehen Ein- und Zweifamilienhäuser, alle hübsch anzusehen. Hier gibt es noch mehr Bäume, größere noch dazu. Ich wende auf der Straße und parke an der Bordsteinkante. Black hält ebenfalls. Ich steige bei ihm ein. Er fährt zweimal links, rüber auf die Lancashire Road. Ein Stück die Straße runter hält er vor der Ecke. Das war’s, mehr ist jetzt nicht zu tun.

Irgendwann, irgendwie bin ich in diese Sache reingeraten. Mit der Zeit ist es zu einer Art Angewohnheit für mich geworden. Eins führt zum anderen und dann zum nächsten. Mal ist es besser, mal schlechter. Eines Tages merkst du dann, dass die Sache aus dem Ruder gelaufen ist, obwohl du bis dahin geglaubt hast, es wäre nichts Ernstes. Und manchmal machst du einen auf verrückt, hast eine Knarre dabei, aber selbst dann ist es normalerweise keine große Sache.

Ich öffne die Tür, das piepende Warnsignal des Wagens ertönt. »Ich bin gleich wieder draußen. Besser, du fährst sofort zum Treffpunkt. Du weißt doch, wo du hinmusst, oder?«

»Yeah, weiß ich.«

»Einfach dreimal links, dann verfährst du dich nicht.«

»Okay.«

»Sicher, dass du das durchziehen willst? Siehst nämlich nicht danach aus. Noch kannst du deine Meinung ändern.«

»Nee, passt schon, alles in Ordnung.«

»Okay. Dann treffen wir uns in ungefähr zwei Minuten auf dem Parkplatz. Versetz mich nicht, okay?«

»Geht klar«, sagt er.

»Kinderspiel, oder?«

»Kinderspiel.«

Ich gehe auf dem Bürgersteig entlang. Auf dem Kopf trage ich ein Baseballcap der Cleveland Indians, um den Hals einen roten Schal. Dazu einen blauen Kapuzenpullover, ein weißes Hemd, eine Jeans, weiße Adidas. Unauffällige Klamotten. Die Pistole steckt im Hosenbund. Als ich an den Geldautomaten vorbeikomme, ziehe ich den Schal hoch, sodass er die untere Hälfte meines Gesichts bedeckt. Ob das noch was bringt, ist jedoch fraglich. Ich mache das schon eine ganze Weile, und wie mein Gesicht aussieht, ist mittlerweile kein großes Geheimnis mehr. Dann kommt ein Typ durch die Tür. Ich gehe rein, ohne mir auch nur die geringsten Sorgen zu machen. Drinnen ziehe ich die Pistole raus, sodass alle Welt sie sehen kann. »Keinen Alarm, bitte!«, rufe ich. »Nach mir wird gefahndet. Die legen mich sonst um.«

Ist natürlich alles nicht so gemeint, und ich glaube, die Leute hier wissen das auch. Aber trotzdem: Es ist ein Banküberfall, verdammt, und ich verschwinde erst, wenn ich ein bisschen Kohle in der Tasche habe.

Ich gehe zum Schalter. Die Pistole habe ich mittlerweile nach unten auf den Boden gerichtet. Wäre Quatsch, eine große Sache draus zu machen. Wenn du Banken überfällst, wirst du meistens Frauen ausrauben. Dementsprechend solltest du dich auch aufführen und nicht unhöflich sein. Solange du höflich bist, haben diese Frauen in achtzig Prozent der Fälle noch nicht mal etwas dagegen, dass du die Bank ausraubst. Wahrscheinlich ist es sogar eine willkommene Abwechslung für sie. Natürlich gibt es Ausnahmen. Rund zwanzig Prozent sind dir feindselig gesinnt. Einmal war da diese Lady, die aussah wie Janet Reno, die Justizministerin, und die wollte nur tausendachthundert Dollar rausrücken, keinen Cent mehr. Die hätte lieber mit angesehen, wie alle Kunden und Angestellten draufgehen, als nur noch einen weiteren Cent aus der Kasse zu fischen. Wahrscheinlich fand sie, die Bank sei im Recht. Aber gut, diese Frau war fanatisch. Normalerweise sind die Kassiererinnen ganz in Ordnung. Du schiebst ihnen einen Zettel zu, auf dem steht, dass du da bist, um die Bank auszurauben, oder du sagst es ihnen, und schon greifen sie in die Kassenlade und blättern dir die Scheine auf den Tresen. Dann nimmst du das Geld und verschwindest. Mehr ist es nicht. Eigentlich läuft es immer recht zivilisiert ab. Es ist wie ein stiller Witz zwischen dir und der Bankangestellten. Ich sage »Witz«, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass irgendwer von denen jemals wirklich geglaubt hat, ich würde Ernst machen, wenn es hart auf hart käme. Trotzdem gebe ich mir Mühe und versuche, zumindest ein wenig durchgedreht und unberechenbar rüberzukommen, denn ich will nicht, dass irgendjemand Ärger wegen mir kriegt. In meinem Gesicht sitzt jede Menge Traurigkeit, die es zu überspielen gilt. Also schneide ich Grimassen, um wie ein durchgeknallter Freak zu wirken. Andernfalls könnten die Leute hinter dem Schalter mich nämlich für einen Schisser halten. Das Risiko bei der Sache: Manchmal glauben sie, du bist ein durchgedrehter Schisser. Aber ich tue, was ich kann, denn sonst kommt später der Filialleiter zur Kassiererin und sagt: »Warum haben Sie diesem Schisser überhaupt Geld gegeben? Sie sind gefeuert!« Dann geht sie nach Hause und muss den Kids erzählen, dass Weihnachten ausfällt.

Aber egal. Jedenfalls stehe ich am Schalter, vor mir eine Kassiererin. »Ist nichts Persönliches …«, beginne ich.

Und dann, es ist kaum zu glauben, erkenne ich sie, und sie erkennt mich! Ich hatte da diese andere Bank überfallen, drüben in Lakewood, vor einem Monat vielleicht. Wann genau, kann ich nicht mehr sagen. Die Tage fließen ineinander. Da habe ich zwar eine andere Kassiererin ausgeraubt, aber die Bankangestellte, die jetzt vor mir sitzt, war damals auch in der Filiale gewesen. Dieser Überfall in Lakewood war eine wirklich komische Nummer. Die Kassiererin legte mir tausendvierhundert Dollar auf den Tresen und sagte dann, das sei alles. Ich merkte an ihrer Stimme, dass sie log, und dachte nur: Die hält dich ganz offenbar für einen Vollidioten. Aber egal. Sie war hübsch, und eigentlich war es mir nie darum gegangen, richtig viel Geld zu erbeuten. Ich wollte immer nur so viel, dass es für den Moment reicht.

Ich stehe also vor dieser Kassiererin, und wir haben einander erkannt, aber es ist kein großes Ding. Ich glaube nicht, dass sie etwas gegen mich hat. Möglicherweise sind wir sogar gleich alt. Sie ist genauso blass wie ich und hat dunkles Haar. Ihre Augen sind blau, mit goldfarbenen Sprengseln drin. Wenn die Dinge anders lägen, könnte ich mich gut und gerne in sie verlieben. Irgendwie gibt es da nämlich einen Vibe zwischen uns.

»Tut mir leid«, sage ich.

»Schon okay.«

»Wie heißt du?«

»Vanessa.«

»Tut mir leid, Vanessa.«

»Und wie heißt du?«

»Sehr witzig, Vanessa.«

Rasch leert sie die Kassenlade vor sich. Gut so, ich hatte nämlich nicht vor, mich lange aufzuhalten. Keine Viertelmeile entfernt gibt es eine Polizeistation. Ich greife mir die Geldscheinstapel vom Tresen und stopfe sie in meine Hosentaschen. Die Stapel sehen okay aus. Eigentlich spielt es keine Rolle, dass es nie wirklich viel ist. Du nimmst, was du kriegen kannst, und siehst zu, dass du dich vom Acker machst. Wie bei einer Fahrerflucht. Hauptsache, du kommst davon.

Wichtig ist jetzt: schnell verschwinden.

Ich stürze durch die Tür, dann um die Ecke und vorbei an den Geldautomaten. Anstatt die Straße wieder hochzurennen, biege ich ab: hinter das Bankgebäude und vorbei an den Müllcontainern und dem Haus, in dessen Obergeschoss ich mal gewohnt habe. Dann die Stufen runter zur Rückseite des halb vegetarischen Restaurants und weiter zu dem Maschendrahtzaun. Da ist schon der Parkplatz, aber Black ist weit und breit nicht zu sehen. Ich bin nicht sonderlich überrascht, denn das ist absolut typisch für einen Dope Boy wie ihn.

Wichtig ist jetzt: nicht rennen.

Mein Auto steht nur einen Häuserblock entfernt, kein Ding eigentlich. Ich denke, ich kann es schaffen. Der Parkplatz ist auf drei Seiten von Gebäuden begrenzt, hohe Wände mit vielen Fenstern, die alle auf mich herabstarren. Ich nehme das Basecap ab und lege die Pistole hinein. Sie hat ein ziemliches Gewicht, denn das Magazin ist voll. Anders würde es keinen Sinn für mich ergeben. Eigentlich ist die Pistole zu schwer, um sie in einem Basecap herumzutragen. Momentan geht’s aber nicht anders, denn ich habe noch ein Stück Weg vor mir und keine Lust, dass mir wegen dem schweren Ding im Bund die Hose runterrutscht.

Ich gehe die Stufen runter, die zum Parkplatz führen. In der linken Hand trage ich das Basecap, in dem die Pistole liegt. Ich überquere den Parkplatz. Weit und breit niemand zu sehen. Die Pistole ist in dem Basecap nicht sonderlich gut versteckt. Also nehme ich im Gehen den Schal ab, rolle ihn ein wenig zusammen und lege ihn auf die Pistole. So ist es ein bisschen besser. Aus meinen Hosentaschen lugen die Geldscheine hervor. Ich muss aufpassen, dass sie nicht herausfallen. Am Bürgersteig gehe ich nach links, die Hampshire hoch. Sie werden die Mayfield entlangkommen. Wenn sie mich kriegen, bin ich am Arsch.

Manchmal frage ich mich, ob meine Jugend nicht verschwendet war. Es ist nicht so, als würde die Schönheit der Dinge an mir vorüberziehen. Im Gegenteil, ich sauge sie auf, nehme sie mir zu Herzen, und oft machen mich diese Dinge fertig, bis ich fast an ihnen zugrunde gehe. Das ist es also nicht. Es ist nur so, dass da irgendetwas in mir ist, irgendetwas, das mich stets weggezogen hat. Es ist ein Teil von mir, und doch kann ich ihn nicht mal erklären.

Auf der Straße ist niemand zu sehen, außer dieser Typ vor mir. Er geht auf demselben Bürgersteig wie ich, kommt vom Ende des Häuserblocks in meine Richtung. Gleich werden wir aufeinandertreffen. Er ist wie ein älterer Herr gekleidet. Gutes Zeichen, denn wenn er alt ist, wird er sich bestimmt einen Scheiß dafür interessieren, was ich mache. Wichtig ist jetzt: nicht so wirken, als hätte man gerade eine Bank ausgeraubt.

Tu so, als müsstest du irgendwohin, irgendwen treffen.

Als würdest du die Polizei mögen.

Als hättest du noch nie Drogen genommen.

Als würdest du Amerika so sehr lieben, dass es fast schon wieder bescheuert ist.

Aber lass dir um Himmels willen nicht anmerken, dass du gerade eine Bank ausgeraubt hast.

Und renne nicht.

Wichtig ist jetzt: nicht rennen.

Das Sirenengeheul kommt die Mayfield hoch. Das Gras neben dem Gehweg ist wie ein Teenie-Girl, und die Stufen, die Stufen sind verdammt nochmal wundervoll! Da balgt sich eine ganze Schar von Staren um einen durchgesifften Müllsack. Es geht richtig zur Sache. Der mit den größten Eiern hält die anderen in Schach. Später wird er sich die Leckerbissen aus dem Müll rauspicken können.

Das ist sie, diese Schönheit der Dinge, die mir das Herz zerreißt. Ich wünschte, ich könnte mich ins Gras legen und für eine Weile entspannen, aber das ist nicht drin, unmöglich. Die Pistole in meinem Basecap wäre etwas auffällig, die aus meinen Hosentaschen lugenden Geldscheine ebenfalls. Und die Sirenen plärren allen entgegen, dass ich ein verdammter Scheißkerl bin. Ich wette, die warten nur drauf, dass ich irgendetwas abziehe, damit sie den Boden mit meinem Blut tränken und später ihren Frauen davon erzählen können.

Ich sage Guten Morgen zu dem Alten. Auch er sagt Guten Morgen. Falls er mich wegen irgendetwas verdächtigt, ist er nett genug, sich nichts anmerken zu lassen. Wir gehen unserer Wege.

Drei Viertel der Strecke sind geschafft.

Vielleicht komme ich davon.

Da sind die Sirenen.

Da kommen ihre Gangster.

Die Sirenen schreien jetzt förmlich, kommen näher und näher.

Frieden erfüllt mich.

TEIL EINS

Als das Leben gerade losging

Wenn du wüsstest, was für eine Angst ich hatte, du könntest weggehen und mich alleinlassen! Und jetzt sag ich dir auch, was im Zoo passiert ist.

Edward Albee,Die Zoogeschichte

Kapitel 1

Emily trug damals oft ein weißes Band um den Hals. Sie hauchte und säuselte beim Reden und war in ihrer Art so nett, dass man nicht recht wusste, ob sie eine Schlampe oder einfach nur ziemlich unkompliziert war. Von Anfang an brannte ich darauf, es herauszufinden. Aber ich hatte bereits eine Freundin, zumindest glaubte ich das, und ich war schüchtern.

Wir waren achtzehn und lernten uns an der Uni kennen. Sie hatte Geldsorgen, ich setzte jeden Tag sieben Dollar in Zigarettenqualm um. Sie meinte, mein Pullover sei es gewesen. Der habe ihre Aufmerksamkeit geweckt, wegen ihm habe sie mit mir sprechen wollen. Ein grauer Cardigan, Wolle, drei Knöpfe, von Gap. Der Pullover eines traurigen alten Bastards, hatte sie gesagt. Und recht damit gehabt.

Sie mochte Modest Mouse und spielte mir Night On The Sun vor. Dann brachte sie mich dazu, zwei Theaterstücke von Edward Albee zu lesen. Ein spleeniger Wichser, dieser Albee, aber gut. Ich begann, an sie zu denken. Ihre Augen waren grün, voller Licht und Mitgefühl, manchmal auch von Melancholie durchzogen und nicht komplett unschuldig. Sie erzählte mir von den stillgelegten Fabriken und dem Friedhof nahe dem Haus, in dem sie aufgewachsen war. Von den Orten, an denen sie sich die Knie aufgeschrammt hatte. Ihre Stimme verzauberte mich.

So findest du zu der einen, die dir das Herz bricht.

Damals hatte ich von nichts eine Ahnung. Ich ging gerade auf Pappen ab und hatte eine Freundin, Madison Kowalski. Sie hielt mich für eine bitchende Nervensäge, was ich mir wahrscheinlich selbst zuzuschreiben hatte. Trotzdem, sie war eine Fotze, denn eigentlich hätte sie ja mein Mädchen sein sollen. Stattdessen lutschte sie Mark Fuller den Schwanz, auf dem Parkplatz vom Olive Garden Restaurant in Woodmere. Es machte mich fertig, als ich es herausfand, aber ich vergab ihr.

»Weil ich dich liebe«, sagte ich.

»Ich liebe dich auch«, sagte sie.

Mark Fuller war Lacrosse-Spieler, ein ziemlich guter noch dazu. Genau genommen eine kleine Berühmtheit. Er hatte helle Strähnchen im Haar. Vielleicht hätte ich mir auch Strähnchen machen sollen, aber ich tat es nicht. Es gab jede Menge Mädels, die gern mit Mark zusammen gewesen wären. Deshalb konnte er es sich auch erlauben, den Kopf von Madison so tief auf seinen Schwanz runterzudrücken, dass sie würgen musste. Später sagte sie deshalb mal zu mir: »Ich find’s echt gut, dass du meinen Kopf nicht so runterdrückst.«

Der Gedanke daran brachte mich um, aber ich konnte nicht anders und grübelte trotzdem darüber nach. Was mich auch schaffte, war die ewige Brüterei darüber, dass man doch eigentlich verliebt in seine Freundin sein sollte. Ich hatte eine Menge schlechter Ratschläge bekommen. Es war 2003, und es sah verdammt danach aus, dass alles den Bach runterging.

Madison zog nach New Jersey, um an der Rutgers zu studieren. Ich wusste nicht, warum sie sich ausgerechnet für diese Uni entschieden hatte. Ich hatte keine Ahnung von Unis. Sie war jedoch clever, zumindest hatte sie gute Noten. Bei mir lag der Fall anders. Ich blieb in den Suburbs östlich von Cleveland, Ohio, wo ich schon lebte, seitdem ich zehn war, und ging auf eine der kleinen Unis dort. Es war die mit den Jesuiten. Viele der Studenten dort waren Idioten, aber es war eine gute Uni. Eigentlich hätte ich überhaupt nicht zur Uni gehen sollen, aber meine Eltern hatten das Geld, und so wurde es irgendwie von mir erwartet. Wir waren keine übermäßig kultivierten Leute und ich kein Akademikersöhnchen, dem Daddy einen Platz an seiner ehemaligen Uni zugeschanzt hatte. Überhaupt nicht. Für meine Eltern war mein Studium eine Art Ersatz für das eigene Versäumnis, eine dieser Stellvertreterhandlungen, bei denen das Versagen des Kindes oft vorprogrammiert ist. Sie wären so gern zur Uni gegangen, meinten sie, hätten nichts lieber getan, als sich die Zeit mit Lektürelisten zu Francis Bacon und ähnlichem Scheiß zu vertreiben. Warum ich denn nicht glücklich sei? Ich wusste es nicht. Alles, was ich wusste, war, dass die Welt verkehrt und ich mittendrin war. Deshalb ging ich also zur Uni, weil man es mir so gesagt hatte. Ein Fehler. Aber gut, manche Sachen kann man sich eben nicht aussuchen.

Ich verkaufte Drogen, aber ich war kein fieser Ticker oder so. Ich tat niemandem etwas zuleide, ich aß noch nicht mal Fleisch. Ich hatte einen Job in einem Schuhladen. Noch ein Fehler. Denn ich interessierte mich absolut nicht für Schuhe. Null. Wieder war mein Versagen vorprogrammiert. Ich versuchte es trotzdem. Ich arbeitete fast jeden Tag, immer nachmittags, wenn ich eigentlich bessere Sachen hätte unternehmen können. Und tatsächlich wäre alles Mögliche besser gewesen, denn der Stundenlohn betrug nur sechs Dollar. Mein Schamgefühl war jedoch sehr ausgeprägt und sorgte dafür, dass ich weitermachte und mich nicht ein einziges Mal krankmeldete.

Vormittags ging ich zu den Vorlesungen, manchmal klemmte ich mir auch die eine oder andere. Wieder dieses Schamgefühl: Ich drückte mich vor Lehrveranstaltungen, weil ich mich schämte. Ein Seminar verpasste ich allerdings nie. English Studies. Die Veranstaltung selbst war scheiße, aber ich ging trotzdem immer hin, weil ich wusste, dass Emily da sein würde. Wir saßen nebeneinander und kamen ins Gespräch.

Sie stammte aus Elba, New York, das nicht weit von Cleveland entfernt ist und auch an einem See liegt. Im Grunde dieselbe Art Stadt, nur noch etwas beschissener vielleicht. Sie war beeindruckt, dass ich einen Job in einem Schuhladen hatte. Beeindruckt, dass ich Drogen verkaufte. Sie erzählte mir, sie sei nur mit Mädchen zur Schule gegangen und von Nonnen unterrichtet worden. Wie sie es darstellte, musste man annehmen, dass sie nichts über Jungs wusste. Wie sich später herausstellte, stimmte das nicht ganz, aber egal. Sie hatte ein gutes Herz, und ich mochte sie. Ich mochte sie mehr, als ich Madison mochte. Irgendwie hing ich aber immer noch an Madison. Ich zeigte Emily sogar mal ein Bild von ihr.

»Das ist Madison«, sagte ich.

»Sie ist wunderschön«, erwiderte Emily.

Madison war tatsächlich wunderschön.

Es gibt unendlich viele Frauen auf der Welt. Manchmal überfordert mich der Gedanke daran, dass es so viele sein sollen. Dass es bei allen beginnt, wie es eben beginnt – mit all diesem strahlenden Licht, diesen unsichtbaren Welten, diesen geheimen Sprachen und dem ganzen anderen Kram, den man als Mädchen eben so hat. Und dass wir dann kommen und alles kaputt machen. Sicher wurde auch ich von dem einen oder anderen Girl mal verarscht und durch die Mangel gedreht, bis ich ein emotionales Wrack war. Aber mir war immer klar gewesen: Das kommt nicht von ungefähr. Diese Frau ist zuvor von anderen Typen zerfleischt worden. Typen wie mir.

Ich will nicht lügen, zumindest nicht mehr als unbedingt notwendig. Als ich Emily zum ersten Mal sah, dachte ich: Mann, die würde ich gern mal flachlegen. So scheiße war ich. Es war dann aber irgendwie Schicksal, oder zumindest so etwas in der Art, dass wir zusammenkamen. Ob ich sie je verdiente, ist eine andere Frage. Dass sich mein Leben in einen Haufen Dreck verwandelte, war ganz gewiss nicht ihre Schuld. Ich denke, das sollte ich an dieser Stelle sagen.

Kapitel 2

Ich fuhr mit dem Greyhound nach New Jersey, um Madison an der Rutgers zu besuchen. Sie wohnte im Studentenwohnheim. Ihr Bett war zu klein für zwei Personen und ziemlich unbequem. Aber immerhin war ihre Zimmernachbarin übers Wochenende nach Hause gefahren. Madison konnte sie nicht ausstehen. Sie meinte, sie sei hochnäsig. Ich fragte, warum ihre Mitbewohnerin nach Hause gefahren sei. Großmutter gestorben, antwortete Madison. Ich sagte, das tue mir leid. Sie meinte nur: »Scheiß auf die Alte.«

Der Plan war, dass ich zwei Nächte blieb. Madison nahm mich auf ein paar Partys mit. Eigentlich dackelte ich ihr nur hinterher. Wir waren mit ihren Kommilitoninnen aus dem Wohnheim unterwegs, die alle schon beste Freundinnen zu sein schienen. Sie stürzten in die Nacht hinaus und schrien die vorbeifahrenden Autos an, ganz besonders Madison.

Die Partys waren scheiße. Keiner nahm Drogen, alle tranken nur Bier. Wildfremde Kerle schienen Madison zu kennen. Sie ging erst seit einem Monat auf die Rutgers, aber diese Typen kannten sie. Das hatte sehr wahrscheinlich damit zu tun, dass Madison verdammt nuttig tanzen konnte. Das war einfach ihr Ding und eigentlich auch kein Problem. Ist nur komisch, wenn du der Typ bist, der dumm auf der Party rumsteht, während dein Mädchen auf dem Tresen tanzt, als würde sie einen Unsichtbaren ficken. Irgendwann weißt du nicht mehr, was du während der Show anstellen sollst.

Wir landeten in einem Verbindungshaus, genauer gesagt in einem sperrholzgetäfelten Keller, einer Art Dungeon für Sauf- und Sexorgien, trostlos wie sonst was. Es lief ein Song, der damals sehr angesagt war. Textlich ging es darum, Frauen auf dem Boden kriechen zu lassen und mit Sperma zu besudeln. Madison konnte nicht anders und tanzte. Ich verlor sie irgendwann aus den Augen, lehnte mich an die Wand und wartete darauf, dass die Sache zu Ende ging.

Ich trank ein Natural Ice. Widerliches Bier, aber immerhin kalt und außerdem so billig, dass es mir, blank wie ich war, trotzdem ganz gut schmeckte. Dann kam Jessie zu mir. Jessie war eine von Madisons Freundinnen aus dem Studentenwohnheim. Sie hatte unglaubliche Titten und war echt nett. Einen Augenblick lang schaute sie mich traurig an und sagte dann: »Schlechte Nachrichten, Kleiner. Madison verarscht dich.«

Dann kam der Morgen, an dem ich nach Cleveland zurückfahren sollte. Wir hatten keine Gummis mehr. Obwohl sie die Pille nahm, bestand Madison stets auf Gummis. Keine Ahnung, was das sollte. »Wir brauchen doch die beschissenen Präser gar nicht, oder?«, sagte ich.

Sie meinte, wir bräuchten sehr wohl welche. Auf der Toilette gebe es einen Automaten. Das passte, denn ich hatte sowieso nur noch Kleingeld. Es war jedoch ein Wohnheim für Studentinnen, ergo war die Toilette eine Damentoilette.

»Kannst du nicht gehen und die Dinger holen?«, sagte ich.

»Du gehst«, sagte sie.

Halbnackt machte ich mich auf den Weg. Bis auf ein paar Scheißdinger namens Black Velvets war der Automat jedoch leer. Da ich möglichst schnell wieder aus der Toilette verschwinden wollte, wurden es dann diese Tüten. Zurück in Madisons Miniaturbett machten wir weiter rum, bis es Zeit war, den Gummi überzuziehen.

Das Ding war schwarz wie Geleebohnen aus Lakritz und vom Material her ungefähr so geschmeidig wie das Zeug, aus dem Gummigaloschen gemacht werden. Durch den Kontrast zu meinen käsebleichen Schenkeln sah es aus, als hätte ich mir einen schwarzen Plastikdildo umgeschnallt.

Im Grunde war es mir egal, ob wir fickten oder nicht. Irgendwie war ich es leid. Es war immer eine unheimlich aufwendige Angelegenheit: Sie brauchte Kondome, Mix-CDs, ihre Kulturtasche. Einmal, bei ihr zu Hause, hatte sie mir gesagt, dass sie mir einen blasen würde. Das tat sie dann zwar auch, aber erst musste ich mir mit ihr ein komplettes Baseballspiel anschauen und dabei eine ganze Tüte Popcorn in mich reinschaufeln.

Das kann keine Liebe sein, dachte ich.

Ich machte es ihr mit der Zunge, ein letztes Mal.

Dann fuhr ich mit dem Bus zurück nach Cleveland, halb wahnsinnig vor Hunger.

Kapitel 3

Der Schuhladen befand sich am Ende von Gang 3, neben dem Dillard’s. Mein Boss machte mich rund, weil ich in Flip-Flops aufgeschlagen war.

»Das hier ist ein Schuhladen«, sagte er.

Mir war klar, er wusste, dass ich auf Acid war.

Dann kam Johnny Carson rein, der Showmaster. Er sagte: »Junge, ich brauche deine Hilfe.«

Er wollte ein weißes Paar Sportschuhe.

»Komplett weiß und bitte keins dieser verrückten Designs drauf. Neuneinhalb. Ich habe einen breiten Fuß.«

Ich sagte ihm, ich würde schauen, was ich tun könne. »Aber heutzutage haben fast alle Schuhe diese verrückten Designs drauf.«

»Verstehe«, sagte er. »Tu einfach dein Bestes.«

Es dauerte zwei Stunden, aber am Ende bekam er, was er wollte. Ich hatte Probleme, die Schrift auf den Schachteln zu entziffern, und konnte zudem die Farben nur schlecht auseinanderhalten. Immer wieder griff ich mir in den Schritt, denn ich hatte das Gefühl, mir in die Hose gepinkelt zu haben.

Das Unbehagen meines Gegenübers war offensichtlich.

Am liebsten hätte ich ihm alles erzählt.

Am liebsten wäre ich clean gewesen.

Gegen Ende hatte sich die Angelegenheit zu einer wahren Tortur entwickelt. Überall lagen Schuhkartons herum, Seidenpapierfetzen bedeckten den Boden. Die Spuren von Verzweiflung und Unentschlossenheit. Er hatte gehen wollen, nicht nur ein oder zwei Mal, aber ich hatte ihn angefleht zu bleiben. »Ich verstehe vollkommen«, hatte ich gesagt. »Ich bin wie Sie.«

Später war er doch froh, geblieben zu sein. Er hatte die Schuhe, die er wollte. Oder zumindest welche, die so ähnlich aussahen. Er war zufrieden. Und so meinte er zu mir: »Ich will dir was sagen, mein Junge … Du wirst es noch weit bringen. Du bist drangeblieben, hast nicht aufgegeben. Du wirst es noch zu was bringen.«

Nach der Arbeit nahm ich den 32X, stieg am South Belvoir Boulevard aus und ging den Rest des Weges zu Fuß. Es war ein warmer Tag gewesen. Jetzt ging die Sonne unter. Ich sah die Schatten der Vögel in den Hecken. Sperlinge, vermutlich. In den Häusern gingen die Lichter an, und ich glitt langsam in die euphorische Phase, die auf den Höhepunkt des Acid-Highs folgte. Mir schwirrte ein Song von Rubella im Kopf herum, einer von der William Whale namens »The Great Pink Hope«. Irgendwie war mir nach Singen zumute, und so sang ich:

Said I could disappoint you with a smile

Found out that’s true

After swimming forty miles

Yer ghost is my biggest fear

I’ve heard that it’s nice in Greenland this time of year

I ran in—to an elec-tric eeeel

Tried to teach me—about a scarlet whee-el

Während ich die Straße entlanglief, brannte rechts von mir der Himmel. Da spürte ich etwas. Das Herz wurde mir schwer, und ich wollte unbedingt nett zu jemandem sein.

Ich rief Madison an.

»Ich vermisse dich«, sagte ich. »Was treibst du gerade?«

»Oh Mann, du klingst ziemlich abgefuckt«, sagte sie.

»Bin ich aber nicht.«

»Und warum klingst du dann so?«

»Es ist nur, dass ich dich so sehr vermisse.«

»Was willst du?«

»Ich will mit dir reden.«

»Ich kann jetzt nicht reden.«

»Warum nicht?«

»Ich muss los.«

»Warte.«

»Tschüss.«

»Warte doch!«

»Was ist denn?«

»… ich hab Angst.«

Sie legte auf.

Ich lief bis zum Fairmount Boulevard und kaufte mir im Russo’s Stop-N-Shop-Supermarkt neue Zigaretten. Dann traf ich ein paar Kids aus Shaker, die ich kannte. Sie gaben mir Xanax. Da ich Ecstasy dabeihatte, verteilte ich ein paar Pillen an die Jungs und warf selbst eine ein. Draußen war es mittlerweile dunkel. Die Kids aus Shaker meinten, sie würden zu der Party einer gewissen Maggie gehen. Ich schloss mich ihnen an. Es war nicht weit weg, ein Backsteinhaus auf der Inverness Road. Wir liefen die Auffahrt hoch, anschließend durch ein Gartentor hindurch. Dann sah ich sie, Emily. Sie stand unter einem mit Lichterketten behängten Rankgitter und trug ein weißes Sommerkleid. Sie lächelte.

»Bist du das?«, sagte sie.

Ich sagte Ja.

»Kennst du diese Leute?«

»Ein bisschen.«

»Kleine Welt, was?«

»Ja. Und du bist mit dieser Maggie bekannt oder wie?«

»Heilige Scheiße! Deine Pupillen sind ja riesig.«

»Ich bin drauf, Ecstasy.«

»Und wie ist es?«

»Ziemlich gut. Ich würd dir ja was geben, aber ich hab nichts mehr. Tut mir leid.«

»Ist okay«, meinte sie. »Genau genommen hab ich’s heute Abend schon mal abgelehnt. So ein komischer Kerl hat mir was angeboten. Er meinte, ich soll mir das Ecstasy hinten reinschieben. ›Drück’s dir in den Arsch rein, Baby!‹, hat er gesagt.«

»Wer war das? Den Kerl hau ich um.«

»Lass gut sein. Der war nur einsam. Das hätte jedem passieren können.«

»Das ist verdammt respektlos.«

»Manche Typen reden nun mal so.«

»Wer ist dieser Scheißkerl?«

»Keine Ahnung. Er ist schon gegangen. Vergiss es, okay? Ich dachte einfach, es wäre eine lustige Story. Wusste nicht, dass du so drauf abgehst.«

»Ja, sorry. Ist nur so, dass dieser Scheiß überhaupt nicht klargeht, verstehst du? So kann dieser Penner nicht mit dir reden.«

Sie nahm meine Hände. »Vergiss es.«

»Ich bin froh, dass du hier bist«, sagte ich.

»Warum das?«, sagte sie.

»Weil ich dich ziemlich mag.«

»Quatsch nicht.«

»Nein, wirklich.«

»Hmmm.«

»Was?«

»Ich hab nur nachgedacht.«

»Und?«

»Ich hab nur gerade gedacht … dass du ein ziemlich undurchsichtiger Typ bist.«

Wir gingen zusammen zurück, Emily und ich, immer am Rasenstreifen entlang, während auf der Straße die Scheinwerfer der Autos an uns vorbeizischten. Wir hatten beide keine Schuhe an. Sie war schon auf der Party barfuß gewesen, ich trug nun meine Flip-Flops in der Hand, weil ich einen netten Eindruck machen wollte.

»Das musst du nicht machen«, sagte sie.

»Finde ich schon«, sagte ich.

»Siehst du?«, sagte sie. »Du bist wirklich ein undurchsichtiger Typ.«

»Du hast ein falsches Bild von mir.«

Und so gingen wir weiter und landeten in dem Zimmer, in dem wir uns zum ersten Mal küssten. In dem Zimmer, in dem sie zur Seite schaute und sagte: »Mach, was du willst, Mann.«

Als wir am nächsten Morgen aufwachten, hatte ich noch zwei Stunden, bevor ich zur Arbeit musste. Dann riefen die vom Laden an und sagten mir, ich sei gefeuert. »Verstehe«, antwortete ich, legte auf und kroch wieder ins Bett. »Planänderung«, sagte ich zu Emily. »Ich bin gerade gefeuert worden.«

»Oh, fuck. Das tut mir leid«, sagte sie.

»Schon in Ordnung«, sagte ich. »Hat auch was Gutes. Jetzt muss ich nicht zur Arbeit.«

»War das der verlogene Fettsack, von dem du mir erzählt hast?«

»Seine Mutter.«

»Dein Chef beauftragt seine Mutter, dich zu feuern?«

»Sieht so aus.«

»Was für eine verdammte Pussy!«

»Echt, oder? Hab ich dir nicht gesagt, dass der Kerl nichts taugt?«

»Was wirst du jetzt tun?«

»Keine Ahnung. Aber mir wird schon was einfallen. Hey, ähm …«

»Was?«

»Na ja, danke, dass du bei dieser Sache auf meiner Seite bist. Ist wirklich nett.«

Sie lächelte.

»Weißt du, ich bin verrückt nach dir«, sagte ich.

»Erzähl nicht so was. Hast du meinen BH gesehen?«

Als sie sich nach vorn beugte und unter dem Bett herumtastete, dachte ich nur: selten ein tolleres Paar als das da gesehen.

Ich griff nach ihrer Hüfte. »Du bist wunderschön, verdammt.«

»Hmm … Mist! Wo ist das Ding bloß hin?«

»Den brauchst du doch nicht.«

»Doch, tu ich. Das war mein bester BH.«

»Du bist ein Engel.«

»Hilf mir suchen.«

»Nein. Auf keinen Fall. Sorry.«

»Ach, dann leck mich doch.«

»Du machst mich fertig.«

»Verdammt.«

»Komm wieder her … bitte. Ich mein’s ernst.«

»Ach ja?«

Sie jauchzte.

Kapitel 4

Jeder hat irgendwelche Freunde. Für gewöhnlich ist das nichts Besonderes. James Lightfoot war aber in Ordnung. Er dachte an deinen Geburtstag und fing keine Streitereien an. Absoluter Pazifist, der Mann. Er schielte und hatte nur ein halbes Herz. War schon so zur Welt gekommen. Sein braunes Haar ließ er sich lang wachsen. Er wohnte in der Bude seiner Mutter, auch wenn die schon vor einer ganzen Weile ausgezogen war. Trotzdem war die Wohnung noch wie die einer Familie eingerichtet. An der Wand hingen Bilder, die James zeigten, wie er aufgewachsen war, jahrein, jahraus. Fotos aus der Schule. Fotos von ihm und seinem Schielauge, das ihn von Anfang an abgefuckt hatte.

An einem Dienstag fuhr er mich zur Bank. Er hatte sich gerade für dreihundert Dollar einen GTI zugelegt. Hellblaue Lackierung. Ich hätte auch zu Fuß zur Bank gehen können. Aber ich mochte James, und ich mochte seinen GTI, also fuhr ich eine Runde mit ihm. An diesem Tag schien für uns die Sonne: Wir hatten uns einen Blunt genehmigt – White Owl Geschmacksrichtung Peach mit einer Ladung Trainwreck – und waren high as fuck. Roy war auch mit von der Partie. Normalerweise strich er Häuser an, aber an diesem Tag hatte er frei. Er saß auf dem Beifahrersitz. Roy war groß, hatte schwarzes Haar. Ich saß hinten. James ließ ein Noiserock-Album laufen, das sich anhörte wie das statische Rauschen eines Fernsehers, unter das man Blastbeats gemischt hatte. Mir war unbegreiflich, wie er dieses Zeug gut finden konnte. Möglich, dass er uns mit der CD verarscht, dachte ich. Aber gut, es war seine Karre.

James schimpfte mit Roy, denn Roys Cousin Joe hatte verlauten lassen, dass er zu den Marines gehen würde. James wollte aber nicht, dass Joe zu den Marines ging. Da die Sache mit den Marines für Roy jedoch mehr oder weniger in Ordnung ging, textete James ihn zu.

Roy müsse Joe die Sache mit den Marines ausreden, hatte James gesagt. »Das ist deine beschissene Pflicht, Mann. Aus Liebe und Verbundenheit zu deinem Cousin …«, hatte er erklärt, »… aus Liebe und Verbundenheit zu einem Kerl, den wir alle verdammt gernhaben!«

Jetzt blaffte er Roy schon wieder wegen diesem Mist mit Joe und den Marines an. Ich konnte nicht genau verstehen, was er sagte, aber ich sah, wie James wild mit den Armen gestikulierte. Irgendwie sah er hilflos aus, und mir wurde klar, dass nie irgendwer auf ihn hören würde, niemals, solange er lebte.

Etwas früher an diesem Nachmittag hatte ich einen Brief bekommen. Die Bank schrieb, ich schulde ihr Geld. Ganz offensichtlich ein Fehler. Ich hatte vor, die Sache klarzustellen. James parkte den Wagen. Roy stieg aus und klappte den Beifahrersitz nach vorn, damit ich rausklettern konnte. Ich betrat die Bank und stellte mich in die Schlange der Wartenden. Ich hatte nicht daran gedacht, wie sehr ich noch nach Trainwreck stank. Meine Schuhe sahen übel aus, einer löste sich gerade in seine Einzelteile auf. Insgesamt wirkte ich sehr wahrscheinlich so, als wäre mein Leben um einiges abgefuckter, als es eigentlich war. Aber ich war entschlossen. Ich hatte eine Quittung, mit der sich alles regeln würde. Ich hatte den Brief der Bank, und ich hatte die Quittung, und ich würde den Fehler beheben lassen. Eigentlich sollte es kein Problem sein.

»Ich habe eine Benachrichtigung wegen Kontoüberziehung von Ihnen bekommen, aber das kann nicht stimmen«, sagte ich zu der Frau am Kassenschalter. »Ich habe das schon zurückgezahlt.«

Ich zeigte ihr die Quittung. Sie war erst ein paar Tage alt. Seither hatte ich kein Geld mehr vom Konto abgehoben. Sie gab meine Daten in den Computer ein.

»Das ist eine neue Kontoüberziehung«, sagte sie.

»Aber das ist unmöglich. Seit der letzten Einzahlung habe ich nichts mehr abgehoben. Ich habe hundertsechzig Dollar eingezahlt. Hier, sehen Sie doch.«

»Nach dieser Einzahlung war Ihr Konto zehn Dollar im Plus. Dann wurde es mit einer zusätzlichen Überziehungsgebühr belastet und war wieder im Minus.«

»Und warum drücken Sie mir noch eine Überziehungsgebühr auf, nachdem ich schon alles abbezahlt habe?«

»Die Einzahlung kam nicht rechtzeitig.«

»Ich habe in bar eingezahlt. In dieser Filiale.«

»Es war nicht rechtzeitig, Sir.«

»Es war verdammt nochmal in bar.«

»Es. War. Nicht. Rechtzeitig.«

Ich ging raus auf die Straße. Der Wagen stand in Flammen, Qualm quoll unter der Motorhaube hervor. James und Roy schauten nur zu. Ich lief zu ihnen rüber und stellte mich neben sie.

»Tut mir leid wegen dem Wagen«, sagte ich zu James.

Er fragte, ob ich alles geregelt hätte.

Ich sagte Nein.

Wir retteten, was wir konnten: Nummernschilder, CDs und die Teile der Musikanlage, die man noch mitnehmen konnte. Dann gingen wir zu Fuß zum Haus von James’ Mom. Roy hatte noch Trainwreck. Er machte eine Bong klar und reichte sie James.

Niemand sprach.

Wir rauchten das Weed. Danach fühlten wir uns, als wären wir wieder auf der Gewinnerstraße.

Emily ließ immer wieder Haargummis in meinem Bett liegen, die ich ihr dann jedes Mal zurückgab. Über Emily muss man wissen, dass sich ihre Eltern hatten scheiden lassen, als sie dreizehn gewesen war. Immer wieder betonte sie, sie glaube nicht an die Liebe. Die existiere nicht. Alles nur Pheromone, die den Menschen Streiche spielten. Sehr wahrscheinlich sei auch ich nur ein fieser Hund und ein Lügner. Sie erzählte mir davon, wie sie als Erste in ihrer Familie von der Affäre ihres Dads erfahren hatte, als sie ein Telefongespräch belauschte. Ich fragte sie, wie sie darauf käme, anderer Leute Telefongespräche zu belauschen.

»Du verhältst dich gerade wie ein verdammter Vollwichser.«

»Sorry«, sagte ich. »Ich meine, das war bestimmt schrecklich für dich.«

»Als ich ihn zur Rede stellte, hat er’s mit Bestechung versucht. Er meinte, er würde mich zum Volleyball-Camp schicken, wenn ich verspreche, meiner Mom nichts von der Geschichte zu erzählen.«

»Was für ein Arsch…«

»Na ja, ich wollte halt unbedingt zu diesem Volleyball-Camp fahren«, sagte sie.

»Und, was hast du gemacht?«

»Ich hab’s meiner Mom erzählt.«

»Durftest du dann zum Volleyball-Camp fahren?«

»Nein.«

Sie hatte die Angewohnheit zu verschwinden. Manchmal musste ich losgehen und nach ihr suchen. Das war nicht immer einfach, und unter Umständen dauerte es sehr lange. Einmal fand ich sie unter einem im Gehweg eingelassenen Gitter. Ich fragte sie, wie sie dort runtergekommen sei. Wisse sie nicht, sagte sie.

»Lass uns einen Spaziergang machen«, sagte ich.

Sie antwortete, das müsse sie sich erst überlegen.

»Was machst du überhaupt da unten?«, fragte ich.

»Lernen.«

»Sitzt du schon lange in dem Loch?«

»Hmm.«

»Hast du Hunger?«

Sie streckte den Arm hoch und hielt mir etwas entgegen.

»Hab mir eine kleine Packung Cheerios mitgenommen«, sagte sie.

»Und was machst du, wenn es regnet?«

»Ertrinken, schätz ich.«

Und dann war da noch Rollerblades. Sie hing mehr mit dem Typen ab, als es mir in den Kram passte. »Warum hat dieser Wichser dauernd diese beschissenen Inline-Skates an?«, fragte ich sie.

Und sie erwiderte, ich sei ein Arschloch. Rollerblades und sie seien nur Freunde und hätten nichts miteinander.

»Er ist unheimlich respektvoll«, sagte sie.

»Unheimlich respektvoll. Den Scheiß glaubst du doch selbst nicht«, sagte ich. »Gott allein weiß, was der im Schilde führt.«

»Sag mal, wie geht’s eigentlich deiner Freundin?«, schlug sie zurück.

Sie konnte brutal sein.

An Thanksgivingfand Madison einen von Emilys Haargummis. Aber sie machte kein Drama aus der Angelegenheit. Denn es war, wie es war, und wir beide wussten es. Damit war die Sache vom Tisch.

Man konnte Madison nicht verletzen.

Dafür war sie nicht der Typ.

Sie war kalt wie eine Hundeschnauze.

Eigentlich war sie eine Killerin.

Und doch konnte sie auch unheimlich entzückend und anmutig sein. Ich erinnerte mich an diesen Tag im April zuvor, als ich den Kopf voller Acid hatte und sie auf einem Trampolin herumalberte. Wie es war, sie so zu sehen. Ihr hellblaues Hemd, das Leuchtspuren in die Luft malte. Ihr Lachen, das in die Baumkronen hinaufstieg. Und wie mich ihr Anblick dann zum Weinen brachte. So oder so, die Sache mit uns beiden war nichts für die Ewigkeit gewesen.

Kapitel 5

Emily schob Nachtschichten im Science Building. Sie säuberte die Käfige und tötete Labormäuse. Auf Anweisung der Wissenschaftler benutzte sie dazu eine kleine Guillotine. Sie schnitt den Mäusen den Kopf ab und quetschte anschließend das Blut aus ihren Körpern. Sie mochte es nicht besonders, aber egal. Die Mäuse seien ohnehin verloren, sagte sie, und sie brauche nun mal das Geld. Ihr Vater war so eine Art Spezialzahnarzt und verdiente so viel Kohle, dass sie keine Chance auf Studienförderung hatte. Von seinem Geld gab er ihr trotzdem nichts. Ihre Mom war auch keine große Hilfe. Und so brachte Emily heftige Nummern und lief zum Beispiel eine halbe Meile durch den Regen, weil Popcorn und Diät-Limo im Marc’s ein paar Cent billiger waren als im Russo’s. Während sie zu kämpfen hatte, tat ich, was immer ich wollte. Denn ich war früher ein Sensibelchen gewesen, und meine Eltern gaben mir alles, was ich brauchte. Was ich nicht von ihnen bekam, besorgte ich mir selbst, indem ich Drogen an die Uni-Kids vertickte. Es war ein Kinderspiel. Emily hielt mich in gewisser Weise für einen Mistkerl, aber andererseits stand sie auch irgendwie drauf, sodass es okay war. Trotzdem war es ihr wichtig, mir immer wieder mitzuteilen, dass sie keinerlei Vertrauen zu mir hatte. Wenn ich mal etwas Nettes zu ihr sagte, konnte ich sicher sein, dass sie mir als Reaktion darauf ins Gesicht lachte. Sie konnte nicht anders. Sie war ein toughes Ding.

So lief es zwischen uns, und dann war unser erstes Semester auch schon vorüber. Emily wollte die Winterferien bei ihrer Familie in Elba verbringen. Vor ihrer Abreise war sie noch einmal zu mir rübergekommen. Sie lag auf meinem Bett, und wir machten eigentlich nichts, außer darauf zu warten, einander Goodbye zu sagen. Ich schaute sie an. Ihr Körper war so leicht und zart, der Ausdruck in ihrem Gesicht so gelassen und rätselhaft. Ich wusste, dass sie, wann immer es ihm in den Sinn käme, mir das Leben nehmen könnte. Und doch konnte ich nur daran denken, wie sehr ich mir wünschte, dass ihr nie etwas zustoßen möge.

Und wie ein verdammter Vollidiot sagte ich: »Ich liebe dich.«

Die Worte waren wie von selbst aus meinem Mund gekommen. Also musste ich sie wohl auch so gemeint haben. Mit einem toten Blick schaute sie mich an, ohne etwas zu sagen.

Nach einer Weile – ich weiß nicht, wie lange genau, die Zeit schien stehen geblieben zu sein – sagte sie: »Danke.«