Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

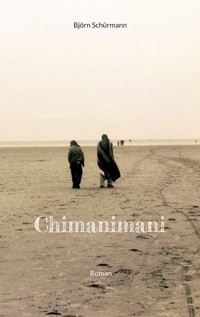

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Wir schreiben das Jahr 1998. Ben liebt Sarah und sie liebt ihn, doch das gemeinsame Leben in einer Kommune am Rand des Ruhrgebiets ist nur der Beginn ihrer Wege ins Leben, das sie mit Anfang 20 noch vor sich haben. Sie befinden sich an einer Weggabelung in ganz unterschiedliche Richtungen und bleiben dennoch verbunden in dem unbändigen Drang nach Freiheit und Bewegung.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 374

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Zu diesem Buch

Wir schreiben das Jahr 1998. Ben liebt Sarah und sie liebt ihn, doch das gemeinsame Leben in einer Kommune am Rand des Ruhrgebiets ist nur der Beginn ihrer Wege ins Leben, das sie mit Anfang 20 noch vor sich haben. Sie befinden sich an einer Weggabelung in ganz unterschiedliche Richtungen und bleiben dennoch verbunden in dem unbändigen Drang nach Freiheit und Bewegung.

Björn Schürmann ist in Witten an der Ruhr aufgewachsen. Nach dem Abitur verbrachte er neun Monate im südlichen und östlichen Afrika. Für ein Pädagogikstudium zog er nach Berlin und war Mitherausgeber Zeitschrift VERSTÄRKER, in der auch viele seiner Kurzgeschichten und Gedichte veröffentlicht wurden. Im Anschluss war er am Aufbau der größten selbst organisierten Filmschule Europas, der filmArche, beteiligt und hat neben seinem Regie-Studium zahlreiche Drehbücher, Prosatexte und ein Kindertheaterstück verfasst. Heute lebt er in Berlin und Paris. Chimanimani ist sein erster Roman.

Inhaltsverzeichnis

Prolog

Erster Teil

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Zweiter Teil

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Dritter Teil

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Prolog

Es ist ruhig und dunkel. Hier und da ist ein Kratzen, ein Scharben zu hören, weit entfernt ein Brummen, Flügelschläge in höllischen Geschwindigkeiten erahnbar. Es ist eine eigenartige Ruhe, eine unbeständige und eine ihr Ende ankündigende. Die Spannung, welche die schwere Luft erfüllt, zerrt an den Nerven, weckt ungeahnte Triebe und lässt uns stöbern, nach Gerüchen und den kleinsten Ausnahmen im schwarzen Bild der Nacht. Lange Zeit vergeht und nichts verändert sich, nur die Luft wird schwerer, scheint bald dick genug, sie schneiden zu können. Unerträglich? Nein, nicht, wenn es keine Alternativen gibt.

Dann eine Veränderung, die Erde beginnt leicht zu erbeben, ein gleichmäßiger Donner, ein fernes, sich schnell näherndes Grollen. Deutlicher und öfter ist jetzt auch das Flügelschlagen, das Kratzen und Scharben zu vernehmen, ungeduldiger noch, als in den Stunden, Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren zuvor. Der Donner wird lauter, mächtig und bedrohlich, er wächst zu dem unvermeidbaren Einschnitt heran, der erst nur erwartet, doch nun gefürchtet wird.

Der leichte Staub fällt von der Decke und das nahende Getöse übertönt alle anderen Geräusche, ja, sogar die Gerüche, nach denen wir uns ewig sehnten. Es verstummt plötzlich, wird abgelöst von einem metallenen Geräusch: ein beißendes Quietschen, das sich durch unsere zu empfindlichen Wahrnehmungsorgane zieht, wie der Todesschrei einer zum Sterben zu jungen Meerkatze.

Und dann geschieht es. Der Moment auf den alle gewartet haben, scheint gekommen: Das riesige dunkle Tor beginnt sich zu öffnen und die ersten schwachen Lichtstrahlen zerschneiden wie tausende kleiner Messer die Dunkelheit. Einige brechen gleich auf, gelockt von der Helligkeit, müde vom Verweilen in der Schwärze der Nacht. Doch kommen sie nicht weit. So schnell sich das riesige Tor auftat, so schnell schlägt es mit einem ungeheuerlichen Knall wieder zu. Für Momente bleibt es still, nur die orientierungslosen Vorreiter erzeugen schwachen Lärm, wirr und verloren.

Da reißt der Himmel auf, ein helles Licht durchströmt alles und jeden. Es muss das Zeichen sein, die Rettung vor dem Bösen. Geschrei, Hektik und Aufbruch heißen die neuen Herren über die Lage. Diesmal soll uns nichts aufhalten, als folgten wir einer tiefen inneren Stimme, die uns unerbittlich antreibt dem Licht entgegenzusteuern und die Mauern zu durchbrechen, die uns als letztes von der Erlösung trennen. Wir stürzen gemeinsam los, schnell und kraftvoll, entschlossen, durchzuziehen was unsere Bestimmung ist. Rausch und Euphorie durchfluten unsere zarten Glieder, rufen uns zu, wir sollen es ein für allemal tun. Mit jedem Zentimeter wird es heißer, bald unerträglich, und an dem Punkt, der es hätte ins Unmögliche mutieren lassen, spüre ich einen dumpfen Schlag am Kopf, taumle zurück, falle in den kühlen Raum hinunter und pralle mit dem Schädel auf den harten Boden. Es dauert eine Zeit, bis ich wieder bei Kräften bin, lange verlorene Augenblicke bis ich wieder bereit bin, zur nächsten Attacke, zu einem weiteren Versuch die Sinnlosigkeit zu durchbrechen.

Erster Teil

-1-

Das Licht war schwach und die Insekten tanzten an der Lampe ihren wilden Tanz. Ich lag auf dem Rücken und beobachtete sie schon eine ganze Weile. Es waren Dutzende, die sich da oben am Licht wie Besessene die Köpfe einschlugen. Sie faszinierten mich und das nicht zum ersten Mal. Sollte ich wieder Mitleid mit ihnen empfinden? Sollte ich sie zu meinen Feinden machen, meine Aggressionen an ihnen ausleben? Immerhin konnten sie mich beißen, stechen oder zu was sie sonst noch fähig waren. Sie würden mich einfach zerquetschen, wenn sie groß genug wären, ohne auch nur einen Moment drüber nachzudenken, vielleicht, vielleicht auch nicht.

Ich empfand die Aggressionen nicht besonders stark, das tat ich zwar oft, aber heute nicht. Ich konnte nur nicht schlafen, drehte mich von der einen auf die andere Seite und immer wieder kamen mir die an der Lampe tanzenden Insekten in den Sinn. Ich konnte es nicht mehr mitansehen, zu lange hatte ich einen Sinn in ihrem Verhalten gesucht, wollte mich mit den Erklärungen nicht zufrieden geben, es sei einfach ihr Instinkt oder sie würden in dem Licht etwas anderes sehen als ich es tat. Wir machen es uns so einfach, dachte ich, wir finden für alles eine Erklärung, auch wenn sie noch so dümmlich ist. Die Angst vor dem Tod bekämpfen wir mit dem Glauben an einen Gott, der in seinem großen Sessel sitzt, Pfeife raucht und uns Trost spendet, wenn es soweit ist. Trost wovor? Gab es denn keinen anderen Zustand, als auf Trost zu hoffen? Würde ich jemals wieder ruhig schlafen können? Ich musste den Kampf aufnehmen, nach etwas suchen, das mir die Augen öffnen und mich unbeschwert leben lassen würde. Irgendwann, irgendwann würde ich auf einem Hügel stehen und fähig sein mich selbst zu beruhigen, mir sagen können, dass alles in Ordnung ist, dass es nichts gibt, wovor ich mich zu fürchten habe.

Wir wissen nicht, was in einem Insekt vorgeht, wie es sich fühlt und ob es nachdenkt, aber wir geben Erklärungen ab, erheben uns über sie und bestimmen über ihr Leben. Sobald es aber an uns selbst geht, knicken wir ein, können es nicht ertragen, verantwortlich für uns zu sein, bestimmen lieber über andere, als wüssten wir es besser, als wären wir allwissend über sie, so wie ein Gott, der allwissend über uns ist.

Ich konnte sie nicht abstellen, die Gedanken, und als ich das Licht löschte, brachen sie erst recht über mir herein, veranstalteten einen Tanz in meinem Kopf, der wilder war als der der armen Viecher an meiner Deckenleuchte und der noch weniger bereit schien, irgendwann zur Ruhe zu kommen. Es blieb dunkel, das Licht wollte ich nicht mehr, es schürte nur die Fragen, die mich mit Furcht erfüllten. Ich stand am Fenster und blickte auf den Hof.

Der Mond leuchtete hell, so dass ich die Umrisse der kleinen Laube erkennen konnte; in der Ferne den Wald und die Felder, die mit irgendwas bestellt waren. Ein Jahr lebte ich jetzt hier, außerhalb der Stadt, und noch immer wusste ich nicht, mit was sie die Felder bestellt hatten. Auch wusste ich nicht genau, wie weit der Weg zur Straße oder wie alt das Haus war und es gab noch vieles anderes, das ich nicht wusste. Woher auch? Ich war so sehr mit mir beschäftigt und damit, mich von der anderen Welt, dem Normalen zu lösen, wo es tausende Bänder gab, die mich gefangen hielten, dass ich manchmal gänzlich vergaß, wo ich mich befand.

Ich war 20 Jahre alt, Kind des Ruhrgebiets und seit einem knappen Jahr Bewohner einer Kommune auf dem Land. Ich brauchte nur ein Stück laufen, einen Bus nehmen und schon war ich wieder mitten in der Stadt, doch hatte ich es seit Wochen nicht getan, den Mut dazu nicht finden können, obwohl ich neugierig war, auf etwas, das ich nicht benennen konnte. Andererseits war meine Welt hier draußen groß genug. Es gab vieles zu tun, vieles zu bereden und außerdem war ich verliebt. Leider war es bisher eine unglückliche Liebe geblieben, mindestens eine distanzierte, noch immer nicht aufgeblühte: seit einem Jahr, so lange, wie ich hier wohnte und noch ein wenig länger. Ihr Name war Sarah, sie war Teil meiner Welt hier draußen und Teil einer anderen Welt, die allerdings nur ab und zu auftauchte, dann, wenn es mir ausnahmsweise gelang, meine Träume zu leben, mich von allem zu lösen und wahre Gefühle zu äußern. Doch es gelang mir selten, auch hier draußen, auf dem Hof, mit fünf beinah gleichaltrigen in einer Situation, von der ich schon lange geträumt und die für mich immer das Ideal des Lebens in Freiheit bedeutet hatte.

Wolken schoben sich vor den Mond, zogen jedoch in hoher Geschwindigkeit weiter und ich sah, wie sich die Bäume neigten, wie sie dem Wind nachgaben, der kraftvoll auf sie eindrückte.

Sarah hatte mal einen Jungen mit ins Haus gebracht, nur für eine Nacht, und ich hatte nicht schlafen können, so wie heute. Heute schlief sie allein im Zimmer nebenan und wenn ich mich konzentrierte, konnte ich hin und wieder hören, wie sie sich umdrehte, wie sie im Schlaf aus Versehen mit einem Arm gegen die Wand schlug, an die ich kürzlich auch meine Matratze gerückt hatte.

Manchmal kam es mir vor, als hätte ich Möglichkeiten verpasst, als würde ich selber Schuld daran tragen, sie nachts nur hören zu dürfen, als hätte ich selber die Wand aufgebaut, die unsere Matratzen voneinander trennte. Doch was sollten diese Gedanken? Wo sollten sie hinführen? Die Zeit umdrehen und alles nochmal anders machen funktionierte eben nicht.

Als sie den Jungen mitgebracht hatte, konnte ich sie lachen hören, doch ich bin noch immer überzeugt, dass es ein gestelltes Lachen war und sie sich nicht wohlgefühlt hatte. Sie hatte später auch nie ein Wort über ihn verloren und gesehen wurde er ebenfalls von niemandem mehr.

Heute jedenfalls konnte ich nicht schlafen, meine Gedanken rasten im Kreis herum und ich bekam sie nicht zu fassen. Warum bloß? Der Tag war doch gut verlaufen, wir hatten viel Spaß gehabt, waren allesamt durch den Wald gelaufen, euphorisch und ausgelassen. Später hatten wir uns noch zusammengesetzt, Gespräche geführt und Wein getrunken. Und wieder war es mir billig vorgekommen, die Andeutungen, an denen ich mich ständig versuchte, auf den einen konkreten Punkt zu konzentrieren und mit einem Fausthieb womöglich die gute Stimmung zwischen uns zu zerschlagen.

Ich legte mich zurück aufs Bett, deckte mich aber nicht zu, weil ich nicht davon ausging, die erzwungene Ruhe lange zu ertragen. Erinnerungen an den Tag gingen mir durch den Kopf: einzelne Bilder, Fragmente von Situationen und Gesprächen, manchmal auch nur eine kleine Gefühlsregung, der Hauch einer unbestimmten Emotion. Ich versuchte Ordnung in das Chaos zu bringen, mir die Ereignisse chronologisch vor Augen zu rufen und mich auf eine Gesamttagesstimmung zu einigen.

Es gelang mir nicht. Immer wenn ich mich auf einen Gedanken einließ, knüpften sich Millionen andere an ihn an, gaben ihm keine Möglichkeit sich zu entwickeln. So ging es eigentlich schon seit Wochen und am Abend wurde es meist unerträglich, hielt mich vom einschlafen ab und ließ mich über das Leben und seinen Sinn nachdenken. Tanzende Insekten an der Lampe waren dann in der Lage, mich stundenlang zu beschäftigen, brachten mich dazu, in ihnen all das zu sehen, was ich an mir und an den Menschen allgemein vermisste.

Ich drehte mich wieder auf die Seite und gleich spürte ich mein Herz auf die Oberfläche der Matratze schlagen. Ich konnte es nicht ertragen, meinen Puls zu spüren, er zeigte mir zu sehr, wie körperlich ich eigentlich war und wie wenig ich mich damit identifizieren konnte. Eine Abhängigkeit, die ich noch nicht einzuordnen wusste. Ich erinnerte mich, dass es mal anders gewesen war. Kurz nach unserem Einzug und besonders als Sarah dazugestoßen war. Da hatte es eine Zeit gegeben, in der ich ruhiger war. Ein Leben im Konsens über unsere aktuelle Situation, alle gleichermaßen berechtigt, sich gehen zu lassen, sich auszuruhen in einer neuen Welt, auf die wir alle seit Jahren gewartet zu haben schienen.

Wir hatten viel Zeit miteinander verbracht, waren uns oft Wochen nicht von der Seite gewichen und ich konnte mich an das Gefühl erinnern, die ganze Welt mit in unsere Gemeinschaft einbeziehen zu wollen. Jonas hatte immer gesagt, wir hätten den Mittelpunkt erreicht und müssten nun von hier aus unsere Fühler in die Welt ausstrecken. Auch wenn ich ihm sonst in vielem zustimmte, war ich schon damals nicht ganz seiner Meinung gewesen, konnte mich nicht auf eine Mitte konzentrieren und sah derartiges, wenn überhaupt, weit in der Zukunft liegen. Vieles war für mich noch immer nur eine Ahnung, etwas Verstecktes, hinter tausend Gedanken Verborgenes.

Ich stand wieder auf, zog mir ein paar Sachen an, warf mir meinen Parker über die Schultern und ging aus dem Zimmer. Das Haus war still, doch ein schwacher Lichtschein kroch von unten die Treppe hinauf. Er musste von der Sitzecke her kommen, der Ort an dem sich das Jahr über Großteile unseres Lebens abgespielt hatten. Auch heute war es noch einer meiner liebsten Plätze, besonders, wenn wir gemeinsame Abende da verbrachten. Das war in letzter Zeit zwar weniger geworden, hatte aber nie ganz aufgehört. Immer noch hatte ich das Gefühl, wir würden uns ausleben, unsere ganz eigenen Grenzen ausreizen, unabhängig von den alten Bändern, die ein jeder mit dem Einzug in die Kommune ein Stück weit hinter sich gelassen hatte.

Jan und Marc waren auf den beiden großen Sofas eingeschlafen, schienen zu keinem rechten Abschluss des Abends gekommen zu sein: zusammengesackt in unmöglichen Haltungen und tief ein- und ausatmend. Die Nadel des Plattenspielers tanzte auf den letzten unbespielten Millimetern einer Scheibe hin und her. Auch sie konnte keinen Abschluss finden und erzeugte ein monotones und doch rhythmisches Geräusch. Auf dem Tisch lag das Rauchgerät verteilt herum und es war nicht ungewöhnlich, dass Jan da einschlief, wo er sich gerade befand. Es wunderte mich nur, dass auch Marc dieses Schicksal ereilt hatte. War er doch sonst immer der erste, der die Runde verließ, noch bevor es allzu sehr ausarten konnte.

Ich ließ die beiden in ihrer unvollkommenen Situation zurück und machte mich auf, meine eigene mit etwas zu füllen, das einen Sinn ergab, eine Handlung oder einen klärenden Gedankengang, irgendetwas, das meine Erschöpfung zulassen und mich ins Bett verbannen würde.

Die Tür fiel ins Schloss und die frische, etwas feuchte Herbstluft füllte meine Lungen, erschreckte mich und verlieh mir dann neue Energie. Ich lief ein Stück auf den Hügel neben unserem Grundstück, den einzigen Hügel in der ganzen Umgebung, unseren „Privat-Kilimandscharo“, wie ihn Jonas getauft hatte. Inka, die seit Monaten mit ihm zusammen war, hatte daraufhin aus einer Zeitschrift Abbildungen des echten Kilimandscharo ausgeschnitten und in der Küche aufgehangen. Seither löste es eine Erinnerung an unsere Gemeinschaft aus, sobald er irgendwo erwähnt oder gezeigt wurde. Mit Jonas hatte ich in einer ähnlichen Nacht wie dieser den Plan gefasst, eines Tages unsere Namen in einen Felsen des Berges einzuritzen, nach Afrika zu reisen und persönlich eine fixe Idee in die Tat umzusetzen.

Ich blickte auf das Haus, das wie ein Schatten, vor dem noch dunkleren Wald erschien, etwas unwirklich und doch alles in sich tragend, was ich an Schönem besaß. Die Stelle an der ich das Fenster zu Sarahs Zimmer vermutete, war ebenso düster, wie alles andere, trotzdem starrte ich dorthin und stellte mir vor, dass sie gerade jetzt auch nicht schlafen konnte und nach draußen blickte. Ich bildete mir ein, dass es gut aussehen musste, wie ich im Mondschein auf dem Hügel stand, die Hände in den Taschen vergraben wie ein alter weiser Seemann und gedankenverloren in ihre Richtung blickte. Im nächsten Moment ärgerte ich mich über die Unwahrscheinlichkeit dessen, dass sie wirklich da stehen würde, obwohl genau das den Moment, den ich vor Augen hatte, zu etwas so besonderem machte. Vielleicht sollte ich jetzt jede Nacht zur gleichen Zeit hier stehen und darauf warten, dass sie einmal zum Fenster herausschaut und sie die Romantik des Bildes von meiner Liebe überzeugt. Doch würde ich sie schon nach der dritten Nacht verfluchen, ihr Unromantik unterstellen und mir damit nur selbst Schaden zufügen.

Alle gegenwärtigen Gedanken schienen an einem eigenartig absurden Punkt zu enden, verwickelt in sich selbst. Morgen, dachte ich mir, morgen komme ich wieder auf den Teppich, werde runterkommen und mich beruhigen. Morgen, dachte ich weiter, morgen bin ich mit Jonas mit Einkaufen an der Reihe, was normalerweise wenig mit auf dem Teppich bleiben zu tun hatte. Jedes Mal, wenn wir in der Vergangenheit gemeinsam einkaufen waren, hatte sich etwas verändert, ein Stück mehr Verrücktheit oder noch mehr Aggressionen auf die Stadt einerseits und Freude über unser Leben außerhalb von ihr andererseits waren dazu gekommen, überwältigten mich und trieben meine Verwirrung über Tage zusätzlich an.

Ich würde heute nicht mehr zur Ruhe kommen und meinen Kampf gegen die Schlaflosigkeit gewinnen können. Doch ich musste, in den nächsten Tagen war einiges zu tun, wovon der Einkauf nur der Anfang war. Wir mussten uns auf den Winter vorbereiten. Der Sommer war vorüber und wir hatten bisher fast nichts getan: Holz für die Öfen musste zu kleinen Scheiten gehackt werden, unser erstes eigenes Gemüse sollte geerntet werden und es gab allerhand Kleinigkeiten, die wir unbedingt noch vor einsetzen des ersten Frosts erledigen mussten Ich durfte jetzt nicht lange in den Tag hinein schlafen, sollte körperlich einigermaßen fit sein und den Winter nicht gleich schwächelnd beginnen, er würde noch genug Kraft erfordern.

Ich ging wieder ins Haus, nahm mir einen Teil des Rauchgeräts und verzog mich in mein Zimmer. Ich zündete mir eine Kerze an, das große Licht hätte ich noch immer nicht ertragen, und drehte mir einen Joint. Ich musste mehr als sonst aufstreuen, denn ich wollte schlafen, was eine andere Dimension bedeutete, als einfach Empfindungen zu intensivieren. Die Glut leuchtete hell auf, der Duft verteilte sich im Raum, kroch in jede Pore und ich zog den Rauch tief ein. Bald wurden meine Gedanken ruhiger, das Herzrasen verlangsamte sich zu einem monotonen, heftigen Pochen und ich betrachtete die dunklen Schatten, die der Kerzenschein an die Decke warf. Ich stellte mir vor, dass auch die Insekten ihren Teil bekamen und wünschte ihnen, dass sie sich entspannen konnten, sich einen Moment besannen, um zu spüren, wie nah sie der Erde waren, der sie ständig zu entfliehen versuchten.

-2-

Sarah weckte mich auf. Ich blickte ihr direkt ins Gesicht, als ich die Augen aufschlug. Sie lächelte und sah doch anders aus als sonst. Irgendwas an ihr wirkte neu, etwas, das ich noch nicht einzuordnen wusste und das mich auf eine seltsame Weise beunruhigte.

„Hast Du die ganze Nacht hier gelegen?“, fragte sie und ich brauchte einen Moment, bis ich verstand, was sie meinte.

Ich lag ausgestreckt auf dem Boden, trug noch alle Kleider, einschließlich dem Parker. Auch die Kerze brannte noch, hatte sich nur um die Hälfte verkleinert und sich auf dem Boden mit einer unförmigen Wachsschicht ausgebreitet.

„Jan habe ich auch schon gefunden, unten auf dem Sofa.“

„Und Marc?“ Ich wollte lieber direkt ins Gespräch eintauchen, als ihr den genauen Ablauf meiner letzten Nacht schildern zu müssen. Als ich mich aufrichtete, tat mir alles weh, das Zimmer verschwamm vor meinen Augen, besaß keine geraden Linien, keine Ecken und Kanten, ein Raum irgendwo zwischen Schlaf und Wachsein. Nur Sarah konnte ich genau erkennen, jeden Zug ihres schönen Gesichts ausmachen und jede Veränderung bemerken, die sich darin abspielte.

Plötzlich sprang sie auf, strich mir mit der Hand durch die Haare und lief zur Tür. Auf der Schwelle drehte sie sich um und sah zu mir herüber. Unsere Blicke verfingen sich, wie so oft in letzter Zeit, und wir verharrten einen Moment so. Ich hatte den Eindruck, sie wollte mir etwas mitteilen, etwas sagen, das ihr schwerfiel, doch bevor sich mein Eindruck festigen und ich nachhaken konnte, durchbrach sie meine Gedanken.

„Ich koche Tee, willst Du einen?“

Ich nickte und schon schlug sie die Tür zu, trennte unsere Blicke wieder und ich lauschte, hörte, wie sie die Treppe hinunterlief.

Es brauchte seine Zeit, bis ich mich wieder vollständig bewegen konnte und ein Teil der Schmerzen blieb auch dann noch in meinen Gliedern zurück. Es ärgerte mich, dass ich auf dem Boden geschlafen und mir die Entspannung einer Matratze nicht ermöglicht hatte. Das würde sich jetzt auf den ganzen Tag und vielleicht auch noch auf die folgenden auswirken, ihnen jegliche Dynamik absprechen und die Zeit mit einem schmierigen Film belegen, der erst wieder verschwinden würde, wenn sich etwas Entscheidendes tat.

In dem kleinen Aschenbecher, den Inka mir mal geschnitzt hatte, lag ein Jointrest, nicht einmal das hatte ich letzte Nacht noch vollendet. Ich zündete ihn an, zog den Rauch noch einmal tief ein und behielt ihn, so lang es ging, in der Lunge. Einen Moment blieb ich noch auf dem Boden sitzen, pulte mit dem Finger im Teppich herum und gab mir dann einen Ruck aufzustehen.

Ich war der letzte an diesem Morgen, alle anderen schienen schon gefrühstückt zu haben und waren entweder beschäftigt oder nicht im Haus. Es war ein komisches Gefühl, verschlafen in einer schon lange erwachten Welt zu sitzen, nicht dazu zu gehören, als Neuankömmling aus dem Frieden der Nacht in die raue Wirklichkeit einzutreten und hinter ihr herzulaufen, weil man ihren Anfang verpasst hat.

Sarah stellte mir einen Becher Tee vor die Nase und setzte sich zu mir an den Tisch. Auch Jonas kam dazu, bediente sich an meinen Zigaretten und trieb mich an schneller zu machen. Er war nervös, wollte offenbar den Einkauf schnell hinter sich bringen und wippte auf seinem Stuhl hin und her. Die seltsame Spannung in der Luft gefiel mir nicht und ich hatte nicht übel Lust, wieder in mein Zimmer zu gehen, mich dem Ganzen zu entziehen, nochmal den Versuch zu machen, ein wenig zu schlafen und dann einen neuen Anfang zu wagen. Statt dessen stocherte ich mit dem Löffel in meinem Tee herum, versuchte Blickkontakt zu Jonas zu vermeiden, um mich von seiner Nervosität nicht anstecken zu lassen, und rauchte eine nach der anderen. Ein paarmal blickte ich zu Sarah, die mit angewinkelten Beinen auf dem Stuhl hockte und sich hinter ihrem Becher versteckte. Wir schwiegen eine Zeitlang, bis Jonas plötzlich aufsprang und mir den Ascher wegriss, in dem ich gerade eine Zigarette ausgedrückt hatte.

„Jetzt oder nie!“, rief er und ich fühlte mich an einen alten Lehrer von uns erinnert, der mit solchen Ausbrüchen versucht hatte die Schüler, aber vor allem sich selbst zu motivieren.

Nie, dachte ich wie auch damals schon, wäre die richtige Antwort, doch ich sagte gar nichts, stellte meinen Becher in die Spüle und gab Sarah einen Kuss auf die Wange. Wieder strich sie mir durch die Haare, bevor ich die Küche verließ und ich fragte mich, ob sie das jemals zuvor in so kurzen Zeitabständen getan hatte. Sie hatte nicht, dessen war ich mir mit einem Mal sicher und mein Weg schien kurzzeitig ein Stück beschwingter.

Wenig später saßen Jonas und ich im Bus, außer Atem und uns an den Vordersitzen abstützend. Der Weg zur Haltestelle verlief über eine kleine Anhöhe, von dessen höchstem Punkt der anfahrende Bus zu sehen war, wie er ein paar Hügel weiter die scharfen Kurven schnitt. So war es auch heute gewesen und wie immer, wenn es so war, begannen wir zu rennen, es war die einzige Möglichkeit die Straße noch rechtzeitig zu erreichen.

Das Surren des Motors und das Ächzen der sich öffnenden und schließenden Türen löste in mir eine neue Welle der Erschöpfung aus, ließ sich die Spannung in Luft auflösen und meinen Kopf an das kühle Glas des Fensters sinken. Ich spürte noch, wie Jonas mit seinem Bein wippte, hörte, wie er mit den Hacken gegen den Metallkasten unter dem Sitz schlug und ahnte, dass er sich beengt fühlte. Er schien nicht zu wissen, wohin mit der Energie und ich fragte mich, wer von uns die Stadt besser ertragen würde. Doch dann lösten sich auch diese Gedanken auf, verschwommen zu irrealen Kompositionen und ich verlor den Bezug zu allem, was mich umgab.

Jonas schüttelte mich an der Schulter und ich schreckte hoch, versuchte einen Augenblick so zu wirken, als hätte ich nicht geschlafen, bis ich die Spucketropfen auf dem Parker bemerkte, die mich klar überführten. Die Sonne blinkte zwischen den Ästen und Blättern der Bäume auf, die wir als letztes vor der Ankunft passierten. Es waren schöne Bäume, welche, die mich schon früher fasziniert hatten und die ich seit je als grüne Inseln in dem faden Stadtbild ansah.

Wir erreichten den Stadtkern und das typische Grau seiner Häuser und Straßen zog mich gleich in seinen Bann, weckte Erinnerungen und Gefühle in mir, die ich unter anderem begraben hatte. Noch bevor der Bus zum Stehen kam, besprachen wir unser Vorgehen, später würde es Gefahr laufen unterzugehen und möglicherweise zu große Anstrengungen von uns verlangen. Wir beschlossen uns aufzuteilen und erst im Supermarkt zum großen Finale wieder zusammenzufinden. So, dachten wir, könnten wir Zeit sparen und die Dauer unseres Aufenthaltes auf ein Minimum reduzieren.

Jonas stürzte aus dem Bus und verschwand gleich zwischen den ungewöhnlich vielen Menschen auf dem Platz. Ich hatte den Eindruck, alle Menschen des Ruhrgebiets würden es als ihre Pflicht ansehen, sich in Massen über die Einkaufspassagen und Fußgängerzonen zu ergießen, als würde es sich weniger um die Notwendigkeit drehen, Besorgungen zu machen, als um den perversen Spaß daran, sich in langen Kaufhausschlangen anzustellen, stundenlang Parkplätze zu suchen und sich an überdimensionalen Plastiktüten abzuschleppen. Ich konnte dem nichts abgewinnen, mehr noch, ich verabscheute es. Ich stand auf dem Platz, hatte mich noch keine zwei Meter von der Haltestelle entfernt und spürte schon Trauer und Wut in mir aufsteigen. Die ständig wechselnden künstlichen Gerüche, welche die meisten Menschen in langen Fahnen hinter sich her zogen, verwirrten meine ohnehin schon trübe Wahrnehmung ebenso, wie die Geschwindigkeit von allem und jedem der meinen Weg kreuzte. Es war, als ob ein Druck auf allem lastete, eine unbezwingbare und ständig fordernde Kraft, die uns im Nacken lag und uns antrieb, so lange, bis wir nicht mehr konnten, bis alle Reserven ausgeschöpft waren und man uns wie ein Kartenhaus zusammenbrechen ließ.

Meine Augenlider schmerzten und ich tat mich schwer, die veränderte Stadtluft aufzunehmen. Kurzzeitig hatte ich sogar Probleme, das Gleichgewicht nicht zu verlieren und befahl mir im gleichen Moment loszulaufen. Noch länger auf dem Platz zu verweilen, dem Gefühl, wieder Opfer dieser Welt zu sein zu verfallen, hätte mich zum Umkehren bewegt, mich in den nächsten Bus einsteigen lassen und mich nach Hause getrieben.

Also verließ ich den Platz, tauchte ein in den Menschenstrom, der sich durch die Fußgängerzone schlängelte und verlor mich in den tausenden von Eindrücken, die auf mich einzuregnen begannen. Meine Augen hetzten an den Fassaden entlang, schossen von links nach rechts und blieben an Werbetafeln mit Abbildungen von halbnackten Menschen hängen. Ich spürte, wie sie Reize in mir trafen, mich innerlich in Bewegung setzten und verzweifelte Wunschvorstellungen in mir weckten, von deren Existenz ich nichts wusste. Das leichte Hungergefühl, das ich seit dem Morgen verspürte, vervielfachte sich schlagartig und ich wurde magisch angezogen von den vielen kleinen Fastfoodläden und Imbissen, von denen es hier nur so wimmelte. Ich versuchte gegen die Verlockungen anzukämpfen und war zwei- oder dreimal kurz davor mich ihnen hinzugeben, konnte mich erst im letzten Moment zurückrufen und stand beim vierten mal in der Schlange einer kleinen Pommesbude, bei der ich schon früher oft gegessen hatte.

Als ich alles heruntergeschlungen hatte, blieb ich noch vor dem Imbiss stehen, bis ich ein schönes Gesicht entdeckte, das mir die Kraft zum Weiterlaufen gab. Ich rauchte und mein Herz schlug schneller. Ich war auf dem Weg zur Drogerie, die dazu nicht weit von der Bushaltestelle entfernt lag und scheiterte schon auf diesem kurzen Weg, erlag den Verlockungen, gegen die ich mich mit dem Leben in der Kommune entschieden hatte. Ich war enttäuscht von meiner Schwäche, enttäuscht von der Welt, die sie mir aufzeigte und meine Augenlider schmerzten noch immer, als wären es zwei riesige Platten aus Metall, gegen die ich mich ganz alleine stemmen musste, um nicht unter ihnen zerquetscht zu werden.

Endlich erreichte ich die Drogerie, schleppte mich durch die schwüle Lüftung am Eingang und wankte durch die schmalen Gänge, an den bis zur Decke aufgestapelten Regalen vorbei, ohne zu wissen, was ich eigentlich suchte. Als ich es schließlich doch gefunden hatte, zahlte ich schnell und stürzte mich wieder in den Fluss, der sich unaufhörlich vor der Tür seinen Weg bahnte, fast als wäre er natürlich. Lieber wollte ich wieder den Kampf gegen die Eindrücke aufnehmen, als mich weiter von der Aussagelosen Hintergrundmusik in der Drogerie besudeln zu lassen. Außerdem musste ich weiter, Jonas würde bestimmt schon am Supermarkt auf mich warten.

Es war nicht mehr weit, nur ein Häuserblock und zwei bis drei grüßende flüchtige Bekannte weiter und dann wäre ich da. Ich steckte mir wieder eine Zigarette an und machte mich auf den Weg, diesmal schon etwas abgebrühter und vollgefressener als noch vor wenigen Minuten, doch die Erschöpfung trieb mir immer wieder die Anstrengung vor Augen, denen ein Mensch in Einkaufspassagen ausgeliefert ist. Die Direktheit, mit der sich Konsum einen festen Teil in unserem Verhalten aneignet, machte mich taub und ich wünschte mir, jemand würde auf die Werbetafeln und Schaufenster einschlagen, mich befreien von diesen Bändern, die ständig an mir zerrten.

Jonas saß auf dem Boden und lehnte an der Scheibe des Supermarktes. Er unterhielt sich mit dem Mann, der schon seit Jahren auf dem Boden saß und an Scheiben von Supermärkten lehnte. Ich kannte ihn seit ich denken konnte, immer freundlich, wenn er seine Hand ausstreckte und um etwas Kleingeld bat. Er hielt für jeden ein liebevolles Lächeln bereit, auch für die, die an ihm vorbeiliefen und ihren Blick von ihm abwandten. Er war mir oft als Lichtblick in der weiten Dunkelheit dieser Stadt erschienen, der ich zwar meine Herkunft verdankte und der gegenüber mich auch Sehnsüchte heimsuchten, in die ich jedoch niemals vollständig zurückgehen wollte.

Mit einer beinah etwas zu überschäumenden Geste wurde ich begrüßt und ich ertappte mich dabei, wie ich seiner Freundlichkeit misstraute, mir vorstellte, er habe sich einfach den Regeln unterworfen und eingesehen, dass er mit einem Lächeln mehr Geld einstreichen konnte und es nur deshalb tun würde. Zwar war es eine absurde Vorstellung, doch sah ich in seinem Verhalten einen Augenblick eine Dienstleitung hervorschimmern, unterstellte ihm still, dass er ein verkehrtes Bild seiner Situation zeichnete, die Menschen, die seinen Weg kreuzten zu besänftigen, so dass sie sagen konnten: Wer so fröhlich ist, dem kann es gar nicht so schlecht gehen. So würden sie von der Armut und der ungerechten Verteilung abgelenkt sein, könnten sich in ihre dicken Autos setzen und ihre Überflusseinkäufe reinen Gewissens nach Hause karren.

Ich war überfordert, überfordert von allem, was mir an diesem Tag bisher begegnet war. Die Gedanken, die sich trotz aller Müdigkeit und Erschöpfung immer wieder in den Vordergrund schoben, begannen mich zu nerven und ich versuchte mich von ihnen abzulenken wo es ging. Ich ließ mich von dem Mann kurz darüber aufklären, dass sie den Bierpreis wieder erhöht hatten und forderte Jonas auf, der jetzt viel entspannter als vorhin wirkte, mit mir in den Supermarkt zu kommen. Wir verabschiedeten uns bei dem Mann mit einem Handschlag und brachten den Einkauf schnell hinter uns, indem Jonas mich anwies, welche Produkte in den Korb fliegen sollten und welche nicht. Ich selber wäre an der Konfusion meiner Gedanken zerschellt, hätte mich nicht konzentrieren können und ewig gebraucht alles zu finden.

Mit jeweils zwei Taschen bepackt liefen wir los, Jonas beinah beschwingt, ich kurz vor dem Zusammenbruch. Wir waren auf dem Weg zurück zur Haltestelle, wenige Meter entfernt von der Erlösung, dem rettenden Bus der uns wieder hinaus in die Freiheit bringen sollte, ohne dass wir uns einmal umsehen brauchten. Ich schleppte mich hinter ihm her, abwesend und ausgebrannt. Die Eindrücke prallten an meiner Stumpfheit ab, ich übersah sogar die flüchtigen Bekannten, die Jonas immer wieder in kleine Gespräche verwickelten. Und als wir schon fast angekommen waren, uns nur noch ein paar Meter von der Haltestelle und dem rettenden Bus trennten, begann Jonas, sich über mich zu amüsieren, befahl mir, alles nicht so ernst zu nehmen und nicht so ein Gesicht zu ziehen. Ich versuchte es zu ignorieren, doch meine Nerven lagen blank, seit gestern Abend befand ich mich im Krieg mit mir und meinem Umfeld, hatte plötzlich meine Fähigkeit verloren, über den Dingen zu stehen und wollte es auch nicht mehr. Es muss anders werden, dachte ich voller Zorn, ich muss die Bänder zerschlagen, die mich halten und mich nicht als den kleinen Blödmann hinstellen lassen. Ich hörte mich brüllen, er hätte doch keine Ahnung und solle mich in Ruhe lassen, stampfte mit dem Fuß auf dem Boden herum und fühlte mich Jahre zurückversetzt, als ich noch meine Mutter auf diese Weise angeschrien hatte. Gleichzeitig gab ich acht auf die Taschen, bemühte mich sie gerade zu halten und nichts herausfallen zu lassen. Alles war zu taub, als dass ich die Halbherzigkeit hätte überwinden können und einfach alles auf den Boden zu schmeißen. Jonas stachelte mich weiter an, lachte und brachte damit zum Ausdruck, wie jämmerlich ich in seinen Augen wirkte, wie ein Kind, das versucht durch Trotz Aufmerksamkeit zu erregen. Ich schrie weiter, warf ihm vor unsensibel und kaltherzig zu sein und alles endete damit, dass wir wortlos nebeneinander im Bus saßen, eingequetscht zwischen zwei älteren Damen, die uns skeptisch beobachteten, und wir jeden Blickkontakt zueinander vermieden. Auch er war wütend geworden, seine Überheblichkeit hatte sich in eine verteidigende Haltung gewandelt, nachdem ich nicht aufgehört hatte ihn persönlich anzugreifen und ihn an seinen empfindlichsten Stellen zu treffen. So befanden wir uns am Ende wenigstens auf einer Ebene, wie es sich für Freunde gehörte. Bald hätte ich schon wieder lachen können, der Knoten war gelöst und begann sich samt der Wut zu verteilen. Noch war ich zwar erregt, doch mein nächster Wortwechsel mit Jonas würde wieder friedlicher, vielleicht könnten wir sogar über das ganze lachen und ernsthaft über Stadt, Konsum und das System reden. Ich war mir sicher, dass wir viele Gemeinsamkeiten finden würden, so wie immer.

Die Rückfahrt kam mir ewig lang vor und mit jedem Meter, der unter uns hinweg rauschte, freute ich mich ein Stück mehr auf Sarah, darauf, ihr endlich in die Arme fallen und mich gehen lassen zu können, sie hätte garantiert Verständnis dafür und wir würden uns gegenseitig durch die Haare streichen, vielleicht sogar endlich die letzten Mauern, die uns noch trennten, einreißen können. Ich steigerte mich in diese Vorstellung hinein, malte mir das Gefühl aus, wie es wäre sie zu küssen und konnte die Ankunft kaum noch abwarten. Schon konnte ich den Hügel sehen, der zwischen Haus und Straße lag und als wir in den kleinen Wald einfuhren, war meine Nervosität auf einem Höhepunkt angekommen. Jonas bemerkte es nicht, doch ich hatte den Eindruck, als hätte sich auch seine Wut aufgelöst und er sei zu seiner Entspannung von vorhin zurückgekehrt. Lange, dachte ich, würde es nicht andauern, das tat es nie, und ich war froh, dass er an meiner Seite war.

-3-

Als wir auf den Hof zurückkamen, stand Inka in der Eingangstür, betrachtete sich die untergehende Sonne, die sich schon unter die Wolkendecke geschoben hatte, und rauchte. Sie winkte uns zu und kam uns ein Stück entgegen. Sie hing sich Jonas um den Hals und versuchte ihn zu küssen. Er wehrte jedoch halbherzig ab, wollte seine angekratzte Laune offenbar nicht überspielen und sie ließ von ihm ab, legte nur einen Arm um seine Schultern und strich mir mit der anderen Hand übers Gesicht, sagte:

„Sarah ist weg.“

„Wie? Weg?“, fragte ich etwas hilflos, so recht hatte ich ihre Worte noch nicht aufnehmen können.

„Sie ist vorhin spontan zu ihrer Mutter aufgebrochen, weiß der Himmel warum so plötzlich.“

Ich bildete mir ein, sie würde mich verschwörerisch ansehen, als würde sie genau den Grund dafür kennen und mir unterstellen, ihn ebenfalls zu kennen. Doch ich wusste von nichts, wollte nichts wissen, spürte nur eine tiefe Enttäuschung in mir aufsteigen. Ich war davon ausgegangen, mich jetzt in ihre Arme fallen lassen zu können, verdiente Ruhemomente an ihrer Seite auskosten zu dürfen und vielleicht noch einen Schritt weiter zu gehen. Doch jetzt war sie einfach fort, aus meinem Blickfeld verschwunden und nicht etwa nur im Nachbarort oder in der nächstgrößeren Stadt, nein, ihre Mutter lebte in Berlin, eine halbe Ewigkeit entfernt und nahezu unerreichbar für den Moment.

Inka erzählte mir, dass sie nervös gewirkt hatte, bevor sie aus dem Haus gegangen war, doch Nachfragen, ob etwas mit ihrer Mutter nicht stimmte, hatte sie verneint und unter zitternder Stimme gesagt, es sei alles in Ordnung. Wir gingen ins Haus, stellten die schweren Taschen in der Küche ab und Inka erzählte weiter. Sie mache sich etwas Sorgen.

„Sie spricht mir manchmal zu sehr in Rätseln, weißt du“, sagte sie.

Ich wusste, dass sie Sarah in letzter Zeit in ihr Herz geschlossen hatte, es musste sie stören, nicht vollkommen eingeweiht zu sein, doch darauf wollte ich jetzt keine Rücksicht nehmen und drängte sie, mir mehr zu erzählen.

Inka überwand sich und erzählte: „Sie war etwas wirr, hat irgendwas gesagt, dass sie letzte Nacht gerne zu dir raus gekommen wäre, aber sie irgendwas abgehalten hat. Heute Morgen hat sie es verdrängt und das tat ihr leid. Aber was genau sie meinte, wollte sie mir nicht sagen. Kannst du was damit anfangen? Warst du nachts überhaupt draußen?“

Ich nickte, aber brachte keinen Ton heraus. Wieder war ich sprachlos, wusste nicht, wie mir geschah, was mit dieser Welt los war, wie ich mich jemals auf etwas verlassen könnte, wenn sich alles immer gleich wieder zerschlug. Sie hatte mich also doch gesehen, hatte wirklich am Fenster gestanden, war vielleicht von meiner Unruhe aufgewacht und hatte mich sehnsüchtig zu ihr herauf blicken sehen. Aus ihrer Nachricht versuchte ich auch ihre Sehnsucht herauszuhören und es erfüllte mich wieder mit Wut, dass wir uns nicht begegnet waren, dass keiner von uns den Mut aufbrachte einen Ton zu sagen. Jetzt, jetzt würde ich es ihr sagen, ihr meine Liebe gestehen und ihr womöglich eine aufgebrachte Szene machen, sie zwingen mich anzusehen und mir eine klare Antwort zu geben. Ich trat mit dem Fuß gegen die Wand, versetzte ihr noch einen Schlag mit der geballten Faust und sank auf einen der Küchenstühle. Plötzlich fand ich nicht mehr, dass ich letzte Nacht auf dem Hügel gut ausgesehen hatte, ich kam mir vor wie ein Trottel, ein von Feigheit beherrschter Idiot, der es nötig hatte, vor dem Spiegel zu posieren, um von seiner wahren Natur abzulenken.

Jonas und Inka blickten sich Schulterzuckend an, setzten sich zu mir an den Tisch. Inka packte meinen Arm, sah mir tief in die Augen und fragte mich, ob alles in Ordnung sei. Sie waren ein schönes Paar, Jonas und sie, sie sahen gut zusammen aus, obwohl ich wusste, dass auch ihnen Verständnisprobleme zuteil waren. Doch jetzt, wie sie da saßen, unwissende Anteilnahme zeigten und mich schon durch ihre reine Anwesenheit beruhigten, fand ich sie besonders schön, wollte nicht, dass sie sich zu große Sorgen machten und sagte: „Es ist schon gut, Sarah und ich haben wohl nur ein Kommunikationsproblem, da wird man auf Dauer etwas nervös.“

Jetzt mischte sich Jonas ein: „Ihr und ein Kommunikationsproblem? So ein Quatsch, du hast dich verliebt, das sieht man ja mit verbundenen Augen.“

„Na und?“, platzte es aus mir heraus und ich fühlte mich plötzlich so bedrängt, dass ich gleich wieder in meine Abwehrhaltung gehen wollte. Doch er hatte nur die Wahrheit ausgesprochen und das war besser als alles andere in diesem Moment. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, einerseits war ich erschöpft, doch auf der anderen Seite missfiel mir der Gedanke mich jetzt zu beruhigen, ich hatte mich zu sehr darauf verlassen, Sarah zu sehen und es erschien mir jetzt noch viel wichtiger, als vorher.

Man konnte Inka ihre Neugierde ansehen, sie rückte auf ihrem Stuhl hin und her und wollte dann mehr über Sarah wissen.

„Du hast mir noch nie erzählt, wie ihr euch eigentlich kennengelernt habt?“, fragte sie schließlich in die angespannte Stille hinein, „Ich kenne die Geschichte erst von dem Punkt an, als sie hier eingezogen ist.“

Vielleicht war es ja gut, jetzt darüber zu sprechen, vielleicht würde die Klarheit über die Situation meine Verzweiflung entschärfen und mir zeigen, was ich als Nächstes zu tun hatte. Also erzählte ich ihr die Geschichte, die Jonas schon kannte, aber er sie sich trotzdem mit anhörte. Er setzte Teewasser auf, verstaute langsam die Einkäufe in den Schränken und ich beschrieb unterdessen den sonderbaren Augenblick, als ich Sarah das erste Mal getroffen hatte.

Es lag knapp anderthalb Jahre zurück, an einem verregneten Tag im März. Ich kam gerade von Marc und hatte an der Bushaltestelle gestanden, als sie neben mir auftauchte und ich sie ständig hatte anstarren müssen. Sie war völlig durchnässt dagestanden und ihre dunklen Haare hatten ihr in Strähnen ins Gesicht gehangen. Ein plötzlicher Impuls hatte mich dazu gebracht, sie anzusprechen, zu fragen ob sie in Ordnung war. Nach einem schwachen Versuch meiner Frage auszuweichen, waren ihr Tränen über die Wangen gelaufen und sie hatte sich in meine Arme fallen lassen. Es war das schönste Kennenlernen, an das ich mich erinnern konnte und wurde wegweisend für unsere Beziehung zueinander. Später, als wir in einem Café gesessen und Tee getrunken hatten, erfuhr ich, dass sie aus Berlin kam, nach der Schule ein soziales Jahr in einem Heim für behinderte Kinder begonnen hatte, und es ihr schwer fiel, sich in dieser Stadt zurechtzufinden.

Inka hörte die ganze Zeit gespannt zu, saugte jede Kleinigkeit auf und fragte dauernd nach, bohrte, damit ich möglichst viele Details auspackte. Mich wunderte, wie wenig sie über Sarah wusste, obwohl sie in letzter Zeit viel aufeinander gehockt hatten, immer wieder in den Wald liefen und erst Stunden später zurückkehrten. Manchmal fühlte ich mich von Sarah fast vernachlässigt, kämpfte innerlich mit meinen Besitzansprüchen ihr gegenüber und ertappte mich dabei, wie ich die Zeit verglich, die sie mit mir und anderen verbrachte. Auch jetzt war ich mehr damit beschäftigt, wie ich mit meiner Enttäuschung über ihre Abwesenheit umgehen sollte, als zu versuchen, mich in ihre Lage zu versetzen und ihren Ausbruch zu verstehen.

Jonas hatte die Einkäufe in den Schränken verstaut und verließ die Küche ohne ein Wort zu sagen. Ich vermisste einen Kommentar von ihm, einen Tipp, was ich tun sollte, doch entweder hatte er den Bezug zu der Sache verloren oder einfach keine Lust sich mit meiner Situation zu befassen, immerhin hatten wir uns noch vor kurzem wild angeschrien.

Ich blieb noch eine Weile mit Inka sitzen und sprach mit ihr über Sarah, über ihre Eigenheiten und Stärken, darüber, was sie so besonders machte. Inka stimmte mit mir in vielem überein und ich versuchte mich durch diese Geselligkeit beruhigen zu lassen, doch immer wieder driftete ich ab und kam zu der Frage, was ich tun sollte. Musste ich ihr hinterherfahren oder mich zur Ruhe zwingen, sie in Frieden lassen und mich zurückhalten oder alles tun, um mein Verlangen nach ihrer Nähe zu befriedigen. Schon früher hatte meine Mutter immer vergeblich versucht, mir Geduld beizubringen, nicht alles immer sofort haben zu wollen. Doch ich kannte nichts Schlimmeres, als abzuwarten, nicht aktiv dabei zu sein und mich meinem Schicksal hinzugeben. Ich musste über meine Zukunft bestimmen können und war nicht zufrieden, ehe sich meine Vorstellungen erfüllten oder jede Möglichkeit vergeben war. Meine Mutter hatte mir dann jedes Mal vorgeworfen, ich wolle nur Spaß haben und die unangenehmen Seiten des Lebens umgehen, aber in Wirklichkeit konnte ich den Stillstand nicht ertragen, wollte mich nicht damit abfinden, dass mein Handlungsraum durch äußere Einwirkungen eingeschränkt war und verurteilte jede Form von Vernunft zu sinnlosen Bändern und Mauern, die es einzureißen galt. Gleichzeitig verurteilte ich Sarahs Spontanität, weil sie mir damit die Möglichkeit nahm, sie einzuschätzen, mich in ihrer Nähe sicher zu fühlen. Ich hörte mich in Sätzen denken, gegen die ich früher gewettert hatte und es auch heute noch tun würde, sollte sie jemand mir gegenüber äußern. Im Grunde bewunderte ich Sarah dafür, dass sie ihren Impulsen gefolgt war, doch zeigte es mir auch, wie sehr ich gefangen war, wir groß die Diskrepanz zwischen meinen Vorstellungen und meinen Handlungen eigentlich war.

Marc kam in die Küche, griff sich eine der Zigarettenschachteln, die Jonas auf dem Tisch ausgebreitet hatte und fragte, ob ich mitkommen und eine Runde drehen würde. Ich folgte ihm, ließ Inka in der Küche zurück und wir gingen nach draußen auf den Hof, steckten uns Zigaretten an und er begann mir von seinen alltäglichen Problemen zu erzählen. Er beschrieb mir seinen Rausch vom Vorabend, was für Musik sie gehört und über welche Themen er mit Jan gesprochen hatte, wie müde er deshalb heute sei und wie oft er sich schon irgendwo den Kopf gestoßen hatte. Erst nachdem