2,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €

Mehr erfahren.

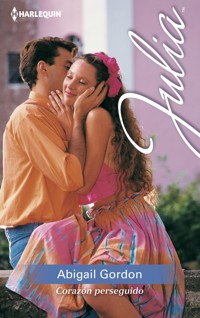

- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Julia

- Sprache: Spanisch

Cuando el doctor Lafe Hilliard la encontró, Suzannah Scott ya no esperaba nada de la vida. Su prometedora carrera como médico se había visto repentinamente truncada y el hombre al que creía amar la había traicionado. Rodeados por la gélida belleza de Newfoundland, Lafe la ayudó a rehacer su vida, y lo único que esperaba a cambio era su sinceridad. Pero el sentimiento de culpabilidad no le permitía a Suzannah confiar su pasado a nadie. Si Lafe llegaba a descubrir lo que había ocurrido en Inglaterra, se arriesgaba a perder el respeto que sentía por ella como profesional, pero también su amor.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 199

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Editado por Harlequin Ibérica.

Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

© 2001 Abigail Gordon

© 2015 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

Corazón perseguido, n.º 1228 - octubre 2015

Título original: Saving Suzannah

Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.

Publicada en español en 2001

Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.

Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.

® Harlequin, Julia y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited

® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.

Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.

Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.

I.S.B.N.: 978-84-687-7343-8

Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Portadilla

Créditos

Índice

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Si te ha gustado este libro…

Capítulo 1

Una suave brisa mecía los helechos junto a la corteza gris de los árboles mientras Suzannah subía el inclinado sendero por el bosque.

Newfoundland en otoño era una grata sorpresa, pensó mientras el sol septembrino bailaba entre las hojas. Costaba creer que, en cuestión de semanas, aquella tierra de lagos y ríos abrazada al infinito mar haría parecer liviano el frío invierno de Inglaterra. Pero si lo que John y Debbie le habían dicho era cierto, así sucedería.

Ese día, en cambio, era como cualquier día otoñal en casa, y estaba allí para hacer algo que llevaba prometiéndose desde que había llegado.

Había tenido bastantes oportunidades con anterioridad, pero lo había pospuesto, consciente de que una excursión como esa podría reabrir una herida que solo había curado en parte.

Suzannah había llegado a San Antonio en primavera, cuando los icebergs podían verse en el mar. Separados de los glaciares, majestuosamente libres, le habían parecido esculturas gigantes de hielo azul claro.

—Jamás había visto nada tan bonito —había exclamado.

—Pero pueden ser peligrosos, no lo olvides —había contestado sonriente John—. ¿Recuerdas el Titanic? No se hundió muy lejos de aquí.

—No por eso dejan de maravillarme —había insistido ella.

—A mí también me encantaría vivir aquí siempre si pudiera contemplar esta vista desde mi ventana todos los días.

—Pronto se irán —había dicho su esposa Debbie—. Se empiezan a romper a medida que va subiendo la temperatura, pero todavía podremos verlos unas cuantas semanas más.

En cualquier caso, lo último que le importaba en esos momentos era el clima o sus caprichos. Estaba a punto de hurgar en el pasado. Desde que había puesto el pie en la isla, había sabido que iría de peregrinaje colina arriba.

Era una de las razones por las que había aceptado la invitación a pasar una temporada con John y su familia en San Antonio. Tenía un motivo, con recuerdos dolorosos; pero estaba empeñada en no entristecerse.

Había ido a rendir tributo a un hombre con el que se había obsesionado años atrás. De pronto, cuando el sendero se estrechó, desembocando en un claro en lo alto de la colina, Suzannah supo que había llegado el momento.

Aquellas palabras grabadas en una placa, en la pared de una roca, la habían llevado hasta allí. Mientras leía la inscripción, experimentó un sentimiento extraño.

Como si su vida, tan cuesta arriba como el trayecto que acababa de ascender, fuera a allanarse igual que el claro en el que estaban encerradas sus cenizas.

Wilfred Thomason Grenfell, ponía en la placa. 28 de febrero de 1865, 9 de octubre de 1940. Y, debajo, tan a propósito que a Suzannah se le hizo un nudo en la garganta, La vida es un campo de honor.

Sintió que se le saltaban las lágrimas. Era ese hombre, el valeroso médico de los pobres, quien la había impulsado a estudiar Medicina.

¿Y qué había hecho?, se preguntó desesperada. ¡Permitir que un incidente arruinase su carrera!

Durante los años en la universidad, se había sentido fascinada por la historia de Wilfred Grenfell, nacido en la antigua ciudad de Chester, donde Suzannah vivía.

Un hombre de grandes ideales, entregado al prójimo, que en 1892 había viajado con una expedición a una remota isla de Newfoundland, con intención de crear un sistema sanitario para los pescadores que no contaban con los servicios de que sí disponían otras comunidades más grandes de Newfoundland.

Pero no había sido ese el único mérito de Grenfell. Por primera vez, había llevado medicamentos a los esquimales que vivían en Belle Isle, al otro lado del estrecho de Labrador, un lugar más inaccesible aún que Newfoundland.

Con el tiempo, había fundado un centro médico y filantrópico, el primero de su clase en esa parte del mundo.

Bautizado como Centro Grenfell, había pasado a llamarse Hospital Charles Curtis, en honor a uno de los médicos que había colaborado con él en aquellos años, y estaba a los pies de la colina que acababa de subir.

La devoción de Grenfell a los pescadores de aquellas dos islas, en las que había un reno por cada cinco personas, había espoleado la imaginación de Suzannah.

De acuerdo. No se había ido al Polo Norte como él. Había trabajado en un hospital en Inglaterra, donde había disfrutado ejerciendo su profesión hasta que aquel incidente había destrozado su vida.

Desde entonces, había vivido un exilio autoimpuesto en San Antonio, con John, su esposa canadiense Debbie y sus dos hijos, Robbie y Richard.

—Un hombre impresionante, ¿verdad? —dijo una voz desde arriba. Suzannah se dio la vuelta, sobresaltada. Había pensado que estaba sola, pero era evidente que no era así.

Un hombre la miraba desde un rincón escondido del claro. Cuando se aproximó a ella, Suzannah abrió sorprendida sus ojos marrones.

—Sí que impresiona… mucho —contestó cuando logró articular palabra.

—¡Vaya! Es inglesa —comentó él—. ¿Ha venido a homenajear a un compatriota?

Suzannah sonrió por primera vez desde que había iniciado la escalado de la colina Tea House.

—Exacto. Grenfell era de mi misma ciudad.

—¿Chester?

—Sí, ¿cómo lo sabe? —preguntó sorprendida Suzannah.

—Hay pocas cosas que no sepa de él —dijo el hombre, esbozando una sonrisa blanca—. Mi bisabuelo fue uno de sus primeros pacientes. Se le había congelado una pierna, cosa habitual en aquellos tiempos. Si Grenfell no lo hubiera atendido a tiempo, habría tenido que cortársela por su cuenta. Pero, como el enviado de Dios que era, el doctor apareció con su trineo y…

—¿Le salvó la pierna?

—No. Se la amputó, pero como debe hacerse. Y mientras que mi antepasado se habría arriesgado a contraer todo tipo de infecciones si se la hubiera cortado él mismo, al cabo de unas semanas podía desplazarse gracias a un invento desconocido en estas tierras: una prótesis, que, por si no lo sabe, es una pierna artificial.

—Sé bien qué es una prótesis —dijo Suzannah—. Yo también soy médico.

El desconocido echó la cabeza hacia atrás y rio.

—No puedo creérmelo. Como venga alguien más, podemos montar un congreso.

—No entiendo —dijo ella.

—Usted, yo… y Grenfell, aunque me temo que él no podría participar.

—¿También ejerce la medicina?

—Lafe Hilliard a su servicio, señorita. Cirujano. Residente en un sitio más frío que este en los últimos tiempos, recién regresado a mi casa de San Antonio.

—No lo he visto por aquí —comentó Suzannah sin pensar. Se arrepintió al instante. Era tanto como decir que se habría acordado de él si lo hubiese visto.

—Acabo de volver. Anoche, para más información —contestó con amabilidad—. ¿Y qué me dice de usted?, ¿cómo se llama… y qué hace en San Antonio?

—Me llamo Suzannah Scott. He venido a visitar a mi hermano y a su familia.

—Y has venido a ver dónde descansan las cenizas de Grenfell porque era de tu ciudad, ¿no? —preguntó él, tomándose la libertad de tutearla.

—Sí —Suzannah asintió con la cabeza—. ¿Y tú?, ¿qué te trae por aquí?

—Algo que, evidentemente, tenemos en común: el respeto a un gran hombre. Siempre que estoy en casa subo a verlo. ¿Has estado en su casa?

—No. Es mi próxima parada. Me la salté mientras subía.

—Podemos verla juntos —propuso él y Suzannah lo miró con recelo—. Al fin y al cabo, tenemos un vínculo en común.

—Pero ya la habrás visto antes… siendo de San Antonio, ¿no?

—Docenas de veces, pero nunca en compañía de una doctora inglesa.

—Entonces, adelante, Lafe Hilliard —dijo ella, participando de la cordial actitud del desconocido—. Enséñame la casa de Grenfell.

Habían hecho un museo de ella. Los suelos de madera relucían como espejos y una alfombra con piel de oso polar extendía su majestuosa suavidad frente a la chimenea del salón. Las paredes estaban pintadas en rosa y verde suave, y los muebles eran muy antiguos.

Suzannah se imaginó al intrépido doctor entrando en su hogar después de ir en trineo con sus perros para atender a los enfermos de Newfoundland. O regresando después de cruzar los estrechos de Labrador, tras tratar a los esquimales a los que tanto respetaba.

Mientras iban de habitación en habitación, Suzannah admiraba el mar que los rodeaba. El puerto no estaba lejos. Era ese paisaje en el que Lafe Hilliard había estado absorto cuando ella había llegado al descampado, en la cumbre de la colina, y todavía podía verse desde donde estaban en esos momentos.

—Es una preciosidad —comentó Suzannah cuando regresaron al salón después de haber recorrido todas las piezas de la casa—. Es vieja, pero acogedora. A mí me gustaría vivir aquí.

—A mí también —dijo él, sonriente—. Con un par de innovaciones.

Había dejado en el hospital el coche alquilado que estaba utilizando y, mientras bajaban la colina a buscarlo, se hizo un extraño silencio.

Eran dos desconocidos. Hasta una hora antes ni siquiera se habían visto nunca. Y, sin embargo, hacía meses que no se sentía tan relajada como en ese instante, junto a aquel hombre.

Pero era el momento de despedirse. Solo que no se le ocurría cómo hacerlo.

—¿Cómo es que siendo médico y viviendo en San Antonio —dijo por fin, en cambio— no trabajes en el Hospital Curtis?

—Me temo que no me gustan las soluciones fáciles —contestó él.

Suzannah asintió con la cabeza. También en eso se parecían. Ella podría haber optado por la solución más fácil en Inglaterra y haberse convencido de que no tenía por qué sentirse culpable; pero no lo había hecho y su futuro se cernía más oscuro que un invierno en Canadá.

—Creo que después de subir la colina y visitar la casa de Wilfred, nos merecemos un cafetito, ¿qué te parece? —preguntó entonces Lafe, cambiando de tema.

—Me parece bien —contestó animada—, pero…

Lafe esbozó un suspiro lastimero, que la hizo reír.

—¿Por qué será que sabía que habría un pero?

—Iba a decir que no tengo mucho tiempo, así que tiene que ser un café rápido. Mi cuñada Debbie está fuera. Mi hermano trabaja en el Banco de Montreal y Debbie está en Corner Brook, promocionando no sé qué, lo que significa que me toca a mí recoger a los niños del colegio.

—De acuerdo, entonces vamos allá. Es el lugar más cercano —dijo él, apuntando hacia un pequeño centro comercial—. Así que estás con tu hermano y su familia. ¿Hay más personas importantes en tu vida, Suzannah? —le preguntó luego, sentados ya dentro de una cafetería del centro comercial.

Dudó. ¿Quería decirle a ese rubio de Newfoundland, aparte de su hermano y la familia de este, que no tenía a nadie? Resultaba penoso tener que reconocerlo, pero en esos momentos era la verdad.

No había sido así medio año antes. Entonces era feliz, ejerciendo la profesión en la que siempre había querido trabajar y, al mismo tiempo, ilusionada con la perspectiva de casarse con el cirujano jefe de su hospital.

Había sido una ambición y arrogancia desmedidas lo que había encaramado a Nigel Summers a la cumbre por la que podía haberse caído; pero Suzannah había terminado cargando con la culpa sobre sus espaldas.

Lafe sabía que estaba siendo indiscreto y no sabía por qué. Quizá porque ella fuera inglesa. Tenía cierto estilo y, de alguna manera, era una mujer muy bella, aunque percibía una gran tristeza interior en ella. Se preguntó qué la había hundido. Porque era evidente que estaba deprimido.

—No hay nadie. Salvo John, Debbie y los niños —contestó Suzannah con cierta reticencia. Bajó la cabeza antes de continuar—. He venido a quedarme en Newfoundland por un periodo de tiempo indefinido. Si por mi hermano y su esposa fuera, podría quedarme para siempre… y puede que lo haga.

—¿Entonces no estás comprometida con ningún hospital en Inglaterra?

Una pregunta tan inocente como punzante.

—No, no tengo ningún compromiso con nadie ni en ninguna parte —respondió Suzannah, y supo que si él seguía interrogándola, tendría que decirle que se metiera en sus asuntos. No porque la molestase que le preguntara, sino porque le dolía demasiado responder.

Por alguna razón, debió de notar que estaba pisando terreno prohibido y, con la naturalidad y camaradería con que la estaba hechizando, empezó a hablar de otras cosas.

Al cabo de unos minutos, le dijo que tenía que ir a recoger a sus sobrinos. Lafe asintió con la cabeza y se levantó.

—¿Dónde vive tu familia? —le preguntó mientras ella se ponía de pie.

Era una pregunta normal, pero Suzannah sabía que, según lo que respondiera, su relación seguiría adelante o terminaría allí, en ese mismo instante.

No quería cortarla, pero tampoco quería sufrir más y, en esos momentos, las relaciones no eran más que eso: una fuente de sufrimientos.

De modo que señaló vagamente hacia la parte delantera del puerto.

—Allí, en el otro lado de la ciudad —dijo, y esperó a ver si él insistía.

No lo hizo. Lafe se limitó a ofrecerle la mano para estrechársela.

—Encantado de conocerte, Suzannah Scott. Disfruta de tu estancia en mi bonito país.

—Lo intentaré —contestó, arrepentida ya por haber arruinado cualquier futuro contacto entre los dos—. Adiós, Lafe. Me acordaré de este encuentro.

—Espero que con agrado —repuso sonriente Lafe—. Y sea lo que sea lo que te está haciendo daño, anímate. La vida es demasiado corta, Suzannah —añadió, justo antes de darse la vuelta y enfilar hacia el hospital.

Mientras se dirigía al colegio, Suzannah no pudo evitar seguir pensando en él. ¿Por que había ido hacia el hospital si no trabajaba allí?, se preguntó.

Lafe había mostrado interés por su situación, pero apenas había hablado de sí mismo. Solo había comentado que era médico, lo que no podía considerarse un dato muy personal.

—¿Y qué? —murmuró sin interpelar a nadie en concreto. ¿Qué más daba? Probablemente no volverían a verse, de modo que quizá fuera mejor no haber intercambiado muchas confidencias.

John, Debbie y los niños le habían salvado la vida durante aquel largo y vacío verano. Su hermano y su esposa habían estado ahí cuando los había necesitado y la habían sabido dejar sola cuando había querido intimidad.

Richard y Robbie, de diez y siete años, estaban encantados con tenerla en casa, y su cariño había sido como un bálsamo para su corazón.

Salieron del colegio como siempre: Robbie, corriendo, con la corbata ladeada y la cartera saltando sobre su espalda; y Richard con más serenidad, siguiéndolo a un ritmo más pausado.

Dado que su madre estaba fuera en Corner Brook, era ella la encargada de preparar la cena. Una vez hubo llegado John, comieron juntos los cuatro.

—¿Qué tal el día, hermanita? —le preguntó él mientras tomaban asiento.

Se parecían físicamente: los dos tenían el cabello castaño, ojos almendrados y una constitución similar. Pero de carácter eran muy diferentes.

Su hermano era un hombre seguro y práctico. En más de una ocasión la había animado a que volviera a casa y se enfrentara a la directiva del hospital, lo cual habría hecho si el hombre que la había herido no hubiese sido su prometido.

—Genial —Suzannah sonrió.

John la miró sorprendido. Era la primera vez que la veía tan animada.

—¿De veras?, ¿qué has hecho?

—Fui a ver el lugar donde están enterradas las cenizas de Wilfred Grenfell, en la colina frente al puerto.

—Ah, sí, tu héroe, ¿verdad?

—Sí —Suzannah asintió con la cabeza—. Y luego visité su casa.

—Es cierto: recuerdo que hacían visitas guiadas. Debbie y yo fuimos a una al principio de vivir en San Antonio.

—Esta fue espontánea.

John levantó los ojos del plato al tiempo que Richard preguntaba:

—¿Qué significa espontánea, Susi?

—Significa que no estaba planeada —contestó ella—. Un hombre al que me encontré en la colina se ofreció a enseñármela.

—¿Quieres decir un desconocido? —preguntó su hermano, casi atragantándose con la comida, para responderse a sí mismo acto seguido—. Tiene que serlo, ya que aquí no conoces a nadie, aparte de a nosotros.

—Se llama Lafe Hilliard —dijo Suzannah—. Acaba de volver a San Antonio de no sé dónde y, ¿sabes qué, Johnie?

—¿Qué?

—Es de los nuestros.

Los niños, que habían estado atentos a la conversación, preguntaron asombrados:

—¿Quieres decir que es de nuestra familia, Susi?

—No, cariño —dijo esta con dulzura—. Me refería a que es médico, como yo.

—No hace falta que me expliques quién es Lafe Hilliard —John no se había recuperado todavía de la sorpresa—. Es el hijo de una de las familias más antiguas de San Antonio y acaba de convertirse en su último eslabón.

—¿Quieres decir que todos sus parientes están muertos?

—Sí.

—¿Y no tiene hijos que perpetúen su apellido?

—No. Al menos, no que yo sepa. El otro día leí en el periódico local que estaba a punto de venir y, por lo que dices, está claro que ya ha llegado.

—¿Dónde ha estado? —preguntó Suzannah—. No entró en detalles.

—Se ha pasado los dos últimos años en el Ártico, investigando el calentamiento de la Tierra. Era médico residente allí, pero ha vuelto por la muerte de su padre. Supongo que tendrá muchos cabos sueltos que atar.

No era de extrañar que estuviera gozando de aquel suave día otoñal, pensó Suzannah. Había estado viviendo donde solo se veía nieve y más nieve. Sin embargo, no se había mostrado frío en absoluto. De hecho, encontrarse con él había derretido la capa de hielo que rodeaba su corazón desde que había salido de Inglaterra. Pero todo quedaría ahí.

Después de lo que le había ocurrido con Nigel Summers, se negaba a tener más relaciones con el sexo opuesto, y nada la haría cambiar de opinión así viviera mil años.

Tras dar las buenas noches a los niños, Suzannah dejó a John en su despacho y fue a su habitación. Al igual que las anteriores dos noches, se acercó a la ventana a contemplar una de los despliegues naturales más bonitos que jamás había visto.

Había refrescado. Un arco brillante de luz verde surcaba el cielo sobre las colinas, detrás del puerto. A su alrededor destelleaba un haz de rayos multicolor, de tonos rojos, blancos, amarillos y azules.

La aurora boreal solo podía verse en noches así, en lugares como aquel, y era impresionante.

Producto de las interacciones eléctricas entre el campo magnético de la Tierra y corrientes de partículas cargadas de energía solar, era un espectáculo inolvidable.

Aquella era la explicación científica, pero mientras admiraba su belleza, Suzannah deseó, siquiera por un breve instante, tener con quien compartir aquel momento.

Debbie volvió a casa el viernes por la noche, y el sábado Suzannah salió a pasar el día al centro, para que la familia pudiera estar a solas.

Mientras vagaba sin rumbo por los centros comerciales, tuvo envidia de lo unidos que estaban John, su esposa y los niños. Y tomó conciencia de que su vida era un dejar pasar los días, de uno en uno, sin ningún objetivo en el horizonte.

¿Pero no era eso lo que había buscado al ir a Newfoundland en primavera?, ¿no era la consecuencia lógica de estar rehuyendo algún tipo de compromiso?

Pero la voz de la razón le decía que no podía seguir así toda la vida. Que estaba utilizando la traición de Nigel como excusa para encerrarse en sí misma. Que estaba siendo una cobarde. Aunque no podía decirse que se hubiera acobardado cuando la habían acusado por un error que no había cometido ella.

Estaba mirando unos cosméticos en una de las tiendas cuando Lafe la divisó, y sonrió. Al separarse la otra vez, se había dicho que si estaba escrito que volvieran a verse, el destino cruzaría de nuevo sus caminos. Y, por suerte, así había sido.

Había estado revisando unos papeles de su padre toda la mañana, y se dirigía al despacho de su abogado. Tenía que tomar decisiones, aunque no le apeteciese.

Sobre todo, estaba dispuesto a dejarse distraer por cierta doctora inglesa de cabello castaño; una mujer lo bastante orgullosa de su compatriota como para subir una inclinada colina para ofrecerle sus respetos.

Si tanto admiraba a Grenfell como para haber seguido sus pasos y haber estudiado Medicina, ¿qué hacía tan lejos de su ciudad, dejando pasar el tiempo sin ningún propósito, cuando podía estar ejerciendo su profesión?

Por otra parte, también podía hacerse tal pregunta a sí mismo. Aunque, en su caso, él había regresado a San Antonio por la repentina muerte de su padre.

Tenía una casa, no muy lejos de donde estaba enterrado Grenfell, y tenía que decidir si quedársela o ponerla a la venta. También debía arreglar los papeles de los terrenos de su padre, motivo por el cual había quedado con el abogado de la familia esa mañana.

—Muy buenas —saludó a Suzannah mientras esta estudiaba las ofertas de las mejores marcas de cosméticos. Reconoció su voz en seguida y la sorprendió la alegría que le produjo escucharla de nuevo.

—Buenos días —dijo ella tras darse la vuelta. Se fijó en que Lafe iba vestido con un traje muy elegante.

—¿Estás sola? —le preguntó este, al ver que no había nadie cerca.

—Sí… otra vez —Suzannah sonrió—. Creerás que me he inventado lo de que tenía familia. Mi cuñada volvió a noche de Corner Brook y, como solo va a estar aquí el fin de semana, he salido para dejarles un poco de intimidad.

—Entiendo. Entonces, cuando salga de ver al abogado, que es adónde iba, podíamos pasar el día juntos.

Parecía tan vital allí de pie, y se había dirigido a ella con tal franqueza y sencillez, que si hubiera intentado decir que no se le habría atragantado la negativa antes de salir de los labios.

De modo que se olvidó de cautelas y contestó con sinceridad:

—Por mí perfecto. Preveía un día largo y solitario.

—¿Te parece que quedemos aquí mismo dentro de una hora? —sugirió Lafe.

—Sí —convino Suzannah y luego lo miró alejarse.

Hasta ahí su vida sin hombres, pensó ella cuando se hubo quedado sola. Aunque, ¿no estaba dando por sentadas demasiadas cosas? Lafe solo le había propuesto pasar un poco más de tiempo juntos. Nada más. No le había pedido que se fuera a la cama con él. Y si en un momento dado hacía falta, ya se encargaría de mantenerlo a una distancia prudencial.

Cuando regresó, estaba menos relajado de lo que lo había estado antes. La expresión de su rostro era la de alguien a quien acaban de hacerle daño, y Suzannah se preguntó qué le habría dicho su abogado para dejarle en aquel estado.

Estaba a punto de descubrirlo.

—He pasado mejores ratos en el dentista que el que he pasado con el abogado —comentó él mientras caminaban hacia la salida de la tienda.

—Lo siento —dijo ella con empatía, sin preguntarle más. Si Lafe quería explicarle a qué se debía aquel comentario ya lo haría sin necesidad de presionarlo.

—Acabo de decirle a mi abogado que venda la casa de la familia —añadió él, como si le hubiera leído el pensamiento—. Y es doloroso. He vivido en esa casa toda mi vida. Pero mi padre falleció súbitamente hace un par de semanas y soy el único pariente vivo de la familia.

—O sea, que no estás casado.

—No —Lafe la miró a los ojos—. ¿Crees que estaría aquí ahora mismo si lo estuviera?

—No. Pero hay mucha gente a la que no le parecería tan raro.

—¿De veras? Pues yo no soy «mucha gente» —afirmó Lafe, y ella sintió como si la hubiera puesto en su sitio.

—¿Entonces es que no quieres vivir allí solo? —prosiguió Suzannah.