14,99 €

Mehr erfahren.

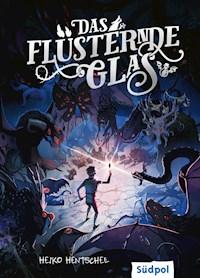

- Herausgeber: Südpol Verlag

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Die Glas-Trilogie

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2021

Das spektakuläre Finale der atemberaubenden Glastrilogie Moritz reist mit seiner Schwester Konstanze und ihrer Freundin Helene durch das düstere mittelalterliche Deutschland. Sie sind auf der Flucht vor der Hexe Baba Jaga, die die Seele von Helenes Bruder Edgar fordert, die sich in eine kleine Elster zurückgezogen hat. Um Edgars Seele zu retten, nehmen es die drei sogar mit den sieben Monsterknechten der mächtigen Hexe auf und geraten dabei immer tiefer in ihre Fänge. Doch Moritz hat noch einen viel größeren Kampf zu bestehen, denn der schwarze Splitter der todbringenden gläsernen Maske streckt seine dunklen Kräfte nach ihm aus … Bildgewaltiges Fantasyepos, meisterhaft erzählt und illustriert von Heiko Hentschel Heiko Hentschel entwirft in seiner Glastrilogie eine fantasievolle, mittelalterliche Welt mit einer ganz eigenen, düsteren Atmosphäre. Sein bildgewaltiger Erzählstil lässt die Leser*innen tief in die Geschichte eintauchen. Atemlose Spannung geht mit humorvollen und bewegenden Momenten Hand in Hand. Mit Monster-Glossar, das die wichtigsten Monster, ihre Eigenarten und ihre Herkunft erklärt. In der Welt der Glas-Trilogie sind bisher erschienen: Das hungrige Glas (Band 1) Lügen haben spitze Zähne (kostenlose Kurzgeschichte, E-Book) Das flüsternde Glas (Band 2) Wir kaufen nichts! (kostenlose Kurzgeschichte, E-Book) Das ewige Glas (Band 3) Stimmen zu "Das ewige Glas", dem dritten Band der Fantasy-Trilogie: »Atmosphärisch, fantasievoll, unglaublich fesselnd. Ein wunderbares Finale voller Spannung, Überraschungen und Düsterkeit! (…) Wer diese dreibändige Fantasy-Reihe noch nicht kennt, hat eindeutig etwas verpasst!Ich kann sie jedem nur ans Herz legen.« Corinna Schmitz, Die Bücherwelt von Corni Holmes »Es gibt spannende Abenteuer, wagemutige Handlung und beinahe leichtsinnige Aktionen. Es gibt Licht und Dunkel, etwas Grusel, aber auch Humor. Hier ist dem Autor ein toller dritter Band gelungen, der jungen wie erwachsenen Fantasyfans viel Spaß beim Lesen machen wird.« Janett Cernohuby, Janetts Meinung »Die Stimmung in diesem Buch war ähnlich düster und geheimnisvoll wie in Band zwei, sie hat mich direkt gefangen genommen und auch nicht mehr losgelassen bis zum Ende. Ich war ergriffen von einem Sog« Lena Schröder, Fuddelknuddels Bücherregal »ein spannender, gefühlvoller und runder Abschluss der Trilogie.« Johanna Freis, ekz Bibliotheksservice »Nun durfte ich auch endlich den Abschluss von Juniors (12) absoluter Lieblingsreihe lesen und ich bin mega begeistert. Selten hat mich ein Buch/Reihe für junge Leser so begeistert.« CW, amazon-Rezension

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 393

Ähnliche

Originalcopyright © 2021 Südpol Verlag GmbH, Grevenbroich

Autor: Heiko Hentschel

Umschlaggestaltung und Illustrationen: Heiko Hentschel

E-Book Umsetzung: Leon H. Böckmann, Bergheim

ISBN: 978-3-96594-128-1

Alle Rechte vorbehalten.

Unbefugte Nutzung, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung,

können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.

Mehr vom Südpol Verlag auf:

www.suedpol-verlag.de

Für meine Mutter

Wie beginnt man etwas, das endet?

Am Anfang.

Prag, Dezember 1501

»Liest du mir etwas vor?«

Helenes Stimme riss Edgar aus seinen Gedanken. Erst jetzt bemerkte er, dass er in der hintersten Ecke der Dachkammer stand. Er musste in den letzten Minuten aufgeregt hin und her gelaufen sein.

Edgar öffnete den Mund, um etwas zu erwidern, da sah er die feine Schnur, die Helene über der Bettdecke in ihrer Hand hielt. Sie gehörte zu einer von zwei Fallen, die sorgfältig im Raum versteckt waren.

Schweigend und erschöpft von den Arbeiten der vergangenen Tage ging Edgar zu dem Himmelbett hinüber und nahm Platz. »Bist du sicher, dass du das tun willst?«

»Du bist doch da, Bruderherz. Du beschützt mich. Was kann mir schon passieren?« Helene schenkte ihm ihr unverwechselbares Lächeln. Ein Lächeln, das so viel sagte und noch mehr verschwieg. Sie schien unverwundbar. »Ich bin bereit für ein Gedicht.«

Obwohl Helene mit ihm die gefährlichsten Orte aufsuchte und dabei den grässlichsten Geschöpfen begegnete, weigerte sie sich, ohne ein Gedicht zur Nachtruhe einzuschlafen. Trotz allem war sie eben auch ein Mädchen von gerade mal dreizehn Jahren.

Edgar griff in seine Tasche und holte ein kleinformatiges Buch in einem prächtigen pflaumenfarbenen Einband hervor. Auf dem Vorderdeckel prangte eine goldgeprägte Arabeske in Form einer Raute aus Dornen und Rosenblüten, dunkel und romantisch.

Das Innere des Buches war nicht weniger aufsehenerregend. Auf cremefarbenem Büttenpapier war eine feine, schräge Handschrift zu sehen, wie man sie in Eleganz und Ausgewogenheit nur sehr selten fand. Es war die Handschrift des Autors Aldus Piri.

»Möchtest du, dass ich eines für dich heraussuche?«, fragte Edgar wie jeden Abend. Es war ein Ritual mit immer gleicher Abfolge, von der die Geschwister selbst in schlimmsten Zeiten nie abwichen.

»Ich denke, ich kann dir vertrauen«, antwortete Helene.

»Wie wäre es mit La mélodie mortelle?«

»Wenn du darauf bestehst.« Ein Lächeln.

Edgar musste nicht erst nach der Stelle im Buch suchen, es sprang auf und präsentierte die Zeilen des Gedichtes von selbst. Jahrelanger Gebrauch hatte das Buch geschult.

Mit ruhiger Stimme las er: »La mélodie mortelle …«

»Auf Deutsch, bitte«, unterbrach ihn Helene.

»Wie du wünschst.« Edgar räusperte sich und konzentrierte sich auf die handschriftliche Übersetzung, die er auf einem losen Blatt für die Verse festgehalten hatte. Von Zeit zu Zeit hatte er sie verfeinert, die Reime geschliffen.

Todesmelodie.

Dein Atem von den Lippen glüht,

Vergeht wie Amors letzter Kuss,

Die schwarze Blume ist erblüht,

Weil du mich nun verlassen musst.

Die Erde nimmt dich in sich auf,

Es friert mir ein die Seele,

Die finst‘re Kraft zieht ihren Lauf,

Sie schnürt mir zu die Kehle.

Mein Blut verwandelt sich in Eis,

O steter Fluss aus Schmerzen,

Ich spiel‘ die Geige, doch ich weiß,

Berühr‘ ich nie die Herzen.

Die Stille, die das Land erfasst,

Dröhnt donnernd wie ein Schlag,

Ich rufe klagend meine Last,

Hinaus an jedem Tag.

Und oben auf des Turmes Spitze,

Sitzt Tod und lacht mich aus.

Sein Klappern dringt durch jede Ritze,

Füllt meinen Geist mit Graus.

Voll Zorn ergreif‘ ich seine Geige,

Das knöchern‘ Instrument,

Sodass die Liebste aufersteige,

Uns zwei nun nichts mehr trennt.

Der Bogen blitzt, die Saite singt!

Wie heiße Klinge kalten Leib

So öffnet sich die Grub geschwind:

Und aufersteht das tote Weib.

Die Schönheit trifft mich wie ein Speer,

Doch packt mich auch Entsetzen,

Ist sie doch tot und fühlt nichts mehr,

Umgarnt von Spinnennetzen.

Das Lachen fern, die Hand ganz fahl,

Verändert ihr Gemüt,

Ihr Odem fehlt zu meiner Qual,

Ihr Blick der Welt entflieht.

Sie ruft mich an: »Lass mich in Ruh!«,

Ganz madig ihr Gekröse,

Sie hält sich wild die Ohren zu,

Auf dass ich sie erlöse.

Und ich gehorch‘ in meiner Pein,

Es schweigen Hand und Bogen,

Die Liebste sinkt ins Grab hinein,

Lässt mich zurück betrogen.

Fort ist die Liebste, fort der Lohn,

Und auch Gevatter Tod,

Er nahm Reißaus beim ersten Ton,

Verscheucht durch meine Not.

Ich bin verdammt zu spielen nun,

Gehüllt ins Leichentuch,

Bis einer kommt, ’s mir gleichzutun,

Und weiterträgt den Fluch.

Edgar schloss die Tür.

Er stellte den Käfig mit dem leise zarrenden Boogelbie auf dem Dielenboden ab, legte die Radschlossbüchse und den Sack mit den Eisenmaschen daneben und ließ sich im Türrahmen nieder. Sachte hielt er ein Ohr an die Tür.

Helene atmete ruhig und gleichmäßig. Sie war bereits eingeschlafen, bevor er die letzten Zeilen des Gedichts beendet hatte. Ob sie den Schluss überhaupt kannte?

Edgar blinzelte angestrengt und starrte die schmale Treppenstiege des Tenký dům hinunter, die sich wie ein schwarzer Bergbautunnel in die unteren Etagen wand. Das Dünne Haus – was für ein lächerlicher Name für eine Herberge. Er schmunzelte.

Jetzt schlug die Erschöpfung erbarmungslos zu und forderte ihren Tribut. Drei Tage akribischer Arbeit. Drei Tage gefüllt mit Denken, Planen, Fallenstellen. Drei Tage ohne Schlaf.

Edgars Lider brannten und sein Körper schmerzte. Sein Geist nahm die Umgebung nur noch in verschwommenen Schemen wahr. Das Licht des Dezembermondes fiel durch die bemalten Fenster hinter ihm und sprenkelte alles in vielfarbigem Scherbenglanz. Edgar betrachtete den Saum seines Gehrocks, die Aufschläge der Manschettenärmel und stellte fest, dass die bunten Lichtpunkte sein Gewand in das eines Harlekins verwandelt hatten. Er war ein Narr. Ein Narr, der seine Schwester zum Köder für ein Monstrum machte.

Die Schatten wurden länger. Irgendwo bellte ein Hund. Das monotone Zarren des Boogelbies wirkte hypnotisch. Edgars Lider wurden schwerer und schwerer. Er schloss die Augen – nur einen Moment –, wollte ihnen eine Minute Ruhe gönnen. Doch sie blieben geschlossen.

Ein seltsames Geräusch drang an sein Ohr, fremd und doch vertraut. Ein Schnarren, das stetig lauter wurde. So laut wie ein Schrei.

Der Boogelbie!

Edgar erwachte und starrte in das weit geöffnete Maul des kleinen Geschöpfes. Es schränzte aus vollem Halse. Sein schuppenbesetzter Körper hob und senkte sich wie ein Blasebalg. Ein Blick zur Tür. Helene! Edgar packte den Sack mitsamt der Büchse, sprang ins Zimmer und erstarrte.

Ein haariges Wesen mit Ohren, lang und spitz wie Messerklingen, hockte im Halbdunkel auf Helenes Brust. Man hätte es für eine fette Katze halten können, wären da nicht die fledermausartigen Flügel und das seltsam dunkle Flirren gewesen. Eine schwarz-violette Woge aus flackernder Dunkelheit umhüllte die Kreatur, als ob sie zwischen zwei Welten festhängen würde – dem Diesseits und dem Jenseits.

Ein Nachtalb.

Helenes Kopf zuckte unruhig im Schlaf. »Nein, Edgar! Pass auf!«, murmelte sie, während der Nachtalb über sie kam. Er öffnete sein Maul, das unter nachtschwarzem Fell verborgen gewesen war. Spitze Fangzähne blitzten auf.

Der Boogelbie schronzte!

Der Laut wirkte wie eine Ohrfeige. Vergessen war der Sack mit den Eisenmaschen, mit dem Edgar den Unhold fangen wollte – er spannte den Hahn seiner Büchse und richtete den Lauf auf den Rücken der Kreatur.

Der Kopf des Nachtalbs ruckte herum. Er keifte. Der grelle, spitze Ton durchbohrte Edgars Knochen, wie das Geräusch von Fingernägeln auf einer Schiefertafel.

Noch bevor er begriff, was geschah, hörte er einen unartikulierten, rohen Aufschrei. Es war sein eigener: »Helene!«

Ein Ruck durchfuhr den Körper seiner Schwester. Sie erwachte aus ihrem Albtraum, nur um sich einem neuen gegenüberzusehen – von Angesicht zu Angesicht.

Der Nachtalb fixierte das Mädchen. Helene öffnete den Mund, wollte schreien, doch es kam kein Ton heraus.

»Helene, jetzt!«, brüllte Edgar. Er fürchtete, dass seine Schwester ihn nicht gehört hatte, aber wenige Augenblicke später wurde das Zimmer in eisiges Licht getaucht. Die feurigen Ladungen aus Magnesia, die im Zimmer versteckt waren, explodierten und hüllten alles in nervenzerfetzendes Weiß.

Helene hatte ihn gehört.

Blasse Schemen tanzten vor Edgars Augen, ein beißender Geruch stieg ihm in die Nase. Als sich die zischenden Nebelschwaden klärten, hockte der Nachtalb immer noch auf Helene. Er drehte sich orientierungslos im Kreis. Spuckend und speiend suchte er nach einem Ausweg, einem Schatten, einem Spiegelbild, irgendetwas. Sein Blick irrte durch das Zimmer, fand den einzigen Spiegel in seiner Nähe und setzte zum Sprung an.

Edgar war schneller. Er löste die zweite Falle aus. Mit der Spitze des Schuhs berührte er eine Kordel am Türrahmen. Ein Vorhang sackte vor dem Spiegel in die Tiefe und versperrte der Kreatur den Fluchtweg.

Der Nachtalb stieß einen Schrei aus – giftig, gallig! Dann wurde er still. Die Augen des Monsters wurden zu schwarzen, glanzlosen Teichen aus Hässlichkeit. Langsam wandte der Nachtalb den Kopf und starrte Helene an.

Dann biss er zu.

»NEEIIN!«

Edgar packte den Eisensack und wollte vorwärts stürzen, um die Kreatur einzufangen, als ihm die Büchse entglitt. Er verlor die Balance und ein Schuss löste sich. Eine Kugel bohrte sich in einen der Bettpfosten. Edgar taumelte, fiel der Länge nach hin und schlug mit dem Kinn auf der Bettkante auf. Und während ihm die Sinne schwanden, hörte er den Schrei seiner Schwester, deren Stimme von Todesangst zerfetzt wurde.

Über 300 Jahre später

Schmieriger Dunst kroch durch den Wald. Mit jedem Blinzeln verlor Moritz’ Welt mehr an Kontur. Vorbei an schwammigem Gestrüpp und von Spinnweben verklebten Baumstämmen sah er die schwach erleuchtete Holzbrücke, wie durch den Dampf von Kochwäsche vernebelt. Dahinter erhob sich das Städtchen Goldau im Schwarzwassertal. Von Felswänden umzingelt, die wirkten, als hätte eine gewaltige Eishexe ihre Krallen an ihnen gewetzt, türmten sich die Häuser in der Finsternis einen steilen Hang hinauf. Eine Ansammlung gespenstisch krummer Zipfelmützen.

»Hast du alles?«, flüsterte Moritz ins Unterholz.

»Erst verrätst du mir, warum wir überhaupt hier sind.« Seine kleine Schwester Konstanze hantierte in der Düsternis. Mit ihrem dunklen Mäntelchen und der Haube verschmolz sie perfekt mit der formlosen Schwärze zwischen den Bäumen.

»Ich kann auch Helene bitten, mir zu helfen.«

Seine Schwester pfiff leise. »Das möchte ich sehen.«

Moritz ärgerte sich über die eigenen Worte. Wussten doch beide, dass ihre Freundin Helene van Lichtholm derzeit ihr Zuhause, den Schindelwagen, kaum verließ. Aus wichtigem Grund.

»Du weißt, wie ich es meine«, zischte er.

»Jaja«, schnaubte Konstanze und ein tiefes Hurreln gesellte sich hinzu. Im Dunkel neben seiner Schwester lauerten monströse Krallen, Zähne und Augen. Eine Kreatur wälzte sich verspielt auf dem durchweichten Waldboden – ein massiger tiefschwarzer Körper, der mit schimmernden Nadeln gespickt war, hob und senkte sich. Zweige, Tannennadeln und uraltes Laub hatten sich zwischen den Metallspitzen verfangen. Das panierte Wesen blähte die Kehle.

»Warum musstest du sie noch mal mitnehmen?«, fragte Moritz.

»Weil sich Irmgard sonst langweilt«, antwortete Konstanze und tätschelte den Schädel des Monstrums. Die Karikatur einer Riesenkatze, die sie im Herbst des vorigen Jahres in Bad Greifenstein kennengelernt hatten, leckte sich das langgezogene Maul mit den schiefen Zähnen. Ihre weit nach außen schielenden Ziegenaugen rollten in den Höhlen. Ein neuerliches Hurreln, lauter noch als zuvor, entrang sich ihren Stimmbändern.

Geräusche wie diese waren für Moritz keine Besonderheit. Ein Chrachern, Rigoulen oder Klonzen entlockte ihm nur ein mattes Lächeln. Selbst wenn jemand in seiner Nähe truffte und piggerte, war er kaum überrascht. Seit über zwei Jahren durchstreifte er mit seiner Schwester Konstanze Brenner das Königreich Preußen im Schatten von Napoleon Bonapartes Grande Armée und spürte verborgenen Kreaturen und unheimlichen Erscheinungen nach. Sie waren Monster- und Dämonenjäger, ein Begriff, den Moritz’ Freund und Lehrmeister Edgar van Lichtholm geprägt hatte. Im November des Jahres 1811 hatte Moritz ihn und dessen dreizehnjährige Schwester Helene kennengelernt und war in eine Welt eingeführt worden, die er sich während der Zeit im Waisenhaus von Ravenbrück niemals hätte träumen lassen. Ein Jahr nach dem Tod der Eltern Lutz und Luise Brenner hatte dort seine Reise begonnen – mit einem Schrei. Konstanzes furchtbarer Schrei, als die damals Sechsjährige von einem unheimlichen fliegenden Monstrum aus ihrem gemeinsamen Zimmer entführt worden war. Die zuständige Leiterin des Hauses, Fräulein Auguste Bimmel, hatte Moritz natürlich kein Wort geglaubt. Deshalb hatte er sich selbst auf die Suche gemacht und war so in Edgar van Lichtholms Monsterfangnetz gelandet. In dessen Dampfwagen hatte er seltene Kampftechniken geübt und obskures Wissen über allerlei Schattenwesen erlangt. Und er hatte von den Boogelbies erfahren. Kleine, hilfreiche Kreaturen, die dank eines hochsensiblen Gehörs jede feindliche Monsterbewegung im Umkreis von einer Meile aufspüren konnten. Sie wurden ihm zu treuen Gefährten und einer unschlagbaren Waffe im Kampf gegen die finstere Macht, die Konstanze entführt hatte. Mit ihrer Hilfe bahnten sich Moritz und Edgar einen Weg in das Versteck der unheimlichen, kindlichen Komtesse Emilia Flavée und zerschlugen die schwarze Glasmaske, die die Lebensfunken unzähliger kleiner Mädchen in sich aufgesaugt hatte. Zwar wurden Konstanze und zahllose weitere Entführte befreit, doch der Einsatz blieb nicht ohne Folgen: Edgar starb in den Armen seiner Schwester Helene. Zumindest hatte Moritz das bis vor wenigen Monaten geglaubt. Er ahnte damals nicht, dass die Geschwister van Lichtholm ein tragisches Geheimnis hüteten: Helene war eine Untote. Verflucht durch den Biss eines Nachtalbes war sie dazu verdammt, ewig über diese Erde zu wandeln, ohne Gefühle empfinden zu können, weder Freude noch Leid, weder Durst noch Hunger, ohne Aussicht auf Erlösung. Ihr Bruder Edgar, der das Schicksal seiner geliebten Schwester nicht ertragen konnte, hatte nur noch ein einziges Ziel – ein Heilmittel für Helene zu finden. Um Zeit zu gewinnen, war er einen Handel mit der Großmutter aller Hexen eingegangen, der Baba Jaga, und erhielt von ihr einen lebensverlängernden Trank im Tausch für seine unsterbliche Seele. Den Handel hatte Edgar jedoch mit einer Bedingung verknüpft:

Dieser Zusatz stellte sicher, dass die Hexe erst Anspruch auf seine Seele hatte, wenn Helenes Fluch gebrochen war.

So kam es, dass sich Edgars Seele im Moment des Todes in die unscheinbare Elster geflüchtet hatte, die Moritz seit dem ersten Tag seiner Suche nach Konstanze begleitet hatte. Nur Helene wusste von diesem Körpertausch und hatte das Geheimnis niemandem – selbst Moritz nicht – verraten, der es sich zur Aufgabe gemacht hatte, an Edgars Stelle nach einem Heilmittel für sie zu suchen. Zwei Jahre lang hatte die Untote Stillschweigen bewahrt, um Moritz nicht in einen unlösbaren Konflikt zu stürzen: Denn wenn es ihm gelänge, sie zu erlösen, würde er damit Edgar unweigerlich der Hexe ausliefern – täte er es nicht, bliebe sie auf ewig verflucht. Ihr Schweigen hatte ihm die Entscheidung abgenommen.

Dann, im Herbst letzten Jahres, war das Unvorstellbare geschehen. Moritz und seine Freunde fanden heraus, dass ein heilendes Wesen, der Erste, unter der Wesselburg nahe Bad Greifenstein vor sich hindämmerte. Ein schlafender Gigant, der im Versteckten seine Wunder tat. Einst hatte es einen Pakt zwischen Menschen und Monstern gegeben, um die Kraft des mächtigen Heilers zum Wohle aller Lebewesen zu nutzen. Doch die Gier und die Angst der Menschen hatten das Abkommen zerstört und die Schattenkreaturen gegen sie aufgebracht.

Als Moritz bei seinem Versuch, die Monster in der Höhle des Ersten zu schützen, mit dem Splitter der schwarzen Glasmaske tödlich verwundet worden war, hatte sich der Gigant erbarmt und ihn von den Toten zurückgeholt. Und da Moritz’ Opfer neue Hoffnung in die Gedanken des Riesen und seiner Monsterkinder, den Mock, streute, hatte der Erste auch Helene von ihrem Fluch erlöst.

Der Vertrag der Hexe hatte sich somit erfüllt und seither bangten die drei um Edgars Leben. Denn eine schreckliche Veränderung hatte den Körper der Elster nach Helenes Rettung erfasst. Etwas, für das es nur ein Wort gab: Hexerei!

Ein Knacken riss Moritz aus seinen Gedanken. Sein Blick huschte durch die Dunkelheit und fand das Wesen, das in zwei Metern Entfernung in einem ledernen Tornister auf dem Waldboden hockte. Ein kleiner Boogelbie mit fast goldenen Schuppen und in der Düsternis schimmernden Langohren, der genüsslich auf einem Zweiglein herumkaute. Sein schuppenbesetzter Körper wurde von einem schwachen bläulichen Leuchten erhellt. Das war Fips.

Die Kreatur, die in der Sprache der Mock Tum-Blat genannt wurde, blickte aufmerksam in Richtung der Brücke und erinnerte ihn an sein Vorhaben.

»Dann schnappen wir uns mal das Monster«, murmelte Moritz.

Konstanze reagierte sofort. »Wir sind also wegen eines Monsters hier?!« Ihre Augen leuchteten in der Dunkelheit. »Ich dachte, es wäre Schluss mit Jagen und Kämpfen.«

Moritz wiegte den Kopf. Offene Käfige, das war der Gedanke, der ihm gekommen war, nachdem er in der Höhle des Ersten von dem empfindlichen Gleichgewicht zwischen Menschen und Monstern erfahren hatte. Nun war es an ihnen, jeden Tag zu beweisen, dass nicht alle Menschen auf Krieg und Kampf aus waren. Kein Wesen sollte sie mehr aus Zwang begleiten.

»Es muss ja keine klassische Jagd sein«, erwiderte er. »Vielleicht können wir, äh, verhandeln. Als Monsterflüsterer. Mock, Mock, Mock, verstehst du?«

Konstanze nickte zufrieden. »Und wenn ich erst anerkannte Professorin für Monsterkunde bin«, sagte sie feierlich, »werden Irmgard, Fips und ich für Frieden sorgen.«

Moritz schmunzelte. Die Titel seiner Schwester wechselten beinahe stündlich. Sie schwankten zwischen Lehrling, Studentin, Doktorin, Großmeisterin, Expertin und – ganz neu – Professorin. Bei diesem Tempo würde sie bald das Amt der Bürgermeisterin von Boogelbiehausen bekleiden. Mit Schärpe natürlich.

»Lach nicht! Ich weiß schon jetzt Dinge über Fips, da würden dir die Augen übergehen. Und wenn du mir nicht langsam verrätst, warum wir überhaupt hier sind, gehe ich zum Wagen zurück.«

Irmgard hurrelte zustimmend.

»Schon gut«, sagte Moritz und ging vor seiner Schwester in die Hocke. »Hast du die Sachen, um die ich dich gebeten habe?«

Konstanze nickte. »Den Sack habe ich im Wagen gefunden und den Silberlöffel musste ich dem Pfarrer abschwatzen.« Sie reckte einen Teelöffel in die Düsternis.

»Silber? Ich hatte gesagt, du solltest nach etwas aus Gold suchen!«

»Versuch du mal, in einer so kleinen Stadt Gold aufzutreiben!«, blaffte Konstanze. »Man kann nicht einfach von Tür zu Tür gehen und fragen: Oh, hätten Sie vielleicht etwas Gold für mich? Ja, natürlich, wertes Fräulein, wie viel benötigst du? Vier oder fünf Pfund? Ach warte, hier hast du zehn!«

Moritz hob beschwichtigend die Hände. »Ich dachte, vielleicht hätte irgendjemand noch einen Louis d’or in der Tasche.«

»Die Leute mögen das französische Geld nicht.«

Moritz ahnte warum. Nach der Niederlage in der Völkerschlacht bei Leipzig im vergangenen Oktober 1813, hatte sich Napoleon mit den versprengten Resten seines Heeres zurückgezogen. Auch wenn der letzte Kampf noch nicht geschlagen war, keimte zaghafte Hoffnung unter den Menschen auf. Jetzt, im Spätjanuar des Jahres 1814, war hinter vorgehaltener Hand von Befreiung die Rede. Er griff nach dem Teelöffel. »Ist es denn wenigstens echtes Silber?«

Konstanze zuckte mit den Schultern. »Woher soll ich das wissen? Bin ich Silberologin?«

»Ich denke nicht, dass das so heißt«, murmelte Moritz.

»Und ich denke, dass du mir endlich verraten solltest, welches Monster wir heute nicht jagen.«

Moritz grinste breit und langte nach dem Tornister mit Fips. »Heute Abend schnappen wir uns den Ohrendieb.«

Ohne das verdutzte Gesicht seiner Schwester zu genießen, schlich Moritz näher auf die nebelhaft erhellte Brücke vor den Toren Goldaus zu. Konstanze und Irmgard folgten ihm durch das Unterholz, wobei die massige Monsterkatze im Gegensatz zu dem kleinen Mädchen deutlich weniger Geräusche verursachte.

Als Moritz nur noch wenige Meter vom Waldrand entfernt war, schlitterte er in eine mit nassem Laub bedeckte Senke und wartete, bis Konstanze zu ihm aufgeschlossen hatte.

»Der Ohrendieb?«, japste sie. »Warum hast du das nicht gleich gesagt?!«

Sofort bei ihrer Ankunft in dem malerischen Goldau hatten sie bemerkt, dass in dem Örtchen in den mächtigen Schatten des Schwarzwassertals etwas nicht stimmte. Einige Bürger trugen absonderliche Hüte, Hauben und Flechtfrisuren, die lang an den Seiten ihrer Gesichter herabhingen. Darunter verbarg sich ein Geheimnis: halbe, teilweise ganz fehlende Ohren. Angenagt und abgebissen von einem Wesen, das gemeinhin als Ohrendieb bekannt war. Seit mehreren Monaten schon trieb der Unhold auf der alten Brücke, dem einzigen Zugang zur Stadt, sein Unwesen, wie Moritz erfahren hatte. Das beißfreudige Wesen kam mit Anbruch der Dunkelheit und hockte sich auf die Schultern der Vorübergehenden. Jeder, der das hölzerne Bauwerk überqueren wollte, musste bezahlen: Gold her oder Ohren!

Was im ersten Augenblick wie ein schlechter Scherz anmutete, hatte bereits über dreißig brave Bürger ein Ohr gekostet. Sie versteckten das, was von den Angriffen übrig geblieben war, schamhaft. Die übrigen achteten darauf, sich nicht nach Sonnenuntergang auf der Brücke herumzutreiben, um nicht eines Ohrläppchens oder mehr verlustig zu gehen.

Natürlich gab es Mutproben. Halbstarke Frauen und Männer, die sich einen Jux daraus machten, die Brücke in den Abendstunden zu überqueren. Noch Wochen später liefen sie mit dicken Verbänden durch die Gassen und wurden von den Älteren für ihre Dummheit gescholten.

Die Stadt der halben Ohren, wie Moritz sie im Stillen nannte, hatte ein Problem. Und da die Bürger und besonders der Pfarrer der Gemeinde den fremden Kindern, die schon seit zwei Wochen im angrenzenden Wald lagerten, hin und wieder Essen aus der Armenkammer zusteckten, wollte sich Moritz erkenntlich zeigen. Auch wenn es riskant war – was nicht allein daran lag, dass er sehr an seinen Ohren hing.

Vier Monate waren sie bereits umhergezogen. Verborgen in tiefen Schluchten und dichten Wäldern. Selten hatten sie länger als ein paar Tage an einem Ort verweilt aus Sorge, von der Baba Jaga entdeckt zu werden.

Zwar gab es nirgends ein Zeichen von ihr, doch Moritz konnte sich des Gedankens nicht erwehren, dass dies nur dazu dienen sollte, sie zu zermürben. Ein nie endender Quell der Furcht, der Sorge, des Schmerzes …

»Was glaubst du, was es ist?«, fragte Konstanze in die Stille hinein.

»Du weißt, was die Menschen von Goldau erzählen. Und du kennst die vier Hauptgattungen der Monster. Als angehende Professorin für Monsterkunde kannst du dir diese Frage selbst beantworten.« Er zwinkerte ihr zu.

»Haha«, machte Konstanze, doch er sah, dass sie sogleich angestrengt überlegte. »Da wären die Borstigen, die Feurigen, die Versteckten und die Unsichtbaren –« Sie stockte und fügte leise hinzu: »Obwohl noch niemand ein unsichtbares Monster gesehen hat, weshalb ich die letzte Kategorie für unglaubwürdig halte.«

Moritz verzog das Gesicht. Er mochte es nicht, wenn seine Schwester an Edgars Theorien kratzte.

»Schon gut«, sagte sie leichthin. »Keiner der Leute hat etwas von Feuer gefaselt und von Borsten hat auch niemand berichtet. Wenn es also kein unsichtbares Monster ist …«, sie grinste frech, »handelt es sich vermutlich um ein verstecktes Wesen.«

»Bist du dir sicher?«, fragte Moritz.

Konstanze runzelte die Stirn. »Bis eben war ich’s noch.«

»Welche Geschöpfe gehören zur Kategorie der Borstigen?«, half er nach.

Konstanzes Augenbrauen arbeiteten emsig. Sie murmelte leise Worte, jedes von ihnen eine Kreatur, die ihr Moritz und Helene beigebracht hatten. »Wolpertinger, Zergelböcke, Bilwisse … Aufhocker!« Sie erstarrte. »Etwas hat sich auf die Schultern der Menschen gesetzt, um ihnen Angst zu machen. Es ist ein Aufhocker!«

»Sehr gut«, sagte Moritz. »Und was habe ich dir über Schwächen gesagt?«

Konstanze räusperte sich. »Jedes Wesen, jedes Monster hat eine Schwachstelle, einen wunden Punkt«, zitierte sie. »Wenn wir den kennen, können wir es einfangen und besiegen.«

Moritz’ Herz wurde eng. Es waren Edgars Worte. Gesprochen im November 1811, während ihrer ersten Nachtwache in Ravenbrück. Damals hatten sie gemeinsam auf der Lauer gelegen, um das Ungeheuer zu fassen, das Konstanze entführt hatte.

»Wolltest du deswegen das Gold?« Seine Schwester tätschelte Irmgards Riesenschädel, der sich zwischen die Geschwister drängelte und warmen, fischigen Atem verströmte.

Moritz nickte und rückte beiseite. Es war besser, mit der Bestie nicht zu sehr auf Tuchfühlung zu gehen – zumindest, wenn man nicht Konstanze war. »Der Aufhocker scheint es auf das Gold der Opfer abgesehen zu haben und wenn er es nicht bekommt … HAPPS!«

»Wie wunderbar!« Das Gesicht seiner Schwester glühte vor Begeisterung.

»Nicht ganz das, was ich sagen würde, aber gut.« Moritz setzte den Tornister ab. Er platzierte den sanft glühenden Fips in der Senke. Dann reckte er den Hals. Die Brücke war nicht mehr als ein nasses, schwach beleuchtetes Gemälde, verborgen hinter schwarzen Baumstämmen. »Ich spiele den Köder. Du bleibst mit Irmgard hier und achtest auf den Boogelbie. Wenn der Ohrendieb auftaucht, schlägt Fips Alarm und du kannst dazukommen. Du musst die Aufmerksamkeit des Aufhockers auf den Löffel lenken. Tu so, als ob er aus Gold wäre – bei der schlechten Beleuchtung bemerkt man den Unterschied bestimmt nicht. Halte den Löffel sichtbar in den Händen und lass ihn anschließend in den Sack fallen, damit er da hineinspringt. Wenn wir ihn haben …«

»… verhandeln wir«, beendete Konstanze den Satz.

Moritz nickte.

»Und wenn der Aufhocker zu groß für den Sack ist?«

Moritz warf ihr einen wissenden Blick zu. »Hast du dir die Bisse der Leute angesehen? Das Wesen ist klein, darauf verwette ich mein …«

»Ohr?« Konstanze gluckste. »Hoffen wir, dass du die Wette nicht verlierst.«

Moritz küsste sie auf die Stirn. »Los geht’s!«

»Mock, Mock, Mock!«, flüsterte seine Schwester zum Abschied, während er durch das schemenhafte Unterholz zum breiten Waldweg schlich.

Zwanzig Meter, neunzehn, achtzehn.

Die Konturen der Brücke wurden mit jedem Schritt deutlicher. Sollte er pfeifen, um auf sich aufmerksam zu machen?

Sechzehn.

Besser nicht, das wirkte zu auffällig unauffällig.

Fünfzehn.

Er überprüfte den Sitz der Weste aus La-Ka-Fell über seiner schwarzen Jacke. Obwohl ihr Pelzbesatz langsam dünner wurde und sie inzwischen über etliche kahle Stellen verfügte, hatte sie nichts von ihrer Monsterkraft eingebüßt. Sie halbierte Moritz’ Gewicht und machte ihn leichter als einen gewöhnlichen Menschen. Und schneller.

Zwölf, elf.

Versteckt in seinem Hosenbund spürte er den Teleskopstab aus Messing. Eine einzigartige Waffe, die er von Edgar übernommen hatte. Ein verborgener Mechanismus im Inneren sorgte dafür, dass sich der zylindrische Stab auf ein Maß von über zwei Metern verlängern oder in eine scharfe Klinge verwandeln konnte. Alles per Knopfdruck.

Sieben, sechs, fünf.

Feuchter Schmutz knirschte unter den Schuhen.

Vier, drei, zwei …

Der Klang seiner Schritte wechselte die Farbe, als er auf die Brücke trat. Ein hohles Pochen, dumpf wie der Rumpf eines Schiffes, hallte über die schmale, von grauschwarzen Nebelschwaden durchzogene Schlucht.

Moritz schritt auf das niedrige Stadttor zu, hinter dem winzige Lichtpunkte schwammen. Menschen in ihren Häusern. Menschen mit halben Ohren.

Als er die Hälfte der Brücke erreicht hatte, glaubte er ein Geräusch zu hören. Ein unnatürliches SCHRIIIECK! Moritz blieb stehen. Woher war der Laut gekommen? Er hatte mechanisch geklungen, unelegant und schleifend. Kein Klang, der in einem feinen Wörterbuch vorkam. Er bewegte sich auf das Brückengeländer zu und starrte von dort die Tiefe. Unter ihm war nichts zu erkennen. Felsen, Flussbett und Dunst, alles war eins.

Ein Schaben und Kratzen in der Nähe. Moritz wandte den Kopf, darauf vorbereitet, jeden Augenblick angegriffen zu werden. Seine Hand zuckte zum Teleskopstab im Hosenbund.

Aber da war niemand – außer einer unheimlichen Stimme: »Ihr, die ihr hier vorbeiwollt, lasst alle Hoffnung fahren!«

Moritz blinzelte. »Wie bitte?«

Die Stimme räusperte sich. »Oh, war das zu leise? Entschuldige bitte, ich kann gerne von vorne beginnen, wenn du darauf bestehst.«

»Wer spricht da?«, fragte Moritz mit fester Stimme und bemerkte, wie eine feuchte Brise an seinen Ohrläppchen leckte.

»Der Hüter der Brücke und der Leerer der Taschen. Moment, das klingt wie Lehrer … als ob man Taschen etwas beibringen könnte. Das ist natürlich nicht mein Ansinnen!«

SCHRIIIECK!

Ein eisiger Schauer überfiel Moritz. Wieder war da dieses Geräusch! Schabend und quietschend. Eine Beleidigung fürs Ohr. Es beherrschte die Szene, ohne Teil von ihr zu sein.

»Noch kannst du fliehen, Leine ziehen, die Füße in die Hände nehmen und verduften! Sonst wird dich mein nagender Zorn treffen! – Das klingt gut, ja, nagender Zorn! Weißt du eigentlich, dass deine Ohren zum Anbeißen aussehen?« Das Wesen geriet in Plauderstimmung. »Du wäschst sie regelmäßig, oder? Das sieht man. Sie riechen vermutlich auch gut, stimmt’s? Wenn du wüsstest, wer hier alles vorbeikommt und seine Ohren präsentiert. Ein Graus! Als hätten die Leute noch nie etwas von Wasser und Seifenpulver gehört. Aber deine, hach, das sind zwei wirklich ansehnliche Racker! Wenn nur deine Haare nicht so lang wären, dann könnte man sie viel besser sehen. Wäre ein Gewinn für alle.«

Moritz lief ein Schauer über den Rücken. Hier stimmte etwas ganz und gar nicht und das lag nicht nur an der körperlosen Stimme. »Mock, Mock, Mock?«, stammelte er im Schein der schwachen Laternen.

In der nun folgenden Stille brandete das SCHRIIIIECK! zum dritten Mal auf. Es war so laut, dass sein Herz für einen Schlag aussetzte. Das Geräusch schien von überallher zu kommen, als ob er sich im Inneren einer riesigen rostigen Uhr befände. Einer Uhr, deren Zeit ablief. Die Stimme allerdings schien davon keine Notiz zu nehmen.

»Entschuldige, könntest du das wiederholen? Mock? Was soll das sein? Versteh mich bitte nicht falsch, aber das Wort klingt mir arg ausgedacht.«

Ein schrecklicher Gedanke keimte in Moritz. Wo blieb Konstanze? Hatte Fips sie nicht gewarnt? Dafür konnte es nur eine Erklärung geben: Das hier war kein Monster im herkömmlichen Sinne. Es war etwas, was ein Boogelbie nicht als Gefahr wahrnahm.

SCHRIIIIECK!

Für den Bruchteil einer Sekunde war Moritz von dem Geräusch so abgelenkt, dass er kein Wort herausbekam. Konzentration!

»Was bist du?«, fragte er und trat vom Geländer zurück.

»Aber das hatten wir doch schon. Ich bin der Hüter der Brücke, der Leerer der –«

»Ja, nein, ich weiß«, unterbrach Moritz die Stimme. »Könntest du dich bitte zeigen? Ich glaube, hier liegt ein Missverständnis vor.«

Nachdenkliches Schweigen.

»Bekomme ich einen Teil deines Ohres, wenn ich es tue?«

»Auf keinen Fall!«, rief Moritz.

»Also, so kommen wir nicht ins Geschäft. Du musst mir schon etwas entgegenkommen.«

»Bei den Bewohnern von Goldau warst du weniger zurückhaltend«, sagte Moritz scharf.

Abermals Schweigen.

»Sie haben meinen Meister verjagt. Haben ihn mit Fackeln und Mistgabeln aus der Stadt getrieben. Es sind keine netten Leute.« Die Stimme klang ernster als zuvor.

»Deinen Meister?«

Stille. Irgendwo knisterte Holz. Moritz wandte den Kopf und sah zwei Augen hinter einem Brückenpfeiler hervorblitzen. Langsam trat die Stimme ins käsig fahle Laternenlicht.

Ein nackter grauer Körper, dessen Haut mit rätselhaften Linien und Mustern verziert war. Darauf saß ein viel zu großer Kopf, der von spärlichem, wurzelähnlichem Weißhaar bedeckt wurde. Es war die Kleinstausgabe eines Menschen, nicht größer als ein Äffchen. Ein Menschlein.

Der Groschen fiel.

Homunculus. Eine jener Schöpfungen, die man nur auf der Unterseite der Monsterlandkarte fand. Erschaffen von Menschenhand in alchimistischen Riten, wurden sie oft in Glaskolben gezüchtet und als Helfer verbotener, mystischer Experimente missbraucht. Nicht selten ließen sie ihr Leben dabei, um den Wissensdurst und die Gier irgendeines Besessenen zu befriedigen. Kein Wunder, dass diese Kreatur angeblich so versessen auf Gold war. Es war der Stoff, auf den sie seit ihrer Geburt geprägt war.

Das Menschlein machte mehrere Schritte auf ihn zu, langsam und bedächtig zuerst, dann wurde es schneller. Moritz hob warnend die Hand, als ein Kampfschrei über die Brücke schallte.

»MOCK! MOCK! MOCK!«

Irmgard war auf die Brücke getreten, Konstanze auf dem Rücken. Das Zerrbild einer Monsterkatze stampfte mit den Vorderpfoten auf und stimmte mit kehligem Hurreln in den Ruf des Mädchens ein. Auch Fips, den sie sich um die Schultern geschnallt hatte, trommelte mit den Krallen auf den Tornister ein, sein Körper von sanftem Leuchten umspielt. »MOCK! MOCK! MOCK!«

SCHRIEEECK!

Konstanze hob den Kopf – ihre Monstergefährten taten es ihr gleich. Alle drei schienen das mechanische Geräusch vernommen zu haben, ganz im Gegensatz zu dem Homunculus, der stehen blieb und sie verwundert ansah. Es dauerte einen Moment, dann hatte sich Konstanze wieder in der Gewalt. »Halt!«, rief sie mit ernster Kleinmädchenstimme und hielt einen Gegenstand in die Höhe. »Ich habe einen Löffel!«

Der Homunculus legte die Stirn in Falten. »Was soll das denn, bitteschön?«

»Er ist aus Gold, wie jedermann sehen kann!«, fuhr sie stoisch fort.

Der Homunculus blickte zu Moritz auf. »Sie weiß, dass er nur aus Zinn ist, oder?«

»Zinn?«, stieß dieser hervor. »Man hat ihr gesagt, es würde sich um Silber handeln.«

»Da hat sie jemand übers Ohr gehauen. Das sehe ich von hier aus.« Das Menschlein schnalzte mit der Zunge. »He, unnötig lautes Mädchen, das ist weder Gold noch Silber! Man hat dich reingelegt!«

Eine jener denkwürdigen Pausen entstand, in denen das Leben einem die seltene Möglichkeit gibt, von einem irrigen Vorhaben abzulassen und umzukehren. Konstanze entschied sich für den Vorwärtsgang. »Das kann unmöglich sein«, rief sie unerschütterlich. »Es ist echtes Gold und ich stecke es jetzt hier in diesen Sack, siehst du?«

Der Homunculus blinzelte. »Ist sie gesund? Ich meine, sie gehört doch zu dir, oder? Muss man sich Sorgen machen?«

»Sie übt noch«, murmelte Moritz knapp und beobachtete, wie Konstanze hoch zu Katze den Teelöffel in den Sack plumpsen ließ.

»Jetzt ist der Goldlöffel im Sack. Da liegt er und funkelt mich an. Ach, wie schön.«

Langsam wurde die Sache peinlich. SCHRIIIEK!

»Ich verstehe«, sagte der Homunculus und kratzte sich die graue Stirn. »Glaubst du, sie ist mir böse, wenn ich nicht auf diesen brillanten Trick reinfalle? Schauspielerische Glanzleistung hin oder her.«

»Die Idee war von mir«, ächzte Moritz.

»Oh, dann ist dir das sicherlich unangenehm.«

»Ich wünschte nur, jemand würde kommen und in den Sack klettern, um den Löffel herauszuholen …«, tönte die helle Mädchenstimme.

»Sehr, sehr unangenehm«, betonte der Homunculus.

Moritz seufzte. »Konstanze, du kannst jetzt damit aufhören!«

»Wer ist diese Konstanze, von der du sprichst? Ich kenne sie nicht. Und sie hat auch garantiert keinen goldenen Löffel in ihrem Säckel, so wie ich einen habe.« Man musste das Mädchen für ihre Hartnäckigkeit bewundern.

»Lass gut sein –«, rief Moritz, weiter kam er nicht. Ein gewaltiges Geräusch bohrte sich durch die Nacht. Ein allumfassendes, finales SCHRII-IIECK!

Mehrere Dinge passierten daraufhin gleichzeitig: Konstanze hielt sich die Ohren zu. Irmgard scheute und preschte vorwärts. Moritz hechtete beiseite, um nicht von der rasenden Bestie umgerannt zu werden. Der Homunculus sprang hinterher und umklammerte Moritz’ Bein. Dann ging ein Ruck durch die Welt und verwandelte sie in Schweigen und Schwärze.

Moritz versuchte zu atmen. Durch die Dunkelheit und die Kälte, die ihn umgaben. Irgendwann – er hätte nicht sagen können, ob Minuten oder Stunden vergangen waren – gelang es ihm und er erwachte japsend.

»Was? Ich kann dich nicht hören!«, brüllte jemand in der Finsternis.

»Konstanze?« Moritz richtete sich auf.

»Du musst schon lauter zergeln, Fips!«, rief seine Schwester irgendwo.

Die Brückenlaternen waren erloschen, ebenso die Lichter der Stadt. Eine beunruhigende Stille hatte sich über jeden Winkel gelegt. Das Wispern des Windes, das Rauschen der Vogelflügel, das Leben hinter den Fenstern Goldaus – alles schien verschwunden.

Es dauerte eine Weile, bis Moritz sich an das spärliche Restlicht, das in der Nacht hing, gewöhnt hatte. Er entdeckte einen still leuchtenden Fleck mitten auf der Brücke. Fips in seinem Tornister. Daneben hockte Konstanze mit einem riesenhaften, schielenden Schatten namens Irmgard.

»Ich besorge mehr Holz, bei der Dunkelheit kann man ja kaum etwas erkennen«, rief Konstanze in Richtung des Boogelbies und stolperte durch die Finsternis.

»Warum schreist du so?«, fragte Moritz.

»Du kannst mich hören?« Konstanze brüllte munter weiter.

»Sehr gut sogar«, antwortete er gedämpft.

»Oh!« Schlagartig wurde seine Schwester leiser. »Tut mir leid, ich dachte, irgendetwas wäre mit meinen Ohren nicht in Ordnung. Fips und Irmgard sind so komisch …« Sie stocherte mit einem Finger in ihrem Gehörgang herum, als würde sich Wasser darin befinden. »Was war das für ein schreckliches Geräusch?«

»Du hast es also auch gehört?«

Konstanze nickte und schickte sich an, einen Handstand zu machen – offenbar um ihre Ohren vom Druck zu befreien.

»Vielleicht eine mechanische Apparatur? Irgendein Kriegsgerät, das hier in den Bergen versteckt ist«, überlegte Moritz. Er suchte die lichtlose Umgebung ab. »Wo ist der Homunculus?«

»Der was?«, fragte Konstanze mit hochgereckten Füßen, während ihr Mäntelchen und Rock sehr undamenhaft über den Oberkörper rutschten.

»Das Wesen, das mit uns auf der Brücke war.«

»Ich glaube, ich sehe ihn«, flüsterte sie kopfüber.

Moritz folgte ihrem Blick. An seinem rechten Bein hing etwas schmächtiges Graues.

»Soll ich den Sack mit dem goldenen Löffel holen?«, brüllflüsterte Konstanze.

»Ich denke nicht, dass das notwendig ist.« Moritz griff behutsam nach unten, während seine Schwester wieder in eine aufrechte Position kam. Der Körper des Wesens war weich und zittrig. Ein zerbrechliches, warmes Etwas, das sich ängstlich an ihn klammerte. »Wir tun dir nichts«, murmelte Moritz.

»Wird sie wieder schauspielern?«, war das Erste, was das Wesen sagte.

Moritz konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. »Nein, die Vorstellung ist beendet.«

Der Homunculus lockerte seinen Griff und glitt auf das schwarze Holz der Brücke. »Dem Himmel sei Dank! Das war die reinste Folter!«

»He, das ist aber nicht nett!«, rief Konstanze. »Ich bin nicht diejenige, die hier Leuten auflauert und ihnen die Ohren abbeißt.«

»Stimmt, du schreist lieber so lange herum, bis dein hässliches Pony mit dir durchgeht!«

Ein angriffslustiges Nadelfunkeln erfasste Irmgards Körper und ließ ihn im Licht des Boogelbies erbeben. Sie hatte die Beleidigung durchaus verstanden.

»Irmgard ist kein Pony und hässlich ist sie auch nicht! Sie ist –« Konstanze brach ab. Womöglich fiel ihr zum ersten Mal auf, dass sie niemals geklärt hatten, zu welcher Monsterspezies ihre beängstigende Freundin gehörte. »Sie ist eine Katze!«, beschloss sie. »Und sie hat sich nur wegen des Lärms erschreckt.«

Irmgard schnaufte zustimmend, doch etwas fehlte – Moritz kam nicht sofort darauf, was es war.

»Ich kenne Katzen, kann sie nicht ausstehen, viel zu flauschig«, fuhr der Homunculus fort. »Das da ist ein hässliches Pony! Und den Lärm hast du selbst verursacht.« Er räusperte sich und wechselte die Stimmlage. »Jetzt ist der Goldlöffel im Sack. Da liegt er und funkelt mich an. Ach wie schön.« Es klang wie ein rostiges Scharnier mit Schnupfen.

Konstanze stampfte mit dem Fuß auf. »Ich meinte das laute Quietschen, du komischer Kohlrabikopf!«

Der Homunculus blickte zu Moritz auf. »Ich hatte recht, sie ist krank. Vermutlich schwer gestürzt. Von welchem Quietschen redet sie?«

Moritz antwortete nicht sofort, zu fasziniert war er von Irmgards Verhalten. Sie blähte ihre Kehle und öffnete ihr schiefes Maul, doch es kam nichts heraus. Kein Hurreln, kein Sotteln.»Wie bitte?«, fragte er abgelenkt.

»Das Quietschen«, wiederholte der Homunculus. »Was ist damit gemeint?«

Abermals antwortete Moritz nicht, denn nun erregte Fips seine Aufmerksamkeit. Der schwach glimmende Boogelbie bohrte hingebungsvoll in der Nase, verzog das Gesicht zu einem Zonzen und … wieder nichts. Das Monster blieb stumm.

»Seht ihr das?«, fragte er leise und deutete auf Irmgard und Fips. »Sie machen keine Geräusche.«

Seine Schwester stöhnte auf. »Ich sagte doch, sie verhalten sich komisch. Zuerst dachte ich, es läge an meinen Ohren, weil das Quietschen so laut war und …«

»Wenn sie noch einmal Quietschen sagt, schreie ich«, warf der Homunculus ein.

»Du hast es also nicht mitbekommen?« Moritz sah ihn ernst an. »Ich habe es mindestens sechs, sieben Mal gehört. Von dem Moment an, als ich zum ersten Mal auf die Brücke getreten bin. Ich dachte, es wäre ein Trick von dir.«

Der Ausdruck des Homunculus veränderte sich. »Die Brücke?«

Moritz nickte.

Das Wesen starrte das finstere Holz an. Es beugte sich herab, schnüffelte und spreizte die grauen Finger und Zehen, wie um den Boden zu kneten. Dann leckte es die Holzbohle unter seinen Füßen ab.

Moritz’ Mund klappte auf. »Was tust du da?«

»Ich sammle«, sagte der Homunculus schmatzend. »In allen Dingen steckt Bewusstsein. Man muss nur wissen, wie man es hervorlockt.« Er streckte die Zunge heraus und ließ sie in Schlangenlinien über den Untergrund kreisen. »Seltsam«, murmelte er.

Moritz wartete mit flauem Magen.

Der Homunculus leckte erneut und blickte auf: »Kennt ihr jemanden namens Edgar?«

Eiswasser spülte durch Moritz’ Adern. »Was hast du gerade gesagt?«

»Edgar«, wiederholte das Menschlein schlicht. »Der Boden ruft diesen Namen.«

Ein Prickeln überfiel Moritz’ Körper. Urplötzlich waren all seine Sinne geschärft. Er begriff, dass sich die unnatürliche Stille, die die Welt ergriffen hatte, auf einen Punkt konzentrierte: zwei Menschen, ein Boogelbie, eine Riesenkatze und ein Homunculus auf einer pechschwarzen Brücke. Und eine Gewissheit nahm den Raum des fehlenden Lärms ein. Die Antwort auf die Frage, die niemand zu stellen wagte. »Wir müssen zum Wagen!«, rief er. »Schnell!«

Sie rannten los und ließen den Homunculus auf der Brücke zurück.

Je näher sie der im Wald versteckten Anhöhe kamen, desto langsamer wurde Moritz. Wenige Meter vom Schindelwagen entfernt blieb er unvermittelt stehen. In seinem Magen erwachte etwas: ein dunkles Gefühl, wie ein Wurm. Ein pelziges schwarzes Ding, das sich fester und fester um sein Herz wickelte. Plötzlich fiel ihm das Atmen schwer. Beinahe glaubte er, ein bedrohliches Knurren zu hören.

Geh nicht hinein, flüsterte eine Stimme.

Für einen Moment kam es ihm vor, als ob die Worte aus den Büschen in der Nähe hervordrangen. Von einem Untier, das sich hinter kahlen Zweigen und totem Holz versteckt hielt und ihn anglotzte. Mundlos, augenlos, gehörlos und herzlos.

»Worauf wartest du?«, flüsterte Konstanze, eine Hand am Türknauf. Die stumme Irmgard wartete bereits auf ihrem Platz vor dem Fahrzeug und Fips’ Tornister hing unter dem Vordach neben dem Kutschbock. Das Leuchten des Boogelbies war erloschen, Konstanze hatte ihn in einen dicken Schal eingewickelt. Er lummerte stumm.

Moritz wurde das Herz schwer. Der Wurm wand sich in seinem Innersten und verteilte ein ätzendes Sekret, das ihn zu vergiften drohte. Mit rasendem Herzen rang er die Kreatur nach unten und ging zu seiner Schwester. Sie rückte auf den Stufen beiseite, damit sie gemeinsam den Knauf umfassen konnten. Dann öffneten sie die Tür.

Gemurmelte Worte durchdrangen die Dunkelheit. Im ersten Moment war Moritz froh, Helenes Stimme zu hören, doch dann erkannte er die Verse.

Die Erde nimmt dich in sich auf,

Es friert mir ein die Seele.

Die finst‘re Kraft zieht ihren Lauf,

Sie schnürt mir zu die Kehle.

Moritz versuchte wegzuhören, versuchte, die Worte nicht in sein Herz zu lassen. Vergebens. Helenes Stimme war weniger als ein Flüstern und doch füllte sie den Wagen aus, bedeckte ihn wie ein Leichentuch.

Sekundenlang konnte sich Moritz nicht rühren, so schwer wogen die Worte. Irgendwann löste er sich aus seiner Starre und tastete sich voran. Gemeinsam mit Konstanze schlich er durch die Finsternis. Obwohl sie sämtliche knarzenden Stellen im Wagen kannten, lösten sie überall Geräusche aus: ein Ächzen hier, ein Knistern dort. Jeder Atemzug wirkte wie ein Paukenschlag.

Mein Blut verwandelt sich in Eis,

O steter Fluss aus Schmerzen.

Ich spiel’ die Geige, doch ich weiß,

Berühr ich nie die Herzen.

Gerade als Moritz einen besonders tückischen Fleck am Boden umschiffte, trat er auf etwas Weiches – den Fuß seiner Schwester. Sie stieß einen unterdrückten Schrei aus, was ein jammervoll krächzendes SCHA-RACK! auslöste, das durch den Wagen gellte.

Moritz und Konstanze standen still. In der hintersten Wagenecke wurde eine Kerze entzündet. Helene, ganz rotes Kleid und schwarzes Haar, saß in der Düsternis und blickte sie schweigend an, einen schlanken Finger auf die Lippen gelegt.

Moritz formte mit dem Mund eine stumme Entschuldigung und wollte weiterschleichen, als Helene sich von der Sitzbank erhob und zu ihm kam. Keiner ihrer Schritte verursachte den geringsten Laut. Sie bedeutete ihm, ihr zu folgen.

Als sie den großen Vorhang erreicht hatten, der den hinteren vom vorderen Teil des Wagens trennte, schlüpften sie hindurch. Der Saum des schweren Stoffes schabte sacht über den Boden – wieder war das Krächzen zu hören. Es klang erschöpft und müde.

Moritz, Konstanze und Helene drängten sich eng zusammen. Auf dieser Seite des Vorhangs war nicht viel Platz. Drei Personen konnten hier kaum stehen. Helene trat sehr nah an Moritz heran, sodass ihre Brust gegen seine stieß. Im Licht der Kerze sah sie noch ernster aus als bei Tag.

»Entschuldige den Lärm.« Moritz sprach die Worte leiser als leise aus.

»Wo wart ihr?«, erkundigte sie sich im gleichen gedämpften Ton.

»In Goldau. Wir wollten den Ohrendieb stellen«, erwiderte er. »Wie geht es Edgar?«

Helene blickte ihn forschend an. »Warum fragst du?«

In kurzen Worten schilderte er ihr Erlebnis mit dem Homunculus. Von dem Teil mit dem mechanischen Geräusch bis hin zu dem Augenblick, als die Kreatur an der Brücke geleckt hatte.

Helenes Gesicht versteinerte. »Bist du sicher, dass er diesen Namen genannt hat?«

Moritz nickte steif.

Die Stille im Wagen war ohrenbetäubend.

»Das ist sie«, flüsterte Helene. »Die Hexe hat uns gefunden.«

Moritz schluckte schwer. »Wir müssen sofort von hier verschwinden.«

Eine einzelne Träne rann Helenes Wange hinunter. Die Ringe unter ihren Augen waren noch tiefer als tags zuvor. Ihre Lippen zitterten vor Bitternis.

Moritz berührte sie sanft und plötzlich liefen die Tränen unkontrolliert. Sie senkte beschämt den Kopf und ließ es zu. Er nahm ihr die Kerze ab, damit sie ihr Gesicht mit beiden Händen bedecken konnte, so wie sie es häufig in letzter Zeit getan hatte. Doch diesmal zog sich Helene nicht zurück, sie schmiegte sich schluchzend an seine Schulter. Ihre unterdrückten Laute ließen das Krächzen hinter dem Vorhang anschwellen. Es klang erstickt und todunglücklich. Moritz hielt Helene im Arm und spürte, wie unsagbar zerbrechlich ihr Körper war. Jegliches Zeitgefühl erstarb.

Als sie sich wieder von ihm löste, formten ihre Lippen ein lautloses Danke. »Es geht ihm sehr schlecht«, sagte sie, während sie ihr Gesicht trocknete. »Ich fürchte, er hat sein Augenlicht verloren.«

Etwas in Moritz’ Brust riss spürbar. Wärme, Schmerz und Entsetzen spülten durch eine frische Wunde seine Kehle hinauf. Sein Magen krampfte sich zusammen und ein unkontrollierbares Beben erfasste ihn. Nur mit Mühe erlangte er seine Selbstbeherrschung zurück. »Ich will ihn sehen«, presste er hervor.

Helene sah ihn lange an, dann nickte sie. »Kommst du mit?«, fragte sie Konstanze. Diese ergriff wortlos ihre Hand. Gemeinsam schlüpften sie durch den Vorhang zurück in den rückwärtigen Teil des Wagens.

Langsam und schweigend bewegten sie sich vorwärts. Einen Schritt nach dem anderen, wobei jede Bewegung von einem jämmerlichen Krächzen begleitet wurde, das aus der Schwärze der hintersten Wagenecke drang.

Im Schein der Kerze schälte sich etwas aus der Dunkelheit. Ein dunkelgrauer Schleier hing von der Decke und trennte einen Bereich in den Schatten ab, hinter dem sich eine Schale mit Körnern, eine Tasse mit Wasser und ein schwarzblaues Kissen auf einer Sitzbank befanden. Auf dem Samt, umwickelt mit leichten weichen Tüchern, lag die Elster Edgar.

Sie zitterte wie von Frost geschüttelt und ihr Schnabel öffnete und schloss sich mal stumm, mal leise krächzend.

Moritz’ Selbstbeherrschung war zum Teufel. Sein Körper schlotterte. Er biss sich auf die Unterlippe und wagte einen weiteren Schritt auf den Schleier zu.

Das Gefieder der Elster war zerzaust und wirkte wie von Motten zerfressen, ihre Augen starrten milchig ins Halbdunkel. Helene hatte recht. Edgar schien sein Augenlicht verloren zu haben. Neues Futter für den Wurm.

Die seltsame Krankheit, deren Zeuge sie wurden, hatte wenige Tage nach den Ereignissen in Bad Greifenstein ihren Anfang genommen, kurz nachdem Moritz erfahren hatte, dass sich Edgars Seele in den Körper der Elster geflüchtet hatte. So groß die Freude über die Neuigkeit gewesen war, so rasch hatte sie die Wirklichkeit eingeholt. Mit Helenes Heilung durch den Ersten hatte sich der letzte Passus von Edgars Vertrag auf verhängnisvolle Weise erfüllt und der Vogel verlor an Gewicht. Obwohl er fraß wie zuvor, nahm er stetig ab, bis er nur noch ein hungriger Geist mit hängendem Gefieder war. Dann folgten die Wochen, in denen sich Edgars Körperteile auf unheimliche Weise versteiften, bis hin zu dem Punkt, an dem er nicht mehr fliegen konnte. Er hockte apathisch in der Ecke und gab leise keckernde Laute von sich. Kein Buch und kein Arzt wussten Rat. Edgars Zustand schien wie verhext.

Grausamer Höhepunkt der Krankheit war das zurückliegende Weihnachten gewesen. Während alle versucht hatten, ein geruhsames Fest für die Elster auszurichten, um das Leiden vergessen zu machen, fand Konstanze heraus, dass Edgar die Berührungen anderer nicht länger ertrug. Außer von Helene durfte er von keiner weiteren Person angefasst werden. Die Erinnerung an Edgars Schmerzensrufe an Heiligabend nahmen Moritz selbst jetzt noch den Atem.