14,99 €

Mehr erfahren.

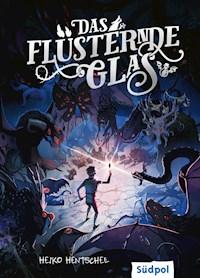

- Herausgeber: Südpol Verlag

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2020

Die actionreiche Monsterjagd geht weiter! Moritz und seine Schwester Konstanze sind auf der Suche nach einem mächtigen Wesen mit heilenden Kräften – dem Mock! Nur der Mock kann ihre Freundin Helene von dem Fluch erlösen, der sie vor über 300 Jahren zum Leben als Untote verdammt hat. In der finsteren Stadt Bad Greifenstein, die unter der nächtlichen Heimsuchung furchterregender Monster leidet, kommt Helenes Rettung endlich in greifbare Nähe – bis sich ein Werwolf an Moritz' Fersen heftet. Denn der Junge trägt den schwarzen Splitter der todbringenden Glasmaske bei sich. Und dieser Splitter singt ein Lied, dem alle Monster hörig sind … Bildgewaltiges Fantasyepos, meisterhaft erzählt und illustriert von Heiko Hentschel Heiko Hentschel entwirft in seiner Glastrilogie eine fantasievolle, mittelalterliche Welt mit einer ganz eigenen, düsteren Atmosphäre. Sein bildgewaltiger Erzählstil lässt die Leser*innen tief in die Geschichte eintauchen. Atemlose Spannung geht mit humorvollen und bewegenden Momenten Hand in Hand. Mit Monster-Glossar, das die wichtigsten Monster, ihre Eigenarten und ihre Herkunft erklärt. In der Welt der Glas-Trilogie sind bisher erschienen: Das hungrige Glas (Band 1) Lügen haben spitze Zähne (kostenlose Kurzgeschichte, E-Book) Das flüsternde Glas (Band 2) Wir kaufen nichts! (kostenlose Kurzgeschichte, E-Book) Das ewige Glas (Band 3) Stimmen zu "Das flüsternde Glas", dem zweiten Band der Fantasy-Trilogie: »Atmosphärisch, fantasievoll, fesselnd bis zum Schluss – eine grandiose Fortsetzung, die einfach nur monstermäßig gut ist! Heiko Hentschel ist mit "Das flüsternde Glas" ein erneut hervorragendes Fantasyabenteuer geglückt, welches voller Spannung, Action und feinsinnigen Humor steckt und einen von Anfang bis Ende in Atem hält« Die Bücherwelt von Corni Holmes »Das spätmittelalterliche Setting, die düstere Atmosphäre und die rasante Monsterjagd haben mich so mitgerissen, dass ich das Buch kaum aus der Hand legen konnte. Wow!« Marsha, Mutter & Söhnchen-Blog »eine empfehlenswerte, packende und anrührende Fortsetzung« Johanna Freis, ekz Bibliotheksservice »Die düstere, faszinierende Stimmung, die einzelnen Charaktere und teils neu kreierten Monster sind so treffend skizziert, dass man sie förmlich vor Augen sieht. Dem Autor gelingt es meisterhaft, eine knisternde Spannung vom Anfang bis zum Ende aufzubauen (...) Absolut empfehlenswert!« Christa Robbers, KidsBestBooks

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Ähnliche

Originalcopyright © 2020 Südpol Verlag GmbH, Grevenbroich

Autor: Heiko Hentschel

Umschlaggestaltung und Illustrationen: Heiko Hentschel

E-Book Umsetzung: Leon H. Böckmann, Bergheim

ISBN: 978-3-96594-061-1

Alle Rechte vorbehalten.

Unbefugte Nutzung, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung,

können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.

Mehr vom Südpol Verlag auf:

www.suedpol-verlag.de

Für Meinen Vater

Ein hühnerbeiniges Hexenhaus im Dezember 1512

Edgar van Lichtholm starrte auf die Tasse, in der eine purpurne Flüssigkeit schimmerte. Die alte Frau, die sie ihm serviert hatte, weigerte sich mit ihm zu sprechen, und deutete stattdessen auf den Trank. »Пей, чучело!«*

Edgar stutzte. Er verstand, dass er trinken sollte, aber … hatte sie ihn gerade als Vogelscheuche bezeichnet?

Die Alte heizte ihren Ofen nach, um einen Kessel aufzusetzen. Alles um sie herum wirkte seltsam überdimensioniert. Vermutlich, weil sie hutzeliger war als jeder andere Mensch, den Edgar je gesehen hatte. Trotz ihrer Kleinwüchsigkeit hatte die Alte jedoch keinerlei Probleme, Geschirr oder einen Topf aus den riesenhaften Regalen zu holen – sobald sie sich dem Inventar näherte, passte es sich von selbst ihrer Größe an. Ein irritierender Trick, der Edgar in seiner Vermutung bestärkte, dass es sich bei dieser Frau um eine Hexe handeln musste. Als ob ihr seltsamer Fuchsschwanz und die gebogenen Hühnerkrallen, die unter ihrem traditionellen Bauernkleid mit der Schürze hervorragten, nicht genug Indizien gewesen wären.

Ihr Blick traf ihn. Sie hatte zwei unterschiedlich farbige Augen. Eines hatte die Farbe frischer Erde, das andere schimmerte grau wie Eisen. Wieder stieß sie dieselben Worte aus, die ihn aufforderten, zu trinken.

Edgar schaute auf die rote Flüssigkeit, seufzte und stürzte die Brühe in einem Zug herunter. Sie schmeckte bitter und legte sich wie Sirup über Zunge und Gaumen. Seine Ohren wurden augenblicklich warm. Er schluckte mehrmals, bevor er bemerkte, dass die Alte weitergesprochen hatte.

»Jetzt fallen dir die Haare aus.«

Erschrocken griff Edgar in seine roten Locken. Er hatte die Worte so deutlich gehört, dass er nicht glaubte, sie sich eingebildet zu haben.

Die Alte kicherte und entblößte Zähne, die ebenfalls die Farbe von Metall hatten. »Jetzt verstehen wir einander.«

Edgar starrte sie verblüfft an. Sie benutzten dieselbe Sprache. Oder kommunizierten sie durch den Trank auf einer anderen Ebene? Er blickte auf die Tasse hinab und seine Überraschung wuchs. Sie war nicht mehr leer, sondern wieder randvoll – diesmal mit einer Flüssigkeit, die smaragdgrün funkelte.

»Ihr seid die Frau, nach der ich gesucht habe.« Er sah auf. »Die, die man Großmütterchen Jadwiga nennt.«

»So ist es«, sagte die Alte und setzte sich zu ihm an den Tisch. Im Widerschein des golden schimmernden Möbelstücks bemerkte Edgar, dass ihr graues Auge nicht nur die Farbe von Eisen hatte, sondern aus Metall bestand. Genau wie ihre Zähne. »Lass uns keine Zeit verschwenden. Ich weiß, warum du hier bist.«

Sein Blick glitt durch die geschnitzte Stube mit ihren unzähligen eingelassenen Kästen, mysteriösen Türchen, einfarbigen Intarsien und aufwändigen Schnitzereien. Das Innere einer Rätselkiste.

Eine kühle Brise streifte sein Gesicht und er wandte sich dem einzigen Fenster im Raum zu. Es war weit geöffnet. Draußen tobte der Schnee durch die Dunkelheit. Die Wälder von Smolensk waren unter einer meterhohen weißen Decke begraben. Manche behaupteten, dass das auch im Frühling, im Sommer und im Herbst der Fall wäre. Ewiger Winter.

Edgar war geneigt, das zu glauben. Er wusste, dass es mystische Orte und verhexte Stätten gab. Gegenden, die sich weigerten, sich den Gesetzen der Welt zu unterwerfen. Genau dort war er zu Hause.

»Meine Schwester Helene wurde verflucht«, sagte er halblaut. »Sie wurde …«

»… von einem Nachtalb gebissen und ist seitdem untot«, ergänzte Großmütterchen Jadwiga. »Ihr wart in einer Herberge in Prag und du hast zugelassen, dass sie den Köder für eines dieser Schattenwesen spielt. Nun machst du dir Vorwürfe und hoffst, ich könnte dir helfen. Du hast mit Jilda Scvablon vom Wittlitz-Hof gesprochen und auch mit der fetten Frau Gruell. Beide haben dich zu mir geschickt.« Die Alte spulte die Sätze herunter, als hätte sie sie schon hundert Mal gehört. »Komm bitte zur Sache, ich erwarte Besuch.«

Edgars Blick glitt zu einer Anrichte neben der Tür, auf der eine einsame Schatulle ruhte. Sie war dunkel und glatt und mit Pfauenaugen verziert.

Die Worte der Frau kreisten in seinem Kopf. Woher wusste sie all das über ihn? Konnte sie etwa …?

»Nein, ich lese keine Gedanken. Es sei denn, die Gesichter der Menschen sind wie ein offenes Buch. Es handelt sich auch um keinen Zauber – zumindest keinen herkömmlichen – wie du mich anschließend fragen wolltest.« Sie verschränkte die Arme vor der Brust. »Sagen wir einfach, du bist ein Echo. Ein Schon-mal-gesehen, das mir immer wieder erscheint, weil dein Wunsch, der dich hierher geführt hat, einen komplexen Zauber betrifft.«

»Ein Echo?«

Großmütterchens braunes Auge schielte zur Decke. »Ich sehe dich heute schon zum siebten Mal. Beim ersten Mal, als du dein Anliegen vorgebracht hast, wurde eine neue Schraube im Haus angebracht. Und weil es ein schwieriger Zauber ist, muss sich dein Wunsch erst festigen. Eine Schraube braucht mehrere Umdrehungen, bis sie fest im Holz sitzt. Erst dann fließt die Zeit wieder in die richtige Richtung. Solange hängen wir hier fest.«

»Aber wenn ich schon mal hier gewesen bin, warum erinnere ich mich nicht daran?«

»Weil das, worum du mich bitten wirst, dein Leben für immer verändert.« Sie machte eine Pause. »Mein Haus möchte sichergehen, dass du es ernst meinst.«

Edgars Mund wurde trocken.

»Es ist unhöflich, eine Tasse nicht zu leeren, wenn sie einem angeboten wurde«, fügte sie hinzu.

Edgar löste sich nur langsam aus seiner Starre. »Aber, wenn ich heute schon sieben Mal bei Euch war, dann wisst Ihr, was ich hier will. Warum also die Frage?«

Großmütterchen Jadwiga wiegte den Kopf und ihr flaumiges weißes Flusenhaar wogte hin und her. »Weil wir den Kreis nicht durchbrechen dürfen. Du musst dein Anliegen vortragen, wie es beim ersten Mal geschehen ist. Nur so bleibt die Schraube gerade. Und es gibt nichts Schlimmeres als krumme Schrauben … Es ist Teil eines Vertrages, wenn man so will. Deine Tasse, bitte.«

Edgar hob sie an die Lippen und leerte sie gehorsam. »Ich möchte Helene erlösen«, sagte er dann. »Könnt Ihr den Fluch von ihr nehmen?«

»Nein. Nächste Frage.«

Edgar wurde bleich. Er hatte so sehr gehofft, endlich jemanden gefunden zu haben, der die Kraft besaß, das Unglück, das seine Schwester vor nunmehr elf Jahren ereilt hatte, ungeschehen zu machen. »Aber, ich dachte …«

»… ich wäre eine mächtige Hexe? Das ist wahr. Doch ich bin nicht dumm. Ich werde mich in keine Angelegenheiten einmischen, die mit Zhatka, dem Knochenmann, zu tun haben. Er hat seine eigenen Regeln. Wenn deine Schwester untot ist, hängt sie zwischen den Welten. Sie ist nicht diesseits und nicht jenseits. Falls der grimmige Schnitter bereits seine Hände auf sie gelegt hat, kann ich nichts für sie tun.«

Diese Antwort schnürte Edgar die Kehle zu. Er klang müde, als er leise fragte: »Heißt das, meine Schwester ist für immer verloren?«

»Das habe ich nicht gesagt.« Großmütterchens Hände machten eine vage Geste. »Wenn sich die Welt der Menschen und die der Monster überschneiden, gibt es gewisse Besonderheiten. Häufig ist es so, dass nur eine der beiden Seiten einen Fluch wieder aufheben kann. Wenn also ein Schattenwesen wie ein Nachtalb für den Zustand deiner Schwester verantwortlich ist, dann würde ich dort nach einer Lösung suchen. In der Welt der Monster.«

Edgars Magen wurde von Sekunde zu Sekunde schwerer. Der grüne Trank schien ihn in die Tiefe zu ziehen. Er war weit gereist – hatte Bücher gewälzt, Städte besucht und Menschen befragt – alles, um Helene zu retten. Und er war keinen Schritt vorwärtsgekommen. Jetzt, mit siebenundzwanzig Jahren, war das Gefühl, sich im Kreise zu drehen, übermächtig geworden. Was, wenn er niemals eine Lösung für den Zustand seiner Schwester finden würde? Was, wenn er irgendwann sterben würde und sie ganz allein zurücklassen müsste? Allein in einer Welt, der sie entrückt war. Ohne Gefühle, ohne Liebe, ohne Schutz. Ein endloses, unsterbliches Dasein, ohne Hoffnung auf Erlösung. »Ich habe nicht genügend Zeit …«

»Ah«, sagte Großmütterchen Jadwiga. »Da haben wir es.«

Edgar hob den Blick. »Was?«

»Dein Anliegen«, lächelte sie.

Edgar blinzelte und fühlte, wie die Tasse in seinen Fingern heiß und schwer wurde. Zögernd sah er hinab. Sie war wieder randvoll mit dem smaragdgrünen Getränk. »Ich verstehe nicht«, sagte er und schwenkte die Flüssigkeit. Sie schwappte tanzend hin und her.

Großmütterchen Jadwiga sagte nichts, sondern deutete auf die Tasse. Edgar verstand und stürzte den Inhalt hinunter. Ein seltsames Kribbeln überkam ihn. Es erfasste seinen ganzen Körper und ließ die Haut prickeln.

»Du liebst deine Schwester sehr«, sagte Großmütterchen Jadwiga leise.

»Ja.«

»Und du würdest alles für sie tun, nicht wahr?«

Edgar nickte.

»Was wir aus Liebe tun, ist niemals falsch«, sagte die Alte. »Ich kann dir Zeit verschaffen. Dann kannst du nach einer Lösung für dein Problem suchen.«

In der darauffolgenden Stille hörte Edgar das Feuer im Ofen knacken. »Was schlagt Ihr vor?«

Großmütterchen Jadwiga beugte sich vor. »Ich besitze ein Elixier, das die Zeit anhalten kann. Wer es trinkt, altert nicht. Verletzungen und Wunden heilen schneller und man bleibt so jung und stark wie an jenem Tag, an dem man den Trank zum ersten Mal zu sich genommen hat.«

Edgar hob eine Augenbraue. »Ewiges Leben?«

»Nicht ganz«, wandte Großmütterchen Jadwiga ein. »Mein Trank verlängert das Leben – er lässt es nicht ewig währen. Sonst kämen wir wieder mit Gevatter Tod in Konflikt. Der Trank verliert mit den Jahren seine Wirkung, aber wenn man genug davon trinkt und immer wieder und wieder …« Ihre Stimme ähnelte einem Echo.

»Und Ihr würdet mir den Trank überlassen?«

»Wenn der Preis stimmt.«

Ein kurzes Schweigen. »Was verlangt Ihr?«

Großmütterchen Jadwiga schwieg. Es war kaum zu ertragen.

»Ihr könnt alles von mir haben«, sagte Edgar. »Nennt Euren Preis.«

Die alte Frau bleckte die Zähne und schenkte ihm ein Lächeln, das schmerzte. »Deine unsterbliche Seele.«

Edgar lachte auf. »Ist das Euer Ernst?«

Großmütterchen Jadwiga gab keine Antwort.

»Und Gevatter Tod?«

»Was kümmern ihn die Entscheidungen der Lebenden? Wenn wir zwei einen bindenden Vertrag aushandeln und mit Blut besiegeln, kann nicht einmal das alte Knochengesicht etwas dagegen sagen. Wir nehmen ihm nichts weg, wir verzögern die Sache nur. Er kommt schon zu seinem Recht.« Sie zwinkerte. »Das tut er immer.«

Edgar schwieg lange. Sein Blick wanderte hinüber zum geöffneten Fenster, hinter dem ein unbarmherziger Winter lauerte. Er dachte an Helene. Sie befand sich mehrere Kilometer entfernt in ihrem Wagen, der vor den Toren von Smolensk abgestellt war. Obwohl es tiefschwarze Nacht war, würde sie nicht schlafen. Ihre Augen wären weit geöffnet und ausdruckslos wie die einer Eule. Und das würde so weitergehen. Für immer.

»Ihr könnt meine Seele haben«, sagte er. »Wenn meine Aufgabe auf Erden erledigt ist – wenn meine Schwester erlöst ist.«

Großmütterchen Jadwiga atmete auf. »Das ging schneller, als die letzten Male.« Sie erhob sich und wackelte hinüber zum Ofen und ihrem brodelnden Kessel. Sie warf Kräuter und Gewürze in das kochende Wasser und rührte darin herum. Ein herber Geruch verteilte sich im ganzen Raum.

»Und jetzt?«, fragte Edgar.

Großmütterchen Jadwiga rührte weiter. Ewigkeiten.

Edgar stellte seine Tasse ab und ging zu ihr. Leider passte sich das Inventar nicht seiner Größe an, sodass er eine gebückte Haltung vor dem Ofen einnehmen musste. Er starrte auf den Inhalt des Kessels. Da war ein Sud, goldbraun und seidig. Er funkelte und glitzerte geheimnisvoll. »Ist das der Trank?«

»Das ist mein Abendessen, Dummkopf«, sagte Großmütterchen Jadwiga.

»Und der Trank?«

Die alte Frau deutete auf die kleine Tasse, die auf dem Tisch stand. »Das meiste davon hast du bereits getrunken. Zwei Tassen von dem grünen Sud. Das reicht für die ersten zweihundert Jahre. Mehr davon findest du draußen im Schnee. Dort steht ein Karren für dich bereit. Mehr habe ich nicht.«

Edgars Atem ging schneller. Ein ganzer Karren? Wenn zwei winzige Tassen für zweihundert Jahre reichten, für wie lange würde dann ein ganzer Karren reichen?

»Du hörst nicht richtig zu«, knurrte die Alte, als ob sie seine Gedanken erraten hätte. »Mein Haus ist ein besonderer Ort. Alles, was sich hier befindet, gehört nicht in die Welt der Menschen. Eine kleine Tasse hier bedeuten mehrere Liter da draußen. Wundere dich also nicht, wenn es dir in den nächsten Tagen sehr, sehr schlecht geht. Nach menschlichen Maßstäben hast du etliche Tage ohne Unterlass getrunken.«

Edgar schnappte nach Luft.

»Der Zauber wird wirksam, sobald du den Vertrag unterschrieben hast«, sagte sie und wies auf den Tisch.

Edgar ging hinüber und suchte nach einem Schriftstück, doch er fand keines. Da stand nur die Tasse auf goldenem Grund.

»Sieh hin«, brummte Großmütterchen.

Edgar beugte sich tiefer hinab und besah sich die Tischplatte. Jede Maserung, jede Erhebung und jede Unebenheit bestand aus massivem Gold. Fein gearbeitet und täuschend echt. Und versteckt im Firnis befanden sich Linien. Eine schräge, wohlbekannte Handschrift: Edgars.

Dort standen Sätze. Dutzende davon, so als hätte ein Floh die gesamte Unterhaltung der letzten Minuten in das Metall eingeritzt. Von dem Teil, wo Edgar um Hilfe gebeten hatte, bis hin zu seinen eigenen Worten:

Edgars Herz raste. Der Trank in seinem Magen wurde von Sekunde zu Sekunde schwerer. Panik ergriff ihn. Wie sollte er unterschreiben? Es gab keine Schreibfeder oder Anweisung. Seine Finger berührten die Stelle unter dem letzten Satz und ein kleiner Schmerz durchzuckte ihn. Überrascht zog er seine Hand zurück. Ein goldener Splitter steckte in der Spitze seines Fingers. Und wo er das Gold berührt hatte, stand nun ein Name, geschrieben mit Blut:

»Oh!« Sein Magen machte ein seltsames Geräusch.

Ein weiterer Name erschien. Edgars Augen tränten, als er versuchte, ihn zu entziffern.

»Du solltest jetzt gehen«, sagte Großmütterchen Jadwiga, den Kopf über den Kessel mit Brühe gebeugt. »Mach bitte keine Pfütze wie beim letzten Mal. Der Teppich ist neu.«

Edgar stürzte durch den Vorraum zum Eingang. Alles, woran er denken konnte, war seine Schwester Helene. Noch während er zur Tür lief, winkelte das Hexenhaus die Hühnerbeine an und senkte sich dem Erdboden entgegen. Es setzte auf im tiefen Schnee.

Draußen wartete ein Karren. Er war halb so groß wie ein Fuhrwerk, verfügte am Kopfstück über zwei Traggabeln mit Gurten und war unter dickem Weiß begraben. Edgars Magen wurde sekündlich schwerer. Durch dichte Flocken besah er sich die Ladung. Da waren Flaschen in allen Formen. Bauchige, längliche, kleine, große, durchsichtige und vielfarbige. Und alle waren mit einer Flüssigkeit gefüllt, die smaragdgrün leuchtete.

Edgar stöhnte, als ihn eine Welle aus Schmerz überkam. Die Flüssigkeit dehnte sich in seinem Bauch aus und drohte, ihn zu zerreißen. Er musste schnell weiter! Sich bewegen!

Er spannte sich selbst vor den Karren und begann zu ziehen. Der Wagen rollte nur mühsam durch den knietiefen Schnee. Doch Edgar gab nicht auf. Er musste zu Helene, musste ihr erzählen, was er erlebt hatte und musste seine Suche fortsetzen. Durch die Worte der Hexe hatte er ein neues Ziel. Ein Monster, das ihm helfen würde, seine Schwester zu erlösen. Ein heilendes Wesen. Wo auch immer es stecken mochte, er würde es finden. Und wenn er jedes Buch, das jemals geschrieben worden war, und jeden Menschen, der lebte, befragen müsste.

Über 300 Jahre später

»Moritz, du hast da etwas.« Konstanzes Stimme drang durch das Brausen des Dampfwagens. Der Fahrtwind im Ausguck hoch über der Glaskuppel zerzauste Moritz’ schwarzes Haar, als er in der Dunkelheit auf den Weg vor ihnen spähte. Mit dem Finger deutete seine Schwester auf seine Schulter. Moritz wandte den Kopf, um zu erkennen, was dort saß. Ein Schattengeck.

Die eigenwillige Mischung aus Raupe und Dompfaff starrte ihn mit kleinen Knopfaugen an, ihr dunkelrotes Gefieder wurde vom Wind zerwühlt. Die Kreatur war absolut harmlos, aber eindeutig zu anhänglich.

Moritz nahm eine Hand vom Steuer, zupfte den Schattengeck von seiner Jacke und schnipste ihn vom Wagen. Er glaubte ein winziges HUIII! zu hören, während das Geschöpf in der Nacht verschwand.

Konstanze starrte ihn entsetzt an.

»Was?!«, schnaubte Moritz. »Der Kleine ist in fünf Minuten sowieso wieder da. Außerdem kann er fliegen.«

Konstanze schüttelte den Kopf und widmete sich wieder dem grauen Boogelbie auf ihrem Schoß. Die Kreatur mit Namen Brummi schronzte schon seit geraumer Zeit aus voller Kehle. Seine leuchtend gelben Augen drehten sich nach außen und traten aus den Höhlen hervor. Wäre Moritz zu einer solchen Grimasse fähig, wäre auch ihm danach gewesen. Der Gestank, der in dieser Gegend herrschte, erinnerte an etwas, was vor langer Zeit in einer schmutzigen Ecke verendet war.

Der Dampfwagen sauste eine finstere Schotterpiste entlang. Scharf rechts, dann links und wieder links. Mit einem Hüpfer verließ das monströse Konglomerat aus Kupfer, Holz und Glas die festgelegten Pfade, jagte eine Böschung hinunter und bretterte über eine Pflasterstraße. Eine Brücke kam in Sicht, das dazugehörige Namensschild am Straßenrand flog so schnell vorüber, dass Moritz es von oben kaum entziffern konnte. Sankt Grafenschwein? Das klang nicht sonderlich einladend …

Der Wagen passierte ein Stadttor und tauchte in einen von schummrigen Gaslaternen beleuchteten Irrgarten aus Sträßchen und Gässchen ein.

Brummi wandte die Ohren und pleurrte dumpf.

»Links!«, rief Konstanze.

Moritz drehte eilig an der Kurbel neben seinem Sitz. Der Wagen legte sich in die Kurve, krängte wie ein Schiff in Seenot. Knapp schrammte er an einer Hauswand entlang und zog einen Funkenschweif hinter sich her, als er die Fassade touchierte.

»Das andere Links!«, brüllte seine Schwester.

Moritz stöhnte. »Also rechts!«

»Sag ich doch!«

Moritz kurbelte erneut, als die nächste Häuserecke auf sie zuschnellte. Einmal links, dann noch einmal links, immer im Kreis. Die Gebäude glitten in aberwitziger Geschwindigkeit an ihnen vorbei. Der Dampfwagen schepperte und pfiff, seine Achsen glühten vor Anstrengung. Noch eine Kreuzung und sie waren wieder auf der richtigen Straße.

»Jetzt rechts«, murmelte Moritz und begann in die entgegengesetzte Richtung zu steuern. Ächzend bog der Wagen ab, das Pflaster fegte unter ihnen hinweg.

Brummis Ohren streckten sich. Er chracherte zweimal kurz, einmal lang.

»Es ist nicht mehr weit!«, rief Konstanze und hielt sich die Nase zu. Der Gestank wurde stärker.

Moritz hoffte, dass der alte Boogelbie sie nicht in die Irre führte. Und er hoffte, dass die Bremsen hielten, wenn er sie betätigte. Es würde ein Halt bei voller Fahrt werden.

Sie waren einer Spur gefolgt – einer Spur toter Tiere über mehrere Höfe im Südwesten. Was auch immer für den Tod in dieser Gegend verantwortlich war, es hatte sie gehörig im Kreis herumgeschickt. Beinahe hatte es sich angefühlt, als ob man sie verfolgte, nicht umgekehrt. Der Gedanke war absurd, aber Moritz erschauderte. Inzwischen hielt er nichts mehr für unmöglich.

Ein Blick auf den Sitz an seiner Seite ließ ihn erstarren. »Was wird denn das, wenn’s fertig ist?«

Konstanze zurrte eine kleine Netzpistole mit einem Gurt an ihrer Brust fest. »Du hast gesagt, ich dürfte diesmal mithelfen!«

»Helfen, aber nicht mit Waffen herumspielen!« Moritz warf einen Blick auf die Straße unter ihm und streckte die Hand aus. »Los, her damit!«

»Aber …«

»Sofort!«

Konstanze verdrehte die Augen und reichte ihm die Waffe. Ihre gemurmelten Flüche gingen im Schnaufen des Dampfwagens unter.

»Du darfst helfen, aber du musst tun, was ich sage.« Heftige Schläge erschütterten seine Stimme. »Deine Aufgabe ist es, dich um mögliche Verletzte zu kümmern. Du bringst die Menschen mit der Elster in Sicherheit.«

»Edgar«, sagte Konstanze.

»Wie bitte?«

»Die Elster hat einen Namen. Sie heißt Edgar!«

Moritz schluckte und verriss die Kurbel. Der Wagen geriet ins Trudeln – er tanzte über das Pflaster. Eilig packte Moritz den Griff des Steuers und stemmte sich dagegen, bis das Schlingern aufhörte.

»Konstanze, wir haben keine Zeit für eine weitere Diskussion darüber.«

»Warum weigerst du dich, ihn bei seinem Namen zu nennen?«

Moritz stöhnte. »Es ist eine Elster, verflixt! Sie ist treu, klug, liebt Glitzerkram und hat schöne Federn, aber was viel wichtiger ist: sie gehört zu jemandem, auf den ich mich heute verlassen können muss. Keine Alleingänge, verstanden?«

Der Boogelbie bewegte die Ohren und chracherte erneut. Eigentlich hätte Konstanze ihm nun die Richtung ansagen müssen, schließlich musste er sich auf die Straße konzentrieren – doch sie fixierte ihn über das Gerüttel des Dampfrosses hinweg. »Was stört dich an dem Namen Edgar?«

Moritz holte tief Luft und bereute es im selben Moment. Der Gestank wurde immer erbärmlicher. »Gar nichts stört mich daran!« Er deutete auf den Boogelbie. »Könntest du dich jetzt bitte wieder auf deine Aufgabe konzentrieren?«

Konstanze kniff die Augen zusammen und antwortete mit gerümpfter Nase: »Wir sind fast da.«

Moritz nickte. Mit dem Schuh trat er gegen das Metall unter ihm. Zweimal. Im Fußraum öffnete sich eine schmale Luke und ein blasses vollkommenes Gesicht kam zum Vorschein. Violette Augen funkelten ihn an. Helene van Lichtholm.

»Wie weit bist du?«

»Ich habe eine Mischung aus blauem Mohn, Alraunen, Bilsenkraut und Alkohol zusammengebraut. Ich denke, das wird nützlich sein.«

»Was ist, wenn du dich irrst?«

Die Elster im Wageninneren keckerte leise und Helene schenkte ihm einen geheimnisvollen Blick. »Die Tiere hatten Stichwunden überall. Sie wurden erwürgt, ihre Köpfe auf den Rücken gedreht. Etwas hat versucht, sie unter die Erde zu ziehen, vermutlich, um sie zu verspeisen. Wir wissen beide, was das bedeutet.«

Moritz nickte.

Der Boogelbie in Konstanzes Armen chracherte dreimal kurz.

»Wir sind da!«

Helene wollte bereits die Luke schließen, doch dann stockte sie. »Moritz, du hast da etwas auf deiner Schulter …«

Moritz’ Brust entrang sich ein Seufzen. Er machte sich gar nicht die Mühe nach dem Schattengecken zu sehen. »Ich weiß, ich weiß«, murmelte er nur. Seine Hand glitt zur Bremse. »Festhalten!«

Der Dampfwagen vollführte einen letzten Satz, dann blockierten die Räder und schabten über das Pflaster. Ein metallisches Kreischen hob an, das sich mit einem Schrei in der Nähe vermischte. Einem Jammerlaut, der aus einem Wirtshaus drang.

Die Dielenbretter knarrten leise im Schankraum der Schwarzen Katze. Es war die Mitternachtsstunde des 1. Septembers 1813 und Rita Holzer hatte gerade die Fensterläden überprüft, als eine Erschütterung das ganze Wirtshaus erfasste. Die eisernen Kronleuchter schwankten hin und her und ließen die Schatten im mächtigen Gebälk unheilvoll tanzen.

Die wenigen Gäste, die zu dieser Stunde noch in der Stube saßen, reckten ihre Köpfe. Da waren Kante, Tonke und Stiller, die geistigen Väter und einzigen Mitglieder der selbsternannten Respektablen Greifensteiner Wach- und Schutzgesellschaft, kurz RGWSG. Einer Gemeinschaft, die es sich zur Aufgabe gemacht hatte, über Angriffe und Todesfälle in der Stadt Bad Greifenstein penibel Buch zu führen.

Kante, eigentlich Friedrich Spöttel, war der Sprecher der Gesellschaft, weil er über die lauteste Stimme verfügte. Ein drahtiger, kleiner Kerl, der durch seinen Dienst in der Pfarrei über jede Bewegung in der Stadt bestens unterrichtet war. Wie üblich trug er die Haare zu einem kecken Scheitel geformt und wirkte fromm wie ein Chorknabe (allerdings mit einer Schwäche für Messwein). Zu seiner Rechten saß Tonke, mit bürgerlichem Namen Freiherr Willem von Tonkwitz, und blickte von seinem Schreibheft auf. Er war der Schriftführer und erinnerte an ein zu groß geratenes, unrasiertes Kind in zerschlissenem Mantel und Kniebundhose.

Das Trio wurde von Josef Stiller vervollständigt, der seinem Nachnamen alle Ehre machte. Er sprach nie. Rita hatte sich oft gefragt, ob er stumm war oder einfach klug genug, den Mund zu halten. Auf jeden Fall vertrug Stiller das meiste Bier und brachte seine Kameraden nach Hause, wenn diese zu angeheitert waren, um geradeaus zu laufen. Nicht selten war er derjenige, der zahlte, was ihn zum unfreiwilligen Schatzmeister der Gesellschaft machte.

Weiter hinten, verborgen in einer düsteren Ecke, starrte eine vierte Person nach oben. Ein schweigsamer Geselle, der von allen nur Jauche genannt wurde. Er gehörte weder zur RGWSG noch trank er Alkohol. Niemand kannte seinen wahren Namen, niemand wusste, wo er herkam oder wohin er in der Nacht verschwand. Er war schlicht Jauche. Den Spitznamen hatte ihm seine ungepflegte Erscheinung eingetragen. Er sah aus, als hätte jemand oder etwas lange und mit Hingabe auf ihm herumgekaut. Sein schiefes Gesicht glänzte wie ein Laib Käse und seine Haare waren fettig wie Gänseschmalz. Nicht einmal Ritas hausgemachter Muntermacher hätte diesem ungesunden Kerl etwas Farbe ins Gesicht zaubern können.

Die vier Männer waren so fest in ihrer Heimatstadt verwurzelt, dass sie den allgegenwärtigen Gestank kaum noch wahrnahmen. Rita Holzer hingegen nahm ihn sehr wohl wahr. Heute war es eine Mischung aus fauligem Blumenwasser und welken Blättern.

Eilig richtete sie ihr Trachtenmieder und wollte den Schankraum durchqueren, als ein weiterer, weitaus heftigerer Stoß Tische, Stühle und Gäste auf und ab hüpfen ließ. Bier schwappte aus den Krügen und ergoss sich über den Boden. Das Wirtshaus ächzte.

Rita erstarrte. Der Geruch veränderte sich. Er erinnerte nicht mehr an verdorbene Pflanzen, nein, da war eine süßliche Note: totes Fleisch! Der Geschmack von Verwesung.

»Nicht schon wieder!« Sie raffte die Röcke und begann zu laufen, als ein Bersten und Knacken die Dielen vor ihr splittern ließ. Fünf, sechs, sieben Dornenranken zwängten sich durch die Ritzen im Bretterboden und wuchsen unkontrolliert in sämtliche Richtungen. Sie warfen Tische, Bänke und Stühle um. Jede Einzelne von ihnen sah gefährlich wie ein Morgenstern aus und brachte gammlige Schwaden mit sich.

»Himmel Sakra!«, entfuhr es Rita. Mit einem Satz sprang sie durch eine Lücke zwischen den Ranken, die sich wie Tentakel hierhin und dorthin wanden. Sie musste zum Tresen kommen!

Die Respektable Greifensteiner Wach- und Schutzgesellschaft hatte den ersten Schrecken überwunden und bewaffnete sich routiniert mit Stühlen und Krügen. Die Dornenranken schlichen sich an Kante, Tonke und Stiller an und versuchten sie zu packen, doch sie hatten nicht mit Jauche gerechnet. Der unscheinbare Vierte sprang aus seiner Ecke und zog eine beeindruckende Feuerwaffe unter dem Mantel hervor. Sie erinnerte an eine Kombination aus kurzen Messern, gepaart mit überlangen Dolchen. Alles an dieser Waffe blitzte im Schein der Kerzen. Ein Schießmesser.

Die Luft explodierte, als eine Vielzahl von Klingen mit Getöse durch den Raum zischte. Sie zerfetzten die dicken Ranken. Eine nach der anderen klatschten sie wie nasse Taue zu Boden, begleitet von einem markerschütternden Schrei, der unter den Dielen hervordrang.

Kante, Tonke und Stiller schnappten sich die herumliegenden Ranken, um sie als Peitschen zu benutzen.

Derweil schwang sich Rita über den Tresen und duckte sich. Hastig kramte sie in einer mit Holzspänen gefüllten Kiste unter dem Zapfhahn. Wo steckte das Ding? Sie hatte es neulich erst poliert und hier verstaut. »Aha!«

Rita zog eine schwere Waffe mit einem Tragriemen aus den Spänen und legte sie auf den Boden. Eilig prüfte sie das kleine 10-Liter-Schnapsfässchen, das als Munitionstrommel in der Mitte angebracht war, und zog ein Schubfach an der Unterseite auf. Es war gefüllt mit massiven Eisennägeln. Zweihundert Stück. Das reichte hoffentlich, um die Bestie zu erledigen!

Mit dem geladenen Brezelwächter kam Rita aus ihrer Deckung hervor und feuerte auf die Stelle, aus der die Ranken und der Gestank aus dem Boden krochen. Ein blechernes Rattern bellte durch die Schwarze Katze. Rostige Nägel, dick wie die Finger eines starken Mannes, flogen durch das Wirtshaus und gruben sich tief in das Rankenfleisch. Die Respektable Greifensteiner Wach- und Schutzgesellschaft zog gemeinschaftlich die Köpfe ein.

Mit jeder Salve wurden die Schreie des Wesens, das durch den Boden an die Oberfläche drang, lauter und schriller. Dann tat sich der ramponierte Dielenboden vollends auf und eine Welle aus Dornen, Ranken und Tentakeln ergoss sich in das Wirtshaus. Wie unförmige graugrüne Würmer schwappten sie aus der Tiefe empor und verteilten sich rasend schnell. Kante, Tonke, Stiller und Jauche wurden überrollt und zu Boden gedrückt.

Die Kreatur, die unter der Oberfläche gelauert hatte, war größer, als Rita angenommen hatte. Sie hörte, wie die Ranken gegeneinanderschlugen, während sich die stacheligen Pflanzententakel auf sie zuschoben. Der Tresen, der ihr Schutz geboten hatte, wurde aus seiner Verankerung gerissen. Wenn sie nicht schnell reagierte, würde sie zerquetscht werden.

Sie stülpte sich den Tragriemen des Brezelwächters um den Hals, kletterte auf den umgestürzten Tresen und wagte einen beherzten Sprung zu einem Querbalken unter der Decke. Sie bekam ihn zu fassen und zog sich hinauf. Die Ranken unter ihr zermalmten nicht nur den Ausschank, sondern fegten auch Geschirr und Glasballons mit Branntwein von den Regalen. Im Nu roch die gesamte Stube wie eine Destille.

Die Angst verlieh Rita Bärenkräfte. Sie hangelte durch die Balkenanlage und versuchte sich einen Überblick zu verschaffen. Unter ihr krochen die Ranken über den Boden wie dicke Schlangen in einem Bottich. Dann ließ ein Schrei sie aufhorchen. Ihr Blick glitt durch den Raum und sie entdeckte die Mitglieder der Respektablen Greifensteiner Wach- und Schutzgesellschaft. Mehrere Fangarme hatten sich auf die wild rufenden Männer gelegt und zerrten sie einen nach dem anderen in Richtung des Lochs im Boden.

Rita kletterte den Balken entlang bis zu einem eisernen Kronleuchter, der sich über dem Loch im Boden befand und spähte hinab ins Herz der Kreatur.

Ein seltsam verkümmertes Köpfchen prangte wie eine Perle in einer Muschel inmitten der Fangarme. Rita sah ein schiefes Maul, das ständig auf- und zuklappte und ein kleines, schlankes Horn auf der Stirn der Kreatur.

Eine Mimose!

Die absurde Mischung aus Wurzelgemüse und Pflanzengeschöpf öffnete zwei faltige Äuglein, die nicht größer waren als Maikäfer, und gab einen gellenden, übelriechenden Schrei von sich. Er dröhnte wie ein Wehklagen durch das Gasthaus und ließ das Fensterglas erzittern.

Rita senkte ihren Körper auf den Kronleuchter herab. Der schwere, doppelt geschwungene Reif aus Eisen schwang hin und her und sorgte dafür, dass die Aufhängung im Querbalken wie die Ketten eines Schlossgespenstes rasselte. Als der Leuchter zur Ruhe gekommen war, brachte Rita ihr Schießeisen in Position. Sie wollte bereits den Abzug betätigen, als ein Körper in ihr Schussfeld geriet: Kante! Die Fangarme hatten ihn, Tonke, Stiller und auch Jauche gepackt und in die Luft gehoben. Sie zappelten und schrien – alle bis auf Jauche, der verzweifelt an seiner Messerwaffe herumnestelte. Der Abzug schien zu klemmen. Irgendwann warf er die Waffe von sich und langte nach einem der Messer, die überall in der Holzvertäfelung steckten. Er begann die Ranken von Hand zu zerschneiden.

Die Kreatur stöhnte und schüttelte die Männer. Sie baumelten wie überreife Äpfel in der Luft und näherten sich bedrohlich dem Maul des Ungeheuers.

Rita erhob den Brezelwächter und zielte auf den Kopf. Fangarme schoben sich vor ihr Visier, dann Tonkes Brust, anschließend Kantes Allerwertester, gefolgt von Stillers Kopf.

»Verdammt, so wird das nichts!« Rita warf den Tragriemen der Waffe über die Schulter und zog sich auf den Querbalken zurück, auf der Suche nach einem besseren Schusswinkel. Doch sie fand keinen. Immer war einer der vier Männer im Weg und blockierte ihr die Sicht.

Plötzlich mischte sich etwas Neues in die Szenerie. Ein lärmendes Geräusch, ängstlich und fremdartig. Es erinnerte entfernt an einen Warnruf: ein Quäken, ein Schnarren, ein Zarren und Pleurren.

Ein Vogel mit schwarz-weißem Gefieder segelte herbei. Er tauchte aus dem Nichts auf und stieß hinab auf den Kopf der Mimose. Rita kniff die Augen zusammen. Eine Elster, zweifellos. Aber wie war sie hier hereingekommen? Etwa durch den Schornstein?

Wieder und wieder stieß das Tier hinab und sorgte dafür, dass sich der Kopf des Pflanzenwesens mehrmals um sich selbst drehte, bis er vor Schwindel bebte. Die Männer, die an den Fangarmen hingen, wurden gehörig durchgeschüttelt.

Die Mimose langte nach der Elster. Doch bevor eine der Ranken den Vogel erreichte, wurde das Ungetüm von etwas getroffen.

BLAMM!

Kleine Glasgeschosse verspritzten eine leuchtend blaue Flüssigkeit und sorgten dafür, dass die Fangarme auf der Stelle vereisten.

Der Kopf der Kreatur reckte sich und versuchte, den neuen Angreifer ausfindig zu machen. Rita suchte ihrerseits nach dem Schützen und fand ihn: Es war ein bleiches Mädchen, nicht älter als dreizehn Jahre, mit langen kohlrabenschwarzen Haaren. Es trug ein Kleid, das im Kerzenschein wie frisches Blut schimmerte. Das Mädchen stand inmitten der unzähligen Fangarme und hielt eine gläserne Armbrust im Anschlag. Es erhob die absonderliche Waffe und zielte auf das Gesicht der Kreatur.

»Der Vogel gehört zu mir.«

BLAMM!

Ein bläulich glühendes Geschoss zischte durch die Luft und wurde im letzten Augenblick von einer dicken Dornenranke abgewehrt. Die Kreatur fauchte, keifte und bemerkte dann, dass das Mädchen nicht allein war.

Ein weiteres Mädchen hüpfte und sprang wie ein Floh zwischen den Dornenranken herum. Dieses Mädchen war jünger – vermutlich nicht älter als acht Jahre. Es hatte wilde, dunkle Zöpfe und hielt im Getümmel nach irgendetwas Ausschau.

Sofort attackierte die Pflanzenkreatur das kleine Mädchen. Ein gewaltiger Tentakel mit nadelspitzen Dornen rollte auf es zu und bohrte sich auf seinem Weg in den Holzboden.

»Vorsicht!«, rief Rita und zielte mit dem Brezelwächter auf den Fangarm. Doch bevor sie abdrücken konnte, sprang ein hochgewachsener Junge mit einem Salto herbei. Er landete auf einem großen Rankenarm und benutzte ihn wie eine Rampe. Er schlitterte herunter, rasierte dabei einige der Dornen mit den Hacken seiner Schuhe ab und packte das kleine Mädchen im Vorbeirutschen, bevor es von der anderen Ranke zerquetscht wurde.

RUMS!

Rita beobachtete, wie der Junge im hinteren Teil des Schankraums absprang und zum Stehen kam. Da sie von ihrer gegenwärtigen Position kaum etwas hören konnte, kletterte sie durch das Gebälk, bis sie über den Köpfen der Kinder angekommen war.

Den Jungen schätzte die Wirtin auf vierzehn oder fünfzehn Jahre. Er war ein Bild in Schwarz und Weiß, trug eine silberne Fellweste und hatte einen hohen Käfig auf dem Rücken. Rita musste zweimal hinsehen, um zu erkennen, was sich darin befand: ein grauer Boogelbie! Wer um alles in der Welt war so verrückt, einen Boogelbie mit sich herumzutragen? Offenbar war das Wesen nicht sonderlich begeistert von dem Salto seines Besitzers – die gelben Glubschaugen rollten in den Höhlen hin und her und die violette Zunge hing weit aus dem Maul, als ob es sich jeden Moment übergeben würde.

»Was soll das, Moritz?! Lass mich sofort runter!«, rief das kleine Mädchen.

»Oh, Verzeihung«, erwiderte der Junge und setzte es ab. »Das nächste Mal sehe ich einfach zu, wie du von einer Mimose zerquetscht wirst!«

Ein dornenbewehrter Fangarm schnellte auf ihn zu. Im Bruchteil einer Sekunde hatte er einen Stab mit Schwertklinge gezückt und hackte ihn der Länge nach in zwei Hälften. Die Mimose schrie vor Schmerz.

»Konstanze, wir hatten eine Abmachung: Ich kämpfe gegen die Mimose und du bringst die Leute in Sicherheit! Jeder hat seinen Platz.«

Das Mädchen mit Namen Konstanze sah einen Tentakel auf sich zukommen und trat genau im richtigen Moment zur Seite. Der Tentakel bohrte sich in einen Stützpfeiler hinter ihr. »Ich weiß, wo mein Platz ist. Und ich kann den Leuten nur helfen, wenn du sie da oben runterholst!« Sie deutete auf die kopfüber baumelnden Männer.

»Oh, verstehe«, murmelte der Junge und lächelte schief. »Entschuldige mich bitte.« Damit warf er sich ins Getümmel.

Rita beobachtete, wie das Mädchen wütend davonstapfte. Es schien sich nicht dafür zu interessieren, dass es um ein Haar von einer Ranke getroffen worden wäre. Es pfiff zwei Mal – sofort flog die Elster zu ihm.

»Edgar, wir müssen die Leute hier rausbringen. Öffne die Hintertür!«, sagte das Mädchen.

»Scha-rack!«, antwortete die Elster.

Rita stutzte. Kinder, die sich mit Monstern anlegten? Aber sie schienen sich damit auszukennen. Welches kleine Mädchen kannte schon Mimosen und Boogelbies? In Bad Greifenstein war man auf Derartiges vorbereitet, doch die Kinder stammten nicht von hier.

Sie hatte genug gehört und sprang von den Dachbalken hinab. »Lasst die Türen geschlossen.«

Die Elster stieß einen Warnschrei aus und das Mädchen reagierte schnell. Es wirbelte herum und trat Rita gegen das Schienbein.

»Au! Hör auf! Ich tu dir nichts!«

Das Mädchen starrte sie atemlos an. »Wer bist du und warum schleichst du dich so an?«

»Ich bin Rita«, sagte sie. »Mir gehört dieser Laden.«

»Oh, das tut mir leid«, erwiderte das Mädchen mit einem Blick auf den Trümmerhaufen.

»Mir auch«, murmelte Rita. »Ist bereits das dritte Mal dieses Jahr und wir haben gerade mal September.«

»Immer Mimosen?«

»Meistens Feuerspeier und Dickschädel.«

Das Mädchen nickte stumm. Es verhielt sich wie ein Kenner, dem man nicht erklären musste, dass ein Feuerspeier kein Fakir und ein Dickschädel kein Mathematikprofessor war. »Warum sollen die Türen geschlossen bleiben?«

Rita kniff die Augen zusammen. »Damit nicht noch mehr von den Biestern hereinkommen.«

Das Mädchen verstand. »Was tun wir dann?«

»Wir wechseln die Strategie«, antwortete Rita. »Weißt du, was das bedeutet?«

»Das ist das, was mein Bruder nicht ausstehen kann.« Das Mädchen lächelte breit. »Ich heiße Konstanze.«

»Freut mich, junge Dame. Dann stutzen wir die Mimose mal zurecht«, sagte Rita und lud den Brezelwächter durch.

Wo war Moritz? Helene ließ die Armbrust sinken. Die vereisten Fangarme erstarrten vor ihrem Gesicht und bildeten eine unheimliche Skulptur. Sie erinnerten an geschwungene, mit Dornen verzierte Schwanenhälse. Das Eis zerbrach, als sich die Fangarme bewegten, und ließ nur abgebrochene Tentakelspitzen zurück. Die Mimose heulte auf.

Helene spähte durch das Dickicht. Das Durcheinander wand sich ohne erkennbares Muster und schien nur auf Zerstörung aus. Und mittendrin steckte Moritz! Er kämpfte sich vor, schnitt und hackte in die Tentakel und versuchte zum Zentrum des Monsters zu gelangen. Seinem Kopf.

Helene schloss sich ihm an, feuerte die Glasgeschosse ab und sah zu, wie ihre selbstgebraute Mixtur wahre Wunder wirkte.

BLAMM-BLAMM!

Sofort stießen neue Dornenarme nach. Sie schlugen nach ihr, schnappten nach ihren Füßen und ihrer Waffe – doch Helene ließ sich nicht beirren. Sie lief weiter, auch wenn die Stacheln ihr blutrotes Kleid zerfetzten und ihre Haut aufritzten. Sie spürte keinen Schmerz. Einer der Vorteile, wenn man untot war.

BLAMM!

Die Ranken vereisten zwar, doch augenblicklich wuchsen wieder neue empor.

»Moritz, das funktioniert nicht«, rief sie in das Gewühl. »Es sind zu viele!«

Moritz wandte den Kopf. »Ich kümmere mich darum!«, brüllte er. »Hilf Konstanze!«

BLAMM!

Helene versuchte ein weiteres Mal, durch die Ranken zu gelangen. Es hatte keinen Sinn. Sie brauchten etwas Stärkeres.

RATT-TATT-TATT!

Die Fangarme vor ihr zerplatzten wie Kohlköpfe. Pflanzenfasern spritzten überall hin.

»Brauchst du Hilfe, mein Täubchen?«, fragte eine Stimme.

Helene drehte sich um und entdeckte eine kolossale Frau. Sie trug eine Waffe um den Hals, die eine Mischung aus Schnapsfässchen, Zapfhahn und doppelläufigem Ofenrohr war. Das Gebilde wirkte tonnenschwer, doch die Frau hatte Oberarme wie Baumstämme. Neben der Fremden stand Konstanze. Sie hatte eine ähnliche Waffe in der Hand – allem Anschein nach die kleinere Schwester dieses wuchtigen Schießeisens.

In Helenes Kopf entstand ein Bild: Es war, als ob hier Zukunft und Vergangenheit aufeinanderträfen. Konstanze und die fremde Frau schienen vom selben Schlag. Beide wirkten aufgeweckt, entschlossen und angriffslustig. Rotwangige Schönheiten, mit denen nicht zu spaßen war.

»Ich brauche keine Hilfe«, sagte Helene, »aber er.« Sie deutete auf den Tumult, in dem Moritz kämpfte.

»Dann sind wir hier richtig«, sagte die Frau und nickte Konstanze zu. »Los, junge Dame!«

Das ohrenbetäubende Geräusch knatternder Waffen vermischte sich mit den Schreien der Mimose, als das Fleisch der Ranken in Fetzen gerissen wurde. Konstanze rannte nach rechts, während die Frau die linke Seite übernahm. Gemeinsam umrundeten sie das Pflanzenwesen und beschossen es aus allen Winkeln. Die Elster segelte über sie hinweg und wich geschickt zwei Querschlägern aus.

Helene konzentrierte sich auf die Fangarme, an denen die Männer hingen, und schoss.

BLAMM!

Die Mimose erzitterte. Ihr Kreischen und Wehklagen wurde stetig lauter.

Moritz’ Kopf dröhnte. Sein Körper war mit Rissen und Kratzern übersät und sein Gesicht brannte wie Feuer. In den vergangenen zwei Jahren waren ihm unterschiedlichste Kreaturen begegnet, aber diese hier schien entfesselter zu sein, als alle, die er bisher erlebt hatte.

Auf Moritz’ Rücken pleurrte Brummi in seinem Käfig. Der altersgraue Boogelbie hielt sich tapfer. Wo dieses besonnene Exemplar sonst nur brummte und grummelte – weshalb ihm Konstanze diesen Namen gegeben hatte –, machte es heute Nacht seinen Artgenossen alle Ehre.

Mehrere Rankenarme knallten immer wieder gegen den Käfig und versetzten ihm heftige Schläge. Doch Moritz ließ sich nicht beirren.

Am zweiten Tag, als Moritz von seinem Freund und Meister Edgar van Lichtholm in die Wissenschaft der Monsterkunde eingeführt worden war, hatte er gelernt, dass der Kopf einer Mimose einen wunden Punkt besaß: das Horn. Es saß mitten auf der Stirn, direkt über den Augen und dem Schnabel, und war das Kraftzentrum der Bestie.

Wenn er es abschlagen konnte, wäre der Kampf beendet und die Männer gerettet.

Moritz kämpfte sich voran, hackte und stach mit dem Schwert und versuchte zum Haupt des Untiers vorzudringen. Es lag verborgen unter Tentakeln, Dornen und wuselndem Gewirr.

Er bemerkte nicht, wie die Kreatur begann, ihre inneren Arme einzudrehen und einen Kokon um ihn und ihren Kopf zu bilden. Dornige Schlingen flochten ein zwiebelartiges Gefängnis. Eng und tödlich.

BLAMM!