Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Gmeiner-Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Jurist Konrad von Velten

- Sprache: Deutsch

»›Des munnes gered‹, ›der nase schnüffelei‹«. Seltsam angeordnete Mordopfer beunruhigen die Dorfbewohner des Braunschweiger Landes. Bei den Leichen werden Zettel mit verschiedenen Gedichtzeilen gefunden - Hinweise des Mörders? Der junge Jurist Konrad von Velten soll zusammen mit seinem Vorgesetzten der Gerichtsbarkeit bei den Untersuchungen behilflich sein. Schnell erkennt Konrad erste Muster, doch das Morden geht weiter. Als er in einen unheilvollen Strudel von Ereignissen hineingerissen wird, der mit einem Gerichtsurteil vor 14 Jahren ausgelöst wurde, gerät Konrad selbst in Lebensgefahr.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 391

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Susanne Gantert

Das Fürstenlied

Historischer Kriminalroman

Zum Buch

Zeilen des Todes 1579. Seltsam angeordnete Mordopfer, denen eine Verszeile beigelegt ist, veranlassen den Vogt eines Amtes im Braunschweiger Land, Hilfe aus der Herzogsresidenz Wolfenbüttel anzufordern. Der frischgebackene Jurist Konrad von Velten reist mit seinem Vorgesetzten Walter zu Hohenstede nach Niederfreden und wird immer mehr zum Motor der Untersuchungen. Während weitere Morde gemeldet werden, entdeckt er mit gutem Instinkt und einer Portion Beharrlichkeit allmählich den Zusammenhang und das Motiv, das ihnen zugrunde liegt. Gleichzeitig verliert er durch seine Liebe zur blinden Christine aber zunehmend die Distanz. In Wolfenbüttel ist seine Mutter Agnes ständigen Anfeindungen ausgesetzt. Der selbstständigen und gebildeten Frau wird unterstellt, mit dem Teufel im Bunde zu stehen. Als Konrad der Lösung des Falles immer näher kommt, zeigt sich, dass das Verhalten einer Persönlichkeit aus höchsten Kreisen und ein Ereignis, das vor vierzehn Jahren stattgefunden hat, die gemeinsamen Nenner aller Geschehnisse sind.

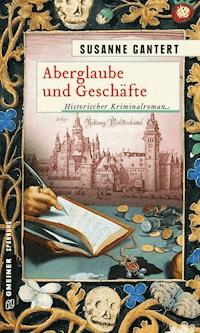

Susanne Gantert wurde in Salzgitter als Pfarrerstochter geboren. Die Mutter von drei Kindern lebt heute mit ihrem zweiten Mann in ihrer Wahlheimat Wolfenbüttel und arbeitet als Theologin. Die interessante (Kirchen-)Geschichte des Braunschweiger Landes, die sie im Rahmen einer populärwissenschaftlichen Auftragsarbeit genauer kennenlernte, dient ihr als Grundlage für ihre historischen Romane. Nach »Das Fürstenlied« und »Der Mädchenreigen« ist »Aberglaube und Geschäfte« der dritte Band ihrer Konrad-von-Velten Reihe. Sie veröffentlicht (unter dem Namen Susanne Diestelmann) auch gemeinsam mit ihrem Lebenspartner.

Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:Aberglaube und Geschäfte (2018); Der Mädchenreigen (2016)

Impressum

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Twitter: @GmeinerVerlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2015 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung der Bilder von: © http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stundenbuch_der_Maria_von_Burgund_Wien_cod._1857_Kreuzabnahme.jpg und © http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Braunschweig_Lüneburg_(Merian)_336.jpg und © http://en.wikipedia.org/wiki/File:Angelo_Bronzino_-_Portrait_of_a_Young_Man.jpg

ISBN 978-3-8392-4722-8

Widmung

Gewidmet: Na, Ihr wisst schon …

Karte

Prolog

Niederfreden 1565

Amt Lichtenberg

In freudiger Erwartung wich die Menge gerade so weit auseinander, um Platz für den Durchzug der Hexen zu machen. Die sieben unglücklichen Frauen traten hintereinander, alle mit einem langen Strick aneinandergebunden, aus dem Eingang des Amtes Lichtenberg im Dorf Niederfreden. Vorneweg marschierten der Amtmann und zwei Richter, dann der Büttel, der den Strick mit dem Hexenzug hielt, hintendrein schlossen sich der Scharfrichter und seine Knechte an.

Die Alte, die als Erste in der Reihe der Frauen humpelte, richtete sich angesichts der hämischen Verunglimpfungen, die man ihnen entgegenschrie, hoch auf und schoss eisblaue Blicke in die tobende Menge. Sofort wurden die Menschen leiser und einige wandten sich ängstlich ab, um nicht vom bösen Blick getroffen zu werden.

Eine bildschöne junge Frau mit zusammengewachsenen Augenbrauen war die Zweite in der Reihe. Sie ging in wahrhaft stolzer Haltung, als befände sie sich auf ihrem Brautzug. Nur ein Rinnsal stiller Tränen, das eine Spur auf ihren schmutzigen Wangen hinterließ, ließ ihre wirkliche Stimmung ahnen.

Ihr folgte die streitbare Anna Bothe, der vorgeworfen worden war, die Kühe des Nachbarn vergiftet zu haben. Sie zeterte in Richtung eines Bauern:

»Karsten Knake, verflucht seist du und dein ganzes Haus dafür, dass du mich angezeigt hast. Jeden Tag deines Lebens sei auf die Rache der Zauberschen gefasst!«

Die zwei Schwestern, die des Beischlafes mit dem Teufel bezichtigt worden waren, schauten stumpf in die Menge, als wenn ihnen gar nicht klar wäre, was ihnen nun bevorstand.

Hinter ihnen wankten eine große, schlanke und eine kleine, sehr zierliche Frau. Sie stützten einander und dabei flossen Strähnen der wallenden kupferroten Mähne der Größeren wie züngelnde Flammen in die mahagonirote Haarflut der Kleineren.

Nachdem der Henkerszug durch die Menge geschritten war, schloss diese sich dahinter an und wand sich wie eine Riesenschlange durch die Höfe des Amtes hinab zum Schafgarten.

Dort war als Richtstätte ein mächtiger Scheiterhaufen errichtet worden, den die Verurteilten nun über eine eigens angelegte Stiege erklimmen mussten. Hier wurden sie von den Bütteln, denen ihr Unbehagen, den verfluchten Hexenweibern so nahe kommen zu müssen, deutlich anzumerken war, unverzüglich an Pfählen festgebunden.

Kurz wurde von einem Ausrufer noch einmal das gefällte Urteil verlesen, schon wurde Feuer in das trockene Brennholz gesetzt. In der eingetretenen Stille hörte man auf einmal eine hohe, zittrige Frauenstimme rufen:

»Ihr von Wolfenbüttel, ihr dürfet so nicht herlaufen, Zauberschen zu sehen, ihr habet derselbst in der Dammburg genug. Die fallen doch wie Ziegeln vom Herbststurm, nicht nur in der Stadt, sondern im eigenen Schlosse!«

Die Stimme kippte plötzlich um in einen lang anhaltenden Schrei, denn nun hatte das Feuer die Unglückseligen eingeschlossen. Auch die anderen Frauen auf dem Scheiterhaufen begannen, gellend zu schreien. Das klang so schauerlich, dass sich der Schrecken auf die Menge übertrug. Aus Tausenden Kehlen ergoss sich das Höllengetöse des Aberglaubens über die Dörfer Oberfreden, Niederfreden, Bruchmachtersen, Salder und bis hin nach Lesse und Berel und weiter. Manche wollten es sogar in Braunschweig gehört haben.

1. Kapitel

Lichtenberge, 2. Oktober 1579

Besorgt blickte der Junge zum Himmel hinauf, als sich der sonnenbeschienene Waldweg plötzlich verdunkelte. Den ganzen Tag schon hatte eine sonderbare Stimmung über dem Wald gelegen. Am Morgen hatte ein leuchtend blauer Himmel sein Dorf überspannt, schon früh flirrte zwischen den Katen eine für diese Jahreszeit ungewöhnliche Hitze.

Glückselig war er dem Befehl seiner Mutter nachgekommen, in den Wald zu laufen, um Bucheckern zu sammeln, die die Mutter mühselig zwischen zwei Steinen zu mahlen pflegte, um das kostbare Öl für den Winter zu gewinnen.

Er musste nur aufpassen, dass er den Männern des Amtsvogtes nicht in die Hände geriet, denn eigentlich war das Aufsammeln der Samen nur erlaubt, wenn man um Zuteilung eines Abschnittes nachgesucht hatte. Dies hinwiederum konnte sich seine Mutter nicht leisten, wie die meisten der armen Leute im Ort. Es war ein offenes Geheimnis, dass die Kinder zum Sammeln ausgeschickt wurden, man durfte sich halt nur nicht erwischen lassen.

Die Taschen des Jungen beulten sich schon verräterisch nach außen und so hatte er begonnen, Tannenzapfen, die für die Feuerung zu sammeln erlaubt war, obenauf zu schichten, sodass ein flüchtiger Beobachter meinen konnte, dass hier nur Genehmigtes passiert war.

Nun befand er sich auf dem Heimweg. Im Eifer des Sammelns war ihm entgangen, dass sich der Himmel über ihm verändert hatte. Auch das Verstummen der Vogelstimmen war nicht bis in sein Bewusstsein gedrungen. Doch nun nahm er beides resigniert wahr und dachte angesichts des Weges, der noch vor ihm lag, dass er es wohl nicht trocken nach Hause schaffen würde.

In diesem Moment tat es einen heftigen Schlag und es begann, wie aus tausend Kübeln zu regnen. Der Junge versuchte, so gut es mit den gefüllten Taschen, deren kostbaren Inhalt er nicht verlieren wollte, ging, zu laufen. Doch er wurde jäh gebremst, als gleichzeitig mit einem weiteren donnernden Schlag ein Blitz in eine mächtige Fichte am Wegesrand fuhr. Der Junge meinte, sein Herz müsse stehen bleiben, und er spürte entsetzt ein Knistern an seiner Kleidung hinaufkriechen. Die gewaltige Entladung des Blitzes ließ seine Haare zu Berge stehen und weil er den Grund nicht kannte, bezog er dies auf sich. Gott wollte ihn strafen, weil er ohne Erlaubnis Bucheckern gesammelt hatte. Gott allein wusste, warum er diese Strafe an ihm vollzog, war es doch ein kleines und sehr übliches Vergehen.

Der Baum vor ihm hatte zu brennen begonnen. Der Junge sank auf die Knie, begann zitternd, seine Taschen auszuleeren, und beschwor dabei den Allmächtigen, noch einmal Gnade vor Recht ergehen zu lassen, er wolle hinfort nicht fehlen.

Als sei sein Gebet erhört worden, löschte der noch heftiger herniederprasselnde Regen die züngelnden Flammen an dem Baum. Das Grollen der eben noch in dichter Abfolge ertönenden Donnerschläge wurde schwächer und seltener.

Der Junge richtete sich zögernd auf und schleppte sich unter den Schutz einiger dicht stehender Buchen. Bedauernd erkannte er, dass gerade hier ein reicher Fundort für seine Suche gewesen wäre. Dann beschloss er, das Ende des Regengusses im Schutz der Ruinen der alten Burg abzuwarten, die nur noch wenige Schritte entfernt war.

Die Burg kannte er wie seine Westentasche und so wusste er, dass er, wenn er den Burggraben überwunden hatte, sich rechts zu halten hatte, um in die Oberburg zu gelangen. Dort gab es an den geschleiften ehemaligen Wirtschaftsgebäuden einen kleinen windschiefen Unterstand, von dem es hieß, dass in ihm vor einigen Jahren noch eine Hexe gehaust habe.

Bis auf die Knochen durchnässt, erreichte der Junge den Unterstand und stellte fest, dass seit seinem letzten Besuch hier nun auch die Tür entfernt worden war – die Bretter waren ein kostbares Gut und hatten sicher irgendwo unten im Dorf Verwendung gefunden. Das Dach wäre eigentlich auch nicht mehr als solches zu benennen gewesen, wären da nicht ein paar Fichtenäste mit dichtem Nadelbewuchs kreuz und quer angeordnet worden, sodass wenigstens noch ein bisschen Schutz erreicht wurde. Der Junge hatte schon beobachtet, dass so mancher Wanderer oder Herumstreuner den Schutz der Burgreste für einen kürzeren, manchmal sogar längeren Aufenthalt in Anspruch genommen hatte, bis die Nähe der Leute des Amtsvogts zu gefährlich wurde.

Erleichtert wollte er sich in die Ecke kauern, von der er annahm, dass der Regen dort am wenigsten hingelangen konnte, fuhr jedoch mit einem schrillen Entsetzensschrei zurück. Sein erster Gedanke war, dass hier nun sogar der Teufel schon Schutz gesucht hätte vor den Massen des vom Himmel strömenden Wassers. Er drehte sich um und wollte aus der Kate stürmen. Doch etwas hielt seinen Knöchel fest und er schlug der Länge nach hin. Wild strampelnd und um sich schlagend versuchte er, sich aus dem vermeintlichen Griff des Teufels zu befreien, wandte sich dabei zu ihm um und erkannte in diesem Moment, dass dort in der Ecke nicht der Teufel lag, sondern eine Frau, deren Gesicht durch eine schauerlich klaffende Wunde entstellt war, die es genau auf der Linie des Nasenrückens in zwei Hälften teilte. Beide Hälften der Nase wurden durch eine, wie es aussah, eiserne Schelle zusammengehalten. Das strähnige schwarzgraue Haar floss, teilweise blutdurchtränkt, bis auf ihre Brust und verstärkte den Eindruck, es mit einer Teufelsfratze zu tun zu haben.

Der Junge erkannte, dass sein Fuß sich in den Röcken der Frau verfangen hatte, als er hatte flüchten wollen. Langsam wich die alles ausblendende Panik aus seinem Körper und seine Vernunft und seine Neugier gewannen die Oberhand. Vorsichtig näherte er sich auf allen Vieren der Frau und stellte fest, dass sie nicht mehr atmete, was ihn bei dem Anblick der Wunde auch nicht überraschte. Als er seinen Blick auf die Überreste des Gesichts fokussierte, vor allem auf eines der starr geöffneten wasserblauen Augen, wurde ihm mit einem Mal klar, dass er diese Frau kannte. Es war Berthe, die Frau des Kotsassen Bethge, ein zänkisches Weib, das ihn und seine Spielkameraden gerne einmal mit dem Besen vor dem Tor ihres kümmerlichen Hofs wegzujagen pflegte.

Nicht schade um die, dachte er rebellisch, begann aber sofort, sich zu schämen, denn mit einer solchen Wunde hier so hingeworfen zu liegen, war denn doch auf jeden Fall eine sehr harte Strafe für ein zänkisches Wesen.

Nun fiel ihm aber auf, dass Berthe nicht einfach nur hingeworfen worden war. Nein, es schien, als sei sie sozusagen angeordnet worden. Ihr Kopf und ihre Schultern waren gegen die Überreste der Burgmauer gelehnt, die Arme ausgebreitet zu ihren Seiten und die Handflächen nach oben gedreht. Zeigefinger und Mittelfinger der rechten Hand, der Schwurhand, waren wie zum Meineid gekreuzt, Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger der linken Hand gestreckt, Ringfinger und kleiner Finger gebeugt, wie man es zum Schwur tat. Die unbeschuhten Füße kreuzten sich unter den Säumen des Rockes.

Der Junge beschloss, dass er hier nicht länger verweilen wollte und dass der grausige Fund unbedingt noch vor Einbruch der Nacht angezeigt und von den zuständigen Männern beschaut werden müsste, und lief fast schneller, als es der abschüssige Weg erlaubte, hinab ins Dorf. Schon bei den ersten Häusern fing er an zu schreien, denn nun suchten sich die überstandenen Schrecken ein Ventil. In Windeseile verbreitete sich die Nachricht im Dorf, dass Berthe Bethge ermordet worden sei.

2. Kapitel

Niederfreden, 3. Oktober 1579

(Amt Lichtenberg)

Durch energisches Klopfen wurde der kleine Nachmittagsschlummer des Untervogts Friedrich Kasten jäh unterbrochen. Er fuhr hoch, stieß sich dabei den mächtigen Bauch an der Tischkante und stieß dementsprechend schmerzgequält und ungnädig ein kurzes »Herein!« hervor. Die Tür öffnete sich und gab den Blick auf zwei Bauern frei, die nun nicht mehr so forsch aussahen, wie es ihr Klopfen angedeutet hatte.

»Gnädiger Herr Untervogt, wir bitten untertänigst, eine Anmeldung machen zu dürfen«, begann der ältere von beiden. »Wir wurden vom Amtsschließer zu Euch geschickt.«

Der Jüngere fuhr ungeschickt fort: »Weil, nämlich, es geht um den Toten. Also nicht die Tote von der Burg, sondern es gibt noch einen Toten, und Ihr untersucht doch den Fall schon, also den von der Toten, und unser Toter klingt so, als wenn er dazugehört, hat nämlich der Amtsschließer gesagt.«

Etwas unwillig, aber plötzlich hellwach, verlangte der Untervogt zu wissen, was denn nun genau angemeldet werden sollte, und bedeutete dem Älteren, dass er antworten möge.

»Ja, also ich bin Kotsasse Hans Lindes aus Hohenassel und das ist mein Sohn, Heinrich Lindes aus Hohenassel, also, weil er ja mein Sohn ist. Und wir haben auf dem Acker einen Toten gefunden. Und der war nicht einfach nur tot, der war grauenvoll tot.«

»Was, was, grauenvoll tot, was soll das denn heißen? Tot ist tot, möchte ich meinen!«, unterbrach der Untervogt die umständliche Rede. Doch nun kam der junge Lindes in Fahrt:

»Das sollten der Herr Untervogt aber gesehen haben. Ein grauenhafter Spalt geht durch sein Gesicht mitten durch den Mund. Aber über dem Mund sitzt eine Klammer, als wenn er wieder zusammengehalten werden sollte. Und die Glieder sind merkwürdig angeordnet, sodass man eine Schwurhand sieht und eine Meineidhand. Und die Füße liegen über Kreuz!«

Nun war Friedrich Kasten endgültig wach. Mühsam versuchte er, seiner Erregung Herr zu werden. Schon der Mord an Berthe Bethge war bemerkenswert, gab es doch solche Gräueltaten hier in der Gegend nicht so häufig, seitdem der Landfrieden sich durchgesetzt hatte. Doch dass zwei Tage später gleich ein zweiter, ähnlicher Mord in nicht allzu weiter Ferne stattgefunden haben sollte, war eine Sensation.

»Habt ihr außer dem Amtsschließer schon jemandem von dem Vorfall erzählt?«, verlangte er zu wissen.

»Ja, nein, also nicht direkt. Also ich meine …«, stotterte der alte Lindes.

»Was denn nun? Ja oder nein?«

»Ja also, wir sind losgelaufen und es waren ja überall Leute auf den Äckern bei der Arbeit. Und da haben wir es dem einen oder anderen zugerufen, also, dass da ein schlimmer Toter liegt und dass das der Karsten Knake ist«, gab Heinrich zu.

»Oh Grundgütiger, hoffentlich rührt den jetzt keiner an! Seid ihr mit einem Wagen gekommen?«

»Nein, Herr Untervogt, wir waren doch nur mit Rechen auf dem Feld.«

»Dann wartet hier, ich lasse anspannen und ihr fahrt mit und zeigt mir den Weg.«

Keine zehn Minuten später rumpelte die Kutsche des Untervogts über die holprige Straße nach Hohenassel. In ihr saßen Kotsasse Hans Lindes und Friedrich Kasten, auf dem Bock saß neben dem Fuhrknecht Heinrich Lindes und wies eifrig gestikulierend den Weg.

Zunächst ging es nur hinunter auf den Hohen Weg und der Ausflug gestaltete sich noch einigermaßen bequem, doch hinter dem Dörfchen Osterlinde musste die Straße verlassen werden und es ging kreuz und quer über üble Holper- und Feldwege, erst ein Stück hinab und dann quälend langsam wieder bergauf.

Als der Untervogt, der seinen spontanen Aufbruch nicht zuletzt wegen der nun schon sehr fortgeschrittenen Zeit zu bedauern begann, unwillig äußerte, dass doch wohl bequemere Straßen von Niederfreden nach Hohenassel führten, wurde ihm beschieden, dass das wohl stimme, aber zu besagtem Acker müsse man nun mal über diese Wege.

Tatsächlich neigte sich der frische Herbsttag allmählich dem Abend zu. Die Sonne stand schon sehr niedrig und Friedrich Kasten befürchtete, wenn er denn den Tatort noch im Hellen betrachten könnte, doch die Heimfahrt im Dunkeln antreten zu müssen, und davor graute ihm ein wenig.

»Erzähl mir, wer dieser Karsten Knake ist!«, befahl der Untervogt seinem Begleiter.

»Er ist ein Ackerhofbesitzer von Hohenassel und ein rechter Unhold, möchte ich sagen. Auf uns Kotsassen blickt er nur mit Verachtung herab, hat herabgeblickt, meine ich.«

Kasten konnte ein Stöhnen nicht unterdrücken. »Ach, der Knake, o je, das ist ja ein großes Kaliber!«

Doch nun kündigte sich die Nähe des neuen Tatorts dadurch an, dass die Kutsche sich den Weg durch immer größer werdende Menschenansammlungen bahnen musste. Erst waren es drei Rotzbengel, die nach Aufforderung zur Seite sprangen, dann war es schon eine ganze Familie, die mitsamt ihrem Ackergerät direkt vom Feld aufgebrochen zu sein schien. Zum Schluss bewegte sich die Kutsche im Schneckentempo zwischen einer aufgeregten Schar Menschen verschiedensten Alters und scheinbar auch Herkunft.

»Wir sind da«, erklärte Heinrich kurz und hielt den Schlag der Kutsche für seinen Vater und den Untervogt offen.

Hans Lindes versuchte besorgt, dem Mann des Amtes einen Weg durch die Menge zu erkämpfen, aber erst die in rüder Autorität vorgebrachte Mahnung Kastens, dass jeder mit einer bösen Strafe zu rechnen hätte, der nicht sofort dem Beamten der Gerichtsbarkeit Platz machen würde, zeigte Erfolg. Es bildete sich eine schmale Gasse, an deren Ende eine große Birke mit einer am Stamm angelehnten, halb liegenden, halb sitzenden Gestalt zu sehen war.

Gemessenen Schrittes bewegte sich Untervogt Kasten auf den Fundort zu. Auf seiner Stirn hatten sich schon Schweißperlen gesammelt, als er sich der Schwere seiner Aufgabe angesichts des Menschenauflaufes bewusst geworden war. Nun aber, als er vor dem Toten stand, fuhr ihm ein eiskalter Schauer über den Rücken und er bemerkte, dass sein Magen sich anschickte, das noch nicht völlig verdaute Mittagessen wieder von sich zu geben. Er fuhr sich mit einem großen Taschentuch über die kaltschweißige Stirn, wandte sich von dem Toten ab und herrschte die Menschenmenge an:

»Alle, bis auf dich, dich, dich und dich, verlassen sofort diesen Ort und begeben sich auf dem direkten Weg nach Hause!« Er wies auf vier in seiner Nähe stehende Männer.

»Und welcher Mann hier hat einen Pritschenwagen mit Zugtier? Ah, du, dann hol ihn geschwind und komm damit her!«

Widerwillig und sehr langsam zerstreuten sich die Schaulustigen, nachdem Kasten mit funkelnden Blicken deutlich gemacht hatte, dass dem nichts mehr hinzuzufügen sei.

Die übrig gebliebenen Männer wies er an, sich in einigem Abstand vom Baum und dem Toten als Wachen zu postieren. Selbst zog er aus seinem Ränzlein ein Stück Papier und einen Kohlestift und näherte sich, vor Ekel schwitzend, der von Fliegen umschwirrten Leiche. Mit schnellen Strichen skizzierte er die Anordnung der Glieder und entdeckte, kurz bevor er sich abwenden wollte, einen kleinen Zettel, der, von einem Stein beschwert, neben der Leiche lag.

»Sieh da!«, brummte er, »auch das wie bei der Alten!«

Er nahm den Zettel an sich, zog sich in seine Kutsche zurück und überdachte das Geschehene.

Abgesehen davon, dass man die Leiche der Ermordeten aus Niederfreden vor zwei Tagen eingehend am Fundort besichtigt, ihre seltsame Anordnung sorgsam auf einer Skizze nachgezeichnet und die Tote dann in der Gefängnisstube des Amtes vorläufig aufgebahrt hatte, war man in der Untersuchung des Mordes noch nicht weiter vorangekommen. Ein kleiner Zettel hatte neben der Leiche gelegen mit den Worten: ›der nase schnüffelei‹.

Eine Befragung des Ehemannes hatte noch nicht vorgenommen werden können, da er am Tag der Auffindung der Leiche seiner Frau so sturzbetrunken in seinem Haus vorgefunden worden war, dass man zunächst seine Ausnüchterung abzuwarten hatte.

Am nächsten Tag, also heute Morgen, war Kasten dann aufgebrochen, um den nun hoffentlich nüchternen Bethge zu befragen, bekam aber nur die Auskunft von einer mürrischen Magd, dass dieser längst zu seinem Tagwerk auf dem Feld aufgebrochen sei. Das Vorhaben, es heute gegen Abend noch mal zu versuchen, war nun durch diesen neuen Vorfall vereitelt worden.

Die Leitung der Untersuchung war ihm, dem Untervogt Kasten, vom Amtsvogt mit den Worten zugewiesen worden, dass er sich um die Aufklärung zu bemühen habe, die sich höchstwahrscheinlich in Familienstreitigkeiten dieses Gesindels finden lasse, und dass er, der Vogt, sich letztlich nur mit der entsprechenden Urteilsfindung über den Missetäter befassen wolle, wenn er dann überführt sei.

Dieser neue Vorfall, meinte Kasten, hob das Ganze nun doch auf eine andere Ebene und er wollte, sobald er zurück im Amt war, dies zum Ausdruck bringen und dringend Hilfe anfordern.

An diesem Punkt der Überlegungen angelangt, fiel ihm ein, den gefundenen Zettel genauer zu studieren, und er las mit sich weitenden Augen: ›des munnes gered‹.

Ja, da füllt sich unsere Gefangenenstube ja mit seltsamen Gästen. Hoffentlich werden’s nicht noch mehr!, dachte er, während er aus seinem Ränzchen ein Stück Papier und einen Kohlestift fischte.

3. Kapitel

Wolfenbüttel Heinrichstadt, 4. Oktober

Konrad von Velten betrat mit gemischten Gefühlen die Wohnung seiner Mutter. Schon auf der Treppe hatte ihn das Gefühl beschlichen, dass er auch heute keiner guten Stimmung in der elterlichen Wohnung begegnen würde. Im Hof hatte die alte Beamtenwitwe ihn gar scheel angeschaut und nur, weil es die Höflichkeit gebot, einen knappen Gruß vor sich hin gemurmelt, der fast nach einer Verwünschung klang.

Halb hoffte Konrad dennoch, einmal wieder der lichten Fröhlichkeit, die in diesem Haushalt bis vor knapp zwei Jahren der bestimmende Ton gewesen war, zu begegnen, doch nachdem eine verhuschte Magd ihm die Wohnungstür geöffnet hatte, schlug ihm nur muffige Stille entgegen.

»Ist meine Mutter da?«, verlangte er zu wissen, und im gleichen Zuge, »meine Geschwister scheinen es wohl nicht zu sein, es ist so still!«

»Ihre Frau Mutter ist in der Wohnstube mit Ihrer jüngsten Schwester, Herr Konrad. Die anderen sind noch in der Schule.«

Konrad eilte zur gegenüberliegenden Seite der kleinen Diele, öffnete nach kurzem Klopfen die Tür und blieb zunächst im Türrahmen stehen. Das Bild, das sich ihm bot, war das erwartete, aber nicht erhoffte. Zugezogene Vorhänge sperrten die warme Oktobersonne aus, die Luft war ein wenig abgestanden. Überall türmten sich Bücher und auf dem Schreibtisch außerdem Schriftstücke. Seine Mutter saß zwar sauber, aber achtlos gekleidet auf einem Stuhl und hatte den Kopf in ihren Händen vergraben. Sie war in irgendein auf dem Tisch vor ihr liegendes Schriftstück vertieft und schien sein Klopfen gar nicht vernommen zu haben. Nur die dreijährige Käthe, wie seine jüngste Schwester Katharina genannt wurde, die auf dem Boden kauerte und der Puppe in ihren Armen etwas vorgesummt hatte, blickte ihm erst neugierig, dann aufs Höchste erfreut entgegen, rappelte sich behände aus dem sie umgebenden Durcheinander der zu Spielzeug zweckentfremdeten Gegenstände auf und lief auf ihn zu.

»Konrad, spiel mit mir, mir ist sooooo langweilig!«, forderte sie ihren verehrten großen Bruder energisch auf.

Nun blickte auch seine Mutter Agnes auf. Ihr Körper nahm unmittelbar eine straffere Haltung an, sie strich sich ein paar Strähnen ihres Haares, die sich aus dem schlichten Haarknoten gelöst hatten, aus dem Gesicht und es wurde von einer Ahnung ihres alten lieblichen Lächelns erhellt.

»Konrad, wie schön, dass du uns besuchst, mein Lieber. Es ist schon wieder so lange her seit dem letzten Mal. Bist du schon wieder gewachsen?«

Konrad nahm seine Mutter in den Arm und erschrak, als er die zerbrechlichen Knochen ihrer Schultern spürte. Als er von oben ihren Scheitel erblickte, stellte er fest, dass sich ein paar graue Strähnen unter die hellblonden Haare mischten, was von Weitem nicht so sehr auffiel.

Käthe versuchte, sich nun zwischen Mutter und großen Bruder zu drängen, um wieder auf sich aufmerksam zu machen, und Konrad hob sie lachend hoch und wirbelte sie einmal im Kreis durch die Luft. Dann setzte er sie wieder ab, kniete sich vor sie hin, um mit ihr auf Augenhöhe zu sein, und versprach:

»Wenn du jetzt raus gehst zu Liese und ihr ein wenig zur Hand gehst, dann kann ich kurz mit unserer Mutter etwas besprechen. Wenn du brav bist und erst wiederkommst, wenn ich dich rufe, dann nehme ich dich auf einen Spaziergang an der Oker mit!«

Kurz wog Käthe Vorteile und Nachteile dieses Arrangements ab, dann knickste sie und verschwand eilends, um sich zur Magd in die Küche zu begeben.

»Ihr seht aus, als wenn es Euch nicht gut ginge, Frau Mutter!«, begann Konrad, nachdem er mit seiner Mutter am Tisch Platz genommen hatte. »Seid Ihr krank oder ist etwas passiert?«

»Ach«, winkte sie ab, »es ist nichts und es ist alles. Du kennst mich doch mit meiner Begeisterung für meine Arbeit. Nur ist es eben so, dass seit dem Tod meines geliebten Max mir nichts mehr so leicht von der Hand gehen will. Bei allem, was ich tue, fehlt mir sein munteres Anspornen und sein Zuspruch, dass er keine Frau kennen würde, die genau das Angehen, das ich gerade vorhätte, besser zum Ende bringen könnte als ich.«

Beklommen dachte Konrad an seinen vor zwei Jahren verstorbenen Stiefvater. So wie seine Mutter Agnes sich keinen besseren Mann hatte wünschen können, hatte er sich keinen besseren Vater wünschen können. Sein plötzlicher Tod, unglücklich verursacht durch ein durchgehendes Kutschpferd, das in seinem Wahn und seiner Panik, mit der Kutsche hinter sich, drei Menschen, die ihm in den engen Gassen nicht hatten ausweichen können, überrannt und überrollt hatte, hatte jäh das Ende des Familienglücks in der Offizierswohnung in der Krummen Straße eingeläutet.

Agnes, seine bis dahin blühende Mutter, war anfangs kaum über den Tod des geliebten Mannes hinweggekommen und hatte sich fast wieder so verschlossen, wie Konrad es schon einmal in seiner Kindheit erlebt hatte.

Seine Halbbrüder, die Zwillinge Nicolaus und Julius, die die Lateinschule besuchten und in fröhlicher Zweisamkeit ihre Lehrer mit ihren Streichen zur Verzweiflung trieben, waren damals 13 Jahre alt gewesen. Konrad, selbst noch keine 20 Jahre alt, tief verunsichert über seine eigene Person und von untröstlichem Liebeskummer geplagt, hatte ihnen den Vater nicht ersetzen können. Zudem hatte er sein Studium in Helmstedt zu Ende bringen müssen und so waren die Jungen zeitweise so außer Kontrolle geraten, dass Konrad seinen Onkel Andreas um Hilfe hatte bitten müssen.

Seine Schwester Elisabeth, selbst erst elf Jahre alt, hatte versucht, vorerst den kleinen Schwestern Adelheid und Käthe die Mutter zu ersetzen und im Haushalt eine gewisse Organisation aufrechtzuerhalten, war aber in der höheren Schule, die sie besuchte und die Agnes bis zu dem Tod von Max als Rektorin geleitet hatte, durch ihre permanente Müdigkeit so aufgefallen, dass sich ihre Lehrerin ein Herz nahm und Agnes aufsuchte.

Seitdem war Agnes aus ihrer Starre erwacht, denn zu gut wusste sie aus eigener Erfahrung, was es bedeutete, wenn ein kleines Mädchen plötzlich die Pflichten einer Mutter und Hausfrau übernahm. Blass und still hatte sie ihre Aufgaben wieder übernommen, sowohl im Haushalt als auch in ihrer Rolle als Rektorin ihrer Mädchenschule. Aber was früher angenehm gewesen war in diesem unkonventionellen Heim, nämlich immer ein Hauch von Großzügigkeit und Chaos, ließ jetzt Zeichen der Vernachlässigung und Resignation erkennen.

»Aber erzähl von dir!«, bat Agnes. »Was gibt es für Neuigkeiten am Hof?«

Nun umwölkte sich Konrads Stirn und er stieß etwas gepresst hervor:

»Man hat Nachricht bekommen, dass Herzogin Sophia Hedwig von einer gesunden Tochter entbunden worden ist.«

»Ach Konrad«, seufzte Agnes, »du solltest dich für sie freuen. Aus euch beiden hätte niemals etwas werden können und so solltest du ihr wünschen, dass sie in ihrer Rolle als Fürstin von Wolgast glücklich sein kann.«

»Ja, Ihr habt recht , aber ich hoffe sehr, dass sie auch wirklich glücklich ist mit einem alten Mann!«

Ihre leichte Belustigung wohl verbergend, betrachtete Agnes ihren Erstgeborenen. Konrad war fast mit der wenige Jahre jüngeren Prinzessin Sophia Hedwig, der erstgeborenen Tochter von Herzog Julius und seiner Frau Hedwig, aufgewachsen. Irgendwann musste sich aus der freundschaftlichen Verbundenheit mehr entwickelt haben und es schien auf Gegenseitigkeit zu beruhen.

Was wundert’s?, dachte Agnes. Sophia Hedwig verbindet in ihrer Gestalt die freundliche Lieblichkeit ihrer Mutter mit dem scharfen Verstand ihres Vaters. Und meinen hübschen Konrad umgibt im Kontrast zu seiner lichten Eleganz immer die Aura des Geheimnisvollen.

Ehe jedoch die Verliebtheit der beiden jungen Leute am Hofe in Wolfenbüttel zum Skandal hatte werden können, war Sophia Hedwig mit dem 16 Jahre älteren Herzog Ernst Ludwig von Pommern-Wolgast verheiratet worden, während Konrad in Helmstedt seinem Studium nachging.

»Und was sagt man in Bezug auf die neuesten Hexenanklagen?«, fragte Agnes betont beiläufig.

Konrad blickte überrascht auf.

»Ihr wisst doch, Mutter, dass Julius diese Dinge sofort im Keim erstickt. Nicht die als Hexe beschuldigten Frauen lässt er befragen, sondern er lässt recherchieren, was hinter den Anklagen steckt. Wird ihm berichtet, dass eine Beschuldigung durch Neid oder Eifersucht zustande gekommen ist, wird das Verfahren sofort ad acta gelegt. Und das ist ja immer der Fall.«

»Ja, aber die Schlüter-Liese musste brennen!«, entgegnete Agnes, wohl wissend, dass diese Frau, die vor vier Jahren vor dem Mühlentor von Wolfenbüttel verbrannt worden war, ihren Tod durch bewiesene Schandtaten wie Giftmord, Landesverräterei und Betrug gegen das Herzogshaus verdient hatte.

»Mutter, warum macht Ihr Euch Sorgen wegen der Hexenanklagen?«, hakte Konrad nach.

»Es ist … es ist vielleicht nichts, aber seitdem Max tot ist, bemerke ich eine Veränderung im Verhalten der Menschen mir gegenüber. Es sind nur Kleinigkeiten. Hier werde ich nicht gegrüßt, dort werde ich als Letzte bedient, wenn ich einkaufe. Und vorgestern auf dem Markt hörte ich hinter mir ganz deutlich die Worte: ›Da geht die Teufelsbuhle‹. Als ich mich umdrehte, waren da einige Weiber, aber keine schaute in meine Richtung.«

Schockiert griff Konrad nach der Hand seiner Mutter.

»Ihr werdet Euch verhört haben, Mutter. Wer weiß denn hier von den Dingen, die vor mehr als 20 Jahren geschehen sind?«

Agnes nickte, seufzte und gab zu:

»Vielleicht hast du recht, vielleicht spielt sich das alles nur in meinem müden Kopf ab und wird so stark, weil mein Max mir nicht mehr die Flausen austreibt. Bleibst du ein wenig hier oder musst du bald wieder los?«

»Nein, ich bleibe bis morgen, wenn es Euch recht ist. Ich soll morgen mit einem Beamten des Hofes nach Niederfreden reisen und ihm bei Ermittlungen in zwei Mordfällen zur Hand gehen. Den Leuten des Amtsvogts sind die Fälle, die auf irgendeine Weise zusammenzuhängen scheinen, nicht geheuer und sie wollen sich sozusagen durch fürstliche Amtshilfe absichern. Oheim Andreas, der noch nicht so recht weiß, wo im Beamtenapparat des Hofes ich meinen Platz finden soll, schlug Herzog Julius vor, dass ich mit dem Ermittler mitreisen solle, um gleichfalls auch noch meinen juristischen Verstand in einer ähnlich liegenden Praxis zu schulen. Mir ist das auch recht, kann ich doch gleich einmal den Ort kennenlernen, an dem Ihr mit Euren Geschwistern einst die schauerliche Hexenverbrennung erlebt habt.«

»Oh, erinnere mich nicht an diesen bösen Tag. Gleichwohl, er brachte mich auch meinem Max ein Stück näher, also hatte er auch sein Gutes«, sann Agnes.

Konrad schlug mit den Händen auf die Knie, erhob sich und sagte, wie um die Schatten zu verscheuchen, betont munter:

»Aber jetzt löse ich erst mal mein Versprechen an Käthe ein und Ihr könnt Euch vielleicht ein bisschen ausruhen, ehe die anderen nach Hause kommen.«

4. Kapitel

Niederfreden, 5. Oktober

Glücklich, dem Rütteln der Kutsche nach der fast den ganzen Tag andauernden Reise von Wolfenbüttel nach Niederfreden entronnen zu sein, streckten der herzogliche Assessor des RechtsWalter zu Hohenstede und Konrad auf dem Hof des Amtes Lichtenberg in Niederfreden die müden Glieder.

Konrad war, wenn er ehrlich war, nicht nur glücklich, der Kutsche entronnen zu sein, sondern auch darüber, dass die ermüdenden Monologe seines Mitfahrers nun zunächst beendet waren. Assessor Walter war ein Mann, der seine besten Jahre schon hinter sich hatte, aber auch noch nicht wirklich alt war.

Er ist nicht dick und nicht dünn, nicht blond und nicht braun, nicht Fisch und nicht Fleisch, dachte Konrad. Alles an ihm war unaufregend und unauffällig, und so war es auch um seine bisherige Karriere und um seinen Wissensstand bestellt. Dies versuchte er aber anscheinend umso mehr zu kompensieren, als er nun einen so jugendlichen Mitarbeiter an die Seite gestellt bekommen hatte, der aber, wie er wohl wusste, einflussreiche Verwandte im Herzogtum hatte.

Nachdem die Kutsche durch eine düstere Toreinfahrt gerattert war, war sie direkt vor der Tür des mächtigen neuen Amtshauses stehen geblieben. Bemerkenswerter noch als das prächtige Haus aber war das Drumherum. Überall gingen Menschen bäuerlichem Tagwerk nach, das Amtshaus befand sich direkt auf der Anlage der Domäne, war sozusagen in sie integriert.

Konrad wusste, dass noch vor drei Jahrzehnten die Amtsvogte von der Burg aus gewaltet hatten, die erst vor 27 Jahren im Zuge der Auseinandersetzungen zwischen den Lutherischen des Schmalkaldischen Bundes und dem römisch-katholischen Herzog Heinrich dem Jüngeren, dem Vater des jetzigen Herzogs, zerstört worden war.

Ein Bediensteter des Amtes trat auf die Ankömmlinge zu und fragte nach ihrem Begehr. Eilig winkte er einen Büttel, der träge in der Spätnachmittagssonne herumstand, herbei, nachdem er vernommen hatte, wer hier eingetroffen war.

»Geschwind! Begleite die hochwohlgeborenen Herren zum Amtsvogt. Er wartet schon!«

Durch die große Halle wurden die beiden Männer des Herzogs eilends zur Amtsstube geführt. Der Büttel klopfte an die Tür und kündete, nachdem er sie auf ein barsches »Herein!« hin geöffnet hatte, mit gewichtiger Stimme die Besucher an:

»Der Assessor der Jurisprudenz Seiner Fürstlichen Gnaden des Herzogs Julius von Braunschweig-Wolfenbüttel, Herr Walter zu Hohenstede, und der Herr Assistent Konrad von Velten.«

Konrad folgte seinem Vorgesetzten in die durch die grünen Butzenscheiben halb im Dämmerlicht liegende Amtsstube. Hinter einem großen Tisch hatte sich ein beleibter älterer Herr aus einem prächtig verzierten Lehnstuhl erhoben. Vor ihm tanzten in einem verirrten Sonnenstrahl Staubkörner, die ihren Weg genau auf seiner mächtigen Brust, die die Amtskette schmückte, beendeten. Schwerfällig kam der Amtsvogt um den Tisch herum, verneigte sich vor seinen Besuchern und stellte sich vor:

»Amtsvogt Jacob Bissmann zu Diensten, erlaubt, dass ich noch nach meinem Untervogt schicke, der mit den bisherigen Untersuchungen in unserem Fall betraut ist.«

Mit einem Wink schickte er den Büttel auf den Weg. Dann wies er seine Besucher an, auf zwei Schemeln vor dem großen Tisch Platz zu nehmen, und machte es sich selbst wieder in seinem Lehnstuhl bequem.

»Ihr seid der junge von Velten?«, wandte er sich an Konrad. »Ich kannte Euren Herrn Vater und auch Euer berühmter Onkel Andreas Riebestahl ist mir ein Begriff. Hat er doch einige recht ordentliche Richtlinien zur Handhabung juristischer Fälle in ländlicher Gerichtsordnung entworfen. So, so, Ihr tretet also in seine Fußstapfen!«

»Nun, der junge Herr von Velten ist mir als Assistent beigegeben«, beeilte sich Walter zu Hohenstede einzuwerfen, »er kommt frisch von der Universität und hat noch keinerlei Erfahrung in juristischen Belangen!«

»Jaja, wie dem auch sei …, ah, da kommt mein Untervogt Kasten. Nun, Kasten, schildert den Herren bitte, was hier für unheimliche Umtriebe untersucht werden müssen!«

Untervogt Friedrich Kasten blickte sich einen Moment unsicher um, blieb aber mangels einer weiteren Sitzgelegenheit an einer Längsseite des Tisches stehen, ohne sich vor den Besuchern verneigt zu haben, und begann schwitzend zu reden, wobei sich seine Worte zunächst vor Aufregung überschlugen.

Konrad unterbrach die Rede, indem er aufsprang, den Älteren mit den Worten, dass er selbst schon den ganzen Tag gesessen habe, nötigte, auf seinem Schemel Platz zu nehmen. Der Untervogt errötete, nahm aber das Angebot dankbar an.

In neuer Ordnung begann er nun ruhiger zu sprechen und erzählte die Vorfälle, soweit sie ihm bekannt geworden waren: Eine unbedeutende Kotsassin und ein reicher Ackerhofbesitzer seien ermordet worden, wobei die Todesursache zunächst bei beiden ein brutaler Schlag auf den Hinterkopf, der diesen den Schädel zertrümmert habe, gewesen sei. Dies allein hätte man als einen bösen Zufall betrachten können, doch die Gemeinsamkeit der Fälle bestünde darin, dass der Frau die Nase gespalten und dann wieder mit einer Klammer zusammengefügt worden sei, während es bei dem Ackerhofbesitzer der Mund gewesen sei. Auch hätte bei beiden Ermordeten ein Zettelchen gelegen, auf dem mit zierlicher Schrift etwas über das jeweilige Organ geschrieben stand.

Die Zettelchen zog er nun ungeschickt aus seiner Wamstasche und reichte sie dem Assessor.

»›Des munnes gered‹, ›der nase schnüffelei‹«, las dieser verwundert, »was soll es damit wohl auf sich haben?«

Konrad streckte seine Hand nach den Zetteln aus und bat bescheiden, auch einen Blick darauf werfen zu dürfen. Widerwillig reichte Walter zu Hohenstede sie weiter.

Inzwischen hatte der Untervogt aus seiner anderen Wamstasche zwei Skizzen hervorbefördert und fuhr fort:

»Auch die Anordnung der Leichen war seltsam und zeigt eine weitere Gemeinsamkeit. Man möchte meinen, dem Betrachter soll etwas mitgeteilt werden!«

Diesmal wartete Konrad nicht ab, dass der Assessor die Blätter an ihn weiterreichte, sondern trat neugierig hinter diesen und blickte ihm über die Schulter.

»Die Schwurhand und die Meineidhand und gekreuzte Füße, das zusammen mit den gezeichneten Organen kann nur heißen, dass diese Menschen falsch Zeugnis abgelegt haben!«, rief Konrad erregt.

»Ähmmm, ich möchte doch bitten, Herr Assistent, keine voreiligen Schlüsse zu äußern und die Untersuchung in Reih und Ordnung vor sich gehen zu lassen!«, fuhr der Assessor erzürnt auf. »Ich bitte, die Ungeduld meines Assistenten zu entschuldigen, Herr Amtsvogt, und seinen Worten kein Gewicht beizumessen.«

»Dann würde ich vorschlagen, dass die Herren, wenn sie es wünschen, zunächst einen Blick auf die Toten werfen, damit man sie zur Bestattung freigeben kann. Sie beginnen bereits übel zu riechen. Später wird man Euch dann Eure Unterbringung zeigen und eine Abendmahlzeit zukommen lassen«, schloss der Amtsvogt das Gespräch. »Mein Untervogt wird Euch in allen Belangen hilfreich zur Seite stehen und über alle neuen Erkenntnisse der Untersuchung wünsche ich, umgehend informiert zu werden.«

Der Untervogt erhob sich und bat nach einer Verneigung in Richtung des Vogtes die Herren, ihm zu folgen.

In der Diele des Hauses angelangt, wandte sich Kasten nach rechts und wies mit einem Schlüssel, den er aus seiner Hosentasche hervorgezogen hatte, zur Kellertreppe.

»Unsere Gefängnisstube befindet sich im Keller, dort haben wir die Leichen aufgebahrt, weil es dort sicher und einigermaßen kühl ist.«

Am oberen Ende der Treppe griff sich der Untervogt eine Fackel und ließ sie von einem herbeieilenden Büttel entzünden. Über die Treppe gelangten die Männer in ein Kellergewölbe, in dem an den Seiten allerlei Zeug gelagert war. An einer Wand waren Fässer aufgereiht, an der nächsten hingen an in die Wand getriebenen Halterungen Spieße, Ketten mit Handreifen und zwei Kettenhemden. Gegenüber standen verschlossene Kisten, über deren Inhalt man nur spekulieren konnte.

Durch eine niedrige Tür gelangte man in einen weiteren Keller. War der erste Keller ein Tonnengewölbe gewesen, so war dieser ein großes Kreuzgewölbe, das aus einer älteren Zeit zu stammen schien. Während Kasten einige an der Wand befestigte Talglichter entzündete und damit den Raum nach und nach mehr erhellte, blickte Konrad sich um.

Hier stand einiges seltsam anmutendes Gerät herum. Eine Vorrichtung konnte Konrad erschauernd als transportablen Pranger identifizieren, der bei Ingebrauchnahme sicherlich gut sichtbar auf einem der Domänenhöfe aufgestellt wurde. Man konnte sogar eingetrocknetes Eigelb und andere Essensreste darauf erkennen, die Dinge, mit denen die armen Delinquenten üblicherweise beworfen wurden.

Ein anderes Gerät erwies sich bei näherem Hinsehen als Streckbank. Das Brett mit den zwei Armlöchern am oberen Ende konnte mittels einer Kurbel an einer Kurbelwelle gut einen Meter versetzt werden, während das Brett am unteren Ende, in dem die Füße fixiert wurden, starr blieb.

An den Wänden hingen an Nägeln allerlei eiserne Werkzeuge: Pieken, Scheren und Zangen, Klammern, Schellen und ein schwerer Schandkragen.

Auch über einer an der Wand befindlichen Esse hing eisernes Gerät mit hölzernen Griffen, wohl dazu bestimmt, Schandtäter mit glühenden Eisen zu befragen.

Konrad schüttelte sich ein wenig angesichts einiger großer Kugelgewichte an kurzen Ketten, die neben einem Gürtel mit Ösen hingen, wusste er aus alten Familienerzählungen, dass sein verehrter Onkel mit dieser Vorrichtung einst zu einem Geständnis gezwungen werden sollte. Man hing den Gefangenen an den über den Kopf gestreckten Armen auf und legte ihm den Gürtel mit den Ösen an. Eins nach dem anderen wurden dann die Gewichte in Form von eisernen Kugeln an dem Gürtel befestigt und so die Arme und der Oberkörper des armen Opfers in äußerst schmerzhafter Art immer weiter gestreckt. Mal mehr auf der einen Seite, mal mehr auf der anderen Seite. Bald meinte das Opfer zu ersticken und tat dies doch nicht so bald.

Friedrich Kasten, der Konrads Schaudern wohl bemerkt hatte, räusperte sich und bemerkte mit mitleidiger Miene:

»Arme verlorene Seelen, die so befragt werden müssen! Doch kann ich Euch versichern, dass die meisten dieser Gerätschaften schon lange nicht mehr zur Anwendung gekommen sind. So schwer sind die Verfehlungen in unserem Amte nicht und die Sünder sind meistens schnell geständig, da sie wissen, dass Amtsvogt Bissmann durchaus Milde walten lässt, wenn er wahre Reue erkennt. Am meisten hat noch unser ›Johann‹ hier zu tun.« Kasten wies auf den Pranger.

Am hinteren Ende des Kreuzgewölbes befand sich ein abgeteilter Bereich, der mit einer schweren eisenbeschlagenen Tür, in der sich im oberen Bereich ein kleines vergittertes Fenster und im unteren Bereich eine winzige Luke befanden, abgeschlossen war. Vogt Kasten zeigte darauf und erläuterte beflissen:

»Hier ist unsere Gefangenenstube, derzeit umfunktioniert zur Leichenhalle.«

Die Männer traten schweigend ein und Kasten entzündete auch hier einige Lichter.

Sie standen nun unmittelbar am Fußende zweier auf Böcken und einem darübergelegten Brett aufgebahrter Körper. So lag dort neben dem armen Kotsassenweib der reiche Ackerhofbesitzer und es schien im Tod keinen Unterschied mehr zu geben.

Still sind sie, dachte Konrad, aussehen tun sie grässlich, mitnehmen konnten sie nichts und stinken tun sie beide!

Der Advocatus zu Hohenstede wandte sich nach einem kurzen genaueren Hinsehen mit Schaudern ab und trat zurück in den Vorraum. Konrad erkannte auf seiner Stirn trotz der Kühle dicke Schweißperlen und man konnte im Fackelschein deutlich erkennen, dass sein Gesicht eine wächserne Blässe angenommen hatte.

»Ich glaube, wir haben genug gesehen, Ihr könnt die Leute nun beerdigen lassen!«, wies zu Hohenstede den Vogt an.

»Mit Verlaub, Herr Assessor, dürfte ich noch einen Moment genauer schauen, während Ihr vielleicht noch rechtliche Schritte mit dem Vogt zu klären habt?«, bat Konrad demütig und sehr diplomatisch.

»Nun gut, schaut nur hin, Ihr habt ja noch viel zu lernen!«, beschied Hohenstede und zog sich noch ein Stück weiter zurück.

Konrad griff nach einem der Lichter und näherte sich vorsichtig dem Kopfende der Bahre. Eingehend betrachtete er zunächst das entstellte Gesicht der Frau, dann das des Mannes. Behutsam zog er an verschiedenen Stellen die Kleidungsstücke der Opfer zur Seite, um zu sehen, ob es auch an den Leibern weitere Verstümmelungen zu entdecken gab, fand aber nichts dergleichen. Allerdings fand er die Aussage, dass der Tod durch Einschlagen der Schädel eingetreten war, durch das Wenden der Köpfe bestätigt. Die Schläge mussten mit großer Gewalt und einem sehr harten, schweren, aber offensichtlich stumpfen Gegenstand ausgeführt worden sein. Der Hinterkopf beider Toten war eine blutige, breiige Masse aus Haaren, Schädelsplittern und Hirn. Es sah tatsächlich aus, als wenn eine große, schwere Kugel dagegengeschmettert worden war.

Kugel!, dachte Konrad, und ihm kamen die Kugelgewichte aus der Folterkammer in den Sinn. Das gilt es gleich zu überprüfen!

Die Klammern, die über der Nase der Frau und über dem Mund des Mannes saßen, kamen Konrad auch bekannt vor.

»Auch die hab ich doch im Folterkeller gesehen!«

Aufgeregt beugte er sich nun über die Hände und Füße der Opfer. Die Glieder der Frau lagen in der seltsamen Anordnung, wie sie vom Fundort beschrieben worden war, die des Mannes hingegen lagen völlig unauffällig in einer normalen Anordnung.

»Eine Frage hätte ich da, Herr Kasten!«, rief er durch den Türrahmen und hoffte, dass er sich damit nicht schon wieder den Unwillen seines Vorgesetzten zugezogen hatte. Der Untervogt kam jedoch sofort wieder in die Gefangenenstube und schien zu Diensten sein zu wollen.

»In welcher Stellung befanden sich die Hände und Füße der Toten, als sie hier abgelegt wurden?«, fragte Konrad.

»Nun, die der Frau waren noch so wie am Fundort: Meineidhand, Schwurhand und die Füße überkreuz. Die Totenstarre hatte schon eingesetzt, bevor man begann, sie zu transportieren. Die Glieder des Mannes lösten sich beim Transport. Die Leichenstarre hatte noch nicht eingesetzt.«

Gedankenverloren fasste Konrad nach der Schwurhand der Frau und als er sie bewegte, lösten sich Ringfinger und kleiner Finger und richteten sich in die normale Lage. Nun versuchte Konrad, die Finger des Mannes aus ihrer Ausgangslage zu lösen, doch diese waren starr und ließen sich nicht krümmen.

»Die Frau war also in der Leichenstarre, als sie gefunden wurde, der Mann kam erst in die Leichenstarre, nachdem er transportiert wurde«, räsonierte Konrad mit halblauter Stimme. Dann an Kasten gewandt: »Gibt es hier einen Medicus oder eine Totenwäscherin? Mit ihrem Wissen könnte man den Todeszeitpunkt genauer bestimmen!«

»Gewäsch!«, ertönte es aus dem Türrahmen. Zu Hohenstede hatte sich offensichtlich etwas erholt. »Was hilft uns der Todeszeitpunkt, wir werden lieber die Angehörigen und Nachbarn verhören. Da wird’s schon zur rechten Anzeige kommen, einer verplappert sich immer!«

Konrad behielt seine Antwort für sich und beschloss, auf jeden Fall etwas über die Gesetze der Leichenstarre herauszufinden.

5. Kapitel

Niederfreden, Hohenassel

Noch am gleichen Nachmittag gab der Amtsvogt die Leichen der beiden Ermordeten zur Bestattung frei.

Konrad, der sich zunächst in seiner winzigen Gastkammer eingerichtet hatte, stand am Fenster zum Innenhof des Amtshauses und beobachtete, wie zwei Männer, die einen Karren mit einer darauf befindlichen Holzkiste hinter sich herzogen, in Begleitung einer alten Frau den Hof betraten. Sie ließen den Karren vor der Tür des Amtshauses stehen und verschwanden im Haus.

Eilends verließ Konrad sein Zimmer, eilte hinab in den Keller und fand seine Vermutung bestätigt, dass die erste Leiche abgeholt werden sollte. Die beiden Männer fand er im Folterkeller auf der Streckbank sitzend vor, die Frau hörte er in der Gefangenenstube werkeln.

Konrad verneigte sich zunächst vor den Männern und stellte sich vor. Dann fragte er behutsam, ob er es hier mit Angehörigen einer der Toten zu tun habe.

Der eine Mann räusperte sich ausgiebig und begann dann, unsicher, ob es denn nun an ihm sei, zu reden:

»Mein Name ist Adam, der Totengräber, mit Verlaub, gnädiger Herr, und das ist Anton Bethge, der hat einen Kothof hier in Niederfreden, dem ist sein Weib erschlagen worden.«

Anton Bethge blickte noch nicht einmal auf bei diesen Worten, sondern stierte unentwegt vor sich hin.

Konrad begann vorsichtig:

»Herr Bethge, dürfte ich Euch ein paar Fragen stellen? Vielleicht wisst Ihr etwas, was zur Aufklärung des Mordes an Eurer Frau beitragen könnte.«

Nun blickte Bethge alarmiert auf.

»Ich weiß gar nichts und das kann mir auch keiner anhängen!«

»Nein, nein, das will ja auch niemand!«, beeilte sich Konrad zu versichern. »Aber vielleicht wisst Ihr ja noch, wann und wo Ihr Eure Frau das letzte Mal lebend gesehen habt? Für die Aufklärung eines solchen Verbrechens ist es wichtig, die letzten Stunden des Opfers weitgehend rekonstruieren zu können.«

»Also ich weiß nicht, was der Herr mit rekron …, ich weiß nicht, wie das Wort war, meint. Ich kann nur sagen, ich hab die Berthe zuletzt am Sonntag gesehen. Da hat sie die Kuh gemolken gehabt und die Milch umgefüllt. Ich bin dann in den Krug zu einem Abendschoppen und als ich heimkam, ähem, ich meine, da weiß ich nicht mehr so genau …«, endete er vage.

»Sturzbetrunken warste ja auch, hihi!«, fügte der Totengräber an.

»Naja, und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht, weil die Kuh wie am Spieß gebrüllt hat. War nicht gemolken und von der Berthe weit und breit nicht eine Spur. Hab dann die Kuh gemolken und das hat mir fast den Schädel gesprengt. Bin ich halt wieder ins Bett gegangen, war ja kein Weib da, das mich aufs Feld getrieben hat. Am Abend dann hat mich ’n Büttel aus’m Bett geholt und ins Amt befohlen und da haben die mir erzählt, dass man die Berthe tot in der Burg gefunden hat.«