Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Memoiren-Verlag Bauschke

- Kategorie: Poesie und Drama

- Serie: Memoirenverlag-Anthologie

- Sprache: Deutsch

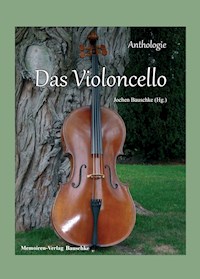

In neun Kurzgeschichten spannt diese Anthologie einen Bogen von Kinder- über Jugend- bis zu Erwachsenengeschichten, die teils überraschen, teils betroffen machen.Das Violoncello (Veronika Schima)Lenas Violoncello beschließt, sich einen anderen Besitzer zu suchen, der es mehr zu würdigen weiß.Glückskeks (Craita TenO)Ein von zuhause ausgerissener Teenager fährt mit dem Zug ziellos durch Deutschland. Erst der Spruch aus einem Glückskeks weist ihm den richtigen Weg.Die Festung am Eismeer (Udo Pörschke)Bei der Besichtigung einer historischen Festungsanlage in Norwegen wird ein Deutscher, der hier im Zweiten Weltkrieg stationiert war, mit seiner Vergangenheit konfrontiert.Frühstück (Christoph Rollfinke)In den 1970ern: Gunther verachtet seinen Vater für dessen damalige Untätigkeit im Angesicht der NSDAP-Gräueltaten. Als er in seiner WG von der Planung eines RAF-Anschlags erfährt und nichts dagegen unternimmt, muss er erkennen, dass er seinem Vater mehr ähnelt, als ihm lieb ist.Ein radikaler Schnitt (Rolf Menz)Georg hat nach Jahren der Schriftstellerei den Bezug zur Realität verloren. Als ihm seine Entfremdung klar wird, entschließt er sich zu einem radikalen Schnitt.Die Standuhr (Bärbel Maiberger)Sie schwärmt für seine Uhrensammlung, wehrt sich aber gegen die Anschaffung einer Standuhr. Er ahnt nicht, dass dieser Weigerung ein traumatisches Erlebnis ihrer Kindheit zugrunde liegt.Nie vergessen, nicht vergeben (Heike Wegmann)Nach dreißig Jahren betritt Peter erstmals wieder seine Heimatstadt, in der sein Vater damals seine Mutter erschlagen und seine Schwester misshandelt hat. Seine Schwester ist auch der Grund für Peters Hiersein doch er ahnt nicht, dass sie etwas zu erzählen hat, das alles ändern wird.Johns Ende (Anke Voigt)Nach einem wechselvollen Leben strandet John als Obdachloser in einem deutschen Bahnhof. Er hat der Eiseskälte des Weihnachtsabends nur die Fetzen an seinem Leib und die trügerische Wärme einer gestohlenen Flasche Schnaps entgegenzusetzen. Bevor er einschläft, nimmt John sich vor, nachhause zu fahren.Das Führerprinzip (Thorsten Pehlmann)Fabrikarbeiters Patrick Heinrich kann sich von seinem Gehalt gerade einmal eine winzige Wohnung leisten, seine Eltern leben am Existenzminimum, seine Freunde von Hartz IV.Um sich zu wehren, sammelt Patrick Leidensgenossen zur Kampfgruppe Heinrich. Damit folgt er quasi einer Familientradition, denn schon sein Vater war gewalttätig und sein Großvater im Zweiten Weltkrieg an der Judenvernichtung beteiligt gewesen.Als Patricks Kampfgruppe in Aktion tritt und die Lage schrittweise eskaliert, rät ihm ausgerechnet besagter Großvater zur Vernunft. Er macht ihm klar, dass er einmal schuldig geworden sein Gewissen niemals wieder rein waschen könne.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 136

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Table of Contents

Das Violoncello (Veronika Schima)

Glückskeks (Craita Ten’O)

Die Festung am Eismeer (Udo Pörschke)

Frühstück (Christoph Rollfinke)

Ein radikaler Schnitt (Rolf Menz)

Die Standuhr (Bärbel Maiberger)

Nie vergessen, nicht vergeben (Heike Wegmann)

Johns Ende (Anke Voigt)

Das Führerprinzip (Thorsten Pehlmann)

Hinweis

Impressum

Das Violoncello

Veronika Schima

„Ich will nicht üben! Nein, ich will nicht!“, schrie die siebenjährige Lena. „Ich hasse das Cello! Ich will jetzt fernsehen!“ Mit diesen Worten versetzte sie mir einen heftigen Tritt. Gott sei Dank war ich in meinem schützenden Koffer, denn Lena hatte sich nicht einmal die Mühe gemacht, mich auszupacken.

„Lena, wenn du nicht übst, melde ich dich von der Musikschule ab!“, rief Lenas Mutter aus der Küche.

Lena wurde still. Nach einer Weile sagte sie: „Aber Mama, das will ich nicht! Meine Lehrerin wird enttäuscht sein! Und das letzte Konzert war doch so toll! Aber ich habe nun mal keine Lust zum Üben!“ Sie weinte.

„Es ist jeden Tag dasselbe. Wenn ich sage, dass du üben sollst, explodierst du fast! Ich will das nicht mehr. Und deine Lehrerin sagt auch, dass es keinen Sinn hat, weiter zu lernen, wenn du nicht übst. Du hast eine letzte Chance!“, antwortete Lenas Mama mit inzwischen auch wütender Stimme.

„Gut!“, schrie Lena beleidigt, „lass ich es eben bleiben. Ich hasse es sowieso!“

Traurig schaute ich in die Schwärze des geschlossen Cellokoffers. Ich wusste, dass Lena schon gerne weitergespielt hätte, es aber nicht ertrug, das in diesem Streit ihrer Mutter gegenüber zuzugeben. Es war nicht einfach, als Cello jemanden zu finden, der gerne und viel übte – erst recht nicht, wenn man ein Viertelcello war, also ein kleineres für kleinere Kinder. Da gab es oft solche Situationen.

„Die Stunden für den Rest des Schuljahres sind bereits bezahlt. Das sind noch drei Monate. So lange musst du noch dabeibleiben. Du übst jetzt oder du hast eine Woche Fernsehverbot.“

Wütend und unsanft öffnete Lena den Koffer. Ihre blauen Augen blitzten immer noch vor Wut. Als sie mich herausnahm, konnte ich die duftende Seife riechen, mit der sie ihre Hände wusch. Als sie sich bückte, um meinen Stachel herauszuziehen, kitzelten mich ihre langen braunen Haare. Sie spannte den Bogen, setzte sich hin und begann Tonleitern zu spielen. Quietschend und unsauber tönte mein Klang durch die Wohnung. Klar können Celli wunderschön klingen. Aber Lena spielte auf der C-Saite zu hoch, auf der G-Saite zu tief, je nach Laune. Sie gab sich nicht einmal Mühe. Es lief mir kalt den Rücken hinunter. Es war grauenvoll für mich und fast eine Demütigung, denn ich wusste, wie schön ich klingen konnte. Eigentlich war Lena eine ziemlich begabte Cellistin. Und anfangs hatte sie ja auch viel geübt – aber jetzt eben nicht mehr.

Nach zehn Minuten, die ihr überhaupt keinen Fortschritt gebracht hatten, pfefferte sie mich zurück in den Kasten, klappte ihn zu, ohne die Schnallen zu schließen, und verließ den Raum. Krachend hörte ich die Türe hinter ihr zufallen. Ich rieb mir erst mal die schmerzende Schnecke. Das tut nämlich auch einem Cello weh, wenn es so unsanft behandelt wird. Es musste sich etwas ändern, das war mir klar. Auch einem Cello kann einmal die Geduld reißen.

Als ich einige Stunden später hörte, wie Lena und ihre Mutter ins Bett gingen, stand mein Entschluss fest: Ich würde nicht bei Lena bleiben, denn ich wollte ein schönes und musikalisches Leben haben.

Da Lena den Koffer nicht richtig verschlossen hatte, hatte ich kein Problem damit, herauszuschlüpfen und mich erst einmal schräg auf den Boden zu legen. Dann fuhr ich meinen Stachel aus. Im Haus rührte sich nichts. Also stellte ich mich auf meinen Stachel und begann, so leise wie möglich auf die Tür zuzuhüpfen. Mein Bogen begleitete mich selbstverständlich.

Ich war sicher, dass es nicht allzu viele siebenjährige Kinder gab, die ein Cello gut behandeln würden, weil sie eben so klein waren und dadurch vieles nicht wussten. Auch nicht, dass man mit einem Cello sorgfältig umgehen musste, damit der Lack keine Kratzer bekam. Aber so wie Lena mich behandelt hatte, musste ich mich nicht mehr behandeln lassen. Doch wusste überhaupt irgendein so kleines Kind, was es tun sollte? In dem Alter …?

Vieles ging mir durch den Kopf. Und dann hatte ich eine Idee! Hatte Lena nicht heute das letzte Konzert erwähnt? Es hatte im Stadttheater stattgefunden. Dort gab es jeden Tag ein Konzert. Manchmal mit Profimusikern! Da konnte ich Musik hören, würde aber selbst nicht schlecht behandelt werden. Das war die Idee! Ich hüpfte los.

Eine Stunde später war ich vor dem großen Gebäude und schlüpfte durch die für Zuschauer geöffnete Tür. Und schon wurde ich von den wunderschönen Klängen eines Orchesters überrascht. Leise lehnte ich mich gegen die Tür für die Musiker – der Bühneneingang. Sehr vorsichtig schlich ich mich nach hinten. „Hoffentlich entdeckt mich keiner!“, schoss es mir durch den Kopf. Ob ich doch umkehren sollte? Nein, dafür war ich schon zu weit gekommen.

Da hörte ich Schritte! „Oh nein! Was soll ich bloß tun? Wenn mich jemand entdeckt, bin ich geliefert!“, dachte ich. Schnell überlegte ich. Aber … Das war doch klar! Ich war ein Cello. Und bei einer Musikveranstaltung fiel ein Cello bestimmt nicht auf. Also legte ich mich einfach auf den Boden. Die Schritte kamen näher … Ich bekam Herzklopfen. Und zwar sehr stark. Die Schritte kamen immer näher. Und da fiel mir siedend heiß ein, warum ich nicht dort sein sollte. Ich war ein Viertelcello! Und ein Viertelcello hat bei einer Veranstaltung von lauter Erwachsenen nichts zu suchen. Blieb nur zu hoffen, dass sich der Mensch, der immer näher kam, da nicht so auskannte.

Inzwischen waren die Schritte schon ganz nah. Ich hatte schreckliche Angst, dass ich entdeckt würde. Was würde mit mir geschehen? Die Schritte bogen um die Ecke … sie kamen noch näher … Es war ein Mann, das konnte ich an den schweren Schritten hören. Jetzt waren sie dicht neben mir. Ich zitterte. Ich hatte das Gefühl, dass sie kurz innehielten … und dann weitergingen. Ich atmete erleichtert auf. Endlich konnte ich sie nicht mehr hören und richtete mich vorsichtig auf. Ich hopste weiter den Gang entlang und hörte die Musik plötzlich ganz laut. Das war die Bühne! Und darunter konnte ich mich wunderbar verstecken und außerdem die Musik genießen. Toll! Ich legte mich darunter und schloss die Augen, um mit voller Hingabe dem Konzert zu lauschen.

Als ich am nächsten Morgen aufwachte, dauerte es ein bisschen, bis mir alles wieder einfiel. Ich vermisste Lena, obwohl ich wusste, dass sie mich spätestens am Nachmittag genauso unsanft behandelt hätte wie gestern. Aber an meinem Entschluss war nicht zu rütteln: Ich würde nicht zurückgehen.

Die nächsten paar Tage verliefen relativ gleich. Ich wachte morgens auf, mir war langweilig, ich hörte am Abend das Konzert an und hatte wahnsinnige Lust, mitzuspielen. Am vierten Tag musste ich feststellen, dass ich alleine vom Musik hören nicht glücklich werden konnte. Ich wollte auch selber spielen.

„Jetzt weiß ich, was ich tun kann!“, fiel mir ein. Lena hatte mich in einem Musikgeschäft gekauft. Und dort waren mehrere Kinder gewesen, die Instrumente kaufen wollten. Da konnte ich erneut verkauft und glücklich werden. Noch bevor die ersten Musiker kamen, schlich ich mich nach draußen und machte mich auf den Weg. Das Musikgeschäft war Gott sei Dank nicht weit entfernt. Kurz vor Ladenschluss konnte ich durch die Tür schlüpfen, während der Ladenbesitzer mit einem Kunden weiter hinten im Geschäft sprach. Ich legte mich in eine Nische und beschloss zu schlafen. Der Besitzer würde mich morgen schon finden.

„Mama, schau mal“«, hörte ich ein kleines Mädchen rufen. Davon wurde ich heute geweckt. „Dieses Instrument will ich spielen!“

„Ein Cello ist aber sehr teuer, Marie. Ich weiß nicht, ob ich das bezahlen will“, antwortete eine andere Stimme. Die der Mutter, vermutete ich.

„Bitte, Mama. Ich übe auch jeden Tag eine Stunde lang“, bat das Mädchen. Das war ja fast, als würden alle meine Träume in Erfüllung gehen! Ich öffnete die Augen einen Spalt breit und sah ein Mädchen, das genau so groß war wie Lena! Wie schön. Die Mutter rief nach dem Ladenbesitzer. „Wie viel soll dieses Cello kosten?“, fragte sie.

Der Mann schaute verdutzt auf mich herab. „Ähm“, stammelte er, denn er wusste ja gar nichts von mir. Eigentlich hätte ich ja nicht hier sein sollen. Aber er fasste sich schnell wieder. „800 Euro“, sagte er.

„Marie, das muss ich erst mit Papa besprechen. Das ist sehr viel Geld“, sagte die Mutter. Marie schaute betreten drein. „Aber wir könnten es doch schon mal zur Seite legen! Wenn Papa einverstanden ist, holen wir es morgen ab“, versprach die Mutter.

Der Verkäufer nahm mich vorsichtig hoch und trug mich weg. Dann legte er mich hinter dem Tresen wieder ab. Er lief zurück und besprach alles Weitere mit der Mutter.

Ich war allein. Alle meine Träume schienen sich zu erfüllen. Ein Mädchen, das Cello spielen wollte und versprach, jeden Tag eine Stunde zu üben. War das nicht genau das, was ich mir gewünscht hatte? Aber dieses Treffen mit Marie hatte mich sehr an Lena erinnert. War Lena am Anfang nicht genauso eifrig gewesen? Lena … Wie gerne ich wieder in ihren Händen gewesen wäre. Wieder Musik hätte machen dürfen. Und da wusste ich plötzlich: Ich gehörte zu Lena.

An diesem Tag war Freitag. Und es war kurz vor drei, stellte ich mit einem Blick auf die große Wanduhr fest. In einer halben Stunde hätte ich eigentlich mit Lena im Orchester sitzen sollen. Das hatte immer so viel Spaß gemacht …

Und wieder fasste ich einen Entschluss: Ich machte mich auf den Weg zur Musikschule. Bloß blöd, dass die am anderen Ende der Stadt war.

Als der Verkäufer gerade einen Kunden über Posaunen informierte, die glücklicherweise in einem hinteren Teil des Ladens hingen, huschte ich zur Tür hinaus.

Mit einer Dreiviertelstunde Verspätung konnte ich die Musikschule schließlich sehen. Nicht mehr weit! Ich fühlte, wie in mir ein kleines Fünkchen Hoffnung aufkeimte. Und je näher ich kam, desto größer wurde diese Hoffnung. Jetzt hörte ich schon Musik! Aber – das Stück kannte ich doch! Das war eines der Stücke, die ich mit Lena im Orchester gespielt hatte. Ob ich einen Blick durchs Fenster werfen sollte? Ich fragte mich, wie Lena ohne mich dastand. Ob sie überhaupt da war?

Ja, ich schaute mal hinein. Ich war einfach zu neugierig. Lena saß auf einem Stuhl in der Ecke und starrte traurig, den Kopf in die Hände gestützt, auf den leeren Stuhl, auf dem sie normalerweise saß. Ich hüpfte um das Gebäude herum und betrat es durch die geöffnete Tür. Ich lief durch die Gänge. Vor dem Saal, in dem geprobt wurde, machte ich halt. Ich hüpfte ganz laut und legte mich dann schnell hin.

„Es hat geklopft!“, hörte ich von drinnen eine Stimme. Wenig später ging die Tür auf. Es war der Dirigent, der mich verwundert anschaute.

„Lena? Ist das nicht dein Cello?“, fragte er und schaute über die Schulter. Sie kam zögernd heran. Betrachtete mich, ging um mich herum.

„Ja!“, sagte sie dann und unglaubliches Glück schwang in ihrer Stimme mit. Sie hob mich hoch, nahm den Bogen und trug mich zu ihrem Stuhl. Und dann spielte sie besser als je zuvor. Und ich auch. Denn nur zusammen waren wir glücklich.

Als sie mich in meinen Cellokoffer zurückpackte, flüsterte sie: „Ich hab’ dich so vermisst!“

Glückskeks

Craita Ten’O

Im Zug. Es zieht. Mein linkes Auge tropft. Ich gähne oft. Meine Gedanken kreisen um das Wetter da draußen. Es regnet. Im Zug. Meine Ärmel, durchnässt, meine Kapuze, das leichte Shirt, mein Gesicht unterm Regen, da draußen regnet es, im Zug sitze ich im Regen. Ich sitze. Im Zug. Die Flashbacks, ein Wiedererleben früherer Gefühlszustände, Flashback im Regen im Zug. Meine Augen triefen. Mir ist das Wetter zu trüb. Mir steht der Weg wie eine Krampfader vor mir, wie der Schmerz einer Anspannung und die Verstopfung einiger Gefühle, die meine Trübsinnigkeit ausstrahlen. Eine Melodie wurde gerade im Radio ausgestrahlt: „Und draußen regnet’s wie im Herbst …“ Wenn Gott an meiner Seite wäre, würde ich’s spüren.

Der Zug Richtung Leipzig hält in Hannover an. Der Bahnhof ist groß. Draußen regnet es. Ich wandle mit gesenktem Kopf und überlege mir zuvor die Schritte. Ich zähle meine Schritte. Bei jedem dritten frage ich mich: „Wohin?“ Woher kam ich? Meine Arme habe ich um mich gelegt. Ich umarme mich selber im Regen und laufe die Schritte, die ich vorher an meinen zehn Fingern abgezählt habe, frage mich: „Wohin?“ Und im Bahnhof hat sich die ganze Welt versammelt. Niemand wirft einen Blick in meine Richtung, aber ich, ich bemerke mich auch kaum. Bestrebt, an den Weg vor mir zu denken, verpasse ich mein Hungergefühl. Es ist in den Zug nach Hause gestiegen. Ich habe seit gestern nichts mehr gegessen. Und mir weint der Magen nach dem Würstchengeruch.

Im Zug. Ich habe mich am Fenster niedergelassen. Ich habe meine Beine unter meinem Körper zusammengezogen. Meine Schuhe haben acht Löcher. Die linke Schuhsohle ist zur Hälfte lose. Der linke Schuh und die linke Schuhsohle sind auseinander gegangen. Sie bindet die Erinnerung wie eine Nabelschnur zusammen. Aber ich bin kein Kind mehr. Durch die Nabelschnur drängt Gift zu mir ein. Das Gift rinnt aus meiner Nase, aus meinen Augen auf meinen Schuh. Gott, wenn du hier wärst, ich würde dich umarmen. Meine Schuhe und das Wetter da draußen und ich, wir fahren mit dem Zug. Alle meine Glieder habe ich zusammengelegt. Ich sitze zusammengekauert im Sitz. Die gesamte Welt fährt heute Bahn. Niemand wirft einen Blick in meine Richtung. Doch der Regen fällt alleine auf mich – wie auf das Zentrum der Welt. Wenn es auf mich regnet, sehe ich den Weg vor mir gar nicht mehr. Deswegen sitze ich im Zug, zusammengekauert im Sitz, mit einer Melodie im Kopf; die Melodie geht so: „Draußen regnet’s wie im Herbst“, und einer lauten Frage in meinen Ohren: „Wohin?“ Wohin gehen einsamen Seelen? Wohin gehen zusammengekauerte Menschen, auf die keiner einen Blick zu werfen vermag? Wohin geht das Zentrum des Regens? Wohin gehe ich?

Im Zug. Ich sitze seit drei Sunden im Zug. Meine Augenlider sind geschwollen. Ich habe drei Mal mein Ticket gezeigt. Ich fahre Bahn mit einem gültigen Ticket. Es hat mich ein Vermögen gekostet. Ich habe selten Geld ausgegeben, ohne es vorher abzuzählen. Ich zähle das Geld wie die Erbsen. Ich zähle sie ab und werfe sie in einen Topf. Ich fülle den Topf mit Wasser. Ich stell’ den Topf mit dem Geld in Wasser getränkt auf den Herd. Ich bring’ das Geld zum Kochen. Den Schmutz koche ich auf. Den Schmutz auf dem Geld. Das aufgekochte Geld ist sauber und heiß. Aber sauber sein beschäftigt mich. Ich habe mir die Tränen auch aufgekocht. Es blieb nur das Salz auf dem Boden des Topfes. Das Salz hatte die Farbe weiß. Es war weiß. Ich kleide mich in Schwarz. Meine Schuhe sind schwarz. Meine Augen sind schwarz. Meine Tage sind schwarz. Mit meinen schwarzen Augen sehe ich die Welt in Schwarz. Oft unterscheide ich das Schwarz nicht von der Nacht. Ich stehe in der Sonne und sehe Schwarz vor meinen Augen. Mir kommt ein Kind entgegen, und ich begrüße es: „Gute Nacht!“ Oft unterscheide ich die Nacht nicht von dem Schwarz. Ich stehe in der Dunkelheit und beklage mich: „Ich sehe alles Schwarz vor meinen Augen.“ Aber den Weg erkenne ich immer noch nicht. Die Frage, die ich mir stelle, ist: „Wohin?“ Wenn Gott mich lieben würde, würde ich es glauben.

Der Zug hat den Zielbahnhof erreicht. Ich bin ausgestiegen. Ich will nicht wissen, welcher Bahnhof das ist. Ich will nicht wissen, in welcher Stadt ich mich befinde. Als ich vor dem Namenschild der Stadt gestanden bin, habe ich die Augen zugemacht. Als aus dem Lautsprecher des Bahnhofs die Durchsage mit dem Namen der Stadt zu meinen Ohren gedrungen ist, habe ich geschrieen. Ich will’s nicht wissen. „Und jetzt?“, frage ich mich, „und jetzt?“ Eine Melodie spielt in meinem Kopf. Ich drehe mich im Kreis und schau in den Himmel. Aus dem Himmel regnet es auf mein Gesicht. Und die Melodie geht so: „Draußen regnet’s wie im Herbst.“