11,99 €

Mehr erfahren.

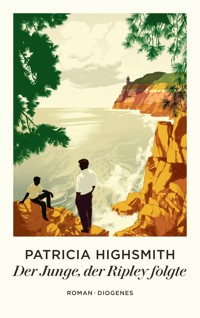

- Herausgeber: Diogenes

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Ripley

- Sprache: Deutsch

Als Tom Ripley in der Nähe seines prächtigen Landsitzes bei Paris einen jungen Amerikaner mit einem dunklen Geheimnis kennenlernt, sieht er in ihm schnell einen Wesensverwandten. Die beiden freunden sich an und reisen gemeinsam nach Berlin, um den Jungen vor seiner Familie in Sicherheit zu bringen. Doch das hedonistische West-Berlin ist gefährlicher als gedacht, und als Frank plötzlich entführt wird, muss Tom Ripley alle Register ziehen, um seinen Freund zu retten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 545

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Patricia Highsmith

Der Junge, der Ripley folgte

Roman

Aus dem Amerikanischen von Matthias Jendis

Mit einem Nachwort von Paul Ingendaay

Herausgegeben von Paul Ingendaay und Anna von Planta

Diogenes

Der Junge, der Ripley folgte

Für Monique Buffet

1

Tom schlich über das Parkett in sein Badezimmer, blieb stehen und horchte: Sss-sss---ss-ss----sss-sss. Die eifrigen kleinen Biester waren schon wieder am Werk, dabei konnte er noch das Xylamon riechen, das er am Nachmittag mühsam in jedes ihrer Schlupflöcher (oder was immer die waren) gespritzt hatte. Sie sägten immer weiter, als sei seine Mühe vergebens gewesen. Ein Blick auf ein gefaltetes rosa Handtuch unter einem Holzregal zeigte ihm, schon wieder, ein winziges Häufchen feinsten Sägemehls.

»Ruhe!« Tom schlug mit der Faust gegen den Schrank.

Sie verstummten tatsächlich. Stille. Tom sah die kleinen Mistviecher vor sich, wie sie innehielten, die Sägen in den Händchen, und einander sorgenvolle Blicke zuwarfen, aber womöglich auch nickten, als wollten sie sagen: »Das kennen wir schon. Ist wieder mal unser Herr und Gebieter, aber der verschwindet bald.« Auch Tom kannte das schon: Wenn er nicht betont leise ins Bad ging und nicht einmal an Holzameisen dachte, konnte er sie manchmal emsig nagen hören, bevor sie ihn bemerkten – doch wenn er nur einen weiteren Schritt tat oder den Wasserhahn aufdrehte, verstummten sie für eine Weile.

Héloïse fand, er nehme das alles zu ernst. »Die brauchen doch Jahre, bis der Schrank in sich zusammenfällt!«

Aber Tom gefiel es gar nicht, daß ihn die Ameisen besiegt hatten, daß er jedesmal, wenn er einen frisch gewaschenen, ordentlich gefalteten Pyjama aus dem Regal nahm, ihr Sägemehl wegpusten mußte, daß er umsonst ein französisches Mittel namens Xylophène (beschönigend für Kerosin) gekauft und ins Holz gespritzt und erfolglos in seinen beiden Konversationslexika nachgeschlagen hatte: Camponotus nagt Gänge ins Holz und legt dort seinen Bau an. Siehe Campodea: Flügellose, blinde, wurmförmige, lichtscheue Insekten; leben unter Steinen. Tom konnte sich seine Plagegeister nicht als Würmer vorstellen, und unter Steinen lebten sie auch nicht. Gestern hatte er sich eigens aus Fontainebleau das gute alte Xylamon besorgt und seinen Blitzkrieg begonnen. Heute war der zweite Angriffstag, und noch immer hatte er sie nicht besiegt. Allerdings war es auch schwierig, das Pestizid nach oben zu spritzen; weil die Löcher auf der Unterseite der Regalbretter lagen, ging es aber nicht anders.

Das Ss-ss-ss setzte genau in dem Moment wieder ein, als unten im Wohnzimmer, wo Schwanensee auflag, die Musik anmutig in einen eleganten Walzer überging – so als verhöhne sie ihn, genau wie die Ameisen.

Na gut, gib’s auf, sagte sich Tom, wenigstens für heute. Eigentlich hatte er diesen Tag ebenso gut nutzen wollen wie den gestrigen – er hatte den Schreibtisch aufgeräumt, alte Zeitungen weggeworfen, das Gewächshaus ausgefegt und Geschäftsbriefe geschrieben, darunter einen wichtigen an Jeff Constants Londoner Privatadresse. Diesen Brief, den er Jeff sofort zu vernichten bat, hatte Tom bis gestern immer wieder aufgeschoben. Er riet Jeff darin strikt von weiteren »Entdeckungen« gefälschter Bilder oder Zeichnungen Derwatts ab und stellte die rhetorische Frage, ob denn die Gewinne aus der nach wie vor florierenden Firma für Künstlerbedarf und aus der Kunstakademie in Perugia nicht reichten. Die beiden Teilhaber und Betreiber der Galerie Buckmaster, der Journalist Edmund Banbury und insbesondere Jeff Constant, ursprünglich von Beruf Fotograf, hatten mit der Idee gespielt, weitere mißlungene Bilder Bernard Tufts’ zu verkaufen – weniger überzeugende Derwatt-Fälschungen also. Bislang war alles gutgegangen, doch nun wollte Tom, daß sie damit aufhörten, der Sicherheit halber.

Er beschloß, spazierenzugehen und in Georges’ Bar einen Kaffee zu trinken, um auf andere Gedanken zu kommen. Erst halb zehn: Héloïse war im Wohnzimmer, sie unterhielt sich auf französisch mit ihrer Freundin. Noëlle war verheiratet und lebte in Paris. Sie würde über Nacht bleiben, allerdings ohne ihren Mann.

»Succès, chéri?« fragte Héloïse gutgelaunt und setzte sich auf dem gelben Sofa auf.

Tom rang sich ein Lachen ab. »Non!« Er fuhr auf französisch fort: »Ich gebe mich geschlagen. Die Holzameisen haben mich besiegt.«

»Aaah«, seufzte Noëlle mitfühlend. Gleich darauf lachte sie glucksend. Sicher war sie in Gedanken woanders und wollte lieber mit Héloïse weiterreden. Die beiden planten für Ende September oder Anfang Oktober eine Abenteuerkreuzfahrt, in die Antarktis vielleicht, und wollten, daß er mitkam. Noëlles Mann hatte bereits abgelehnt, aus geschäftlichen Gründen.

»Ich mache einen kleinen Spaziergang. Nur eine halbe Stunde. Braucht jemand Zigaretten?« fragte Tom.

»Ah oui!« sagte Héloïse. Marlboros, meinte sie.

»Ich habe aufgehört!« verkündete Noëlle.

Mindestens zum drittenmal, wenn er sich recht erinnerte. Tom nickte und verließ das Haus durch die Vordertür.

Madame Annette hatte das Einfahrtstor noch nicht geschlossen. Er würde es nachher tun. Tom wandte sich nach links und ging in Richtung Villeperce. Für Mitte August war es ziemlich kühl. In den Vorgärten seiner Nachbarn standen die Rosen hinter Drahtzäunen in voller Blütenpracht. Wegen der Sommerzeit war es noch ziemlich hell, dennoch dachte Tom, er hätte für den Rückweg lieber eine Taschenlampe mitnehmen sollen. Richtige Gehwege gab es neben dieser Straße nicht. Er atmete tief durch: Denk an morgen, an Scarlatti, an das Cembalo statt an die Holzameisen. Denk daran, daß du vielleicht Ende Oktober mit Héloïse nach Amerika fliegst. Es wäre ihre zweite Reise in die Staaten. New York hatte sie geliebt, San Francisco wunderschön gefunden, den blauen Pazifik auch.

Gelbliches Licht brannte schon in einigen Häuschen des Dorfes. Und da war Georges’ tabac-Talisman, der schräge rote Neonbalken über der Tür, der warme Lichtschein darunter. Die Bar war hell erleuchtet.

Tom trat ein. »Marie.« Er nickte der Wirtin zu, die einem Gast gerade schwungvoll ein Bier vorsetzte. In ihrem tabac trafen sich Arbeiter, einfache Leute, doch er lag näher an Belle Ombre als die andere Bar des Dorfes, und oft war hier mehr los.

»Monsieur Tomme! Ça va?« Marie warf kokett ihre schwarzen Locken zurück und schenkte ihm ein verwegenes Lächeln ihres breiten, grellroten Mundes. Sie war keinen Tag jünger als fünfundfünfzig. »Dis donc!« rief sie und warf sich wieder in die Unterhaltung mit zwei Männern, die über ihrem Pastis an der Theke hockten. »So ein Arschloch – so ein Riesenarschloch!« rief sie, als hoffe sie, sich mit diesem Wort, das hier täglich oftmals fiel, Gehör zu verschaffen. Die beiden Männer, die beide zugleich lauthals aufeinander einredeten, beachteten sie nicht, als sie fortfuhr: »Dieses Arschloch plustert sich auf wie eine Nutte mit mehr Freiern, als sie bedienen kann. Er kriegt nur, was er verdient!«

Tom fragte sich, ob sie Giscard d’Estaing meinte oder einen Maurer aus dem Dorf. »Café!« warf er ein, als er für einen winzigen Augenblick Maries Aufmerksamkeit erlangte. »Und eine Schachtel Marlboro.« Georges und Marie, das wußte er, waren für Chirac, den sogenannten Faschisten.

»Eh, Marie!« Zu Toms Linken versuchte Georges in seinem dröhnenden Bariton, seine Frau zu beruhigen. Der Mann, ein Dicker mit fleischigen Händen, polierte gerade langstielige Gläser und stellte sie behutsam in das Regal rechts von der Kasse. Hinter Tom war ein lärmendes Tischfußballmatch im Gang: Vier Jugendliche kurbelten an den Stangen; kleine Bleimännchen in bleiernen Shorts traten, vorwärts und rückwärts wirbelnd, gegen einen murmelgroßen Ball. Auf einmal bemerkte Tom ganz links von ihm, am Ende der geschwungenen Theke, einen Jungen, der ihm schon vor ein paar Tagen auf der Straße vor seinem Haus aufgefallen war. Der Junge hatte braunes Haar, er trug eine Arbeitsjacke im üblichen französischen Blau und Blue jeans, erinnerte sich Tom. Er hatte ihn zuerst gesehen, als er eines Nachmittags das Tor öffnete, weil er Besuch erwartete: Da war der Junge unter der großen Kastanie auf der anderen Straßenseite hervorgetreten, wo er gestanden hatte, und davongegangen, weg von Villeperce. Hatte er Belle Ombre beschattet, die Gewohnheiten der Hausbewohner ausgespäht? Eine kleine Sorge mehr, dachte Tom, so wie die Holzameisen. Denk an etwas anderes. Er rührte in seinem Kaffee, nippte daran und sah kurz zu dem Jungen hinüber, der ihn anschaute, doch sofort den Blick senkte und sein Bierglas hob.

»’coutez, Monsieur Tomme!« Marie beugte sich über die Theke vor und wies mit dem Daumen auf den Jungen. »Américain«, zischte sie gegen das ohrenbetäubende Dröhnen der Jukebox an, das gerade einsetzte. »Sagt, er ist rübergekommen, weil er den Sommer hier arbeiten will. Ha-ha-ha!« Sie lachte rauh, als sei die Vorstellung eines arbeitenden Amerikaners komisch, vielleicht aber auch, weil sie glaubte, in Frankreich finde man keinen Job – daher die vielen Arbeitslosen. »Soll ich Sie vorstellen?«

»Merci, non. Wo arbeitet er?« fragte Tom.

Marie zuckte die Achseln. Jemand rief nach einem Bier, und sie wandte sich ab. »Ach, du weißt schon, wo du dir das hinstecken kannst!« rief sie einem anderen Gast fröhlich zu, während sie Bier zapfte.

Tom dachte an Héloïse, an die geplante Reise nach Amerika. Diesmal sollten sie in den Norden fliegen, nach Neuengland, nach Boston: der Fischmarkt, die Independence Hall, Milk Street und Bread Street. Dort war er zu Hause gewesen, auch wenn er die Stadt heute wohl kaum wiedererkennen würde. Tante Dottie mit ihren widerwilligen 11,79-Dollar-Geschenken, damals noch in Form von Schecks, war gestorben und hatte ihm 10000 Dollar hinterlassen, nicht aber ihr muffiges Häuschen in Boston, das Tom gern gehabt hätte. Wenigstens konnte er Héloïse das Haus zeigen, in dem er aufgewachsen war, von außen jedenfalls. Da Dottie kinderlos gestorben war, dürften die Kinder der Schwester seiner Tante das Haus geerbt haben. Tom legte sieben Franc auf die Theke, für Kaffee und Zigaretten, warf dem Jungen in der blauen Jacke noch einen Blick zu und sah, daß auch er zahlte. Er drückte seine Zigarette aus, rief »’soir!« in die Runde und ging.

Es war dunkel geworden. Im schwachen Licht einer Straßenlaterne überquerte er die Hauptstraße und betrat die noch dunklere Straße, an der ein paar hundert Meter weiter sein Haus lag – sie verlief fast gerade, war zweispurig und asphaltiert, und Tom kannte sie gut; dennoch war er froh, als sich von hinten ein Wagen näherte und er im Licht der Scheinwerfer die linke Straßenseite sehen konnte, auf der er ging. Kaum hatte das Auto ihn überholt, hörte er hinter sich schnelle, leise Schritte und fuhr herum.

Die Gestalt trug eine Taschenlampe. Tom sah Jeans und Tennisschuhe: der Junge aus der Bar.

»Mr. Ripley!«

Tom fragte angespannt: »Ja?«

»Guten Abend.« Der Junge blieb stehen, spielte mit der Taschenlampe herum. »Ich heiße Billy – Billy Rollins. Könnte ich Sie nach Hause begleiten, da ich doch eine Taschenlampe habe …?«

Undeutlich konnte Tom ein kantiges Gesicht ausmachen, dunkle Augen. Der Junge war kleiner als er und hatte ihn höflich angesprochen. Sollte das hier ein Überfall werden, oder war er heute abend überängstlich? Tom hatte nur ein paar Zehnfrancscheine dabei, doch keine Lust auf ein Handgemenge. »Ich komme schon klar, danke. Wohne ganz in der Nähe.«

»Ich weiß. – Na ja, wir haben denselben Weg.«

Tom warf einen besorgten Blick in die Dunkelheit vor ihm und ging weiter. »Amerikaner?« fragte er.

»Ja, Sir.« Der Junge leuchtete sorgsam so, daß beide sehen konnten, blickte aber mehr auf Tom als auf die Straße.

Tom hielt Abstand von dem Jungen. Er war bereit: Die Hände hingen frei herunter. »Machst du hier Urlaub?«

»Irgendwie schon. Ein bißchen arbeite ich auch. Als Gärtner.«

»So? Wo denn?«

»In Moret. Ein Privathaus.«

Tom hoffte auf ein weiteres Auto – er wollte den Ausdruck auf dem Gesicht des Jungen besser sehen können, weil er eine Spannung spürte, die gefährlich werden könnte. »Wo in Moret?«

»Chez Madame Jeanne Boutin, Rue de Paris achtundsiebzig«, antwortete der Junge prompt. »Ihr Garten ist ziemlich groß. Obstbäume. Vor allem aber jäte ich Unkraut und mähe den Rasen.«

Nervös ballte Tom die Fäuste. »Du schläfst in Moret?«

»Ja. Madame Boutin hat ein kleines Gartenhaus. Ein Bett und ein Waschbecken. Kaltes Wasser, aber im Sommer geht’s schon.«

Nun war Tom wirklich überrascht. »Ungewöhnlich für einen Amerikaner, aufs Land zu gehen statt nach Paris. Woher kommst du?«

»New York.«

»Und wie alt bist du?«

»Bald neunzehn.«

Tom hätte ihn für jünger gehalten. »Hast du eine Arbeitserlaubnis?« Zum ersten Mal sah er den Jungen lächeln. »Nein. Wir haben eine formlose Absprache – fünfzig Franc pro Tag. Ich weiß, das ist wenig, doch dafür läßt Madame Boutin mich frei wohnen. Einmal hat sie mich zum Lunch eingeladen. Natürlich kann ich mir Brot und Käse kaufen und in dem Häuschen essen. Oder in einem Café.«

Aus der Gosse kam er nicht, das merkte Tom an seiner Wortwahl, und wie er Madame Boutins Namen aussprach, zeigte, daß er ein bißchen Französisch konnte. »Wie lange machst du das schon?« fragte er auf französisch.

»Cinq, six jours«, erwiderte der Junge, den Blick noch immer auf Tom gerichtet.

Tom war froh, als die hohe, zur Straße geneigte Ulme in Sicht kam: noch rund fünfzig Schritte bis zu seinem Haus. »Was hat dich in diesen Teil Frankreichs verschlagen?«

»Ach, vielleicht der Wald von Fontainebleau. Ich gehe gern im Wald spazieren. Und Paris ist nicht weit. Dort bin ich eine Woche geblieben – hab mich nur mal umgeschaut.«

Tom ging langsamer. Warum war der Junge so an ihm interessiert, daß er wußte, wo er wohnte? »Gehen wir hinüber.«

Jetzt sah er im Licht der Türlaterne den beigen Kies von Belle Ombres Vorhof. Nur noch wenige Meter. »Woher weißt du, wo ich wohne?« fragte Tom. Er spürte die Verlegenheit des Jungen am Ducken des Kopfes, am Zucken des Lichtstrahls. »Ich habe dich hier auf der Straße gesehen – vor zwei, drei Tagen, nicht?«

»Ja«, erwiderte Billy mit tieferer Stimme. »Ich hatte Ihren Namen in den Zeitungen gelesen, drüben in den Staaten. Da ich nicht weit von Villeperce wohne, dachte ich mir, ich würde gern Ihr Haus sehen.«

In den Zeitungen? Wann? Und warum? Tom wußte allerdings, daß es ein Dossier über ihn gab. »Du hast ein Rad im Dorf stehen?«

»Nein«, sagte der Junge.

»Wie kommst du dann heute abend nach Moret zurück?«

»Ach, per Anhalter. Oder zu Fuß.«

Sieben Kilometer. Warum sollte jemand, der in Moret wohnte, nach neun Uhr abends sieben Kilometer nach Villeperce laufen? Tom sah einen schwachen Lichtschein links der Bäume: Madame Annette war noch wach, aber auf ihrem Zimmer. Er legte die Hand auf einen Flügel des angelehnten Eisentors. »Wenn du willst, kannst du gern auf ein Bier hereinkommen.«

Der Junge runzelte die Stirn, biß sich auf die Lippe und sah bedrückt zu Belle Ombres beiden Vordertürmen auf, als stelle ihn das vor eine schwere Entscheidung. »Ich …«

Sein Zögern verblüffte Tom noch mehr. »Mein Wagen steht hier. Ich kann dich nach Moret fahren.« Unschlüssiges Schweigen. Ob der Junge wirklich in Moret wohnte und arbeitete?

»Na gut. Vielen Dank. Ich komme kurz mit hinein«, sagte er.

Sie gingen durchs Tor, und Tom zog die Flügel zu, ohne jedoch abzuschließen. Der große Schlüssel steckte innen im Schloß. Nachts lag er unter einem Rhododendronbusch unweit des Tors versteckt.

»Meine Frau hat heute abend eine Freundin zu Besuch«, sagte Tom, »aber wir können in der Küche ein Bier trinken.«

Die Haustür war nicht abgeschlossen. Im Wohnzimmer brannte noch Licht, eine Lampe nur, doch Héloïse und Noëlle waren wohl nach oben gegangen. Oft unterhielten sich die beiden noch bis in die Nacht, entweder im Gästezimmer oder bei Héloïse.

»Bier? Kaffee?«

»Was für ein schönes Haus!« Der Junge stand nur da und sah sich um. »Sie spielen Cembalo?«

Tom lächelte. »Ich nehme Unterricht, zweimal die Woche. Gehen wir in die Küche.«

Sie gingen links durch den Flur. In der Küche machte Tom Licht, öffnete den Kühlschrank und nahm ein Sechserpack Heineken heraus.

»Hast du Hunger?« fragte Tom. Ein Rest Roastbeef lag auf einem Servierteller, unter Alufolie.

»Nein, danke, Sir.«

Im Wohnzimmer betrachtete der Junge das Bild Mann im Sessel über dem Kamin, dann den etwas kleineren, dafür echten Derwatt Die roten Stühle an der Wand neben der Flügeltür: blitzschnelle Blicke nur, die Tom aber nicht entgingen. Warum die Derwatts und nicht der größere Soutine in auffälligem Rot und Blau, der über dem Cembalo hing?

Tom wies auf das Sofa.

»Da kann ich nicht sitzen, meine Jeans sind zu schmutzig.«

Das Sofa war mit gelbem Satin bezogen. Im Wohnzimmer standen auch ein paar ungepolsterte Stühle, doch Tom sagte: »Gehen wir zu mir nach oben.«

Sie stiegen die geschwungene Treppe hinauf; Tom trug die Bierflaschen und einen Öffner. In Noëlles Zimmer brannte Licht, die Tür war angelehnt. Héloïses Tür auch: Tom hörte Stimmen und Gelächter, ging nach links in sein Zimmer und machte Licht.

»Nimm den Stuhl. Ist nur Holz.« Tom drehte den Schreibtischstuhl mit den Armlehnen zur Mitte des Zimmers und öffnete zwei Heineken.

Der Blick des Jungen ruhte auf der eckigen Wellington-Kommode. Holz, Messingecken und eingelassene Schubladengriffe hatte Madame Annette wie immer auf Hochglanz poliert. Er nickte beifällig. Ein gutaussehendes, eher ernstes Gesicht mit einem markanten, noch bartlosen Kinn. »Ein schönes Leben haben Sie hier, oder?«

Der Ton hätte spöttisch sein können oder auch wehmütig. Hatte der Junge die Berichte über ihn gelesen und ihn als Gauner abgestempelt? »Warum auch nicht?« Er gab dem Jungen eine Flasche. »Tut mir leid, Gläser hab ich vergessen.«

»Könnte ich mir wohl erst mal die Hände waschen?« fragte der Junge ernsthaft und höflich.

»Aber natürlich. Gleich hier.« Tom machte Licht in seinem Bad.

Der Junge beugte sich über das Waschbecken und schrubbte eine ganze Weile an sich herum. Die Tür hatte er offengelassen. Lächelnd kam er zurück: weiche Lippen, kräftige Zähne und glattes, dunkelbraunes Haar. »Schon besser. Heißes Wasser!« Er lächelte, wegen seiner Hände, nahm dann die Bierflasche wieder auf. »Wonach riecht es dort drin? Terpentin? Malen Sie?«

Tom lachte kurz. »Manchmal schon, aber heute hab ich die Holzameisen in den Regalen bekämpft.« Über die Ameisen wollte Tom nun wirklich nicht sprechen. Als der Junge Platz genommen hatte, fragte Tom, der auf einem zweiten Holzstuhl saß: »Wie lange willst du in Frankreich bleiben?«

Der Junge überlegte. »Vielleicht noch etwa einen Monat.«

»Und dann zurück aufs College? Du gehst doch aufs College?«

»Noch nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich dorthin will. Muß mich noch entscheiden.« Er fuhr sich mit den Fingern durchs Haar, strich es nach links. Auf seinem Kopf standen noch ein paar widerborstige Strähnen hoch. Toms Musterung war ihm sichtlich peinlich, er trank einen Schluck Bier.

Jetzt fiel Tom ein kleines Muttermal auf der rechten Wange des Jungen auf. Beiläufig bemerkte er: »Du kannst gerne heiß duschen. Macht gar keine Umstände.«

»Ach nein, vielen Dank. Vielleicht sehe ich dreckig aus, aber ich kann mich auch mit kaltem Wasser waschen. Wie jeder andere auch.« Ein zaghaftes Lächeln lag auf seinen vollen jungen Lippen. Als der Junge die Bierflasche auf den Boden stellte, bemerkte er etwas in dem Papierkorb neben seinem Stuhl. Er sah genauer hin. »Auberge Réserve desQuatre Pattes«, las er laut von einem weggeworfenen Briefumschlag vor. »Das ist ja komisch! Waren Sie mal dort?«

»Nein. Ab und zu schicken sie mir fotokopierte Bettelbriefe. Warum?«

»Weil ich gerade diese Woche spazierengegangen bin, irgendwo im Wald östlich von Moret, und da traf ich auf dem Weg ein Paar – die beiden fragten mich, ob ich wüßte, wo diese Réserve wäre, angeblich läge sie bei Veneux-les-Sablons. Sie sagten, sie suchten schon seit Stunden danach, hätten ein paarmal Geld geschickt und wollten sich das Heim einmal anschauen.«

»In ihren Mitteilungen schreiben sie, Besucher wären dort unerwünscht, sie würden die Tiere nervös machen. Sie versuchen, für die Tiere per Post ein neues Heim zu finden – und dann schreiben sie Erfolgsgeschichten darüber, wie glücklich der Hund oder die Katze dort ist.« Tom lächelte bei dem Gedanken, wie sentimental manche dieser Geschichten waren.

»Haben Sie ihnen Geld geschickt?«

»Ach, ab und zu dreißig Franc.«

»Und wohin?«

»An eine Pariser Adresse. Ich glaube, ein Postfach.«

Nun lächelte Billy. »Wäre es nicht komisch, wenn es das Tierheim gar nicht gäbe?«

Die Möglichkeit fand auch Tom amüsant. »Ja. Nur eine Wohltätigkeitsmasche. Warum bin ich nicht selber darauf gekommen?« Tom machte zwei neue Flaschen auf.

»Kann ich ihn mir mal anschauen?« Billy meinte den Umschlag im Papierkorb.

»Sicher.«

Der Junge fischte auch die fotokopierten Blätter heraus, die in dem Umschlag gesteckt hatten. Er überflog die Seiten und las vor: »›… ein allerliebstes Geschöpf. Es verdient das paradiesische Heim, das ihm eine gütige Vorsehung beschert hat.‹ Ein Kätzchen. ›Nun ist uns ein abgemagerter braunweißer Hund zugelaufen, ein Fuchsterrier, der Penicillin und andere Schutzimpfungen braucht …‹« Der Junge sah zu Tom auf. »Ich frage mich nur, wohin ›zugelaufen‹? Was, wenn das alles Betrug ist?« Er betonte das Wort fast genießerisch. »Wenn es dieses Tierheim gibt, mache ich mir gern die Mühe, es zu suchen. Ich bin neugierig.«

Tom betrachtete ihn interessiert: Billy – Rollins, nicht? – war mit einem Mal zum Leben erwacht.

»Poste restante, case deux-cent quatre-vingt-sept, dixhuitième arrondissement«, las der Junge weiter. »Welches Postamt im Achtzehnten, frage ich mich? Kann ich das behalten? Sie wollten es ja offenbar wegwerfen.«

Der Eifer des Jungen beeindruckte Tom. Und woher kam, in so jungen Jahren, diese Begeisterung, einen Betrug aufzudecken? »Natürlich kannst du das behalten.« Tom setzte sich wieder. »Bist du womöglich selbst einmal betrogen worden?«

Billy lachte kurz auf, dann wurde er nachdenklich, als versuche er sich zu erinnern. »Nein, eigentlich nicht. Kein echter Betrug.«

Vielleicht eine Art Täuschung, dachte Tom, beschloß aber, nicht weiterzubohren. »Wäre es nicht amüsant, diesen Leuten unter falschem Namen einen Brief zu schicken: ›Wir sind Ihnen auf die Schliche gekommen, Sie machen Ihr Geld mit Tieren, die es gar nicht gibt, rechnen Sie also damit, daß die Polizei Ihrem – Postfach einen Besuch abstatten wird.‹«

»Wir sollten sie nicht warnen, wir sollten herausfinden, wo die wohnen, und sie dort überrumpeln. Mal angenommen, es sind ein paar harte Jungs in einem schicken Pariser Appartement! Wir müßten ihnen vom Postamt folgen.«

In dem Moment klopfte es. Tom ging zur Tür.

Héloïse stand in der Diele, im Pyjama und einem Hausmantel aus rosa Seersucker-Leinen. »Oh, Tomme, du hast Besuch! Ich dachte, die Stimmen kämen aus dem Radio.«

»Ein Amerikaner, den ich vorhin im Dorf kennengelernt habe. Billy –« Tom drehte sich um, nahm sie an der Hand, zog sie ins Zimmer. »Meine Frau Héloïse.«

»Billy Rollins. Enchanté, Madame.« Billy war aufgestanden und deutete eine Verbeugung an.

Auf französisch fuhr Tom fort: »Billy arbeitet als Gärtner in Moret. Er kommt aus New York. – Bist du ein guter Gärtner, Billy?« Er lächelte.

»Jedenfalls habe ich gute Absichten«, erwiderte Billy. Er zog den Kopf ein und stellte die Bierflasche erneut vorsichtig auf dem Boden neben Toms Schreibtisch ab.

»Ich hoffe, du verlebst angenehme Tage in Frankreich«, sagte Héloïse leichthin, doch ihr schneller Blick hatte den Jungen schon taxiert. »Ich wollte nur gute Nacht sagen, Tomme. Morgen vormittag fahren Noëlle und ich zu dem Antiquitätengeschäft in Le Pavé du Roi und dann weiter nach Fontainebleau, zum Mittagessen im Aigle Noir. Willst du dorthin kommen?«

»Danke, aber ich glaube nicht, Liebes. Amüsiert euch. Wir sehen uns morgen früh, bevor ihr fahrt, oder? Gute Nacht, schlaf gut.« Er küßte sie auf die Wange. »Ich fahre Billy nach Hause, also erschrick nicht, wenn du mich später hereinkommen hörst. Ich schließe ab, wenn ich gehe.«

Billy meinte, er könne per Anhalter fahren, kein Problem, doch Tom bestand darauf, ihn hinzufahren. Er wollte sehen, ob es das Haus in Moret an der Rue de Paris wirklich gab.

Im Wagen sagte Tom zu Billy: »Deine Familie lebt in New York? Was macht dein Vater beruflich, wenn du die Frage gestattest?«

»Er ist – in der Elektronikbranche. Die Firma stellt Meßgeräte her. Für alle möglichen elektronischen Messungen. Er ist einer der Geschäftsführer.«

Tom spürte, daß Billy log. »Kommst du gut mit deinen Eltern aus?«

»Na klar. Sie …«

»Schreiben sie dir?«

»Ja, sicher. Sie wissen, wo ich bin.«

»Und nach Frankreich, was dann? Zurück nach Hause?«

Pause. »Vielleicht Italien. Weiß noch nicht.«

»Ist das die Straße? Soll ich hier abbiegen?«

»Nein – die andere Richtung«, sagte der Junge gerade noch rechtzeitig. »Doch die Straße stimmt.«

Kurz darauf zeigte der Junge, wo Tom halten sollte: ein bescheidenes, mittelgroßes Haus, alle Fenster schon dunkel, davor ein Garten, eine niedrige weiße Mauer zum Gehweg hin, seitlich ein geschlossenes Einfahrtstor.

»Mein Schlüssel.« Billy zog einen langen Schlüssel aus der Innentasche seiner Jacke. »Vielen Dank, Mr. Ripley.« Er stieß die Wagentür auf.

»Lass mich wissen, was du über das Tierheim herausbekommst.«

Der Junge lächelte. »Ja, Sir.«

Tom sah zu, wie er zum dunklen Tor ging, den Strahl der Taschenlampe auf das Schloß richtete, den Schlüssel umdrehte. Billy ging hinein, winkte Tom zu und schloß hinter sich ab. Als Tom zum Wenden zurücksetzte, konnte er auf dem amtlichen blauen Metallschildchen neben der Haustür deutlich die Nummer 78 lesen. Seltsam, dachte er: Warum sollte ein Junge so eine langweilige Arbeit annehmen, selbst für kurze Zeit – es sei denn, er lief vor etwas davon und mußte sich verstecken? Aber Billy kam ihm nicht vor wie ein jugendlicher Krimineller. Wahrscheinlich hatte er Krach mit seinen Eltern gehabt. Oder ein Mädchen hatte mit ihm gebrochen, und in seiner Enttäuschung hatte er ein Flugzeug genommen, um zu vergessen. Toms Gefühl sagte ihm, daß der Junge reich war und es nicht nötig hatte, für fünfzig Franc am Tag im Garten zu arbeiten.

2

Drei Tage später, an einem Freitag, saßen Tom und Héloïse an dem Tisch in der Wohnzimmernische beim Frühstück. Sie sahen die Post und die Zeitungen durch, die der Bote um halb zehn gebracht hatte. Tom trank seinen zweiten Kaffee; den ersten hatte Madame Annette gegen acht serviert, zusammen mit dem Tee für Héloïse. Draußen braute sich etwas zusammen, ein Sturm zog auf, und in der Luft lag eine Spannung, die Tom um acht hatte aufwachen lassen, noch bevor Madame Annette mit dem Kaffee kam. Jetzt war es bedrohlich dunkel draußen und völlig windstill. In der Ferne grollte Donner.

»Eine Karte von den Cleggs!« Héloïse hatte sie unter Briefen entdeckt. »Aus Norwegen, von ihrer Kreuzfahrt. Du erinnerst dich, Tomme? Sieh mal, ist das nicht schön?«

Tom sah von seiner International Herald Tribune auf und nahm die Postkarte, die Héloïse ihm reichte: ein weißes Schiff zwischen den tiefgrünen Bergen eines Fjords, im Vordergrund ein paar Häuschen, die sich in eine schmale Einbuchtung der Steilküste duckten. »Sieht tief aus«, sagte Tom. Plötzlich mußte er ans Ertrinken denken, ohne zu wissen, warum. Tiefes Wasser machte ihm angst; Schwimmen war ihm zuwider, er versuchte es nicht einmal und dachte oft, er werde im Wasser enden.

»Lies vor«, sagte Héloïse.

Der Text der Karte war englisch. Howard und Rosemary Clegg, ihre englischen Nachbarn, die rund fünf Kilometer entfernt wohnten, hatten beide unterschrieben. »›Herrlich erholsame Kreuzfahrt. Wir hören Sibelius-Kassetten, passend zur Stimmung. Alles Liebe von Rosemary. Schade, daß Ihr beiden nicht hier mit uns die Mitternachtssonne erleben könnt …‹« Tom hielt inne. Krachender Donner grummelte wie ein bissiger Hund. »Das gibt heute noch was«, sagte Tom. »Hoffentlich bleiben die Dahlien stehen.« Allerdings hatte er sie an Stöcke gebunden.

Héloïse nahm die Karte wieder an sich. »Du bist so unruhig, Tomme. Das ist doch nicht unser erstes Gewitter. Ich bin froh, daß es gleich losgeht, nicht erst heute abend um sechs. Ich muß ja noch zu Papa.«

Tom hatte es nicht vergessen. Chantilly. Freitags aß sie mit ihren Eltern zu Abend, ein jour fixe, den sie gewöhnlich einhielt. Manchmal kam er mit, manchmal nicht. Lieber nicht, denn ihre Eltern waren langweilige Spießer, ganz abgesehen davon, daß sie ihn nie besonders gemocht hatten. Er fand es bezeichnend, daß Héloïse immer sagte, sie müsse »zu Papa«, nicht zu »den Eltern«: Papa hielt die Hand auf dem Geldbeutel; Mama war von Natur wesentlich großzügiger, doch Tom bezweifelte, daß sie in einer echten Krise – bei einem echten Fehltritt von ihm, wie damals beinah in der Derwatt-Affäre, als er wegen Bernard und des Amerikaners Murchison in der Klemme saß – nennenswerten Einfluß hätte, falls Papa Héloïse das Geld streichen wollte. Nur mit diesem Zuschuß ließ sich Belle Ombre standesgemäß unterhalten. Tom zündete sich eine Zigarette an und wappnete sich wohlig schaudernd gegen den nächsten Blitzschlag. Er dachte an Jacques Plisson, Héloïses Vater, einen korpulenten Wichtigtuer, der die Fäden des Schicksals (oder die Schnüre des Geldbeutels) in den Händen hielt wie ein Wagenlenker die Zügel. Schade, daß Geld solche Macht hatte, aber so war es nun einmal.

»Monsieur Tomme, encore du café?« Auf einmal stand Madame Annette an seiner Seite. Die Silberkanne zitterte kaum merklich.

»Nein, danke, Madame Annette, aber lassen Sie die Kanne hier, für später vielleicht.«

»Dann seh ich nach den Fenstern.« Madame Annette stellte die Kanne auf einen Untersetzer mitten auf dem Tisch. »So dunkel! Das wird ein Unwetter geben.« Für einen Augenblick traf ihn ein Blick ihrer blauen Augen unter normannischen Lidern, dann eilte sie zur Treppe. Tom nahm an, daß sie alle Fenster schon einmal überprüft, womöglich gar einige Fensterläden geschlossen hatte, doch es gefiel ihr, noch einmal nachzuschauen. Tom ebenfalls. Rastlos stand er auf, trat ans Fenster, wo es ein wenig heller war, und überflog die »Leute«-Kolumne auf der letzten Seite der Tribune: Frank Sinatra gab wieder einmal seinen allerletzten Auftritt, diesmal in einem Film, der bald anlaufen würde. Der sechzehnjährige Frank Pierson, Lieblingssohn von John Pierson, dem verstorbenen Lebensmittelmagnaten, war aus dem Haus der Familie in Maine verschwunden, und nach fast drei Wochen ohne ein Wort von ihm war die Familie in großer Sorge. Der Tod des Vaters im Juli hatte den Jungen zutiefst erschüttert.

Tom erinnerte sich an einen Pressebericht über John Piersons Tod. Selbst die Londoner Sunday Times hatte ihm eine kurze Spalte gewidmet. John Pierson war an den Rollstuhl gefesselt gewesen, so wie Gouverneur George Wallace aus Alabama, und zwar aus dem gleichen Grund, wegen eines mißglückten Attentats. Er war ungeheuer reich gewesen, nicht ganz so reich wie Howard Hughes, doch mit einem Vermögen, das immer noch in die Hunderte von Millionen Dollar ging und das er mit Nahrungsmitteln gemacht hatte: Delikatessen, Gesundheitskost und Diätprodukte. Tom erinnerte sich an den Nachruf deshalb so genau, weil nie geklärt werden konnte, ob er sich selbst von der Klippe auf seinem Anwesen hinabgestoßen und somit Selbstmord begangen hatte oder ob es ein Unfall gewesen war. John Pierson hatte sich auf der Klippe gern den Sonnenuntergang angeschaut und ein Geländer dort nicht haben wollen, weil es die Aussicht gestört hätte.

Kaa-rack!

Tom schrak von der Flügeltür zurück, riß die Augen weit auf und spähte hinaus – er wollte sehen, ob die Glasfenster seines Gewächshauses heil geblieben waren. Dann setzte der Wind ein, und etwas rasselte die Dachziegel hinab, hoffentlich nur ein Zweig.

Héloïse las eine Zeitschrift und achtete nicht auf das Unwetter.

»Ich muß mich umziehen«, sagte Tom. »Du bist nicht zum Essen verabredet, oder?«

»Non, chéri. Ich gehe nicht vor fünf. Du wirst aber auch immer wegen der falschen Sachen nervös. Das Haus ist sehr stabil gebaut!«

Tom konnte noch nicken, aber es schien nur natürlich, nervös zu sein, wenn überall Blitze einschlugen. Er nahm die Tribune vom Tisch, ging nach oben, duschte, rasierte sich und träumte vor sich hin. Wann würde der alte Plisson sterben – eines natürlichen Todes, versteht sich? Nicht daß er und Héloïse Geld brauchten, noch mehr Geld, das ganz und gar nicht. Aber der Mann saß ihm im Nacken, ein klassischer Fall, wie die böse Schwiegermutter. Selbstverständlich war Jacques Plisson auch Anhänger Chiracs. Als er angekleidet war, öffnete Tom das Seitenfenster seines Zimmers: Wind und Wasser peitschten sein Gesicht; er sog die regennasse Luft tief ein, fand sie erfrischend und erregend, schloß aber das Fenster sofort wieder. Was für ein guter Geruch, Regen auf trockener Erde! Er ging in Héloïses Zimmer und versicherte sich, daß die Fenster geschlossen waren. Der Regen rann zischend die Scheiben hinab. Madame Annette zog gerade die Überdecke ordentlich über die Kissen des Doppelbetts, in dem Héloïse und er geschlafen hatten.

»Alles ist sicher, Monsieur Tomme«, sagte sie, klopfte zum Schluß ein Kissen glatt und richtete sich auf. Ihr kleiner, stämmiger Körper schien vor Energie zu sprühen, wie bei einer viel jüngeren Frau. Sie war Ende Sechzig, doch sie hatte noch viele Jahre vor sich. Der Gedanke beruhigte Tom.

»Ich schau mal schnell nach dem Garten«, sagte er, drehte sich um und verließ das Zimmer.

Er lief die Treppe hinunter, zur Haustür hinaus und nach hinten zum Rasen. Die Stöcke mit den Bindfadenschlingen standen noch, die Sonnenblumen, Crimson Sunbursts, nickten wie verrückt mit den Köpfen, aber der Wind würde sie nicht umwehen, ebensowenig wie die fransigen orangeroten Dahlien, seine Lieblingsblumen.

Blitze zuckten aus dem schiefergrauen Himmel im Südwesten. Tom stand da, das Gesicht naß vom Regen, und wartete auf den Donner, der hochmütig dahinrollte, ein hohles Grollen, als reiße etwas.

Was, wenn der Junge von neulich abend Frank Pierson wäre? Sechzehn Jahre, das paßte schon eher als die neunzehn, die Billy ihm genannt hatte. Aus Maine, nicht aus New York. Als Pierson senior starb, hatte die Tribune da nicht ein Foto der ganzen Familie gebracht? Zumindest eines vom Vater, obwohl Tom sein Gesicht nicht mehr vor sich sah. Oder war das in der Sunday Times gewesen? Aber an den Jungen von vor drei Tagen erinnerte er sich genauer als sonst an Menschen. Sein Gesicht war ernst, fast grüblerisch; er lächelte nur selten. Ein fester Mund und gerade, dunkle Brauen. Und der Leberfleck auf der rechten Wange, vielleicht nicht groß genug, um auf einem gewöhnlichen Foto aufzufallen, doch immerhin ein Kennzeichen. Der Junge war höflich gewesen, aber auch vorsichtig.

»Tomme! Komm herein!« Héloïse stand in der Flügeltür.

Tom rannte zu ihr.

»Willst du, daß dich der Blitz erschlägt?«

Tom trat die Schnürstiefel auf dem Türvorleger ab. »Ich bin gar nicht naß. Mir ist etwas eingefallen!«

»Was denn? Trockne dein Haar.« Sie reichte ihm ein blaues Handtuch aus der Toilette im Erdgeschoß.

»Roger kommt heute nachmittag um drei.« Tom wischte sich über das Gesicht. »Ich muß meinen Scarlatti üben. Heute vormittag und auch nach dem Essen.«

Héloïse lächelte. Im Regenlicht zeigten sich in ihren blaugrauen Augen lavendelblaue Linien, die wie Radspeichen von den Pupillen ausliefen. Tom fand das hinreißend. Er fragte sich, ob sie für diesen Tag bewußt ein lavendelblaues Kleid gewählt hatte. Wahrscheinlich nichts weiter als ein ästhetischer Glücksfall.

»Ich wollte gerade selber üben«, erwiderte Héloïse spitz, »als ich dich wie einen Idioten auf dem Rasen herumstehen sah.« Sie ging zum Cembalo, setzte sich kerzengerade hin und schüttelte die Hände aus – wie ein Profi, dachte Tom.

Er ging in die Küche. Madame Annette räumte den Schrank über der Anrichte rechts neben der Spüle aus. Hoch auf dem dreibeinigen Schemel stehend, wischte sie mit einem Staubtuch eine Gewürzdose nach der anderen sauber. Es war zu früh, das Mittagessen vorzubereiten, und ihren Einkaufsgang ins Dorf hatte sie wohl auf den Nachmittag verschoben, wegen des Gewitters.

»Wollte nur mal einen Blick in die alten Zeitungen werfen«, sagte Tom. Er stand auf der Schwelle zum nächsten Flur, der nach rechts zu Madame Annettes Zimmer führte, und beugte sich über einen Korb mit zwei Griffen, ursprünglich für Feuerholz, in dem sie die alten Zeitungen aufbewahrten.

»Suchen Sie etwas Bestimmtes, Monsieur Tomme? Kann ich helfen?«

»Danke, nein – ich hab’s gleich. Amerikanische Zeitungen suche ich. Das schaffe ich schon«, sagte Tom zerstreut, während er die Tribunes vom Juli durchblätterte. Nachrufe oder Nachrichten, das war die Frage. Allerdings meinte er sich zu erinnern, die Pierson-Meldung sei auf der rechten Seite in einer Spalte oben links erschienen, mit einem Foto. Er brauchte nur rund zehn Zeitungen durchzusehen, die anderen hatte sie schon weggeworfen. Tom ging auf sein Zimmer. Dort fand er mehr Zeitungen, doch nicht den Bericht über John Pierson.

Von hier oben klang Héloïses Bach-Invention nicht schlecht. War er etwa eifersüchtig? Fast hätte er laut gelacht. Würde sein Scarlatti heute nachmittag (in Roger Lepetits Ohren natürlich) womöglich nicht so gut klingen wie Héloïses Bach? Nun mußte Tom tatsächlich lachen; er stemmte die Hände in die Hüften und betrachtete enttäuscht das Häuflein Zeitungen auf dem Fußboden. Der Who’s Who, dachte er, und ging über den Flur zu einem der beiden vorderen Turmzimmer, ihrer Bibliothek. Tom nahm das Buch aus dem Regal, fand aber keinen Eintrag über John Pierson. Er versuchte es mit der amerikanischen Ausgabe, die älter war als die britische, doch ohne Ergebnis. Beide Bände waren etwa fünf Jahre alt. Und ein Mann wie John Pierson hatte unter Umständen keine Genehmigung für einen Eintrag erteilt.

Héloïse hatte die Invention zum drittenmal gespielt und schloß mit einem zart ausklingenden Akkord.

Würde der Junge, der sich Billy nannte, wieder vorbeikommen? Vermutlich schon.

Nach dem Mittagessen übte er seinen Scarlatti. Er konnte jetzt ohne eine Pause im Garten mehr als dreißig Minuten lang konzentriert spielen, ein Fortschritt verglichen mit der Viertelstunde, als er vor Monaten angefangen hatte. Roger Lepetit (alles andere als petit, dachte Tom, ein großer, untersetzter junger Mann, Typ französischer Schubert mit Brille und Lockenkopf) sagte, Gartenarbeit ruiniere die Hände, wenn man Klavier oder Cembalo spiele, doch Tom zog einen Kompromiß vor: Er wollte die Gartenarbeit nicht ganz aufgeben, aber vielleicht konnte er das Ausrupfen von Kreuzblumen und anderem Unkraut ihrem Aushilfsgärtner Henri überlassen. Schließlich hatte er nicht vor, Konzertcembalist zu werden. Das ganze Leben war ein Kompromiß.

Um Viertel nach fünf sagte Roger Lepetit gerade: »Das hier ist Legato. Auf dem Cembalo kostet das Legato wirklich Mühe.«

Das Telefon klingelte.

Tom hatte versucht, die richtige Mischung aus Spannung und Entspannung zu finden, um das einfache Stück richtig zu spielen. Nun atmete er tief durch, stand auf und entschuldigte sich. Héloïse war oben, zog sich nach ihrem Unterricht für den Besuch bei den Eltern um. Tom hob unten ab.

Héloïse hatte schon auf ihrem Zimmer abgenommen, sie sprach französisch. Tom erkannte Billys Stimme und unterbrach sie.

»Mr. Ripley«, sagte Billy. »Ich war in Paris. Sie wissen, wegen dieser Sache mit der auberge. Es war – interessant.« Der Junge klang schüchtern.

»Hast du was herausgefunden?«

»Ein bißchen … Und ich dachte, das könnte Sie amüsieren. Wenn Sie heute abend gegen sieben kurz Zeit hätten?«

»Heute abend paßt gut«, sagte Tom.

Sie legten auf, so schnell, daß Tom nicht mehr fragen konnte, wie der Junge herkommen würde. Nun, es war ja nicht das erste Mal. Tom reckte die Schultern, ging wieder ans Cembalo und setzte sich gerade hin. Diesmal klang seine Scarlatti-Sonatine besser, fand er.

Roger Lepetit nannte sie »flüssig«. Ein hohes Lob.

Gegen Mittag hatte sich das Gewitter ausgetobt, und am späten Nachmittag strahlte der Garten hell und rein im selten klaren Sonnenlicht. Bevor Héloïse fuhr, sagte sie, daß sie spätestens um Mitternacht zurück sein werde. Die Fahrt nach Chantilly dauerte eineinhalb Stunden. Nach dem Essen unterhielt sie sich immer noch mit ihrer Mutter; ihr Vater dagegen ging nie später als halb elf zu Bett.

»Der junge Amerikaner kommt heute um sieben«, sagte Tom. »Du hast ihn getroffen. Billy Rollins.«

»Ach ja, neulich abend.«

»Ich werd ihn zum Essen einladen. Kann sein, daß er noch hier ist, wenn du zurückkommst.«

Es war nicht weiter wichtig, Héloïse ging nicht darauf ein. »Bis bald, Tomme!« sagte sie und nahm den Strauß aus langstieligen Chrysanthemen und der einen roten Pfingstrose, fast ihrer letzten. Vorsorglich trug sie einen Regenmantel über Rock und Bluse.

Tom hörte die 7-Uhr-Nachrichten, als es draußen am Tor klingelte. Er hatte Madame Annette gesagt, er erwarte um sieben Besuch, und fing sie im Wohnzimmer mit den Worten ab, er werde seinen Freund selbst hereinlassen.

Billy Rollins kam über den Kies zwischen dem offenen Tor und der Haustür auf ihn zu, diesmal in grauen Flanellhosen, Hemd und Jackett. Unter dem Arm trug er etwas Flaches in einer Plastiktüte.

»Guten Abend, Mr. Ripley.« Er lächelte.

»Guten Abend. Komm herein. So pünktlich – wie bist du hergekommen?«

»Taxi. Heute war’s mir egal.« Der Junge trat die Schuhe auf der Fußmatte ab. »Für Sie.«

Tom zog eine Platte aus der Plastiktüte: Schubert-Lieder, gesungen von Fischer-Dieskau, eine neue Aufnahme, von der er schon gehört hatte. »Vielen Dank. Genau getroffen, wie man so sagt. Aber ich meine es so, Billy.«

Die Kleidung des Jungen war makellos sauber, anders als an jenem Abend neulich. Madame Annette kam herein und fragte, was sie trinken wollten. Tom machte sie bekannt.

»Setz dich, Billy. Ein Bier? Oder einen Drink?«

Billy nahm auf dem Sofa Platz. Madame Annette ging Bier holen, das der Barwagen nicht zu bieten hatte.

»Meine Frau ist bei ihren Eltern«, sagte Tom. »Sie besucht sie jeden Freitagabend.«

Madame Annette versuchte sich diesmal an Toms Gin-Tonic, mit einer Zitronenscheibe. Je mehr Arbeit sie bekam, desto glücklicher war sie. Und Tom fand an den Drinks, die sie für ihn mixte, nichts auszusetzen.

»Sie hatten heute Unterricht?« Die Noten auf dem aufgeklappten Cembalo waren Billy nicht entgangen.

Ja, sagte Tom, Scarlatti, seine Frau auch, eine Bach-Invention. »Macht viel mehr Spaß als eine Partie Bridge am Nachmittag.« Gott sei Dank bat Billy ihn nicht, etwas vorzuspielen. »Also, deine Fahrt nach Paris. Unsere vierbeinigen Freunde.«

»Ja.« Billy legte den Kopf in den Nacken, als müsse er sich seine Antwort genau überlegen. »Am Mittwoch habe ich den ganzen Vormittag damit verbracht, mich zu vergewissern, daß es das Tierheim tatsächlich nicht gibt. In einem Café habe ich gefragt, auch in einer Autowerkstatt. Dort sagten sie, damit wären schon einige vor mir gekommen. Sogar bei der Polizei von Veneux bin ich gewesen – die meinten, sie hätten noch nie davon gehört. Nicht mal auf einem genauen Stadtplan konnten sie es finden. Dann bin ich zu einem großen Hotel in dem Viertel gegangen, und selbst die wußten nichts davon.«

Wahrscheinlich das Hotel Grand-Veneux, ein Name, bei dem Tom immer an venerische Krankheiten denken mußte. Jetzt war ihm das peinlich. »Also bist du am Mittwoch schon früh ganz schön fleißig gewesen?«

»Ja, und am Nachmittag mußte ich arbeiten, meine täglichen fünf, sechs Stunden für Madame Boutin.« Billy hob sein Glas und nahm einen Schluck Bier. »Gestern, am Donnerstag, bin ich dann nach Paris gefahren, ins achtzehnte Arrondissement. Zuerst die Métro-Station Les Abbesses, dann Place Pigalle. Ich bin zu den Postämtern gegangen und habe nach dem Postfach 287 gefragt. Sie sagten, das wäre vertraulich. Ich hatte gefragt, wer die Post abholte, verstehen Sie?« Billy lächelte dünn. »Ich trug Arbeitszeug, sagte, ich wollte einer Tierschutzorganisation zehn Franc spenden – ob ich die richtige Adresse hätte? Die haben mich angeschaut, als ob ich der Betrüger wäre!«

»Aber hast du im richtigen Postamt gefragt?«

»Das weiß ich nicht, weil alle Ämter im Achtzehnten – wenigstens die vier, wo ich war – nicht sagen wollten, ob sie überhaupt ein Postfach 287 hätten. Also habe ich das Nächstliegende getan, was mir logisch erschien.« Billy sah ihn an, als erwarte er, Tom werde die Antwort erraten.

Das konnte Tom nicht. Noch nicht. »Was?«

»Ich habe Schreibpapier und eine Briefmarke gekauft, bin ins nächste Café gegangen und habe einen Brief an das Tierheim geschrieben: ›Sehr geehrte Damen und Herren, Ihre laut Fotokopie existierende Einrichtung gibt es nicht. Ich bin einer von vielen Düpierten‹ – trompés, nicht?«

Tom nickte.

»– ›und habe mich mit anderen wohlmeinenden Freunden Ihres wohltätigen … Betrugsunternehmens zusammengetan. Rechnen Sie also mit einer Durchsuchung durch die Behörden.‹« Billy beugte sich vor. Seine Miene verriet, daß in ihm Belustigung mit gerechtem Zorn rang. Seine Wangen waren gerötet, er lächelte und blickte finster zugleich. »Ich habe noch geschrieben, daß ihr Postfach überwacht wird.«

»Sehr gut«, sagte Tom. »Hoffentlich haben sie Angst bekommen.«

»In einem vielversprechenden Postamt bin ich tatsächlich länger geblieben. Wie oft das Postfach geleert würde, habe ich das Fräulein am Schalter gefragt. Sie wollte nichts sagen. Was ja typisch französisch ist und nicht unbedingt heißt, daß sie irgendwen schützen will.«

Tom verstand. »Woher weißt du so viel über die Franzosen? Außerdem sprichst du ihre Sprache ganz gut, oder?«

»Ach, wir hatten es natürlich in der Schule. Und dann war ich vor einigen Jahren mit der Familie einen Sommer lang in Frankreich. Unten im Süden.«

Toms Gefühl sagte ihm, daß der Junge schon mehrmals in Frankreich gewesen war, erstmals vielleicht schon im Vorschulalter. In einer normalen amerikanischen High-School lernte man einfach kein anständiges Französisch. Tom öffnete am Barwagen ein zweites Heineken und stellte die Flasche auf den Couchtisch. Er beschloß, gleich zur Sache zu kommen: »Hast du vom Tod dieses Amerikaners gehört? John Pierson, etwa vor einem Monat?«

Verblüffung blitzte in den Augen des Jungen auf, dann schien es ihm zu dämmern. »Ich glaube, irgendwo habe ich etwas darüber gelesen.«

Nach einer kurzen Pause sagte Tom: »Einer der beiden Söhne ist verschwunden. Frank heißt er. Seine Familie macht sich Sorgen.«

»So? Das wußte ich nicht.«

War der Junge blaß geworden? »Mir kam gerade der Gedanke, daß – du es sein könntest«, sagte Tom.

»Ich?« Billy beugte sich vor, das Bierglas in der Hand. Er blickte weg, zum Kamin. »Ich würde wohl kaum als Gärtner arbeiten, wenn ich …«

Tom sagte ein Weile lang nichts. Der Junge schwieg beharrlich. »Sollen wir deine Platte auflegen? Woher wußtest du, daß ich Fischer-Dieskau mag? Wegen des Cembalos?« Er lachte, dann stellte er die Stereoanlage an, die im Regal links vom Kamin stand.

Erst ertönte Klavierspiel, danach setzte Fischer-Dieskaus heller Bariton ein. Er sang auf deutsch. Sofort lebte Tom auf, er war glücklich und lächelte bei dem Gedanken an einen fürchterlichen tiefen Bariton, den er gestern abend erst auf seinem Kofferradio gehört hatte – einen Engländer, der auf englisch gesungen hatte. Sein Gestöhn hatte Tom an einen verendenden Wasserbüffel erinnert, der rücklings im Schlamm lag und alle viere von sich streckte, dabei ging es in dem Lied um eine zierliche Maid aus Cornwall, die der Mann vor Jahren geliebt und verloren hatte, vor vielen Jahren schon, nach der reifen Stimme zu urteilen. Plötzlich lachte Tom laut los. Er merkte, wie angespannt er war.

»Was ist so komisch?« fragte der Junge.

»Mir ist gerade der Titel für ein Schubert-Lied eingefallen. Auf deutsch klingt es besser: Seit Donnerstag nachmittag ist meine Seele nicht mehr dieselbe, denn ich fand beim Durchblättern eines Gedichtbands von Goethe eine alte Wäscheliste.«

Jetzt lachte auch der Junge – genauso angespannt? Er schüttelte den Kopf. »Viel Deutsch kann ich nicht, aber das ist komisch. Seele – ha!«

Die liebliche Musik erklang weiter. Tom steckte sich eine Gauloise an und schlenderte im Wohnzimmer auf und ab. Wie sollte er vorgehen? Sollte er Druck ausüben, indem er den Jungen aufforderte, seinen Paß zu zeigen oder einen an ihn adressierten Brief, um die Sache zu klären?

Als das Lied zu Ende war, sagte Billy: »Wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich den Rest der Seite lieber nicht hören.«

»Kein Problem.« Tom stellte den Plattenspieler ab und steckte die Platte in die Hülle zurück.

»Sie haben mir eine Frage gestellt – nach einem Mann namens Pierson.«

»Ja.«

»Was, wenn ich sagen würde …« – der Junge sprach leise, als wäre sonst noch jemand im Raum oder als könnte gar Madame Annette in der Küche ihn hören –, »… daß ich sein Sohn bin, der weggelaufen ist?«

»Oh«, erwiderte Tom gelassen, »ich würde sagen, das ist deine Sache. Inkognito nach Europa zu reisen haben schon andere getan.«

Der Junge wirkte erleichtert, ein Mundwinkel zuckte, aber er sagte nichts und rollte sein halbvolles Glas zwischen den Handflächen.

»Aber die Familie scheint sich Sorgen zu machen«, fuhr Tom fort.

Madame Annette kam herein. »Pardon, Monsieur Tomme. Soll ich –«

»Ja, ich glaube schon«, sagte Tom. Sie hatte fragen wollen, ob sie für zwei servieren sollte. »Billy, du ißt doch mit, oder?«

»Ja, gern. Danke.«

Madame Annette lächelte dem Jungen zu, mehr mit den Augen als mit dem Mund. Sie mochte es, ihre Gäste zu verwöhnen. »In einer Viertelstunde, Monsieur Tomme?«

Als Annette gegangen war, rutschte der Junge auf die Sofakante und fragte: »Könnten wir uns kurz Ihren Garten anschauen, bevor es dunkel wird?«

Tom stand auf. Sie gingen durch die Flügeltür die wenigen Stufen zum Rasen hinab. Zur Linken stand die Sonne noch knapp über dem Horizont, sie leuchte rosa und gelbrot durch die Kiefern. Tom spürte, daß der Junge wegdrängte, außer Hörweite der Haushälterin, doch im Moment war er vom Anblick des Gartens wie gebannt.

»Das hat Stil, wie er angelegt ist. Schön, aber nicht zu streng.«

»Der Entwurf ist nicht mein Verdienst, der Garten war schon so. Ich versuche nur, ihn zu bewahren.«

Der Junge beugte sich über ein paar verwelkte Bartnelken, er kannte ihren Namen, London Pride, was Tom wunderte. Dann wandte er sich dem Gewächshaus zu.

Hier gab es Blätter in allen Farben, Blüten, Pflanzen, die für Freunde bestimmt waren, alles richtig bewässert und in fruchtbare Pflanzenerde gesetzt. Der Junge atmete tief ein, so als liebe er den Geruch. War dies wirklich der Sohn von John Pierson, der in Luxus aufgewachsen war und die Leitung der Firma übernehmen sollte (falls diese Pflicht nicht dem älteren Sohn zufiel)? Warum redete er nicht, jetzt und hier, in der Abgeschiedenheit des Gewächshauses? Doch der Junge besah sich weiter die Töpfe, berührte eine Pflanze sanft mit der Fingerspitze.

»Gehen wir zurück.« Tom wurde langsam ungeduldig.

»Ja, Sir.« Frank stand gerade, als habe er etwas falsch gemacht, und folgte Tom hinaus.

Welche Schule verlangte dieser Tage noch ein »Ja, Sir«? Eine Anstalt mit militärischem Drill?

Sie aßen in der Wohnzimmernische zu Abend. Als Hauptgang gab es Hühnchen mit Klößen, die Madame Annette auf Toms Bitte zubereitet hatte, nach dem Anruf des Jungen am Nachmittag. Er hatte ihr beigebracht, Klöße auf amerikanische Art zu kochen. Der Junge aß mit Appetit, auch den Montrachet genoß er offenbar. Er fragte höflich nach Héloïse, wo ihre Eltern wohnten, wie sie so seien. Tom hielt sich zurück, statt ihm zu sagen, was er wirklich von den Plissons hielt, vor allem vom Vater.

»Spricht Ihre – spricht Madame Annette Englisch?«

Tom lächelte. »Sie sagt nicht mal ›Guten Morgen‹ auf englisch. Ich glaube, sie mag die Sprache nicht. Warum?«

Der Junge fuhr sich mit der Zunge über die Lippen und beugte sich vor. Mehr als ein Meter Tisch trennte sie noch. »Was, wenn ich sagen würde, daß ich der bin, von dem Sie gesprochen haben – Frank.«

»Ja, das hast du schon gefragt.« Tom merkte, daß der Alkohol bei Frank Wirkung zeigte. Um so besser. »Du bist nur hier, weil du für eine Weile von zu Hause wegwolltest, nicht?«

»Ja«, sagte Frank ernsthaft. »Sie werden mich nicht verraten, oder? Das hoffe ich wenigstens.« Fast flüsterte er, versuchte, Tom in die Augen zu sehen, doch sein Blick verschwamm.

»Bestimmt nicht. Du kannst mir vertrauen. Wahrscheinlich hattest du deine Gründe –«

»Allerdings«, unterbrach ihn der Junge. »Ich wäre gern jemand anders, denn vielleicht –« Er brach ab. »Tut mir leid, daß ich einfach so weggelaufen bin, aber … aber …«

Tom spürte beim Zuhören, daß Frank nur einen Teil der Wahrheit preisgab und an diesem Abend wohl nicht viel mehr verraten würde. Er dankte dem mächtigen vino und seiner veritas: Man konnte unter seinem Einfluß nur begrenzt lügen, jedenfalls wenn man so jung war wie Frank Pierson. »Erzähl mir von deiner Familie. Ist da nicht auch ein John junior?«

»Ja, Johnny.« Frank drehte den Stiel des Weinglases zwischen den Fingern. Er starrte jetzt auf die Mitte des Tisches. »Hab seinen Paß genommen. Gestohlen, aus seinem Zimmer. Er ist achtzehn, fast neunzehn. Ich kann seine Unterschrift fälschen – gut genug jedenfalls, um damit durchzukommen. Nicht daß ich das je zuvor probiert hätte. War das erste Mal.« Frank verstummte und wiegte den Kopf hin und her, als gingen ihm verwirrend viele Gedanken gleichzeitig durch den Kopf.

»Und dann? Was hast du getan, nachdem du weggelaufen warst?«

»Ich bin nach London geflogen und dort geblieben, fünf Tage lang, glaub ich. Danach war ich in Frankreich. Paris.«

»Verstehe. Geld hattest du genug? Hast keine Reiseschecks gefälscht?«

»O nein, ich hab ein bißchen Bargeld mitgenommen, zwei- oder dreitausend. Aus dem Haus. Das war leicht. Ich kann ja den Safe öffnen.«

In diesem Moment trat Madame Annette ein, räumte das Geschirr ab und servierte tarte aux fraises des bois – mit Schlagsahne.

»Und Johnny?« Tom nahm den Faden wieder auf, kaum daß Madame Annette gegangen war.

»Der ist in Harvard. Jetzt sind natürlich Semesterferien.«

»Wo liegt das Haus?«

Wieder verschwamm Franks Blick, als müsse er nachdenken. Welches Haus? »In Kennebunkport, Maine – meinen Sie das?«

»Die Beerdigung war in Maine, nicht? Das weiß ich noch. Also bist du von dort weggelaufen?« Überrascht sah Tom, daß der Junge bei der Frage zusammenzuckte.

»Von Kennebunkport, ja. Da sind wir gewöhnlich um diese Jahreszeit. Die Beerdigung war dort – die Einäscherung.«

Glaubst du, daß dein Vater Selbstmord begangen hat, wollte Tom fragen, aber er fand die Frage geschmacklos: Sie würde nur seine Neugier befriedigen, also stellte er sie nicht. »Und wie geht es deiner Mutter?« fragte er statt dessen, wie nach dem Befinden einer Bekannten.

»Ach, sie … Meine Mutter ist ganz hübsch, für über vierzig. Blond.«

»Verstehst du dich gut mit ihr?«

»Ja, klar. Sie ist fröhlicher, als mein Vater – war. Sie mag Gesellschaften. Und Politik.«

»Politik? Welche?«

»Die der Republikaner.« Jetzt lächelte Frank und sah Tom an.

»Sie ist die zweite Frau deines Vaters, glaube ich.« Tom meinte das im Nachruf gelesen zu haben.

»Ja.«

»Und du hast ihr gesagt, wo du bist?«

»Na ja … Nein. Hab eine Nachricht hinterlassen, ich würde nach New Orleans gehen, weil sie wissen, daß ich die Stadt mag. Im Hotel Monteleone habe ich schon mal übernachtet, alleine. Ich mußte vom Haus bis zur Bushaltestelle laufen, denn wenn mich Eugene, unser Chauffeur, zum Bahnhof gefahren hätte – ich weiß auch nicht, dann hätten sie womöglich gemerkt, daß ich nicht nach New Orleans wollte. Ich wollte einfach weg, allein, ohne fremde Hilfe, also bin ich zu Fuß los und mit dem Bus nach Bangor und von dort nach New York und hab einen Flug nach Europa erwischt. – Darf ich?« Frank langte nach einer Zigarette in einem silbernen Becher. »Bestimmt hat meine Familie im Monteleone angerufen und herausgefunden, daß ich nicht dort war – das erklärt dann … Ich weiß es, hab in der Tribune davon gelesen, die kaufe ich mir manchmal.«

»Wann nach der Beerdigung bist du fort?«

Frank mühte sich um eine genaue Antwort: »Sieben, acht Tage danach.«

»Also, warum telegraphierst du deiner Mutter nicht, es ginge dir gut, du wärst in Frankreich und wolltest noch ein bißchen bleiben? Ist doch langweilig, dieses Versteckspiel, oder?« Andererseits fand Frank unter Umständen Vergnügen an dem Spiel, dachte Tom.

»Im Augenblick will ich eigentlich keinen Kontakt zu ihnen. Ich will allein sein. Frei.« Er klang fest entschlossen.

Tom nickte. »Mindestens weiß ich jetzt, warum dein Haar hochsteht. Du trugst es früher links gescheitelt.«

»Stimmt.«

Madame Annette brachte ein Tablett mit dem Kaffee herein. Beide standen auf, Tom sah auf seine Uhr: noch nicht einmal zehn. Warum war Frank Pierson davon ausgegangen, daß er bei ihm Verständnis finden würde? Weil er, Tom Ripley, nach den Zeitungsberichten, die Frank womöglich hatte einsehen können, einen zwielichtigen Ruf hatte? Ob auch der Junge etwas Unrechtes getan hatte? Etwa seinen Vater getötet, ihn von der Klippe gestoßen?

»Ähem.« Tom räusperte sich – warum, wußte er auch nicht – und schlenderte zum Couchtisch. Ein beunruhigender Gedanke. War er ihm wirklich erst jetzt gekommen? Tom wußte es nicht. Doch damit sollte der Junge herausrücken, wenn und wann er wollte. »Kaffee!« verkündete er entschieden.

»Vielleicht sollte ich lieber gehen?« Toms Blick auf die Uhr war dem Jungen nicht entgangen.

»Nein, nein, ich dachte nur an Héloïse. Sie wollte vor Mitternacht zurück sein, doch bis dahin ist noch lange Zeit. Setz dich.« Tom holte den Brandy vom Barwagen. Je mehr Frank heute abend redete, desto besser; außerdem würde er ihn ja heimfahren. »Cognac.« Tom schenkte dem Jungen ein und sich selbst genauso viel, obwohl er das Zeug nicht mochte.

Frank sah auf seine Armbanduhr. »Ich werde gehen, bevor Ihre Frau kommt.«

Héloïse war für den Jungen wohl eine weitere Person, die seine wahre Identität entdecken könnte. »Leider werden sie die Suche ausweiten, Frank. Wissen sie nicht bereits, daß du in Frankreich bist?«

»Keine Ahnung.«

»Setz dich. Ganz bestimmt wissen sie das. Sobald sie mit Paris durch sind, könnten sie dich sogar in einem kleinen Ort wie Moret aufspüren.«

»Nicht wenn ich alte Klamotten trage, Arbeit habe – und einen anderen Namen.«

Eine Entführung, dachte Tom, könnte als nächstes kommen, möglich war es auf jeden Fall. Er wollte Frank nicht an die Entführung des Getty-Sohnes erinnern, an eine Suche wie mit der Lupe, die doch vergeblich geblieben war: Die Entführer hatten dem Jungen ein Ohrläppchen abgeschnitten, zum Beweis, daß sie ihn hatten, und die drei Millionen Dollar Lösegeld kassiert. Auch Frank Pierson wäre ein dicker Fisch. Sollten ihn Gauner irgendwo wiedererkennen (und sie würden genauer hinschauen als andere Leute), wäre es profitabler, den Jungen zu entführen, als der Polizei einen Hinweis zu geben. »Warum hast du den Paß deines Bruders genommen? Hast du keinen eigenen?«

»Doch. Einen ganz neuen.« Frank hatte auf dem Sofa Platz genommen, in derselben Ecke wie zuvor. »Weiß auch nicht. Kann sein, weil Johnny älter ist, das schien mir sicherer. Und wir sehen uns in etwa ähnlich. Nur daß er blonder ist.« Frank schien sich vor Scham zu winden.

»Kommst du mit Johnny aus? Magst du ihn?«

»Ach ja, schon. Klar mag ich ihn.« Frank sah Tom an.

Eine ehrliche Antwort, Tom spürte das. »Und wie war das mit deinem Vater?«

Frank sah weg, zum Kamin. »Ist schwer, über ihn zu sprechen, seit …«

Tom ließ ihn mit sich ringen.

»Zuerst wollte er, daß sich Johnny für Pierson interessiert – für die Firma, meine ich. Dann wollte er dasselbe von mir. Johnny schafft es in Harvard nicht auf die Business School, oder er will es nicht. Er interessiert sich für Fotografie.« Frank betonte das Wort wie etwas Groteskes und sah Tom kurz an. »Also hat Dad angefangen, mich zu bearbeiten. Das war – ach, über ein Jahr geht das schon so. Ich habe wieder und wieder gesagt, ich wüßte es nicht. Der Konzern ist nämlich sehr groß, und warum sollte ich ihm mein ganzes Leben opfern?« Zorn blitzte in seinen braunen Augen auf.

Tom wartete weiter.

»Also – nein, ehrlich gesagt, so gut haben wir uns wohl nicht verstanden.« Frank nahm die Kaffeetasse. Den Brandy hatte er nicht angerührt, brauchte ihn vielleicht auch nicht, denn er war ja jetzt in Fahrt.

Die Sekunden vergingen, aber vom Jungen kam kein Wort mehr. Tom spürte, daß noch mehr Schmerz in ihm steckte, erbarmte sich und sagte: »Ich habe gesehen, daß dir der Derwatt aufgefallen ist.« Er nickte zum Mann im Sessel über dem Kamin. »Gefällt er dir? Mein Lieblingsbild.«

»Ich kenne es nicht. Das dort aber, aus einem Katalog.«

Er meinte Die roten Stühle, einen echten Derwatt. Tom wußte auch gleich, wo er es gesehen haben könnte – in einem Katalog der Galerie Buckmaster. Inzwischen bemühten sie sich dort, keine Fälschungen mehr aufzunehmen.

»Waren einige Bilder wirklich gefälscht?« fragte Frank.

»Keine Ahnung.« Tom gab sich alle Mühe, ehrlich zu klingen. »Bewiesen wurde das nie. Nein, ich meine mich zu erinnern, daß Derwatt nach London gekommen wäre, um die Echtheit bestimmter Gemälde zu bestätigen.«

»Ja, ich dachte, Sie könnten dort gewesen sein, weil Sie die Besitzer der Galerie kennen, nicht?« Er lebte etwas auf. »Mein Vater hat nämlich einen Derwatt.«

Tom war froh, ablenken zu können: »Welchen denn?«

»Das Bild heißt Der Regenbogen. Kennen Sie es? Beigetöne als Untergrund, darüber ein Regenbogen, vor allem in Rot. Alles verwischt und gezackt. Man weiß nicht, welche Stadt gemeint ist, Mexico-City oder New York.«

Tom kannte es. Eine von Bernard Tufts’ Fälschungen. »Jetzt weiß ich wieder«, sagte Tom, wie in liebevoller Erinnerung an ein echtes Bild. »Dein Vater mochte Derwatt?«

»Wer nicht? Seine Bilder haben etwas Warmes – etwas Menschliches, besser gesagt –, das man in der modernen Malerei nicht immer findet. Ich meine, wenn man Wärme will. Francis Bacon ist hart und realistisch, doch das Bild dort ist das auch, selbst wenn es nur zwei kleine Mädchen zeigt.« Der Junge warf einen Blick über die Schulter auf die beiden kleinen Mädchen auf den roten Stühlen vor einem flammend roten Feuer – ein Gemälde, das man schon wegen des Sujets warm nennen konnte, aber Tom wußte, daß Frank mit Wärme Derwatts innere Einstellung meinte, die sich immer wieder in seinen Konturen von Körpern und Gesichtern zeigte.

Seltsamerweise war Tom persönlich gekränkt, weil der Junge offensichtlich nicht dem Mann im Sessel den Vorzug gab – einem Bild, das die gleiche Wärme des Malers ausstrahlte, auch wenn weder Mann noch Sessel in Flammen stand. Das Werk war aber nicht echt. Deshalb gefiel es Tom auch besser. Wenigstens hatte Frank noch nicht gefragt, ob es gefälscht sein könnte, denn falls er das täte, mußte er etwas gehört oder gelesen haben. »Ich sehe, Gemälde gefallen dir.«

Der Junge wand sich ein wenig. »Rembrandt mag ich sehr. Vielleicht finden Sie das seltsam. Mein Vater besitzt einen. Er zeigt ihn nicht, hat ihn irgendwo in einem Safe liegen. Aber ich habe das Bild ein paarmal gesehen. Nicht sehr groß.« Frank räusperte sich, setzte sich auf. »Allerdings zum Vergnügen …«

Darum ging es doch bei der Malerei, dachte Tom, ganz gleich, ob Picasso meinte, Bilder malen heiße Krieg zu führen.

»Ich mag Vuillard und Bonnard. Die sind so anheimelnd. Dieses moderne Zeug, die Abstrakten … Eines Tages werd ich sie vielleicht verstehen.«