4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Charlie Resnick

- Sprache: Deutsch

Es geschah an einem Sonntag... Ein neuer Krimi aus der Serie, mit der sich John Harvey an die Spitze der britischen Kriminalliteratur geschrieben hat. Als die 6-jährige Emily Morrison an einem ruhigen Sonntagnachmittag aus dem Garten ihrer Eltern verschwindet, befürchtet ihr Vater Michael das Schlimmste. Erst kurz zuvor wurde die in einen Müllsack verpackte Leiche eines gleichaltrigen Mädchens in einem verlassenen Lagerhaus gefunden. Keine leichte Situation für Detective Inspector Charlie Resnick: Die Öffentlichkeit ist alarmiert und ein Kindermörder auf freiem Fuß, der jederzeit ein drittes Mal zuschlagen kann ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 430

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

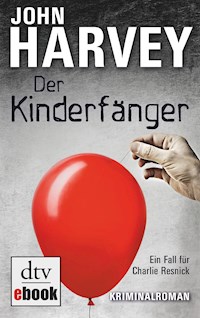

John Harvey

Der Kinderfänger

Kriminalroman

Deutsch vonMechtild Sandberg-Ciletti

Deutscher Taschenbuch Verlag

© der deutschsprachigen Ausgabe

2010 Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlags zulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Konvertierung Koch, Neff & Volckmar GmbH,

KN digital – die digitale Verlagsauslieferung, Stuttgart

eBook ISBN 978-3-423-42181-2 (epub)

ISBN der gedruckten Ausgabe 978-3-423-21202-1

Ausführliche Informationen über unsere Autoren und Bücher finden Sie auf unserer Website

www.dtv.de/ebooks

Für Colin:

dafür, dass er an dieses Buch glaubte —

und sich diesen Glauben auch bewahrte.

1

Der Typ saß auf der anderen Seite der Bar und starrte Raymond an, herausfordernd, los, komm schon, sag was: der junge Typ, der ihn beinahe abgestochen hätte, der mit dem Messer.

Vor sechs Wochen war es gewesen, auch an einem Samstagabend. Allerdings war es deutlich kälter gewesen, Raymond konnte seinen Atem sehen, als er am »Royal« vorbei zum Platz hinuntergegangen war. Es gab keinen Grund, warum sie einem hätten auffallen sollen, nichts Besonderes war an ihnen, vier junge Männer in Hemdsärmeln, neunzehn oder zwanzig Jahre alt, die einen draufmachen wollten; weiße Hemden und neue Krawatten, am selben Morgen bei River Island oder Top Man gekauft, dunkle Hosen lose auf den Hüften, die geballten Fäuste tief in den Taschen. Sie waren laut. Quatschten die kichernden Mädchen an, die in kurzen Röcken oder Shorts auf hohen Absätzen vorbeistöckelten.

»Hey, du!«

»Was?«

»Du da!«

»Ja?«

Raymond hatte einen von ihnen angerempelt, wenn man es überhaupt so nennen konnte; er hatte mit der Schulter leicht sein Hemd gestreift, als er sich seitlich am Schaufensterglas von Debenhams vorbeidrückte.

»Hey, pass gefälligst auf, du Scheißer.«

»Okay, ich wollte nicht …«

Die vier rückten geschlossen näher, kein Raum für Erklärungen.

»Ehrlich …« Eine beschwichtigende Geste. Raymond hob beide Hände: ein Fehler.

Der Typ, der ihm am nächsten stand, schlug zu, eigentlich war es mehr ein Stoß als ein Schlag, aber kräftig genug, um ihn gegen das glatte, kalte Glas zu werfen; sein erschrockener Blick stachelte sie nur noch mehr an.

»Scheißkerl.«

Dann gingen sie alle zusammen auf ihn los; Schläge, die er kaum spürte, aber er ging in die Knie. Einer von ihnen holte aus und trat mit frisch poliertem Schuh zu, Raymond schrie auf, und das gefiel ihnen natürlich. Sie wollten alle etwas davon haben, ihn richtig verdreschen, während der Rest der Stadt einen großen Bogen um sie machte, noch ein paar Bier, noch ein paar Lacher, der Abend war ja erst halb um, und sie wollten alle ihren Spaß haben.

Raymond bekam ein Bein zu fassen und hielt es fest. Ein Absatz bohrte sich in seine Wade, er schlug die Zähne in den Oberschenkel und biss mit aller Kraft zu.

»Scheiße! Du Arschloch.«

»Wichser.«

Jemand packte ihn vorn am Hemd und riss ihn hoch. Ein zornbleiches Gesicht. Schmerz. Als Raymond rückwärts gegen die Scheibe taumelte, sah er kurz die Klinge, das Messer. Dann war es auch schon wieder in irgendeiner Hosentasche verschwunden, und sie waren weg. Überheblich stolzierten sie über die Straße, ehe sie zu laufen begannen.

Jetzt blickte Raymond wieder in dieses Gesicht, braune Augen, der dunkle Schatten eines Schnurrbarts; der Messerstecher saß mit drei anderen Typen an einem Tisch. Sie steckten die Köpfe zusammen, während ein Mädchen mit violetten Knutschflecken und schwarzem Dauerwellenhaar krampfhaft versuchte, einen Witz fertig zu erzählen, obwohl sie vor Lachen kaum noch sprechen konnte. Doch der Typ, den Raymond erkannt hatte, hörte gar nicht richtig zu, er wusste jetzt, wer Raymond war, erinnerte sich; mit großspuriger Geste stand er auf und ging mit dem leeren Glas in der Hand zum Tresen. Bestellte noch ein Lager, Heineken vom Fass, bezahlte, wartete auf sein Wechselgeld und ließ Raymond dabei nicht aus den Augen. Ein Lächeln jetzt, als er sich aufrichtete, der Mund aber blieb hart. Komm doch her, du Schwuchtel, du schwules Stück Scheiße, was willst du, hm?

Raymond hatte sich an jenem Abend vor Wochen vorsichtig aufgesetzt und an das Schaufenster gelehnt, während die Passanten über seine ausgestreckten Beine hinwegstiegen oder um sie herumgingen. Zuerst hatte er sich nicht getraut, das weiche Fleisch oberhalb seiner Hüfte zu betasten, wo das Messer eingedrungen war. Unsicher auf den Beinen, alle zehn Schritte pausierend, hatte er sich schließlich an dem Rondell aus niedrigen Büschen vorbeigeschleppt, in denen ein ausrangierter Slip, matschige Erbsen, Pizzareste und Pappschachteln von Kentucky Fried Chicken und Burger King hingen, weiter an den Toiletten vorüber zum Taxistand am unteren Ende des Platzes.

»Queens«, sagte er und zuckte zusammen, als er sich auf den Sitz schob.

»Welcher Eingang?«

»Notaufnahme.«

Ein paar verkleidete Frauen tanzten Polonaise auf dem Fußgängerüberweg vor ihnen – Minni Maus, Lady Marian, Madonna –, ein lärmender Junggesellinnenabschied.

Vor dem Krankenhaus beschimpfte der Fahrer Raymond, weil er ihm den Sitz vollgeblutet hatte, und wollte ihm das doppelte Fahrgeld abknöpfen. Die Frau an der Aufnahme musste ihn dreimal bitten, seinen Namen zu buchstabieren, und Raymond gab jedes Mal eine andere Schreibweise an; nicht im Traum würde er ihr seinen richtigen Namen nennen. Sie reinigten die Wunde so weit, dass sie einen Notverband anlegen konnten, verabreichten ihm eine Dosis Paracetamol und setzten ihn in einen Korridor. Dort wartete er. Nach beinahe einer Stunde hatte er die Nase voll von der Warterei, nahm sich oben am Haupteingang noch einmal ein Taxi und fuhr nach Hause.

In den ersten Tagen löste er jedes Mal, wenn er auf die Toilette ging, das Pflaster, mit dem er den Verband fixiert hatte, um nach Anzeichen einer Infektion zu suchen, ohne eigentlich zu wissen, wie diese aussehen könnten. Doch er sah nichts weiter als eine dunkler werdende Kruste, höchstens zweieinhalb bis drei Zentimeter breit, und rundherum einen schönen Bluterguss, der seine Farbe täglich änderte.

Er ging wieder zur Arbeit, und wenn er sich nicht gerade streckte oder schwere Rinderhälften schleppte, vergaß er beinahe, was passiert war. Aber das Gesicht, so dicht vor seinem eigenen, als die Klinge in sein Fleisch eindrang, das würde Raymond garantiert nicht vergessen – erst recht nicht mehr jetzt, wo es keine sechs Meter von ihm entfernt war. Der Typ hatte sich wieder zu seinen Freunden gesetzt, aber in gewissen Abständen flog sein Blick noch immer zu Raymond. Was? Bist du immer noch hier? Keinesfalls sollte dieser Typ glauben, dass er Angst vor ihm hätte. Raymond zählte lautlos bis zehn und stellte sein Glas ab, zählte noch einmal bis zehn, wartete, bis der Typ ihn direkt ansah, und zwang sich, dem Blick standzuhalten – na bitte –, bevor er hinausging, als wäre nichts.

Aber draußen im Korridor ging er nicht nach links zur Straße, sondern rechts die Treppe hinunter zur Herrentoilette. Drinnen war nur ein Mann in einem kurzärmeligen karierten Hemd, der, eine Hand an die Wand gestützt, leicht vornübergeneigt dastand und hingebungsvoll pinkelte. Raymond betrat die erste Kabine, kein Riegel, nahm deshalb die zweite und schob eilig den Riegel vor. Er zog den Reißverschluss seiner Lederjacke auf – vierzig Pfund an dem Stand gleich beim Fischmarkt, ein einmaliges Angebot – und griff in die Innentasche. Den geriffelten Griff des Stanley-Messers zu fühlen hatte etwas Beruhigendes. Der Daumennagel, mit dem er die Klinge aufschnappen ließ, war beinahe bis zum Nagelbett abgekaut. Draußen im Pissoir sang jemand »Scotland the Brave«; in der Nachbarkabine übergab sich jemand. Raymond ließ das Messer geschickt auf- und zuschnappen, auf und wieder zu. Mit der Spitze schnitzte er seine Initialen in die Wand unter dem Spülkasten und machte zum Schluss aus dem R ein B und aus dem C ein D. Während das Messer die Farbe ritzte, malte er sich ein Aufeinandertreffen mit dem Messerstecher aus, irgendwo, wo es richtig voll war, oder auch an einem stillen Ort, das war egal: Wichtig war nur, dass der Kerl wusste, wen er vor sich hatte, wenn Raymond ihn mit der Klinge bearbeitete. »Raymond Cooke.« So würde er es sagen. Brüllen war nicht nötig, sanftes Flüstern reichte. »Raymond Cooke. Weißt du noch?«

Im Lokal, wo jetzt mehr los war, brauchte Raymond einen Moment, um festzustellen, dass der Typ verschwunden war.

2

Das kleine Mädchen war seit September verschwunden. Zwei Monate schon; insgesamt dreiundsechzig Tage. Seit dem Tag von Resnicks erstem Heimspiel in der neuen Spielzeit. Alle Jahre wieder nahm er bei diesem ersten Kräftemessen mit der gleichen Begeisterung seinen Platz auf der Tribüne im Meadow-Lane-Stadion ein. Ein neuer Spieler in der Abwehr, in der Sommerpause eingekauft; und von der letzten Seite der Lokalzeitung strahlten die beiden Torjäger, die versprachen, sich auf der Jagd nach Rekorden gegenseitig zu übertrumpfen; gute Leute waren aus der Jugendmannschaft und von den Amateuren gekommen – hatten nicht zwei aus dem Team schon in der Jugendnationalelf gespielt? Als er nach dem Abpfiff niedergeschmettert von einem 0:0 mit einer grölenden Gruppe gegnerischer Fans das Stadion verließ, dachte er daran, auf der Dienststelle vorbeizuschauen, aber dann ließ er es lieber. Er hatte gehört, dass Forest 4:1 gewonnen hatte, und auf die sarkastischen Bemerkungen seiner Kollegen, dass er wieder einmal aufs falsche Pferd gesetzt habe, konnte er verzichten. Als brauchte er sie, um das zu wissen; als würde es nicht genau darum gehen. Jedenfalls zum größten Teil.

So kam es, dass nicht der Inspector selbst, sondern sein Sergeant der ranghöchste Beamte im Dienstraum des CID war, als der Anruf einging.

Dabei hätte eigentlich auch Graham Millington nicht auf der Dienststelle sein sollen, sondern daheim in seinem Garten. Oder in Somerset. In Taunton, genauer gesagt. Bei der Schwester seiner Frau und ihrem langweiligen Ehemann, um sich bei widerlich schmeckendem Earl Grey und Eiersandwiches endlose Tiraden über die steigenden Verbrechenszahlen, das Ozonloch und die schwindende Unterstützung für die Konservativen anzuhören. Ach ja, und natürlich über Jesus. Als überzeugte christlich-konservative Umweltschützer, die hoch oben zur grünen Rechten Gottes saßen, hätten die beiden ihm zum Salat aus organischem Anbau wahrscheinlich viele gute Ratschläge gegeben, wie man den sauren Regen von sich fernhielt.

Aber Millingtons langes Gesicht und sein hartnäckiges Geunke über Staus auf der M5 hatten schließlich ihre Wirkung getan. »Gut«, hatte seine Frau gesagt und die Arme verschränkt, »dann fahren wir eben nirgendwohin.« Ohne weitere Diskussion hatte sie sich daraufhin mit einem illustrierten Führer durch die Tate Gallery, einer neuen Biografie von Stanley Spencer und ihren Ohrstöpseln ins Wohnzimmer verzogen: Der Kunstgeschichtekurs in diesem Semester begann mit einem neuen Blick auf die britischen Fantasten. Millington hatte ein paar Dahlien hochgebunden, die verwelkten Blüten der letzten Rosen abgeknipst und ernsthaft überlegt, ob er nicht gleich noch eine Oberflächendüngung über den Rasen gießen sollte. Er trug schwer am Unmut seiner Frau, die auf dem neu bezogenen Sofa lag und sich mit vorwurfsvoller Miene diese fürchterlichen Gemälde ansah, die sie ihm gezeigt hatte. Was war das gleich wieder gewesen? Diese blöden Kühe in Cookham. Heiliger Strohsack.

Er war keine zehn Minuten im Büro, der Tee hatte noch nicht einmal richtig gezogen, als das Telefon läutete. Gloria Summers. Zuletzt um kurz nach dreizehn Uhr auf einer der Schaukeln im Lenton-Park gesichtet. Verwandte, Nachbarn, Freunde – niemand hatte sie gesehen, seit ihre Großmutter sie allein zurückgelassen hatte, weil sie zwei Straßen weiter schnell etwas einkaufen wollte. Bleib schön hier, ja, sei brav. Gloria Summers, sechs Jahre alt.

Millington notierte die Einzelheiten, trank einen Schluck Tee und rief Resnick an. Wenn der Chef erst einmal einbezogen war, würde er wahrscheinlich selbst mit den Eltern des Kindes sprechen wollen. Denn davor graute Millington mehr als vor allem anderen: in diese zerbrechenden Gesichter zu blicken und Lügen zu erzählen.

Der Anruf enthob Resnick einer schwierigen Entscheidung: Den Samstagabend am Tresen im polnischen Klub zu verbringen, mit dem Wunsch, er wäre zu Hause geblieben, oder den Samstagabend zu Hause zu bleiben, mit dem Wunsch, er wäre in den Klub gegangen. Er sprach mit Maurice Wainright, vergewisserte sich, dass alle Suchtrupps alarmiert und Streifenwagen umgeleitet waren, und erfuhr, dass noch keine neuen Informationen eingegangen waren. Sechs Uhr. Er vermutete, der Superintendent hörte Radio. Er hatte recht.

»Na, Ihre Mannschaft hat sich ja nicht gerade mit Ruhm bekleckert, Charlie«, sagte Jack Skelton.

»Sie kamen irgendwie nicht in die Gänge, Sir.«

»Und der Endspurt ist wahrscheinlich wie gewohnt zu spät gekommen.«

»Das fürchte ich auch, Sir«, sagte Resnick und berichtete ihm dann vom Verschwinden des kleinen Mädchens.

Skelton sagte nichts. Im Hintergrund war ein Nachrichtensprecher zu hören, übertönt von einer Frauenstimme, wahrscheinlich der von Skeltons Frau oder Tochter, Resnick konnte es nicht mit Sicherheit sagen.

»Fünf Stunden, Charlie. So lang ist das noch nicht her.«

Das Kind konnte von der Schaukel gesprungen sein, gemerkt haben, dass seine Großmutter nicht mehr da war, sich in Panik auf die Suche gemacht und dabei verlaufen haben. Irgendeine Mutter, irgendjemand, der eigentlich gescheiter hätte sein sollen, konnte es zusammen mit Freunden der eigenen Kinder zu Cola und Kuchen mit nach Hause genommen und die Bande vor ein Zeichentrickvideo mit vermenschlichten Tieren gesetzt haben, die die scheußlichsten Gewalttaten verübten, worüber die Kleinen Tränen lachten. Es konnte auch sein, dass es auf eine Geburtstagsfeier mitgenommen worden war und nun mit klebrigen Popcorn-Händen im »Savoy« saß. Das alles war möglich, es war natürlich alles schon vorgekommen.

Es gab aber auch noch andere Möglichkeiten … Weder Resnick noch Skelton brauchten den bedrückenden Gedanken auszusprechen.

»Sie fahren zu der Kleinen nach Hause«, sagte Skelton, und es war keine Frage.

»In Ordnung. Ich fahre jetzt gleich.«

»Halten Sie mich auf dem Laufenden.«

Resnick setzte die kleine Katze, die ihm auf den Schoß geklettert war, um sich kraulen zu lassen, auf den Boden und machte sich auf den Weg.

Draußen wurde es dunkel. Vereinzelte Lichter in den Fenstern ließen das Hochhaus wie ein unvollendetes Puzzle erscheinen. Zwischen dem Kino und dem Parkhaus, das Tag und Nacht geöffnet war, bog Resnick von der Hauptstraße ab. Er parkte hinter der Kurve der Zufahrtsstraße. Eine Gruppe gelangweilter Jugendlicher, der älteste höchstens vierzehn, löste sich auf, als er sich dem Haus näherte. Er war überrascht, dass der Aufzug funktionierte. Weniger überraschend waren der beißende Uringestank und die Schmierereien an den Wänden, Liebesschwüre und Hassparolen.

Die Tür von Nummer 37 war in einem matten Dunkelgrün lackiert, das eine Pinselbreite vor dem unteren Ende dünner wurde, als wäre dem Anstreicher entweder die Farbe oder die Lust ausgegangen.

Resnick läutete und klapperte sicherheitshalber gleich noch mit der Briefkastenklappe.

Die gedämpften Lachsalven aus einem Fernseher wurden etwas leiser.

»Wer ist da?«

Resnick trat zurück, damit man ihn durch den Spion in der Tür besser sehen konnte, und hielt seinen Dienstausweis hoch. Durch das Fischaugenobjektiv sah Edith Summers verzerrt einen Mann mit großem, wuchtigem Körper und breitem Gesicht in einem offenen Regenmantel; der Knoten seiner gestreiften Krawatte hing mehrere Zentimeter unter dem Hemdkragen, an dem ein Knopf fehlte.

»CID, Detective Inspector Resnick. Ich würde gern mit Ihnen über Gloria sprechen.«

Zwei Riegel wurden umständlich zurückgeschoben, eine Kette wurde gelöst, der Türknauf gedreht.

»Mrs Summers?«

»Haben Sie sie gefunden?«

Er schüttelte den Kopf. »Leider nicht, nein. Noch nicht.«

Edith Summers’ Schultern sanken; die Angst hatte schon fast alle Hoffnung verdrängt. Ihre Augen waren rot, wund von ihren Tränen. Zermartert von Selbstvorwürfen stand sie an der Tür ihrer Wohnung und sah Resnick an.

»Mrs Summers?«

»Edith Summers, ja.«

»Darf ich reinkommen?«

Sie trat zur Seite und führte ihn dann durch den kurzen Flur ins Wohnzimmer: ein Fernsehgerät, ein Goldfischglas, Strickzeug, Fotografien, die schief in den Rahmen klemmten. Im Fernsehen, kaum hörbar, beschwatzte ein Mann mit weißem Smoking und Perücke gerade ein älteres Ehepaar, sich für eine traumhafte Gefrierkombination noch ein bisschen lächerlicher zu machen. In einer Ecke, unter einem quadratischen Tischchen mit angeschraubten Beinen und goldlackiertem Rand, schauten aus einem grünen Plastikbeutel Arme und Köpfe mehrerer Puppen hervor.

»Sie sind Glorias Großmutter?«

»Ihre Oma, ja.«

»Und ihre Mutter?«

»Sie lebt hier bei mir.«

»Die Mutter?«

»Gloria.«

Resnick versuchte, das dumpfe Dröhnen der Bässe aus einer Anlage im Stock über ihnen auszublenden, Hip-Hop oder Rap, er war nicht sicher, ob er überhaupt den Unterschied kannte.

»Sie haben sie nicht mehr gesehen?«, fragte Resnick. »Es hat sich niemand bei Ihnen gemeldet?«

Sie sah ihn an, ohne zu antworten, und zupfte an ihren Haaren. Resnick setzte sich, sie sich auch, beide in Sessel mit geschwungenen hölzernen Armlehnen, dünnen Kissen und gepolstertem Rücken. Er wünschte, er hätte Lynn Kellogg mitgenommen, und überlegte, ob er nach der Küche fragen und eine Kanne Tee kochen sollte.

»Sie hat immer hier bei mir gelebt. Ich habe sie aufgezogen.«

Edith Summers klopfte eine Zigarette aus einer Packung, die sie in ihrer Strickjackentasche verstaut hatte, und zündete sie mit einem Streichholz an. Der Gasofen war heruntergedreht, die Flammen brannten in der Mitte blau.

»Wie mein eigenes Kind.«

Sie lehnte sich zurück und zog geistesabwesend den weiten Rock ihres Hemdblusenkleides über den Knien zurecht. Die Strickjacke um ihre Schultern war mit schwarzem Kettenstich verziert. An den Füßen trug sie Pantoffeln, einer noch mit einem nicht mehr ganz weißen Wollpompon. Ihr knapp schulterlanges Haar war noch fast ganz dunkel. Sie hätte jedes Alter zwischen vierzig und fünfundfünfzig haben können; wahrscheinlich, dachte Resnick, war sie etwa gleich alt wie er.

»Sie ist entführt worden, stimmt’s?«

»Das wissen wir nicht.«

»Irgend so ein Schwein hat sie mitgenommen.«

»Das wissen wir nicht.«

»Ihr wisst beschissen wenig!«

Plötzlich aufwallender Zorn rötete ihr Gesicht. Mit einer schnellen Bewegung drehte sie den Fernsehapparat auf volle Lautstärke und jäh wieder herunter. Dann rannte sie ohne eine Erklärung aus dem Zimmer und kam mit einem Schrubber zurück, den sie wütend mehrmals gegen die Zimmerdecke stieß.

»Hört endlich mit dem verdammten Krach auf!«, schrie sie.

»Mrs Summers …«, begann Resnick.

Oben drehte jemand den Sound noch lauter, sodass die Bässe die Wände beben ließen.

»Soll ich hinaufgehen und mit den Leuten reden?«, erbot sich Resnick.

Edith Summers setzte sich wieder. »Das können Sie sich sparen. Sobald Sie denen den Rücken zudrehen, wird’s nur noch schlimmer.«

»Sie halten es nicht für möglich«, sagte Resnick, »dass Gloria bei ihrer Mutter ist?«

Sie lachte kurz und hart. »Ausgeschlossen.«

»Aber sie besucht ihre Tochter doch?«

»Alle Jubeljahre mal. Wenn sie gerade Lust hat.«

»Sie lebt also hier? In der Stadt, meine ich?«

»Na klar lebt die hier.«

Resnick zog sein Notizbuch heraus. »Könnten Sie mir vielleicht ihre Adresse geben?«

»Ihre Adresse? Ich kann Ihnen die Namen von ein paar Pubs nennen.«

»Wir müssen alles überprüfen, Mrs Summers. Wir müssen …«

»Sie müssen Gloria finden. Sonst gar nichts. Sehen Sie zu, dass Sie sie finden, um Gottes willen. Hier. Schauen Sie.« Sie war wieder aufgestanden, nahm erst eines der Fotos zur Hand, dann ein anderes und schnitt sich den Finger am Glasrand, als sie es aus dem Rahmen löste.

Resnick betrachtete das Bild. Ein kleines Mädchen mit rundem Gesicht und krausen Locken in einem hellen Kleid. Dieses Bild würde auf den Titelseiten sämtlicher Zeitungen erscheinen und in Millionen Wohnzimmer ausgestrahlt werden, zusammen mit der Bitte um Hinweise, vorgetragen von Resnick oder – besonders würdevoll und ernst – von Superintendent Jack Skelton.

Die Hinweise gingen ein; beinahe zwei Wochen lang wurden sie mit Beobachtungen und Gerüchten, Beschuldigungen und Prophezeiungen überschüttet, dann jedoch, als sich offenbar kaum etwas tat, flaute das öffentliche Interesse ab. Statt Glorias Bild gab es nur noch eine kurze Notiz auf Seite fünf unten, und nachdem die Polizei jeder möglichen Spur nachgegangen war, gab es gar nichts mehr.

Kein einziger Anhaltspunkt.

Die Ermittlungen festgefahren.

Keine Spur von Gloria.

Man sah das Foto noch hier und dort in der Stadt auf Plakaten, schmutzig, bekritzelt, zerfetzt, unbeachtet.

Irgend so ein Schwein hat sie mitgenommen.

Dreiundsechzig Tage.

3

Immer wenn Raymond sich die Finger unter die Nase hielt, roch er es. Seine Hände waren wie imprägniert damit, und auch seine Arme, vor allem an den Innenseiten, wo das Fleisch dagegenschlug, wenn er es ächzend von den Haken wuchtete, die von dem Förderband in der überdachten Halle herabhingen. Er konnte sich schrubben, bis die Haut abging, sich mit Bimsstein und harten Bürsten traktieren, der Geruch ließ sich nicht vertreiben. Nicht von Fingern und Armen, nicht von Schultern und Rücken. Sogar in seinen Haaren saß er. Egal ob Shampoo, Seife, Deo oder Rasierwasser, Dusche oder Vollbad, nichts half, Raymond trug ihn mit sich wie eine zweite Haut.

»He, Ray. Ray, komm doch mal her. Hör zu. Ich kann dir einen Job verschaffen, wenn du willst.«

»Lass ihn, Terry. Lass ihn einfach. Kannst dir deine Worte sparen.«

»Nein, nein. Im Ernst. Wirklich. Wenn er Arbeit sucht – ich kenne da einen Kerl, mit dem kann ich mal reden.«

»Wenn der wirklich arbeiten wollte, würde er sich morgens eher aus dem Bett bequemen.«

»Wenn er’s nicht braucht …«

»Was der braucht, ist ein Tritt in den Hintern.«

»Jackie, er ist kein Rotzbengel mehr. Er ist ein erwachsener Mann.«

»Erwachsen? Schau ihn dir doch an.«

»Was gibt’s denn an ihm auszusetzen?«

»Was zum Teufel gibt’s nicht an ihm auszusetzen?«

»Ihm fehlt doch nur ein Job.«

»Und alles andere auch.«

»Jackie!«

»Ist ja auch egal, er hat sowieso kein Interesse. Er hat Jobs bis zum Abwinken gehabt. Und wie lang hat er durchgehalten? Längstens drei Wochen, vielleicht einen Monat. Einmal, ein einziges Mal, glaube ich, hat er einen Monat durchgehalten. Ehrlich, Terry, auch wenn er mein Sohn ist, ich kann dir nur sagen, wenn du dich für den einsetzt, landest du nur in der Scheiße. Er ist es nicht wert.«

»Er ist dein eigen Fleisch und Blut.«

»Da habe ich manchmal meine Zweifel.«

»Jackie!«

»Was?«

»Gib dem Jungen eine Chance.«

»Wenn dir so viel dran liegt, dann gib du ihm doch eine.«

»Sag ich doch die ganze Zeit. Ich kann ihm helfen. Ray, Raymond, he, hör mir mal zu. Ich kenne da einen Kerl vom Snookerspielen, der schuldet mir noch einen Gefallen. Du musst mir nur versprechen, dass du mich nicht hängen lässt.«

»Na, da verlass dich mal lieber nicht drauf.«

»Jackie!«

»Was denn?«

»Wie schaut’s aus, Ray? Hast du Interesse?«

Fast ein Jahr war es her, dass sie in ihrer Stammkneipe so über ihn geredet hatten, sein Alter und Onkel Terry. Zwei Lager mit Limo und für Raymond ein Lager, an dem er fast eine Stunde lang herumnuckelte. Und da er sich von seinem Vater nicht vorwerfen lassen wollte, dass er nie seine Zeche bezahlte, hatte er die Runde ausgegeben.

»Es ist eine Fleischerei. Großhandel. Drüben bei den Sportplätzen.«

»Das ist der Schlachthof«, sagte Raymonds Vater.

»Der Job ist nicht im Schlachthof«, korrigierte sein Onkel, »sondern in der Nähe. Gleich daneben, könnte man sagen.«

»Praktisch«, meinte sein Vater.

Raymond war dort abends schon vorbeigegangen, wenn er an der Incinerator Road rechts abgebogen war: Ein ständiges elektrisches Summen drang durch die Mauer, ein feuchtwarmer Geruch, der in die Luft einfloss, manchmal so stark, dass es einen würgte und man mit angehaltenem Atem vorbeirannte, bevor die Augen zu tränen begannen und sich einem der Magen umdrehte.

»Also, Ray-o«, fragte sein Onkel, leerte sein Glas und stand auf, um sich noch eines zu holen, »was meinst du?«

»Das will ich dir sagen«, erklärte sein Vater und reichte ihm sein ebenfalls leeres Glas. »Der denkt, wozu der Stress, solange er mir noch auf der Tasche liegen kann?«

»Red mit ihm«, sagte Raymond zu seinem Onkel. »Sag ihm, dass ich es mache.«

»Gut.« Terry lachte und nahm auch noch Raymonds Glas mit.

»Was soll das?«, fauchte sein Vater ihn an. »Wieso erzählst du dem, dass du in dem gottverdammten Schlachthof arbeiten willst?«

»Dann komm ich dir wenigstens nicht mehr in die Quere«, antwortete Raymond, ohne seinen Vater anzusehen. »Und du kannst nicht mehr dauernd auf mir rumhacken.«

»Du elender Schwachkopf! Du kannst dir doch nicht mal den Hintern wischen, ohne dass dir einer sagt, wie’s geht.«

»Wir werden ja sehen.«

»O ja, wir werden sehen. Das Einzige, was wir sehen werden, ist, dass du mit eingekniffenem Schwanz winselnd wieder zu Hause antanzt.«

»So, da wären wir.« Raymonds Onkel knallte die Gläser auf den Tisch, dass es spritzte. »Trinken wir auf das neueste Mitglied der arbeitenden Bevölkerung.« Er kniff Raymond ins Ohr und zwinkerte ihm zu.

Das Haus stand in einer Sackgasse östlich vom Lenton Boulevard, rechts ein Kindergarten, links ein Pub. Hochhäuser aus grauem Beton ragten dahinter aus Gras und Asphalt in die Höhe. Wie die meisten der Häuser hier war auch dieses billig gekauft und nur notdürftig renoviert worden, ehe man die Zimmer an Arbeiter oder Studenten vermietet hatte – Akademiker und Angehörige höherer Berufsstände residierten am Park und in den Vorstädten oder lebten zumindest in Apartments und nicht in möblierten Zimmern zur Untermiete.

Raymonds Zimmer lag im ersten Stock nach hinten hinaus. Es war gerade groß genug für ein schmales Bett, einen kunststoffbeschichteten Kleiderschrank, eine Kommode mit drei Schubladen und einen Stuhl. Zum Einzug hatte der Vermieter ihm einen Tisch versprochen, den er aber nie bekommen hatte. Aber beim Abendessen hielt er ohnehin den Teller immer auf den Knien und die Augen auf den flimmernden Schwarz-Weiß-Fernseher gerichtet, und sein Frühstück aus Pulverkaffee und einem mickrigen Toast schlang er beim Anziehen hinunter. Wozu brauchte er also einen Tisch?

Im gemeinschaftlich genutzten Wohnzimmer gruppierten sich zwei Sessel und ein Sofa, alle gleichermaßen durchgesessen und mit Brandflecken auf den Armlehnen, um den gemieteten Fernsehapparat und den Videorekorder mit den Filmen aus der Videothek – ›Casual Sex‹, ›Sunset Motel‹, ›American Fighter 4: Die Vernichtung‹. Schmutzige Henkelbecher und verkrustete Müslischalen, die im Spülbecken und auf dem Abtropfbrett keinen Platz mehr gefunden hatten, stapelten sich auf dem Küchenboden; in der Bratpfanne auf dem Herd stand das Fett beinahe fingerdick. Immer wieder einmal hängte einer aus der Gruppe wechselnder Mieter einen Arbeitsplan an die Kühlschranktür, der nach wenigen Tagen wieder abgerissen wurde, weil jemand einen Zettel brauchte, um dem Milchmann eine Nachricht zu hinterlassen oder sich damit eine Zigarette anzuzünden.

Raymond blieb für sich, nuschelte »Hallo« und »Tschüs« und fiel den anderen einzig damit auf die Nerven, dass er sich nach der Arbeit stundenlang im Bad einschloss und das ganze heiße Wasser verbrauchte.

An diesem besagten Samstag gab Raymond sich mit vierzig Minuten zufrieden, hätte sich allerdings mehr Zeit gelassen, hätten die anderen nicht gegen die Tür gepoltert und lauthals die schlimmsten Spekulationen darüber angestellt, was er da drinnen unter dem Deckmantel peinlicher Reinlichkeit trieb.

Also machte er, dass er hinauskam, und lief die ausgetretene Treppe hinunter in sein Zimmer, während er sich die Ohren noch mit einem Q-Tip reinigte. Der kleine rahmenlose Spiegel, der auf dem Fensterbrett stand, zeigte ihm etliche Pickel rund um seinen linken Augenwinkel. Er drückte sie mit den Fingernägeln aus und wischte sich dann die Finger unter dem Arm, wo man es nicht sah, an seinem dunkelblauen Sweatshirt ab. Er trug eine braune Cordhose, zehn Pfund im Ausverkauf bei H&M, schwarze Stiefel mit Stahlkappe, die als Doc Martens durchgehen konnten, aber keine waren, und Socken mit einem rot-braunen Paisleymuster. Er nahm seine Lederjacke vom Drahtbügel im Schrank und spürte befriedigt, wie sie auf einer Seite leicht nach unten zog – vom Gewicht des Messers.

4

Es war noch ruhig im polnischen Klub; nur Schallplattenmusik drang aus einem anderen Raum herüber. Die Wodkatrinker am Tresen hatten noch viel Platz. Resnick ließ sich zu einem Tisch in einer Ecke führen, abseits vom sicher bald einsetzenden Gedränge und von der Tanzfläche, die sich bald füllen würde. Marian Witzaks Anruf hatte ihn nicht sonderlich überrascht, und im Grunde war er froh gewesen, dass ihm die Entscheidung abgenommen worden war. Früher, als er noch ein junger Constable und mit Elaine verheiratet war, hatte es ständig Streit gegeben, weil er so wenig freie Abende hatte. Jetzt schien er zu viele zu haben.

»Es hat dich doch nicht gestört, dass ich angerufen habe?«

Resnick goss sich den Rest seines Pilsner Urquell ein und schüttelte den Kopf.

»So ganz ohne Vorwarnung.«

»Das macht wirklich nichts.«

»Ich dachte, du würdest es vielleicht aufdringlich finden.«

»Marian, es ist völlig in Ordnung.«

»Weißt du, Charles …« Sie hielt inne und strich mit ihren langen, schmalen Fingern über den Stiel ihres Glases. Resnick musste an das Klavier neben der Verandatür in ihrem Wohnzimmer denken, an die Noten einer Polonaise, die langsam vergilbenden Tasten, »… manchmal denke ich, wenn es dir überlassen wäre, dich zu melden, würden wir uns nicht sehr oft sehen.«

Obwohl sie ihr gesamtes Erwachsenenleben in England verbracht hatte, sprach Marian immer noch so, als hätte sie ihr Englisch gelernt, indem sie sich unzählige Male sämtliche Episoden der ›Forsyte Saga‹ in flimmerndem Schwarz-Weiß angesehen und Stunden damit zugebracht hätte, die Übungssätze ihres Lehrers zu wiederholen. Das ist ein Bleistift. Was ist das? Das ist ein Bleistift.

Sie trug ein schlichtes schwarzes Kleid mit hohem Kragen und einem weißen Gürtel, der auf der Seite zu einer losen Schleife gebunden war. Wie immer war ihr Haar streng zurückgekämmt und peinlich genau festgesteckt.

»Eigentlich wollte ich heute Abend ins Theater. Shakespeare. Eine sehr gute Truppe aus London, wie ich gehört habe. Und hochgelobt. Ich habe mich die ganze Woche darauf gefreut. Kulturelle Ereignisse sind hier ja in letzter Zeit ziemlich rar.« Marian nahm einen Schluck von ihrem Getränk und schüttelte den Kopf. »Es ist jammerschade.«

»Und warum gehst du nun doch nicht?«, fragte Resnick. »Ist die Vorstellung abgesagt worden?«

»Nein, nein.«

»Ausverkauft?«

Marian ließ ein damenhaftes Seufzen hören, das früher in den Salons Herzen hätte höher schlagen lassen. »Meine Freunde, die mich eigentlich mitnehmen wollten, haben am späten Nachmittag angerufen, als ich mir schon überlegte, was ich anziehe. Der Ehemann ist erkrankt; und Frieda hat nie Autofahren gelernt …« Sie sah Resnick von der Seite an und lächelte. »Ich sagte mir, na gut, dann gehe ich eben allein, ich kann mich ja trotzdem an dem Stück freuen. Ich lasse mir ein Bad einlaufen, mache mich langsam fertig, aber die ganze Zeit ist mir klar, Charles, dass ich unmöglich allein ins Theater gehen kann.«

»Marian.«

»Ja?«

»Ich verstehe nicht ganz, worauf du hinauswillst.«

»Aber Charles, welchen Tag haben wir denn heute? Samstag. Freitag und Samstag kann man sich abends nicht mehr allein in die Stadt wagen, jedenfalls nicht als Frau, ohne Begleitung so wie ich.«

Resnick warf einen Blick auf sein Glas und die Pilsflasche daneben, beide waren leer. »Du hättest doch ein Taxi nehmen können.«

»Und wie hätte ich nach Hause kommen sollen? Ich habe im Theater angerufen, die Vorstellung ist um kurz nach halb elf zu Ende, du weißt, dass man um diese Zeit nur noch an zwei Ständen Taxen bekommt. Ich hätte bis zum Platz hinuntergehen müssen oder zum Victoria Hotel. Aber überall in der Stadt, wo man geht und steht, treiben sich diese jugendlichen Banden herum …« Zwei rote Flecken zeigten sich hoch oben auf ihren Backenknochen und betonten die Blässe ihres Gesichts, die Schmalheit ihrer Wangen. »Man ist nicht mehr sicher, Charles. Es ist so, als hätten sie Stück für Stück alles an sich gerissen. Frech und laut sind sie, und wir schauen weg; oder bleiben zu Hause und verriegeln unsere Türen.«

Resnick hätte ihr gern widersprochen, gesagt, sie übertreibe, dass es ganz so schlimm nun auch nicht war. Aber er schwieg, drehte nur sein Glas hin und her und dachte an den hochrangigen Kollegen auf der Konferenz der Police Federation, der davor gewarnt hatte, dass die Polizei auf den Straßen die Kontrolle verliere; er wisse, dass es Städte gebe, und er spreche nicht nur von London, wo kugelsichere Westen, Helme und Schilde am Wochenende zur Standardausrüstung der Streifenpolizisten gehörten.

Marian berührte seine Hand. »Wir brauchen gar nicht so weit zurückzudenken, Charles, um uns an Banden von jungen Männern zu erinnern, die die Straßen unsicher machten. Man fürchtete sie damals mit Recht.«

»Marian, das waren doch nicht wir. Das waren unsere Eltern. Oder sogar Großeltern.«

»Und deshalb sollen wir es einfach vergessen?«

»Das habe ich nicht gesagt.«

»Was dann?«

»Es ist nicht dasselbe.«

Marians Augen waren dunkel wie marmorierter Stein, wie frisch aufgeworfene Erde. »Wegen dieser jungen Männer sind unsere Eltern geflohen. Zumindest die, die nicht im Getto oder bereits tot waren. Wenn wir das vergessen, laufen wir dann nicht Gefahr, dass es sich wiederholt?«

Raymond saß seit ungefähr einer Stunde im »Malt House« – zwei Halbe und ein Kurzer – und schaute sich die Frauen an, die in Gruppen hereinkamen und wieder hinausgingen, knallig und schrill. Etwas abseits legte ein DJ Songs auf, an die Raymond sich vage entsann, ohne je deren Sänger oder Texte gekannt zu haben. Nur ab und zu wurden deutlichere Erinnerungen wach, an Eddie Van Halen oder ZZ Top, eine dieser Bands, die mit einem Haufen Krach ungefiltert auf einen einprügelten.

Raymond wurde langsam kribbelig, während er versuchte, die Typen am Tresen zu ignorieren, die ihn von Zeit zu Zeit fixierten, um ihn zu einer Reaktion zu zwingen, einer Erwiderung ihres Blicks, einem Hochziehen der Augenbrauen. Er wusste, dass sie hier nichts anfangen würden; sie würden warten, bis er aufstand, und ihm dann auf die Straße folgen. Ein paar grölende Bemerkungen, wenn er in Richtung der Sozialbauten abbog, dann würden sie ihn einkreisen und rempelnd an ihm vorbeidrängen. Erst vor einer Woche hatte er beobachtet, wie genau dort, an dieser Straße, ein Mann von so einer Bande in das Schaufenster einer Boutique gestoßen worden war. Als sie von ihm abgelassen hatten, sah sein Gesicht aus wie eine der Rinderhälften, mit denen Raymond sich in der Arbeit abmühte und die seinen Overall mit Blut tränkten.

Aber so leicht würden sie mit Raymond nicht fertig werden. Diesmal nicht. Diesmal hatte er etwas, womit er sich wehren konnte.

Er ging zur anderen Seite des Tresens hinüber; noch eine Halbe, dann war es Zeit. Ein Mädchen schlenkerte lachend ihren Arm und traf ihn aus Versehen, als er vorüberkam. Sie lachte noch lauter und drehte den Kopf, dass das dauergewellte blonde Haar wippte. Ein taxierender Blick genügte ihr, schnell und gierig, und er war abgehakt. Während Raymond auf die Bedienung wartete, beobachtete er sie. Sie trug ein blaues Kleid mit Spaghettiträgern, die auf der blassen Haut ihres Rückens etwas spannten. Er sah, wie sie einen Moment die Augen schloss und das Lied mitsang, das der DJ aufgelegt hatte, irgendeinen Soul-Scheiß aus den Charts vom letzten Jahr. Immer die gleichen blöden Texte, immer »Touch me, Baby«, immer »all night long«. Mit seinem Glas in der Hand kehrte Raymond dem Tresen den Rücken. Das Mädchen saß jetzt halb auf einem Hocker, sie war in seinem Alter, nein, jünger. Raymond erinnerte sich an den Sänger und sein Video im Fernsehen, es war einer dieser fetten Nigger in Rüschenhemd und Smoking. Zumindest glaubte er, dass es derselbe war, genau konnte man das bei diesen Typen ja nie wissen, so wie die sich alle ähnelten. Es war jedenfalls einer von denen, für die die Frauen ihre Schlüpfer auszogen und auf die Bühne warfen, damit der Kerl sich den Schweiß vom Gesicht wischen konnte. Raymond starrte das Mädchen an, und ihm wurde schlecht.

»Hey! Was glotzt du so?«

Er stellte sein halbvolles Glas ab und ging.

»Charles, warum willst du schon gehen? Es ist noch früh.« Ein Lächeln, zart, aber inständig. »Wir könnten doch noch tanzen.«

Als Resnick und Marian das letzte Mal im Klub getanzt hatten, hatte seine Exfrau sie auf dem Rückweg zu ihrem Tisch abgepasst. Elaines Stimme hatte er augenblicklich erkannt, ihr Gesicht jedoch war kaum wiederzuerkennen gewesen; auch ihr Haar nicht, das, sonst immer so sorgfältig toupiert, gebürstet und gelegt, jetzt trocken und spröde und ohne jeglichen Schnitt war; auch nicht die fleckige Haut und die schlampige Kleidung. Nur ihre anklagende Stimme war dieselbe geblieben.

Die vielen Briefe, die ich dir geschrieben habe, und nicht einen hast du beantwortet. Und wenn ich dich angerufen habe, weil ich es vor Schmerz nicht aushielt, hast du ohne ein Wort aufgelegt.

Wenn er in dem Moment nicht gegangen wäre, hätte er zugeschlagen – der einzige üble Ausrutscher, der ihm zum Glück nie passiert war.

Resnick war nicht nach Tanzen und so gab er Marian zum Abschied einen leichten Kuss auf die gepuderte Wange. Zu Hause würden sich seine Katzen zur Begrüßung auf ihn stürzen, vor Sehnsucht nach seiner warmen Hand auf die Steinmauer springen und ihm aufgeregt um die Beine streichen, wenn er zur Haustür ging. Natürlich hatte er sie gefüttert, bevor er gegangen war, aber zur Feier seiner Heimkehr würden doch bestimmt eine Handvoll Meow Mix abfallen und ein paar Brocken Käse, wenn er sich, wie so oft um diese Zeit, ein Brot machte, und etwas gewärmte Milch dazu, wenn er einen weichherzigen Moment hatte.

Dunkle Kaffeebohnen aus Nicaragua lagen mit sattem Glanz in seiner Hand. Es war kurz vor zehn. Elaine war damals aus der Dunkelheit getreten und in sein Leben, in sein Haus zurückgekehrt, und er hatte sie nicht haben wollen, sie brachte nur Wut und Schmerz, aber als sie ihm von ihrer kaputten zweiten Ehe erzählt hatte und allem, was danach folgte, hatte er nichts mehr gewünscht, als sie in die Arme zu nehmen und Absolution für sie beide zu erbitten. Doch er hatte nicht einmal das getan. Dann war sie wieder gegangen, ohne ihm zu sagen, wohin, und Resnick hatte seither nichts mehr von ihr gehört.

Resnick nahm seinen Kaffee mit ins Wohnzimmer, goss sich einen kräftigen Scotch ein und stellte Becher und Glas zu beiden Seiten seines Sessels auf den Boden. Er hatte die Deckenbeleuchtung nicht eingeschaltet, sodass der rote Punkt an der Stereoanlage umso kräftiger leuchtete. Ohne besonderen Grund legte er Thelonius Monk auf. Klavier, bisweilen Vibraphon, mit Bass und Schlagzeug. Hände, die die Melodien schräg und unorthodox angingen. »Well You Needn’t«; »Off Minor«; »Evidence«; »Ask Me Now«. »Hört sich an, als würde er mit den Ellbogen spielen«, hatte Elaine einmal abfällig bemerkt. Okay, manchmal tat er das wirklich.

Raymond hatte es noch auf einen letzten Drink im »Nelson« versucht, aber den Türstehern hatte seine Nase nicht gefallen und sie hatten ihn nicht reingelassen. Das Resultat war, dass er wieder in dem Pub landete, wo er erst in der Woche zuvor dem Typen begegnet war, der ihn mit dem Messer angegriffen hatte. Aufgekratzt vom Alkohol hoffte er beinahe, er würde wieder dort sein. Aber nein. Raymond stand eingequetscht am hintersten Ende der Bar, die harte Kante des mit leeren Gläsern vollgestellten Tresens bohrte sich ihm in den Rücken. Erst als es ihm gelang, sich ein wenig nach links zu schieben, bemerkte er das Mädchen. Nicht aufgedonnert und billig wie die im »Malt House«, sondern braunes, glattes Haar, das gut geschnitten ihr Gesicht umrahmte, ein Gesicht, das gerade noch der Reizlosigkeit entging.

Sie saß an einem voll besetzten Tisch, ihren Stuhl hatte sie weggedreht, als wollte sie deutlich machen, dass sie nicht dazugehörte. Die Beine hatte sie übereinandergeschlagen, wobei der schwarze Rock über die Knie hochgerutscht war. Ihre weiße Bluse hing über den Rock, seidig und lose, sicher angenehm anzufassen. Das Getränk in dem Glas neben ihrem Ellbogen war tiefrot; Lager mit Cassis, vermutete Raymond. Als sie merkte, dass Raymond sie anstarrte, schaute sie nicht weg.

5

»Sara, also?«

»Ja, Sara.«

»Ohne h?«

»Genau.«

»Meine Cousine heißt auch Sarah. Aber mit h.«

»Ah.«

Raymond konnte sein Glück kaum fassen. Er hatte gewartet, bis sie ihr Lager mit Cassis ausgetrunken hatte, und sich dann zu ihr durch die Bar gedrängt, bevor sie die Tür erreicht hatte.

»Hallo.«

»Hallo.«

Ein paar Minuten standen sie vor den Telefonzellen gegenüber von »Yates Wine Lodge« und dem »Next«. Andere Nachtschwärmer rempelten sie an, die zu den Clubs wollten, ins »Zhivago’s« und ins »Madison«. Am Bordstein stand mit laufendem Motor ein Polizeibus mit Hundestaffel. Sara wartete darauf, dass er etwas sagen würde, das merkte Raymond, aber er wusste nicht, was sie erwartete.

»Wenn du Lust hast, könnten wir …«

»Ja?«

»Eine Pizza essen?«

»Nein.«

»Dann vielleicht was anderes. Chips.«

»Nein, ist schon gut. Ich hab keinen Hunger.«

»Oh.«

Ihr Gesicht hellte sich auf. »Warum gehen wir nicht einfach ein Stück spazieren?«

Sie gingen die Market Street hinauf, auf halber Höhe die Queen Street hinunter und schließlich die King Street wieder zurück. In der Clumber Street reihten sie sich in eine der Schlangen bei McDonald’s ein, zwölf bis vierzehn Leute vor jeder der sechs Kassen. Wahnsinn, was die einnehmen, dachte Raymond, als er schließlich eine Papiertüte mit einem großen Hamburger, Pommes, Cola und einer Apfeltasche in der Hand hielt. Sara hatte einen Schoko-Milkshake genommen. Da die Bänke alle besetzt waren, lehnten sie sich an die Wand neben dem Seiteneingang von Littlewoods. Raymond kaute seinen Burger und sah zu, wie Sara den Deckel ihres Bechers abhob und sich den Shake, der für den Trinkhalm viel zu dick war, direkt in den Mund kippte.

Als er ihr erzählte, dass er in einer Großschlachterei arbeitete, zuckte sie nur mit den Schultern. Aber später, auf dem Weg zur Long Row, fragte sie: »Sag mal, musst du in der Arbeit, du weißt schon, musst du das Fleisch zerhacken und so?«

»In Bratenstücke, meinst du?«

»Ja.«

»Die Kadaver?«

»Ja.«

Raymond schüttelte den Kopf. »Das ist Facharbeit. Ich meine, ich könnte vielleicht. Hätte nichts dagegen. Man verdient da viel besser. Aber nein, ich schleppe das Zeug nur, helfe beim Verladen und Packen und so was eben.«

Sara arbeitete in einem Süßwarenladen unten beim Broad-Marsh-Einkaufszentrum. In einem dieser hell erleuchteten, offenen Läden in Pink und Grün, wo man sich selbst bedient und am Schluss alles von der Verkäuferin abwiegen lässt. Da bekämen die Leute oft einen Schreck, erzählte Sara, wenn ihre Tüte auf der Waage liege und sie sähen, dass der Spaß sie fünfundsiebzig Pence oder sogar ein Pfund kosten würde. Viele baten sie, einen Teil herauszunehmen, um es billiger zu machen, und sie musste ihnen dann erklären, freundlich, geduldig und lächelnd, wie die Geschäftsführerin sie angewiesen hatte, wie schwierig es sei, zehn verschiedene Sorten Süßigkeiten in die entsprechenden Behälter zurückzusortieren. Wollten sie nicht vielleicht doch lieber alles nehmen und bezahlen, wenigstens dieses eine Mal? Sie würden es bestimmt nicht bereuen, die Süßigkeiten schmeckten alle köstlich, wirklich, sie stibitze selber auch oft ein Stück.

Raymond war nicht immer ganz bei der Sache, während sie erzählte. Er war ständig damit beschäftigt, Sara von einer Straßenseite auf die andere zu lotsen, um irgendwelchen johlenden Horden auszuweichen, die den ganzen Bürgersteig blockierten und sie auf die Fahrbahn hinaus zwangen. Und er musste sie immer wieder von der Seite ansehen; den schwarzen Rock, der auch jetzt, beim Gehen, oberhalb ihrer Knie endete; die seidig glänzende Bluse unter der dunklen offenen Jacke, die Rundung ihrer kleinen Brüste. Als sie am unteren Ende der Hockley Street an der Ampel warteten, berührte er sie das erste Mal, schob seine Hand an der Innenseite ihres Oberarms hinauf und umfasste ihn.

Sara lächelte. »Ist nett von dir, mich nach Hause zu bringen.«

»Kein Problem.«

Sie drückte ihren Arm an sich und schloss Raymonds Finger warm darunter ein.

Das ehemalige Industriegelände auf der einen Straßenseite gehörte der Bahn, das hatte sein Onkel ihm einmal erzählt, und wahrscheinlich gehörte es ihr auch heute noch: eine Gruppe düster wirkender Bauten, große und kleine, und dazwischen aller nur erdenklicher Müll, den die Leute dort deponiert hatten. Nach Einbruch der Dunkelheit rückten Lastwagen an und Kleintransporter mit Namen auf der Seite, die schon unzählige Male überpinselt worden waren; am Morgen kamen dann Leute mit Kinderwagen und Schubkarren, durchwühlten die ausrangierten Sachen und nahmen mit, was sie noch gebrauchen oder verkaufen konnten.

Sara fröstelte, der Hauch ihres Atems verflog in der Luft, und Raymond nahm ihre Hand und drückte sie. Die Knochen ihrer Finger waren zart und zerbrechlich wie die eines Kindes.

»Komm.« Er zog sie an einem Haufen Bauschutt vorbei zu einer leer stehenden Halle, deren Stahlträger zum Himmel hinaufragten.

»Was sollen wir denn da drinnen?«

»Keine Angst.«

Raymond hob einen Stein vom Boden auf und schleuderte ihn nach oben. Das Klirren splitternden Glases, als die letzten Reste eines Fensters herausbrachen, klang dünn und fern wie der hastige Flügelschlag einiger erschrocken auffliegender Tauben.

Links drüben sah Raymond die Glut einer Zigarette in der Dunkelheit. Er schob seine Hand unter Saras Jacke und spürte unter der glatten Seide ihrer Bluse die kleinen Knochen ihrer Wirbelsäule. In der Halle beugte er den Kopf zu ihr herunter, um sie aufs Haar zu küssen, aber sie hob ihr Gesicht und so trafen seine Lippen stattdessen ihren Mund, zuerst allerdings nicht richtig, nur den Mundwinkel, aber dann wurde mit ein wenig Manövrieren doch ein richtiger Kuss daraus, begleitet von einem feinen Geschmack nach Schokolade, der in den Härchen ihrer Oberlippe hing.

»Ray. Wirst du so genannt? Ray?«

Raymond lächelte und tastete nach ihrer Brust. »Ray-o.«

»Ray-o?«

»Manchmal.«

»Ist das ein Spitzname?«

»Ja.«

Er zog seine Jacke aus, nahm ihr die ihre ab und breitete beide auf dem Boden aus, der nur noch aus Beton und Lehm bestand, weil die Dielen längst herausgerissen waren.

»Was ist das?«

»Was?«

»Was mich da in den Rücken piekst.«

Er half ihr, sich ein wenig aufzurichten, griff in die Innentasche seiner Jacke und nahm das Messer heraus.

»Ray, was ist das?«

»Nichts.«

Nur schemenhaft konnte sie sein Gesicht erkennen; und den Metallgegenstand in seiner Hand.

»Es ist doch kein Messer, oder? Raymond? Ist es ein Messer?«

Er sah zu ihr hinunter und konnte, als seine Augen sich an das spärliche Licht gewöhnt hatten, ihre scharf geschnittenen, beinahe hübschen Gesichtszüge ausmachen.

»Sag schon, ist es ein Messer?«

»Kann schon sein.«

»Wozu brauchst du denn ein Messer?«

Er ließ es in seiner Hosentasche verschwinden und streckte die Arme nach ihr aus. »Ach, vergiss es.«

Keine fünf Minuten später spritzte er, von ihrer Hand stimuliert, ab. Während sie danach schweigend dalagen, spürte er bei jedem ihrer Atemzüge die Bewegungen ihres Brustkorbs.

»Ray-o.«

Er wälzte sich auf die Seite und setzte sich auf. Sie kramte ein Papiertaschentuch aus ihrer Tasche.

»Was ist das?«

»Was denn jetzt?«

»Dieser Geruch.«

Er merkte, wie er rot wurde, und sprang auf. »Ich rieche nichts«, sagte er verlegen.

»Doch, es kommt von dahinten. Ganz bestimmt.«

Sie starrte zu der Stelle, wo die rückwärtige Wand hinter Stapeln von faulenden Kartons, feuchten Säcken und alten Kisten in der Dunkelheit verschwand. Und wenngleich Raymond es nicht zugeben wollte, roch er es natürlich auch, und es erinnerte ihn an die bis zum Rand mit Gedärmen und Kutteln gefüllten Förderwagen an seinem Arbeitsplatz.

»Wohin willst du?«, rief Raymond beunruhigt.

»Nachsehen.«

»Warum?«

»Darum.«

Mit einer Hand hielt er sich die Nase zu und folgte ihr, obwohl er am liebsten einfach umgekehrt und abgehauen wäre.

»Scheiße, verdammt, Sara, wer weiß, was das ist.«

»Deswegen brauchst du doch nicht gleich so zu fluchen.«

»Hund, Katze, alles Mögliche.«

Sara holte das Feuerzeug aus ihrer Handtasche und knipste es an. Der Gestank hatte ihr schon die Tränen in die Augen getrieben. In der hintersten Ecke lehnte eine Holztür an der Wand; dahinter klemmten zersplitterte Bretter und etliche Stapel Pappe.

»Sara, machen wir, dass wir hier wegkommen.«

Ihr Feuerzeug ging aus, und als sie es wieder anknipste, huschte eine junge Ratte unter dem Haufen hervor und hetzte mit tiefhängendem Bauch die Wand entlang davon.

»Ich gehe jetzt jedenfalls.«

Während Raymond kehrtmachte und zurückschlurfte, ging Sara tatsächlich noch zwei, drei, vier Schritte vorwärts. Als sie endlich stehen blieb, tat sie es nur, weil sie jetzt mit Sicherheit erkannte, was sie da vor sich hatte: den Absatz eines blauen Kinderschuhs – und etwas, was früher vielleicht einmal die Finger einer Hand gewesen waren.

6

»Was ist los, Charlie? Sie scheinen mir etwas zerstreut zu sein.«

Resnick saß mit übereinandergeschlagenen Beinen und einem Becher lauwarmem Kaffee in einem der Sessel vor dem Schreibtisch des Superintendent.

»Nein, nein, Sir. Alles in Ordnung.«

»Dann ist das wohl Ihre persönliche Note?«

Erst jetzt fiel Resnick auf, dass Skeltons Blick auf seine Füße gerichtet war, von denen der eine in einer dünnen schwarzen Nylonsocke steckte, der andere in einer verwaschenen grauen. Als das Läuten des Telefons ihn aus dem Schlaf gerissen hatte, war er in einem Krankenhauszimmer gewesen, wo Elaine, seine geschiedene Frau, ans Bett geschnallt dalag und ihn mit einer Mischung aus Todesangst und Flehen anstarrte, während er selbst im weißen Arztkittel kopfschüttelnd zu ihr hinunterblickte und die Schwester anwies, den Arm der Patientin frei zu machen, da er selbst die Spritze verabreichen wollte.

Nicht einmal die Dusche, von kochend heiß auf kalt gedreht und wieder zurück, hatte seinen Körper vom Schweiß befreien können. Und von den Schuldgefühlen.

»Lassen Sie hören, Charlie. Wie sieht’s aus?«

Neben Resnick und Jack Skelton waren noch Tom Parker, Chief Inspector von der Dienststelle Mitte, und Chief Inspector Len Lawrence, Skeltons Stellvertreter, anwesend. Tom Parker, dem noch neun Monate bis zum Ruhestand fehlten, hatte einen kleinen Bauernhof in Lincolnshire im Auge, wo er danach mit seiner Frau und ein paar Hühnern, Schweinen und vielleicht zwei Ziegen leben wollte. Seine Frau mochte Ziegen so gern. Wäre nicht diese Sache hier dazwischengekommen, so wäre er jetzt, am heiligen Sonntagmorgen, sicher draußen auf seinem Stückchen Land. Viel zu tun gab es da im Moment zwar nicht, aber er konnte immer ein paar Kartoffeln ernten, mit einer Gabel ein bisschen im Komposthaufen herumstochern und so schon mal seinen Rücken für die heftigen Buddeleien trainieren, die auf ihn zukamen. Len Lawrence würde praktisch zur gleichen Zeit in Ruhestand gehen, um zusammen mit seinem Schwiegersohn in einem Vorort von Auckland ein Pub zu betreiben. Die Flüge waren schon gebucht, die Anzahlung war geleistet. Eine Geschichte wie diese war das Letzte, was die beiden Männer sich für ihren letzten Winter bei der Polizei wünschten.

»Kurz nach zwei erschien ein Pärchen auf der Dienststelle, Sir. Die beiden erzählten, sie hätten in einer leer stehenden Halle drüben auf dem alten Industriegelände in Sneinton eine Leiche gefunden.«

»Und wieso sind sie damit hierhergekommen?«, unterbrach Lawrence. »Die Dienststelle Mitte ist doch viel näher.«

»Offenbar hatten sie Zweifel, ob sie es überhaupt melden sollen. Sie waren anscheinend schon gut zwei Stunden früher auf die Leiche gestoßen, gegen Mitternacht. Der junge Mann hat ein Zimmer in Lenton, das ist unser Revier. Und da hielten sich die beiden auf, als sie sich endlich entschlossen, herzukommen.«

»Was ist mit der Leiche, Charlie?«, fragte Parker. »Ist sie schon identifiziert?«

Resnick schüttelte den Kopf. »Schwierig. Sie hat da wohl schon eine ganze Weile gelegen und ist ziemlich verwest, wenngleich der Kälteeinbruch letztlich wohl noch günstig für uns war. Der Körper ist größtenteils unversehrt. Wer immer ihn da hingebracht hat, hat ihn in zwei große Plastiksäcke eingewickelt …«

»Müllsäcke?«, warf Lawrence ein.

Resnick nickte. »Dann hat er das Ganze mit einer alten Zeltplane zugedeckt und aus Brettern und was sonst so herumlag eine Art kleinen Schuppen drumherum gebaut.« Einen Moment war die Hand, die den Becher hielt, nicht mehr ganz so ruhig. »Ohne diese Vorkehrungen wäre die Leiche nicht so intakt geblieben, wie sie war; es wimmelt dort von Ratten.«

»Und die sind nicht rangekommen?«

»Das habe ich nicht gesagt.« Resnick stand auf, ging zur Kaffeemaschine und ließ sich noch einmal einen halben Becher einlaufen. Bis jetzt hatte er nur am Telefon mit Parkinson, dem Pathologen, gesprochen, aber was er gehört hatte, war ihm gründlich auf den Magen geschlagen.

»Ich verstehe nicht ganz, worauf Sie hinauswollen«, bemerkte Tom Parker. »Ist die Leiche nun zu identifizieren oder nicht?«

»Ganz sicher werden wir nicht einfach anhand eines Fotos sagen können, ja, das ist sie, das ist die Kleine. So einfach ist es nicht.« Resnick merkte zu spät, wie erregt sein Ton war.

Tom Parker musterte ihn ein wenig überrascht.

»Sie glauben, wir haben das verschwundene kleine Mädchen gefunden«, sagte Skelton.

»Ja.« Resnick nickte und setzte sich wieder.

»Gloria.«

»Gloria Summers. Ja.«

»Das war doch im September, richtig?« Len Lawrence rutschte in seinem Sessel hin und her, um sein Gewicht zu verlagern. Wenn er zu lange in derselben Position saß, verkrampften seine Muskeln. Ihm graute vor dem Flug nach Neuseeland, aber das behielt er für sich.

»Ja«, bestätigte Resnick. »Vor etwas mehr als neun Wochen.«

»Und keine Spur von der Kleinen«, sagte Lawrence.

»Bis heute.«

»Wir können nicht sicher sein, Charles«, mahnte Skelton. »Noch nicht.«

»Nein, Sir.«

Aber er war sich sicher.