9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Eichborn

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2015

"Einen Schatz muss man ausgraben", sagt der siebenjährige Leo und damit beginnt eine Reise, die keiner der Beteiligten je vergessen wird. Leo, sein Vater Danny und sein Großvater finden sich in einem Roadmovie der Generationen wieder. Bewaffnet mit einer Unmenge Butterstullen, einem uralten Straßenatlas und Opas hochmodernem Navi machen sie sich auf die Suche nach dem Schatz des Urgroßvaters Hermann Isakowitz. Die Familienlegende besagt, dass Hermann diesen Schatz vergrub, bevor er im besetzten Polen von den Nazis ermordet wurde. Die drei Wattins begeben sich auf die Reise in ein fremdes Land - und in die Geschichte ihrer eigenen Familie. »Eine wunderbare und gleichzeitig erschütternde Geschichte. Mit warmem, liebevollem und auch düsterem Humor schildert Danny Wattin die Unzulänglichkeit der Menschheit und deren brutalste Taten. Seine Erzählung trägt dazu bei, dass wir niemals vergessen.« Jonas Jonasson, Autor von Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 289

Ähnliche

Inhalt

CoverÜber das BuchÜber den AutorTitelImpressumWidmung1. Eine Sache hat mein Großvater erzählt2. Der Vorortjude3. Drei Männer in einem Auto4. Das konnte man gar nicht glauben5. Man kann nicht einfach nur kuschen6. Sex und Gewalt7. Der Süßigkeitendieb8. Ein Schwede schweigt9. Die Prinzessin aus Berlin10. Wenn sie uns nicht wollen, dann wollen wir sie auch nicht11. Herr Meier hat das Gespräch bezahlt12. Einen Weg herausfinden13. Die »Reichskristallnacht«14. Geh spielen!15. Kindertransport16. Der Curlingkönig17. Am Glädjevägen18. Sind Sie verrückt?19. Das letzte Tischtennismatch20. Wie eine Wetterfahne21. Was (zum Teufel) glaubst du, wer du bist?22. Edward Norton und ich23. Die jüdische Grabsteinkammer24. Mensch bleiben25. And so it goes …EpilogDanksagungÜber das Buch

»Einen Schatz muss man ausgraben«, sagt der siebenjährige Leo und damit beginnt eine Reise, die keiner der Beteiligten je vergessen wird. Leo, sein Vater Danny und sein Großvater finden sich in einem Roadmovie der Generationen wieder. Bewaffnet mit einer Unmenge Butterstullen, einem uralten Straßenatlas und Opas hochmodernem Navi machen sie sich auf die Suche nach dem Schatz des Urgroßvaters Hermann Isakowitz. Die Familienlegende besagt, dass Hermann diesen Schatz vergrub, bevor er im besetzten Polen von den Nazis ermordet wurde. Die drei Wattins begeben sich auf die Reise in ein fremdes Land – und in die Geschichte ihrer eigenen Familie.

Mitreißend, humorvoll, berührend. Danny Wattin gelingt es auf einzigartige Weise, die Erlebnisse seiner Vorfahren mit der Gegenwart zu verknüpfen.

Über den Autor

ROMAN

Aus dem Schwedischenvon Susanne Dahmann

BASTEI ENTERTAINMENT

Vollständige E-Book-Ausgabe

des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG

Dieser Titel ist auch als Hörbuch erschienen

Eichborn Verlag in der Bastei Lübbe AG

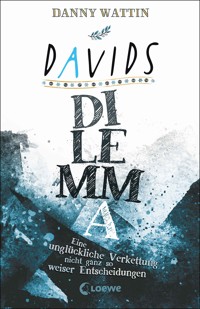

Titel der schwedischen Originalausgabe: »Herr Isakowitz skatt«

Für die Originalausgabe:

Copyright © 2014 by Piratförlaget – Stockholm/Danny Wattin

Published by arrangement with Brandt New World Agency

Für die deutschsprachige Ausgabe:

Copyright © 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln

Covergestaltung: Christina Hucke

Covermotiv: © shutterstock/WINS86; shutterstock/chronicler;shutterstock/Maike Boot, Christina Hucke

E-Book-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde

ISBN 978-3-7325-0594-4

www.bastei-entertainment.de

www.lesejury.de

Für alle Überlebenden

1.

Eine Sache hat mein Großvater erzählt

Mein Großvater hat fast nichts von seiner Vergangenheit erzählt. Nichts von seiner Jugend als Jude im Deutschland der Zwanziger- und Dreißigerjahre, nichts von seiner Familie und nichts darüber, wie er nach Schweden kam. Ich weiß nicht, warum er nie darüber gesprochen hat, wer er war oder woher er kam. Vielleicht fürchtete er, sich an zu viel zu erinnern. Denn er hatte Angst, das war klar, und seine Kinder hüteten sich, weiter zu fragen. Man war keine Familie, in der Fragen gestellt wurden. Trotzdem hat mein Vater einige Dinge aufgeschnappt. Zum Beispiel, dass mein Großvater Erwin in einer Kleinstadt namens Marienwerder aufgewachsen war, dass er seine Mutter mochte, aber seinen Vater nicht, und dass seine Familie ein Herrenausstattergeschäft betrieben hatte. Viel mehr als das war es nicht. Tatsächlich spielte die Herkunft meines Großvaters als Gesprächsthema keine Rolle, und mein Vater musste, als ich ihn nach dem Namen seines eigenen Großvaters fragte, diesen in seiner Ahnenforschungstabelle nachschlagen. Das ist eine Tabelle, in die er einträgt, wann Verwandte von ihm geboren und gestorben sind.

Für ein Kind oder Enkelkind von Holocaust-Überlebenden hat die Ahnenforschung ihre Vor- und Nachteile. Zum Beispiel ist es sehr leicht herauszufinden, wann die Verwandten gestorben sind, weil die Nazis alles, was sie im Krieg gemacht haben, so sorgfältig dokumentiert haben. Der Nachteil ist natürlich, dass es nicht mehr unbedingt viele Ahnen zu erforschen gibt, und dass die Zweige des Stammbaums, die noch existieren, inzwischen in völlig unterschiedlichen Teilen der Erde wachsen. Zudem ist die Beziehung zwischen diesen übriggebliebenen Zweigen sehr kompliziert, eigentlich sogar fast nicht existent. Wir, die wir zum schwedischen Teil der Familie gehören, gingen immer davon aus, dass der kleine Bruder meines Großvaters in Argentinien, der als einziger seiner drei Geschwister noch am Leben ist, nichts mit uns zu tun haben wollte. Warum, wussten wir nicht. Aber da wir, wie alle anderen Männer des wattinschen Klans, ebenso empfindsam wie mimosenhaft sind, wollten wir dann auch nichts mit ihm zu tun haben. Und außerdem meinte mein Vater, man müsse auch keinen Kontakt mit den Leuten haben, nur weil man verwandt sei. Manchmal würde es vollkommen genügen zu wissen, wann sie geboren und wann sie gestorben sind.

Doch ehe diese Geschichte sich in allzu ausführliche Verwandtschaftsbeschreibungen verirrt, wäre es jetzt vielleicht angebracht, die eine Sache zu enthüllen, die mein Großvater seinen Kindern erzählt hat, nämlich dass sein Vater, Hermann Isakowitz, vor seinem Verschwinden das Wertvollste, was er besaß, unter einem Baum auf seinem Grundstück vergraben habe. Dies ist eine Geschichte, die ich im Laufe der Jahre viele Male gehört habe, und zwar ebenso von meinem Vater wie von meinem Onkel. Doch um ehrlich zu sein, habe ich nie viel darüber nachgedacht. Das war nur eine Verwandtengeschichte wie viele andere. Immerhin waren alle meine Verwandten väterlicher- wie mütterlicherseits jüdische Flüchtlinge mit Lebensgeschichten, die die meisten Romane an Dramatik überbieten. Da ließ mich eine kleine, vergrabene Sache ziemlich kalt. Nicht jedoch meinen ältesten Sohn Leo, als er vor ein paar Jahren davon hörte.

»Was?«, fragte er. »Wir haben einen Schatz?«

»Ja«, erwiderte ich, »man kann wohl sagen, dass wir ihn haben. Das hat zumindest mein Großvater gedacht. Wobei, ein Schatz, ich weiß nicht recht.«

»Was für ein Schatz ist das? Ist es Gold?«

»Ich weiß nicht«, erwiderte ich, »aber ich nehme mal an, dass das die wertvollsten Dinge gewesen sein müssen, die er besaß. Vielleicht Schmuck oder persönliche Sachen. Das haben in der Zeit viele gemacht, ihre Wertsachen vergraben.«

»Ehrlich? Warum denn?«

»Damit sie sie später wieder ausgraben könnten, wenn sie zurückkämen.«

»Und haben sie das gemacht?«

»Was denn?«

»Die Sachen wieder ausgegraben?«

»Nein«, antwortete ich, »das haben sie wohl nicht gemacht.«

»Warum nicht?«

»Weil … Nun ja, die Deutschen hatten sie ja abgeholt … also, sie waren in …«

»Dann müssen wir ihn holen.«

»Was holen?«

»Den Schatz, Danny. Wir müssen den Schatz holen.«

Ich betrachtete meinen Sohn. Das war vor knapp zwei Jahren, er muss also ungefähr sieben Jahre alt gewesen sein. Er hatte immer noch diesen offenen Blick, den Kinder bis zu einem gewissen Alter haben, und der so wunderbar naiv und gleichzeitig klar ist. Und er hatte etwas so Offensichtliches erkannt, das mir in all meinem Erwachsensein vollkommen entgangen war. Nämlich, dass man, wenn man von einem Schatz weiß, selbstverständlich hinfahren und danach suchen muss.

Natürlich hatte er recht. Je mehr ich darüber nachdachte, desto mehr war ich überzeugt. Was mich am meisten verlockte, war allerdings nicht die Möglichkeit, wertvolle Dinge auszugraben. Ich hatte weit großartigere Pläne. Das hier würde eine Pilgerfahrt werden, auf der Männer aus drei Generationen – mein Sohn, mein Vater und ich – zurückreisten, um den Ursprung der Familie zu ergründen. Es würde eine heilsame Reise werden. Eine Reise des Verständnisses. Eine Reise, während der wir drei einander näherkommen und all das entdecken würden, was uns den zahlreichen Unterschieden zum Trotz miteinander verband. Das war mein Plan.

Der Plan meines Vaters ist eher praktischer Natur. Das wird mir klar, als ich am Abend vor unserer Abreise in meinem Elternhaus in Upplands Väsby vor dem Computer sitze, um Hotels für unsere Reise zu buchen.

»Also, wir machen das so«, sagt er. »Ich stehe um halb sechs auf und schmiere Stullen. Um sechs gehe ich mit dem Hund raus, und danach frühstücken wir. Abfahrt um sieben Uhr. Wer am wachsten ist, der fährt.«

»Aber die Fähre geht doch erst um neun Uhr abends«, werfe ich ein. »Und so weit ist es ja wohl nicht bis Karlskrona, oder?«

»Ich möchte sicher sein, dass wir rechtzeitig sind. Und außerdem möchte ich gern vor dem Berufsverkehr loskommen.«

»Ein bisschen Berufsverkehr kann doch nicht so schlimm sein.«

»Ich bin dreißig Jahre lang gependelt. Wir fahren um sieben Uhr.«

»Können wir nicht nach dem Berufsverkehr fahren?«

»Nein. Wir fahren um sieben Uhr, dann haben wir gut Zeit, falls wir unterwegs mal anhalten oder irgendwas anderes machen wollen.«

Ich nicke, obwohl ich absolut sicher bin, dass wir nicht vierzehn Stunden benötigen werden, um die knapp sechshundert Kilometer nach Karlskrona zurückzulegen. Aber trotz allem bin ich ja dankbar, dass mein Vater überhaupt mitkommt. Zumal er gar nicht gern an unbekannte Orte fährt oder sich unangenehmen Situationen aussetzt – eine Gefahr, die seiner Meinung nach mit mir als Reisebegleitung exponentiell wächst.

»Sag mal«, fragt er, »hast du eigentlich Hotels gebucht?«

»Bin grade dabei.«

»Jetzt erst? Das ist ja auf den letzten Drücker. Robban sagt, es sei schweineteuer, in Polen im Hotel zu wohnen, und wir hätten schon längst buchen müssen.«

»Ich buche jetzt.«

»Jaja«, knurrt mein Vater, »aber ich will nicht in so einer Absteige wohnen, wie du auf deiner Asienreise. Da fängt man sich Flöhe ein.«

»Ich habe mir einen Reiseführer gekauft«, erwidere ich. »Ich buche eins von den Hotels, die da drin stehen.«

»Und ich habe nicht vor, im Auto zu schlafen«, fährt mein Vater fort. »Wenn man das in Polen macht, schneiden sie einem die Kehle durch.«

»Keiner schneidet einem die Kehle durch, wenn man im Auto schläft«, sage ich.

»Glaubst du, ja. Das sind doch alles Antisemiten.«

»Das sind sie nicht.«

»Glaubst du, ja«, wiederholt mein Vater.

»Glaube ich, ja«, sage ich, und weil ich mich nicht beherrschen kann, hebe ich zu einer langen Besserwisser-Arie darüber an, wie ich haufenweise freundliche Polen getroffen habe, die mir dabei halfen, Sachen über unsere Verwandten herauszufinden. »Und außerdem«, füge ich noch hinzu, »sind sie grade dabei, in Warschau ein Museum über die Geschichte der Juden zu bauen, und das wird superschön werden. So.«

Als ich meine Ausführungen beendet habe, schweigt mein Vater einen Moment, und dann sagt er:

»Dann kannst du ja im Auto schlafen, und Leo und ich gehen ins Hotel.«

»Ich habe nicht vor, im Auto zu schlafen«, sage ich. »Und es sind auch nicht alle Polen Antisemiten. Du kannst sie nicht einfach alle über einen Kamm scheren.«

»Ach nee«, erwidert mein Vater, »und was ist mit den polnischen Juden passiert, die den Holocaust überlebten und nach dem Krieg nach Hause zurückgekehrt sind?«

»Schon, aber …«

»Sind die etwa nicht beschuldigt worden, sie würden polnische Kinder entführen und ihr Blut trinken? Wieder?«

»Auf ’ne Art schon, aber …«

»Und gab es etwa keine Pogrome? Wieder?«

»Schon, aber …«

»Und Ende der Sechzigerjahre, als die kommunistische Regierung offen antisemitisch wurde, da ist es noch einmal passiert. Das weißt du doch hoffentlich, oder?«

Ja, das weiß ich in der Tat. Denn das war der Zeitpunkt, als der Schwiegervater meines Onkels mütterlicherseits, der als Kind im Konzentrationslager war und wundersamerweise überlebt hatte, schließlich die Schnauze voll hatte und Polen verließ. Trotzdem weigere ich mich zuzugeben, dass mein Vater recht hat. Zumal diese Diskussion als ein weiterer Beitrag zu einer Debatte betrachtet werden kann, die wir führen, seit ich denken kann, und die wir wahrscheinlich auch so lange weiter betreiben werden, bis einer von uns tot ist. Diese Debatte, in der er sagt, dass der Mensch böse geboren sei, und ich das Gegenteil behaupte.

Zur Verteidigung Polens muss man zudem sagen, dass das Land mehrere hundert Jahre lang die einzige jüdische Freizone Europas war. Und ein bisschen Antisemitismus sollte ein Mann schon einstecken können. Schließlich ist das schon Teil einer uralten Tradition, in deren Rahmen wir beschuldigt werden, hinter solch bedeutenden Ereignissen zu stehen wie:

Pest und CholeraDeutschlands Niederlage im Ersten WeltkriegMisserntender Tod Jesu (der zwar selbst Jude war, aber egal)der Konflikt in DarfurErdbeben und Orkanealle Finanzkrisen, inklusive der jüngsten (jedenfalls glauben das dreißig Prozent der befragten Europäer)alles Böse in der Welt (jedenfalls glaubt das Mel Gibson)Wie immer erkläre ich mich nach einer unnötig langen Diskussion damit einverstanden, dass mein Vater in der Sache recht hat, und dass wir nicht im Auto schlafen werden (auch wenn man uns nicht die Kehle durchschneiden wird). Daraufhin geht mein Vater zufrieden nach oben, um sich schlafen zu legen, während ich am Computer zurückbleibe, um meine Buchungen und Nachforschungen vor Reisebeginn fortzusetzen.

»Bleib nicht zu lange auf!«, höre ich meine Mutter aus dem oberen Stockwerk rufen. »Ihr müsst morgen früh raus!«

»Gute Nacht!«, schreie ich zurück.

»Was machst du denn da unten?«

»Wahrscheinlich sieht er fern«, ist die Stimme meines Vaters zu vernehmen, »die haben zu Hause doch keinen Fernseher.«

»Wir haben einen Computer, auf dem man fernsehen kann!«, schreie ich. »Und ich sehe nicht fern. Ich buche Hotels. Schöne Hotels, mit Frühstück.«

»Er sieht fern«, erklärt mein Vater. »Und jetzt frag bloß nicht, was er sich ansieht. Er ist ein richtiger Schweinigel, dein Sohn.«

»Bleib nicht zu lange auf!«, ruft meine Mutter. »Denk dran, dass ihr morgen fahren müsst.«

»Ich denke daran.«

»Und vergiss nicht, den Fernseher auszumachen, wenn du fertig bist«, brüllt mein Vater, woraufhin sich endlich Stille über das wattinsche Zuhause senkt.

***

Ich kehre an den Computer zurück. Trotz aller ironischen Kommentare bin ich froh, dass mein Vater mitkommt, und habe deshalb beschlossen, ihm zu Ehren bedeutend schickere Hotels zu buchen, als ich es für mich allein tun würde.

Da ich weiß, dass er kaum etwas so sehr schätzt wie ein gutes Frühstücksbüffet, buche ich in vollem Elan gleich mal ein paar davon. Dann unternehme ich einen letzten Versuch, mit der Person Kontakt aufzunehmen, die ich vor allen Dingen in Polen treffen möchte. Es ist ein Mann, der angeblich wichtige Informationen über meinen Urgroßvater und sein Geschäft besitzt. Ich habe ein knappes halbes Jahr lang Nachforschungen betrieben und weiß bereits eine ganze Menge, so zum Beispiel, dass die Gegend, in der Hermann Isakowitz lebte, niedergebrannt wurde, als die Russen am Ende des Zweiten Weltkriegs Marienwerder einnahmen. Ich weiß auch, dass der deutsche Heimatort von Hermann nach dem Krieg polnisch und sein Name von Marienwerder in Kwidzyn geändert wurde. Außerdem weiß ich, dass ein großer Teil der Akten und Dokumente, die es über den Ort gab, im Zuge der russischen Invasion verschwanden, was es wiederum schwer macht, etwas über meinen Urgroßvater herauszufinden. Deshalb war ich geradezu überglücklich, als ich über einen Ahnenforscher in Warschau Kontakt zu einem polnischen Blogger namens Lukasz erhielt. Der Forscher meinte, Lukasz wisse am meisten über das, was ich herausfinden wollte. Doch dieser Mann war wirklich nicht leicht zu erreichen. Mehrere Monate lang habe ich gemailt und gemailt, auf Englisch und Google-Übersetzer-Polnisch, ohne auch nur die kleinste Antwort zu bekommen. Doch jetzt, da ich in der Nacht vor unserer Abreise in meinem Elternhaus sitze, taucht plötzlich eine Nachricht von ihm in meinem Posteingang auf. Eine Nachricht, die wie folgt schließt:

»Ich bin sehr froh, dass Sie mir geschrieben haben. Ich bin die einzige Person aus Kwidzyn, dass es vielleicht etwas von Ihrer Familie aus Marienwerder sagen. Ich weiß wo ausgearbeitet sein Laden und wo er (Hermann) wohnte. Kurzgefasst ich weiß Geschichte von seinem Leben.«

2.

Der Vorortjude

Ich erwache auf dem Fußboden im alten Kinderzimmer meiner Schwester auf einer Matratze, mein Sohn schläft direkt neben mir auf einem Bettsofa. Unten in der Küche sind die schnaufenden Laute einer Kaffeemaschine und das Bellen des Hundes meiner Eltern zu hören, auf das eine barsche Zurechtweisung seitens meines Vaters und ein paar gemurmelte Worte meiner Mutter folgen. Doch davon merkt mein Sohn nichts. Er schläft ruhig weiter und sieht so erschöpft aus, dass ich ihn nicht wecken will. Obwohl es schon nach sechs Uhr ist, und wir damit riskieren, den göttlichen Plan meines Vaters in Schieflage zu bringen.

Ich schleiche aus dem Zimmer, begebe mich auf den Balkon und sehe auf die Straße hinunter, in der ich als kleiner Junge spielte. Sie sieht ungefähr genauso aus wie immer. Die fast identischen Ziegelsteinhäuser stehen in einer Reihe, die Autos sind frisch geputzt und die Rasen kurz geschnitten. Als Kind war mir nie bewusst, wie homogen der Vorort war, in dem ich aufwuchs, und dass dort alle Häuser und Straßen in fast dieselbe Form gezwängt waren. Ebenso wenig habe ich begriffen, dass die meisten der Leute, die wie meine Eltern hierhergezogen waren, als das Viertel Anfang der Siebzigerjahre gebaut wurde, ungefähr im gleichen Alter waren, dass sie Kinder hatten, die gleich alt waren, und dass sie einen gemeinsamen kulturellen Hintergrund teilten. Natürlich gab es ein paar Ausnahmen, wie die Adoptivkinder aus Indien und Chile, die in meine Schule gingen. Davon abgesehen glaube ich kaum, dass man ein homogeneres Wohngebiet finden könnte als dieses hier. Das hier war ein Ort, wie ihn sich moderne europäische Extremistenparteien erträumen: ein wohlgeordneter kleiner Vorort mit Erwachsenen, die pflichtbewusst zu ihrer Arbeit in die Stadt pendelten, während ihre wohlgeratenen arischen Abkömmlinge den kommunalen Kindergarten besuchten. Ein Viertel, das so schwedisch war, dass Hitler, wenn der in meine Klasse gegangen wäre, Keile gekriegt hätte, weil er aussah wie ein Kanacke.

Und mitten in diesem arischen Traum wohnten wir. Wir aus dem Stamm, der am meisten assimiliert ist von allen Stämmen Israels: die Vorortsjuden. Wir aßen auf Familienfesten Schweineschnitzel, mähten samstags den Rasen und mischten, sowie sich die Gelegenheit dazu bot, Fleisch mit Milchprodukten. Ich glaube, wir hätten nicht schwedischer sein können, selbst wenn wir es versucht hätten. Wir hatten Hund und Segelboot und gingen in den Wald, um Pfifferlinge zu suchen. Wir sangen Kinderlieder aus dem Liederbuch, das alle hatten, tanzten um den Mittsommerbaum und hatten Eltern, die ihre Autos putzten und ihren Garten ebenso krankhaft oft pflegten wie alle anderen.

Kurz gesagt: Wir waren Hitlers schlimmster Alptraum. Ein fremdes Element, das sich eingeschlichen und Wurzeln geschlagen hatte. Wir waren dermaßen assimiliert, dass niemand sehen konnte, dass wir nicht so waren wie alle anderen. Diese Chamäleoneigenschaft kam meiner Schwester und mir sehr zupass, denn wir wollten nicht herausstechen. Die Leute sollten auf keinen Fall merken, dass wir anders waren. Wir wollten nichts anderes als reinpassen.

Umso bedauerlicher war, dass, wenn man ein wenig an der Oberfläche kratzte, eine ganze Menge zutage trat, was uns von unserer Umgebung unterschied. Unserer verräterischen Fassade zum Trotz entstammten wir nämlich einer Kultur, in der man – ganz im Unterschied zur schwedischen – Konflikten nicht aus dem Weg geht, sondern sie aktiv sucht und dann alles in seiner Macht Stehende tut, um sie am Leben zu halten. Wenn ich es bedenke, gab es eigentlich nichts, was so unwichtig gewesen wäre, dass meine Verwandtschaft nicht darüber hätte streiten können. Keine harmonische Eintracht, die nicht mit Hilfe einiger wohl gesetzter Kommentare zerbröselt werden konnte, keine behagliche Stille, die nicht mit ein paar unerwünschten guten Ratschlägen energetisch aufgeladen werden konnte. Das Ergebnis war ständiger Streit. Eine Aktivität, so begriff ich früh, die bei meinen schwedischen Freunden zu Hause nicht zu existieren schien. Bei denen war es immer ruhig und schön. Außerdem hatten sie Eltern, die sich im Hintergrund hielten und sich nicht ständig in alles einmischten, was ihre Kinder taten. Wenn es hochkam, sagten sie »Hallo«, wenn man reinkam, doch ansonsten schienen sie sich mit sich selbst zu beschäftigen. Sie machten sich nicht einmal auf Kosten ihrer Kinder lustig!

Somit war es nicht verwunderlich, dass meine Schwester und ich unsere nicht-jüdischen Freunde beneideten und wünschten, unsere Familie wäre ein klein wenig mehr wie ihre. Doch am allerneidischsten waren wir auf die Geschichte mit Weihnachten. Das schienen die perfekten Feiertage zu sein, ein Traum. Man stelle sich vor, es gäbe eine jährliche Tradition, in der man, ohne irgendetwas dafür tun zu müssen, Massen von Geschenken kriegte und dazu noch Süßigkeiten essen und Zeichentrickfilme anschauen durfte. Mein Vater, der von dem unumstößlichen schwedischen Ritual, die Kinder an Heiligabend mit Walt Disney zu unterhalten, nicht ebenso begeistert war wie wir, pflegte zu sagen, die Christen würden »die Geburt von Donald Duck« feiern. Doch seine Ironie war an uns verschwendet. Wir wurden gezwungen, Chanukka zu feiern, ein Fest, bei dem man Kerzen anzündet, um sich an einen weiteren Sieg in einem weiteren jüdischen Freiheitskampf zu erinnern – und an das ziemlich abtörnende Wunder, dass altes Lampenöl für mehr als eine Woche gereicht hatte. Natürlich bekamen wir während der acht Tage währenden Feierlichkeiten auch ein paar Präsente, doch im Vergleich mit den Bergen an Weihnachtsgeschenken, die unsere Freunde abräumten, hatten wir eindeutig die Niete gezogen. Nicht einmal einen Weihnachtsmann gab es.

Außerdem wirkte unser Chanukkafest unglaublich weit entfernt vom Fest des Friedens und der Ruhe, als das mir damals Weihnachten erschien. Denn wenn unsere Familie sich versammelte, herrschte das pure Chaos. Vielleicht nicht so sehr auf der eher reservierten Seite der Verwandten meines Vaters, doch auf der meiner Mutter umso mehr. Als ich klein war und alle in der Generation meiner Großeltern noch lebten, fanden diese Feste meist im Haus meiner Großeltern mütterlicherseits in Hässelby statt und verliefen stets nach ungefähr demselben Muster. Im ersten Stock stand ein langer gedeckter Tisch, und um diesen Tisch saßen meine Eltern, ihre Geschwister, Cousins und Cousinen und eine ganze Gang durchgeknallter Onkels und Tanten. Es herrschte ein Mordstheater. Die Leute fielen einander brüllend ins Wort, lasen Dinge auf Hebräisch, die keiner verstand, und verunglimpften sich gegenseitig auf Schwedisch, Jiddisch und Deutsch. Meschugge hin und Dummkopf her. Da waren nach Knoblauch riechende Männer mit deutschem Akzent, die einander nie ausreden ließen, und hysterische kleine Frauen, die wie kopflose Hühner zwischen Küche und Esszimmer hin und her wuselten und immer noch größere Portionen Essen brachten. Auf diesen Veranstaltungen wurden nämlich ungeheure Mengen serviert. Es gab zig Liter Hühnersuppe mit Knödeln, gefilte Fisch, Hackfleischbraten, Challa, Schnitzel, Kartoffeln und Rotkohl, um nur ein paar der Gerichte zu nennen, die blitzschnell auf den Tisch gestellt wurden, während im Hintergrund völlig überflüssigerweise das stete Mantra stand: »Esst mehr«, galt doch in dieser Familie das Zubereiten von Essen als eine Liebestat, die nur durch das Einverleiben von großen Mengen desselben aufgewogen werden konnte.

Es kamen immer dieselben Verwandten zu diesen Feiertagen. Da war Tante Hilde, die beim Kartenspielen betuppte. Günter, der nie heiratete, und von dem meine Großmutter behauptete, er würde ihr die Haare vom Kopf fressen. Da waren der immer so zufriedene Kiewe, dann mein dicker, netter Opa Ernst, dessen Bruder Heinz und dessen rotwangige Frau Ruth. Dann natürlich meine Oma Helga, die meistens unter der Dunstabzugshaube in der Küche stand und eine Pall Mall ohne Filter rauchte, während sie in einem Topf rührte und jeden nichts Böses ahnenden Vorbeikommenden fragte, wer denn wohl »diesen ekligen verdammten Reis« gekocht habe.

Ich war das erste Enkelkind und verstand ziemlich wenig von dem, was sich da abspielte. Ich wusste nicht einmal, wie ich mit all diesen Leuten verwandt war oder warum sie sich so seltsam benahmen. Darüber habe ich erst viel später angefangen nachzugrübeln. Als Kind verwendete ich stattdessen all meine Energie darauf, so schnell wie möglich aufzuessen, um dann ins untere Stockwerk zu schleichen und dort in aller Ruhe die alten Donald-Duck-Hefte meines Onkels zu lesen (um auf diese Weise wenigstens ein bisschen was vom christlichen Weihnachtsgefühl abzustauben).

Das alles geschah vor langer Zeit, und die ältere Generation, in deren Gesellschaft ich diese Feste zu feiern pflegte, ist, abgesehen von meiner Großmutter, inzwischen tot. Und damit hat die Verwandtschaft auch ein wenig von ihrem Biss verloren und ist in ihrer Grundeinstellung immer schwedischer geworden. Ich nehme also an, dass meine Schwester und ich am Ende bekommen haben, was wir uns wünschten. Im Guten wie im Schlechten.

Ich schließe die Balkontür und gehe hinunter in die Küche. Dort ist mein Vater in die Massenproduktion von Stullen eingestiegen. Vor ihm sind sechzehn Brotscheiben zu acht ordentlichen Paaren aufgereiht, die darauf warten, zu Klappstullen verarbeitet zu werden. Der mögliche Belag liegt daneben. Butter, Lidl-Wurst (hundert Prozent non-koscher), Käse und in Scheiben geschnittenes Gemüse.

»Wie viele wollt ihr?«, fragt er und verstreicht die Butter auf einer der Scheiben sorgfältig bis an den Rand.

»Du musst für mich keine Brote machen«, sage ich, »so eilig haben wir es doch nicht, oder?«

»Wie viele willst du?«, wiederholt er.

»Weiß nicht. Drei vielleicht.«

Mein Vater bedenkt mich mit einem höchst skeptischen Blick.

»Das soll reichen?«, fragt er. »Wo du doch immer so viel isst?«

»Das reicht«, erwidere ich.

»Wie viele will Leo?«, fragt er.

»Weiß ich nicht.«

»Wo ist der eigentlich?«

»Er schläft.«

»Immer noch?«

»Er ist sehr spät ins Bett, also wird er bestimmt bis acht schlafen.«

»Das geht nicht«, erwidert mein Vater. »Schließlich wollen wir in weniger als einer Stunde los.«

Ich blinzele ein paarmal, als hätte ich Schlaf in den Augen.

»Können wir nicht ein bisschen später fahren?«, schlage ich dann vor. »So dass er noch ein wenig schlafen kann?«

»Ich habe doch gesagt, dass ich nicht zu spät los will. Ich gehe jetzt mit dem Hund, dann kannst du solange deinen Sohn wecken.«

Ich sehe meinem Vater nach, wie er mit seinem geliebten Hund die Straße runtersticht. Im Gegensatz zu mir und meiner Schwester scheint er sich hier im Vorort immer zu Hause gefühlt zu haben. Uns ist das nie richtig gelungen. Wahrscheinlich, weil uns die durch und durch schwedische Umgebung immer daran erinnerte, wie anders unsere Familie in Wirklichkeit war. Doch natürlich haben wir getan, was wir konnten, um nicht aufzufallen. Vor allem meine Schwester, deren extremes Bestreben, die christlichen Feste zu feiern, über jeden Verstand ging. Sie wollte nämlich nicht nur Weihnachten feiern, sondern sie wollte auch noch einen Weihnachtsbaum haben. Das war ein Wunsch, der nicht gerade mit offenen Armen aufgenommen wurde, was mein Schwesterchen nicht daran hinderte, ihn jedes Jahr im Spätherbst der versammelten Familie vorzutragen.

»Niemals«, sagte mein Vater entschieden.

»Auf keinen Fall«, fügte meine Mutter ebenso entschieden hinzu.

Offensichtlich war gerade der Weihnachtsbaum ein besonders heikler Punkt. Ansonsten waren wir ja, wie gesagt, nicht sonderlich religiös. Wir aßen Schweinefleisch, wenn wir es kriegen konnten, bemalten an Ostern Eier und gingen am Jahresende in den Schülergottesdienst. Doch beim Weihnachtsbaum verlief, was den Assimilationswillen meiner Eltern betraf, offensichtlich eine Art unsichtbarer Grenze. Doch meine Schwester, das muss man ihr lassen, gab nicht so schnell auf.

»Och bitte«, flehte sie weiter, »warum können wir keinen Weihnachtsbaum haben? Alle anderen haben schließlich einen.«

»Wir sind Juden«, sagte mein Vater mit Nachdruck. »Wir haben keinen Weihnachtsbaum.«

»Nur einen kleinen«, versuchte meine Schwester.

»Mir kommt kein Weihnachtsbaum ins Haus«, sagte meine Mutter. »Nur über meine Leiche.«

»Er kann doch auf dem Balkon stehen«, bot meine Schwester an.

»Kommt nicht in Frage«, sagte meine Mutter. »Wir werden keinen Weihnachtsbaum haben. Das ist mein letztes Wort.«

Die Diskussion endete für gewöhnlich damit, dass meine Schwester etwas Böses brüllte und die Tür zu ihrem Zimmer so fest zuknallte, dass man glaubte, sie würde aus den Angeln fallen. Ein Signal, das einen unbeteiligten Beobachter zu der Annahme verleiten könnte, die Verhandlung sei damit beendet. Doch das war offensichtlich nicht der Fall, denn kurz darauf geschah Folgendes:

Ein freundlicher Nachbar (möglicherweise von meinen Eltern dazu ermuntert) schlug bei seinem Sommerhaus einen kleinen Baum und schenkte ihn meiner Schwester.Meine Schwester stellte den Baum in ihr Zimmer, schmückte ihn im christlichen Stil und legte ihre Geschenke darunter.Das war wirklich gute Arbeit. Doch obwohl meine Schwester wie jedes Jahr den Kampf um Weihnachten gewonnen hatte, war sie noch nicht zufrieden. Nein, denn jetzt wollte sie auch noch, dass alle um den Weihnachtsbaum tanzten.

»Nur über meine Leiche«, sagte meine Mutter.

»Wir sind Juden«, sagte mein Vater, »wir tanzen nicht um Nadelhölzer.«

»Bitte«, versuchte meine Schwester, »nur ein kleiner Tanz.«

Doch da verlief nun wirklich die Grenze. Denn selbst wenn wir nicht gläubig waren und nicht in die Synagoge gingen und auch keine Korkenzieherlocken an den Schläfen hatten, tanzten wir definitiv nicht um Bäume. So endete das Ganze immer auf dieselbe traurige Weise damit, dass meine geliebte kleine Schwester allein um ihren Weihnachtsbaum tanzte, Runde um Runde, und dazu ihre Lieder von einem fröhlichen Weihnachtsfest sang.

***

Jetzt, knappe dreißig Jahre später, gehe ich zu dem Zimmer hinauf, in dem der immer wiederkehrende Streit um das Weihnachtsfest sich einst abspielte, und wecke meinen Sohn. Er ist völlig fertig, doch nach vielem Wenn und Aber schafft er es, sich die Treppe hinunter in die Küche zu schleppen. Dort steht mein Vater, der von seinem rekordverdächtig schnellen Spaziergang zurück ist und jetzt die vorbereiteten Stullen auf drei Teller stapelt.

»Wie viele willst du, Leo?«, fragt er.

Mein Sohn zuckt mit den Schultern. Er scheint noch gar nicht richtig wach zu sein.

»Ich mache mal drei«, sagt mein Vater. »Es ist immer gut, was Anständiges im Magen zu haben.«

Leo nimmt eine Stulle und fängt an, an einer Ecke zu knabbern.

»Was ist denn los mit ihm?«, fragt mein Vater besorgt. »Ist er krank?«

»Wahrscheinlich nur müde«, erkläre ich.

»Bist du krank, Leo?«, fragt mein Vater.

»Nein«, antwortet mein Sohn und gähnt.

»Gut«, sagt mein Vater. »Dann iss mal deine Brote auf. Wir müssen nämlich bald los.«

Während wir da sitzen und uns gewaltsam unser Frühstück einverleiben, kommt meine Mutter auf dem Weg zur Arbeit in der Küche vorbei. Mein Vater nutzt die Gelegenheit, sich bei ihr zu beschweren.

»Dein Sohn und dein Enkel essen schlecht«, sagt er.

»Wirklich?«, erwidert Mama. »Dann müsst ihr euch was einpacken.«

»Jeder von uns hat mindestens drei Doppeldeckerstullen gegessen«, verteidige ich uns.

»Dann versucht mal, ein bisschen mehr zu essen«, sagt mein Vater, »man weiß schließlich nie, wann man wieder etwas kriegt.«

Doch, das weiß man, denn in unserer Familie gibt es im Grunde die ganze Zeit etwas zu essen. Und der geübte Zuhörer kann sogar herausfinden, wann und auf welche Weise das geschehen wird. Man muss einfach nur lernen, zwischen den Zeilen zu lesen. Hier ein paar einfache Beispiele:

Was die Verwandten sagen

Was es bedeutet

»Iss ordentlich. Es wird eine Weile nichts geben.«

»Nachher gibt es ein paar Stullen mit Leberpastete und Käse, ein paar Mohrrüben und eine Tasse heiße Schokolade.«

»Es wird zumindest keinen Nachtisch geben.«

»Es wird Eis und Beeren geben, und vielleicht ein Stück Apfelkuchen.«

»Ihr dürft gern vorbeikommen, aber wir haben nichts zu essen im Haus.«

»Wir haben so viel Essen im Haus, dass wir eine dreimonatige Belagerung überstehen und trotzdem noch Gewicht zulegen könnten.«

»Iss mehr.«

»Iss viel, viel mehr.«

»Du isst ja gar nichts, bist du krank?«

»Warum hast du nur zwei Portionen gegessen, magst du mein Essen nicht?« und »Iss mehr.«

»Hat es dir nicht geschmeckt?«

»Warum hast du nur drei Portionen gegessen, magst du mich nicht?« und »Iss mehr.«

Dazu gehört auch der oft wiederkehrende Satz: »Es ist ein bisschen salzig, oder?«, worauf mein Vater immer etwas im Stile von »Ja, gestern war es besser« antwortet, was meine Mutter verärgert, weil die richtige Antwort, wie jedes Kind weiß, gelautet hätte: »Nein, es ist sehr gut« (woran wiederum die Aufforderung »mehr zu essen« angehängt wird).

Diese Codes gelten allerdings nur auf Mutters Seite der Verwandtschaft. Die Codes meines Vaters habe ich trotz vierzig Jahren des Erprobens noch nicht wirklich knacken können. Also sehe ich zu, dass ich auf der sicheren Seite bin und esse noch etwas mehr, dann bedanke ich mich für ein fürstliches Frühstück und gelobe bei meiner Ehre und meinem Gewissen, dass ich satt bin und nicht krank und natürlich finde, dass dies die besten Stullen waren, die ich je in meinem Leben gegessen habe. Dann ist es an der Zeit zu fahren, also verabschieden wir uns von meiner Mutter, gehen raus und setzen uns ins Auto.

»Dann fahren wir mal«, sagt mein Vater. »Nach Polen.«

3.

Drei Männer in einem Auto

»Nach fünfhundert Metern rechts abbiegen.«

Die Roboterstimme, die von vorne aus dem Smartphone ertönt, geht mir langsam auf den Wecker. Und das, obwohl wir erst ein paar Kilometer gefahren sind.

»Das ist doch schlau, oder?«, sagt mein Vater begeistert. »Es stellt sich immer darauf ein, wohin wir fahren, und findet immer den schnellsten Weg. Wenn zum Beispiel irgendwo Stau ist, stellt es einfach auf eine andere, bessere Route um.«

Ich werfe einen raschen Blick auf das Display des Telefons. Dort sehe ich den Weg, auf dem wir uns befinden, den, auf den wir abbiegen sollen, aber nicht mehr.

»Kann man es nicht so einstellen, dass wir sehen, wo wir uns im Verhältnis zu unserem Ziel befinden?«, frage ich. »So sieht man ja gar nichts.«

Mein Vater schüttelt den Kopf und wendet sich meinem Sohn zu, der, weil ihm im Auto oft schlecht wird, vorn neben ihm sitzt.

»Dein Vater hat keine Ahnung von solchen tollen Sachen«, erklärt er. »Der ist ein richtiger Rückwärtsgewandter. Ihr habt nicht mal einen Fernseher zu Hause.«

»Wir haben einen Computer«, protestiere ich vom Rücksitz, »auf dem man fernsehen kann. Und ich will wissen, wohin wir unterwegs sind. Nicht nur blind irgendwelchen Pfeilen auf einem Bildschirm folgen.«

»Wir fahren nach Karlskrona«, erklärt mein Vater. »Von dort geht die Fähre.«

»Das weiß ich sehr gut. Aber dafür brauchen wir doch kein sprechendes Telefon. Da muss man doch nur auf die E4 fahren, die richtige Abfahrt nehmen und dann immer der Straße folgen, bis wir dort sind.«

»Ganz genau«, sagt mein Vater, »wir müssen die richtige Abfahrt nehmen. Deshalb haben wir dieses Programm hier, und außerdem macht es Spaß. So ist es doch, nicht wahr, Leo?«

Mein Sohn murmelt eine unhörbare Antwort. Er ist so müde, dass er fast schläft, und sicherlich hat er nicht die geringste Lust, sich in die laufende Debatte einzumischen.

»Was ist los mit ihm?«, fragt mein Vater.

»Er ist müde«, antworte ich.

»Nach einhundert Metern links abbiegen«, tönt die Roboterstimme.

»Kannst du nicht wenigstens den Ton abstellen?«, schlage ich vor.

Mein Vater schüttelt leicht den Kopf und gibt demonstrativ einen tiefen Seufzer von sich.

»Was für ein Glück, dass du Künstler bist«, sagt er zu mir, »denn so halten dich die Leute für progressiv und nicht für altmodisch.«

Unser Wagen nähert sich der Kreuzung, und mein Vater biegt nach links zum »Glädjens trafikplats« und auf die E4 ab. Es ist ein schöner Morgen, und ich bin trotz unserer Kabbeleien sehr froh, dass wir hier sind. Das hier ist, soweit ich mich erinnere, das erste Mal, dass mein Vater und ich so etwas machen. Und es fühlt sich gut an. Wir reisen zusammen, drei Männer in einem Auto, zurück zu unserem Ursprung. Der Versuch zurückzuholen, was uns gehört. Es ist ein wunderbarer Tag für den Beginn einer Reise. Alles ist ruhig und still, und das Einzige, was den angenehmen Rhythmus stört, ist die metallisch klingende Stimme, die uns hin und wieder erklärt, wie wir zu fahren haben. Aber das muss man an einem solchen Tag einfach mal aushalten.