9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Unionsverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Der auf allen Meeren gefürchtete Kapitän Tom Leach, der Herr des Piratenschiffs Schwarzer Schwan, hat die zauberhafte Miss Harradine in Gefangenschaft gebracht, die allein durch ihre bloße Anwesenheit an Bord Stürme der Leidenschaft und Eifersucht entfesselt. Tom Leachs Gegenspieler, Monsieur de Bernis, selbst ein Abenteurer, gewinnt durch seine Tapferkeit, seinen Scharfsinn und auch durch seine Galanterie das Herz der schönen Frau. Wie er sich durch tollkühne Schachzüge gegen den gewalttätigen Piraten Leach durchzusetzen und für sich und die geliebte Frau das Schicksal zum Guten zu wenden vermag, weiß Sabatini mit Spannung und draufgängerischer Eleganz zu erzählen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 343

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Über dieses Buch

Wie sich der tapfere Abenteurer Monsieur de Bernis durch tollkühne Schachzüge gegen seinen Gegenspieler, den gewalttätigen Piraten Leach durchzusetzen und für sich und die geliebte Frau das Schicksal zum Guten zu wenden vermag, weiß Sabatini mit Spannung und draufgängerischer Eleganz zu erzählen.

Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.

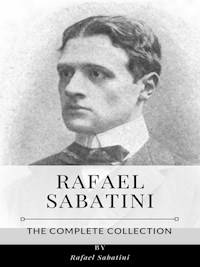

Rafael Sabatini (1875–1950) ist der Großmeister des historischen Romans und internationaler Bestsellerautor, der Vorlagen für Hollywoodfilme lieferte. Die Verfilmung seines Romans Captain Blood diente Errol Flynn als Karrieresprungbrett.

Zur Webseite von Rafael Sabatini.

Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)

Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.

Rafael Sabatini

Der Schwarze Schwan

Sabatinis Piratenromane II

Aus dem Englischen von Curt Thesing

Sabatinis Piratenromane II

E-Book-Ausgabe

Unionsverlag

HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.

Impressum

Die Originalausgabe erschien 1932 unter dem Titel The Black Swan.

Die deutsche Erstausgabe erschien 1949 im Droemer Verlag, München.

Originaltitel: The Black Swan (1932)

© by Unionsverlag, Zürich 2024

Alle Rechte vorbehalten

Umschlag: Het Kanonschot, Willem van de Velde

Umschlaggestaltung: Martina Heuer

ISBN 978-3-293-30649-3

Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte

Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)

Version vom 25.06.2024, 22:07h

Transpect-Version: ()

DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.

Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.

Unsere Angebote für Sie

Allzeit-Lese-Garantie

Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.

Bonus-Dokumente

Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.

Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert

Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.

Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät

Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:

Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt

E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.

Wir bitten um Ihre Mithilfe

Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.

Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags

Inhaltsverzeichnis

Cover

Über dieses Buch

Titelseite

Impressum

Unsere Angebote für Sie

Inhaltsverzeichnis

DER SCHWARZE SCHWAN

1 — Fortuna und Major Sands2 — Monsieur de Bernis3 — Bransomes Gebet4 — Die Verfolgung5 — Bord an Bord6 — Der Handelsvertrag7 — Der Kavalier8 — Der Befehlshaber9 — Zwischenspiel10 — Gekielholt11 — An Land12 — Der Wächter13 — Lacrimae rerum14 — Nymphe und Satyr15 — Perlen16 — Der Zankapfel17 — Die Versuchung18 — Der Angriff19 — Tom Leachs Haupt20 — Sir Henry Morgan21 — Die Übergabe22 — Priscillas WahnsinnMehr über dieses Buch

Über Rafael Sabatini

Andere Bücher, die Sie interessieren könnten

Bücher von Rafael Sabatini

Zum Thema Piraten

Zum Thema Abenteuer

Zum Thema Schmöker

1

Fortuna und Major Sands

Im Bewusstsein seiner großen Verdienste war Major Sands geneigt, die Gaben, welche Fortuna ihm bot, herablassend entgegenzunehmen. Er ließ sich aber durch diese Gaben nicht dazu bringen, den Scharfsinn der Glücksgöttin zu bewundern. Oft hatte er gesehen, wie sie Unwürdige mit Gunstbezeigungen überschüttete und Verdienstvollen ihre gerechte Belohnung vorenthielt. Auch ihn hatte sie warten lassen. Wenn sich Fortuna jetzt ihm zuwandte, so geschah das seiner Ansicht nach nicht aus Gerechtigkeitsgefühl, sondern Major Sands hatte verstanden, sie dazu zu zwingen.

Diese Gedanken beschäftigten den Major, während er untätig neben dem Ruhebett saß, das für Miss Priscilla Harradine unter einem Schutzdach aus brauner Segelleinwand auf der hohen Achterhütte der Centaur aufgestellt worden war.

Das schmucke gelbe Schiff lag in der geräumigen Bucht von Fort Royal vor Anker, das es als ersten Hafen nach der kurzen Fahrt von Barbados angelaufen hatte. Der Segler wurde hier mit frischem Wasser versorgt, und das bot eine Gelegenheit, auch andere Dinge an Bord zu nehmen. Auf dem Fockrüst wurden der schwarze Steward und der Koch mit einem Bombardement verstümmelter englischer und weich klingender französischer Worte aus einem dichten, mit Früchten und Gemüsen beladenen Haufen Pirogen überschüttet, die, mit weißen Mischlingen, Negern und Kariben bemannt, gegen die Längsseite des großen Schiffes stießen. Alle bemühten sich mit großem Stimmaufwand, ihre Waren zu verkaufen.

Am Kopf des Fallreeps stand Kapitän Bransome in eng anliegender, dunkelblauer, mit goldenen Litzen geschmückter Uniform und verweigerte dem mit einem Kaftan bekleideten, Handel treibenden Juden in einem kleinen Boot am Fuße der Treppe, der ihm Kakaobohnen, Ingwer und Spezereien zum Kauf anbot, den Zutritt.

An der Küste jenseits des durchsichtigen jadegrünen Wassers der Bai, das von einer die brennende Sonnenhitze angenehm mildernden Nordostbrise leicht gekräuselt wurde, ragte das Gewirr von Masten und Spieren der dort an ihren Ankerketten zerrenden Schiffe. Dahinter zeichnete sich das kleine Städtchen Fort Royal strahlend weiß gegen die leicht geschwungenen Hänge Martiniques ab, im Norden beherrscht von dem vulkanischen Massiv des Mont Pelé, der seinen zerrissenen Gipfel in den kobaltblauen Himmel reckte.

Kapitän Bransome, dessen Blick abwechselnd zwischen dem Juden, der sich nicht abweisen lassen wollte, und einer Pinasse hin- und herschweifte, die im Abstand von etwa einem Kilometer auf den Segler zuhielt, nahm seinen runden schwarzen Filzhut ab. Um den Kopf hatte er, da es kühler war als eine Perücke, ein blaues baumwollenes Taschentuch geschlungen. Während er so wartend dastand, trocknete er sich seine schweißbedeckte Stirn. In der dicken europäischen Uniform, die er aus Rücksicht auf die Würde seines Schiffsherrn stets beim Anlaufen eines Hafens trug, litt er unter der Hitze.

Auch Major Sands, der deutlich zur Behäbigkeit neigte, empfand trotz der frischen Brise und des Schattens des Schutzdaches auf der Achterhütte die Schwüle. Vor fünf Jahren, noch zu Lebzeiten König Charles II., war er in die Tropen gereist. Überzeugt, in der neuen Welt das Glück zu erhaschen, das ihm in der alten immer wieder entschlüpft war, hatte er sich freiwillig zum Dienst nach Übersee gemeldet. Er war dazu durch einen liederlichen Vater gezwungen gewesen, der die großen Familienbesitzungen in Wiltshire verspielt und vertrunken hatte. Major Sands’ Erbe war daher nur dürftig ausgefallen. Aber wenigstens umfasste es nicht – und dafür dankte er täglich seinem Schöpfer – die verschwenderischen, sorglosen Bedürfnisse seines Erzeugers.

Der Major war kein Hasardeur. Im Gegensatz zu seinem liederlichen Vater besaß er jenes kühle und berechnende Temperament, das, mit Klugheit verbunden, einem Manne vorwärtshilft. Aber Klugheit fehlte dem Major, obschon er sich dessen gleich den meisten Menschen seiner Art nicht bewusst war. Wenn das bisher Erfahrene auch nicht den Erwartungen entsprochen hatte, die ihn nach Übersee gelockt hatten, so fühlte er dennoch, dass sich diese Erwartungen bald restlos erfüllen würden. Sowenig er die Umstände vorausgesehen hatte, denen diese Gewissheit zu danken war, so vermochte das doch in keiner Weise seine Überzeugung zu beeinträchtigen, dass er diesen Erfolg lediglich seinem Verdienst und seiner Geschicklichkeit verdanke. Dem entsprang auch seine verächtliche Haltung Fortuna gegenüber. Der Ausgang war schließlich ganz einfach. Er war auf der Jagd nach Vermögen nach Westindien gereist. Und in Westindien hatte er es gefunden. Er hatte erreicht, was er erreichen wollte. Gab es eine innigere Verknüpfung zwischen Ursache und Wirkung?

Dieses Glück, das er errungen hatte oder das zu erringen er jetzt voll Freude erhoffte, ruhte auf einem Liegestuhl aus Rohr und geschnitzter Eiche und war äußerst erfreulich anzuschauen. Schlank und gerade, ebenmäßig gebaut und ziemlich hochgewachsen, zeigte Priscilla Harradine eine Anmut des Körpers, die nur der Widerschein geistiger Anmut war. Das jugendliche, unter dem Schatten eines breitrandigen Hutes verborgene Antlitz besaß eine bestrickende Lieblichkeit. Der zarte Teint passte gut zu dem tiefen Gold ihres Haares und zeigte kaum Spuren eines langjährigen Aufenthalts in dem glühenden Klima Antiguas. Wenn ihr entschlossenes kleines Kinn und ihre scharf geschnittenen Lippen Mut verrieten, so strahlten aus den klugen, weit auseinanderstehenden Augen Zartheit und Aufrichtigkeit. Die Farbe dieser Augen war eine Mischung aus dem satten Blau des Himmels und dem jadegrünen Wasser, auf das sie blickten. Die junge Dame trug ein hoch tailliertes Gewand aus elfenbeinfarbener Seide, und die ausgezackten Kanten ihres Mieders waren reich mit Gold bestickt. Träumerisch bewegte sie den aus hellgrünen und leuchtend roten Papageienfedern gearbeiteten Fächer, in dessen Mitte ein kleiner ovaler Spiegel eingelassen war.

Ihren Vater, Sir John Harradine, hatten ähnliche Gründe wie Major Sands bewogen, England zu verlassen und sich in eine ferne koloniale Niederlassung in Verbannung zu begeben. Auch sein Vermögen war zusammengeschmolzen, und sowohl seinem einzigen mutterlosen Kinde zuliebe wie um seiner selbst willen hatte er die Stellung als Gouverneur der Leeward-Inseln angenommen, die der Hof ihm auf Veranlassung eines Freundes anbot. Einem klugen Gouverneur boten sich viele Möglichkeiten, sein Glück zu machen. Sir John hatte es verstanden, diese Gelegenheit beim Schopf zu ergreifen und sie während der sechs Jahre, die er als Gouverneur wirkte, auszunutzen. Als er – vorzeitig von einem tropischen Fieber dahingerafft – starb, war er in der Lage, seine Tochter für die Jahre der Verbannung, die sie mit ihm geteilt hatte, zu entschädigen, indem er sie als Herrin eines sehr bedeutenden Vermögens und einer schönen Besitzung in seiner Heimatprovinz Kent zurückließ, die ein vertrauenswürdiger Mittelsmann in England für ihn gekauft hatte.

Sir John hatte den Wunsch ausgesprochen, sie sollte sofort zu seiner Schwester, die ihr eine Freundin und Führerin sein würde, nach Kent reisen. Noch auf seinem Sterbelager betonte er, sie hätte bereits einen allzu großen Teil ihrer Jugend infolge seiner Selbstsucht in Westindien vergeudet. Er bat sie deswegen um Verzeihung und verschied.

Priscilla und ihr Vater waren ständige Kameraden und gute Freunde gewesen. Sie vermisste ihn schmerzlich und hätte ihn wahrscheinlich noch mehr vermisst und die durch seinen Tod gerissene Lücke noch tiefer empfunden, wären nicht die stets bereite Freundschaft, Aufmerksamkeit und Dienstbeflissenheit Major Sands’ gewesen.

Major Bartholomäus Sands war der Stellvertreter des Gouverneurs gewesen. Er hatte in dem Hause des Gouverneurs so lange mit Vater und Tochter zusammengelebt, dass Miss Priscilla ihn als Familienangehörigen betrachtete und froh war, sich jetzt auf ihn stützen zu können. Und der Major war noch froher, ihr als Stütze zu dienen. Er hatte nur geringe Aussichten, Sir Johns Posten als Gouverneur von Antigua zu erhalten. Nach seiner Überzeugung mangelte es ihm keineswegs an Fähigkeit dazu; er hielt sich für einen sehr befähigten Mann, aber der Hof fragte in solchen Angelegenheiten wenig nach Talent und Erfahrung. Zweifellos würde die Gunst des Hofes die frei gewordene Stellung irgendeinem unerfahrenen Laffen aus der Heimat übertragen.

Dieser Umstand bestärkte ihn in seiner anfänglichen Meinung, dass seine Dienste in erster Linie Miss Priscilla gebührten. Das erklärte er ihr auch, und sie war von dieser Offenbarung einer so selbstlos vornehmen Gesinnung tief gerührt. Nach ihrer Ansicht wäre er selbstverständlich ihres Vaters Nachfolger geworden, eine Annahme, der zu widersprechen der Major keinerlei Neigung spürte. Es hätte ja sehr wohl der Fall sein können, sagte er sich, aber wenn er in Betracht zog, wie dringend sie ihn benötigte, kam diese Erwägung gar nicht infrage. Sie war im Begriff, nach England zu reisen; die Reise war lang, ermüdend und von zahlreichen Gefahren begleitet. Für ihn war es ein unvorstellbarer und unerträglicher Gedanke, dass sie diese Reise allein und unbehütet ausführen sollte. Selbst wenn er seine Aussichten als Nachfolger auf den Gouverneursposten dadurch aufs Spiel setzte, dass er zu solcher Zeit der Insel den Rücken kehrte, ließen ihm sein Pflichtgefühl ihr gegenüber und seine Sorge um sie keine andere Wahl. Er entsprach, wie er mit Nachdruck versicherte, ja nur ihres Vaters Wunsch.

Ihre milden Einwände gegen dieses Opfer unbeachtet lassend, hatte er sich selber Urlaub erteilt und Kapitän Grey zum Unterstatthalter ernannt, bis White Hall andere Bestimmungen träfe.

Dann hatte er sich mit der jungen Dame in Begleitung ihrer schwarzen Kammerzofe Isabella an Bord der Centaur eingeschifft. Zum Unglück litt die Negerin so stark unter der Seekrankheit, dass es unmöglich war, sie auf die Fahrt über den Ozean mitzunehmen, und ihre Herrin sich gezwungen sah, die Kammerzofe in Barbados wieder an Land zu setzen. So musste Miss Priscilla allein für sich sorgen.

Die Centaur hatte Major Sands trotz der Tatsache, dass ihr Kapitän, ehe er den Kurs nach der Heimat einschlug, verschiedene Geschäfte weiter südlich von Barbados zu erledigen hatte, wegen ihrer schönen Raumverhältnisse und Seetüchtigkeit erwählt. Der Major begrüßte sogar diese Verzögerung der Reise und das damit verbundene enge und intime Zusammensein mit Miss Priscilla. Es lag in seinem berechnenden Charakter, bedächtig vorzugehen und nichts durch Übereilung zu verderben. Ihm war klar, dass seine Werbung um Sir John Harradines Erbin, die tatsächlich erst begonnen hatte, nachdem sie ihm durch Sir Johns Tod überantwortet worden war, erst noch einige Fortschritte machen müsste, ehe er sicher sein konnte, sie gewonnen zu haben. Gewisse Nachteile mussten überwunden, gewisse Vorurteile zerstreut werden. Obwohl er zweifellos eine sehr eindrucksvolle Persönlichkeit war – dafür bot sein Spiegelbild einen schlagenden Beweis –, bestand unleugbar zwischen ihnen ein starker Altersunterschied.

Miss Priscilla war noch nicht fünfundzwanzig, während Major Sands bereits den vierziger Jahren den Rücken gewandt hatte und unter seiner blonden Perücke bedenklich kahl wurde. Anfangs hatte er deutlich bemerkt, dass sie sich seiner Jahre allzu bewusst war. Sie behandelte ihn mit einer fast kindlichen Ergebenheit, die ihm wehtat und ihn kränkte. Dank ihrem engen Beisammensein und der Geschicklichkeit, mit der er es verstanden hatte, ein Gefühl annähernder Gleichaltrigkeit zu erzeugen, verlor sich allmählich bei ihr diese Einstellung. Die Fahrt, so hoffte er, würde es ihm ermöglichen, das so aussichtsreich begonnene Werk zu vollenden. Wahrlich, er hätte ja ein Einfaltspinsel sein müssen, falls es ihm nicht gelingen sollte, diese außerordentlich begehrenswerte junge Dame und ihr gleich begehrenswertes Vermögen für sich zu gewinnen, ehe sie in Plymouth Hall Anker warfen. Deswegen hatte er unbedenklich seine fraglichen Aussichten auf die Nachfolgeschaft als Gouverneur von Antigua aufs Spiel gesetzt. Major Sands war kein Spieler und handelte auch jetzt nicht als Hasardeur; er kannte sich, seine Persönlichkeit, seinen Charme und seine Geschicklichkeit genügend, um dem Ausgang voller Zutrauen entgegenzusehen. Er hatte lediglich eine Möglichkeit gegen eine Gewissheit eingetauscht, gegen die Gewissheit, das Vermögen zu erwerben, das zu suchen er ursprünglich nach Übersee gekommen war und das jetzt in Reichweite vor ihm lag.

Das war seine feste Überzeugung, als er sich eben in seinem Stuhl vorneigte, um seine Reisegefährtin mit dem peruanischen Konfekt in der Silberbüchse zu verlocken, das er in rührender Voraussicht jedes erdenklichen Wunsches, die sie unbedingt an ihm endlich bemerken musste, besorgt hatte.

Sie lehnte sich gegen das Kissen aus rotem Samt mit Goldquasten, das er aus der Kabine geholt und mit sorgsamen Händen hinter sie geschoben hatte. Ablehnend schüttelte sie den Kopf, lächelte ihm aber mit einer fast zärtlichen Freundlichkeit zu.

»Sie sind so um meine Bequemlichkeit besorgt, Major Sands, dass es fast undankbar erscheint, etwas, das Sie bringen, abzulehnen. Aber …« Sie schwenkte ihren grün-roten Fächer.

Er heuchelte eine leichte Verstimmung, die vielleicht nicht ganz gespielt war: »Wenn ich bis zum Ende meiner Tage für Sie Major Sands bleiben soll, werde ich Ihnen überhaupt nichts mehr bringen. Ich heiße Bartholomäus, gnädiges Fräulein, Bartholomäus.«

»Ein hübscher Name«, entgegnete sie, »aber zum täglichen Gebrauch bei einer derartigen Hitze zu hübsch und zu lang.«

Die Neckerei unbeachtet lassend, nahm er sie beim Wort: »Meine Freunde nannten mich gelegentlich Bart, so nannte mich auch meine Mutter. Sie dürfen es auch tun, Priscilla.«

»Ich fühle mich tief geehrt, Bart«, lachte sie zu seiner größten Freude. Ehe der Major antworten konnte, tönten vier Glockenschläge aus dem Mastkorb des Schiffes, bei deren Klang Priscilla aufsprang und rief: »Acht Uhr, und wir liegen immer noch vor Anker. Möchte wissen, was uns hier so lange zurückhält.«

Major Sands erhob sich ebenfalls und folgte ihr an die Heckreling. Das Boot mit dem kaftantragenden Juden befand sich bereits wieder auf dem Rückweg nach der Küste. Die Pirogen waren gleichfalls im Begriff, abzustoßen, ihre immer noch lärmenden Insassen tauschten jetzt mit einigen Matrosen, die sich über die Bordwand lehnten, Späße aus. Aber die Pinasse, die Kapitän Bransome beobachtet hatte, legte gerade am Fuß des Fallreeps an. Einer der nackten, braunen Kariben, mit denen die Pinasse bemannt war, kniete im Bug, bemüht, ein Tauende zu ergreifen und das Boot an dem Segler festzumachen.

Vom Achtersitz der Pinasse erhob sich die hohe, schlanke, dabei kräftige Gestalt eines Mannes in mattblauem Taftanzug mit Silberlitzen. Um die breite Krempe seines schwarzen Hutes wand sich eine mattblaue Straußenfeder, die Hand, die er ausstreckte, um sich an dem Fallreep festzuhalten, war mit einem Handschuh bedeckt und von zarten Spitzen umhüllt.

»Zum Teufel«, rief Major Sands, erstaunt über diese Martiniquer Eleganz. »Wer mag das nur sein?«

Sein Staunen wuchs, als er die Behändigkeit bemerkte, mit der dieser Stutzer das steile Fallreep emporkletterte. Ungewandter folgte ihm ein Mischling in einem Baumwollhemd und in Hosen aus ungegerbtem Leder, der einen Mantel, einen Degen und einen mit Geld angefüllten roten Lederbeutel trug, aus dem die gravierten Silberkolben zweier Pistolen hervorragten. Der Fremde betrat das Deck. Einen Augenblick stand er hochgewachsen und herrisch am Kopf des Fallreeps. Dann sprang er auf das Mitteldeck herab und zog höflich, den Gruß des Kapitäns erwidernd, seinen Hut. Unter einer glänzend schwarzen, sorgfältig gekräuselten Perücke sah man sein wettergebräuntes Antlitz.

Der Kapitän rief einen Befehl. Zwei Matrosen eilten an die Hauptluke und ließen ein Seil über das Schanzwerk herab.

Die Zuschauer auf der Achterhütte sahen, wie mithilfe eines Seils zuerst eine Kiste und dann eine zweite an Deck gezogen wurde. »Anscheinend will er mitfahren«, sagte Major Sands.

»Er sieht wie ein Mann von Rang aus«, erklärte Miss Priscilla. Der Major verspürte Neigung, ihr zu widersprechen.

»Sie urteilen nach seiner stutzerhaften Kleidung. Aber Äußerlichkeiten, mein Kind, sind trügerisch. Sehen Sie sich nur seinen Diener an, falls jener Bursche sein Diener ist. Er macht ganz den Eindruck eines Freibeuters.«

»Wir sind in Westindien, Bart«, erinnerte sie ihn.

»Gewiss, gewiss, und dieses feine Herrchen passt gar nicht hierher. Möchte wirklich wissen, wer er ist.«

Ein schriller Pfiff aus des Bootsmanns Pfeife rief die Mannschaft an Deck, und wie mit einem Zauberschlag herrschte auf dem Schiff ein lebhaftes Getriebe.

Das Knirschen des Gangspills und das Klirren von Ketten verkündeten das Hochwinden des Ankers. Die Matrosen kletterten behände in die Takelung, um die Segel zu setzen, und der Major merkte, dass die Abfahrt hinausgeschoben worden war, weil sie auf diesen Reisenden gewartet hatten. Zum zweiten Mal fragte er die Nordostbrise: »Zum Teufel, ich möchte wirklich wissen, wer dieser Mensch ist?«

Sein Ton klang mürrisch, er verriet des Majors Ärger, dass ihr privates Zusammensein als einzige Passagiere der Centaur eine Störung durch diesen Eindringling erfuhr. Dieser Ärger wäre noch begreiflicher gewesen, hätte Sands ahnen können, dass Fortuna diesen Reisenden sandte, um ihm, dem Major, zu zeigen, dass er die Äußerungen ihrer Gunst nicht gar so leicht und selbstverständlich nehmen sollte.

2

Monsieur de Bernis

Die Neugier bezüglich der Persönlichkeit des Fremden wurde lange nicht gestillt. Als sie sich in der großen Kabine, in der die Mahlzeiten serviert wurden, beim Abendessen trafen, wurde der neue Passagier den beiden Reisegefährten von Kapitän Bransome als Monsieur Charles de Bernis vorgestellt, woraus der Major scharfsinnig schloss, dass der unerwünschte Gast ein Franzose sei. Seiner fließenden englischen Aussprache, die nur gelegentlich einen leichten fremden Akzent erkennen ließ, konnte man diese Tatsache freilich kaum entnehmen. Viel eher erlaubten sein lebhaftes Gebärdenspiel und seine fast übertriebene Höflichkeit Rückschlüsse auf seine Nationalität.

Major Sands, der sich fest vorgenommen hatte, ihn abzulehnen, freute sich, dass die Persönlichkeit des Fremden ihm keinen Anlass bot, seine Anschauung zu ändern. Selbst wenn nichts sonst gegen den Mann gesprochen hätte, so war seine fremde Abstammung ein völlig hinreichender Grund dazu, denn Major Sands hegte gegen alle, die nicht sein Glück teilten, als Brite geboren worden zu sein, eine hochmütige Verachtung.

Monsieur de Bernis war auffallend groß und machte trotz seiner Hagerkeit einen außerordentlich kraftvollen Eindruck. Die schlanken, mit glatt sitzenden mattblauen Strümpfen bekleideten Beine wirkten sehnig. Er war von der Sonne gebräunt und ähnelte, wie Major Sands sofort bemerkte, in erstaunlichem Maße seiner verstorbenen Majestät König Charles II. in dessen jüngeren Tagen, denn der Franzose konnte kaum älter als fünfunddreißig Jahre sein. Er hatte das gleiche scharf geschnittene Gesicht mit kräftigen Backenknochen, das nämliche vorspringende Kinn und dieselbe vorspringende Nase, den gleichen kleinen schwarzen Schnurrbart über vollen Lippen, um die derselbe leicht spöttische Ausdruck schwebte, der so charakteristisch für das Antlitz des Stuart-Königs gewesen war. Seine unter tiefschwarzen Brauen schimmernden Augen waren groß und dunkel und konnten, obwohl gewöhnlich sanft dreinschauend, außerordentlich beunruhigend wirken.

Falls der Fremde an dem Major Anteil nahm, so verriet er das zunächst kaum. Die ganze Art seiner Höflichkeit seinen Mitreisenden gegenüber errichtete eine Schranke, hinter der er sich hochmütig verbarg. Offenbar war er mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt, und seine Unterhaltung während des Essens bezog sich nur auf die Frage nach seinem Reiseziel.

Anscheinend setzte er eine frühere Unterhaltung mit dem Kapitän der Centaur fort.

»Selbst wenn Sie Marie Galante nicht anlaufen wollen, Kapitän, so sehe ich nicht ein, welche Verzögerung oder Unbequemlichkeit es Ihnen bereiten würde, mich in einem Boot an Land zu setzen.«

»Sie begreifen meine Beweggründe nicht«, erwiderte Bransome. »Ich habe nicht die Absicht, mich Guadeloupe auch nur auf zehn Seemeilen zu nähern. Wenn Unannehmlichkeiten meinen Weg kreuzen, weiß ich wahrscheinlich mit ihnen fertigzuwerden, aber ich suche sie nicht auf. Dies ist meine letzte Reise, und ich möchte, dass sie sicher und friedlich verläuft. Daheim in Devon erwarten mich eine Frau und vier Kinder, und es ist Zeit, dass ich sie endlich wiedersehe. Daher gehe ich einem solchen Piratennest wie Guadeloupe im weiten Bogen aus dem Wege. Es ist schon unangenehm genug, Sie nach Sainte Croix zu bringen.«

»Aber …« Der Franzose lächelte und schwenkte seine schmale gebräunte Hand, dass die schönen Mechliner Spitzen sein Handgelenk sehen ließen. Bransome runzelte über diese abfällige Gebärde die Stirn. »Sie mögen lachen, Monsieur, Sie mögen lachen, aber ich weiß, was ich weiß. Ihre französische Westindische Compagnie ist über jeden Argwohn erhaben. Ihr kommt es nur darauf an, Geschäfte zu machen; wie diese zustande kommen, ist ihr gleichgültig. Gar manche Schiffsladung gelangt nach Sainte Croix und wird dort für ein Zehntel ihres Wertes verkauft. Die französische Westindische Compagnie stellt keine Fragen, solange sie zu solchen Bedingungen einen Handel abschließen kann. Es ist auch überflüssig, Fragen zu stellen. Die Wahrheit liegt auf der Hand. Alle Spatzen pfeifen sie von den Dächern. Das ist eine Tatsache. Vielleicht wissen Sie nichts davon.«

Der Kapitän, ein Mann in mittleren Jahren, breit und kräftig, mit rotem Haar und Gesicht, sagte das mit großem Nachdruck und verriet seinen Unwillen, indem er mit seiner sommersprossigen Hand auf den Tisch schlug.

»Es bleibt bei Sainte Croix, da ich mich verpflichtet habe, Sie dort an Land zu setzen. Und das ist schon schlimm genug. Guadeloupe kommt für mich nicht in Betracht.«

Miss Priscilla bewegte sich unruhig auf ihrem Stuhl.

»Sprechen Sie von Seeräubern, Kapitän Bransome?«

»Gewiss«, entgegnete Bransome. »Das ist eine Tatsache.«

Der Major, der ihre Aufregung bemerkte, mischte sich in das Gespräch ein, um die junge Dame zu beruhigen.

»Meiner Treu, von einer solchen Tatsache spricht man nicht vor einer Dame. Außerdem ist es heutzutage nur noch für Angsthasen eine Tatsache.«

»Oho!« Kapitän Bransome blies hitzig seine Backen auf.

»Freibeuter gehören der Vergangenheit an«, erklärte Major Sands.

Das Gesicht des Kapitäns überzog sich mit noch tieferem Rot. Sarkastisch erwiderte er: »Selbstverständlich, heutzutage kreuzt man auf dem Karibischen Meer genauso sicher wie auf irgendeinem englischen Binnensee.«

Damit wandte er seine ganze Aufmerksamkeit dem Essen zu, während sich Major Sands mit der Frage an Monsieur de Bernis wandte: »Sie begleiten uns also nur bis Sainte Croix?« Sein Benehmen war liebenswürdiger als bisher, denn die Feststellung, dass diese Invasion nur von kurzer Dauer war, hatte seine gute Laune rasch wiederhergestellt.

»Keinen Schritt weiter«, bestätigte Monsieur de Bernis. Die lakonische Antwort ermunterte nicht zu weiteren Fragen. Trotzdem blieb Major Sands beharrlich.

»Wahrscheinlich haben Sie Geschäfte in Sainte Croix?«

»Nein, keine Geschäfte. Ich suche ein Schiff, ein Schiff, das mich nach Frankreich bringt.«

Diese kurzen, knappen Sätze waren für ihn charakteristisch.

Der Major war überrascht. »Aber Sie könnten doch auf einem so schönen Schiff bequem nach Plymouth reisen und dort ein Fahrzeug nehmen, das Sie über den Kanal bringt.«

»Richtig«, bestätigte Monsieur de Bernis, »richtig! Daran hatte ich nicht gedacht.«

Dem Major kam es plötzlich zu Bewusstsein, dass er vielleicht zu viel gesagt hatte. Zu seiner Enttäuschung unterstrich Miss Priscilla noch den Gedanken, den er, wie er fürchtete, dem Franzosen eingegeben haben könnte.

»Vielleicht überlegen Sie es sich noch, Monsieur.«

Monsieur de Bernis’ dunkle Augen blitzten, als er sie betrachtete, aber sein Lächeln blieb versonnen.

»Wahrhaftig, Mademoiselle, Sie könnten einen Mann schon dazu überreden.«

Major Sands schnäuzte sich, ärgerlich über diese anmaßende gallische Galanterie. Nach kurzer Pause fügte Monsieur de Bernis hinzu, und sein seltsames Lächeln verschärfte sich: »Aber leider erwartet mich ein Freund in Sainte Croix. Ich will mit ihm zusammen nach Frankreich fahren.«

Mit dem Ton leichter Verwunderung in seiner Stimme fiel der Major ein: »Ich dachte, Sie wünschten in Guadeloupe an Land gesetzt zu werden und würden nur von dem Kapitän gezwungen, nach Sainte Croix zu fahren.« Falls er annahm, Monsieur de Bernis durch diesen Widerspruch in Verlegenheit zu bringen, so wurde er rasch enttäuscht. Immer noch lächelnd wandte sich der Franzose ihm zu, aber die Verträumtheit hatte einem spöttischen Ausdruck Platz gemacht.

»Warum enthüllen Sie die unschuldige Täuschung, zu der mich Höflichkeit einer Dame gegenüber zwang? Das ist vielleicht schlau, aber nicht liebenswürdig, Monsieur Sands.«

Major Sands errötete. Er krümmte sich unter dem überlegenen Lächeln des Franzosen und platzte in seinem Unwillen grob heraus: »Wozu diese Täuschung, Sir?«

»Fügen Sie noch hinzu: ›Wozu diese Höflichkeit?‹ Jeder nach seiner Natur, Sir. Sie überführen mich einer möglichen Täuschung und verraten dadurch selbst nur eine grobe Biederkeit. In seiner Art ist vielleicht jeder von uns bewunderungswürdig.«

»Dem kann ich in keiner Weise zustimmen. Schlagen Sie mich tot, wenn ich das kann.«

»Dann mag Mademoiselle zwischen uns entscheiden«, erklärte der Franzose lächelnd.

Aber Miss Priscilla schüttelte ihren blonden Kopf. »Das hieße gegen einen von Ihnen entscheiden, eine allzu peinliche Aufgabe.«

»Dann bitte ich um Verzeihung, dass ich wagte, sie zu stellen. Lassen wir also die Frage unentschieden.« Er wandte sich wieder Kapitän Bransome zu. »Soviel ich weiß, Kapitän, sagten Sie, dass Sie Dominica anlaufen werden.«

Damit lenkte er die Unterhaltung in andere Bahnen.

Der Major hatte das unbehagliche Gefühl der Erniedrigung. Das fraß in ihm und kam später zum Ausdruck, als er wieder mit Miss Priscilla auf dem Achterdeck saß.

»Dem Franzosen war es nicht sehr angenehm, so abgefertigt zu werden«, sagte er.

Des Majors kaum verhüllte Feindseligkeit gegen den Fremden hatte Priscillas Zartgefühl verletzt. In ihren Augen hatte der Major schlecht gegen den weltmännischen Franzosen abgeschnitten. Seine jetzt zur Schau gestellte Eitelkeit ließ ihren Ärger aufs Neue aufflammen.

»Ach, Sie haben ihn abgefertigt«, spöttelte sie, »das ist mir gar nicht aufgefallen.«

»Nicht …?« Die vorspringenden blassen Augen in seinem blühenden Gesicht quollen förmlich hervor, dann lachte er prahlerisch: »Offenbar haben Sie am hellen Tage geträumt, Priscilla, sonst müssten Sie es bemerkt haben. Ich ließ deutlich durchblicken, dass seine Widersprüche mich nicht zu täuschen vermögen. Einen Schwindel merke ich sofort. Diese Bloßstellung wurmte ihn.«

»Jedenfalls hat er seinen Ärger glänzend verhüllt.«

»O gewiss! Als Betrüger hat er meine volle Anerkennung. Aber ich sah deutlich, dass mein Stich saß. Schlagen Sie mich tot, das sah ich. Haben Sie eigentlich das Ausmaß seines Schwindels bemerkt? Zuerst hatte er nur nicht die Absicht, den Ozean auf der Centaur zu überqueren. Dann erwartete ihn ein Freund in Sainte Croix. Aber ich wusste von Anfang an, dass Sainte Croix ihm von dem Kapitän aufgezwungen wurde, der unter keinen Umständen sich dazu bewegen ließ, ihn, wie er es wünschte, in Guadeloupe an Land zu setzen. Möchte wissen, was der Bursche im Schilde führt, dass er zu solch plumpen Lügen greift.«

»Uns kann das doch auf jeden Fall ganz gleichgültig sein.«

»Seien Sie nicht zu vertrauensselig. Schließlich bin ich Offizier der Krone, und es ist meine Pflicht, auf alles achtzugeben, was sich in diesen Gewässern abspielt.«

»Wozu diese Besorgnis? In ein oder zwei Tagen verlässt er uns ja bereits wieder.«

»Das stimmt, und ich danke Gott dafür.«

»Ich sehe keinen Anlass, dafür dankbar zu sein. Monsieur de Bernis wäre bestimmt ein sehr anregender Reisegefährte gewesen.«

Der Major zog die Augenbrauen empor. »Halten Sie ihn für anregend?«

»Sie etwa nicht? Als Sie ihn attackierten, parierte er doch mit großer Schlagfertigkeit.«

»Schlagfertig? Lieber Gott, ein so tölpelhafter Lügner ist mir noch nie begegnet!«

Über der Treppe des Achterdecks tauchte ein mit einer langen blauen Straußenfeder gezierter schwarzer Hut auf. Langsam stieg Monsieur de Bernis die Treppe herauf und näherte sich den beiden auf der Achterhütte. Der Major betrachtete sein Kommen als eine unerwünschte Zudringlichkeit. Aber Miss Priscillas Augen begrüßten den höflichen Franzosen mit einem strahlenden Willkommensblick. Als sie liebenswürdig auf dem Ruhebett zur Seite rückte, um de Bernis neben sich Platz zu machen, konnte Major Sands seine Empörung kaum hinter kühler Höflichkeit verbergen.

Martinique versank achtern im Dunst. Alle Leinwand entfaltet, eilte die Centaur, nach Backbord geneigt, gen Westen, während der aufspritzende Schaum ihr gelbes Deck überspülte.

Monsieur de Bernis sprach über die nordöstliche Brise in Ausdrücken, die zeigten, dass er mit diesen Dingen vertraut war. Sie könnten sich zu dem Winde beglückwünschen, sagte er. Zu dieser Jahreszeit bliese der Wind meist aus Norden. Falls die Brise anhielte, würden sie bei Tagesgrauen auf der Höhe von Dominica sein. Der Major, der sich von Monsieur de Bernis’ offensichtlicher Kenntnis der karibischen Gewässer nicht in den Schatten stellen lassen wollte, äußerte sein Erstaunen, dass Kapitän Bransome nach einer hauptsächlich von Kariben bewohnten Insel segeln sollte, auf der sich nur eine unbedeutende französische Siedlung in Roseau befände. Die rasche Antwort des Franzosen brachte ihn in Verwirrung.

»Falls es sich um eine gewöhnliche Ladung handelt, würde ich Ihnen zustimmen, Major; Roseau wäre wahrscheinlich eines Besuches nicht wert, aber für einen Kapitän, der auf eigene Rechnung Handel treibt, kann ein solcher Abstecher sehr vorteilhaft sein. Sie können überzeugt sein, dass das für Kapitän Bransome zutrifft.«

Die Richtigkeit seiner Vermutung bestätigte sich am folgenden Morgen, als sie auf der Westseite Dominicas vor Roseau ankerten. Bransome, der mit seinen Schiffseigentümern gemeinsamen Handel trieb, ging an Land, Felle einzukaufen, für die er unter den Luken reichlich Platz frei gelassen hatte. Er kannte verschiedene französische Händler, von denen er zur Hälfte des Preises, den er in Martinique oder andernorts zahlen musste, die Ware beziehen konnte, denn die Kariben, welche die Rinder schlachteten und abzogen, begnügten sich mit unendlich geringerem Lohn, als die Unterhaltskosten für die Negersklaven betrugen, welche diese Arbeit in den größeren Ansiedlungen verrichteten.

Da die Verladung der Felle sie ein oder zwei Tage aufhalten würde, schlug Monsieur de Bernis seinen Reisegefährten einen Ausflug in das Innere der Insel vor, ein Vorschlag, der von Miss Priscilla so freudig begrüßt wurde, dass er auch bei Sands sofort Zustimmung fand.

An Land mieteten sie Ponys und ritten zu dritt, nur von Pier, de Bernis’ Halbblutdiener, begleitet, um das Wunder Dominicas, den kochenden See und die fruchtbaren, vom Layou bewässerten Ebenen zu besichtigen. Der Major hätte auf einer größeren Eskorte bestanden, aber Monsieur de Bernis, der sich wieder als genauer Kenner dieser Gegenden erwies, versicherte ihm, dass die Kariben Dominicas sanfte und liebenswürdige Menschen wären, von denen man keine Heimtücke zu erwarten hätte.

»Lägen die Dinge anders«, schloss er, »dann würde zu unserer Sicherheit die gesamte Schiffsbesatzung nicht ausreichen, und ich hätte nie diesen Ausflug vorgeschlagen.«

Priscilla ritt zwischen ihren beiden Kavalieren, aber hauptsächlich galt ihre Aufmerksamkeit dem geistreichen de Bernis, sodass Major Sands sich unwillkürlich fragte, ob sich die auffallende Ähnlichkeit dieses Menschen mit dem verstorbenen König nicht vielleicht über Äußerlichkeiten hinaus erstreckte. Monsieur de Bernis, schoss es dem Major durch den Kopf, bewies, dass er die gleiche natürliche Galanterie besaß, und er bemerkte auch voller Wut, dass de Bernis auf das andere Geschlecht die gleiche Anziehungskraft wie König Charles ausübte.

Ohne das tröstliche Bewusstsein, dass dieser langbeinige Eindringling mit dem Zigeunergesicht bereits in ein, zwei Tagen in Sainte Croix wieder aus ihrem Leben verschwinden würde, wäre er noch viel tiefer beunruhigt gewesen. Der Major begriff nicht, was Miss Priscilla an diesem Menschen fand, dass sie ihm so viel Aufmerksamkeit schenkte. Verglichen mit seiner eigenen soliden und wertvollen Persönlichkeit, war dieser Bursche doch nur ein hohler Laffe. Es war einfach unverständlich, dass sich Priscilla durch seine schäbige Eleganz blenden ließ. Aber Frauen, selbst die besten Frauen, wurden häufig durch einen Mangel an Urteilskraft irregeleitet. Daher war der Major dem Schicksal aufrichtig dankbar, dass ihr Zusammenleben mit diesem Abenteurer schon so bald enden sollte. Bei einem längeren Zusammenleben hätte der Halunke womöglich in Erfahrung gebracht, welch großes Erbe Miss Priscilla zugefallen war. Zweifellos wäre das für ihn Anlass genug, alle Verführungskünste spielen zu lassen.

Dass de Bernis ein Abenteurer war, stand für Major Sands außer Zweifel. Er schmeichelte sich, einen Menschen auf den ersten Blick zu durchschauen, und empfand gegen diesen hochmütigen Spitzbuben eine instinktive Abneigung. Diese Überzeugung fand am gleichen Abend in Roseau eine Bestätigung.

Nachdem sie von ihren Pferden gestiegen waren, trafen sie am Strande einen untersetzten, älteren, schlecht gekleideten Franzosen, der schon von Weitem nach Schnaps und Tabak roch. Es war einer der Händler, von denen Kapitän Bransome seine Felle bezog. Wie vom Donner gerührt blieb der Kerl vor ihnen stehen und starrte Monsieur de Bernis längere Zeit mit aufgerissenen Augen an, dann zog ein seltsames Grinsen über sein wettergebräuntes Gesicht. Mit ironisch übertriebener Höflichkeit entblößte er seinen schlecht gekämmten Schädel.

Major Sands verstand kein Französisch, aber der frech-vertrauliche Ton der Begrüßung war unmissverständlich.

»Bist du es wirklich, de Bernis? Bei Gott! Ich habe nicht geglaubt, dich wiederzusehen.«

De Bernis blieb stehen, und seine Antwort erfolgte in dem gleichen leichten, halb spöttischen Tonfall: »Und du, alter Bursche? Ah, du machst jetzt wohl den Fellhändler?«

Major Sands ging mit Miss Priscilla weiter und ließ de Bernis im Gespräch mit seinem seltsamen Bekannten stehen. Der Major war belustigt. »Ein etwas komisches Zusammentreffen für unseren vornehmen Gentleman. Äußerst komisch. So sehen also seine Freunde aus. Möchte wirklich wissen, wer dieser Satan ist.«

Aber Miss Priscilla war seiner ewigen Verwunderung und seines Spottes überdrüssig. Er kam ihr kindisch vor. Sie kannte die Insel besser als er. Sie wusste, dass bei dem Leben in den Kolonien ein Mann die seltsamsten Bekannten haben konnte und dass nur ein Dummkopf oder ein Voreiliger daraus Schlüsse ziehen würde. Das sagte sie auch.

»Donnerwetter, Miss! Sie verteidigen ihn?«

»Ich habe gar nicht bemerkt, dass ihn jemand angreift, falls Sie nicht die Absicht haben, ihn anzugreifen, Bart. Monsieur de Bernis hat nie den Anschein zu erwecken versucht, als käme er direkt aus Versailles.«

»Er weiß, dass kein Mensch ihm das glauben würde. Sachte, Kind! Der Kerl ist ein Abenteurer.«

Ihre Zustimmung empörte und enttäuschte ihn stärker, als ein Widerspruch es vermocht hätte.

»Das nahm ich an«, lächelte sie gleichgültig. »Ich liebe Abenteurer und Abenteuer.«

Lediglich die Tatsache, dass de Bernis ihnen nachgeeilt kam, bewahrte sie vor einer Strafpredigt. Aber ihre vorlaute Antwort wurmte den Major. Vielleicht war sie der Anlass dafür, dass er nach dem Abendessen, als sie in der großen Kabine alle zusammensaßen, auf diese Begegnung zu sprechen kam.

»Ein merkwürdiger Zufall, Monsieur de Bernis, dass Sie hier auf Dominica plötzlich einen Bekannten treffen.«

»In der Tat ein merkwürdiger Zufall«, gab der Franzose bereitwillig zu. »Es war ein alter Waffenbruder von mir.«

Erstaunt zog der Major die Brauen empor. »Waren Sie Soldat, Sir?« In den Augen des Franzosen blitzte es seltsam auf, während er den Fragesteller musterte. Offenbar amüsierte er sich. »In gewissem Sinne, ja«, sagte er endlich. Dann wandte er sich an Bransome, der sich seiner europäischen Kleidung entledigt hatte und behaglich in Hemdsärmeln und Leinenhosen auf seinem Stuhle saß. »Ich traf Lafarche, Kapitän. Er erzählte mir, dass er mit Ihnen geschäftlich zu tun hat.« Dann fuhr er fort: »Wir standen zusammen unter Sieur Simon in Santa Catalina und gehörten zu den wenigen, die den spanischen Überfall von Perez de Guzman überlebten. Lafarche und ich und noch zwei andere hatten uns in einem Maisfeld verborgen, als alles verloren war. Nachts flohen wir in einem offenen Boot und erreichten glücklich das Festland. Ich war verwundet. Ein Kartätschenschuss hatte mir während der Beschießung meinen linken Arm zerschmettert.« Nach einer kurzen Pause fuhr er fort:

»Aber, wie die Italiener sich ausdrücken, manchmal bringt uns ein Übel auch Gutes. Die Wunde rettete mein Leben. Meine Hilflosigkeit trieb mich in das Versteck, wo sich später die drei anderen mir zugesellten. Es war die erste Wunde, die ich erhielt. Damals war ich noch nicht zwanzig. Lediglich meine Jugend und meine kräftige Natur retteten während der nachfolgenden Strapazen und Gefahren meinen Arm und mein Leben. Soviel mir bekannt ist, waren wir vier die Einzigen jener hundertundzwanzig Mann, die unter Simon auf Santa Catalina standen, welche lebend entkamen. Als Perez die Insel besetzte, nahm er unbarmherzig Rache wegen des Widerstandes und ließ alle Überlebenden über die Klinge springen. Ein feiges Gemetzel! Eine gottlose Grausamkeit!«

Er versank in Nachdenken und hätte die Angelegenheit dabei belassen, wenn nicht Miss Priscilla das Schweigen unterbrochen und ihn um weitere Einzelheiten gebeten hätte.

Ihrer Bitte folgend, erzählte er ihr von der Kolonie, die Mansvelt auf Santa Catalina gegründet hatte, wie sie sich an die Arbeit gemacht hatten, das Land zu kultivieren, Mais und Bananenplantagen anzulegen und süße Kartoffeln, Tapioka und Tabak anzupflanzen. Während sie ihm mit halb geöffneten Lippen und gespanntem Blick lauschte, entwarf er ein Bild von dem üppigen Zustand der Pflanzungen und schilderte, wie plötzlich Don Juan Perez de Guzman mit vier Schiffen und einer überwältigenden Streitmacht von Panama angesegelt kam. Er berichtete von Simons stolzer Antwort bei der Aufforderung zur Übergabe: Er hielte die Siedlung für die englische Krone, und er und seine Leute würden eher ihr Leben opfern als sich ergeben. Seine Erzählung von dem ritterlichen Widerstand der kleinen Besatzung gegen die spanische Übermacht erregte ihr Blut, und der Bericht von dem späteren Blutbad und der sinnlosen Verwüstung der so mühsam angelegten Pflanzung rührte ihr Herz.

Als er schloss, lag auf seinem hageren gebräunten Antlitz ein grimmiges und nachdenkliches Lächeln. Die tiefen Furchen, viel tiefer, als es seinem Alter entsprach, traten schärfer hervor.

»Die Spanier büßten es in Porto Bello und in Panama und an anderen Orten. Mein Gott, wie schwer haben sie es gebüßt! Aber selbst das viele spanische Blut, das seit jener Zeit vergossen wurde, vermochte die brutale, feige Vernichtung der verbündeten Engländer und Franzosen auf Santa Catalina nicht zu rächen.«

Der Rückblick auf seine Vergangenheit und auf die Geschichte der westindischen Niederlassung hatte auf de Bernis’ Zuhörer einen tiefen Eindruck gemacht. Selbst der Major, mochte er sich auch noch so sehr dagegen sträuben, konnte sich dem Zauber, der von der Persönlichkeit dieses merkwürdigen Mannes ausging, nicht entziehen.

Später – das Abendessen war vorüber und der Tisch abgeräumt – holte Monsieur de Bernis aus seiner Kabine eine Gitarre. Den Rücken dem großen der dunklen tropischen Nacht geöffneten Fenster zugekehrt, nahm er auf einer Seemannskiste Platz und sang ein paar kleine provenzalische Lieder und ein paar rührende spanische Weisen.

In einem weichen Bariton vorgetragen, trieben sie Miss Priscilla Tränen in die Augen und machten ihr das Herz schwer. Selbst Major Sands musste zugeben, dass Monsieur de Bernis eine ungewöhnliche musikalische Begabung besaß. Aber er machte dieses Zugeständnis mit einer Gönnermiene, um die Kluft zu offenbaren, die ihn und seinen Schützling von diesem Fremden trennte. Er betrachtete das als eine notwendige Vorsichtsmaßregel, entging ihm doch nicht der Eindruck, den dieser Bursche auf Priscillas Unerfahrenheit machte. Zweifellos gestattete sich der Major am nächsten Morgen aus diesem Grunde eine spöttische Bemerkung auf Monsieur de Bernis’ Kosten. Fast hätte das zu einem Bruch zwischen ihm und der ihm anvertrauten jungen Dame geführt.

Sie lehnten an der geschnitzten Reling des Achterdecks und sahen zu, wie unter den eifersüchtigen Blicken Kapitän Bransomes, der diese Aufgabe nicht dem Quartermeister und dem Bootsmann anvertrauen mochte, die Waren an Bord geschafft wurden.