9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Unionsverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Sir Oliver Tressilian wird fälschlicherweise des Mordes an Peter Godolphin, dem Bruder seiner Verlobten Rosamund, beschuldigt. Lionel, sein eifersüchtiger Halbbruder, ist der wahre Mörder. Zu feige jedoch, um zu seiner Tat zu stehen, lässt er Sir Oliver als Sklaven auf eine spanische Galeere verkaufen. Als die Korsaren von Algier die spanische Galeere überfallen, schließt sich Sir Oliver ihnen an, angeekelt von den Gräueltaten der europäischen Mächte. Er wird zum gefürchteten »Seefalken«, dem Anführer der arabischen Freibeuter im Mittelmeer. Und eines Tages kehrt Sir Oliver an die Küste von Cornwall zurück, um sich an seinem Bruder zu rächen und Rosamund zurückzugewinnen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 461

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Über dieses Buch

Sir Oliver Tressilian wird fälschlicherweise des Mordes beschuldigt und als Sklave auf eine spanische Galeere verkauft. Als die Korsaren von Algier das Schiff überfallen, schließt sich Sir Oliver ihnen an und wird zum gefürchteten »Seefalken« – bis er eines Tages zurückkehrt, um sich zu rächen und um das Herz seiner Angebeteten zu gewinnen.

Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.

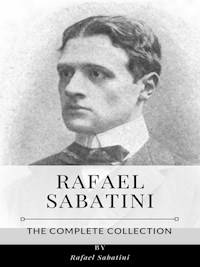

Rafael Sabatini (1875–1950) ist der Großmeister des historischen Romans und internationaler Bestsellerautor, der Vorlagen für Hollywoodfilme lieferte. Die Verfilmung seines Romans Captain Blood diente Errol Flynn als Karrieresprungbrett.

Zur Webseite von Rafael Sabatini.

Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)

Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.

Rafael Sabatini

Der Seefalke

Sabatinis Piratenromane III

Aus dem Englischen von Hans Heinrich Blumenthal

Sabatinis Piratenromane III

E-Book-Ausgabe

Unionsverlag

HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.

Impressum

Die englische Originalausgabe erschien 1915 unter dem Titel The Sea-Hawk bei Martin Secker, London.

Die vorliegende, durchgesehene Fassung beruht auf der Ausgabe im Literaria Verlag, Wien 1949.

Das Vorwort in der Fassung von Curt Thesing wurde aus der von ihm übersetzten deutschen Ausgabe Der Seehabicht. Ein Piratenroman bei Grethlein & Co., Leipzig 1927, entnommen.

Originaltitel: The Sea-Hawk (1915)

© by Unionsverlag, Zürich 2024

Alle Rechte vorbehalten

Umschlag: Egor S.

Umschlaggestaltung: Martina Heuer

ISBN 978-3-293-30650-9

Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte

Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)

Version vom 26.06.2024, 04:21h

Transpect-Version: ()

DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.

Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.

Unsere Angebote für Sie

Allzeit-Lese-Garantie

Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.

Bonus-Dokumente

Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.

Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert

Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.

Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät

Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:

Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt

E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.

Wir bitten um Ihre Mithilfe

Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.

Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags

Inhaltsverzeichnis

Cover

Über dieses Buch

Titelseite

Impressum

Unsere Angebote für Sie

Inhaltsverzeichnis

DER SEEFALKE

VorwortErster Teil — Sir Oliver Tressilian1 — Der Schurke2 — Rosamunde3 — Die Schmiede4 — Böser Zwischenfall5 — Verteidigung6 — Jasper Leigh7 — In der Falle8 — Der SpanierZweiter Teil — Sakr-el-Bahr1 — Der Gefangene2 — Der Renegat3 — Heimwärts4 — Ein Überfall5 — Der Löwe des Glaubens6 — Ein Bekehrter7 — Marzak-ben-Asad8 — Mutter und Sohn9 — Wettbewerb10 — Der Sklavenmarkt11 — Die Wahrheit12 — Fenzilehs Schlauheit13 — Im Angesicht Allahs14 — Das Zeichen15 — Die Reise16 — Der Korb17 — Zum Besten gehalten18 — Schachmatt19 — Die Meuterer20 — Der Bote21 — Moriturus22 — Die Übergabe23 — Heidenglaube24 — Das Gericht25 — Der Verteidiger26 — Das UrteilMehr über dieses Buch

Über Rafael Sabatini

Andere Bücher, die Sie interessieren könnten

Bücher von Rafael Sabatini

Zum Thema Schmöker

Zum Thema Piraten

Zum Thema Meer

Zum Thema Abenteuer

Zum Thema Algerien

Zum Thema Maghreb

Zum Thema Sklaverei

Vorwort

Das vorliegende Buch ist keine bloße Erfindung, es ist Geschichte, lebendig gewordene Geschichte, von einem Dichter gestaltet. Die Quelle, aus der Sabatini schöpfte, ist der auch in dem Roman erwähnte Chronist Lord Henry Goade, der in achtzehn umfangreichen Folianten die Geschichte seiner Zeit geschildert hat.

»Für die englische Geschichtsforschung«, schreibt Rafael Sabatini, »ist diese Chronik bedeutungslos, daher blieb Lord Henrys Werk auch unveröffentlicht und verfiel der Vergessenheit, aber für jemand, der dem Lebensweg dieses einzigartigen Abenteurers Sir Oliver Tressilian nachforscht, ist sie einfach unersetzlich, und da ich mir die Geschichte dieses Mannes hier zur Vorlage genommen habe, gebührt es sich, gleich zu Beginn zu erwähnen, wie viel ich dieser Chronik verdanke. Ohne Lord Henrys Aufzeichnungen wäre es schlechterdings unmöglich, das Leben jenes cornischen Edelmannes, der ein Renegat, ein Korsar wurde, ja sich fast zur Würde eines Paschas von Algier aufgeschwungen hatte, zu rekonstruieren.

Lord Henrys Bericht beruht auf eigener, intimer Kenntnis, und seine umfassende Darstellung enthält zahlreiche, wertvolle Einzelheiten. Viele Ereignisse erlebte er als Augenzeuge mit; dann war er auch mit zahlreichen Persönlichkeiten, die bei Sir Olivers Abenteuern eine Rolle spielten, bekannt; kein Gerücht, das im Land umging, erschien ihm zu unbedeutend, um es niederzuschreiben. Vermutlich hat ihm auch Jasper Leigh für die Ereignisse außerhalb Englands als Gewährsmann gedient, und gerade diese Zeit gehört zu der interessantesten in diesem abenteuerlichen Leben.«

Curt Thesing

Erster Teil

Sir Oliver Tressilian

1

Der Schurke

Sir Oliver Tressilian saß behaglich in dem hohen Speisesaal seines schönen Hauses zu Penarrow. Er verdankte es dem Unternehmungsgeist seines Vaters sowie der Geschicklichkeit und Erfindungsgabe eines italienischen Ingenieurs, der vor einem halben Jahrhundert als Mitarbeiter des berühmten Messer Torrigiani nach England gekommen war.

Dieses Haus, dessen italienische Anmut so sehr von dem abgelegenen Winkel Cornwalls abstach, verdient ebenso wie die Geschichte seiner Entstehung ein kurzes Wort.

Bagnolo, der Baumeister, der mit seinem künstlerischen Talent Streitsucht und wilde Launen verband, hatte das Missgeschick, in einer Southwarker Schenke einen Mann im Zank zu erstechen. Er floh aus der Stadt und machte nicht eher halt, als bis er an der äußersten Spitze Englands angelangt war. Es ist nicht bekannt, wie er den älteren Tressilian kennenlernte. Aber dieses Zusammentreffen erfolgte für beide Teile zur rechten Zeit. Ralph Tressilian, der eine merkwürdige Vorliebe für Schurken aller Art hatte, bot dem Flüchtling Unterschlupf, und Bagnolo vergalt es ihm, indem er sich erbot, den halb verfallenen Ziegelbau zu Penarrow neu zu errichten. Er ging mit der ganzen Begeisterung eines wahren Künstlers ans Werk und schuf für seinen Beschützer einen Ansitz, ein anmutiges Wunder in rauer Zeit und in einem abgelegenen Bezirk. Unter der Leitung des begabten Italieners erhob sich ein edles zweistöckiges Herrenhaus von saftig rotem Backstein, dessen hohe, geteilte Fenster eine Flut von Licht und Sonnenschein einließen, reichten sie doch fast vom Erdboden bis unter das Dach, die pilastergegliederte Fassade belebend. Der Haupteingang war in einen vorspringenden Flügel verlegt, gedeckt durch einen wuchtigen Balkon; ein von Pfeilern getragener Giebel krönte das Ganze. Ein Mantel grüner Schlinggewächse hüllte einen Teil des Hauses ein. Über den roten Dachziegeln stiegen kräftige Rauchessen in den Himmel.

Doch den Ruhm von Penarrow, des neuen Penarrow, das der fruchtbare Geist Bagnolos geschaffen, bildete der Garten, den er aus wüster Wirrnis um das alte Haus auf der Höhe oberhalb Penarrow Point hervorgezaubert hatte. Natur und Zeit trugen zu seinem Werk ihr Teil bei. Bagnolo hatte die schönen Grasplätze ausgezirkelt und die edlen Balustraden errichtet, die drei Terrassen mit verbindenden Treppenfluchten einrahmten. Er selbst hatte die Fontäne entworfen und mit eigener Hand den steinernen Faun gemeißelt, der sie bewachte, hatte selbst das Dutzend marmorner Nymphen und Waldgötter gebildet, deren Gestalten aus dem dunklen Grün hervorschimmerten. Zeit und Natur aber hatten die Wiesen zu samtener Glätte gesänftigt, die hübschen Buchseinfassungen üppig gedeihen und die dunklen speerscharfen Pappeln aufstreben lassen, die dem Cornwaller Ansitz ein so italienisches Gesicht verliehen.

Sir Oliver genoss diesen Anblick behaglich von seinem Speisesaal aus, freute sich der milden Septembersonne und fand das Leben sehr lebenswert, teils aus Optimismus, teils aus anderen Ursachen. Deren erste – er mag sich ihrer am wenigsten bewusst gewesen sein – war seine Jugend, dann sein Reichtum und seine gute Verdauung; ferner hatte er Ehre und Ruhm sowohl auf dem spanischen Festland sowie erst kürzlich bei der Vernichtung der unüberwindlichen Armada gewonnen und in seinem fünfundzwanzigsten Jahre von der jungfräulichen Königin den Ritterschlag empfangen; und drittens trug zu seiner vergnügten Stimmung – ich habe diesen Grund als wichtigsten für zuletzt aufgespart – Gott Amor bei, der eitel Wohlwollen vortäuschte und die Dinge so gelenkt hatte, dass Sir Olivers Werbung um Fräulein Rosamunde Godolphin einen glücklichen, ungetrübten Verlauf zu nehmen schien.

So saß denn Sir Oliver behaglich in seinem hohen geschnitzten Stuhl, das Wams aufgeknöpft, die langen Beine ausgestreckt, ein gedankenvolles Lächeln um die festen Lippen, die ein schmaler dunkler Schnurrbart überschattete. (Lord Henry überliefert uns sein Bild aus viel späterer Zeit.) Es war Mittag, er hatte soeben gespeist; Gedeck, Speisereste und die halb geleerte Flasche standen neben ihm auf dem Tisch. Aus einer langen Pfeife schmauchend – er huldigte dieser neuen Sitte –, träumte er von seiner Herrin. Er fühlte sich dem Schicksal gegenüber geziemend dankbar, dass es ihm gestattete, seiner Rosamunde einen adeligen Namen und Kriegsruhm in den Schoß werfen zu können.

Sir Oliver besaß von Natur aus Scharfsinn (»verschlagen wie zwanzig Teufel« meinte Lord Henry) und eine durchaus nicht unbedeutende Bildung. Jedoch weder sein Mutterwitz noch seine erworbenen Talente schienen ihn gelehrt zu haben, dass es keine spöttischere und boshaftere Gottheit gebe als Cupido, zu dessen Ehre er jetzt den Weihrauch seiner Pfeife aufsteigen ließ. Die Alten kannten den unschuldig dreinschauenden Knaben als grausamen, boshaften Schelm und misstrauten ihm. Sir Oliver war diese weise Erkenntnis der Antike entweder fremd, oder aber er kehrte sich nicht daran. Sie sollte ihm erst durch böse Erfahrung bekannt werden.

Jetzt, während er heiter in den Sonnenschein hinausblickte, legte sich ein Schatten über die Terrasse. Ein Sinnbild des Schattens, der auf den Sonnenschein seines Lebens fiel.

Dem Schatten folgte seine körperliche Ursache, eine Gestalt, groß und schmuckfroh gekleidet unter einem breiten schwarzen, spanischen Hut, den blutrote Federn deckten. Einen langen, bändergeschmückten Stock schwingend, schritt sie an den hohen Fenstern vorbei, bedächtig wie das Schicksal.

Das Lächeln erstarb Sir Oliver auf den Lippen. Sein gebräuntes Gesicht wurde nachdenklich, die schwarzen Brauen zogen sich zusammen, bis eine einzige tiefe Falte steil dazwischenstand. Dann kehrte das Lächeln langsam wieder, aber nicht mehr das nachdenklich-sanfte Lächeln von vorher. Jetzt war es ein entschlossenes, bestimmtes Lächeln, das die Lippen zusammenpresste, selbst als die Brauen sich wieder glätteten, und in seine Augen trat ein spöttischer, verschlagener und fast bösartiger Ausdruck.

Da erschien schon sein Diener Nikolas, um Herrn Peter Godolphin zu melden; dem Lakaien folgte, auf den bebänderten Stock gestützt, seinen Hut in der Hand, Herr Godolphin selber. Er war groß, schlank, glatt rasiert, gut aussehend, mit hochmütiger Miene. Gleich Sir Oliver hatte er eine hochrückige kühne Nase; dem Alter nach mochte er um zwei bis drei Jahre jünger sein. Sein kastanienbraunes Haar trug er etwas länger, als die damalige Mode es vorschrieb, doch sein ganzer Aufzug zeigte nicht mehr Geckenhaftigkeit, als sie bei einem jungen Herrn seines Alters schicklich war. Sir Oliver erhob sich und neigte sich zur Begrüßung. Eine Wolke von Tabakrauch geriet seinem anmutigen Besucher in die Kehle und machte ihn husten und das Gesicht verziehen. »Oh«, würgte er hervor, »wie ich sehe, habt Ihr diese gemeine Gewohnheit angenommen.«

»Ich kenne gemeinere«, sagte Sir Oliver gelassen.

»Das will ich nicht bezweifeln«, erwiderte Herr Godolphin und ließ solchermaßen bald Schlüsse auf seine Laune und den Zweck seines Besuches zu.

Sir Oliver unterdrückte eine Entgegnung, die seinem Besucher zur Erreichung seines Zieles dienen mochte. Dies war keineswegs seine Absicht. »Ich hoffe daher, dass Ihr«, er lächelte ironisch, »Nachsicht mit Mängeln üben wollt. Nick, einen Stuhl für Herrn Godolphin und ein Glas! Ich heiße Euch auf Penarrow willkommen.«

Ein höhnisches Lächeln flackerte über das weiße Gesicht des Jüngeren. »Ihr erweist mir eine Ehre, Herr, die zu erwidern ich, fürcht ich, nicht in der Lage bin.«

»Dazu ist Zeit, wenn ich darum bitten werde«, meinte Sir Oliver mit gut gespielter Leichtigkeit.

»Wenn Ihr darum bitten werdet?«

»Um die Gastfreundschaft Eures Hauses«, erklärte Sir Oliver.

»Just über diese Angelegenheit möcht ich mit Euch sprechen.«

»Wollt Ihr nicht Platz nehmen?«, lud Sir Oliver ihn ein und wies mit der Hand auf den Stuhl, den Nikolas herbeigerückt hatte.

Herr Godolphin ließ die Aufforderung unbeachtet. »Ihr wart, hörte ich, gestern auf Godolphin Court.« Er hielt inne, dann, als Sir Oliver nichts entgegnete, fuhr er hartnäckig fort: »Ich bin gekommen, um Euch mitzuteilen, dass wir auf die Ehre Eures Besuchs gern Verzicht leisten.«

Bemüht, seine Selbstbeherrschung vor einem so unmittelbaren Angriff zu bewahren, wurde Sir Oliver unter seiner Bräune ein wenig bleich. »Ihr werdet verstehen, Peter«, versetzte er langsam, »dass Ihr zu viel gesagt habt, wenn Ihr nicht noch etwas hinzufügt.« Er schwieg einen Augenblick, sah seinen Besucher an. »Hat Rosamunde Euch nicht gesagt, dass sie mir gestern die ehrenvolle Zusage gab, meine Gattin werden zu wollen …«

»Sie ist ein Kind, das nicht weiß, was es will«, fiel der andere ihm ins Wort.

»Wisst Ihr einen hinlänglichen Grund, warum sie ihren Willen geändert haben sollte?«, fragte Sir Oliver leicht herausfordernd.

Herr Godolphin setzte sich, kreuzte die Beine und legte den Hut auf sein Knie. »Ich weiß deren ein Dutzend«, erwiderte er. »Aber ich brauche sie gar nicht geltend zu machen. Es mag genügen, Euch daran zu erinnern, dass sie erst siebzehn ist und dass ich und Sir John Killigrew ihre Vormünder sind. Weder Sir John noch ich werden dieser Verlobung unsere Zustimmung geben.«

»Herrgott!«, fuhr Sir Oliver los. »Wer begehrt Eure Zustimmung oder die Sir Johns? Mit Gottes Hilfe wird Eure Schwester bald volljährig und ihre eigene Herrin. Ich trachte nicht, in verzweifelter Eile in den Hafen der Ehe zu kommen, und bin von Natur aus – Ihr werdet es gemerkt haben – ein wunderbar geduldiger Mann. Ich werde warten.« Und er sog an seiner Pfeife.

»Das Warten wird Euch nichts nützen, Sir Oliver. Ihr tut gut daran, mich zu verstehen. Sir John und ich sind entschlossen.«

»Seid Ihr das? Zum Donnerwetter! Schickt mir Sir John her; er mag mir seinen Entschluss mitteilen, und ich werde ihm etwas von dem meinigen erzählen. Sagt ihm von mir, Herr Godolphin, dass ich an ihm, wenn er sich nur nach Penarrow bemühen will, vollziehen werde, was längst des Henkers Amt gewesen wäre. Mit dieser Hand werde ich seine grindigen Ohren abschneiden!«

»Und einstweilen«, meinte Herr Godolphin aufreizend, »wollt Ihr wohl Eure Heldenkraft an mir versuchen?«

»An Euch?«, rief Sir Oliver und maß den andern mit gut gelaunter Verachtung. »Ich bin kein Schlächter junger Nestlinge, mein Bürschchen. Überdies seid Ihr der Bruder Eurer Schwester, und ich mag nicht die Hindernisse vermehren, die sich mir ohnehin entgegenstellen.« Er wechselte den Ton und lehnte sich über den Tisch. »Seht, Peter, was steckt hinter alldem? Können wir nicht die Schwierigkeiten beilegen, die in Eurer Vorstellung bestehen? Heraus damit! Sir John geht das nichts an. Er ist ein geiziger Filz, was bedeutet er denn schon! Aber mit Euch ist das anders. Ihr seid ihr Bruder. Heraus mit Euren Bedenken! Reden wir offen und freundschaftlich.«

»Freundschaftlich?«, höhnte abermals der andere. »Unsere Väter haben uns darin ein Beispiel gegeben.«

»Was kümmerts uns, was unsere Väter taten? Es gereicht nur ihnen zur Schande, wenn sie als Nachbarn nicht Freunde sein konnten. Sollen wir einem so schlechten Beispiel folgen?«

»Ihr wollt mir wohl noch sagen, dass mein Vater daran schuld war!«, schrie Godolphin, bereit, wieder in Wut zu geraten.

»Ich sage gar nichts, mein Junge. Ich rechne es ihnen beiden zur Schmach an.«

»Zum Teufel!«, fluchte Herr Peter. »Beschimpft Ihr Tote?«

»Wenn ich es tue, dann beschimpfe ich beide. Aber ich tus gar nicht. Ich verurteile nur etwas, was beide zugeben müssten, könnten sie ins Leben zurückkehren.«

»Dann, Herr, wollt Eure Verurteilung auf Euren eigenen Vater beschränken, mit dem kein Ehrenmann in Frieden leben konnte …«

»Gemach, gemach, lieber Herr …«

»Da gibts keine Gemächlichkeit. Ralph Tressilian war eine Schmach, ein Ärgernis für unsere Gegend. Nicht einen Weiler zwischen hier und Truro, oder zwischen hier und Helston gibts, wo es nicht von großen Tressilian-Nasen wimmelte, gleich der Euren, zur Erinnerung an Euren ausschweifenden Vater.«

Sir Oliver kniff die Augen zusammen; er lächelte. »Möcht gerne wissen, wie Ihr zu Eurer Nase kamt?«, verwunderte er sich.

Wütend sprang Godolphin auf, hinter ihm krachte sein Stuhl zu Boden. »Herr«, schnaubte er, »Ihr beschimpft das Andenken meiner Mutter!«

Sir Oliver lachte. »Vielleicht ging ich damit ein wenig frei um, zum Dank für Eure Scherze über meinen Vater.«

Herr Godolphin maß ihn sprachlos vor Wut, lehnte sich über den Tisch hinweg, hob seinen langen Stock und schlug Sir Oliver hart auf die Schulter. Dann stolzierte er zur Tür. Auf halbem Weg hielt er inne: »Ich erwarte Eure Freunde und die Länge Eures Raufdegens«, sagte er.

Wieder lachte Sir Oliver. »Ich glaube kaum, dass ich sie bemühen werde.«

Herr Godolphin fuhr herum, starrte ihm voll ins Gesicht. »Was, Ihr steckt einen Schlag ein?«

Sir Oliver zuckte die Achseln. »Niemand hat ihn gesehen.«

»Aber ich werde es überall bekannt machen, dass ich Euch mit dem Stock gezüchtigt habe.«

»Dann werdet Ihr Euch zum Lügner stempeln, denn niemand wird Euch Glauben schenken.« Noch einmal wechselte er den Ton. »Nehmt doch Vernunft an, Peter, wir benehmen uns unwürdig. Was den Schlag betrifft, so gebe ich zu, dass ich ihn verdiente. Eine Mutter ist heiliger denn ein Vater. Was diese Frage anlangt, sind wir also quitt. Wollen wir nicht auch über alles andere quittieren? Was mag es uns frommen, einen dummen Streit zwischen unseren Vätern fortzuspinnen?«

»Zwischen uns liegt mehr als das«, versetzte Herr Godolphin. »Ich mag nicht, dass meine Schwester einen Seeräuber heiratet.«

»Einen Seeräuber? Donnerwetter! Es ist gut, dass niemand Euch hört, denn da Ihre Majestät mich für meine Taten auf See zum Ritter geschlagen hat, schmeckt das fast nach Hochverrat. Ich denke, was der Königin recht ist, mag Herrn Peter Godolphin billig sein, ja selbst Eurem Mentor, Sir John Killigrew. Er hat Euch zugeredet. Er sandte Euch hieher.«

»Ich bin niemandes Lakai«, fuhr Godolphin auf, der den Vorwurf übel nahm, umso mehr, als er dessen Berechtigung spürte.

»Mich einen Seeräuber zu schelten, ist dumm. Hawkins, der mit mir segelte, hat wie ich den Ritterschlag empfangen, und wer uns Seeräuber tituliert, beleidigt die Königin persönlich. Abgesehen von dieser hohlen Beschuldigung: Was habt Ihr sonst etwa gegen mich? Ich bin, meine ich, so gut wie jeder andere hier in Cornwall; Rosamunde beehrt mich mit ihrer Zuneigung. Ich bin reich und werde noch reicher sein, bevor die Hochzeitsglocken klingen.«

»Bereichert durch Raubzüge auf See, durch die Schätze versenkter Schiffe und den Kaufpreis für afrikanische Sklaven, die an die Plantagen verhandelt werden, reich wie der Vampir, der sich mit dem Blute Gemordeter sättigt!«

»Sagt Sir John so?«, fragte Sir Oliver ruhig, tödlichen Hass in der Stimme.

»Ich sage es.«

»Ich habe Euch gehört; doch ich frage Euch: Wo lerntet Ihr diese schöne Lektion? Ist Sir John Euer Erzieher? Er ists, er ists. Ihr braucht mir nichts zu sagen. Mit ihm werde ich schon fertig. Jetzt will ich Euch nur noch die reine, selbstlose Triebfeder für Sir Johns Rachsucht enthüllen. Ihr sollt sehen, was für ein aufrechter und ehrenhafter Mann Sir John ist, Eures Vaters Freund und Eurer Schwester Vormund.«

»Ich will nicht hören, was Ihr über ihn zu sagen habt.«

»Nun, Ihr müsst es zum Lohn dafür, dass Ihr mich nötigtet zu vernehmen, was er über mich verbreitet. Sir John wünscht, an der Mündung des Fal bauen zu dürfen. Er hofft, dass dort am Hafen, im Schatten seiner Burg Arwenack, eine Stadt entstehen werde. Er stellt sich selbstlos, edel und nur für das Gedeihen der Gegend besorgt. Dabei vergisst er zu erwähnen, dass der Boden sein Eigentum und dass er nur bestrebt ist, seine eigene Wohlfahrt und die seiner Familie zu fördern. Durch Zufall trafen wir in London zusammen, während Sir John seine Sache bei Hof betrieb. Nun: Ich besitze ebenfalls Interessen in Truro und Penryn. Doch im Gegensatz zu Sir John bin ich ehrlich und spreche über die Sache. Wenn Smithick irgendwie wachsen sollte, so müssen Truro und Penryn wegen seiner günstigeren Lage darunter leiden, und das passt mir ebenso wenig wie Sir John die andere Angelegenheit. Das sagte ich ihm auf den Kopf zu, und ich unterbreitete es auch der Königin in einer Bittschrift wider jene des Sir John.« Er zuckte die Achseln. »Der Augenblick war mir günstig. Ich war einer der Seeleute, die zum Sieg über König Philipps unüberwindliche Armada beitrugen. Man konnte mir daher nichts abschlagen, und Sir John kehrte mit leeren Händen heim, so wie er zu Hof gekommen war. Was Wunder, dass er mich hasst! Und da Ihr ihn kennt, könnt Ihr Euch auch nicht wundern, dass er mich einen Seeräuber und noch Schlimmeres nennt. Es ist nur natürlich, meine Taten auf See so zu verdrehen, denn sie verleihen mir Macht über seinen Vorteil. In diesem Kampfe hat er die Waffe der Verleumdung gewählt, doch diese Waffen sind nicht die meinen, wie ich ihm noch heute beweisen will. Wenn Ihr mir nicht aufs Wort glaubt, dann kommt mit zu meiner kleinen Unterredung mit diesem Filz!«

»Ihr vergesst dabei«, versetzte Herr Godolphin, »dass auch ich Interessen in der Nähe Smithicks besitze und dass Ihr diese verletzt.«

»So weht also der Wind?«, rief Sir Oliver. »Endlich lugt nun die Sonne aus dieser Wolke tugendhafter Entrüstung über mein schlechtes Tressilian-Blut und meine Piratensitten! Auch Ihr seid nur ein Krämer. Was für ein Narr war ich doch, Euch für ehrlich zu halten und mit Euch als mit einem ehrlichen Mann zu reden!« Seine Stimme wurde lauter, Verachtung spielte um seine Lippen und traf den anderen gleich einem Schlag. »Ich schwöre, dass ich meinen Atem nicht an Euch verschwendet hätte, wäre mir bekannt gewesen, was für ein armseliger, gemeiner Kerl Ihr seid.«

»Diese Worte …« Herr Godolphin richtete sich steif auf.

»Sind ein Gutteil geringer, als Ihr es verdient«, fiel Sir Oliver ein. Dann hob er die Stimme und rief: »Nick!«

»Ihr werdet mir dafür Rede stehen«, schnappte der Besuch.

»Ich bin dabei, Rede zu stehen«, war die strenge Antwort. »Kommt Ihr hierher, um mir von dem lockeren Lebenswandel meines verstorbenen Vaters vorzuschwätzen und von seinem alten Zank mit dem Eurigen? Ihr blökt von meiner angeblichen Seeräuberei und meinem Lebenswandel, der ein gerechter Grund sei, warum ich Eure Schwester nicht freien dürfe. Und dabei ist der wahre Beweggrund Eures Denkens, der wahre Ansporn für Eure Feindseligkeit einzig eine Angelegenheit von etlichen armseligen Pfund im Jahr, die einzustecken ich Euch hindere. Schaut, dass Ihr Euch davonmacht, zum Teufel!«

In diesem Augenblick trat Nick ein.

»Ihr sollt von mir hören, Sir Oliver«, sagte Godolphin, weiß vor Zorn. »Ihr werdet Euch dafür verantworten müssen.«

»Ich fechte nicht gegen … Krämer«, platzte Sir Oliver los.

»Ihr wagt, mich so zu nennen?«

»Nun, ich will es gestehen, das hieße einen ehrenwerten Stand beschimpfen. – Nick, geleite Herrn Godolphin zur Tür.«

2

Rosamunde

Sobald sein Besuch gegangen war, beruhigte Sir Oliver sich wieder. Aber als er nun seine Lage überdachte, geriet er bei dem Gedanken an seinen Wutanfall neuerlich in Zorn, denn dadurch hatte er selbst die beträchtlichen Hindernisse vermehrt, die sich zwischen Rosamunde und ihn schoben. Vor allem richtete sich seine Erbitterung gegen Sir John Killigrew. Mit dem musste er abrechnen, sofort!

Er rief nach Nick und verlangte seine Reitstiefel. »Wo ist Herr Lionel?«, fragte er dann.

»Er ist soeben heimgekehrt, Sir Oliver.«

»Bitte ihn, hierherzukommen.«

Alsbald erschien Sir Olivers Halbbruder – ein schlanker Junge, das Ebenbild seiner Mutter, Ralph Tressilians zweiter Gattin. Körperlich wie geistig war er Sir Oliver nicht ähnlich. Er war fast weibisch hübsch, mit zarter weißer Haut, goldenem Haar und tiefblauen Augen. Die ganze Anmut der Jugend sprach aus ihm, stand er doch erst im einundzwanzigsten Jahr. Gekleidet war er mit der Sorgfalt eines Hofkavaliers.

»Hat dich der Bube Godolphin besucht?«, fragte er beim Eintreten.

»Ja«, brummte Sir Oliver. »Er kam, mir Verschiedenes ins Gesicht zu schleudern und dafür gebührende Antwort zu empfangen.«

»So! Ich begegnete ihm soeben unter dem Tor; er übersah meinen Gruß, das unleidliche Milchgesicht!«

Sir Oliver erhob sich. »Ich reite nach Arwenack hinüber, um mit Sir John einige höfliche Redensarten zu tauschen.«

Seine zusammengepressten Lippen und die entschlossene Miene waren so sprechend, dass Lionel seinen Arm ergriff. »Du wirst doch …, wirst doch nicht …«

»Ich werde!« Zärtlich klopfte er dem Jungen auf die Schulter, wie um ihn zu beruhigen. »Sir John«, setzte er hinzu, »plaudert zu viel. Ich will ihn lehren, dass Schweigen eine Tugend ist.«

»Es wird Ärger geben, Oliver.«

»Gewiss – für ihn. Wenn jemand von mir behauptet, ich sei ein Seeräuber, ein Mörder und Gott weiß was noch sonst, so muss er sich über die Folgen im Klaren sein. Aber du bist spät dran, Lal. Wo warst du denn?«

»Ich ritt nach Malpas hinüber.«

»Nach Malpas?« Sir Oliver kniff die Augen zusammen, wie er es gerne tat. »Ich hörte etwas von dem Magnet, der dich dorthin zieht. Sei vorsichtig, mein Junge! Du gehst zu oft nach Malpas.«

»Wie meinst du das?«, fragte Lionel ein wenig kühl.

»Ich meine, du bist deines Vaters Sohn. Das halt dir vor Augen und trachte, nicht in seine Fußstapfen zu treten, sonst könntest du das gleiche Ende finden. Herr Peter lenkte eben meine Aufmerksamkeit auf diese deine Vorliebe. Geh nicht zu oft nach Malpas. Genug davon.« Dabei nahm er den jüngeren Bruder so herzlich um die Schultern, dass es unmöglich war, ihm zu zürnen.

Dann setzte sich Lionel zum Speisen nieder. Nick bediente ihn. Er aß wenig, redete auch den alten Diener während seines kurzen Mahls nicht an. In Gedanken war er bei seinem Bruder. Killigrew war Soldat und Seemann. Wenn Oliver etwas zustieß … Bei dem Gedanken erbebte er. Fast wider Willen begann er aber nachzudenken, welche Folgen ihm dies bringen könne. Freilich, dann wäre er in ganz anderer Lage! Er suchte den schrecklichen Gedanken abzutun, doch beharrlich kehrte er wieder, wollte sich nicht abweisen lassen. Er zwang ihn, seine Lage zu überdenken.

Alles verdankte er der Großmut seines Bruders. Der Vater hatte nur schwer verschuldeten Besitz hinterlassen, von Penarrow selbst gehörte ihm fast kein Ziegel mehr. Alles Geld war vertan, vertrunken, verspielt oder an Ralph Tressilians Liebchen verschwendet worden. Da hatte denn Oliver einen kleinen, von seiner Mutter ererbten Besitz verkauft und den Erlös zu einem Abenteuer gegen Spanien verwendet. Er hatte ein Schiff ausgerüstet, es bemannt und war mit Hawkins auf Fahrt gegangen. Sir John Killigrew konnte dies ruhig Seeräuberei nennen. Er war mit genügend Gold und Edelsteinen heimgekehrt, um den tressilianschen Familienbesitz schuldenfrei zu machen. Dann ging er abermals zur See und war noch reicher heimgekehrt. Inzwischen hatte Lionel es sich daheim gut gehen lassen. Er liebte das Wohlleben. Von Natur aus war er bequem. Dazu gesellte sich der Hang zur Verschwendung, der gewöhnlich damit Hand in Hand geht. Zum Kämpfen war er nicht geboren. Niemand hatte je versucht, seine Charakterschwächen zu bessern. Manchmal fragte er sich, was wohl mit ihm geschehen würde, sollte Oliver einmal heiraten. Dann mochte sein Leben wohl nicht mehr so leicht sein wie jetzt. Ernstlich fürchtete er sich jedoch nicht. Es lag nicht in seiner Natur, der Zukunft allzu viel Beachtung zu schenken. Auch jetzt beruhigte er sich mit der Erwägung, dass Oliver ihn liebe und daher nicht ermangeln würde, für ihn entsprechend zu sorgen.

Damit hatte er sicher recht. Oliver fühlte sich ihm gegenüber mehr als Vater denn als Bruder. Als man ihren Vater sterbend ins Haus gebracht – ein eifersüchtiger Gatte hatte ihn niedergestochen –, empfahl Sir Ralph Lionel der Obhut seines älteren Bruders. Damals war Oliver siebzehn gewesen und Lionel zwölf. Oliver schien jedoch so sehr über seine Jahre hinaus gereift, dass der zweimal verwitwete Vater sich auf diesen ruhigen, entschlossenen, herrischen Sohn erster Ehe voll verließ. Ihm hatte der sterbende Mann anvertraut, in welcher Unordnung er seine Angelegenheiten hinterlasse, wie übel er für seine Kinder gesorgt habe, wie er um Lionel bange. Und Oliver hatte ihm versprochen, dem Knaben Vater, Mutter und Bruder sein zu wollen.

Dies alles ging Lionel durch den Kopf, als er sinnend dasaß. Und wieder drängte sich ihm beharrlich der Gedanke auf, was wohl sein Los sein würde, wenn es seinem Bruder zu Arwenack übel erginge. Ja, das wäre für ihn ein großer Gewinn: Was er jetzt der Freigebigkeit eines anderen verdankte, würde er dann selbst besitzen. Ein Teufel schien ihm ins Ohr zu flüstern, dass sein Kummer nur kurzlebig wäre, wenn Oliver stürbe. Der Gedanke an seines Bruders stets gleichbleibende Zuneigung lehnte sich schließlich gegen die Stimme der Selbstsucht auf. Er schämte sich, solche Gedanken zu hegen.

So sehr erregte ihn der wilde Kampf zwischen Gewissen und Eigensucht, dass er plötzlich auf die Füße sprang und rief: »Vade retro, Satanas!«

Nikolas fuhr auf, sah dem Jüngling in das wachsbleiche, schweißbedeckte Gesicht. »Herr Lionel! Herr Lionel! Was fehlt Euch?«

Lionel trocknete sich die Stirn. »Sir Oliver ist nach Arwenack hinübergeritten, um jemand zu bestrafen.«

»Wen denn, Herr?«, fragte Nikolas.

»Sir John, der ihn beleidigt hat.«

Ein Lächeln glitt über des Dieners wetterbraunes Gesicht. »So? Nun, es war wohl an der Zeit. Sir John schwätzt viel.«

Lionel verblüffte die Sicherheit, mit der der Mann annahm, sein Herr werde mit dem andern fertigwerden. »Und du … und du fürchtest dich gar nicht, Nikolas?« Er sagte nicht, wovor.

Der Diener aber verstand ihn und grinste noch behaglicher. »Fürchten? Narrenspossen! Für Sir Oliver habe ich keine Angst. Ihr braucht auch keine zu haben. Sir Oliver wird mit gutem Appetit zum Abendessen kommen – das ist alles.«

Die Ereignisse gaben dem alten Diener recht. Nur eine kleine Änderung der Lage hinderte Sir Oliver, alles zu vollbringen, was er beabsichtigt und versprochen hatte. Im Zorn oder wenn er glaubte, beleidigt worden zu sein, war er tigerhaft grausam. Fest entschlossen, den Verleumder zu töten, war er nach Arwenack geritten. Mit nichts weniger wollte er zufrieden sein.

Das schöne Schloss der Killigrews beherrschte die Einfahrt in den Fal. Von seinen Zinnen sah man fern Kap Lizard im Dunst liegen.

Aber Peter Godolphin war Sir Oliver zuvorgekommen, und daher musste Tressilian eine wohlüberlegte, förmliche Beschuldigung gegen Sir John vorbringen, ganz anders, als er es vorgehabt. Vor allem wollte er vor Rosamundes Bruder untadelig dastehen, ihn von der Haltlosigkeit der Vorwürfe überzeugen.

Beim Entfachen des Streites kam ihm Sir John auf halbem Wege entgegen, so lebhaft war seine Abneigung gegen den Piraten von Penarrow – wie er Oliver zu nennen pflegte.

In einem versteckten Winkel des Wildparks wurde die Sache ausgetragen, Sir John, bleich, schlank, etwa dreißig Jahre alt, griff Sir Oliver mit Dolch und Degen an wie vorher mit der Zunge. Doch sein Ungestüm schadete ihm. Sir Oliver war mit einem bestimmten Vorhaben erschienen, das er wie gewöhnlich auch durchführte.

In drei Minuten war alles vorbei. Sir Oliver wischte sorgfältig seine Klinge ab, sein Gegner aber lag keuchend auf dem Boden, betreut von Peter Godolphin und einem erschrockenen Reitknecht, den man als Zeugen zugezogen hatte.

Sir Oliver versorgte seine Waffen und zog sein Wams wieder an. Dann sah er kritisch auf seinen besiegten Feind hinab. »Ich meine, für eine Zeit habe ich ihn zur Ruhe gebracht«, sagte er. »Ich gestehe, ich wollte es besser machen. Immerhin hoffe ich, dass die Lektion genügt und dass er nimmer lügen wird – wenigstens soweit es mich betrifft.«

»Verhöhnt Ihr einen verwundeten Mann?«, versetzte Herr Godolphin ärgerlich.

»Fällt mir nicht ein«, erwiderte Sir Oliver ruhig. »Ich verhöhne ihn nicht; ich bedaure nur, ja, ich bedaure, dass ich die Sache nicht gründlicher angepackt habe. Ich schicke jemand vom Hause zur Hilfe. Guten Tag, Herr Peter!«

Von Arwenack wollte er über Penryn heimreiten. Aber am Tor von Godolphin Court machte er halt, ritt in den Hof ein und ließ sich bei Fräulein Rosamunde melden. Er fand sie in einem hellen Turmzimmer, das den Blick über Wasser und waldige Hügellehnen bot. Mit einem Buche auf dem Schoß saß sie in der tiefen Fensternische.

Froh sprang sie auf, als er in der Tür erschien. Nun stand sie da mit leuchtenden Augen und geröteten Wangen. »Ich hatte dich nicht so rasch erwartet …«, wollte sie beginnen, als sie merkte, dass er eigenartig ernst war. »Was … was ist geschehen?«, rief sie, rasch erfassend, dass etwas Ungewöhnliches sich ereignet haben musste.

»Nichts, was dich beunruhigen, höchstens dich ärgern könnte, Liebling.« Er nahm sie um die Hüfte und führte sie zu ihrem Lehnstuhl zurück. Dann ließ er sich auf den Fenstersitz neben ihr fallen. »Du bist Sir John Killigrew freundlich gesinnt?«, fragte er, halb feststellend, halb fragend.

»Ja, natürlich. Er war unser Vormund bis zu meines Bruders Großjährigkeit.«

Sir Oliver sah verlegen drein. »Das ist Pech. Nun, ich habe ihn fast erstochen.«

Sie machte sich in ihrem Stuhl ganz klein, schien vor ihm zurückzuweichen. Jäher Schreck sprach aus ihrem Blick, ließ sie erbleichen. Er beeilte sich, ihr auseinanderzusetzen, wie es zum Zweikampf gekommen war. Kurz erzählte er ihr von den Verleumdungen, die Sir John ausgestreut hatte, weil seine Absicht, in Smithick zu bauen, durchkreuzt worden war.

»Das hätte nicht viel gemacht«, schloss er. »Ich wusste, dass diese Gerüchte über mich im Schwange waren, und verachtete sie ebenso wie ihre Verbreiter. Aber, Rose, er hetzte deinen Bruder gegen mich auf, weckte die alte Gegnerschaft, die zur Zeit meines Vaters zwischen unseren beiden Familien herrschte. Heute kam Peter zu mir mit der klaren Absicht, Streit vom Zaun zu brechen. Kein Mann wagte mich jemals so zu beleidigen wie er.«

Sie schrie auf, aber er lächelte: »Du glaubst doch wohl nicht, dass ich ihm ein Leid zufügen könnte? Er ist dein Bruder und mir daher heilig. Er kam, um mir zu sagen, dass zwischen uns von einer Verlobung keine Rede sein könne, verbot mir Godolphin Court, schalt mich Seeräuber und Vampir und besudelte das Andenken meines Vaters. Ich konnte das Übel bis an seine Quelle, zu Killigrew, verfolgen. Deshalb ritt ich nach Arwenack, um den Lügenstrom ein für alle Mal einzudämmen. Ich tat weniger, als ich beabsichtigte. Du siehst, Liebling, ich spreche ganz offen. Es ist möglich, dass Sir John mit dem Leben davonkommt. Wenn ja, dann will ich hoffen, dass ihm die Lektion gedient hat. Ich bin geradewegs zu dir gekommen, meine Rose«, schloss er, »damit mir kein anderer zuvorkommt, um mir mit gefälschten Erzählungen zu schaden.«

»Du … du meinst Peter?«, rief sie.

»Leider ja!«, seufzte er.

Bleich und still saß sie da, blickte gerade vor sich hin, ohne Sir Oliver anzusehen. »Ich verstehe Männer nur wenig«, meinte sie dann mit trauriger, leiser Stimme. »Wie sollt ich es auch? Ich bin ein Mädchen, habe ein eingeschlossenes Leben geführt. Man sagte mir immer, du seist heftig und leidenschaftlich, hättest viele Feinde, ließest dich leicht zum Hass hinreißen, den du dann grausam und unbarmherzig nährst.«

»Also auch du hast auf Sir John gehört«, lachte er kurz auf.

»All dies sagte man mir«, fuhr sie fort, als habe er nicht gesprochen. »Nichts davon wollte ich glauben, weil mein Herz dir gehört. Und nun … was hast du heute bewiesen?«

»Duldsamkeit«, versetzte er kurz.

»Duldsamkeit?«, wiederholte sie. Ein müdes, ironisches Lächeln umspielte ihre Lippen. »Du spottest wohl?«

»Ich habe dir erzählt, was Sir John tat. Ich habe dir auch gesagt, dass Sir John alle diese Angriffe auf meine Ehre schon vor langer Zeit begonnen hat. Dennoch habe ich es in Geduld getragen. Doch nun treibt er seine Schurkerei so weit, die Quelle meines Lebensglücks zu verschütten und mir deinen Bruder ins Haus zu schicken, um mich zu beleidigen. Ich erblicke aber in deinem Bruder nichts als sein Werkzeug und ging daher zu der Hand, die es führte. Da ich deine Zuneigung zu Sir John würdige, verfuhr ich mit ihm, wie kein Mann von Ehre in ganz England es getan hätte.«

Noch immer mied sie seinen Blick, noch immer saß sie in ihrer abweisenden Haltung da. Der Mann, den sie liebte, hatte seine Hände mit dem Blute eines anderen befleckt, dem sie ebenfalls zugetan war. Da schlug Oliver einen wärmeren Ton an. Neben ihrem Lehnstuhl kniete er nieder, nahm ihre willenlosen Finger in seine sehnige Hand.

»Rose«, rief er, und seine tiefe Stimme klang flehend, »vergiss alles, was man dir erzählte. Denk nur an das, was sich wirklich zugetragen hat. Nimm an, Lionel käme zu dir und wollte dir mit stolzer Anmaßung erklären, du könnest nie meine Gattin werden, er werde alles daransetzen, um dies zu verhindern, weil du nicht mit Ehren meinen Namen tragen dürfest. Bedenke, dass er obendrein das Andenken deines verstorbenen Vaters beleidigen würde … Sei ehrlich dir selbst und mir gegenüber, versetze dich in meine Lage und sprich, ob du mich weiterhin verurteilen kannst.«

Jetzt sah sie zu ihm hinab, legte ihm die Hände auf die Schultern: »Schwörst du mir, Noll, dass alles sich so zugetragen hat, wie du es mir erzähltest? – Hast du nichts hinzugefügt, nichts ausgelassen, um dich in ein besseres Licht zu setzen?«

»Du verlangst einen Schwur von mir?«, fragte er. Sein Gesicht drückte Kummer aus.

»Wenn ich dies täte, würde ich dich nicht lieben, Noll. Aber willst du mir nicht großmütig beistehen, mich stärken, damit ich später alles widerlegen kann, was noch gesagt werden mag?«

»So wahr mir Gott helfe, es ist alles so gewesen, wie ich es dir erzählte.«

Da ließ sie den Kopf auf seine Schulter sinken. Leise weinte sie vor sich hin, ließ all dem Kummer freien Lauf, den sie seit seiner Werbung schweigend hatte tragen müssen. »Dann glaube ich, du hast recht gehandelt. Wie du bin auch ich überzeugt, dass kein Mann von Ehre anders hätte handeln dürfen. Ich muss dir glauben, Noll, denn sonst könnte ich an nichts mehr glauben und nichts hoffen. Ich bin zufrieden, wenn du die Wahrheit gesprochen hast.«

»Wahr werde ich immer sein, Liebling. Mit dir könnte ich gar nicht anders sein.«

Unter Tränen lächelte sie ihn an: »Mit Peter aber wirst du geduldig sein?«

»Das schwöre ich dir auch, aber er soll mich nicht ärgern. Weißt du, dass er mich heute geschlagen hat?«

»Geschlagen? Das hast du mir ja nicht gesagt!«

»Ich hatte Streit – nicht mit ihm, sondern nur mit dem Lümmel, der ihn sandte. Über den Schlag lachte ich.«

»Er hat ein gutes Herz, Noll. Einmal wird er dich schätzen lernen, und auch du wirst zur Erkenntnis kommen, dass er deine Zuneigung verdient.«

»Er verdient sie jetzt schon wegen seiner Liebe zu dir.«

»Wirst du immer so denken, während der Zeit des Wartens, die uns noch trennt?«

»Ich werde nie anders denken, Liebling. Inzwischen will ich ihm ausweichen. Ja, um zu vermeiden, dass es Zwistigkeiten gibt, will ich mich fernhalten, wenn er mir das Haus verbieten sollte. In weniger als einem Jahr bist du großjährig, und dann kann dich niemand hindern, zu gehen und zu kommen, wie es dir beliebt. Was bedeutet ein kurzes Jahr angesichts meiner Hoffnungen!«

Liebkosend fuhr sie über sein Gesicht. »Du bist immer lieb zu mir, Noll. Ich kann es nicht glauben, dass du je mit irgendjemand böse sein könntest, wie alle sagen.«

»Kümmere dich nicht um sie«, versetzte er. »Es mag sein, dass ich etwas von alldem war, doch du hast mich geläutert, Rose. Wer dich liebt, muss immer gütig sein.« Er küsste sie. Dann erhob er sich. »Ich werde jetzt gehen. – Morgen früh will ich entlang der Küste nach Trefusis Point wandern. Wenn du etwa die gleiche Absicht hegen solltest …«

Sie lachte und stand ebenfalls auf. »Ich werde kommen, Noll.«

»Alles wird gut werden«, versicherte er lächelnd beim Abschied.

Bis zur Stiege geleitete sie ihn, sah ihm stolz nach.

3

Die Schmiede

Sir Oliver hatte gut daran getan, zuerst Rosamunde Nachricht von den Ereignissen des Tages zu geben. Das zeigte sich, als Herr Godolphin nach Hause kam. Unverzüglich begab er sich zu seiner Schwester. Besorgnis um Sir John, die Abfuhr, die Sir Oliver ihm zugefügt, und der dadurch ausgelöste Ärger machten ihn barsch und großsprecherisch.

»Sir John wird wahrscheinlich sterben«, sagte er unvermittelt.

Ihre Antwort war nicht danach angetan, ihn zu begütigen. »Ich weiß«, versetzte sie. »Und ich glaube auch, dass er nichts anderes verdient. Wer verleumdet, muss darauf gefasst sein, den Lohn dafür zu empfangen.«

Lange starrte er sie wütend an, dann brach er in lautes Fluchen aus, schmähte ihre Gefühllosigkeit. Der elende Hund Tressilian müsse sie behext haben.

»Es ist nur gut«, versetzte sie ruhig, »dass er vor dir hier war, um mir die Wahrheit über die ganze Sache zu sagen.« Plötzlich verließ sie ihre Fassung. »O Peter, Peter«, rief sie gequält, »ich hoffe, dass Sir John wieder aufkommt. Ich bin ganz verzweifelt. Sei aber gerecht! Sir Oliver hat mir erzählt, wie sehr er angegriffen wurde.«

»Er wird noch schwerer angegriffen werden, so wahr mir Gott helfe! Wenn du glaubst, dass er straflos bleibt …«

Sie warf sich an seine Brust, bat ihn, den Streit nicht weiter zu verschärfen. Sie sprach von ihrer Liebe zu Sir Oliver, ihrem festen Entschluss, ihn trotz aller Widerstände zu heiraten. All das konnte den Bruder nicht besänftigen. Dennoch war die Liebe zur Schwester so stark, dass er endlich versprach, er werde die Angelegenheit nicht weiter verfolgen, wenn Sir John genesen sollte. Andernfalls aber – und dies war das Wahrscheinlichere – zwang ihn die Ehre, eine Tat zu rächen, zu der er so viel beigetragen hatte.

»Der Mann ist für mich ein offenes Buch«, versicherte er prahlerisch. »Er ist schlau wie der Satan, aber mich kann er nicht hinters Licht führen. Durch Killigrew wollte er mich treffen. Da er dich begehrt, Rosamunde, konnte er mit mir nicht so verfahren, wie er wollte – das sagte er mir unverblümt –, sosehr ich ihn auch herausfordern mochte. Ich habe ihn sogar geschlagen. Er hätte mich dafür töten können, doch er wusste, dass er damit eine Mauer zwischen euch beiden errichten würde. Ja, er ist berechnend wie alle Teufel. Um also die Schmach dieses Schlages zu tilgen, schob er die Schuld auf Killigrew und trachtete, ihn zu töten. Er meint wohl, dass dies eine Warnung für mich sei. Aber wenn Killigrew stirbt …«

Rosamunde litt unter dem Streit der beiden Menschen, die sie am meisten liebte. Wenn einer den anderen tötete, so wusste sie, dass sie den Überlebenden nie mehr würde ansehen können. Endlich erinnerte sie sich des Versprechens, das Sir Oliver ihr gegeben hatte, ihren Bruder als unverletzlich zu betrachten. Und sie fasste neuen Mut.

Sir John Killigrew starb nicht. Sieben Tage lang schwebte er zwischen Leben und Tod, dann begann er, sich zu erholen. Als der Oktober herankam, war er wieder auf, bleich und abgemagert, der Schatten seines früheren Selbst.

Einer seiner ersten Besuche galt Godolphin Court. Er kam auf den Wunsch Peters, um Rosamunde wegen ihrer Verlobung zur Rede zu stellen. Seine Vorstellungen brachte er aber mit weniger Nachdruck an, als sie erwartet hatte.

In der Todesnot mochte Sir John zu der Einsicht gekommen sein, er sei nur nach Verdienst behandelt worden. Er begriff, dass er Sir Oliver nicht mit den Waffen eines Edelmannes bekämpft hatte, dass seine alte Feindschaft gegen die Tressilians, verschärft durch die Enttäuschung wegen der Baubewilligung zu Smithick, sein Urteil getrübt hatte. Auch Eifersucht mochte das Ihre dazugetan haben. Sir Olivers Taten zur See hatten ihm einen Reichtum gebracht, mit dem er die Bedeutung seines Hauses wieder hob, die unter Ralph Tressilian so gelitten hatte. Und jetzt schien er gar den Killigrews von Arwenack den Rang abzulaufen.

Dennoch ging Sir John in der Stunde der Einsicht nicht so weit, zuzugeben, dass Sir Oliver der passende Gatte für Rosamunde Godolphin wäre. Sie und ihr Bruder waren von ihrem verstorbenen Vater seiner Obhut anvertraut worden, und er hatte sich dieser Aufgabe wacker unterzogen bis zu Peters Großjährigkeit. Für Rosamunde empfand er eine väterliche Zuneigung, die so zart war wie die eines Liebhabers. Er verehrte sie förmlich. Ja, wenn er alles bedachte, so fand er übergenug Gründe, um Oliver abgeneigt zu sein. Der Gedanke, Oliver würde Rosamundes Gemahl, war für ihn abstoßend.

Deshalb und auf Peters Bitte bemühte er sich, Rosamunde umzustimmen.

»Sir John«, widersprach sie ihm, »wenn jedermann für die Sünden seiner Vorfahren verurteilt werden müsste, so würden nur wenige einer Verurteilung entgehen. Wo wolltet Ihr mir dann einen Gatten finden, den Ihr gutheißen könntet?«

»Sein Vater …«, begann Sir John.

»Erzählt mir nichts von seinem Vater, sondern von ihm selbst«, fiel sie ihm ins Wort.

Ungeduldig runzelte er die Stirn. »Davon wollte ich ja eben reden«, meinte er eigensinnig. Solche Unterbrechungen liebte er nicht, denn sie beraubten ihn seiner schönsten Argumente. »Es mag genügen, darauf hinzuweisen, dass er viele von seines Vaters schlechten Eigenschaften besitzt, wie wir aus seinem Lebenswandel sehen können. Ob er noch andere geerbt hat, mag die Zukunft lehren.«

»Mit anderen Worten«, verspottete sie ihn, nicht ohne ernsten Unterton, »ich muss warten, bis er ein Mummelgreis ist, um sicherzugehen, dass er keine schlechten Eigenschaften besitzt, die ihn unwürdig machen, mein Gatte zu werden?«

»Nein, nein«, rief er. »Du lieber Himmel, wie kann man alles so verdrehen?«

»Ihr verdreht alles, Sir John. Ich will nur Klarheit.«

Brummend rückte er auf seinem Stuhl. »Sei es darum«, schnappte er. »Wir wollen die Eigenschaften betrachten, die schon an ihm sichtbar werden.« Er begann, sie aufzuzählen.

»Aber, all dies ist doch nur Eure Meinung über ihn – nichts anderes, als was Ihr von ihm denkt!«

»Was alle Welt von ihm denkt.«

»Ich heirate einen Mann nicht um der Meinung der anderen willen, und in meinen Augen tut Ihr ihm bitter unrecht. Ich vermag keine derartigen Eigenschaften bei Sir Oliver zu entdecken.«

»Eben um Euch solche Entdeckungen zu ersparen, bitte ich Euch ja, ihn nicht zu heiraten.«

»Wenn ich ihn also nicht heirate, werde ich nie solche Entdeckungen machen; solange ich sie aber nicht gemacht habe, werde ich ihn immer lieben und den Wunsch haben, ihn zu heiraten. Und damit soll ich mein ganzes Leben zubringen?« Nun lachte sie vollends. Sie erhob sich und nahm ihn um den Hals wie einen Vater. Mit der Hand glättete sie seine Stirn.

»Fort mit den Runzeln des Unwillens«, rief sie. »Ihr seid besiegt, von einer Frau besiegt. Das gefällt Euch nicht.«

»Ich bin durch den Eigensinn einer Frau besiegt, die nicht sehen will.«

»Ihr habt mir eben nichts zu zeigen, Sir John.«

»Nichts? Ist alles, was ich Euch sagte, nichts?«

»Worte und Urteile sind keine Tatsachen. Ihr behauptet, er sei so und so. Frage ich Euch aber nach den Tatsachen, auf die Ihr Euer Urteil aufbaut, so erwidert Ihr stets, er sei eben so. Eure Absichten mögen lauter sein, Sir John, nicht aber Eure Logik.« Seine offenkundige Niederlage belustigte sie, wieder lachte sie. »Seid doch einmal ein gerechter Richter – könnt Ihr mir eine Tat von ihm nennen – etwas, was er getan hat und wovon Ihr sichere Kenntnis habt –, die Eure Voreingenommenheit rechtfertigt? Nun, Sir John?«

Ungeduldig sah er zu ihr auf. Endlich musste er lächeln. »Schelmin!«, rief er – er sollte sich seiner Worte noch erinnern. »Wenn er jemals vor Gericht stehen sollte, ich wüsste ihm keinen besseren Anwalt und Fürsprecher als Euch.«

Sir John musste ihr den Willen tun. Er begab sich sogleich zu Sir Oliver, um den Streit beizulegen.

Sein Schuldbekenntnis wurde ritterlich vorgebracht, und Sir Oliver nahm es nicht weniger ritterlich auf. Als er jedoch auf Fräulein Rosamunde zu sprechen kam, war Sir John aus Pflichtbewusstsein weniger großmütig. Sir Oliver dürfe nicht glauben, dass er, Sir John, dieser Verbindung jemals zustimmen werde.

»Das will aber keineswegs bedeuten, dass ich mich dagegenstelle. Ich billige sie nicht, doch ich stehe abseits. Solange Rosamunde nicht großjährig ist, wird ihr Bruder seine Einwilligung verweigern. Später kümmert die ganze Sache weder ihn noch mich.«

»Ich will hoffen, dass er einen ebenso weisen Standpunkt einnimmt«, meinte Sir Oliver. »Wie immer aber seine Meinung sein mag, sie wird keine Rolle spielen. Im Übrigen, Sir John, danke ich Euch für Eure Offenheit. Es freut mich sehr, Euch nicht zu meinen Feinden zählen zu müssen, wenn ich Euch schon nicht zu meinen Freunden rechnen darf.«

War aber solchermaßen Sir John für eine unparteiische Haltung gewonnen, so ließ Herrn Peters Feindseligkeit nicht nach. Im Gegenteil, sie wuchs mit jedem Tag. Und dann wurde sie verschärft durch einen neuen Umstand, von dem jedoch Sir Oliver keine Ahnung hatte.

Er wusste wohl, dass sein Bruder Lionel täglich nach Malpas ritt. Er wusste auch, warum. Er kannte die Dame mit dem schlechten Ruf, die dort für die ländlichen Stutzer von Truro, Penryn und Helston Hof hielt. Ja, gerade dieser schlechte Ruf hatte sie bewogen, aufs Land zu ziehen. Um seinen Bruder zu warnen, erzählte er ihm einige hässliche Wahrheiten über sie. Darüber gerieten die beiden zum ersten Mal fast in Streit.

Dann tat Sir Oliver ihrer keine Erwähnung mehr. Er wusste, dass Lionel auf seine indolente Art hartnäckig sein konnte; außerdem kannte er die Menschen genügend, um zu wissen, dass weiteres Dazwischentreten nur einen Bruch zwischen ihm und seinem Bruder verschulden würde, ohne das Geringste zu erreichen. Sir Oliver zuckte also ergeben die Schultern und schwieg.

Inzwischen war es Winter geworden, und das stürmische Wetter gab Rosamunde und Oliver weniger Möglichkeit, zusammenzukommen. Da sie es nicht wünschte, kam er nicht nach Godolphin Court; so entging er auch einem Streit mit dem Hausherrn. Begegnete er – selten genug – Peter Godolphin, so gingen sie mit einem gemessenen Gruß aneinander vorbei.

Sir Oliver fühlte sich vollkommen glücklich. Allgemein bemerkte man, wie viel freundlicher er geworden, wie viel sonniger sein Gesichtsausdruck war, den man nur hochmütig und abweisend kannte. Er erwartete sein Glück zuversichtlich. Das Schicksal verlangte von ihm nichts als ein wenig Geduld, und die brachte er willig auf. Bevor ein neuer Winter ins Land zog, würde ja Penarrow eine Herrin haben.

Eines Tages, eine Woche wohl vor Weihnachten, musste er in einer belanglosen Angelegenheit nach Helston hinüberreiten. Tagelang hatte ein Schneesturm an der Küste getobt, hatte den Schnee Schicht um Schicht über die Erde gebreitet. Aber dann war die Sonne hervorgekommen, die letzten Wolken verschwanden, und in glitzerndem Weiß lag die Landschaft da. Sir Oliver ließ sein Pferd satteln und ritt über den knirschenden Schnee dahin. Am frühen Nachmittag wendete er sich heimwärts. Etwa zwei Meilen hinter Helston bemerkte er, dass sein Pferd ein Hufeisen verloren hatte. Er saß ab, nahm den Zügel über den Arm und wanderte durch das sonnenbeschienene Tal Smithick zu. Vor der Tür der Schmiede stand eine Schar von Fischern und Bauern, ein Kaufmann mit seinen Saumrossen. Überdies waren Sir Andrew Flack, der Pfarrherr von Penryn, und Master Gregory Baines, ein Landrichter aus der Nähe von Truro, da. Mit beiden war Sir Oliver bekannt, und so sprach er freundschaftlich mit ihnen, während sein Ross beschlagen wurde.

Unheil erwuchs aus diesen harmlosen Geschehnissen, denn inzwischen ritt Herr Peter Godolphin den sanften Hang von Arwenack herab.

Sir Andrew und Master Baines sagten später, Herr Peter habe anscheinend gezecht, denn sein Gesicht sei hoch gerötet gewesen, seine Augen hätten unnatürlich geglänzt. Seine Rede klang unklar, was er sagte, war wirr und zusammenhanglos. Er war dem Portwein sehr zugetan, ganz wie Sir John, mit dem er gespeist hatte. Im Rausch wurde Peter streitsüchtig. Der Anblick Sir Olivers reizte ihn, vielleicht auch die Anwesenheit der beiden Herren. Es schien ihm aufzudämmern, dass er einmal schon Sir Oliver geschlagen hatte. Damals hatte dieser bloß darüber gelacht und gemeint, niemand werde die Geschichte für wahr halten.

Peter parierte sein Pferd so heftig, dass es in die Hinterhand sank, dann sprang er ab. Durch den zertrampelten Schnee schritt er auf die Gruppe zu und maß Sir Oliver mit einem bösen Blick.

»Ich komme von Arwenack«, sagte er, »wir haben von Euch gesprochen.«

»Ihr konntet keinen besseren Gegenstand finden«, lächelte Sir Oliver.

»Da habt Ihr recht. Ihr gebt ein prächtiges Thema ab – Ihr und Euer liederlicher Vater.«

»Herr«, versetzte Sir Oliver, »ich musste schon einmal die völlige Unbesonnenheit Eurer Frau Mutter beklagen.«

Kaum hatte er die Beleidigung ausgesprochen, als er sie auch schon bitter bereute, besonders da die Bauern sie mit lautem Lachen begrüßten. Er hätte sein halbes Vermögen geopfert, um sie zurücknehmen zu können.

Godolphins Gesicht veränderte sich, als habe er eine Maske abgeworfen. Er wurde leichenblass, es zuckte um seinen Mund. Einen Augenblick lang starrte er seinen Feind an. Dann hob er die Reitpeitsche. »Du Hund!«, schrie er. »Du Hund!« Einen roten Striemen zog die Peitschenlasche über Sir Olivers dunkles Gesicht.

Schon warfen sich der Richter und der Pfarrherr zwischen die beiden, denn Sir Oliver sah wild drein. »Schämt Euch, Herr Godolphin«, rief der Pfarrer. »Ich werde bezeugen, wie unverantwortlich Euer Angriff war, wenn daraus Übles entstehen sollte. Schaut, dass Ihr weiterkommt!«

»Schert Euch zum Teufel, Herr«, versetzte Godolphin mit schwerer Zunge. »Wie darf dieser Bastard den Namen meiner Mutter auf die Lippen nehmen? Entweder schickt er mir seine Zeugen, oder ich werde ihn mit der Reitpeitsche behandeln, so oft ich ihn treffe. Hört Ihr, Sir Oliver?«

Der Angerufene antwortete nicht.

»Hört Ihr?«, brüllte der andere. »Diesmal könnt Ihr den Streit nicht auf Sir John Killigrew schieben. Kommt zu mir und holt Euch die Strafe, deren Vorgeschmack Ihr soeben empfingt.« Damit sprang er in den Sattel und spornte sein Pferd so wütend an, dass er fast den Pfarrer überritten hätte.

»Wartet einen Augenblick«, schrie Sir Oliver ihm nach. »Ihr sollt mir nicht mehr reiten, besoffener Narr!«

Außer sich vor Wut, schrie er nach seinem Ross. Den Pfarrer und Master Baines, die ihn zurückzuhalten suchten, wehrte er ab. Dann sprang er in den Sattel und raste davon.

Der Pfarrer blickte den Richter an, der die Achseln zuckte.

»Der junge Fant ist betrunken«, schüttelte Sir Andrew den weißen Kopf. »Er ist nicht bereit, vor seinen Schöpfer zu treten.«

»Wir bekommen von dieser Sache noch zu hören«, versetzte Master Baines. Damit wandte er sich um und sah in die Schmiede hinein. Der Blasbalg feierte, denn der rußige Schmied mit seiner Lederschürze lauschte dem Bericht der Bauern über den Vorfall. Master Baines liebte Vergleiche: »Der Schauplatz war wohl gewählt«, sagte er, »heute wurde hier ein Schwert geschmiedet, das der Härtung in Blut bedarf.«

4

Böser Zwischenfall

D