11,99 €

Mehr erfahren.

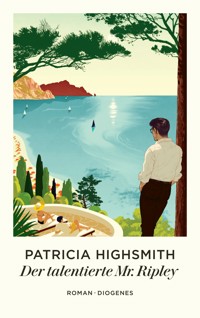

- Herausgeber: Diogenes

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Ripley

- Sprache: Deutsch

Unbeschwerte Dolce Vita: Das ist das Leben, von dem Tom Ripley in seinem New Yorker Kellerloch träumt – und das sein Schulfreund Dickie Greenleaf führt. Dickies Vater, ein reicher Reeder, bittet Tom, nach Italien zu fahren und seinen ›verlorenen Sohn‹ nach Amerika zurückzuholen: ein Traumauftrag für einen armen Nobody wie Tom. Noch ahnt niemand, wie weit Ripley gehen wird, um für immer zu Dickies Welt zu gehören. Mehr als 20 Jahre nach der Verfilmung mit Matt Damon feiert die Netflix-Serie ›Ripley‹ mit Andrew Scott in der Hauptrolle einen sensationellen internationalen Erfolg.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 484

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Patricia Highsmith

Der talentierte Mr. Ripley

Roman

Aus dem Amerikanischen von Melanie Walz

Mit einem Nachwort von Paul Ingendaay

Herausgegeben von Paul Ingendaay und Anna von Planta

Diogenes

{7}Der talentierte Mr. Ripley

{9}1

Tom blickte zurück; er sah den Mann aus dem Green Cage treten und eilig ausschreiten. Tom ging schneller. Der Mann folgte ihm, soviel stand fest. Tom hatte ihn vor fünf Minuten bemerkt, als er ihn von einem anderen Tisch aus vorsichtig beäugte, als wäre er sich nicht ganz sicher, aber fast. Das »fast« genügte Tom; er hatte sein Glas geleert, gezahlt und das Lokal verlassen.

An der Ecke beugte Tom sich vor und trabte über die Fifth Avenue. Raoul’s – sollte er es darauf ankommen lassen und sich dort etwas zu trinken bestellen? Das Schicksal herausfordern und so weiter? Oder sollte er sich Richtung Park Avenue verdrücken und versuchen, den Mann in einer dunklen Einfahrt abzuschütteln? Tom ging in das Raoul’s.

Während er zu einem freien Hocker an der Theke schlenderte, sah er sich automatisch nach einem bekannten Gesicht um. Den dicken Rothaarigen, dessen Namen er sich nie merken konnte, sah er mit einer Blondine an einem Tisch sitzen. Der Dicke winkte ihm zu, und Tom erwiderte den Gruß mit einer schlaffen Handbewegung. Er schob ein Bein über den Hocker und blickte herausfordernd und zugleich gespielt lässig zur Tür.

»Gin Tonic, bitte«, sagte er zu dem Barkeeper.

{10}Sah der Mann aus wie jemand, den man ihm auf die Fersen setzen würde? Sah er so aus oder nicht oder doch? Er sah weder wie ein Polizist noch wie ein Ermittler aus. Er sah aus wie ein Geschäftsmann, wie ein typischer Vater, gut gekleidet, wohlgenährt, mit grauen Schläfen und einer leicht unsicheren Ausstrahlung. Sah so jemand aus, der solche Aufträge ausführte wie einen im Lokal in ein Gespräch verwickeln und einem dann plötzlich – patsch! – eine Hand auf die Schulter legen und mit der anderen seine Dienstmarke zücken? Tom Ripley, Sie sind verhaftet. Tom ließ die Tür nicht aus den Augen.

Da kam er. Der Mann schaute sich um, sah ihn und wandte sofort den Blick ab. Er nahm seinen Strohhut ab und setzte sich ums Eck an das andere Ende der Theke.

Großer Gott, was wollte der von ihm? Er war doch nicht etwa ein warmer Bruder, dachte Tom wieder, doch diesmal suchte sein gemartertes Hirn so lange, bis es das Wort gefunden hatte, als könnte das Wort ihn schützen, weil ihm so einer lieber gewesen wäre als ein Polizist. Zu einem warmen Bruder konnte man einfach lächelnd »Nein, danke« sagen und weggehen. Tom rutschte auf dem Hocker zurück und atmete tief durch.

Er sah, wie der Mann dem Barkeeper ein verneinendes Zeichen machte und um die Theke herum auf ihn zukam. Es war soweit! Tom starrte den Mann wie gelähmt an. Sie konnten ihm nicht mehr als zehn Jahre aufbrummen, dachte er. Höchstens fünfzehn, aber bei guter Führung – Im selben Moment, in dem der Mann den Mund öffnete, verspürte Tom einen Stich quälender, verzweifelter Reue.

»Entschuldigen Sie, sind Sie Tom Ripley?«

{11}»Ja.«

»Mein Name ist Herbert Greenleaf. Ich bin Richard Greenleafs Vater.« Sein Gesichtsausdruck brachte Tom mehr aus der Fassung, als wenn er eine Pistole auf ihn gerichtet hätte. Die Miene war freundlich, lächelnd, hoffnungsvoll. »Sie sind mit Richard befreundet, nicht wahr?«

In seinem Hirn stellte sich eine undeutliche Verbindung her. Dickie Greenleaf. Ein großer blonder Bursche mit ziemlich viel Geld, das wußte er noch. »Oh, Dickie Greenleaf. Ja.«

»Jedenfalls kennen Charles und Marta Schriever Sie. Die beiden haben mir von Ihnen erzählt und meinten, daß Sie – nun, ja … Könnten wir uns vielleicht an einen Tisch setzen?«

»Ja«, sagte er entgegenkommend und nahm sein Glas. Er folgte dem Mann zu einem freien Tisch hinten in dem kleinen Raum. Noch mal davongekommen! dachte Tom. Frei! Niemand wollte ihn festnehmen. Es ging um etwas anderes. Egal, was es war, es ging nicht um Diebstahl oder Urkundenfälschung oder wie immer es heißen mochte. Vielleicht saß Richard in der Klemme. Vielleicht suchte Mr. Greenleaf Rat oder Hilfe. Tom wußte ganz genau, was man zu einem Vater wie Mr. Greenleaf sagen mußte.

»Ich war mir nicht ganz sicher, ob Sie Mr. Ripley sind«, sagte Mr. Greenleaf. »Ich glaube, wir haben uns nur einmal gesehen. Waren Sie nicht einmal mit Richard bei uns zu Hause?«

»Ich glaube, ja.«

»Die Schrievers haben Sie mir beschrieben. Wir haben Sie zu erreichen versucht; die Schrievers wollten uns {12}miteinander bekannt machen. Sie haben gehört, daß man Sie hin und wieder in der Green-Cage-Bar antreffen kann. Und heute abend habe ich zum erstenmal dort nach Ihnen Ausschau gehalten; vielleicht ist das ein gutes Omen.« Er lächelte. »Ich habe Ihnen letzte Woche geschrieben, aber Sie haben meinen Brief wohl nicht erhalten.«

»Nein, das habe ich nicht.« Marc schickte ihm seine Post nicht nach, dachte Tom. Zum Henker mit ihm. Vielleicht wartete sogar ein Scheck von Tante Dottie. »Ich bin vor etwa einer Woche umgezogen«, sagte Tom erklärend.

»Ach, so. Na ja, viel stand nicht drin. Nur daß ich Sie gern kennenlernen und mich gern mit Ihnen unterhalten würde. Die Schrievers meinten, daß Sie und Richard gute Freunde waren.«

»Ja, ich erinnere mich an ihn.«

»Aber in letzter Zeit haben Sie keinen Kontakt gehabt?« Er sah enttäuscht aus.

»Nein. Ich habe Dickie in den letzten Jahren nicht gesehen.«

»Er lebt seit zwei Jahren in Europa. Die Schrievers halten große Stücke auf Sie; sie meinten, Sie könnten sicher Einfluß auf Dickie nehmen, wenn Sie ihm schrieben. Ich möchte, daß er zurückkommt. Er hat Verpflichtungen zu Hause – aber auf seine Mutter und mich will er nicht hören.«

Tom war verblüfft. »Was haben die Schrievers denn erzählt?«

»Sie meinten – und da haben sie wohl ein bißchen übertrieben –, Sie und Richard seien enge Freunde. Vermutlich dachten sie, Sie hätten sich die ganze Zeit über geschrieben. {13}Wissen Sie, ich kenne mittlerweile fast keine von Richards Freunden –« Er warf einen Blick auf Toms Glas, als hätte er ihn gern auf einen neuen Drink eingeladen, doch Toms Glas war noch fast voll.

Tom erinnerte sich an eine Cocktailparty bei den Schrievers mit Dickie Greenleaf. Möglicherweise waren die Greenleafs mit den Schrievers besser bekannt als er, was alles erklären würde, denn er hatte mit den Schrievers höchstens drei- oder viermal in seinem Leben zu tun gehabt. Das letztemal, erinnerte er sich, hatte er die Einkommensteuererklärung für Charley Schriever gemacht. Charley war Fernsehregisseur und hatte den Überblick über seine freiberuflichen Einnahmen und Ausgaben komplett verloren. Tom war ihm als wahres Genie erschienen, weil er seine Steuerunterlagen entwirrt und – auf völlig legalem Weg – eine wesentlich geringere Steuerschuld errechnet hatte als Charley. Vielleicht war das der Grund für Charleys warme Empfehlung an Mr. Greenleaf gewesen. Wenn er ihn nach jenem Abend beurteilte, hätte Charley Mr. Greenleaf glaubhaft versichern können, daß Tom intelligent, vernünftig, überaus ehrlich und äußerst hilfsbereit sei. Was eine leise Fehleinschätzung war.

»Sie kennen wohl sonst niemand, der Richard so nahesteht, daß er auf ihn hören würde?« fragte Mr. Greenleaf in ziemlich kläglichem Ton.

Tom fiel Buddy Lankenau ein, doch er wünschte Buddy eine so unangenehme Mission nicht an den Hals. »Ich fürchte, nein«, sagte er und schüttelte den Kopf. »Warum will Richard denn nicht nach Hause kommen?«

»Er sagt, das Leben drüben gefällt ihm besser. Aber {14}seiner Mutter geht es nicht sehr gut – nun ja, das sind Familiensachen. Ich will Sie nicht damit langweilen.« Fahrig strich er sich mit der Hand über sein dünnes, ordentlich gekämmtes graues Haar. »Er sagt, er sei Maler. Das wäre nicht weiter schlimm, aber dafür fehlt es ihm an Talent. Zum Schiffsbau hätte er genug Talent. Wenn er es nur einsetzen würde!« Er blickte auf, als der Kellner ihn ansprach. »Scotch mit Soda, bitte. Dewar’s. Und was nehmen Sie?«

»Nichts, danke«, sagte Tom.

Mr. Greenleaf sah ihn an, als müßte er sich rechtfertigen. »Sie sind der erste von Richards Freunden, der mir zuhören will. Alle anderen finden, ich würde mich in sein Leben einmischen.«

Das konnte Tom sich gut vorstellen. »Ich würde Ihnen wirklich gern helfen«, sagte er höflich. Jetzt fiel ihm ein, daß Dickies Reichtum aus einer Schiffswerft stammte. Kleine Segelboote. Ohne Frage wollte sein Vater, daß er nach Hause kam, um die Familienfirma zu übernehmen. Tom schenkte Mr. Greenleaf ein unbestimmtes Lächeln und leerte sein Glas. Er war auf die Stuhlkante gerutscht, um aufzustehen, doch die Enttäuschung seines Gegenübers war fast mit Händen zu greifen. »Wo in Europa lebt er denn?« fragte Tom, dem es völlig egal war, wo Dickie steckte.

»In einem Ort namens Mongibello, südlich von Neapel. Dort gibt es nicht einmal eine Bücherei. Verbringt die Zeit mit Segeln und Malen. Er hat sich dort ein Haus gekauft. Richard hat sein eigenes Vermögen – nicht zuviel, aber offenbar genug, daß man davon in Italien leben kann. Tja, jeder nach seinem Geschmack, aber ich werde wohl nie {15}verstehen, was er an dem Ort findet.« Mr. Greenleaf lächelte tapfer. »Kann ich Ihnen nichts anbieten, Mr. Ripley?« fragte er, als der Kellner seinen Scotch mit Soda brachte.

Tom wollte weg, doch er wollte den Mann nicht mit seinem Drink allein dasitzen lassen. »Ja, danke, gerne«, sagte er und reichte dem Kellner sein Glas.

»Charley Schriever hat mir erzählt, Sie wären in der Versicherungsbranche«, fuhr Mr. Greenleaf unverfänglich fort.

»Das ist schon eine Zeitlang her. Ich …« Doch er wollte nicht sagen, daß er für die Steuerbehörden arbeitete; nicht jetzt. »Ich bin jetzt in der Buchhaltung einer Werbeagentur.«

»Ach?«

Einen Moment lang schwiegen beide. Mr. Greenleafs Augen betrachteten Tom mit einem unbeirrbaren, mitleiderregenden und gierigen Blick. Was um Himmels willen sollte er sagen? Tom bedauerte, daß er sich auf den Drink hatte einladen lassen. »Wie alt ist Dickie jetzt eigentlich?« fragte er.

»Fünfundzwanzig.«

Wie ich, dachte Tom. Dickie lebte dort drüben wahrscheinlich wie im Paradies – eigenes Geld, ein Haus, ein Boot. Warum sollte es ihn nach Hause ziehen? Er sah nun deutlicher Dickies Gesicht vor sich: ein breites Grinsen, blondes Haar mit widerspenstigen Wirbeln, ein sorgloses Gesicht. Dickie war ein Glückspilz. Und er, wie lebte er mit fünfundzwanzig? Von der Hand in den Mund. Ohne Bankkonto. Heute zum erstenmal in seinem Leben vor der Polizei auf der Flucht. Er war mathematisch begabt. {16}Warum zum Teufel wurde er dafür nicht an irgendeinem Posten bezahlt? Tom merkte, daß all seine Muskeln verspannt waren, daß die Streichholzschachtel zwischen seinen Fingern beinahe platt gedrückt war. Er war es leid, so gottverdammt leid, leid, leid! Er wünschte, er säße wieder allein an der Theke.

Er trank einen großen Schluck. »Wenn Sie mir Dickies Adresse geben, schreib ich ihm gerne«, sagte er schnell. »Er wird sicher noch wissen, wer ich bin. Wir waren einmal zusammen fürs Wochenende draußen auf Long Island. Dickie und ich haben Muscheln gesammelt, die es dann zum Frühstück gab.« Tom lächelte. »Einigen ist schlecht geworden, aber die Stimmung war sowieso nicht besonders. Ich erinnere mich nur daran, daß Dickie davon sprach, nach Europa zu gehen. Kurz danach muß er gefahren –«

»Jetzt weiß ich’s wieder!« sagte Mr. Greenleaf. »Das war das letzte Wochenende mit Richard. Ich glaube, er hat mir das mit den Muscheln erzählt.« Er lachte ein wenig zu laut.

»Ich war auch ein paarmal bei Ihnen zu Hause«, sagte Tom, der sich für seine Geschichte zu erwärmen begann. »Dickie hat mir die Schiffsmodelle auf seinem Tisch gezeigt.«

»Das waren bloß Fingerübungen!« Mr. Greenleaf strahlte. »Hat er Ihnen auch seine Konstruktionsentwürfe gezeigt? Oder seine Zeichnungen?«

Das hatte er nicht, doch Tom sagte begeistert: »O ja! Aber sicher! Federzeichnungen. Teilweise faszinierend.« Er hatte sie nie gesehen, doch jetzt sah er sie vor sich, {17}akkurate Zeichnungen, auf denen jede Linie, jeder Bolzen und jede Schraube bezeichnet waren. Er sah Dickie, wie er sie ihm lächelnd hinhielt, und er hätte sie noch minutenlang zum Entzücken Mr. Greenleafs in allen Einzelheiten schildern können, doch er bremste sich.

»Ja, in dieser Hinsicht hat Richard Talent«, sagte Mr. Greenleaf nicht unzufrieden.

»Das glaube ich auch«, stimmte Tom ihm zu. Sein Überdruß hatte eine neue Dimension angenommen. Er konnte es spüren. Manchmal überkam ihn das auf Partys, meistens jedoch, wenn er mit jemandem essen ging, mit dem er eigentlich nicht essen gehen wollte, und der Abend sich endlos hinzog. Jetzt konnte er notfalls vielleicht noch eine Stunde lang vorbildlich höflich sein, doch dann würde er innerlich in die Luft gehen und die Bar fluchtartig verlassen. »Leider habe ich gerade keine Zeit, sonst würde ich selbstverständlich gern hinfahren und versuchen, Richard umzustimmen. Vielleicht könnte ich ja etwas bei ihm bewirken«, sagte er aus dem einzigen Grund, daß Mr. Greenleaf diese Worte von ihm erwartete.

»Meinen Sie wirklich? – Das heißt, ich weiß ja nicht, ob Sie sowieso eine Europareise vorgesehen hatten.«

»Nein, das hatte ich nicht.«

»Richard hat immer viel auf die Meinung seiner Freunde gegeben. Wenn jemand, den er kennt – jemand wie Sie –, sich freinehmen könnte, um ihn aufzusuchen, würde ich selbstverständlich die Reisekosten übernehmen. Das wäre sicher sinnvoller, als wenn ich hinführe. Aber Sie können sich wahrscheinlich im Augenblick nicht beurlauben lassen, oder?«

{18}Toms Herz tat einen gewaltigen Sprung. Er setzte eine nachdenkliche Miene auf. Das war eine Möglichkeit. Irgend etwas in ihm hatte den Braten gerochen und sich darauf gestürzt, noch bevor sein Verstand es begriffen hatte. Derzeitige Tätigkeit: keine. Wahrscheinlich mußte er sich ohnehin bald auf die Socken machen. Er wollte weg aus New York. »Vielleicht«, sagte er bedächtig und mit weiterhin nachdenklicher Miene, als erwäge er die tausend kleinen Verpflichtungen, die ihn daran hindern könnten.

»Wenn Ihnen das möglich wäre, würde ich mit dem größten Vergnügen für Ihre Auslagen aufkommen. Meinen Sie wirklich, Sie könnten es bewerkstelligen? Sagen wir, noch in diesem Herbst?«

Es war bereits Mitte September. Tom hielt den Blick auf den Siegelring mit dem abgenutzten Siegel an Mr. Greenleafs kleinem Finger geheftet. »Unter Umständen, ja. Ich würde Richard gern wiedersehen – erst recht, wenn Sie meinen, es könnte etwas nützen.«

»Oh, davon bin ich überzeugt! Auf Sie hört er bestimmt. Und wenn jemand wie Sie, der lange nichts mit ihm zu tun hatte, ihm eindringlich vor Augen führt, warum er zurückkommen soll, kann er Ihnen auch keine persönlichen Motive unterstellen.« Mr. Greenleaf lehnte sich zurück und betrachtete Tom zufrieden. »Wissen Sie, mein Partner Jim Burke und seine Frau haben letztes Jahr auf ihrer Europareise einen Abstecher nach Mongibello gemacht. Und Richard hat ihnen versprochen, bis Winteranfang zurückzukommen. Das war letztes Jahr. Jim hat die Hoffnung aufgegeben. Wer hört schon als Fünfundzwanzigjähriger auf einen alten Knaben von über sechzig? Sie {19}könnten Erfolg haben, wo wir anderen nichts ausrichten konnten!«

»Hoffentlich«, sagte Tom bescheiden.

»Noch einen Drink? Wie wär’s mit einem anständigen Brandy?«

{20}2

Als Tom sich auf den Heimweg machte, war es nach Mitternacht; Mr. Greenleaf hatte angeboten, ihn im Taxi mitzunehmen, aber Tom wollte nicht, daß er sah, wo er wohnte – in einem schäbigen alten Sandsteinhaus zwischen Third und Second Avenue mit einem Schild ZIMMER ZU VERMIETEN. Die letzten zweieinhalb Wochen hatte Tom bei Bob Delancey gewohnt, den er nur flüchtig kannte; Bob war als einziger unter Toms Freunden und Bekannten in New York bereit gewesen, ihn aufzunehmen. Keiner seiner Freunde hatte ihn bei Bob besucht, denn er hatte niemandem erzählt, wo er wohnte. Der größte Vorteil der Unterkunft bei Bob bestand darin, daß Tom dort unübertroffen gefahrlos seine Post unter dem Namen George McAlpin entgegennehmen konnte. Aber das übelriechende Klo am Flurende, das man nicht abschließen konnte, das schmierige Einzelzimmer, das aussah, als hätten tausend verschiedene Leute dort gewohnt und ihren jeweiligen Schmutz hinterlassen, ohne einen Finger zu krümmen, um daran etwas zu ändern, die ständig verrutschenden Berge von Vogue und Harper’s Bazaar und diese affigen riesigen Rauchglasschalen voller Schnurreste, Stifte, Zigarettenkippen und verfaulendem Obst überall in der Wohnung! Bob war freiberuflicher Dekorateur für Einzelhandel und {21}Kaufhäuser, doch inzwischen bekam er nur noch hin und wieder bei den Antiquitätenhändlern in der Third Avenue etwas zu tun, und die Rauchglasschalen hatte er von einem dieser Läden als Bezahlung erhalten. Die Schäbigkeit der Behausung hatte Tom schockiert, und es hatte ihn schockiert, daß er überhaupt jemanden kannte, der so lebte, doch er hatte gewußt, daß er dort nicht lange bleiben würde. Und jetzt hatte sich Mr. Greenleaf gefunden. Irgend etwas fand sich immer. Das war Toms Credo.

Bevor er die Sandsteinstufen betrat, hielt Tom inne und sah sich vorsichtig nach links und nach rechts um. Nichts außer einer alten Frau, die ihren Hund ausführte, und einem alten Mann, der um die Ecke der Third Avenue geschwankt kam. Wenn ihm etwas verhaßt war, dann das Gefühl, verfolgt zu werden, von wem auch immer. In letzter Zeit hatte er dieses Gefühl dauernd. Er rannte die Stufen hinauf.

Was kümmerte ihn jetzt noch die Schäbigkeit, dachte er beim Betreten des Zimmers. Sobald er sich einen Paß besorgen konnte, würde er nach Europa reisen, wahrscheinlich sogar in einer Kabine der ersten Klasse. Auf sein Fingerschnipsen würden ihn Kellner bedienen! Er würde sich zum Abendessen umziehen, in den großen Speisesaal schlendern und mit den Leuten an seinem Tisch wie ein Gentleman plaudern! Für den heutigen Abend konnte er sich gratulieren, dachte er. Er hatte alles richtig gemacht. Mr. Greenleaf konnte nicht entfernt auf den Gedanken kommen, Tom habe die Europareise aus ihm herausgekitzelt. Ganz im Gegenteil. Er wollte Mr. Greenleaf nur helfen. Er würde sich bei Dickie alle Mühe geben. Mr. {22}Greenleaf war ein so anständiger Zeitgenosse, daß er alle Mitmenschen automatisch für genauso anständig hielt. Tom hatte fast vergessen, daß es solche Menschen auf der Welt gab.

Bedächtig zog er sein Jackett aus und lockerte seine Krawatte; er beobachtete jede seiner Bewegungen wie die eines anderen. Erstaunlich, wieviel aufrechter er jetzt dastand, wie anders sein Gesichtsausdruck jetzt war. Es war einer der seltenen Momente in seinem Leben, in denen er mit sich zufrieden war. Er langte mit einer Hand in Bobs überfüllten Wandschrank und schob die Kleiderbügel herrisch auseinander, um Platz für seinen Anzug zu schaffen. Dann ging er ins Bad. Der alte rostige Duschkopf spritzte einen Wasserstrahl gegen den Duschvorhang und einen zweiten als unberechenbare Spirale, deren Wasser zu erwischen kein leichtes war, aber immer noch besser, als sich in die verdreckte Wanne zu setzen.

Als er am nächsten Morgen aufwachte, war von Bob nichts zu sehen, und ein Blick auf sein Bett verriet Tom, daß er nicht nach Hause gekommen war. Tom sprang auf, trat an den zweiflammigen Gaskocher und setzte Kaffee auf. Eigentlich ganz gut, daß Bob nicht da war. Tom wollte ihm nichts von der Europareise erzählen. Dieser miese Schnorrer würde es nur als kostenlose Vergnügung begreifen. Ebenso Ed Martin oder Bert Visser und all die anderen Nichtstuer aus seiner Bekanntschaft. Er wollte es keinem von ihnen erzählen, und er wollte keinen von ihnen am Kai sehen. Tom begann zu pfeifen. Heute abend war er von den Greenleafs zum Abendessen in ihrer Wohnung an der Park Avenue eingeladen.

{23}Eine Viertelstunde später wanderte ein geduschter, rasierter und in Anzug und gestreifter Krawatte – wie er sie für sein Paßfoto besonders geeignet fand – gekleideter Tom Ripley mit einer Tasse schwarzen Kaffees in der Hand im Zimmer auf und ab und wartete auf den Briefträger. Danach würde er sich zur Radio City aufmachen und um den Paß kümmern. Was sollte er am Nachmittag unternehmen? Irgendwelche Ausstellungen besuchen, damit er abends die Greenleafs damit unterhalten konnte? Sich über Burke Greenleaf Watercraft Inc. informieren, um Mr. Greenleaf zu zeigen, daß er sich für seine Arbeit interessierte?

Das dumpfe Auftreffen der Post im Briefkasten drang durch das offene Fenster herein, und Tom ging nach unten. Er wartete, bis der Briefträger draußen verschwunden war, und nahm erst dann den Brief an George McAlpin von der Ecke des Briefkastens, auf die der Briefträger ihn gelegt hatte. Er riß den Brief auf. Zum Vorschein kam ein Scheck über einhundertneunzehn Dollar und vierundfünfzig Cent, ausgestellt auf die Einkommensteuerbehörde. Gute alte Mrs. Edith W. Superaugh, zahlte, ohne mit der Wimper zu zucken, ja sogar ohne anzurufen. Das war ein gutes Omen. Er ging nach oben zurück, zerriß Mrs. Superaughs Briefumschlag und warf die Schnipsel in den Abfalleimer.

Den Scheck steckte er in einen braunen Umschlag in der Innentasche eines seiner Anzüge im Wandschrank. Jetzt betrug sein Guthaben in Schecks eintausendachthundertdreiundsechzig Dollar und vierzehn Cent, wie er im Kopf nachrechnete. Zu schade, daß er sie nicht einlösen {24}konnte! Oder daß keiner der Schwachköpfe auf die Idee gekommen war, Bargeld zu schicken oder seinen Scheck auf George McAlpin auszustellen, aber das hatte bisher leider keiner getan. Tom hatte irgendwann den verfallenen Ausweis eines Geldboten gefunden; das Gültigkeitsdatum konnte er fälschen, aber die Schecks damit zu kassieren war zu riskant, selbst wenn er sich eine gefälschte Vollmacht ausstellte. Das Ganze war folglich nichts weiter als ein boshafter Scherz. Ein handfester Spaß. Er bestahl ja niemanden. Bevor er nach Europa abfuhr, dachte er, würde er die Schecks vernichten.

Auf seiner Liste standen sieben weitere Kandidaten. Sollte er sich in den letzten zehn Tagen nicht wenigstens noch einen von ihnen vorknöpfen? Als er nach dem Gespräch mit Mr. Greenleaf gestern nach Hause gegangen war, hatte er beschlossen, die Sache zu beenden, sobald Mrs. Superaugh und Carlos de Sevilla zahlten. Mr. de Sevilla hatte sich bisher nicht gerührt – dem mußte man wahrscheinlich erst mit einem Anruf die Hölle heiß machen, dachte Tom –, aber Mrs. Superaugh hatte es ihm so leicht gemacht, daß er sich versucht fühlte, einen letzten Kandidaten zu bearbeiten.

Aus seinem Koffer im Wandschrank holte Tom eine malvenfarbene Schachtel mit Briefpapier. Unter den Briefbögen steckte ein Stapel verschiedener Formulare, die er vor ein paar Wochen in der Steuerbehörde entwendet hatte, bei der er als Buchhalter gearbeitet hatte. Ganz unten lag seine Kandidatenliste – sorgfältig ausgewählte Leute aus der Bronx und aus Brooklyn, die nicht unbedingt darauf erpicht waren, in der New Yorker Steuerbehörde vorstellig {25}zu werden, Künstler und Schriftsteller und Freiberufler, die keine Steuervorauszahlungen leisteten und zwischen sieben- und zwölftausend im Jahr verdienten. Tom mutmaßte, daß diese Klientel eher selten einen Steuerberater beschäftigte, aber dennoch genug verdiente, um sich nicht weiter zu wundern, wenn man ihr mitteilte, sie habe sich in ihrer Steuererklärung um zwei- oder dreihundert Dollar verrechnet. Es gab William J. Slatterer, einen Journalisten, Philip Robillard, einen Musiker, Frieda Hoehn, eine Illustratorin, Joseph J. Gennari, einen Fotografen, Frederick Reddington, einen Künstler, Frances Karnegis – an Reddingtons Namen blieb Toms Blick haften. Reddington war Comiczeichner; wahrscheinlich jemand, der über seine Finanzen keinerlei Überblick hatte.

Tom nahm zwei Formulare mit der aufgedruckten Bezeichnung STEUERBESCHEIDKORREKTUR, legte ein Blatt Durchschlagpapier zwischen sie und schrieb hastig die Angaben unter Reddingtons Namen auf seiner Liste ab. Einkommen: $ 11.250,–. Abzüge: 1. Ausgaben $ 600,–. Belastungen: 0,00. Steuerguthaben: 0,00. Verzögerungsgebühr: (er zauderte kurz) $ 2,16. Steuerschuld: $ 233,76. Dann nahm er ein Blatt Briefpapier mit dem Briefkopf der Steuerbehörde in der Lexington Avenue aus seinem Vorrat, strich die Adresse mit kühnem Schwung durch und tippte darunter:

Sehr geehrter Steuerzahler,

bitte senden Sie Ihr Antwortschreiben wegen zeitweiliger Überlastung der Behörde an folgende Außenstelle:

{26}Abteilung Nachbearbeitung

George McAlpin

187 E, 51 Street

New York 22, New York

Mit bestem Dank,

Ralph E. Fischer

Stellvertretender Leiter der Steuerermittlung

Das unterzeichnete Tom mit einer verschnörkelten, unleserlichen Signatur. Die übrigen Formulare räumte er weg für den Fall, daß Bob unerwartet auftauchte, und dann griff er zum Telefon. Er hatte beschlossen, Mr. Reddington auf den Zahn zu fühlen. Die Nummer ließ er sich von der Auskunft geben. Mr. Reddington war zu Hause. Tom erläuterte kurz den Sachverhalt und zeigte sich überrascht, daß Mr. Reddington noch nicht von der Behörde gehört hatte.

»Unser Schreiben hätte vor einigen Tagen herausgehen sollen«, sagte Tom. »Wahrscheinlich werden Sie es morgen erhalten. Wir waren in letzter Zeit etwas überlastet.«

»Aber ich habe meine Steuern bezahlt«, sagte die aufgeregte Stimme am anderen Ende der Leitung. »Es war alles –«

»So etwas kann vorkommen, leider, wenn es sich um freiberufliche Tätigkeiten handelt. Wir haben Ihre Angaben sehr sorgfältig überprüft, Mr. Reddington. Ein Irrtum unsererseits ist leider ausgeschlossen. Und wir wollen Ihnen schließlich keine Verspätungszuschläge oder Strafgebühren aufbrummen …« An dieser Stelle lachte er jovial. Mit einem leutseligen und zutraulichen Lachen konnte man in {27}der Regel wahre Wunder bewirken. »Obwohl wir das tun müßten, wenn Sie nicht innerhalb von achtundvierzig Stunden den geschuldeten Betrag entrichten. Es tut mir leid, daß unser Schreiben noch nicht bei Ihnen eingetroffen ist. Nun ja, wie gesagt, wir waren ziemlich –«

»Gibt es irgend jemanden, an den ich mich persönlich wenden kann?« fragte Mr. Reddington kleinlaut. »Das ist ganz schön viel Geld!«

»Aber natürlich, ja doch.«

An dieser Stelle wurde Toms Stimme besonders vertraulich. Jetzt klang er wie ein gemütlicher alter Bursche weit in den Sechzigern, der die Geduld in Person sein würde, sollte Mr. Reddington in der Behörde erscheinen, ohne deshalb um einen roten Heller von seiner Forderung abzuweichen, mochte Mr. Reddington sich noch so sehr ins Zeug legen. George McAlpin verkörperte die Steuerbehörde der Vereinigten Staaten von Amerika, punktum. »Natürlich können Sie sich an mich persönlich wenden«, sagte er in seinem John-Wayne-Tonfall, »aber machen Sie sich keine Illusionen. Ich wollte Ihnen nur helfen, keine Zeit zu verschwenden. Selbstverständlich können Sie unsere Behörde aufsuchen, aber Ihre Unterlagen liegen mir lückenlos vor.«

Schweigen. Mr. Reddington würde ihm keine Fragen zu den Unterlagen stellen, weil er höchstwahrscheinlich nicht wußte, was er fragen sollte. Für den Fall, daß Mr. Reddington ihn fragen sollte, worum es überhaupt ging, hatte Tom sich alles mögliche Geschwafel zurechtgelegt, über Besteuerungsgrundlagen und Steuerprogression, Steuererleichterungen und Vorsteuerabzüge, Vorauszahlungsmodalitäten und Nachzahlungsvorschriften, das er in einem {28}gemessenen Ton vorzutragen pflegte, dem sich so wenig entgegenhalten ließ wie einem Sherman-Panzer. Bisher hatte niemand darauf bestanden, persönlich vorzusprechen und noch mehr davon zu hören. Auch Mr. Reddington gab klein bei. Tom hörte es seinem Schweigen an.

»Na gut«, sagte Mr. Reddington im Ton eines Geschlagenen. »Ich sehe mir den Bescheid an, wenn er morgen kommt.«

»In Ordnung, Mr. Reddington«, sagte Tom und legte auf.

Einen Augenblick blieb er sitzen und kicherte, die Handflächen seiner mageren Hände zwischen den Knien aneinandergepreßt. Dann sprang er auf, verstaute Bobs Schreibmaschine, kämmte sein hellbraunes Haar sorgfältig vor dem Spiegel und machte sich auf den Weg zur Radio City.

{29}3

»Hal-loo-oo, Tom, mein Junge!« sagte Mr. Greenleaf in einem Ton, der gute Martinis verhieß, ein Feinschmeckeressen und ein Bett, falls Tom zu müde sein sollte, um nach Hause zu fahren. »Emily, das ist Tom Ripley!«

»Ich freue mich so sehr, Sie kennenzulernen!« sagte sie herzlich.

»Guten Abend, Mrs. Greenleaf.«

Sie entsprach fast gänzlich seinen Erwartungen – blond, relativ groß und schlank und förmlich genug, um seine besten Manieren zu provozieren, doch zugleich mit dem naiven Zutrauen aller Welt gegenüber, das auch Mr. Greenleaf auszeichnete. Mr. Greenleaf ging ihnen voran ins Wohnzimmer. Ja, dort war er mit Dickie gewesen.

»Mr. Ripley arbeitet in der Versicherungsbranche«, verkündete Mr. Greenleaf, und Tom fragte sich, ob er sich schon einen oder mehrere Martinis genehmigt hatte oder ob er nur besonders nervös war, denn am Vortag hatte Tom ihm die Werbeagentur, in der er zu arbeiten vorgab, ausführlich geschildert.

»Keine allzu aufregende Tätigkeit«, sagte Tom bescheiden zu Mrs. Greenleaf.

Ein Dienstmädchen betrat den Raum und brachte Martinis und Kanapees.

{30}»Mr. Ripley war schon einmal hier«, sagte Mr. Greenleaf. »Er war mit Richard hier.«

»Oh, tatsächlich? Ich glaube allerdings nicht, daß ich mich an Sie erinnern könnte.« Sie lächelte. »Sind Sie aus New York?«

»Nein, ich komme aus Boston«, sagte Tom. Das stimmte.

Etwa dreißig Minuten später – genau zum richtigen Zeitpunkt, dachte Tom, denn die Greenleafs hatten darauf bestanden, daß er noch einen und noch einen Martini trank – gingen sie in das angrenzende Eßzimmer, wo ein Tisch für drei Personen gedeckt war mit Kerzen, großen dunkelblauen Servietten und einem ganzen kalten Huhn in Aspik. Doch vorher gab es Selleriesalat mit Remouladensauce. Tom mochte diesen Salat sehr gern. Er sagte es.

»Richard auch!« sagte Mrs. Greenleaf. »Er hat ihn am liebsten so gemocht, wie unsere Köchin ihn macht. Wie schade, daß Sie ihm nicht etwas davon mitbringen können!«

»Ich packe es mit den Socken ein«, sagte Tom lächelnd, und Mrs. Greenleaf lachte. Sie hatte ihm erzählt, daß sie ihm schwarze Wollsocken von Brooks Brothers für Richard mitgeben wollte, wie Richard sie gerne trug.

Die Unterhaltung war langweilig und das Essen hervorragend. Auf eine Frage von Mrs. Greenleaf antwortete Tom, er arbeite bei einer Werbefirma namens Rothenberg, Fleming & Barter. Als er den Namen wieder erwähnte, veränderte er ihn absichtlich in Reddington, Fleming & Parker. Der Unterschied schien Mr. Greenleaf nicht aufzufallen. Als Tom sich nach dem Essen mit Mr. Greenleaf allein {31}im Eßzimmer befand, erwähnte er den Firmennamen abermals.

»Sind Sie in Boston zur Schule gegangen?« fragte Mr. Greenleaf.

»Nein, Sir. Ich war eine Zeitlang in Princeton, aber dann habe ich bei einer anderen Tante in Denver gelebt und habe dort das College besucht.« Tom machte eine Pause in der Hoffnung, Mr. Greenleaf werde ihn über Princeton ausfragen, doch vergebens. Tom hätte sich über die Geschichtskurse auslassen können, über die Vorschriften auf dem Campus, die Atmosphäre bei den Tanzveranstaltungen am Wochenende, die politischen Ansichten der Studentenschaft, über was auch immer. Im vergangenen Sommer hatte er sich mit einem Jungen aus Princeton angefreundet, der kein anderes Thema kannte; zuletzt hatte Tom ihn erbarmungslos ausgefragt für den Fall des Falles, daß er diese Informationen einmal brauchen konnte. Den Greenleafs hatte er erzählt, daß seine Tante Dottie in Boston ihn aufgezogen hatte. Als Sechzehnjährigen hatte sie ihn nach Denver verpflanzt; dort hatte er zwar nur die High School absolviert, doch im Haus seiner Tante Bea in Denver hatte ein junger Mann namens Don Mizell gewohnt, der die Universität von Colorado besuchte. Tom war zumute, als hätte er sie auch besucht.

»Irgendwelche Vorlieben?« fragte Mr. Greenleaf.

»Konnte mich nie richtig zwischen Buchhaltung und Englischaufsatz entscheiden«, erwiderte Tom lächelnd und im Vertrauen darauf, daß eine so uninteressante Antwort niemanden ermuntern würde, das Thema zu vertiefen.

Mrs. Greenleaf holte ein Fotoalbum, und Tom saß {32}neben ihr auf dem Sofa, während sie darin blätterte. Richard bei seinen ersten Gehversuchen, Richard als Gainsboroughs Knabe in Blau mit langen blonden Locken auf einem grauenhaften ganzseitigen Farbfoto. Das Album interessierte Tom erst, als Richard etwa sechzehn war, schlank und langbeinig und mit gewelltem statt gelocktem Haar. Soweit Tom es beurteilen konnte, hatte Richard sich zwischen seinem sechzehnten und seinem drei- oder vierundzwanzigsten Lebensjahr – dem Jahr, in dem die Fotos abbrachen – kaum verändert, und es verwunderte ihn, wie wenig das strahlende, naive Lächeln variierte. Er hatte den Eindruck, daß Richard entweder nicht sonderlich intelligent war oder sich gern fotografieren ließ und glaubte, er sehe mit breitem Grinsen am attraktivsten aus, was ebenfalls nicht sonderlich intelligent gewesen wäre.

»Die hier habe ich noch nicht eingeklebt«, sagte Mrs. Greenleaf, die ihm einen Packen loser Fotos reichte. »Sie sind alle aus Europa.«

Sie waren interessanter: Dickie in einer Örtlichkeit, die ein Pariser Café zu sein schien, Dickie an einem Strand. Auf verschiedenen Bildern runzelte er die Stirn.

»Das hier ist übrigens Mongibello«, sagte Mrs. Greenleaf und zeigte auf ein Bild, auf dem Dickie ein Boot den Strand hinaufschleppte. Den Hintergrund des Fotos bildeten karge, felsige Berge und kleine weiße Häuser, die den Strand säumten. »Und hier ist das Mädchen, die einzige andere Amerikanerin, die dort lebt.«

»Marge Sherwood«, ergänzte Mr. Greenleaf. Er saß am anderen Ende des Raums, folgte jedoch vorgebeugt aufmerksam der Bilderschau.

{33}Das Mädchen saß im Badeanzug auf dem Sand, die Arme um die Knie gelegt, unprätentiös und bodenständig, mit zerzaustem, kurzgeschnittenem blondem Haar – Typ Pfadfinderin. Es gab eine gute Aufnahme von Richard in Shorts auf einer Terrassenmauer. Er lächelte, aber anders als früher, wie Tom erkannte. Auf den Bildern aus Europa sah Richard erwachsener aus.

Tom merkte, daß Mrs. Greenleaf den Läufer zu ihren Füßen anstarrte. Ihm fiel ein, wie sie bei Tisch plötzlich gesagt hatte: »Ich wollte, das Wort Europa wäre mir nie zu Ohren gekommen!«, und wie besorgt Mr. Greenleaf sie angesehen hatte, bevor er ihm zulächelte, als wären solche Ausbrüche nichts Ungewohntes. Jetzt sah er, daß ihr Tränen in den Augen standen. Mr. Greenleaf stand auf und trat zu ihr.

»Mrs. Greenleaf«, sagte Tom behutsam, »ich möchte, daß Sie wissen, daß ich alles tun werde, was ich kann, um Dickie zur Heimkehr zu bewegen.«

»Ich danke Ihnen, Tom, ich danke Ihnen.« Sie drückte Toms Hand auf seinem Oberschenkel.

»Emily, meinst du nicht, es ist Zeit für dich, ins Bett zu gehen?« fragte Mr. Greenleaf, der sich über sie beugte.

Tom erhob sich mit Mrs. Greenleaf.

»Ich hoffe, Sie besuchen uns noch einmal, Tom, bevor Sie abreisen«, sagte sie. »Seit Richard fort ist, besuchen uns kaum noch junge Leute. Mir fehlen sie.«

»Ich würde mich freuen wiederzukommen«, sagte Tom.

Mr. Greenleaf verließ den Raum mit seiner Frau. Tom blieb stehen, die Hände an den Seiten, den Kopf erhoben. In einem großen Wandspiegel konnte er sich sehen: {34}wieder ein aufrechter junger Mann voller Selbstachtung. Er wandte schnell den Blick ab. Er handelte richtig, er benahm sich, wie es sich gehörte.

Und dennoch verspürte er ein Schuldgefühl. Als er vorhin zu Mrs. Greenleaf gesagt hatte: »Ich werde alles tun, um …«, da war es ihm ernst gewesen. Er wollte niemanden reinlegen.

Er spürte, daß er zu schwitzen begann, und versuchte sich zu beruhigen. Was machte ihn so nervös? Der Abend hatte doch so gut begonnen! Als er Tante Dottie erwähnt hatte – Tom zuckte zusammen und blickte zur Tür, doch die Tür hatte sich nicht geöffnet. Es war das einzige Mal an diesem Abend gewesen, daß er unruhig geworden war, ein Gefühl der Unwirklichkeit verspürt hatte, so wie man sich vielleicht fühlte, wenn man log, doch es war in etwa das einzige gewesen, was er gesagt hatte, was nicht gelogen war: »Meine Eltern starben, als ich noch klein war. Meine Tante in Boston hat mich aufgezogen.«

Mr. Greenleaf kam zurück. Seine Gestalt schien rhythmisch zu zucken und mit jedem Zucken größer zu werden. Tom blinzelte in plötzlichem Erschrecken und in dem impulsiven Wunsch zuzuschlagen, bevor er angegriffen wurde.

»Wie wäre es mit einem Brandy?« sagte Mr. Greenleaf, der einen Mechanismus in der Vertäfelung neben dem Kamin betätigte.

Wie in einem Film, dachte Tom. In der nächsten Minute würde Mr. Greenleaf oder jemand anders rufen: »Danke, Schnitt!«, und er wäre wieder er selbst und säße im Raoul’s vor seinem Gin Tonic. Nein, im Green Cage.

{35}»Keine rechte Lust?« fragte Mr. Greenleaf. »Sie müssen nicht, wenn Sie nicht mögen.«

Tom nickte unbestimmt, und Mr. Greenleaf sah ihn ein wenig ratlos an, bevor er zwei Brandys einschenkte.

Kalter Schweiß brach Tom am ganzen Körper aus. Er erinnerte sich an den Zwischenfall letzte Woche in dem Drugstore, obwohl es vorbei war und er sich ermahnte, daß er sich nicht wirklich fürchtete, schon gar nicht im nachhinein. An der Second Avenue gab es einen Drugstore, dessen Telefonnummer er Leuten nannte, die sich nicht davon abbringen ließen, ihn wegen ihrer Einkommensteuer anzurufen, und denen er sagte, unter dieser Nummer der »Abteilung Nachbearbeitung« sei er mittwochs und freitags nachmittags erreichbar, allerdings nur zwischen halb vier und vier Uhr. Zu diesen Zeiten hielt er sich in der Nähe der Telefonkabine in dem Drugstore auf und spitzte die Ohren. Als der Drogist ihn bei seinem zweiten Besuch mißtrauisch ansah, hatte Tom ihm erklärt, er warte auf einen Anruf seiner Freundin. Und als er am letzten Freitag den Hörer abgenommen hatte, hatte eine Männerstimme zu ihm gesagt: »Sie wissen ja wohl Bescheid, oder? Wir wissen, wo Sie wohnen, falls Sie unbedingt einen Hausbesuch von uns haben wollen … Wir haben das Zeug für Sie, vorausgesetzt, Sie haben auch was für uns.« Eine Stimme, die eindringlich und gleichzeitig ausweichend klang, so daß Tom das Ganze für einen Trick hielt und nicht wußte, was er antworten sollte. Und dann: »Passen Sie bloß auf! Wir sind schon unterwegs. Zu Ihnen nach Hause.«

Als Tom die Telefonkabine verließ, fühlten seine Beine {36}sich wie Wackelpudding an; dann sah er, daß der Drogist ihn entsetzt mit angstgeweiteten Augen anstarrte, und dann begriff er plötzlich: Der Drogist handelte mit Rauschgift und befürchtete, Tom sei möglicherweise ein Zivilfahnder der Polizei, der ihm das Handwerk legen wollte. Tom hatte zu lachen begonnen und den Laden laut lachend, wenn auch schwankend verlassen, denn seine Beine zitterten noch immer.

»Denken Sie an Europa?« sagte Mr. Greenleafs Stimme.

Tom nahm das Glas, das Mr. Greenleaf ihm hinhielt. »Ja, das stimmt«, sagte er.

»Tja, ich hoffe, Ihre Reise wird Ihnen Spaß machen, Tom, und bei Richard die gewünschte Wirkung haben. Ach, übrigens, bei Emily haben Sie einen Stein im Brett. Das hat sie selber gesagt, ohne daß ich fragen mußte.« Mr. Greenleaf balancierte das Glas zwischen den Handflächen. »Meine Frau hat Leukämie, Tom.«

»Oh. Das ist eine ernste Sache, nicht wahr?«

»Ja. Die Ärzte geben ihr nicht einmal mehr ein Jahr.«

»Das tut mir sehr leid«, sagte Tom.

Mr. Greenleaf holte einen Zettel aus der Tasche. »Hier habe ich eine Aufstellung der Schiffe. Ich denke, die Linie nach Cherbourg wäre am schnellsten und auch am interessantesten. Von dort fahren Sie mit dem Zug nach Paris und dann weiter im Schlafwagen über die Alpen nach Rom und Neapel.«

»Klingt prima.« Es begann aufregend zu klingen.

»In Neapel müssen Sie einen Bus nehmen, um Richards Dorf zu erreichen. Ich werde ihm schreiben, daß Sie kommen – natürlich nicht, daß Sie in meinem Auftrag {37}kommen«, sagte er lächelnd, »aber daß wir uns begegnet sind. Richard sollte genug Platz für Sie haben, aber falls doch nicht, gibt es Hotels in der Ortschaft. Ich nehme an, daß Sie und Richard keine Verständigungsschwierigkeiten haben werden. Und was das Geld betrifft …« Mr. Greenleaf lächelte sein väterliches Lächeln. »Ich schlage vor, daß ich Ihnen neben dem Europaticket sechshundert Dollar in Travellerschecks mitgebe. Ist das in Ordnung? Mit den sechshundert müßten Sie sich zwei Monate lang über Wasser halten können, und wenn Sie mehr brauchen, müssen Sie mir nur ein Telegramm schicken, mein Junge. Im übrigen sehen Sie nicht aus wie die Sorte junge Leute, die das Geld zum Fenster hinauswerfen.«

»Es klingt sehr großzügig, Sir.«

Der Brandy machte Mr. Greenleaf zunehmend sentimental und scherzhaft, und Tom wurde zunehmend wortkarg und gallig. Er wollte nur noch weg. Doch er wollte auch nach Europa fahren und Gnade vor Mr. Greenleafs Augen finden. Die Momente auf dem Sofa waren qualvoller als die schreckliche Öde am Vorabend in der Bar, denn jetzt wollte der Wechsel in eine andere Stimmung sich partout nicht einstellen. Mehrmals sprang er mit dem Glas in der Hand auf und schlenderte zum Kamin und zum Sofa zurück, doch als er in den Spiegel sah, waren seine Mundwinkel heruntergezogen.

Mr. Greenleaf erging sich in Reminiszenzen an eine Reise nach Paris mit dem zehnjährigen Richard. Nichts daran war auch nur halbwegs interessant. Sollte es in den kommenden zehn Tagen Ärger mit der Polizei geben, dachte Tom, konnte er bei Mr. Greenleaf unterschlüpfen. Er konnte {38}ihm erzählen, er habe seine Wohnung bereits untervermietet oder was auch immer, und sich hier verstecken. Ihm war auf fast körperliche Weise elend.

»Mr. Greenleaf, ich glaube, ich sollte langsam gehen.«

»Was, jetzt schon? Ich wollte Ihnen doch noch … Nun ja, macht nichts. Ein andermal.«

Tom wußte, daß er hätte fragen müssen: »Was wollten Sie noch sagen?«, und geduldig abwarten, doch er ertrug es nicht länger.

»Ich wollte Ihnen natürlich noch unsere Werft zeigen!« sagte Mr. Greenleaf fröhlich. »Wann hätten Sie Zeit rauszukommen? Wahrscheinlich nur während Ihrer Mittagspause. Ich finde, Sie sollten Richard erzählen können, wie die Werft heute aussieht.«

»Ja – während meiner Mittagspause könnte ich kommen.«

»Sie können mich jederzeit anrufen, Tom. Sie haben ja meine Durchwahl. Wenn Sie mir eine halbe Stunde vorher Bescheid sagen, schicke ich einen Fahrer vorbei, der Sie abholt. Wir können ein Sandwich essen, während ich Ihnen alles zeige, und der Fahrer bringt Sie dann zurück.«

»Ich werde Sie anrufen«, sagte Tom. Er hatte das Gefühl, er müsse ohnmächtig werden, wenn er nur eine Minute länger in der schummerigen Beleuchtung des Eingangsraums verweilte, doch Mr. Greenleaf kicherte schon wieder in sich hinein und fragte ihn, ob er einen bestimmten Roman von Henry James gelesen habe.

»Bedaure, Sir, den kenne ich nicht«, sagte Tom.

»Na ja, nicht weiter wichtig«, sagte Mr. Greenleaf.

Dann schüttelten sie sich die Hand, ein langer, {39}erdrückender Händedruck Mr. Greenleafs, und es war vorbei. Aber im Aufzug konnte Tom sehen, daß die verzerrte und angstvolle Miene nicht von ihm gewichen war. Er lehnte sich erschöpft in eine Ecke des Aufzugs, doch er wußte, daß er, sobald er das Erdgeschoß erreichte, losrennen und den ganzen Weg nach Hause rennen, rennen, rennen würde.

{40}4

Die Atmosphäre in der Stadt wurde im Verlauf der Tage immer sonderbarer. Es war, als hätte New York seine Echtheit oder Wichtigkeit eingebüßt und spielte ihm jetzt in einer gigantischen Anstrengung etwas vor mit all den Bussen, Taxis und eiligen Passanten, den Fernsehshows in allen Bars an der Third Avenue, den Markisen vor den Kinos, die am hellichten Tag beleuchtet waren, der Geräuschkulisse aus tausend lärmenden Hupen und dem Gewirr der Stimmen, die ohne Sinn und Zweck daherplapperten. Als würde die ganze Stadt am Samstag, wenn sein Schiff vom Kai ablegte, mit leisem Zischen in sich zusammensinken wie eine Bühnendekoration aus Pappmaché.

Vielleicht hatte er nur Angst. Er war kein Freund des Wassers. Er war noch nie auf dem Wasserweg gereist bis auf eine Fahrt von New York nach New Orleans und zurück, doch damals hatte er auf einem Bananenfrachter gearbeitet, hauptsächlich unter Deck, und kaum gemerkt, daß er sich auf dem Wasser befand. Die wenigen Male, die er an Deck gekommen war, hatte der Anblick des Wassers ihn erst erschreckt und ihm dann Übelkeit verursacht, und er war schnell wieder nach unten verschwunden, wo ihm sofort wohler wurde – im Gegensatz zu dem, was die Leute behaupteten. Seine Eltern waren im Hafen von Boston {41}ertrunken, und Tom hatte immer gedacht, daß seine Wasserscheu etwas damit zu tun haben müsse, denn seit er denken konnte, fürchtete er sich vor dem Wasser, und er hatte nie schwimmen gelernt. Die Vorstellung, in nicht einmal einer Woche Wasser unter sich zu haben, viele Meilen tief, und zweifellos die meiste Zeit dieses Wasser sehen zu müssen, weil die Leute auf Ozeandampfern ihre Zeit meist an Deck verbrachten, verursachte Tom ein Gefühl von Übelkeit und Leere in der Magengrube. Seekrank zu sein, das ahnte er, war ganz sicher alles andere als schick. Er war noch nie seekrank gewesen, wäre es in diesen letzten Tagen aber oft genug fast geworden, wenn er nur an die Fahrt nach Cherbourg dachte.

Bob Delancey hatte er erzählt, er ziehe in einer Woche um, ohne zu sagen, wohin. Bob schien es ohnehin nicht zu interessieren. In der Wohnung in der Fifty-first Street begegnete man sich so gut wie nie. Tom war in Marc Primingers Haus in der East Forty-fifth Street zurückgegangen – er hatte noch die Schlüssel –, um ein paar Dinge abzuholen, die er dort vergessen hatte, und zwar zu einer Tageszeit, zu der er Marc nicht zu Hause vermutete, doch Marc war mit seinem neuen Mitbewohner Joel aufgetaucht, einem schmächtigen Bürschchen aus der Verlagsbranche, und hatte sein outriertes Großzügigkeitsgetue abgezogen, um Joel zu imponieren, denn wenn Joel nicht dabeigewesen wäre, dann hätte Marc Tom in Worten beschimpft, die nicht einmal ein portugiesischer Seemann in den Mund nehmen würde. Marc (dessen Taufname zu allem Überfluß Marcellus lautete) war ein häßlicher Gnom mit Privatvermögen und dem Steckenpferd, jungen Männern, die {42}vorübergehend finanziell in der Klemme steckten, zu helfen, indem er sie in seinem zweistöckigen Haus mit den drei Schlafzimmern wohnen ließ, wobei er den lieben Gott spielte, der bestimmte, was sie zu tun und zu lassen hatten, und ihnen Ratschläge für ihr Leben und ihre Arbeit gab – beschissene Ratschläge in der Regel. Tom hatte es dort drei Monate lang ausgehalten, obwohl Marc fast die Hälfte der Zeit in Florida gewesen war und Tom das Haus für sich allein gehabt hatte, doch sobald Marc zurückgekommen war, hatte er ein riesiges Tamtam wegen irgendwelcher zerbrochenen Gläser aufgeführt – hatte mal wieder den strengen und rächenden Gottvater gegeben –, und Tom war ausnahmsweise so wütend geworden, daß er sich gewehrt und Marc die Meinung gesagt hatte. Woraufhin der ihn an die Luft gesetzt hatte, nicht ohne ihm zuvor dreiundsechzig Dollar für die zerbrochenen Gläser abzuknöpfen. Dieser Notnickel! Eine alte Jungfer hätte er sein sollen, dachte Tom, Leiterin eines Mädchenpensionats. Tom bedauerte zutiefst, sich jemals mit Marc Priminger eingelassen zu haben, und je eher er Marcs stupide Schweinsäuglein, seinen Bulldoggenkiefer und seine häßlichen Pfoten mit den Talmiringen (mit denen er in der Luft herumwedelte, wenn er andere Leute schikanierte) vergessen konnte, um so besser für ihn.

Cleo war der einzige Mensch aus seinem Freundeskreis, dem er von seiner Europareise erzählen wollte, und am Donnerstag vor seiner Abreise besuchte er sie. Cleo Dobelle war ein schlankes dunkelhaariges Mädchen, das für Toms Begriffe ebensogut Anfang Zwanzig wie um die Dreißig hätte sein können; sie lebte bei ihren Eltern am {43}Gracie Square und war auf bescheidenem Fuß Malerin – auf sehr bescheidenem Fuß sogar, denn sie bemalte briefmarkengroße Elfenbeintäfelchen, die man mit einer Lupe betrachten mußte, und Cleo brauchte auch eine Lupe, um sie zu bemalen. »Denk nur mal, wie praktisch, daß ich alle meine Bilder in einer Zigarrenkiste transportieren kann! Andere Maler brauchen ganze Zimmerfluchten für ihre Gemälde!« sagte Cleo. Sie bewohnte ihre eigene Zimmerflucht mit Bad und Küche am Ende der Wohnung ihrer Eltern, und in ihrem Teil der Wohnung war es ziemlich dunkel, da die einzige natürliche Lichtquelle ein winziger Hinterhof war, überwuchert mit verwilderten Götterbäumen, die keinen Lichtstrahl durchließen. Cleo hatte immer Licht an, ein schwaches Funzellicht, das zu jeder Tageszeit für eine nächtliche Atmosphäre sorgte. Bis auf den Abend, an dem er sie kennengelernt hatte, kannte Tom Cleo nur in engen Samthosen in den verschiedensten Farben und buntgestreiften Seidenhemden. Sie hatten sich auf Anhieb verstanden, und Cleo hatte ihn für den nächsten Abend zum Essen in ihre Wohnung eingeladen. Cleo lud ihn immer nach Hause ein, und keiner der beiden wäre auf die Idee gekommen, daß er sie zum Essen oder ins Theater ausführen oder irgendeines der Dinge tun könnte, die man von jungen Männern gegenüber jungen Damen erwartete. Cleo rechnete nicht mit Blumen oder Büchern oder Pralinen, wenn er zum Essen oder zum Cocktail kam, doch hin und wieder brachte Tom ihr kleine Geschenke mit, weil es ihr Freude machte. Cleo war der einzige Mensch, dem er erzählen konnte, daß er nach Europa fuhr und warum. Und das tat er.

{44}Cleo war fasziniert, genau wie er es erwartet hatte. Ihre roten Lippen öffneten sich in ihrem langen blassen Gesicht, sie schlug sich mit den Handflächen auf die samtbekleideten Oberschenkel und rief: »Tom-mie! Wie wun-der-voll! Wie in einem Shakespeare-Stück oder so!«

Das gleiche dachte Tom. Es war genau das, was er so dringend hatte hören wollen.

Cleo bemutterte ihn den ganzen Abend, fragte ihn, ob er dies und das habe, Papiertaschentücher und Erkältungstabletten und Wollsocken, weil es in Europa im Herbst regnete, und alle Impfungen. Tom sagte, er habe alles geregelt.

»Komm bitte nicht zum Abschied auf das Schiff, Cleo. Ich kann es nicht ausstehen, verabschiedet zu werden.«

»Wo denkst du hin!« sagte Cleo voller Verständnis. »O Tommie, ich bin sicher, daß es herrlich wird! Schreibst du mir alles, was du mit Dickie erlebst? Du bist der einzige Mensch, den ich kenne, der mit einem Ziel nach Europa fährt.«

Er erzählte ihr von seinem Besuch in Mr. Greenleafs Schiffswerft auf Long Island, von den endlosen Bänken, an denen Maschinen glänzende Metallteile fertigten und Holz lackierten und polierten, von den Trockendocks mit Schiffsgerippen aller Größenordnungen und beeindruckte sie mit den Fachbegriffen, die Mr. Greenleaf verwendet hatte – Lukenkimming, Dollbord, Binnenkiel und Kimme. Er schilderte das zweite Essen im Hause Greenleaf, bei dem Mr. Greenleaf ihm eine Armbanduhr geschenkt hatte. Er zeigte Cleo die Uhr; sie war nicht atemberaubend teuer, aber eine sehr gute Uhr, eine Uhr, wie Tom sie selbst {45}gewählt hätte – mit weißem Zifferblatt und zarten römischen Ziffern in schlichter Goldfassung und mit Krokodillederarmband.

»Nur weil ich vor einigen Tagen nebenbei erwähnte, daß ich keine Uhr besitze«, sagte Tom. »Er hat mich wirklich wie einen Sohn behandelt.« Und wiederum war Cleo der einzige Mensch, zu dem er das sagen konnte.

Cleo seufzte. »Männer! So etwas Tolles gibt es nur für euch! Einem Mädchen würde so etwas nie passieren! Männer sind so frei!«

Tom lächelte. Er hatte oft genug den Eindruck, daß es sich genau umgekehrt verhielt. »Sind das unsere Lammkoteletts, die gerade verbrennen?«

Cleo sprang kreischend auf.

Nach dem Essen zeigte sie ihm fünf oder sechs ihrer letzten Bilder, ein paar romantische Porträts eines jungen Mannes, den beide kannten, in weißem Hemd und mit offenem Kragen, und drei Phantasiedschungellandschaften, zu denen sie die Götterbäume draußen inspiriert hatten. Das Fell der Äffchen auf den Bildern war tatsächlich verblüffend akkurat gemalt, dachte Tom. Cleo besaß eine Menge Pinsel aus einem einzigen Haar, und selbst diese variierten von verhältnismäßig grob bis extradünn. Sie tranken fast zwei Flaschen Médoc aus der Hausbar der Eltern, und Tom wurde so schläfrig, daß er am liebsten für den Rest der Nacht liegengeblieben wäre, wo er war – sie hatten oft nebeneinander auf den zwei Bärenfellen vor dem Kamin geschlafen, und es gehörte zu den wunderbaren Eigenschaften Cleos, daß sie nie gewünscht oder erwartet hatte, daß er zudringlich wurde, was er auch nie geworden war –, {46}doch um Viertel vor zwölf richtete Tom sich seufzend auf und nahm Abschied.

»Ich werde dich wohl kaum wiedersehen«, sagte Cleo niedergeschlagen an der Tür.

»Oh, ich denke, daß ich in etwa sechs Wochen wieder da sein werde«, sagte Tom, obwohl er alles andere dachte als das. Unvermutet beugte er sich vor und drückte einen festen, brüderlichen Kuß auf ihre elfenbeinblasse Wange. »Du wirst mir fehlen, Cleo.«

Sie drückte seine Schulter – die einzige körperliche Berührung zwischen ihnen, soweit er sich erinnern konnte. »Du wirst mir auch fehlen«, sagte sie.

Am nächsten Tag erledigte er Mrs. Greenleafs Besorgungen bei Brooks Brothers, zwölf Paar schwarze Wollsocken und einen Bademantel. Mrs. Greenleaf hatte für den Bademantel keine Farbe vorgeschlagen. Sie wolle es ihm überlassen, hatte sie gesagt. Tom wählte einen dunkelbraunen Flanellbademantel mit marineblauen Aufschlägen und ebensolchem Gürtel. Es war in Toms Augen nicht der eleganteste der zur Auswahl stehenden Bademäntel, aber der, den Richard seiner Meinung nach ausgesucht hätte und von dem Richard begeistert sein würde. Socken und Bademantel ließ er auf das Kundenkonto der Greenleafs schreiben. Ein Sporthemd aus schwerem Leinen mit Holzknöpfen gefiel ihm sehr gut, und er hätte es ohne weiteres den Greenleafs anschreiben lassen können, doch er tat es nicht, sondern kaufte das Hemd von seinem eigenen Geld.

{47}5

Der Morgen seiner Abreise, dem er mit so überschwenglicher Erregung entgegengefiebert hatte, begann denkbar abscheulich. Tom folgte dem Steward zu seiner Kabine und gratulierte sich insgeheim zu der Entschiedenheit, mit der er Bob verboten hatte, ihn zum Abschied zu besuchen, doch kaum war er eingetreten, brach ein Höllenspektakel los.

»Wo bleibt der Schampus, Tom? Wir warten!«

»Mann, ist das ein lausiges Loch! Warum verlangst du nicht was Standesgemäßeres?«

»Tommie, nimmst du mich mit?« Das war Ed Martins Freundin, die Tom nicht einmal ansehen wollte.

Da waren sie, hauptsächlich Bobs nichtsnutzige Freunde, die sich auf seinem Bett breitmachten, auf dem Boden, überall. Bob hatte herausgekriegt, daß er fuhr, aber daß er so etwas tun würde, hätte Tom ihm nicht im Traum zugetraut. Er mußte seine ganze Selbstbeherrschung aufbieten, um nicht in schneidendem Ton zu sagen: »Es gibt keinen Champagner.« Er versuchte die Anwesenden zu begrüßen und versuchte zu lächeln, obwohl er am liebsten wie ein Kind in Tränen ausgebrochen wäre. Er bedachte Bob mit einem langen vernichtenden Blick, doch Bob war bereits jenseits von Gut und Böse. Wenige Dinge machten ihm {48}wirklich etwas aus, dachte Tom zu seiner Rechtfertigung, doch das hier zählte dazu: lautstarke Überraschungen, Krawall, der Plebs und Abschaum, den er hinter sich wähnte, als er die Planke überschritt, und der jetzt die Passagierkabine verpestete, in der er die nächsten fünf Tage verbringen sollte!

Tom trat zu Paul Hubbard, dem einzigen anständigen Menschen im Raum, und setzte sich neben ihm auf das kurze Einbausofa. »Hallo, Paul«, sagte er leise. »Das hier tut mir leid.«

»Ach!« schnaubte Paul. »Wie lange bleibst du weg? – Was ist los, Tom? Ist dir nicht gut?«

Es war grauenhaft. Es ging immer weiter, der Lärm und das Gelächter und die Mädchen, die das Bett ausprobierten und das Klo begutachteten. Gott sei Dank waren die Greenleafs nicht gekommen, um sich von ihm zu verabschieden! Mr. Greenleaf hatte geschäftlich nach New Orleans fahren müssen, und Mrs. Greenleaf hatte heute morgen, als Tom sie zum Abschied besuchte, gesagt, sie fühle sich nicht wohl genug, um zum Schiff zu kommen.

Zu guter Letzt förderte Bob oder sonstwer eine Flasche Whisky zutage, und alle tranken aus den zwei Gläsern aus dem Badezimmer, und dann kam der Steward mit einem Tablett Gläser. Tom weigerte sich mitzutrinken. Er schwitzte so heftig, daß er sein Jackett auszog, um es zu schonen. Bob trat zu ihm und drückte ihm ein Glas in die Hand, und Tom erkannte, daß Bob nicht spaßte, und er wußte, warum – weil er Bobs Gastfreundschaft einen Monat lang strapaziert hatte und jetzt wenigstens gute Miene zum bösen Spiel machen mußte, aber eine freundliche {49}Miene war Tom sowenig möglich, als wäre sein Gesicht aus Granit gemeißelt. Und wenn schon, sollten sie ihn doch alle hassen, dachte er, was kümmerte es ihn?

»Ich kann mich hier verstecken, Tommie«, sagte das Mädchen, das entschlossen war, sich irgendwo zu verstecken und mit ihm zu fahren. Sie hatte sich seitlich in einen engen Spalt von Besenkammergröße gezwängt.

»Das würde ich gerne erleben, wenn sie Tommie mit einem Mädchen im Zimmer erwischen!« sagte Ed Martin und lachte.

Tom starrte ihn finster an. »Komm, wir gehen an die frische Luft«, sagte er leise zu Paul.

Die anderen machten so viel Radau, daß ihr Verschwinden nicht weiter auffiel. Sie standen in Bugnähe an der Reling. Es war ein Tag ohne Sonne, und die Stadt zu ihrer Rechten sah bereits aus wie ein graues fernes Land, das er vom Ozean aus betrachtete – bis auf die Horde Idioten in seiner Kabine.

»Wo hast du dich versteckt gehalten?« fragte Paul. »Ed hat mich angerufen und mir erzählt, daß du fährst. Ich habe dich seit Wochen nicht gesehen.«

Paul gehörte zu denen, die glaubten, er arbeite für Associated Press. Tom faselte ihm etwas von einem Auslandsauftrag vor, der ihn, wie er behauptete, möglicherweise sogar in den Nahen Osten führen würde. Es klang nach einem Geheimauftrag. »In letzter Zeit mußte ich viel nachts arbeiten«, sagte Tom, »und deshalb war ich nicht gut erreichbar. Es ist wahnsinnig nett von dir, daß du gekommen bist, um mir adieu zu sagen.«

»Ich hatte heute vormittag keinen Unterricht.« Paul {50}nahm die Pfeife aus dem Mund und lächelte. »Nicht daß ich sonst nicht gekommen wäre! Jeder Vorwand wäre mir recht!«

Tom lächelte auch. Paul lebte vom Musikunterricht an einer New Yorker Mädchenschule, doch am liebsten komponierte er in seiner freien Zeit. Tom wußte nicht mehr, wie er Paul kennengelernt hatte, doch er erinnerte sich, wie er einmal sonntags mit ein paar anderen Leuten zum Brunch in Pauls Wohnung am Riverside Drive gewesen war und Paul ihnen eigene Kompositionen auf dem Klavier vorgespielt hatte, was Tom ungeheuer genossen hatte. »Kann ich dir nichts anbieten? Laß uns sehen, ob wir die Bar finden«, sagte Tom.

Doch in diesem Moment kam ein Steward, der auf einen Gong schlug und rief: »Besucher bitte von Bord! Alle Besucher von Bord!«

Sie schüttelten einander die Hand, klopften einander auf die Schulter, versprachen, Postkarten zu schreiben. Und dann war Paul fort.

Bobs Truppe würde bis zur letzten Sekunde bleiben, dachte Tom, und wahrscheinlich an Land getragen werden müssen. Dann wandte er sich plötzlich ab und sprang eine enge, leiterähnliche Treppe hoch. An ihrem oberen Ende sah er sich vor einem Schild an einer Kette, das besagte RESERVIERT FÜR PASSAGIERE DER 2. KLASSE, doch er stieg über die Kette und trat auf das Deck. Einem Passagier der ersten Klasse würde man das Betreten der zweiten Klasse kaum verbieten, dachte er. Er konnte es nicht ertragen, Bobs Freunde noch einmal zu sehen. Er hatte Bob eine halbe Monatsmiete gegeben und ihm zum Abschied ein {51}anständiges Hemd mit Krawatte geschenkt. Was wollte Bob noch von ihm?

Das Schiff hatte abgelegt, bevor Tom sich wieder zu seiner Kabine hinunterwagte. Vorsichtig betrat er den Raum. Leer. Der saubere blaue Bettüberwurf war wieder glattgezogen. Die Aschenbecher waren leer. Kein Zeichen verriet, daß jemand sich hier aufgehalten hatte. Tom entspannte sich und lächelte. Das nannte man Service! Die gute alte Tradition der Cunard-Linie mit britischem Seemannsstolz und allem Tralala! Auf dem Boden neben seinem Bett erblickte er einen großen Früchtekorb. Begierig ergriff er den kleinen weißen Briefumschlag. Die Karte in dem Umschlag besagte:

Bon voyage und alles Gute, lieber Tom. Unsere herzlichsten Wünsche begleiten Sie.

Emily und Herbert Greenleaf

Der Korb hatte einen großen Henkel und war mit gelbem Zellophan umhüllt – Äpfel und Birnen und Trauben und mehrere Riegel Süßigkeiten und Piccoloflaschen. Tom hatte noch nie so einen Geschenkkorb erhalten. Für ihn war das immer etwas horrend Teures gewesen, das nur im Schaufenster von Feinkostgeschäften feilgeboten wurde. Nun stand er da, Tränen in den Augen, und plötzlich senkte er das Gesicht in seine Hände und begann zu schluchzen.

{52}6

Ihm war friedlich und sanftmütig, doch keineswegs gesellig zumute. Er brauchte Zeit zum Nachdenken und legte keinen Wert darauf, sich mit anderen Reisenden abzugeben, wenngleich er die Leute bei Tisch immer freundlich lächelnd grüßte. Er begann auf dem Schiff eine Rolle zu spielen, die des ernsthaften jungen Mannes, den eine ernsthafte Aufgabe erwartete. Er war höflich, gesetzt, zivilisiert und unnahbar.

Aus einer plötzlichen Laune heraus kaufte er in dem Laden an Bord eine Mütze, eine konservative blaugraue Mütze aus weicher englischer Wolle. Den Schild konnte er sich fast über das ganze Gesicht ziehen, wenn er sich in seinem Liegestuhl ausruhen wollte oder so tun wollte als ob. Er fand, daß eine Mütze die vielseitigste Kopfbedeckung war, und fragte sich, warum er bisher keine getragen hatte. Er konnte wie ein englischer Gutsbesitzer aussehen, wie ein Gangster, ein Engländer, ein Franzose oder nur ein exzentrischer Amerikaner, je nachdem, wie er sie aufsetzte. Tom vergnügte sich in seiner Kabine vor dem Spiegel damit. Er hatte sein Gesicht immer für besonders langweilig gehalten, ein durch und durch unbemerkenswertes Gesicht mit einem gefügigen Ausdruck, den er nicht verstehen konnte, und obendrein einem Ausdruck leiser Furcht, {53}den er nie hatte verwischen können. Das Gesicht eines typischen Konformisten, fand er. Die Mütze änderte das alles. Sie verlieh ihm etwas Ländliches, Greenwich, Connecticut, Vornehmheit. Jetzt war er ein junger Mann mit Privatvermögen, vielleicht frisch aus Princeton. Er kaufte sich eine Pfeife zu der Mütze.