Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- E-Book-Herausgeber: CW NiemeyerHörbuch-Herausgeber: Edition CW Niemeyer

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

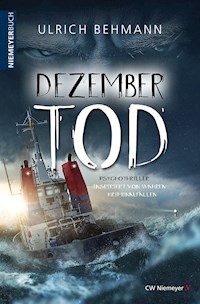

Auf der von einem Orkan aufgewühlten Nordsee wird ein Fischkutter von einer Riesenwelle verschluckt. Von der dreiköpfigen Besatzung fehlt jede Spur. Im Weserbergland und an der Küste geht ein sadistischer Psychopath auf die Jagd nach jungen Frauen. Er will seine Fantasien an ihnen ausleben, seinen Opfern beim Sterben zuschauen. Gefühle wie Mitleid und Schuld sind ihm fremd. Er kennt kein Erbarmen. Dieser Mann kann nur leben, wenn er tötet. Was haben das Schiffsunglück vor der ostfriesischen Küste und mehrere Frauenmorde im Weserbergland und an der Nordsee miteinander zu tun? Wird es Kriminalhauptkommissarin Herma van Dyck und ihrem Chef Kurt Brenner gelingen, den unheimlichen Serientäter zu fassen? Oder wird am Ende das Böse über das Gute siegen und die Jägerin zur Gejagten? Die Straßen, Orte, Lokale, das Hotel Nordstern, die Hochschule Weserbergland, den Klütwald, den Kuttenborn, die Riepenteiche und die Städte, Gemeinden und Häfen an Weser und Nordsee gibt es wirklich. Die Namen der Ermittler, der Opfer und des Mörders wurden von mir geändert. Polizeikommissar a. D. Rolf Zühlsdorff, Hauptbrandmeister a. D. Bodo Kauert, Kellner Marcel Lutter und Michael Schnitker gibt es wirklich – sie haben mir erlaubt, ihre Klarnamen zu nennen. Realität und Fiktion vermischen sich in diesem Buch zu einem ganz neuen Fall.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 449

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

„Wir erhalten authentische Einblicke in die seelischen Abgründe wirklich existierender Psychopathen – verpackt in eine ungemein spannende Kriminalhandlung.Dieser Roman ist wirklich glänzend geworden. Keineleichte Lektüre, aber eine unwiderstehliche.“Alexander Fürst zu Schaumburg-Lippe, Blogger„Kein Satz zu viel ist in diesem Krimi zu finden. Als wärees in Echtzeit, ziehen die Geschehnisse und die Gestalten vorbei, der Autor überfällt seine Leserschaft nicht mit Effekthascherei. Er nimmt sie mit, bei jedem Szenenwechsel tasten sie sich gemeinsam mit den Ermittlern und Rechtsmedizinern vor. Auf der Suche nach Ursache und Wirkung von Verbrechen tun sich beiden Abgründe auf, wobei sich Vertrautes oft als Illusion erweist. Absolut lesenswert.“Beatrice Ungar, ChefredakteurinHermannstädter Zeitung„Kurzweilig und spannend. Es macht Spaß, diesen Krimi zu lesen, zumal das Tätigkeitsspektrum und die Gedankenwelt von Rechtsmedizinern authentisch undfacettenreich wiedergegeben werden. Absolut empfehlenswert. Ein Pageturner.“Dr. Detlef Günther, Leitender OberarztInstitut für Rechtsmedizin an der Medizinischen Hochschule Hannover„Schockierend, eindringlich, atmosphärisch dicht – beim Lesen dieses spannenden Romans entstehen sehr schnell Bilder im Kopf. Der Leser spürt, dass die Realität, die grausamer sein kann als jede Fiktion, bei diesem Krimi Pate gestanden hat.“Roman von Alvensleben, StrafverteidigerPräsident Gewaltfänger e.V., Verein für Friedfertigkeit und Gewaltfreiheit

Inspiriert von wahren Kriminalfällen.

Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über http://dnb.ddb.de© 2019 CW Niemeyer Buchverlage GmbH, Hamelnwww.niemeyer-buch.deAlle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: C. RiethmüllerDer Umschlag verwendet Motiv(e) von 123rf.comEPub Produktion durch CW Niemeyer Buchverlage GmbHeISBN 978-3-8271-8361-3

Ulrich BehmannDezembertod

Ulrich Behmann, Jahrgang 1963, arbeitet als Chefreporter der Deister- und Weserzeitung in Hameln. Der Journalist berichtet seit mehr als 30 Jahren über spektakuläre Kriminalfälle in Deutschland und über Kriegsereignisse in aller Welt. Während dieser Zeit hat er schon oft in die Abgründe der menschlichen Seele geschaut. Zu seinem Freundes- und Bekanntenkreis zählen Mordermittler, Kriminaltechniker, Richter, Staatsanwälte, Strafverteidiger, Opferanwälte, Notärzte und Rechtsmediziner. Seit 1993 ist der Redakteur ehrenamtlich als Dozent an der Rettungsschule der Hauptberuflichen Wachbereitschaft der Feuerwehr Hameln tätig. Ende der 1990er-Jahre arbeitete Behmann zeitweise als Dozent an der Akademie der Bayerischen Presse (Kulmbach) und als Professor am Studienzentrum für Journalistik der Universität Mostar, Bosnien-Herzegowina. Behmann ist verheiratet, hat einen Sohn und lebt mit seiner Familie in Hameln. In seiner Freizeit engagiert er sich als Vorsitzender der von ihm ins Leben gerufenen Hilfsorganisation Interhelp – Deutsche Gesellschaft für internationale Hilfe ehrenamtlich für Menschen in Not. Als Vorstandsmitglied des Rotary Clubs Bad Pyrmont ist er verantwortlich für den internationalen Dienst.

„Wenn es nur so einfach wäre! – dass (…) es nur darauf ankäme, sie (böse Menschen) unter den übrigen zu erkennen und zu vernichten. Aber der Strich, der das Gute vom Bösen trennt, durchkreuzt das Herz eines jeden Menschen. Und wer mag von seinem Herzen ein Stück vernichten? Während der Lebensdauer eines Herzens bleibt dieser Strich nicht unbeweglich, bedrängt einmal vom frohlockenden Bösen, gibt er dann wieder dem aufkommenden Guten freien Raum. Ein neues Lebensalter, eine neue Lebenslage – und ein und derselbe Mensch wird ein sehr anderer. Einmal dem Teufel näher und dann wieder einem Heiligen. Der Name, ja, der bleibt, und dem wird alles zugeschrieben.“ Alexander Solschenizyn„Der Archipel Gulag“, S. 167

Vorwort

Es ist erschreckend, aber wahr: Die in diesem Kriminalroman beschriebenen Gedanken und Tötungsfantasien des skrupellosen Täters sind keine Fiktion – sie entstammen den kranken Gehirnen mehrerer sadistischer Mörder. Die Gedanken wurden schon einmal gedacht – und allesamt – so oder ganz ähnlich – in die Tat umgesetzt. In Hameln, in Wunstorf und in Hamburg. Die grausamen Details, die jede Vorstellungskraft eines Menschen, der nicht an einer ganz bestimmten schweren Persönlichkeitsstörung leidet, sprengen, stehen in den Akten der Kriminalpolizei und der Justiz. Die Geständnisse und die Einlassungen der echten Täter und die Aussagen der forensischen Psychiater, die während der Gerichtsverfahren gemacht wurden, sind ebenfalls in dieses Buch eingeflossen. Bei einer Urteilsverkündung stellte einmal ein Vorsitzender Richter in Hannover treffend fest: „Dies ist ein Fall, der an Grausamkeit und Bestialität alles übertrifft, was hier vom Schwurgericht bisher verhandelt wurde.“ Sadistische Mörder haben eines gemeinsam: Sie genießen es, Macht über Menschen zu haben. Sie spielen Gott. Bei dem, was sie tun, haben sie keine Skrupel. Sie ergötzen sich an dem Leid ihrer Opfer. Viele von ihnen leben ein Doppelleben. Wenn sie nicht gerade ihre abartigen Fantasien ausleben, können sie treusorgende Familienväter sein. Das macht es so schwer, sie zu erkennen und zu fassen. Die Straßen, Orte, Lokale, das Hotel „Nordstern“, die Hochschule Weserbergland, den Klütwald, den Kuttenborn, die Riepenteiche und die Städte, Gemeinden und Häfen an Weser und Nordsee gibt es wirklich.

Die Namen der Ermittler, der Opfer und des Mörders wurden von mir geändert. Polizeikommissar a. D. Rolf Zühlsdorff, Hauptbrandmeister a. D. Bodo Kauert, Kellner Marcel Lutter und Michael Schnitker gibt es wirklich – sie haben mir erlaubt, ihre Klarnamen zu nennen. Realität und Fiktion vermischen sich in diesem Buch zu einem ganz neuen Fall.

Dezembertod

Das Gewitter zog schnell. Es kam aus Nordnordost und schien das Meer gegen sich aufzubringen. Die Wellen erreichten acht Meter und zerrten an der „Seemöwe“. In den Aufbauten pfiff der Wind seine schaurig-schönen Lieder. Käpt’n Jan Willem Freese hatte Mühe, sein Boot auf Kurs zu halten. Seine kräftigen Hände hielten das kleine Steuerrad aus kubanischem Mahagoni, das ihm seine Frau Grete zur Silberhochzeit geschenkt hatte, fest umklammert. Freese wusste: Eine falsche Ruderbewegung könnte das Schicksal des Krabbenkutters und seiner dreiköpfigen Besatzung besiegeln. Sein Decksmann Kurt Rasmussen hielt sich am Türgriff fest und schien mit angstvollen Augen ins Nichts zu starren. Seit mehr als 30 Jahren fuhr Fischer Freese nun schon raus, aber einen dermaßen schnellen Wetterumschwung hatte er noch niemals zuvor erlebt. Der Sturm frischte auf. Windstärke 9 bis 10. Die weiße Gischt, die die kräftigen Schauerböen von den zackigen Wellenkämmen riss, flog in schaumigen Fetzen auf und davon – und verschwand in der Finsternis. Im Scheinwerferlicht des 16-Meter-Kutters sah die See jetzt aus wie ein brodelnder Kessel mit starkem Ostfriesentee. Schwarz wie die Nacht – mit schneeweißen Sahnewolken. Doch das dort draußen war kein Tee mit Wulkje. Vor ihren Augen wurde die Nordsee zur Mordsee – wie schon unzählige Male zuvor zeigte die Naturgewalt den Menschen Grenzen auf. Heute war so eine Nacht. Das spürte Freese. Die Schauerböen verhießen nichts Gutes. Das Boot wurde zum Spielball der Wellen. Es wurde von den Brechern, die seitlich gegen den Holzrumpf krachten, immer weiter nach Steuerbord gedrückt. Die „Seemöwe“ kam dem Strand von Langeoog zu nahe. Das zeigte das Radar an. Kapitän Freese konnte nichts dagegen tun. Der Schiffsdiesel lief auf vollen Touren. Aber gegen diese Wellen kam er nicht an. Vergeblich versuchte Freese, seinen Kutter durch ein Wendemanöver wieder auf freie See zu bringen. Die Verzweiflungstat war nicht von Erfolg gekrönt. Der alte Kutter drohte auf dem berühmt-berüchtigten Westerriff bei der Otzumer Balje aufzulaufen und von den Riesenwellen in aufgewühlter See zerschmettert zu werden. Freese glaubte Flocken zu sehen. Er kniff die Augen zusammen und schaute angestrengt durch die Scheibe, auf der eine Wasserschicht zu kleben schien, nach draußen. Der Scheibenwischer rotierte, schaffte es aber nicht, die Gischt des tosenden Meeres und die dicken Regentropfen zu beseitigen.

„Los, Kuddel, mach dich mal nützlich und schwing deinen Hintern auf Deck“, wies Freese seinen Decksmann an, der immer noch stumm neben ihm stand. Der Käpt’n nannte Kurt bei seinem Spitznamen. Das tat er nur, wenn er stinksauer war oder total unter Strom stand.

Kurt Rasmussen schien von dieser Idee nicht begeistert zu sein. Er runzelte die Stirn und musterte seinen „Boss“ beinahe verächtlich von oben bis unten. Dann gelang es ihm endlich, seine Gedanken in Worte zu fassen.

„Und, was soll ich bei diesem Schietwetter da draußen? Willst wohl, dass ich über Bord gehe, du Menschenschinder. Schick doch unseren Azubi Ronny da raus. Das verfluchte Arschloch liegt schön in seiner warmen Koje und macht auf seekrank. Dieser Nichtsnutz hat doch mehr Angst als Vaterlandsliebe. Und ich soll mir den Tod holen.“

Freese hielt immer noch das Steuerrad krampfhaft fest. Sein Blick war auf den Bug gerichtet, der von Zeit zu Zeit überspült wurde. Der alte Kutter senkte und hob sich. Mensch und Maschine kämpften gegen Wellen, Wind und Wetter. Doch die Weißen Hunde, so nennen Seeleute die hohen Wellen, die über das Deck hinweggehen, wurden immer mehr.

Der Käpt’n war Widerworte nicht gewohnt. Er war viele Jahre als Oberbootsmann bei der Marine zur See gefahren und hielt etwas von Befehl und Gehorsam. Leute mit Dickkopf, die nicht spurten, nervten ihn. Gerade in Situationen wie dieser.

Freese schaute nur kurz zur Seite. Dann schrie er Rasmussen an. „Mach, was ich dir gesagt habe. Schnack hier nicht lang rum, sag mir lieber, ob das da draußen Schnee ist – und schau gleich mal nach dem Motor. Das Steuerrad vibriert so komisch. Nicht, dass jetzt noch der Diesel schlappmacht. Dann sind wir verloren. Na, geh schon. Du hast dir doch vorhin schon extra deine Schwimmweste angezogen, du Süßwassermatrose. Los, verpiss dich endlich. Der Klabautermann wird dich schon nicht gleich holen.“ Während Rasmussen die Tür öffnete, stieß Freese ein verächtliches Lachen aus. Der Kutterkapitän trug keine Rettungsweste. Davon hielt er nichts. Er verließ seinen Steuerstand nur höchst selten. Die Chance, als Käpt’n eines Fischkutters über Bord zu gehen, stand zum Glück schlecht. Die gefährlichen Außenarbeiten erledigte Rasmussen. Dafür wurde er bezahlt. Das war sein Job. Freeses Aufgabe war es, das Schiff zu steuern, gute Fanggründe aufzuspüren und die „Seemöwe“ wieder sicher in den Hafen zu bringen. Der erfahrene Fischer sah auf den Windmesser. Mit 22 Metern pro Sekunde fegten Böen heran. Das entsprach Windstärke 9. „Hauptsache, wir kommen mit heiler Haut aus diesem beschissenen Unwetter heraus“, dachte der Kapitän, während der Kutter in den Wellen schaukelte. Es ging hoch und runter. Immer wieder. Auf und nieder. Die Schleppnetze hätte er bei diesem Seegang ohnehin nicht ausbringen können. Das war klar. Diese Fangreise war volles Mett in die Hose gegangen. Kein Hol, kein Geld. Außer Spesen nichts gewesen. Freeses Stimmung war im Keller.

Rasmussen kam zurück. Als der Decksmann die Tür zum Steuerstand öffnete, musste er sie mit beiden Händen festhalten, damit sie nicht vom Sturm erfasst und aus den Angeln gerissen wurde. Der Fischer hatte keinen trockenen Faden am Leib.

„Ich konnte mich da draußen kaum auf den Beinen halten“, stieß der Decksmann hervor und schüttelte sich wie ein nasser Pudel. „So ein Scheiß … Du hattest leider recht. Der Motor macht Probleme. Er verliert viel Öl und läuft nicht rund. Der rattert wie blöde. Hört sich nicht gut an. Und in der Bilge steht jede Menge Wasser. Aber so genau konnte ich das nicht sehen – zu dunkel da unten. Ach ja. Unser Leichtmatrose ist blass wie der Tod und kotzt sich die Seele aus dem Leib. Glaub mir: Aus Ronny wird nie ein Fischer. Das kannst du dir abschminken.“

Freese biss sich auf die Unterlippe. Das tat er immer, wenn er angestrengt nachdachte. Rasmussens Sprüche über seinen Ziehsohn Ronny Rosslau, der davon träumte, später einmal selbst als Kutterkapitän rauszufahren, überhörte er einfach. Er mochte Ronny, der früher wie er beim Bund gewesen war. Der „Junge“, so nannte Freese seinen inzwischen 29 Jahre alten Schützling, hatte es nicht immer leicht gehabt im Leben. Nach mehreren abgebrochenen Ausbildungen war er zu ihm an Bord gekommen, um Fischwirt zu werden. Freese wollte, dass Ronny nicht auf die schiefe Bahn geriet. Er wusste, dass der „Junge“ mit 20 irgendetwas ausgefressen hatte. Was genau, wusste Freese nicht. Es war ihm auch egal. Der Käpt’n hatte auch schon mal Scheiße gebaut. Ronny sollte in seine Fußstapfen treten. Sein Sohn Hinerk zeigte kein Interesse daran, Fischer zu werden.

Freese wurmte das. Sein Gesicht war rot angelaufen. Er sah Rasmussen verächtlich an.

„Hast du Öl nachgekippt? Oder kannst du nur andere Menschen ankacken?“, wollte er von seinem Decksmann wissen.

„Ja, klar doch“, sagte Rasmussen. „Hältst du mich für einen ollen Döskopp – oder was?“

Was Freese von Rasmussen hielt, sprach er lieber nicht laut aus. Er hätte jetzt einen Seemannsfluch ausstoßen können, behielt ihn aber hinter verschlossenen Lippen.

„Wir müssen so schnell wie möglich raus aus diesem Schlamassel, sonst verlieren wir den Kutter und bekommen Besuch von Freund Hein“, sagte Freese. „Spürst du das? Das Schiff kommt immer mehr ins Schlingern. Ich kann es kaum noch halten.“ Freese wischte sich mit dem rechten Handrücken ein paar feine Schweißperlen von der Stirn. Bekam er etwa Panik? Ausgerechnet er, ein alter Seebär …

Der Decksmann nickte nur stumm. Er sprach nicht viel. Und wenn er mal was sagte, dann waren es meist nur kurze Sätze. Rasmussen war kein Freund von Nebensätzen. Das Reden lag ihm nicht.

Sie waren zweifelsohne in eine brenzlige Situation geraten. Die Nähe des Todes schien nicht nur Freese zu spüren. Aber Rasmussen spielte den teilnahmslosen Beobachter. Er schien amüsiert von der Vorstellung, dass das Ende nahte. Dabei saßen er, der Käpt’n und Ronny im selben Boot. Würde der Kutter in die Tiefe gerissen, würden er und die anderen ein nasses Grab finden. Das stand fest wie das Amen in der Kirche. Trotzdem hatte Rasmussen keine Angst. Er wunderte sich selbst darüber. Stattdessen stellte er sich vor, wie der Kapitän von einer Monsterwelle ins Meer gespült wurde und in den eisigen Fluten um sein Überleben kämpfte, wie er salziges Wasser schluckte und dabei zappelte wie ein Fisch an Land. Das bereitete ihm Freude. Bunte Bilder reihten sich aneinander, wurden zu einem fiesen Horrorfilm, den nur Rasmussen vor seinem geistigen Auge sehen konnte. Der Film glich einem bösen Tagtraum, den der Decksmann im Angesicht des Todes in vollen Zügen genoss. Dass er selbst bald bei den Fischen liegen könnte, kam ihm in diesen Sekunden nicht in den Sinn. Dabei war ihm durchaus bewusst, dass er in Lebensgefahr schwebte. Dennoch wurden sein Denken und Handeln in diesem Moment von Gleichgültigkeit und Neugier bestimmt. Der Reiz, etwas Neues zu erfahren und Verborgenes kennenzulernen, war übermächtig und drängte alles andere in den Hintergrund. Er musste diesen Moment auskosten – auch wenn es absurd anmutete.

Käpt’n Freese drehte das Steuerrad hin und her. Er versuchte die Wellen, die auf ihn zurollten, von vorn zu nehmen. Aber der Sturm, der zu einem Winterorkan herangewachsen war, hatte mehr Macht über die „Seemöwe“ als er. Freese musste einsehen, dass andere Mächte das Steuer übernommen hatten. Er dachte an Grete und seinen Sohn Hinerk. Ob er wohl seine Lieben wiedersehen würde? Mit seiner linken Hand versuchte er, den Kutter auf Kurs zu halten – so gut es eben ging. Mit der rechten Hand streichelte der Kapitän noch einmal das Steuerrad aus Mahagoni. Er hörte sich sagen: „Tschüss, meine liebe Grete, tschüss, Hinerk, das war’s dann wohl. Lebe wohl …“ Freese hatte Tränen in den Augen, als er an Frau und Kind dachte. Rasmussen registrierte das. „Ein Seebär weint“, dachte er verächtlich, schob seine rechte Hand unter den klitschnassen Wollpullover und kratzte sich an der Brust. Er musste grinsen. Mitleid hatte er nicht mit diesem Sklavenschinder. Zu oft hatte ihn der Alte wie den letzten Dreck behandelt. Jetzt gingen sie zusammen unter. „Na und …? Was soll’s? Scheiß drauf …“

Der Wind kam nun querab. Die Wellen türmten sich zu Bergen auf. Die „Seemöwe“ drehte sich plötzlich wie eine Nussschale in einer Toilettenspülung. Der Kutter musste in einen Strudel geraten sein. Und dann war da nur noch eine Wand aus Wasser. Ein Kaventsmann, wie er im Buche stand. Gefürchtet von Seeleuten auf allen Weltmeeren. Kein Zweifel: Das musste eine Monsterwelle sein. Freese war zwar kein gläubiger Mensch, aber angesichts des herannahenden Todes bekreuzigte er sich. Rasmussen blickte entgeistert auf die gigantische Freakwave, die 20 Meter hoch sein musste. Jetzt wurde auch er von nackter Angst erfasst. Sein dreckiges Grinsen war ihm aus dem Gesicht gewichen.

Schon krachte es. Der Kutter war von der Riesenwelle getroffen, überrollt und verschluckt worden. Freese und Rasmussen flogen durch das Steuerhaus, Rosslau krachte mit dem Kopf gegen die Bordwand. Die Besatzung der „Seemöwe“ hörte noch das Splittern von Holz, rauschendes Wasser und ein seltsames Zischen. Dann war Stille.

*

Als er zu sich kam und die Augen öffnete, sah er im gleißenden Licht der Sonne weiße Punkte am blauen Himmel. Sie waren verschwommen und bewegten sich über ihm. Er wusste nicht, wo er war, und er konnte sich nicht erklären, was sich da über ihm abspielte. Er knickte den Zeigefinger seiner rechten Hand um und rieb sich mit dem Gelenkknochen die Augen. Die Fingerspitzen konnte er nicht benutzen – sie waren mit einer Schicht aus Schlick und Sand überzogen. Bevor er wieder nach oben blicken konnte, um herauszufinden, wo er sich befand, musste er sich übergeben. Er kotzte Meerwasser und ein paar Heringshappen aus, die er am Vorabend verspeist hatte. Es ging ihm schlecht, aber er war am Leben. Das Meer hatte ihn ausgespuckt wie ein Stück Treibholz. Blinzelnd schaute er zum Himmel – seine vom Salz gereizten Augen erfassten die weißen Punkte und lieferten ein ansatzweise scharfes Bild von den fliegenden Objekten: Es waren Möwen, die wie Geier über ihm kreisten und ihn neugierig beäugten.

Kapitel 1

Drei Jahre später.

Herma van Dyck steuerte ihren Sehnsuchtsort an. Sie lenkte ihren schwarzen Yeti nach Feierabend zum Hamelner Hafen. Im Industriegebiet Süd herrschte reger Feierabendverkehr. Am Guten Ort stand sie im Stau. Die Mordermittlerin stellte das Radio lauter. NDR 1 Niedersachsen spielte Santiano. Sie mochte die Lieder der Band aus dem nördlichen Schleswig-Holstein, die aus alten Volksliedern, Schlagern, Irish Folk und Seemannsliedern Ohrwürmer machte.

„Alle, die mit uns auf Kaperfahrt fahren, müssen Männer mit Bärten sein …“, hieß einer dieser Songs, den Herma auswendig konnte. Er bestand ja auch nur aus ein paar Sätzen und einem Refrain. Herma stimmte mit ein. Vielleicht gefiel ihr das Lied auch deshalb, weil sie auf Männer mit Bärten stand. Auch ihr Ex, von dem sie sich im Sommer 2016 getrennt hatte, trug einen Schnäuzer. Sie hatte die leidenschaftlichen und zärtlichen Küsse von ihm so sehr gemocht, aber sie und Thomas waren einfach nicht füreinander bestimmt. Das hatte sie eines Tages einsehen müssen. Thomas arbeitete bei derselben Truppe wie sie. Sie hatten häufig zu unterschiedlichen Zeiten Dienst schieben müssen und sich zuletzt nur noch selten gesehen. Und wenn sie endlich einmal gemeinsam freie Zeit verbringen konnten, dann kreisten die Gedanken und Gespräche häufig um Fälle und Polizeiarbeit. Irgendwie hatte sich das Paar auseinandergelebt. Herma van Dyck zog die silberfarbene Spange aus ihrem Pferdeschwanz und ließ ihre schulterlangen dünnen Haare fallen. Einen Pferdeschwanz trug sie eigentlich nur im Dienst. Jetzt hatte sie Dienstschluss. In ihrer Freizeit trug sie ihre Haare gern offen. Der Wind konnte dann damit spielen. Und genau das mochte sie. Es gab ihr das Gefühl, eins mit der Natur zu sein.

Endlich ging es weiter. Herma van Dyck fuhr über die Kreuzung auf die Kuhbrückenstraße und bog schon nach ein paar 100 Metern nach rechts in den Senator-Meyer-Weg ein. Sie war am Ziel angekommen. Es war Mitte April und ungewöhnlich warm für diese Jahreszeit. Das Thermometer zeigte 25 Grad an. T-Shirt-Wetter im Frühling. Herma parkte den Yeti unter dem Vordach einer Spedition, sodass er im Schatten stand und sich nicht aufheizen konnte. Dann zog sie den Zündschlüssel ab, stieg aus dem Wagen und kraxelte auf den mit Gras bewachsenen Hafendamm, der sie so sehr an die Seedeiche in ihrer Heimat erinnerte. Herma holte tief Luft und schaute minutenlang auf die spiegelglatte Wasseroberfläche. Ein paar Enten und ein Schwan schwammen im Hafenbecken. An der steilen Uferböschung entdeckte Herma eine Teichralle. Die Ermittlerin musste schmunzeln. Das Teichhuhn wurde von Ornithologen auch als Grünfüßiges Hühnchen bezeichnet. Die Kriminalhauptkommissarin hatte vor knapp einem Jahr mit Interesse die Bergung der zuletzt als Hausboot genutzten Kornschute „Liberty“ verfolgt. Das Technische Hilfswerk durfte den gesunkenen Weserkahn seinerzeit nicht heben, weil im Warmhaltefach eines alten Kaminofens, der an Bord des Havaristen stand, ein ebensolches Hühnchen sein Nest gebaut hatte.

Herma schlenderte zu ihrem Lieblingsplatz. Sie suchte den mit einem schwarzen Tau umwickelten Poller auf, sooft es ging, setzte sich auf ihn und schaute auf den Hafen, um den Kopf freizukriegen und abzuschalten. Sie beobachtete ein Stockenten-Paar, das im seichten Wasser schnäbelnd seine Runden drehte. An diesem Ort tankte Herma Kraft für den nächsten Tag. Hier konnte sie einen Moment lang innehalten und meditieren. Die ostfriesische Kommissarin, die es Ende 2016 nach Hameln verschlagen hatte, ließ ihre Blicke schweifen. Links neben ihr blühte schon ein kleiner Haselnussbaum. Über ihr kreiste eine einsame Möwe. Steuerbords lag die „Task“. Auf dem Vereinsschiff war sie schon einige Male gewesen. Dort spielten von Zeit zu Zeit Livebands. Die Stimmung unter Deck kochte mitunter über. Dieses maritime Flair gefiel ihr. Es erinnerte sie an das „Dattein“, eine urige Hafenkneipe im Hafen von Neuharlingersiel.

Herma van Dyck dachte nach – über Gott und die Welt. In ihren Gedanken nahm sie selbst einen breiten Raum ein. 17 Monate lebte sie nun schon in Hameln – mehr als 300 Kilometer trennten sie von ihrer Heimat. Sie war ein echtes Küstenkind. Ihr fehlten die Nordsee, die Weite des flachen Landes und die Sturmfluten, die im Herbst regelmäßig an die ostfriesische Küste trafen. Sie hatte Heimweh. Vielleicht sehnte sie sich aber auch nach einer festen Beziehung. Herma hatte das Singledasein satt. Sie hoffte, einen verständnisvollen Partner zu treffen, der sie so liebte, wie sie war. Es musste einer sein, der Verständnis für ihren Job hatte. Einer, der nicht sofort Stress machte, wenn sie mal wieder einen Mörder oder einen Sextäter jagte und deshalb Überstunden machen musste. Einer, der ihr den Rücken freihielt und an dessen Schulter sie sich anlehnen konnte. Gab es so einen Typen überhaupt? Waren nicht alle guten Männer schon vergeben? Sie war im November 42 geworden. Für ihr Alter sah Herma van Dyck noch gut aus. Sie war schlank, blond, hatte blau-grüne Augen, die wie Sterne am Firmament funkeln konnten – und sie hatte Temperament, sie war leidenschaftlich und konnte sehr romantisch sein. Während sie auf die Hausboote und die hinter dem Damm stehenden Kesselwaggons schaute, fragte sie sich, weshalb sie keinen Partner fand, der es länger als ein, zwei Jahre mit ihr aushielt.

Im Hafen wehte nur ein laues Lüftchen. Dennoch spielte der Wind mit ihren Haaren, die jetzt wild zerzaust aussahen. Ein Platschen war zu hören. Herma van Dyck sah gerade noch die Schwanzflosse eines großen Fisches, der wohl aus dem Wasser gesprungen war, um Insekten zu fangen. Ein Schwarm Mücken tanzte im Licht der untergehenden Sonne. Herma verlagerte ihr Gewicht auf die linke Pobacke und rieb sich die rechte mit der flachen Hand. Der Beton, mit dem man den Stahlpoller, auf dem sie saß, einst gefüllt hatte, fühlte sich alles andere als glatt an. Bequem war ihr Poller-Hocker nicht gerade. Die Oberfläche war mit der Zeit rau geworden. Der Hintern tat ihr vom langen Sitzen weh. Mehr als zwei Stunden saß sie schon hier, in Gedanken versunken. Aber das war egal. Auch wenn dieser Platz nicht gerade gut war für ihre neue Jeanshose. Es war ihr egal, dass sich der Stoff abnutzte. Dass die Gefahr bestand, von einer Mücke gestochen zu werden, blendete sie einfach aus. Es war ihr schnurz. Die Magie dieses Ortes entschädigte sie für alles.

Herma hörte leise Kikikikiki-Rufe, die sich mit dem Geräusch eines Motors mischten, der in der Ferne röhrte. Es war ein Turmfalke, der seinen Nachwuchs im Lüftungsrohr eines alten Getreidesilos aufzog. Das 45 Meter hohe Gebäude war mit Metallplatten verkleidet und rostete vor sich hin. Es wurde schon lange nicht mehr benutzt. Vorbei waren die Zeiten, als in Hameln noch Frachtschiffe anlegten, um Getreide zu löschen. Vor ein paar Jahren hatte auch die letzte Wesermühle dichtgemacht. Damit war eine 1200-jährige Mühlengeschichte zu Ende gegangen – in einer Stadt, die einen Mühlstein in ihrem Wappen führt.

Ein seltsames Röhren zerriss die Stille – es wurde immer lauter. Herma empfand es als störend. Eine Yacht steuerte den Hafen an. Das Boot wurde von einem älteren Mann mit freiem Oberkörper gesteuert. Die Kommissarin traute ihren Augen kaum. Hatte da jemand sein Sportboot tatsächlich „Schlampe“ genannt? Herma schüttelte den Kopf. „Hau bloß ab, du Macho“, sagte sie lauter, als ihr lieb war. Der Freizeit-Skipper konnte den Satz unmöglich verstanden haben, dennoch drehte er um und fuhr zurück auf die Oberweser.

In der Ferne war jetzt das Knattern eines Hubschraubers zu hören. Herma hielt ihre rechte Hand über die Augen, um nicht von der Sonne geblendet zu werden. Sie suchte den Himmel ab. Nach wenigen Sekunden wurde sie in östlicher Richtung fündig. Deutlich war dort eine rot-weiße Maschine zu sehen. Am Krankenhaus landete gerade ein Intensivtransporthubschrauber. Das Wort „Schlampe“ und der Helikopter weckten in Herma van Dyck Erinnerungen an den Schleifmordversuch von Hameln. Am 20. November 2016 hatte der Deutsch-Kurde Nurettin Burov versucht, seine Ex-Frau Kader Korkmaz vor den Augen des gemeinsamen dreijährigen Sohnes zu töten. Auf offener Straße, auf eine besonders grausame Art und Weise. Der Mordversuch glich einer öffentlichen Hinrichtung. Er hatte weltweit für Abscheu und Entsetzen gesorgt. Es war der erste große Kriminalfall, bei dem Herma van Dyck mitermittelt hatte. In ihrem Kopf entstanden plötzlich Bilder. Ihr Gehirn setzte sie zu einem Film zusammen. Sie sah die blutige Schleifspur auf dem Kopfsteinpflaster, einen Turnschuh, der von Kriminaltechnikern, die gelbe Jacken trugen, fotografiert wurde. Auch das Gesicht von Kader tauchte plötzlich auf. Nurettin Burov hatte seine Frau als Schlampe und Hure beschimpft. Auf der Königstraße hatte er ihr ein langes Messer in Herz und Lunge gestoßen, mit einer langen Axt den Schädel eingeschlagen und der Sterbenden einen Strick mit einem Galgenknoten um den Hals gelegt. Das andere Ende hatte Nurettin Burov an der Anhängerkupplung seines VW Passat befestigt. Dann hatte er Vollgas gegeben und versucht, die Mutter seines Sohnes zu Tode zu schleifen. Kader Korkmaz überlebte die drei Mordattacken wie durch ein Wunder. Zweimal war sie klinisch tot. Ärzten gelang es, sie wiederzubeleben. Mit dem rot-weißen Hubschrauber, der jetzt am Klinikum landete, war die Schwerstverletzte nach einer ersten lebensrettenden Notoperation in Hameln zur Medizinischen Hochschule nach Hannover geflogen worden. Durch den Rettungshubschrauber und den seltsamen Bootsnamen waren die Erinnerungen plötzlich wieder da. Burov hatte Frauen als Schlampen bezeichnet. Auch das war Herma in Erinnerung geblieben.

Herma van Dyck schüttelte sich, so, als wolle sie die Gedanken an die furchtbare Tat loswerden. Sie wollte jetzt an etwas Schönes denken und beschloss, einen kleinen Abendspaziergang zu machen. Die Mordermittlerin schlenderte auf dem Hafendamm entlang, umrundete das Becken, ging vorbei an Hausbooten und Kesselwaggons. An einigen stand geschrieben, dass sie aus Paris kamen. „Ja, da möchte ich auch noch mal hin“, dachte Herma und stieß einen lauten Seufzer aus. „In die Stadt der Liebe – gemeinsam mit einem Mann, den ich liebe.“

Sie erreichte das alte Wesermühlen-Gebäude, das nun leerstand und von einer Investorengruppe zu einem Wohnkomplex mit Kneipen und exklusiven Lofts umgebaut werden sollte. Im Treppenhaus brannte Licht. Vermutlich sollte das Eindringlinge abschrecken. Aber das tat es nicht. In regelmäßigen Abständen wurden die Kollegen vom Einsatz- und Streifendienst zur alten Mühle gerufen, weil wieder einmal Jugendliche in die Industriebrache eingedrungen und auf das Dach geklettert waren, um aus 40 Metern Höhe die Aussicht zu genießen – ein lebensgefährliches Unterfangen. Aber der Reiz, etwas Verbotenes zu tun, siegte bei einigen Menschen offenbar über die Vernunft.

In der Hafeneinfahrt lag ein Kran-Ponton. Die „Taucher 11“ kam aus dem hohen Norden. Heimathafen war Wilhelmshaven. Herma van Dyck fragte sich, weshalb der Ponton an der Kaimauer vertäut worden war. Vielleicht hatte man den Schwimmkran nach Hameln gezogen, weil das Wehr marode war. Womöglich sollten auch irgendwo Dalbenpfähle in das Flussbett gerammt werden.

Die sanft gebogene Fußgängerbrücke, die zur Hafenspitze führte, war in ein geheimnisvolles blaues Licht getaucht. Sie wurde von kleinen Scheinwerfern illuminiert. Im Hintergrund hatte sich ein prächtiges Abendrot gebildet. Herma zog ihr iPhone aus der Gesäßtasche, um diesen zauberhaften Moment festzuhalten. Als sie das Foto betrachtete, entdeckte sie im Hintergrund ein Schiff, das seit Jahren nicht mehr fuhr und für immer an der Kaimauer festgemacht worden war. Die „Pluto“ war ein ehemaliges Minensuchboot der Bundesmarine und diente nun der Marinekameradschaft als Vereinsschiff. Genau dort hatte ein Angler die schwarzen Haare einer Frau gefunden. Weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass auf dem Grund der Weser eine Leiche lag, hatte das für Mord, Totschlag und Sexualverbrechen zuständige 1. Fachkommissariat, für das Herma van Dyck arbeitete, Ermittlungen eingeleitet. Sie waren ins Leere gelaufen. Eine von forensischen Biologen des Landeskriminalamts Niedersachsen durchgeführte Erbgutbestimmung war seinerzeit mit der DNA-Analyse-Datei des BKA in Wiesbaden abgeglichen worden. Laut Bundeskriminalamt hatte sich keine Übereinstimmung ergeben. Kein Treffer, kein Fall. Ihr Chef hatte die Sache ad acta gelegt. Der haarige Fall war ihr erster eigenverantwortlich durchgeführter Einsatz in Hameln gewesen. Sie musste oft daran zurückdenken. Aber vielleicht lag es ja auch daran, dass sie den bärtigen Taucherleiter der Polizei aus Oldenburg sexy fand. Der durchtrainierte vollbärtige Polizist mit dem Rollkragenpullover hatte sie an den Schauspieler Raimund Harmstorf in seiner Rolle als Seewolf erinnert. Herma hatte mehrmals von dem feschen Oberfroschmann geträumt. Wiedergesehen hatte sie Harm Harmsen nicht. Leider.

Kapitel 2

Als er ihr die Schlinge um den Hals legte, fühlte er sich mächtig und groß. Er war jetzt Herr über Leben und Tod. Die junge Frau, die ihm zu Füßen auf den glitschigen Steinen am Weserufer lag, hatte es aufgegeben, sich seinen Befehlen zu widersetzen. Dazu hatte es nur einiger Schläge bedurft. Sie hatte sich ihrem Schicksal gefügt. Zitternd lag sie auf dem Bauch. Sie hyperventilierte. Schreien konnte sie nicht. Er hatte ihr den Mund mit olivgrünem Panzerband zugeklebt, das er vor vielen Jahren bei der Bundeswehr hatte mitgehen lassen. Wehren konnte sie sich nicht. Er hatte ihr die Arme mit einem Strick auf den Rücken gebunden und ihre Füße mit Kabelbindern fixiert. Er stand direkt über ihr. Seine Schuhe berührten ihre Beckenknochen. Sie war eine dunkeläugige Schönheit. Auch jetzt noch, im Angesicht des Todes, wirkte ihre Haut samtig, ihr Teint war golden. Sie musste sich erst kürzlich gesonnt haben. Dort, wo Höschen und BH saßen, war ihre Haut schneeweiß. Im fahlen Mondlicht sah es so aus, als trage sie einen Bikini. Ihre schwarzen Haare klebten an ihren Wangen. Die Frau war jung, sie mochte vielleicht 18 oder 19 Jahre alt sein. Aber so genau konnte man das bei Osteuropäerinnen nicht sagen. Manche sahen aus wie 14, waren aber bereits 19, wieder andere wirkten erwachsen, waren aber noch Kinder, dachte er. Für ihn spielte es keine Rolle, wie alt das Objekt seiner Begierde war. Für seine Zwecke war diese Frau genau richtig. Wenn er Glück hatte, war sie eine Illegale, eine, nach der keiner suchen würde. Zumindest in Deutschland nicht.

Er war mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, als er sie zum ersten Mal gesehen hatte. Ausgeprägte Wangenknochen, Haare bis zu den Hüften, lange Beine, knackiger Hintern. Genau sein Typ. Er wusste: Sie gehörte zu den Frauen, die, wenn sie ihm begegneten, immer durch ihn hindurchsahen, die ihn einfach nicht wahrnahmen. Diese hier musste Notiz von ihm nehmen. Sie war ihm hilflos ausgeliefert. Er konnte ihre Todesangst förmlich riechen; es war der Schweiß, den sie ausströmte. Er roch intensiv, aber nicht unangenehm. War das der Duft des Todes? Er hielt ihr Leben in seinen Händen. Macht über Menschen konnte so berauschend sein. Er hatte ein solches Glücksgefühl noch niemals zuvor gespürt. Jetzt genoss er jeden Augenblick. Wie oft hatte er sich ausgemalt, wie es wohl wäre, eine Frau zu Tode zu quälen. Wie oft hatte er davon geträumt, sich dann aber doch nicht getraut, es zu tun. Er hatte im Internet Enthauptungsvideos angeschaut, er hatte zugeschaut, wie Männer Frauen mit Gewalt nahmen und sie danach töteten. Es hatte ihm Freude bereitet, ihn angeturnt, ihm einen Thrill gegeben. Während er solche Snuff-Filme* sah, hatte er immer ein Gefühl der Lust gespürt. Viagra brauchte er nicht. Snuff war seine Droge. Nur Gleichgesinnte konnten das verstehen. Dass er schräg drauf war, hatte er schon in seiner Jugend gemerkt. Er hatte Tiere gequält und dabei Macht empfunden. Das Töten einer wehrlosen Kreatur hatte ihm immer Freude bereitet.

Das Mädchen unter ihm fing an, sich zu bewegen. Es war ein letztes Aufbäumen, ein Akt der Verzweiflung. Sie hatte ihn aus seinen Tagträumen gerissen, ihn daran erinnert, dass es Zeit war, sein Werk zu vollenden. Von der Seite konnte er sehen, dass ihre Lider flackerten. Sie stöhnte leise. Nicht mehr lange, und sie würde es hinter sich haben. Mit der linken Hand zog er heftig an dem Telefonkabel. Die Schlinge wurde enger, sie schnitt tief in die Haut der Frau ein. Jetzt lag sie nicht mehr so still da. Jetzt bekam sie keine Luft mehr; sie hatte begriffen, dass es mit ihr zu Ende ging. Sie war dem Tod so nah wie niemals zuvor.

Er zog fester. Immer fester. Das leise Wimmern der Frau verwandelte sich in ein lautes Röcheln. Der seltsam gurgelnde Laut musste aus ihren Nasenlöchern kommen. Er hielt das Kabel auf Spannung und musste, während er wartete, feststellen, dass ein Mensch nicht so schnell starb, wie es einem im Film vorgegaukelt wurde. Das hier war harte Arbeit. Obwohl es höchstens acht Grad warm war, bildeten sich feine Schweißperlen auf seiner Stirn. Als das Röcheln aufgehört hatte, hörte er auf zu ziehen und lockerte die Schlinge, die sich tief ins Fleisch eingegraben und dort einen schmalen, aber tiefen mit Blut gefüllten Graben hinterlassen hatte. Die Frau war tot. Daran hatte er keinen Zweifel. Er packte den leblosen Körper mit beiden Händen, drehte ihn auf den Rücken. Seltsam verdreht lag die Frau da. Auch im Tod war sie noch eine Schönheit. Dass ihr Körper an einigen Stellen mit hellbraunem Schlamm bedeckt war und durch die spitzen Steine, auf denen sie gelegen hatte, ein paar Kratzer abbekommen hatte, störte ihn nicht.

Mit der linken Hand kramte er in seiner Brusttasche herum. Er zog sein Smartphone heraus, aktivierte die Kamera und machte ein paar Fotos von der Toten. Er würde sie noch oft anschauen.

Er erschrak, als die Frau vor ihm plötzlich den Kopf bewegte und ihn mit ihren braunen Augen, in denen sich die Sichel des Mondes spiegelte, anschaute. Sie war noch nicht tot. Sie hatte immer noch nicht genug. Ist das ein zähes Luder, dachte er. Er steckte sein Handy ein und riss noch einmal mit aller Kraft am Kabel. Noch einmal zog sich die Schlinge zu. Es war nicht mehr viel Leben in ihr. Aber ihr seltsam verdrehter Körper, der nun auf ihren gefesselten Händen lag, zuckte und bäumte sich noch einmal auf. Mit ihren Füßen versuchte sie, nach ihm zu treten. Aber sie traf ihn nicht. Ein weiteres Mal schlang er das Kunststoffkabel um ihren Hals, ein weiteres Mal zog er zu. Wie lange sollte das noch so gehen? Ein Geräusch machte ihn nervös. Es hatte sich angehört, als habe jemand einen Kieselstein in die Weser geworfen. War jemand in der Nähe? Wurde er beobachtet? Er schaute sich hektisch um. Nein, er war sich sicher: Da war niemand. Es mochte ein Fisch gewesen sein, der aus dem Wasser gesprungen war. Oder eine Ratte. Von den Viechern gab es ja genug in Hameln. Die Stadt war schließlich berühmt geworden wegen ihrer Rattenplage im Mittelalter.

Er blickte auf seine Armbanduhr. Phosphorgrün leuchteten die Zeiger in der Finsternis, die nur etwas durch den schwachen rötlichen Lichtschein einer Straßenlaterne erhellt wurde. Es war kurz vor Mitternacht. Vier Minuten war er schon damit beschäftigt, die Frau zu erdrosseln. 240 Sekunden, die ihm wie Stunden vorkamen. Zur Sicherheit wartete er noch, bis die Glockenschläge des Münsters zu ihm herüberschallten. Null Uhr. Sie musste tot sein. Die Zunge der Frau war bläulich angelaufen und aus ihrem Mund gequollen. Das Mädchen war tot. Mausetot. Er schmunzelte über das Wortspiel. Mitleid war ihm fremd. Er kannte dieses Gefühl nicht. Schon damals nicht, als er elf war und die Katze der Nachbarin angezündet hatte. Mit dem Quälen von Tieren hatte alles angefangen. Aber das verschaffte ihm schon lange keinen Kick mehr. Mit Snuff-Videos aus dem Netz konnte er seinen Trieb einigermaßen unter Kontrolle halten – bis heute. Denn er hatte sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Es reichte ihm nicht mehr, Filme zu gucken und sich an Tieren zu ergötzen. Er wollte sich verwirklichen, er wollte einer Frau beim Sterben zusehen, er wollte sie aufschlitzen und ihr die Organe entnehmen. Das war der Traum, den er schon lange träumte. In dieser Nacht würde er seine Träume ausleben. Er war mittendrin. In seinen Träumen hatte noch nie eine Frau überlebt.

Am Ufer hatte er seinen alten Rucksack abgelegt. Darin befand sich ein scharfes Taschenmesser. Er musste es holen, um sich die totale Macht verschaffen zu können. Eine Polizeisirene war zu hören. Er horchte auf. War er doch beobachtet worden? Die Angst vor Entdeckung ergriff Besitz von ihm. Er schaute sich nach allen Seiten um. Das nächste Mal würde er tief in den Wald fahren. Er klappte das Bundeswehrmesser auf, hockte sich vor ihr hin und schnitt die Kabelbinder, die ihre schlanken Fesseln miteinander verbanden, auseinander. Ihre Haut fühlte sich warm an, so, als habe das Leben ihren Körper noch nicht verlassen. Er wollte ihr Herz sehen, ihre Lunge berühren. Er stach zu, aber die Haut leistete erfolgreich Widerstand. Beim zweiten Versuch drang die Klinge oberhalb ihres gepiercten Bauchnabels bis zum Schaft in ihren Bauch ein. Der silberfarbene Körperschmuck erinnerte ihn an Marija, sein erstes Opfer. Er hatte sie im Sommer 2016 getötet. Wie schnell doch die Zeit vergeht, dachte er. Schweiß tropfte von seiner Nasenspitze auf die Leiche. Er hatte sich immer vorgestellt, dass es kinderleicht ist, einen Menschen aufzuschlitzen. Nun musste er feststellen, dass es verdammt harte Arbeit war. Vielleicht hätte er besser das große Fleischmesser aus seinem Messerblock in der Küche mitnehmen sollen. Nun war es zu spät, jetzt war er dabei, seine Fantasien in die Tat umzusetzen. Er konnte jetzt nicht einfach aufhören. Dafür hatte er schon zu viel riskiert. Der Schnitt war nicht perfekt geworden. Die blutroten Wundränder sahen seltsam zerfasert aus. An einer Stelle war ein Stück Darm zu sehen. Er musste die Öffnung vergrößern. So jedenfalls konnte er nicht ihre Organe anfassen. Er entschied sich, ein Quadrat in die Bauchdecke zu schneiden. Am Schlagen der Turmuhr des Münsters merkte er, dass er bislang mehr als eine halbe Stunde gebraucht hatte. Der Geruch, der aus ihrem Bauchraum strömte, machte ihn fertig. Übelkeit stieg in ihm auf. Er konnte die Tat nicht genießen. Wut, Zorn und Enttäuschung machten sich breit.

Wie ein Wahnsinniger weidete er die Tote aus, zerkleinerte die Teile mit dem Messer und warf sie dann in die Weser. Die Ratten und Fische und Krebse würden sich darüber freuen, dachte er. Im Internet hatte er gelesen, dass jede Wasserleiche irgendwann wieder an die Oberfläche steigen würde. Das lag an den Verwesungsgasen, die sich in der Leibeshöhle sammelten. Je wärmer das Wasser, desto schneller der Fäulnisprozess. Er wollte nicht, dass die Frau wieder auftauchte. Ohne die Eingeweide können sich keine Gase bilden, sagte er sich. Den Rest würden mit der Zeit schon die Bakterien erledigen. Er schleifte die Leiche näher zum Wasser, füllte den ausgehöhlten Leib mit Steinen, klappte den Bauchlappen wie einen Deckel zu und klebte Panzerband auf die Schnittstellen. Ihre toten Augen waren geöffnet. Sie starrten ins Leere. Der Mann zog seinen schwarzen Overall aus. Er trug jetzt nur noch braune Wollsocken und eine weiße Feinripp-Unterhose. Rückwärts stieg er in den kalten Fluss, er wollte auf den glitschigen Bruchsteinen nicht das Gleichgewicht verlieren. Das Wasser war eisig. Es fühlte sich an, als würden 1 000 winzige Nadeln in seine Haut eindringen. In seinen Händen hielt er ihre Fußknöchel. Stück für Stück zog er die Tote hinein in den alles verschlingenden Fluss. Er hörte, wie das Wasser glucksend ihre Bauchhöhle füllte. Er gab der Toten noch einen Schubs und beobachtete, wie die Leiche unterging. Luftblasen stiegen hinter ihm auf, als er wieder aus dem Fluss stieg. Die Frau war verschwunden.

Die Weser stieg rasant. Im Radio hatten sie gesagt, eine Flutwelle rolle auf Hameln zu. Die Blutspuren am Ufer würden morgen früh nicht mehr zu sehen sein. In wenigen Stunden würde der Schlachtplatz, wie er ihn nannte, überschwemmt sein. Die Tote, von der er nicht einmal den Namen wusste, würde nie wieder auftauchen. Davon war er fest überzeugt.

Kapitel 3

Herma van Dyck stand im Besprechungsraum, der sich direkt neben ihrem Büro befand, und pumpte sich Kaffee aus einer Zwei-Liter-Thermoskanne in einen weißen Henkelmann. Dabei hasste die Ostfriesin Bohnenkaffee. Sie bevorzugte Tee. Aber das Wasser, das sie Woche für Woche im Riepenwald aus dem Kuttenborn schöpfte und in Kanister füllte, reichte nur noch für eine Kanne. Sie wollte sich das weiche Quellwasser aufsparen. Mit dem kalkhaltigen Hamelner Leitungswasser schmeckte der beste Assam nicht. Die Wanduhr zeigte 9.34 Uhr. Die obligatorische morgendliche Lagebesprechung mit dem Chef des Zentralen Kriminaldienstes, an der alle sieben Kommissariatsleiter teilnehmen mussten, war gerade erst zu Ende gegangen, als das Telefon der Mordermittlerin zu klingeln begann. Herma gönnte sich erst einen Schluck Kaffee, ging dann zu ihrem Schreibtisch und nahm den Hörer ab. An der Nummer konnte sie erkennen, dass es der Dienstabteilungsleiter der Wache an der Lohstraße war, der an diesem diesigen Aprilmorgen etwas von ihr wollte.

„Moin, hier ist Herma van Dyck“, meldete sie sich.

Am anderen Ende der Leitung waren zunächst nur Funksprüche und ein leises Räuspern zu hören. Herma versuchte es noch einmal. Diesmal sprach sie lauter als sonst. „Hallo? Herma van Dyck, FK 1, wer stört?“

„Äh, hallo, Herma. Hier ist Siggi. Sorry, ich habe dich bei dem ganzen Tohuwabohu in der Wache gar nicht gehört“, stammelte Polizeihauptkommissar Siegfried Meister in den Telefonhörer. „Der Bürger ruft an, er wird hier vorstellig, er pocht auf sein Recht, er erstattet Anzeige und, und, und … Du kennst das ja bestimmt. Ist wieder mal ganz schön viel los hier bei uns“, sagte der Dienstabteilungsleiter.

Herma nickte amüsiert. Sie konnte sich gut vorstellen, wie Siggi im Erdgeschoss der Dienststelle an der Lohstraße das Chaos managte. Der erfahrene Schutzmann ließ sich durch nichts aus der Ruhe bringen.

„Was kann ich für dich tun, Siggi?“, fragte die Mordermittlerin. Im Hintergrund waren diverse Stimmen von Frauen und Männern zu hören. Siegfried Meister schien eher in der Wartehalle eines Bahnhofs als in einer Polizeiwache zu arbeiten. „Warte mal kurz“, antwortete der Hauptkommissar.

„Leute, geht das auch etwas leiser?“, hörte Herma Siggi schreien. „Man kann ja sein eigenes Wort kaum verstehen.“ Schlagartig wurde es leiser im Raum. Siegfried Meister hatte sich Gehör verschafft.

„So, da bin ich wieder. Herma, bist du noch dran?“

„Ja klar, Siggi. Schieß los.“

Der Leiter der Frühschicht fing an, holte weit aus. „Also, vor zehn Minuten oder so, da hat mich der Kollege Messerschmidt von der Diensthundführerstaffel der Polizeidirektion Göttingen angerufen. Der Ulli, also Oberkommissar Messerschmidt, hat mir erzählt, dass die gestern am Wouldham Park eine Übung gemacht haben. Die hatten da wohl Kollegen vom Ausbildungszentrum Ahrbergen und aus Thüringen zu Gast. Die Hundeführer haben ihre Spürnasen ein bisschen schnüffeln lassen. Und jetzt halt dich fest … An der Humme-Mündung haben sechs von sieben Leichenspürhunden angeschlagen. Das ist doch merkwürdig, oder?“

Herma war wie elektrisiert. Lag dort irgendwo ein Toter im Wasser? „Verstehe, Siggi. Das klingt in der Tat interessant. Und? Haben die Kollegen denn etwas entdeckt?“

Siegfried Meister musste niesen. „Entschuldigung, ich glaube, ich habe mir am Wochenende auf dem Fußballplatz was eingefangen.“ Herma hörte, dass er sich die Nase putzte. Dann antwortete er: „Nein, das ist ja das Seltsame. Die Kollegen haben natürlich sofort eine Suche gestartet. Ein weiterer voll ausgebildeter Hund, der schon jahrelang im Einsatz ist, hat ebenfalls an der Stelle angezeigt. Aber die haben da nichts finden können. Dabei ist das Wasser der Humme klar und auch nicht tief. Ist ja auch nur ein Flüsschen. Da kann man bis zum Grund gucken. Da liegt aber keine Leiche.“

„Hm, das ist ja mysteriös“, sagte Herma nachdenklich. „Haben die Diensthundführer dazu ein Einsatzprotokoll angefertigt? Ich meine, gibt es schon etwas Schriftliches dazu?“

„Nee, das wohl nicht. Die haben ja nichts gefunden. Kollege Messerschmidt meinte vorhin nur so nebenbei, eigentlich wäre das ja etwas für euer Fachkommissariat. Aber ihr habt ja sicher schon genug Leichen.“

Herma van Dyck stimmte Siggi zu. „Ja, leider. So isses. Aber hilft ja nix. Wir werden der Sache wohl auf den Grund gehen müssen, um im Bild zu bleiben.“

Siggi musste lachen. „Hast du aber schön gesagt …“

Die 14 Frauen und Männer vom FK 1 konnten sich über zu wenig Arbeit nicht beklagen – pro Jahr mussten sie 500 Fälle, darunter 130 sogenannte Leichensachen, bearbeiten. Das Fachkommissariat 1 war so ziemlich für alles zuständig, was direkt oder indirekt mit der Gefahr für Leib und Leben zu tun hatte. Die Liste der Aufgaben war entsprechend lang. Sie reichte von Verbrechen gegen das Leben, Todesursachen-Ermittlungen, Vermisstenfällen und Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung über Körperverletzungsdelikte, unterlassene Hilfeleistung mit Todesfolge oder schwerer Körperverletzung und ärztliche Kunstfehler bis hin zu Straftaten nach dem Luftverkehrsgesetz. Aber auch schwere Arbeits- und Betriebsunfälle, Brandstiftungen, Sprengstoff- und Strahlungsverbrechen, Freiheitsberaubung, Menschenhandel, Rotlicht- und Milieukriminalität sowie Delikte nach dem Waffen- und dem Kriegswaffenkontrollgesetz gehörten dazu.

Herma van Dyck kaute kurz auf dem Fingernagel ihres rechten Daumens herum. Sie dachte nach. Sie stellte sich die Frage: „Deutet sich da ein interessanter Fall an – oder mache ich mich lächerlich, wenn ich Kurt darum bitte, der Sache nachgehen zu dürfen?“

Siggi hörte sekundenlang nichts. Er glaubte, das Gespräch sei unterbrochen worden. „Hallo, Herma … Bist du noch dran?“

Die Kriminalistin wurde aus ihren Gedanken gerissen. „Ja, Siggi. Alles klar. Ich mache jetzt eine Gesprächsnotiz und bespreche die Sache dann mit Kurt. Wo, sagtest du, haben die Leichenspürhunde angeschlagen?“

„An der Humme-Mündung am Wouldham Park.“

Herma runzelte die Stirn. „Wouldham Park. Wo ist das genau?“

Siggi mimte den verständnisvollen Gentleman. Er wusste, dass Herma aus Ostfriesland stammte und erst seit knapp anderthalb Jahren bei der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden Dienst schob.

„Der Wouldham Park liegt an der Ohrschen Landstraße. Das ist die Bundesstraße 83, die in Richtung Grohnde führt. Das Gelände befindet sich – von der Wache aus gesehen – gleich hinter dem Fort Luise auf der linken Seite und grenzt an die Weser.“

„Okay“, quittierte Herma. „Das habe ich mir notiert. Und da liegt ein Park, ja?“

Der Schutzmann musste lachen. „Nein, nein, es handelt sich um ein ehemaliges Militärgelände der britischen Armee. Das ist riesengroß. 22 Hektar Wiesen, Auenwälder und Betonflächen. Ein Wasserübungsplatz. Die Pioniere Ihrer Majestät sind da früher immer mit ihren Amphibienfahrzeugen in die Weser gefahren und haben schwimmende Brücken gebaut. Heute sind da die Kollegen der Diensthundführergruppe Hameln untergebracht. Und die wiederum gehören – wie unsere Inspektion auch – zur Polizeidirektion Göttingen.“

Herma hatte genug gehört. „Ja, das weiß ich auch, Siggi. Ich arbeite ja auch schon ein paar Tage hier. Danke für die Nachhilfe in Sachen Heimatkunde“, sagte sie und klang dabei etwas angefressen. „Ich denke, wir kümmern uns zeitnah drum. Mach’s erst mal gut.“

„Ja, du aber auch“, antwortete Siegfried Meister. „Und lass dich mal wieder bei uns sehen.“

„Einladung zum Tee ist angenommen“, antwortete Herma. „Tschüss, Siggi.“ Das Gespräch war beendet, das Interesse der Kriminalhauptkommissarin aus dem hohen Norden geweckt.

Kapitel 4

Er saß am Fenster seiner kleinen Mansardenwohnung an der Pyrmonter Straße, starrte schon seit Stunden auf den Fluss und drehte einen grüngelben Popel zu einer kleinen Kugel. Er langweilte sich. Vor zwei Wochen hatte er eine Frau getötet, ihre Gedärme an die Fische verfüttert und die Leiche in der Weser versenkt. Er erinnerte sich an ihre Augen. Sie waren dunkel und geheimnisvoll gewesen. Bis zuletzt. Erst als sich die Schlinge tief in ihren Hals schnitt und ihr das Kabel die Blutzufuhr zu ihrem Gehirn abschnürte, war das Feuer in ihren Augen erloschen. Er genoss die Erinnerung an diesen Moment, an dem die Zeit stillzustehen schien. Er hatte Gott gespielt. Und niemand war ihm auf die Schliche gekommen. Täglich hatte er Radio Aktiv gehört und im Internet nach Leichenfunden gesurft, jeden Morgen hatte er die Deister- und Weserzeitung aus seinem Briefkasten geholt und die Lokalseiten studiert. Er wollte wissen, ob die Frau, deren Leib er mit Steinen gefüllt hatte, wieder aufgetaucht war. Aber bis heute hatte er weder etwas darüber gehört noch gelesen. Offenbar lag die Tote immer noch auf dem Grund der Weser. Wenn sie nie wieder hochkam, hatte er das perfekte Verbrechen begangen. Schon zum zweiten Mal in seinem Leben. Er grinste in sich hinein. Sie würden ihm nicht auf die Spur kommen. Er plante akribisch, überließ nichts dem Zufall.

Abrupt verfinsterte sich seine Miene. Es hatte nicht alles so geklappt, wie er sich das vorgestellt hatte. Die Gerüche, die dem toten Körper entströmt waren, hatten ihn seiner Fantasien beraubt. Beim nächsten Mal würde er anders vorgehen müssen, dachte er.

Der Mann blickte hinüber zur Hochschule Weserbergland. In der ehemaligen Nudelfabrik am Stockhof gab es sie zuhauf – junge Studentinnen, die jetzt in den Hörsälen da drüben auf der anderen Seite des Flusses über ihren Büchern hockten oder Klausuren schrieben. Er würde wieder auf die Jagd gehen, die Richtige auswählen und sie entführen in seine Welt. Und diesmal sollte jeder erfahren, was er getan hatte. Er nahm ein Fernglas aus NVA-Beständen, das er für 20 Euro auf dem Nachtflohmarkt an der Weserpromenade gekauft hatte, vom Tisch, schaute hinüber zu dem terrakottafarbenen Klotz aus Beton und Glas, in dem sich die HSW befand. Der Gedanke, sich wieder eine Frau zu fangen, erregte ihn.

Er ging in sein Schlafzimmer, wo er einen Schatz aufbewahrte. Es war ein goldener Siegelring, den er vom Mittelfinger der Frau abgezogen hatte, die er am Fluss getötet hatte. Aus dem grasgrünen Blutjaspis, der hellrote Einschlüsse hatte, erhob sich ein Doppeladler. Es handelte sich um eine Reliefgravur. Das Wappentier war erhaben und plastisch. Der Juwelier hatte es mit größter Sorgfalt und Präzision aus dem Stein herausmodelliert und ein einzigartiges 3-D-Kunstwerk geschaffen. Dieser Ring war seine Trophäe. Er erinnerte ihn an seine zweite Tat und hielt die Erinnerung daran wach. Wenn er den Ring betrachtete, wenn er ihn berührte, durchlebte er die Tat noch einmal. Künftig sollte dieser Ring noch eine weitere Rolle spielen. Schon bald sollte jeder über den Blutadler sprechen. Er sollte sein Markenzeichen werden.

Er hatte nun schon ein zweites Mal getötet. Die erste Tat war im Affekt geschehen. Ungewollt und ungeplant. Aber die Tötung der Frau hatte damals sein Verlangen geweckt. Der Damm, der seine Gefühle bislang zurückgehalten hatte, war gebrochen, die Hemmschwelle gefallen. Plötzlich tauchten in seinem Gehirn viele bunte Bilder auf. In seinem Kopf lief jetzt ein Horrorfilm ab. Er schloss die Augen, um ihn genießen zu können. Unter den Augenlidern, die zu zittern schienen, zuckten seine Augen wild hin und her. Er träumte. Sein Gehirn projizierte einen Film auf seine Netzhaut.

Die Frau, die er im Sommer vor zwei Jahren mit bloßen Händen erwürgt hatte, war eine Prostituierte gewesen. Eine, die sich illegal in Deutschland aufgehalten und ihren Körper auf der Straße angeboten hatte. Marija hatte sie sich genannt, als sie sich ihm angeboten hatte. Das war sicher nicht ihr richtiger Name. Davon war er überzeugt. Damals wie heute. An einem Abend im Juli 2016 hatte sich die Frau plötzlich am Saint-Maur-Platz, ganz in der Nähe des Krankenhauses, aus dem Schatten einer großen Kastanie gelöst und sich vor ihn gestellt. Er konnte sich noch gut an diesen Moment erinnern. Die Bilder der Annäherung hatten sich in sein Gehirn eingebrannt. Warum, das wusste er auch nicht. Es war eben so. Er dachte nicht weiter darüber nach. Den Reißverschluss ihrer roten Jacke hatte sie fast bis zu ihrem Bauchnabel geöffnet. Er hatte ihr Piercing sehen können. Unter der Sommerjacke hatte sie nur ein schwarzes tief ausgeschnittenes Leibchen getragen. Ihre langen schwarzen Haare hatten im fahlen Licht einer Straßenlaterne geglänzt wie feinste Seide. Ja, sie hatte sich ihm förmlich an den Hals geworfen. Ihm gefiel dieses Wortspiel. Am Ende hatte er seine Hände um ihren Hals gelegt. Er grinste breit wie ein Honigkuchenpferd, öffnete dann seinen Mund und rieb seine Zungenspitze über die oberen Schneidezähne, bis es ihn schmerzte. „Was lässt du dich auch mit fremden Männern ein, du Luder. Du hast das Schicksal herausgefordert und bist an den Falschen geraten.“ So sah er das. Marija hatte ihn angefleht, sie mit in seine Wohnung zu nehmen. „Please, please …“ – diese Worte waren ihm in Erinnerung geblieben. Anfangs hatte er Nein gesagt und sie zur Seite gestoßen. Aber sie hatte seinen rechten Arm umklammert und ihn immer wieder auf Englisch gefragt: „Do you want sex? Not expensive. 30 euros. Please, please …“ Die Verzweiflung mochte gespielt sein. Aber sie hatte ihn angemacht.

Irgendwann hatte er sich breitschlagen lassen und sie mitgenommen. Sie hatte sich bei ihm eingehakt und war mitgekommen zur Pyrmonter Straße. Eigentlich hasste er Nutten. Unterwegs hatte sie ihm eine rührende Geschichte aufgetischt. Sie sei aus Georgien, ihr Kind sei krank – und sie brauche das Geld, um die Arztrechnungen bezahlen zu können. Er hatte ihr kein Wort geglaubt. Für ihn war das nur das hohle Gequatsche einer Frau, die mit dieser Mitleidstour mehr Geld aus ihm herauspressen wollte. Was sie ihm erzählt hatte, war in das eine Ohr hinein- und zum anderen wieder hinausgegangen. Er musste lachen. Sie hatte sich den Falschen ausgesucht. Er kannte weder Mitleid noch echte Angst. Zu Hause war Marija gleich zur Sache gekommen. Sie hatte sich ausgezogen und sich auf sein ungemachtes Bett gelegt. Seinen Schlafanzug hatte sie einfach auf die Erde geworfen. Ihm war das sauer aufgestoßen. Was fiel ihr ein? Mit verführerischen Posen hatte Marija versucht, ihn in Stimmung zu versetzen. Doch bei ihm hatte sich nichts geregt. Ihn wunderte das nicht. Er hatte andere Vorlieben. Aber wie sollte er ihr das klarmachen? Es ärgerte ihn, dass er sie mit nach Hause genommen hatte. „Los, verpiss dich“, hatte er geschrien und ihre Kleider vom Boden aufgesammelt. Sie hatte ihn nur ungläubig angeschaut und ihre knallroten Lippen zu einem Schmollmund geformt.