8,99 €

Mehr erfahren.

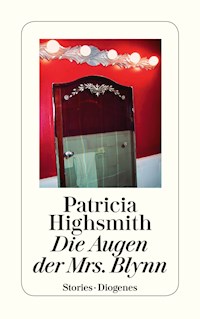

- Herausgeber: Diogenes Verlag AG

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Die hier unter dem Titel ›Die Augen der Mrs. Blynn‹ vorgelegten unveröffentlichten Stories aus den 50er bis 70er Jahren sind hauptsächlich psychologische Erzählungen sowie wenige Kriminal- und Tiergeschichten. Einige sind wie Wände aus Reispapier, hinter denen die Schatten der großen menschlichen Untergänge lauern. In anderen sehen die Helden verwundert ihrem eigenen Abgleiten zu, bis sich ihr Schicksal plötzlich himmelwärts dreht und eine Ahnung von Paradies und Glück aufscheinen lässt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Patricia Highsmith

Die Augen der Mrs. Blynn

Stories

Aus dem Amerikanischen von Christa E. Seibicke

Mit einem Nachwort von Paul Ingendaay

Herausgegeben von Paul Ingendaay und Anna von Planta

Diogenes

Stories 1952–1980

Die Augen der Mrs. Blynn

Mrs. Palmer lag im Sterben; sie wußte es ebenso gewiß wie alle anderen im Haus. Der zweiköpfige Haushalt – bestehend aus Mrs. Palmer und Elsie, dem Dienstmädchen – hatte sich in den letzten zehn Tagen verdoppelt. Elsies vierzehnjährige Tochter Liza war hinzugekommen, um ihrer Mutter zur Hand zu gehen, und hatte ihren zottigen Hütehund Princy mitgebracht, den Mrs. Palmer als vierten Hausgenossen betrachtete. Liza, die sich die meiste Zeit in der Küche nützlich machte, schlief in dem niederen Stübchen mit dem Stockbett, nur ein paar Stufen unterhalb von Mrs. Palmers Zimmer. Es war überhaupt ein kleines Cottage: unten Wohnzimmer, Eßnische und Küche, oben Mrs. Palmers Schlafzimmer, der Nebenraum mit dem Stockbett und Elsies winzige Kammer. Alle Räume hatten niedrige Decken, und da Türstöcke und Treppenhaus noch tiefer lagen, mußte man ständig den Kopf einziehen.

Mrs. Palmer würde sich vermutlich nur noch wenige Male ducken müssen, da sie höchsten zwei-, dreimal täglich aufstand, um sich, zum Schutz gegen die Kälte fest in ihren lavendelblauen Morgenrock gewickelt, ins Bad zu schleppen. Sie hatte Leukämie. Von Schmerzen blieb sie verschont, aber sie war sehr geschwächt. Mrs. Palmer war einundsechzig Jahre alt. Ihr Sohn Gregory war als Offizier der Royal Air Force im Nahen Osten stationiert und würde vielleicht noch rechtzeitig kommen, vielleicht auch nicht. Mrs. Palmer hatte ihr Telegramm bewußt nicht dringlich formuliert, denn sie wollte ihn weder aufregen noch ihm Ungelegenheiten machen, und er hatte nur zurücktelegrafiert, er werde alles daransetzen, Urlaub zu bekommen, und sie dann wissen lassen, wann er losfliegen könne. Ihr Telegramm war feige gewesen, dachte Mrs. Palmer jetzt. Warum hatte sie nicht den Mut gehabt, ehrlich zu schreiben: »Habe nur noch etwa eine Woche zu leben. Kannst du zu mir kommen?«

»Mrs. Palmer?« Elsie streckte den Kopf ins Zimmer und stützte sich mit mehlbestäubter Hand gegen den Türpfosten. »Hat Mrs. Blynn für heute halb fünf oder halb sechs gesagt?«

Mrs. Palmer wußte es nicht, und es schien ihr auch völlig unwichtig. »Ich glaube, halb sechs.«

Elsie nickte geistesabwesend, in Gedanken schon bei dem Imbiß, den sie zum Halb-sechs-Uhr-Tee im Gegensatz zu dem eine Stunde früher servieren würde. Ein Halb-sechs-Uhr-Tee brauchte nicht so reichhaltig zu sein, da Mrs. Blynn sich um die Zeit bereits anderswo gestärkt haben würde. »Kann ich noch was für Sie tun, Mrs. Palmer?« fragte sie, und ihre liebevolle Stimme klang ehrlich besorgt.

»Nein danke, Elsie, ich fühle mich soweit ganz wohl.« Mrs. Palmer seufzte, sobald Elsie draußen war. Elsie war willig, wenn auch etwas beschränkt. Mrs. Palmer konnte sich nicht mit ihr unterhalten; nicht, daß sie etwa vertraulich mit ihr hätte werden wollen, aber es wäre doch ein schönes Gefühl gewesen zu wissen, daß sie mit jemandem im Haus plaudern könnte, falls ihr danach war.

Mrs. Palmer hatte keine richtigen Freunde in der Stadt, denn sie war erst seit einem Monat hier. Sie war unterwegs nach Schottland gewesen, als sie, von einem neuerlichen Schwächeanfall heimgesucht, auf einem Bahnsteig in Ipswich zusammengebrochen war. An die lange Reise nach Schottland per Bahn oder selbst mit dem Flugzeug war danach nicht mehr zu denken gewesen, und so hatte Mrs. Palmer auf Anraten eines fremden Arztes hin ein Auto gemietet und sich an die Ostküste chauffieren lassen, in einen Ort namens Eamington, der sich durch sein belebendes Reizklima empfahl und wo der Doktor von einer Krankenschwester wußte, die Hausbesuche machte. Der Arzt hatte offenbar geglaubt, ein paar Wochen Ruhe und Erholung würden sie wieder auf die Beine bringen, doch Mrs. Palmers dunkle Vorahnung sprach von Anfang an dagegen. Zwar hatte sich ihr Befinden während der ersten Tage in dem beschaulichen Städtchen gebessert; sie hatte das Cottage Sea Maiden gefunden und gleich gemietet; allein, der Aufschwung währte nur kurz. Im Sea Maiden war sie erneut zusammengebrochen, und Mrs. Palmer hatte das Gefühl, daß Elsie und auch ein paar andere, deren Bekanntschaft sie gemacht hatte (Mrs. Frowley, die Maklerin, zum Beispiel), ihr ihre faiblesse verübelten. Nicht nur, weil sie eine Fremde war, die ihnen zur Last fiel und Fürsorge beanspruchte, sondern auch, weil ihr Rückfall den Glauben an die heilkräftige Wirkung des Eamingtoner Klimas erschütterte – ein Klima, das gegenwärtig von einem steifen Nordostwind beherrscht wurde, der fast Tag und Nacht in Orkanstärke tobte, einem die Knöpfe vom Mantel zu reißen drohte und die Fenster der Häuser an der Strandpromenade hinter einem klebrig-trüben Schleier aus salziger Gischt erblinden ließ. Mrs. Palmer bedauerte selbst, daß sie anderen zur Last fallen mußte, aber sie konnte die Leute doch immerhin dafür entschädigen. Sie hatte ein ziemlich heruntergekommenes Cottage gemietet, das andernfalls wohl den ganzen Winter leer gestanden hätte, denn es war schon Anfang Februar; Elsie verdiente bei ihr etwas mehr als den Eamingtoner Durchschnittslohn; sie zahlte Mrs. Blynn eine Guinee für eine halbstündige Visite (und den Großteil dieser halben Stunde beanspruchte ihr Tee); und bald würden auch der Bestattungsunternehmer, der Küster und vielleicht noch der Blumenhändler an ihr verdienen. Außerdem hatte sie die Miete bis einschließlich März im voraus entrichtet.

Als der Sturm einen Augenblick aussetzte und eilige Schritte von der Straße heraufklangen, richtete Mrs. Palmer sich im Bett auf. Mrs. Blynn war im Anmarsch. Über Mrs. Palmers fast durchsichtige Stirn huschte ein banger Schatten, dem sie freilich in vorauseilender Höflichkeit rasch ein mattes Lächeln folgen ließ. Sie nahm den langstieligen Handspiegel vom Nachttisch. Ihr fahler Teint hatte aufgehört, sie zu erschrecken oder zu beschämen. Alter und Tod waren nun einmal kein schöner Anblick, damit mußte man sich abfinden. Trotzdem hatte sie immer noch das Bedürfnis, der Welt einen halbwegs passablen Anblick zu bieten. Also strich sie sich das Haar aus der Stirn, befeuchtete die Lippen, überprüfte ihr Lächeln, zupfte die Schulterpartie ihres Nachthemds zurecht und zog die rosa Strickjacke über der Brust zusammen. Ihre blauen Augen wirkten in dem blassen Gesicht viel blauer als früher. Immerhin etwas Erfreuliches.

Elsie klopfte und öffnete im selben Moment die Tür. »Mrs. Blynn, Madam.«

»Guten Tag, Mrs. Palmer«, sagte Mrs. Blynn und kam die beiden Stufen von der Schwelle ins Zimmer herunter. Sie war eine stämmige Frau um die Fünfundvierzig, dunkelblond, mittelgroß und erschien wie gewohnt in ihrem unförmigen schwarzen Kostüm mit einer rosenroten Blütenagraffe am linken Revers. Sie benutzte blaßrosa Lippenstift und trug Schuhe mit ziemlich hohen Absätzen. Sie war die Witwe eines Seemanns, wie viele Frauen in Eamington, und hatte mit vierzig den Beruf der Krankenpflegerin ergriffen. In der Stadt zollte man ihr höchste Achtung als einer tatkräftigen Frau, die der Gemeinde nützliche Dienste leistete. »Und wie geht es Ihnen heute?«

»Guten Tag. Man könnte wohl sagen, den Umständen entsprechend«, antwortete Mrs. Palmer, um einen heiteren Ton bemüht. Dabei nestelte sie schon an ihrer Zudecke, bereit, sie für die tägliche Spritze zurückzuschlagen.

Doch Mrs. Blynn war mitten im Zimmer stehengeblieben, hatte die Hände in die Hüften gestemmt und ließ den Blick mit einem entrückten Lächeln abwechselnd über die Wände und aus dem Fenster schweifen. Mrs. Blynn hatte als Frischvermählte ein halbes Jahr lang mit ihrem Mann hier im Sea Maiden gewohnt, und es verging kein Tag, an dem sie das nicht irgendwie zur Sprache brachte. Mr. Blynn war Kapitän auf einem Handelsschoner gewesen und vor zehn Jahren bei einer Havarie mit einem schwedischen Dampfer, nur fünfzig Seemeilen vor Eamington, mit seinem Schiff untergegangen. Mrs. Blynn hatte nicht wieder geheiratet. Elsie wußte zu berichten, daß in ihrem Haus überall Fotos von dem Kapitän in seiner Uniform und von seinem Schiff stünden.

»Ach ja, ein wunderschönes Häuschen«, sagte Mrs. Blynn, »auch wenn’s ein bißchen reinzieht.« Und als sie sich Mrs. Palmer zuwandte, leuchteten ihre Augen, als wolle sie sagen: »Also dann, noch ein paar von meinen Spritzen, und bald sind Sie wieder wie neu, was?«

Doch kaum, daß Mrs. Blynn in ihrer schwarzen Tasche nach der Spritze kramte und nach dem Fläschchen mit der klaren Flüssigkeit, die wieder nichts bewirken würde, wechselte ihr Gesichtsausdruck. Das Lächeln schwand von ihren Lippen, ihre Mundwinkel erschlafften, und die Falten rechts und links der Nasenwurzel vertieften sich. Und als sie die Nadel in Mrs. Palmers abgezehrten Körper stieß, waren ihre graugrünen Glupschaugen so glasig, als ob sie nichts sähe und auch nichts zu sehen bräuchte: Spritzen zu setzen war ihr Beruf, und damit kannte sie sich aus. Mrs. Palmer war für sie ein Neutrum, das eine Guinee pro Visite zahlte. Das Neutrum lag im Sterben. Und Mrs. Blynns stoischer Gleichmut schien nicht einmal durch die Frage zu erschüttern, wann die Guineen ausbleiben würden, ob in drei Tagen oder erst in acht.

Mrs. Palmer bedeutete Geld an sich nichts, aber angesichts der Tatsache, daß sie schon bald aus dieser Welt würde scheiden müssen, wäre es ihr doch lieb gewesen, wenn Mrs. Blynn eine so menschliche Regung gezeigt hätte wie den Wunsch, die Guineenquelle möglichst lange zu erhalten. Doch Mrs. Blynns Augen blieben selbst dann glasig, wenn sie zur Tür blickte, um zu sehen, ob Elsie endlich mit ihrem Tee kam. Die Dielen draußen im Flur knarrten hin und wieder, je nachdem, ob es zu warm wurde oder zu kalt, aber auch dann, wenn jemand an der Tür vorbeiging.

Heute war die Injektion schmerzhaft, doch Mrs. Palmer zuckte nicht mit der Wimper. Im Gegenteil, sie lächelte sogar über diese kleine Unannehmlichkeit. »Heute ist mal ein bißchen die Sonne rausgekommen, nicht wahr?« sagte Mrs. Palmer

»Ach ja?« Mit einem Ruck zog Mrs. Blynn die Nadel heraus.

»Ja, vormittags, so gegen elf. Ich hab’s zufällig gesehen.« Und sie deutete mit matter Hand auf das Fenster hinter sich.

»Na, vertragen könnten wir’s«, sagte Mrs. Blynn und verstaute ihre Instrumente wieder in der schwarzen Tasche. »Und so ein schönes Feuer auch, weiß Gott.« Sie hatte ihre Tasche zugeklappt, war an den Kamin getreten und rieb sich die Hände über den Flammen.

Was aussah wie ein aufgerollter, langfloriger Kaminvorleger, war Princy, der sich der Länge nach vor dem Feuer ausgestreckt hatte.

Mrs. Palmer hätte Mrs. Blynn gern etwas Nettes über deren Mann gesagt, über ihr gemeinsames Leben hier im Haus, über die Stadt, irgend etwas. Aber alles, was ihr einfiel, war, wie einsam Mrs. Blynn seit dem Tod ihres Mannes sein mußte. Kinder hatte sie keine gehabt, und Mrs. Blynn, die ihren Mann laut Elsie vergöttert hatte, war stolz darauf, kein zweites Mal geheiratet zu haben. »Haben Sie um diese Jahreszeit viele Patienten?« fragte Mrs. Palmer.

»O ja. Wie gewöhnlich«, sagte Mrs. Blynn, die immer noch ins Feuer blickte und sich die Hände warm rieb.

Und wen? hätte Mrs. Palmer gern gefragt. Erzählen Sie mir von ihnen. Sie atmete leise und wartete.

Elsie klopfte mit der Kante des Tabletts gegen die Tür.

»Kommen Sie rein, Elsie«, sagten beide, Mrs. Blynn ein bißchen lauter.

»So, da wären wir«, sagte Elsie und stellte das Tablett auf zwei übereinandergestapelte, pralle olivgrüne Sitzkissen. Während das Dienstmädchen den Tee einschenkte, rann die Butter von einem warmen Scone auf den Teller und flockte.

Elsie reichte Mrs. Palmer eine Tasse Tee mit drei Stück Zucker, aber keinen von den Scones, denn die waren laut Mrs. Blynn für sie zu schwer verdaulich. Mrs. Palmer war nicht traurig deswegen. Sie erfreute sich auch am bloßen Anblick goldgelb gebutterter Scones und an dem gesunden Appetit, mit dem jemand wie Mrs. Blynn sie verzehrte. Das Ingwerplätzchen, das man ihr anbot, lehnte sie dankend ab. Mrs. Blynn unterhielt sich mit Elsie über ihre Wasserrohre und berichtete ihr vom Angebot der Woche beim Metzger. Und weil Elsie währenddessen mit verschränkten Armen in der halboffenen Tür lehnte, war Mrs. Palmer der eisigen Zugluft ausgesetzt. Elsie merkte sich all die Preisvorteile, auf die Mrs. Blynn sie hinwies. Jetzt ging es um den Ketchup im Reformhaus, der diese Woche runtergesetzt war.

»Rufen Sie mich, wenn Sie noch was möchten«, sagte Elsie wie gewohnt, bevor sie mit eingezogenem Kopf verschwand.

Mrs. Blynn verzehrte andächtig ihre Scones. Sie hatte sich vorgebeugt, damit die zerlaufene Butter auf den Steinfußboden tropfte und nicht auf ihren Rock.

Mrs. Palmer zog fröstelnd die Decke hoch.

»Kommt Ihr Sohn denn nun?« fragte Mrs. Blynn laut und deutlich und sah Mrs. Palmer neugierig an.

Mrs. Palmer wußte nicht, was Elsie Mrs. Blynn erzählt hatte. Sie hatte Elsie nur gesagt, er käme vielleicht. »Ich habe noch keine Nachricht. Er wird wohl warten, bis er mir seine genaue Ankunft mitteilen kann … oder bis er sicher weiß, ob er überhaupt Urlaub bekommt. Sie wissen ja, wie das ist bei der Air Force.«

»Hm-hm«, grunzte Mrs. Blynn, die den Mund voll Scone hatte. Aber es klang, als sei sie selbstverständlich im Bilde, wo ihr Mann doch bei der Marine gewesen war. »Er ist wohl Ihr einziger Sohn und Erbe, wie?«

»Mein einziger, ja«, sagte Mrs. Palmer.

»Verheiratet?«

»Ja.« Und der nächsten Frage vorgreifend, setzte sie hinzu: »Er hat eine Tochter, aber die ist noch sehr klein.«

Mrs. Blynns Blicke wanderten immer wieder zu Mrs. Palmers Nachttisch, und auf einmal begriff Mrs. Palmer, was ihr dort ins Auge stach – ihre Amethystbrosche. Mrs. Palmer hatte sie ein paar Tage an ihrer Strickjacke getragen, bis es ihr so schlecht ging, daß die Brosche sie nicht mehr aufheitern konnte, ja ihr fast geschmacklos vorkam. Da hatte sie sie abgenommen.

»Das ist eine wunderschöne Brosche«, sagte Mrs. Blynn.

»Ja, die habe ich vor vielen Jahren von meinem Mann geschenkt bekommen.«

Mrs. Blynn trat ans Bett, um das Schmuckstück aus der Nähe zu betrachten, aber sie rührte es nicht an. Der rechteckige Amethyst war von lauter kleinen Brillanten eingefaßt. Mrs. Blynns vorquellende Augen verrieten lebhaftes Interesse, als sie sich über die Brosche beugte. »Die werden Sie wohl Ihrem Sohn vermachen … oder seiner Frau.«

Unmut, vielleicht auch Verlegenheit ließ Mrs. Palmer erröten. Sie hatte sich eigentlich noch keine Gedanken darüber gemacht, wem sie die Brosche hinterlassen würde. »Da mein Sohn mein Alleinerbe ist, wird er vermutlich alles bekommen.«

»Hoffentlich weiß seine Frau so ein schönes Stück zu schätzen«, sagte Mrs. Blynn. Sie machte lächelnd kehrt und stellte ihre Tasse auf die Untertasse zurück.

Mrs. Palmer begriff, daß Mrs. Blynn es schon seit ein paar Tagen auf die Brosche abgesehen hatte, wann immer ihre Blicke zum Nachttisch gewandert waren. Als Mrs. Blynn gegangen war, nahm sie die Brosche an sich und bedeckte sie schützend mit der hohlen Hand. Ihr Schmuckkasten stand außer Reichweite, auf der anderen Seite des Zimmers. Elsie kam, um abzuräumen, und Mrs. Palmer sagte: »Elsie, seien Sie doch so gut und bringen Sie mir die blaue Schatulle.«

»Gewiß doch, Madam«, sagte Elsie, stellte das Tablett ab und reckte sich nach der Kassette auf dem Bücherschrank. »Meinen Sie die?«

»Ja, danke.« Mrs. Palmer nahm den Schmuckkasten, klappte den Deckel auf und ließ die Brosche auf ihre Perlen gleiten. Sie besaß nicht viele Schmuckstücke, zehn oder elf vielleicht, aber dafür erinnerte jedes an einen besonderen Anlaß oder eine besondere Phase ihres Lebens, und alle waren ihr gleich lieb und teuer. Als Elsie sich über das Tablett beugte und das Geschirr zusammenrückte, um alles auf einmal hinaustragen zu können, musterte Mrs. Palmer ihr einfältiges, reizloses Gesicht.

»Also diese Mrs. Blynn«, sagte Elsie kopfschüttelnd und ohne Mrs. Palmer anzusehen. »Fragt mich, ob ich glaube, daß Ihr Sohn kommt. Woher sollte ich das wissen? Doch, hab ich gesagt, ich dächte schon.« Jetzt richtete sie sich mit dem Tablett auf und lächelte Mrs. Palmer verlegen an, so als hätte sie vielleicht schon zuviel gesagt. »Ihre ewige Schnüffelei – entschuldigen Sie den Ausdruck, Madam –, das ist das Unangenehme an Mrs. Blynn. Sie horcht die Leute aus, verstehen Sie?«

Mrs. Palmer fühlte sich so schwach, daß sie nur nickte, statt zu antworten. Sie wußte ohnehin nichts darauf zu sagen. Elsie, dachte sie, war seit Tagen an der Amethystbrosche vorbeigegangen und hatte nie ein Wort darüber verloren, hatte sie nie angefaßt, sie vielleicht nicht einmal bemerkt. Mrs. Palmer erkannte auf einmal, daß sie Elsie sehr viel lieber mochte als Mrs. Blynn.

»Das ist das Unangenehme an Mrs. Blynn … Sie meint es gut, aber …« Elsie hatte offenbar den Faden verloren. Als sie hilflos die Achseln zuckte, klirrte das Porzellan auf dem Tablett. »Wirklich jammerschade, aber es ist so, da können Sie fragen, wen Sie wollen«, schloß Elsie, als ob damit alles erklärt wäre. Sie wandte sich zum Gehen, drehte sich aber in der offenen Tür noch einmal um. »Was zum Beispiel den Tee angeht, da besorge ich dauernd irgendwas extra für sie, als ob sie eine große Dame wär. Sie kommt mir immer schon einen Tag im voraus mit ihren Sonderwünschen. Darum sehe ich nicht ein, wieso sie nicht ab und zu selber in die Bäckerei geht und sich was mitbringt. Falls Sie verstehen, was ich meine.«

Mrs. Palmer nickte. Doch, sie verstand. Ganz sicher sogar. Mrs. Blynn war wie ein Kindermädchen, das sie eine Zeitlang für Gregory gehabt hatte. Wie eine Geschiedene, die sie und ihr Mann in London gekannt hatten. Und es gab noch viele, mit denen man sie hätte vergleichen können.

Mrs. Palmer starb zwei Tage später. An diesem Tag ging Mrs. Blynn bei ihr ein und aus, vielleicht sechs-, vielleicht achtmal insgesamt. Morgens war ein Telegramm von Gregory gekommen, der mitteilte, er habe endlich das mit seinem Urlaub regeln können; in wenigen Stunden werde er losfliegen und auf einem Militärflugplatz in der Nähe von Eamington landen. Mrs. Palmer wußte nicht, ob sie ihn noch sehen würde, sie konnte ihre Kräfte nicht so weit vorausberechnen. Mrs. Blynn fühlte ihr häufig den Puls und maß ihre Temperatur, und hinterher drehte sie sich auf einem Bein und sah sich so ungeniert im Zimmer um, als ob sie allein wäre und ungestört ihren Gedanken nachhinge. Die Pfirsichwangen in ihrem ausdruckslos freundlichen Gesicht strotzten vor Gesundheit.

»Heute kommt Ihr Sohn«, sagte Mrs. Blynn bei einer ihrer Visiten, und es war halb Frage, halb Feststellung.

»Ja«, sagte Mrs. Palmer.

Da dämmerte es bereits, obwohl es erst vier Uhr nachmittags war.

Und das war auch das letzte Gespräch, das sie bei vollem Bewußtsein führte, denn kurz darauf versank sie in eine Art Traumzustand. Trotzdem sah sie, wie Mrs. Blynn unverwandt auf die blaue Schatulle oben auf dem Bücherschrank starrte, sogar dann, wenn sie das Fieberthermometer herunterschüttelte. Mrs. Palmer rief nach Elsie und ließ sich den Schmuckkasten ans Bett bringen. Zu dem Zeitpunkt war Mrs. Blynn nicht im Zimmer.

»Das geht alles an meinen Sohn, wenn er kommt«, sagte Mrs. Palmer. »Alles. Ohne Ausnahme. Haben Sie verstanden? Es ist alles schriftlich …« Aber obwohl jedes Schmuckstück einzeln aufgeführt war, mochte nachher doch ein Kleinod wie die Amethystbrosche fehlen, und Gregory würde nichts unternehmen, es vielleicht gar nicht bemerken oder denken, sie hätte die Brosche in den letzten Wochen irgendwo verloren und den Verlust nicht angezeigt. Das sähe Gregory ähnlich. Doch dann lächelte Mrs. Palmer still, und zugleich tadelte sie sich: Mitnehmen kannst du sie ohnehin nicht. Soviel stand fest, und wer das nicht wahrhaben wollte, der machte sich lächerlich und konnte nur Verachtung ernten. »Elsie, die gehört Ihnen«, sagte Mrs. Palmer und hielt Elsie die Amethystbrosche hin.

»Oh, Mrs. Palmer! Nein, das kann ich unmöglich annehmen!« Elsie hob abwehrend die Hand und wich einen Schritt zurück.

»Doch, Sie sind sehr gut zu mir gewesen«, sagte Mrs. Palmer. Aber sie war so müde, daß ihr Arm aufs Bett zurücksank. »Also schön«, flüsterte sie und sah ein, daß es keinen Zweck hatte.

Ihr Sohn kam um sechs Uhr abends, setzte sich zu ihr ans Bett, hielt ihre Hand und küßte sie auf die Stirn. Aber als sie starb, war Mrs. Blynn ihr am nächsten. Ihr rundes Vollmondgesicht mit den Pfirsichwangen beugte sich über sie, und ihre graugrünen Augen blickten so leer wie die eines grimmigen Fabeltiers. Mrs. Blynn sprach bis zuletzt knapp und sachlich mit ihr: »Schön durchatmen. So ist’s recht«, sagte sie und: »Kalt ist Ihnen nicht, oder? Gut.« Irgend jemand hatte zuvor davon gesprochen, einen Pfarrer zu holen, aber sowohl Gregory als auch Mrs. Palmer hatten dies abgelehnt. Und so blickte Mrs. Palmer, als sie ihr Leben aushauchte, in die Augen von Mrs. Blynn, die so gebieterisch war, so stark und tüchtig, daß man sie für den Herrgott persönlich hätte halten können. Zumal Mrs. Palmer ihren Sohn nicht richtig sehen konnte. Wenn sie zu ihm hinschaute, saß in der Ecke nur eine verschwommene, blaßblaue Gestalt, hochgewachsen und aufrecht, und der dunkle Fleck zuoberst, das waren seine Haare. Er sah sie an, doch sie war schon so schwach, daß sie ihn nicht einmal mehr rufen konnte. Außerdem hatte Mrs. Blynn sowieso alle von ihrem Bett fortgescheucht. Elsie stand sprungbereit an der Tür, für den Fall, daß sie etwas holen oder man ihr irgend etwas auftragen sollte. Sie hatte die kleine Liza neben sich, die hin und wieder leise flüsterte, aber jedesmal von ihrer Mutter zum Schweigen gebracht wurde. Im Zeitraffer sah Mrs. Palmer ihr ganzes Leben an sich vorübergleiten – die sorglose Kindheit und Jugend, die glücklichen Jahre ihrer Ehe, das Herzeleid, als ihr anderer Sohn im Alter von zehn Jahren gestorben war, die Trauer über den Tod ihres Mannes vor acht Jahren – und doch war es wohl alles in allem ein erfülltes Leben gewesen, auch wenn sie sich vielleicht ein besseres Naturell gewünscht hätte und gern tugendhafter gewesen wäre, nie aufbrausend und egoistisch zum Beispiel. Das war nun alles vorbei, doch zurück blieb ein Gefühl von Fehlerhaftigkeit und Schwäche. Bestes Beispiel dafür war Mrs. Blynns Anwesenheit in diesem Moment; Mrs. Blynn und ihr blasses Lächeln paßten nicht zu Anlaß und Stunde. Mrs. Blynn verstand sie nicht. Mrs. Blynn kannte sie nicht. Mrs. Blynn hatte keinen Begriff von Güte und Nächstenliebe. Daran haperte es, nicht nur bei ihr, sondern überhaupt im Leben. Das Leben, dachte Mrs. Palmer, ist eine lange Kette von Mißverständnissen, eine lange Irrfahrt einander verschlossener Herzen.

Mrs. Palmer hielt die Amethystbrosche in der geschlossenen Hand. Vor Stunden, irgendwann am Nachmittag, hatte sie sie an sich genommen in der Absicht, sie sicher zu verwahren. Und weil sie sie Gregory noch persönlich geben wollte, was sie dann aber vergessen hatte. Ihre geschlossene Hand hob sich ein paar Zentimeter, ihre Lippen bewegten sich, doch sie brachte keinen Ton heraus. Sie wollte die Brosche Mrs. Blynn schenken: eine wohlmeinende, großzügige Geste immerhin für diesen Inbegriff der Verständnislosigkeit, dachte sie, hatte aber nicht mehr die Kraft, ihren Wunsch kundzutun – und auch das deckte sich wieder mit dem Leben schlechthin: Alles kam immer ein kleines bißchen zu spät. Mrs. Palmers Lider schlossen sich, und das letzte, was sie sah, waren Mrs. Blynns glasige, wachsame Augen.

Nichts Auffallendes

Helene war keine auffallende Erscheinung. Sie war ein bißchen größer als der weibliche Durchschnitt, einsneunundsechzig, und vielleicht auch attraktiver, aber außergewöhnlich war sie nicht. Ihre Augen wirkten manchmal blau und manchmal grau. Das dunkle, rötlichbraune Haar trug sie in der Mitte gescheitelt und im Nacken zu einem kleinen Knoten geschlungen, der freilich höchstens fünf Minuten hielt, wenn sie sich morgens oder nach dem Bad vor dem Abendessen frisiert hatte. Ihre Lippen waren ein wenig dünn, doch wenn sie lächelte, ließen die stark aufwärts gebogenen Mundwinkel das Lächeln strahlender erscheinen. Ihre Nase war schmal und gerade bis zur Spitze, die jäh nach oben strebte. Helene fand ihre Nase grotesk und hielt sie für ihren größten Makel. Sie war weder gertenschlank noch pummelig, und ihr Gang wirkte ein bißchen steif, was von einer leichten Neigung zur X-Beinigkeit herrührte. Sie war fünfundvierzig Jahre alt.

Sie hatte nichts Ungewöhnliches an sich, als sie an einem Mittwochnachmittag im Januar im Hotel Waldhaus in Alpenbach eintraf. In Latexhosen, schwarzen Stiefeln mit weißem Pelzbesatz und einer grünen Lodenjacke stand sie am Empfang, um sich einzutragen, und doch – kaum daß sie mit zurückgelegtem Kopf und einem zufriedenen Lächeln des Wiedererkennens im Gesicht einen ersten wohlgefälligen Blick durch die schlichte, grün-weiße Halle schweifen ließ, schien jedermanns Auge von ihr angezogen. Ihr Knoten war halb aufgelöst, und während der Schlittenfahrt vom Bahnhof zum Hotel hatte sich ihr Lippenstift verwischt. Sie hatte feine Krähenfüße unter den Augen und zwei Querfalten auf der Stirn. Sie wirkte nicht annähernd so glamourös wie die meisten Frauen, die im Waldhaus abstiegen, und doch wandten alle – die Pagen (zwei junge Burschen in Lodengrün, die sich erwartungsvoll am Empfang bereithielten), der hochgewachsene Portier im zweireihigen grünen Gehrock mit Silberknöpfen, der Hoteldirektor im Cut und mit Eckenkragen, ja, selbst die beiden Gäste nebst der Gattin des einen, die gerade durch die Halle gingen – einmütig die Köpfe nach Helene und ließen ihre Blicke auf ihr ruhen.

»Entschuldigung, jetzt hab ich mich verschrieben«, sagte Helene und lachte. Sie sprach englisch mit Wiener Akzent.

»Madam haben gewiß kalte Hände. Es ist sehr kalt heute.« Der Manager nutzte die Gelegenheit, sein Englisch aufzupolieren, obwohl er wußte, daß sie aus München kam. Das Hotel und die meisten seiner Gäste sprachen vorzugsweise deutsch, aber Französisch, Italienisch und Englisch oder auch ein Gemisch all dieser Sprachen waren oft zu hören und eher die Regel als die Ausnahme.

Helene korrigierte den Fehler, der ihr beim Datum unterlaufen war, und folgte dann dem kleinen Pagen, der mit ihrem abgewetzten Antilopenlederkoffer voranging. Während sie im Lift in den dritten Stock hinauffuhren, blickte der Junge immer wieder verstohlen zu ihr hoch. »Habt ihr zur Zeit viele Gäste?« fragte Helene. Der Junge war kaum älter als ihr Sohn Klaus.

»Och … es geht«, antwortete der Page. Dann schluckte er und fragte hastig: »Bleiben Sie lange?« Es klang, als hätte er sich damit schon zuviel herausgenommen.

»Ein paar Tage«, sagte Helene und lächelte ihn an, als sie aus dem Aufzug trat.

Ihr Zimmer war ein großer, quadratischer Raum mit weißgetünchten Wänden, einem grünen Teppich und grünen, rotbestickten Vorhängen. Die Fenster gingen auf einen verschneiten Hang hinaus, auf dem sich ein paar Skiläufer tummelten. Sie gab dem Jungen zehn Schilling Trinkgeld, und er schielte verstohlen nach dem Schein, bevor er die Augen wieder zu Helene aufschlug. Mit einem gemurmelten Dankeschön entfernte er sich rückwärts aus dem Zimmer.

Helene hängte ein paar von ihren Sachen auf und bestellte sich eine halbe Flasche Champagner aufs Zimmer. Während sie in kleinen Schlucken ein Glas davon trank, ruhte ihr Blick auf der wunderbar makellosen Welt vor ihren Fenstern. Sie öffnete eines, stützte sich auf den Sims und bewegte die Zehen in den dicken Wollsocken. Ihre Füße waren wieder warm geworden. Sie war sehr zufrieden mit dem Ort, den sie sich ausgesucht hatte – Alpenbach. Sie war schon einmal mit ihrem Mann und einem Ehepaar aus Wien hier gewesen, allerdings vor so vielen Jahren, daß sie von dem Dorf nur noch eine verschwommene Vorstellung hatte. Sie erinnerte sich lediglich, daß es recht hübsch war. Und genau das hatte sie gesucht, etwas recht Hübsches, an dem keine besonderen Erinnerungen hingen.

Sie schlüpfte wieder in Stiefel und Walkjanker, setzte eine Skimütze auf und ging spazieren. Die Straße vom Hotel führte hinunter ins Dorf, das knapp einen Kilometer entfernt lag. Helene zögerte, dann wandte sie sich in die andere Richtung und schlug den Fußweg ein, der bergan führte.

»Guten Tag … Bonjour«, grüßte sie die heimkehrenden Skifahrer zurück, die ihr entgegenkamen.

Sie merkte nicht, daß die Leute sich mit einem »Wer ist das?« nach ihr umdrehten.

Der Wind hatte den körnigen Schnee von den Höhen fortgeblasen und hie und da winzige Blümchen freigelegt, die im Schutz der Felsen wuchsen. Die Mehrzahl hatte kunstvoll geformte blaue Blütenkelche, aber es gab auch rosarote, gelbe und weiße. Zusammengenommen bildeten sie ein Muster, wie in einem Kaleidoskop. Wieder andere, die vereinzelt abseits standen, erinnerten an die filigranen Knospen in den Glaskugeln viktorianischer Briefbeschwerer. Helene beugte sich tief mal zu dieser, mal zu jener hinunter und bestaunte die zarten Farben, die die weiß verkrustete Schneedecke ringsum zum Leuchten brachten. Lange Erfahrung und Anpassungsfähigkeit, dachte sie, hatten diese kleinen Blumen schneetauglich gemacht. Wenn ihre Zeit gekommen war, öffneten sie in anmutig heiterem Trotz ihre winzigen Blütenkelche mit der gleichen Leichtigkeit, mit der ein Zauberer ein Kunststück aus dem Handgelenk schüttelte. Helene hörte leise knirschende Schritte hinter sich und sah, als sie sich umwandte, einen blonden Jüngling in pelzbesetzter Jacke auf sich zustapfen.

»Guten Tag! Wollen Sie bis ganz nach oben?« fragte er auf deutsch.

Helene blickte zum Gipfel hinauf und sah dann wieder den jungen Mann an. »Ich weiß nicht. Wohl kaum.« Der ungebetene Begleiter irritierte sie, aber nur flüchtig. Im Grund war das doch alles unwichtig.

Sie gingen im Gleichschritt nebeneinanderher; der Pfad war gerade breit genug für zwei.

»Ich bin Gert von Böchlein«, sagte der junge Mann. »Sie sind erst heute angekommen, nicht wahr?«

Er hatte ein offenes Gesicht, ein gewinnendes Lächeln, er war nicht älter als zwanzig, und, dachte Helene, er sieht nicht aus wie einer, der eine reifere Frau ansprechen würde, ohne ihr vorgestellt worden zu sein.

»Vor etwa einer Stunde bin ich eingetroffen, ja«, sagte Helene und strich sich ein paar Haarsträhnen aus dem Gesicht. »Puh! Ich weiß nicht, ob ich Lust habe, bis ganz da rauf zu kraxeln.«

»Das kann ich mir auch nicht vorstellen! Wissen Sie, daß man acht Kilometer zu laufen hat bis zum Gipfel?« Er lachte. »Andererseits …«

»Andererseits?«

»… sollten wir vielleicht doch noch ein Stückchen weitergehen. Von dem Felsen da hat man nämlich eine sehr schöne Aussicht.« Er zeigte auf einen mächtigen schwarzen Felsen ein paar hundert Meter oberhalb.

Sie setzten ihren Weg fort, und er sah alle paar Schritte zu ihr hin. »Sie kommen aus Wien?«

»Ja. Aber ich lebe schon seit vielen Jahren in München.«

»Trotzdem haben Sie noch ganz den wienerischen Stil.« Seine Hand, die in einem dicken Schaffell-Fäustling steckte, vollführte eine lässig-elegante Geste. »Meine Mutter und meine Schwester sind übrigens auch hier im Hotel. Sie müssen sie unbedingt kennenlernen. Ich meine, die beiden müssen Sie kennenlernen, falls es Ihnen recht ist.« Vor Verlegenheit schoß ihm das Blut in die ohnehin rosigen Wangen. »Darf ich fragen, wie Sie heißen?«

»Helene Sacher-Hartmann.« Wieder beugte sie sich über ein kleines Blütenmosaik, pflückte eine rosarote Blume und zog den Stengel durch ein Knopfloch ihres Jankers. »Die ist so winzig, daß sie an mir gar nicht zur Geltung kommt«, sagte sie.

»O nein! Nein, das stimmt ganz und gar nicht.«

Als sie von der Felsenhöhe aufs Dorf hinabblickten, zeigte ihr der junge Mann, wo sich die beste Konditorei im Ort befand, gleich um die Ecke hinterm Kirchturm, dort, wo eben der Schlitten mit den zwei Pferden wendete. Seine Mutter und seine Schwester Hedwig – sie war erst vierzehn – kehrten dort jeden Nachmittag um vier zu heißer Schokolade und Kuchen ein.

»Und Sie gehen nicht mit?« fragte Helene.

Gert errötete wieder. »Nein … jedenfalls nicht heute.«

Als Helene beim Abstieg einmal ausrutschte, griff Gert rasch nach ihrer Hand, die er aber ebenso rasch wieder losließ, als ob er sich verbrannt hätte. »Pardon!« sagte er. Und ein paar Augenblicke später: »Ich bin heute deshalb nicht mitgegangen, weil ich Sie bei Ihrer Ankunft gesehen habe, und ich … ich wollte Sie unbedingt kennenlernen.«

»Das ist aber nett«, sagte Helene lächelnd, doch es klang zerstreut, denn sie hatte nicht wirklich zugehört. Sie konzentrierte sich vielmehr ganz auf die kalte, klare Luft in ihren Lungen, eine Köstlichkeit, wie ein kühler Schluck Wasser, wenn man durstig ist.

Der junge Mann sprach mittlerweile von seinem Studium. Er besuchte die Technische Hochschule in Graz und wollte Wasserbauingenieur werden. Beim Hotel angekommen, fragte er, und seine Stimme klang dabei fast flehentlich, ob er sie vielleicht … ob sie sich eventuell um halb acht mit ihm und seiner Familie zu einem Aperitif in der Hotelbar treffen würde.

Helene, der jedes Zeitgefühl abhanden gekommen war, sah auf ihrer Armbanduhr, daß es fünf Minuten nach halb sechs war. »Ja, warum nicht? Danke für die Einladung.« Damit verabschiedete sie sich und ging auf ihr Zimmer.

Helene kam vor der vereinbarten Zeit in die Bar; das heißt, eigentlich hatte sie die Verabredung schon halb vergessen. Nachdem sie ein heißes Bad genommen und sich umgezogen hatte, betrat sie um sieben Uhr in einem dunkelgrünen Wollkostüm, mit passender Fransenstola um die Schultern, die Bar, in der bereits Hochbetrieb herrschte. Im weißen Kamin prasselte ein loderndes Feuer. Normalerweise wäre Helene ein solcher Auftritt peinlich gewesen, denn sie war ein bißchen schüchtern, doch heute stellte sie erfreut fest, daß sie keine Spur von Scheu oder Unsicherheit empfand, nicht einmal im ersten Augenblick. Dann fiel ihr Gert ein. Rasch blickte sie sich um, aber als sie ihn nirgends entdeckte, trat sie an den Tresen, wo zufällig gerade alle Plätze besetzt waren. Doch sogleich erhob sich ein Herr und bot ihr seinen Barhocker an.

»Permettez-moi, Madame.«

»O danke, aber ich wollte nur etwas bestellen«, sagte Helene auf französisch und lächelte ihn an.

»Ach nein, bitte setzen Sie sich doch. Sie sehen ja, es ist nirgends ein Tisch frei.«

»Danke sehr.« Helene bestellte ein Kirschwasser.

Der Franzose bestand darauf, es von dem Kleingeld, das er auf der Theke liegen hatte, zu bezahlen. Er war etwa Mitte Vierzig, dunkelhaarig, mit einem schmalen Schnurrbart und buschigen schwarzen Augenbrauen. Er erkundigte sich, ob sie zum erstenmal in Alpenbach sei, wie lange sie bleiben werde, und der Herr, der auf der anderen Seite neben dem nun stehenden Franzosen saß, verfolgte das Gespräch so aufmerksam, als sei er ein Bekannter von ihm, auch wenn der Franzose ihn nicht vorstellte.

Kurz darauf bat er sie, ihm beim Abendessen Gesellschaft zu leisten. Helene hatte inzwischen gemerkt, daß eines seiner grauen Augen aus Glas war. Er hatte schlanke, nervöse Hände. Er sei Cellist in einem Pariser Orchester, hatte er ihr erzählt. Helene nahm seine Einladung an. Allerdings, meinte sie, habe sie um halb acht noch eine Verabredung mit ein paar Herrschaften hier in der Bar.

»Ich weiß gar nicht, wozu ich die überhaupt noch trage«, sagte sie mit einem raschen Blick auf ihre Armbanduhr. »Wo ich mich doch nie nach ihr richte. Ich bin viel zu früh dran.«

»Wären Sie um halb acht gekommen«, sagte der Franzose, »dann hätte ich Sie möglicherweise nicht kennengelernt. Übrigens … ich heiße André Lemaitre. … Ach nein«, setzte er mit einem nachdenklichen Lächeln hinzu. »Irgendwie hätten wir uns bestimmt getroffen.«

Als Gert mit seinen Begleiterinnen erschien, ließ sie den Franzosen und ihr leeres Glas stehen und setzte sich zu den von Böchleins an ein Tischchen, das Gert reserviert hatte. Seine Mutter, eine Blondine mit feingeschnittenen Zügen, wirkte anfangs ein wenig kühl, was Helene nicht im mindesten störte, doch nach fünf Minuten war Frau von Böchlein aufgetaut, und sie lachten und plauderten so angeregt miteinander, als ob sie alte Bekannte wären. Im Moment ging es um den schielenden und möglicherweise debilen Stationsvorsteher von Alpenbach, der heute eine ganze, für Alpenbach bestimmte Ladung Gepäck fehlgeleitet hatte, so daß sie um ein Haar in Wien gelandet wäre. Gerts Schwester Hedwig, ein blutjunges Mädchen, das immerhin schon einen Hauch von Lippenstift aufgelegt hatte, blickte Helene unverwandt mit freundlichen, verträumten Augen an, schien jedoch wenig gesprächig. Gert war ganz Kavalier, der sich um die Getränke kümmerte und Helene gegenüber einen so besitzerstolzen Ton anschlug, als ob sie seine Eroberung wäre, was Helene amüsierte. Als man sich erhob, um zum Speisesaal hinüberzuwechseln, schien es ausgemacht, daß Helene mit den von Böchleins essen würde, und sie selbst hätte den Franzosen ganz vergessen, wäre der ihr nicht in der Halle hinterhergeeilt.

»Madame! … Pardon, Madame, Sie haben doch nicht vergessen, daß wir …«

»Ach!« Helene tippte sich lachend an die Stirn. »Bitte verzeihen Sie, Frau von Böchlein … und Sie auch Gert, aber ich habe diesem Herrn versprochen, daß ich mit ihm essen würde.«

»Was haben Sie?« Gert schäumte, doch dann bezwang er sich. »Na ja, wenn Sie’s versprochen haben … Ich finde das allerdings sehr, sehr schade.« Und in der Tat wirkte er ganz untröstlich.

»Morgen ist auch noch ein Tag, Gert.«

»Also morgen«, nahm Gert sie beim Wort. »Zum Mittagessen? Falls Sie nicht Ski laufen wollen.«

Den Blick, den ihm seine Mutter zuwarf, bemerkte er nicht.

»Ja, morgen zum Lunch, wenn Sie möchten«, sagte Helene, an alle drei gewandt. »Und vielen Dank für den Aperitif. Hat mich gefreut, Sie kennenzulernen.«

»Ganz meinerseits«, antwortete Frau von Böchlein zuvorkommend.

Zu ihnen an den Tisch, der für vier Personen gedeckt war, gesellte sich der Mann, der schon in der Bar neben André gesessen hatte. André schien darüber nicht erfreut, stellte ihn Helene jedoch als seinen »Skikameraden« vor und schien seinen Unmut binnen weniger Minuten vergessen zu haben. Jeder der beiden unterhielt sich mit Helene, als ob der andere Luft wäre.

Gegen elf war man bereits zu acht, darunter ein italienisches Ehepaar aus Mailand. Eigentlich hatte man sich zum Kartenspielen in der Bar versammelt, aber dann wurde doch nur geredet, und Helene fand sich zu ihrem Erstaunen im Mittelpunkt des Interesses, obwohl sie – wie gewöhnlich – ihrem Eindruck nach nichts Besonderes zu sagen hatte und auch wirklich nichts Bemerkenswertes von sich gab; trotzdem hingen anscheinend alle an ihren Lippen. Man erkundigte sich nach ihrem Leben in München, und sie erzählte von dem Buch- und Schreibwarenladen, der ihr gemeinsam mit zwei anderen Frauen gehörte, und davon, wie sie sich im Verkauf abwechselten, damit jede reichlich Urlaub nehmen konnte und das Geschäft trotzdem florierte. Helene erwähnte nicht, daß sie ihren Laden nicht wiedersehen würde. Der Gedanke schmerzte sie nicht. Esther und Henriette konnten und würden ganz gut ohne sie weitermachen. Alles war bestens geregelt. Esther, die keine eigenen Möbel besaß und momentan ein ziemlich teures möbliertes Zimmer gemietet hatte, würde mit Freuden Helenes Wohnung übernehmen, die diese ihr in einem zu Hause deponierten Brief vermacht hatte. Doch davon sprach sie ebensowenig wie von ihrem Sohn. Als man sie fragte, sagte Helene, sie sei kinderlos. Alle schienen fasziniert von dem wenigen, was sie erzählte, selbst von den kleinen Blumen im Schnee, die sie so entzückt hatten.

Es ist, als trüge ich ein zauberkräftiges Parfum, dachte Helene bei sich, eines, das selbst die Frauen betört. Sehr merkwürdig.

In den nächsten Tagen blieb Helene, kaum, daß sie ihr Zimmer verließ, keinen Augenblick für sich allein. Die Männer reagierten gereizt, wenn andere sich hinzugesellten, wurden aber wieder versöhnlich, sobald alle gemeinsam beschlossen, einen Spaziergang zu machen, mit der Gondel zur Hütte hinaufzufahren (Helene hatte keine Lust, Ski zu laufen) oder im Dorf unten Tee zu trinken. Einzig bei Gert legte sich die Gereiztheit nicht, und eines Morgens schoß er aus einem Sessel in der Halle auf und ihr entgegen, bevor jemand anders sie ansprechen konnte, und machte ihr, kaum daß sie zur Tür hinaus waren, eine Liebeserklärung.

»Aber Gert, ich bin ja alt genug, um Ihre Mutter zu sein«, stammelte Helene verdutzt. »Mindestens!«

»Ach, machen Sie sich doch nicht lustig über mich, Helene«, flehte er. Seit zwei Tagen nannte er Helene mit ihrer Erlaubnis beim Vornamen. »Ich ertrage es nicht, Sie umschwärmt von all diesen Männern zu sehen, denen nicht halb soviel an Ihnen liegt wie mir. Ich halte das nicht mehr aus!« Und er drückte sich Zeige- und Mittelfinger wie eine Pistole an die Schläfe.

»Aber …« Helene hob abwehrend die Hände und wußte nicht, was sie entgegnen sollte. Sein Ausbruch amüsierte sie, was sie sich keinesfalls anmerken lassen durfte, denn dem jungen Mann war es todernst. Auf Gefühlsausbrüche hatte sie noch nie zu reagieren gewußt, warf sie sich vor.

»Wie soll ich ohne Sie weiterleben, Helene? Ich kann’s nicht!«

»Unsinn, Gert! Glauben Sie mir, in einer Woche –«

»Nicht in einem Jahr, niemals. Ich schwör’s. Das ist endgültig. Für immer und ewig!«

»Kommen Sie, wir gehen ein Stück spazieren.«

Sie schlugen den Bergpfad ein, auf dem er sie zuerst angesprochen hatte.

»Wissen Sie, ich gehe bald fort, und dann werden wir uns ohnehin nicht mehr sehen können«, sagte Helene.

»Wo wollen Sie denn hin? … Und warum kann ich Sie nicht wiedersehen?«

Zurück nach München, dachte Helene unwillkürlich, doch da dies nicht der Fall war, konnte sie es auch nicht sagen. »Sie werden bald nach Graz zurückkehren.«

»Aber ich würde überallhin gehen, um bei Ihnen sein zu können«, beteuerte er. »Australien, China, egal, wohin!«

Aber nicht dorthin, wo ich hingehe, dachte sie mit dem Anflug eines nervösen Lächelns. »Ich hab Ihnen doch gesagt, daß ich verheiratet bin, Gert.«

»Ja, aber … mir ist aufgefallen, daß Sie Ihren Mann nie erwähnen, wenn Sie von München erzählen. Wo ist er?«

»Er ist in Wien. Aber ich bin nicht geschieden.«

»Ach, was kümmert mich das – Ehe, Scheidung –, ich liebe Sie völlig losgelöst von alledem. Über alles und jenseits und unbeschadet davon.« Seine Linke, die in einem Fäustling steckte, deutete mit ausladender Geste zum Gipfel hinauf. Seine bloße Rechte hielt Helenes behandschuhte Hand.

»Ich bin vielleicht noch vier Tage hier. Warten wir also ab, wie Sie dann empfinden.« Sie sagte es so freundlich und beiläufig wie nur möglich und hatte doch ein bißchen Angst davor, wie er es aufnehmen würde.

Er entgegnete ingrimmig: »Meine Gefühle sind unwandelbar, und wenn ich Sie nicht wiedersehen kann, dann ist mir mein Leben nichts mehr wert. Das weiß ich.«

»Hallo!« hörte man es plötzlich rufen, und der Berg warf das Echo zurück.

Auf dem Wegstück unterhalb von ihnen standen die beiden Franzosen, und André winkte mit ausgestrecktem Arm.

Gert stöhnte.

Als Helene an dem Morgen vom Frühstück zurückkam, standen Blumen auf ihrem Zimmer. Eine Karte war nicht dabei. Das Zimmermädchen hatte den Strauß in eine Vase gestellt. Langstielige rote Rosen, dazwischen ein paar kleine weiße und eine einzelne Paradiesvogelblume, vermutlich aus Nizza eingeflogen. Es klopfte. Doch als sie öffnete, standen draußen weder der Blumenkavalier noch ein Bote mit der vergessenen Karte, sondern der kleine Page, der am Ankunftstag ihr Gepäck heraufgebracht hatte. Er hielt eine rote Konfektschachtel in Händen.

»Für Sie, gnädige Frau«, sagte der Junge.

»Danke«, sagte sie und nahm die Bonbonniere entgegen. Wieder war keine Karte dabei. »Von wem?«

Der Junge wich mit schüchternem Lächeln zurück. »Das darf ich nicht sagen, gnädige Frau.«

Helene tippte auf Gert. An diesem ungestümen, romantischen Jüngling hätte Goethe seine Freude gehabt. Helene bezweifelte allerdings, daß seine Leidenschaft es mit der Werthers aufnehmen konnte. Sie aß mit den von Böchleins zu Mittag, aber Gert machte keinerlei Anspielung auf die Blumen oder das Konfekt, und als Helene sich im Speisesaal umsah und ihr Blick auf das italienische Paar fiel, das ihr lächelnd zunickte, auf die beiden Franzosen, die sie ebenfalls anlächelten, auf vier oder fünf andere Männer und Frauen, die anscheinend jedesmal, wenn sie in ihre Richtung blickte, zu ihr hinschauten, gab sie es auf, den Blumen- und den Pralinenkavalier erraten zu wollen. Gert hatte sie inzwischen ausgeklammert. Der hätte sich etwas Kostspieligeres und Symbolträchtigeres einfallen lassen.

Später am Nachmittag, als Helene sich umgezogen und in Rock und Pullover mit einem Buch aufs Bett gelegt hatte, rief Gert an und fragte, ob er für einen Moment heraufkommen dürfe. Helene brachte es nicht übers Herz, ihn abzuweisen. Er erschien unverzüglich und überreichte ihr eine große Rubinbrosche, ein Erbstück von seiner Großmutter, wie er sagte, das fortan ihr gehören solle.

»Oh, Gert, die ist doch sicher für Ihre Braut bestimmt.« Helene lächelte ihn verwundert an.

»Du bist meine Braut«, sagte Gert mit feierlichem Ernst.

»Deine Mutter wäre sehr verärgert, mein lieber Junge, wenn sie wüßte, daß du mir diesen Schmuck schenken wolltest.«

»Die Brosche gehört mir, und ich kann damit tun, was ich will. Bisher habe ich sie immer bei mir getragen, sogar in den Vorlesungen. Gefällt sie Ihnen denn nicht, Helene? Willst du sie nicht?«

Helene sann auf eine Möglichkeit, wie sie den Schmuck zwar annehmen, ihm aber später zurückgeben könnte. Sie sah wohl, daß es ihn bitter kränken würde, wenn sie die Brosche von vornherein zurückwiese. »Also gut. Ich fühle mich geehrt«, sagte Helene und nahm die in zerknittertes weißes Seidenpapier eingeschlagene Brosche entgegen.

Gert lächelte strahlend. »Ich danke dir, meine Liebste.«

Er trat vor, und sie hob das Gesicht, um sich küssen zu lassen. Sie empfing einen keuschen Kuß auf die Lippen, flüchtig und seltsam, denn weder war es ein leidenschaftlicher Kuß, noch besiegelte er etwas, sann Helene, und doch schien er dem Augenblick angemessen.

»Ich laß dich jetzt ein Weilchen allein«, sagte Gert und wandte sich zum Gehen. Sein Gesicht strahlte vor Glück. Leise schloß er die Tür hinter sich.

Sie war recht froh, daß sie nicht versprochen hatte, am Abend zusammen mit den von Böchleins zu essen, denn Gerts Mutter wäre seine glückstrahlende Miene sicher aufgefallen. Was für ein törichter Junge, wie konnte er nur so felsenfest an die Unwandelbarkeit seiner Gefühle glauben! Helene war um sieben mit André in der Bar verabredet. Er hatte einen Schlitten bestellt und wollte zur Abwechslung einmal in einem Restaurant im Dorf essen.

Als Helene und André das Restaurant unten im Dorf betraten, bereitete der Oberkellner ihnen einen königlichen Empfang.

Das Lokal war klein, aber André hatte einen ganzen Raum für sie beide reservieren lassen, der mit roten Rosen und kleinen Ornamenten aus den zarten Bergblumen dekoriert war, die Helene so liebte.

»So, da wären wir. Ich hoffe, sie haben’s nicht übertrieben«, sagte André ein bißchen verlegen, nachdem sie Platz genommen hatten.

Unverzüglich erschien ein Ober und brachte Champagnercocktails.

André erzählte ausführlich von Paris, von seinen Kriegserlebnissen, von der Gefangenschaft in Deutschland und davon, wie er später, zurück in Frankreich, bei der Résistance ein Auge verloren hatte. Von seiner zweijährigen Ehe, die vor zehn Jahren zerbrochen war, von seiner steinigen Laufbahn als Musiker und von seinen Erfolgen, die sich erst kürzlich eingestellt hatten. Zwischen den einzelnen Geschichten legte er lange Pausen ein, um Helene die Chance zu geben, etwas dazu zu sagen oder gegebenenfalls das Thema zu wechseln, aber sie schwieg. Sie fand seine Erlebnisse interessant und war gerührt, daß seine Zuneigung zu ihr so weit ging, daß er ihr das alles anvertraute.

»Sie finden es vielleicht eigenartig, daß ich Ihnen mein ganzes Leben erzähle«, sagte er, als sie mit dem Essen fertig waren, »aber die Sache ist die, daß ich Sie bitten möchte, meine Frau zu werden, und wenn ich das tue, dann … na ja, ich denke, dann sollten Sie auch ein bißchen über mich Bescheid wissen. Wollen Sie mich heiraten, Helene?«

Helene war fassungslos. »Aber Sie wissen doch rein gar nichts über mich!«

»Das macht nichts. Natürlich möchte ich gern mehr über Sie erfahren«, setzte er lächelnd hinzu, »aber im Grunde ist das nicht entscheidend, denn ich weiß, Sie sind ehrlich und gut … eine Schönheit, sollte ich sagen, schön von innen heraus. Alles weitere hat Zeit bis später. Mir ist auch klar, daß Sie wahrscheinlich verheiratet sind. Aber selbst das ist nicht wichtig, denn ich werde warten. Wenn’s sein muß, für den Rest meines Lebens, doch ich hoffe, das wird nicht nötig sein. Sie sind doch verheiratet, oder?«

»Ja.«

»Und Ihr Mann ist in München?«

»Nein, in Wien. Wir leben getrennt, und ich habe ihn seit drei Jahren nicht gesehen. Ich habe auch ein Kind«, sagte sie leise, »aber –«

»Aber?«

»Er ist zwölf. Und … na ja, er ist seinem Vater sehr ähnlich, und ich glaube, er hat ihn lieber als mich. Jedenfalls hat Klaus entschieden, daß er lieber bei seinem Vater leben möchte. Das war vor drei Jahren. Sein Vater hat sehr viel Geld, verstehen Sie? Und der Junge hat immer die Sommerferien bei seinem Vater verbracht. Das heißt seit seinem achten Lebensjahr. Mein Mann macht sehr viel Aufhebens um ihn, hat ihm ein Pferd gekauft und ein Boot, eine Unmenge Sachen zum Anziehen … und zur Zeit bringt er ihm das Schießen bei. Mir sind Waffen ein Greuel.«

»Ich verstehe«, sagte André.

»Meinem Sohn gefällt das alles. Ich kann nichts daran ändern, so ist er nun einmal, genau wie sein Vater eben.« Und Helene lächelte, ließ die Gabel sinken und legte die Handflächen zusammen, als ginge es um etwas, was ihr Freude machte oder worum sie gebetet hätte … und tatsächlich hatte sie es vor Wochen, ja vor Monaten schon aufgegeben, sich zu grämen, sie hatte sich mit der Situation ausgesöhnt, und wenn sie jetzt über all das sprach, dann berührte es sie innerlich nicht mehr. Sie hatte das Gefühl, André könne das verstehen. »Ich mag Sie wirklich sehr gern, André«, sagte Helene, »aber ich will nicht wieder heiraten. Das hat nichts mit Ihnen oder sonst jemandem zu tun. Vielleicht haben wir uns einfach zur falschen Zeit kennengelernt.«

André dachte einen Moment darüber nach, dann sagte er: »Nein. Nein, bestimmt nicht, aber ich werde warten. Und ich werde es leichten Herzens tun«, versetzte er mit einem spontanen Lächeln, das sie an Gerts Lächeln erinnerte, »weil mich nach Ihnen keine andere Frau mehr reizen könnte.«

Ein paar Minuten später, sie waren inzwischen beim Brandy angelangt, sagte André: »Vermutlich werden Sie sich irgendwann von Ihrem Mann scheiden lassen.«

»Vermutlich.« Helene ließ es dabei bewenden.

»Würden Sie eventuell mit mir nach Paris kommen? Ich habe eine sehr große Wohnung. Gleich hinter dem Invalidendom. Mit einem zauberhaften Blick auf …«

Helene schüttelte lächelnd den Kopf. »Danke, das ist sehr nett, aber nein. Auch das könnte ich mir im Moment nicht vorstellen.« Bei sich dachte sie: lauter Verrückte, diese Leute im Hotel Waldhaus. Das muß an der Höhenluft liegen.

»Vielleicht erscheint Ihnen das lächerlich … in meinem Alter«, sagte André. »Ich meine, daß ich Ihnen quasi aus heiterem Himmel einen Antrag mache. Andererseits bin ich alt genug, um zu erkennen, was für mich richtig ist, wenn ich’s vor mir sehe.«

Am nächsten Morgen begleitete Gert sie auf ihrem Morgenspaziergang, nachdem er ihr wie tags zuvor in einem Sessel unten in der Halle aufgelauert hatte. Doch heute lächelte er nicht und war überhaupt ziemlich verstimmt. Als sie das Hotel ein Stück weit hinter sich gelassen hatten, sagte er:

»Ich weiß, daß du gestern abend mit dem Franzosen unten im Dorf gegessen hast. Ein sehr ausgelassenes Diner, nach dem, was mir der Page erzählt hat.«

Diese klatschsüchtigen Pagen! dachte Helene verärgert. »Na und? Was ist schlimm daran, wenn man zur Abwechslung mal im Dorf zu Abend ißt?«

»Am Abend des Tages, an dem ich dir die Brosche meiner Großmutter geschenkt habe. Und mit einem Mann, von dem jeder weiß, daß er in dich verliebt ist.« Gerts Stimme bebte vor Entrüstung.

»Er bedeutet mir nichts«, sagte Helene rasch und wie zur Entschuldigung.

»Und ich bedeute dir vielleicht auch nichts! Sag’s ruhig, wenn’s so ist!«

Wer kennt schon die Wahrheit? In einem Punkt freilich war sie sich sicher: Sie wollte Gert nicht verletzen. Aber sie spürte auch, daß er diese Eifersuchtsszene aus reinem Selbstschutz und also im eigenen Interesse inszenierte. »Nein, so ist es nicht. Aber ich habe dir auch kein Versprechen gegeben, Gert. Und deine Brosche kannst du zurückhaben … Ich treibe keine Spielchen mit dir.«

»Wenn du mich nicht willst … wenn dir dieser Franzose lieber ist, dann bringe ich mich lieber um, jawohl, das tue ich!«

Sie glaubte ihm kein Wort, wollte ihn das jedoch nicht merken lassen. Sie stieg weiter den verschneiten Weg hinauf, und Gert ging neben ihr, die Augen unverwandt auf ihr Gesicht geheftet. Diese Leute saugen mich aus, dachte Helene, und da sie das Gefühl hatte, viel sei aus ihr nicht mehr herauszuholen, wunderte es sie nicht, daß sie sich so erschöpft und hilflos vorkam. Und sie suchte vergeblich nach einer probaten Methode, um mit Gert ins reine zu kommen. Wahrscheinlich fiel ihr nichts ein, weil sie sich von derlei Dingen losgesagt hatte, bevor sie nach Alpenbach gekommen war, ja sogar schon Tage vor ihrer Abreise aus München. Plötzlich erinnerte sie sich voll schmerzlicher Wehmut an den Abschied am Bahnhof, daran, wie sehr es sie überrascht hatte, daß sogar Frau Müller, ihre Zugehfrau, mit dem Fahrrad zum Bahnhof gekommen war, um ihr Lebewohl zu sagen. Es war, als hätten alle gespürt, daß sie Helene zum letztenmal sahen, und trotzdem waren alle besonders vergnügt und herzlich gewesen.

»Siehst du die Felsen da?« fragte Gert und zeigte auf die zerklüfteten Zacken am Gipfel des Berges, den sie nie bestiegen hatten. »Da werde ich mich runterstürzen, es sei denn –«

»Es sei denn?« wiederholte Helene so beiläufig, wie sie auf etwas, was sie nicht ganz mitbekommen hatte und was sie auch nicht sonderlich interessierte, mit einem höflichen »Wie bitte?« reagiert hätte. Sie hatte selber schon an diesen Gipfel gedacht, dem gegenüber sie einen ganz sonderbaren, um nicht zu sagen aberwitzigen Besitzanspruch entwickelt hatte. Gert würde das mit dem Felssturz nie wahr machen, und daß er eben damit gedroht hatte, war bloß ein ironischer Zufall gewesen.

»Es sei denn, ich darf auch weiter mit dir zusammen sein. Es sei denn, wir können uns auf einen … einen Pakt einigen.«

Sie wußte, was er meinte: Er wollte ihr einziger Liebhaber sein, freilich in einem sehr romantischen und wahrscheinlich platonischen Sinne. Er wollte hin und wieder zum Kaffee oder zum Essen in ihre Münchner Wohnung kommen dürfen, in der Gewißheit, daß sie das keinem anderen Mann gestattete. Irritiert schüttelte Helene den Kopf.

»Was soll das heißen?« fragte Gert. Er verfolgte immer noch jede Regung in ihrem Gesicht.

Knirsch, knirsch … knirsch, knirsch ächzten ihre Stiefel im Schnee, und auf einmal hielt Helene es nicht mehr aus. Sie blieb stehen, hob den Kopf und warf rasch einen Blick empor zum Gipfel des sanft ansteigenden Berghangs – der bestimmt keine acht Kilometer entfernt war, wie Gert behauptet hatte –, dann machte sie kehrt.

Doch er rührte sich nicht.

»Darf ich dich wiedersehen?« fragte Gert eindringlich.

»Ja. Hier. Aber nicht in München«, erklärte sie kategorisch. Sie war es müde, Erklärungen abzugeben, die ohnehin sinnlos waren. Sie trat den Rückweg an.