9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

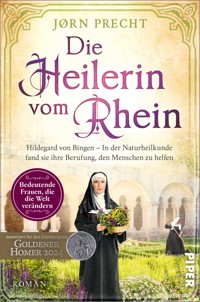

Die Geschichte der ersten deutschen Heilerin: Hildegard von Bingen Pfalz, 12. Jahrhundert: Im Garten des Klosters Disibodenberg gedeihen unter Fürsorge der Nonne Hildegard von Bermersheim allerlei Heilpflanzen. Sie forscht von Zahnhygiene bis Wundheilung, wer krank ist, klopft an ihre Pforte. Doch dem Abt sind Hildegards Experimente ein Dorn im Auge, er untersagt die weitere Herstellung von Heilmitteln aus Pflanzen. Hildegards Wissensdurst jedoch kann er nicht bremsen, genauso wenig wie ihre Vision, ein eigenes Kloster zu gründen. Unermüdlich schreibt Hildegard ihre Erkenntnisse über Glauben und Natur nieder und begehrt gegen die Konventionen ihrer Zeit auf. 2023 wurde der 925. Geburtstag Hildegard von Bingens gefeiert. Der Roman- und Drehbuchautor Jørn Precht lässt zu diesem Anlass die Geschichte der bis heute gefragten Heilerin aus dem Mittelalter noch einmal vor dem Auge der Leser:innen real werden und gewährt einen Blick auf die Wandlung der unterwürfigen Hildegard zu einer extrem emanzipierten Frau, die für ihre Überzeugungen einsteht. Bedeutende Frauen, die die Welt verändern Mit den historischen Romanen unserer Reihe »Bedeutende Frauen, die die Welt verändern« entführen wir Sie in das Leben inspirierender und außergewöhnlicher Persönlichkeiten! Auf wahren Begebenheiten beruhend erschaffen unsere Autor:innen ein fulminantes Panorama aufregender Zeiten und erzählen von den großen Momenten und den kleinen Zufällen, von den schönsten Begegnungen und den tragischen Augenblicken, von den Träumen und der Liebe dieser starken Frauen. Weitere Bände der Reihe: - Laura Baldini, Lehrerin einer neuen Zeit (Maria Montessori) - Romy Seidel, Die Tochter meines Vaters (Anna Freud) - Petra Hucke, Die Architektin von New York (Emily Warren Roebling) - Laura Baldini, Ein Traum von Schönheit (Estée Lauder) - Lea Kampe, Der Engel von Warschau (Irena Sendler) - Eva-Maria Bast, Die aufgehende Sonne von Paris (Mata Hari) - Eva-Maria Bast, Die vergessene Prinzessin (Alice von Battenberg) - Yvonne Winkler, Ärztin einer neuen Ära (Hermine Heusler-Edenhuizen) - Agnes Imhof, Die geniale Rebellin (Ada Lovelace) - Lea Kampe, Die Löwin von Kenia (Karen Blixen) - Eva Grübl, Botschafterin des Friedens (Bertha von Suttner) - Laura Baldini, Der strahlendste Stern von Hollywood (Katharine Hepburn) - Eva-Maria Bast, Die Queen (Queen Elizabeth II.) - Agnes Imhof, Die Pionierin im ewigen Eis (Josephine Peary) - Ulrike Fuchs, Reporterin für eine bessere Welt (Nellie Bly) - Anna-Luise Melle, Die Meisterin der Wachsfiguren (Marie Tussaud)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:

www.piper.de

Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Die Heilerin vom Rhein« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.

© Piper Verlag GmbH, München 2023

Covergestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign

Covermotiv: Johannes Wiebel

unter Verwendung von AdobeStock

Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence, München mit abavo vlow, Buchloe

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem E-Book hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen und übernimmt dafür keine Haftung.

Inhalt

Inhaltsübersicht

Cover & Impressum

Motto

TEIL I

Anno Domini 1136

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

TEIL II

Anno Domini 1142

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

TEIL III

Anno Domini 1147

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

TEIL IV

Anno Domini 1150–1158

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

28. Kapitel

29. Kapitel

30. Kapitel

31. Kapitel

32. Kapitel

33. Kapitel

Epilog

1163

Nachwort und Danksagung

Literatur und Quellen

Buchnavigation

Inhaltsübersicht

Cover

Textanfang

Impressum

Literaturverzeichnis

»Dem König gefiel es,eine winzige Feder emporzuheben.So bin ich: eine Federauf dem Atem Gottes …«

TEIL I

Anno Domini 1136

1. Kapitel

Die betörende Melodie kam irgendwo aus dem üppigen Grün. Hier, wo der Fluss Glan in die Nahe mündete, war das Land äußerst fruchtbar. An diesem Hochsommertag hatte man Elisabeth, die alle nur Lieschen nannten, zum Beerensammeln geschickt. Die Zehnjährige hielt inne, als sie den himmlisch klingenden Gesang hörte. Neugierig folgte das Kind der unbekannten hohen Stimme. Vorsichtig linste es durch einen Busch – und erblickte eine Nonne. Die schlanke Frau mochte ungefähr zehn Jahre älter sein als Lieschens Mutter, also Mitte dreißig. Die Haarfarbe war nicht zu erkennen, da die Klosterschwester Ordenskleidung mit Schleier trug. Man nannte diese schlichten Gewänder »Habit« – das wusste Lieschen von den Leuten auf dem Hof des Freibauern. Dort arbeitete ihre Mutter Griseldis als Magd, und auch das Kind musste schon auf dem Acker und in den Ställen mithelfen. Sein Vater war Stallknecht gewesen – doch der Tod hatte ihn so früh ereilt, dass Lieschen sich nicht an ihn erinnern konnte.

Die Nonne pflückte einige Pflanzen und sang dabei weiter, in dieser geheimnisvollen Zaubersprache der Kirche, die das Mädchen nicht verstand.

Plötzlich unterbrach die Christusbraut ihr Lied und blickte genau in Lieschens Richtung.

»Guten Morgen, junges Fräulein«, grüßte sie freundlich lächelnd. »Suchst du auch nach Heilpflanzen?«

Lieschen war so erstaunt über die Frage, dass sie ganz vergaß davonzulaufen, stattdessen trat sie aus dem Gebüsch.

»Nein, ich suche nach Beeren«, antwortete sie wahrheitsgemäß.

Sie konnte nun sehen, dass die Klosterfrau leuchtend blaue Augen hatte. »Meine Mutter sagt, Kamille hilft gegen Bauchweh. Können auch andere Pflanzen heilen?«

»O ja, man muss nur herausbekommen, welche von ihnen gegen welches Leiden helfen«, erklärte die Nonne. »Das alles verdanken wir der Viriditas.«

»Vi-ridi-tas?«, wiederholte Lieschen. »Ist das Lateinerisch?«

Die Nonne schmunzelte. »Ja, Lateinisch, genau. Viriditas bedeutet Grünkraft – diese Macht ist ein Gottesgeschenk.« Sie ließ ihren Blick zufrieden über die üppige Landschaft der zwei Flusstäler und die gegenüberliegenden bewaldeten Höhen schweifen. Dann sah sie dem Mädchen wieder in die Augen. »Ich bin übrigens Hildegard von Bermersheim. Und du?«

»Ich bin Elisabeth … von Freibauer Burkhards Hof drüben. Aber alle sagen Lieschen zu mir«, antwortete sie.

»Dann nenne ich dich auch so«, schlug Schwester Hildegard vor. »Möchtest du mich zum Kloster begleiten? Vor unserer Frauenklause gibt es nämlich einige Beerensträucher.«

Lieschen konnte ihr Glück kaum fassen, denn bisher war die Suche eher erfolglos gewesen. »Aber braucht Ihr und Eure Schwestern die Beeren nicht selbst?«

»Ach, wir haben innen im Klausengarten genug Sträucher mit Holunder und Johannisbeeren«, entgegnete die Nonne abwinkend. »Die an der Außenmauer sind noch recht voll.«

Wahrscheinlich traute sich niemand, Beeren unmittelbar an einem Kloster zu pflücken, dachte Lieschen, aber sie selbst hatte nun ja die ausdrückliche Genehmigung dafür. »Dann begleite ich Euch gern, es ist ja gar nicht weit. Habt Ihr denn genug Heilpflanzen gefunden?«

»Ja, Wollkraut, Anis und Mutterkraut«, bestätigte Hildegard, während sie nebeneinander auf die Klosteranlage zugingen.

»Warum heißt der Disibodenberg eigentlich so seltsam?«, fragte Lieschen.

»Er ist nach dem heiligen Disibod benannt«, erzählte die Nonne. »Das war ein irischer Mönch, der vor knapp fünfhundert Jahren viel gewandert ist um Christi willen. Nachdem er dessen müde war, fand er hier eine letzte Bleibe. Als er seinen Wanderstab neben einer Quelle in den Boden steckte, trieb der Blüten.« Sie machte die Bewegung des ausschlagenden Baumes mit den Armen nach. »Darin erkannte der alte Mönch ein göttliches Zeichen. Deshalb errichtete er unterhalb der Bergkapelle eine Einsiedelei. In dieser ärmlichen Hütte hat er dann seinen Lebensabend verbracht. Er hat sein ganzes Leben in vorbildlicher Weise Gott gewidmet. Seine Überreste liegen noch heute im Männerkloster.«

Der Berg war also ein Ort der Wunder? Lieschen fiel wieder ein, dass der Freibauer einmal gesagt hatte, es gebe keine Wunder. »Ein wahres Wunder wäre es, wenn mein Gesinde einmal fleißig arbeitet, ohne dass ich es dazu ermahnen muss.«

Lieschens Blick fiel auf Schwester Hildegards Kräutersäckchen. »Ich hab gar nicht gewusst, dass Nonnen sich mit Heilpflanzen auskennen.«

In der Tat war sie davon ausgegangen, dass die Menschen im Kloster den größten Teil der Zeit beteten und in kostbaren Kopien der Heiligen Schrift lasen, die zu erstellen laut Lieschens Mutter Jahre dauerte.

»Eigentlich hat uns der Abt die Heiltätigkeit tatsächlich verboten«, gestand Hildegard, »und unsere Vorsteherin in der Frauenklause ist auch nicht begeistert von ihr.«

»Aber wieso?«, wunderte sich das Mädchen. »Leute gesund zu machen ist doch etwas Gutes.«

»Ja, trotzdem hat man die klösterliche Heilkunst bei der Synode von Clermont vor sechs Jahren verboten«, berichtete Hildegard.

»Was ist eine Synode?«, hakte das Kind nach.

»Ein Treffen von ganz wichtigen Männern der Kirche. Unter anderem werden dort neue Regeln und Verbote festgelegt.«

Lieschen verstand das Verhalten der Geistlichen noch immer nicht. »Aber wieso wollen die Männer keine Medizin? Die werden doch auch mal krank.«

»Sie schätzen wohl allein die Heilkräfte eines demütigen Gebets. Viele Kirchenfürsten meinen, Gott allein sei für die Heilung zuständig. Und unsere Vorsteherin Jutta findet das ebenfalls«, sagte Hildegard und beugte sich verschwörerisch zu ihrer kleinen Begleiterin hinunter.

»Aber das meint Ihr nicht?«

Die Nonne schüttelte den Kopf. »Ich denke, Gott hat uns die Pflanzen geschenkt, damit wir uns selbst emsig damit helfen. Deshalb habe ich mir vom alten Bruder Antonius heimlich zeigen lassen, wie man aus den Kräutern im Garten und am Fluss Heilmittel braut. Er war früher der Infirmar.«

Immer diese Kirchensprache, dachte Lieschen und fragte: »Was ist ein Irfir…«

»Er war vor dem Verbot für die Kranken und den Klostergarten zuständig. Ich habe im Stillen dann auch lange selbst in Gottes Schöpfung geforscht – und mittlerweile kann ich Pflaster fertigen, Salben und Tinkturen rühren. Gestern hat mir einer der Mönche anvertraut, dass er unter peinlichen Blähungen leidet.« Sie deutete auf ihr Beutelchen mit den eben gepflückten Pflanzen. »Und ein Sitzbad mit diesen drei Kräutern hilft dagegen. In dem Fall kommt die Heilkunde also auch Abt Folkard und seinen Brüdern zugute. Sie sorgt schließlich für … frischere Luft im Kloster.«

Lieschen musste kichern. Da ließ ein Knacken aus dem Waldrand sie herumfahren. Ein riesiger Bär brach aus dem Gestrüpp hervor! Das Mädchen stieß einen spitzen Schrei aus und stolperte zurück, Hildegard stand ganz starr da.

»Beweg dich auf keinen Fall!«, wisperte die Nonne und umschloss die Hand des Kindes fest mit der ihren. »Bleib ganz ruhig stehen, zeig ihm keine Angst!«

Der Bär kam knurrend und schnaufend nähergetrottet. Lieschen fühlte sich mit einem Mal wie in einem Albtraum. Warum nur war keiner der starken Knechte in der Nähe? Sie hätten das große Tier mit ihren Mistforken in die Flucht geschlagen. Ja, zu Hause, zu Hause. Nur nicht an den Bären denken! Zitternd sah Lieschen geradeaus, fühlte, wie das große Tier an ihren Füßen schnüffelte, spürte den heißen, feuchten Atem. Würde es nun gleich seine Tatzen und Zähne in sie schlagen? Sie war einer Ohnmacht nahe. Plötzlich kam der Bär wieder in ihr Gesichtsfeld: Er richtete sich vor Hildegard auf! Dann legte er der Betschwester eine Pranke auf ihre Schulter. Was sollte Lieschen tun? Wie konnte sie der armen Nonne bloß helfen? Das ungeheure Gewicht des Tiers musste die zerbrechliche Frau jeden Augenblick umwerfen, und dann wäre es gewiss um sie geschehen! Hildegard tat derweil etwas völlig Unglaubliches: Sie grub ihre rechte Hand in das Fell hinter den Ohren des Bären. Er wandte ihr die Schnauze zu, und sie sah ihm in die Augen: Das Tier gab ein schauerlich kehliges Brummen von sich, welches Lieschen durch Mark und Bein ging. Es klang fast klagend und seltsam weinerlich.

Bitte, lieber Gott, hilf uns! Ich werde auch nie mehr ungehorsam gegen meine Mutter sein!, dachte Lieschen.

Da ließ der Bär von der Nonne ab, trottete zurück in den Wald. Hildegard, nass im Gesicht, folgte dem Tier mit ihrem Blick. Dann wandte sie sich dem zitternden Kind zu. »Geht es? Kannst du laufen?«

Obwohl sie sich nicht sicher war, ob sie dazu wirklich in der Lage war, nickte Lieschen. Doch an der Hand der Nonne gelangen ihr dann tatsächlich kleine, wackelige Schritte. Die Angst verließ das Kind dennoch nicht. Selbst, als sie mit Schwester Hildegard an dem kargen Steingebäude auf dem Disibodenberg angekommen war, zitterte Lieschen noch. Die Frauenklause war an die Klosterkirche der Mönche gebaut worden. Anders als die meisten Gebäude des Männerklosters war das der Nonnen nicht von Baugerüsten umgeben. Und Hildegard hatte nicht zu viel versprochen: Die Sträucher an der Mauer der Klause waren voll von kleinen roten und dunklen Beeren. »Den schwarzen Johannisbeerstrauch nenne ich auch den Gichtbaum«, erläuterte sie, »seine Früchte schützen nämlich vor Knochenschmerzen und Altersvergesslichkeit.«

»Euer Haus hat ja nur zwei Fenster«, stellte Lieschen fest.

»Ja, das vergitterte oben im Schlafsaal ist für frische Luft. Ganz am Anfang gab es hier keine Vordertür. Aber wir konnten nicht alles in unserem ummauerten Gärtchen anbauen und hatten kein eigenes Vieh. Deshalb wurde uns, was wir sonst brauchten, durch das zweite Fenster hier unten gereicht.«

»Meine Mutter hat erzählt, dass hier viele Menschen herkommen und Eure Meisterin Jutta um Rat fragen«, erinnerte sich das Mädchen.

Hildegards Miene wurde ernst. »Früher zumindest, und sie fand stets strenge Worte. In der Klause selbst spricht sie aber nur das Nötigste.«

Während sie nun zusammen Beeren pflückten, sah Lieschen immer wieder beunruhigt zum Waldrand hinüber. »Warum hat uns der Bär wohl nicht gebissen?«

»Ich weiß es nicht«, gab die Nonne zu. »In seinem Blick war etwas … Trauriges. Gott offenbart sich durch seine Schöpfung. Aber was er uns durch diesen Bären mitteilen wollte … Zum Glück hat niemand mitbekommen, dass ich dort draußen in Gefahr geraten bin. Eigentlich darf ich die Klause nämlich gar nicht verlassen. Ich bin hier vor über zwanzig Jahren eingemauert worden.«

Lieschen sah erschrocken auf, und die Nonne ergänzte: »Aber in unserem vierten Jahr bekamen wir diese Tür – zum Glück, denn in unserem kleinen Garten wachsen ja, wie gesagt, nicht alle Heilpflanzen. Anfangs nutzte ich jeden freien Augenblick zwischen den Gebeten, um die neue Klausentür von außen zu betrachten. Ich habe oft liebevoll über ihr frisches Holz gestrichen, es roch nach Harz, nach der Freiheit endloser Märchenwälder. Und natürlich habe ich mir heimlich das Kloster von außen angeschaut.«

Lieschen blickte eingeschüchtert an der Mauer der Klause hinauf. »Warum hat man Euch hier eingesperrt? War das eine Bestrafung?«

Hildegard schüttelte den Kopf. »Du weißt doch, dass Bauer Burkhard jedes Jahr den zehnten Teil seiner Ernte an den Landbesitzer abgeben muss?«

Das Mädchen nickte eifrig. »Ja, da ärgert er sich immer sehr.«

Im Gegensatz zu Hörigen oder Leibeigenen durfte Burkhard als Freibauer seinen Wohnort, sein Eheweib und sein Gesinde selbst wählen. Da er den Großteil seines Landes aber von einem Grundherrn gepachtet hatte, musste auch er Abgaben an diesen abführen.

»Er sagt, der Lehnsherr ist ein gieriger Halsabschneider.«

Die Nonne schmunzelte. »Siehst du, und weil ich ihr zehntes Kind war, haben mich meine Eltern mitsamt meiner Aussteuer Ihrem Herrn gegeben. Sie sind von hohem Stand und besitzen selbst Land, deshalb ist Gott ihr Herr.«

Lieschen war so erstaunt, dass sie endlich den Bären vergaß. Ein kleines Mädchen als Ernteanteil für die Kirche? »Ach so, dann seid Ihr Nonne, weil Ihr die Zehnte seid?«

»Genau. Schon als ich etwa so alt war wie du sollte ich auf das spätere Nonnenleben vorbereitet werden. Und als ich vierzehn war …«

In diesem Augenblick öffnete sich eine in der Klausentür angebrachte Sprechluke, und eine sommersprossige Nonne, die etwas jünger als Hildegard aussah, linste heraus. »Hier bist du«, sagte sie, und es klang vorwurfsvoll. Sie öffnete die Tür, kam heraus und sah Lieschen misstrauisch an. »Was tust du mit dem Kind?«

»Ich schenke ihm die Beeren, die wir vergessen haben«, verkündete Hildegard.

»Vergiss bloß die Non nicht!«, mahnte die andere und wirkte etwas ängstlich.

»Was ist eine Non?«, erkundigte sich Lieschen neugierig.

»Das ist eines unserer Stundengebete. Siebenmal täglich rufen uns die Glocken dazu«, antwortete Hildegard, und ihre Mitschwester ergänzte mit leidgeprüfter Miene: »Die Morgenandacht heißt Laudes und endet schon mit der aufgehenden Sonne.«

»Sie meint, wir stehen zu früh auf«, erläuterte Hildegard lächelnd, und die andere erwiderte mürrisch: »So lange vor Sonnenaufgang! Und dann neun Stunden ohne Nahrung – völlig übertrieben!«

Hildegard seufzte. »So lauten nun einmal die Regeln unseres heiligen Benedikt. Und die haben sich seit über dreihundert Jahren bewährt.«

»Wie heißen denn die anderen Stundengebete?«, erkundigte sich Lieschen.

»Nach der Laudes am frühen Morgen folgen im Abstand von je drei Stunden Terz, Sext und Non«, zählte Hildegard auf. »Zu der wird demnächst geläutet. Bei Einbruch der Abenddämmerung wird dann die Vesper gefeiert, und abends gegen neun Uhr klingt der Tag mit der Komplet aus. Danach herrscht Sprechverbot, und eine Stunde nach Mitternacht läuten die Glocken die Vigilien ein.«

Nach dieser Erklärung stellte sie Lieschen ihre Mitschwester vor: »Das ist übrigens Hiltrud, wir nennen sie Trude. Sie ist die Base unserer Klostervorsteherin Jutta. Vor knapp einem Vierteljahrhundert kam sie als vierte Schwester hier zu uns in die Klause. Sie war damals erst so alt wie du jetzt und besaß die widerspenstigsten Locken, die man sich nur vorstellen kann. Sie haben die Farbe von Kastanien.«

»Inzwischen ist mein Kopf aber kurz geschoren«, sagte Trude wehmütig. »Wie bei allen Frauen hier.«

Das Kind sah mit großen Augen auf die Schleier der beiden Nonnen. »Warum sind Eure Haare abgeschnitten?«

Trude seufzte. »Weil wir der irdischen Schönheit entsagt haben.«

»Ich finde euch trotzdem schön«, sagte Lieschen.

Die beiden Nonnen sahen sich schmunzelnd an, und Hildegard strich dem Mädchen liebevoll über den Kopf.

Vom Männerkloster aus hörte man schon die ganze Zeit ein Hämmern. Nun fuhr in Richtung des Portals ein vierspänniger Ochsenkarren, der neue Steinmassen geladen hatte.

»Wird bei den Mönchen drüben gebaut?«

Hildegard bejahte. »Der Ausbau des Männerklosters hatte schon begonnen, als ich hier angekommen bin. Anfangs war noch nicht mal die Kirche ganz fertig.«

Und Trude erzählte: »Das Hämmern der Steinmetze, das Ächzen der Winden – all das ist für uns zur Begleitmusik unseres Klosteralltags geworden.«

»Das Bild des Bauens hat sich uns im Laufe der Jahre nachhaltig ins Gedächtnis eingeprägt«, bestätigte Hildegard, während sie weitere Rispen roter Johannisbeeren in Lieschens Korb warf. »Stein auf Stein, immer größer, höher und weiter!«

»… und niemals fertig werden«, ergänzte Trude spöttisch.

Lieschens Korb war fast voll, da kam auf einem einspännigen Pferdefuhrwerk ein großer Mann mit Lederschürze vorbei. Das Kind erkannte den massigen blonden Kerl, es war der Hufschmied, dessen Dienste auch der Bauer öfters in Anspruch nahm.

»Grüß Euch, Schwester Hildegard, befindet Ihr Euch wohl?«, erkundigte er sich.

»Ulrich!«, rief die Nonne erfreut. »Plagt dich dein Zahnfleisch noch?«

Er schüttelte den Kopf. »Nein, Eure Tinktur hat geholfen, nichts ist mehr wund. Gott segne Euch dafür!«

In diesem Augenblick läuteten die Klosterglocken.

»Die Non«, erinnerte sich Lieschen stolz.

Hildegard nickte anerkennend und wandte sich wieder an den Schmied: »Kannst du mir einen Gefallen tun und Elisabeth hier zum Hof von Bauer Burkhard mitnehmen? Wir sind vorhin einem etwas erschreckenden Bären begegnet.«

»Das muss das Viech sein, das dem Schäfer gestern ein Lamm gerissen hat«, mutmaßte der Schmied.

Lieschen erschauderte bei der Vorstellung.

Glücklicherweise fügte Ulrich hinzu: »Ich werde die Kleine heil nach Hause bringen, keine Angst!«

Hildegard streichelte zum Abschied die Wange des Mädchens. »Mit Ulrich an deiner Seite wird dir nichts geschehen«, gab sie sich überzeugt. »Ich bin mir sicher, wir sehen uns wieder.«

Das hoffte Lieschen zwar, doch den schützenden Bauernhof würde sie in nächster Zeit bestimmt nicht so schnell verlassen.

2. Kapitel

Lieschen hatte Freude daran, die Zeit ein wenig festzuhalten. Neben ihrer Lagerstatt über dem Kuhstall verwahrte sie mehrere Stücke Leder, die ihr der gutmütige alte Knecht Ortwin geschenkt hatte. Mit verkohlten Hölzchen zeichnete sie auf die helle Rückseite Landschaften, Tiere und Menschen, um sich an besondere Ereignisse in ihrem Leben auf dem Bauernhof zu erinnern. Ihrem Alter entsprechend waren die Darstellungen recht einfach, aber ihre Mutter Griseldis fand sie gut erkennbar. »Schade, dass wir hier nichts damit anfangen können. Wenn du ein Mann wärst und Abschriften des Gottesworts mit Bildern schmücken dürftest – dann wäre deine Begabung ein Geschenk des Herrn«, hatte sie einst gesagt. »Als ich so alt war wie du, hat mein Vater mich einmal mit nach Mainz genommen, in der Kirche dort gab es wunderschöne Bilder.«

Lieschen wusste, dass ihre Mutter selbst gern Nonne geworden wäre, doch das war für nicht adelige Frauen unmöglich.

»Es ist traurig, dass du deine Fähigkeiten nicht nutzen darfst, aber ich bin mir sicher, du bist ebenso begabt wie jene Künstler.«

Wahrscheinlich lobten alle Mütter ihre Töchter. Ob sie wirklich gut zeichnete, war Lieschen aber auch gar nicht so wichtig; sie freute sich einfach nur über die Gedächtnisstütze, die ihre Zeichnungen darstellten. An diesem vorletzten Spätnachmittag im Windumemanoth, dem zehnten Monat des Jahres, fröstelte Lieschen am offenen Fenster beim Zeichnen des Schnees, der draußen höher lag, als sie es jemals erlebt hatte. Und Griseldis hatte ihr bestätigt, dass auch sie nie zuvor solche Massen der weißen Pracht gesehen hatte, schon gar nicht im Weinlesemonat.

Da sah Lieschen ihre Mutter durch das Tor des Gehöfts kommen. Sie war vom Besuch bei Winzer Georg zurück, wo sie eine Bestellliste von Burkhard hatte abgeben sollen. Griseldis mochte den Weinbauern nicht sonderlich, er mache Frauen gegenüber unziemliche Bemerkungen, hatte sie gesagt. Lieschen verstand zwar nicht genau, was eine »unziemliche Bemerkung« war, aber ihr war auch aufgefallen, dass der Weinbauer immer grimmig dreinblickte und seine Mitmenschen oft anbrüllte. Dennoch war sie neugierig auf Geschichten vom Weingut, weshalb sie beschloss, ihrer Mutter entgegenzugehen.

Kaum hatte sie jedoch den Stall verlassen, musste sie mitansehen, wie Griseldis ausrutschte und stürzte. Diese tückischen Eisflächen unter dem Neuschnee! Voller Sorge eilte sie zu ihrer Mutter und versuchte dabei, nicht auch noch selbst hinzufallen. Die Witwe mit den blonden Locken wimmerte vor Schmerz. »Ich kann mein Bein nicht bewegen«, brachte sie in einer hilflosen Mischung aus Lachen und Weinen hervor, als sich ihre kleine Tochter bei ihr niederkniete. »Ich glaube, es ist gebrochen, das tut so weh.«

»Ich hole jemanden!«, rief Lieschen aufgeregt und bemühte sich, die Tränen niederzukämpfen. Ihre Mutter, ihre arme Mutter! Das Leben des Mädchens, das seinen Vater nie gekannt hatte, bestand von einem Augenblick auf den nächsten nur noch aus blanker Angst! Zum ersten Mal überhaupt hörte sie sich selbst um Hilfe rufen.

Sie fand den alten Ortwin beim Ausmisten des Stalls und erzählte ihm aufgeregt, was geschehen war. Er folgte ihr sogleich. Der Knecht musste sehr vorsichtig sein, als er ihre verletzte Mutter zu deren Bett trug, denn bei der kleinsten Bewegung schmerzte ihr Bein derart, dass sie nur mit Mühe Schreie unterdrücken konnte.

»So, wie das aussieht, ist es wirklich gebrochen«, mutmaßte der Knecht, nachdem er die keuchende und schweißnasse Griseldis auf ihrer Bettstatt abgelegt hatte. »Man müsste es wahrscheinlich schienen, aber ich weiß nicht, wie das geht.«

Da kam Lieschen eine Idee. »Ich hole Schwester Hildegard.«

Sie hatte die heilkundige Nonne seit ihrer ersten Begegnung im Sommer nicht mehr gesehen, war sich jedoch sicher, dass diese bereit wäre, ihrer Mutter zu helfen. Unsicher war nur, ob es auch deren Vorsteherin und die Mönche erlauben würden.

Der hohe Schnee und der scharfe Wind machten das Vorankommen derart mühsam, dass Lieschen sich fragte, ob sie es überhaupt bis zur Frauenklause schaffen würde. Und sie konnte nur hoffen, dass der Bär sich inzwischen im Winterschlaf befand.

Trotz der Kälte schwitzte das Mädchen. Der Aufstieg zum Kloster Disibodenberg wirkte an diesem Abend unendlich steil und weit, die immer höheren weißen Massen schienen sich an ihren Füßen festzukrallen. Als sie endlich die Klause erreichte, begann sie verzweifelt zu weinen, denn die einzige Tür war bis zur Höhe ihres Kinns zugeschneit. Sie musste sich strecken, um ihre Fäustchen gegen das Holz zu schlagen, und rief um Hilfe, doch es erschien ihr angesichts des heulenden Windes viel zu leise. Erneut rief sie um Hilfe.

Wider Erwarten öffnete sich schließlich der Ausguck in der Tür. Das Mädchen erkannte das sommersprossige Gesicht von Schwester Trude, die erstaunt zu ihr hinabsah.

Obwohl Lieschens Stimme sich vor Aufregung überschlug, machte sie der Nonne klar, was mit Griseldis geschehen war – und dass sie Schwester Hildegard sprechen musste.

Im Nachhinein konnte sich das Mädchen gar nicht mehr genau an die Einzelheiten erinnern, aber es gelang ihr, die heilkundige Nonne zu überzeugen, sie auf den Bauernhof zu begleiten. Hildegard bat die unwillige Trude mitzukommen. Zum Glück hatten sich Wind und Schneefall endlich ein wenig gelegt.

Kaum waren sie bei Lieschens Mutter an deren Lagerstatt angekommen, bestätigte Hildegard den Verdacht, dass Griseldis’ Bein gebrochen war. Es müsse in der Tat geschient werden, damit der Knochen wieder richtig zusammenwachsen könne.

Als die Nonne damit fertig war, drückte die Verletzte ihr dankbar die Hand. Inzwischen war auch Bauer Burkhard, ein Berg von einem Mann mit rotblondem Haar und blasser Haut, in die Kammer über dem Stall gekommen, und Lieschen bemerkte, wie argwöhnisch er die beiden Nonnen musterte.

Hildegard mahnte Griseldis: »Du musst dich aber schonen.«

Dann wandte sie sich an Burkhard: »Sie wird einige Wochen bettlägerig sein.«

»Ich kann aber keine nutzlose Magd durchfüttern«, knurrte der Bauer verstimmt.

Lieschen war verzweifelt. Wenn er sie verstieß, würden ihre Mutter und sie verhungern.

»Bitte, Herr, ich werde auch für zwei arbeiten«, flehte sie.

Ehe Burkhard antworten konnte, verkündete Hildegard: »Wir nehmen Griseldis und Lieschen mit zu uns, bis das Bein verheilt ist.«

Schwester Trude sah sie erschrocken an. »Aber Hildegard, das wird Mutter Jutta doch nie erlauben.«

Die Ältere zuckte mit den Schultern. »Wir haben schon öfter Herrgottsgäste aufgenommen.«

»Ja, damals waren wir auch noch weniger Schwestern und besaßen deshalb eine Gästezelle. Außerdem waren jene Besucher zumeist adelig«, argumentierte Trude. »Und sie haben großzügige Geschenke für Abt Folkard mitgebracht. Auch er wird es verbieten.«

»Dazu ist er im Augenblick zu krank«, erwiderte Hildegard.

»Das Kind könnt ihr meinetwegen hierlassen«, bot nun Burkhard an, »es ist fleißig.«

»Wir trennen es nicht von seiner Mutter, wir nehmen beide mit«, entgegnete Hildegard zu Lieschens Erleichterung.

»Und wie wollt Ihr die Verletzte in Euer Kloster bekommen?«, fragte der Bauer mürrisch.

Lieschen wusste, dass ihr Herr natürlich ein Fuhrwerk zur Verfügung stellen konnte, ahnte aber, dass er dazu nicht die geringste Lust verspürte.

»Ich werde zu Ulrich hinübergehen«, verkündete Hildegard. »Er hilft uns gewiss.«

Das Mädchen mochte den Schmied. Auf dem Rückweg vom Kloster seinerzeit im Sommer hatte er sie beruhigt, dass der Bär sich nicht auf den Bauernhof trauen würde. Dazu sei er zu schüchtern. Lieschen hatte lachen müssen – ein schüchterner Bär!

Wie Schwester Hildegard vermutet hatte, war Ulrich sofort bereit zu helfen. Er trug Griseldis vorsichtig auf sein Fuhrwerk. Lieschen packte für sich und ihre Mutter rasch deren wenige Besitztümer in einen alten Mehlsack und folgte den Erwachsenen.

Auf dem Disibodenberg öffnete Hildegard ihnen die Tür zum Klausengebäude. Nun würde Lieschen es also betreten! Die Nonne führte sie und den Hufschmied, der ihre Mutter wieder behutsam auf dem Arm trug, in eine Speisekammer hinter der großen Feuerstelle der Küche im Erdgeschoss.

Eine sehr junge Nonne sah die Neuankömmlinge verwundert an.

»Adelgundis, wo ist Jutta?«, erkundigte sich Hildegard bei ihr.

»Ich glaube, sie ist noch in der Kapelle und …«

»Nein, ich bin hier«, kam es von der Küchentür.

Lieschen erschrak, als sie die ausgemergelte Frau in ihrer Nonnenkleidung dort stehen sah. Sie musste gut ein halbes Jahrzehnt älter als Hildegard sein. Mit ihren großen braunen Augen war sie bestimmt einmal sehr hübsch gewesen, doch jetzt war ihr Gesicht eingefallen, wirkte ein wenig wie ein mit Pergament überzogener Totenkopf.

Zitternd vor Aufregung hörte Lieschen zu, wie Hildegard ihrer Vorsteherin von Griseldis’ Unfall erzählte und darum bat, sie und deren Tochter hinter der Küche wohnen zu lassen, bis das Bein verheilt war.

Mit einer merkwürdigen Gleichgültigkeit in der Stimme sagte Jutta nur: »Ich werde Abt Folkard um Erlaubnis bitten – wenn es ihm wieder besser geht.«

Lieschen fiel auf, dass die Klausenleiterin auf die Arbeitstasche des Schmieds starrte, aus der sein großer Hammer ragte.

»Ich gehe zurück in die Kapelle«, murmelte Jutta schließlich geistesabwesend und verließ, einer Schlafwandlerin gleich, die Küche.

Kurz darauf half Lieschen Hildegard, Trude und Adelgundis, die wenigen Vorräte aus der Speisekammer, in der ihre Mutter auf einem der beiden Strohlager ruhte, in einer Küchentruhe zu verstauen. Sie wandte sich an Hildegard: »Was tut Eure Vorsteherin in der Kapelle? Betet sie?«

»Unter anderem«, antwortete Hildegard vage. »Sie leistet dort Nachtwachen.«

»Bei eisiger Kälte«, ergänzte Trude mit Bitterkeit in der Stimme.

»Aber was gibt es dort zu bewachen?«, wunderte sich Lieschen.

»Sie quält sich. Manchmal geißelt sie sich auch mit einer Peitsche«, wisperte die Sommersprossige und sah sich ängstlich um.

Das Kind erschauderte. »Warum tut sie das?«

»Sie hofft, durch die Qual Jesus nahezukommen«, erläuterte Hildegard.

»Weil der auch am Kreuz gelitten hat?«, erinnerte sich Lieschen an die traurige Karfreitagsgeschichte.

Trude nickte. »Ja, unsere Mutter Oberin hofft auf die Unio mystica.«

Wieder dieses Lateinerisch! Hildegard bemerkte den ratlosen Blick des Mädchens und übersetzte: »Geheimnisvolle Vereinigung bedeutet das. Jutta sehnt sich sehr nach göttlichen Zeichen.« Mit düsterem Blick fügte sie hinzu: »Dabei können einen solche Visionen sehr beunruhigen, wenn man sie bekommt.«

»Was sind Visionen?«, erkundigte sich das Kind.

Trude warf Hildegard einen Hilfe suchenden Blick zu.

Die erklärte: »Das sind Bilder, die Gott einem zeigt. Aber nur die Person, die eine Vision bekommt, sieht all das, andere Menschen nicht. Man nennt sie auch Gesichte oder Schauungen.«

Lieschen spürte, dass dieses Gespräch die Nonne sehr traurig machte, und sie fragte sich, warum das so war.

Während sich die Nonnen zum Tageswechsel ihrem Matutin-Stundengebet widmeten, lag Lieschen neben ihrer Mutter auf der rasch mit Stroh eingerichteten Lagerstatt. Griseldis’ ruhiges, gleichmäßiges Atmen beruhigte die Tochter zwar, aber sie hatte trotzdem Schwierigkeiten einzuschlafen. Es mochte an diesem Ort liegen, den sie unfreiwillig gegen den vertrauten und sicheren Bauernhof eingetauscht hatten.

Diesen seltsamen Ort, an dem die Nonnen mehrmals am Tag miteinander beten mussten, dafür auch mitten in der Nacht aufstanden – mit einer Vorsteherin, die sich selbst quälte, um Jesus näher zu sein.

*

Einige Tage später wurde Lieschen vom Gesang der Christusbräute geweckt. Es klang himmlisch, wie seinerzeit Hildegards Melodie bei ihrem ersten Aufeinandertreffen im Sommer, nur diesmal vielstimmig. Dabei wurden die Schwestern von einem Instrument begleitet, das dem Mädchen unbekannt war. Sie richtete sich auf und sah, dass ihre Mutter ebenfalls aufgewacht war und Tränen in den Augen hatte.

»Hast du Schmerzen?«, fragte Lieschen besorgt.

Griseldis schüttelte den Kopf. »Der Gesang ist so wundervoll. Das Schönste am Klosterleben. Ich habe früher oft vor der Klause gestanden, um ihn zu hören.«

Ihre Tochter lauschte weiter der Musik. »Was ist das wohl für ein Instrument?«

»Ich denke, es ist ein Psalterium, eine Art Holzbrett mit Saiten darauf.«

»Ich könnte mich in die Kapelle schleichen und nachschauen«, schlug Lieschen unternehmungslustig vor.

»Mach das«, stimmte ihre Mutter zu und deutete auf ihr Bein. »Ich kann es nicht – noch nicht.«

Als Lieschen kurz darauf in den Gebetsraum lugte, sah sie die Nonnen ganz in ihren Gesang vertieft. Schwester Trude spielte das Instrument, auf das in der Tat Griseldis’ Beschreibung zutraf.

Schließlich beendeten die Schwestern ihren Gesang und verließen die Kapelle. Lieschen ging auf Schwester Adelgundis zu. Die gutmütige Tochter eines Herzogs war sechzehn Jahre alt. Wie Schwester Trude hatte sie hellgrüne Augen und Sommersprossen. Ob ihre kurz geschorenen Haare unter dem Schleier wohl kastanienfarben oder rot waren?

»Na, bereit für deine neue Aufgabe?«, fragte Adelgundis gutmütig lächelnd.

Da Lieschen gebeten hatte, sich in der Klause nützlich machen zu dürfen, war sie von Mater Jutta der jungen Adelgundis als Hilfe in der Küche zugeteilt worden.

»Ja, das bin ich«, antwortete Lieschen.

Nicht alle der adeligen Mitschwestern waren so freundlich zu ihr wie Adelgundis. Die ältere Beata beispielsweise hatte sich beschwert, dass sie gleich zwei »Bauerntrampel« beherbergten, wie sie es ausdrückte. Als Hildegard abgelehnt hatte, Lieschen und deren Mutter fortzuschicken, war Beata laut Trude sogleich zu Jutta gegangen, um ihr Ziel zu erreichen – zum Glück bisher vergeblich.

»Das Instrument, das Schwester Trude gespielt hat, ist das ein Psalterium?«, fragte Lieschen.

Adelgundis bejahte. »Mater Jutta musste angeblich monatelang beim Abt betteln, dass wir es bekommen. Am Ende konnte Klosterschreiber Volmar ihn dazu überreden.«

Plötzlich wurde den beiden Mädchen der Weg zur Küche durch einen hochgewachsenen, ziemlich jungen Mönch versperrt. Er hatte wache Augen, und seine hervorstechende Nase erinnerte Lieschen an einen Raubvogel. Davon abgesehen war er eigentlich recht hübsch. Doch im Blick des drahtigen Mannes zeigte sich ein derartiger Zorn, dass sie erschrocken zurückwich. Was hatte er hier in der Frauenklause zu suchen?

»Wo ist Schwester Jutta?«, knurrte der Mönch.

»In der Kapelle«, entgegnete Lieschen hastig. »Ich bringe Euch zu ihr.«

Sie wollte dem Ordensbruder vorausgehen, doch am Eingang des Kirchleins stieß er sie grob zur Seite. Sie beobachtete, wie er mit großen Schritten auf die betende Vorsteherin zuging.

»Mater Jutta, ihr dürft ab sofort nicht mehr singen!«, rief er aufgebracht.

Die erschöpft aussehende Nonne drehte sich zu ihm um. »Bruder Helenger«, erkannte sie und fragte mit bangem Blick: »Ist es so weit?«

»Ja, die Stunde seiner Abberufung ist nah.«

Jutta schien von dieser Nachricht zutiefst schockiert. Sie stützte sich schwer atmend an der Mauer ab. Bruder Helenger warf Lieschen einen bösen Blick zu und verscheuchte sie mit einer einzigen Bewegung seines Kinns.

Abt Folkard musste im Sterben liegen, Lieschen hatte bereits Gerüchte unter den Nonnen darüber gehört, dass er todkrank war. Rasch eilte sie in die Küche. Vielleicht konnte sie von Adelgundis mehr erfahren.

»Es ist ein schweres Erbe hier in der Küche, Schwester Walburga muss die beste Köchin der Welt gewesen sein«, erzählte die junge Nonne beim gemeinsamen Zubereiten einer Linsen- und Bohnensuppe. »Gott hat sie viel zu früh zu sich gerufen.«

»Und jetzt liegt wohl euer Abt im Sterben?«, versuchte Lieschen das Gespräch umzulenken. »Ich habe sein Husten gestern Nacht bis hierher gehört.«

Adelgundis nickte seufzend. »Ja, leider. Er hat das Kloster acht Jahre lang weise geführt und seine Pfründe ausgebaut.«

»Es ist wirklich gut, dass wir hier immer genug zu essen haben«, meinte Lieschen.

»Oh, glaub mir, drüben im Vaterkloster haben sie wesentlich mehr. Wir Nonnen sind ganz und gar von den Almosen der Mönche abhängig. Wegen Meisterin Juttas gutem Ruf schließen sich uns ja immer mehr adelige Schwestern an, aber all ihre üppigen Mitgiften gehen an das Männerkloster.«

In diesem Augenblick ertönte zu Lieschens Erstaunen von den Mönchsgebäuden her die Glocke. Die Klausnerinnen durften zwar nur durch ein kleines Fenster bei der Messe und den Gebeten der Mönche zusehen, doch Lieschen wusste, dass es zu dieser Stunde keinen Anlass gab, die Kirchenglocken zu läuten. Warum also erklangen sie nun so unerwartet? Adelgundis war beim ersten Schlag erstarrt, hatte das Reinigen der Bohnen unterbrochen und hauchte: »O Gott, das ist die Totenglocke.«

Lieschen erschauderte, und in diesem Augenblick betrat Trude aufgebracht die Küche. »Habt ihr das gehört?«, wisperte sie. »Abt Folkard muss gestorben sein. Jetzt ist das ganze Kloster in tödlicher Gefahr.« Sie schluchzte auf, und dann war sie auch schon wieder hinausgeeilt.

»Was meint sie damit?«, fragte Lieschen.

»Bis zur Wahl eines fähigen Nachfolgers ist das Kloster schutzlos den weltlichen Vögten ausgeliefert«, erinnerte Adelgundis mit ernster Miene. »Es heißt, die warten nur darauf, es gierig auszusaugen wie ein Blutegel. Wir Schwestern haben ja keinerlei eigene Mittel – wenn es dem Mönchskloster also schlecht geht, ist unser Leben in Gefahr.«

Lieschen begann zu zittern. Ihre Mutter war immer noch nicht in der Lage zu laufen. Sie waren völlig von den Nonnen abhängig, und mit ihrer Sicherheit konnte es jetzt wohl jeden Augenblick zu Ende sein!

3. Kapitel

Mitten in der Nacht drang ein gequälter Frauenschrei durch die Räume der karg eingerichteten Klause.

Lieschen hatte bei Griseldis in der winzigen Kammer hinter der Küche keinen Schlaf gefunden und schließlich durch das vergitterte Fenster im Erdgeschoss hinaus in die Winterlandschaft gesehen. Wie in jener Nacht, als Mutter und Tochter hier Zuflucht gefunden hatten, tobte ein Schneesturm; heute allerdings blitzte und donnerte es sogar gelegentlich. Gewitter im Winter, das hatte Lieschen noch nie erlebt. Sie war schon vor dem Unwetter unruhig gewesen, dabei sollte sie eigentlich erleichtert sein. Gestern Abend hatten die Mönche endlich – wie von Meisterin Jutta prophezeit – Folkards bisherige rechte Hand, den Cellarer Bruder Kuno, zu seinem Nachfolger gewählt.

Lieschen hatte sich zunächst einmal von Adelgundis erklären lassen, was ein Cellarer überhaupt tat. »Das ist der Kellermeister des Klosters«, hatte sie erläutert. »Er kümmert sich um die Vorräte und die Bekleidung der Mönche.«

Lieschen ging davon aus, dass jemand mit diesen Aufgaben das Kloster ja bestens kennen müsse. Insofern war die Wahl des bisherigen Cellarers also eigentlich ein Grund zur Erleichterung. Hildegard hatte auch zuversichtlich erklärt, der neue Abt werde mindestens so wehrhaft sein wie Folkard. Kuno werde den Weltlichen, die mit gierigen Händen nach dem Kloster und seinen Pfründen griffen, verlässlich trotzen.

Doch nun dieser grässliche Schrei!

Da Griseldis friedlich zu schlafen schien und von dem beunruhigenden Laut nichts mitbekommen hatte, begab sich ihre Tochter allein zur Treppe, die zur Kapelle, Juttas Einzelzelle und dem Schlafsaal der übrigen Nonnen hinaufführte. Dort stand Hildegard besorgt inmitten des Raums.

»Kam das von hier?«, flüsterte Lieschen besorgt.

Hildegard schüttelte den Kopf, da erhob sich Schwester Trude von einem der zehn Strohlager, auf denen ihre Mitschwestern lagen. Offensichtlich war sie als Einzige der anderen Nonnen aufgewacht.

»Was für ein Höllenschrei! Das war bestimmt ein Dämon«, hauchte Trude voll Grausen. »Er kommt, um uns zu holen.«

Doch die Ältere schüttelte energisch den Kopf. »Nein, das war Juttas Stimme.«

Gefolgt von der ängstlichen Schwester Trude und Lieschen eilte Hildegard in die Einzelzelle der Klausenvorsteherin hinüber. Sie war leer, doch das Winseln der Frau war trotz der Windgeräusche deutlich zu hören. Dann ein Klopfen und erneut ein markerschütternder Schrei!

»Das kam aus der Kapelle«, erkannte Trude.

Als sie in den Gebetsraum stürzten, bot sich den Nonnen und der Küchenhilfe ein schrecklicher Anblick: Ihre geliebte Meisterin Jutta von Sponheim lag auf einem mannshohen Holzkreuz. Sie hatte sich offenbar einen schweren Nagel in die linke Handfläche geschlagen, alles war voller Blut, es floss in Strömen. Auch in den übereinandergelegten Füßen steckte ein monströser Nagel. Lieschen fragte sich, wie Jutta es bei den gewiss unerträglichen Schmerzen noch fertiggebracht hatte, sich einen weiteren in die Handfläche zu schlagen.

»Was tust du nur?«, rief Hildegard. »Trude, bring Verbandszeug, schnell! Und Essig und Wein!«

Lieschen versuchte, einen Grund zu finden, warum ein Mensch sich so etwas antat. Sie hatte mitbekommen, dass Jutta von Sponheim vor Trauer um Abt Folkard wie von Sinnen gewesen war. Dies hatte die zehn übrigen Nonnen in noch größere Unruhe versetzt.

Trude war vor Entsetzen erstarrt und reagierte nicht sofort auf Hildegards Bitte. Für einen Augenblick schien die Zeit stehen geblieben zu sein. Die klirrende Kälte ließ den Atem kleine Wolken bilden. Endlich stürzte Trude los, um das Geforderte zu holen.

Hildegard kniete bei der halbseitig gekreuzigten Jutta nieder, um sich die Wunden anzusehen, doch die Vorsteherin packte sie mit der rechten Hand am Ärmel, zog sie zu sich herunter und drückte ihr den schweren Holzhammer in die Hand. »Auf, Hildegard, vollende es!«

Die kämpfte mit den Tränen.

Jutta verdrehte entrückt die Augen. »Die Wunden des Herrn, der heilige Schmerz«, faselte sie wie im Taumel. »Meine Abberufung ist nah.«

Hildegard versuchte vergeblich, an den Nägeln zu zerren. Da fiel Lieschens Blick auf die Ledertasche mit Werkzeug, die neben Jutta lag. Darin fand sie eine große Eisenzange, die sie Hildegard mit fragendem Blick reichte. Die nickte dankbar und begann sogleich, die Nägel aus den Füßen und der linken Hand Juttas zu ziehen. Anfangs wollte die Meisterin sich wehren, glitt dann aber rasch in die Arme einer gnädigen Ohnmacht. Trude kam mit Leinenstoff, Essig und Wein zurück, und Hildegard begann, damit die tiefen Wunden zu waschen und zu verbinden.

Inzwischen waren auch die anderen acht Schwestern erwacht und hereingekommen. Unterdrückte Schreie, Schluchzen, Entsetzen. Die Nonnen trugen die bewusstlose Klausenleiterin in ihre Zelle.

»Wir müssen im Männerkloster Bescheid geben«, bestimmte Hildegard.

»Ich gehe!«, rief Trude beflissen, offenbar froh, dem schrecklichen Anblick ihrer verwundeten Herrin zu entkommen.

Verzweifelt sah Hildegard durch das Fenster in die Landschaft hinaus. Der Wind wirbelte die Schneeflocken wild durcheinander, alles war in seltsam rötliches Licht getaucht. Die Baugerüste am Männerkloster ächzten und knirschten, schienen dem Sturm aber standzuhalten.

Schließlich näherten sich schwere Schritte der Kammer der Verwundeten. Trude brachte den frisch gewählten Abt Kuno herein. Es war ein stämmiger Mann mit Schnauzbart und stattlichem Bauchumfang. In dessen Gefolge befanden sich sein junger Gehilfe Bruder Helenger und der bärtige Klosterschreiber Volmar.

»Was habt Ihr mit Eurer Praeposita angestellt?«, rief Helenger vorwurfsvoll.

Lieschen hatte sich auch den Begriff Praeposita bereits von Adelgundis erklären lassen: Es war das lateinische Wort für Vorsteherin.

»Wir Schwestern haben gar nichts getan«, verteidigte sich Hildegard. »Mater Jutta hat versucht, sich selbst zu kreuzigen.«

»Wie sollte ihr das gelingen?«, hakte der Gehilfe des Abts argwöhnisch nach. Lieschen wusste von Hildegard, dass man die rechte Hand der Klosterleitung als »Adlatus« bezeichnete, was natürlich wieder ein lateinisches Wort war.

»Lieber Bruder Helenger«, mischte sich der Klosterschreiber ein. »Wir haben keinen Grund, Schwester Hildegards Worte anzuzweifeln. Es ist uns wohlbekannt, dass Mater Jutta sich in der Vergangenheit schon oft selbst kasteit hat.«

Hildegard sah Bruder Volmar dankbar an. Seiner bleichen Haut nach zu urteilen, hielt sich der Schreiber selten an der frischen Luft auf. Er hatte große Ohren, einen drahtigen Vollbart und einen lockigen Haarkranz, war von eher kleinem Wuchs und etwa in Hildegards Alter.

Der neue Abt stimmte seinem Schreiber zu. »Jutta zwingt sich häufig, nachts wach zu bleiben. Unzählige Gebete für die Lebenden und die Verstorbenen – weit mehr, als es die Regel Benedikts verlangt.«

Hildegard nickte. »Jeden Tag den gesamten Psalter, oft sogar zwei- oder dreimal. Auch in der größten Winterkälte mit nackten Füßen – bis zur völligen Erschöpfung. Deshalb wird sie oft todkrank.«

»Wegen ihrer Selbstkasteiungen ging es ihr vor acht Jahren schon einmal so schlecht, dass sie zu sterben drohte«, fiel Volmar ein. »Abt Adalhaun schob ihren schlechten Zustand damals auf das Fehlen von Fleisch in ihrer Ernährung. Er befahl ihr, welches zu essen, sie behauptete, das dürfe sie nicht.«

»Aber die sechsunddreißigste Regel unseres Vaters Benedikt erlaubt Kranken ausdrücklich Fleischspeisen zu ihrer Genesung«, entgegnete Abt Kuno. »Daran hat mein seliger Vorgänger Jutta seinerzeit erinnert. Die hat aber in ihrem Fieber behauptet, das treffe auf sie nicht zu.«

»In der Dämmerung geschah dann etwas Wunderbares: Ein großer Wasservogel setzte sich an ihr Fenster, der ist hier in der Gegend eigentlich sehr selten«, erinnerte sich Hildegard. »Als wir Nonnen ihn morgens fanden, machte er keinerlei Anstalten zur Flucht, blickte uns nur ganz ruhig an – wie ein zahmes Haustier.«

Volmar lächelte. »Und dann habt ihr Vater Adalhaun überzeugt, er könne so Jutta zum Essen überreden. Er war dankbar für euren verzweifelten Einfall. ›Jutta, es steht Euch jetzt wohl an, mit dem Gottesgeschenk dieses Wasservogels gestärkt zu werden‹, hat er sie ermahnt. ›Das Fleisch des Vogels gilt ja als reiner als das der Landtiere. Weil sie nicht nackt, sondern mit einer Eierschale bedeckt aus der Mutter kriechen.‹«

Hildegard ergänzte: »Den großen Wasservogel haben wir dann für Jutta zubereitet – und bald nach diesem Mahl ging es der Meisterin besser.«

Kuno furchte die Stirn. »Allerdings hat sie damals dem Abt das Versprechen abgenommen, dass weder er noch seine Nachfolger sie je wieder zum Fleischverzehr zwingen dürfen. Daran bin ich gebunden. Dabei würden nahrhafte Speisen ihr sicher Kraft geben, damit diese schauderhaften Wunden heilen. Essen hält schließlich Leib und Seele zusammen.«

»Darf ich versuchen, die Verletzungen mit einer Salbe zu behandeln, damit sie sich nicht entzünden?«, bat Hildegard kleinlaut.

Doch der hagere Klostervorsteher schüttelte den Kopf. »Hier kann nur noch der Herr helfen. Wir werden für Mater Jutta beten.«

Lieschen blieb Hildegards enttäuschter, fast verzweifelter Gesichtsausdruck nicht verborgen.

»Und Ihr bleibt hier, Bruder Volmar!«, wandte sich der Abt an seinen Schreiber. »Erstattet uns regelmäßig Bericht über Juttas Befinden!«

Kaum waren Kuno und sein Adlatus gegangen, wandte sich Volmar an Hildegard: »Ihr habt Heilmittel, um die Wunden zu behandeln?«

»Ja, aber Abt Kuno hat mir ja …«, setzte sie an.

Doch der Schreiber unterbrach sie sogleich: »Ich werde die Schuld auf mich nehmen, falls er es herausfindet. Behandelt Ihr Jutta, wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir dürfen nichts unversucht lassen, sie zu retten.«

»Danke Euch, Bruder Volmar«, freute sich Hildegard. »Lieschen, magst du mich in die Küche begleiten und mir mit den Salben helfen?«

Das ließ sich das Mädchen nicht zweimal sagen.

»Die Wundsalbe besteht vor allem aus Veilchen, Wermut und Ringelblumen«, erzählte Hildegard, während sie kurz darauf ein kleines Tongefäß aus dem Küchenregal nahm.

»Darf ich Euch etwas fragen?«

»Ja, gewiss.«

»Weshalb habt Ihr vorhin Juttas Verletzungen mit Wein und Essig ausgespült?«

»Die reinigen Wunden besser als abgekochtes Wasser allein. Das hat mir der Bruder Infirmar verraten. Zum Glück hat Abt Kuno es nicht mitbekommen. Ich bin mir nicht sicher, ob eine Wundreinigung nicht bereits als Heilkunde gilt.«

Als Hildegard mit dem Töpfchen zu Volmar und der Verletzten zurückgegangen war, beschloss Lieschen, der besorgt wirkenden Schwester Trude beim Fegen der Kleiderkammer zu helfen. Die Nonne hatte ganz rot geweinte Augen.

»Ich wollte immer nur, dass sie mich liebt«, flüsterte sie irgendwann mit versagender Stimme.

»Das habe ich mir auch gewünscht«, kam es von der Tür. Dort stand Hildegard. »Aber Jutta liebt nur den einen.« Dann berichtete sie: »Bruder Volmar ist eingeschlafen. Ich decke ihn besser zu.«

»Und ich dachte immer, du und Jutta redet über alles miteinander«, wunderte sich Trude.

Hildegard lächelte freudlos, während sie ein Schaffell aus einer großen Holztruhe nahm. »Reden ist nicht gerade etwas, das Jutta schätzt.«

»Dabei hätte sie viel Aufregendes zu erzählen«, flüsterte Trude daraufhin schwatzhaft. »Ich habe gehört, dass sie als junge Frau von einem Adeligen entführt wurde, der aus Liebe zu ihr närrisch geworden war. Angeblich hat ihr großer Bruder Meinhard sie damals aus den Fängen des Liebeskranken befreien müssen. Was für ein Jammer, dass sie so schweigsam ist.«

Hildegard schmunzelte. »Sie lebt eben nach den Worten des heiligen Benedikt: Wer viel redet, entgeht der Sünde nicht. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge.«

Trude schwieg auf diese sanfte Spitze hin verstimmt.

Kurz darauf machte sich Lieschen auf den Weg zur Küche, um dort Schwester Adelgundis zu helfen. Sie kam an Juttas Kammer vorbei, in der Hildegard inzwischen den schlafenden Klosterschreiber behutsam mit dem Schafspelz zugedeckt hatte und vor der Lagerstatt ihrer Meisterin auf die Knie gegangen war.

»Verzeih mir, Jutta«, hörte das Mädchen die Nonne verzweifelt flüstern. »Ich bin wohl schuld an deinem Zustand.«

»Wieso denkst du, dass du schuld an ihrer Kreuzigung bist?«

Erschrocken über die Männerstimme trat Lieschen einen Schritt zurück.

Volmar war erwacht, hatte sie auf dem dunklen Gang aber wohl nicht bemerkt; er sah Hildegard fragend an.

Die gestand dem Mönch mit belegter Stimme: »Juttas großes Ziel war es, Visionen vom Herrn zu empfangen, eins mit ihm zu werden. Bisher ist das nie gelungen. Aber eines Tages habe ich ihr gestanden, dass ich …« Ihre Stimme stockte.

»Ja?«, hakte Volmar nach. »Was war mit Euch?«

»Ich empfange Visionen – schon seit ich Kind bin.«

Lieschen hielt den Atem an. Das war es also, was zwischen Hildegard und Jutta gestanden hatte! Volmar beugte sich neugierig nach vorn, und das Mädchen befürchtete, dass er nach ihrem Geständnis Hildegards Richter werden und sie dem Henker ausliefern konnte.

Doch die Augen des Klosterschreibers wirkten gutmütig, als er ermutigend die zitternde Hand der Nonne drückte. Er schien ihre bangen Gedanken zu erraten.

»Wenn Ihr es wünscht, behalte ich Euer Geheimnis für mich, ehrwürdige Schwester«, verkündete er mit seiner eigentümlichen, sehr deutlichen Stimme. Vielleicht las der Klosterschreiber ja häufig laut vor, wenn er Schriften auf Fehler durchsuchte. »Wisst Ihr, der Geist des Herrn weht, wo er will. Es kann also gut sein, dass er sich Euch mitteilt und Jutta eben nicht.«

»Und wenn meine Gesichte gar nicht von Gott stammen?«, gab Hildegard zu bedenken.

Derart niedergeschlagen hatte Elisabeth die sonst so emsige Nonne noch nie erlebt.

»Möchtet Ihr mir etwas über Eure Visionen erzählen?«, fragte Volmar. »Von der ersten Schauung an?«

Nach kurzem Zögern nickte Hildegard. »Wegen der Gesichte war meine Kindheit trotz meiner großen Familie sehr einsam. Dabei ging es mir – verglichen mit den meisten anderen Kindern – ja sehr gut. Rings um mein Elternhaus auf dem reichen Gutshof meines Vaters Hildebert von Bermersheim erstrecken sich Weiden, Äcker und Weingärten. In der Ferne gab es Hänge, teils sanft, teils steil, teils mit auffällig geformten Felsen. Im Wald mit den vielen Eichen habe ich als Kind Pflanzen und Tiere beobachtet. Der Hosenbach fließt mit vielen Windungen durch den Ort und das malerische Tal in den Fischbach unserem Fluss Nahe entgegen. Meine Schwestern und ich sahen beim Melken zu, beim Kalben der Kühe; und wir lernten reiten wie alle adeligen Mädchen. Aber ich …« Hildegard zögerte.

»Aber Ihr wart anders als die übrigen Kinder?«, vergewisserte sich Volmar.

Hildegards Gesichtsausdruck verdunkelte sich bei der Erinnerung. »Das zeigte sich schon, als ich fünf war. Damals sollte Jutta von Sponheim in mein Leben treten. Meine noch lebenden Geschwister Clementia, Rohrich, Drutwin, Hugo, Judda und Odilia tobten ausgelassen herum. Ich stand wie so oft abseits, starrte zum Himmel und murmelte vor mich hin. Rohrich bemerkte mein scheinbares Selbstgespräch und wollte wissen, mit wem ich mich da unterhalte. Na, mit dem Riesen, sagte ich. Meine Geschwister rannten davon. Zunächst befürchtete ich, meine Vision habe sie verschreckt. Doch der Grund war diesmal bloß das Eintreffen des Pferdefuhrwerks aus Sponheim.«

Lieschen war sehr gespannt auf den Bericht über das erste Treffen der liebenswürdigen Nonne und der religiös besessenen Vorsteherin.

»Ihr seid mit Meisterin Jutta verwandt«, erinnerte sich Volmar.

Hildegard bejahte. »Sophia von Sponheim war eine Base und gute Freundin unserer Mutter Mechthild. An jenem Tag brachte die Gräfin ihre elfjährige Tochter Jutta mit. Als sie mir vorgestellt wurde, musste ich kichern. Das Mädchen mochte das Lachen schon damals nicht und fragte mit ernster Miene, was mich so erheiterte. ›Na, eine meiner Schwestern heißt genau wie du ‹, sagte ich. › Nun, vielleicht können wir dann auch wie Schwestern sein‹, schlug Jutta vor. › Möchtest du das?‹ Ich nickte, starrte fasziniert auf ihren Ring mit der Aufschrift »Dolores« und fragte sie nach der Bedeutung des Wortes. Schmerzen! Dass sie gern leide, sagte sie.«

»Dann war das schon so, als die Meisterin elf Jahre jung war?«, wunderte sich Volmar und sah zur Klausenvorsteherin hinüber, die nach wie vor bewusstlos dalag.

»Ja, und um es mir zu erklären, spielte Jutta mir dann mit den Puppen die Geschichte der Kreuzigung vor. Wie von Sinnen hämmerte sie am Ende mit den Strohhänden der einen Puppe auf die auf dem Kreuz liegende ein. Dabei geriet sie in eine Art Verzückung, machte die Schmerzensschreie Jesu nach. Erst nach einer Weile hat sie bemerkt, dass ich weinte und mir mit zugekniffenen Augen die Ohren zuhielt. ›Weine nicht, freue dich, kleine Hildegard‹, meinte sie. ›Es ist dieser Schmerz, der uns Gott näherbringt.‹«

Die Nonne und der Bibliothekar sahen beklommen auf die Vorsteherin hinab, die sich heute, fast drei Jahrzehnte nach dem grausigen Puppenspiel, selbst hatte kreuzigen wollen. Lieschen begann in ihrem Versteck auf dem Gang zu frösteln. Wie unheimlich diese Jutta schon als Kind gewesen sein musste!

4. Kapitel

»Eine eindrucksvolle erste Begegnung«, kommentierte Bruder Volmar.

Hildegard nickte. »Seitdem konnte ich das ernsthafte Mädchen nicht vergessen. Immer öfter kam es zu Besuch und erzählte aus der Heiligen Schrift. Die Geschichten waren nicht jedes Mal so grausam. Und einige schöne Bilder daraus erinnerten mich sehr an die aus meinen Visionen. Aber mir war schon klar geworden: Keines meiner sieben Geschwister konnte die seltsamen Dinge sehen, das beunruhigte mich. Ich hörte auf, ihnen oder der Amme Ruth von meinen Schauungen zu berichten – sie reagierten ja immer mit Unverständnis und Angst. Mir wurde klar, dass diese Gesichte nur ich selbst hatte; sie waren ein Geheimnis, das mich von den anderen Menschen trennte. Deshalb jagten sie mir zunehmend Angst ein.«

»Wann habt Ihr zum ersten Mal mit jemandem darüber gesprochen?«, begehrte Volmar zu wissen.

»Eines Tages war ich mit der Amme bei der Kuhweide unterwegs, da erblickte ich wieder so ein helles Licht. Ich war derart beeindruckt, dass ich einfach nicht mehr schweigen konnte«, erzählte Hildegard. »Alle Angst war vergessen, und ich wurde von einem geheimnisvollen Glücksgefühl durchströmt. ›Frau Amme, seht Ihr auch das schöne Licht?‹ Die wollte davon nichts wissen: ›Nichts sehe ich, gar nichts. Hör endlich auf mit dem Unfug!‹ Sie zerrte mich grob weiter, blieb dann aber vor einer hochträchtigen Kuh stehen. ›Schau mal, kleine Hildegard! Diese Kuh ist ganz dick, weil sie bald ein Kälbchen bekommt.‹ Ich war begeistert. ›Wie schön das Kleine ist!‹, rief ich, ›an Stirn, Rücken und Füßen gefleckt, sonst aber weiß.‹ Die Kinderfrau beäugte mich misstrauisch. ›Woher willst du das wissen?‹ ›Na, ich sehe es doch!‹ Die Amme schüttelte den Kopf. Ich muss ihr so unheimlich gewesen sein – insgeheim verfluchte sie bestimmt den Tag meiner Geburt.«

Lieschen war erleichtert, als Volmar Hildegard die Frage stellte, die ihr selbst auch durch den Kopf ging. »Welche Farbe hatte das Kälbchen denn, als es zur Welt kam?«

Hildegards Stimme war sehr leise, kaum hörbar für die Lauscherin, als sie zugab: »Weiß – nur an Stirn, Rücken und Füßen gefleckt.«

»Oh«, kam es von Volmar, doch er wirkte dabei weder zornig noch ängstlich.

»Meine Mutter Mechthild von Merxheim und die Amme waren sehr beunruhigt, dass meine Vision sich bewahrheitet hatte. Die Amme bekreuzigte sich und bat die Heilige Jungfrau um Beistand. Ich legte mich an jenem Tage verzweifelt vor den Stall und schlug mit meinem Kopf immer wieder gegen die Steinwand, flehte, diese Gesichte mögen endlich für immer aus meinem Hirn verschwinden. Schließlich bin ich mit einer blutenden Wunde am Kopf erschöpft wimmernd liegen geblieben.«

»Als Geschenk hast du die Visionen nie empfunden?«, erkundigte sich Volmar mitleidsvoll.

Hildegard verneinte. »Eher wie eine heimtückische Krankheit. Zweites Gesicht. Drittes Auge. Allerlei Namen hörte ich die Leute dafür wispern. Wohl deshalb dachten meine Eltern, dass ich eine besondere Art der Erziehung benötigte. Und Gott gab ihnen drei Jahre später durch meine Cousine Jutta von Sponheim dazu die Möglichkeit.«

»In unserem Kloster hier«, mutmaßte Volmar, doch Hildegard schüttelte den Kopf.

Ende der Leseprobe