3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: BookRix

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

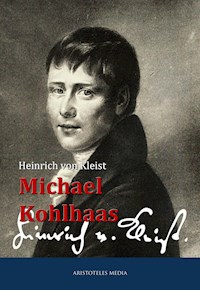

Neben Heinrich von Kleists bekannten Werken Michael Kohlhass und Die Marquise von O. enthält dieses Buch alle anderen Novellen des Dichters.

Inhalt:

Der Zweikampf. Michael Kohlhaas. Das Erdbeben in Chili. Das Bettelweib von Locarno. Die Verlobung in St. Domingo. Die Marquise von O. Die heilige Cäcilie. Der Findling.

In neuer deutscher Rechtschreibung und Korrektur gelesen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Die Novellen

BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenDer Zweikampf

Herzog Wilhelm von Breisach, der, seit seiner heimlichen Verbindung mit einer Gräfin, namens Katharina von Heersbruck, aus dem Hause Alt-Hüningen, die unter seinem Range zu sein schien, mit seinem Halbbruder, dem Grafen Jakob dem Rotbart, in Feindschaft lebte, kam gegen das Ende des vierzehnten Jahrhunderts, da die Nacht des heiligen Remigius zu dämmern begann, von einer in Worms mit dem deutschen Kaiser abgehaltenen Zusammenkunft zurück, worin er sich von diesem Herrn, in Ermangelung ehelicher Kinder, die ihm gestorben waren, die Legitimation eines, mit seiner Gemahlin vor der Ehe erzeugten, natürlichen Sohnes, des Grafen Philipp von Hüningen, ausgewirkt hatte.

Freudiger als während des ganzen Laufs seiner Regierung in die Zukunft blickend, hatte er schon den Park, der hinter seinem Schlosse lag, erreicht, als plötzlich ein Pfeilschuss aus dem Dunkel der Gebüsche hervorbrach und ihm, dicht unter dem Brustknochen, den Leib durchbohrte.

Herr Friedrich von Trota, sein Kämmerer, brachte ihn, über diesen Vorfall äußerst betroffen, mit Hilfe einiger andern Ritter, in das Schloss, wo er nur noch, in den Armen seiner bestürzten Gemahlin, die Kraft hatte, einer Versammlung von Reichsvasallen, die schleunigst, auf Veranlassung der letztem, zusammenberufen worden war, die kaiserliche Legitimationsakte vorzulesen; und nachdem, nicht ohne lebhaften Widerstand, indem, infolge des Gesetzes, die Krone an seinen Halbbruder, den Grafen Jakob den Rotbart, fiel, die Vasallen seinen letzten bestimmten Willen erfüllt und unter dem Vorbehalt, die Genehmigung des Kaisers einzuholen, den Grafen Philipp als Thronerben, die Mutter aber, wegen Minderjährigkeit desselben, als Vormünderin und Regentin anerkannt hatten, legte er sich nieder und starb.

Die Herzogin bestieg nun ohne Weiteres, unter einer bloßen Anzeige, die sie, durch einige Abgeordnete, an ihren Schwager, den Grafen Jakob den Rotbart, tun ließ, den Thron; und was mehrere Ritter des Hofes, welche die abgeschlossene Gemütsart des Letzteren zu durchschauen meinten, vorausgesagt hatten, das traf, wenigstens dem äußeren Anschein nach, ein: Jakob der Rotbart verschmerzte, in kluger Erwägung der obwaltenden Umstände, das Unrecht, das ihm sein Bruder zugefügt hatte; zum Mindesten enthielt er sich aller und jeder Schritte, den letzten Willen des Herzogs umzustoßen, und wünschte seinem jungen Neffen zu dem Thron, den er erlangt hatte, von Herzen Glück.

Er beschrieb den Abgeordneten, die er sehr heiter und freundlich an seine Tafel zog, wie er seit dem Tode seiner Gemahlin, die ihm ein königliches Vermögen hinterlassen, frei und unabhängig auf seiner Burg lebe; wie er die Weiber der angrenzenden Edelleute, seinen eignen Wein und, in Gesellschaft munterer Freunde, die Jagd liebe, und wie ein Kreuzzug nach Palästina, auf welchem er die Sünden einer raschen Jugend, auch leider, wie er zugab, im Alter noch wachsend, abzubüßen dachte, die ganze Unternehmung sei, auf die er noch, am Schluss seines Lebens, hinaussehe.

Vergebens machten ihm seine beiden Söhne, welche in der bestimmten Hoffnung der Thronfolge erzogen worden waren, wegen der Unempfindlichkeit und Gleichgültigkeit, mit welcher er, auf ganz unerwartete Weise, in diese unheilbare Kränkung ihrer Ansprüche willigte, die bittersten Vorwürfe; er wies sie, die noch unbärtig waren, mit kurzen und spöttischen Machtsprüchen zur Ruhe, nötigte sie, ihm, am Tage des feierlichen Leichenbegängnisses, in die Stadt zu folgen und daselbst, an seiner Seite, den alten Herzog, ihren Oheim, wie es sich gebühre, zur Gruft zu bestatten; und nachdem er, im Thronsaal des herzoglichen Palastes, dem jungen Prinzen, seinem Neffen, in Gegenwart der Regentin-Mutter, gleich allen andern Großen des Hofes, die Huldigung geleistet hatte, kehrte er unter Ablehnung aller Ämter und Würden, welche die Letztere ihm antrug, begleitet von den Segnungen des ihn um seine Großmut und Mäßigung doppelt verehrenden Volks, wieder auf seine Burg zurück.

Die Herzogin schritt nun, nach dieser unverhofft glücklichen Beseitigung der ersten Interessen, zur Erfüllung ihrer zweiten Regentenpflicht, nämlich, wegen der Mörder ihres Gemahls, deren man im Park eine ganze Schar wahrgenommen haben wollte, Untersuchungen anzustellen, und prüfte zu diesem Zweck selbst, mit Herrn Godwin von Herrthal, ihrem Kanzler, den Pfeil, der seinem Leben ein Ende gemacht hatte.

Inzwischen fand man an demselben nichts, das den Eigentümer hätte verraten können, außer etwa, dass er, auf befremdende Weise, zierlich und prächtig gearbeitet war. Starke, krause und glänzende Federn steckten in einem Stiel, der, schlank und kräftig, von dunklem Nussbaumholz gedrechselt war; die Bekleidung des vorderen Endes war von glänzendem Messing, und nur die äußerste Spitze selbst, scharf wie die Gräte eines Fisches, war von Stahl.

Der Pfeil schien für die Rüstkammer eines vornehmen und reichen Mannes verfertigt zu sein, der entweder in Fehden verwickelt oder ein großer Liebhaber von der Jagd war; und da man aus einer, dem Knopf eingegrabenen, Jahreszahl ersah, dass dies erst vor Kurzem geschehen sein konnte, so schickte die Herzogin, auf Anraten des Kanzlers, den Pfeil, mit dem Kronsiegel versehen, in alle Werkstätten von Deutschland umher, um den Meister, der ihn gedrechselt hatte, aufzufinden und, falls dies gelang, von demselben den Namen dessen zu erfahren, auf dessen Bestellung er gedrechselt worden war.

Fünf Monden darauf lief an Herrn Godwin, den Kanzler, dem die Herzogin die ganze Untersuchung der Sache übergeben hatte, die Erklärung von einem Pfeilmacher aus Straßburg ein, dass er ein Schock solcher Pfeile, samt dem dazugehörigen Köcher, vor drei Jahren für den Grafen Jakob den Rotbart verfertigt habe.

Der Kanzler, über diese Erklärung äußerst betroffen, hielt dieselbe mehrere Wochen lang in seinem Geheimschrank zurück; zum Teil kannte er, wie er meinte, trotz der freien und ausschweifenden Lebensweise des Grafen, den Edelmut desselben zu gut, als dass er ihn einer so abscheulichen Tat, wie die Ermordung seines Bruders war, hätte für fähig halten sollen; zum Teil auch, trotz vieler andern guten Eigenschaften, die Gerechtigkeit der Regentin zu wenig, als dass er, in einer Sache, die das Leben ihres schlimmsten Feindes galt, nicht mit der größten Vorsicht hätte verfahren sollen.

Inzwischen stellte er unter der Hand, in der Richtung dieser sonderbaren Anzeige, Untersuchungen an, und da er durch die Beamten der Stadtvogtei zufällig ausmittelte, dass der Graf, der seine Burg sonst nie oder nur höchst selten zu verlassen pflegte, in der Nacht der Ermordung des Herzogs daraus abwesend gewesen war, so hielt er es für seine Pflicht, das Geheimnis fallenzulassen und die Herzogin, in einer der nächsten Sitzungen des Staatsrats, von dem befremdenden und seltsamen Verdacht, der durch diese beiden Klagpunkte auf ihren Schwager, den Grafen Jakob den Rotbart, fiel, umständlich zu unterrichten.

Die Herzogin, die sich glücklich pries, mit dem Grafen, ihrem Schwager, auf einem so freundschaftlichen Fuß zu stehen, und nichts mehr fürchtete, als seine Empfindlichkeit durch unüberlegte Schritte zu reizen, gab inzwischen, zum Befremden des Kanzlers, bei dieser zweideutigen Eröffnung nicht das mindeste Zeichen der Freude von sich; vielmehr, als sie die Papiere zweimal mit Aufmerksamkeit überlesen hatte, äußerte sie lebhaft ihr Missfallen, dass man eine Sache, die so ungewiss und bedenklich sei, öffentlich im Staatsrat zur Sprache bringe.

Sie war der Meinung, dass ein Irrtum oder eine Verleumdung dabei stattfinden müsse, und befahl, von der Anzeige schlechthin bei den Gerichten keinen Gebrauch zu machen.

Ja, bei der außerordentlichen, fast schwärmerischen Volksverehrung, deren der Graf, nach einer natürlichen Wendung der Dinge, seit seiner Ausschließung vom Throne genoss, schien ihr auch dieser bloße Vortrag im Staatsrat äußerst gefährlich; und da sie voraussah, dass ein Stadtgeschwätz darüber zu seinen Ohren kommen würde, so schickte sie, von einem wahrhaft edelmütigen Schreiben begleitet, die beiden Klagpunkte, die sie das Spiel eines sonderbaren Missverständnisses nannte, samt dem, worauf sie sich stützen sollten, zu ihm hinaus, mit der bestimmten Bitte, sie, die im Voraus von seiner Unschuld überzeugt sei, mit aller Widerlegung derselben zu verschonen.

Der Graf, der eben mit einer Gesellschaft von Freunden bei der Tafel saß, stand, als der Ritter, mit der Botschaft der Herzogin, zu ihm eintrat, verbindlich von seinem Sessel auf; aber kaum, während die Freunde den feierlichen Mann, der sich nicht niederlassen wollte, betrachteten, hatte er in der Wölbung des Fensters den Brief überlesen, als er die Farbe wechselte und die Papiere mit den Worten den Freunden übergab:

»Brüder, seht, welch eine schändliche Anklage, auf den Mord meines Bruders, wider mich zusammengeschmiedet worden ist!«

Er nahm dem Ritter, mit einem funkelnden Blick, den Pfeil aus der Hand und setzte, die Vernichtung seiner Seele verbergend, inzwischen die Freunde sich unruhig um ihn versammelten, hinzu, dass in der Tat das Geschoss sein gehöre und auch der Umstand, dass er in der Nacht des heiligen Remigius aus seinem Schloss abwesend gewesen, gegründet sei!

Die Freunde fluchten über diese hämische und niederträchtige Arglistigkeit; sie schoben den Verdacht des Mordes auf die verruchten Ankläger selbst zurück, und schon waren sie im Begriff, gegen den Abgeordneten, der die Herzogin, seine Frau, in Schutz nahm, beleidigend zu werden, als der Graf, der die Papiere noch einmal überlesen hatte, indem er plötzlich unter sie trat, ausrief: »Ruhig, meine Freunde!« – und damit nahm er sein Schwert, das im Winkel stand, und übergab es dem Ritter mit den Worten, dass er sein Gefangener sei!

Auf die betroffene Frage des Ritters, ob er recht gehört und ob er in der Tat die beiden Klagpunkte, die der Kanzler aufgesetzt, anerkenne, antwortete der Graf: »Ja! ja! ja!« – Inzwischen hoffe er der Notwendigkeit überhoben zu sein, den Beweis seiner Unschuld anders als vor den Schranken eines förmlich von der Herzogin niedergesetzten Gerichts zu führen.

Vergebens bewiesen die Ritter, mit dieser Äußerung höchst unzufrieden, dass er in diesem Fall wenigstens keinem andern, als dem Kaiser, von dem Zusammenhang der Sache Rechenschaft zu geben brauche; der Graf, der sich, in einer sonderbar plötzlichen Wendung der Gesinnung, auf die Gerechtigkeit der Regentin berief, bestand darauf, sich vor dem Landestribunal zu stellen, und schon, indem er sich aus ihren Armen losriss, rief er, aus dem Fenster hinaus, nach seinen Pferden, willens, wie ersagte, dem Abgeordneten unmittelbar in die Ritterhaft zu folgen, als die Waffengefährten ihm gewaltsam, mit einem Vorschlag, den er endlich annehmen musste, in den Weg traten.

Sie setzten in ihrer Gesamtzahl ein Schreiben an die Herzogin auf, forderten als ein Recht, das jedem Ritter in solchem Falle zustehe, freies Geleit für ihn und boten ihr zur Sicherheit, dass er sich dem von ihr errichteten Tribunal stellen, auch allem, was dasselbe über ihn verhängen möchte, unterwerfen würde, eine Bürgschaft von 20000 Mark Silbers an.

Die Herzogin, auf diese unerwartete und unbegreifliche Erklärung, hielt es, bei den abscheulichen Gerüchten, die bereits über die Veranlassung der Klage im Volk herrschten, für das Ratsamste, mit gänzlichem Zurücktreten ihrer eignen Person, dem Kaiser die ganze Streitsache vorzulegen.

Sie schickte ihm, auf den Rat des Kanzlers, sämtliche über den Vorfall lautende Aktenstücke zu und bat, in seiner Eigenschaft als Reichsoberhaupt ihr die Untersuchung in einer Sache abzunehmen, in der sie selber als Partei befangen sei.

Der Kaiser, der sich wegen Verhandlungen mit der Eidgenossenschaft gerade damals in Basel aufhielt, willigte in diesen Wunsch; er setzte daselbst ein Gericht von drei Grafen, zwölf Rittern und zwei Gerichtsassessoren nieder; und nachdem er dem Grafen Jakob dem Rotbart, dem Antrag seiner Freunde gemäß, gegen die dargebotene Bürgschaft von 20000 Mark Silbers freies Geleit zugestanden hatte, forderte er ihn auf, sich dem erwähnten Gericht zu stellen und demselben über die beiden Punkte: wie der Pfeil, der, nach seinem eignen Geständnis, sein gehöre, in die Hände des Mörders gekommen, auch: an welchem dritten Ort er sich in der Nacht des heiligen Remigius aufgehalten habe, Red und Antwort zu geben.

Es war am Montag nach Trinitatis, als der Graf Jakob der Rotbart, mit einem glänzenden Gefolge von Rittern, der an ihn ergangenen Aufforderung gemäß, in Basel vor den Schranken des Gerichts erschien und sich daselbst, mit Übergehung der ersten, ihm, wie er vorgab, gänzlich unauflöslichen Frage, in Bezug auf die zweite, welche für den Streitpunkt entscheidend war, folgendermaßen fasste: »Edle Herren!« und damit stützte er seine Hände auf das Geländer und schaute aus seinen kleinen blitzenden Augen, von rötlichen Augenwimpern überschattet, die Versammlung an.

»Ihr beschuldigt mich, der von seiner Gleichgültigkeit gegen Krone und Zepter Proben genug gegeben hat, der abscheulichsten Handlung, die begangen werden kann, der Ermordung meines, mir in der Tat wenig geneigten, aber darum nicht minder teuren Bruders; und als einen der Gründe, worauf ihr eure Anklage stützt, führt ihr an, dass ich in der Nacht des heiligen Remigius, da jener Frevel verübt ward, gegen eine durch viele Jahre beobachtete Gewohnheit, aus meinem Schlosse abwesend war.

Nun ist mir gar wohl bekannt, was ein Ritter der Ehre solcher Damen, deren Gunst ihm heimlich zuteil wird, schuldig ist; und wahrlich, hätte der Himmel nicht, aus heiterer Luft, dies sonderbare Verhängnis über mein Haupt zusammengeführt, so würde das Geheimnis, das in meiner Brust schläft, mit mir gestorben, zu Staub verwest und erst auf den Posaunenruf des Engels, der die Gräber sprengt, vor Gott mit mir erstanden sein.

Die Frage aber, die kaiserliche Majestät durch euren Mund an mein Gewissen richtet, macht, wie ihr wohl selbst einseht, alle Rücksichten und alle Bedenklichkeiten zuschanden; und weil ihr denn wissen wollt, warum es weder wahrscheinlich noch auch selbst möglich sei, dass ich an dem Mord meines Bruders teilgenommen, so vernehmt, dass ich in der Nacht des heiligen Remigius, also zur Zeit, da er verübt worden, heimlich bei der schönen, in Liebe mir ergebenen Tochter des Landdrosts Winfried von Breda, Frau Wittib Littegarde von Auerstein, war.«

Nun muss man wissen, dass Frau Wittib Littegarde von Auerstein, so wie die schönste, so auch, bis auf den Augenblick dieser schmählichen Anklage, die unbescholtenste und makelloseste Frau des Landes war. Sie lebte, seit dem Tode des Schlosshauptmanns von Auerstein, ihres Gemahls, den sie wenige Monden nach ihrer Vermählung an einem ansteckenden Fieber verloren hatte, still und eingezogen auf der Burg ihrs Vaters; und nur auf den Wunsch dieses alten Herrn, der sie gern wieder vermählt zu sehen wünschte, ergab sie sich darin, dann und wann bei den Jagdfesten und Banketten zu erscheinen, welche von der Ritterschaft der umliegenden Gegend, und hauptsächlich von Herrn Jakob dem Rotbart, angestellt wurden.

Viele Grafen und Herren, aus den edelsten und begütertsten Geschlechtern des Landes, fanden sich, mit ihren Werbungen, bei solchen Gelegenheiten um sie ein, und unter diesen war ihr Herr Friedrich von Trota, der Kämmerer, der ihr einst auf der Jagd gegen den Anlauf eines verwundeten Ebers tüchtigerweise das Leben gerettet hatte, der teuerste und liebste; inzwischen hatte sie sich aus Besorgnis, ihren beiden auf die Hinterlassenschaft ihres Vermögens rechnenden Brüdern dadurch zu missfallen, aller Ermahnungen ihres Vaters ungeachtet, noch nicht entschließen können, ihm ihre Hand zu geben.

Ja, als Rudolph, der ältere von beiden, sich mit einem reichen Fräulein aus der Nachbarschaft vermählte und ihm, nach einer dreijährigen kinderlosen Ehe, zur großen Freude der Familie, ein Stammhalter geboren ward, so nahm sie, durch manche deutliche und undeutliche Erklärung bewogen, von Herrn Friedrich, ihrem Freunde, in einem unter vielen Tränen abgefassten Schreiben förmlich Abschied und willigte, um die Einigkeit des Hauses zu erhalten, in den Vorschlag ihres Bruders, den Platz als Äbtissin in einem Frauenstift einzunehmen, das unfern ihrer väterlichen Burg an den Ufern des Rheins lag.

Gerade um die Zeit, da bei dem Erzbischof von Straßburg dieser Plan betrieben ward und die Sache im Begriff war, zur Ausführung zu kommen, war es, als der Landdrost, Herr Winfried von Breda, durch das von dem Kaiser eingesetzte Gericht, die Anzeige von der Schande seiner Tochter Littegarde und die Aufforderung erhielt, dieselbe zur Verantwortung gegen die von dem Grafen Jakob wider sie angebrachte Beschuldigung nach Basel zu befördern.

Man bezeichnete ihm, im Verlauf des Schreibens, genau die Stunde und den Ort, in welchem der Graf, seinem Vorgeben gemäß, bei Frau Littegarde seinen Besuch heimlich abgestattet haben wollte, und schickte ihm sogar einen von ihrem verstorbenen Gemahl herrührenden Ring mit, den er beim Abschied, zum Andenken an die verflossene Nacht, aus ihrer Hand empfangen zu haben versicherte.

Nun litt Herr Winfried eben, am Tage der Ankunft dieses Schreibens, an einer schweren und schmerzvollen Unpässlichkeit des Alters; er wankte, in einem äußerst gereizten Zustande, an der Hand seiner Tochter im Zimmer umher, das Ziel schon ins Auge fassend, das allem, was Leben atmet, gesteckt ist; dergestalt, dass ihn, bei Überlesung dieser fürchterlichen Anzeige, der Schlag augenblicklich rührte und er, indem er das Blatt fallen ließ, mit gelähmten Gliedern auf den Fußboden niederschlug.

Die Brüder, die gegenwärtig waren, hoben ihn bestürzt vom Boden auf und riefen einen Arzt herbei, der, zu seiner Pflege, in den Nebengebäuden wohnte; aber alle Mühe, ihn wieder ins Leben zurückzubringen, war umsonst, er gab, während Frau Littegarde besinnungslos in dem Schoß ihrer Frauen lag, seinen Geist auf, und diese, da sie erwachte, hatte auch nicht den letzten bittersüßen Trost, ihm ein Wort zur Verteidigung ihrer Ehre in die Ewigkeit mitgegeben zu haben.

Das Schrecken der beiden Brüder über diesen heillosen Vorfall und ihre Wut über die der Schwester angeschuldigte und leider nur zu wahrscheinliche Schandtat, die ihn veranlasst hatte, war unbeschreiblich. Denn sie wussten nur zu wohl, dass Graf Jakob der Rotbart ihr in der Tat, während des ganzen vergangenen Sommers, angelegentlich den Hof gemacht hatte; mehrere Turniere und Bankette waren bloß ihr zu Ehren von ihm angestellt, und sie, auf eine schon damals sehr anstößige Weise, vor allen andern Frauen, die er zur Gesellschaft zog, von ihm ausgezeichnet worden.

Ja, sie erinnerten sich, dass Littegarde, gerade um die Zeit des besagten Remigiustages, eben diesen von ihrem Gemahl herstammenden Ring, der sich jetzt, auf sonderbare Weise, in den Händen des Grafen Jakob wiederfand, auf einem Spaziergang verloren zu haben vorgegeben hatte; dergestalt, dass sie nicht einen Augenblick an der Wahrhaftigkeit der Aussage, die der Graf vor Gericht gegen sie abgeleistet hatte, zweifelten.

Vergebens – inzwischen unter den Klagen des Hofgesindes die väterliche Leiche weggetragen ward – umklammerte sie, nur um einen Augenblick Gehör bittend, die Knie ihrer Brüder; Rudolph, vor Entrüstung flammend, fragte sie, indem er sich zu ihr wandte, ob sie einen Zeugen für die Nichtigkeit der Beschuldigung für sich aufstellen könne, und da sie unter Zittern und Beben erwiderte, dass sie sich leider auf nichts als die Unsträflichkeit ihres Lebenswandels berufen könne, indem ihre Zofe gerade wegen eines Besuchs, den sie in der bewussten Nacht bei ihren Eltern abgestattet, aus ihrem Schlafzimmer abwesend gewesen sei, so stieß Rudolph sie mit Füßen von sich, riss ein Schwert, das an der Wand hing, aus der Scheide und befahl ihr, in missgeschaffner Leidenschaft tobend, indem er Hunde und Knechte herbeirief, augenblicklich das Haus und die Burg zu verlassen.

Littegarde stand, bleich, wie Kreide, vom Boden auf; sie bat, indem sie seinen Misshandlungen schweigend auswich, ihr wenigstens zur Anordnung der erforderten Abreise die nötige Zeit zu lassen; doch Rudolph antwortete weiter nichts, als, vor Wut schäumend: »Hinaus, aus dem Schloss!« dergestalt, dass, da er auf seine eigne Frau, die ihm, mit der Bitte um Schonung und Menschlichkeit, in den Weg trat, nicht hörte und sie, durch einen Stoß mit dem Griff des Schwerts, der ihr das Blut fließen machte, rasend auf die Seite warf, die unglückliche Littegarde, mehr tot als lebendig, das Zimmer verließ; sie wankte, von den Blicken der gemeinen Menge umstellt, über den Hofraum der Schlosspforte zu, wo Rudolph ihr ein Bündel mit Wäsche, wozu er einiges Geld legte, hinausreichen ließ und selbst hinter ihr, unter Flüchen und Verwünschungen, die Torflügel verschloss.

Dieser plötzliche Sturz, von der Höhe eines heiteren und fast ungetrübten Glücks in die Tiefe eines unabsehbaren und gänzlich hilflosen Elends, war mehr, als das arme Weib ertragen konnte.

Unwissend, wohin sie sich wenden solle, wankte sie, gestützt am Geländer, den Felsenpfad hinab, um sich wenigstens für die einbrechende Nacht ein Unterkommen zu verschaffen; doch ehe sie noch den Eingang des Dörfchens, das verstreut im Tale lag, erreicht hatte, sank sie schon, ihrer Kräfte beraubt, auf den Wegrand nieder.

Sie mochte, allen Erdenleiden entrückt, wohl eine Stunde so gelegen haben, und völlige Finsternis deckte schon die Gegend, als sie, umringt von mehreren mitleidigen Einwohnern des Orts, erwachte. Denn ein Knabe, der am Felsenabhang spielte, hatte sie daselbst bemerkt und in dem Hause seiner Eltern von einer so sonderbaren und auffallenden Erscheinung Bericht abgestattet; worauf diese, die von Littegarden mancherlei Wohltaten empfangen hatten, äußerst bestürzt, sie in einer so trostlosen Lage zu wissen, sogleich aufbrachen, um ihr mit Hilfe, so gut es in ihren Kräften stand, beizuspringen.

Sie erholte sich durch die Bemühungen dieser Leute gar bald und gewann auch, bei dem Anblick der Burg, die hinter ihr verschlossen war, ihre Besinnung wieder; sie weigerte sich aber, das Anerbieten zweier Weiber, sie wieder auf das Schloss hinaufzuführen, anzunehmen, und bat nur um die Gefälligkeit, ihr sogleich einen Führer herbeizuschaffen, um ihre Wanderung fortzusetzen.

Vergebens stellten ihr die Leute vor, dass sie in ihrem Zustande keine Reise antreten könne; Littegarde bestand unter dem Vorwand, dass ihr Leben in Gefahr sei, darauf, augenblicklich die Grenzen des Burggebiets zu verlassen; ja, sie machte, da sich der Haufen um sie, ohne ihr zu helfen, immer vergrößerte, Anstalten, sich mit Gewalt loszureißen und sich allein, trotz der Dunkelheit der hereinbrechenden Nacht, auf den Weg zu begeben; dergestalt, dass die Leute notgedrungen, aus Furcht, von der Herrschaft, falls ihr ein Unglück zustieße, dafür in Anspruch genommen zu werden, in ihren Wunsch willigten und ihr ein Fuhrwerk herbeischafften, das mit ihr, auf die wiederholt an sie gerichtete Frage, wohin sie sich denn eigentlich wenden wolle, nach Basel abfuhr.

Aber schon vor dem Dorfe änderte sie, nach einer aufmerksamere Erwägung der Umstände, ihren Entschluss und befahl ihrem Führer umzukehren und sie nach der nur wenige Meilen entfernten Trotenburg zu fahren. Denn sie fühlte wohl, dass sie ohne Beistand gegen einen solchen Gegner, wie der Graf Jakob der Rotbart war, vor dem Gericht zu Basel nichts ausrichten würde; und niemand schien ihr des Vertrauens, zur Verteidigung ihrer Ehre aufgerufen zu werden, würdiger, als ihr wackerer, ihr in Liebe, wie sie wohl wusste, immer noch ergebener Freund, der treffliche Kämmerer Herr Friedrich von Trota.

Es mochte ohngefähr Mitternacht sein, und die Lichter im Schlosse schimmerten noch, als sie, äußerst ermüdet von der Reise, mit ihrem Fuhrwerk daselbst ankam.

Sie schickte einen Diener des Hauses, der ihr entgegenkam, hinauf, um der Familie ihre Ankunft anmelden zu lassen; doch ehe dieser noch seinen Auftrag vollführt hatte, traten auch schon Fräulein Berta und Kunigunde, Herrn Friedrichs Schwestern, vor die Tür hinaus, die zufällig, in Geschäften des Haushalts, im untern Vorsaal waren.

Die Freundinnen hoben Littegarden, die ihnen gar wohlbekannt war, unter freudigen Begrüßungen vom Wagen und führten sie, obschon nicht ohne einige Beklemmung, zu ihrem Bruder hinauf, der, in Akten, womit ihn ein Prozess überschüttete, versenkt, an einem Tische saß.

Aber wer beschreibt das Erstaunen Friedrichs, als er auf das Geräusch, das sich hinter ihm erhob, sein Antlitz wandte und Frau Littegarden, bleich und entstellt, ein wahres Bild der Verzweiflung, vor ihm auf Knien niedersinken sah.

»Meine teuerste Littegarde!«, rief er, indem er aufstand und sie vom Fußboden erhob. »Was ist Euch widerfahren?«

Littegarde, nachdem sie sich auf einen Sessel niedergelassen hatte, erzählte ihm, was vorgefallen; welch eine verruchte Anzeige der Graf Jakob der Rotbart, um sich von dem Verdacht wegen Ermordung des Herzogs zu reinigen, vor dem Gericht zu Basel in Bezug auf sie vorgebracht habe; wie die Nachricht davon ihrem alten, eben an einer Unpässlichkeit leidenden Vater augenblicklich den Nervenschlag zugezogen, an welchem er auch, wenige Minuten darauf, in den Armen seiner Söhne verschieden sei; und wie diese in Entrüstung darüber rasend, ohne auf das, was sie zu ihrer Verteidigung vorbringen könne, zu hören, sie mit den entsetzlichsten Misshandlungen überhäuft und zuletzt, gleich einer Verbrecherin, aus dem Hause gejagt hätten.

Sie bat Herrn Friedrich, sie unter einer schicklichen Begleitung nach Basel zu befördern und ihr daselbst einen Rechtsgehilfen anzuweisen, der ihr, bei ihrer Erscheinung vor dem von dem Kaiser eingesetzten Gericht, mit klugem und besonnenem Rat gegen jene schändliche Beschuldigung zur Seite stehen könne.

Sie versicherte, dass ihr aus dem Munde eines Parthers oder Persers, den sie nie mit Augen gesehen, eine solche Behauptung nicht hätte unerwarteter kommen können als aus dem Munde des Grafen Jakobs des Rotbarts, indem ihr derselbe, seines schlechten Rufs sowohl als seiner äußeren Bildung wegen, immer in der tiefsten Seele verhasst gewesen sei und sie die Artigkeiten, die er sich, bei den Festgelagen des vergangenen Sommers, zuweilen die Freiheit genommen ihr zu sagen, stets mit der größten Kälte und Verachtung abgewiesen habe.

»Genug, meine teuerste Littegarde!«, rief Herr Friedrich, indem er mit edlem Eifer ihre Hand nahm und an seine Lippen drückte. »Verliert kein Wort zur Verteidigung und Rechtfertigung Eurer Unschuld! In meiner Brust spricht eine Stimme für Euch, weit lebhafter und überzeugender als alle Versicherungen, ja selbst als alle Rechtsgründe und Beweise, die Ihr vielleicht, aus der Verbindung der Umstände und Begebenheiten, vor dem Gericht zu Basel für Euch aufzubringen vermögt. Nehmt mich, weil Eure ungerechten und ungroßmütigen Brüder Euch verlassen, als Euren Freund und Bruder an und gönnt mir den Ruhm, Euer Anwalt in dieser Sache zu sein; ich will den Glanz Eurer Ehre vor dem Gericht zu Basel und vor dem Urteil der ganzen Welt wiederherstellen!«

Damit führte er Littegarden, deren Tränen vor Dankbarkeit und Rührung bei so edelmütigen Äußerungen heftig flossen, zu Frau Helenen, seiner Mutter, hinauf, die sich bereits in ihr Schlafzimmer zurückgezogen hatte; er stellte sie dieser würdigen alten Dame, die ihr mit besonderer Liebe zugetan war, als eine Gastfreundin vor, die sich, wegen eines Zwistes, der in ihrer Familie ausgebrochen, entschlossen habe, ihren Aufenthalt während einiger Zeit auf seiner Burg zu nehmen; man räumte ihr noch in derselben Nacht einen ganzen Flügel des weitläufigen Schlosses ein, erfüllte aus dem Vorrat der Schwestern die Schränke, die sich darin befanden, reichlich mit Kleidern und Wäsche für sie, wies ihr auch, ganz ihrem Range gemäß, eine anständige, ja prächtige Dienerschaft an, und schon am dritten Tage befand sich Herr Friedrich von Trota, ohne sich über die Art und Weise, wie er seinen Beweis vor Gericht zu führen gedachte, auszulassen, mit einem zahlreichen Gefolge von Reisigen und Knappen auf der Straße nach Basel.

Inzwischen war von den Herren von Breda, Littegardens Brüdern, ein Schreiben, den auf der Burg stattgehabten Vorfall anbetreffend, bei dem Gericht zu Basel eingelaufen, worin sie das arme Weib, sei es nun, dass sie dieselbe wirklich für schuldig hielten oder dass sie sonst Gründe haben mochten, sie zu verderben, ganz und gar, als eine überwiesene Verbrecherin, der Verfolgung der Gesetze preisgaben.

Wenigstens nannten sie die Verstoßung derselben aus der Burg, unedelmütiger- und unwahrhaftigerweise, eine freiwillige Entweichung; sie beschrieben, wie sie sogleich, ohne irgendetwas zur Verteidigung ihrer Unschuld aufbringen zu können, auf einige entrüstete Äußerungen, die ihnen entfahren wären, das Schloss verlassen habe; und waren, bei der Vergeblichkeit aller Nachforschungen, die sie beteuerten, ihrethalb angestellt zu haben, der Meinung, dass sie jetzt wahrscheinlich, an der Seite eines dritten Abenteurers, in der Welt umirre, um das Maß ihrer Schande zu erfüllen.

Dabei trugen sie, zur Ehrenrettung der durch sie beleidigten Familie, darauf an, ihren Namen aus der Geschlechtstafel des Bredaschen Hauses auszustreichen, und begehrten, unter weitläufigen Rechtsdeduktionen, sie, zur Strafe wegen so unerhörter Vergehungen, aller Ansprüche auf die Verlassenschaft des edlen Vaters, den ihre Schande ins Grab gestürzt, für verlustig zu erklären.

Nun waren die Richter zu Basel zwar entfernt, diesem Antrag, der ohnehin gar nicht vor ihr Forum gehörte, zu willfahren; da inzwischen der Graf Jakob, beim Empfang dieser Nachricht, von seiner Teilnahme an dem Schicksal Littegardens die unzweideutigsten und entscheidendsten Beweise gab und heimlich, wie man erfuhr, Reiter ausschickte, um sie aufzusuchen und ihr einen Aufenthalt auf seiner Burg anzubieten, so setzte das Gericht in die Wahrhaftigkeit seiner Aussage keinen Zweifel mehr und beschloss, die Klage, die wegen Ermordung des Herzogs über ihm schwebte, sofort aufzuheben.

Ja, diese Teilnahme, die er der Unglücklichen in diesem Augenblick der Not schenkte, wirkte selbst höchst vorteilhaft auf die Meinung des in seinem Wohlwollen für ihn sehr wankenden Volks; man entschuldigte jetzt, was man früherhin schwer gemissbilligt hatte, die Preisgebung einer ihm in Liebe ergebenen Frau vor der Verachtung der Welt, und fand, dass ihm unter so außerordentlichen und ungeheuren Umständen, da es ihm nichts Geringeres als Leben und Ehre galt, nichts übriggeblieben sei als rücksichtslose Aufdeckung des Abenteuers, das sich in der Nacht des heiligen Remigius zugetragen hatte.

Demnach ward, auf ausdrücklichen Befehl des Kaisers, der Graf Jakob der Rotbart von Neuem vor Gericht geladen, um feierlich, bei offnen Türen, von dem Verdacht, zur Ermordung des Herzogs mitgewirkt zu haben, freigesprochen zu werden.

Eben hatte der Herold, unter den Hallen des weitläufigen Gerichtssaals, das Schreiben der Herren von Breda abgelesen, und das Gericht machte sich bereit, dem Schluss des Kaisers gemäß, in Bezug auf den ihm zur Seite stehenden Angeklagten, zu einer förmlichen Ehrenerklärung zu schreiten, als Herr Friedrich von Trota vor die Schranken trat und sich, auf das allgemeine Recht jedes unparteiischen Zuschauers gestützt, den Brief auf einen Augenblick zur Durchsicht ausbat.

Man willigte, während die Augen alles Volks auf ihn gerichtet waren, in seinen Wunsch; aber kaum hatte Herr Friedrich aus den Händen des Herolds das Schreiben erhalten, als er das, nach einem flüchtig hineingeworfenen Blick, von oben bis unten zerriss und die Stücken, samt seinem Handschuh, die er zusammenwickelte, mit der Erklärung dem Grafen Jakob dem Rotbart ins Gesicht warf; dass er ein schändlicher und niederträchtiger Verleumder und er entschlossen sei, die Schuldlosigkeit Frau Littegardens an dem Frevel, den er ihr vorgeworfen, auf Tod und Leben, vor aller Welt, im Gottesurteil zu beweisen!

Graf Jakob der Rotbart, nachdem er, blass im Gesicht, den Handschuh aufgenommen, sagte:

»So gewiss wie Gott gerecht, im Urteil der Waffen, entscheidet, so gewiss werde ich dir die Wahrhaftigkeit dessen, was ich, Frau Littegarden betreffend, notgedrungen verlautbart, im ehrlichen ritterlichen Zweikampf beweisen!

Erstattet, edle Herren«, sprach er, indem er sich zu den Richtern wandte, »Kaiserlicher Majestät Bericht von dem Einspruch, welchen Herr Friedrich getan und ersucht sie, uns Stunde und Ort zu bestimmen, wo wir uns, mit dem Schwert in der Hand, zur Entscheidung dieser Streitsache begegnen können!«

Demgemäß schickten die Richter, unter Aufhebung der Session, eine Deputation, mit dem Bericht über diesen Vorfall, an den Kaiser ab; und da dieser durch das Auftreten Herrn Friedrichs, als Verteidiger Littegardens, nicht wenig in seinem Glauben an die Unschuld des Grafen irregeworden war, so rief er, wie es die Ehrengesetze erforderten, Frau Littegarden, zur Beiwohnung des Zweikampfs, nach Basel, und setzte zur Aufklärung des sonderbaren Geheimnisses, das über dieser Sache schwebte, den Tag der heiligen Margarete als die Zeit und den Schlossplatz zu Basel als den Ort an, wo beide, Herr Friedrich von Trota und der Graf Jakob der Rotbart, in Gegenwart Frau Littegardens einander treffen sollten.

Eben ging, diesem Schluss gemäß, die Mittagssonne des Margaretentages über die Türme der Stadt Basel, und eine unermessliche Menschenmenge, für welche man Bänke und Gerüste zusammengezimmert hatte, war auf dem Schlossplatz versammelt, als, auf den dreifachen Ruf des vor dem Altan der Kampfrichter stehenden Herolds, beide, von Kopf zu Fuß in schimmerndes Erz gerüstet, Herr Friedrich und der Graf Jakob, zur Ausfechtung ihrer Sache in die Schranken traten.

Fast die ganze Ritterschaft von Schwaben und der Schweiz war auf der Rampe des im Hintergrund befindlichen Schlosses gegenwärtig; und auf dem Balkon desselben saß, von seinem Hofgesinde umgeben, der Kaiser selbst, nebst seiner Gemahlin und den Prinzen und Prinzessinnen, seinen Söhnen und Töchtern.

Kurz vor Beginn des Kampfes, während die Richter Licht und Schatten zwischen den Kämpfern teilten, traten Frau Helena und ihre beiden Töchter Berta und Kunigunde, welche Littegarden nach Basel begleitet hatten, noch einmal an die Pforten des Platzes und baten die Wächter, die daselbst standen, um die Erlaubnis, eintreten und mit Frau Littegarden, welche, einem uralten Gebrauch gemäß, auf einem Gerüst innerhalb der Schranken saß, ein Wort sprechen zu dürfen.

Denn obschon der Lebenswandel dieser Dame die vollkommenste Achtung und ein ganz uneingeschränktes Vertrauen in die Wahrhaftigkeit ihrer Versicherungen zu erfordern schien, so stürzte doch der Ring, den der Graf Jakob aufzuweisen hatte, und noch mehr der Umstand, dass Littegarde ihre Kammerzofe, die Einzige, die ihr hätte zum Zeugnis dienen können, in der Nacht des heiligen Remigius beurlaubt hatte, ihre Gemüter in die lebhafteste Besorgnis; sie beschlossen, die Sicherheit des Bewusstseins, das der Angeklagten inwohnte, im Drang dieses entscheidenden Augenblicks noch einmal zu prüfen und ihr die Vergeblichkeit, ja Gotteslästerlichkeit des Unternehmens, falls wirklich eine Schuld ihre Seele drückte, auseinanderzusetzen, sich durch den heiligen Ausspruch der Waffen, der die Wahrheit unfehlbar ans Licht bringen würde, davon reinigen zu wollen.

Und in der Tat hatte Littegarde alle Ursache, den Schritt, den Herr Friedrich jetzt für sie tat, wohl zu überlegen; der Scheiterhaufen wartete ihrer sowohl als ihres Freundes, des Ritters von Trota, falls Gott sich im eisernen Urteil nicht für ihn, sondern für den Grafen Jakob den Rotbart und für die Wahrheit der Aussage entschied, die derselbe vor Gericht gegen sie abgeleistet hatte.

Frau Littegarde, als sie Herrn Friedrichs Mutter und Schwestern zur Seite eintreten sah, stand, mit dem ihr eigenen Ausdruck von Würde, der durch den Schmerz, welcher über ihr Wesen verbreitet war, noch rührender ward, von ihrem Sessel auf und fragte sie, indem sie ihnen entgegenging, was sie in einem so verhängnisvollen Augenblick zu ihr führe.

»Mein liebes Töchterchen«, sprach Frau Helena, indem sie dieselbe auf die Seite führte, »wollt Ihr einer Mutter, die keinen Trost im öden Alter als den Besitz ihres Sohnes hat, den Kummer ersparen, ihn an seinem Grabe beweinen zu müssen; Euch, ehe noch der Zweikampf beginnt, reichlich beschenkt und ausgestattet, auf einen Wagen setzen und eins von unsern Gütern, das jenseits des Rheins liegt und Euch anständig und freundlich empfangen wird, von uns zum Geschenk annehmen?«

Littegarde, nachdem sie ihr, mit einer Blässe, die ihr über das Antlitz flog, einen Augenblick starr ins Gesicht gesehen hatte, bog, sobald sie die Bedeutung dieser Worte in ihrem ganzen Umfang verstanden hatte, ein Knie vor ihr.

»Verehrungswürdigste und vortreffliche Frau!«, sprach sie. »Kommt die Besorgnis, dass Gott sich, in dieser entscheidenden Stunde, gegen die Unschuld meiner Brust erklären werde, aus dem Herzen Eures edlen Sohnes?«

»Weshalb?«, fragte Frau Helena.

»Weil ich ihn in diesem Falle beschwöre, das Schwert, das keine vertrauensvolle Hand führt, lieber nicht zu zücken und die Schranken, unter welchem schicklichen Vorwand es sei, seinem Gegner zu räumen, mich aber, ohne dem Gefühl des Mitleids, von dem ich nichts annehmen kann, ein unzeitiges Gehör zu geben, meinem Schicksal, das ich in Gottes Hand stelle, zu überlassen!«

»Nein!«, sagte Frau Helena verwirrt. »Mein Sohn weiß von nichts! Es würde ihm, der vor Gericht sein Wort gegeben hat, Eure Sache zu verfechten, wenig anstehen, Euch jetzt, da die Stunde der Entscheidung schlägt, einen solchen Antrag zu machen. Im festen Glauben an Eure Unschuld steht er, wie Ihr seht, bereits zum Kampf gerüstet, dem Grafen, Eurem Gegner, gegenüber; es war ein Vorschlag, den wir uns, meine Töchter und ich, in der Bedrängnis des Augenblicks, zur Berücksichtigung aller Vorteile und Vermeidung alles Unglücks ausgedacht haben.«

»Nun«, sagte Frau Littegarde, indem sie die Hand der alten Dame, unter einem heißen Kuss, mit ihren Tränen befeuchtete, »so lasst ihn sein Wort lösen! Keine Schuld befleckt mein Gewissen; und ginge er ohne Helm und Harnisch in den Kampf, Gott und alle seine Engel beschirmen ihn!«

Und damit stand sie vom Boden auf und führte Frau Helena und ihre Töchter auf einige innerhalb des Gerüstes befindliche Sitze, die hinter dem mit rotem Tuch beschlagenen Sessel, auf dem sie sich selbst niederließ, aufgestellt waren.

Hierauf blies der Herold, auf den Wink des Kaisers, zum Kampf, und beide Ritter, Schild und Schwert in der Hand, gingen aufeinander los.

Herr Friedrich verwundete gleich auf den ersten Hieb den Grafen; er verletzte ihn mit der Spitze seines nicht eben langen Schwertes da, wo zwischen Arm und Hand die Gelenke der Rüstung ineinandergriffen; aber der Graf, der, durch die Empfindung geschreckt, zurücksprang und die Wunde untersuchte, fand, dass, obschon das Blut heftig floss, doch nur die Haut obenhin geritzt war; dergestalt, dass er auf das Murren der auf der Rampe befindlichen Ritter, über die Unschicklichkeit dieser Aufführung, wieder vordrang und den Kampf, mit erneuerten Kräften, einem völlig Gesunden gleich, wieder fortsetzte.

Jetzt wogte zwischen beiden Kämpfern der Streit, wie zwei Sturmwinde einander begegnen, wie zwei Gewitterwolken, ihre Blitze einander zusendend, sich treffen, und, ohne sich zu vermischen, unter dem Gekrach häufiger Donner, getürmt umeinander herumschweben.

Herr Friedrich stand, Schild und Schwert vorstreckend, auf dem Boden, als ob er darin Wurzel fassen wollte, da; bis an die Sporen grub er sich, bis an die Knöchel und Waden, in dem, von seinem Pflaster befreiten, absichtlich aufgelockerten Erdreich ein, die tückischen Stöße des Grafen, der, klein und behänd, gleichsam von allen Seiten zugleich angriff, von seiner Brust und seinem Haupt abwehrend.

Schon hatte der Kampf, die Augenblicke der Ruhe, zu welcher Entatmung beide Parteien zwang, mitgerechnet, fast eine Stunde gedauert, als sich von Neuem ein Murren unter den auf dem Gerüst befindlichen Zuschauern erhob. Es schien, es galt diesmal nicht dem Grafen Jakob, der es an Eifer, den Kampf zu Ende zu bringen, nicht fehlen ließ, sondern Herrn Friedrichs Einpfählung auf einem und demselben Fleck, und seiner seltsamen, dem Anschein nach fast eingeschüchterten, wenigstens starrsinnigen Enthaltung alles eignen Angriffs.

Herr Friedrich, obschon sein Verfahren auf guten Gründen beruhen mochte, fühlte dennoch zu leise, als dass er es nicht sogleich gegen die Forderung derer, die in diesem Augenblick über seine Ehre entschieden, hätte aufopfern sollen; er trat mit einem mutigen Schritt aus dem sich von Anfang herein gewählten Standpunkt und der Art natürlicher Verschanzung, die sich um seinen Fußtritt gebildet hatte, hervor, über das Haupt seines Gegners, dessen Kräfte schon zu sinken anfingen, mehrere derbe und ungeschwächte Streiche, die derselbe jedoch unter geschickten Seitenbewegungen mit seinem Schild aufzufangen wusste, daniederschmetternd.

Aber schon in den ersten Momenten dieses dergestalt veränderten Kampfes hatte Herr Friedrich ein Unglück, das die Anwesenheit höherer, über den Kampf waltender Mächte nicht eben anzudeuten schien; er stürzte, den Fußtritt in seinen Sporen verwickelnd, stolpernd abwärts, und während er unter der Last des Helmes und des Harnisches, die seine oberen Teile beschwerten, mit in dem Staub vorgestützter Hand in die Knie sank, stieß ihm Graf Jakob der Rotbart, nicht eben auf die edelmütigste und ritterlichste Weise, das Schwert in die dadurch bloßgegebene Seite.

Herr Friedrich sprang, mit einem Laut des augenblicklichen Schmerzes, von der Erde empor. Er drückte sich zwar den Helm in die Augen und machte, das Antlitz rasch seinem Gegner wieder zuwendend, Anstalten, den Kampf fortzusetzen, aber während er sich, mit vor Schmerz krummgebeugtem Leibe, auf seinen Degen stützte und Dunkelheit seine Augen umfloss, stieß ihm der Graf seinen Flamberg, noch zweimal dicht unter dem Herzen, in die Brust; worauf er, von seiner Rüstung umrasselt, zu Boden schmetterte und Schwert und Schild neben sich niederfallen ließ.

Der Graf setzte ihm, nachdem er die Waffen über die Seite geschleudert, unter einem dreifachen Tusch der Trompeten, den Fuß auf die Brust; und inzwischen alle Zuschauer, der Kaiser selbst an der Spitze, unter dumpfen Ausrufungen des Schreckens und Mitleidens, von ihren Sitzen aufstanden, stürzte sich Frau Helena, im Gefolge ihrer beiden Töchter, über ihren teuern, sich in Staub und Blut wälzenden Sohn.

»O mein Friedrich!«, rief sie, an seinem Haupt jammernd niederkniend; während Frau Littegarde ohnmächtig und besinnungslos durch zwei Häscher von dem Boden des Gerüstes, auf welchen sie herabgesunken war, aufgehoben und in ein Gefängnis getragen ward.

Und »O die Verruchte«, setzte sie hinzu, »die Verworfene, die, das Bewusstsein der Schuld im Busen, hierher zu treten und den Arm des treuesten und edelmütigsten Freundes zu bewaffnen wagt, um ihr ein Gottesurteil, in einem ungerechten Zweikampf, zu erstreiten!«

Und damit hob sie den geliebten Sohn, inzwischen die Töchter ihn von seinem Harnisch befreiten, wehklagend vom Boden auf und suchte ihm das Blut, das aus seiner edlen Brust vordrang, zu stillen.

Aber Häscher traten auf Befehl des Kaisers herbei, die auch ihn, als einen dem Gesetz Verfallenen, in Verwahrsam nahmen; man legte ihn, unter Beihilfe einiger Ärzte, auf eine Bahre und trug ihn, unter der Begleitung einer großen Volksmenge, gleichfalls in ein Gefängnis, wohin Frau Helena jedoch und ihre Töchter die Erlaubnis bekamen, ihm, bis an seinen Tod, an dem niemand zweifelte, folgen zu dürfen.

Es zeigte sich aber gar bald, dass Herrn Friedrichs Wunden, so lebensgefährliche und zarte Teile sie auch berührten, durch eine besondere Fügung des Himmels nicht tödlich waren; vielmehr konnten die Ärzte, die man ihm zugeordnet hatte, schon wenige Tage darauf die bestimmte Versicherung an die Familie geben, dass er am Leben erhalten werden würde, ja, dass er, bei der Stärke seiner Natur, binnen weniger Wochen, ohne irgendeine Verstümmelung an seinem Körper zu erleiden, wiederhergestellt sein würde.

Sobald ihm seine Besinnung, deren ihn der Schmerz während langer Zeit beraubte, wiederkehrte, war seine an die Mutter gerichtete Frage unaufhörlich, was Frau Littegarde mache.

Er konnte sich der Tränen nicht enthalten, wenn er sich dieselbe in der Öde des Gefängnisses, der entsetzlichsten Verzweiflung zum Raube hingegeben, dachte, und forderte die Schwestern, indem er ihnen liebkosend das Kinn streichelte, auf, sie zu besuchen und sie zu trösten.

Frau Helena, über die Äußerung betroffen, bat ihn, diese Schändliche und Niederträchtige zu vergessen; sie meinte, dass das Verbrechen, dessen der Graf Jakob vor Gericht Erwähnung getan und das nun durch den Ausgang des Zweikampfes ans Tageslicht gekommen, verziehen werden könne, nicht aber die Schamlosigkeit und Frechheit, mit dem Bewusstsein dieser Schuld, ohne Rücksicht auf den edelsten Freund, den sie dadurch ins Verderben stürze, das geheiligte Urteil Gottes, gleich einer Unschuldigen, für sich aufzurufen.

»Ach, meine Mutter«, sprach der Kämmerer, »wo ist der Sterbliche, und wäre die Weisheit aller Zeiten sein, der es wagen darf, den geheimnisvollen Spruch, den Gott in diesem Zweikampf getan hat, auszulegen!«

»Wie?«, rief Frau Helena. »Blieb der Sinn dieses göttlichen Spruchs dir dunkel? Hast du nicht, auf eine nur leider zu bestimmte und unzweideutige Weise, dem Schwert deines Gegners im Kampf unterlegen?«

»Sei es!«, versetzte Herr Friedrich. »Auf einen Augenblick unterlag ich ihm. Aber ward ich durch den Grafen überwunden? Leb ich nicht? Blühe ich nicht, wie unter dem Hauch des Himmels, wunderbar wieder empor, vielleicht in wenig Tagen schon mit der Kraft doppelt und dreifach ausgerüstet, den Kampf, in dem ich durch einen nichtigen Zufall gestört ward, von Neuem wieder aufzunehmen?«

»Törichter Mensch!«, rief die Mutter. »Und weißt du nicht, dass ein Gesetz besteht, nach welchem ein Kampf, der einmal nach dem Ausspruch der Kampfrichter abgeschlossen ist, nicht wieder zur Ausfechtung derselben Sache vor den Schranken des göttlichen Gerichts aufgenommen werden darf?«

»Gleichviel!«, versetzte der Kämmerer unwillig. »Was kümmern mich diese willkürlichen Gesetze der Menschen? Kann ein Kampf, der nicht bis an den Tod eines der beiden Kämpfer fortgeführt worden ist, nach jeder vernünftigen Schätzung der Verhältnisse für abgeschlossen gehalten werden, und dürfte ich nicht, falls mir ihn wieder aufzunehmen gestattet wäre, hoffen, den Unfall, der mich betroffen, wieder herzustellen und mir mit dem Schwert einen ganz andern Spruch Gottes zu erkämpfen, als den, der jetzt beschränkter- und kurzsichtigerweise dafür angenommen wird?«

»Gleichwohl«, entgegnete die Mutter bedenklich, »sind diese Gesetze, um welche du dich nicht zu kümmern vorgibst, die waltenden und herrschenden; sie üben, verständig oder nicht, die Kraft göttlicher Satzungen aus und überliefern dich und sie, wie ein verabscheuungswürdiges Frevelpaar, der ganzen Strenge der peinlichen Gerichtsbarkeit.«

»Ach«, rief Herr Friedrich, »das eben ist es, was mich Jammervollen in Verzweiflung stürzt! Der Stab ist, einer Überwiesenen gleich, über sie gebrochen; und ich, der ihre Tugend und Unschuld vor der Welt erweisen wollte, bin es, der dies Elend über sie gebracht, ein heilloser Fehltritt in die Riemen meiner Sporen, durch den Gott mich vielleicht, ganz unabhängig von ihrer Sache, der Sünden meiner eignen Brust wegen, strafen wollte, gibt ihre blühenden Glieder der Flamme und ihr Andenken ewiger Schande preis!«

Bei diesen Worten stieg ihm die Träne heißen männlichen Schmerzes ins Auge; er kehrte sich, indem er sein Tuch ergriff, der Wand zu, und Frau Helena und ihre Töchter knieten in stiller Rührung an seinem Bett nieder und mischten, indem sie seine Hände küssten, ihre Tränen mit den seinigen.

Inzwischen war der Turmwächter, mit Speisen für ihn und die Seinigen, in sein Zimmer getreten, und da Herr Friedrich ihn fragte, wie sich Frau Littegarde befinde, vernahm er in abgerissenen und nachlässigen Worten desselben, dass sie auf einem Bündel Stroh liege und noch seit dem Tage, da sie eingesetzt worden, kein Wort von sich gegeben habe.

Herr Friedrich ward durch diese Nachricht in die äußerste Besorgnis gestürzt; er trug ihm auf, der Dame, zu ihrer Beruhigung, zu sagen, dass er, durch eine sonderbare Schickung des Himmels, in seiner völligen Besserung begriffen sei, und bat sich von ihr die Erlaubnis aus, sie nach Wiederherstellung seiner Gesundheit, mit Genehmigung des Schlossvogts, einmal in ihrem Gefängnis besuchen zu dürfen.

Doch die Antwort, die der Turmwächter von ihr, nach mehrmaligem Rütteln derselben am Arm, da sie wie eine Wahnsinnige, ohne zu hören und zu sehen, auf dem Stroh lag, empfangen zu haben vorgab, war: Nein, sie wolle, solange sie auf Erden sei, keinen Menschen mehr sehen – ja, man erfuhr, dass sie noch an demselben Tage dem Schlossvogt, in einer eigenhändigen Zuschrift, befohlen hatte, niemanden, wer es auch sei, den Kämmerer von Trota aber am allerwenigsten, zu ihr zu lassen; dergestalt, dass Herr Friedrich, von der heftigsten Bekümmernis über ihren Zustand getrieben, an einem Tage, an welchem er seine Kraft besonders lebhaft wiederkehren fühlte, mit Erlaubnis des Schlossvogts aufbrach und sich, ihrer Verzeihung gewiss, in Begleitung seiner Mutter und beiden Schwestern, nach ihrem Zimmer verfügte.

Aber wer beschreibt das Entsetzen der unglücklichen Littegarde, als sie sich, bei dem an der Tür entstehenden Geräusch, mit halb offner Brust und aufgelöstem Haar, von dem Stroh, das ihr untergeschüttet war, erhob und statt des Turmwächters, den sie erwartete, den Kämmerer, ihren edlen und vortrefflichen Freund, mit manchen Spuren der ausgestandenen Leiden, eine wehmütige und rührende Erscheinung, an Bertas und Kunigundens Arm bei sich eintreten sah.

»Hinweg!«, rief sie, indem sie sich mit dem Ausdruck der Verzweiflung rückwärts auf die Decken ihres Lagers zurückwarf und die Hände vor ihr Antlitz drückte. »Wenn dir ein Funken von Mitleid im Busen glimmt, hinweg!«

»Wie, meine teuerste Littegarde?«, versetzte Herr Friedrich.

Er stellte sich ihr, gestützt auf seine Mutter, zur Seite und neigte sich in unaussprechlicher Rührung über sie, um ihre Hand zu ergreifen.

»Hinweg!«, rief sie, mehrere Schritte weit auf Knien vor ihm auf dem Stroh zurückbebend. »Wenn ich nicht wahnsinnig werden soll, so berühre mich nicht! Du bist mir ein Gräuel; loderndes Feuer ist minder schrecklich als du!«

»Ich dir ein Gräuel?«, versetzte Herr Friedrich betroffen. »Womit, meine edelmütige Littegarde, hat dein Friedrich diesen Empfang verdient?«