Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: VR Europa

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Segunda Guerra Mundial, 1942. Londres está bajo la constante amenaza de un ataque enemigo. En el barrio de Bethnal Green, Nellie Morris se considera afortunada de poder conservar pequeños restos de normalidad: su familia está ilesa, trabaja como ayudante de la alcaldesa y puede salir con sus amigos. Pero después de un encuentro casual con Ray, un aviador estadounidense, decide ampliar sus horizontes y se lanza a ver mundo. Justo cuando la joven empieza esta nueva y emocionante vida, un terrible accidente en medio de un ataque aéreo pone su vida patas arriba. No solo se verá obligada a enfrentarse a las consecuencias, sino a todo lo que supondrá descubrir la verdad que se esconde detrás de esta tragedia. Cuando toda esperanza parezca perdida, Nellie descubrirá que, contra todo pronóstico, el amor y la justicia pueden triunfar.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 454

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

EL AMOR FLORECE EN LOS DÍAS MÁS OSCUROS…

Segunda Guerra Mundial, 1942. Londres está bajo la constante amenaza de un ataque enemigo. En el barrio de Bethnal Green, Nellie Morris se considera afortunada de poder conservar pequeños restos de normalidad: su familia está ilesa, trabaja como ayudante de la alcaldesa y puede salir con sus amigos. Pero después de un encuentro casual con Ray, un aviador estadounidense, decide ampliar sus horizontes y se lanza a ver mundo.

Justo cuando la joven empieza esta nueva y emocionante vida, un terrible accidente en medio de un ataque aéreo pone su vida patas arriba. No solo se verá obligada a enfrentarse a las consecuencias, sino a todo lo que supondrá descubrir la verdad que se esconde detrás de esta tragedia.

Cuando toda esperanza parezca perdida, Nellie descubrirá que, contra todo pronóstico, el amor y la justicia pueden triunfar.

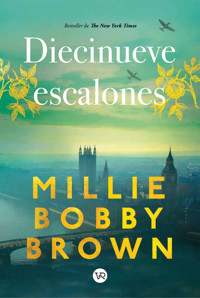

Millie Bobby Brown debuta como autora con esta conmovedora historia de amor, pérdida y resiliencia, basada en la historia de su familia.

MILLIE BOBBY BROWN

Es una actriz británica, galardonada con dos premios Emmy por la serie Stranger things. Ha aparecido en la lista TIME 100 de las personas más influyentes del mundo y es embajadora de UNICEF.

Diecinueve escalones es su primer libro.

Dedicado a quienes perdieron la vida en esta tragedia, a los seres queridos que los sobrevivieron y a mi abuelita Ruth, que me contó esta historia.

Prólogo

Marzo de 1993

Era la primera vez que Nellie volvía a Bethnal Green, su casa de la infancia, después de casi cincuenta años. La primera vez desde que había terminado la guerra. Cuando bajó del metro y puso un pie en el andén, buscando hacia dónde estaba la salida, se sorprendió al ver lo mucho que había cambiado la estación. Aún no estaba terminada ni se habían instalado las vías cuando se usó como refugio antibombas durante la guerra. Ahora, la gente le pasaba afanosamente por al lado mientras ella se aferraba a su maleta, intentando imaginar las miles de literas triples que ocupaban los túneles la última vez que había estado allí. ¿Cuántas noches interminables y llenas de preocupación había pasado allí abajo con su familia durante el Blitz? Demasiadas. Y después, con la guerra más avanzada, habían tenido que refugiarse de los frecuentes bombardeos aéreos.

El tren en el que Nellie había llegado retomó la marcha, con las ruedas repiqueteando contra las vías a medida que cobraba velocidad, dejándola en el andén, rodeada de recuerdos.

Observó que habían cambiado las escaleras mecánicas cuando pisó acero brillante en lugar de los peldaños de madera que había antes, y arrastró la maleta con ruedas hasta el escalón que tenía detrás. Un músico callejero entonaba Bridge Over Troubled Water, y la canción le llegaba a Nellie como un eco. Mientras subía por la escalera, cantaba la canción por lo bajo, recordando que, durante la guerra, a veces les cantaba allí abajo a su familia y amigos. Llegó al vestíbulo y pensó en su querido Billy, a quien se le formaban hoyuelos en las mejillas cuando sonreía. Ese era el lugar en el que muchas veces ella se paraba a hablar con él, a la vez que le prometía a su familia que ya los alcanzaría.

Cuando ya había pasado por los molinetes, giró automáticamente a la izquierda. En aquel entonces, había una sola entrada en la estación inconclusa. Ahora había otra a la derecha, pero si usaba esa, Nellie temía desorientarse al llegar a la calle. Todo era conocido, pero distinto: había carteles publicitarios en las paredes y una máquina expendedora en lugar del comedor del refugio. Le empezó a latir fuerte el corazón al subir los primeros siete escalones hasta el descanso, luego giró a la izquierda y comenzó a subir los diecinueve escalones. Diecinueve. Ahora estaban mucho más iluminados, claro, con un pasamanos central que antes no estaba, pero seguían siendo los mismos diecinueve escalones. Al subir, la invadieron los recuerdos de los cientos de veces que había usado esos escalones, mientras las lágrimas le nublaban la vista y el estómago se le hacía un nudo.

Tenía que salir de la estación, buscar la casa de Bárbara, saludar a su vieja amiga y tomar una taza de té. Babs le había escrito unos meses antes, insistiéndole para que volviera por la conmemoración del quincuagésimo aniversario. A Nellie le había parecido una buena idea, pues allí estaba, después de todos esos años.

Un grupo de jóvenes, al parecer estudiantes universitarios, se abalanzaron escaleras abajo. Nellie se apartó hacia la derecha y quedó pegada a la pared. Respiraba de forma entrecortada, con urgencia, y el corazón le latía con furia, y sabía que eso no se debía al esfuerzo de subir la escalera. Se debía a lo que había pasado allí, cincuenta años antes. La noche que le cambió la vida para siempre. Sujetando la maleta con una mano y agarrándose el pecho con la otra, se encogió de miedo contra la pared, luchando para recuperar el control, haciendo un esfuerzo para recobrar el aliento.

—No te caigas, no te caigas —susurró.

PARTE UNOOtoño e invierno de 1942

Capítulo 1

Era un sábado soleado de septiembre, en un otoño que aún parecía verano. Nellie había trabajado mucho toda la semana, y ese día ansiaba un poco de normalidad, una pequeña muestra de cómo era la vida antes de la guerra. Antes de los bombardeos aéreos, el racionamiento y las incontables noticias lúgubres que se oían por la radio. Estaba llevando a su hermana menor, Flo, de pícnic al parque. Hacía calor, ese calor que da ganas de que el tiempo refresque y caigan las hojas, para después lamentar haber espantado el buen tiempo.

El fresco del otoño no tardaría en llegar, pensó Nellie. Y con él, también vendrían los días oscuros del invierno, en los que saldría del trabajo ya de noche y volvería a su casa dando tumbos por las calles sumidas en la penumbra para ocultarlas de los aviones, con el peligro aguardando en cada esquina.

—Vamos, Flo. Date prisa, así tendremos más tiempo para el pícnic —dijo, estirándole la mano a su hermana.

Caminaron por las calles de Bethnal Green, donde siempre habían vivido, pasando junto a una serie de tiendas de escaparates humildes: ropa de segunda mano, conejo y cordero en la carnicería (¡había quedado muy lejos la última vez que habían comido carne de res!), una cola, aún, en la verdulería para comprar manzanas de los huertos de Kent. En una esquina se alzaban los restos de la pared de una casa bombardeada; una cortina todavía flameaba con tristeza en la ventana. Nellie apartó la vista de los lugares bombardeados, de los cascarones vacíos que alguna vez habían sido el hogar de otras personas. No quería estropear su buen humor pensando en eso.

—¿Cuándo la van a reconstruir? ¿Cuándo volverán a tener casa esas personas? —preguntó Flo, alzando la vista para mirarla.

—Cuando termine la guerra, supongo —suspiró Nellie, colocando bien la cesta que le colgaba del brazo. Pero ella pensaba que era muy poco probable que las personas que habían vivido allí volvieran a su casa. Tal vez habían muerto dentro cuando les cayó la bomba.

—¿Y si la guerra no termina?

Últimamente, los titulares alertaban sobre bombardeos de la Real Fuerza Aérea sobre Múnich, y a Nellie se le revolvía el estómago solo de pensarlo. Siempre que los británicos habían conseguido bombardear una ciudad alemana, no cabía duda de que pronto habría un ataque en represalia. Y por lo general eso quería decir que atacarían Londres. Y, entonces, el East End volvería a estar en peligro.

Su hermana menor, con solo siete años, casi no recordaba lo que era vivir sin guerra, y no parecía que esta fuera a terminar pronto. Así como la guerra le había arrebatado la infancia a Flo, le había robado a Nellie la adolescencia, cuando debería haber estado divirtiéndose sin nada que la preocupara. Aunque ya no era tan terrible como al principio, cuando habían atacado el puerto y los centros industriales, y cuando después, durante el Blitz, Hitler había enviado a los bombarderos a las zonas urbanizadas para intentar quebrantar el espíritu de los británicos. No lo había logrado. Los británicos seguían allí, luchando, y jamás se rendirían, como había dicho el primer ministro cerca del inicio de la guerra. «No nos rendiremos jamás». Nellie levantó el mentón con aire desafiante al recordar el discurso del señor Churchill.

—Algún día lo hará, te lo prometo. Mira, ¡ya casi hemos llegado! —Nellie sonrió, ansiosa por alegrar a su hermana mientras la llevaba por el puente que cruzaba Regent’s Canal para luego entrar a Victoria Park, donde las estatuas de dos perros montaban guardia en la entrada. Como siempre, Flo le dio una palmadita a cada perro al pasar junto a ellos.

En aquellos días, en los que Victoria Park estaba prácticamente ocupado por el ejército, con armas antiaéreas en una parte y un campo de prisioneros de guerra en el otro extremo, había pocos lugares donde se podía sentir verdadera libertad. Aun así, quedaba la pequeña zona de Vicky Park y muchos parques y jardines pequeños escondidos entre las calles. En algunos habían plantado verduras, pero en otros los niños aún podían ir a jugar, y siempre había algún partido de fútbol en alguna parte, en los que los chicos marcaban las porterías con chaquetas.

Un poco más adelante, cruzaron el puentecito que llevaba a una isla minúscula en medio de un estanque.

—Antes no se permitía a los niños venir a esta isla —Nellie le contó a Flo—. Era solamente para adultos.

—¿Nunca viniste a la isla hasta que fuiste adulta? —preguntó Flo, con los ojos como platos.

—En realidad, sí veníamos —respondió Nellie con una sonrisa—. Babs, Billy y yo. Uno distraía al vigilante y los demás corríamos por el puente hasta llegar a la isla. Cuando el vigilante nos descubría, nosotros ya la habíamos recorrido por completo y no le quedaba más remedio que perseguirnos, pero corríamos más rápido, así que no tenía opciones de atraparnos.

Flo rio, y Nellie se echó a reír también. Qué épocas aquellas, antes de la guerra, cuando aún iba a la escuela y Flo era un bebé. En ese entonces, Nellie, su mejor amiga Bárbara y su hermano, Billy, eran inseparables. Los tres tenían casi la misma edad, porque Billy solo le llevaba un año a Nellie y Babs tenía uno menos. Se habían criado juntos. Ahora ella tenía dieciocho, era más o menos adulta, una mujer trabajadora con un empleo importante en el ayuntamiento, pero a veces deseaba seguir siendo niña y poder jugar al escondite en el parque con Billy y Babs.

Como si lo hubiera llamado con el pensamiento, divisó una silueta conocida que caminaba hacia ellas, con una sonrisa de oreja a oreja.

—¡Me parecía que eras tú, Nellie Morris! ¿Vais de pícnic? —exclamó Billy, señalando la cesta que le colgaba del codo.

—Sí, hemos decidido aprovechar el buen tiempo, y a Flo le encanta ir de pícnic.

—Y seguro que también le gustan las cosquillas —dijo Billy, abalanzándose sobre Flo. Ella salió corriendo, entre chillidos, y Nellie se quedó mirándolos, riendo. Billy era como un hermano mayor para ellas, y Nellie lo quería mucho. En momentos como ese, casi era posible olvidar que había una guerra, y esos eran los momentos que le daban fuerza para seguir adelante.

Después de dar una vuelta a la isla, los dos volvieron; Billy jadeaba sin cesar.

—Ya corre demasiado rápido para mí —dijo, resollando un poco.

—Cuidado, Billy. El asma.

Él asintió con la cabeza y cogió unos de los cigarrillos medicinales que siempre llevaba encima. Con unas caladas, la medicación entraba a sus pulmones y detenía la sibilancia.

—Ya lo sé. Enseguida se me pasará. —Encendió un cigarrillo e inhaló profundamente—. Ya está. Ya estoy bien. ¿Qué traéis para comer? —Señaló con un gesto de cabeza la cesta de Nellie, que contenía el pícnic preparado por su madre, Em.

—Unos bocadillos, galletas de mantequilla, agua de cebada y limón. Hay suficiente para tres, si quieres. —No había comida para tres, la verdad es que no, pero se lo ofreció por educación.

Billy negó con la cabeza.

—Me gusta la idea, pero no puedo. Estoy de guardia. Los bombardeos no esperan. —Hizo una reverencia de broma, le revolvió el pelo a Flo y se marchó.

Nellie lo observó mientras pasaba junto a dos mujeres de mediana edad; una de ellas llevaba un caniche con una correa. Se quedaron mirándolo y sacudieron la cabeza en señal de desaprobación, y el perro ladró. No intentaron calmar al animal. Sin duda, las mujeres pensaban que Billy era un objetor de conciencia, porque hoy no llevaba uniforme. No sabían que él era uno de los guardias que daban la voz de alarma en caso de ataque aéreo. Desconocían todo su esfuerzo, las guardias extras que hacía, todas las noches que pasaba supervisando a la gente en el refugio de la estación de metro, a pesar de que estar metido ahí abajo, en ese ambiente húmedo, no le hacía bien a los pulmones.

Todos ayudaban en algo durante la guerra. Su padre, Charlie, trabajaba como vigilante de incendios, además de su empleo fijo en los almacenes del puerto de Londres. Babs trabajaba en una fábrica, en la que hacía uniformes.

—¡Nellieeee! ¿Cuándo vamos a comer los bocadillos? Voy a guardar la corteza para los patos. ¿Los ves por allí? ¡También hay patitos bebé!

—¿En serio? ¡Vamos! —Nellie dejó que Flo la llevara por la orilla de la isla. En efecto, entre unos juncos, había una familia de patos. Los patitos eran unas cositas suaves y esponjosas, y Nellie apenas podía mantener a Flo en tierra firme y evitar que intentara coger alguna de las criaturitas.

Al otro lado del parque, en el área cerrada al público, las enormes armas antiaéreas yacían en silencio, apuntando al cielo, listas para entrar en acción en el siguiente ataque aéreo. Sin embargo, allí, a sus pies, había un pequeño recuerdo de que la vida continuaba como siempre.

***

Lo estaban guardando todo cuando empezaron a sonar las sirenas estridentes de los ataques aéreos.

—¿De día? ¿En serio? —dijo Nellie con sorpresa, mientras el corazón le comenzaba a latir con fuerza. Metió las cosas en la cesta y cogió a Flo de la mano—. ¡Vamos! ¡Hay que correr!

—¡Nellieee! ¿Adónde vamos? ¡No quiero que me caiga una bomba! —gritó Flo, aterrada. Estaban lejos de la estación de metro a la que solía ir su familia a refugiarse de los ataques, y demasiado cerca de las armas antiaéreas, que muy posiblemente podían ser blanco de los bombarderos alemanes. Nellie imaginó que una bomba caía sobre las armas, la metralla las alcanzaba a ambas y la pequeña Flo caía, ensangrentada, sin vida… No, eso no podía pasar. Tenía que salvar a su hermana.

Había un refugio antibombas cerca de la entrada del parque. Era uno de esos hechos con chapas de hierro, enterrados en el suelo, pero era lo que había. Cualquier cosa era mejor que quedarse a la intemperie. Mientras Nellie corría, sujetando con fuerza la mano de Flo, pasó una ola de bombarderos alemanes, a una altura suficiente para llegar a distinguir el emblema de la Luftwaffe en las alas. Los motores chillaban y rugían; un sonido muy distinto del de los aviones de la Real Fuerza Aérea que muchas veces pasaban volando en formación, yendo a bombardear ciudades alemanas. Flo se detuvo a mirarlos. Nellie se dio cuenta de que quizá era la primera vez que veía al enemigo. Los bombardeos solían ocurrir de noche. Tenía miedo de que los aviones abrieran fuego con las ametralladoras en cualquier momento, y ni hablar de las bombas que llevaban.

—¡Hay que correr, Flo! —insistió Nellie, rogando poder proteger a su hermanita. Llegaron al refugio y ella metió a Flo adentro de un empujón, jadeando con fuerza. En el interior, abrazó a la niña, con la mejilla apoyada en su cabello rizado. Gracias a Dios lo habían logrado.

—Uf, justo a tiempo, señorita —dijo un muchacho dentro del refugio, que sujetaba a su perrito mientras intentaba recobrar el aliento.

—Sí. No sé por qué la sirena ha tardado tanto en sonar. Apenas hemos tenido tiempo de llegar.

—Bombardeo de día, ¿no? Nuestros muchachos solo vigilan de noche, me parece.

Nellie no creía que eso fuera cierto y se subió a Flo al regazo, esperando que sus padres y su hermano, George, estuvieran a resguardo. Al igual que todos los habitantes del East End, ya eran veteranos a la hora de lidiar con los bombardeos. Pero, por más veces que sucedieran, a ella le seguían dando terror: la idea de que quizá esa fuera la bomba con su nombre, de que quizá esos fueran sus últimos minutos en la tierra. Intentó respirar hondo para calmarse, decidida a no llorar ni dejar que Flo viera lo asustada que estaba.

Las armas antiaéreas empezaron a disparar; el sonido era mucho más fuerte porque estaban muy cerca, pero daba cierta tranquilidad saber que estaban defendiendo la ciudad. En este refugio pequeño entraba apenas un puñado de personas. Solo había una plancha de madera para sentarse y el suelo era de tierra, muy distinto al laberinto de la estación de metro al que se habían acostumbrado. Allí abajo, tenían literas, baños, una cocina en la que se servía comida caliente y hasta un teatro pequeño para entretenerse.

—Qué suerte que no tengamos que venir aquí cada vez que nos bombardean, ¿no, Flo? —dijo Nellie, abrazando a su hermana con más fuerza. Flo asintió con la cabeza y se acurrucó contra ella. Era aterrador estar en ese refugio minúsculo mientras se oían los aviones que volaban por encima, el estruendo de las armas antiaéreas y el ruido sordo y distante de alguna que otra bomba. En el metro, los sonidos de la guerra se oían más apagados y era más sencillo soportarlos. Además, estaban con Em, Charlie y George, y Nellie no era la única responsable de Flo. Pestañeó para limpiarse una lágrima, mientras intentaba conservar la calma.

Cuando por fin disminuyeron los ruidos de los aviones y las armas, sonó la sirena que indicaba el final del bombardeo. Nellie ayudó a Flo a salir del refugio, y empezaron a caminar hacia su casa, en medio del aire polvoriento y los escombros nuevos. Al doblar la esquina y entrar en Morpeth Street, flanqueada por hileras de casas adosadas, George abrió la puerta principal de su hogar, seguido por su padre.

—Estaba en la calle —dijo George, sin aliento— cuando han llegado los bombarderos. ¡Qué bajo iban!

—También los hemos visto, desde nuestro refugio —respondió Nellie, sintiendo un escalofrío al recordar cómo habían bajado en picado, tan cerca del suelo.

—¡Les veía el blanco de los ojos! —continuó George—. El líder tenía el pelo rubio, como Flo. ¡Me he tenido que meter debajo de un arbusto para que no me disparara!

Charlie lo fulminó con la mirada.

—¿Qué hacías en la calle? Métete en un refugio tan pronto como oigas la sirena, ¿no te lo he dicho siempre?

—Lo he hecho, papá, pero… —arrancó George.

—No te alejes más del metro, ¿me oyes? Así puedes ir directamente allí. —Charlie apuntó a su hijo agitando el dedo.

—¡Nellie y Flo estaban lejísimos del metro, cuando fueron al parque!

—Solo a algunas calles, tonto —dijo Nellie, mirando a su hermano con desdén.

—Al menos ellas han llegado a un refugio. —Charlie se pasó las manos por el pelo. Parecía haber caído en la cuenta de que sus hijos habían estado en peligro, a plena luz del día, en un sábado soleado de septiembre. Eso también le dio escalofríos a Nellie. Si le hubiera pasado algo a Flo mientras paseaba con ella, jamás se lo habría perdonado.

Nellie abrazó a su padre y le dio un beso a su madre, que los hizo pasar.

—No pasa nada. Estamos todos bien. Pero cada vez hay más, ¿no? Al menos no es tan terrible como en el Blitz. —Entre 1940 y 1941, había habido bombardeos casi todas las noches, y prácticamente se quedaron a vivir en el refugio de la estación de metro. Nellie no soportaba la idea de que eso volviera a pasar.

—Sí, es cierto —concordó Charlie—. Qué asco de guerra, ¿eh? En cuanto uno se acostumbra y cree que lo está llevando bien, aparece algo nuevo, como esto. En una tarde soleada, encima. No puede ser.

Nellie estaba a punto de responder cuando oyó que alguien llamaba a la puerta.

—Deben de ser Ruth y John —supuso Em, apresurándose a abrir.

Pero el único que estaba en la puerta era John, con un galgo negro atado a una correa.

—Disculpad, Em, Charlie —dijo—. Ruthie no se encuentra bien para venir a tomar el té hoy. Ese bombardeo en pleno día la ha dejado temblando.

Los tíos de Nellie habían ido a tomar el té con ellos todos los sábados desde que ella tenía memoria. Era una tradición familiar. Pasteles, un par de partidas de cartas y muchas risas… con o sin guerra.

Ruth era la hermana de Charlie, y Nellie siempre había estado muy unida a ellos. Solía escaparse con Babs a su casa cuando se metían en problemas con sus padres. Ruth les daba galletas y decía que podían quedarse a vivir allí. Pero para la hora del té, las niñas ya echaban de menos su hogar y querían ver a sus madres. Sin embargo, Em y la señora Waters siempre sabían dónde estaban, porque Ruth les enviaba un mensaje por medio del hijo de una vecina.

—Mándale saludos —dijo Charlie. Nellie sabía que le preocupaba la salud de su hermana. Y, considerando que era un hombre acostumbrado a poder arreglar cosas, a mejorarlas, era un martirio no poder hacer nada para curar la tuberculosis que la aquejaba y que había empeorado por todas las noches que había pasado en medio de la humedad del refugio antibombas.

Desde el inicio de la guerra, las familias se habían unido, dependían del apoyo que podían darse, y Nellie no soportaba la idea de que Ruthie no estuviera.

La muchacha bajó la vista hacia el perro, que le olfateaba la mano.

—¿Un galgo nuevo? ¿Dónde está Oscar?

—Este es Oscar. —John se echó a reír—. ¿No lo reconoces?

Nellie frunció el ceño. Oscar, el perro de su tío, era un galgo de pelaje jaspeado. Este perro era negro, aunque le lamía la mano como si la conociera.

—¿Otra vez vas a probar ese truco? —dijo Charlie con una carcajada.

—Sí. Ya funcionó una vez, y debería volver a funcionar.

—¿Qué truco, tío John? —preguntó Nellie.

Él se le acercó y se lo contó:

—Todos saben que Oscar siempre gana. Lo pinto de negro, lo inscribo en otra carrera con otro nombre, como un desconocido. Apostamos por él con buenas probabilidades. Él gana, nosotros cobramos, y listo. —John le guiñó el ojo a Nellie—. No importa si estamos en guerra, hay que aprovechar cualquier oportunidad para ganar dinero.

—¿Dónde lo vas a llevar a correr, y con qué nombre? —preguntó Charlie—. Voy a apostar un poco por él. Tal vez gane unas monedas.

—En Walthamstow, hoy a las ocho de la noche. Haz tu apuesta ya, Charlie. Ahora se llama Señor de las Tinieblas.

—¡Qué nombre tan impresionante! —dijo Nellie riendo—. Bueno, suerte para Oscar y un beso para la tía Ruth. Qué pena no poder verla hoy.

Em volvió con las galletas de mantequilla envueltas en papel.

—Toma. Para que Ruth las coma con el té, y que el perro no se les acerque.

—Gracias, Em. Le van a gustar. Ah, me dijo que os diera esto. No los necesitamos, tenemos suficientes. —Le dio unos cupones de racionamiento a Nellie.

—Gracias, tío John —agradeció ella con una sonrisa.

—Tenemos que compartir lo que tenemos, ¿no? Bueno, vamos. —John se marchó con el perro mientras Charlie y Nellie lo despedían con la mano.

Siempre pasaba eso: los parientes y amigos compartían lo que tenían, aprovechaban lo que podían, valoraban los pequeños gestos de los demás. Un día las cosas cambiarían, y volverían a ser como antes, cuando no tenían mucho, pero había suficiente para todos.

Capítulo 2

—Mamá, ¿me prestas tu paraguas? —preguntó Nellie mientras se preparaba para ir a trabajar en una mañana de lunes fría y lluviosa.

—Perdón, cariño, lo necesito. Hoy tengo que ir al mercado, si no, no podré preparar nada para la cena. Ha sido una suerte que tu padre haya ganado dinero con la carrera de galgos, pero yo igualmente tengo que ir a hacer cola si quiero gastarlo en comida. Toma, ponte esto en la cabeza. —Em le dio a Nellie un gorro para la lluvia que estaba bastante gastado.

—Me va a aplastar los rizos —se quejó Nellie, pero se lo puso igual. Era eso o empaparse en los diez minutos de caminata hasta el trabajo.

—Que no se te haga tarde. Ah, ¿me haces un favor? ¿Podrías pasar a buscar la ropa lavada de tu tía en la tienda de la señora Denning y llevársela a casa? Te viene de paso, y a Ruth le gustará verte.

—Sí, claro. —Nellie se despidió de Em con un beso y se fue.

Mientras caminaba con paso apresurado por Morpeth Street, oyó que una voz conocida la llamaba desde atrás.

—¡Nellie Morris! ¡Qué bien te queda ese sombrero! —Ella se giró y vio a Billy, que le sonreía.

—¡Es un horror! —Estaba lloviendo a cántaros y no podía detenerse a charlar, así que siguió caminando, saludándolo con la mano.

—¡Un día me casaré contigo, y tendrás que usar un sombrero tan precioso como ese en nuestra boda, Nellie Morris! —exclamó él.

—¡Solo si te acepto! —respondió ella con tono burlón. Hacía años que él le decía eso, desde que ella tenía quince y él, dieciséis. En aquel tiempo, pasaban mucho tiempo juntos y habían empezado a coquetear un poco, así que sus padres decían que iban a terminar casados. Ella lo adoraba, pero no creía que fueran a casarse de verdad; solo eran bromas simpáticas. A veces le divertía imaginar que terminarían juntos; él sería un buen esposo, seguramente. Pero ella quería hacer algo más en la vida que casarse con el chico de al lado, el que dijo que nunca se iría del East End. Ella quería viajar, ver el mundo. Cuando terminara la guerra, pensaba hacer justamente eso.

***

Billy la vio marcharse a toda prisa. Nellie no sabía lo que él sentía por ella en realidad. ¿Cómo iba a saberlo? Él nunca se lo había contado. Le preocupaba que le saliera mal y ella lo rechazara; también perdería su amistad. Sabía que no iba a poder sobrellevar eso, así que le ocultó lo que sentía, pero era cada vez más difícil guardar el secreto. Sabía que ella lo veía como «el chico de al lado» y nada más, un hermano mayor, un amigo. Alguien con quien podía bromear, no alguien a quien podía amar. Él necesitaba cambiar eso de alguna manera; no sabía cómo, pero quería demostrarle que él era el indicado para ella, que podían vivir una vida maravillosa juntos. A veces, justo antes de que estallara la guerra, se quedaban sentados en el parque. No se perseguían como cuando eran niños, sino que se sentaban en un banco, él le rodeaba el hombro con el brazo, ella apoyaba la cabeza en él mientras le contaba lo que soñaba para el futuro, y él soñaba un futuro con ella.

Billy había vivido toda la vida en Morpeth Street, igual que Nellie. Para él, la calle tenía todo lo que él quería en la vida, incluida ella. Pero sabía que ella quería más. Si no hubiera sido por la guerra, puede que ella ya se hubiera ido de Bethnal Green. Emociones, aventuras, viajes… hablaba muchas veces de esas cosas, con unas ansias que él no comprendía. No podía ofrecerle eso. Solo podía ofrecerle amor eterno, compañía y estabilidad, y esperaba que algún día eso fuera suficiente para una chica tan especial como Nellie Morris. La chica que una vez había ahorrado su paga durante semanas para comprarle un estuche para los cigarrillos medicinales. Aún lo conservaba, y pensaba en ella cada vez que lo sacaba. La chica que una vez había salido corriendo detrás de él porque se había olvidado unos bocadillos, y ella se los había entregado con una sonrisa y una palmada en la mejilla. «¿Qué sería de ti sin mí, Billy Waters?», le había dicho. Qué sería de él. Un día, pronto, invitaría a Nellie a salir. Un día, cuando se armara de valor.

***

A Nellie le encantaba ser la asistente de la alcaldesa de Bethnal Green, la señora Margaret Bolton. El trabajo era variado e interesante, y se llevaba bien con la alcaldesa. El señor Percy Bolton, esposo de Margaret, había sido maestro de Nellie en la escuela, y fue él quien la recomendó a su esposa. Ya se había jubilado de la docencia, pero ahora trabajaba como guardia antiaéreo superior y era el jefe de Billy. Las demás chicas que ella conocía trabajaban en fábricas de ropa, como Babs, o de municiones. Al principio, su amiga confeccionaba ropa interior de lujo que se vendía en las grandes tiendas del West End, pero ahora la fábrica solo hacía uniformes y ropa civil básica.

Al trabajar en la alcaldía, Nellie se sentía en el corazón de Bethnal Green. Muchas veces era la primera en enterarse de lo que pasaba en el municipio, y le encantaba esa sensación de importancia.

«Eres demasiado ambiciosa, ese es tu problema», le decía a veces Em, pero con orgullo en la voz.

«Demasiado inteligente para Bethnal Green. Mi niña llegará lejos, ya lo verás», respondía Charlie, con una sonrisa de oreja a oreja.

Nellie esperaba que tuvieran razón. Apreciaba muchísimo Bethnal Green, pero tenía unas ganas tremendas de conocer algo más que ese rinconcito de Londres. Quería aventuras. Quería ser alguien que marcara la diferencia en el mundo. Cuando terminara la guerra.

—Buenos días, Gladys —saludó Nellie a una de las mecanógrafas con las que solía almorzar, al entrar en la oficina del primer piso.

—Buenos días, Nellie. Qué buen día para ser pato, ¿no?

—La verdad es que sí —dijo Nellie, echándose a reír. Se apresuró a quitarse el abrigo mojado e intentar secarse los pies en el radiador más cercano. Esa era otra ventaja de trabajar en la alcaldía: tenía un buen sistema de calefacción central y ella esperaba que hoy estuviera encendido para poder entrar en calor.

—Buenos días, Nellie —dijo la señora Bolton, mientras Nellie pasaba a la oficina y colgaba el abrigo en el perchero—. Necesito que levantes el acta de una reunión a las diez, pero si pudieras terminar de escribir a máquina las cartas de ayer, te lo agradecería.

—Sí, claro. —Nellie había aprendido a escribir a máquina y en taquigrafía en la escuela. Fue gracias a su velocidad y eficiencia que la ascendieron tras trabajar de mecanógrafa. Puso una hoja de papel en la máquina, abrió el cuaderno y empezó a trabajar.

Cuando tocaron las diez, ella ya había terminado las cartas y se había calentado los pies. Haciendo una mueca, se puso los zapatos aún húmedos y acompañó a la señora Bolton a una pequeña sala de reuniones, donde las esperaba un hombre corpulento con una chaqueta de tweed. Él se levantó de su silla al verlas entrar y extendió una mano para dársela a la señora Bolton.

—Señora alcaldesa. Qué gusto volver a verla.

—Señor Smith, buenos días. Esta es la señorita Morris, que ha venido a tomar notas. Nellie, el señor Morris es un ingeniero que he contratado para inspeccionar el refugio antibombas de Bethnal Green y recomendar las medidas de seguridad que hagan falta. He solicitado fondos a Defensa Civil para hacer mejoras en la entrada, pero han rechazado mis peticiones. Señor Smith, espero que usted me dé las pruebas que necesito para que mi argumento sea más convincente. —Se dirigió al ingeniero—. Tengo entendido que ya ha finalizado la inspección y está listo para darme su informe, ¿correcto?

Él asintió con la cabeza y explicó:

—Bueno, esta comunidad tiene suerte de que la estación estuviera en el estado en el que estaba, al comienzo de la guerra. Como ya sabe, forma parte de la ampliación de la línea central, trazada para conectar el East End con el centro de Londres, pero aún está inconclusa. No se instalaron las vías, así que aún no circulaban trenes.

Nellie asentía con la cabeza. Les entusiasmaba la idea de que se inaugurara la estación de metro cuando terminara la guerra. Los habitantes de Bethnal Green iban a poder ir de compras a la zona oeste o salir a pasear con mucha más facilidad que con el autobús. Nellie se moría de ganas de sentirse parte de la gran ciudad, de ir con Babs a comprarse un vestido nuevo y mirar los mostradores de maquillaje de las grandes tiendas, o incluso ir a ver un espectáculo.

—Al estar varios metros bajo tierra —continuó el señor Smith—, funciona perfectamente como refugio antibombas de gran capacidad. Todos los que estén allí al ocurrir un ataque aéreo estarán cien por cien protegidos. Sin embargo…

—¿Sin embargo? —repitió la señora Bolton para que él continuara.

El ingeniero se aclaró la garganta.

—Me preocupa la entrada, en especial los escalones que van de la calle al vestíbulo. Nunca se terminaron como corresponde, y la valla de arriba se puso como algo temporal. La he inspeccionado en detalle, tanto de día como de noche.

Nellie pasó a una página en blanco del cuaderno y esperó a que el ingeniero prosiguiera.

—Si bien la entrada es adecuada para un uso normal, pienso que muy posiblemente sea peligrosa si tratan de entrar muchas personas a la vez. Hay un solo foco de baja potencia, pero se tapó para que la luz no alumbre el pavimento, según las disposiciones para mantener la ciudad a oscuras, ya sabe. No hay pasamanos central; en realidad, no hay ningún pasamanos. Las puertas de la parte superior se abren hacia dentro y no podrían cerrarse para impedir la entrada de la gente si ya no hubiera sitio. —Se aclaró la garganta—. Además, los escalones, al no tener los acabados adecuados, pueden volverse resbaladizos si se mojan.

—Entiendo. —La alcaldesa tenía aspecto serio—. Pero se ha estado usando desde el inicio de la guerra. ¿Qué piensa que puede suceder si no se hace nada?

—Podría ocurrir un desastre. Creo que aún no ha sucedido semejante calamidad porque hemos tenido suerte. Pero, si llegara a entrar una gran cantidad de gente a la vez, quizá en estado de pánico, corriendo para refugiarse en los túneles, se corre el riesgo de que ceda el vallado de madera que rodea los primeros escalones y que la gente caiga por la escalera. De hecho, hay muchas posibilidades de que alguien se tropiece, quizá por resbalarse con los escalones mojados, por apoyar mal un pie por la falta de luz; y si alguien se cae por esa escalera, podría sufrir heridas graves o incluso morir. —El ingeniero se reclinó en la silla, de brazos cruzados, al parecer satisfecho por haber cumplido con su trabajo y dado el veredicto.

—¿Y qué se puede hacer para prevenir esos accidentes? —La señora Bolton miró a Nellie para cerciorarse de que lo estuviera anotando todo en el cuaderno, y Nellie le hizo un gesto de confirmación con la cabeza. Pero ella tenía la mente puesta en la entrada de la estación. Siempre había pensado que era el lugar más seguro de todos, donde podía refugiarse de los peligros de los ataques que ocurrían en la superficie. Se mordió el labio, preocupada por la cantidad de veces que habían bajado corriendo cuando sonó la sirena, y se preguntaba si sería de verdad tan peligroso como insinuaba el señor Smith.

—Bueno, si la valla de madera se reemplazara con ladrillos —señaló el ingeniero—, sostenidos con pilares de hormigón, y si se instalara un portón resistente en la entrada que se abriera hacia fuera o, mejor, que fuera corredizo, eso mitigaría el riesgo de que una oleada de gente pueda derrumbar la estructura actual. Podría cerrarse el portón en caso de que demasiada gente intentara acceder al mismo tiempo. Además, si se amplía el techo que cubre la escalera, se podría instalar mejor iluminación. Habría que agregar acabados de metal resistentes en los bordes de los escalones e instalar un pasamanos central. El trabajo solo debería durar unos tres o cuatro días, y el refugio podría permanecer abierto para pasar la noche en caso de que hubiera un ataque aéreo.

Nellie escribía en taquigrafía lo más rápido que podía para anotar todo lo que decía el ingeniero.

—Gracias, señor Smith. Ha sido de gran ayuda, y sus sugerencias para mejorar la seguridad de la estación serán de un valor incalculable. —La señora Bolton se puso de pie y le estrechó la mano al ingeniero.

Nellie acompañó a la señora Bolton de vuelta a su oficina.

—Nellie, pasa esas notas a máquina, por favor. Las voy a necesitar para dictar una carta. Tenemos que volver a presentar la solicitud a Defensa Civil de Londres para que nos den la autorización y el dinero para hacer las mejoras en la entrada, pero supongo que, cuando lean las observaciones y recomendaciones del señor Smith, no debería haber problemas. No parece ser algo muy costoso ni una obra muy extensa. Con un poco de suerte, tendremos solucionado el tema de la entrada de la estación a finales de mes, quizá antes.

Nellie se sentó a escribir las notas a máquina. La alcaldesa era así: siempre daba prioridad al bienestar de la comunidad. Nellie estaba orgullosa de trabajar con ella.

***

Al final del día, el informe estaba terminado y la carta, dictada y escrita.

—Déjala en la bandeja de correo saliente cuando te vayas, Nellie. Cuanto antes se envíe la carta, más pronto tendremos los fondos y se podrá comenzar la obra. Creo que mañana deberíamos empezar a buscar hombres para hacer el trabajo, según las indicaciones del señor Smith.

—¿Antes de que nos otorguen los fondos?

—Suponiendo que llegará el dinero, sí. Estamos hablando de la seguridad de la gente. Esta vez, con el respaldo del informe del señor Smith, dudo que nos vuelvan a rechazar.

Nellie esperaba que su jefa tuviera razón. Era su deber para con la comunidad garantizar que el refugio fuera lo más seguro posible.

Capítulo 3

—Qué bien que hayas venido, Nellie, y gracias por traerla —dijo John mientras cogía la bolsa de ropa lavada que ella le había llevado—. Ha venido tu hermana también. Es la tercera vez este mes que viene a animar a Ruthie; es un amor.

Nellie pasó a la acogedora sala de estar donde Ruth había preparado una cama en el sofá. Flo estaba arrodillada en el suelo junto a ella, hablando y hablando sobre los juegos que jugaba con sus amigos en la escuela.

—¡Nellie! Hola, cariño. ¿Me has traído los camisones? Gracias, querida… —Ruth se vio interrumpida por un ataque de tos, y se cubrió la boca con un pañuelo que siempre llevaba en la mano.

—Estoy contenta de verte, tía Ruth. ¿Estás bien? Hola, Flo. —Nellie le dio un beso en la mejilla a su hermana.

—Ah, sí, cariño. He estado mejor, pero no me quejo. Me sabe mal no haberme sentido bien para ir a tomar el té el sábado.

John negó con la cabeza, triste.

—Debería estar en un sanatorio en el campo, donde el aire esté limpio. No aquí en Londres, con todo el polvo, los gases y vaya uno a saber qué más. Tener que estar ahí abajo en el metro fue lo que la fulminó. Todas esas noches durante el Blitz, en esos túneles húmedos. De haber sabido lo que eso le haría, habría dicho que nos quedáramos afuera y nos arriesgáramos con el refugio Morrison que tenemos en la cocina.

—Podríais ir a casa de la señora Thompson, adonde me ‘vacuaron —sugirió Flo—. Seguro que os deja quedaros.

Durante el Blitz, había bombardeos casi todas las noches, y Bethnal Green, al igual que el resto del East End, había sufrido unos daños terribles. En algunas calles habían desaparecido seis casas o más, que quedaron reducidas a escombros por las bombas. Había tres casas de Morpeth Street, donde vivía Nellie, que ya no estaban . Una mañana, salieron del refugio y se encontraron con que las ventanas de su propia casa habían estallado. Después de eso, Charlie puso cintas adhesivas entrecruzadas sobre las ventanas que quedaron, para que no salieran volando los fragmentos de vidrio y dañaran los muebles, en caso de que volviera a suceder.

Por aquel entonces, solo tres de ellos tenían que acudir al refugio. A George y Flo los habían evacuado al campo, a un pueblo lejos de la ciudad, en la zona rural de Dorset, donde pasaron un año. Los hermanos de Nellie regresaron cuando ya había pasado lo peor y, desde ese momento, la familia completa pasó a refugiarse en el metro durante los ataques esporádicos que fueron ocurriendo.

—Eres un sol, cariño, pero allí solo evacúan a niños, no a enfermos. —John le sonrió a Flo.

Nellie se quedó pensando en lo que había oído ese día en el trabajo e intentaba decidir si contárselo a sus tíos. Miró hacia la cocina, donde estaba el refugio Morrison, que parecía una jaula. Lo usaban de mesa durante el día, y algunas noches dormían dentro de él si no estaban a tiempo de llegar al refugio. Estaba pensado para proteger a los ocupantes de los escombros que pudieran caerles encima si estallaba una bomba cerca. No era capaz de resistir un impacto directo, pero ¿qué probabilidades había de que ocurriera eso? De todos modos no había vuelto a empezar el Blitz. Los bombarderos alemanes los sobrevolaban, pero, por lo general, se dirigían a otros blancos más distantes.

—Creo que tienes razón, tío John. Deberían usar el refugio Morrison —dijo Nellie—. No tiene sentido que la tía Ruth deba llegar arrastrándose al metro si se siente así de mal. El Morrison es mucho más sencillo, y los protegerá lo suficiente.

Nellie extendió una mano y le dio una palmadita en el brazo a su tía. No les iba a pasar nada, pensó para tranquilizarse.

Echó un vistazo a la sala. Había unas marcas negras en el suelo y una mancha en el asiento de un sillón que no estaban la última vez que ella había ido, pero no se atrevió a mencionarlas. Ruth estaba tan enferma que no podía limpiar nada, y John era tan chapado a la antigua que no limpiaba nada tampoco.

—Oscar ganó el sábado, ¿no? —Nellie le preguntó a John.

—Claro que sí. —El tío esbozó una sonrisa—. Estamos muy orgullosos, ¿no, Ruthie?

—Sí, pero… —respondió la tía con el ceño fruncido—, cuéntale lo que ha pasado esta mañana, John.

—Mmm. Bueno. Se ha puesto a llover, y yo todavía no le había limpiado la pintura al perro. Lo he sacado bajo la lluvia, hemos vuelto, él ha entrado en casa y… bueno… —John señaló las marcas negras en el suelo y el sillón—. Se ha subido al sillón en un santiamén y no me ha dado tiempo de pararlo. Esa pintura asquerosa se le corría a chorros. Ahora Ruthie quiere que lo limpie todo.

—Madre mía —dijo Nellie, conteniendo una carcajada—. ¿Ahora vuelve a tener el color normal?

—Y sí, he tenido que terminar lo que la lluvia había empezado —asintió John—. Y voy a tener que hacer algo para arreglar esto.

—Mañana por la mañana, antes de ir a trabajar, vengo a ayudarte —se ofreció Nellie—. Me quedaría hoy, pero ya va a estar lista la cena y a mamá no le gusta que lleguemos tarde.

Flo alzó la vista y miró a Nellie, con los ojos vivarachos, y preguntó:

—Nellie, ¿me puedo quedar a dormir y limpiar lo que ha ensuciado Oscar? Y podría ayudar al tío John a prepararle la cena a la tía Ruth, guardar la ropa y ¡hacer todo! Por favooor, Nellie, ¡dime que sí! Avisa a mamá. ¡Le va a parecer bien! —Antes, cuando aún no había guerra y Ruth no estaba enferma, Flo se quedaba muchas veces a dormir, y así Em y Charlie podían salir solos.

—Flo, no entras tú también en el refugio Morrison. —Nellie consideró por unos segundos si debería decir que quizá habría un ataque, como le había dicho Billy esa mañana, pero volvió a decidir que no había necesidad de asustar a nadie. Rodeó a Flo con un brazo y agregó—: Creo que tendrás que quedarte a dormir otra noche, ¿vale?

John asintió, aliviado, y dijo:

—Ha sido muy amable de tu parte ofrecerte a hacer todo, pequeña Flo, pero con Ruthie podemos arreglarnos. ¿Qué tal si vienes mañana después de la escuela? Voy a comprar algo especial en las tiendas y podrás ayudarme a prepararle la cena a Ruthie.

Flo hizo un puchero, pero enseguida se alegró. Nunca se ponía triste si no conseguía lo que quería.

—Bueno. Y traeré más galletas de mantequilla de las que hizo mamá, si todavía quedan.

—Gracias por venir, a las dos —dijo Ruthie desde el sofá—. Es mejor que volváis a casa.

—Vamos, Flo. Vamos a ver qué está cocinando mamá. —La niña se puso de pie. Nellie le tiró un beso a la tía y le dio un abrazo al tío—. Nos vemos mañana, entonces, para limpiar el suelo. Cuídala, tío John.

—Sí, siempre la cuido. Gracias otra vez, cariño. —Le dio un apretón antes de que saliera a la calle, con Flo de la mano.

***

Ya en casa, Em estaba ocupada friendo anguilas.

—¿John y Ruth están bien entonces? Tu hermano está otra vez afuera abrazando a esas malditas gallinas. Ya te digo, hace rato que la que no pone huevos debería haber ido a parar a la olla.

—Quiere mucho a esas aves, sí —dijo Nellie, atravesando la puerta de la cocina para salir al pequeño patio. George estaba allí, sentado en un cubo del revés, con una gallina en brazos. Era su preferida, la blanca a la que había puesto Rosie, la que ya no ponía huevos pero que él conservaba de mascota. Se la había traído junto con otras dos cuando volvió del campo al que lo habían evacuado, y las cuidaba desde entonces.

La familia consumía casi todos los huevos que ponían las gallinas, pero generalmente todos los días sobraban algunos, que George vendía a los vecinos para tener un poco de dinero. Y Nellie sabía que él gastaba una buena parte en alimento para las gallinas. No había muchas personas que criaran gallinas en el East End, porque la mayoría de los patios eran minúsculos, aunque algunos vecinos habían plantado huertos gracias a la campaña del gobierno Dig for Victory, que instaba a las personas a cultivar sus propias verduras. Cualquier alimento que la gente pudiera producir por su cuenta era bienvenido, con todas las cosas que se racionaban en aquellos días. Y si bien Charlie se quejaba de las gallinas, Nellie sabía que le gustaba tener huevos frescos tanto como a los demás.

En ese preciso instante, empezaron a oír el sonido estridente de la sirena que alertaba de un ataque aéreo.

—Justo cuando estábamos a punto de comer —refunfuñó Em—. ¿Envuelvo la comida y la llevo?

—No tendremos tiempo —dijo Charlie—. Id a buscar la ropa de cama. Flo, deja la muñeca aquí, si no, se te va a estropear en el metro. —Fue a la puerta del fondo—. ¡George! ¡Vamos!

Nellie volvió a tener esa sensación de miedo en la boca del estómago ante la idea de pasar otra noche en el refugio, pero no tenían más remedio. No podían quedarse en casa. Cogió los rollos de sábanas y almohadas que guardaban detrás del sofá de la sala de estar. Las literas del refugio tenían colchones, pero nada más.

—¡George! —gritó Em—. Tenemos que irnos.

—No puedo dejar a Rosie —exclamó él—. Está asustada.

—Deja a esa maldita gallina. Si cuando volvemos está muerta, al menos tendremos la comida del domingo. —Charlie salió y cogió a George del brazo, forzándolo a soltar la gallina, que empezó a correr por todo el patio en estado de pánico.

George se resistió y levantó el pie para dar una patada a su padre. Eso iba a terminar mal, pensó Nellie, y no había tiempo que perder.

—¡Basta! —chilló ella. Soltó la ropa de cama y tomó la manga de George con una mano y la de Charlie con la otra—. Tenemos que irnos, George. No les va a pasar nada a las gallinas, te lo prometo.

—¡Bueno! Está bien.

En la calle había decenas de personas que se dirigían a toda prisa al metro, llevando bolsos o bultos con lo que pensaban que necesitarían para pasar la noche. A veces, la amenaza terminaba tras solo una hora o dos, así que Nellie esperaba que esta vez no durara toda la noche y pudieran volver a casa a comer.

Mientras se apresuraban para llegar al metro, Flo cogió a Nellie de la mano.

—He traído a Manchita —le dijo. En la penumbra, Nellie llegó a distinguir con dificultades el perrito de cerámica que llevaba Flo. Nellie se lo había regalado para Navidad: lo había visto en el escaparate de una tienda y sabía que a Flo le encantaría.

—Guárdalo en el bolsillo para que no le pase nada, Flo —le advirtió Nellie—. Si se te cae en la calle, no lo vamos a poder encontrar.

Flo asintió con la cabeza, seria.

—No lo quiero perder, Nell. ¿Van a caer bombas esta noche?

—Tal vez —respondió Nellie. No podía mentirle y decirle que no. A Flo le empezaron a rodar lágrimas por las mejillas, y Nellie se sintió mal por haber disgustado a su hermana.

Llegaron al final de Morpeth Street, giraron a la izquierda y caminaron a paso ligero por Roman Road, hasta la entrada del metro. La sirena, alojada en la torre del reloj de la iglesia de Saint John, justo enfrente de la entrada de la estación, sonaba cada vez más fuerte a medida que se acercaban. Aún no había indicios de los bombarderos, pero pronto los tendrían encima, arrojando su cargamento mortal.

A Nellie le resultó inevitable pensar en lo que había dicho el señor Smith aquel día. Mientras atravesaban el portón de madera que habían abierto de par en par, alzó la vista para ver el foco tapado. La luz era muy tenue, era cierto. Iluminaba muy poco los bordes de los escalones. Los contó a medida que bajaba. Diecinueve hasta el descanso, un giro a la derecha, y siete más hasta llegar al espacio abierto del vestíbulo. «Podría ocurrir un desastre», había dicho el señor Smith. Tenía razón. Tarde o temprano, alguien terminaría rompiéndose una pierna al caerse por esa escalera. Antes ni se le había ocurrido, pero ahora no podía dejar de preocuparse.

Billy estaba de guardia en el vestíbulo, como siempre.

—¡Nellie Morris! Y la pequeña Flo. Qué bien que estéis aquí. Id directamente al andén, por favor.

—Flo, ve con mamá, papá y George. Enseguida voy. Solo quiero hablar sobre algo rápidamente con Billy.

Nellie le dio a Flo un empujoncito para acercarla a Em, quien había extendido la mano hacia su hija menor. A Flo no le gustaba nada bajar por la escalera mecánica detenida para ir a donde estaban las literas. Era bajita para la edad que tenía y los escalones eran grandes.

—¿Qué pasa, Nellie? —preguntó Billy.

—Es que… hoy he escuchado algo. La alcaldesa va a solicitar fondos para hacer mejoras en la entrada de la estación. Es muy oscura, esta noche está más oscura aún, porque hay mucha gente tratando de bajar. Solo quería contarte que…

Billy le apoyó la mano en el brazo.

—Chist, no digas nada más. La gente te va a oír y lo último que queremos es que entren en pánico. Pero no te preocupes. Yo los vigilo a todos mientras bajan. Si alguno se tropieza, salgo disparado a levantarlo.

—Eres muy bueno, Billy. —Nellie sonrió y vio que a él se le iluminaba la cara ante el halago.

—Ve con tu familia. Hoy va a pasar de todo. Bárbara ya está allí. —Agitó la mano hacia la marea de gente que no dejaba de entrar al vestíbulo. Al jefe de Billy, el señor Bolton, le estaba costando controlar la cantidad de personas que bajaban por la escalera mecánica detenida. Los escalones oscuros y resbaladizos de la entrada no eran el único peligro del lugar. La empinada escalera mecánica podría causar problemas de todo tipo si llegaba a haber mucha gente bajando por ella a la vez.

—Bueno. Si quieres, después nos vemos, cuando todos se hayan instalado.

Él asintió con la cabeza y Nellie se dirigió a la escalera mecánica. Respiró hondo al bajar a las profundidades de la estación para pasar otra noche bajo tierra, mientras los bombarderos alemanes hacían quién sabe cuánto daño en las calles.

Capítulo 4

N