Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- E-Book-Herausgeber: Ylva VerlagHörbuch-Herausgeber: SAGA Egmont

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

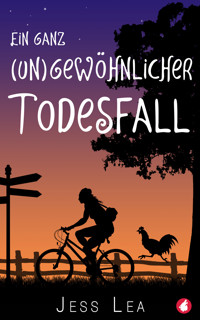

- Serie: Murder Under the Gum Trees

- Sprache: Deutsch

Mord, Geheimnisse und eine unerwartete Liebe an Australiens Küste. Bess Campbell will im australischen Küstenstädtchen Port Bannir noch einmal ganz neu anfangen. In ihrer Kunstgalerie und mit ihren schrulligen Hühnern hat sie endlich Zeit, sich selbst zu finden. Aber dann gerät sie mit der Leiterin des örtlichen Schifffahrtsmuseums Margaret Gale aneinander, die ihr Reich mit eiserner Faust regiert und der quirligen Neuen überhaupt nichts abgewinnen kann. Am liebsten würden sich die beiden Frauen einfach aus dem Weg gehen, doch dann erschüttert ein grausamer Mord die Stadt und Bess und Margaret werden in den Strudel der Ereignisse gezogen. Gemeinsam begeben sie sich auf die Suche nach der Wahrheit und kommen sich dabei näher als gedacht. Ist das zwischen ihnen nur ein vorübergehender Waffenstillstand oder können sogar tiefere Gefühle daraus entstehen?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 514

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Widmung

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Epilog

Ebenfalls im Ylva Verlag erschienen

Über Jess Lea

Sie möchten keine Neuerscheinung verpassen?

Dann tragen Sie sich jetzt für unseren Newsletter ein!

www.ylva-verlag.de

Widmung

Dieses Buch ist für Sam.

Kapitel 1

Margarets Blick wanderte durch die abgedunkelten Räume des Museums, während sie das Gewicht der Harpune in ihren Händen verlagerte. Sie schloss kurz die Augen, und die tiefe Dunkelheit legte sich um sie wie ein Mantel. Die kühle Luft, die Stille, die Waffe … Einen Moment lang war alles so, wie es sein sollte, und sie spürte fast so etwas wie eine innere Ruhe. Ein für sie sehr ungewöhnliches Gefühl.

Sie öffnete die Augen und schüttelte den Kopf. Nein, das war eine Illusion. Noch gar nichts war hier fertig. Sie hatte noch einiges an Arbeit vor sich. Margarets Schritte hallten dumpf auf dem steinernen Boden wider, als sie zurück in den Hauptausstellungsbereich ging.

Das Klimpern eines Schlüsselbunds erklang aus Richtung der Vordertür. Dann erklang eine nervöse, zaghafte Frauenstimme. »Hallo?«

Ihre Assistentin.

Margaret antwortete nicht.

Draußen ächzten die Bäume unter den heftigen Windstößen. Die Fenster klapperten in ihren winzigen Rahmen. Dieses alte Steingebäude war nicht so entworfen, dass Licht und frische Luft hereinkamen. Es kauerte nah am Erdboden und schützte sich gegen die eisigen, heulenden Küstenwinde direkt aus der Antarktis.

Im neunzehnten Jahrhundert hatte es als Zuchthaus gedient. In den kleinen schummrigen Lager- und Büroräumen hatten früher Taschendiebe, Trunkenbolde und Giftmörder darauf gewartet, in die Strafkolonie oder zum Galgen geführt zu werden. Gerüchten zufolge konnte man in diesen Räumen nachts Geräusche vernehmen: hämmernde Fäuste an den Türen, scharrende Fingernägel an den Steinwänden.

Margaret selbst hatte so etwas nie gehört. Vielleicht hatten die Geister Angst, sie zu belästigen.

Der Hauptausstellungsbereich, das ehemalige Gerichtsgebäude, lag in stiller Finsternis. Wegen des Sturms war wieder einmal der Strom ausgefallen, und zu dieser Jahreszeit ging die Sonne erst spät auf. Der Hauptschalter befand sich neben der Eingangstür und war somit außerhalb ihrer Reichweite. Aber die Dunkelheit machte ihr nichts aus. Sie kannte diesen Ort in- und auswendig.

Margarets Augen gewöhnten sich an die Düsternis, und sie erkannte die hockenden Silhouetten lang verstorbener Tiere: Ein Rudel ausgestopfter Huskys, das achtzig Jahre alte Fell matt und zerrauft, zog einen Schlitten. Darauf saß eine Puppe in Forscherausrüstung aus der Scott-Ära, ihr Körper formlos unter der Leinenhose und der Kapuzenjacke, die Augen verborgen hinter einer ledernen Schneebrille mit schmalen Schlitzen.

Einen Moment lang erwiderte Margaret das ausdruckslose Starren der Puppe, dann wandte sie den Blick zu den vorwurfsvollen Glasaugen eines Seebären, dessen Verwandtschaft in diesen Gefilden längst ausgerottet war.

»Mottenzerfressene alte Monster«, hatte ihre Assistentin Kelly einmal schaudernd zu einer Freundin gesagt, als sie dachte, dass Margaret sie gerade nicht im Blick hatte. Ein Fehler, denn sie hatte stets alles im Blick. »Warum kann das hier kein richtiges, modernes Museum sein?«

Damit meinte sie wohl ein Gebäude voller Touchscreens, blinkender Lichter und Tonaufnahmen, die den Besuchern heiter die Schwerkraft erklärten. Für Margaret klang das nicht wie ein Museum, sondern wie ein besserer Kindergarten. Ein Ort, an dem niemand etwas zu sehen bekam, das er nicht auch ausdrücklich sehen wollte. Nun, Margaret war ja nicht in diesen winzigen Schmutzfleck auf der Landkarte zurückgekehrt, um Menschen glücklich zu machen.

Im Augenwinkel sah sie eine Bewegung und wirbelte herum. Doch es war nur ihre Spiegelung auf einer Vitrine. Die Exponate darin – Miniaturreplikate der HMS Erebus und der HMS Terror – hätten im Tageslicht harmlos ausgesehen. Doch in der Dunkelheit hatten die Schiffe etwas Unheimliches, als wären sie durch Hexerei geschrumpft und mitsamt ihrer menschlichen Besatzung auf ewig hinter Glas gefangen genommen worden.

»Ist da jemand?« Kellys Stimme klang wehleidig. Wahrscheinlich hatte sie vergessen, wo sich der Hauptschalter befand.

Voller Abscheu verzog Margaret die Lippen. Inkompetenz ärgerte sie ebenso sehr wie offenkundige Angst. Sie gab keine Antwort und schritt langsam zum Eingang, das Klackern ihrer Absätze schallte rhythmisch über den Steinboden. Schemenhaft zeichnete sich neben ihr eine fremdartige Gestalt ab, Arme und Beine geschwollen, der gewölbte Kopf riesig und gesichtslos, gefertigt aus schimmerndem Metall: ein historischer Taucheranzug. Margaret nahm ihn kurz zur Kenntnis. Dann betrat sie den Vorraum und betätigte den Hauptschalter.

Kelly kreischte.

Die Lampen flimmerten und blinkten bläulich und weiß. Im vorderen Fenster erhellte gleißendes Licht Margarets Spiegelbild, das vor dem Halbdunkel der Außenwelt geradezu strahlte. Groß, schlank, kantig, gänzlich in Schwarz gekleidet. Das kurze dunkle Haar lag glatt auf ihrem Kopf, ihr elfenbeinweißes Gesicht wirkte in der Düsternis fast geisterhaft. Das flackernde, grelle Licht hob ihre hohen Wangenknochen, die feste Kiefermuskulatur, die Adlernase und die tiefliegenden Augen übertrieben hervor. Ihre Füße steckten in Schuhen mit turmhohen Absätzen, und sie trug schwarze Handschuhe. Ihre Finger waren schmal wie Spinnenbeine. Die Harpune hielt sie noch immer fest in ihrem geübten Griff.

Kellys erstickter, gellender Schrei, der mehrere Oktaven umfasste, hätte jeder Hammer-Horror-Schauspielerin Konkurrenz gemacht.

Endlich brannte das Licht gleichmäßig.

Nachdem sich das Flackern beruhigt hatte, sah Margaret ihr Spiegelbild gewohnt ruhig am Empfang stehen. Sie trug ihren einfachen, aber elegant geschnittenen schwarzen Anzug mit hohem Stehkragen und silbernen Manschettenknöpfen, dazu die schwarzen Baumwollhandschuhe, die sie für den Umgang mit Ausstellungsstücken immer anzog. Zum Beispiel für diese Harpune von einem alten Walfangschiff, die hier momentan restauriert wurde.

»Beruhigen Sie sich, Ms Petrovich.« Margaret sprach gefasst und schaute gelassen. Die Harpune hielt sie noch immer in den Händen.

»Oh, Ms Gale! Ich wusste nicht, dass Sie hier sind. Ich hab vergessen, wo der Lichtschalter ist und hab … hab Angst bekommen.«

»Ich bitte Sie, Ms Petrovich, üben Sie sich in Selbstbeherrschung.« Margaret rümpfte geringschätzig die Nase. »Dies ist ein kleines, küstennahes Meereskundemuseum. Hier besteht keinerlei Grund zur Beunruhigung. In diesem Haus befassen wir uns lediglich mit Schiffswracks, Skorbut, Schneeblindheit, Meuterei, Rum, Unzucht und der Peitsche.«

»Entschuldigung, Ms Gale.« Kelly schluckte schwer und bemühte sich verzweifelt um professionelles Auftreten. »Ich wollte nur alles für die Schulklasse heute vorbereiten.« Sie trat von einem Bein aufs andere. »Ich hatte … Ich hatte überlegt, dass ich vielleicht die Führung leiten könnte, wenn das in Ordnung ist, Ms Gale? Die Übung würde mir guttun, und, na ja, nach dem letzten Mal …« Kelly wedelte hilflos mit der Hand.

Offenbar wollte sie nicht allzu sehr darüber ins Detail gehen, was beim letzten Mal passiert war, als das Museum eine Schülergruppe zu Besuch hatte. Margaret selbst war der Ansicht, dass sie die Situation hervorragend gemeistert hatte, doch dieses bescheidene Häschen von Lehrerin hatte ziemlich aufgewühlt gewirkt.

»Sicher.« Margaret legte die Harpune wieder in die Vitrine im Hauptausstellungsbereich. Dann zog sie sich Finger für Finger die Handschuhe ab und verstaute sie in ihrer Tasche. Sie spürte, dass Kelly sie mit weit aufgerissenen Augen ansah.

Margaret verschloss die Vitrine, brachte ihren Schlüsselbund in Ordnung und richtete sich langsam zu voller Größe auf. Mit der trägen Eleganz einer Raubkatze sah sie schließlich ihre Assistentin an. »Haben Sie denn nichts zu tun, Ms Petrovich? Ich möchte doch hoffen, dass Sie sich hier nicht langweilen?«

»Oh! Nein, ich fange dann mal …« Kelly trippelte davon. In ihrem Gesicht zeichneten sich zugleich Groll und Furcht ab.

Diese Art von Reaktion war Margaret gewohnt. Sie hieß sie sogar willkommen. Sie konnte förmlich hören, wie Kelly sich dafür zurechtwies, Museologie studiert zu haben, obwohl doch eine nette Anstellung in einer Bank sie viel glücklicher gemacht hätte.

Als Margaret Gale wieder allein war, genehmigte sie sich ein Lächeln.

Kapitel 2

Bess schreckte aus dem Schlaf hoch. Der Morgenhimmel war blassgrau, aber das Zimmer war noch immer schummrig und voller Schemen.

Jemand beobachtete sie.

Adrenalin raste durch ihren Körper. Ihr Herz hämmerte, ihre Arme und Beine zuckten. Mit der rechten Hand packte sie entschlossen die volle Metalltrinkflasche von der Fensterbank. Diesmal war sie nicht hilflos. Sie würde sich wehren.

Bess warf die Bettdecke von sich, setzte sich auf – und keuchte, als sie sich den Kopf an der hölzernen Dachschräge stieß. Mit tränenden Augen wirbelte sie herum, um dem Eindringling entgegenzutreten.

Krallen schabten über Holz, dann ertönte ein triumphaler, trillernder Schrei.

Als sie wieder klar sehen konnte, blickte sie direkt in die schwarzen und bernsteinfarbenen Augen eines Hahns.

Ihr rostbrauner Mitbewohner mit den prächtigen weißen Schwanzfedern stand auf der obersten Sprosse der Leiter zu ihrem Hochbett. Er gluckste vor sich hin, und seine Kehllappen bebten. Es war Frühstückszeit.

»Oh, du kleiner …« Bess ließ die Flasche auf die Fensterbank und sich zurück auf die Matratze fallen. Sie rieb sich ihren schmerzenden Schädel. Ihre Spannung entlud sich schließlich in schallendem Gelächter. »Ach, Genghis.« Sie nahm ihn auf den Arm. »Was würde ich bloß ohne meinen tapferen Beschützer machen?«

Bess kletterte die Leiter hinab in das Hauptzimmer ihres Tiny House. Das Feuer im bauchigen Kaminofen war über Nacht erloschen, und die kühle Luft zwickte ihr in die Knöchel. Als sie sich umsah, fühlte sie dennoch Wärme in sich aufsteigen. Hier roch es angenehm nach Holzrauch und ihrem selbst gemachten Apfel-Crumble vom Vorabend.

An einer Wand befand sich die Küchenzeile mit den Barhockern, die sie abgeschliffen und neu lackiert hatte. Daneben stand ein Klappsofa mit selbst bestickten, heiteren Kissen, auf dem Boden lag ein regenbogenfarbener Teppich, den sie aus Textilresten gewebt hatte, und von der Decke baumelte ihr Flughund-Mobile. Auch nach einem Jahr fehlte Bess der Fernseher überhaupt nicht.

Außerdem standen hier ein kleiner Gaskocher, das dicke Schneidebrett in der Küche und die Bücherregale an der östlichen Wand, in denen von Virginia Woolf bis Pippi Langstrumpf alles vertreten war. Davon abgesehen gab es auch einen winzigen Campingkühlschrank, in dem nichts stand außer Milch, Joghurt und ein paar Dosen Bier. Alles andere hielt sich zu dieser Jahreszeit problemlos draußen in der Vorratskammer. Warum war sie eigentlich jemals der Ansicht gewesen, dass enorme Stromrechnungen für einen riesigen Kühlschrank voller krustiger Gurkengläser und verwelktem Gemüse akzeptabel seien? Was war sie doch damals für ein Schäfchen gewesen.

Bess nickte ihren Habseligkeiten zu, als begrüßte sie alte Freunde. Achtsamkeit war ihr besonders wichtig. Jeder Moment ist einzigartig. Dies war ihr Zuhause, diese zwanzig Quadratmeter gehörten einzig und allein ihr.

Sie blickte hinüber in die Hühnerecke. In kalten Winternächten schmiegten sich Genghis, Charlotte, Emily und Anne dort in einer offenen Schublade aneinander und trugen die Hühnerwindeln mit Paisleymuster, die Bess für sie genäht hatte. Sie dachte kurz daran, aus was für einer Situation sie ihre Haustiere gerettet hatte: aus einem von Abfall überschwemmten Hinterhof eines besetzten Hauses hinter ihrer ehemaligen Wohnung. Irgendeiner von den Hippies hatte die Hühner dorthin als Küken mitgebracht und sie wohl vergessen. Über Wochen hinweg hatte Bess durchs Fenster ihr Elend betrachtet – manchmal bekamen sie tagelang kein Wasser, ihr Stall war verschmutzt, Genghis hatte nach einem Hundebiss eine offene Wunde – und schließlich beschlossen: Es reicht. In der Nacht vor ihrem Umzug aus Melbourne nach Port Bannir war sie wie ein molliger, wütender Ninja über den Zaun gesprungen und hatte die Hühner und den Hahn mitgenommen.

Bess kraulte ihren Gefährten hinter seinem Kamm. »Das liegt jetzt alles in der Vergangenheit, Partner«, murmelte sie und erinnerte sich an die Worte ihrer Therapeutin: »Erkennen Sie die Erinnerung an, stellen Sie sie sanft auf ein hübsches kleines Floß voller Blumen und lassen Sie sie dann ins Meer treiben.« Sie strich sich die ungezähmten roten Haare hinters Ohr und bemühte sich zu lächeln. Du entscheidest selbst über deine Gefühle. Lass also Freude dich begleiten. »Frühstück?«

Sie warf sich einen Mantel über den Pyjama, quetschte ihre Füße in Gummistiefel und ging hinaus. Vor lauter Kälte schmerzten ihr die Wangen, aber das Sonnenlicht war überwältigend. Der Geruch von feuchtem Laub, Beuteltierkot und frischer Luft drang ihr in die Nase. Tautropfen glitzerten auf der Wiese und dem kleinen Granit-Springbrunnen der Achtsamkeit, den sie selbst angebracht hatte (und der sich selbstredend aus wiederverwertetem Wasser speiste). Die Blätter des Eukalyptusbaums schienen mit silberner Farbe bestrichen, die Weide zog sich so weit das Auge reichte. Das Trällern der Flötenkrähenstare war zu hören, und die Hühner hüpften aus dem Haus und pickten in der Erde.

Bess umarmte sich selbst und atmete tief ein. »Ich bin voll und ganz anwesend«, wiederholte sie mehrmals, wie jeden Morgen. Sie wackelte mit Fingern und Zehen und fand so einen sicheren Halt in ihrem festen, sommersprossigen Körper. »Ich bin dankbar. Ich bin wertvoll. Ich habe es verdient, glücklich zu sein.«

Sie setzte sich auf die Stufen, griff nach ihrer Ukulele und stimmte ein paar Strophen von Botany Bay an. Bald würde sie wieder in ihr Tiny House gehen, um Früchtemüsli zu essen – mit einer Handvoll Choco Krispies, die waren schon okay, solange man sie achtsam zu sich nahm. Danach würde sie auf ihr Rad steigen und ins Zentrum von Port Bannir fahren, wo sie ein weiterer Arbeitstag im besten Job ihres Lebens erwartete.

Was zählten schon ein paar Albträume, wenn sie ihren Wunschtraum lebte?

Sie summte die heitere Ukulelenmelodie aus dem Lied über das Exil. Wie sollte sie denn unglücklich sein? Alles, was sie liebte, war doch hier bei ihr.

* * *

Bess summte noch immer, als sie in Port Bannir ankam. Sie fuhr mit ihrem Fahrrad vorbei an der Bäckerei, der Baracke der Freiwilligen Feuerwehr, dem Rathaus und dem Laden von der Wohlfahrt und winkte den Einwohnern zu, die sie sah. Manche winkten zurück, andere nicht. Nicht alle hier in der Stadt wussten Bess’ Arbeitsplatz zu schätzen, aber ganz bestimmt würden sie es sich noch anders überlegen.

Sie bog von der Hauptstraße ab und schnaufte einen steilen Kiesweg hinauf. Durch das dichte Gestrüpp und die Banksien war die Küste nicht zu sehen, aber Bess konnte die kalte, salzige Gischt riechen und das Rauschen der Wellen hören. Sie fuhr um eine Kurve. Der Pflanzenwuchs lichtete sich, der Wind wirbelte ihre Haare durch die Gegend, und vor sich sah sie das helle Blau des Hafens, den weißen Strand, und am Ende einer felsigen Landzunge ihr Ziel.

Das Kuriositätenkabinett.

Von außen sah das Gebäude ziemlich schlicht aus: Mit den großen, dunklen Betonplatten wirkte es eher wie ein sowjetischer Raketenbunker. Bess gefiel das nicht, doch ihr Chef Leon behauptete beharrlich, es sei perfekt. Seiner Meinung nach hatten die Besucher so keine Ahnung, was sie drinnen erwartete. Sie halten das Ganze für eine riesige Enttäuschung, meinte er, aber dann hauen wir sie völlig aus den Socken.

»Morgen, Christos.« Sie nickte dem Wachmann zu, schloss ihr Fahrrad ab und wechselte die Schuhe.

»Bess. Schöner Tag heute.«

Sie prüfte ihr Spiegelbild in den Glasschiebetüren. Das gepunktete Rockabilly-Kleid hatte sie selbst genäht. Der Schnitt hob ihre großen Brüste hervor und harmonierte mit ihren Hüften und ihren wohlgeformten, molligen Armen, die unter den Sommersprossen blass waren wie Sahne. Zusammen mit der Cateye-Brille und den glänzenden roten Slingpumps zog sie einige Blicke auf sich.

Damals in der Großstadt hatte sich Bess jahrelang in altbackenen, überteuerten Klamotten versteckt, die dicken Frauen verkauft wurden, aber genug war genug. Heutzutage wollte sie Eindruck schinden und sich nicht mehr verstecken.

»Ist Seine Majestät da, Christos? Ich hab etwas für ihn.«

»Versuch’s mal im Vampirzimmer.« Christos gähnte. Dann schlenderte er den Pfad hinunter und empfing die erste Busladung von Touristen, die bereits die Hälse reckten und die Gesichter gegen die Scheiben drückten. Offenbar konnten sie es gar nicht erwarten, aus den Socken gehauen zu werden.

* * *

»Bess!« Leon winkte ihr mit einer Hand zu. Mit der anderen knipste er ein Foto von sich in einem Sarg. »Noch eins für unsere Social-Media-Kanäle?«

»Warum nicht?« Bess sah sich um. Im Kuriositätenkabinett herrschte ein schummriges Licht. Nach eigener Aussage wollte Leon diesen Ort mysteriös gestalten, nicht so steril wie ein Museum oder eine stinknormale Galerie.

Das Vampirzimmer beherbergte ein halbes Dutzend aufrecht stehender Särge, die die Besucher auf Größe und Komfort testen durften.

Sichtlich zufrieden mit dem Foto hüpfte Leon flink aus dem Sarg. Er klopfte seinen senfgelben dreiteiligen Anzug ab und zwirbelte seinen dichten, gewachsten Schnauzbart. »Also, Bess! Meine rechte Hand, mein Consigliere, meine gute Fee – was hast du heute Feines für mich?«

»Also …« Bess erwiderte sein Lächeln. Leon mochte ein bisschen großspurig und blasiert sein, doch dieser Ort war etwas Besonderes. »Ich weiß, wie wir an ein Moa-Ei rankommen können.«

»Du meinst doch nicht etwa die prähistorischen neuseeländischen Monstervögel?« Leon riss die Augen auf.

»Eben jene.« Sie zeigte ihm das Foto. »Neunhundert Jahre alt, zu neunzig Prozent intakt, wunderbar erhalten. Vielleicht könnten wir einen unserer goldenen viktorianischen Vogelkäfige an die Decke hängen und es darin ausstellen.«

»Exquisite Idee!« In den Zeitungen wurde Leon als Australiens erfolgreichster Zyniker beschrieben, doch die Aussicht auf ein neues Exponat ließ ihn hibbelig werden und strahlen wie ein Kind am Weihnachtsabend. »Und in den Käfig packst du noch einen Kuttelfisch, ja? Und einen dieser kleinen Spiegel mit den Glocken.«

Bess nickte und notierte seinen Wunsch.

»Gibt’s schon Neuigkeiten zu der Andenmumie?«

»Die klammern sich immer noch an den ursprünglichen Preis, aber ich werde die schon runterhandeln.«

»Und ob du das wirst!« Ihr Chef grinste und rieb sich die Hände. Bevor die Touristen hereinkommen konnten, musste er noch einen letzten Rundgang machen.

Bess eilte ihm hinterher.

»Muss ich sonst noch irgendetwas wissen?«

»Also, ich habe mir das Feedback der Besucher mal angeschaut.« Bess blickte auf ihre Notizen. »Der fünfzehn Meter lange Bandwurm ist ein Riesenerfolg, und die Schulkinder posieren für Fotos gern mit dem Kopf im Diprotodon-Gebiss. Allerdings hat uns die Abteilung mit den Penisringen aus dem Zeitalter Eduards des Siebten einige Beschwerden eingebracht.«

»Verstehe.« Leon kraulte seinen Schnauzbart. »Wurden die schriftlich eingereicht?«

»Jepp.«

»Tipptopp. Such dir die empörtesten raus und poste sie auf unserer Webseite.«

»Schon passiert.« Bess blätterte durch ihre To-do-Liste, während sie an einer Vitrine mit der Aufschrift »Gummihühner im Wandel der Zeit« vorbeigingen. Die stand gleich neben der Tür, die zur Ruhmeshalle der Bärtigen Ladys führte.

»Gut, um zehn Uhr kommt die Nachrichtencrew für dein Interview vorbei«, meinte Bess.

»Bestens!«

»Bist du dir sicher, dass du das in der Hüpfburg aus aufblasbaren Sexpuppen drehen willst?« Sie biss sich auf die Unterlippe. »Das Licht da drin ist nicht gerade schmeichelhaft.«

»Aber sicher doch! Ich hab eigens diesen Anzug darauf abgestimmt.«

»Alles klar, ist ja deine Beerdigung. Ach, apropos Anzug, was hältst du von dem hier? Der Künstler würde gern möglichst bald verkaufen.« Sie zog ein Foto hervor. »Geschneidert aus den Markenetiketten von Hunderten anderen Anzügen.«

»Fantastisch!«, jauchzte Leon. »Du verstehst mich einfach, Bess. Du hast meine Pläne hier total verinnerlicht.« Er streckte die Arme seitlich von sich. »Als Kind habe ich mich immer auf Ausflüge zu Museen und Kunstgalerien gefreut, aber die waren meistens völliger Müll. Vitrinen voller Steine, Gemälde von finster dreinblickenden alten Leuten, schrullige Erwachsene, aus deren Mündern nur Pscht! kam.« Er stöhnte. »Öder, elitärer Quatsch – intellektuelle Kindesmisshandlung! Zwanzig Jahre lang hab ich mich geweigert, auch nur einen Fuß in so ein Gebäude zu setzen. Stattdessen habe ich ein erfolgreiches Restaurant geleitet; meine Kochbücher haben die Bestsellerlisten angeführt und die Leute sind sogar aus Tokio angereist, um meinen Geburtstagskuchen aus Sashimi zu probieren.«

»Ich selbst bin ja Vegetarierin«, erinnerte Bess ihn.

»Aber als mein Restaurant in Sydney niedergebrannt ist, bin ich in eine Sinnkrise gestürzt. Wollte ich es wirklich wieder aufbauen und die nächsten zwanzig Jahre dasselbe machen? Oder hatte ich den Mut, etwas wirklich Neues zu probieren?« Leon nickte sich selbst zu. »Also hab ich mit dem Geld von der Versicherung so was von den Sprung ins Ungewisse gewagt. Ich habe dieses Museum gegründet – und das nicht in einer wohlhabenden, kulturträchtigen Großstadt, sondern in einem kleinen Küstenstädtchen, wo ich als Kind oft im Urlaub war. Die Leute dachten, ich hätte den Verstand verloren. Wer würde schon den weiten Weg aus Melbourne antreten, nur um dann eine verrückte Galerie voll von dem eigenartigsten, verblüffendsten Zeug zu sehen, das ich mir unter den Nagel reißen konnte?« Er verengte die Augen. »Und weißt du, was ich denen gesagt habe?«

»Dass die Leute nur zu gern vier Stunden Fahrt auf sich nehmen, um eine Ausstellung von historischen Kondomen zu begutachten?«

»Ganz genau!« Leon grinste. »Und ich hatte recht. Schau dich hier um – es wimmelt von Besuchern! In den letzten fünf Jahren haben wir diese Stadt zum Zentrum des Regionaltourismus gemacht, und diese ganzen biederen Großstadtmuseen wollen unseren Stil imitieren. Wir haben bewiesen, dass man beachtenswerte Objekte durchaus unterhaltsam präsentieren kann, sodass die Öffentlichkeit nicht vor Langweile ins Koma fällt. Raunen wir hier ständig Pscht? Nein, unsere Angestellten verwickeln die Besucher in Gespräche. Sagen wir Nicht berühren? Nein, verdammt – wir spornen sie noch dazu an! Hängen wir lange, ermüdende Abhandlungen neben jedes Ausstellungsstück, damit alle denken, sie müssten das erst lesen, bevor sie einen Blick darauf werfen dürfen? Fuck, nein! Statt Infotafeln steht neben jedem Stück ein Bildschirm mit einem Twitterfeed, wo die Besucher in Echtzeit ihre Gedanken zu dem teilen können, was sie betrachten, während sie es betrachten!«

»Ein paar von denen posten aber auch‚ was für ’n Scheiß«, mahnte Bess.

Leon wischte den Einwand mit einer Geste beiseite. »Klar, aber das meinen sie ironisch.« Er seufzte glücklich. »Ich bin so verdammt stolz auf dieses Museum und mein Team. Ihr alle seid mit diesem Job ein Risiko eingegangen, aber meine Fresse, es zahlt sich aus, hm?«

»Einen interessanteren Job hatte ich noch nicht«, sagte Bess. Und das stimmte.

Leon sprang in die Luft und schlug die Fersen aneinander. »Wenn das so ist … Bess, es gibt da ein Objekt, das ich wirklich, wirklich gern hätte.«

Bess hob erwartungsvoll die Brauen. Dann begriff sie. »Oh, Leon … Das kann ich dir bestimmt nicht beschaffen.«

»Komm schon, Bess! Das wär doch sagenhaft!«

»Ich hab das Meereskundemuseum schon dreimal angerufen und nach dem Stück gefragt. Sie weist jede Anfrage zurück. Sie ist nicht mal ans Telefon gegangen, das hat immer ihre Assistentin übernommen.«

»Dann schaust du da eben mal persönlich vorbei. Du kannst sie überzeugen, Bess, ich glaube an dich.«

»Sie soll ja eine sehr schwierige Person sein, Leon. Ich hab sie zwar noch nie getroffen, aber ihr eilt ein gewisser Ruf voraus.«

»Klar, weil sie das langweiligste Museum der Welt kuratiert.« Leon verdrehte die Augen. »Kleinstädtische Regionalmuseen – gibt es irgendetwas Grausameres? Sind an einem Nachmittag pro Woche geöffnet und gehören irgendeiner historischen Gesellschaft, deren Mitglieder selbst am besten in einer Fossilienvitrine aufgehoben wären.« Er verzog das Gesicht. »Modellschiffe? Münzen? Nebelhörner? Und Jesus weinte. Und dann reißt sich dieses Weibsstück ein einziges großartiges Objekt unter den Nagel, nur um es unter Verschluss zu halten! Das ist doch kriminell.«

»Vielleicht. Aber …«

»Wie auch immer, sie ist sicher in Geldnöten. Da geht doch kein Mensch mehr hin, zumindest nicht, seit es uns gibt. Biete ihr meinetwegen das Doppelte an, wenn nötig. Ich will dieses Stück, Bess!«

Bess seufzte und gab sich geschlagen. »Ich geb mein Bestes.«

»Du bist ein Schatz.« Leon blieb stehen, um eine ihrer neuesten Ausstellungen zu bewundern – eine Wand voller Bildschirme, auf denen Gebärdensprachdolmetscher gefühlvoll verschiedene One-Hit-Wonder performten (der Miene eines der Dolmetscher nach zu urteilen, handelte es sich bei Tainted Love um eine ganz besonders emotionale Angelegenheit). »Und kannst du mir wohl ein bisschen Zeit auf meinem Tagesplan freiräumen? Ich brauch Ruhe, um konzentriert über die Hauptausstellung fürs nächste Jahr nachzudenken.«

»Klar.« Bess notierte es sich. »Weißt du schon, worum es gehen soll?«

»Also, bisher hab ich nur den Titel«, antwortete Leon. »Ich dachte da an Blut ist dicker. Was meinst du?«

Bess nickte halbherzig und hoffte, dass sie sich nicht mit Fotos aus Schlachthöfen würde herumschlagen müssen.

»Ach so, Bess, noch mal zu dem Anzug aus Etiketten. Meinst du, du bekommst den noch rechtzeitig für mein Interview nachher? Vielleicht könnte ich den dann schon mal den Kameras vorführen.«

»Ich sag Mikiel Bescheid.«

»Super. Danke.« Leon zögerte. Zum ersten Mal an diesem Morgen flackerte Unsicherheit in seinem Gesicht auf. »Außer natürlich … Meinst du, dass ich damit aussehe wie ein … Na ja, ein bisschen wie ein Hipster?«

»Nein.« Bess bemühte sich um einen schockierten Gesichtsausdruck. »Natürlich nicht.«

»Gott sei Dank.« Leons Miene hellte sich wieder auf. »Du kennst mich doch, Bess. Wenn es eins gibt, was ich verfickt noch mal nicht ausstehen kann, dann sind das Hipster.«

Er zwirbelte seinen Schnauzbart, zündete sich eine Pfeife an und huschte von dannen.

Kapitel 3

Bess radelte zurück ins Stadtzentrum und zog einige verwirrte Blicke auf sich, Radfahrer sah man in Port Bannir eher selten. Als sie von ihrem Rad stieg und es abschloss, musste sie zugeben, dass Margaret Gales Meereskundemuseum von innen vermutlich ziemlich langweilig war, von außen jedoch viel schöner aussah als Bess’ eigener Arbeitsplatz. Das ehemalige Gerichtsgebäude aus der Kolonialzeit befand sich in hervorragendem Zustand und war umgeben von einer Aura mürrischer Erhabenheit, wie ein Spukhaus, in dem sich nur Geister von historischer Relevanz aufhalten durften.

Entgegen Leons Vorhersage hatte dieses Museum ganz reguläre Betriebszeiten, und die Türen waren bereits offen. Daneben stand eine breite Informationstafel mit der Aufschrift:

Willkommen im Meereskundemuseum von Port Bannir, wo die reichhaltige und bunte Vergangenheit des Distrikts behütet wird. Der Besuch wird Ihnen gefallen.

Essen und Trinken verboten.

Blitzlichtfotografie verboten.

Handys verboten.

Rucksäcke verboten.

Berühren der Exponate verboten.

Rennen in den Ausstellungsräumen verboten.

»Vom Beckenrand springen verboten«, murmelte Bess und las weiter.

Keine Rückerstattungen.

Toiletten nur für Personal und Besucher.

Lärmende Besucher werden gebeten, das Museum zu verlassen.

Besucher, die in den Ausstellungsräumen die Windeln ihrer Babys wechseln,

werden gebeten, das Museum zu verlassen.

In einem Meereskundemuseum Piraten zu imitieren ist KEINESWEGS ORIGINELL,

und Besucher, die anderer Meinung sind, werden –

»… gebeten, das Museum zu verlassen«, raunte Bess. Was für eine furchtbare Vorstellung, dass eine Museumskuratorin ihre eigenen Besucher derart verachtete. Inzwischen konnte sie sich Margaret Gale gut vorstellen: eine vorsintflutliche, griesgrämige, bärbeißige, schrill schreiende, durchgeknallte alte Schachtel, die den Stadtrat terrorisierte und gepfefferte Leserbriefe an die Lokalzeitung schickte, wenn die Nachbarn ihre Mülltonnen nicht rechtzeitig von der Straße holten.

Andererseits … Bess konnte es sich nur schwer eingestehen, doch ein Teil von ihr war ein klitzekleines bisschen neidisch auf jede Person, die ohne jegliche Rücksichtnahme so strenge Regeln durchsetzte. Als sie zum ersten Mal gesehen hatte, wie ein Elternpaar im Café von Leons Galerie seinem Baby mitten auf dem Tisch die Windeln wechselte, hatte sie das ziemlich angewidert. Auf Bess’ Hinweis, doch bitte den Wickeltisch auf der Toilette zu benutzen, hatten sie nicht gerade freundlich reagiert. »Und wir dachten, das hier wäre ein familienfreundlicher Laden!«, hatte die Frau gebrüllt. Hinter ihr an der Wand hatte Leons signiertes Foto von Bettie Page gehangen, dem bekannten Fetisch- und Aktmodell.

Unter Margaret Gales Liste von Regularien stand noch:

Dieses Museum widmet sich ausschließlich der ozeanischen und antarktischen Geschichte. Damit Sie sich nicht blamieren, bitten wir Sie höflich, von Fragen bezüglich Eisbären abzusehen.

Bitte beachten: Die in Saal 3 ausgestellte Neunschwänzige Katze aus dem 18. Jahrhundert dient ALLEIN ZU ANSCHAUUNGSZWECKEN.

Bess blinzelte mehrmals. Dann strich sie ihr gepunktetes Kleid glatt und schritt durch die Türen.

Im Inneren von Margaret Gales Museum waren die Lichter so grell wie in einem Operationssaal. In der Luft hing ein Hauch von Desinfektionsmittel. Bess’ Schritte hallten über den steinernen Boden.

»Vollpreis oder Ermäßigung?«, fragte der nervös wirkende Junge am Empfang. Kenneth stand auf seinem Namensschild.

Bess erklärte, sie wolle mit Ms Gale sprechen, und nein, einen Termin habe sie nicht vereinbart.

Jegliche Farbe schwand aus seinem Gesicht. »Haben Sie vorher angerufen, Miss, oder …?«

»Nein. Ist Ihre Chefin da?«

»Sie … Ja, ist sie.« Sein Adamsapfel schien sich in Sicherheit bringen zu wollen. »Aber sie hat es nicht so gern, wenn Leute einfach ohne Vorwarnung hier auftauchen …«

»Dauert nur eine Minute.« Bess lächelte und huschte an ihm vorbei, andernfalls hätte sie wohl noch den ganzen Tag hier verbringen müssen. Um Himmels willen, ja, Jobs waren in Port Bannir schwer zu finden, doch das kriecherische Gehabe des Teenagers kam ihr ein wenig übertrieben vor. Schließlich arbeitete er für eine Museumskuratorin, nicht für einen Disney-Bösewicht. Oder?

Im Hauptausstellungsraum hielt gerade eine Frau, auf deren Namensschild Kelly stand, vor einer Gruppe von Schulkindern einen Vortrag zum Thema Überfahrten auf Sträflingsschiffen. Andere Besucher waren nirgends zu entdecken, abgesehen von ein paar verwirrten chinesischen Touristen, die sich auf dem Weg zu Leons Museum vermutlich verlaufen hatten. Sie betrachteten eine Vitrine voller Sextanten in makellosem Zustand. Leon hätte Bess dafür sicher ausgelacht, doch sie konnte sich für solche Dinge begeistern. Was für eine beeindruckende Vorstellung, dass Menschen einst mit nichts als handschriftlichen Berechnungen den Globus umrunden konnten. Bess schaffte es ohne ihre abgegriffene Stadtkarte von Port Bannir und Umgebung ja nicht einmal vom Supermarkt nach Hause.

Dennoch hatte Leon mit seiner Einschätzung recht gehabt, dachte sie. Logbücher und Überseekoffer – schnarch. Und so viel Text! Überall Infotafeln, die konnte sich doch unmöglich irgendjemand komplett durchlesen? Und beim Anblick all dieser ausgestopften Tiere lief es Bess eiskalt den Rücken runter.

Bei einer der größeren Ausstellungen wurde ihr besonders mulmig zumute: Eine lebensgroße, in Ölzeug gehüllte Puppe hielt eine Harpunenkanone fest, während eine weitere an einem Sicherungsseil vom Deck herabhing und einen großzügig mit roter Farbe bespritzten Wal aus Glasfaserkunststoff häutete. Daneben saß eine dritte Walfängerpuppe, die mit einem breiten Messer das Fleisch aus der Speckschicht trennte. War es wirklich moralisch vertretbar, Kindern so etwas zu zeigen? Gegen die Ausstellungen im Kuriositätenkabinett, die von okkulten Gemälden über medizinische Blutegel reichten, hatte Bess nichts, aber es gab eben gewisse Grenzen.

Sie sah sich um und suchte nach Margaret Gale. Vor Bess’ innerem Auge sah sie aus wie eine dieser schrulligen Vertretungslehrerinnen damals in der Schule, mit knittrigen Strümpfen, einer schief sitzenden Strickjacke und einem Gebiss, das aus ihrem Mund hervorsprang, wenn sie jemanden anbrüllte.

Da Bess niemanden dieser Art entdeckte, betrachtete sie erst einmal eine Vitrine an der gegenüberliegenden Wand. Der Deckel stand offen, und hinter der Scheibe lag ein wunderbarer alter Steinschlossrevolver. Er sah ziemlich ramponiert aus, hatte aber eine prächtige Gravur, und Bess konnte sich vorstellen, wie Ben Hall damit bei seinem Überfall auf die Postkutsche in Jugiong herumgewedelt hatte. Natürlich durfte sie das nicht, aber sie konnte einfach nicht an sich halten, steckte die Hand in die Vitrine und streichelte ehrfürchtig über den Lauf.

Bess fühlte einen Windhauch und sah etwas Silbernes aufblitzen. Aus dem Nichts sauste ein Schwert auf ihre Finger nieder und kam nur wenige Zentimeter darüber zum Halt.

Bess erstarrte. Ihr Herz raste. Die Waffe sah zwar alt, aber schonungslos scharf aus. Offenbar handelte es sich eher um ein Messer als um ein Schwert – die Form war nämlich etwas anders –, aber unheilvoll war es allemal. Bestimmt war es sehr schwer, doch es hing völlig regungslos in der Luft. Langsam ließ Bess den Blick über die lange Klinge und den Schaft schweifen, über eine schwarz behandschuhte Hand und einen dunklen Ärmel, und schließlich schaute sie ihrer Angreiferin direkt in die Augen.

Die Frau war gut einen Kopf größer als Bess. Ihr Gesicht war bleich, die finsteren Augen waren verengt und konzentriert, und das Haar lag ihr wie eine glatte, dunkle Haube auf dem Kopf. Ihr Parfum roch dezent, aber scharf.

Die Frau blickte hinab zur Klinge, die bereit zum Angriff über Bess’ Knöcheln schwebte. Ihre Stimme war tief und durchdringend. »Finger. Weg.«

Bess riss die Augen auf. Vorsichtig zog sie die Hand von der antiquarischen Waffe.

Die Angreiferin wartete, bis Bess einen Schritt zurückgetreten war, und legte das Messer dann neben den Revolver in die Vitrine.

Laut der Infotafel an der Wand, die Bess urplötzlich nur allzu gern lesen wollte, handelte es sich bei der Waffe, mit der man ihr eben fast die Finger abgetrennt hätte, um ein Entermesser von einem alten Walfangschiff.

Bess schluckte schwer und sammelte sich.

Dieses seltsame Parfum umwaberte sie.

Margaret Gale entsprach ganz und gar nicht ihrer Vorstellung.

* * *

Bess Campbell entsprach ihrer Vorstellung ganz genau.

Während sich Margaret den schwarzen Baumwollhandschuh von den Fingern zog und widerwillig die Hand ausstreckte, fiel ihr einmal mehr auf, dass diese sogenannten exzentrischen Individualisten, die für Leon Powell arbeiteten, so aussahen, als wären sie allesamt durch dieselbe urbane Wurstmaschine gedreht worden.

Und das lag nicht nur an ihrem grotesken Kleidungsgeschmack – wobei diese Frau zumindest weder Rollschuhe noch Monokel trug. Auch auf ihren Mangel an Wertschätzung für Geschichte und Museologie war dieser Eindruck nicht zurückzuführen. Nein, vielmehr reizten ihre Arroganz und ihre Anspruchshaltung Margarets Nerven. Für wen hielten die sich eigentlich, dieser Haufen gescheiterter Grafikdesigner, die erst seit etwa fünf Minuten in dieser Stadt lebten? Und jetzt auch noch die hier – sie hatte das Museum kaum betreten und wollte bereits die Exponate stehlen!

Margaret fixierte die Besucherin mit einem Blick, unter dem einem Pinguin der Schnabel abgefroren wäre.

»Ms Campbell, nehme ich an. Wenn Sie wegen der Angelegenheit kommen, die Sie letzte Woche bereits mit meiner Assistentin erörtert haben, muss ich Ihnen leider mitteilen, dass Sie Ihre Zeit verschwenden. Schauen Sie sich gern in aller Ruhe um, bevor Sie gehen.« Margaret schenkte ihr ein schmallippiges Lächeln. »In unserem Souvenirladen führen wir ein reizendes Bilderbuch über eine Schiffskatze, das wird Ihnen sicher gefallen.«

»Eigentlich würde ich mich gern bei Ihnen entschuldigen, Ms Gale. Wir haben Sie bedrängt und etwas zu eifrig versucht, Sie zu einem Verkauf zu bewegen.«

Zu Margarets Überraschung ließ Bess Campbell sich nicht ohne Weiteres in die Knie zwingen. Offenbar hatte sie sich von dem Zwischenfall mit dem Entermesser bemerkenswert schnell erholt. Und dann besaß sie auch noch die Frechheit, zu lächeln. »Ach wirklich?« Margaret verengte die Augen zu Schlitzen.

»Na sicher. Das betreffende Objekt ist einzigartig und wertvoll, da wundert es mich nicht, dass Sie es nicht einfach hergeben möchten. Etwas so Ungewöhnliches muss in dieser Sammlung doch sicher Ihr bestes Stück sein.« Mit unschuldiger Miene sah Bess sich um, als suchte sie nach dem Gegenstand.

Innerlich knurrte Margaret. Dieser kleine Plagegeist wusste ganz genau, dass das Exponat nicht öffentlich einsehbar war. »Es wird derzeit restauriert«, erwiderte sie schroff.

»Nun, wir vom Kuriositätenkabinett haben uns gefragt, ob wir nicht eine für beide Seiten vorteilhafte Lösung finden können.«

Margaret wandte sich um, knallte den Deckel auf die Vitrine und schloss ab. »Nein.«

»So eine Art Mietverhältnis …«

Unfassbar – diese Frau sprach ja immer noch!

»Wir würden Ihnen eine beträchtliche Prämie für das Objekt zahlen, und selbstverständlich deutlich darauf hinweisen, dass es Eigentum des Meereskundemuseums ist.«

Nun stellte sich Bess unverschämterweise zwischen Margaret und die Vitrine, sodass Margaret nicht umhinkonnte, sie direkt anzuschauen. Bess’ Gesicht und Hals waren voller blasser Sommersprossen, ihre Lippen zartrosa. Ein zierliches Tattoo eines Löwenzahns im Wind lugte unter einem Träger ihres Kleids hervor.

»Wenn wir das Stück in unserer Galerie ausstellen, könnte das für Ihr Museum einen Aufschwung bedeuten.« Unhöflicherweise sah sich Bess verstohlen im fast menschenleeren Raum um.

Margaret blickte finster drein. »Das bezweifle ich. Jene Sorte Mensch, die sich an Ihren Ausstellungen von exotischen Latrinen erfreut, wird wohl kaum ein Interesse an der Seefahrtsgeschichte des Distrikts zeigen.«

»Das denke ich schon, schließlich haben wir auch einen Toilettensitz von einem alten Segelschiff«, sagte Bess begeistert. Sie schien kurz davor, ihn genauer zu beschreiben, doch Margarets Blick ließ sie verstummen.

Bess lenkte das Gespräch in eine andere Richtung. »Auch einen Tausch können wir uns vorstellen. Vielleicht gibt es in unserer Sammlung etwas …«

»Nichts«, entgegnete Margaret, »aber auch rein gar nichts in Mr Powells Ramschladen hätte für mein Museum auch nur die geringste Relevanz. Wenn das alles wäre …«

»Dürfte ich einen Blick darauf werfen?«

Herrgott im Himmel, wenn diese Bess Campbell eines war, dann hoffnungsvoll. Und zwar auf diese vergnügte, kesse Weise, die Margaret als äußerst lästig empfand.

»Bevor ich mich auf den Weg mache?«

»Nein.«

»Mein Chef ist nun mal wirklich neugierig«, drängte Bess. »Aber wenn ich ihm sagen könnte, dass ich das Stück gesehen habe und es Schrott ist …«

»Es ist ein Meisterwerk!« Margaret hätte sich dafür ohrfeigen können, dass sie in eine so offensichtliche Falle getappt war. Aber sie war es leid – leid, dass ihre kostbare Sammlung auf die Ignoranz und Ablehnung von Einfaltspinseln traf, von denen diese Welt nur so wimmelte.

Margarets Handy vibrierte in ihrer Tasche. Sie warf einen Blick auf das Display: Es war der Vorsitzende der historischen Gesellschaft. Und zweifelsohne wollte er sie erneut drangsalieren, damit sie die Sammlung polierter Rinderhörner ausstellte, die einst seinem Großvater gehört hatte. Gleichwohl hatte Margaret ihm unmissverständlich mitgeteilt, dass Milchviehhaltung in der Kolonialgeschichte des Distrikts keine nennenswerte Rolle spielte und das Museum nicht die kommunale Müllverwaltung war.

Lang überlegen musste Margaret also nicht. Sie schob ihr Handy wieder in die Tasche und winkte Bess hinter sich her. »Nicht länger als zwei Minuten.«

Das Exponat lag im Sicherheitsbereich hinter Schloss und Riegel. Als Margaret die Schublade öffnete, beugte Bess sich vor und reckte den Hals. Dadurch rutschte einer der Träger ihres Kleids von ihrer geschmeidigen, sommersprossigen Schulter. Margaret unterdrückte das Verlangen, danach zu greifen und ihn wieder hochzuziehen. Sie verabscheute Unordnung.

»Oh«, hauchte Bess. Ihre Wangen liefen zartrosa an. »Oh, es ist wunderschön.«

Unwillkürlich ließ sich Margaret ein winziges bisschen von der offenkundigen Begeisterung dieser Frau erweichen. Nur sehr selten kam jemand her, der die Artefakte wirklich zu schätzen wusste. Und dieses war in der Tat einzigartig. Das Objekt lag in einer ledernen Schatulle mit Glaseinsatz, die mit mitternachtsblauer Seide ausgelegt war, man hatte es also einst sehr wertgeschätzt. Es war aus einem Elefantenstoßzahn gefertigt und mit exquisiten Dekorationen verziert worden – vermutlich in China –, und in zierlichen, geschwungenen Lettern war der Name Diana am unteren Ende eingraviert.

»Dies befand sich lange Zeit im Besitz einer anglo-indischen Militärsfamilie, die nach dem Goldrausch hierherkam und eine Schifffahrtsgesellschaft gründete.« Wenn Margaret über ihre Ausstellungsstücke sprach, wurde ihr von Natur aus gebieterischer Tonfall sanfter und ruhiger, als wollte sie die wertvollen Dinge in den Schlaf wiegen. »Es stammt in etwa aus dem Jahr Achtzehnhundertachtzig. Über ein Jahrhundert lang hat es unauffindbar auf einem Dachboden gelegen, und als das Haus verkauft wurde, hätte man es beinahe weggeworfen.« Sie ließ die Hand liebkosend durch die Luft über dem Kleinod gleiten. »Handgefertigt. Einzigartig.«

»Beeindruckend«, stimmte Bess zu. »Und wirklich der Wahnsinn, wenn man mal drüber nachdenkt, dass sich eine befreite Frau schon Achtzehnhundertachtzig mit Sexspielzeug vergnügt hat.«

Margaret erstarrte. Ihr Rückgrat verhärtete sich. Deshalb also interessierte sich dieser entsetzliche Mr Powell für das Stück. Sie hätte es wissen sollen. »Dies ist ein im römischen Stil gehaltenes Fruchtbarkeitssymbol.« Margarets Stimme war nun kalt wie Stahl. »Die Viktorianer hatten eine ausgeprägte Faszination für pagane Ikonographie. Dies beruht offenkundig auf dem römischen Fascinum, einem Abbild, das vor dem Bösen Blick zu schützen vermochte und die Sacra Romana hütete, die Sicherheit des römischen Staats. Solcherlei Symbole hat man in der Antike überall im Mittelmeerraum gefunden.«

Hinter ihrer Cateye-Brille blickte Bess fassungslos drein. »Sie machen Witze, oder?«

Diese Frage würdigte sie keiner Antwort.

»Margaret. Das ist ein Dildo.«

Margaret plusterte die Nasenlöcher auf. »Ich wäre Ihnen in höchstem Maße verbunden, wenn Sie mich nicht mit dem Vornamen ansprächen, Ms Campbell. Mir ist durchaus bewusst, dass Mr Powells Angestellte über ein bestenfalls beiläufiges Geschichtsbewusstsein verfügen, doch ich kann Ihnen versichern, dass es sich hierbei um die Nachbildung eines römischen Symbols handelt. Zugegebenermaßen weicht seine Größe von tatsächlichen paganen Artefakten ab, insofern als es …«, Margaret räusperte sich, »signifikant breiter ist, und die Referenz auf Göttin Diana stellt in diesem Zusammenhang einen Anachronismus dar, aber dennoch …«

»Sie wollen mich verarschen, oder?« Bess lächelte noch immer, als hoffte sie darauf, den Witz nicht zu begreifen. »Mar… Ms Gale, das ist eindeutig …« Bess schien angestrengt nach einer eleganteren Formulierung zu suchen, gab dann aber auf. »Ein dicker fetter Schwanz. Und halten Sie es nicht für wahrscheinlicher, dass Diana einfach der Name von der Frau war, die …«

»Nein, Ms Campbell, ganz und gar nicht.« Margaret schloss die Schublade mit solcher Wucht, dass das Objekt darin nur so klapperte. »Sicherlich bevorzugen einige Menschen eine geschmacklose, auf Dichtung beruhende Erklärung. Doch dieses Artefakt ist rein zufällig Teil des reichhaltigen Kulturerbes unserer Region.«

»Na ja, da sag ich ja auch gar nichts gegen.«

»Und die Tatsache, dass Sie es für billige, historisch inakkurate Lacher missbrauchen möchten, zeigt mir erneut mit einer gewissen Dringlichkeit, dass Ihr … Geschäftssitz keinerlei Wert für diese Stadt bereithält.« Margaret verengte die Augen und verschränkte die Arme.

Bess blinzelte. »Wie bitte?«

Margaret machte keine Anstalten, sich zu entschuldigen oder nachzugeben.

»Was haben Sie für ein Problem?«, fragte Bess.

»Momentan? Ineffiziente Inanspruchnahme meiner Zeit.« Margaret wischte ein imaginäres Staubkorn von ihren Handschuhen. »Nun, wenn das dann alles wäre …« Sie setzte ihren Spezialblick auf, mit dem sie sonst Touristen einschüchterte, ihre Angestellten herumscheuchte und Händler zurück in ihre Transporter jagte, damit sie den Rechnungsbetrag anpassten.

Zu ihrem Leidwesen zuckte Bess nicht einmal mit der Wimper. Stattdessen brach sie in ungläubiges Gelächter aus. »Ich bin mit einem hervorragenden Angebot auf Sie zugekommen, das für Sie mehr Vorteile gehabt hätte als für uns. Verdammt, schließlich haben wir schon eine beträchtliche Sammlung historischer Sexspielzeuge.«

Margarets Blick verfinsterte sich. »Das ist die Nachbildung eines römischen …«

»… und Sie führen hier so ein Theater auf«, schloss Bess. »Kaum zu glauben, wie unhöflich Sie sind. Kein Wunder, dass hier niemand hinkommt! Ist ja schon schlimm genug, sich alte Konservendosen ansehen zu müssen, da können die Leute wohl darauf verzichten, die ganze Zeit Cruella de Vil im Nacken zu haben.« Sie schwang sich ihre Handtasche über die Schulter und warf ihr rotes Haar zurück. »Ich finde schon allein raus. Wenn Sie zur Vernunft kommen, wissen Sie ja, wo Sie uns finden können. Laufen Sie einfach der Masse hinterher.«

Margaret reckte das Kinn. »Diese Angewohnheit hatte ich noch nie.«

Bess stürmte hinaus.

Vielleicht wäre es ganz reizvoll gewesen, sie sich von hinten genauer anzusehen, doch das verkniff sich Margaret. Stattdessen ging sie zurück in den Ausstellungsraum, zückte ihre Mikrofasertücher und rieb mit unnötiger Härte Fingerabdrücke von einer Vitrine.

Darin standen die Konservendosen, über die Bess gespottet hatte. Es handelte sich um Überreste aus dem Vorrat der Franklin-Expedition. Streng genommen kein Teil der australischen Geschichte, doch da der bedauernswerte Franklin Vizegouverneur von Van-Diemens-Land gewesen war, hielt Margaret dieses Exponat für zulässig. Wenn man genau hinsah, konnte man sogar noch die Bleiverlötung erkennen. Damals waren diese Dosen ein technologisches Wunderwerk gewesen, weil man darin Nahrung haltbar machen und so die Besatzung auf dem Polarmeer über Monate versorgen konnte. Einer Theorie zufolge hatten einige Expeditionsteilnehmer jedoch Bleivergiftungen davongetragen, sodass sie in geistiger Umnachtung geradewegs in ihren eisigen Tod geglitten waren.

Margaret rubbelte, bis ihre sehnigen Arme schmerzten und ihr Gesicht heiß wurde. Diese Objekte waren sehr wohl interessant. Sie waren echt und hatten Relevanz. Warum entging das den Menschen bloß?

Als sie fertig war, glänzte das Glas. Sie packte ihre Tücher weg und rieb sich die Hände mit Desinfektionsmittel ein.

Alles war wieder sauber.

* * *

Draußen sattelte Bess ihren Drahtesel und atmete langsam und wütend durch. Dann frischte sie ihren Lippenstift auf, schloss die Augen und vollzog eine weitere Affirmation. Auf ihr gemurmeltes »Ich bin dankbar« kicherten die Schulkinder hinter ihr. Sie hatten das Museum gerade verlassen und stellten sich in einer Reihe vor dem Bus auf.

Bess öffnete die Augen und schnauzte: »Was?«

Einige Leute drehten sich zu ihr um.

Sie ermahnte sich, dass sie sich beruhigen und achtsam den Moment leben musste – doch in diesem Moment fühlte sie sich weder dankbar noch sonderlich wertvoll.

Kapitel 4

»Bess!« Kylie hob den Kopf.

Die Plastikschleifen an der Eingangstür wurden aufgewirbelt und Bess kämpfte sich hindurch. Ihr Gesicht war noch immer heiß, als sie zum Tresen der Bäckerei stapfte. Bei der Erinnerung an Margarets Herablassung wäre sie am liebsten sofort zurück zum Meereskundemuseum geradelt, um einen authentischen Schiffstoilettensitz durch die Scheibe zu schleudern.

»Ihr Geschäftssitz hält keinerlei Wert für diese Stadt bereit.« Für wen hielt sich diese Frau eigentlich?

Bess musste sich bemühen, in der Situation anzukommen, das Schmatzen des ausgetretenen Linoleums unter ihren Füßen zu hören und die warme Luft einzuatmen, durch die ein verführerischer Duft von Brot, ofenfrischen Croissants und gold-braunem Gebäck waberte. McKenzie’s Bäckerei galt in Port Bannir als Institution. Touristen reisten eigens aus Melbourne an, um sich mit Muffins mit Rhabarber und weißer Schokolade einzudecken, und Fernfahrer nahmen absichtlich die falsche Ausfahrt, damit sie unschuldig mit einer Steak-und-Pilz-Pastete in jeder Hand aus McKenzie’s schlendern konnten.

Kylie stemmte ihre fleischigen Arme auf den Tresen. »Schlechten Tag gehabt, Bessie?«

Bess atmete langsam durch. »Na ja, als schlechten Tag bezeichnen wir Menschen eine willkürliche Abfolge von Ereignissen innerhalb eines Zeitraums von vierundzwanzig Stunden«, erklärte sie. So stand es in ihren Selbsthilfebüchern. »Wusstest du, dass unsere Unzufriedenheit meist daher rührt, dass wir Dingen Bedeutung zuschreiben, statt uns in Akzeptanz zu üben?« Sie bemerkte Kylies Blick. »Ja, einen ziemlich schlechten Tag. Und wir haben gerade mal Mittag.«

»Apropos …« Kylie klickte mit ihrer Zange. »Das Übliche?«

»Das wäre super.« Bess sah zu, wie Kylie ein warmes Stück Spanakopita und etwas griechischen Salat für sie einpackte, ein großes Ei und einen Salatwrap für Christos, eine kleine Quiche mit Käse und Speck für Leon, und eine Auswahl an Kuchen für die Tea Time. »Lamingtons nach Red-Velvet-Art? Innovation oder Sakrileg?«

»Das lässt sich nur auf eine Weise herausfinden.« Kylie packte auch davon einige ein. »Geht aufs Haus.«

Ein paar Einwohner von Port Bannir mochten das Kuriositätenkabinett nicht. Ihnen zufolge sorgte es für zu viel Verkehr, ruinierte den Ausblick auf die Halbinsel und zog Sonderlinge an. Die meisten lokalen Betriebe sahen das allerdings ganz anders. Kylies einziger Kritikpunkt war, dass die Touristen mehr Kaffee und Zimtschnecken bestellten, als sie zubereiten konnte.

»Welche Laus ist dir denn über die Leber gelaufen?«

»Ach, ich hatte nur eine schwierige Begegnung.« Bess schüttelte den Kopf. »Drüben im Meereskundemuseum.«

Sofort hob Kylie die Brauen. »Doch nicht mit Morticia Addams?«

»Mit Ms Gale, ja.« Bess legte Geld auf den Tresen. »Kennst du sie?«

»Na klar. Ihre verdammte Sicherheitsfirma stellt meinen Lieferanten ständig Strafzettel aus, weil sie in ihrer Einfahrt parken. Ich hab mich schon beschwert, aber das war Zeitverschwendung. Niemand kennt die Statuten besser als sie, und niemand sonst kann den Bürgermeister so kompetent einschüchtern und nach seiner Pfeife tanzen lassen.« Kylie schnaubte. »Ich hab schon öfter gesehen, wie er sich über den Hinterhof aus dem Rathaus schleicht, damit er nicht mit ihr zusammenstößt.«

»Ja, sie kam mir etwas … streitlustig vor.«

»Wenn ich die sehe, denk ich mir jedes Mal: Was für eine blöde Tischlampe. Nur ohne das ›Ti‹, wenn du verstehst«, meinte Kylie. »Bei der hat schon immer der Wurm dringesteckt. Meine Cousine Gill war vor vierzig Jahren mit ihr auf der Grundschule hier um die Ecke. Und Gill meint, dass die damals schon ein ziemliches Ekelpaket war.«

»Echt?«

»Ja. Mit zehn Jahren wurde Margaret aus dem Netball-Team geworfen, weil sie sich auf dem Spielfeld geprügelt hatte, also ist sie in die Gerätekammer in der Sporthalle eingebrochen und hat jeden einzelnen Ball kaputt gestochen.« Kylie, schon ihr Leben lang Mitglied im Verein für Football und Netball von Port Bannir, schürzte angesichts dieses Skandals empört die Lippen.

»Ich wusste gar nicht, dass sie hier aufgewachsen ist«, sagte Bess überrascht. Aus Port Bannir waren Wollbarone, rechtskonservative Parlamentarier und ein paar Footballspieler hervorgegangen, aber dass Margaret Gale hier zur Welt gekommen war, wollte ihr nicht in den Kopf gehen.

»Nach der Schule ist sie natürlich weggezogen. Nach Melbourne, glaube ich, oder nach Sydney. Als sie vor zehn Jahren wiedergekommen ist, hab ich meinen Augen nicht getraut. Ich bin auf der High Street an ihr vorbeigelaufen und meine Kinnlade stand direkt offen. Hat natürlich so getan, als würde sie mich nicht erkennen. Viele junge Leute ziehen weg und kündigen an, nach dem Studium wiederzukommen, letztendlich tun das aber nur die wenigsten.«

»Und warum ist sie dann wiedergekommen?« Bess griff nach dem warmen Päckchen, das Kylie ihr reichte, und klemmte es sich unter den Arm.

Kylie zuckte mit den Schultern. »Wer weiß? Damit sie uns alle herumscheuchen kann, denk ich. Oder vielleicht kam sie in der Stadt nicht klar. Sie tut vielleicht so, als wäre sie die Königin von Saba, aber wie man merkt, ist sie hinter dieser Fassade … Na ja …«

»Was?«

Kylie sah überrascht aus, weil Bess nicht verstand. »Durchgeknallt. Ich würde schwören, dass mit der irgendwas nicht stimmt.«

* * *

»Bessie!« Am anderen Ende der Leitung ließ Leon ein ohrenbetäubendes Stöhnen hören.

Bess hielt das Handy etwas weiter von sich weg.

»Mir brennt hier echt der Kittel!«

»Tut mir leid, Leon, sie hat nicht nachgegeben.« Bess klemmte ihr Handy zwischen Wange und Schulter, während sie das Essenspaket auf dem Gepäckträger befestigte.

»Komm schon, Bess, das kannst du doch besser! Wo ist die Frau abgeblieben, die mir Rita Hayworths falsche Wimpern zum halben Preis verschafft hat?«

»Ich kann nicht zaubern, Leon.« Bess setzte den Helm auf. »Wenn es dich tröstet: Da waren kaum Besucher. Ihr Museum ist ziemlich … altmodisch.«

»Überflüssig, meinst du wohl.« Leon grunzte unzufrieden. »Also, nur fürs Protokoll, ich habe es auf die freundliche Weise versucht. Aber so wie es um diese Frau und ihr Museum steht, wird sie schon bald bei uns angekrochen kommen und uns um einen schnellen Verkauf bitten. Und dann bin ich bestimmt nicht mehr so großzügig.«

Auf der Rückfahrt zur Galerie konnte nicht einmal der Duft von Kylies Köstlichkeiten Bess aufheitern. Berufliches Versagen ärgerte sie.

Eigentlich hätte sie den Job gar nicht erst bekommen sollen. Als ob ein Abschluss in Kunstgeschichte und drei Jahre Arbeit in einer alternativen Galerie in Schuhkartongröße sie für eine Stelle als Kuratorin in Australiens neuestem und bizarrstem Touristenmagneten qualifizierte! Doch ihr Bruder hatte sie dazu gedrängt, aus Melbourne wegzuziehen und nicht mehr über dem zu brüten, was dort vorgefallen war. Also hatte sie eben ihre Bewerbung abgeschickt, und nach dem seltsamsten Bewerbungsgespräch ihres Lebens – Leon hatte sie unter anderem gefragt, was ihr liebstes Palindrom sei und welche Farbe sie wäre, wenn sie ein Buntstift sein könnte – hatte sie die Stelle doch tatsächlich bekommen. Ihrem neuen Chef waren weniger die Qualifikation und die Referenzen eines Kandidaten wichtig als sein Potenzial und sein Vibe.

Der Schock darüber hatte sie wie ein Adrenalinschub durchströmt. Endlich konnte sie sich aus ihrer depressiven Stimmung befreien und neu anfangen: ein neues Zuhause einrichten, neue Gewohnheiten entwickeln, eine neue Sicht auf die Welt finden. Fake it till you make it, hatte sie sich immer wieder gesagt und härter gearbeitet als all ihre Kollegen. Und zu ihrer eigenen Überraschung war es ihr gelungen. Der Schlagabtausch heute im Meereskundemuseum stellte ihren ersten echten Fehlschlag seit Monaten dar.

Sie blickte finster drein, während sie den Kiesweg wieder hinaufschnaufte. Was war diese Margaret Gale bloß für eine?

* * *

»Miss Gale?« Christos, der Wachmann, biss schmatzend in sein Ei und seinen Wrap. »Du meinst diese Große, Gruselige, Burschikose, oder? Die so aussieht wie die Knüppelkuh aus Matilda?«

»Was? Nein, sie ist sehr …« Bess hielt inne. Nach ihrem Zusammenstoß mit Margaret würde sie ganz sicher nicht behaupten, dass sie eindrucksvoll und königlich ausgesehen hatte, schön wie eine zugefrorene Klippe oder eine mittelalterliche Festung. Stattdessen sagte sie: »Der Wert einer Frau liegt nicht in ihrem Aussehen begründet.«

»Ach, sorry«, erwiderte Christos mit dem Mund voller Salatstücke und Kylies hausgemachter Mayonnaise. »Also, mein kleiner Bruder musste mal ein Praktikum in ihrem Museum machen. Nachdem er aus dem Supermarkt geflogen ist, und der Autowerkstatt, und dem Bestattungshaus. Er meinte, dass sie ziemlich gemein ist.«

»Inwiefern?« Bess rührte durch ihren Salat und pickte sich eine Olive heraus, unter deren festem Fleisch sich ein köstliches, ölig-salziges Mus verbarg.

»Er war eine Woche lang dort und sie hat nicht ein einziges Mal gelächelt.« Christos schluckte empört. »Sie hat ihn bei der Schule angekreidet, weil er eine Viertelstunde zu spät kam, und einmal hat er sich ohne zu fragen einen Stift aus dem Vorratsschrank geliehen, und sie meinte, dass er eine Straftat begangen hat! Ist das zu fassen?«

Bess dachte wieder an die Frau, der sie heute Morgen begegnet war. »Ja, schon.«

»Gruselig. Inzwischen geht mein Bruder nicht mal mehr in die Nähe des Museums.«

»Wenn ich fragen darf, warum wurde er da überall rausgeworfen?«

»Ach.« Christos schlang den letzten Riesenbissen hinunter. »Weil er mit seinen Knöcheln geknackt hat, wenn ihm langweilig war. Unglaublich!«

»Klingt ein bisschen übertrieben.«

»Ja, oder? Und dabei war er richtig gut darin, er konnte sogar Colonel Bogey darauf spielen. Und Ich hab ’ne Tante aus Marokko.« Christos zerknüllte seine Wrap-Verpackung und versenkte sie punktgenau im Mülleimer. »Tja, auch davon war diese Miss Gale alles andere als begeistert.«

* * *

»Monster-Margaret?« Um kurz vor fünf wurde es am Ticketschalter des Kuriositätenkabinetts allmählich ruhiger. Mit einer Hand blätterte Irene durch die Quittungen, mit der anderen drehte sie am Radioknopf und suchte einen Sender mit Unterhaltungsmusik. »Herr im Himmel, an die erinnert sich jeder. Meine Nachbarin Candice war mit ihr auf der High School.« Irene schüttelte den Kopf und pfiff tonlos. Vom jahrelangen Rauchen waren ihre Lippen ganz faltig geworden. »Die war nicht so ganz normal drauf.«

»Was meinst du damit?« Bess sah Leons Post durch. Das Übliche: Interviewanfragen und Urheberrechtsklagen.

»Ach, du weißt schon. Sie war so eine.« Irene blickte vielsagend drein.

Bess war schon öfter in den zweifelhaften Genuss von Irenes Tiraden über den Verfall traditioneller Familienwerte gekommen. Entweder hatte Irene noch nicht so richtig begriffen, dass sie in einer Galerie für Geisteskranke arbeitete, wie das Kabinett in einer Zeitung genannt wurde, oder sie hoffte, dass sie ihre Kollegen von innen heraus würde bekehren können.

»Die Lehrer und Kinder wussten schon, dass mit Margaret was nicht stimmt, als sie auf die Schule kam«, fuhr Irene fort. »Trotzdem waren alle nett zu ihr. Aber dann hat sie eine Besessenheit für ein anderes Mädchen entwickelt. Amy hieß die. Amy hatte einen Freund – Jacob oder so? –, aber das hat Margaret nicht davon abgehalten, ihr nachzustellen und verrückte Briefe zu schreiben. Candice hat mal einen davon gelesen. Obszön, meinte sie.«

Bess blinzelte. Eigenartige Vorstellung, dass Margaret Gale Schmuddelkram schrieb.

Irenes Augen leuchteten vor lauter Aufregung, über das schlechte Verhalten anderer Leute herziehen zu können. »Letztendlich musste die arme Amy wegziehen, so schlimm wurde das. Völlig krank! Und niemand konnte etwas dagegen tun. Tja, und heutzutage darf man ja gar nichts mehr über solche Leute sagen, nicht wahr?«

»War das nicht damals in den Achtzigern?«, fragte Bess, doch Irene ignorierte es. Ebenso wie den Regenbogenanstecker, den Bess schon das ganze Jahr trug.

»Ich sag dir eins.« Irene knallte den Deckel auf die Kasse. »Meine Tochter würde ich da auf keinen Fall arbeiten lassen. Nicht für eine Million Dollar.«

»Ach, deine Tochter ist auf Jobsuche?«, blaffte Bess unwillkürlich. »Was ist los, läuft mittags kein Trash-TV mehr?«

Doch dann entschuldigte sie sich, denn Margaret Gale war es vermutlich nicht wert, dass man sie verteidigte. Außerdem war das keine sonderlich freundliche Äußerung gewesen – auch wenn Bess sie einen Moment lang genossen hatte.

* * *

»Malcolm Gales älteste Tochter?« Hilda putzte die Toiletten und das Café im Kuriositätenkabinett. Sie stellte den Eimer ab und schaute Bess über ihren Wischer hinweg an. »Hatte schon immer einen an der Klatsche. Das sieht man an ihren Augen.«

»Ich hab gehört, dass sie eine junge Frau gestalkt und ein paar Bälle zerstochen hat«, sagte Bess.

Hilda schnaubte nur. »Das mein ich gar nicht. Ich mein die Morde.«

Bess starrte sie an.

Hilda besprühte die Kuchenvitrine mit Reiniger und wischte sie oberflächlich ab, damit die Spannung noch ein wenig stieg. Dann sagte sie: »Als Malcolms Tochter noch in der Schule war, hat sie sich mit einem Mädchen angefreundet.«

»Amy«, meinte Bess. »Die hatte einen Freund namens …«

»Jacob, ja. Als er noch klein war, hab ich für ihn die Babysitterin gespielt.« Hilda lehnte sich so weit vor, dass Bess die milchig-trübe Linse in ihrem linken Auge sehen konnte. »Und weißt du, was mit Jacob passiert ist? Der ist eines Abends zu den Gales gegangen, um Margaret zu sagen, dass sie die kleine Amy gefälligst in Ruhe lassen soll.« Hilda senkte die Stimme zu einem Todesröcheln. »Und er ist nie zurückgekehrt.«

»Du meinst …«

»Der Postbote hat ihn am nächsten Morgen am Eingangstor gefunden. Mausetot.« Hilda schüttelte den Kopf. »Und das mit siebzehn.«

»Wie furchtbar. Aber warum glaubst du, dass …«

»Alle haben das geglaubt. Schließlich war Margaret in dieser Nacht allein zu Hause gewesen. Und noch vor Ende der Woche war auch sie verschwunden! Hat ihre Sachen gepackt und ist abgehauen, niemand wusste, wohin. So verhält sich doch keine Unschuldige.«

»Na ja …«

»Und zwanzig Jahre später besitzt sie doch tatsächlich die Frechheit, hier wieder aufzukreuzen, als wäre nichts gewesen.« Hilda pfiff durch ihre krummen Schneidezähne. »Ist wieder zu ihrem Vater gezogen und hat kein Wort darüber verloren, wo sie war und was sie getan hatte. Keine Ahnung, warum Malcolm sie wieder bei sich aufgenommen hat. In all den Jahren war sie kein einziges Mal zu Besuch.« Hilda unterbrach sich kurz. »Da kann man ihr wohl auch keinen Vorwurf machen. Ihr Erzeuger ist ziemlich schroff mit den Kindern umgegangen. Richtiger Dreckskerl. Aber als seine Tochter wieder da war, hat Malcolm das Haus nicht mehr verlassen. Mein Gus hat ihn im Pub kaum noch gesehen, bei der Regatta und der Footballpreisverleihung hat er sich auch nicht blicken lassen. Wir haben uns gefragt, ob sie ihn vielleicht im Haus eingesperrt hat. Und eines Morgens kommt er raus, um seine Zeitung zu holen, und fällt einfach tot um! Der war kerngesund und schon immer bärenstark gewesen. Ich weiß das, ich hab früher die Arztpraxis geputzt.«

Auf Hildas Gesicht zeichnete sich das gefährliche Lächeln einer Frau ab, die einst über jeden eingewachsenen Zehennagel und jede Hämorrhoide von Port Bannir Bescheid gewusst hatte. »Malcolm wurde in Pyjamas am Eingangstor gefunden, die Zeitung noch in der Hand.« Hilda legte eine Kunstpause ein. »An genau der Stelle, wo auch der kleine Jacob gestorben war!«

»Vielleicht hat ihn eine Schlagzeile umgehauen, der Port Bannir Advertiser ist sich ja für keinen blöden Witz zu schade«, warf Bess ein.

Hilda funkelte sie an.

»Ach, komm schon, Hilda. Ja, das ist alles traurig, aber es hat nichts zu heißen. Menschen sterben eben.«

»Hmpf.« Hilda wrang ihren Putzlappen so heftig aus, dass schmieriges Wasser auf Bess’ Schuhe spritzte. »Vor allem die Menschen, die Margaret Gale in die Quere kommen.«

* * *

Die Straße, die aus Port Bannir hinausführte, war dunkel und verlassen. Margaret fuhr mit ihrer auf Hochglanz polierten schwarzen Limousine auf das Grundstück mit dem alten Anwesen der Familie Gale. Hohe Kiefern säumten die Auffahrt, zitterten im Wind und warfen gezackte Schatten.

Surrend fuhr das Auto den Weg hinauf. Als sie damals wieder hergekommen war, hatte er fast nur aus Dreck und Schlaglöchern bestanden. Sie hatte die Reparaturen aus eigener Tasche bezahlt, die Arbeit genau beobachtet und jede Zeile der Rechnung doppelt und dreifach überprüft. Trotzdem hatte Dad sich beschwert – das sei alles nicht nötig und lausige Arbeit, sie lasse sich abzocken, sie mache das nur, damit die Leute dachten, er habe pflichtbewusste Kinder, wo doch in Wahrheit …

Das Knallen der Autotür hallte durch den Garten und die verlassene Weide dahinter.

Margaret schloss die Sicherheitstür und das Bolzenschloss auf und trat sich die Füße erst draußen, dann drinnen an den Fußmatten ab. Als die Tür wieder fest verschlossen war, zog sie die Schuhe aus und hängte ihren Schlüsselbund an den einfachen Metallhaken.

Am Flurtisch ließ sie den alten Brieföffner aus Elfenbein in den ersten Umschlag gleiten. Mit einem leichten Knistern riss das Papier auf. Zerklüftete Kanten konnte sie nicht ausstehen.

Gasrechnung. Wasserrechnung. Eine Abrechnung über ihre Pharma-Aktien, die sich im Wert verdreifacht hatten. Ein kriecherischer Brief eines Antiquars, der sich für die Lieferverzögerung einer alten Landkarte entschuldigte und einen Rabatt von zehn Prozent versprach. Er hatte seine Lektion also gelernt. Oh, und schon wieder ein Brief von dieser Baufirma.

Margaret griff nach ihrem Handy und beglich die Rechnungen. Dann schaltete sie den Reißwolf ein und sah zu, wie alte Schulden und Dokumente in einem befriedigenden Sirren zu Konfetti wurden. Persönliche Briefe durfte man niemals intakt in den Müll werfen. Man wusste ja nie, wer seine Nase dort hineinstecken wollte.

Im Haus war es kühl, aber die Heizung drehte sie immer erst nach dem Abendessen hoch. Auf dem Weg ins Schlafzimmer sah sie an ihrem Festnetztelefon das rote Licht des Anrufbeantworters blinken. Kaum jemand rief diese Nummer an. Nur Leute, die sich verwählt hatten oder ihr einen neuen Vertrag andrehen wollten. Oder …

»Margaret?« Aus dem Telefon drangen gedämpfte, geschluchzte Worte, als riefe jemand während einer Geiselnahme heimlich um Hilfe. Das rote Licht blinkte: fünf neue Nachrichten. Sie hörte eine nach der anderen ab.