Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Größenwahn Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Sein Leben war selbst wie eine große tragische Oper. Der jüdische Tenor Joseph Schmidt wird Ende der 1920er Jahre zum Radiostar und Liebling des Publikums, nicht nur in Deutschland. Ob als Opernsänger, Schlagergott oder Filmheld, er hat weltweit Erfolg – und viele Liebschaften und Affären. Als die Nazis die Macht übernehmen, unterschätzt Schmidt die Gefahr für sein Leben. Statt sich rechtzeitig in die USA abzusetzen, beginnt er eine Flucht durch Europa, die in der Schweiz tragisch endet. Stefan Sprang (hr) erzählt in atmosphärisch dichten Szenen und mit einem musikalisch-poetischen Sound einen Roman über das menschliche Schicksal. Eine Hymne an den Künstler, der mit Leidenschaft Welt-erfolge gesungen hat wie Ein Lied geht um die Welt, Heut´ ist der schönste Tag in meinem Leben oder Ein Stern fällt vom Himmel.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 426

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Die Deutsche Nationalbibliothek – CIP-Einheitsaufnahme.Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet dieses Buchin der Deutschen Nationalbibliografie;detaillierte bibliografische Daten sind im Internet überhttp://dnb.d-nb.de abrufbar.

Erste Auflage 2019© Größenwahn Verlag Frankfurt am Main, 2019www.groessenwahn-verlag.deAlle Rechte vorbehalten.ISBN: 978-3-95771-238-7eISBN: 978-3-95771-239-4

Stefan Sprang

Ein Lied in allen Dingen –Joseph Schmidt

Roman

IMPRESSUM

Ein Lied in allen Dingen – Joseph Schmidt

Autor

Stefan Sprang

Seitengestaltung

Größenwahn Verlag Frankfurt am Main

Schrift

Constantia

Covergestaltung

Marti O´Sigma

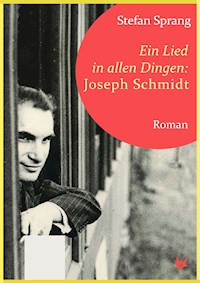

Coverbild

Joseph Schmidt, 1935, aus dem Joseph-Schmidt-Archiv, Schweiz,

www.josephschmidt-archiv.ch

Lektorat

Thomas Pregel

Druck und Bindung

Print Group Sp. z. o. o. Szczecin (Stettin)

Größenwahn Verlag Frankfurt am Main

Februar 2019

ISBN: 978-3-95771-238-7

eISBN: 978-3-95771-239-4

Für meine Eltern,meinen 2017 verstorbenen Freund und Schriftsteller-Kollegen Klaus Middendorf und alle,die mich über die Jahre unterstützt haben bei diesem Projekt.

Für Alfred A. Fassbind,den Biographen, der das »Joseph Schmidt«-Archiv so engagiert betreutin Erinnerung an den großartigen Sänger,und für alle Freundinnen und Freunde der Oper und des klassischen Gesangs,der so sehr unsere Seelen anrühren kann.

Inhalt

Erster Teil

Grenze

Wald

Zug

Gasthaus

Synagoge

Amt

Cheder

Straße

Zweiter Teil

1925, April

1929, Februar

1929, Mai

1930, September

1931, Januar

1932, Dezember

1933, Februar

1933, Mai

1933, November

1935, Oktober

1937, September

1939, August

1941, Oktober

1941, Dezember

1941, Dezember

Dritter Teil

Lager

Tempel

Zug

Schtetl

Gasthaus

Nachbemerkung

Der Anfang

Ein Roman?

Quellen

Dank

BIOGRAPHISCHES

Schläft ein Lied in allen Dingen,

Die da träumen fort und fort,

Und die Welt hebt an zu singen,

Triffst du nur das Zauberwort.

Joseph von Eichendorff

Erster Teil

Grenze

Heute Nacht muss es geschehen. Denn sind nicht aller guten Dinge drei? Drei Versuche für einen Grenzstein. Darin eingemeißelt das Schweizerkreuz. Der Stein, der ihnen endlich vom Herzen fallen soll, auf dass sie ihn hinter sich lassen können. Denn, aller guten Dinge sind doch drei. Und dieses Mal müssen sie es schaffen. Nur zwei Kilometer sind es von Annemasse aus. Endlich denen entkommen, die Böses gut und Gutes böse nennen. Denen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen Tag für Tag, und dass jetzt sauer süß sein muss und süß für alle Zeiten sauer. Endlich entrinnen denen, die Lärm zu Liedern erheben und seine Lieder verhöhnen als Lärm.

Aber vielleicht wird es am Ende einfach nur ein Stein mehr sein auf dem langen Weg. Auf dem sie unterwegs sind seit Tagen, ein Stein an einem Ackerrand, eine optische Täuschung, etwas, was Joseph sich einbilden will in der Dunkelheit. Bis er feststellen muss bei Tagesanbruch, dass sie sich im Kreis gedreht haben und er ein für allemal schizophren ist. Joseph Schmidt, die gespaltene Persönlichkeit: Der Sänger, berühmt bis nach Amerika, ist zugleich jüdisches Ungeziefer, das zertreten gehört.

Der Mond, der immerhin, ist ihr Freund geblieben. Ist aufgegangen, hat die Lage erkundet und sich gleich wieder versteckt hinter dichten Wolken, damit kein Licht sie entlarvt. Wie einfach für ihn, seine Sichel ist noch schmal in dieser Oktobernacht. Aber für den Mond ist ohnehin alles leichtes Spiel. Zu weit weg ist er für die, die das Unrecht herbeiziehen mit Stricken der Lüge und die Sünde mit Wagenseilen.

Wenn manchmal ein Licht aufblitzt, dann wird es eine Petroleumlampe in einer Bauernstube sein am Rande der Straße, die Joseph kaum erkennen kann. Daniel, der Chauffeur, kennt das Gebiet wie seine Westentasche. Sei nicht das erste Mal, dass er Flüchtlinge über die Grenze schaffe.

Lang und dürr wie eine Sprossenleiter ist Daniel. Er schielt hinter dicken Brillengläsern. Und obwohl er damit nicht sonderlich helle wirkt: Alles, was er erklärt hatte, das war und blieb glasklar. Seine Zigarette riecht wie angesengtes Haar. Daniel hat sie in den Mundwinkel geklemmt wie ein waschechter Schieber. Solche Zeiten sind es, wo Ganoven Gerechtes tun und Unschuldige bald angeschwärzt sind als Galgenvögel.

Joseph ist kalt an Händen und Füßen, die zittern. Am liebsten möchte er Daniel bitten anzuhalten, um austreten zu können. Dabei hat er seit Stunden kaum getrunken, hat nichts gegessen. Aber sie dürfen nicht anhalten, müssen weit genug unentdeckt nach Westen kommen. Auf der D15 sind sie aus Annemasse heraus nach Nordosten gefahren. Die Route de Juvigny. Irgendwann würden die Schleichwege durch den Wald beginnen, hat Daniel gesagt, und dass die Fahrt nicht lange dauern werde.

Kurz nach Mitternacht sind sie am Hintereingang der Pension in den langen grauen Citroën gestiegen. Feucht, doch nicht so kühl wie erwartet, hat die Luft sich um sie gelegt. Vom Genfer See kommt sie, wo die rettenden Ufer sind. Joseph hatte husten müssen. Erschrocken hatte Selma sich umgedreht, sodass er schnell die Hand vor den Mund gepresst hatte. Daniel aber hatte ungerührt ihr bescheidenes Gepäck wie nichts in den Kofferraum gehoben. Als werde das nur eine kurze Taxifahrt zum Bahnhof.

Seinen Lohn hatte er im Voraus bekommen. Wie viel, das weiß Joseph nicht. Zwanzigtausend Francs hat Mayer-Sniadover ihm geliehen in La Bourboule. Viel Geld, das muss doch reichen, auch für die Judenschlepper. Aber darum hat sich Selma gekümmert. Selma, die das Kommando hat seit Wochen. Seit er in das Nachbarzimmer gezogen war in der Villa Phoebus und ihr von Kohn erzählt hatte. Der sieht nur noch die Lichter des abfahrenden Zuges: »›Na, Zug verpasst?‹, fragt der Herr Bahnhofsvorsteher. Und Kohn antwortet: ›No na, verscheucht werd ̕ ich ihn haben!‹«

Da hat sie so laut gelacht, da sind die dunklen Ringe um ihre Augen eine Spur heller geworden. Selma, die nicht groß ist, aber immer noch größer als Joseph, der abgebrochene Zwerg mit seinem Meter vierundfünfzig. Selma Wolkenheim, die nicht ist, wie er es war so oft. Keine aus Wolkenkuckucksheim, denn sie kennt den Unterschied zwischen Leichtigkeit und Leichtsinn. Selma, auch ihre Gedanken waren am Morgen, am Mittag und Abend: Flucht! Fort aus Frankreich! Nur weg! Bevor sie im Netz, dessen Schatten größer und größer wurde, nicht einmal mehr zappeln könnten. Nur in den Nächten, da hatte Selma ihm andere Worte geflüstert mit süßer Stimme, die man ihr nicht zutraute, so wie sie die Hände in die Hüften stemmen und aufstampfen konnte. Mit dieser Stimme hatte sie ihn angekündigt: »Achtung, Achtung! Sehr geehrte Damen und Herren, wir senden nun ein Konzert mit dem Tenor Joseph Schmidt. Er wird einige der schönsten Lieder von Franz Schubert für Sie singen.«

Und dann hatte er mit Inbrunst angestimmt für seine neue Flamme:

Leise fliehen meine Glieder

Durch die Nacht nach Genf

Ins Gasthausbettchen dort danieder

Aber vorher eine Wurst mit Senf …

Dieses Mal hatte er ihr das Lachen schnell ausgetrieben mit anderem, mit flüsterndem Gesang:

Lass auch dir die Brust bewegen,

Liebchen höre mich,

Bebend harr ̕ ich dir entgegen!

Komm, beglücke mich!

Selmas feine Locken, die unter ihrem grünen Samtbarett hervor lugen, wippen im Rhythmus der Stoßdämpfer. Sie sitzt vorne. Ihr Gesicht leuchtet auf, als sei sie der Engel, der Hagar und Ismael in der Wüste den Brunnen gezeigt hat. Aber kein überirdisches Licht ist es, das jetzt flackert und zuckt. Ein anderer Wagen kommt ihnen entgegen. Polizei, Mobilgarden, Gestapo-Schergen? Um diese Zeit sind immer nur Jäger und Gejagte unterwegs. Und jetzt, wird der Unheil bringende Wagen nicht langsamer? Noch immer hat er sie nicht passiert. Warum dauert das so lange? Gleich muss er doch an ihnen vorbeirauschen. Der Fahrer wird einen scharfen Blick in ihren Citroën werfen, der um diese Zeit nicht auf diese Straße gehört. Misstrauisch werden die Männer sein, Vertrauen ist gut, Kontrolle noch besser. Sie werden wenden, ihnen folgen, werden sie anhalten und, kaum dass sie nach Ausweisen gefragt haben, ihnen eins überziehen mit Knüppeln, bis Blut fließt. Werden sie waidwund auf die Wache karren wie Schlachtvieh.

Joseph schaut, krallt die Finger der Rechten in den linken Unterarm, sieht über die Schulter, verrenkt den Kopf. Doch keine Häscher? Kein Gefängniswagen? Es war einfach nur ein großer dunkler Camion.

Daniels Zigarette glüht auf, und Selma summt und brummt etwas, als wolle sie einstimmen in den Chor der Zylinder unter der mächtigen Motorhaube. Als kenne sie ein Geheimnis, um all die Pferdestärken anzufeuern.

Denn auch Selma hat es noch im Ohr, ein paar Tage ist es her: »Rentrez, rentrez! Umkehren! Sofort! Rentrez! Sie haben keine Berechtigung, Schweizer Boden zu betreten!«

Einer hatte den Karabiner im Anschlag. Joseph hatte gesehen, wie bei jedem Wort der Kehlkopf gehüpft war unter dem Pennälergesicht des Uniformierten Nummer eins. Neben ihm, da hatte der Diensthund gelauert. Hatte der aber mal schön geknurrt, ein deutscher Schäferhund, der kannte sich aus mit »Fluchtjuden«. Ein Ensemble wie gemalt aus einer satirischen Zeitung.

Der Uniformierte Nummer zwei gab den Älteren und Gemütlicheren. Breit sein Gesicht, rot die Wangen neben der stumpfen Nase. Die graue Gendarmen-Mütze weg und einen Zylinder stattdessen, statt Koppel mit Riemen ein Schal, die gut gewichsten Stiefel hätten bleiben können. Dann noch ein Monokel. Schon hätte er dagestanden, der gute alte Richard Tauber, noch etwas rundlicher als vor so langen fünf Jahren. Was für Zeiten damals: »2 Kanonen und 2 Bombenschlager auf einer Parlophonplatte. Richard Tauber als Dirigent seiner eigenen Kompositionen und Joseph Schmidt, der strahlende Tenor als meisterhafter Gesangs-Interpret der Tauber-Lieder blenden und berauschen durch ihr gemeinsames, künstlerisches Wirken ihre begeisterten Zuhörer.«

Längst in London ist Tauber, ruhig und warm schlafen kann er um diese Zeit, denn er ist britischer Staatsbürger geworden. Das hatte Joseph gehört vor zwei Jahren, er, der staatenlose Herr Schmidt, der zugesehen hatte, wie Selmas großer Busen bebte, während sie mit den feldgrauen Wachtposten im Lampenschein Tacheles redete. Dass der Herr in ihrer Begleitung Joseph Schmidt sei, der gefeierte Tenor. Ein Mensch in Lebensgefahr. Gehetzt, weil Jude. Und weil ein so bekannter noch dazu, sei er noch ein vielmals mehr gehasster. Was Juden sind, wissen die Grenzer, aber von einem Sänger Schmidt haben sie noch nie gehört.

»Wir machen nur unsere Pflicht! Kehren Sie um! Sofort!«

Wenn er doch den Mund aufbekommen hätte. Wenn sein Kopf nicht schon seit Tagen dieser Kerker gewesen wäre, in dem alle Lieder, die ihm untergekommen waren im Leben, an Ketten und in Eisen lagen, dann hätte er eine Kostprobe gegeben, hätte den Beweis geliefert, dass er kein Hochstapler war, kein Schwindler und Schnorrer. Sondern ein Sänger. Der Schweizer Patriot Melchtal, 1929 hat er ihn gesungen. Mit lauterer Verzweiflung ein herrlicher Schrei zum Himmel wäre sein Gesang gewesen, erzürnt und zärtlich zugleich:

… Geliebte Mauern, in denen mein Vater gewohnt hat,

ich komme zum letzten Mal, um Euch zu sehen!

Einen Fels, den hätte Joseph rühren können mit Tönen wie Tränen, damit der den Weg frei gibt. Aber dieses Trio aus Fleisch und Blut, das wäre starr und eiskalt geblieben. Den Hund noch, den hätte er milde stimmen können. Der hatte wenigstens eine zugige Hütte, die er sein Zuhause nennen konnte. Der hatte das Recht zu bellen, wann und wie es ihm gefiel. Der hatte nie die Angst lernen müssen. Und die Verzweiflung. Der Ärmste der Armen ist der Mensch ohne Heimat.

»Rentrez! Kehren Sie um! Sofort! Rentrez!«

Also waren sie umgekehrt, er und Selma, die nie zu frieren scheint, die einfach den Schal enger zieht und die Mütze tiefer. Selma, die offenbar keine Schmerzen kennt. Längst hat auch sie sich die Sohlen ruiniert, unterwegs auf Schusters Rappen Kilometer um Kilometer. Blasen haben sie bekommen und sich so oft mal den einen, mal den anderen Fuß vertreten auf den Hohlwegen, den kleinen Straßen aus Schlaglöchern und Geröll, wenn sie nicht gar direkt durchs Unterholz stolperten, um nicht gesehen zu werden.

»Voran geht es für uns nur in der Nacht«, so hatte Selma es bestimmt. Die anderen hatten genickt. Zu acht waren sie in der Villa Phoebus aufgebrochen vor bald zwei Wochen. Das Gepäck möglichst leicht. Ein altes Leben gepackt in zwei Koffer für den Aufbruch in ein neues, das vor allem ein sicheres sein sollte. Einiges an Habseligkeiten hatten sie vorausgeschickt an Vertraute, alles andere wollten die Mayer-Sniadovers nachsenden. Aber wohin? Und was würde es da brauchen? Manchmal hatten ihnen unterwegs Freunde geholfen. In Clermont-Ferrand, in Lyon und dann weiter.

Wenn sie eine Pause einlegten, todmüde, dann war kaum an Schlaf zu denken. Er, dem sonst alle so andächtig lauschten, er hörte jetzt auf jedes Geräusch. Jedes Rascheln eines Blattes machte nervös, jede Stimme, jeder Ruf in der Ferne sprungbereit. Wie wehrlose Tiere schlichen sie bald weiter und beneideten die Hasen auf dem Feld. Ihnen hatte Gott wenigstens eine Tarnfarbe gegeben.

Die Börse mit dem restlichen Geld hat Joseph in der Manteltasche. Wie viel da noch ist? Wird ohnehin zu wenig sein oder immer noch viel, aber nichts nützen. Ein Taschenmesser, ein Bindfaden, ein Kamm, im Koffer ein zweiter Anzug, Schuhe, ein Hemd, eine Krawatte und Hosenträger. Dazu das lederne Adressbuch und die Taschenuhr mit der Gravur im Deckel: »Herrn Joseph Schmidt, für die beste Monatsgesamtleistung im Funk-Toto des 8-Uhr-Abendblattes. Berlin, Mai 1932.«

Joseph Schmidt, der beliebteste Künstler des Monats, wie stolz war Mamitschka da gewesen, hatte bei der Preisverleihung im Funkhaus die Urkunde gelesen und gelesen, bis sie das Loblied auf ihr Jossale auswendig konnte:

»Wir haben oft alle ungeduldig nach der Uhr gesehen,

wussten wir den Namen Joseph Schmidt

im Radioprogramm stehen.

Bis seine Stimme ertönte, wurde der Tag uns lang

doch dann vergaß man die Zeit, wenn sie herrlich erklang.

Möge diese Uhr Sie erinnern zu allen Zeiten

an die glücklichen Stunden, die Sie Millionen bereiten.

Wir alle geben Ihnen unseren Dank

und unsere besten Wünsche mit,

bleiben Sie auch weiterhin unseres Glückes Schmidt!«

Des Glückes Schmidt sein und noch Schmied dazu, das wäre was, das wäre die Hauptrolle seiner Träume heute Nacht.

Ein zweites Mal waren sie gescheitert, kamen in der Morgendämmerung nicht über die Grenze. Hinter dem Waldrand waren sie mit anderen Flüchtlingen einer Patrouille in die Arme gelaufen. So viele irrten auch in dieser Nacht wieder da draußen herum. So viele würden aufgegriffen werden.

In Annemasse hatten sie die Geschichte gehört von einer jungen Frau, einem Backfisch noch. Die hatte so lange so fest ein Wickelkind an ihre Brust gepresst und Verworrenes gemurmelt, dass es ihren Begleitern merkwürdig vorkam. Als die Grenzer auch ihr ins Gesicht geleuchtet hatten, da hatte sie geschrien mit einer Stimme, sagten die Zeugen, dass selbst der Teufel erstarrt wäre vor Schreck. Die Lungen hatte es ihr fast zerrissen, bis sie ohnmächtig zu Boden gegangen war mit ihrem Bündel. Schon seit Tagen hatte sie ein totes Kind mit sich getragen. Hatte es auf sicherem Boden begraben wollen.

»Nein und nochmals nein. Joschi, wir geben nicht auf!«

Sein Putzi, die Wolkenheimerin, die wollte nicht kapitulieren, ist durch die verrauchten Cafés und Bistros getrabt und getrippelt, dämchenhaft frisiert und aufgemacht, hat sich mit Puder, Rouge und Augenaufschlag umgehört in Hinterhöfen, hat auf dem Markt an den Blicken der Frauen zu erkennen versucht, wo man vertrauen kann. Hatte gehofft, Gaullisten zu treffen, die sie mit passender Parole bitten konnte, sie bald über die Grenze zu bringen. In einer Bar-Tabac hatte sie schließlich einen belauscht, dem sie alsbald die Hand auf die Schulter gelegt hatte, um ihm ins Ohr zu flüstern: »Monsieur, Sie sehen aus, als könnten Sie mir helfen.«

Gérard konnte. Gegen Zahlung einer gewissen Summe wusste er stets, wo Daniel und sein schneller Wagen zu finden waren. Denn längst gab es kein Zurück mehr. Joseph Schmidt, der hochgradig fluchtverdächtige Jude, alle achtundvierzig Stunden hätte er sich melden müssen bei der Gendarmerie Nationale. Seine Identitätskarten-Empfangsbescheinigung Nr. 0078: entzogen.

Im Frühjahr hatte die Präfektur ihn aus Nizza verwiesen. Gelächelt hatte der Beamte.

»Freuen Sie sich, Monsieur Schmidt, es geht in einen wunderschönen Luftkurort.«

Aber der Mensch konnte ja tatsächlich Glück im Unglück haben. In La Bourboule hätte ein Lager gewartet. Aber dann trifft man wie durch ein Wunder alte Bekannte, die Mayer-Sniadovers. Die hatten ihn aufnehmen dürfen mit überraschender behördlicher Genehmigung. Die Villa Phoebus, die Wolkenheimerin und die französischen Kartoffelpuffer, die waren wie von Mamitschka. So gut war es da, aber nun geriet wieder alles ungewiss.

»Entzogen …« Das Wort pocht in einer Schleife erbarmungslos heraus zwischen den Geräuschen des Chassis, dem Brummen des Motors. »Entzogen … entzogen … entzogen.« Wie das hämmert in seinem Kopf – bis plötzlich alles den Ton verändert.

Daniel ist scharf auf die Bremse getreten, er schaltet herunter, schlägt ein gen Westen. Hin und her geworfen werden sie auf ihren Sitzen, Selma und er, gewogen und zu leicht befunden, denn wie sollte es anders sein. Sie klammern sich fest an den Rändern der Sitze so gut es geht. Daniel, der hat sein Lenkrad, kerzengerade sitzt er, als würde er jedes Erdloch, jede Baumwurzel und Bodenwelle erahnen dank eines sechsten Sinns. Durch den Wald fahren sie, kriechen bald nur noch dahin. Joseph könnte in aller Ruhe die Stämme zählen, dicke schwarze Striche, die sich summieren zum denkbar schönsten Gewinn. Meter um Meter kommen sie der Freiheit näher zwischen den Bäumen. Manchmal hängt von irgendwo ein Ast tief, der schlägt gegen die Scheibe, sodass Joseph zusammenfährt. Da draußen, im schwachen Licht der Scheinwerfer, verwandelt sich alles immer weiter. Bis Joseph still in sich hinein lacht, denn jetzt ist es, als sei das alles ein Film und er mittenmang. Gleich muss riesengroß Dr. Mabuse aus dem Unterholz springen, um sie in seine Gewalt zu bringen. Aber alles bleibt ruhig bis auf das Ächzen des Wagens und den Motor, der grummelt, als ärgere ihn diese holperige Exkursion kolossal.

Selma, Daniel und er, sie schweigen, seit sie Annemasse verlassen haben. So lange, kommt es Joseph vor, dass er sich fragt, ob sie überhaupt alle wieder zu ihrer Stimme finden werden am Ziel. Das näher kommen muss. Denn es ist heller geworden um sie herum, dem Waldpfad folgt ein Kopfsteinpflasterweg. Daniel gibt Gas. Selma atmet durch. Joseph ist, als könne er Wasser riechen. Einen Grenzstein hat er nicht gesehen, aber es genügt ihm zu spüren, dass sie in der Schweiz sind. Bald führt die Straße direkt ans Ufer. Das Wasser, das Joseph gewittert hat, kann er nun auch sehen zur Rechten, darauf kleine Zeichen, die der wieder sichtbare Mond malt. Dann hält Daniel an, schnell schnell schnell geht jetzt alles, das Gepäck stellt er ihnen vor die Füße, nuschelt »Bonne Chance«, lächelt vielleicht. Auf jeden Fall wippt die neue Zigarette ein wenig, die er sich in den Mundwinkel geklemmt hat. Joseph sieht Rauch in die Nacht aufsteigen. Selma hat einen Bruder in Zürich, Inhaber einer Zigarrenfirma von Weltruf: ›Ach, Bruder mach ̕, dass alle Sorgen gehen auf in Rauch!‹

Als die Rücklichter des Citroёn verloschen sind, umarmt Joseph Selma, streicht ihr eine Locke aus der Stirn und nimmt ihre Hand. Ein Hund bellt hinter einem Zaun. Ein anderer stimmt ein, ein dritter kläfft dazu, und noch einer antwortet. Aber auf einen Schlag schweigt er, schweigen alle Hunde, als gehorchten sie einem überirdischen Kommando. Dann sind da nur noch unter dem felsenfesten Gewölbe dieser Nacht: Joseph Schmidt und Selma Wolkenheim, Flüchtlinge auf dem Weg nach Genf.

Wald

Heimlich, aber nicht still und leise hast du dich verkrümelt auch an diesem Tag. Bist vielleicht fünf oder sechs gewesen. Hast wieder pausenlos vor dich hin geträllert und gesungen, als müsstest du niemals Luft holen. Warum sprechen, wenn man auch singen kann. Warum sich mit Worten freuen über einen frühen Frühlings- oder späten Sommertag, an dem sie dich wieder einmal suchen mussten, Mamitschka und die anderen, als sich die Sonne langsam, aber sicher zurückzog auf ihrer Bahn. Aber sie wussten ja, wo sie dich finden konnten. Warst aufgebrochen durch das Hoftor hinaus. Von der Deichsel des Leiterwagens war ein Wiedehopf aufgeflattert, rief sein raues »Rääh Rääh«, weil du ihn gestört hast, wie er sich da die schwarz-weiß gebänderten Flügel geputzt hat mit seinem langen Schnabel. Belauscht hattest du ihn immer wieder, wenn er seine Federhaube aufgestellt und begonnen hatte zu singen. Hast versucht, ihn nachzuahmen, den Klang wie von einer Flöte aus Rohr. Auch den Feldsperlingen hast du zugehört. Oder dich gefreut über das »Krük Krük« der Bienenfresser. Und dass der Gesang der Uferschwalben nur ein schwaches Zwitschern ist, das hast du ihnen nicht krummgenommen, hast ihnen dafür liebend gern zugeschaut, wie sie durch die Luft gesaust sind im Rot der Abenddämmerung über dem Sereth. Alle im Schwarm vereint, aber doch unstet und launisch.

An dem Tag aber hast du ein anderes Ziel gehabt als den Fluss. Vielleicht war die Luft schwer vom Fliederduft, oder roch es schon nach dem zweiten Heu? Es war nicht so erbarmungslos heiß, dass es dir gleich den Schweiß auf die Stirn getrieben hätte. Aber warm muss es gewesen sein. In deinen geflickten kurzen Hosen hast du dich wohlgefühlt, bist wacker ausgeschritten auf dem Weg durch Davideny, vorbei auch am Bethaus, das dein Tate führt. Hast dich gesputet, wolltest bald zum Rande des Birkenwaldes kommen. Dorthin, wo die Zigeuner wohnten seit ein paar Wochen. Zwei Dutzend Männer, Frauen und Kinder, sie lagerten im Schatten der schlanken Bäume. Vier Zelte standen dort, große lange Holzpfosten hatten sie zu Dreiecken aufgepflanzt, über die Firststange war rußig gewordene Leinwand gespannt und an Pflöcken befestigt. Davor hatten sie eine Schmiede gebaut mit Ambos und Blasebalg, alles direkt auf der Erde. Was sie dort fabriziert hatten, das hatten sie dann in Davideny zu verkaufen versucht. Oder sie reparierten mit viel Geschick, was aus Metall war. Dahinter standen im Halbkreis die wackligen Planwagen des Trupps. Alles, was du gesehen hast jedes Mal beim fahrenden Volk, das war wahrlich mächtig hergenommen vom Leben, viel mehr noch als alles, was du gekannt hast aus Davideny. Hier draußen, da lenkte das Schicksal mit härterer Hand, räudiger waren die Pferde und Esel, armseliger noch die paar irdischen Güter, fahler die Kleider und Schürzen der Frauen, löchriger die Hüte und Stiefel der Männer. Und noch viel dunkler und härter waren die Gesichter der Zigeuner. Sogar die Gesichter der Kinder, vielleicht so alt wie du, waren schon beinahe blinde Spiegel.

Aber da war noch etwas anderes gewesen, was dich immer wieder gelockt hat wie die Dämmerung das Wild. Etwas selbst in ihren kleinen Bewegungen und Gesten, wenn sie nur etwas in die Hand nehmen. Eine Unrast, eine unstillbare Leidenschaft, eine ungestüme Art zu empfinden. Die lassen sich nicht aufhalten, ziehen weiter, wenn ihnen danach ist. Denn ihr Hausrecht soll gelten für die ganze Welt und nicht nur für zwei Stuben und eine Küche.

Auf einem Baumstumpf ganz in ihrer Nähe hast du es dir wieder gemütlich gemacht. Hast dir einen Grashalm in den Mund gesteckt. Sie haben dich wie immer nicht beachtet, haben einfach getan, was zu tun war, als gäbe es da niemanden, der sie beobachtet, nicht mal einen Gott. Ein Bursche mit schwarzen Haaren bis auf die Schultern, der hat Holz nachgelegt für das große Feuer in der Mitte des Lagers, eine junge und eine alte Frau, die haben Wäsche und Decken von der Leine zwischen zwei Wagen genommen, ein Bubenpaar war in einem Ringkampf miteinander verschlungen.

Du aber hast einfach nur gewartet, hattest ja Sitzfleisch und auch dieses Mal keine Angst vorm verlausten Hund, der dich wieder aufgestöbert hat, der schwarz-weiß gescheckte mit Ohren wie an einem Fuchs. Der hat an dir geschnuppert, dich aber nicht verbellt. Als hätte er gewusst, der weit gereiste und reich geprügelte, dass du kein Feind bist, keiner, der mit Hass im Herzen und schwerem Stein in der Hand hierhergekommen ist. Hast gewartet, bis es soweit war, hast aufgehört zu summen und in dich hinein zu trällern, bist ganz und gar auf Lauschposten gegangen, um nur noch zu hören auf die Flöte. Irgendwann viele Jahre später hast du gelesen von jenem Hirtengott, der in nebligster Vorzeit einer Nymphe nachgestellt hat. Die aber verschmähte ihn, halb Mensch, halb Ziegenbock, und floh bis zu einem Fluss, so einem vielleicht wie dem Sereth, um sich in letzter Not in Schilfrohr zu verwandeln. Als der Gott die Ufer erreichte, ward seine Geliebte nicht mehr gesehen. Betrübt strich sein Atem durchs Rohr, bis allem ein wunderschöner Klang entströmte. Da schnitt er ein Schilfrohr ums andere zu langen und kurzen Pfeifen und baute eine Flöte.

Ihm nachgetan hatte es der alte Mann mit der rot leuchtenden Kappe und dem buschigen weißen Bart, den er im Zaume gehalten hatte rund um ein Gesicht, so geschnitzt, als sei er lange auf hoher See gesegelt oder durch Wüsten marschiert. Ein weites Hemd hatte er getragen, das offen war bis zu dem breiten Gürtel aus Leder. Selbst aus der Entfernung konntest du dank Licht und Schatten jede Rippe des Alten zählen unter der papiernen Haut, konntest sehen, wie seine Lungen sich füllten mit Luft, jener, die weithergekommen war übers Land, um in diesem Moment zu einem dreifachen Ruf zu werden. Der Ruf eines Vogels, der Locken sein konnte oder Warnung. Dem bald lange Töne folgten, die immer mehr zitterten und tiefer wurden und ahnungsvoller und dunkler, bevor der Ruf wieder aufstieg, einmal, zweimal, dreimal über die Zelte hinweg in die Kronen der sich wiegenden Birken, um dann davonzufliegen. Ihm folgte nichts als eine Stille, die dir Angst machte. Der alte Mann hatte innegehalten, um zu horchen und zu hoffen auf eine Antwort. Aber als hätte er gewusst, dass er nur sich selbst antworten konnte, hatte er seine Hirtenflöte wieder angesetzt: ein Ton, noch ein Ton, ein dritter Ton. Allesamt wie mit dem Messer von Frau Schwefel gehackt. Rissen und stießen sich voneinander ab. Kamen doch nicht voneinander los. Waren Fliegen, die sich stritten über dem Zuckerwasser, das Mamitschka hingestellt hatte. Aber nun klang es aufs Mal, als ginge an diesem Platz noch ein anderer Wind, ein hohler, als käme der um Hausecken und durch den Kamin, laut und leise wurde der und hatte doch keine Melodie wie Esthers Lied »ai-lu-lu, ai-lu-lu«.

Die Augen hattest du da schon geschlossen und die Ohren noch spitzer aufgestellt, denn das ist alles Magie sondergleichen. Wie der alte Mann einen Ton zaubert, der dauert und dauert und dauert, als habe er alle Luft, die er jemals im Leben geatmet, noch vorrätig für diesen Ton, der lauter und lauter wird und immer höher. Hättest dir fast die Ohren zugehalten. Aber gut, dass du es nicht getan hast, denn in diesem Augenblick, da geschah etwas, das hast du nicht vergessen über dreißig Jahre, dieser wohlig wonnige Schauer, der lief dir den Rücken herunter, wurde Gänsehaut auf den Armen und Oberschenkeln, wie wenn Mamitschka dich noch einmal gestreichelt hatte vor dem Schlafengehen. Oder du im Winter in den Zuber mit heißem Wasser steigen durftest. Aber in jenem Moment, da war noch mehr geschehen. In jenem Moment, Jossale, bist du hineingezaubert worden in eine alte lange Geschichte. Die der Mann erzählte, denn es war eine Geschichte. Und die schwingende Luft war das Band geworden zwischen euch, war in Wirklichkeit eine Stimme. Sprach ohne Worte, sodass man ihr umso mehr vertrauen konnte. Denn von Anfang an hast du den Worten nicht trauen wollen. Und, Jossale, ja, du hast recht gehabt. Denn jetzt, nach all den Jahren weißt du unwiderruflich, wie gut Worte taugen zum Lügen und Betrügen, zum Rauben und Plündern, Verletzen und Foltern. Worte sind keine Taten. Sondern manchmal schlimmer. Warum sprechen, wenn man auch singen kann, hast du dir damals gedacht. Und am besten ohne Worte wie der Zigeuner, der, so alt wie er war, nie besser zu sprechen gelernt hatte, als wenn er wortlos murmeln und klagen konnte dank seiner Flöte. Zum Weinen war dir gewesen in diesem Moment, so sehr hatte dich das Flüstern und Lispeln, das Wispern und Stammeln traurig gemacht, dieser Flöten-Singsang, mit dem der alte Mann von einer langen einsamen Wanderung erzählte. Etwas verloren hatte er, etwas suchte er schon so lange. Einsam war er, und du hast dir vorgestellt, wie es denn dir erginge, wären sie alle nicht mehr da, Mamitschka und der Vater und auch Regina nicht und Betty. Als wäre euer Hof in Rauch aufgegangen, denn wie schnell brannte ein Haus ab in Davideny. Und nur du wärest noch auf der Welt geblieben, der wüsten und leeren. Aber nicht nur zum Weinen war dir zumute gewesen, noch ein anderes Gefühl war da hinter aller Verlorenheit. Ein Glaube, dass es immer noch Trost gab und Grund zur Hoffnung. Und genau in dem Moment, da kam wieder der dreifache Ruf, noch einmal hatte der Alte alle Kraft aus seinen Lungen gesogen, seinen Sehnen und Knochen und allem, was ihn noch zusammenhielt, hatte in seine Flöte gefaucht und geschnaubt. Und alles um euch herum, die Birken, der Boden, hatten vibriert vor Wut und Streitsucht, bis noch ein Schluchzen zu hören war, dass immer kraftloser sich aushauchte. Bis es so leise war, dass es endlich auch Gott rührte. Und er hatte seine Hand ausstreckt, um allen Schmerz zu lindern, alle Angst zu nehmen.

Gebannt hast du zugehört, während noch einmal ein kristallklarer Ton davongesegelt war wie ein winziges Blatt. Aber bevor es ganz still geworden war und du dir Tränen aus den Augen wischen konntest, da änderte sich alles. Die Dämmerung war über Davideny gekommen, feuchter wurde die Luft und kühler, sodass du schon die Nacht riechen konntest.

Und als wäre alles zuvor nur eine seltsame Gaukelei gewesen und ein trauriger Traum, hatte der Zigeuner seine allmächtige Zauberflöte gackern lassen, um bald ein neues Lied anzustimmen. Und das, oh ja, das war ein Tanz geworden. Denn jetzt kam auch eine Fiedel ins Spiel. Auf der hatte ein jüngerer Kerl gegeigt. Links und rechts waren ihm die pechschwarzen Haare auf seine Schultern gefallen, als wären sie eine Perücke. Ein handfester Zinken war seine Nase gewesen, darüber so zornig die Falten zwischen den Brauen. Aber so fröhlich hatte er losgelegt, Tirili und Tirila, das zwitscherte nur so, das war ein ganzer verwunschener Wald, der da flirrte und sirrte. Noch einer, der hatte sich dazugesellt, noch jünger war der gewesen. Aber auch er hatte jene langen aufgeschwungenen Brauen und diese Falten, dafür aber das Haar noch kurz. Der hatte gespielt auf diesem lustig aussehenden Ding, dieser riesigen Holzbirne mit dem Knick im kurzen Hals und den wenigen Saiten. Der hatte den Rhythmus gezupft und geschlagen. Und wie! Da konntest du nicht hocken bleiben auf deinem Baumstumpf, da zuckte es in der einen Hand und der anderen und dann im einen wie im anderen Fuß, als hätte noch ein zweites Herz in dir gepocht auf sein höchst lebendiges Recht. Blitzesschnell fegte der Geiger über die Saiten, bis du dem Bogen nicht mehr folgen konntest. Blitzesschnell wolltest auch du dich jetzt bewegen, linkes Bein, rechtes Bein, konntest springen wie ein Grashüpfer, musstet dich drehen immer schneller und schneller und noch schneller, hast das Johlen und Klatschen im ganzen Zigeunerlager als Anfeuerung auch für dich genommen, hast dich wie die Männer nicht zweimal bitten lassen, die mit himmlisch teuflischem Temperament ihren Tanz spielten, bis es fixer nicht mehr ging, bis dir schwindlig wurde und die Puste ausging. Aber bevor du hinschlagen konntest ins Gras, so muss das damals wohl gewesen sein an diesem Tag oder einem der vielen anderen, hatte dich eine Hand gepackt: Mamitschka. Herangerauscht mit wehender Schürze und Betty im Schlepp. Was du dir da wieder erlaubt hast, hat sie gerufen, sich hier rumzutreiben so spät. Essen steht auf dem Tisch, und, Jossale, das weißt du doch, bald ist Zeit fürs Ma ̕ariw, dein Tate wartet. »A finstere Cholem auf dein Kopf und auf dein Hent und Fiss. Feuer in dein Gedärm. Joseph, folg mikh!«

Und hast Mamitschka natürlich gehorcht an diesem Tag und den vielen anderen, an dem dir wieder a biseleh mehr etwas ins Herz geprägt worden war übers Klagen und Beschwören, Beschwören und Klagen:

»Für immer ist der Liebe Traum verflogen

Vorbei ist alles, ich sterbe in Verzweiflung!

Noch niemals hab ̕ ich so geliebt das Leben.«

Zug

»Feygele, du machst ein Gesicht, als hätt ̕st du …«. Aber weiter kommt sie nicht. Selma, aus wetterfestem Holz gezimmert, das immer nur stärker wird, je widriger die Umstände. Jetzt hustet sie und hustet sich beinahe die Seele aus dem Leib. Auf den letzten Metern nach Genf hat es angefangen und nicht wieder aufgehört.

»Oh je. Tut mir leid. Jedenfalls, du machst ein Gesicht, als hättest du Essig geschluckt.«

Ein bisschen zu lächeln versucht er.

»Da würde ich ein Fass von trinken, wenn du dadurch mitkommen könntest, mein Wolkenheimchen. Was soll ich denn ohne dich anstellen, Putzi, ich … ich Trottel. Wo wäre ich denn ohne dich?«

»Joschi, du bist jetzt hier. Wir sind in der Schweiz, wir sind in Genf. Das sind jetzt die letzten Meter, nur noch die. Soweit sind wir gekommen, wir haben es doch geschafft. In vier Stunden bist du in Zürich, spätestens.«

Es ist sie, die größer gewachsene, die ihre Finger unter sein Kinn legt, sein Gesicht hoch hebt zu sich. Joseph möchte einfach nur weiter aufs Perron starren.

»Wir sehen uns bald …« Wieder hustet Selma. Kaum noch bei Stimme ist sie. Ihr ganzer Hals muss rot und geschwollen sein. Also schaut sie ihm zum Abschied umso eindringlicher in die Augen.

»… bald sehen wir uns wieder. Ich komme doch nach. Quartier dich ein im Karmel. Die Anschrift habe ich dir in den Mantel gesteckt. Dann geh morgen gleich aufs Amt und lass dich nicht abwimmeln. Auf keinen Fall, versprich mir das. Bist doch nicht irgendwer unter den unsrigen. Die haben dir zugejubelt, Feygele, alle wichtigen Menschen hier. Mein Bruder wird sich um alles kümmern. Denk immer daran, wer du bist, Joschi, was du geschafft hast. Sei stolz drauf, sei das, Joseph … Bai mir bißtu schejn!«

Nach allem, was geschehen ist, da gibt es einfachere Dinge, als stolz zu sein. Das würde Joseph ihr gerne sagen, aber er schweigt.

Der schwarze Zeiger der Bahnhofsuhr springt eine Minute weiter. Viertel nach zehn ist es bald, gleich geht sein Zug. Um sie herum strömen die Reisenden, Geschäftsmänner in Grau mit dicken Aktentaschen und bestens gewichsten Schuhen in Wolken von frisch aufgelegtem Eau de Cologne. Sauber und sorglos sehen die Frauen aus in den Farben der Saison. Ein kleines Mädchen mit einer Haube wie Rotkäppchen reißt sich los und eilt einem Mann in einem britischen Herrenmantel vom Feinsten entgegen. Der Herr schließt das Kind fest in die Arme, wirbelt es herum, verliert dabei seinen Hut. Joseph würde gerne lachen.

Was wohl mit seinem Otto ist, dem Kleinen, wie es Mamitschka jetzt gehen mag und den Geschwistern, Betty und ihrem Mann Elias in der Stadt mit dem Namen, zu dem ihm immer viel einfällt aus dem Stegreif: »In Gura Humora, da ist das Lachen Pflicht auch für den kleinsten Wicht, und auch der Jaki Schmidt hat Spaß mit reichlich viel et cetera.«

Auch Mama ist schon lange auf der Flucht. Erst waren es die Russen. Jetzt können die Nazis auf Jagd gehen in Galizien. Czernowitz gehört wieder zu Rumänien. Rumänien ist Hitlers Dreimächtepakt beigetreten. Sara Schmidt ist dieses Jahr sechsundsechzig geworden. Joseph kann ihr nicht helfen.

So lange sie nicht im Weg stehen, beachtet niemand Selma und Joseph. Sie sind ein Paar auf Reisen mit leichtem Gepäck, vielleicht etwas ungewöhnlich aussehend, denn er ist doch ein Stück kleiner als die Dame, zumal er jetzt auch ein gebeugter Herr Schmidt ist. Noch sieht man ihrer Kleidung nur aus der Nähe an, dass sie auf der Flucht sind. In ihrer beider Gesichter, da könnten die Passanten all die kleinen garstigen Spuren lesen, die berichten von dem Schlaf, der seinen Namen nicht verdient hat, von den Schmerzen, die nicht verschwinden, die sich vielmehr einnisten. Auf seinem Nacken könnte man Eisen schmieden. Aber auch das wäre so leicht auszuhalten, wenn da nur eine Antwort wäre auf die Frage, die bohrt und nagt mehr als jedes Weh in den Knochen und Muskeln: Warum?

Wenn Joseph sich umschaut, dann scheint es, als wäre er auf einem anderen Stern. Hier ist alles, als herrsche jenseits der Grenzen kein Krieg, als sei kein Grund zur Beunruhigung vorhanden. Als müsse man sich keine Gedanken darüber machen, dass es nebenan auf dem Kontinent die gleichen Kinder Europas sind, die, groß und tollwütig geworden, auf ihr Erbe einfach gespuckt haben. Die jetzt Menschen wie ihn, wie das unverwüstliche Wolkenheimchen, wie seine Familie mit wissenschaftlicher Präzision zu Tode hetzen wollen. Der arme Sensenmann, wie schwer müssen ihm die Arme sein in diesen Zeiten, überall muss er im Akkord arbeiten. Tag für Tag kann man es in der Zeitung lesen. Joseph hat eine in der Bahnhofshalle gekauft, während Selma das Billet für ihn besorgt hat. Als sie sich endlich wieder für ein paar Minuten setzen konnten, hat er ein paar Artikel überflogen.

»Die Lage in Stalingrad bleibt nach wie vor sehr ernst, obgleich es den Deutschen in den letzten drei Tagen nicht gelungen ist, Erfolge von entscheidender Bedeutung zu erringen. Meist verlieren sie in der Nacht wieder, was sie am Tag zuvor mit großen Opfern erkämpft haben.«

Im Straßengewirr versuchen die Deutschen mit Leuchtsignalen ihre Stukas zu dirigieren, liest Joseph, aber mit den gleichen Farbsignalen lenken die Russen das Bombardement immer wieder auf die deutschen Truppen selbst.

»Der Kommandant des italienischen Unterseebootes Barbarigo, Enzo Grossi, hat in fünf Monaten zwei amerikanische Schlachtschiffe der Mississippi-Klasse in den Grund gebohrt.«

Nur noch kurze Zeit sind Schweizer Tafeltrauben zu bekommen. In Zürich könnte er erst im Suvretta essen, schmackhaft, preiswert, reichlich. Kräutersuppe, dann, man kann nicht immer Glück haben, ausgerechnet Blut- und Leberwurst im heutigen Mittagsmenü für zwei dreißig. Aber Blaukraut, Crémekartoffeln, Apfelmus, das könnte er sich schmecken lassen. Und dann ins Stadttheater. Um 19 Uhr 30 gibt Max Hirzel ein Gastspiel in Verdis »Othello«. Hirzel, mit dem runden freundlichen Gesicht. Hirzel, der Heldentenor. Viele Jahre hat er an der Sächsischen Staatsoper die großen Wagner-Rollen gesungen. Seit ein paar Jahren ist er wieder zurück in seiner Heimat. Vielleicht kann Joseph ihn treffen in den nächsten Wochen, das wäre doch was. Ihm die Hand schütteln und persönlich danken. Hirzel verachtet die Nationalsozialisten und hat es öffentlich gesagt. Darum konnte er nicht bleiben in Dresden. Aber immer noch kann er auftreten, kann singen, singen, singen.

»Nun aber, Joschi, was ist los? Du schaust immer noch, als wolltest du den Zug verscheuchen.«

»Wie Kohn, meinst du?«

»Wie Kohn.«

Er hört, dass ihr jede Silbe weh tut, legt ihr einen Finger auf die Lippen, bringt sie zum Schweigen. Streichelt ihre Wangen.

»Wolkenheimchen, du bist ja ein richtiger Schmelzofen. Geh jetzt gleich zum Arzt und dann ins Bett. Und dann stellst du dir zum Einschlafen vor, ich wäre Tarzan … »Tarzan« und »der Korsar« im »Kampf um Stalingrad« entkommen wir mit »Dumbo«, finden »die große Liebe«, und zusammen singen wir dann alle »Brüderlein fein«.«

»Joschi, Joschi, wie kommst du denn jetzt wieder auf so was?«

Selma würde gerne lachen, aber die Schmerzen.

»Das Kinoprogramm in Zürich.« Er wedelt mit der Zeitung.

»Bitte, werd ̕ schnell wieder gesund und bleib mir gewogen. Ich Tarzan, du Jane.«

In der Nacht sind sie am östlichen Ufer des Genfer Sees entlang in die Stadt, sind gleich den Schildern gefolgt zum Bahnhof. Erst der Schüttelfrost, dann das Fieber, Selma hatte sich auf den letzten Metern nur noch vorangeschleppt an seinem Arm. Sie wird erst einmal in Genf bleiben.

»Joschi, du bist meschugge, aber dafür liebe ich dich. Hauptsache, ich bekomme keinen Schnupfen. Ich hasse Schnupfen … So, und einen Abschiedskuss gibt es nicht, man weiß ja nie, Herr Kammersänger!«

Dafür küsst Joseph ihre kleinen geballten Hände, nimmt seinen Koffer und sucht sich einen Sitz. Immer mehr Menschen drängen in den Wagen, aber Joseph kann in letzter Sekunde noch einen Fensterplatz erwischen, den er sich so gewünscht hat. Um den Kopf anlehnen zu können. Selma ist sparsam gewesen, sie werden noch jede Münze brauchen. Das wäre jetzt ein Bild für die Presse: » ̕Deutscher Caruso ̕ reist Holzklasse!«

Als der Schnellzug anrollt und aus dem Bahnhof heraus in einen Tag, der mehr als ein hervorragender Frühlingstag sein könnte, da sieht er Selma schon nicht mehr, hustend und keuchend ist sie in der Bahnhofshalle verschwunden.

Stattdessen entdeckt er plötzlich im Fenster des Waggons ein irgendwie bekanntes Gesicht. Das Gesicht eines schmächtigen Mannes. Die großen Augen im Rund eines fahlen Antlitzes in der Scheibe: Unruhe, Angst, Erschöpfung sieht er. Sieht Spreu und Schlacke von jenem Mann, dem Tausende zugejubelt haben damals im Mai ̕33 im UFA-Palast.

»Wer hätte dit jedacht, immer noch Kaiserwetter im Oktober. Also, da komme selbst ick wieder ins Schwitzen, und ick bin wat jewohnt. Als Berliner. Aber dett ick von da bin, dett haben ̕se sicher schon jehört. Wussten ̕se schon, dett se hier vor ̕n paar Tach Rekord jemessen ham? Weit über zwanzig Grad. Dit sind verrückte Zeiten, wa?«

Noch in Gedanken ist Joseph und antwortet nicht gleich.

»Der Herr, wenn ick so neujierig sein darf, Sie sind wohl auch aus good old Germany?«

Der Mann ihm gegenüber hat Glatze, einen Errol-Flynn-Bart und die Statur eines Rummelboxers. Tipptopp ist sein Äußeres. Der Nadelstreifenanzug. Die Knöpfe an seiner Weste und seinen Manschetten glänzen, schwarz-weiß gepunktet und akkurat ist der Binder. Am linken Ringfinger trägt der Mann einen blauen Edelstein in Gold. Aber etwas fällt aus dem adretten Rahmen. Joseph riecht etwas, das kann nur Naphtalin sein, so gut weiß er noch, wie das in die Nase geht. Frau Schwefel hatte auch Mottenpulver verkauft.

»Wie kommen Sie darauf?«

Mühelos wie einer, der gelernt hat sich zu verstellen, wechselt der Mann ins Hochdeutsche:

»Ach, ich bin viel unter Menschen, da erwirbt man sich so ein Gefühl in diesen Zeiten. Aber bevor ich das versäume: Gestatten! Korff, Adalbert Korff. Reise in Garnen-, Band- und Kurzwaren. Ein paar Herrschaften in Bern hat schon vor längerem mein Verkaufstalent imponiert. Gott sei Dank, kann man da nur sagen.«

»Angenehm. Schmidt, Joseph Schmidt. Und ja, aber eigentlich, also geboren bin ich gerade noch in Österreich. Aber alles lang genug her, dass ich heute wohl doch Rumäne wär ̕.«

Der Mann wischt sich mit einem Taschentuch so blau wie sein Edelstein die Stirn und lacht.

»Mein lieber Herr Gesangsverein, Sie kommen rum! Und Ihre Pläne in der Schweiz?«

Herr Korff ist Joseph nicht unsympathisch, die tiefe Stimme, der Ton, den er anschlägt, wie lange ist auch das schon her, Berlin, Menschen mit großer Schnauze, aber ja, auch mit großem Herzen. Am liebsten würde Joseph nicht antworten müssen.

»Singen, wenn es geht. Wieder singen.«

»Ein Sänger also ist der Herr Schmidt. Na so was. Eigentlich beneidenswert. Auch mir sagt mancher ja ein schönes Stimmchen nach, ein Bass zwar eher. Aber wie sagt man doch: ‚Was macht die Kunst? Die Kunst, sie geht nach Brot. ̕ Da ist einer wie ich mit den Knöpfen wohl besser dran.«

Als Joseph nur still nickt, eine müde Handbewegung macht, wieder zum Fenster blickt, wünscht Herr Korff noch herzlichst eine angenehme Reise und nimmt sich eine Zeitschrift für Rätselfreunde vor. In Bern steigt er aus. Nachdem er seinen Hut auf der Glatze zurechtgerückt hat, beugt er sich herunter:

»Na dann, passen Sie immer gut auf, Herr, wie war noch gleich, ach ja … Schmidt?«

Joseph zuckt zusammen, denn der Ton, der ist ahnungsvoll und einschüchternd. Aber Herr Korff lächelt nur und streicht sich übers Bärtchen:

»Und nun sagt man wohl: Be ̕hatzlacha, mein Lieber, viel Glück!«

Dann ist der Herr mit seinem Koffer voller Garne, Bänder und Knöpfe schon durch die Wagentüre.

Hinter Bern liegen die Felder, die Wälder, die hübschen Teiche und Bäche in einem betörenden Licht. In der Bundesstadt sind noch einmal viele Fahrgäste zugestiegen. Wie Sardinen in der Büchse drängen sich die Menschen auf den Gängen. Aber niemand ist unfreundlich. So freudig und unbekümmert ist die Stimmung an diesem schönen Tag. Aber vielleicht kommt Joseph das alles nur umso aufgeräumter und freier vor, je mehr er sich selbst wie eine Wachsfigur aus »Castans Panoptikum« fühlt, ein Erinnerungsstück fürs Schaufenster, eine Erscheinung ohne Gemüt. Sein Name, sein Ruhm: »Windhauch, Windhauch, sagte Kohelet, Windhauch, Windhauch, das ist alles Windhauch.«

Das Vermögen, der Glanz und die Herrlichkeit der guten Jahre, ein Luftgespinst. Wie eine unaufhaltsame Wolke ist das Glück vorbeigezogen. Ein einsames Menschenkind ist er, aber würde er jetzt um Hilfe rufen und klagen wie Hiob, wer wollte ihn denn schon hören? Die meisten hatten eben doch ihre eigenen Sorgen, Reisende mit unsichtbaren Traglasten waren so viele in diesen Zeiten, vom Schicksal dazu bestimmt, sich abzuschleppen mit mehr als bangen Gedanken. In besseren Zeiten, da war er an das Mikrophon gegangen und vor die Menschen getreten, um ihnen die Last leichter zu machen und sie auf andere, bessere Gedanken zu bringen. Aber jetzt, da heißt es: ‚Joseph, zieh dich am eigenen Schopf aus dem Sumpf̕. Zumindest muss er festhalten an der Überzeugung, dass, wenn das Schöne nichts war als des Schrecklichen Anfang, es doch auch umgekehrt sein könnte. Denn ist es nicht so, dass man sich seine Wünsche nur erfüllen kann, indem man ihr Gegenteil durchschreitet?

Wenn Joseph genau hinhört, wenn er die Ohren spitzt, dann kann er etwas aufschnappen, ein einfaches Lied im Schlagen der Räder auf den Schienenstößen, im Rumpeln und Rattern des Schnellzugs, im Beben der Waggonwände, simpler Da-Capo-Gesang:

»Neue Heimat … neue Heimat … neue Heimat … neue Heimat.«

Solothurn, Olten, Aarau. Wenn er auf die Felder und Wiesen schaut, die Wälder voller Buchen und Tannen, die hübschen Teiche und Bäche, die die Mittagssonne für diese Jahreszeit so ungewöhnlich wärmt, wenn er sich hier ein wenig dazu denkt und dort etwas abzieht, alles nicht gar so viel, dann ist diese Landschaft doch wie jene vertraute im Bezirk Storozynetz, wo er geboren worden ist. Hier wie dort ist das Klima gesund, aber oft rau. Die faltigen Gebirge des Jura, die jetzt im Nordwesten Kilometer um Kilometer vorbeiziehen, im Süden der Saum der Alpen, dazwischen die Terrassen und Täler des Mittellands, durch das der Zug rollt und rollt. Alles, was Joseph sieht, ist ausgedacht vom selben Gott und geschaffen vor den Tieren und Menschen, nicht anders als die Karpaten, die Ebenen der Bukowina und die Flüsse der Heimat, die auch nichts anderes suchen als den Weg zum Meer. Hier wie dort hat das Land in seiner widerspenstigen Gestalt alles ertragen mit grenzenloser Geduld und wird alles überstehen bis zum Tag der Erlösung. Hier wie dort kommen Generationen und gehen. Die Sonne, die scheint, ist dieselbe, der Regen, der hier fällt, der macht nicht anders nass, der ist unterwegs in seinem ewigen Kreislauf hier wie dort.

Aber niemals nicht wäre es das gleiche. So sehr es Joseph sich wünscht, er kann den Gedanken nicht zerstreuen: dass hier keine Erinnerungen Wurzeln geschlagen haben. Und wenn es denn endlich welche geben wird, nach ein paar Jahren in Zürich, Bern oder Basel, sie werden niemals so sein wie jene an die Kinderzeit, die Jahre in Czernowitz, Berlin und Wien. Diese vielen ersten Male. Erster Schultag, erstes Konzert, erster Kuss, das Rundfunkdebüt, die erste eigene Schallplatte. Sterne, die aus der Vergangenheit so lange noch leuchten, die Stunden, als es so herrlich war, einfach nur auf der Welt zu sein. Erinnerungen, über die man immer wieder aufs Neue stundenlang sprechen kann mit Mamitschka, Betty, Regina, Mariem, mit Bruder Schlomo, mit den Freunden und Weggefährten. So viele große Gedanken und Pläne. Aber wozu sind sie gut, wenn man sie nur denken und träumen kann?

Jetzt gibt es nur einen bescheidenen Plan, einen einfachen Wunsch, jetzt sollte Joseph sich mit jeder Minute weiter damit anfreunden, eine Zeit seines Lebens in der Schweiz zu verbringen. Er ist hier, er ist in Sicherheit. Und davon hat er doch so lange geträumt. Der Herr Schmidt ist noch jung, danach kann, danach wird alles wieder offen sein. Neue große Gedanken und Pläne. Denn der Krieg wird nicht mehr lange dauern. Und mag es sich der wahnwitzige Hitler noch so sehr wünschen, Unsterblichkeit, die kann selbst er sich nicht herbeibrüllen und -bomben, nicht mal tausend Jahre Leben mehr. Die Amerikaner werden ihn bald aufhalten. Mit Millionen von Soldaten und den besten Waffen, die es gibt, werden sie nach Europa kommen und den ganzen Schlammassel beenden ein für alle Mal. Mary hat diesen Tag, wenn sich das Blatt wenden wird, immer wieder beschworen.

Bei Mary muss er sich melden, diesem, das muss man wirklich sagen, bezauberndsten Ensemble der Welt. Mary, ihr Mann und er. »Du nur bist mayn Bescherter«, das Lied hat er für sie geschrieben.

»Was soll ich tun, ich liebe Ihre Frau.« Joseph hat es Willy Solnik eingestanden. Dessen Erwiderung, sie hätte von Joseph selbst sein können: »Eines muss man Ihnen lassen: Einen guten Geschmack haben Sie, mein Lieber!«

Das hat er. Und noch dazu das nötige Glück bei den Frauen. Mary ist nicht begeistert gewesen, als er Selma angekündigt hatte. Mary denkt, ihr »Peperl« sei leichte Beute für listige Weibsbilder. Wie Adam der Eva gehe er ständig zweifelhaften Damen auf den Leim, die sich nur sonnen wollen im Glanz seiner Berühmtheit, um ihn dann mit Verve auszunutzen. Aber Mary hat geahnt, dass Selma wahrlich ist ein »mutek maidel«. Dass sie die richtige Frau ist, um ihn und die anderen in Sicherheit zu bringen. Trotzdem, zum Abschied hatte Mary es sich nicht verkneifen können: »Wenn wir uns wiedersehen, dann empfange mich doch bitte wieder in einem ›wolkenlosen Heim‹ …«

Joseph und seine Frauen. Auch Mary kommt ihm vor wie die Sehne im Bogen. Er ist der Pfeil. Am äußersten Punkt der Spannung scheint es unausweichlich, wird er davonkatapultiert und saust einsam davon. Ach, könnte er so munter und fidel sein wie ein Herr Korff. Der braucht bestimmt niemanden sonst. Dem genügt es, wenn er sich selber hat. Mary fehlt ihm. Mary, die eine schöne Stimme hat. In Paris hat Joseph mit ihr eine Schallplatte aufgenommen, rein privat: »Solveigs Lied«. Er hat sie am Flügel begleitet:

Der Winter mag scheiden, der Frühling vergehn,

der Sommer mag verwelken, das Jahr verwehn,

Du kehrst mir zurück, gewiß, du wirst mein,

ich hab es versprochen, ich harre treulich dein.

Aber nicht einmal summen kann er Griegs Melodie in diesem Moment. Als seien in seinem Hirnkasten die Nerven gekappt zu den Stellen, wo all seine Begabung, sein Wissen, seine Berufung verwurzelt sind und heimisch. Still und starr ruht es da, keine Chance hätte Joseph, mit ein bisschen Luft so groß zu zaubern, die Stimmbänder schwingen und die Töne nur so fliegen zu lassen.

Stattdessen dröhnt jetzt das Signalhorn der Lokomotive, langsamer wird der Zug, tiefer atmet Joseph und lehnt sich noch einmal zurück in der Holzbank. Bald wird er seine Angelegenheiten bei der Fremdenpolizei geregelt haben. Dann sofort alle Verwandten benachrichtigen, er wird schreiben, dass die Flucht erfolgreich war und es ihm gut geht. Und schließlich wird er sich um Auftritte bemühen. Dem hiesigen Konzertagenten Kantorowitz Bescheid geben. Ein Liederabend mit Joseph Schmidt ist immer und überall auf der Welt eine Gala. Und wenn sich einfach nur ein paar Musikfreunde einfinden. Denn wenn alles geregelt ist und Ruhe einkehrt, dann wird mit der Kraft auch die Stimme zurückkommen. Wie man sich ̕s vornimmt, so hilft Gott. Aber, das hat Joseph auch gelernt, man schreie nicht eher hopp, als bis man über den Graben ist.

Links schimmert die Limmat durch Bäume und Büsche, rechts tauchen immer mehr kleine Häuser auf. Gleich kommen sie durch Dietikon. Der Schaffner hat Zürich-Hauptbahnhof schon ausgerufen, vielleicht sind es noch zehn Minuten, je nachdem, wie die Einfahrtsignale stehen.