15,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

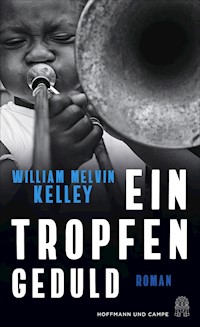

"Eine bewegende, schmerzhafte und grandiose Leseerfahrung." The New York Times Book Review Die US-Südstaaten in den 1920er Jahren. Als Ludlow Washington fünf Jahre alt ist, geben ihn seine Eltern in ein Heim für blinde schwarze Kinder. Ludlow versteht nicht, warum er und die anderen von den weißen Erziehern so diskriminiert werden – "Hautfarbe" ist für den blinden Jungen etwas Unvorstellbares. Unterrichtet werden die Kinder nur in Musik, die scheinbar die einzige Möglichkeit für sie ist, Geld zu verdienen. Ludlow erweist sich als äußerst begabter Jazzmusiker und wird mit sechzehn von einem Bandleader freigekauft. Doch selbst als sein Ruhm so groß ist, dass er endlich eine eigenständige Jazzkarriere verfolgen kann, die ihn bis nach New York führt – dem Rassismus, der die Gesellschaft bis in ihre kleinsten Verästelungen durchzieht, ist kaum zu entkommen. Mit der Figur des begnadeten blinden Jazzmusikers Ludlow Washington verdeutlicht William Melvin Kelley schmerzhaft und unmittelbar, wie blind Rassismus auch die vermeintlich Sehenden macht. Ein Tropfen Geduld ist ein scharfsinniges Zeugnis des bis heute virulenten Kampfes der afro-amerikanischen Bevölkerung um gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 313

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

William Melvin Kelley

Ein Tropfen Geduld

Roman

Aus dem amerikanischen Englisch von Kathrin Razum

Hoffmann und Campe

Für Karen, meine Frau, in Liebe

Hätt’ es dem Himmel gefallen, mich durch Trübsale zu prüfen, hätt’ er alle Arten von Schmerzen und Demütigungen auf mein nacktes Haupt regnen, mich bis an die Lippen in Armut versinken, mich ohne Hoffnung der Befreiung in Sclaverey geraten lassen; so würd’ ich noch in irgendeinem Winkel meiner Seele einen Tropfen Geduld gefunden haben. Aber, ach! mich zu einem festen Ziel für den unbeweglichen Finger der spottenden Verachtung zu machen und doch auch das, auch das wollt’ ich noch ertragen können.

William Shakespeare, Othello. 4. Aufzug, 9. Szene

Erster Teil

Mit Kunst hatte das nichts zu tun – gar nichts. Was weiß denn ein Kind, ein Fünfjähriger, von Kunst? Und im Übrigen, was weiß ich denn heute von Kunst? Wenn ich die ganzen Kritiker von Kunst reden höre, kann ich nur sagen: »Ist ja schön, aber was hat das mit mir zu tun?« Keine Ahnung. Ich spiel einfach nur. So verdien ich mir mein Geld.

1

Es war zu still im Haus. Seine kleine Schwester hätte krähend durch den Flur rennen sollen, hinter dem Haus hätte sein Bruder mit einem Stock Steine durch die Gegend schlagen sollen, seine Mutter hätte singen sollen. Wenigstens das kurze, harte Zischen ihres Besens hätte zu hören sein sollen. Doch das Haus war so still, dass das Tropfen der Wasserpumpe in der Küche klang, als würden Steine in einen Teich plumpsen.

So still war es im Haus noch nie gewesen – dabei war es in den vergangenen paar Tagen lauter gewesen als je zuvor. Sein Vater hatte schwere Sachen aus dem Haus getragen und war mit leichterem Schritt zurückgekehrt, hatte die Last irgendwo abgeladen. Seine Mutter hatte mehrmals geweint. Heute Morgen hatte er den Eindruck gehabt, dass alle auf Zehenspitzen um ihn herumschlichen, flüsternd, und dann hatten sie das Haus verlassen und waren weggegangen. Möglicherweise hatte seine Mutter ihn geküsst. Sicher war er sich da allerdings nicht. Er konnte nicht immer unterscheiden, ob er wach war oder träumte.

Aber jetzt war er ganz bestimmt wach. Er spürte es. Er lag auf dem Rücken, fuhr mit den Händen über die Garnknubbel, die seiner Mutter zufolge das Bett zusammenhielten. Einmal war er unter das Bett gekrochen, ein staubiger Hohlraum, und hatte die kalten Sprungfedern angefasst. Er begriff nicht, wie diese weichen Garnknubbel das Bett zusammenhalten konnten.

Schließlich setzte er sich auf, schwang die Beine auf den splittrigen Holzboden und bückte sich nach seiner Latzhose. Als er sie gefunden hatte, auf der Unterseite war sie noch feucht von der Nacht, schlüpfte er hinein und stand auf. Vielleicht waren die anderen ja auf der Veranda.

Er tastete sich rasch durch den Flur. Die Wände waren an verschiedenen Stellen abgestoßen und zerschrammt, seine Lieblingsschramme hatte die Form einer Hand, der ein Finger fehlte. Unter dem Putz waren Holzbalken.

Die winzigen Drahtquadrate der Fliegentür waren heiß. Er drückte die Tür auf, sodass die Scharnierfeder knackte und quietschte. Sein Gesicht und sein Oberkörper, nackt bis auf Latz und Träger seiner Hose, begannen auf der Veranda schon nach kurzer Zeit zu glühen. Es war später Vormittag, die Hitze kam von hoch oben. Auf der Veranda atmete niemand.

Er stand lange in der Hitze und wartete darauf, dass jemand ihn holte. Zu seinen Freunden (die offenbar im kühlen Wald hinter dem Haus spielten) konnte er nicht gehen, denn er wollte nicht fort sein, wenn seine Eltern wiederkamen. Schließlich tastete er sich mit nackten Füßen zum Rand der Veranda vor, setzte sich hin und ließ die Beine baumeln. Hohes hartes Gras wuchs vor der Veranda und kitzelte ihn an den Füßen.

Als die Hitze direkt auf seinen Scheitel brannte, kam jemand. Er hatte sich gerade die Hand aufs Haar gelegt und festgestellt, dass die winzigen Löckchen und Schweißperlen glutheiß waren, da begannen auf der unbefestigten Straße, die vor der Veranda vorbeiführte, Steinchen zu spritzen. Jemand näherte sich in eiligem Gang. Er erkannte die Schritte, die am Anfang des Gartenwegs anhielten. »Papa?«

»Komm, Luddy. Komm, mein Sohn.« Sein Vater bewegte sich auf ihn zu, zog die Füße in den schweren Schuhen nach. Ludlow roch Staub in der Luft. Die Hand seines Vaters nahm seine, hob sie an, und Ludlow sprang auf die Füße. Sein Vater führte ihn zur Straße. Sie bogen nach rechts. Der Staub auf der Straße war so pudrig und trocken, dass er sich anfühlte wie heißes Wasser. Ludlow beklagte sich, und sein Vater nahm ihn auf den Arm, der unter Ludlows Oberschenkeln wie ein Sitz war. Ludlow schlang den Arm um den Hals seines Vaters. Bartstoppeln pieksten in seine Fingerspitzen. Er fragte sich, wo er wohl gerade hingetragen wurde, ob sein Bruder, seine Schwester und seine Mutter ihn dort erwarteten. Der Untergrund war jetzt hart; Ludlow spürte die Stöße durch den Körper seines Vaters. Sie gingen auf Pflaster. Ein Auto tuckerte vorbei und blies ihm warme Luft ins Gesicht. Sie waren auf einer Landstraße, aber es musste eine andere sein als die, zu der sein Bruder ihn immer geführt hatte; er und sein Vater waren in die entgegengesetzte Richtung gegangen.

Sein Vater marschierte jetzt mit gleichmäßigem, schwerem Schritt. Ludlow wippte auf seinem Arm. Unter den Füßen seines Vaters knirschten kleine Steinchen. Autos kamen ihnen entgegen, ein Blubbern, und sausten vorbei.

Sie verließen die Landstraße. Nicht weit von ihnen pfiffen und schnatterten Vögel in den Bäumen. Wieder gepflasterter Boden, dann eine Treppe. Sein Vater lehnte sich gegen eine schwere Tür, trug ihn aus der Hitze. Ludlows nackte Arme wurden kalt. In der Ferne, in einem langen, hallenden Raum, redeten Kinder.

Sein Vater setzte ihn ab, hielt ihn aber an der Hand. Der glatte Steinboden ließ ihn frösteln. Ein Stuhl wurde verschoben, quietschte, hinkende Schritte entfernten sich. Kurz darauf kamen sie zurückgehinkt, von anderen Schritten begleitet.

Ludlow roch Zigarrenrauch.

»Ist er das?«

»Ja, Herr Direktor. Das ist er. Luddy. Ludlow Washington, Sir.« Sein Vater drückte seine Hand.

»Sieht älter aus als fünf.« Der Zigarrenrauch drang in seine Nase.

»Er ist fünf, Sir.« Sein Vater hatte Angst, zum allerersten Mal. »Ich schwör’s.«

»Egal.« Er hielt inne. »Sie können Ihren Namen schreiben, oder?«

Sein Vater ließ seine Hand los. »Ja, Sir.«

»Na gut, dann sagen Sie ihm, dass er sich setzen soll. Mein Gehilfe kümmert sich um ihn. Wir brauchen ein paar Unterschriften von Ihnen.« Der Gehilfe des Direktors kam auf ihn zugehinkt, packte seinen Arm, riss ihn nach vorn. »Setz dich da hin, und keinen Mucks.« Ludlow wurde herumgewirbelt und auf eine hölzerne Sitzfläche gedrückt. Er fuhr mit den Händen darüber und stellte fest, dass es eine Bank war, mit Lehnen an beiden Seiten.

»Was machst du da?« Der Gehilfe war jetzt etwas weiter weg. »Ich hab dir doch gesagt, du sollst dich nicht rühren!«

Ludlow saß stocksteif da, die Handflächen auf die Bank gedrückt. Wenig später scharrte der Stuhl des Gehilfen über den Boden, und seine Schritte verschwanden hinter dem fernen Geräusch der Kinder. Ludlow blieb wie angewurzelt sitzen. Das war vielleicht ein Trick, so wie er ihn von seinem Bruder kannte: Der sagte manchmal, er gehe kurz weg, Ludlow solle auf ihn warten. Ludlow verfolgte dann, wie sich die Schritte seines Bruders entfernten, bis er sich sicher sein konnte, dass sein Bruder fort war. Erst dann bewegte er sich, und sofort schrie sein Bruder ganz nah bei ihm, denn er hatte sich heimlich wieder zurückgeschlichen. Wenn sein Bruder das machte, lachten sie darüber. Aber der Gehilfe des Direktors spielte nicht, das wusste Ludlow.

Er saß still da und versuchte zu erkennen, wo er war und warum er und sein Vater hierhergekommen waren. Irgendwas in der Luft stach ihm in der Nase. Draußen war Sommer, aber hier drinnen war es kühl und feucht. Es musste ein großes Gebäude sein, denn wenn jemand etwas sagte, hallte es. In der Ferne redeten immer noch die Kinder. Er wusste, dass er hier noch nie gewesen war. Er wollte weg.

Ein bisschen hatte er jetzt Angst, und er versuchte sich aufzumuntern, indem er am Daumen lutschte und ein Lied summte, das seine Mutter ihm beigebracht hatte.

»Wer summt da?« Die Stimme war heiser und klang feucht, so wie wenn sein Bruder versuchte, mit Wasser im Mund zu flüstern. Bevor er antworten konnte, huschten zwei Hände über sein Gesicht, befingerten seine Nase, seine Augenhöhlen, seinen Mund, dann wanderten sie zu den Ohren, den Seiten des Kopfes. Schließlich fuhren sie ihm übers Haar und blieben dort liegen. »Ich kenn dich nicht.« Die wässrige Stimme war verwirrt. »Was machst du hier?«

»Weiß ich nicht.« Auch Ludlow war verwirrt. Noch nie war er jemandem begegnet, der genau das tat, was auch er mit einer unbekannten Person oder Sache getan hätte.

»Du weißt es nicht? Tja, ich schon, glaub ich. Hast du Geld?«

»Nein.«

»Wie heißt du?« Die Hände glitten jetzt auf seine Schultern und dann die Seiten hinab.

»Ludlow Washington.«

Die Hände durchsuchten seine Taschen. »Wie alt?«

Er zögerte. »Fünf.«

»Ich bin sechs.« Die Hände ließen von ihm ab. »Du kommst auf mein Stockwerk, das dritte. Kannst du gut Stimmen wiedererkennen?« Ludlow nickte. »Meine solltest du dir jedenfalls merken, denn du bist ab jetzt mein Sklave. Ich bin dein Herr.«

»Was?« Er begriff nicht, wovon der Junge redete.

Die Hand des Jungen berührte seine Nase, fuhr seitlich über sein Gesicht, packte sein Ohr und verdrehte es schmerzhaft. »Ich hab gesagt, ich bin dein Herr.«

»Mein Herr?« Tränen kitzelten auf Ludlows Wangen, aber er versuchte, lautlos zu weinen.

»Ich bin dein Herr. Das heißt, du gehörst mir, und wenn dich jemand was fragt, sagst du, er soll mich fragen, denn ich bin dein Herr, und ich antworte für dich. Das gilt für alle außer dem Direktor und Mister Gimpy. Für alle Jungs hier.«

Ludlow war überzeugt, dass er nicht mehr lange hier sein würde, aber er beschloss, das Spiel des Jungen mitzuspielen. »Hast du –«

Der Junge schlug ihm ins Gesicht. »Nenn mich Herr, wenn du mit mir redest.«

Ludlow seufzte. »Herr, hast du selbst auch einen Herrn?«

Der Junge verdrehte ihm wieder das Ohr, ehe er antwortete. »Dummer Sklave! Natürlich hab ich einen Herrn. Wir haben alle einen. Unser Leben lang.« Seine Hand ließ Ludlows Ohr los. »Wir sprechen uns oben. Und denk dran, dass ich dein Herr bin.«

»Was macht ihr da?« Der Gehilfe des Direktors schrie aus hallender Ferne zu ihnen herüber. Während die Worte verklangen, näherten sich eilig seine hinkenden Schritte.

»Nichts, Sir. Ich hab mich nur mit dem Neuen angefreundet.« Der Junge war jetzt sehr höflich.

»Weg von ihm, sofort.«

»Ja, Sir. Ich wollte gerade gehen, Sir. Mach’s gut, Ludlow. War nett, mit dir zu reden.« Der Junge ging mit weichen, schnellen Schritten davon.

»Hab ich dir nicht gesagt, dass du stillsitzen sollst?« Die Stimme des Gehilfen war jetzt über ihm. »Wart nur ab, bis die Papiere unterschrieben sind – dich werd ich Mores lehren!« Nicht mal sein Vater hatte je so wütend geklungen. Er fragte sich, was passieren würde, wenn die Papiere unterschrieben waren.

Der Gehilfe zog sich zurück. Es war jetzt ruhig, und Ludlow lauschte nach den Kindern. Ihre Stimmen waren schrill. Er fühlte sich einsam. Sein Magen war durcheinander. Er hoffte, sein Vater würde bald zurückkommen und ihn in die Hitze hinausbringen, zu den Vogelrufen und dem Geruch nach heißem Teer und Gras.

Die Stimme des Direktors näherte sich. »Und vergessen Sie nicht, Sie haben kein Beschwerderecht mehr. Sie haben ihn uns offiziell überantwortet, und er wird bei uns lernen, sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Aber wir sind kein Kindergarten, wir sind eine Schule.«

»Ich mach keinen Ärger, Sir. Ich bin dankbar, dass Sie ihn nehmen.« Sein Vater war jetzt froher.

Ludlow wusste nicht, ob er aufstehen sollte. Er blieb, wo er war. Die beiden Männer standen vor ihm. Die Stimme seines Vaters war höher über ihm, weiter von seinen Ohren entfernt als die des Direktors. »Wenn Sie wollen, sag ich es ihm.«

»Nur zu. Dann müssen wir es nicht tun.«

Die Bank bog sich durch, als sein Vater sich neben ihn setzte. »Luddy, ich muss dir was sagen.« Dann folgte ein langes Schweigen. Ludlow streckte die Hand aus und fand den Arm seines Vaters, der schwitzte. »Du bist nicht so wie die meisten Kinder … du bist … besonders, ja, das ist es, du bist besonders. Und ich muss dich hierlassen, damit du besondere Dinge lernen kannst …«

Er nahm nicht wirklich wahr, was sein Vater sonst noch zu ihm sagte. Er wandte sich nach oben zur Stimme seines Vaters, und ihm wurde klar, dass der Junge und der Gehilfe des Direktors es schon die ganze Zeit gewusst hatten. Er würde hierbleiben. Ja er wusste sogar, dass er sehr lange hierbleiben würde. Er hatte keine Ahnung, wo er war und wie weit weg er war, aber er würde nicht allein nach Hause finden. Er fing an zu weinen.

Sein Vater stand jetzt wieder, eine Hand auf Ludlows Kopf, sodass sein drahtiges Haar raschelte. »Viel Glück, Luddy.« Die Hand war weg.

Der Direktor und seine Zigarre kamen wieder in seine Nähe. »Das sollte genügen.« Der Stuhl des Gehilfen ächzte, und im nächsten Moment wurde Ludlow am Arm gepackt. Er versuchte sich loszureißen, doch es gelang ihm nicht.

»Sie gehen jetzt besser.« Der Direktor war verärgert.

»Ja, Sir.« Die Stimme seines Vaters drang zu ihm. »Viel Glück, Luddy.« Schwere Schuhe entfernten sich hallend, trafen auf das Seufzen einer sich öffnenden und wieder schließenden Tür. Ludlow fing an, mit seinen nackten Füßen auf den Gehilfen einzutreten, und empfing eine schallende, schmerzhafte Ohrfeige.

»Dritter Stock«, rief der Direktor.

Als der Schock der Ohrfeige nachließ, fing Ludlow an, nach seinem Vater zu rufen.

»Und bring ihn zum Schweigen, Herrgott noch mal!«

Ludlow wurde hochgehoben, immer noch strampelnd und schreiend. Er wurde über den Steinboden getragen, hoch über dem Klacken des Hinkeschritts, dann wieder auf den Boden hinuntergelassen und ohne Vorwarnung geohrfeigt, häufiger, als er zählen konnte. Er hörte auf zu weinen und begann zu wimmern. »Hast du dich jetzt beruhigt, du kleiner Scheißer?«

Der Gehilfe des Direktors packte ihn am Handgelenk und schleifte ihn drei hölzerne Treppen hinauf. Als sie den obersten Treppenabsatz erreichten, war Ludlows Hand taub. Ein Türknauf knarrte, und er wurde über eine Schwelle in einen Raum voller Kinder gestoßen. Der Gehilfe war hinter ihm, hielt ihn am Nacken fest. »He!« Die Stimmen verstummten. »Das hier ist Ludlow Washington.« Seine Stimme wandte sich nach rechts. »Du da! Vierauge! Du bist dafür zuständig, dass sein Bett gelüftet wird, wenn er reinpisst. Wenn es nicht gelüftet wird, schläfst du selbst drin.«

»Ja, Sir.« Ludlow erkannte die Stimme nicht.

Der Gehilfe ließ ihn los und knallte die Tür zu. Ludlow stand völlig reglos da und wartete darauf, dass das Stimmengewirr wieder losging. Scharrende Schritte näherten sich von allen Seiten, Flüstern. Dann fingen sie an, ihn zu betatschen. Ihre Hände fuhren über seinen ganzen Körper, besonders über Gesicht und Kopf.

»Der hat ja Ohren wie Schüsseln.«

»Und einen Riesenkopf!«

»Muss ein hässlicher kleiner Scheißer sein.«

»Moment. Lasst mich mal ran.« Alle Hände ließen von ihm ab, bis auf eine. »Das ist er. Ich hab ihn als Erster entdeckt, unten. Das hab ich euch ja erzählt.« Es war Ludlows Herr. Fast war er froh, die wässrige Stimme zu erkennen. »Ludlow Washington?«

»Ja.«

»Ja, Herr.« Sein Herr verdrehte ihm das Ohr. Ludlow war kurz davor, in Tränen auszubrechen, beschloss dann aber, es bleiben zu lassen. Es würde ihm nichts nützen, also blieb er stumm.

»Ludlow Washington, du bist mein Sklave. Habt ihr das gehört, ihr andern? Das ist mein Sklave. Stimmt’s, Sklave?« Er spürte den Atem seines Herrn auf seinem Gesicht. »Sag es.«

Ludlow erschauerte. »Ich bin dein Sklave.«

Damit er das auch nie vergessen würde, verdrehte ihm sein Herr ein letztes Mal das Ohr.

Zweiter Teil

So war das. Ich bin in dieses Heim gekommen. Die haben gesagt: »Du nimmst Klavier.« Alle haben Klavier genommen. Und dann, als ich neun wurde, haben sie zu allen Neunjährigen gesagt: »Du spielst Saxophon, und du Posaune, und du Trompete –« und so weiter. Nicht ich hab das entschieden, welches Instrument es wird. Das hab ich ja vorhin schon versucht, Ihnen zu erklären. Aber ich hab trotzdem ordentlich geübt, denn ich hab kapiert, dass Musik besser ist als eine Blechtasse an irgendeiner Straßenecke. Und mit sechzehn bin ich aus dem Heim rausgekommen und hab bei Bud Rodney in der Band angefangen, in Boone’s Café in New Marsails.

1

Ludlow wurde in einem Haus nicht weit von Boone’s Café untergebracht. Sein Zimmer war sieben Schritte lang und fünf Schritte breit – mehr Platz, als er je in seinem Leben für sich allein gehabt hatte. Es gab ein Bett, lang und schmal und hart, und eine Kommode mit blasiger Oberfläche. Und sogar ein Fenster, das zur Straße hinausging. An den meisten Abenden, wenn die Luft schwer war, lachten und scherzten Leute unter seinem Fenster, und aus vier oder fünf Jukeboxen in der Nachbarschaft drang Musik zu ihm herein. Würzige Barbecuesoße von einem Stand an der Ecke blähte seine Nasenflügel. Sowohl vor als auch nach der Arbeit setzte er sich ans Fenster und spielte sein Instrument nur mit den Fingern. Er lebte seit drei Monaten nicht mehr im Heim.

Schon seit Ewigkeiten – seit dem Moment, als der Direktor ihm gesagt hatte, dass man seine Familie nicht ausfindig machen könne – hatte er die Tage bis zu seinem achtzehnten Geburtstag gezählt, ab dem er kein Staatsmündel mehr sein würde. Eine offizielle Zeremonie würde es nicht geben, nur eben den achtzehnten Geburtstag und seine Einbestellung zum Direktor. Der Direktor würde ihm sagen, dass er gehen konnte, vielleicht auch, dass man ihm eine Stelle besorgt hatte.

Aber dann war Ludlow lange vor seinem achtzehnten Geburtstag einbestellt worden – einen Monat nach dem sechzehnten. Der Direktor hatte ihm gesagt, dass er ab diesem Tag und für die kommenden zwei Jahre unter der Vormundschaft eines gewissen Mister Bud Rodney stehen werde, eines schwarzen Bandleaders in New Marsails. Ludlow solle auf der Stelle seine Kleider zusammenpacken, Rodney werde in zwei Stunden kommen, um ihn abzuholen.

Während er in den Raum zurückging, den er sich in den vergangenen Jahren mit zwanzig anderen Jungs geteilt hatte, versuchte er vergeblich, sich zu erklären, wie es zu dieser Wendung gekommen war. Er beschloss, Rodney auf der Fahrt nach New Marsails danach zu fragen.

»Dann stellen wir das gleich mal klar.« Rodney war einen Kopf kleiner als Ludlow, seine nölige Stimme drang von unten an Ludlows Ohren. »Du bist aus dem Heim rausgekommen, weil ich ein hübsches Sümmchen für dich bezahlt hab.« Er hielt inne, wartete wahrscheinlich auf eine Antwort. Aber Ludlow war zu überrascht, um irgendetwas zu sagen, wobei er sich schon fragte, was er wohl wert gewesen war. Rodney fuhr fort: »Ich hab dich letztes Jahr bei der State Competition spielen hören.« Das war ein jährlich ausgetragener Wettbewerb zwischen den Bands der staatlich geführten Schulen und Heime. »Ich hab mir gedacht, früher oder später wird dir jemand viel Geld bieten, mehr als ich zahlen kann, aber ich wollte dich nun mal in meiner Band haben. Also bin ich zu deinem Direktor und hab ihm ein bisschen Geld auf den Tisch geblättert, und er hat dich mir überlassen.« Rodney war ziemlich stolz auf sich. »Um das also klarzustellen, Kleiner: Du bist jetzt mein Sohn, und in den nächsten zwei Jahren spielst du für niemand anders und machst mir keinen Ärger. Denn sonst landest du wieder im Heim.« Ludlow nickte. Er war verkauft worden, hatte einen neuen Herrn, aber wenigstens war er nicht mehr im Heim. Er entspannte sich und genoss die Fahrt, noch nie zuvor hatte er in einem Auto gesessen.

Es war keine schlechte Wendung gewesen. Mister Rodney zahlte ihm einen besseren Lohn, als er ihn sonst irgendwo hätte kriegen können, allerdings entdeckte Ludlow schnell, dass er nur ein Drittel von dem erhielt, was die anderen in der Band bekamen. Aber das spielte keine Rolle. Ab und zu dachte er an seinen früheren Herrn, der, nun ohne Sklave, noch ein weiteres Jahr im Heim bleiben musste.

Das Haus, in dem er wohnte, gehörte einer Frau mittleren Alters, Missus Bertha Scott, die auf ihren knarrenden Holzböden herumpolterte, als wären ihre Füße ebenfalls aus Holz. Sie mochte Ludlow sofort, das verriet ihre Stimme. Obwohl sie keine Pension führte, sondern nur ein Zimmer ohne Verpflegung vermietete, bewirtete sie ihn manchmal in ihrer Küche. Ludlow wusste nicht, ob er sie mochte, er hatte bisher zu selten mit Frauen zu tun gehabt, um das beurteilen zu können. Wenn er in ihrer Küche saß und ihr Essen verspeiste, während sie zwischen Herd, Anrichte und Eisschrank herumwuselte, überließ er das Reden größtenteils ihr. »Ich hab nichts gegen Musiker. Die meisten Leute meinen ja, die wären gottlos, aber ich denk mal, Jesus vergibt Musikern ihre Sünden genauso, wie er dem Dieb vergeben hat.« An diesem Tag hatte sie einen besonderen Schmortopf für ihn gekocht, und jetzt stand sie am Herd und schöpfte ihm eine Portion auf einen Teller, während er dasaß und über sein Besteck strich.

»Gott mag Musik bestimmt auch – alle Arten von Musik. Ihr könnt ja nichts dafür, denk ich mal, dass ihr in so Kaschemmen spielen müsst, mit all den Flittchen in ihren hautengen Kleidern. Aber selbst die sind zum Teil anständige Mädchen, nur halt auf Abwege geraten. Bitteschön, mein Junge.« Der Teller klirrte, als sie ihn zwischen seine Hände stellte. Er neigte den Kopf und wartete darauf, dass sie ihm sagte, was wo auf dem Teller lag, aber wie üblich vergaß sie es.

»Ma’am, Sie –« Er sprach es ins Leere, war sich nicht sicher, wohin sie gegangen war.

»Tschuldigung, mein Sohn. Na dann schaun wir mal, wie ihr das macht.« Ihr Atem wärmte seine linke Gesichtshälfte. »Der Schmortopf liegt zwischen vier und acht Uhr. Ich hab dir auch ein paar Erbsen aufgetan, die sind ungefähr bei neun und zehn. Ein Paar Scheiben Cornbread auf zwölf, und auf eins und zwei eine gekochte Kartoffel. Ein Glas Wasser hinter dem Teller bei zwölf. Hast du’s?«

»Ja, Ma’am. Danke.« Er griff nach der Gabel, zielte auf den Bereich, wo der Schmortopf sein sollte, und spürte, wie sie in ein Stück Fleisch sank. Er führte es zum Mund und kaute, der Saft rann in seine Kehle. Dann wollte er die Kartoffel aufspießen, doch sie rutschte weg, und die Gabel stieß auf den Teller.

Missus Scott war um den Tisch herumgepoltert und hatte sich ihm gegenüber gesetzt. »Oh, die hätte ich ein bisschen zerdrücken sollen. Moment.« Sie verschob den Tisch ein kleines bisschen und nahm ihm die Gabel ab, während sie weiterplauderte. »So, jetzt. Wie … wie lang hast du das schon, mein Junge?«

»Ma’am?« Er hatte den Mund voll.

»Wie lang bist du schon –«

»Schon immer, Ma’am.«

Sie schnalzte mit der Zunge. »So eine Schande. Und wie ist das so?« Sie hatten noch nie darüber geredet.

Er versuchte zu antworten, konnte es aber nicht. Er hatte nie sehen können und ahnte deshalb nur vage, was ihm entging. Er saß stumm da, bewegte die Gabel leicht über dem Teller. »Ich weiß nicht, Ma’am.«

Sie sagte ein Weilchen nichts, während er aß. Er fühlte sich unbehaglich, wusste, dass er eine gerunzelte Stirn vorfände, wenn er jetzt ihr Gesicht berühren würde.

»Hast du keine Vorstellung, wie die Welt so ist?«

Er legte die Gabel ab. »Oh doch, Ma’am.«

»Wie ist sie denn?«

Wieder begannen seine Gedanken zu arbeiten. »Ich kenn mich mit Gerüchen und Geräuschen und Formen aus, all so was halt. Aber es gibt ein paar Sachen, die ich nicht verstehe. Nach ein paar hab ich die Männer in der Band gefragt, aber die haben nur gelacht.«

»Ich lach dich nicht aus.« Er konnte sich nicht erinnern, jemals eine so sanfte Stimme gehört zu haben. Und obwohl man ihn schon oft verspottet oder sogar geschlagen hatte, wenn er Fragen stellte, beschloss er, es noch einmal zu riskieren. Befangen und unsicher war er allerdings trotzdem. »Na ja, Ma’am, es geht um die Unterschiede zwischen Menschen.«

»Du willst, dass ich dir etwas über Männer und Frauen erzähle?« Sie war verblüfft und amüsiert.

Es durchlief ihn heiß. Er wusste fast nichts über Sex, aber darum ging es ihm gerade nicht. Ihm war wohl klar, dass er sich diese Dinge von jemand anderem erklären lassen musste. »Nein, Ma’am, nicht das. Ich mein den Unterschied zwischen Farbigen und Weißen. Was ist damit?« Er wartete angespannt auf ihre Reaktion.

»Oh.« Sie war erschrocken. »Ja, ich weiß nicht …«

Er machte einen Rückzieher. »Schon gut, Missus Scott …«

»Jetzt wart mal, Junge. Ich werd’s versuchen, aber ich bin nicht grad ein kluger Kopf. Was weißt du denn schon?«

Er versuchte, das Wenige zusammenzukratzen, was er zu dem Thema wusste. »Im Heim gab’s einen Jungen, der hieß Vierauge – der hatte nämlich so ’ne richtig dicke Brille. Er konnte ein kleines bisschen sehen, wissen Sie. Und den haben wir immer gefragt. Er hat gesagt, der Direktor und Mister Gimpy wären weiß. Wir haben ihn gefragt, was das bedeutet, und er hat gesagt, es gäb zwei Sorten Leute, Weiße und Farbige, und die Farbigen hätten meistens braune Haut. Und wir wären alle farbig, denn die weißen blinden Jungs wären alle in einem anderen Heim, weil es gesetzlich nicht erlaubt ist, dass sie mit uns zusammen sind, weil sie besser sind als wir. Also haben wir gefragt, warum die besser sind als wir, und er hat gesagt, weil sie weiß sind. Also waren wir wieder da, wo wir angefangen hatten.« Er holte tief Luft. »Mir war auch aufgefallen, dass Mister Gimpy und der Direktor anders reden als wir. Also haben wir Vierauge gefragt, ob es am Weißsein liegt, dass sie anders reden, und er hat gesagt, irgendwie schon. Und dann hat er gesagt, die Weißen hätten fast immer glatte Haare und nicht so eine breite Nase. Aber es gab einen Jungen, der war in dem Bett neben meinem, den hab ich mal betastet, und der hatte glatte Haare und eine schmale Nase, wo man den spitzen Knochen drin gespürt hat. Wir haben Vierauge gefragt, ob der weiß ist, aber er hat gesagt, nein, der ist auch farbig, aber sehr hell. Also waren wir schon wieder da, wo wir angefangen hatten.« Er war außer Atem und zitterte, als er fertig war, aufgeregt und froh darüber, dass er das alles gesagt hatte.

Missus Scott saß ihm gegenüber am Tisch und atmete, sonst nichts. Hinter ihr kochte Wasser, und noch weiter weg, auf einer Straße viele Blocks entfernt, hupte ein Auto in den Nachmittag. Schließlich räusperte sie sich. »Also, wie gesagt, ich bin nicht grad ein kluger Kopf, aber ich denk mal, was dein Freund dir da gesagt hat, das stimmt alles, auch wenn manches davon sich widerspricht. Es gibt Farbige und Weiße. Und dass wer farbig ist, erkennt man meistens daran, dass die Leute eher braune Haut haben und meistens auch dicke Lippen oder wirre Haare oder ’ne platte Nase oder so.«

»Und was ist mit den weißen Farbigen?«

»Na, ich denk mal, die sind farbig, weil sie selbst sagen, dass sie es sind. Manche sagen auch, sie wären es nicht, und machen allen was vor.« Sie klang verbittert und fügte rasch hinzu: »Ich verurteil die nicht, so wie manche Leute. Auch wenn keiner so was laut sagt, aber man hat’s so schwer, wenn man farbig ist, dass ich vielleicht auch behaupten würde, dass ich nicht farbig bin, wenn Gott mir die Möglichkeit gegeben hätte. Aber ich bin nicht gerade ein Schneeball.«

»Ist es schlecht, farbig zu sein, Missus Scott?« Er fühlte sich nicht schlecht und fragte sich, ob er einfach nur dumm war.

»Die Weißen behaupten das, und ich denk mal, die meisten Farbigen glauben es auch.«

»Warum?«

»Na, ich denk mal, es ist ihnen so oft gesagt worden, dass sie es halt glauben.«

»Nein, das hab ich nicht gemeint. Warum behaupten die Weißen das?«

Sie zögerte, ehe sie antwortete. »Was Weiße denken, dazu kann ich dir absolut nichts sagen, Junge – nur zu dem, was sie tun!«

Sie schwiegen beide, und Ludlow versuchte, sich einen Reim auf all das zu machen, was sie ihm gesagt hatte. Am Ende war er nicht schlauer als zuvor. Aber er war dankbar. Sie hatte es versucht. Sie war einfach nicht klug genug, um mehr zu wissen als er. Aber eins wollte er sie noch fragen. »Missus Scott?«

»Ja, Ludlow.« Ihre Stimme war heiser.

»Missus Scott, darf ich Ihr Gesicht mal anfassen?«

Sie seufzte; ihr Stuhl scharrte um den Tisch herum über den Boden, stieß gegen seinen und blieb stehen. »Na komm, Junge.«

Er legte die Fingerspitzen dahin, wo die müde, heisere Stimme hergekommen war. Die Lippen waren so dick wie Finger, weich und fleischig. Darüber atmeten zwei riesige Löcher warme Luft. Nicht weit über ihnen ein flacher Nasenrücken zwischen zwei dicken Wölbungen. Die Stirn war breit und fühlte sich fettig an, und das Haar war so borstig wie Besenstroh.

Er hatte eine ungefähre Vorstellung, was sie auf die Frage, die er ihr gleich stellen wollte, antworten würde, und ahnte, dass sie womöglich gekränkt sein könnte, aber es war das erste Mal, dass sich die Gelegenheit bot, das zu fragen, und womöglich auch das letzte Mal. Er musste es tun. »Missus Scott, finden die Weißen Sie hässlich?« Er ließ die Finger neben ihrem Mund liegen, damit er die Antwort spüren konnte.

»Ja.«

»Dann bin ich auch hässlich.«

»Ja, du bist auch hässlich.« Sie hielt inne, dann lachte sie in sich hinein, aber um ihren Mund war alles ganz fest. »Manchmal glaub ich, dass die Weißen sogar die Schönsten von uns hässlich finden.«

Er nickte und nahm die Hand weg. Er wusste nicht, wohin damit, also griff er nach der Gabel und aß weiter.

2

Boone’s Café war ein langes, scheunenartiges Gebäude mit einem hohen Dach, das die Musik der Band schluckte und zum Großteil auch das Geplapper der Trinkenden. Die Leute kamen ins Boone’s, um sich zu unterhalten, manchmal um zu tanzen, aber nur sehr selten, um der Musik zuzuhören.

Mehrere Prostituierte arbeiteten vom Boone’s aus. Sie standen an der Bar – rechts von Ludlow, wenn die Band spielte –, tranken und warteten. Zwei der Mädchen, Malveen und Small-Change, hatten Ludlow gleich am Anfang unter ihre Fittiche genommen. Wenn er ein Set oder ein Solo abschloss, kreischten und applaudierten sie; sie streichelten ihm über den Kopf, wenn Hardie, der Posaunist, ihn von der Bühne führte.

»So, die Damen, hier ist er.« Hardie wartete, bis Ludlow die Hände auf das glatte Holz der Bar gelegt hatte, ehe er seinen Ellbogen losließ.

»Was ist er heute wieder gut! Wie er swingt, der Kleine!« Malveen war die Größere der beiden, ihre hohe, lebhafte Stimme war fast auf der Höhe von Ludlows Ohren. Sie hatte ihn ein paarmal an sich gedrückt, und er wusste, dass sie mollig und weich war, ihre Brüste nur locker von ihrem BH gehalten. Er war zu schüchtern, um sie zu fragen, ob er über ihr Gesicht streichen dürfe, und wusste nicht, ob sie so hübsch war, wie ihre Stimme es vermuten ließ. »Wann kommst du mich mal besuchen, Ludlow? Du brauchst nicht zu bezahlen, mein Herzblatt.«

»Du Miststück! Wenn er jemanden besucht, dann mich. Du weißt doch gar nicht, wie man mit so ’nem jungen Kerl umgeht. Die Jungen muss man anlernen. Du würdest das Kind doch erdrücken.« Small-Change war klein, und ihre Stimme klang spröde. Sie wirkte immer ärgerlich.

»Und auf dir zu liegen muss sich anfühlen, als würde man auf lauter Rasierklingen liegen. Jungs wollen kein spitzknochiges Klappergestell. Stimmt’s, Ludlow?«

Da ihm jegliche Erfahrung fehlte, antwortete Ludlow nicht. Die beiden Frauen verwirrten ihn. »Siehst du?« Malveen hielt sein Schweigen für Zustimmung.

»Er hat doch kein Wort gesagt, du Miststück.« Small-Change schluckte und knallte ihr Glas auf den Tresen. »Außerdem sind wir zu alt für ihn. Er braucht ein junges Mädchen, eine, die zur Kirche geht. Nicht so ’ne Gebeugte und Gebeutelte wie dich – oder auch mich.« Ihre Hand lag auf seiner Wange. »Wir sehn uns mal für dich um, Kind. Ich hab eine Schwester auf dem Land, die ist ungefähr in deinem Alter. Und geht regelmäßig in die Kirche.«

Hinter Malveen meldete sich jetzt Hardie. »Aber ich bin nicht zu jung für dich, Small-Change, oder?«

Ihre Antwort, lauter als zuvor, schickte sie an Ludlow vorbei zum anderen Ende der Bar. »Für dich kostet’s fünf Dollar extra, für die Wäsche.«

»Schau mal, Small-Change, da kommt Mister Dicke Eier. Dem seine Freundin hätte schwer was zu schaffen.« Die Wärme verschwand aus Malveens Stimme, ein potenzieller Kunde war in die Bar spaziert.

»Also dann, bis bald Ludlow«, sprudelte Malveen. »Pass auf dich auf.«

»Du hast doch eine Jacke dabei, Schätzchen?« Small-Change klopfe ihm auf die Schultern. »Sieht nach Regen aus.«

Beide Mädchen seufzten und gingen. Hardie kam zu Ludlow herüber, sein Glas scharrte über den Tresen. »Die sind lustig, hm?«

»Ja.« Er hatte die Hände noch nicht von der Bar genommen. »Sag mal, Hardie, kann ich dich mal was fragen?«

Hardie gluckste, dann antwortete er. »Klar, nur zu.«

»Na ja …« Er zögerte, denn er wusste, dass Hardie ihn auslachen würde. Er beschloss, sich davon nicht abschrecken zu lassen. »Also, Hardie … es geht ums … ums Ficken?«

»Was?«, rief Hardie und brach in schallendes Gelächter aus. Ludlow spürte das Kitzeln von Schweißperlen auf der Stirn. »Was willst du denn wissen?«

Er konnte es förmlich spüren, wie sich etliche Leute, verblüfft über seine Dummheit, nach ihm umgedreht hatten. Er wünschte, er hätte einen Drink in der Hand, aber sein Vormund wusste seine Investition zu schützen und hatte Ludlow verboten, zu trinken. Er flüsterte in die Richtung von Hardies Gelächter: »Ich bin im Heim aufgewachsen, und da gab’s keine Mädchen. Ich hab bisher nur Gerede gehört. Also nichts.«

»Ja klar, verstehe.« Hardies Ton hatte sich verändert. »Ich erklär dir alles, aber Rodney winkt uns gerade rüber. Ich erzähl’s dir auf dem Heimweg.« Hardie fasste ihn am Arm, zog ihn sanft von der Bar weg und lenkte ihn zu den Stufen, die auf die Bühne führten.

»Übernimm du die ersten zwei Chorusse, Hardie. Ludlow, du spielst drei – und mach sie richtig gut, mit ein paar Honks am Ende.« Rodneys Stimme nölte über Klavierakkorde hinweg. »Heute sind wichtige Leute hier, also blamiert mich nicht.«

»Wer denn, Mann?« Hardie führte Ludlows Hände zu seinem Instrument, das auf dem Klavier lag, dann ließ er ihn los. Wenn Ludlow erst mal am Klavier war, fand er sich auf der Bühne problemlos zurecht.

»Was schert’s dich! Wichtige Leute, das reicht.« Rodney spielte noch ein paar Akkorde. »Also, Rent for Rodney!«

Sie waren zu sechst in der Band. Bis auf Ludlow und Hardie waren alle mindestens vierzig. Hardie war zweiundzwanzig. Er war ein guter Posaunist, genau wie Ludlow hätte auch er eigentlich nicht in Bud Rodneys Band müder alter Männer gehört.

Den Rücken gegen das Klavier gepresst, hörte Ludlow Hardies Solo zu und überlegte zugleich, was er bisher über Frauen und das Lieben wusste. Zum größten Teil hatte er seine Informationen aus den Prahlereien anderer, älterer Jungs, von denen einige erst als Jugendliche erblindet waren. »Als Erstes langst du ihr an eine Titte, und die lässt du nicht mehr los. Dann schiebst du die Hand unter ihr Kleid, und wenn sie anfängt, schwer und gleichmäßig zu atmen, Mann, dann weißt du, dass sie bereit ist!« Ludlow war sich sicher, dass solche Ratschläge alles andere als verlässlich waren. Etwas beschämt kam er zu dem Schluss, dass er nichts über Frauen wusste. Er musste einfach darauf hoffen, dass Hardie ihm alles erklären würde. Aber Hardie konnte ihm nur Tipps geben, zur Tat schreiten musste er selbst. Auch ein Mädchen würde Ludlow selbst finden müssen – vielleicht Malveen, wenn das nicht bloß Geflachse war, dass er sie besuchen sollte. Sie wusste sehr gut Bescheid und würde vielleicht über seine Unwissenheit lachen. Er merkte, dass er schon im Voraus verlegen war, aber dann ärgerte er sich über sich selbst. Er beschloss, sich übers Verlegensein keine Gedanken zu machen. Jeder Mann tat es schließlich irgendwann zum ersten Mal.

Hardie beendete sein Solo. Ludlow trat vor und begann zu spielen. Nachdem er seine Entscheidung getroffen hatte, fühlte er sich gut, als wäre er in den vergangenen Minuten um Jahre gereift. Am Ende seines Solos flüsterte Hardie ihm zu: »Du sollst noch zwei spielen.« Das tat er, über einer stetigen Basslinie. Er spielte so schnell, dass seine Finger schmerzten. Als er fertig war und sein Instrument absetzte, applaudierten ein paar Leute, eine Seltenheit in Boone’s Café. Er verbeugte sich und trat zurück. Der Applaus hielt noch durch Rodneys halbes Solo an.

Hardie kam an seine Seite. »Inez Cunningham ist hier. Sie ist Rodneys ›wichtige Leute‹. Sie hat sich die Finger wund geklatscht nach deinem Solo. Ich hab gedacht, der fallen gleich die Augen aus dem Kopf.«

»Inez Cunningham? Im Ernst?« Er kannte und mochte all ihre Platten. Sie war die bedeutendste Jazzsängerin im ganzen Land. »Ich hab ihr gefallen?«

»Sie war hin und weg.« Hardies Stimme lächelte. Rodney beendete sein Solo, zwei der anderen spielten auch eins, dann folgte der Schlusschorus. Sie spielten sieben weitere Stücke, danach gingen sie hintereinander von der Bühne. Hardie führte Ludlow zur Bar, wo Malveen allein wartete.

»Er wollte Small-Change. Wahrscheinlich will er sich selbst bestrafen.« Sie war verbittert. »Wie geht’s meinem Jungen?« Ludlow antwortete nicht, und sie fuhr fort: »Ich hab dich spielen hören. Ooh«, stöhnte sie, »wie mir das unter die Haut geht, Kleiner. Hör lieber auf, so zu spielen, sonst vergess ich mich noch.«

Hardie schnaubte. »Bei mir darfst du dich gern vergessen, jederzeit!«

Ludlows Hände lagen flach auf dem Tresen, unter seinen Fingern Wasser, das der Lappen des Barmanns nicht erwischt hatte. »Hat ihr das wirklich gefallen, was ich gespielt hab?« Er war noch nie auf die Idee gekommen, dass jemand von seinem Spiel berührt sein könnte. Die Musik war einfach nur seine Methode gewesen, nicht mit einer Blechtasse an einer Straßenecke zu enden.

»Und wie mir das gefallen hat, Schätzchen.« Malveen legte den Arm um seine Taille.